Император Александр III (1914)

| Версия 18:40, 9 октября 2014 | Текущая версия на 16:06, 6 октября 2022 | |||

не показано 38 промежуточных версии 5 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | ||||

| {{КорабльКарточка4 | {{КорабльКарточка4 | |||

| |Название корабля = «Император Александр III» <br/> (с 16.04.1917 года «Воля») <br/> (с 25.09.1919 года «Генерал Алексеев») | |Название корабля = «Император Александр III» <br/> (с 16.04.1917 года «Воля») <br/> (с 25.09.1919 года «Генерал Алексеев») | |||

| Строка 5: | Строка 4: | |||

| |Класс корабля = Линкор | |Класс корабля = Линкор | |||

| |ВМС страны = ВМФ России | |ВМС страны = ВМФ России | |||

| ? | |Служба = <center>{{Флаг|Россия|ВМС|82px}}<br/>'''Российская Империя | + | |Служба = <center>{{Флаг|Россия|ВМС|82px}}<br/>'''Российская Империя'''</center><center>[[Файл:wows flag Germany.png||link=ВМС Германии]]<br/>'''Германия'''</center><center><span class="b-vehicles_shadow">[[Файл:Великобритания флаг.png|Великобритания|link=]]</span><br/>Великобритания</center><center>{{Флаг|Россия|ВМС|82px}}<br/>'''Вооруженные силы Юга России/Русская армия/Русская эскадра (Белый флот)'''</center> | |

| |Заложен = 17 октября 1911 года | |Заложен = 17 октября 1911 года | |||

| |Спущен на воду = 2 апреля 1914 года | |Спущен на воду = 2 апреля 1914 года | |||

| Строка 11: | Строка 10: | |||

| |Сдача заказчику = 15 июня 1917 года | |Сдача заказчику = 15 июня 1917 года | |||

| |Сдан на слом = 1934 год | |Сдан на слом = 1934 год | |||

| ? | |Предшественники = | + | |Предшественники = [[Navy:Севастополь_(1911)|«Севастополь»]] | |

| ? | |Дочерние корабли = | + | |Дочерние корабли = [[Navy:Император_Николай_I_(1916)|«Император Николай I»]] | |

| <!-- | <!-- | |||

| Строка 29: | Строка 28: | |||

| --> | --> | |||

| <!-- ДОК --> | <!-- ДОК --> | |||

| ? | |Главная ЭУ тип док = паровые турбины типа | + | |Главная ЭУ тип док = {{comment|ПТ и К|паровые турбины типа Парсонс, паровые котлы системы Ярроу}} | |

| |Главная ЭУ мощность док = 26 000 | |Главная ЭУ мощность док = 26 000 | |||

| |Запас топлива = уголь: 1 357 - нормальный, 2 300 - полный, нефть: 420 | |Запас топлива = уголь: 1 357 - нормальный, 2 300 - полный, нефть: 420 | |||

| Строка 38: | Строка 37: | |||

| |Дальность плавания эконом док = 1 640 | |Дальность плавания эконом док = 1 640 | |||

| <!-- РЕАЛ --> | <!-- РЕАЛ --> | |||

| ? | |Главная ЭУ тип реал = паровые турбины типа | + | |Главная ЭУ тип реал = {{comment|ПТ и К|паровые турбины типа Парсонс, паровые котлы системы Ярроу}} | |

| |Главная ЭУ мощность реал = 27 270 | |Главная ЭУ мощность реал = 27 270 | |||

| |Кол-во валов реал = 4 | |Кол-во валов реал = 4 | |||

| Строка 72: | Строка 71: | |||

| <!--Вооружение--> | <!--Вооружение--> | |||

| |Вооружение = | |Вооружение = | |||

| ? | + | {{КорабльКарточкаСписок | ||

| ? | + | |Артиллерия главного калибра | ||

| ? | + | |4 x 3 — [[Navy:305-мм_орудие_Обуховского_завода_образца_1907_года|305-мм/52 орудия]] | ||

| ? | + | }} | ||

| ? | + | {{КорабльКарточкаСписок | ||

| ? | + | |Противоминная артиллерия | ||

| ? | + | |18 х 1 — 130-мм/55 орудия | ||

| ? | + | }} | ||

| ? | + | {{КорабльКарточкаСписок | ||

| ? | |Однотипные корабли = [[ | + | |Зенитная артиллерия | |

| ? | + | |8 х 1 — 75-мм орудия | ||

| + | |4 x 1 — [[Navy:47-мм_орудие_Hotchkiss|47-мм Hotchkiss]] | |||

| + | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Минно-торпедное воружение | |||

| + | |4 — 450-мм ТА | |||

| + | }} | |||

| + | |Однотипные корабли = [[Navy:Императрица_Екатерина_Великая_(1914)|«Императрица Екатерина Великая»]],<br />[[Navy:Императрица_Мария_(1913)|«Императрица Мария»]] | |||

| + | }} | |||

| {{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||

| |pic = | |pic = | |||

| ? | |content = | + | |content ='''«Император Александр III»''' — [[Navy:ВМФ России|русский]] [[линкор|линейный корабль]] [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Императрица_Мария»|типа «Императрица Мария»]]. За время службы был под [[Navy:Российский_Императорский_флот|Русским]], [[Navy:Императорские_военно-морские_силы_Германии|Немецким]] и [[Navy:Королевские_военно-морские_силы_Великобритании|Британским]] флагами. 16 марта 1917 года переименован в «Воля», а с 25 сентября 1919 года — «Генерал Алексеев». В 1934 году продан на слом и разобран в французской колонии — Тунисе. | |

| }} | }} | |||

| + | __TOC__ | |||

| + | = Описание конструкции = | |||

| ? | = | + | === Корпус === | |

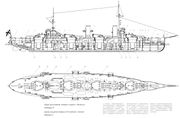

| + | Конструкция корпуса и система бронирования линкоров типа [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Императрица_Мария»|«Императрица Мария»]] в основном соответствовали проекту балтийских дредноутов типа [[Navy:Севастополь_(1911)|«Севастополь»]], но частично были доработаны. Корпус линкора изготавливался из трех сортов стали: обыкновенной мягкой судостроительной с предельным сопротивлением 42 кгс/кв.мм и растяжением не менее 20%; повышенного сопротивления до 63 кгс/кв.мм и растяжением не менее 18%; высокого сопротивления до 72 кгс/кв.мм и растяжением не менее 16%. | |||

| ? | + | Корабль имел гладкую верхнюю палубу с незначительным прямолинейным подъёмом в носовой оконечности на 0,6 метра и ещё две полные палубы среднюю и нижнюю. Корабли, строившихся на заводе «Руссуд», имели по 18 главных поперечных водонепроницаемых переборок. В средней части корпуса (соответственно 25—118 и 27—120 шп.) переборки доходили до средней, в оконечностях— до верхней палубы. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | [[Файл:Imperator Alexander III 21.jpeg|thumbnail|right|Линкор «Император Александр III» боковой разрез]] | ||

| + | Непотопляемость корабля обеспечивалась делением корпуса поперечными водонепроницаемыми переборками на 19 основных отсеков: | |||

| + | # Носовой отсек; | |||

| + | # Шкиперский отсек; | |||

| + | # Шпилевой отсек; | |||

| + | # Носовой отсек вспомогательных механизмов; | |||

| + | # Носовой отсек главного калибра; | |||

| + | # Носовые артиллерийские погреба; | |||

| + | # Первый кочегарный отсек; | |||

| + | # Второй кочегарный отсек; | |||

| + | # Второй отсек главного калибра; | |||

| + | # Третий кочегарный отсек; | |||

| + | # Четвёртый кочегарный отсек; | |||

| + | # Пятый кочегарный отсек; | |||

| + | # Третий отсек главного калибра; | |||

| + | # Машинный отсек; | |||

| + | # Кормовой отсек вспомогательных механизмов; | |||

| + | # Кормовой отсек главного калибра; | |||

| + | # Кормовой шпилевой отсек; | |||

| + | # Рулевой отсек; | |||

| + | # Кормовой отсек. | |||

| + | На протяжении подбашенных отделений (кроме кормового) устанавливалось третье дно, на остальных участках на его уровне через весь корпус проходила килевая балка в виде коробки высотой 2 м и шириной 1,38 м, рассчитанная на постановку корабля в док мальтийским способом. Ее использовали также для продувания вспомогательных механизмов и спуска горячей воды. | |||

| ? | + | Днищевые поясья наружной обшивки в средней части имели толщину листов 14 мм, бортовые (под броней) — от 14 до 16 мм (из стали повышенного сопротивления), в оконечностях — 12 и 13 мм. По верхней палубе поверх 37,5-мм броневых плит укладывался настил из сосновых досок толщиной 50 мм. Поперечная метацентрическая высота, составляющая по спецификации 1,76 м, фактически имела величину 1,66 м ([[Navy:Императрица_Екатерина_Великая_(1914)|«Императрица Екатерина Великая»]]). | ||

| ? | + | Так как «Руссуд» и «Наваль» впервые строили такие крупные корабли, характерные для отечественного судостроения «усовершенствования» выполнялись уже в ходе постройки, что привело, разумеется, к сверхпроектной перегрузке, превысившей 860 т. В результате, кроме увеличения осадки на 0,3 м, образовался (очевидно, от утолщения палубы в носовой части) дифферент на нос. К счастью, подъем палубы в носу это скрадывал. | ||

| ? | + | По указанию командующего флотом для борьбы с дифферентом на нос пришлось сократить боезапас двух носовых башен (со 100 до 70 выстрелов) и носовой группы 130-мм пушек (с 245 до 100 выстрелов). Недостаточность этих мер заставила Технический совет Главного управления кораблестроения в июне 1916 года согласиться снять на линкоре «Император Александр III» две носовые 130-мм пушки (их основания следовало оставить на месте) с заделкой амбразур броневыми листами на болтах, упразднить их погреба, перенеся в них подшкиперскую, а также уменьшить длину одной из якорных цепей на 137,3 м. | ||

| ? | + | Все эти мероприятия давали возможность уменьшить дифферент на нос на 0,406 м. Вот так в конце концов проявили себя последствия проектных перегрузок по инициативе заказчика. На [[Navy:Императрица_Екатерина_Великая_(1914)|«Императрице Екатерине Великой»]], используя опыт [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Императрица_Мария»|«Императрицы Марии»]], уже при достройке сделали необходимые изменения путем сдвижки всех возможных грузов на две шпации в корму. | ||

| ? | + | Внешне «Император Александр III» отличался от более ранних «Императриц» тем, что никогда не нес громоздкого фор-трала, напоминающего бушприт парусников. Крепление для него можно проследить на фотографиях вплоть до 1922 года. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | === Бронирование === | ||

| ? | [[Файл:Imperator Alexander III | + | [[Файл:Imperator Alexander III 35.jpeg|thumbnail|Схема бронирования]] | |

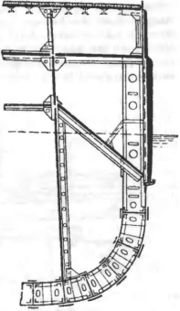

| ? | + | Схема бронирования «Императора Александра III» повторяла примененную на [[Navy:Линейные корабли типа «Севастополь»|Севастополях]] "коробчатую" систему, созданную на основе вывода МГШ о том, что противостоять современному крупнокалиберному бронебойному снаряду броня не может, и система бронирования в первую очередь должна отвечать задаче «недопущения внутрь снаряда в целом виде». | ||

| ? | + | То есть пробитие броневой плиты в бою считалось допустимым, но объем повреждений от попавших внутрь корабля осколков должен быть предельно ограничен. Отсюда следовал вывод о необходимости своего рода «расслоения» тяжелой вертикальной брони на внешнюю и внутреннюю, дополняемое развитой системой всевозможных внутренних толстых переборок, траверзов и т.п. Большую роль здесь играла геометрия броневых прикрытий. | ||

| ? | + | Система броневой защиты состояла из вертикальных поясов по ватерлинии и верхнего пояса, двух внутренних бортовых продольных переборок, 305-мм башен главного калибра, котельных кожухов и боевых рубок. Горизонтальная броневая защита включала броневые [[Палуба|палубы]]: нижнюю (карапасную), среднюю и верхнюю. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | Плиты бортовой поясной брони по ватерлинии имели толщину 262,5-мм в средней части корпуса, уменьшаясь к оконечностям: в нос и корму до 125-мм. Главный броневой пояс высотой 5,06 метра, опускался, при проектной осадке, ниже ватерлинии на 2 метра и нижней частью опирался на специальную полку, принимавшую на себя его вес. Плиты крепились к корпусу с помощью броневых болтов, без использования деревянной подкладки, и проходили сквозь бортовую обшивку толщиной 14-16-мм, связываясь с силовым набором корпуса. По бортам верхнего броневого пояса крепились броневые плиты толщиной 125-мм, уменьшаясь к носовой оконечности до 75-мм. В районе кормовой оконечности верхний пояс отсутствовал. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | 2. | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | 14 | + | ||

| ? | + | |||

| ? | 16. | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Носовой траверз верхнего пояса имел толщину броневых листов 50-мм, а кормовой — 125-мм. Нижняя броневая (карапасная) палуба толщиной 12-мм стелилась на стальную палубную обшивку толщиной 12-мм. К бортам нижняя броневая палуба имела скосы из броневых листов толщиной 50-мм. В кормовой оконечности нижняя палуба была горизонтальной по всей ширине корпуса (без скосов) и имела толщину в 50-мм. Средняя броневая палуба, в средней части корабля, имела толщину 25-мм и 19 мм — в пространстве между бортами и продольными броневыми переборками. | ||

| ? | + | В носовой оконечности толщина средней палубы равнялась 25-мм по всей ширине корабля, а в кормовой — 37,5-мм по всей его ширине, уменьшаясь до 19-мм над румпельным отделением. Верхняя броневая палуба толщиной в 37,5-мм покрывала цитадель и носовую оконечность, уменьшаясь в кормовой оконечности - до 6-мм, а поверх броневых плит укладывался настил из сосновых досок толщиной 50-мм. | ||

| ? | + | Боевые носовая и кормовая рубки защищались бортовой бронёй имевшей толщину 300-мм, крыши рубок прикрывались броневыми листами толщиной 200-мм, а полы — 76-мм. Трубы, защищающие провода между боевыми рубками и центральным постом, имели толщину 76-мм, а в самих рубках — 127-мм. Башенные установки 305-мм орудий главного калибра защищались броневыми плитами толщиной 250-мм, а тыльные плиты имели толщину 305-мм. | ||

| ? | + | Крыши башенных установок были прикрыты бронёй толщиной в 76-мм, а броня неподвижных барбетов была толщиной над верхней палубой 150-мм и ниже — 75-мм. Кожухи дымовых труб закрывались броневыми листами толщиной 22-мм. Элеваторы защищались броневыми листами толщиной 25,4-мм. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | === Энергетическая установка === | ||

| + | '''Главная энергетическая установка''' корабля механическая, четырёхвальная с 8 [[Navy:Паровая турбина|паровыми турбинами]] и 20 водотрубными котлами, которые располагались в пяти котельных и двух машинных отделениях. Турбины передавали вращение на четыре трёхлопастных, латунных винта диаметром 2,4 метра. | |||

| ? | + | '''Паровая турбина «Парсонса»''' многоступенчатая, реактивная с начальным рабочим давлением пара в 11,3 атмосферы имела мощность 5333 л.с. Максимальное использование энергии пара достигалось за счет постепенного расширения пара по мере прохождения через 15 ступеней (колёс), каждая из которых представляла собой пару венцов лопаток: один — неподвижный (с направляющими лопатками, закрепленными на корпусе турбины), другой — подвижный (с рабочими лопатками на диске, насаженном на вращающийся вал). | ||

| ? | + | Всем лопаткам была придана такая форма, что сечение междулопаточных каналов уменьшалось по направлению истечения пара. Лопатки неподвижных и подвижных венцов были ориентированы в противоположных направлениях, то есть так, что если бы оба венца были подвижными, то пар заставлял бы их вращаться в разные стороны. Вращаясь, все колеса вращали вал турбины. Снаружи устройство было заключено в крепкий кожух. Отработанный пар из турбин поступал в два главных холодильника (конденсатора). | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Проходя через конденсаторы, пар охлаждался до состояния воды и с помощью двух центробежных насосов поступал к котлам для нагрева. Турбины разделялись: на турбины переднего и заднего хода, а также на турбины высокого и низкого давления. В каждом из двух бортовых машинных отделений было установлено по одной турбине высокого давления переднего хода (ТВДПХ), одной турбине высокого давления заднего хода (ТВДЗХ), которые размещались в раздельных цилиндрических кожухах и работали на два бортовых гребных вала и по одной турбине низкого давления переднего хода (ТНДПХ), а также по одной турбине низкого давления заднего хода (ТНДЗХ), которые работали на два средних гребных вала. Суммарная мощность турбин достигала 21 000 л.с. при частоте вращения 300 об/мин, что обеспечивало достижение скорости 20,5 узла. При форсированном режиме эти значения возрастали — мощность достигала 26 000 л.с. при частоте вращения 320 об/мин, а скорость хода — 21,5 узла. | ||

| ? | '''Паровой водотрубный котёл системы | + | '''Паровой водотрубный котёл системы «Ярроу»''' (производства Харьковского паровозостроительного завода) треугольного типа вырабатывал пар давлением в 17,5 атмосферы, его нагревательная поверхность у 20 котлов составляла по 375,6 кв. метра. Все котлы имели смешанное отопление — угольное и нефтяное. Для сжигания нефти котлы оборудовались форсунками Торникрофта, которые включались при форсировании котлов на полном ходу. Полный запас угля включал 2000 тонн, мазута 500 тонн, что позволяло линкору пройти около 3000 миль при скорости хода в 12 узлов. | |

| = Вооружение = | = Вооружение = | |||

| === Главный калибр === | === Главный калибр === | |||

| + | {{main|Navy:305-мм_орудие_Обуховского_завода_образца_1907_года|l1=305-мм орудие Обуховского завода образца 1907 года}} | |||

| [[Файл:Imperator Alexander III 31.jpeg|thumbnail|left|Башня ГК линкора "Генерал Алексеев", Бизерта]] | [[Файл:Imperator Alexander III 31.jpeg|thumbnail|left|Башня ГК линкора "Генерал Алексеев", Бизерта]] | |||

| Состоял из 12 '''12-дюймовых (305-мм) орудий Обуховского завода''' с длиной ствола 52 калибра, расположенных в четырёх трехорудийных поворотных башнях Металлического завода. Орудие стальное, нарезное, с электрическим приводом замка и поршневым затвором. Оно не имело цапф, а время открывания замка составляло не более 4 секунд. Компрессор станка гидравлический, веретённого типа, накатник гидропневматический. <br /> | Состоял из 12 '''12-дюймовых (305-мм) орудий Обуховского завода''' с длиной ствола 52 калибра, расположенных в четырёх трехорудийных поворотных башнях Металлического завода. Орудие стальное, нарезное, с электрическим приводом замка и поршневым затвором. Оно не имело цапф, а время открывания замка составляло не более 4 секунд. Компрессор станка гидравлический, веретённого типа, накатник гидропневматический. <br /> | |||

| ? | '''Башня''' имела основание в форме вращающегося стола, на который крепилась рубашка под броню и устанавливались орудийные станки. К нижней части стола крепилась центральная подачная труба, выполнявшая функцию боевого штыра. Вращающийся стол башни опирался на жесткий барабан, скрепленный с корпусом корабля. Вращение башни производилось с помощью горизонтальных катков (144 шара диаметром по 102-мм), которые катались в специальных погонах. Верхний погон крепился к нижней части вращающегося стола, а нижний — к верхней части неподвижного жесткого барабана. | + | '''Башня''' имела основание в форме вращающегося стола, на который крепилась рубашка под броню и устанавливались орудийные станки. К нижней части стола крепилась центральная подачная труба, выполнявшая функцию боевого штыра. Вращающийся стол башни опирался на жесткий барабан, скрепленный с корпусом корабля. Вращение башни производилось с помощью горизонтальных катков (144 шара диаметром по 102-мм), которые катались в специальных погонах. Верхний погон крепился к нижней части вращающегося стола, а нижний — к верхней части неподвижного жесткого барабана. | |

| ? | В | + | В боковом направлении башня удерживалась 20 вертикальными катками, которые катались в погонах, расположенных между жестким барабаном и подачной трубой. Катки вращались на осях, закрепленных в ползунах с помощью пружин Бельвиля, которые при стрельбе сжимались, создавая амортизацию по отношению к жёсткому барабану. Для ремонта и осмотра катков предусматривался подъем башни на восьми 100-тонных гидравлических домкратах. Башни впервые были оборудованы вентиляцией и отоплением. | |

| ? | Отличием расположения башен Черноморских линкоров от | + | Для вращения башенных установок и вертикального наведения орудий предусматривались электрические приводы, снабженные гидравлическими регуляторами скорости (муфтами Дженни). Время поворота башенной установки на 180° составляло 1 мин при крене 8°, а сектор обстрела по горизонтали равнялся для первой - 0-165°, для второй - 30-170°, для третьей - 10-165° и для четвёртой - 30-180° на оба борта. Досылка снарядов производилась с помощью электрического прибойника. Кинематически связанные с приводами вертикального наведения орудия, прибойники могли действовать при углах заряжания от +3° до - 3°. Время заряжания орудия составляло не более 40 секунд. Расчёт включал 10 человек. | |

| + | ||||

| + | В состав '''боекомплекта''', из 400 выстрелов на ствол, входили бронебойные, полубронебойные и фугасные снаряды весом 470,9 кг и заряды к ним весом 132 кг бездымного пороха, а также шрапнельные снаряды весом 331,7 кг с трубкой ТМ-10. Боеприпасы хранились в погребах и в подбашенном отделении, в верхней части которого располагался зарядный погреб, в нижней — снарядный. Температура воздуха в погребах поддерживалась автоматически (15-25 °С) с помощью устройства аэрорефрижерации системы Вестингауз-Леблан. Погреба были оборудованы системами орошения и затопления. Угол максимального возвышения орудий доходил до +35°, а скорость снаряда составляла 762 м/с при максимальной дальности стрельбы около 26 км. Вес башни с 3 орудиями и бронёй - около 778 тонн. | |||

| + | ||||

| + | Отличием расположения башен Черноморских линкоров от «Севастополей» было размещение второй башни ближе ко второй трубе — ее орудия "по-походному" были направлены в сторону носовой рубки, а не наоборот, как на "балтийцах". | |||

| === Противоминный калибр === | === Противоминный калибр === | |||

| ? | [[Файл:Imperator Alexander III 34.jpeg|thumbnail| | + | [[Файл:Imperator Alexander III 34.jpeg|thumbnail|left|130-мм орудие]] | |

| ? | Противоминный калибр по проекту должны были составить 20 '''130-мм 55-калиберных орудий''', однако с целью уменьшения заливаемости носа было решено снять 2 ближайших к носу орудия и заделать их казематы. Таким образом, | + | Противоминный калибр по проекту должны были составить 20 '''130-мм 55-калиберных орудий''', однако с целью уменьшения заливаемости носа было решено снять 2 ближайших к носу орудия и заделать их казематы. Таким образом, «Император Александр III» единственный нес 18 таких орудий. | |

| ? | Орудие стальное, нарезное, с поршневым затвором размещалось на станке с центральным штыром. Компрессор гидравлический, накатник пружинный. Подъемный механизм секторный. Поворотный механизм червячного типа. Высота оси цапф от основания тумбы 1320-мм, от основания барабана 1635-мм. Орудие имело броневой коробчатый щит толщиной 76-мм. Сектора обстрела орудий, равные 125-130°, были выбраны так, чтобы цель, находившаяся на любом курсовом угле, могла обстреливаться одновременно четырьмя орудиями. Вертикальное и горизонтальное наведение производилось в ручную. Время заряжания орудия составляло около 9 секунд. Заряжание патронное. В состав боекомплекта входили полубронебойные и фугасные снаряды весом 36,86 кг с взрывчатым веществом весом 4,74-3,9 кг и взрывателем 1913 года. Боезапас составлял 250 выстрелов на ствол и размещался под каждым плутонгом, состоящим из 2 орудий. Угол максимального возвышения орудия доходил до +20°, а скорость снаряда составляла 823 м/с при максимальной дальности стрельбы в 15,36 км. Полный вес установки 17,16 тонны. | + | Орудие стальное, нарезное, с поршневым затвором размещалось на станке с центральным штыром. Компрессор гидравлический, накатник пружинный. Подъемный механизм секторный. Поворотный механизм червячного типа. Высота оси цапф от основания тумбы 1320-мм, от основания барабана 1635-мм. Орудие имело броневой коробчатый щит толщиной 76-мм. Сектора обстрела орудий, равные 125-130°, были выбраны так, чтобы цель, находившаяся на любом курсовом угле, могла обстреливаться одновременно четырьмя орудиями. | |

| + | ||||

| + | Вертикальное и горизонтальное наведение производилось в ручную. Время заряжания орудия составляло около 9 секунд. Заряжание патронное. В состав боекомплекта входили полубронебойные и фугасные снаряды весом 36,86 кг с взрывчатым веществом весом 4,74-3,9 кг и взрывателем 1913 года. Боезапас составлял 250 выстрелов на ствол и размещался под каждым плутонгом, состоящим из 2 орудий. Угол максимального возвышения орудия доходил до +20°, а скорость снаряда составляла 823 м/с при максимальной дальности стрельбы в 15,36 км. Полный вес установки 17,16 тонны. | |||

| === Зенитные орудия === | === Зенитные орудия === | |||

| ? | Зенитная артиллерия была представлена 4 одноствольными '''75-мм орудиями системы Канэ с длиной ствола 50 калибров''', переделанными для борьбы с авиацией. Орудие стальное, нарезное, с поршневым затвором размещалось на зенитной установке образца 1911 года с гидропневматическим накатником. Механизм горизонтального наведения был упразднен, а поворот орудия производился плечом наводчика. Подъемный механизм имел зубчатую дугу. Высота оси цапф от основания тумбы составляла 1800-мм. Заряжание пушки унитарное. Подача боеприпасов осуществлялась вручную. Боезапас состоял из 200 выстрелов на ствол и включал шрапнельные выстрелы весом 4,91 кг, содержавшие по 184 пули диаметром 12,7-мм и весом по 10,6 г. с 10-секундной трубкой. Угол вертикальной наводки составлял до +50°. При начальной скорости снаряда в 747 м/с. и угле возвышения +50° дальность стрельбы по воздушной цели составляла до 6,5 км. Вес установки доходил до 2 тонн. | + | Зенитная артиллерия была представлена 4 одноствольными '''75-мм орудиями системы Канэ с длиной ствола 50 калибров''', переделанными для борьбы с авиацией. Орудие стальное, нарезное, с поршневым затвором размещалось на зенитной установке образца 1911 года с гидропневматическим накатником. Механизм горизонтального наведения был упразднен, а поворот орудия производился плечом наводчика. | |

| ? | Зенитные орудия на | + | ||

| + | Подъемный механизм имел зубчатую дугу. Высота оси цапф от основания тумбы составляла 1800-мм. Заряжание пушки унитарное. Подача боеприпасов осуществлялась вручную. Боезапас состоял из 200 выстрелов на ствол и включал шрапнельные выстрелы весом 4,91 кг, содержавшие по 184 пули диаметром 12,7-мм и весом по 10,6 г. с 10-секундной трубкой. Угол вертикальной наводки составлял до +50°. При начальной скорости снаряда в 747 м/с. и угле возвышения +50° дальность стрельбы по воздушной цели составляла до 6,5 км. Вес установки доходил до 2 тонн. | |||

| + | ||||

| + | Зенитные орудия на «Императоре Александре III», также, как на [[Navy:Императрица_Екатерина_Великая_(1914)|«Императрице Екатерине Великой»]] размещались на 1 и 4 башнях, а на [[Navy:Императрица_Мария_(1913)|«Императрице Марии»]] — на всех четырех. | |||

| === Минно-торпедное вооружение === | === Минно-торпедное вооружение === | |||

| Строка 188: | Строка 200: | |||

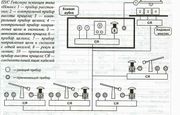

| === Система управления огнем === | === Система управления огнем === | |||

| ? | [[Файл:Imperator Alexander III 38.jpeg|thumbnail|right| | + | [[Файл:Imperator Alexander III 38.jpeg|thumbnail|right|СУО системы Гейслера]] | |

| ? | На "Императоре Александре III" была применена система завода | + | На "Императоре Александре III" была применена система завода «Гейслер». Она включала в себя:<br /> | |

| * 2 прибора для передачи горизонтальных углов прицелам орудий, сдвоенные зрительные трубы (визирные посты), расположенные побортно. Определённый визирами курсовой угол цели передавался в центральный пост по телефону. | * 2 прибора для передачи горизонтальных углов прицелам орудий, сдвоенные зрительные трубы (визирные посты), расположенные побортно. Определённый визирами курсовой угол цели передавался в центральный пост по телефону. | |||

| * 2 прибора для передачи дистанции до цели, стереоскопические дальномеры, расположенные на мостиках носовой и кормовой боевых рубок. Дальномеры имели базу в 6 метров. Показатели дальномеров снимались дальномерщиками с периодичностью в 3—5 секунд и передавались по телефону в центральный пост. | * 2 прибора для передачи дистанции до цели, стереоскопические дальномеры, расположенные на мостиках носовой и кормовой боевых рубок. Дальномеры имели базу в 6 метров. Показатели дальномеров снимались дальномерщиками с периодичностью в 3—5 секунд и передавались по телефону в центральный пост. | |||

| Строка 200: | Строка 212: | |||

| * Выключатели и соединительные ящики для обеспечения питания и разъединения приборов системы управления огнём. | * Выключатели и соединительные ящики для обеспечения питания и разъединения приборов системы управления огнём. | |||

| * Станцию трансформаторов.<br /> | * Станцию трансформаторов.<br /> | |||

| ? | Имея данные о собственной скорости и курсе, направлении и силе ветра, девиации, типе цели, угле места цели и расстояния до нее, прикинув примерную скорость и курс цели - старший артиллерийский офицер, используя таблицы стрельбы производил необходимые вычисления и рассчитывал необходимые поправки упреждений по вертикальному и горизонтальному наведению. Так же выбирал тип артустановки башни или 130-мм орудия и род снарядов необходимых для поражения данной цели. После этого старший артиллерийский офицер передавал данные для наведения в АУ, из которых предполагал поразить цель. После получения необходимых данных наводчики выбранных орудий устанавливали на них заданные углы и производили заряжание выбранным типом боеприпаса. Находившийся в центральном посту старший артиллерийский офицер выставлял рукоятку прибора-указателя стрельбы в сектор соответствующий выбранному режиму огня «Дробь», «Атака» или «Короткая тревога» в соответствии с которым АУ открывали огонь. Данный режим централизованного управления огнем являлся наиболее эффективным. В случае выхода из строя старшего артиллерийского офицера или по любой другой причине, все 305-мм и 130-мм орудия переходили на одиночный и групповой (плутонговый) огонь. В этом случае все расчеты производились командиром башни или батареи. Этот режим огня был менее эффективен. В случае полного поражения приборов управления огнем и цепей передачи данных все артсистемы переходили на самостоятельный огонь. В этом случае выбор цели и наведение на нее производилось расчетом конкретной башни и орудия с использованием только орудийных оптических прицелов, что резко ограничивало эффективность и мощность залпов. | + | Имея данные о собственной скорости и курсе, направлении и силе ветра, девиации, типе цели, угле места цели и расстояния до нее, прикинув примерную скорость и курс цели - старший артиллерийский офицер, используя таблицы стрельбы производил необходимые вычисления и рассчитывал необходимые поправки упреждений по вертикальному и горизонтальному наведению. | |

| + | ||||

| + | Так же выбирал тип артустановки башни или 130-мм орудия и род снарядов необходимых для поражения данной цели. После этого старший артиллерийский офицер передавал данные для наведения в АУ, из которых предполагал поразить цель. После получения необходимых данных наводчики выбранных орудий устанавливали на них заданные углы и производили заряжание выбранным типом боеприпаса. Находившийся в центральном посту старший артиллерийский офицер выставлял рукоятку прибора-указателя стрельбы в сектор соответствующий выбранному режиму огня «Дробь», «Атака» или «Короткая тревога» в соответствии с которым АУ открывали огонь. | |||

| + | ||||

| + | Данный режим централизованного управления огнем являлся наиболее эффективным. В случае выхода из строя старшего артиллерийского офицера или по любой другой причине, все 305-мм и 130-мм орудия переходили на одиночный и групповой (плутонговый) огонь. В этом случае все расчеты производились командиром башни или батареи. Этот режим огня был менее эффективен. В случае полного поражения приборов управления огнем и цепей передачи данных все артсистемы переходили на самостоятельный огонь. В этом случае выбор цели и наведение на нее производилось расчетом конкретной башни и орудия с использованием только орудийных оптических прицелов, что резко ограничивало эффективность и мощность залпов. | |||

| === Судовые системы === | === Судовые системы === | |||

| Строка 221: | Строка 237: | |||

| === Начало службы. Последняя операция I Мировой войны. Революция. Интервенция. === | === Начало службы. Последняя операция I Мировой войны. Революция. Интервенция. === | |||

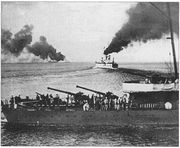

| ? | Линейный корабль | + | [[Файл:Imperator Alexander III 3.jpeg|thumbnail|«Воля» уходит из Новороссийска, на переднем плане — корма эсминца «Керчь»]] | |

| + | Линейный корабль «Воля» после окончания испытаний и до Октябрьской революции успел принял участие в единственной боевой операции [[Первая мировая война|Первой Мировой войны]] — выходе к Босфору на перехват легкого крейсера [[Navy:SMS_Breslau_(1911)|SMS Breslau]] 19 октября 1917 года. Однако разложение команд "революционных кораблей" достигло той стадии, что матросы сорвали выполнение боевого задания — несмотря на своевременно перехваченные радиопереговоры [[Navy:SMS_Breslau_(1911)|SMS Breslau]], оперативный вывод в море трех маневренных групп, они, отстранив от управления офицеров, увели с позиции «Свободную Россию» (бывшая [[Navy:Императрица_Екатерина_Великая_(1914)|«Императрица Екатерина Великая»]]). «Воля», возглавлявший вторую маневренную группу, после этого также ушел на базу. | |||

| ? | + | Хаос, наступивший в стране после захвата власти большевиками, разброд и шатания "авангарда революции" — [[матрос]]ов в полной мере отразились на судьбе [[линкор]]а. В декабре 1917 года он, как это принято называть «перешел на сторону Советской власти», 29 апреля 1918 года — поднял флаг Верховной Рады Украины, а 1 мая 1918 года в связи с приближением Германской армии к Севастополю после Брест-Литовского мира ушел со всеми боеспособными кораблями Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск под Андреевским флагом. | ||

| ? | Хаос, наступивший в стране после захвата власти большевиками, разброд и шатания "авангарда революции" | + | ||

| ? | + | Все это смутное время с февраля 1917 года линкором командовал [[Капитан первого ранга|капитан 1 ранга]] А.И. Тихменев. В конце мая 1918 года Лениным было принято решение об уничтожении кораблей Черноморского флота, находящихся в Новороссийске. [[Адмирал]] Саблин отказался выполнить этот приказ и 7 июня 1918 года послал телеграмму Ленину и Троцкому, где он сообщил, что совет, собранный на борту линейного корабля «Воля», «рассматривает предписанные вами меры по затоплению флота как преждевременные и граничащие с изменой». | ||

| ? | Там линкор был захвачен немцами, однако в связи с крайне тяжелым положением самой Германии в строй не вводился и стоял на приколе в Южной бухте Севастополя | + | ||

| + | После этой телеграммы адмирал Саблин был немедленно вызван в Москву и вместо него в командование Черноморским флотом вступил А. И. Тихменев.15 июня 1918 года Тихменев получил шифрованную телеграмму № 49, за подписью Ленина и Свердлова, с категорическим требованием уничтожить корабли Черноморского флота в Новороссийске. В то же время Тихменев тайно послал лейтенанта Полякова к Донскому атаману генералу Краснову с докладом о трагическом положении флота. | |||

| + | [[Файл:Imperator Alexander III 32.jpeg|thumbnail|right|«Воля» в Северной бухте Севастополя после подъема Британского флага]] | |||

| + | Генерал Краснов ответил, что помочь не может, но полагает, что лучше уйти в занятый немцами Севастополь, так как это, оставляет надежду сохранить корабли для будущего. 17 июня 1918 года капитану 1 ранга Тихменеву удалось, вопреки, большевистской агитации на кораблях, вывести из Новороссийска отряд в составе линейного корабля «Воля», эсминцев [[Беспокойный (1913)|«Беспокойный»]], [[Navy:Дерзкий_(1914)|«Дерзкий»]], [[Пылкий (1914)|«Пылкий»]], [[Поспешный (1914)|«Поспешный»]], [[Живой|«Живой»]], «Жаркий», вспомогательный крейсер «Император Траян» и привести их в Севастополь. | |||

| + | ||||

| + | Там линкор был захвачен немцами, однако в связи с крайне тяжелым положением самой Германии в строй не вводился и стоял на приколе в Южной бухте Севастополя. Боезапас был свезен на берег, что ясно видно по высокой осадке корабля. 24 ноября 1918 года на «Воле» в связи с капитуляцией Германии и уходом их войск вновь был поднят Андреевский флаг, однако ненадолго — германские войска сменили англо-французские. В отличии от бывших врагов союзники немедленно наложили руку на все самые ценные корабли флота — в том числе и на «Волю», уведенную англичанами 15 декабря 1918 года в турецкий порт Измит. | |||

| === В Белом флоте === | === В Белом флоте === | |||

| ? | В августе 1919 года успехи Вооруженных сил Юга России привели к тому, что союзники решили передать им ранее захваченные корабли Российского флота, в том числе | + | В августе 1919 года успехи Вооруженных сил Юга России привели к тому, что союзники решили передать им ранее захваченные корабли Российского флота, в том числе — «Волю». 25 сентября 1919 года (по некоторым данным - 17 октября по новому стилю) линкор был приведен англичанами в Севастополь и передан в состав флота Вооруженных сил Юга России. | |

| + | ||||

| + | Там «Воля» был переименован в «Генерал Алексеев»<ref>В честь основателя Белого движения - генерала-адъютанта Михаила Васильевича Алексеева, скончавшегося от воспаления легких 8 октября 1918 года.</ref>. | |||

| + | [[Файл:Imperator Alexander III 26.jpeg|thumbnail|«Генерал Алексеев», 1920 год. Не вполне верное изображение, поскольку крепления фор-трала он лишился примерно в 1922 году в Бизерте]] | |||

| + | Находился корабль в довольно запущенном состоянии, но котлы и машины были в исправности. Артиллерийская часть тоже была в порядке, лишь 2-я башня не поворачивалась, так как под ней были треснувшие стальные шары. При отсутствии специалистов, знающих устройство всех сложных приборов и механизмов и умеющих ими пользоваться, сформировать команду и привести все в порядок было нелегким делом, за которое взялись назначенные в большем количестве, чем полагалось по штату, опытные офицеры. | |||

| + | ||||

| + | В это время Добровольческая армия вела наступление на Москву, и казалось, что в Черном море боевых операций больше не будет. В связи с этим спешное вступление в строй «Генерала Алексеева» не представляло насущной необходимости. Однако вскоре ситуация кардинально изменилась - Красная армия перешла в контрнаступление. | |||

| + | ||||

| + | 4 января 1920 года красные части, заняв Мариуполь, достигли Азовского моря. Был потерян Донецкий бассейн, и в Севастополе наступил угольный кризис. Имевшихся запасов угля едва хватало посылаемым для защиты крымских перешейков малым судам, и не могло быть и речи о том, чтобы дать дредноуту сотни тонн угля, которые пожирали его топки. Нефти не было совсем. Вопрос с углем был разрешен покупкой его за границей лишь к лету 1920 года. | |||

| === Участие в операции в Днепро-Бугском лимане === | === Участие в операции в Днепро-Бугском лимане === | |||

| ? | В июне 1920 года армия генерала Врангеля с помощью высаженного флотом 6 июня в Азовском море десанта вышла на просторы северной Таврии. Следующим этапом наступления должна была быть Заднепровская операция, для облегчения которой флот получил задачу войти в Днепро-Бугский лиман и оказать содействие наступавшим войскам. Аналогичная операция была осуществлена флотом в 1919 году сравнительно слабыми силами. Но в 1920 году, как установили рекогносцировки, батареи Очаковской крепости, запиравшие вход в лиман, были гораздо сильнее, и красные успели, кроме того, сорганизовать флотилию из двух, потом трех, вооруженных 150-мм орудиями плавучих батарей и малых вооруженных пароходов. Из Балтийского моря были доставлены мины, и с 17 июля красные начали ставить заграждения на подходах к Очакову и Одессе. | + | В июне 1920 года армия генерала Врангеля с помощью высаженного флотом 6 июня в Азовском море десанта вышла на просторы северной Таврии. Следующим этапом наступления должна была быть Заднепровская операция, для облегчения которой флот получил задачу войти в Днепро-Бугский лиман и оказать содействие наступавшим войскам. Аналогичная операция была осуществлена флотом в 1919 году сравнительно слабыми силами. Но в 1920 году, как установили рекогносцировки, батареи Очаковской крепости, запиравшие вход в лиман, были гораздо сильнее, и красные успели, кроме того, сорганизовать флотилию из двух, потом трех, вооруженных 150-мм орудиями плавучих батарей и малых вооруженных пароходов. Из Балтийского моря были доставлены мины, и с 17 июля красные начали ставить заграждения на подходах к Очакову и Одессе. | |

| ? | Ввиду этих обстоятельств было решено сосредоточить у Очакова все наличные силы флота, оставив в Азовском море 2-й отряд, а для уничтожения хорошо укрытых красных батарей использовать 305-мм орудия «Генерала Алексеева». В соответствии с этим надо было довести численность команды до необходимой нормы. Для этого были использованы школы специалистов, флотский экипаж и, так как этого было все же недостаточно, 300 новобранцев из северной Таврии, образовавших кочегарную роту. Кроме того, полурота гардемарин Морского корпуса была взята для несения на корабле караульной службы и как ординарцы штаба, а рота «морских стрелков» — для высадки десанта. Судовые офицеры разрывались на части, чтобы в несколько дней привести все в порядок, принять уголь, боевой запас и все припасы. | + | Ввиду этих обстоятельств было решено сосредоточить у Очакова все наличные силы флота, оставив в Азовском море 2-й отряд, а для уничтожения хорошо укрытых красных батарей использовать 305-мм орудия «Генерала Алексеева». В соответствии с этим надо было довести численность команды до необходимой нормы. Для этого были использованы школы специалистов, флотский экипаж и, так как этого было все же недостаточно, 300 новобранцев из северной Таврии, образовавших кочегарную роту. Кроме того, полурота гардемарин Морского корпуса была взята для несения на корабле караульной службы и как ординарцы штаба, а рота «морских стрелков» — для высадки десанта. Судовые офицеры разрывались на части, чтобы в несколько дней привести все в порядок, принять уголь, боевой запас и все припасы. | |

| ? | 31 июля под флагом командующего флотом вице-адмирала Саблина «Генерал Алексеев» в сопровождении подводной лодки «Тюлень» и яхты «Лукулл» вышел в море. Ход был от 6 до 10 узлов, в зависимости от способностей «кочегаров». После полудня следующего дня, в восьми милях от Тендровского маяка, корабль был встречен дивизионом из четырех тральщиков, которые провели его за тралами до места стоянки 1-го отряда в Тендровском заливе. Здесь находились крейсер [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерал Корнилов»]], под брейд-вымпелом начальника отряда капитана 1-го ранга Федяевского, эскадренные миноносцы [[Navy:Дерзкий_(1914)|«Дерзкий»]] и «Капитан Сакен» и сторожевые катера. На Тендровской косе была организована база гидросамолетов, куда был отправлен прибывший на «Генерале Алексееве» аппарат. | + | 31 июля под флагом командующего флотом вице-адмирала Саблина «Генерал Алексеев» в сопровождении подводной лодки «Тюлень» и яхты «Лукулл» вышел в море. Ход был от 6 до 10 узлов, в зависимости от способностей «кочегаров». После полудня следующего дня, в восьми милях от Тендровского маяка, корабль был встречен дивизионом из четырех тральщиков, которые провели его за тралами до места стоянки 1-го отряда в Тендровском заливе. Здесь находились крейсер [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерал Корнилов»]], под брейд-вымпелом начальника отряда капитана 1-го ранга Федяевского, эскадренные миноносцы [[Navy:Дерзкий_(1914)|«Дерзкий»]] и «Капитан Сакен» и сторожевые катера. На Тендровской косе была организована база гидросамолетов, куда был отправлен прибывший на «Генерале Алексееве» аппарат. | |

| ? | 2 августа тральщики произвели контрольное траление в сторону Очакова и у конца протраленного пространства был оставлен в дозоре «Бакан» (так у П. Варнека, очевидно, речь идет о тральщике "Баклан"). На следующее утро «Генерал Алексеев», следуя за тральщиками, подошел ближе к берегу и стал на якорь в 18 км (97 кабельтовых) от находящегося у входа в лиман Николаевского острова, на котором красные установили 130-мм батарею. На Кинбурнской косе против Очакова и Николаевского острова был оборудован наблюдательный пункт, связанный телефоном со стоявшей в Егорлыцком заливе вооруженной баржей «Б-1», которая по радиотелеграфу должна была передавать корректировку на стрелявшие корабли. | + | 2 августа тральщики произвели контрольное траление в сторону Очакова и у конца протраленного пространства был оставлен в дозоре «Бакан» (так у П. Варнека, очевидно, речь идет о тральщике "Баклан"). На следующее утро «Генерал Алексеев», следуя за тральщиками, подошел ближе к берегу и стал на якорь в 18 км (97 кабельтовых) от находящегося у входа в лиман Николаевского острова, на котором красные установили 130-мм батарею. На Кинбурнской косе против Очакова и Николаевского острова был оборудован наблюдательный пункт, связанный телефоном со стоявшей в Егорлыцком заливе вооруженной баржей «Б-1», которая по радиотелеграфу должна была передавать корректировку на стрелявшие корабли. | |

| ? | В 10 часов «Генерал Алексеев» открыл по Николаевской батарее огонь одиночными выстрелами из носовой башни. Всего в этот день был произведен 21 выстрел, причем шесть или семь снарядов попали в остров, вызвав на нем сильный взрыв. По сообщению начальника дивизиона вооруженных барж старшего лейтенанта Реймерса, корректировавшего стрельбу, прислуга батареи покинула остров. | + | В 10 часов «Генерал Алексеев» открыл по Николаевской батарее огонь одиночными выстрелами из носовой башни. Всего в этот день был произведен 21 выстрел, причем шесть или семь снарядов попали в остров, вызвав на нем сильный взрыв. По сообщению начальника дивизиона вооруженных барж старшего лейтенанта Реймерса, корректировавшего стрельбу, прислуга батареи покинула остров. | |

| ? | 4 августа по протраленному накануне фарватеру к Березанскому лиману «Генерал Алексеев» подошел ближе к Очакову и, развернувшись с помощью двух тральщиков, стал на кормовой и носовой якоря бортом к берегу. К этому же месту подошел и [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерал Корнилов»]]. Во второй половине дня линейный корабль открыл огонь по 150-мм батарее «Канэ», но сделал лишь семь выстрелов, так как связь с наблюдательным — пунктом все время нарушалась радиопомехами красной станции. В дальнейшем для упразднения передаточной инстанции на Кинбурнскую косу была отправлена радиостанция малой мощности. На ночь корабли остались на том же месте под охраной ходивших кругом тральщиков и сторожевых катеров. | + | 4 августа по протраленному накануне фарватеру к Березанскому лиману «Генерал Алексеев» подошел ближе к Очакову и, развернувшись с помощью двух тральщиков, стал на кормовой и носовой якоря бортом к берегу. К этому же месту подошел и [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерал Корнилов»]]. Во второй половине дня линейный корабль открыл огонь по 150-мм батарее «Канэ», но сделал лишь семь выстрелов, так как связь с наблюдательным — пунктом все время нарушалась радиопомехами красной станции. В дальнейшем для упразднения передаточной инстанции на Кинбурнскую косу была отправлена радиостанция малой мощности. На ночь корабли остались на том же месте под охраной ходивших кругом тральщиков и сторожевых катеров. | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | [[Файл:Imperator Alexander III 33.jpeg|thumbnail| | + | После 14 часов «Генерал Алексеев» открыл огонь по батарее "Канэ", и его стрельбу, кроме наблюдательного пункта, корректировали также и с крейсера [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерал Корнилов»]]. В этот день был произведен 21 выстрел. Стоявшая за Николаевским островом и невидимая с моря плавучая батарея красных открыла огонь из 150-мм орудий по наблюдательному пункту на Кинбурнской косе, но после трех выстрелов с «Генерала Алексеева» и нескольких залпов [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерала Корнилова»]] по ее предполагаемой позиции она замолчала. За действиями кораблей красные наблюдали с аэростата, привязанного, вероятно, к автомобилю, так как он часто менял свое место, и это исключало возможность уничтожения его артиллерийским огнем; доставленный же на Тендру гидросамолет никак не мог оторваться от воды. | |

| ? | В связи с начавшимся наступлением Красной армии и переправой красных частей на левый берег Днепра в районе Алешек, флот получил приказание произвести демонстрацию высадки десанта. Утром 7 августа крейсер [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерал Корнилов»]], следуя за тральщиками, подошел на девять тысяч метров (50 кабельтовых) к Очакову. Весь день «Генерал Алексеев» и [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерал Корнилов»]] держались наготове, но красные батареи упорно молчали. | + | ||

| + | 6 августа утром «Генерал Алексеев» продолжал обстрел батареи "Канэ" из своей третьей башни. Орудия стреляли по готовности, но из-за неопытности прислуги все время происходили разного рода задержки. Башня произвела 29 выстрелов с хорошими результатами: снаряды падали и разрывались в районе цели, вздымая огромные столбы земли, и на батарее было отмечено три взрыва. Около полудня из-за Николаевского острова полным ходом вынесся вооруженный 75-мм орудием буксир и открыл огонь по наблюдательному пункту на косе. «Генерал Алексеев» произвел по буксиру шесть выстрелов, но буксир, повернув назад, быстро вышел из поля зрения комендоров. Во второй половине дня первая башня продолжала обстрел батареи, но после 21-го выстрела старший лейтенант Реймерс телеграфировал, что он считает эту батарею совершенно разбитой. Огонь был тогда перенесен на предполагаемые места других батарей, по которым было сделано еще 17 выстрелов. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Imperator Alexander III 33.jpeg|thumbnail|left|Линкор «Генерал Алексеев» в Севастополе, 1920]] | |||

| + | В связи с начавшимся наступлением Красной армии и переправой красных частей на левый берег Днепра в районе Алешек, флот получил приказание произвести демонстрацию высадки десанта. Утром 7 августа крейсер [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерал Корнилов»]], следуя за тральщиками, подошел на девять тысяч метров (50 кабельтовых) к Очакову. Весь день «Генерал Алексеев» и [[Navy:Очаков_(1902)|«Генерал Корнилов»]] держались наготове, но красные батареи упорно молчали. | |||

| Как выяснилось впоследствии, ввиду невозможности бороться с дредноутом и для избежания потерь, прислуга батарей днем их покидала и возвращалась лишь после окончания бомбардировки, исправляя по ночам разрушения. Вместе с тем командующий флотом получил из Ставки телеграмму, в которой говорилось, что в ближайшем будущем выполнять Заднепровскую операцию не предполагается; это исключало надобность прорыва кораблей в лиман. в связи с этим, продолжая до самой эвакуации тесную блокаду Очаково-Одесского района, бомбардировки и демонстрации высадки десантов, флот мог сократить действующие силы. 8 августа на яхте «Лукулл» вице-адмирал Саблин отбыл в Севастополь, 18-го в сопровождении «Капитана Сакена» туда же вернулся и «Генерал Алексеев». В дальнейшем «Генерал Алексеев» в море больше не выходил и стоял на бочке в Северной бухте. | Как выяснилось впоследствии, ввиду невозможности бороться с дредноутом и для избежания потерь, прислуга батарей днем их покидала и возвращалась лишь после окончания бомбардировки, исправляя по ночам разрушения. Вместе с тем командующий флотом получил из Ставки телеграмму, в которой говорилось, что в ближайшем будущем выполнять Заднепровскую операцию не предполагается; это исключало надобность прорыва кораблей в лиман. в связи с этим, продолжая до самой эвакуации тесную блокаду Очаково-Одесского района, бомбардировки и демонстрации высадки десантов, флот мог сократить действующие силы. 8 августа на яхте «Лукулл» вице-адмирал Саблин отбыл в Севастополь, 18-го в сопровождении «Капитана Сакена» туда же вернулся и «Генерал Алексеев». В дальнейшем «Генерал Алексеев» в море больше не выходил и стоял на бочке в Северной бухте. | |||

| Строка 268: | Строка 299: | |||

| === В Бизерте === | === В Бизерте === | |||

| ? | По требованию французских властей, для уменьшения расходов, команды судов Русской эскадры были сокращены и часть моряков была переведена в лагеря, на положение беженцев. Но еще в течение почти четырех лет эскадра продолжала жить, а переведенный в старый форт Морской корпус возобновил занятия. | + | По требованию французских властей, для уменьшения расходов, команды судов Русской эскадры были сокращены и часть моряков была переведена в лагеря, на положение беженцев. Но еще в течение почти четырех лет эскадра продолжала жить, а переведенный в старый форт Морской корпус возобновил занятия. | |

| ? | Французское правительство считало корабли эскадры собственностью России, какое бы там ни было правительство. В связи с этим положением в конце декабря в Бизерту прибыла советская комиссия для ознакомления с состоянием кораблей на предмет их возможной буксировки в Черное море. Председателем комиссии был известный профессор-кораблестроитель А. Н. Крылов, а его помощником — бывший контр-адмирал Е. А. Беренс, родной брат последнего командующего эскадрой М.А. Беренса. После осмотра кораблей комиссия признала, что «Генерал Алексеев», шесть нефтяных миноносцев и четыре подводные лодки еще имеют боевое значение и есть смысл отбуксировать их в Черное море для ремонта. Что же касается крейсера «Генерал Корнилов» и прочих более старых судов, комиссия признала более практичным продать их на слом на месте. Но французское правительство связывало возвращение кораблей с признанием советским правительством долгов по займам, сделанным Россией до революции; споры об этом затянулись на многие годы, корабли же в это время ржавели, требуя все же кое-какого ухода, чтобы не затонуть. | + | На «Генерале Алексееве» были организованы артиллерийские классы для молодых офицеров, и оставшиеся на кораблях команды, главным образом офицеры и охотники флота, поддерживаемые надеждой еще послужить во славу Андреевского флага, содержали свои корабли в порядке и производили текущий ремонт. Снаряды, заряды и торпеды были сданы в арсенал Сиди Абдаллах. Французы дали возможность ввести «Генерала Алексеева» в сухой док, где силами команды его днище было очищено от водорослей и выкрашено. | |

| + | [[Файл:Imperator Alexander III 8.jpeg|thumbnail|Одно из последних докований «Генерала Алексеева», Бизерта, 1921 год. Крепление фор-трала еще на месте]] | |||

| + | Но команда постепенно сокращалась, и под конец на «Генерале Алексееве» осталось лишь несколько десятков человек. 29 октября 1924 года, в связи с признанием Францией советского правительства, на эскадре были спущены Андреевские флаги. В последующие дни корабли были переданы на хранение французам и последние русские офицеры и матросы их покинули. | |||

| + | ||||

| + | Французское правительство считало корабли эскадры собственностью России, какое бы там ни было правительство. В связи с этим положением в конце декабря в Бизерту прибыла советская комиссия для ознакомления с состоянием кораблей на предмет их возможной буксировки в Черное море. Председателем комиссии был известный профессор-кораблестроитель А. Н. Крылов, а его помощником — бывший контр-адмирал Е. А. Беренс, родной брат последнего командующего эскадрой М.А. Беренса. После осмотра кораблей комиссия признала, что «Генерал Алексеев», шесть нефтяных миноносцев и четыре подводные лодки еще имеют боевое значение и есть смысл отбуксировать их в Черное море для ремонта. | |||

| + | ||||

| + | Что же касается крейсера «Генерал Корнилов» и прочих более старых судов, комиссия признала более практичным продать их на слом на месте. Но французское правительство связывало возвращение кораблей с признанием советским правительством долгов по займам, сделанным Россией до революции; споры об этом затянулись на многие годы, корабли же в это время ржавели, требуя все же кое-какого ухода, чтобы не затонуть. | |||

| В связи с решением советской комиссии 28 октября 1929 года французы продали признанные негодными суда местной фирме. В конце концов, французское правительство приняло в 1933 году решение продать и оставшиеся корабли, внеся полученную таким образом сумму в счет русского долга. В 1934 году «Генерал Алексеев», последний корабль Русской эскадры в Бизерте, был продан на слом, с условием, что его орудия и кое-какие приборы останутся собственностью Франции и будут доставлены в арсенал Сиди Абдаллах. Разборка дредноута начались не сразу и были завершены лишь в 1937 году, но история корабля этим еще не закончилась. | В связи с решением советской комиссии 28 октября 1929 года французы продали признанные негодными суда местной фирме. В конце концов, французское правительство приняло в 1933 году решение продать и оставшиеся корабли, внеся полученную таким образом сумму в счет русского долга. В 1934 году «Генерал Алексеев», последний корабль Русской эскадры в Бизерте, был продан на слом, с условием, что его орудия и кое-какие приборы останутся собственностью Франции и будут доставлены в арсенал Сиди Абдаллах. Разборка дредноута начались не сразу и были завершены лишь в 1937 году, но история корабля этим еще не закончилась. | |||

| === Судьба орудий "Генерала Алексеева" === | === Судьба орудий "Генерала Алексеева" === | |||

| ? | В январе 1940 года французское правительство согласилось уступить Финляндии 305-мм орудия «Генерала Алексеева», для которых у финнов были снаряды, оставшиеся после ухода Балтийского флота из Гельсингфорса в 1918 году. Ввиду того что балтийские проливы контролировались немецким флотом перевозка орудий должна была быть осуществлена финскими пароходами. Для уменьшения риска потери сразу всех орудий, всегда возможной по обстоятельствам войны, они были разделены на три партии, по четыре орудия в каждой. | + | В январе 1940 года французское правительство согласилось уступить Финляндии 305-мм орудия «Генерала Алексеева», для которых у финнов были снаряды, оставшиеся после ухода Балтийского флота из Гельсингфорса в 1918 году. Ввиду того что балтийские проливы контролировались немецким флотом перевозка орудий должна была быть осуществлена финскими пароходами. Для уменьшения риска потери сразу всех орудий, всегда возможной по обстоятельствам войны, они были разделены на три партии, по четыре орудия в каждой. | |

| ? | Первая партия была погружена на пароход «Жюлиетт», который вышел из Бизерты 29 января 1940 г. «Жюлиетт» пришла на рейд Доунс в Северном море лишь 13 марта 1940 года, когда советско-финская война была уже закончена. Французы потребовали возвращения находившихся на борту «Жюлиетт» орудий, но после переговоров отказались от своей претензии, и «Жюлиетт» получила разрешение идти в Финляндию. | + | Первая партия была погружена на пароход «Жюлиетт», который вышел из Бизерты 29 января 1940 г. «Жюлиетт» пришла на рейд Доунс в Северном море лишь 13 марта 1940 года, когда советско-финская война была уже закончена. Французы потребовали возвращения находившихся на борту «Жюлиетт» орудий, но после переговоров отказались от своей претензии, и «Жюлиетт» получила разрешение идти в Финляндию. Но накануне ухода она была сильно повреждена наскочившим на нее английским пароходом, что потребовало месячного ремонта. | |

| ? | Второй пароход, «Карл Эрик» ушел из Бизерты через неделю после «Жюлиетт», но его плавание прошло без приключений; пройдя английский контроль, он успел проскочить в Балтийское море до начала Скандинавской операции немцев и пришел в Або через несколько дней после заключения перемирия с СССР. | + | В течение этого времени немецкие войска вторглись в Норвегию, что опять поставило под вопрос ее дальнейшее плавание. Через некоторое время англичане все же разрешили «Жюлиетт» идти дальше, но не в Балтийское море, а в Печенгу (Петсамо), которая уже несколько месяцев как была присоединена к Советскому Союзу. Капитан парохода вместо Печенги зашел в пограничный норвежский порт, где выгрузил предназначенный для Финляндии груз, кроме орудий, так как здесь не было крана, способного поднять 48-тонные орудия. Лишь в августе «Жюлиетт» получила распоряжение идти кругом Норвегии в Балтийское море. 8 сентября пароход наконец пришел в Або, и капитан смог сдать свой груз представителю финского командования. | |

| ? | Финляндия использовала орудия | + | [[Файл:Imperator Alexander III 23.jpeg|thumbnail|left|Орудие «Генерала Алексеева» на восстановленной финнами установке]] | |

| + | Второй пароход, «Карл Эрик» ушел из Бизерты через неделю после «Жюлиетт», но его плавание прошло без приключений; пройдя английский контроль, он успел проскочить в Балтийское море до начала Скандинавской операции немцев и пришел в Або через несколько дней после заключения перемирия с СССР. | |||

| + | ||||

| + | Финляндия использовала орудия «Генерала Алексеева» в том числе при восстановлении 305-мм железнодорожных транспортеров, подорванных советскими войсками при эвакуации с Ханко в декабре 1941 года. | |||

| + | ||||

| + | Последняя партия орудий была погружена на пароход «Нина», вышедший из Бизерты 26 февраля. В день нападения немцев на Норвегию пароход находился в Бергене, где был ими задержан и потом направлен в Германию. Орудия были выгружены и посланы на завод Круппа для приспособления к установке на береговой батарее. Там для них создали новые снаряды и заряды. Максимальная дальность стрельбы из российской двенадцатидюймовки полубронебойным немецким снарядом массой 405 кг составляла 32 км. Легкий дальнобойный фугасный снаряд весил 250 кг и мог преодолеть расстояние в 51 км. Пушки получили немецкое название 30,5 cm K.14(r). | |||

| + | ||||

| + | На заводе Круппа для них изготовили одноорудийные башенные установки типа С.40. Решение о строительстве батареи с четырьмя пушками K.14(r) на Гернси – одном из принадлежащих Великобритании Нормандских островов близ северо-западного побережья оккупированной немцами Франции – было принято на совещании у Гитлера 18 октября 1940 года. Работы начались весной 1941-го. 29 ноября того же года все четыре пушки прибыли в порт Сент-Питер на Гернси. Об объеме же работ свидетельствует хотя бы тот факт, что немцы при возведении батареи использовали свыше 47 тыс. кубометров бетона. Сперва она получила название «Нина» (по имени захваченного в Норвегии судна), а потом – «Мирус»<ref>В честь погибшего при авианалете капитана 1 ранга Рудольфа Мируса, который руководил строительством береговых батарей на Нормандских островах.</ref>. | |||

| + | [[Файл:Imperator Alexander III 29.jpeg|thumbnail|left|Установка орудия «Генерала Алексеева» на батарею «Мирус»]] | |||

| + | От ударов с воздуха «Мирус» защищали: батарея 7,5-см французских зенитных пушек и девять 2-см зенитных автоматов, в том числе четыре Flak 38 в бетонных блоках и пять Flak 29 («Эрликон») на тумбовых морских установках. Противодесантную оборону первоначально обеспечивали три французские полевые 7,5-см пушки F.K.231(f). В мае 1944 года их заменили на 7,62-см F.K.39(r) – советские Ф-22 УСВ. Управление огнем батареи осуществлялось с помощью 10-метрового дальномера и РЛС типа «Вюрцбург». Радар «Вюрцбург», введенный в строй в апреле 1944 года, был способен обнаруживать и сопровождать корабли на дальности до 65 км. Информация отображалась на экранах четырех электронно-лучевых трубок. Расчет РЛС составлял 18 человек. | |||

| + | ||||

| + | В 2 часа ночи 8 июня 1943 года РЛС «Мирус» обнаружила корабли противника. Батарея немедленно открыла огонь. Но после двух выстрелов на люльке орудия № 4 были сломаны цапфенные кольца, на третьем выстреле то же произошло и с орудием № 3. Одновременно на орудии № 1 вышли из строя противооткатные устройства. Стрельба велась 250-килограммовыми фугасными снарядами при заряде 71 кг пороха и угле возвышения 31 градус. Инженеры фирмы Круппа срочно вылетели на Гернси, и через короткое время все четыре пушки находились в полной боевой готовности. Однако на всякий случай немцы уменьшили заряды, так что дальность стрельбы 250-килограммовым снарядом сократилась до 38 км, а 405-килограммовым снарядом – до 28 км. | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| Германские береговые батареи на Нормандских островах перекрывали своим огнем почти половину пролива Ла-Манш и обеспечивали оборону 110-километровой полосы побережья департамента Манш. «Мирус» сильно мешал судоходству союзников, что особенно сказалось после высадки их войск в Нормандии в июне 1944 года. После войны законодательное собрание Нормандских островов решило снести «Мирус», так как существование батареи нарушало права частных владельцев. Разделка пушек на металл началась 23 июня 1947 года. Однако аборигенам оказалось не под силу уничтожение бетонных сооружений и большая их часть сохранилась до сих пор. | Германские береговые батареи на Нормандских островах перекрывали своим огнем почти половину пролива Ла-Манш и обеспечивали оборону 110-километровой полосы побережья департамента Манш. «Мирус» сильно мешал судоходству союзников, что особенно сказалось после высадки их войск в Нормандии в июне 1944 года. После войны законодательное собрание Нормандских островов решило снести «Мирус», так как существование батареи нарушало права частных владельцев. Разделка пушек на металл началась 23 июня 1947 года. Однако аборигенам оказалось не под силу уничтожение бетонных сооружений и большая их часть сохранилась до сих пор. | |||

| === Судьба флага "Генерала Алексеева" === | === Судьба флага "Генерала Алексеева" === | |||

| ? | Кормовой флаг «Генерала Алексеева» долгое время находился на хранении в Австралии у | + | Кормовой флаг «Генерала Алексеева» долгое время находился на хранении в Австралии у [[капитан]]а М.И. Максимова. | |

| ? | Русские эмигранты, по свидетельству митрофорного протоирея, Управляющего делами Австралийско-Новозеландской епархии Русской православной церкви Михаила Протопопова, считали, что этот флаг был последним из спущенных в 1924 году в Бизерте на кораблях Русской эскадры. | + | Русские эмигранты, по свидетельству митрофорного протоирея, Управляющего делами Австралийско-Новозеландской епархии Русской православной церкви Михаила Протопопова, считали, что этот флаг был последним из спущенных в 1924 году в Бизерте на кораблях Русской эскадры. | |

| + | ||||

| + | Флаг хранился в эмигрантской Кают-компании русских морских офицеров и употреблялся для покрытия гробов при отпевании бывших офицеров Российского флота. В 1975 году М.И. Максимов остался единственным членом Кают-компании и передал флаг на хранение Михаилу Протопопову, священнику и сыну офицера Российской Императорской армии. В последний раз флаг использовали на похоронах бывшего офицера флота в 1985 году в Мельбурне. | |||

| + | [[Файл:Imperator Alexander III 24.jpeg|thumbnail|left|Реставрация флага «Генерала Алексеева»]] | |||

| + | Благодаря усилиям Министерства культуры России флаг вернулся на Родину. Исследовательские работы Российского НИИ реставрации подтвердили, что флаг был пошит в период Первой мировой войны 1914-1918 годов. Материалом послужил шелк – натуральный либо искусственный (вискоза). | |||

| + | ||||

| + | По всей поверхности ткани флага обнаружились симметричные затеки, указывающие на то, что флаг длительное время находился в сложенном состоянии в неблагоприятных условиях. Эксперты Российского военно-исторического общества также подтверждают подлинность флага. Размер полотнища составляет 134 сантиметра на 216 сантиметра, что соответствует установленным в Российском Императорском флоте, а также в Белом движении, для кормового флага корабля 1-го ранга (140 сантиметров на 210 сантиметров) с возможными допусками. | |||

| ? | + | По торцовому краю флага пришита кулиса из полосы льняной ткани (ширина – 3,2 сантиметра), в которую продет шнур с зашитой на одном конце петлей. Это говорит о том, что данный флаг использовался для подъема на корабельном флагштоке. Он не может быть знаменным флагом (отсутствуют следы крепления на древко), а также береговым крепостным флагом (в таковой роли выступали кайзер-флаги (гюйсы) иного рисунка. | ||

| ? | + | |||

| 12 сентября 2014 года Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев передал командующему Черноморским флотом адмиралу Александру Витко этот флаг и полный комплект документов к нему. Торжественная передача реликвии состоялась в музее Черноморского флота в присутствии представителей корабельных экипажей и воинских частей флота. Отныне полотнище будет храниться рядом с флагом линейного корабля «Императрица Мария» в одном из залов флотского музея, экспозиция которого посвящена историческим событиям начала прошлого века. | 12 сентября 2014 года Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев передал командующему Черноморским флотом адмиралу Александру Витко этот флаг и полный комплект документов к нему. Торжественная передача реликвии состоялась в музее Черноморского флота в присутствии представителей корабельных экипажей и воинских частей флота. Отныне полотнище будет храниться рядом с флагом линейного корабля «Императрица Мария» в одном из залов флотского музея, экспозиция которого посвящена историческим событиям начала прошлого века. | |||

| == Командиры корабля == | == Командиры корабля == | |||

| ? | + | Достоверно установленные командиры линкора: | ||

| ? | # Капитан 1 ранга Тихменев Александр Иванович (февраль 1917 - февраль 1919 года). | + | # [[Navy:капитан первого ранга|Капитан 1 ранга]] Тихменев Александр Иванович (февраль 1917 - февраль 1919 года). | |

| # Капитан 1 ранга Борсук Виктор Николаевич (? - ноябрь 1920 года). | # Капитан 1 ранга Борсук Виктор Николаевич (? - ноябрь 1920 года). | |||

| # Капитан 1 ранга Федяевский Иван Константинович (21 ноября 1920 года - ?) | # Капитан 1 ранга Федяевский Иван Константинович (21 ноября 1920 года - ?) | |||

| # Капитан 1 ранга Григорков Владимир Александрович (август 1922 года - октябрь 1923 года) | # Капитан 1 ранга Григорков Владимир Александрович (август 1922 года - октябрь 1923 года) | |||

| + | ==См. также== | |||

| + | *[[Navy:Линейные_корабли_типа_«Императрица_Мария»|Линейные корабли типа «Императрица Мария»]] | |||

| + | *[[Navy:Императрица_Мария_(1913)|«Императрица Мария» (1913)]] | |||

| + | *[[Navy:Императрица_Екатерина_Великая_(1914)|«Императрица Екатерина Великая» (1914)]] | |||

| + | *[[Navy:Император_Николай_I_(1916)|«Император Николай I» (1916)]] | |||

| ? | = Галерея изображений = | + | ==Примечания== | |

| ? | + | <references /> | ||

| + | ==Литература и источники информации== | |||

| + | === Ссылки === | |||

| + | * [https://and-kin2008.narod.ru/lkimariy.html Линейные корабли типа "Императрица Мария" ] | |||

| + | * [https://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/Midel/08/index.htm Р.М.Мельников Линейные корабли типа «Императрица Мария»] | |||

| + | * [https://militera.lib.ru/h/whitefleet/20.html Линейный корабль «Генерал Алексеев» и история его пушек] | |||

| + | * [https://histrf.ru/ru/biblioteka/book/andrieievskii-flagh-s-linieinogho-korablia-impierator-alieksandr-trietii История России] | |||

| + | * [https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11983683@egNews министерство Российской федерации] | |||

| + | * [https://www.runivers.ru/lib/reader/144536/ Русские пушки на службе германского вермахта] | |||

| + | * [https://navsource.narod.ru/photos/01/040/index.html Линейный корабль «Император Александр III»] | |||

| + | * [[https://tsushima.su/forums/viewtopic.php?pid=877781 Корабли Черноморского флота. По 1920 й г. и в Бизерте] | |||

| + | == Галерея изображений == | |||

| <gallery> | <gallery> | |||

| Imperator_Alexander_III_1.jpeg | Imperator_Alexander_III_1.jpeg | |||

| Строка 318: | Строка 385: | |||

| Imperator Alexander III 14.jpeg | Imperator Alexander III 14.jpeg | |||

| </gallery> | </gallery> | |||

| + | [[Категория:Линкоры]] | |||

| + | [[Категория:Российский императорский флот]] | |||

| + | [[Категория:Белый флот]] | |||

| + | [[Категория:QCA]] | |||

| ? | + | {{#seo: | ||

| ? | # | + | |title=Линкор Император Александр III (1914)- история создания и службы легкого крейсера СССР | |

| ? | + | |titlemode=replace | ||

| ? | + | |description=Линейный Корабль Император Александр III (1914) — история создания, технические характеристики, вооружение и фото. Подробная информация о кораблях на wiki.wargaming.net | ||

| ? | + | }} | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

Текущая версия на 16:06, 6 октября 2022

«Император Александр III»

(с 16.04.1917 года «Воля»)

(с 25.09.1919 года «Генерал Алексеев»)

(с 16.04.1917 года «Воля»)

(с 25.09.1919 года «Генерал Алексеев»)

Российская Империя

Германия

Великобритания

Вооруженные силы Юга России/Русская армия/Русская эскадра (Белый флот)

| 17 октября 1911 года Заложен |

| 2 апреля 1914 года Спущен на воду |

| 28 марта 1917 года Выход на испытания |

| 15 июня 1917 года Введен в строй |

| 1934 год Сдан на слом |

| 22 600 / 24 000 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 168,00 / 27,43 / 8,4 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1 220 чел. Общая численность |

| 35 чел. Офицеры |

| 262,5 / мм. Пояс/борт |

| 150 мм. Барбеты |

| 250 / 125 / 305 / 76 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 250-300 мм. Боевая рубка |

Артиллерия главного калибра

- 4 x 3 — 305-мм/52 орудия.

Противоминная артиллерия

- 18 х 1 — 130-мм/55 орудия.

Зенитная артиллерия

- 8 х 1 — 75-мм орудия;

- 4 x 1 — 47-мм Hotchkiss.

Минно-торпедное воружение

- 4 — 450-мм ТА.

Содержание

- 1 Описание конструкции

- 2 Вооружение

- 3 История службы

- 3.1 Начало службы. Последняя операция I Мировой войны. Революция. Интервенция.

- 3.2 В Белом флоте

- 3.3 Участие в операции в Днепро-Бугском лимане

- 3.4 Эвакуация Белой армии. Переход Русской эскадры в Бизерту

- 3.5 В Бизерте

- 3.6 Судьба орудий "Генерала Алексеева"

- 3.7 Судьба флага "Генерала Алексеева"

- 3.8 Командиры корабля

- 3.9 См. также

- 3.10 Примечания

- 3.11 Литература и источники информации

- 3.12 Галерея изображений

Описание конструкции

Корпус

Конструкция корпуса и система бронирования линкоров типа «Императрица Мария» в основном соответствовали проекту балтийских дредноутов типа «Севастополь», но частично были доработаны. Корпус линкора изготавливался из трех сортов стали: обыкновенной мягкой судостроительной с предельным сопротивлением 42 кгс/кв.мм и растяжением не менее 20%; повышенного сопротивления до 63 кгс/кв.мм и растяжением не менее 18%; высокого сопротивления до 72 кгс/кв.мм и растяжением не менее 16%.

Корабль имел гладкую верхнюю палубу с незначительным прямолинейным подъёмом в носовой оконечности на 0,6 метра и ещё две полные палубы среднюю и нижнюю. Корабли, строившихся на заводе «Руссуд», имели по 18 главных поперечных водонепроницаемых переборок. В средней части корпуса (соответственно 25—118 и 27—120 шп.) переборки доходили до средней, в оконечностях— до верхней палубы.

Непотопляемость корабля обеспечивалась делением корпуса поперечными водонепроницаемыми переборками на 19 основных отсеков:

- Носовой отсек;

- Шкиперский отсек;

- Шпилевой отсек;

- Носовой отсек вспомогательных механизмов;

- Носовой отсек главного калибра;

- Носовые артиллерийские погреба;

- Первый кочегарный отсек;

- Второй кочегарный отсек;

- Второй отсек главного калибра;

- Третий кочегарный отсек;

- Четвёртый кочегарный отсек;

- Пятый кочегарный отсек;

- Третий отсек главного калибра;

- Машинный отсек;

- Кормовой отсек вспомогательных механизмов;

- Кормовой отсек главного калибра;

- Кормовой шпилевой отсек;

- Рулевой отсек;

- Кормовой отсек.

На протяжении подбашенных отделений (кроме кормового) устанавливалось третье дно, на остальных участках на его уровне через весь корпус проходила килевая балка в виде коробки высотой 2 м и шириной 1,38 м, рассчитанная на постановку корабля в док мальтийским способом. Ее использовали также для продувания вспомогательных механизмов и спуска горячей воды.

Днищевые поясья наружной обшивки в средней части имели толщину листов 14 мм, бортовые (под броней) — от 14 до 16 мм (из стали повышенного сопротивления), в оконечностях — 12 и 13 мм. По верхней палубе поверх 37,5-мм броневых плит укладывался настил из сосновых досок толщиной 50 мм. Поперечная метацентрическая высота, составляющая по спецификации 1,76 м, фактически имела величину 1,66 м («Императрица Екатерина Великая»).

Так как «Руссуд» и «Наваль» впервые строили такие крупные корабли, характерные для отечественного судостроения «усовершенствования» выполнялись уже в ходе постройки, что привело, разумеется, к сверхпроектной перегрузке, превысившей 860 т. В результате, кроме увеличения осадки на 0,3 м, образовался (очевидно, от утолщения палубы в носовой части) дифферент на нос. К счастью, подъем палубы в носу это скрадывал.

По указанию командующего флотом для борьбы с дифферентом на нос пришлось сократить боезапас двух носовых башен (со 100 до 70 выстрелов) и носовой группы 130-мм пушек (с 245 до 100 выстрелов). Недостаточность этих мер заставила Технический совет Главного управления кораблестроения в июне 1916 года согласиться снять на линкоре «Император Александр III» две носовые 130-мм пушки (их основания следовало оставить на месте) с заделкой амбразур броневыми листами на болтах, упразднить их погреба, перенеся в них подшкиперскую, а также уменьшить длину одной из якорных цепей на 137,3 м.

Все эти мероприятия давали возможность уменьшить дифферент на нос на 0,406 м. Вот так в конце концов проявили себя последствия проектных перегрузок по инициативе заказчика. На «Императрице Екатерине Великой», используя опыт «Императрицы Марии», уже при достройке сделали необходимые изменения путем сдвижки всех возможных грузов на две шпации в корму.

Внешне «Император Александр III» отличался от более ранних «Императриц» тем, что никогда не нес громоздкого фор-трала, напоминающего бушприт парусников. Крепление для него можно проследить на фотографиях вплоть до 1922 года.

Бронирование

Схема бронирования «Императора Александра III» повторяла примененную на Севастополях "коробчатую" систему, созданную на основе вывода МГШ о том, что противостоять современному крупнокалиберному бронебойному снаряду броня не может, и система бронирования в первую очередь должна отвечать задаче «недопущения внутрь снаряда в целом виде».

То есть пробитие броневой плиты в бою считалось допустимым, но объем повреждений от попавших внутрь корабля осколков должен быть предельно ограничен. Отсюда следовал вывод о необходимости своего рода «расслоения» тяжелой вертикальной брони на внешнюю и внутреннюю, дополняемое развитой системой всевозможных внутренних толстых переборок, траверзов и т.п. Большую роль здесь играла геометрия броневых прикрытий.

Система броневой защиты состояла из вертикальных поясов по ватерлинии и верхнего пояса, двух внутренних бортовых продольных переборок, 305-мм башен главного калибра, котельных кожухов и боевых рубок. Горизонтальная броневая защита включала броневые палубы: нижнюю (карапасную), среднюю и верхнюю.