Эскадренные миноносцы типа «Спокойный» проекта 56

| Версия 11:07, 26 января 2015 | Текущая версия на 11:53, 12 мая 2020 Поправил ошибки со ссылками и кое-где в тексте | |||

не показано 47 промежуточных версии 4 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | ||||

| {{Тип корабля | {{Тип корабля | |||

| |Название типа = Эскадренные миноносцы проекта 56 | |Название типа = Эскадренные миноносцы проекта 56 | |||

| |Картинка = ЭМ_"Сведущий".jpeg | |Картинка = ЭМ_"Сведущий".jpeg | |||

| ? | |Предшественники = проект 41 (тип [[Navy:Неустрашимый_( | + | |Предшественники = проект 41 (тип [[Navy:Неустрашимый_(1951)|«Неустрашимый»]]) | |

| ? | |Дочерние типы = | + | |Дочерние типы = [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Бедовый»_проекта_56ЭМ|Эсминцы типа «Бедовый» пр. 56М]] | |

| <!-- | <!-- | |||

| Строка 13: | Строка 12: | |||

| |Построено = 27 | |Построено = 27 | |||

| |Годы постройки = 1953—1958 | |Годы постройки = 1953—1958 | |||

| ? | |Годы службы = | + | |Годы службы = 1955—1993 | |

| |Место строительства = ССЗ № 190, № 199, № 445 | |Место строительства = ССЗ № 190, № 199, № 445 | |||

| Строка 64: | Строка 63: | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| |'''Зенитная артиллерия''' | |'''Зенитная артиллерия''' | |||

| ? | |4 × 4 45-мм АУ [[Navy:45- | + | |4 × 4 45-мм АУ [[Navy:45-мм_артиллерийская_установка_СМ-20-ЗИФ|СМ-20-ЗИФ]] | |

| }} | }} | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| Строка 77: | Строка 76: | |||

| }}{{AnnoWiki | }}{{AnnoWiki | |||

| |pic = 03432005.jpg | |pic = 03432005.jpg | |||

| ? | |content = Тип «Спокойный» (код НАТО — «Kotlin»),— советские [[Navy:Эскадренный_миноносец|эскадренные миноносцы]] проекта 56, строившиеся для [[Navy:Военно-Морской_Флот_СССР|ВМФ СССР]] в 1953—1958 годах. Всего было построено 27 единиц из 100 запланированных. С 1960-го года входили в состав всех четырех флотов- Северного, Балтийского, Тихоокеанского и Черноморского. | + | |content = Тип «Спокойный» (код НАТО — «Kotlin»),— советские [[Navy:Эскадренный_миноносец|эскадренные миноносцы]] проекта 56, строившиеся для [[Navy:Военно-Морской_Флот_СССР|ВМФ СССР]] в 1953—1958 годах. Всего было построено 27 единиц из 100 запланированных. С 1960-го года входили в состав всех четырех флотов- Северного, Балтийского, Тихоокеанского и Черноморского. К началу 1990-х годов из-за устаревшей системы вооружения и невозможности дальнейшей модернизации были расформированы. | |

| }} | }} | |||

| Строка 84: | Строка 83: | |||

| === Предпосылки к появлению === | === Предпосылки к появлению === | |||

| [[Файл:Проект 56.jpg|200px|thumb|left|Предэскизный и технический пр. 56 эсминца]] | [[Файл:Проект 56.jpg|200px|thumb|left|Предэскизный и технический пр. 56 эсминца]] | |||

| ? | Прототипом для создания эсминца проекта 56 стал проект 41 ([[Navy:Неустрашимый_( | + | Прототипом для создания эсминца проекта 56 стал проект 41 ([[Navy:Неустрашимый_(1951)|«Неустрашимый»]]). Ряд недостатков, выявленных в процессе испытаний и эксплуатации Неустрашимого (недостаточная скорость хода, сильное забрызгивание носовых 130 мм АУ и 45 мм автоматов и их неудачные сектора обстрела, плохая управляемость на задних ходах и сильная вибрация кормовой оконечности) хоть и возможно было устранить, но потребовалась бы разработка нового технического проекта корабля, переделка по которому уже построенных эсминцев оказалась бы крайне затруднительным и дорогостоящим мероприятием. | |

| ? | Благодаря полученному опыту при проектировании, постройке и | + | Благодаря полученному опыту при проектировании, постройке и испытаниях пр.41 была обеспечена возможность создания эсминца нового поколения. | |

| В апреле 1951 г. И. В. Сталиным по предложению МСП было принято решение об отказе от серийного строительства эсминцев пр.41 (было запланировано 110 единиц) в пользу их модернизированных версий (впоследствии пр.56) | В апреле 1951 г. И. В. Сталиным по предложению МСП было принято решение об отказе от серийного строительства эсминцев пр.41 (было запланировано 110 единиц) в пользу их модернизированных версий (впоследствии пр.56) | |||

| === История проектирования и строительства === | === История проектирования и строительства === | |||

| ? | [[Файл:Корпус эскадренного миноносца пр. 56.jpg|200px|thumb|left|Корпус эскадренного миноносца пр. 56 на стапеле перед спуском на воду]]Летом | + | [[Файл:Корпус эскадренного миноносца пр. 56.jpg|200px|thumb|left|Корпус эскадренного миноносца пр. 56 на стапеле перед спуском на воду]]Летом 1951 года в ЦКБ-53 под руководством [[Navy:Фишер,_Арвед_Людвигович|А. Л. Фишера]] началась разработка проекта 56. Учитывая большую схожесть проектов 41 и 56, ЦКБ-53 приступило к работе сразу с этапа технического проекта, минуя эскизное проектирование. | |

| ? | Выбор главных размерений нового корабля был подчинен требованию разместить на нем, при сниженном на 680 т полном водоизмещении, вооружение практически того же состава, что и в пр. 41. Изменения заключались лишь в замене спаренных стабилизированных 45-мм автоматов СМ-16 на счетверенные 45-мм нестабилизированные автоматы [[Navy:45- | + | Выбор главных размерений нового корабля был подчинен требованию разместить на нем, при сниженном на 680 т полном водоизмещении, вооружение практически того же состава, что и в пр. 41. Изменения заключались лишь в замене спаренных стабилизированных 45-мм автоматов СМ-16 на счетверенные 45-мм нестабилизированные автоматы [[Navy:45-мм_артиллерийская_установка_СМ-20-ЗИФ|СМ-20-ЗИФ]], а также в отказе от 25-мм автоматов и замене стабилизированного поста наводки СПН-500 на более легкий СВП-42. При этом должна была обеспечиваться обещанная скорость полного хода (39 уз.) за счет форсирования с 66 000 л. с. до 72 000 л. с. ГЭУ, использовавшейся ранее в пр. 41. Кроме того, требовалось обеспечить повышенную мореходность. | |

| ? | Так же были утверждены следующие ТТЭ: полное водоизмещение уменьшалось с 3770 до 3150 | + | Так же были утверждены следующие ТТЭ: полное водоизмещение уменьшалось с 3770 до 3150 тонн, полная скорость хода увеличивалась с 36 до 39 узлов, дальность плавания со скоростью в 14 узлов сокращалась с 5500 до 4000 морских миль, а автономность была уменьшена с двадцати до десяти суток. Позднее выяснилось, что уложиться в заданные ТТЭ (водоизмещение, скорость и дальность плавания) из-за увеличения весовых нагрузок невозможно. Технический проект эскадренных миноносцев пр. 56 был закончен в ноябре 1951 года и утверждён в апреле 1952 года. | |

| ? | Новое постановление Совета Министров СССР № 1648—592 от 4 апреля 1954 года утвердило откорректированный проект 56 с новыми ТТЭ: Полное водоизмещение возросло до 3230 | + | Новое постановление Совета Министров СССР № 1648—592 от 4 апреля 1954 года утвердило откорректированный проект 56 с новыми ТТЭ: Полное водоизмещение возросло до 3230 тонн, скорость полного хода уменьшилась до 38,5 узлов.[[Файл:56 01.jpg|200px|thumb|left|Эсминец «Спокойный»,СССР, 1955 г.]] | |

| Первым кораблем пр. 56, вступившим в строй 26 сентября 1955 г. оказался [[Navy:Светлый_(1955)|«Светлый»]]. | Первым кораблем пр. 56, вступившим в строй 26 сентября 1955 г. оказался [[Navy:Светлый_(1955)|«Светлый»]]. | |||

| ? | Серия эскадренных миноносцев проекта 56 должна была состоять как минимум из 100 кораблей. Однако после смерти И. В. Сталина проект так и не получил утверждения «Плана военного судостроения на | + | Серия эскадренных миноносцев проекта 56 должна была состоять как минимум из 100 кораблей. Однако после смерти И. В. Сталина проект так и не получил утверждения «Плана военного судостроения на 1956—1965 годы», разработанного под руководством [[Navy:Кузнецов,_Николай_Герасимович|Н. Г. Кузнецова]], и был ограничен 46 единицами. Но в декабре 1954 года вышло Постановление Совета министров об отказе от дальнейших заказов на эсминцы проекта 56 (в том числе и с новыми АУ). Фактически по проекту 56 было построено 27 кораблей. Строительство эсминцев данного проекта велось на ССЗ № 190 в Ленинграде (12 единиц), № 445 в Николаеве (8 единиц) и № 199 в Комсомольск-на-Амуре (7 единиц). Последний (27-ой) корабль серии был сдан флоту в 1958 году. | |

| == Конструкция == | == Конструкция == | |||

| === Корпус, надстройки и общее расположение === | === Корпус, надстройки и общее расположение === | |||

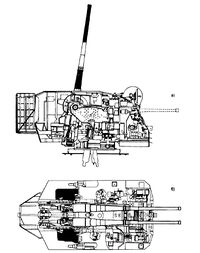

| ? | [[Файл:Поперечные разрезы пр. 56.jpg|200px|thumb|left|Поперечные разрезы пр. 56]][[Файл:Продольный разрез пр.56.jpg|200px|thumb|left|Продольный разрез пр. 56]]В соответствии с проектом корпус корабля был выполнен гладкопалубным со значительной | + | [[Файл:Поперечные разрезы пр. 56.jpg|200px|thumb|left|Поперечные разрезы пр. 56]][[Файл:Продольный разрез пр.56.jpg|200px|thumb|left|Продольный разрез пр. 56]]В соответствии с проектом корпус корабля был выполнен гладкопалубным со значительной седловатостью в носовой части. Он делился водонепроницаемыми переборками на 16 отсеков, связанных между собой переходными тамбурами или водонепроницаемыми дверями (только в главных переборках МКО). Вырезы с водонепроницаемыми дверьми располагались выше так называемой линии аварийных напоров. Таким образом, обеспечивался сквозной проход по кораблю в штормовых условиях без выхода на верхнюю палубу. Между нижней и верхней палубами имелась промежуточная палуба или платформа и еще две, одна из которых была продолжением внутреннего дна в носовой оконечности. Верхняя промежуточная палуба прерывалась только в районе МКО.[[Файл:ГКП.jpg|200px|thumb|right|Носовая надстройка, мостик и фок-мачта эскадренного миноносца «Благородный» Кронштадт. 1988 г.]] | |

| ? | Непотопляемость (как и у пр. 41) обеспечивалась при затоплении трех любых смежных отсеков. Сам корпус набирался по продольной системе. Он был цельносварным за исключением | + | Непотопляемость (как и у пр. 41), обеспечивалась при затоплении трех любых смежных отсеков. Сам корпус набирался по продольной системе. Он был цельносварным за исключением клепаных стрингерного угольника верхней палубы, двух пазов на верхней палубе в средней части корабля, креплений надстроек и скуловых килей. Корпус на всем своем протяжении имел пояс, обеспечивающий плавание во льдах (конструктивно этот пояс представляет из себя лишь утолщение обшивки корпуса в районе крейсерской ватерлинии). Он собирался секционным способом в закрытом эллинге, что обеспечивало требуемый уровень качества работ. | |

| ? | Для | + | Для умирения качки предусматривались две пары скуловых килей и успокоитель с двумя втягивающимися в корпус бортовыми управляемыми рулями. Той же цели служили две так называемые «глубокие» топливные цистерны. Они простирались от борта до борта корабля, а по высоте доходили до верхней промежуточной палубы. Первая из цистерн располагалась перед носовой надстройкой, а вторая между МКО. Остальное топливо хранилось в межбортном пространстве и под нижней платформой. Там же находились цистерны пресной воды и масляные цистерны. | |

| ? | Согласно расчетам эсминец гарантированно сохранял плавучесть и остойчивость при одновременном затоплении любых трёх отсеков или обоих машинно-котельных отделений.Для сохранения остойчивости на заданном уровне развитые надстройки выполнялись с частичным использованием легких алюминиевых сплавов. Объём надстроек составлял 1000 м³. | + | Согласно расчетам эсминец гарантированно сохранял плавучесть и остойчивость при одновременном затоплении любых трёх отсеков или обоих машинно-котельных отделений. Для сохранения остойчивости на заданном уровне развитые надстройки выполнялись с частичным использованием легких алюминиевых сплавов. Объём надстроек составлял 1000 м³. | |

| Главный командный пункт (ГКП) эсминца пр. 56 включал в себя ходовые мостик и рубку, штурманскую рубку, рубку внутриэскадренной связи и шифр-пост. | Главный командный пункт (ГКП) эсминца пр. 56 включал в себя ходовые мостик и рубку, штурманскую рубку, рубку внутриэскадренной связи и шифр-пост. | |||

| Строка 116: | Строка 115: | |||

| === Энергетическая установка === | === Энергетическая установка === | |||

| ? | Для повышения экономичности установки, начиная с ЭМ «Неустрашимый» проекта 41, в его главных котлах, КВ-76, были увеличены начальные параметры пара до давления 64 кгс/см2 и температуры перегрева до 470 °С. С целью увеличения теплонапряжения топочного объема в котлах были применены подача воздуха в топку с давлением 900—1100 мм | + | Для повышения экономичности установки, начиная с ЭМ «Неустрашимый» проекта 41, в его главных котлах, КВ-76, были увеличены начальные параметры пара до давления 64 кгс/см2 и температуры перегрева до 470 °С. С целью увеличения теплонапряжения топочного объема в котлах были применены подача воздуха в топку с давлением 900—1100 мм вод. ст. и двухфронтовое отопление. | |

| Для этих кораблей также разработан высокооборотный двухкорпусной агрегат, ТВ-8, большой мощности, с гибкими связями подвижных концов турбин с фундаментом. Для этих установок был создан и принципиально новый автоматизированный насосный турбоагрегат, включающий три насоса: питательный, конденсатный и бустерный с единым высокооборотным турборедукторным приводом. Впервые были использованы подшипники на водяной смазке. В результате комплекса этих работ была разработана новая методология компоновки энергетического оборудования, позволяющая разместить в одном энергетическом отсеке паровые котлы и турбозубчатый агрегат с обслуживающим их оборудованием, что упростило конденсатно-питательную систему, повысило экономичность и улучшило массогабаритные характеристики установки. | Для этих кораблей также разработан высокооборотный двухкорпусной агрегат, ТВ-8, большой мощности, с гибкими связями подвижных концов турбин с фундаментом. Для этих установок был создан и принципиально новый автоматизированный насосный турбоагрегат, включающий три насоса: питательный, конденсатный и бустерный с единым высокооборотным турборедукторным приводом. Впервые были использованы подшипники на водяной смазке. В результате комплекса этих работ была разработана новая методология компоновки энергетического оборудования, позволяющая разместить в одном энергетическом отсеке паровые котлы и турбозубчатый агрегат с обслуживающим их оборудованием, что упростило конденсатно-питательную систему, повысило экономичность и улучшило массогабаритные характеристики установки. | |||

| ? | ГТЗА ТВ-8 полной проектной мощностью 33 000 л.с. состоял из двух турбин (ТВД- | + | ГТЗА ТВ-8 полной проектной мощностью 33 000 л. с. состоял из двух турбин (ТВД - турбина низкого давления и ТНД - турбина низкого давления), конденсатора и зубчатой передачи с главным упорным подшипником, валоповоротным и тормозным устройствами. ТВД являлся турбиной активного типа, а ТНД - двухпроточной турбиной реактивного типа. Между протоками переднего хода ТНД располагалась двухпроточная турбина заднего хода. Зубчатая передача- двухступенчатая, с раздвоением мощности. Циркуляционная система главного конденсатора в режимах от технико-экономического (14 уз.) до так называемого 2-го крейсерского (29 уз.) хода- самопроточная. Для обеспечения заданной скорости хода для эсминца пр. 56, используемый на нем ГТЗА ТВ-8 форсировали (за счет повышения производительности сопловых аппаратов турбин и паропроизводительности главных котлов) и благодаря этому обеспечили ему мощность 36 000 л. с. | |

| ? | Паропроизводящая установка ГЭУ включала в себя четыре главных паровых котла КВ-76, которые относились к типу вертикальных водотрубных котлов с естественной циркуляцией. Они имели вертикальный двухколлекторный пароперегреватель и водяной ребристый экономайзер. Для осуществления форсированного дутья непосредственно в топку в кожухах МКО устанавливались по два | + | Паропроизводящая установка ГЭУ включала в себя четыре главных паровых котла КВ-76, которые относились к типу вертикальных водотрубных котлов с естественной циркуляцией. Они имели вертикальный двухколлекторный пароперегреватель и водяной ребристый экономайзер. Для осуществления форсированного дутья непосредственно в топку в кожухах МКО устанавливались по два наддувочных агрегата ТВК-9. Сами МКО, для повышения живучести, были разделены двумя промежуточными отсеками и одной из «глубоких» топливных цистерн. В кормовом промежуточном отсеке располагались погреба 45-мм выстрелов, а в носовом- вспомогательные паровой котел и механизмы. ГЭУ эсминца пр. 56 была приспособлена к пуску без предварительного прогрева, экстренное развитие полного хода из холодного состояния можно было осуществить всего за 15 мин. Возможность работы на высоких и низких параметрах пара («двухрежимность») по расчетам, обеспечивала низкий расход топлива на экономических ходах, то есть повышала экономичность всей установки в целом.[[Файл:Параметры ГЭУ.jpg|200px|thumb|left|Параметры ГЭУ эсминцев пр. 41 и пр. 56]]Однако в процессе испытаний [[Navy:Спокойный_(1956)|«Спокойного»]] выяснилось, что она, в режимах полного и оперативно-экономического ходов, оставляет желать лучшего. Среди других недостатков были отмечены перерасход пара, недолговечность кирпичной кладки котлов и ряд других конструктивных недостатков. Значительная часть этих замечаний удалось устранить до передачи флоту «Спокойного», а на серийных кораблях избежать их во время постройки. Надо отметить, что в процессе испытаний мощность ГЭУ достигала 73 000 л. с., то есть она превысила заданную мощность на 1000 л. с.. | |

| Строка 128: | Строка 127: | |||

| === Мореходность и ходовые качества === | === Мореходность и ходовые качества === | |||

| ? | В сентябре 1954 г. были проведены первые скоростные испытания эсминца «Спокойный» с исходной компоновкой движительно-рулевого комплекса и выяснилось, что он не может развить скорость хода выше 34,8 уз, то есть не обеспечивалось даже минимальное значение спецификации технического проекта. Специалисты ЦКБ-53, проектировавшие корабль, считали, что причиной недобора являлась неудачная компоновка рулей, обладавших повышенной сопротивляемостью и отрицательно влиявших на КПД гребных винтов. В результате «прогона» ряда моделей в кавитационной трубе, выяснилось, что | + | В сентябре 1954 г. были проведены первые скоростные испытания эсминца «Спокойный» с исходной компоновкой движительно-рулевого комплекса и выяснилось, что он не может развить скорость хода выше 34,8 уз., то есть не обеспечивалось даже минимальное значение спецификации технического проекта. Специалисты ЦКБ-53, проектировавшие корабль, считали, что причиной недобора являлась неудачная компоновка рулей, обладавших повышенной сопротивляемостью и отрицательно влиявших на КПД гребных винтов. В результате «прогона» ряда моделей в кавитационной трубе, выяснилось, что | |

| кронштейны гребных валов испытывали кавитацию на скоростях, близких к полной. Кроме того, они вместе с другими выступающими частями, действительно оказывали влияние на характеристики гребных винтов. Так как значительное увеличение диаметра винтов не являлось кардинальным решением проблемы (из-за возможного усиления вибрации кормовой оконечности корабля), то специалисты института предложили увеличить количество их лопастей с трех до четырех. | кронштейны гребных валов испытывали кавитацию на скоростях, близких к полной. Кроме того, они вместе с другими выступающими частями, действительно оказывали влияние на характеристики гребных винтов. Так как значительное увеличение диаметра винтов не являлось кардинальным решением проблемы (из-за возможного усиления вибрации кормовой оконечности корабля), то специалисты института предложили увеличить количество их лопастей с трех до четырех. | |||

| ? | В декабре 1954 г. были проведены практические мероприятия на трех кораблях [[Navy:Спокойный_(1956)|«Спокойный»]], [[Navy:Светлый_(1955)|«Светлый»]] и [[Navy:Блестящий_(1955)|«Блестящий»]] с различной компоновкой гребных винтов (3-х и 4-х лопастных), а так же с одним и двумя рулями. Как показали пробеги, увеличение скорости хода за счет перехода к одному рулю составило 1,0-1,2 уз, а внедрение новой конструкции гребных винтов приводило к росту скорости на 1,9 −2,0 уз. Таким образом, впервые в отечественной практике, удалось выяснить, что на взаимодействие гребного винта и корпуса сильнейшее влияние оказывает кавитация. Проще говоря, эффективность гребных винтов практически не зависит от конструкции рулей. «Блестящий», последовательно используя вышеперечисленные винты, на мерной линии достиг скорости хода соответственно 37,5, 38,4 и 38,6 уз. Отсюда следовало, что переход к новой конструкции рулей и обтекателям гребных валов в случае применения исходной конструкции гребных винтов давал увеличение скорости примерно на 2,5 уз, а при установке винтов с большим кавитационным запасом на 1,5 уз, то есть обтекатели линий валов не создавали кавитации во всем диапазоне скоростей хода. Вся эта широкая программа модельных и натурных испытаний позволила ЦКБ-53 и ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова выявить причины недобора скорости хода на эсминцах пр. 41 и пр. 56, а затем, для его устранения разработать наиболее оптимальную, с точки зрения скорости хода и управляемости, схему движительно-рулевого комплекса. | + | В декабре 1954 г. были проведены практические мероприятия на трех кораблях [[Navy:Спокойный_(1956)|«Спокойный»]], [[Navy:Светлый_(1955)|«Светлый»]] и [[Navy:Блестящий_(1955)|«Блестящий»]] с различной компоновкой гребных винтов (3-х и 4-х лопастных), а так же с одним и двумя рулями. Как показали пробеги, увеличение скорости хода за счет перехода к одному рулю составило 1,0-1,2 уз., а внедрение новой конструкции гребных винтов приводило к росту скорости на 1,9 −2,0 уз.. Таким образом, впервые в отечественной практике, удалось выяснить, что на взаимодействие гребного винта и корпуса сильнейшее влияние оказывает кавитация. Проще говоря, эффективность гребных винтов практически не зависит от конструкции рулей. «Блестящий», последовательно используя вышеперечисленные винты, на мерной линии достиг скорости хода соответственно 37,5, 38,4 и 38,6 уз.. Отсюда следовало, что переход к новой конструкции рулей и обтекателям гребных валов в случае применения исходной конструкции гребных винтов давал увеличение скорости примерно на 2,5 уз., а при установке винтов с большим кавитационным запасом на 1,5 уз., то есть обтекатели линий валов не создавали кавитации во всем диапазоне скоростей хода. Вся эта широкая программа модельных и натурных испытаний позволила ЦКБ-53 и ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова выявить причины недобора скорости хода на эсминцах пр. 41 и пр. 56, а затем, для его устранения разработать наиболее оптимальную, с точки зрения скорости хода и управляемости, схему движительно-рулевого комплекса.[[Файл:ЭМ пр. 56 Возбужденный.jpg|200px|thumb|right|ЭМ пр. 56 «Возбужденный»]] | |

| Для обеспечения требуемых параметров остойчивости на больших ходах в штормовых условиях, корабль пр. 56, впервые в отечественной практике получил успокоитель качки с управляемыми рулями. Особенностью работы успокоителя качки на эсминце пр. 56 являлось то, что он должен был обеспечить стабилизацию качки при больших скоростях хода, когда возможна кавитация его управляемых рулей. | Для обеспечения требуемых параметров остойчивости на больших ходах в штормовых условиях, корабль пр. 56, впервые в отечественной практике получил успокоитель качки с управляемыми рулями. Особенностью работы успокоителя качки на эсминце пр. 56 являлось то, что он должен был обеспечить стабилизацию качки при больших скоростях хода, когда возможна кавитация его управляемых рулей. | |||

| ? | С 3-го по 16-е декабря 1955 г. на Балтике были проведены мореходные испытания эффективности конструкции при использовании по прямому назначению. Волнение моря достигало 4 и 5 баллов, а сила ветра 7 и 8 баллов. При 4-х бальном волнении и выключенных успокоителях качки, начиная со скорости 18 уз, снижалась скорострельность и забрызгивались прицелы носовой 130-мм АУ [[СМ-2-1]], а также носового и бортовых 45-мм автоматов [[Navy:45- | + | С 3-го по 16-е декабря 1955 г. на Балтике были проведены мореходные испытания эффективности конструкции при использовании по прямому назначению. Волнение моря достигало 4 и 5 баллов, а сила ветра 7 и 8 баллов. При 4-х бальном волнении и выключенных успокоителях качки, начиная со скорости 18 уз., снижалась скорострельность и забрызгивались прицелы носовой 130-мм АУ [[СМ-2-1]], а также носового и бортовых 45-мм автоматов [[Navy:45-мм_артиллерийская_установка_СМ-20-ЗИФ|СМ-20-ЗИФ]]. При кренах на циркуляции и качке свыше 20° терялось сопровождение целей АУ главного калибра, визирными постами и АП РЛС. На скорости свыше 24 уз. приготовление и постановка мин становились невозможными. Нельзя было применять и противолодочное оружие, а использование торпедного- напротив, ограничений не имело. Приготовление и постановка мин были возможны на скоростях до 14 узлов. Так же, как и в первом случае, оказалось невозможным использование противолодочного оружия. Торпедное оружие могло использоваться без ограничений, однако РЛС «Заря» на качке периодически теряла цель. При скоростях свыше 24 уз., над кораблем создавался сплошной поток брызг, делавший невозможным использование всего вооружения. С увеличением скорости резко падала эффективность действия успокоителя: на полном ходу степень умирения качки составляла 1,5-1,6, тогда как на 18 уз. — 3,1. При боковом ветре (8 баллов) корабль также получал статический крен 4°, а при выключенных успокоителях он возрастал до 10°. На 5-ти бальной волне эсминец не мог развивать скорость задним ходом более 5 уз.. В целом приемная комиссия положительно оценила мореходные качества корабля и работу успокоителя. В приемном акте в частности, говорилось о том, что во время последних испытаний (море 5, ветер 8 баллов) корабль пр. 56 развил скорость полного хода, а обеспечивавший его эсминец [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Смелый»_проекта_30-бис|пр. 30-бис]] не смог превысить и 14 узлов. | |

| В октябре 1956 г. «Спокойный» провел дополнительные мореходные испытания в Баренцевом море. Его бортовая качка оказалась меньше, а килевая-напротив больше (из-за более длинной волны). Как оказалось, мореходные качества эсминца проявляли себя лучше на Севере, чем на Балтике. В целом приемная комиссия положительно оценила мореходные качества корабля и работу успокоителя, по сравнению с эсминцами предыдущих поколений. | В октябре 1956 г. «Спокойный» провел дополнительные мореходные испытания в Баренцевом море. Его бортовая качка оказалась меньше, а килевая-напротив больше (из-за более длинной волны). Как оказалось, мореходные качества эсминца проявляли себя лучше на Севере, чем на Балтике. В целом приемная комиссия положительно оценила мореходные качества корабля и работу успокоителя, по сравнению с эсминцами предыдущих поколений. | |||

| Строка 142: | Строка 141: | |||

| ==== Радиосвязь и аппаратура специального назначения ==== | ==== Радиосвязь и аппаратура специального назначения ==== | |||

| ? | Средства связи эсминцев были представлены тремя радиопередатчиками, пятью радиоприёмниками, двумя приёмопередатчиками, аппаратурой буквопечатающей и автосигнальной связи(ПУС ГК «Сфера-56», ПУС ЗК «Фут-Б», ПУТС «Сталинград Т-56», ПУСБ «Шар-У», РЛС обнаружения ВЦ «Фут-Н», БИП «Звено-56», РЛС СУО ГК «Якорь-М» или «Якорь-М2», РЛС ПУТС «Заря», навигационная РЛС «Нептун», ГАС «Пегас-2», гирокомпас «Курс-4», лаг ЛГ-40, эхолот НЭЛ-4СУ, а также радио-пеленгатор АРП-50.) | + | Средства связи эсминцев были представлены тремя радиопередатчиками, пятью радиоприёмниками, двумя приёмопередатчиками, аппаратурой буквопечатающей и автосигнальной связи (ПУС ГК «Сфера-56», ПУС ЗК «Фут-Б», ПУТС «Сталинград Т-56», ПУСБ «Шар-У», РЛС обнаружения ВЦ «Фут-Н», БИП «Звено-56», РЛС СУО ГК «Якорь-М» или «Якорь-М2», РЛС ПУТС «Заря», навигационная РЛС «Нептун», ГАС «Пегас-2», гирокомпас «Курс-4», лаг ЛГ-40, эхолот НЭЛ-4СУ, а также радио-пеленгатор АРП-50.) | |

| ==== Катера, шлюпки, спасательные средства ==== | ==== Катера, шлюпки, спасательные средства ==== | |||

| ? | Шлюпочное устройство эсминца пр. 56 практически повторяло шлюпочное устройство Неустрашимого. Оно состояло из одного разъездного (командирского) катера пр. 378, расположенного на верхней палубе по правому борту от носовой надстройки, большого моторного | + | Шлюпочное устройство эсминца пр. 56 практически повторяло шлюпочное устройство Неустрашимого. Оно состояло из одного разъездного (командирского) катера пр. 378, расположенного на верхней палубе по правому борту от носовой надстройки, большого моторного баркаса, установленного на противоположном борту, и шестивесельного яла ЯЛ6, который располагался на средней надстройке по левому борту за 45-мм автоматом. Катер и баркас обслуживались двумя грузовыми стрелами, имевшими одну электрическую лебедку. | |

| В качестве спасательных средств на корабле использовались восемь жестких 24-местных спасательных плотов. Они размещались побортно на кожухах дымовых труб и на носовой надстройке рядом с 45-мм автоматом. К концу 70-х годов на всех кораблях их постепенно заменили надувными спасательными плотиками. Практически одновременно на всех эсминцах катера пр. 378 заменили разъездными катерами пр. 1390. | В качестве спасательных средств на корабле использовались восемь жестких 24-местных спасательных плотов. Они размещались побортно на кожухах дымовых труб и на носовой надстройке рядом с 45-мм автоматом. К концу 70-х годов на всех кораблях их постепенно заменили надувными спасательными плотиками. Практически одновременно на всех эсминцах катера пр. 378 заменили разъездными катерами пр. 1390. | |||

| ==== Буксирное, якорное и швартовное устройства ==== | ==== Буксирное, якорное и швартовное устройства ==== | |||

| ? | Буксирное устройство имело носовой и кормовой буксирные клюзы, а также вьюшку со стальным буксирным тросом, установленную по левому борту кормовой надстройки. Два становых якоря по походному крепились цепными стопорами в сдвинутых к форштевню и утопленных в корпус клюзах (такая конструкция снижала брызгообразование на больших ходах). Для уменьшения весов на пр. 56 использовали литые (вместо сварных) якорные цепи уменьшенного калибра (37 мм вместо 43 мм). На юте корабля был установлен электрический швартовный шпиль ШЭРВ-Д-1, а на баке- якорный шпиль с электроприводом ШЭГ 1/1,имевший две головки для спуска и подъема обоих становых якорей. | + | Буксирное устройство имело носовой и кормовой буксирные клюзы, а также вьюшку со стальным буксирным тросом, установленную по левому борту кормовой надстройки. Два становых якоря по-походному крепились цепными стопорами в сдвинутых к форштевню и утопленных в корпус клюзах (такая конструкция снижала брызгообразование на больших ходах). Для уменьшения весов на пр. 56 использовали литые (вместо сварных) якорные цепи уменьшенного калибра (37 мм вместо 43 мм). На юте корабля был установлен электрический швартовный шпиль ШЭРВ-Д-1, а на баке- якорный шпиль с электроприводом ШЭГ 1/1, имевший две головки для спуска и подъема обоих становых якорей. | |

| === Экипаж и обитаемость === | === Экипаж и обитаемость === | |||

| Как и «Неустрашимый», эсминец пр. 56 создавался как корабль, приспособленный для длительного использования в отрыве от системы берегового базирования. Однако, если на Неустрашимом большие размеры и объем корпуса позволили обеспечить комфортные условия проживания и службы экипажа, то на пр. 56 дело обстояло несколько иначе. На нем, как и на прототипе, экипаж размещался в двух жилых комплексах (носовом и кормовом, разделенных МКО и отсеками вспомогательных механизмов). Каждый из комплексов имел автономное санитарное оборудование. | Как и «Неустрашимый», эсминец пр. 56 создавался как корабль, приспособленный для длительного использования в отрыве от системы берегового базирования. Однако, если на Неустрашимом большие размеры и объем корпуса позволили обеспечить комфортные условия проживания и службы экипажа, то на пр. 56 дело обстояло несколько иначе. На нем, как и на прототипе, экипаж размещался в двух жилых комплексах (носовом и кормовом, разделенных МКО и отсеками вспомогательных механизмов). Каждый из комплексов имел автономное санитарное оборудование. | |||

| ? | Для обогрева помещений использовалось калориферное отопление (вместо паровых грелок), что значительно улучшало регулировку температурного режима жилых отсеков в условиях крайнего Севера. | + | Для обогрева помещений использовалось калориферное отопление (вместо паровых грелок), что значительно улучшало регулировку температурного режима жилых отсеков в условиях крайнего Севера.[[Файл:ЭМ Бравый на память о походе 1962г.jpg|200px|thumb|left|ЭМ «Бравый» на память о походе, 1962 г.]] | |

| + | ||||

| На пр. 56 всего имелось: 13 кают для офицеров (в том числе одна из них для командира соединения, и еще одна для двух офицеров его штаба); три каюты для главстаршин и восемь кубриков. Как правило, офицеры размещались в двухместных каютах. Исключение составляли, командир корабля, его старший помощник, помощник и заместитель по политической части. При этом даже их каюты имели двухъярусные койки (за исключением каюты командира). | На пр. 56 всего имелось: 13 кают для офицеров (в том числе одна из них для командира соединения, и еще одна для двух офицеров его штаба); три каюты для главстаршин и восемь кубриков. Как правило, офицеры размещались в двухместных каютах. Исключение составляли, командир корабля, его старший помощник, помощник и заместитель по политической части. При этом даже их каюты имели двухъярусные койки (за исключением каюты командира). | |||

| Главстаршины размещались в 4-х, 6-и и 8-ми местной каютах. Эти каюты (как и офицерские) оборудовались стационарными двухъярусными койками. Блок офицерских кают и кают главстаршин имели каждый свою кают-компанию. Кубрики личного состава, если считать с самого носового, были рассчитаны соответственно на 18, 9, 24, 30, 30, 47, 48, 39 и 33 человека. Шесть кубриков находились на верхней промежуточной палубе, а остальные — на второй промежуточной палубе. Если на Неустрашимом удельная площадь жилых помещений на одного члена команды составляла 1,6 м2/чел., то на пр. 56 она не превышала 1,3 м2/чел. Кубрики оборудовали трехъярусными койками, так же имелось 10 подвесных коек. | Главстаршины размещались в 4-х, 6-и и 8-ми местной каютах. Эти каюты (как и офицерские) оборудовались стационарными двухъярусными койками. Блок офицерских кают и кают главстаршин имели каждый свою кают-компанию. Кубрики личного состава, если считать с самого носового, были рассчитаны соответственно на 18, 9, 24, 30, 30, 47, 48, 39 и 33 человека. Шесть кубриков находились на верхней промежуточной палубе, а остальные — на второй промежуточной палубе. Если на Неустрашимом удельная площадь жилых помещений на одного члена команды составляла 1,6 м2/чел., то на пр. 56 она не превышала 1,3 м2/чел. Кубрики оборудовали трехъярусными койками, так же имелось 10 подвесных коек. | |||

| ? | Душевые команды располагались по средней надстройкой, были крайне малы и могли вместить в себя не более 11 человек. Все душевые и умывальники имели автономные электрические обогреватели воды.Так же были сокращены запасы мытьевой воды с | + | Душевые команды располагались по средней надстройкой, были крайне малы и могли вместить в себя не более 11 человек. Все душевые и умывальники имели автономные электрические обогреватели воды. Так же были сокращены запасы мытьевой воды с 30 тонн (пр. 41) до 21 тонны проекта 56. Рядом с душевыми команды располагалась прачечная. По боевому расписанию душ команды с раздевалкой и прачечной служили постом противохимической обработки. Давая общую оценку обитаемости пр. 56 можно констатировать, она оказалась заметно хуже обитаемости корабля-прототипа. Это сказалось не только на условиях службы личного состава, но значительно затруднило модернизацию кораблей. | |

| == Вооружение == | == Вооружение == | |||

| Строка 171: | Строка 171: | |||

| В состав выстрела входило три заряда: боевой, уменьшенный боевой и специальный для стрельбы осветительными снарядами. Установка могла дать 54 залпа с полной скорострельностью, после чего требовалось 4-5-минутное охлаждение. Оно осуществлялось путем прокачки канала ствола забортной водой из пожарной магистрали. Максимальная дальность стрельбы составляла около 28 км, а досягаемость по высоте- 21 км. Масса установки составляла 57 тонн. Обслуживали установку 21 человек. | В состав выстрела входило три заряда: боевой, уменьшенный боевой и специальный для стрельбы осветительными снарядами. Установка могла дать 54 залпа с полной скорострельностью, после чего требовалось 4-5-минутное охлаждение. Оно осуществлялось путем прокачки канала ствола забортной водой из пожарной магистрали. Максимальная дальность стрельбы составляла около 28 км, а досягаемость по высоте- 21 км. Масса установки составляла 57 тонн. Обслуживали установку 21 человек. | |||

| ? | Благодаря системе ПУС «Сфера-56» эсминец получил универсальный главный калибр, так как система управления вырабатывала данные для стрельбы как по морской, так и по воздушной, а также и по не видимой с корабля береговой цели. Ядром ПУС являлся центральный автомат стрельбы прибор 1-УМ скоростью до 60 узлов на дальности до 175 кабельтовых. По воздушной цели летящей со скоростью до 300 м/с на высоте до 15 км ЦАС мог начать работу с 32 000 м, а с 24 000 обеспечивал стрельбу в точку упреждения. Наведение СМ-2-1 могло осуществляться дистанционно с помощью силовой электрической синхронно-следящей передачи (СЭССП), имевшей обозначение Д-2, или полуавтоматически, или в ручную. Максимальная скорость наведения артиллерийской установки от приводов составляла 18 %, а вручную- 3 %. | + | Благодаря системе ПУС «Сфера-56» эсминец получил универсальный главный калибр, так как система управления вырабатывала данные для стрельбы как по морской, так и по воздушной, а также и по не видимой с корабля береговой цели. Ядром ПУС являлся центральный автомат стрельбы прибор 1-УМ скоростью до 60 узлов на дальности до 175 кабельтовых. По воздушной цели, летящей со скоростью до 300 м/с на высоте до 15 км, ЦАС мог начать работу с 32 000 м, а с 24 000 обеспечивал стрельбу в точку упреждения. Наведение СМ-2-1 могло осуществляться дистанционно с помощью силовой электрической синхронно-следящей передачи (СЭССП), имевшей обозначение Д-2, или полуавтоматически, или в ручную. Максимальная скорость наведения артиллерийской установки от приводов составляла 18 %, а вручную- 3 %. | |

| + | === Зенитное вооружение === | |||

| + | [[Файл:Корабельная артиллерийская установка СМ-20-ЗИФ.jpg|200px|thumb|left|АУ СМ-20-ЗИФ]] | |||

| + | В качестве зенитного калибра эсминцы пр. 56 имели четыре счетверенные 45-мм установки [[Navy:45-мм_артиллерийская_установка_СМ-20-ЗИФ|СМ-20-ЗИФ]] с длиной ствола в 76 калибров. Эти установки имели техническую скорострельность 160 выстрелов на ствол, при 16 снарядах в каждом из четырех приемников. При этом загрузка боезапаса могла производиться и в процессе стрельбы. Однако после выполнения очереди в 65 выстрелов на ствол требовалась минута на охлаждение путем прокачки через стволы забортной воды. | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Дальность баллистическая составляла 11 100 м, а досягаемость по высоте- 6700 м. В боезапас входили осколочно-трассирующие и фугасные унитарные выстрелы. Масса одной установки составляла 15,6 т. Обслуживали ее семь человек, не считая подносчиков снарядов. | ||

| ? | + | |||

| Для стрельбы на самоуправлении СМ-20-ЗИФ имела коллиматорный прицел, обеспечивавший стрельбу с дистанции 4000 м. В отличие от предыдущих проектов отечественных эсминцев, здесь зенитные автоматы были объединены с приборами управления стрельбой «Фут-Б» в единый зенитный артиллерийский комплекс. Всего на корабле имелось две системы управления стрельбой, к каждой из которых могло подключаться до трех СМ-20-ЗИФ. | Для стрельбы на самоуправлении СМ-20-ЗИФ имела коллиматорный прицел, обеспечивавший стрельбу с дистанции 4000 м. В отличие от предыдущих проектов отечественных эсминцев, здесь зенитные автоматы были объединены с приборами управления стрельбой «Фут-Б» в единый зенитный артиллерийский комплекс. Всего на корабле имелось две системы управления стрельбой, к каждой из которых могло подключаться до трех СМ-20-ЗИФ. | |||

| === Торпедное, противолодочное и минное вооружение === | === Торпедное, противолодочное и минное вооружение === | |||

| ? | Торпедное вооружение эсминцев пр. 56 включало два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата ПТА-53-56 в обеспечении приборов управления торпедной стрельбой (ПУТС) «Сталинград-Т-56». Ядром системы управления являлся торпедный автомат стрельбы, вырабатывавший элементы движения надводной цели и решавший торпедный треугольник. Основным источником целеуказания являлась специальная РЛС управления торпедной стрельбой «Заря». | + | Торпедное вооружение эсминцев пр. 56 включало два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата ПТА-53-56 в обеспечении приборов управления торпедной стрельбой (ПУТС) «Сталинград-Т-56». Ядром системы управления являлся торпедный автомат стрельбы, вырабатывавший элементы движения надводной цели и решавший торпедный треугольник. Основным источником целеуказания являлась специальная РЛС управления торпедной стрельбой «Заря».[[Файл:PTA-53.JPG|200px|thumb|right|ПTA-53]] | |

| + | ||||

| Торпедные аппараты, как и артиллерийские установки, могли наводиться дистанционно с помощью силовой электрической синхронно-следящей передачи, полуавтоматически или вручную с местного поста, расположенного прямо на торпедном аппарате. Также автоматически или вручную могли вводиться в торпеды глубина хода и угол установки гироскопического прибора Обри. Основной торпедой являлась прямоидущая поршневая типа 53-56. Она имела скорость хода 50 или 40 узлов и дальность хода соответственно 8 и 13 км. Масса взрывчатого вещества составляла 400 кг. | Торпедные аппараты, как и артиллерийские установки, могли наводиться дистанционно с помощью силовой электрической синхронно-следящей передачи, полуавтоматически или вручную с местного поста, расположенного прямо на торпедном аппарате. Также автоматически или вручную могли вводиться в торпеды глубина хода и угол установки гироскопического прибора Обри. Основной торпедой являлась прямоидущая поршневая типа 53-56. Она имела скорость хода 50 или 40 узлов и дальность хода соответственно 8 и 13 км. Масса взрывчатого вещества составляла 400 кг. | |||

| Строка 199: | Строка 202: | |||

| ! '''№''' <br /> '''п/п''' !! '''Завод-строитель'''<br /> '''и название корабля''' !! '''Заводской номер''' !! '''Год сдачи'''<br /> '''флоту''' !! '''Индекс проекта'''<br /> '''модернизации или'''<br /> '''переоборудования''' | ! '''№''' <br /> '''п/п''' !! '''Завод-строитель'''<br /> '''и название корабля''' !! '''Заводской номер''' !! '''Год сдачи'''<br /> '''флоту''' !! '''Индекс проекта'''<br /> '''модернизации или'''<br /> '''переоборудования''' | |||

| |- | |- | |||

| ? | | || '''ССЗ №190 (Ленинградский ССЗ<br /> им. А | + | | || '''ССЗ №190 (Ленинградский ССЗ<br /> им. А. А. Жданова)''' || || || | |

| |- | |- | |||

| | 1 || «Спокойный» || 701 || 1956 || - | | 1 || «Спокойный» || 701 || 1956 || - | |||

| Строка 211: | Строка 214: | |||

| | 5 || «Сведущий» || 705 || 1956 || 56А | | 5 || «Сведущий» || 705 || 1956 || 56А | |||

| |- | |- | |||

| ? | | 6 || | + | | 6 || «Смышлёный» (переименован в «Московский комсомолец») || 706 || 1956 || 56ПЛО | |

| |- | |- | |||

| | 7 || «Скрытный» || 707 || 1956 || 56ПЛО, затем 56А | | 7 || «Скрытный» || 707 || 1956 || 56ПЛО, затем 56А | |||

| Строка 253: | Строка 256: | |||

| | 4 || «Возмущенный» || 84 || 1956 || 56ПЛО | | 4 || «Возмущенный» || 84 || 1956 || 56ПЛО | |||

| |- | |- | |||

| ? | | 5 || | + | | 5 || «Возбуждённый» || 85 || 1957 || 56А | |

| |- | |- | |||

| | 6 || «Влиятельный» || 86 || 1957 || - | | 6 || «Влиятельный» || 86 || 1957 || - | |||

| Строка 259: | Строка 262: | |||

| | 7 || «Выдержанный» || 87 || 1957 || - | | 7 || «Выдержанный» || 87 || 1957 || - | |||

| |} | |} | |||

| + | ||||

| + | == Модернизации и переоборудование == | |||

| + | === Проект 56-ПЛО === | |||

| + | [[Файл:РБУ-2500.jpg|200px|thumb|left|РБУ-2500]] [[Файл:Основные ТТЭ модификаций эсминцев пр.56.jpg|200px|thumb|right|Основные ТТЭ модификаций эсминцев пр. 56]] | |||

| + | В 1958 году начинается модернизация эсминцев типа «Спокойный» по пр. 56-ПЛО в целях повышения боевых возможностей по противолодочной обороне. | |||

| + | Всего переоборудованию подверглось 12 единиц. В ходе модернизации обычные бомбометы заменили на реактивные РБУ-2500, а на «Смышленый» («Московский комсомолец») установили еще две РБУ-6000. Демонтировали один кормовой торпедный аппарат ПТА-53-56, зато оставшийся доработали как МПТА-53-56, и который мог использовать противолодочные торпеды. Для обеспечения нового противолодочного оружия эсминцы оснастили приборами управления стрельбой противолодочными торпедами «Звук-56» и реактивными бомбами- «Смерч-56». В кормовой части был установлен противолодочный реактивный комплекс «Бурун». | |||

| + | ||||

| + | === Проект 56-К === | |||

| + | В августе 1959 года было принято решение об оснащении одного из кораблей серии, «Бравого», по проекту 56-К зенитным ракетным комплексом [[Navy:ЗРК_М-1_Волна|М-1 «Волна»]], универсальной РЛС «Ангара», антенным постом СУ «Ятаган». В ходе проведения работ было демонтировано все прежнее вооружение, размещенное в корму от носового торпедного аппарата. Противолодочное вооружение проекта 56-К сохранялось по проекту 56-ПЛО, а радиотехническое вооружение корабля было значительно усилено. | |||

| + | ||||

| + | ||||

| + | ||||

| + | ||||

| + | === Проект 56-А === | |||

| + | Успешное завершение испытаний ЗРК «Волна» привело к решению вооружить им остальные эсминцы пр. 56, не прошедшие модернизацию по пр. 56-ПЛО. В отличие от пр. 56-К, корабли, переоборудованные в соответствии с ним, вооружались, помимо ЗРК «Волна», четырьмя 30-мм автоматами АК-230 в обеспечении двух СУАО «Рысь», двумя РБУ-6000, новой модификацией РЛС «Ангара-А» и аппаратурой обнаружения теплового следа подводной лодки Ми-110К. | |||

| + | ||||

| + | === Проект 56-Э, 56-ЭМ, 56-У === | |||

| + | Четырём эсминцам пр. 56 было суждено стать первыми в мире кораблями, вооруженными противокорабельными ракетами (КСЩ, корабельный снаряд «Щука») - их ещё на стапелях перестроили по [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Бедовый»_проекта_56ЭМ|проекту 56М]] и впоследствии переклассифицировали в [[Navy:Большой_ракетный_корабль|большие ракетные корабли]]. | |||

| == См. также == | == См. также == | |||

| Строка 265: | Строка 286: | |||

| *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Bainbridge|Эскадренные миноносцы типа Bainbridge]] | *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Bainbridge|Эскадренные миноносцы типа Bainbridge]] | |||

| *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Смелый»_проекта_30-бис|Эскадренные миноносцы типа «Смелый» проекта 30-бис]] | *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Смелый»_проекта_30-бис|Эскадренные миноносцы типа «Смелый» проекта 30-бис]] | |||

| + | *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Бедовый»_проекта_56ЭМ|Эскадренные миноносцы типа «Бедовый» проекта 56ЭМ/56М]] | |||

| + | *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гневный»_проекта_57бис|Эскадренные миноносцы типа «Гневный» проекта 57бис]] | |||

| *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Современный»_проекта_956|Эскадренные миноносцы типа «Современный» проекта 956]] | *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Современный»_проекта_956|Эскадренные миноносцы типа «Современный» проекта 956]] | |||

| == Литература и источники информации == | == Литература и источники информации == | |||

| === Литература === | === Литература === | |||

| ? | *''Апальков, Ю. В.'' Эскадренные миноносцы проекта 56. — М. : | + | *''Апальков, Ю. В.'' Эскадренные миноносцы проекта 56. — М. : «Галея Принт», 2006. — 84 с. — ISBN 5-8172-0108-9. | |

| ? | *''Павлов, А. С.'' Эскадренные миноносцы проекта 56. — Якутск., | + | *''Павлов, А. С.'' Эскадренные миноносцы проекта 56. — Якутск., «Сахаполиграфиздат», 1999. — 48 с. | |

| + | *''Платонов, А. В.'' Советские миноносцы. Часть II. — СПб. : «Галея Принт», 2003. — 102 с. — ISBN 5-8172-0078-3 | |||

| + | ||||

| === Ссылки === | === Ссылки === | |||

| *[https://forums.airbase.ru/2004/12/t60019,8--eskadrennye-minonostsy-proekta-56-i-ikh-modifikatsii.html Эскадренные миноносцы проекта 56 и их модификации] | *[https://forums.airbase.ru/2004/12/t60019,8--eskadrennye-minonostsy-proekta-56-i-ikh-modifikatsii.html Эскадренные миноносцы проекта 56 и их модификации] | |||

| Строка 279: | Строка 304: | |||

| == Галерея == | == Галерея == | |||

| <gallery> | <gallery> | |||

| + | 03432005.jpg|Эскадренный миноносец «Спокойный» на рейде Североморска, 1984 год. | |||

| + | Файл:ЭМ «Возбуждённый» проекта 56А Индийский океан, 6 января 1981 года..jpg|«Возбуждённый» проекта 56А, Индийский океан, 6 января 1981 года. | |||

| + | Файл:Проход пролива Босфор эсминцем Настойчивый, после модернизации в Николаеве, 1970-1971 годы.jpg|Проход пролива Босфор эсминцем «Настойчивый» после модернизации в Николаеве, 1970 год. | |||

| Файл:Настойчивый.jpg|Визит «Настойчивого» в Копенгаген в 1976 году. | Файл:Настойчивый.jpg|Визит «Настойчивого» в Копенгаген в 1976 году. | |||

| ? | Файл:Находчивый в Средиземном море.1983г..jpg|«Находчивый» в Средиземном море | + | Файл:ЭМ проекта 56-А Настойчивый в Лиепае.jpg|ЭМ проекта 56-А «Настойчивый» в Лиепае. | |

| ? | Файл:Влиятельный.jpg|«Влиятельный» 1974 год | + | Файл:Эскадренный миноносец проекта 56-А Находчивый, 17 мая 1983 года..jpg|ЭМ проекта 56-А «Находчивый», 17 мая 1983 года. | |

| ? | + | Файл:Находчивый в Средиземном море.1983г..jpg|«Находчивый» в Средиземном море, 1983 год. | ||

| + | Файл:Влиятельный.jpg|«Влиятельный», 1974 год. | |||

| Файл:Сознательный.jpg|«Сознательный» в парадном строю на Неве в июле 1957 года. | Файл:Сознательный.jpg|«Сознательный» в парадном строю на Неве в июле 1957 года. | |||

| + | Файл:Сознательный после модернизации 1971 г..jpg|«Сознательный» после модернизации, 1971 год. | |||

| + | Файл:Эскадренный миноносец «Сознательный», 1 февраля 1987.jpg|«Сознательный», 1 февраля 1987 года. | |||

| + | Файл:«Спешный».jpg|«Спешный» перед спуском на воду. | |||

| + | Файл:Спешный, ноябрь 1977 г..jpg|«Спешный», ноябрь 1977 год. | |||

| + | Файл:Спешный, ноябрь 1986 г..jpg|«Спешный», ноябрь 1986 год. | |||

| + | Файл:Эскадренный миноносец проекта 56-ПЛО Напористый, 1966 год.jpg|ЭМ проекта 56-ПЛО «Напористый», 1966 год. | |||

| + | Файл:ЭМ Светлый и Справедливый в Ростоке в октябре 1962 г..jpg|ЭМ «Светлый» и «Справедливый» в Ростоке, октябрь 1962 года. | |||

| + | Файл:Ракетный корабль проекта 56-У Бедовый.jpg|Большой ракетный корабль проекта 56-У «Бедовый». | |||

| Файл:130-мм АУ СМ-2-1.jpg|130-мм АУ СМ-2-1 | Файл:130-мм АУ СМ-2-1.jpg|130-мм АУ СМ-2-1 | |||

| Файл:45 мм АУ СМ-20 ЗиФ.jpg|45 мм АУ СМ-20 ЗиФ | Файл:45 мм АУ СМ-20 ЗиФ.jpg|45 мм АУ СМ-20 ЗиФ | |||

| </gallery> | </gallery> | |||

| ? | [[Категория: | + | [[Категория:ВМФ СССР]] | |

| [[Категория:Эсминцы]] | [[Категория:Эсминцы]] | |||

| + | ||||

| + | {{#seo: | |||

| + | |title=Эскадренные миноносцы типа «Спокойный» проекта 56 - советские эсминцы на службе ВМФ СССР | |||

| + | |titlemode=replace | |||

| + | |description=Эскадренные миноносцы типа «Спокойный» проекта 56 — история создания советских миноносцев, технические характеристики, вооружение и фото. Подробная информация о кораблях на wiki.wargaming.net | |||

| + | }} | |||

Текущая версия на 11:53, 12 мая 2020

| 100 ед. Заказано |

| 27 ед. Построено |

| 1953—1958 гг. Годы постройки |

| 1955—1993 гг. Годы службы |

| ССЗ № 190, № 199, № 445 Место строительства |

| 2 667 / 3 230 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 126,1 / 12,76 / 4,2 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 2 х ГТЗА ТВ-8 4 х КВ-76 Энергетическая установка |

| полная 38,5 узл. Скорость хода |

| 3 880(14,3)/642(38) миль Дальность плавания |

| 284 чел. Общая численность |

| 19 чел. Офицеры |

| 265(17 сверхсрочников) чел. Матросы |

| 8—10 мм. Палуба |

| 20—40 мм. Башни |

Артиллерия главного калибра

- 2 × 2 130-мм АУ СМ-2-1.

Зенитная артиллерия

- 4 × 4 45-мм АУ СМ-20-ЗИФ.

Противолодочное вооружение

- 6 × БМБ-2 (бесшточный бомбомёт калибра 433 мм).

Минно-торпедное вооружение

- 2 × ПТА-53-56 (два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата).

«Спокойный», «Светлый», «Блестящий», «Спешный», «Бывалый», «Скромный», «Сведущий», «Веский», «Вызывающий», «Смышлёный» («Московский комсомолец»), «Скрытный», «Бесследный», «Вдохновенный», «Сознательный», «Справедливый», «Бурливый», «Возмущённый», «Благородный», «Несокрушимый», «Пламенный», «Находчивый», «Возбуждённый», «Напористый», «Влиятельный», «Настойчивый», «Выдержанный», «Бравый».

Содержание

- 1 История создания

- 2 Конструкция

- 3 Вооружение

- 4 Построенные корабли

- 5 Модернизации и переоборудование

- 6 См. также

- 7 Литература и источники информации

- 8 Галерея

История создания

Предпосылки к появлению

Прототипом для создания эсминца проекта 56 стал проект 41 («Неустрашимый»). Ряд недостатков, выявленных в процессе испытаний и эксплуатации Неустрашимого (недостаточная скорость хода, сильное забрызгивание носовых 130 мм АУ и 45 мм автоматов и их неудачные сектора обстрела, плохая управляемость на задних ходах и сильная вибрация кормовой оконечности) хоть и возможно было устранить, но потребовалась бы разработка нового технического проекта корабля, переделка по которому уже построенных эсминцев оказалась бы крайне затруднительным и дорогостоящим мероприятием. Благодаря полученному опыту при проектировании, постройке и испытаниях пр.41 была обеспечена возможность создания эсминца нового поколения.

В апреле 1951 г. И. В. Сталиным по предложению МСП было принято решение об отказе от серийного строительства эсминцев пр.41 (было запланировано 110 единиц) в пользу их модернизированных версий (впоследствии пр.56)

История проектирования и строительства

Летом 1951 года в ЦКБ-53 под руководством А. Л. Фишера началась разработка проекта 56. Учитывая большую схожесть проектов 41 и 56, ЦКБ-53 приступило к работе сразу с этапа технического проекта, минуя эскизное проектирование.Выбор главных размерений нового корабля был подчинен требованию разместить на нем, при сниженном на 680 т полном водоизмещении, вооружение практически того же состава, что и в пр. 41. Изменения заключались лишь в замене спаренных стабилизированных 45-мм автоматов СМ-16 на счетверенные 45-мм нестабилизированные автоматы СМ-20-ЗИФ, а также в отказе от 25-мм автоматов и замене стабилизированного поста наводки СПН-500 на более легкий СВП-42. При этом должна была обеспечиваться обещанная скорость полного хода (39 уз.) за счет форсирования с 66 000 л. с. до 72 000 л. с. ГЭУ, использовавшейся ранее в пр. 41. Кроме того, требовалось обеспечить повышенную мореходность.

Так же были утверждены следующие ТТЭ: полное водоизмещение уменьшалось с 3770 до 3150 тонн, полная скорость хода увеличивалась с 36 до 39 узлов, дальность плавания со скоростью в 14 узлов сокращалась с 5500 до 4000 морских миль, а автономность была уменьшена с двадцати до десяти суток. Позднее выяснилось, что уложиться в заданные ТТЭ (водоизмещение, скорость и дальность плавания) из-за увеличения весовых нагрузок невозможно. Технический проект эскадренных миноносцев пр. 56 был закончен в ноябре 1951 года и утверждён в апреле 1952 года.

Новое постановление Совета Министров СССР № 1648—592 от 4 апреля 1954 года утвердило откорректированный проект 56 с новыми ТТЭ: Полное водоизмещение возросло до 3230 тонн, скорость полного хода уменьшилась до 38,5 узлов.Первым кораблем пр. 56, вступившим в строй 26 сентября 1955 г. оказался «Светлый».

Серия эскадренных миноносцев проекта 56 должна была состоять как минимум из 100 кораблей. Однако после смерти И. В. Сталина проект так и не получил утверждения «Плана военного судостроения на 1956—1965 годы», разработанного под руководством Н. Г. Кузнецова, и был ограничен 46 единицами. Но в декабре 1954 года вышло Постановление Совета министров об отказе от дальнейших заказов на эсминцы проекта 56 (в том числе и с новыми АУ). Фактически по проекту 56 было построено 27 кораблей. Строительство эсминцев данного проекта велось на ССЗ № 190 в Ленинграде (12 единиц), № 445 в Николаеве (8 единиц) и № 199 в Комсомольск-на-Амуре (7 единиц). Последний (27-ой) корабль серии был сдан флоту в 1958 году.

Конструкция

Корпус, надстройки и общее расположение

В соответствии с проектом корпус корабля был выполнен гладкопалубным со значительной седловатостью в носовой части. Он делился водонепроницаемыми переборками на 16 отсеков, связанных между собой переходными тамбурами или водонепроницаемыми дверями (только в главных переборках МКО). Вырезы с водонепроницаемыми дверьми располагались выше так называемой линии аварийных напоров. Таким образом, обеспечивался сквозной проход по кораблю в штормовых условиях без выхода на верхнюю палубу. Между нижней и верхней палубами имелась промежуточная палуба или платформа и еще две, одна из которых была продолжением внутреннего дна в носовой оконечности. Верхняя промежуточная палуба прерывалась только в районе МКО.

Непотопляемость (как и у пр. 41), обеспечивалась при затоплении трех любых смежных отсеков. Сам корпус набирался по продольной системе. Он был цельносварным за исключением клепаных стрингерного угольника верхней палубы, двух пазов на верхней палубе в средней части корабля, креплений надстроек и скуловых килей. Корпус на всем своем протяжении имел пояс, обеспечивающий плавание во льдах (конструктивно этот пояс представляет из себя лишь утолщение обшивки корпуса в районе крейсерской ватерлинии). Он собирался секционным способом в закрытом эллинге, что обеспечивало требуемый уровень качества работ.

Для умирения качки предусматривались две пары скуловых килей и успокоитель с двумя втягивающимися в корпус бортовыми управляемыми рулями. Той же цели служили две так называемые «глубокие» топливные цистерны. Они простирались от борта до борта корабля, а по высоте доходили до верхней промежуточной палубы. Первая из цистерн располагалась перед носовой надстройкой, а вторая между МКО. Остальное топливо хранилось в межбортном пространстве и под нижней платформой. Там же находились цистерны пресной воды и масляные цистерны. Согласно расчетам эсминец гарантированно сохранял плавучесть и остойчивость при одновременном затоплении любых трёх отсеков или обоих машинно-котельных отделений. Для сохранения остойчивости на заданном уровне развитые надстройки выполнялись с частичным использованием легких алюминиевых сплавов. Объём надстроек составлял 1000 м³.

Главный командный пункт (ГКП) эсминца пр. 56 включал в себя ходовые мостик и рубку, штурманскую рубку, рубку внутриэскадренной связи и шифр-пост. Он был оснащен боевым информационным постом «Звено-56». Его основу составлял круглый электронный планшет, на который транслировалась радиолокационная картинка с РЛС «Фут-Н».

Энергетическая установка

Для повышения экономичности установки, начиная с ЭМ «Неустрашимый» проекта 41, в его главных котлах, КВ-76, были увеличены начальные параметры пара до давления 64 кгс/см2 и температуры перегрева до 470 °С. С целью увеличения теплонапряжения топочного объема в котлах были применены подача воздуха в топку с давлением 900—1100 мм вод. ст. и двухфронтовое отопление.

Для этих кораблей также разработан высокооборотный двухкорпусной агрегат, ТВ-8, большой мощности, с гибкими связями подвижных концов турбин с фундаментом. Для этих установок был создан и принципиально новый автоматизированный насосный турбоагрегат, включающий три насоса: питательный, конденсатный и бустерный с единым высокооборотным турборедукторным приводом. Впервые были использованы подшипники на водяной смазке. В результате комплекса этих работ была разработана новая методология компоновки энергетического оборудования, позволяющая разместить в одном энергетическом отсеке паровые котлы и турбозубчатый агрегат с обслуживающим их оборудованием, что упростило конденсатно-питательную систему, повысило экономичность и улучшило массогабаритные характеристики установки.

ГТЗА ТВ-8 полной проектной мощностью 33 000 л. с. состоял из двух турбин (ТВД - турбина низкого давления и ТНД - турбина низкого давления), конденсатора и зубчатой передачи с главным упорным подшипником, валоповоротным и тормозным устройствами. ТВД являлся турбиной активного типа, а ТНД - двухпроточной турбиной реактивного типа. Между протоками переднего хода ТНД располагалась двухпроточная турбина заднего хода. Зубчатая передача- двухступенчатая, с раздвоением мощности. Циркуляционная система главного конденсатора в режимах от технико-экономического (14 уз.) до так называемого 2-го крейсерского (29 уз.) хода- самопроточная. Для обеспечения заданной скорости хода для эсминца пр. 56, используемый на нем ГТЗА ТВ-8 форсировали (за счет повышения производительности сопловых аппаратов турбин и паропроизводительности главных котлов) и благодаря этому обеспечили ему мощность 36 000 л. с.

Паропроизводящая установка ГЭУ включала в себя четыре главных паровых котла КВ-76, которые относились к типу вертикальных водотрубных котлов с естественной циркуляцией. Они имели вертикальный двухколлекторный пароперегреватель и водяной ребристый экономайзер. Для осуществления форсированного дутья непосредственно в топку в кожухах МКО устанавливались по два наддувочных агрегата ТВК-9. Сами МКО, для повышения живучести, были разделены двумя промежуточными отсеками и одной из «глубоких» топливных цистерн. В кормовом промежуточном отсеке располагались погреба 45-мм выстрелов, а в носовом- вспомогательные паровой котел и механизмы. ГЭУ эсминца пр. 56 была приспособлена к пуску без предварительного прогрева, экстренное развитие полного хода из холодного состояния можно было осуществить всего за 15 мин. Возможность работы на высоких и низких параметрах пара («двухрежимность») по расчетам, обеспечивала низкий расход топлива на экономических ходах, то есть повышала экономичность всей установки в целом.Однако в процессе испытаний «Спокойного» выяснилось, что она, в режимах полного и оперативно-экономического ходов, оставляет желать лучшего. Среди других недостатков были отмечены перерасход пара, недолговечность кирпичной кладки котлов и ряд других конструктивных недостатков. Значительная часть этих замечаний удалось устранить до передачи флоту «Спокойного», а на серийных кораблях избежать их во время постройки. Надо отметить, что в процессе испытаний мощность ГЭУ достигала 73 000 л. с., то есть она превысила заданную мощность на 1000 л. с..

Электрооборудование эсминца пр. 56 проектировалось и изготавливалось для работы на трехфазном переменном токе напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Источниками электроэнергии на корабле служили два турбогенератора ТД-12 мощностью по 400 кВт и два дизель-генератора ДГ-200/1 мощностью по 200 кВт. Они располагались в двух электростанциях: носовой (на верхней промежуточной палубе за носовым МКО) и кормовой (под промежуточной палубой за кормовым МКО). Такая схема существенно повышала живучесть электроэнергетической системы корабля и в принципе повторяла электроэнергетическую схему «Неустрашимого». Из-за экономии веса стояночный турбогенератор (как на пр.41) отсутствовал. Силовая электрическая сеть на корабле выполнялась из кабеля в резиновой оболочке с металлическим панцирем и проходила по специальным коридорам кабельных трасс, расположенных побортно, что также должно было повысить живучесть не только ЭЭС, но и всей ЭУ в целом.

Мореходность и ходовые качества

В сентябре 1954 г. были проведены первые скоростные испытания эсминца «Спокойный» с исходной компоновкой движительно-рулевого комплекса и выяснилось, что он не может развить скорость хода выше 34,8 уз., то есть не обеспечивалось даже минимальное значение спецификации технического проекта. Специалисты ЦКБ-53, проектировавшие корабль, считали, что причиной недобора являлась неудачная компоновка рулей, обладавших повышенной сопротивляемостью и отрицательно влиявших на КПД гребных винтов. В результате «прогона» ряда моделей в кавитационной трубе, выяснилось, что кронштейны гребных валов испытывали кавитацию на скоростях, близких к полной. Кроме того, они вместе с другими выступающими частями, действительно оказывали влияние на характеристики гребных винтов. Так как значительное увеличение диаметра винтов не являлось кардинальным решением проблемы (из-за возможного усиления вибрации кормовой оконечности корабля), то специалисты института предложили увеличить количество их лопастей с трех до четырех.

В декабре 1954 г. были проведены практические мероприятия на трех кораблях «Спокойный», «Светлый» и «Блестящий» с различной компоновкой гребных винтов (3-х и 4-х лопастных), а так же с одним и двумя рулями. Как показали пробеги, увеличение скорости хода за счет перехода к одному рулю составило 1,0-1,2 уз., а внедрение новой конструкции гребных винтов приводило к росту скорости на 1,9 −2,0 уз.. Таким образом, впервые в отечественной практике, удалось выяснить, что на взаимодействие гребного винта и корпуса сильнейшее влияние оказывает кавитация. Проще говоря, эффективность гребных винтов практически не зависит от конструкции рулей. «Блестящий», последовательно используя вышеперечисленные винты, на мерной линии достиг скорости хода соответственно 37,5, 38,4 и 38,6 уз.. Отсюда следовало, что переход к новой конструкции рулей и обтекателям гребных валов в случае применения исходной конструкции гребных винтов давал увеличение скорости примерно на 2,5 уз., а при установке винтов с большим кавитационным запасом на 1,5 уз., то есть обтекатели линий валов не создавали кавитации во всем диапазоне скоростей хода. Вся эта широкая программа модельных и натурных испытаний позволила ЦКБ-53 и ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова выявить причины недобора скорости хода на эсминцах пр. 41 и пр. 56, а затем, для его устранения разработать наиболее оптимальную, с точки зрения скорости хода и управляемости, схему движительно-рулевого комплекса.Для обеспечения требуемых параметров остойчивости на больших ходах в штормовых условиях, корабль пр. 56, впервые в отечественной практике получил успокоитель качки с управляемыми рулями. Особенностью работы успокоителя качки на эсминце пр. 56 являлось то, что он должен был обеспечить стабилизацию качки при больших скоростях хода, когда возможна кавитация его управляемых рулей.

С 3-го по 16-е декабря 1955 г. на Балтике были проведены мореходные испытания эффективности конструкции при использовании по прямому назначению. Волнение моря достигало 4 и 5 баллов, а сила ветра 7 и 8 баллов. При 4-х бальном волнении и выключенных успокоителях качки, начиная со скорости 18 уз., снижалась скорострельность и забрызгивались прицелы носовой 130-мм АУ СМ-2-1, а также носового и бортовых 45-мм автоматов СМ-20-ЗИФ. При кренах на циркуляции и качке свыше 20° терялось сопровождение целей АУ главного калибра, визирными постами и АП РЛС. На скорости свыше 24 уз. приготовление и постановка мин становились невозможными. Нельзя было применять и противолодочное оружие, а использование торпедного- напротив, ограничений не имело. Приготовление и постановка мин были возможны на скоростях до 14 узлов. Так же, как и в первом случае, оказалось невозможным использование противолодочного оружия. Торпедное оружие могло использоваться без ограничений, однако РЛС «Заря» на качке периодически теряла цель. При скоростях свыше 24 уз., над кораблем создавался сплошной поток брызг, делавший невозможным использование всего вооружения. С увеличением скорости резко падала эффективность действия успокоителя: на полном ходу степень умирения качки составляла 1,5-1,6, тогда как на 18 уз. — 3,1. При боковом ветре (8 баллов) корабль также получал статический крен 4°, а при выключенных успокоителях он возрастал до 10°. На 5-ти бальной волне эсминец не мог развивать скорость задним ходом более 5 уз.. В целом приемная комиссия положительно оценила мореходные качества корабля и работу успокоителя. В приемном акте в частности, говорилось о том, что во время последних испытаний (море 5, ветер 8 баллов) корабль пр. 56 развил скорость полного хода, а обеспечивавший его эсминец пр. 30-бис не смог превысить и 14 узлов.

В октябре 1956 г. «Спокойный» провел дополнительные мореходные испытания в Баренцевом море. Его бортовая качка оказалась меньше, а килевая-напротив больше (из-за более длинной волны). Как оказалось, мореходные качества эсминца проявляли себя лучше на Севере, чем на Балтике. В целом приемная комиссия положительно оценила мореходные качества корабля и работу успокоителя, по сравнению с эсминцами предыдущих поколений.

Корабельные технические средства

Радиосвязь и аппаратура специального назначения

Средства связи эсминцев были представлены тремя радиопередатчиками, пятью радиоприёмниками, двумя приёмопередатчиками, аппаратурой буквопечатающей и автосигнальной связи (ПУС ГК «Сфера-56», ПУС ЗК «Фут-Б», ПУТС «Сталинград Т-56», ПУСБ «Шар-У», РЛС обнаружения ВЦ «Фут-Н», БИП «Звено-56», РЛС СУО ГК «Якорь-М» или «Якорь-М2», РЛС ПУТС «Заря», навигационная РЛС «Нептун», ГАС «Пегас-2», гирокомпас «Курс-4», лаг ЛГ-40, эхолот НЭЛ-4СУ, а также радио-пеленгатор АРП-50.)

Катера, шлюпки, спасательные средства

Шлюпочное устройство эсминца пр. 56 практически повторяло шлюпочное устройство Неустрашимого. Оно состояло из одного разъездного (командирского) катера пр. 378, расположенного на верхней палубе по правому борту от носовой надстройки, большого моторного баркаса, установленного на противоположном борту, и шестивесельного яла ЯЛ6, который располагался на средней надстройке по левому борту за 45-мм автоматом. Катер и баркас обслуживались двумя грузовыми стрелами, имевшими одну электрическую лебедку.

В качестве спасательных средств на корабле использовались восемь жестких 24-местных спасательных плотов. Они размещались побортно на кожухах дымовых труб и на носовой надстройке рядом с 45-мм автоматом. К концу 70-х годов на всех кораблях их постепенно заменили надувными спасательными плотиками. Практически одновременно на всех эсминцах катера пр. 378 заменили разъездными катерами пр. 1390.

Буксирное, якорное и швартовное устройства

Буксирное устройство имело носовой и кормовой буксирные клюзы, а также вьюшку со стальным буксирным тросом, установленную по левому борту кормовой надстройки. Два становых якоря по-походному крепились цепными стопорами в сдвинутых к форштевню и утопленных в корпус клюзах (такая конструкция снижала брызгообразование на больших ходах). Для уменьшения весов на пр. 56 использовали литые (вместо сварных) якорные цепи уменьшенного калибра (37 мм вместо 43 мм). На юте корабля был установлен электрический швартовный шпиль ШЭРВ-Д-1, а на баке- якорный шпиль с электроприводом ШЭГ 1/1, имевший две головки для спуска и подъема обоих становых якорей.

Экипаж и обитаемость

Как и «Неустрашимый», эсминец пр. 56 создавался как корабль, приспособленный для длительного использования в отрыве от системы берегового базирования. Однако, если на Неустрашимом большие размеры и объем корпуса позволили обеспечить комфортные условия проживания и службы экипажа, то на пр. 56 дело обстояло несколько иначе. На нем, как и на прототипе, экипаж размещался в двух жилых комплексах (носовом и кормовом, разделенных МКО и отсеками вспомогательных механизмов). Каждый из комплексов имел автономное санитарное оборудование.

Для обогрева помещений использовалось калориферное отопление (вместо паровых грелок), что значительно улучшало регулировку температурного режима жилых отсеков в условиях крайнего Севера.

На пр. 56 всего имелось: 13 кают для офицеров (в том числе одна из них для командира соединения, и еще одна для двух офицеров его штаба); три каюты для главстаршин и восемь кубриков. Как правило, офицеры размещались в двухместных каютах. Исключение составляли, командир корабля, его старший помощник, помощник и заместитель по политической части. При этом даже их каюты имели двухъярусные койки (за исключением каюты командира).

Главстаршины размещались в 4-х, 6-и и 8-ми местной каютах. Эти каюты (как и офицерские) оборудовались стационарными двухъярусными койками. Блок офицерских кают и кают главстаршин имели каждый свою кают-компанию. Кубрики личного состава, если считать с самого носового, были рассчитаны соответственно на 18, 9, 24, 30, 30, 47, 48, 39 и 33 человека. Шесть кубриков находились на верхней промежуточной палубе, а остальные — на второй промежуточной палубе. Если на Неустрашимом удельная площадь жилых помещений на одного члена команды составляла 1,6 м2/чел., то на пр. 56 она не превышала 1,3 м2/чел. Кубрики оборудовали трехъярусными койками, так же имелось 10 подвесных коек.

Душевые команды располагались по средней надстройкой, были крайне малы и могли вместить в себя не более 11 человек. Все душевые и умывальники имели автономные электрические обогреватели воды. Так же были сокращены запасы мытьевой воды с 30 тонн (пр. 41) до 21 тонны проекта 56. Рядом с душевыми команды располагалась прачечная. По боевому расписанию душ команды с раздевалкой и прачечной служили постом противохимической обработки. Давая общую оценку обитаемости пр. 56 можно констатировать, она оказалась заметно хуже обитаемости корабля-прототипа. Это сказалось не только на условиях службы личного состава, но значительно затруднило модернизацию кораблей.

Вооружение

Артиллерийское вооружение

В состав выстрела входило три заряда: боевой, уменьшенный боевой и специальный для стрельбы осветительными снарядами. Установка могла дать 54 залпа с полной скорострельностью, после чего требовалось 4-5-минутное охлаждение. Оно осуществлялось путем прокачки канала ствола забортной водой из пожарной магистрали. Максимальная дальность стрельбы составляла около 28 км, а досягаемость по высоте- 21 км. Масса установки составляла 57 тонн. Обслуживали установку 21 человек.

Благодаря системе ПУС «Сфера-56» эсминец получил универсальный главный калибр, так как система управления вырабатывала данные для стрельбы как по морской, так и по воздушной, а также и по не видимой с корабля береговой цели. Ядром ПУС являлся центральный автомат стрельбы прибор 1-УМ скоростью до 60 узлов на дальности до 175 кабельтовых. По воздушной цели, летящей со скоростью до 300 м/с на высоте до 15 км, ЦАС мог начать работу с 32 000 м, а с 24 000 обеспечивал стрельбу в точку упреждения. Наведение СМ-2-1 могло осуществляться дистанционно с помощью силовой электрической синхронно-следящей передачи (СЭССП), имевшей обозначение Д-2, или полуавтоматически, или в ручную. Максимальная скорость наведения артиллерийской установки от приводов составляла 18 %, а вручную- 3 %.

Зенитное вооружение

В качестве зенитного калибра эсминцы пр. 56 имели четыре счетверенные 45-мм установки СМ-20-ЗИФ с длиной ствола в 76 калибров. Эти установки имели техническую скорострельность 160 выстрелов на ствол, при 16 снарядах в каждом из четырех приемников. При этом загрузка боезапаса могла производиться и в процессе стрельбы. Однако после выполнения очереди в 65 выстрелов на ствол требовалась минута на охлаждение путем прокачки через стволы забортной воды.

Дальность баллистическая составляла 11 100 м, а досягаемость по высоте- 6700 м. В боезапас входили осколочно-трассирующие и фугасные унитарные выстрелы. Масса одной установки составляла 15,6 т. Обслуживали ее семь человек, не считая подносчиков снарядов.

Для стрельбы на самоуправлении СМ-20-ЗИФ имела коллиматорный прицел, обеспечивавший стрельбу с дистанции 4000 м. В отличие от предыдущих проектов отечественных эсминцев, здесь зенитные автоматы были объединены с приборами управления стрельбой «Фут-Б» в единый зенитный артиллерийский комплекс. Всего на корабле имелось две системы управления стрельбой, к каждой из которых могло подключаться до трех СМ-20-ЗИФ.

Торпедное, противолодочное и минное вооружение

Торпедное вооружение эсминцев пр. 56 включало два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата ПТА-53-56 в обеспечении приборов управления торпедной стрельбой (ПУТС) «Сталинград-Т-56». Ядром системы управления являлся торпедный автомат стрельбы, вырабатывавший элементы движения надводной цели и решавший торпедный треугольник. Основным источником целеуказания являлась специальная РЛС управления торпедной стрельбой «Заря».

Торпедные аппараты, как и артиллерийские установки, могли наводиться дистанционно с помощью силовой электрической синхронно-следящей передачи, полуавтоматически или вручную с местного поста, расположенного прямо на торпедном аппарате. Также автоматически или вручную могли вводиться в торпеды глубина хода и угол установки гироскопического прибора Обри. Основной торпедой являлась прямоидущая поршневая типа 53-56. Она имела скорость хода 50 или 40 узлов и дальность хода соответственно 8 и 13 км. Масса взрывчатого вещества составляла 400 кг.

Противолодочное вооружение эсминцев пр. 56 включало шесть бесшточных бомбометов БМБ-2 и два бомбосбрасывателя. Бомбомет мог выстреливать глубинные бомбы ББ-1 или БПС на дистанцию 40, 80 или 120 м. В совокупности с кормовыми бомбосбрасывателями это позволяло атаковать обнаруженную подводную лодку в полосе более 200 м. Однако, при этом гидролокационный контакт с подлодкой при прохождении корабля над ней однозначно терялся. Глубинная бомба ББ-1 имела массу взрывчатого вещества 135 кг, скорость погружения 2,5 м/с и максимальную глубину воздействия 100 м. Быстро погружающаяся глубинная бомба БПС при массе взрывчатого вещества 96 кг уходила на глубины до 330 м со скоростью 4,2 м/с. Применение противолодочного оружия обеспечивали приборы управления стрельбой «Шар-У».

На эсминцах также могло быть размещено до 50 малых морских мин КБ-50 (АМД-500 и АГСБ) или 36 мин АМД-1000.

Построенные корабли

| Построенные корабли проекта 56 | ||||

|---|---|---|---|---|

| № п/п |

Завод-строитель и название корабля |

Заводской номер | Год сдачи флоту |

Индекс проекта модернизации или переоборудования |

| ССЗ №190 (Ленинградский ССЗ им. А. А. Жданова) |

||||

| 1 | «Спокойный» | 701 | 1956 | - |

| 2 | «Светлый» | 702 | 1955 | - |

| 3 | «Спешный» | 703 | 1955 | - |

| 4 | «Скромный» | 704 | 1955 | 56А |

| 5 | «Сведущий» | 705 | 1956 | 56А |

| 6 | «Смышлёный» (переименован в «Московский комсомолец») | 706 | 1956 | 56ПЛО |

| 7 | «Скрытный» | 707 | 1956 | 56ПЛО, затем 56А |

| 8 | «Сознательный» | 708 | 1956 | 56А |

| 9 | «Справедливый» | 709 | 1956 | 56А |

| 10 | «Несокрушимый» | 710 | 1957 | 56А |

| 11 | «Находчивый» | 741 | 1957 | 56А |

| 12 | «Настойчивый» | 742 | 1957 | 56А |

| ССЗ № 445 (ССЗ им. 61-го коммунара, г. Николаев) |

||||

| 1 | «Блестящий» | 1201 | 1955 | 56ПЛО |

| 2 | «Бывалый» | 1202 | 1956 | 56ПЛО |

| 3 | «Бравый» | 1203 | 1956 | 56К |

| 4 | «Бесследный» | 1205 | 1956 | 56ПЛО |

| 5 | «Бурливый» | 1206 | 1957 | 56ПЛО |

| 6 | «Благородный» | 1207 | 1957 | 56ПЛО |

| 7 | «Пламенный» | 1208 | 1957 | 56ПЛО |

| 8 | «Напористый» | 1209 | 1957 | 56ПЛО |

| ССЗ № 199 (ССЗ им. Ленинского комсомола, г. Комсомольск-на-Амуре) |

||||