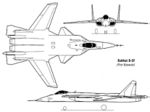

Сухой Су-27КМ

| |

| ОКБ имени П. О. Сухого Разработчик |

| М. А. Погосян[1] Главный конструктор |

| 25 сентября 1997 г. Первый полет |

| 22,6 / 16,7 / 6,4 м. Длина / Размах крыла / Высота |

| 56 м2 Площадь крыла |

| 19 500 / 26 500 / 38 500 кг. Масса (пустого/норм./макс.) |

| Скорость полета |

| 2200 км/ч . . . максимальная (на высоте) |

| 1400 км/ч . . . максимальная (у земли) |

| 5500[4] км. Дальность полёта (макс.) |

| 2000[5] км. Боевой радиус действия |

| 1 Количество человек |

подвесное

- - до 8000 кг во внутреннем отсеке и на пилонах, в том числе:

- управляемые ракеты «воздух-воздух» - Р-37, Р-77, Р-73;

- управляемое оружие «воздух-земля» - ракеты Х-29, Х-31, Х-59, «Яхонт», корректируемые бомбы КАБ-1500;

- неуправляемые ракеты, бомбы.

встроенное

- 1 х 30-мм пушка ГШ-30-1

Содержание

История создания

Исследования самолётов с крылом обратной стреловидности (КОС) в ОКБ имени П. О. Сухого вели с 1983 года. В 1984 году был спроектирован и проходил продувочные испытания на моделях однодвигательный самолёт С-22 с КОС. По этому самолёту был выпущен даже полный комплект рабочей конструкторской документации, однако до постройки его так и не довели. К 1988 году на основе С-22 был выполнен аванпроект более тяжёлого двухдвигательного С-32. Самолёт предполагался для палубного базирования и преподносился, как глубокая модернизация разрабатывамого в то время корабельного истребителя Су-27К, почему и получил обозначение Су-27КМ («КМ» здесь означает «корабельный, модернизированный»).

Фактически Су-27КМ представлял собой совершенно новый самолёт, с исходным Су-27 не имеющий почти ничего общего. Крыло обратной стреловидности после взлёта с трамплина допускало увеличение угла атаки самолёта до больших значений по сравнению с традиционным стреловидным, что позволяло поднимать в воздух больший взлётный вес; планировавшееся на новом самолёте плоское сопло, общее для двух двигателей, должно было упростить управление вектором тяги и уменьшить тепловой след самолёта, снижая его заметность. Уменьшению заметности должно было способствовать также размещение вооружения не снаружи, а во внутреннем отсеке фюзеляжа между воздушными каналами двигателей.

Разработка нового палубного истребителя имела статус научно-исследовательской экспериментальной работы, была согласована с руководством ВВС и ВМФ СССР и получала соответствующее финансирование, однако в мае 1989 года вышло решение ВПК, закрывающее тему Су-27КМ. Предположительно, это решение связано с начатой в том же году разработкой двухместного палубного самолёта Су-27МК (будущего Су-27КУБ), который мог при взлёте с трамплина поднимать сопоставимый с Су-27КМ вес. На Су-27МК это достигалось за счёт облегчения конструкции и улучшения механизации традиционного крыла прямой стреловидности, так что его доведение до серии обещало стать более быстрым и менее затратным относительно революционной конструкции Су-27КМ. Таким образом, после 1989 года разработку Су-27КМ (С-37) в ОКБ имени П. О. Сухого продолжали уже по собственной инициативе.

Даже невзирая на раздел СССР, последовавший за этим экономический кризис в России и обвал финансирования всех оборонных разработок, многообещающая тема перспективного самолёта с обратной стреловидностью не была оставлена. Для сокращения стоимости работ руководство ОКБ вынужденно пошло на ряд мер: замену силовой установки с перспективных на обычные серийные двигатели с круглым соплом, серьёзное урезание состава бортовых систем, проведение прочностных испытаний прямо на лётном экземпляре самолёта. График постройки также пришлось корректировать, хотя, в конечном счёте, отставание против первоначального срока составило менее года - что в тех условиях можно считать большим достижением. В связи с упрощением конструкции опытного самолёта относительно проекта обозначение строящегося прототипа изменили с С-32 на С-37.

Изготовление планера было завершено к середине 1996 года. При постройке максимально использовались детали и элементы серийных Су-27 (в частности - шасси, остекление кабины и кили взяли практически неизменными), а сама конструкция была упрощена[6], так что строящийся С-37 не был полноценным прототипом палубного истребителя Су-27КМ, являясь лишь его летающим полноразмерным аналогом.

После цикла неразрушающих прочностных испытаний по специальной методике к концу 1996 года планер был передан для достройки на опытный завод. К маю 1997 года были закончены все основные монтажно-сборочные работы, так что в середине июля самолёт перевезли на лётно-испытательную станцию ОКБ на территории ЛИИ в городе Жуковском. Первый полёт С-37 под управлением лётчика-испытателя Игоря Вотинцева выполнил 25 сентября 1997 года.

18 октября 1997 года опытный самолёт был продемонстрирован руководству авиационной промышленности и представителям министерства обороны России.

В августе 1999 года С-37 был впервые официально представлен широкой публике, приняв участие в пилотажной программе авиационной выставки «МАКС-1999».

В 2000 году самолёт завершил цикл испытаний на сверхзвуковых скоростях, налетав к тому времени 149 часов.

В 2001 году опытный самолёт вновь был продемонстрирован во время выставки «МАКС», к тому времени ему присвоили обозначение «Су-47» и название «Беркут».

Перспектив для первоначально намеченного палубного базирования у самолёта уже не было: авианосные корабли в России более не строятся, и даже для единственного сохранённого в составе флота ТАКР «Адмирал Кузнецов» у флота не нашлось достаточно средств для полноценного комплектования авиагруппы. В печати распространялась версия о том, что С-37 станет прототипом разрабатываемого для ВВС России истребителя пятого поколения. Однако, несмотря на успешный в целом ход испытаний, высокая стоимость и низкая ремонтопригодность углепластиковой конструкции крыла обратной стреловидности заставила сделать выбор в пользу более традиционного треугольного крыла. С таким крылом в ОКБ имени Сухого и был спроектирован истребитель пятого поколения Т-50 по программе ПАК ФА, а самолёт С-37 так и остался в разряде экспериментальных.

Тем не менее, испытания С-37 были продолжены. В частности, в 2006-2007 годах на С-37 был установлен и испытывался аналог отсека вооружения будущего Т-50. В том числе испытания проводились с установленными внутри макетами ракет и с открытием створок на сверхзвуковых скоростях. «Беркут» продолжал совершать испытательные полёты, по меньшей мере, до начала 2010 года.

Описание конструкции

Су-27КМ должен был представлять собой реактивный двухдвигательный моноплан, выполненный по модифицированной схеме «утка» с крылом обратной стреловидности. В отличие от классической «утки», наряду с основным, передним, горизонтальным оперением, самолёт получил ещё и вспомогательное заднее. В конструкции самолёта широко применялись композитные материалы наряду с металлическими сплавами.

При изготовлении планера применили новую технологию формирования обшивки из крупногабаритных (до 8 м) панелей двойной кривизны. Это позволило как облегчить конструкцию, так и уменьшить количество стыков на поверхности, что улучшило аэродинамику и способствовало снижению заметности самолёта для локаторов. Значительные меры были приняты для снижения заметности самолёта, в том числе и путём размещения подвесного вооружения во внутреннем отсеке.

Су-27КМ должен был оснащаться шасси с большим ходом амортизаторов, рассчитанным на жесткие касания при посадке на палубу, посадочным гаком в хвостовой части фюзеляжа и складывающимся для хранения на палубе или в ангаре крылом.

Фюзеляж

Фюзеляж с развитыми боковыми наплывами плавно сопрягается с крылом самолёта в рамках интегральной компоновки. Конструкция его выполнена преимущественно из сплавов алюминия и титана.

Головная часть фюзеляжа (ГЧФ) по форме выполнена с оребрением для снижения радиолокационной заметности. В ГЧФ размещаются носовой отсек с РЛС, кабина лётчика и ниша передней опоры шасси. Кабина выполняется герметизированной, с доступом внутрь через откидывающуюся вверх часть остекления; на опытном самолёте С-37 остекление было заимствовано от истребителя Су-27. На серийном Су-27КМ предполагалось установить адаптивное катапультное кресло разработки НПО «Звезда», позволяющее лётчику переносить перегрузки в течение более длительного времени по сравнению с традиционными креслами. С учётом морской специфики самолёта, он должен был получить уникальную систему спасения[7]: в случае аварии отделялась кабина целиком в виде герметичной капсулы, которая могла поддерживать жизнь лётчика в открытом море вплоть до трёх суток; по проекту отделение было возможно даже под водой, на глубине до 15 метров.

В средней части фюзеляжа разместились воздухозаборники и воздушные каналы двигателей, и, между ними - внутренний отсек вооружения, в полёте закрытый створками. В 2006-2007 годах отсек был переделан в аналог отсека перспективного истребителя Т-50 (разрабатываемого в ОКБ имени Сухого по программе ПАК ФА); в первом варианте створки были ещё металлическими и открывались только на земле, а в 2008 году самолёт получил штатные для Т-50 створки из композиционных материалов со штатным приводом, позволяющим открывать и закрывать отсек в полёте.

Хвостовая часть фюзеляжа служит для размещения мотогондол, хвостового оперения и хвостовых отсеков радиоэлектронного оборудования; на серийном Су-27КМ под ней должен был также крепиться тормозной гак.

Крыло и оперение

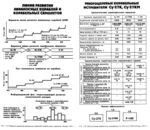

Характерная особенность самолёта - крыло обратной стреловидности (КОС). По сравнению с традиционным стреловидным крылом оно имеет следующие достоинства: меньшее сопротивление воздуха на дозвуковых и околозвуковых скоростях; более позднее наступление срыва с ростом угла атаки (т.е., допустимый диапазон углов атаки у самолёта с КОС шире, что улучшает его манёвренность и взлётно-посадочные характеристики); большая эффективность органов управления; меньшая заметность для локаторов благодаря отклонённой внутрь передней кромке; возможность разместить центроплан позади центра масс самолёта, что упрощает компоновку внутреннего отсека вооружения и тем самым также способствует снижению заметности.

Недостатками КОС является большее сопротивление на сверхзвуковых скоростях (за счёт балансировочных потерь), а также стремление к развитию изгиба под нагрузкой вплоть до разрушения[8]. Для преодоления последнего недостатка при традиционной конструкции крыла приходилось придавать ему повышенную жёсткость, что означало существенное утяжеление самолёта и практически сводило на нет все преимущества КОС - по причине чего подобное крыло и не получило распространения. На Су-27КМ этот недостаток преодолели за счёт новейших достижений СССР в разработке композиционных материалов: особая структура многослойных углепластиковых панелей обшивки должна была препятствовать развитию изгиба, не утяжеляя крыло. По массе композиционные материалы составляли около 90% крыла, металлическими остались лишь лонжероны и ненагруженная часть обшивки. При такой конструкции традиционное для палубных самолётов складывание крыла было недопустимо, поскольку углепластиковые панели с направленным расположением волокон не должны были нарушаться никакими стыковочными узлами. Конструкторы вышли из положения, разместив узлы складывания на центроплане, до начала углепластиковых панелей. При этом складываться крыло должно было не к диаметральной плоскости, как обычно, а вперёд.

Крыло Су-27КМ по проекту имело развитую механизацию в виде односекционных закрылков, элеронов и отклоняемого носка. Стреловидность по передней кромке составила -200, по задней -370. Удлинение крыла - порядка 4,5 единиц.

Горизонтальное оперение включает в себя цельноповоротное переднее горизонтальное оперение площадью 5,7 кв. м перед крылом, а также вспомогательное заднее горизонтальное оперение позади крыла.

Вертикальное оперение включает в себя два киля с рулями направления. На опытном С-37 кили получили небольшой развал наружу, а на серийном Су-27КМ предполагалось разместить кили с наклоном внутрь для уменьшения заметности.

Шасси

Шасси - классическое трёхстоечное, убираемое в ниши по сторонам от мотогондол и под головной частью фюзеляжа. Основные стойки несут по одному колесу большого диаметра, носовая опора оснащена двумя колёсами меньшего размера. Прочность и ход амортизаторов шасси Су-27КМ были рассчитаны на жёсткие удары при касании, неизбежные при обычной посадке на корабль.

На опытном самолёте С-37 для экономии средств шасси было заимствовано от серийного Су-27 наземного базирования, поскольку испытаний С-37 на палубе проводить не предполагалось.

Силовая установка

Для установки на самолёт планировались двухконтурные турбореактивные двигатели с форсажной камерой и управляемым вектором тяги Р-79М. Эта модель представляет собой вариант ставившегося на Як-141 двигателя Р-79 разработки машиностроительного завода «Союз», облегчённый за счёт отсутствия поворотного сопла, поскольку задача вертикального взлёта для Су-27КМ не ставилась. Отказ от поворотного сопла позволил довести форсажную тягу Р-79М до 17500 килограммсил (против 15500 кгс на прототипе); полная бесфорсажная тяга составляла 14000 кгс.

Реактивные струи обоих двигателей предполагалось вывести в одно общее плоское сопло с отклоняемым вектором тяги - при необходимости вплоть до реверса. Для испытаний подобной конструкции в 1990 году на НПО «Мотор» изготовили опытный образец плоского сопла, установленный на левом двигателе самолёта Су-27УБ. После переоборудования в летающую лабораторию этот самолёт получил обозначение ЛЛ-УВ(ПС). Испытания плоского сопла подтвердили значительное снижение теплового следа, а также простую реализацию управления вектором тяги; вместе с тем были отмечены и недостатки - такие как заметные (до 17%) потери тяги за счёт спрямления потока, а также дополнительные изгибающие нагрузки на створках, требующие усиления и утяжеления их конструкции.

На опытном С-37 вместо перспективных Р-79М были установлены серийные двигатели Д-30Ф-11 с тягой по 15600 кгс на форсаже; от общего плоского сопла на них отказались, сохранив индивидуальные круглые.

В перспективе предполагалось установить на самолёт новые двигатели Р-179-300 с плоскими соплами (развитие Р-79М) или АЛ-41Ф с форсажной тягой 18000 кгс и отклоняемыми круглыми соплами.

Воздухозаборники предполагались регулируемыми клиновидными, с горизонтальным расположением клина (как на Су-33). Фактически для упрощения и удешевления конструкции на С-37 установили нерегулируемые круглые воздухозаборники. На верхней поверхности фюзеляжа расположены створки, обеспечивающие двигателям дополнительную подпитку воздухом на взлётно-посадочных режимах или при маневрировании.

Вооружение и оборудование

На опытный самолёт С-37 вооружение не устанавливалось.

По проекту система управления вооружением (СУВ) и само вооружение Су-27КМ должны были отвечать всем предъявляемым к истребителям пятого поколения требованиям. Как основа бортового комплекса, предполагалась новая бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с фазированной антенной решёткой, дополненная также РЛС заднего обзора.

Против воздушных целей основным оружием должна была стать новейшая ракета средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения РВВ-АЕ (Р-77), специально спроектированная с возможностью её размещения во внутренних отсеках. Для ближнего боя самолёт располагал высокоманёвренными ракетами ближней дальности с пассивным тепловым самонаведением Р-73. Эти ракеты могли размещаться на внешней подвеске под крылом. Для возможности ведения дальнего перехвата самолёт рассчитывался также на применение ракет большой дальности Р-37.

Против наземных или надводных целей Су-27КМ должен был нести широкий спектр управляемых бомб и ракет класса «воздух-поверхность», при необходимости могли применяться также обычные свободнопадающие бомбы.

Общий вес боевой нагрузки на пилонах и во внутреннем отсеке мог достигать 8000 кг. Подвесное вооружение дополняла встроенная пушка ГШ-30-1 калибра 30 мм.

См. также

- Палубный истребитель Су-33

- Палубный истребитель-штурмовик Су-27КУБ (Су-33УБ)

- Палубный истребитель МиГ-29К/МиГ-29КУБ

- ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (проект 11435)

- АТАКР «Ульяновск» (проект 11437)

Литература и источники информации

Литература

- Ильин В. Е. Боевые самолёты России XXI века. — «Современная авиация». — М.: АСТ, 2004. — 128 с. — ISBN 5-17-005689-3

- Лукашевич В., Грек А. По баллистической траектории. — «Популярная механика». — М.: ООО Фэшн пресс, №11/2007. — 154 с.

Ссылки

Примечания

- ↑ C марта 1998 года главным конструктором самолёта был назначен Сергей Коротков.

- ↑ Предполагалась также установка двигателей нового поколения АЛ-41Ф, на построенном образце-аналоге С-37 вместо штатных применили ТРДДФ Д-30Ф-11 с форсажной тягой 15500 кгс.

- ↑ Приведена тяга двигателей Р-79М на форсаже.

- ↑ Приведена перегоночная дальность с двумя подвесными баками по 2400 кг.

- ↑ Приведён радиус действия с двумя подвесными баками по 2400 кг.

- ↑ Построенный С-37 получил нерегулируемые круглые воздухозаборники вместо намеченных на Су-27КМ регулируемых прямоугольных; опытный самолёт не был оснащён ни складывающимся крылом, ни посадочным гаком для эксплуатации с авианосцев.

- ↑ Система спасения в виде отделяемой целиком кабины применялась в авиации и ранее, но отделение из-под воды и возможность сохранять плавучесть при этом не предусматривались.

- ↑ Крыло прямой стреловидности при изгибе под нагрузкой уменьшает угол атаки законцовок, тем самым уменьшая и действующее на них усилие - т.е., существует отрицательная обратная связь по изгибу, и крыло само стремится восстановить исходную форму. В случае обратной стреловидности при изгибе угол атаки законцовок увеличивается, тем самым увеличивая действующее на них усилие - т.е., существует положительная обратная связь, заставляющая изгиб развиваться далее.