Палочка над Т

Содержание

Общие данные

«Палочка над Т» являлась классической концепцией морского боя с участием линейных артиллерийских кораблей. Планирование морских сражений вплоть до Второй Мировой войны рассматривалось в первую очередь именно с целью применить такую тактику в линейном бою. Корабли, поставившие «палочку», могли использовать для стрельбы все свои орудия главного калибра, в то время как возможности противника ограничивались только носовыми орудиями.

История

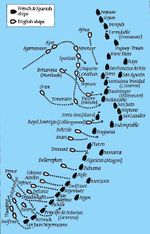

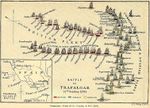

Возникновение подобной тактики стало возможным с появлением артиллерии и ее концентрации на борта. Так еще в битве при Трафальгаре 21 октября 1805 года эскадра Адмирала Нельсона пересекла строй союзного флота, поставив «палочку над Т».

С развитием броненосных кораблей, их паровой машиной и башнями главного калибра с механическим приводом данная тактика стала основным оружием линейного боя. Тогда как в парусную эпоху маневренность кораблей, ограниченная дальность стрельбы артиллерии и существенные ограничения в горизонтальной наводке пушек не позволяли применять подобные приёмы. В свою очередь, «палочка над Т» устарела с появлением авиации и управляемых ракет, что сделало морские сражения гораздо менее зависимыми от взаимного расположения кораблей.

Тактика

Так линкоры парусной эпохи, а в последующем броненосцы, дредноуты и опять линкоры, выходили в бой в кильватерном строю, с той же целью: максимально задействовать свои орудия (повёрнутые на борт) без риска попасть по своим. Основная тактика практически не отличалась от парусной — колонны кораблей сходились параллельными курсами и вели огонь друг по другу.

Вооружение большинства эскадренных броненосцев рубежа XIX—XX веков состояло из пары двухорудийных башен главного калибра, расположенных в носу и в корме. Это было обусловлено целым рядом конструктивных ограничений и тактических воззрений того времени. Соответственно, стрелять прямо в нос или в корму могли только два орудия из четырёх, а на борт — все четыре.

Таким образом, выстраиваясь перпендикулярно курсу противника, «ставя палочку над Т» корабли могли использовать и носовые, и кормовые орудия на самых широких углах. Одновременно, противник мог вести огонь только из кормовых башен, так как на линии огня носовых башен прямо по курсу находились свои корабли.

Для «ставящих палочку» ошибки в определении дистанции до цели становятся не столь критичны: они ведут огонь вдоль колонны противника, и перелёт по ведущему кораблю может оказаться попаданием в мателота.

Такая схема значительно упрощает также координацию огня: для всех кораблей, «ставящих палочку», дистанция до одной и той же цели различается незначительно. В то же время у противника каждый корабль вынужден использовать собственные показания дальномеров. Очевидно, что для достижения «палочки» необходимо иметь скорость большую, чем у противника, или заранее занять выгодную позицию.

Морские сражения

Трафальгарское сражение - (англ. Battle of Trafalgar, фр. bataille de Trafalgar, исп. batalla de Trafalgar) историческое морское сражение между британскими и франко-испанскими морскими силами (союзниками). Произошло 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании около города Кадис. Это сражение - один из ярких предшественников будущей тактики линейного боя броненосных кораблей конца века. Союзники потеряли 18 кораблей (один потоплен, остальные захвачены) и около 15 тысяч человек убитыми, ранеными и сдавшимися в плен. Англичане захватили или потопили почти весь союзный флот, не потеряв ни одного корабля, а потери убитыми и ранеными составили у них около 2 тысяч человек. Многие английские корабли были повреждены, например флагманский HMS Victory пришлось ремонтировать в Гибралтаре, прежде чем он смог дойти до Англии (и доставить туда тело Нельсона).

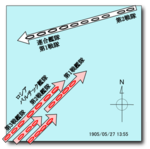

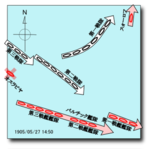

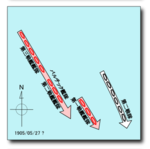

Цусимское сражение (1905) (яп. 対馬海戦) — крупнейшее сражение в эпохе додредноутного броненосного флота, произошедшее 27-28 мая 1905 г. Сражение закончилось полным разгромом 2-ой эскадры Тихоокеанского флота России силами Объединённого флота Японии. Итоги сражения значительно повлияли на развитие мирового военного кораблестроения.

Это один из самых ярких примеров подобной тактики, ставший классическим.

Адмирал Того заранее занял выгодную позицию и смог, несколько раз поставить «палочку над Т» — как до, так и после своего знаменитого поворота. Действия ТО эскадры были стеснены узостью пролива, а кроме того, Того имел заметное преимущество в скорости. Результаты сражения оказали огромное влияние на военно-морскую мысль начала XX века, и именно тогда «палочка» приобрела статус «классического» тактического приёма.

Карты-схемы Цусимского сражения

- красный цвет — корабли 2-ой эскадры Тихоокеанского флота Российской Империи

- серо-белый цвет — корабли Японского Императорского флота

|

|

|

|

|

Сражение у Элли (1912) или Бой у Дарданелл или Бой у Геллеспонта — морское сражение во время Первой Балканской войны 1912—1913 годов. Произошло 3 (16) декабря 1912 года у северного побережья Эгейского моря у южного входа в пролив Дарданеллы близ мыса Геллес (Хеллес, Элли) между турецкой и греческой броненосными эскадрами. Греческий командующий Павлос Кунтуриотис, уступая противнику в артиллерии, но имея преимущество в скорости, «поставил палочку» фактически силами одного корабля — своего флагмана Georgios Averof (1910) — и заставил турок отступить.

Ютландское сражение (1916) — командующий Королевским флотом Джон Джеллико дважды сумел пересечь курс германских главных сил, однако это не привело к решительным результатам: германские корабли оба раза сумели уклониться от боя в условиях ограниченной видимости.

Бой у мыса Эсперанс (1942) — американский отряд крейсеров и эсминцев сумел нанести поражение практически равному по силам японскому отряду в ночном бою. Американцы воспользовались радарами для раннего обнаружения противника и благодаря этому застали японскую эскадру врасплох.

Сражение в проливе Суригао (1944) — фрагмент большого морского сражения в заливе Лейте и последний в истории пример «классического» артиллерийского сражения на море. Американцы намеренно не применяли авиацию, но использовали позиционное преимущество для атаки торпедным вооружением и артиллерией линкоров (USS West Virginia, USS Tennessee, USS California, USS Maryland, USS Pennsylvania, USS Mississippi). Разгром отряда Адмирала Нисимуры силами Контр-адмирала Олдендорфа в проливе Суригао напоминает обстоятельства Цусимского сражения. Адмирал Нисимура погиб вместе с линкором IJN Yamashiro (1915).

Примечания

См. также

- Трафальгарское сражение

- HMS Victory

- Адмирал Нельсон

- Цусимское сражение

- Ютландское сражение

- Бой у мыса Эсперанс

- Сражение в заливе Лейте

Интернет-источники

- Crossing the T, Wikipedia

- Палочка над Т, Материал из Википедии

- Трафальгарское сражение, Материал из Википедии

Литература

- Hughes, Wayne P. Fleet tactics and coastal combat. — Naval Institute Press, 2000. — 74 с. — ISBN 978-1-55750-392-3

Галерея изображений

HMS Victory флагман Адмирала Нельсона в бою у Трафальгара в 1805.

Греческий крейсер Averof, герой сражения у Элли (Дарданелл 1912) на мемориальной стоянке в Афинах.