Подводные лодки типа Д («Декабрист») I серии

Общие сведения

Всего построено 6 кораблей этого проекта. "Д-1" погибла в 1940 г., а остальные 5 подлодок участвовали в Великой Отечественной войне. Одна, "Д-3", воевала на Севере; другая, "Д-2", - на Балтике; остальные - на Черном море. "Д-6" взорвали при оставлении Севастополя, "ДЗ" и "Д-4" погибли, и к окончанию войны в ВМФ сохранилось лишь две подлодки этого проекта. В настоящее время "Д-2" установлена в качестве мемориала в Санкт-Петербурге.

История создания

Предпосылки к созданию

К большим подводным лодкам в Военно-Морском Флоте Советского Союза периода Великой отечественной войны относились подлодки надводным водоизмещением 900 т и более. Этот подкласс включал корабли трех типов отечественной постройки "Д", "П", "К". Все отечественные подводные лодки данного подкласса в свое время проектировались и строились для решения различных задач и поэтому, будучи двухкорпусными, значительно отличались друг от друга по составу вооружения и некоторым ходовым элементам.

По существовавшим в 20-30 годы взглядам, отечественный флот должен был располагать позиционными и эскадренными подводными лодками, а также подводными крейсерами. Первые предназначались для действий против надводных кораблей и судов противника в ограниченных районах с применением преимущественно торпедного оружия. Первые советские подводные лодки типа "Д" относились к позиционным.

Проектирование

В сентябре 1926 года, ещё до официального одобрения проекта рабочая документация была передана на завод № 189 в Ленинграде для начала производства. 5 марта 1927 г. там произвели официальную закладку первых трех подводных лодок I серии, впоследствии отнесенных к типу "Д" по первой букве названия головного корабля -"Декабрист". Создание подлодки было официально одобрено в морской программе 1926 года. Для проектной разработки было специально создано конструкторское бюро: «№ 4 Балтийского завода». Главными создателями проекта были К. И. Руберовский и Б. М. Малинин.

Первенцы советского подводного судостроения создавались двухкорпусными, клепаной конструкции. Корпуса кораблей производились из дореволюционных запасов стали высокого качества, предназначенных для производства линейных крейсеров типа «Измаил» и лёгких крейсеров типа «Светлана». Впервые в отечественном корабле-строении корпус подлодки разделялся на водонепроницаемые отсеки. Также впервые цистерны главного балласта заполнялись водой самотеком, а не с помощью насосов, что позволило сократить время срочного погружения с 3 минут у "Барсов" до 30 секунд. Некоторые балластные цистерны могли использоваться как топливные.

В качестве главных двигателей для надводного хода на первых двух кораблях установили дизели германской фирмы "MAN", закупленные якобы для первых советских тепловозов. на последующих корпусах стояли дизели 4266 отечественного производства той же мощности. Для достижения максимально возможной дальности подводного хода создали двухякорный электродвигатель -один якорь, на 500 л.с., обеспечивал полный ход, другой, на 25 л.с., применялся для экономического хода. Подлодки получили на вооружение 533-мм торпедные аппараты, но самих торпед к моменту вступления их в строй еще не существовало, и корабли для боевой подготовки применяли 450-мм торпеды, вставляя в торпедные аппараты специальные решетки.

Артиллерийское вооружение первоначально должно было состоять из двух 102-мм орудий, расположенных за специальными щитами-обтекателями на верхней палубе перед и за ограждением рубки. Однако в ходе обсуждения проекта высказывались опасения снижения боеспособности подлодки из-за заливания орудий волной. После этого приняли решение носовое орудие поднять до уровня ходового мостика, прикрыв его фальшбортом, а кормовое орудие заменить на 45-мм полуавтомат, также установив его в ограждении рубки. Впоследствии выяснилось, что такое размещение 102-мм орудия неудачно, так как оно значительно стеснило сам ходовой мостик и сильно мешало ходовой вахте, особенно при швартовках. Поэтому в ходе капитального ремонта с модернизацией в 1938-1941 гг. носовое орудие вернули на верхнюю палубу, улучшив при этом планировку и конфигурацию ходового мостика. Все это, наряду с удобством несения верхней вахты. улучшило остойчивость подводной лодки и несколько уменьшило размах бортовой качки.

Подводные лодки I серии оказались достаточно удачными кораблями. о чем говорит хотя бы тот факт, что, составив основу зарождающегося Северного флота, они успешно освоили этот тяжелейший регион.

Постройка и испытания

Официальная закладка трех подводных лодок I серии согласно утверждённой СТО 26.11.1926 шестилетней «Программе строительства Морских сил РККА» состоялась на Балтийском заводе 5.3.1927. Руководителем строительства и ответственным сдатчиком серии был К.Ф. Терлецкий. Три черноморские лодки заложили в Николаеве 14 апреля того же года. Руководил строительством, а впоследствии и сдачей субмарин Г.М. Синицин. При строительстве в широком масштабе использовались импортные комплектующие: дизеля MAN (фирма продавала их как двигатели для тепловозов), муфты «Бамаг», насосы «Рато» и «Броун-Бовери», баллоны ВВД «Манесман», шумопеленгаторы у «Атлас-Верке», электромоторы «Сименс-Шукерт», английский сурик для АБ и т.д. Строительство всех шести единиц заняло 55 месяцев, а считая от начала работы НТК над проектом — около 6 лет. Стоимость одной лодки Балтийского завода в ценах 1926/ 1927 г. составила 2,7 млн. руб., николаевской — 2,5 млн. руб.

В апреле 1930 г. на сдаточных испытаниях головных лодок начались проблемы. При пробных погружениях «Революционера» и «Декабриста» в доках обнаружились недопустимые крены, установить причины которых не удалось. Размер их доходил от 7 до 15°, причем переход с борта на борт происходил мгновенно. Произошедшее оказалось полной неожиданностью для конструкторов. Перед погружением «Декабриста» 14.6.1930 между конструктором лодки Малининым, представителем Комитета по наблюдению за постройкой кораблей Сердюком с одной стороны, и сдаточными капитаном Шишкиным и механиком Трусовым с другой, произошел спор: достаточна величина остойчивости или нет? После погружения «Малинин и Сердюк, признавая, что все их уверения на основе расчетов оказались ошибочными — объяснить происшедшее ничем не могут, тогда как все остальные компетентные в деле подводного плавания участники «погружения» дают заключение, что помимо грубейших «ошибок» в конструкции лодки, лодка еще и не обладает остойчивостью». Под вопросом оказалась сдача флоту первых шести лодок отечественной постройки. Меры были приняты в духе времени.

В 20-х числах июля 1930 г. Начальник Морских сил Р.А. Муклевич лично посетил Ленинград и Кронштадт, для ознакомления с положением дел по сдаче «декабристов». В течение двух дней он лично по отдельности побеседовал с представителями, как моряков, так и промышленности, а так же ОГ- ПУ. Арестованы: строитель лодки Малинин, проектировщики Крюгер и Базилевский, директор Балтийского завода Руберовский. Все к этому моменту уже сознались во вредительстве. Муклевич лично совершил несколько выходов в море на «Д-1», общей продолжительностью 8 ч, из них 2 ч 17 мин в подводном положении. Движение проходило на разных глубинах и ходах. По его мнению, лодки оказались вполне безопасны, хотя и имеются некоторые сложности с управлением и остойчивостью. Личный состав не умеет управлять лодкой. Разрабатываемый «вредителями» проект повышения остойчивости за счет перераспределения грузов, требовал 1 месяц и 12 дней на переделку каждой лодки, и должен был стоить 50— 60 тыс. рублей. Причиной того, что придется исправлять уже построенные корабли, Муклевич считал чрезмерное доверие к расчетам Руберовского и Малинина, а так же неопытность, самоуверенность и недостаточную техническую грамотность контрольно-приемного аппарата. Непременно было «... нужно более серьезно и систематически ознакомиться с достижениями иностранной техники». 23.8.1930 начальник Технического управления А.К. Сивков сообщил начальнику УМС РККА Р.А. Муклевичу: «Расчет инженеров Балтийского завода дал для английской подлодки «L-55» при одновременном заполнении всех систерн минус тридцать сантиметров остойчивости. Ясно — наш способ расчета неверен».

Причины недостаточной остойчивости оказались следующие. Во-первых, существовавший на лодке начальный кренящий момент из-за неравномерного распределения грузов. Во-вторых, наличие общей вентиляции правых и левых цистерн главного балласта, при наличии общего кингстона, вело к свободному переливанию воды при погружении, а, следовательно, кренению лодки. Разработка мер по устранению недостатков велась в теснейшем сотрудничестве Балтийского завода, НТК ВМС и самих «вредителей», включенных в состав «Особого технического бюро» Экономического отдела ОГПУ в Ленинграде. Для уменьшения верхнего веса предлагались радикальные меры, вплоть до снятия артиллерии и носовых горизонтальных рулей. В итоге необходимые 10 т получили снятием оказавшегося неудачным свинцового подводного якоря и кормового шпиля, а на балтийских лодках еще и разместили в ограждении рубки семь цилиндров плавучести (сняты перед переводом лодок на Север). Цистерны главного балласта были разделены побортно с установкой отдельных бортовых клапанов вентиляции. 4— 5.9.1930 «Революционер» совершил успешные погружения.

Выявленные по результатам испытаний недобор скорости хода (в надводном положении 0,7 — 1, а в подводном 1,2 — 1,5 уз), длительное время погружения (75 сек), всплытие носа при складывании носовых горизонтальных рулей, выход из строя упорных подшипников Митчеля из-за загрязнения масла остатками формовочной земли из масляных камер, ослабление крепления железа якорей ГЭД, после устранения главных неприятностей были сущими пустяками. Постепенно в период службы и поддерживающих ремонтов удалось добиться исправного действия техники.

Описание конструкции

Корпус

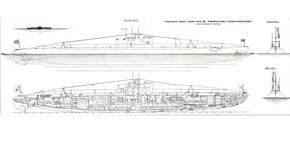

Подводные лодки типа Д имели двухкорпусную клепаную конструкцию. Прочный корпус (максимальный диаметр — 4,7 м, шпация — 500 мм) веретенообразный с листами двойной кривизны. Сферические переборки, рассчитанные на 9 кг/см² (центральный пост) и 2 кг/см² (остальные) разделяли лодку на семь отсеков.

В I-м отсеке (торпедном) размещались шесть бронзовых торпедных аппаратов калибра 533 мм с торпедами и шесть запасных торпед на стеллажах, а также стрельбовые баллоны, кран для погрузки торпед, приводы носовых горизонтальных рулей, шпиля, цистерна лага, трюмный насос, баллоны ВВД. Койки, рассчитанные на 21 человека, располагалась по стенам и в центральной части отсека, часть из них могла быть использована в качестве столов для приёма пищи. Отсек имел совмещенный входной и торпедопогрузочный люк.

Во II-м отсеке (аккумуляторном) на верхней палубе располагались радиорубка, рубка гидроакустиков, выгородка преобразователей и гальюн, в трюме — первая группа АБ.

В III-м отсеке (аккумуляторном) на жилой палубе размещались две одноместные каюты для командира и комиссара, офицерская кают-компания, спальные диваны для офицерского состава, штурманская рубка и камбуз. В этом же отсеке располагались баллоны ВВД и входной люк с выходом на палубу настройки. В трюме были размещены две группы АБ.

В IV-м отсеке (центральный пост) было сосредоточено управление системами погружения и всплытия, сжатого воздуха, горизонтальными и вертикальным рулями, аварийным продуванием главного балласта, а также дифферентовкой, откачкой воды из уравнительных цистерн и всех трюмов. Связь между центральным постом и другими отсеками осуществлялась посредством использования переговорных труб и телефонов. Кроме этого, в отсеке размещались электродвигатели приводов горизонтальных рулей, компрессор низкого давления, осушительный насос, командирский и зенитный перископы. В трюме располагался снарядный погреб.

В V-м отсеке (аккумуляторном) на верхней палубе располагались компрессоры низкого давления, баллоны ВВД, гирокомпас, осушительный насос, три койки, гальюн. В трюме размещалась четвертая группа АБ.

В VI-м отсеке (дизельном), кроме двух главных дизелей, располагались баллоны пускового воздуха дизелей, разобщительные фрикционные конические муфты линий валов, цистерна циркуляционного масла. Отсек был снабжен входным люком с выходом на палубу надстройки.

В VII-м отсеке (кормовом торпедном), кроме двух торпедных аппаратов с торпедами (без запасных торпед), были размещены два главных двухякорных гребных электродвигателя с их станциями управления, компрессор высокого давления, три койки личного состава, кулачные разобщительные муфты линий валов, упорные подшипники, трюмный насос, электродвигатель привода вертикального руля. Отсек был снабжен совмещенным входным и торпедопогрузочным люком.

Двери в переборках круглые, диаметром 800 мм. Центральный пост представлял собой отсек-убежище, I-й (носовой торпедный) и VII-й (кормовой торпедный) отсеки имели посты аварийного продувания главного балласта и оборудовались спасательными устройствами для выхода из затонувшей лодки. Прочная рубка была цилиндрической (диаметр 1,7 м) со сферической крышей. Какое-либо оборудование внутри неё отсутствовало. В аварийной ситуации рубка могла использоваться как шлюзовая камера.

В носовой и кормовой части I-го и VII-го отсеков были расположены дифферентные цистерны, а в трюме I-го торпедозаместительная и провизионная. В трюмных частях III-го и V-го отсеков (под настилом аккумуляторных ям) находились топливные цистерны. Еще одна торпедозаместительная цистерна располагалась в трюме II-го отсека, цистерна быстрого погружения и уравнительная (рассчитанные на 9 кг/см²) в трюме центрального поста. Запасы масла и воды для охлаждения дизелей размещались в цистернах, находящихся в трюмах VI-го отсека. Между прочным и легким корпусом размещались цистерны главного балласта (ЦГБ), включая среднюю группу.

В носовой оконечности размещались надводный и подводный якоря, швартовное и буксирное устройства. В надстройке — механизм отваливания складывающихся носовых горизонтальных рулей, шпиль, аварийно-сигнальные буи, а в кормовой части — шлюпка. В ограждении прочной рубки, кроме самой рубки, размещались перископы, цилиндры плавучести, главный трубопровод вентиляции, 102-мм орудие и радиомачта.

На лодке имелось восемь цистерн главного балласта (шесть бортовых и две концевых). Бортовые балластные цистерны № 5, 6, 7, 8 имели возможность принимать топливо. Управление клапанами вентиляции было дистанционное пневматическое (были и местные ручные приводы), кингстоны имели только ручной привод. Первоначально цистерны имели раздельные кингстоны, но общие клапаны вентиляции, позже также замененные индивидуальными для каждого борта. Кроме того, имелись палубные цистерны для плавания в позиционном положении. Палубные цистерны заполнялись самотёком через шпигаты.

Переход из крейсерского положения в позиционное занимал 30 с, из позиционного в погружённое 1 мин 10 с и из крейсерского в погружённое 1 мин 30 с. Для продувания концевых групп при переходе из позиционного положения в крейсерское применялись компрессоры низкого давления фирмы Броун-Бовери типа V4-03, производительностью 45 м³/мин.

Главный водяной балласт, помимо продувания воздухом низкого давления (нормальное всплытие) или высокого давления (аварийное всплытие), мог также откачиваться за борт помпой фирмы «Рато», производительностью 250 т/ч (позднее осушительным центробежным насосом Р-130 той же производительности).Дистанционное управление клапанами вентиляции осуществлялось из центрального поста. Трюмные поршневые насосы в количестве двух, производительностью 15 т/ч могли быть использованы для осушения отсеков. Для пополнения запаса сжатого воздуха имелось два компрессора высокого давления К-6 производительностью 8 л/мин при давлении 220 кг/см² каждый.

Запас воздуха высокого давления размещался в пяти группах баллонов, помещенных в прочном корпусе. Время заполнения вмех групп баллонов ВВД — 12,5 часов. Арматуры водяного и дифферентовочного трубопроводов, сжатого воздуха высокого давления, трубопровода низкого давления выполнялись из меди. Трубопроводы общей вентиляции были прямоугольного или трапециевидного сечения.Вертикальный руль имел ось баллера наклоненной в нос на 7°. Предполагалось, что при перекладке на борт такой руль будет одновременно действовать, и как горизонтальный, переложенный на погружение, благодаря чему можно удержать лодку от всплытия во время циркуляции на подводном ходу. Однако на практике это предположение не оправдалось. Рули имели электроприводы. Вертикальный руль схемы Вард-Леонарда, горизонтальные рули — контроллер. На приводе вертикального руля применялось винтовое устройство Дэвиса и дифференциальная муфта Федорицкого, служащая для быстрого перехода с электрического управления на ручное. Ручное управление вертикальным рулем находилось в центральном посту, электродвигатель привода вертикального руля размещался в кормовом отсеке.

Носовые горизонтальные рули были складывающиеся. Электродвигатели приводов носовых и кормовых горизонтальных рулей размещались в центральном посту у постов управления рулями. Электромотор складывания носовых горизонтальных рулей также использовался в качестве привода шпиля и брашпиля.В годы войны морякам досаждали поломки отдельных устройств и систем, особенно рулей и их приводов. Неудачными оказались конструкция кингстона цистерны быстрого погружения (открывался внутрь цистерны и в случае неисправности мог отжиматься давлением; возможно из-за этого в ноябре 1940 г. погибла «Д-1») и клинкетов выхлопа дизелей. Из-за образовывавшегося нагара клинкеты переставали закрываться и при погружении начинали течь. Объём поступления воды зависел от глубины погружения, следовательно, возможность манёвра лодки по глубине ограничивалась.

Вспомогательное оборудование

Подлодки имели по два перископа (командирский и зенитный). На лодках первых серий, где наблюдение осуществлялось из центрального поста, использовались 9-метровые перископы. На последующих сериях и при модернизациях старых субмарин пользоваться перископами стали из боевой рубки. При этом посчитали возможным ограничиться длиной перископов в 8,5 метров. Командирские кроме непосредственно функции наблюдения служили также для определения расстояния до цели, пеленга и курсового угла на цель, курсового угла цели и ее скорости. Устройство зенитных было идентично командирским и отличалось от последних большим углом вертикального наведения (до 90°) и большей светосилой, что делало их предпочтительными при наблюдении в сумерках и ночью.

Несколько десятков перископов были закуплены в 1931-1933 гг. в Италии у фирмы «Галилео» и в Германии у фирмы «Карл Цейс». От отечественных они отличались системой измерения дистанции, не требовавшей знания размеров цели (оптический дальномер, основанный на совмещении верхней и нижней половинок изображения), и возможностью подсоединения фотокамеры.

Трубы отечественных перископов изготавливались из бронзы. Такой материал был достаточно прочен и не корродировал в морской воде, но был слишком тяжел, хорошо передавал вибрацию, и имел высокую стоимость. Отечественная промышленность долго не могла обеспечить производство труб из нержавеющей стали. Имелись проблемы и с повышенной шумностью цепной системы (цепь Галля) подъема перископов. У тросовых систем иногда происходило соскакивание троса с ведущих роликов.

На «Декабристах» установили шумопеленгаторы фирмы «Атлас верке» с 16 приемниками и эллиптической базой, а так же немецкую аппаратуру звукоподводной связи.

На лодке кроме обычного якоря Холла был установлен подводный грибовидный якорь. Однако при первом же испытании его трос соскочил с барабана, и потребовались значительные усилия, чтобы оторвать якорь от грунта. От этого устройства пришлось отказаться.

Энергетическая установка и ходовые качества

Энергетическая установка подводных лодок типа Д («Декабрист») включала два компрессорных дизельных двигателя (ДД) MAN (две первые ПЛ серии) или «42-Б-6» (остальные ПЛ серии) для движения над водой суммарной мощностью 2200 л.с. ДД могли одновременно работать на подзарядку двух аккумуляторных батарей и на потребителей электроэнергии. В подводном положении два трёхлопастных гребных винта (диаметром 1590 мм) приводились в движение двумя главными электродвигателями (ЭД) ПГ-20 суммарной мощностью 1050 л.с. (310 об/мин).

Четыре группы аккумуляторных батарей (АБ) типа «ДК» из 60 элементов в каждой, размещенных в герметичных ямах в трёх отсеках: 1-я группа - II отсек, 2-3-я группы - III отсек, 4-я группа - V отсек. Элементы могли подключаться как последовательно, так и параллельно. Система вентиляции — общеямовая и индивидуальная по элементам. Предельное напряжение при зарядке 160-300 вольт. Для стабилизации напряжения (56-150 вольт при зарядке АБ) в сети приводов вспомогательных механизмов, системы освещения и вентиляции использовались реостаты.

Конструкция корпуса ПЛ обеспечивала погружение на 90 метров. Запас топлива составлял 128 т. Автономность - 45 суток. Лодка могла находиться в море в крейсерском положении при волнении до 10 баллов по шкале Бофорта, в позиционном до 5. До модернизации на перископной глубине наблюдался бурун от антенных стоек. При складывании НГР в подводном положении носовая оконечность начинала всплывать.

Максимальная скорость достигала 14 узлов в надводном положении; 9 узлов при движении под водой.

Дальность плавания составляла:

- в надводном положении 7500 морских миль при крейсерской скорости в 8,4 узлов;

- в подводном положении 132 морских миль на скорости в 2,4 узлов.

Экипаж и обитаемость

Экипаж подводных лодок состоял из 10 офицеров (командир, комиссар, старпом, командиры БЧ-1-4, БЧ-2-3, БЧ-5, командиры рулевой, торпедной групп и группы движения, военфельдшер), 15 старшин и 28 матросов.

Личный состав размещался на постоянных койках в I, V и VII-м отсеках. Запас пресной воды внутри прочного корпуса составлял 8,2 т, размещался в I, III и VII отсеках. Автономность по нормальному запасу продуктов составляла 28 суток.

Вооружение

Минно-торпедное вооружение

Трубы 533-мм торпедных аппаратов субмарин I серии изготовлялись из бронзы. В конструкции аппаратов использовалась традиционная схема: на трубе располагались боевой баллон с запасом сжатого воздуха, боевой и ординарный клапаны, приводы открывания и закрывания передней крышки аппарата. Все типы аппаратов обеспечивали безаварийный пуск торпед с глубин до 15 м, что в межвоенный период считалось вполне удовлетворительным показателем, поскольку перископная глубина, с которой, как правило, осуществлялась стрельба, имела меньшее значение.

Для применения 450-мм торпед использовались специальные вкладные решетки, конструкцию которых мы «подсмотрели» у итальянцев. Решетки для части аппаратов были непременной принадлежностью субмарин первых серий советской постройки: по три на каждый «Декабрист». На подводных лодках типов «Д» систему беспузырной и бездифферентной стрельбы начали устанавливать с 1942 г.

Субмарины типов «Д» и «Л» могли использовать всю номенклатуру состоявших на вооружении 533-мм парогазовых торпед. Основным типом являлись торпеды 53-38 — довольно надежные изделия, хотя и не лишенные таких специфических недостатков, как плохое удерживание глубины хода при установке на малые значения (а их приходилось ставить из-за отсутствия неконтактных взрывателей и малой осадки некоторых типов кораблей и судов противника) и травление донышек воздушных резервуаров. Последнее вело к уменьшения дальности хода торпед, временами довольно значительному. С 1943 года торпеды начали оснащаться приборами установки угла поворота гироскопа МО-3 и неконтактными взрывателями НВС. И если первые вполне соответствовали предъявляемым требованиям, то взрыватели временами отказывали, а также продемонстрировали явную склонность к преждевременному срабатыванию из-за нарушения герметичности укупурки.

Вспомогательная/зенитная артиллерия

С 1927 г. началась разработка универсальной пушки калибра 102 мм. Фактически это было 102/60 орудие Обуховского завода, но с укороченным до 45 калибров стволом и на станке, допускавшем угол возвышения 60°. Установка, получившая индекс Б-2, оказалась не слишком удачной: малая скорострельность, неудобное заряжание, возрастание усилия на штурвалах наводки при увеличении угла возвышения, неудачное расположение компенсатора, большая численность прислуги. Тем не менее, все лодки I серии за неимением лучшего получили Б-2.

В ходе капитальных ремонтов эти орудия заменяли на 100-мм Б-24ПЛ[1], но в войну Б-2 еще стояли на черноморских «Д-5», «Л-4» и «Л-5». Приказ об окончательном снятии ее с вооружения состоялся только 8 июня 1945 года. В целом АУ 100-мм Б-24ПЛ оказались удачными, позволяя вести огонь, как по морским, так и по воздушным целям, что позволяло использовать лодки для ПВО баз. Моряки давали высокую оценку как боевым качествам (скорострельность, меткость, мощность огня), так и эксплуатационным.

Первые «Декабристы» и «Ленинцы» до модернизации остались только с выносными пулемётами «Максим» винтовочного калибра.В 1941 г. на черноморской лодке «Д-4» с ходе ремонта с модернизацией установили 12,7-мм пулеметов ДШК. Во всех случаях пулемет ставился вместо 45-мм орудия.

| Характеристики | 102-мм Б-2 | 100-мм Б-24 | 45-мм 21-К |

|---|---|---|---|

| Калибр | 43 | 51 | 43 |

| Длина орудия, мм | 4570 | 5100 | 2397 |

| Вес орудия, кг | 2087 | 2387 | 107-115[2] |

| Вес снаряда, кг | 30 | 28 | 1,41 |

| Скорострельность, выстр./мин. | 4-6 | 12 | 25-30 |

| Начальная скорость снаряда, м/с | 755 | 804-872 | 760 |

| Угол возвышения | -5° / +60° | -5° / +45° | -10° / +85° |

| Максимальная дальность стрельбы, км (по горизонтали / по вертикали) |

16,4 | 22,3 / 9,6 | 9,2 / 4,5 |

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Подводные лодки типа «Д» имели по два перископа (командирский и зенитный)[3]. Наблюдение осуществлялось из центрального поста, использовались 9-метровые перископы. При модернизациях старых субмарин пользоваться перископами стали из боевой рубки. При этом посчитали возможным ограничиться длиной перископов в 8,5 метров.

Шумопеленгаторы для первых отечественных подлодок были закуплены в Германии в 1930 г. НА ПЛ типа «Д» установили шумопеленгаторы фирмы Atlas Werke с 16 приемниками и эллиптической базой, а также немецкую аппаратуру звукоподводной связи. На основе немецкого образца был разработан шумопеленгатор «Марс-16». Гидролокационными станциями (ГЛС) «Декабристы» в массовом порядке не оснащались, но на ПЛ «Д-5» был установлен макетный образец ГЛС «Маяк»[4], который имел следующие характеристики: дистанция эха 8— 10 кбт, точность пеленгования 2-5°. Однако в серию ГЛС не пошла из-за низкой помехозащищенности.

В 1945 году на ПЛ Д-2 был установлен британский гидролокатор «Аздик-129», получивший в советском флоте обозначение «Дракон-129». Прибор имел следующие характеристики: дальность обнаружения в активном режиме 4-12 кбт, шумопеленгования 30-40 кбт, звукоподводной связи 40-50 кбт, ошибка определения дистанции 1% расстояния, курсового угла в активном режиме 5°, шумопеленгования 2°.

На субмаринах типа «Д» устанавливались следующие штурманские приборы: гирокомпасы ГУ М-1 модель 2 (на некоторых лодках имелись также импортные гирокомпаса фирм «Сперри» и «Аншютц»); магнитный 127-мм компас ГОН, установленный на мостике с передачей изображения картушки в рубку и центральный пост; лаги электромеханические ГО марка 3; эхолоты ЭЛ, ЭМС-2.

В 1937 г. на вооружение флота приняли систему радиовооружения кораблей «Блокада-2». В неё входили: коротковолновый супергетеродинные приемник «Пурга» и длинноволновый «Гроза», коротковолновые передатчики «Щука» и «Скат», а также универсальный передатчик КВ/ДВ диапазона «Шквал-М». Регенеративный приемник «Метель», предназначенный для вооружения вспомогательных и мобилизуемых судов и имевший худшие характеристики чувствительности, стоял только на «Д-2».

Для внутриэскадренной связи и связи с десантными партиями имелась приемопередающая станция УКВ-диапазона «Рейд» (мощность 4-6 Вт, дальность передачи до 15 миль). Для отправки приказаний с базы на лодку основной считалась длинноволновая связь, дублирующей — коротковолновая. Лодки же наоборот, связывались с базой на коротких волнах, и только при выходе из строя KB-передатчика на длинных. Все приборы могли работать как радиотелеграфом, так и радиофоном через микрофон. Для осуществления звукоподводной связи устанавливалась двухмечевая установка звукоподводной связи «Сириус».

С конца 1943 г. на лодки начали устанавливать антенны ВАН-1 (заваливающаяся легкая мачта) и ВАН-3 (телескопически выдвигающаяся мачта с электроприводом).

Модернизации и переоборудования

Построенные корабли

| Подводные лодки типа «Д» («Декабрист») I серии | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| № | Название | Зав. номер |

Верфь | Дата закладки |

Дата спуска на воду |

Дата вступления в состав флота |

Судьба |

| 1 | Д-1 «Декабрист» | 177 | ССЗ № 189, Ленинград | 05.03.1927 | 03.11.1928 | 12.11.1930 | 13.11.1940 погибла со всем экипажем (55 человек) во время учений в Мотовском заливе |

| 2 | Д-2 «Народоволец» | 178 | ССЗ № 189, Ленинград | 05.03.1927 | 19.05.1929 | 06.09.1931 | Списана 20.06.1956, переформирована в учебно-тренировочную станцию, 05.03.1987 исключена из списков ВМФ, 08.07.1989 после восстановительного ремонта лодка-музей |

| 3 | Д-3 «Красногвардеец» | 179 | ССЗ № 189, Ленинград | 05.03.1927 | 12.07.1929 | 01.10.1931 | Погибла 10.06.1942 |

| 4 | Д-4 «Революционер» | 27/192 | ССЗ №444 им. Марти, Николаев | 14.04.1927 | 16.04.1929 | 30.12.1930 | В 12.1943 не вернулась из боевого похода. |

| 5 | Д-5 «Спартаковец» | 28/193 | ССЗ №444 им. Марти, Николаев | 14.04.1927 | 28.09.1929 | 05.04.1931 | С 10.1948 учебная лодка, списана 12.1955 |

| 6 | Д-6 «Якобинец» | 29/194 | ССЗ №444 им. Марти, Николаев | 14.04.1927 | 12.05.1930 | 15.06.1931 | Затоплена экипажем 26.6.1942 |

См. также

- ↑ Новое орудие крупного калибра для вооружения лодок начали разрабатывать с 1932 г. и спустя три года произвели первую партию 100-мм установок Б-24ПЛ.

- ↑ всей установки - 507 кг

- ↑ Командирские перископы, кроме непосредственно функции наблюдения, служили также для определения расстояния до цели, пеленга и курсового угла на цель, курсового угла цели и ее скорости. Устройство зенитных было идентично командирским и отличалось от последних большим углом вертикального наведения (до 90°) и большей светосилой, что делало их предпочтительными при наблюдении в сумерках и ночью.

- ↑ В 1936 г. был разработан и прошел испытания первый отечественный образец гидролокационной станции (ГЛС). Принципиальное отличие этого прибора от шумопеленгатора состояло в возможности измерять расстояние до обнаруженного объекта, исходя из расчета времени возвращения отраженного эха. Как показала практика, эхо-посылками могли быть обнаружены не только надводные корабли и подводные лодки, но даже вражеские якорные мины. С учетом этого важность прихода ГЛС на вооружение подлодок трудно переоценить.

Литература и источники информации

Литература

- Морозов М.Э., Кулагин К.Л. Первые подлодки СССР. «Декабристы» и «Ленинцы». — Москва: «Яуза», «Коллекция», «Эксмо», 2010.

- Морозов М.Э. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. — «Полигон», 2001.

- Дашьян А.В., Патинян С.В., Митюков Н.В., Барабанов М.С. Флоты Второй мировой. — Москва: «Яуза», «Коллекция», «Эксмо», 2009.

Ссылки

- www.navweaps.com

- www.navypedia.org

- https://submarine-at-war.ru/types/i.html

- https://deepstorm.ru/DeepStorm.files/17-45/d%20I/list.htm

- https://web.archive.org/web/20070928064425/http://www.morflot.tsi.ru/rus_flot_1696-1917/podlodki/type_d_1.html

- https://war-book.ru/podvodnye-lodki-tipa-d-seriya-i/

Галерея изображений

-

Орудие 100-мм Б-24ПЛ