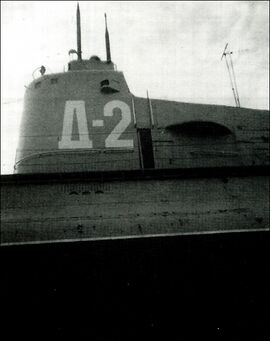

Д-2 «Народоволец» (1929)

Общие сведения

Подводные лодки типа Д («Декабрист») I серии для своего временного периода обладали очень высоким военным потенциалом. Они стали заметным продвижением вперед в советском подводном кораблестроении. Опыт в их создании и производстве стал началом для последующего развития подводного ВМФ СССР в довоенные годы.

Д-2 «Народоволец» — одна из первых подводных лодок советской постройки и проектировки. Одним из разработчиков проекта стал доктор технических наук, профессор Борис Михайлович Малинин, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, а также лауреат Сталинской премии (1943 год).

История создания

Основная статья: Подводные лодки типа «Д» («Декабрист») I серии

Постройка и испытания

Подводная лодка Д-2 («Народоволец») заложена 5 марта 1927 года на заводе № 189 (Балтийский завод) в Ленинграде под строительным номером 178. На церемонии закладки присутствовали руководитель ленинградских коммунистов С.М. Киров, начальник ВМС РККА Р.А. Муклевич и начальник Морских сил Балтийского моря М.В. Викторов.

19 мая 1929 года подводная лодка спущена на воду, и 11 октября 1931 года вошла в состав Морских Сил Балтийского моря.

Описание конструкции

Корпус

Подводные лодки типа Д имели двухкорпусную клёпаную конструкцию. Прочный корпус (максимальный диаметр — 4,7 м, шпация — 500 мм) веретенообразный с листами двойной кривизны. Сферические переборки, рассчитанные на 9 кг/см² (центральный пост) и 2 кг/см² (остальные) разделяли лодку на семь отсеков.

В I-м отсеке (торпедном) размещались шесть бронзовых торпедных аппаратов калибра 533-мм с торпедами и шесть запасных торпед на стеллажах, а также стрельбовые баллоны, кран для погрузки торпед, приводы носовых горизонтальных рулей, шпиля, цистерна лага, трюмный насос, баллоны ВВД. Койки, рассчитанные на 21 человека, располагалась по стенам и в центральной части отсека, часть из них могла быть использована в качестве столов для приёма пищи. Отсек имел совмещенный входной и торпедопогрузочный люк.

Во II-м отсеке (аккумуляторном) на верхней палубе располагались радиорубка, рубка гидроакустиков, выгородка преобразователей и гальюн, в трюме — первая группа АБ.

В III-м отсеке (аккумуляторном) на жилой палубе размещались две одноместные каюты для командира и комиссара, офицерская кают-компания, спальные диваны для офицерского состава, штурманская рубка и камбуз. В этом же отсеке располагались баллоны ВВД и входной люк с выходом на палубу настройки. В трюме были размещены две группы АБ.

В IV-м отсеке (центральный пост) было сосредоточено управление системами погружения и всплытия, сжатого воздуха, горизонтальными и вертикальным рулями, аварийным продуванием главного балласта, а также дифферентовкой, откачкой воды из уравнительных цистерн и всех трюмов. Связь между центральным постом и другими отсеками осуществлялась посредством использования переговорных труб и телефонов. Кроме этого, в отсеке размещались электродвигатели приводов горизонтальных рулей, компрессор низкого давления, осушительный насос, командирский и зенитный перископы. В трюме располагался снарядный погреб.

В V-м отсеке (аккумуляторном) на верхней палубе располагались компрессоры низкого давления, баллоны ВВД, гирокомпас, осушительный насос, три койки, гальюн. В трюме размещалась четвертая группа АБ.

В VI-м отсеке (дизельном), кроме двух главных дизелей, располагались баллоны пускового воздуха дизелей, разобщительные фрикционные конические муфты линий валов, цистерна циркуляционного масла. Отсек был снабжен входным люком с выходом на палубу надстройки.

В VII-м отсеке (кормовом торпедном), кроме двух торпедных аппаратов с торпедами (без запасных торпед), были размещены два главных двухякорных гребных электродвигателя с их станциями управления, компрессор высокого давления, три койки личного состава, кулачные разобщительные муфты линий валов, упорные подшипники, трюмный насос, электродвигатель привода вертикального руля. Отсек был снабжен совмещенным входным и торпедопогрузочным люком.Двери в переборках круглые, диаметром 800 мм. Центральный пост представлял собой отсек-убежище, I-й (носовой торпедный) и VII-й (кормовой торпедный) отсеки имели посты аварийного продувания главного балласта и оборудовались спасательными устройствами для выхода из затонувшей лодки. Прочная рубка была цилиндрической (диаметр 1,7 м) со сферической крышей. Какое-либо оборудование внутри неё отсутствовало. В аварийной ситуации рубка могла использоваться как шлюзовая камера.

В носовой и кормовой части I-го и VII-го отсеков были расположены дифферентные цистерны, а в трюме I-го торпедозаместительная и провизионная. В трюмных частях III-го и V-го отсеков (под настилом аккумуляторных ям) находились топливные цистерны. Еще одна торпедозаместительная цистерна располагалась в трюме II-го отсека, цистерна быстрого погружения и уравнительная (рассчитанные на 9 кг/см²) в трюме центрального поста. Запасы масла и воды для охлаждения дизелей размещались в цистернах, находящихся в трюмах VI-го отсека. Между прочным и лёгким корпусом размещались цистерны главного балласта (ЦГБ), включая среднюю группу.

В носовой оконечности размещались надводный и подводный якоря, швартовное и буксирное устройства. В надстройке — механизм отваливания складывающихся носовых горизонтальных рулей, шпиль, аварийно-сигнальные буи, а в кормовой части — шлюпка. В ограждении прочной рубки, кроме самой рубки, размещались перископы, цилиндры плавучести, главный трубопровод вентиляции, 102-мм орудие и радиомачта.

На лодке имелось восемь цистерн главного балласта (шесть бортовых и две концевых). Бортовые балластные цистерны № 5, 6, 7, 8 имели возможность принимать топливо. Управление клапанами вентиляции было дистанционное пневматическое (были и местные ручные приводы), кингстоны имели только ручной привод. Первоначально цистерны имели раздельные кингстоны, но общие клапаны вентиляции, позже также замененные индивидуальными для каждого борта. Кроме того, имелись палубные цистерны для плавания в позиционном положении. Палубные цистерны заполнялись самотёком через шпигаты.

Переход из крейсерского положения в позиционное занимал 30 с, из позиционного в погружённое 1 мин 10 с и из крейсерского в погружённое 1 мин 30 с. Для продувания концевых групп при переходе из позиционного положения в крейсерское применялись компрессоры низкого давления фирмы Броун-Бовери типа V4-03, производительностью 45 м³/мин.

Главный водяной балласт, помимо продувания воздухом низкого давления (нормальное всплытие) или высокого давления (аварийное всплытие), мог также откачиваться за борт помпой фирмы «Рато», производительностью 250 т/ч (позднее осушительным центробежным насосом Р-130 той же производительности).Дистанционное управление клапанами вентиляции осуществлялось из центрального поста. Трюмные поршневые насосы в количестве двух, производительностью 15 т/ч могли быть использованы для осушения отсеков. Для пополнения запаса сжатого воздуха имелось два компрессора высокого давления К-6 производительностью 8 л/мин при давлении 220 кг/см² каждый.

Запас воздуха высокого давления размещался в пяти группах баллонов, помещенных в прочном корпусе. Время заполнения вмех групп баллонов ВВД — 12,5 часов. Арматуры водяного и дифферентовочного трубопроводов, сжатого воздуха высокого давления, трубопровода низкого давления выполнялись из меди. Трубопроводы общей вентиляции были прямоугольного или трапециевидного сечения.Вертикальный руль имел ось баллера наклоненной в нос на 7°. Предполагалось, что при перекладке на борт такой руль будет одновременно действовать, и как горизонтальный, переложенный на погружение, благодаря чему можно удержать лодку от всплытия во время циркуляции на подводном ходу. Однако на практике это предположение не оправдалось. Рули имели электроприводы. Вертикальный руль схемы Вард-Леонарда, горизонтальные рули — контроллер. На приводе вертикального руля применялось винтовое устройство Дэвиса и дифференциальная муфта Федорицкого, служащая для быстрого перехода с электрического управления на ручное. Ручное управление вертикальным рулем находилось в центральном посту, электродвигатель привода вертикального руля размещался в кормовом отсеке.

Носовые горизонтальные рули были складывающиеся. Электродвигатели приводов носовых и кормовых горизонтальных рулей размещались в центральном посту у постов управления рулями. Электромотор складывания носовых горизонтальных рулей также использовался в качестве привода шпиля и брашпиля.В годы войны морякам досаждали поломки отдельных устройств и систем, особенно рулей и их приводов. Неудачными оказались конструкция кингстона цистерны быстрого погружения и клинкетов выхлопа дизелей. Из-за образовывавшегося нагара клинкеты переставали закрываться и при погружении начинали течь. Объём поступления воды зависел от глубины погружения, следовательно, возможность манёвра лодки по глубине ограничивалась.

Энергетическая установка и ходовые качества

Энергетическая установка подводной лодки Д-2 «Народоволец» включала два компрессорных дизельных двигателя (ДД) MAN для движения над водой суммарной мощностью 2200 л.с. ДД могли одновременно работать на подзарядку двух аккумуляторных батарей и на потребителей электроэнергии. В подводном положении два трёхлопастных гребных винта (диаметром 1590 мм) приводились в движение двумя главными электродвигателями (ЭД) ПГ-20 суммарной мощностью 1050 л.с. (310 об/мин).

Четыре группы аккумуляторных батарей (АБ) типа «ДК» из 60 элементов в каждой, размещенных в герметичных ямах в трёх отсеках: 1-я группа - II отсек, 2-3-я группы - III отсек, 4-я группа - V отсек. Элементы могли подключаться как последовательно, так и параллельно. Система вентиляции — общеямовая и индивидуальная по элементам. Предельное напряжение при зарядке 160-300 вольт. Для стабилизации напряжения (56-150 вольт при зарядке АБ) в сети приводов вспомогательных механизмов, системы освещения и вентиляции использовались реостаты.

Конструкция корпуса ПЛ обеспечивала погружение на 90 метров. Запас топлива составлял 128 т. Автономность - 45 суток. Лодка могла находиться в море в крейсерском положении при волнении до 10 баллов по шкале Бофорта, в позиционном до 5. До модернизации на перископной глубине наблюдался бурун от антенных стоек. При складывании НГР в подводном положении носовая оконечность начинала всплывать.

Максимальная скорость достигала 14 узлов в надводном положении; 9 узлов при движении под водой.

Дальность плавания составляла:

- в надводном положении 7500 морских миль при крейсерской скорости в 8,4 узлов;

- в подводном положении 132 морских миль на скорости в 2,4 узлов.

Вспомогательное оборудование

При создании «Декабристов» были спроектированы специальные комплексы спасательных средств для личного состава, впоследствии ставший стандартным и внедрявшийся в последующем на многих проектах подводных лодок, создаваемых в более позднее время. В данный комплекс входили аварийные буи в первом и последнем отсеках, позволявшие осуществлять радио связь с землей, выдвижные тубусы для создания воздушной подушки при заполнении отсека водой, индивидуальные спасательные аппараты, специальные внешние крепления для подъёма лодки со дна, клапаны внешнего продувания балластных цистерн и клапаны подачи воздуха в отсеки с надводного корабля.

(Е.А. Иванушкин, И.Я. Князев, А.Г. Кокарев,

А.И. Филипов, П.Ф. Поцей).

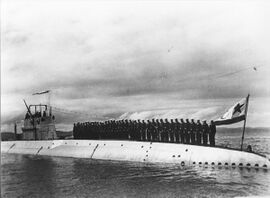

Экипаж и обитаемость

Экипаж подводных лодок состоял из 53 человек, в том числе 10 офицеров (командир, комиссар, старпом, командиры БЧ-1-4, БЧ-2-3, БЧ-5, командиры рулевой, торпедной групп и группы движения, военфельдшер), 15 старшин и 28 краснофлотцев.

Личный состав размещался на постоянных койках в I, V и VII-м отсеках. Запас пресной воды внутри прочного корпуса составлял 8,2 т, размещался в I, III и VII отсеках. Автономность по нормальному запасу продуктов составляла 28 суток.

Вооружение

Минно-торпедное вооружение

Д-2 «Народоволец» имел восемь 533 мм торпедных аппаратов (6 носовых, 2 кормовых). Аппараты были пневматическими, торпедные трубы были сделаны из бронзы. ТА обеспечивали безаварийный пуск торпед с глубин до 15 м.

Боекомплект составлял 14 торпед: 8 в аппаратах, а оставшиеся 6 запасных находились в стеллажах в I отсеке. Так как создание торпед 53-27 шло с запозданием, то лодки I серии вступали в строй со специальными решётками в торпедных аппаратах, позволяющими использовать торпеды калибра 450 мм. Вместе с тем, основным типом торпед, применявшихся на подводных лодках того времени, были «53-38».

| Характеристики | торпеда «53-27» | торпеда «53-38» | торпеда «53-38У» |

|---|---|---|---|

| Диаметр, мм | 533 | 533 | 533 |

| Длина, м | 7,0 | 7,2 | 7,4 |

| Вес, кг | 1710 | 1615 | 1725 |

| Масса боевой части, кг | 265 | 300 | 400 |

| Дальность и скорость хода, км-узл. | 3,5 км со скоростью 45 уз. | 4 км со скоростью 44,5 уз., 8 км со скоростью 34,5 уз., 10 км - со скоростью 30,5 уз. |

4 км со скоростью 44,5 уз., 8 км со скоростью 34,5 уз. |

Вспомогательная/зенитная артиллерия

Изначально предполагалась установка артиллерии в количестве двух орудий 102-мм/43 Б-2. После завершения обсуждения, во избежание затопления, одно орудие убрали, а на его месте поставили 45-мм полуавтомат 21-К, а артустановки установили на ходовой мостик.

В ходе последующих капитальных ремонтов старое и считавшееся неудачным орудие Б-2 заменили на более новое и удачное 100-мм/51 Б-24, которое могло бороться с воздушными целями и обладающее более хорошими характеристиками. Вследствие того, что орудие мешало действиям вахты на мостике, то его опустили на палубу перед ограждением рубки.

| Характеристики | 102-мм Б-2 | 100-мм Б-24 | 45-мм 21-К |

|---|---|---|---|

| Калибр | 43 | 51 | 43 |

| Длина орудия, мм | 4570 | 5100 | 2397 |

| Вес орудия, кг | 2087 | 2387 | 107-115[1] |

| Вес снаряда, кг | 30 | 28 | 1,41 |

| Скорострельность, выстр./мин. | 4-6 | 12 | 25-30 |

| Начальная скорость снаряда, м/с | 755 | 804-872 | 760 |

| Угол возвышения | -5° / +60° | -5° / +45° | -10° / +85° |

| Максимальная дальность стрельбы, км (по горизонтали / по вертикали) |

16,4 | 22,3 / 9,6 | 9,2 / 4,5 |

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Подводные лодки типа «Д» имели по два перископа (командирский и зенитный)[2]. Наблюдение осуществлялось из центрального поста, использовались 9-метровые перископы. При модернизациях старых субмарин пользоваться перископами стали из боевой рубки. При этом посчитали возможным ограничиться длиной перископов в 8,5 метров. В качестве аппаратуры обнаружения на Д-2 был установлен шумопеленгатор «Марс-16».

На подводных лодках устанавливались следующие навигационные приборы: гирокомпас ГУ М-1 модель 2; один магнитный 127-мм компас ГОН-3, установленный на мостике с передачей изображения картушки в рубку и центральный пост; электромеханический лаг ГО марка 1 модель 2; лот-эхолот системы ЗМИ.

Радиоаппаратура внешней связи состояла из длинноволнового передатчика «Окунь» и коротковолнового «Щука». Для приема служили длинноволновый «Дозор» и коротковолновый «Метель». Для внутриэскадренной связи и связи с десантными партиями имелась приемопередающая УКВ-станция «Рейд» (мощность 4-6 Вт, дальность передачи до 15 миль). Для отправки приказаний с базы на лодку основной считалась длинноволновая связь, дублирующей — коротковолновая. Лодки же наоборот, связывались с базой на коротких волнах, и только при выходе из строя KB-передатчика на длинных. Все приборы могли работать как радиотелеграфом, так и радиофоном через микрофон. Для осуществления звукоподводной связи устанавливалась двухмечевая установка звукоподводной связи «Сириус». Также на лодке был установлен радиопеленгатор «Бурун». Для подачи сигналов имелись фонарь Ратьера и семафор. Освещение поверхности в ночное время производилось прожектором МСПА~л 4,0.

Модернизации и переоборудования

История службы

Служба в СФ

Летом 1933 года подлодка, в составе кораблей ЭОН-1, по только что достроенному Беломоро-Балтийскому каналу направилась на Север, и 5 августа 1933 года вошла в состав Северной Военной флотилии. В сентябре 1933 года «Народоволец» получил литерно-цифровое обозначение Д-2, но прежнее название употребляли как в официальных документах, так и в повседневной жизни.

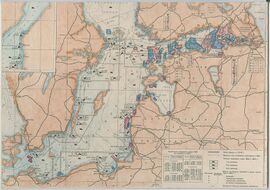

В августе 1936 года Д-2 под руководством капитана второго ранга Л.М.Рейснера, в паре с Д-1, подлодки посетили Новую Землю, и, пройдя проливом Маточкин Шар, вышли в Карское море. Вернувшись в Кольский залив, обе лодки участвовали в тактических учениях.

Следующий поход лодка совершила к Лофонтенским островам, выдержав по пути бурю и девятибалльный шторм. За время второго плавания Д-2 прошла 6.304 мили, из них 501 милю под водой.

В апреле-мае 1939 года лодка под командованием старшего лейтенанта А.А.Жукова обеспечивала радиосвязью самолет В.К.Коккинаки во время его беспосадочного перелета в США.

Великая Отечественная война

Основная статья: Великая Отечественная война

22 июня 1941 года лодка находилась под командованием капитан-лейтенанта Линденберга Романа Владимировича в составе Дивизиона, капитально ремонтирующихся и строящихся подводных лодок Учебной Бригады завода № 189 в Ленинграде. Уровень технической готовности лодки составлял 95,8%. По окончании ремонта Д-2 на Север уже возвратиться не смогла, так как немцы вышли к Неве, и переход стал невозможен. 17 августа 1941 года Д-2 вновь вошла в состав КБФ.

В свой первый боевой поход лодка вышла только 23 сентября 1942 года. На следующий день Д-2 попала в противолодочной сеть, установленную немцами и сильно ударилась о грунт, повредив вертикальный руль. Освободиться от сети удалось только через четыре часа; еще сутки ушли на ремонт повреждений. Д-2 не была атакована противолодочными средствами противника только потому, что погода не благоприятствовала их действиям. Исправив повреждения, подводная лодка 29 сентября форсировала Финский залив и заняла указанный район у мыса Ристна.

Ночью 30 сентября Д-2 получила приказ сменить район патрулирования и утром 6 октября прибыла на позицию у острова Борнхольм, по пути 3 октября в районе маяка Хегбю атаковав конвой. Через минуту после выпуска торпед на Д-2 услышали взрыв. Советская сторона, со ссылкой на сообщение стокгольмского радио, претендует на потопление транспорта в 11 500 брт. Преследованию подводная лодка не подвергалась.

Еще четыре атаки (7, 8, 10 и утром 14 октября) по транспортам противника Д-2 провела неудачно. 7 октября Д-2 после выстрела вынырнула на поверхность. Транспорт, заметив торпеду, уклонился от нее. На следующий день был безуспешно атакован шведский транспорт Gunnar («Гуннар»). 10 октября так же безрезультатно атакован пароход Timandra («Тимандара»). Торпеда пускалась вслед уходящему судну. Утром 14 октября в момент залпа субмарина из-за ошибки рулевого-горизонтальщика ушла на глубину.

Вечером 14 октября торпеда с Д-2 отправила на дно немецкий транспорт Jacobus Fritzen («Якобус Фрицен») (4 090 брт) с грузом угля.

19 октября 1942 года к югу от Треллеборга Д-2 вышла в атаку на конвой. Шведский паром «Конунг Густав V» сумел уклониться от торпеды, а паром Deutschland («Дойчланд») (2 972 брт), перевозивший отпускников норвежского легиона, получил попадание в корму. При взрыве погибло 24 человека, ранено 29 человек, судно ремонтировалось до февраля 1943 года. Корабли сопровождения конвоя безуспешно сбросили на подводную лодку 16 глубинных бомб.

29 октября при возвращении на базу Д-2 в 10 милях восточнее острова Богшер была обнаружена силами ПЛО противника и в течение четырех часов преследовалась сторожевым кораблем, который сбросил на лодку 48 глубинных бомб. В ночь на 7 ноября Д-2 благополучно прибыла в Кронштадт.

В 1943 году лодка в море не выходила.

В свой следующий поход Д-2 отправилась только 2 октября 1944 года. Практически сразу же после выхода лодку начала преследовать череда поломок, продолжавшихся все время боевого патрулирования. 6 октября 1944 года в результате неисправности вертикального руля Д-2 вынуждена была всплыть, и в течение получаса в светлое время суток она находилась в надводном положении, устраняя неисправность. 8 октября в районе Либавы лодка неудачно атаковала транспорт.

26 октября 1944 года Д-2 в районе маяка Паппензее атаковала конвой. По словам командира, он наблюдал гибель атакованного транспорта в перископ. Корабли сопровождения контратаковали субмарину, сбросив на нее 5 глубинных бомб. Подводную лодку дважды ударило о дно, в результате чего вышел из строя вертикальный руль. Устранить повреждения в море было невозможно, и субмарине пришлось вернуться в базу. Результатом последней атаки многие отечественные источники называют уничтожение норвежского транспорта «Нина» (1 371 брт).

Следующий боевой поход прошел безрезультатно. Лодка трижды (23, 29 декабря 1944 и 3 января 1945 года) атаковала неприятеля. 29 декабря 1944 года командир заявил о потоплении в районе Либавы транспорта.

День Победы Д-2 встретила в море, находясь в своем четвертом боевом походе. 18 мая 1945 года она благополучно вернулась на базу.

9 июня 1949 года субмарина получила обозначение Б-2.

20 июня 1956 года лодка исключена из боевого состава, разоружена и переоборудована в учебно-тренировочную станцию (УТС) по борьбе за живучесть УТС-6.

Мемориальный комплекс Д-2

Еще в далеком 1967 году группа подводников-ветеранов, написали письмо в редакцию газеты «Красная Звезда» с предложением переоборудовать Д-2 в музей. Но власти восприняли данную инициативу без должного энтузиазма. Результатом обращения ветеранов стала лишь установка мемориальной доски в передней части ограждения рубки корабля. Второй раз ветераны флота обратилась с подобной инициативой уже в 1977 году к тогдашнему Главкому Военно-Морского Флота, Адмиралу Сергею Георгиевичу Горшкову, но и в этот раз успеха не добились.

В то время лодка все еще эксплуатировалась в качестве учебно-тренировочной станции для практической подготовки подводников. Внешний вид подлодки заметно изменился, основная часть оборудования находящегося внутри демонтировали. При переоборудовании были разгерметизированы балластные цистерны. Второй отсек субмарины был превращен в бассейн для водолазов, ограждение боевой рубки переделано в башню для имитации «столба воды», который преодолевали подводники при эвакуации из затонувшей подлодки. Лишь с третей попытки удалось установить Д-2 на пьедестал.

В 1984 году в борьбу за подлодку включились специалисты ЦКБ морской техники «Рубин», Балтийский завод, командование Ленинградской военно-морской базы, объединенный Совет ветеранов-подводников ВМФ, Центральный военно-морской музей и другие организации. Судьба подводной лодки решалась на самом высоком уровне.

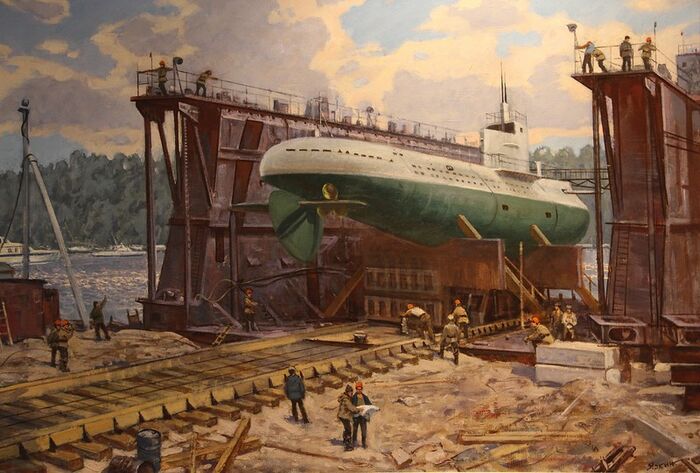

18 августа 1986 года было подписано постановление, разрешающее переоборудовать Д-2 музей. Подлодка Д-2 5 марта 1987 года исключена из списков окончательно. Начался капитальный ремонт и восстановление лодки. Д-2 оказалась в доке , где была проведена экспертиза корпуса и проверены опорные фундаменты. Было установлено, что корпус очень сильно проржавел, и подводная лодка с большим трудом удерживалась на плаву. Для дальнейшей работы с Д-2 был выделен плавучий док. Начались работы по восстановлению корабля. Было решено установить подводную лодку, с весом порядка 800 тонн, на берегу. Для этого был разработан специальный проект, в месте выхода был специально углублен фарватер.

8 июля 1989 года Д-2 была установлена в Шкиперском протоке неподалеку от площади Морской Славы в Санкт Петербурге, а 2 сентября 1994 года на берегу Васильевского острова состоялось торжественное открытие филиала Центрального военно-морского музея – подводной лодки Д-2 «Народоволец». Ремонт Д-2 был завершен спустя восемь лет. На митинге присутствовали так члены экипажа подводной лодки Д-2, участники Великой Отечественной войны: Г.П. Якупчик, Н.И. Купин, В.А. Дудкин, К.И. Радионов, С.С. Шахов и Б.П. Гущин. Сегодня на борту Д-2 открыта музейная экспозиция.

Потопленные и повреждённые корабли

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Командиры

| Командиры Д-2 «Народоволец» | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| № | Звание | ФИО | Фото | Период командования | Примечания |

| 1 | старший лейтенант | Воробьёв Владимир Семенович |  |

1 ноября 1928 — 1 октября 1929 | |

| 2 | старший лейтенант | Назаров Михаил Кузьмич |  |

1 января 1930 — 26 января 1933 | |

| 3 | капитан 2 ранга | Рейснер Лев Михайлович |  |

26 января 1933 — 13 июня 1937 | |

| 4 | капитан 3-го ранга | Дядченко Гавриил Григорьевич |  |

13 июня 1937 — 17 мая 1938 | |

| 5 | старший лейтенант | Августинович Михаил Петрович |  |

17 мая 1938 – 24 июня 1938 | |

| 6 | старший лейтенант | Жуков Аркадий Алексеевич |  |

24 июня 1938 — 1 сентября 1939 | |

| 7 | капитан 3-го ранга | Зайдулитт Измаил Магигулович |  |

29 октября 1939 — 25 ноября 1940 | |

| 8 | капитан-лейтенант (затем капитана 3, 2 ранга) |

Линденберг Роман Владимирович |  |

20 ноября 1940 — 14 сентября 1945 | |

| 9 | капитан-лейтенант | Александров Валентин Петрович |  |

1945 - 1947 | |

| 10 | капитан-лейтенант | Коваленко Георгий Данилович |  |

1947 - 1948 | |

| 11 | капитан-лейтенант | Егоров Сергей Григорьевич |  |

1948 - 1949 | |

| 12 | капитан-лейтенант | Андашев Виктор Петрович |  |

с 1949 | |

| 13 | капитан-лейтенант | Хомич Иван Маркович |  |

1951 - 1955 | |

| 14 | капитан-лейтенант | Ананьев Всеволод Иванович |  |

1955 | |

| 15 | капитан-лейтенант | Крылов Юрий Александрович |  |

1955-1956 | |

Этот корабль в искусстве

Подводной лодке Д-2 «Народоволец» художниками посвящено множество работ.

См. также

- ↑ всей установки - 507 кг

- ↑ Командирские перископы, кроме непосредственно функции наблюдения, служили также для определения расстояния до цели, пеленга и курсового угла на цель, курсового угла цели и ее скорости. Устройство зенитных было идентично командирским и отличалось от последних большим углом вертикального наведения (до 90°) и большей светосилой, что делало их предпочтительными при наблюдении в сумерках и ночью.

- ↑ Для военных судов указано водоизмещение, а для торговых судов брутто-регистровый тоннаж, выраженный в регистровых тоннах.

Литература и источники информации

Литература

- Морозов М.Э., Кулагин К.Л. Первые подлодки СССР. «Декабристы» и «Ленинцы». — Москва: «Яуза», «Коллекция», «Эксмо», 2010.

- Морозов М.Э. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. — «Полигон», 2001.

- Дашьян А.В., Патинян С.В., Митюков Н.В., Барабанов М.С. Флоты Второй мировой. — Москва: «Яуза», «Коллекция», «Эксмо», 2009.

Ссылки

- www.navweaps.com

- www.navypedia.org

- https://submarine-at-war.ru/boats/d2.html

- http://www.sovboat.ru/ship/d2.php3

- http://www.sovboat.ru/techotdel/I_dekabrist.php3

- https://www.kpopov.ru/military/d-2_1.htm

- https://navalmuseum.ru/filials/narodovolec

Галерея изображений

-

Командир подводной лодки Д-2 Р.В. Линденберг (слева) и лейтенант В.И. Сизов в центральном посту.

-

Кормовые торпедные аппараты

-

Первый отсек с торпедными аппаратами

-

Носовые ТА

-

Торпеда в ТА

-

Второй отсек

-

Стеллажи с запасным торпедами. По центру койки матросов

-

Д-2 на параде в Ленинграде, 1956 г.

-

Научная группа ЦКБ МТ "Рубин" по воссозданию подводной лодки Д-2 (Е.В. Бутузов, В.П. Семенов, К.З. Саравайский)

-

Д-2 в доке. Конец 1980-х гг.

-

Д-2 вид сбоку

-

Подводная лодка Д-2 в доке Балтийского завода. 1988 г.

-

Торжественное открытие мемориального комплекса «Подводная лодка Д-2 "Народоволец"» 2 сентября 1994 г.

-

В.В. Путин осматривает отсеки подводной лодки Д-2.

Видео

Подводная лодка Д-2 «Народоволец» | |

Видеоэкскурсия по подводной лодке Д-2 «Народоволец» |