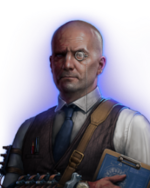

Макс фон Кригер

Макс фон Кригер

Основная статья: Мир танков:Персонажи

О длинном жизненном пути фон Кригера до "Ваффентрагера" известно только из записей Жан-Марка Лемартена , личного механика фон Кригера в проекте "Стальной охотник".

Ниже указаны краткие данные из этих записей (однако, чтобы понять жизненный путь фон Кригера, лучше ознакомиться с полной версией записей ):

История Макса фон Кригера до проекта "Ваффентрагер"

9 сентября 1900 года - Макс фон Кригер рождается в Леденсбурге в семье военного,

10 мая 1912 года - ослеплённый красотой гроз Макс избирает путь учёного,

Июль 1914 года - Макс создаёт первую лабораторию в старой конюшне замка,

Август 1919 года - фон Кригер, сменивший имя на Макс Хоффман, поступает в Королевскую Баварскую Высшую Техническую Школу,

20 октября 1921 года - Макс знакомится с великим учëным Максом Планком и через год становится его учеником,

1926 год (точная дата не известна) - Макс Хоффман женится на Кримгильде Юнг,

1930 год (точная дата не известна)- У Макса и Кримгильды рождается дочь Эрмелинда Юнг,

17 декабря 1931 год - умирает отец Макса, Конрад, оставляя сыну в наследство крупный пакет акций западных компаний,

1933 год - Хоффман создаёт первую базу на ГЭС в Вальхензе и заканчивает учиться у Макса Планка,

1934-1936 годы - Макс подготавливает пути отступления из Германии, будучи недовольным новым правительством, и переводит эксперименты в область электричества,

Август 1936 года - Хоффман знакомится с Андреасом Беккером из военной промышленности, впечатлённый исследованиями Макса Беккер предлагает ему сотрудничество,

29 марта 1937 года - Макс патентует электрическую пушку "Гунгнир",

10 мая 1937 года - испытания "Гунгнира" под руководством Беккера оказываются неудачными - Макс позаботился о том, чтобы новое оружие не попало в руки фашистов,

24 июля 1937 года - Макс и Беккер занимаются переоборудованием танка Pz. II A под управление одним пилотом при помощи системы автоматизации Макса,

1937-1939 годы - Макс Хоффман работает приват-доцентом в Баварской Высшей Технической Школе. С началом войны его следы теряются,

30 марта 1941 года - в составе британской разведки MI6 образуется Архив 12, занимающийся добычей секретных технологий,

27 января 1944 года - Архив 12 добывает нитинол - материал, способный возвращаться в исходную форму после деформации, а так же - перетекать в новую под действием тока,

1945 год - рождение проекта "Стальной охотник", основанного на свойствах нитинола, организация боевого крыла Архива 12 - отряда N-Cave,

1 февраля 1946 года - группой энтузиастов на базе Архива 12 создаётся Альянс - международная организация, поставившая своей целью предотвращение новой мировой войны (путëм создания системы, подобной ядерному сдерживанию). В Альянс входят США, Англия и Франция, а позднее добавляется СССР. Альянс подключается к операции "Скрепка" - поиску скрывающихся немецких учёных,

Март-июль 1946 года - организация полигона Альянса в Фирнульфире, темой работ становится автоматизация управления танком, оснащённым броней с добавлением нитинола,

13 сентября 1947 года - Макс Хоффман получает приглашение на службу в Альянса,

4 октября 1947 года - смерть Макса Планка, в его честь Макс укорачивает своë настоящее имя до Макса фон Кригера,

29 декабря 1947 года - Макс становится немецким пилотом "Стального охотника". Знакомство Хоффмана с механиком Жан-Марком Лемартеном и француженкой-пилотом Вилланель Рапье. Макс возвращает себе дворянство и становится фон Хоффманом,

20 января 1948 года - Макс раскрывает, что его технологии автоматизации используются в "Стальном охотнике" и что, судя по всему, украл их Беккер для MI6,

2 апреля 1948 года - запуск проекта "Стальной охотник",

10 апреля 1948 года - на полигон прибывает "Репей" (Константин Кощеев), советский наблюдатель, занявший пост координатора пилотов,

10 августа 1948 года - гибель Такэо Сакагавы, японского пилота. Макс меняет название машины с Flammenschwert на Walkure,

2 января 1949 года - Макс проникает в технологию самосборки и вносит в неё не заметные другим изменения - меняет местами сборку двигателя и радара. Жан не выдаëт Макса и окончательно становится его другом,

Январь-начало декабря 1949 года - сближение Макса фон Хоффмана и Жан-Марка Лемартеном. Жан-Марк учится у Макса техническим хитростям. Фон Хоффман ведет "разработки в стол". Значительно увеличивается количество проверок ангара фон Кригера,

9 декабря 1949 года - Вилланель Рапье "влетает" в ангар фон Хоффмана и устраивает разнос, так как ей стало известно о вмешательства Макса в блок управления Walkure,

12 декабря 1949 года - Лемартен посещает ангар "французского экипажа", но безрезультатно,

3 января 1950 года - приход "Репея", который ... принес предложение от руководства Альянса о работе в роли инженера-исследователя со своей лабораторией,

11 января 1950 года - начало работы Максом инженером - исследователем, начало набора команды для лаборатории,

27 января 1950 года - возвращение Хоффмана из запасников Альянса (где он был 5 дней). Начало работы над WT E110 (Ваффентрагер).

19 февраля 1950 года - куратором Макса фон Хоффмана стала Вилланель Рапье, "мировая" по инициативе Вилланель после времени взаимного "противостояния",

25 февраля 1950 года - фон Хоффман получил полную документацию по блоку "Охотников"",

1 марта 1950 года - фон Хоффман предлагает технологию телепортации,

19 марта 1950 года - успешный эксперимент по телепортации (детская коляска с модулем Альянса, батареей и трансформатором переместилась на 3 метра), который остался известен только фон Хоффману и Лемартену.

30 апреля 1950 года - инициация фон Хоффманом формирование отряда "Гончих" (5 человек)

1950-1952 год - развитие технологии телепортации, но не с решенными пока вопросами выхода из системы стационарных маячков и технологической привязанностью из-за "Часовых" и необходимости телепортации в подземные ангары "уничтоженного" Ваффентрагера для последующего возвращения на поверхность. Учитывая, что количество таких мест ограничено (специальные полигоны).

Вскоре начнется противостояние фон Хоффмана/Кригера и Альянса на тех самых специальных полигонах.

Проект "Ваффенграгер"

К 1958 году пути Альянса и Макса фон Кригера (фон Хоффмана) окончательно разошлись. В этом же году произошли первые их столкновения: Макс со своим "Ваффентрагером" и Альянс со своими "Гончими" (теми самыми, чье создание было иницировано фон Кригером). Целью Альянса было захватить, а не уничтожить гениального ученого и его изобретения, поэтому Альянс не бомбардировал полигоны, а пытался схватить фон Кригера живым, а его разработки - целыми и полностью работающими. Было проведено несколько серий неудачных попыток. После которых фон Кригер как бы "исчез". Во время попыток "Гончие" также пересеклись с дочерью Макса фон Кригера - Эрмелиндой Юнг.

Ниже приведен список этих серий. В последней перед исчезновением серии столкновений Кощеева помогал фон Кригеру - дал доступ к технологии "Молот Карны", способной уничтожить все на определенной площади:

2. "Возвращение Ваффентрагера",

Исчез фон Кригер по причине того, что получил предложение о взаимопомощи от Константина Кощеева ("Репей"). С этого момента Макс начал работать в НПК "Вулкан", располагающейся на Камчатке. Среди проектов с участием фон Кригера также была "Орбита" (где он был и является главным инженером). Однако перед этим Макс фон Кригер посетил знаковые для себя места на территории Европы, где собрал то, что прятал от Альянса все эти годы, а также встретился с некоторыми своими бывшими сослуживцами. На Камчатке Макс фон Кригер познакомился с Ядвигой Ягинской, Еленой Васильевой, Иваном Царевым, Виталием Терентьичем, которые тоже прямо или косвенно участвовали в работе НПК "Вулкан", там же получил новое имя - Максим Леонидович Кригер. Кригер так же несколько раз был Дедом Морозом в НППО "Перспектива" (один или совместно с Ядвигой Ягинской).

Но спокойную рабочую обстановку разрушило необычное проишествие: Кощеев, Ягинская, Васильева, Царев впали в кому, причиной которой не известны. Кроме того, что это не медицинский вопрос, а скорее наполнения физически здорового тела разумом (или душой). Но и тут уже Максим Кригер имеет свой взгляд на проблему (и возможное решение). Для этого необходимо открыть портал. По имеющимся у Кригера данным, данной технологией обладает Альянс. Максим Крригер с помощью Льва Мартынова (новое имя Жан-Марка Лемартена) разрабатывают "Алаида" и улучшают его и "Ваффентрагера" всеми возможными способами. После чего происходит успешная серия нападений на базы Альянса - "Ваффентрагер:Реванш". Больше о данном времени, а также о некоторых предшествующих событиях можно узнать из второго известного журнала Лемартена. Необходимые данные технологии были получены - в результате был "открыт портал в "Разлом"", откуда "вернулись" все четверо (Кощеев, Ягинская, Васильева, Царев).

Пока настало время отдохнуть, разобраться в том, что произошло, подумать о новых возможных угрозах, связанных с Катриной. Но противостояние с Альянсом и поиски Эмерлинды тоже не "отложены в дальний ящик".

Список игровых активностей с участием Макса фон Кригера (Максима Кригера):

3. "Возвращение Ваффентрагера",

5. Новогоднее наступление 2024,

7. "Разлом",

8. Новогоднее наступление 2025,