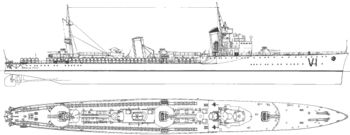

Lanzerotto Malocello (1929)

| Версия 16:45, 13 января 2020 Новая страница: «{{КорабльКарточка |Название корабля = Эскадренный миноносец ''Lanzerotto Malocello'' |Картинка = Navigat…» | Версия 06:35, 23 января 2020 | |||

| Строка 574: | Строка 574: | |||

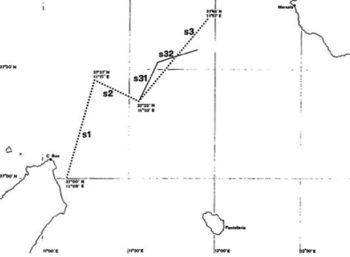

| [[Файл:Navigatori Plan 07.jpg|350px|thumbnail|right|Места и даты гибели эсминцев типа ''Navigatori''.]] | [[Файл:Navigatori Plan 07.jpg|350px|thumbnail|right|Места и даты гибели эсминцев типа ''Navigatori''.]] | |||

| ? | 23 марта ''Lanzerotto Malocello'' (командир корабля и отряда - капитан 2 ранга Карло Росси), [[Navy:Antonio Pigafetta (1929)|''Antonio Pigafetta'']] и [[Navy:Camicia Nera (1937)|''Camicia Nera'']]покинули рейд Поццуоли. В море к ним присоединился [[Navy:Ascari (1938)|''Ascari'']], выходивший из Палермо. На каждом из эсминцев находилось около 350 солдат и офицеров Вермахта. За ночь отряд благополучно преодолел большую часть пути и находился в 28 милях от мыса Бон, когда в 07:30 в районе мидель-шпангоута ''Lanzerotto Malocello'' прогремел взрыв мины. Эсминец сразу разломился пополам и начал тонуть. [[Navy:Ascari (1938)|''Ascari'']] подошел к кормовой части, на которой находилась большая часть людей, и снял их. В 08:45 корпус ''Lanzerotto Malocello'' скрылся под водой. Перегруженный [[Navy:Ascari (1938)|''Ascari'']] начал осторожно выходить с минного поля, но сам последовательно подорвался на трех минах и затонул. Из числа находившихся на двух эсминцах было спасено 53 члена экипажей и 100 немецких солдат; 397 итальянских моряков и 550 немцев погибли. | + | 23 марта ''Lanzerotto Malocello'' (командир корабля и отряда - капитан 2 ранга Карло Росси), [[Navy:Antonio Pigafetta (1929)|''Antonio Pigafetta'']] и [[Navy:Camicia Nera (1937)|''Camicia Nera'']] покинули рейд Поццуоли. В море к ним присоединился [[Navy:Ascari (1938)|''Ascari'']], выходивший из Палермо. На каждом из эсминцев находилось около 350 солдат и офицеров Вермахта. За ночь отряд благополучно преодолел большую часть пути и находился в 28 милях от мыса Бон, когда в 07:30 в районе мидель-шпангоута ''Lanzerotto Malocello'' прогремел взрыв мины. Эсминец сразу разломился пополам и начал тонуть. [[Navy:Ascari (1938)|''Ascari'']] подошел к кормовой части, на которой находилась большая часть людей, и снял их. В 08:45 корпус ''Lanzerotto Malocello'' скрылся под водой. Перегруженный [[Navy:Ascari (1938)|''Ascari'']] начал осторожно выходить с минного поля, но сам последовательно подорвался на трех минах и затонул. Из числа находившихся на двух эсминцах было спасено 53 члена экипажей и 100 немецких солдат; 397 итальянских моряков и 550 немцев погибли. | |

| За 33 месяца войны ''Lanzerotto Malocello'' совершил 149 выходов в море (в том числе 6 - на поиск кораблей противника, 6 - на минные постановки, 2 - на поиск подводных лодок, 68 - на сопровождение конвоев) и прошел 61 709 миль за 3737 ходовых часов. Официально корабль исключили из списков флота декретом временного главы государства от 18 октября 1946 г. | За 33 месяца войны ''Lanzerotto Malocello'' совершил 149 выходов в море (в том числе 6 - на поиск кораблей противника, 6 - на минные постановки, 2 - на поиск подводных лодок, 68 - на сопровождение конвоев) и прошел 61 709 миль за 3737 ходовых часов. Официально корабль исключили из списков флота декретом временного главы государства от 18 октября 1946 г. | |||

Версия 06:35, 23 января 2020

Эскадренный миноносец Lanzerotto Malocello

| 05.10.1926 Заложен |

| 14.03.1929 Спущен на воду |

| 19.07.1929 Выход на испытания |

| 18.01.1930 Введен в строй |

| 1943 Выведен из боевого состава |

| 24.03.1943 Гибель |

| 1908 / 2603 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 106,98 / 10,2 / 3,51/4,35 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 179 чел. Общая численность |

| 9 чел. Офицеры |

| 170 чел. Матросы |

| 8-10 мм. Башни |

Артиллерия главного калибра:

Зенитная артиллерия:

Минно-торпедное вооружение:

- 2×3 533-мм торпедных аппарата;

- до 56 мин;

- 2 БС, 14 ГБ.

Содержание

Проектирование и постройка

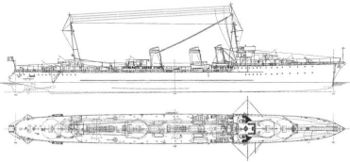

После всестороннего изучения новейших французских контр-миноносцев типа Jaguar кораблей, в 1925 году итальянский Морской министр адмирал Джузеппе Сирианни сформулировал требования к новому типу эсминца. При проектном водоизмещении в 1500 т, такой корабль должен был нести вооружение из шести 120-мм орудий в трех спаренных установках и двух трехтрубных 533-мм торпедных аппаратов. По мнению итальянских специалистов, данный калибр артиллерии являлся оптимальным, поскольку позволял разместить на борту больше орудий и придать им более высокую скорострельность. Тем самым достигалась высокая плотность огня, позволявшая добиваться большего числа попаданий и тем самым компенсировать меньший вес снаряда. Важнейшим требованием к проекту являлась скорость - не менее 38 узлов. Этого планировалось достичь за счет снижения удельного веса силовой установки и увеличения паропроизводительности котлов. Особо оговаривалось, что для уменьшения заметности и получения тем самым преимущества в случае боевого столкновения, размеры итальянских кораблей должны быть меньше, чем у французских контр-миноносцев.

Работы над проектом возглавил генерал Корпуса корабельных инженеров Джузеппе Рота (итал. Giuseppe Rota), детальную проработку вело конструкторское бюро фирмы «Одеро». Отправной точкой для создания корпуса послужил проект скаутов типа Leone. По первоначальному проекту 1926 года, в духе модных тенденций того времени, корабли планировалось оснастить авиационным вооружением. Его размещение повторяло в уменьшенном варианте схему, примененную на скаутах (легких крейсерах) типа Condottieri первой серии. В окончательном варианте проекта от авиационного вооружения отказались, 120-мм/45 орудия заменили новыми, с длиной ствола 50 клб., отказались от третьего 40-мм автомата позади носовой трубы, заменили 25-см прожектор на фок-мачте на более мощный 50-см, из-за чего саму мачту пришлось сделать треногой.

Морское министерство было полностью удовлетворено проектом. В том же 1926 году был выдан заказ на строительство 12 единиц, который распределили между пятью различными верфями. 23 июня 1927 г. королевским декретом №1328 корабли были внесены в списки итальянского флота и зачислены в класс эскадренных миноносцев (cacciatorpedinieri). Свои названия они получили в честь знаменитых итальянских мореходов и потому известны как тип Navigatori (от итал. Navigatori - мореплаватели).

| Название (бортовое обозначение) | Строитель | Заложен | Спущен на воду | Вошел в строй |

|---|---|---|---|---|

| Lanzerotto Malocello (MC) | «Ansaldo», Сестри-Поненте (Генуя) | 5.10.1926 | 14.3.1929 | 18.1.1930 |

| Примечание : В 1942 г., в связи с намечавшейся закладкой эсминца Comandante Moccagatta, заменен на МО. | ||||

Едва первые представители серии начали вступать в строй, выявилась их малая остойчивость, присущая многим итальянским кораблям того времени. Для устранения этого недостатка, начиная с апреля 1930 года, первые десять эсминцев поставили на модернизацию. Работы заняли от двух до шести месяцев и были закончены к сентябрю 1931 г.; на Alvise da Mosto и Antonio Pigafetta все изменения были произведены в процессе достройки.

Эсминец назван в честь Ланцеротто Малочелло - уроженец г. Верацце, живший в конце XII - начале XIV в.; внес большой вклад в исследование Атлантического океана; в 1312 г. построил первую крепость на Канарских островах и прожил в ней следующие 20 лет.

Lanzerotto Malocello имел официальный девиз «A tutti i costi» («Любой ценой»).

Описание конструкции

| Тактико-технические характеристики кораблей | ||

|---|---|---|

| После первой модернизации | После второй модернизации | |

| Водоизмещение, т: порожнем стандартное легкое нормальное полное полное с минами на борту |

1713 1908 2010 2458 2603 2649 |

1950 2125 2250 2760 2888 2975 |

| Размерения, м: длина по ватерлинии длина наибольшая ширина наибольшая осадка при стандартном водоизмещении осадка в полном грузу |

106,98 107,28 10,2 3,51 3,6 (4,35)* |

106,98 110,03 (Ugolini Vivaldi - 108,5) 11,15 3,6 4,5 |

| Силовая установка | Котлы: 4 типа «Odero» (Antonio Usodimare, Ugolini Vivaldi») 4 типа «Odero mod.» (Antonio da Noli, Nicoloso da Recco, Lanzerotto Malocello, Leone Pancaldo, Emanuele Pessagno, Luca Tarigo) 4 типа «Yarrow» (Alvise da Mosto, Giovanni di Verazzano, Antonio Pigafetta, Nicoló Zeno) ТЗА: 2 типа «Parsons» (Antonio da Noli, Lanzerotto Malocello, Leone Pancaldo, Luca Tarigo, Antonio Usodimare, Ugolini Vivaldi) 2 типа «Tosi» (Nicoloso da Recco, Emanuele Pessagno) 2 типа «Beluzzo» (Alvise da Mosto, Giovanni di Verazzano, Antonio Pigafetta, Nicoló Zeno) | |

| Мощность, л.с. | 55 000 | 55 000 |

| Скорость, уз: на испытаниях при нормальной нагрузке в полном грузу |

38-41 34-35 32-33 |

... ... 28 |

| Запас топлива, т: нормальный полный |

. 460 |

560 680 |

| Запас воды для котлов, т | 56-75 | 56-75 |

| Дальность плавания, миль (при скорости, уз) | 800 (33) 3800 (18) |

1200 (28) 5000 (18) |

| Экипаж, чел. | 9 офицеров, 164-170 унтер-офицеров и матросов |

12-15 офицеров, 210-215 унтер-офицеров и матросов |

| Вооружение: | 3×2 - 120-мм/50 орудия 2×1 - 40-мм/39 автомата 2×2 - 13,2-мм пулемета 2×3 - 533-мм ТА 14 глубинных бомб до 56 мин |

3×2 - 120-мм/50 орудия 2×1 - 40-мм/39 автомата 4×2 - 13,2-мм пулемета 2×2 - 533-мм ТА 14 глубинных бомб до 56 мин |

Корпус

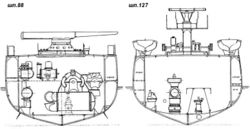

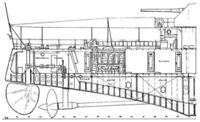

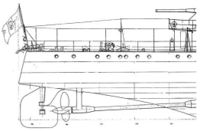

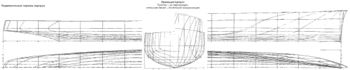

Корпус Navigatori изготавливался по большей части из оцинкованной стали высокого сопротивления; форштевень - из кованой стали. Система набора днища - продольная. Плоский вертикальный киль высотой 610 мм и два боковых стрингера, непрерывные на всем протяжении корпуса, обеспечивали продольную прочность. На всей длине корпуса имелось двойное дно. Поперечный набор включал 186 шпангоутов, нумерация которых велась от носа в корму. Величина шпации составляла 560 мм в районе машинно-котельных отделений (от 54-го до 163-го шпангоута) и 585 мм за их пределами. Также в районе машинно-котельных отделений имелись две вертикальных продольных переборки, опиравшиеся на продольные стрингеры и поднимавшиеся до верхней палубы. Они обеспечивали дополнительную продольную прочность корпуса. Бортовые отсеки (коффердамы) использовались для хранения нефти и смазочного масла. В носовой части (от форштевня до шп.54) имелась продольная вертикальная переборка, доходившая по высоте до средней палубы (платформы). Снаружи корпуса имелось два коротких боковых киля длиной 23,83 м и высотой 660 мм.

Корпус делился на отсеки 19 водонепроницаемыми переборками, из которых тринадцать доходили до верхней палубы (три переборки в носу - до палубы полубака), а остальные шесть - только до средней. Navigatori имели необычно протяженный полубак - его длина составляла 42,6 м, высота 2,2 м. По замыслу конструкторов, это должно было способствовать повышению мореходности.

Несмотря на отказ в окончательном проекте от авиационного вооружения, эсминцы сохранили трехъярусную носовую надстройку. На ее нижнем ярусе располагались каюты главных старшин и вентиляторы носовых котельных отделений; на втором - центральный артиллерийский пост, радиорубка и походная каюта командира; на третьем - ходовая и штурманская рубки.

Средняя надстройка, образованная кожухом котельных отделений, имела ширину 4,1 м и высоту 1,5 м в центральной части и 2,2 м под площадкой среднего орудия и кормового поста управления огнем. Она не содержала жилых или служебных помещений, за исключением небольшого поста управления силовой установкой, располагавшегося под платформой орудия №2 с правого борта.

Кормовую надстройку занимали канцелярия, кладовые и тамбур офицерских помещений. Nicoloso da Recco, проектировавшийся в качестве флагманского корабля, отличался от систершипов увеличенными размерами кормовой надстройки, в которой оборудовались помещения для адмирала и его штаба.

Энергетическая установка и механизмы

Эсминцы типа Navigatori оснащались двухвальной паротурбинной энергетической установкой, включавшей четыре водотрубных котла с пароперегревателями и два турбозубчатых агрегата (ТЗА). Носовой ТЗА работал на левый вал, кормовой - на правый. Длина их валопроводов составляла соответственно 47,6 и 20,8 м. Корабли разных фирм получали котлы и турбины различных систем, кроме того, имелись отличия в части вспомогательного оборудования, винтов и некоторых деталей котлов и трубопроводов. Каждый агрегат включал в себя турбины высокого и низкого давления. Все эсминцы оснащались одноступенчатыми редукторами системы «Ансальдо» с системой принудительной смазки.

В нормальных условиях каждый турбозубчатый агрегат обслуживался группой из двух котлов, хотя главная паровая магистраль позволяла организовывать подачу пара от любого котла к любому ТЗА. Носовые котлы были несколько смещены к левому борту, кормовые - к правому, дымоходы каждой группы выводились в общую трубу. Внутри группы котлы располагались «спина к спине», симметрично относительно переборки, разделяющей котельные отделения. Каждая группа котлов оборудовалась главным питательным турбонасосом центробежного типа, располагавшемся в соответствующем машинном отделении. Кроме того, в каждом котельном отделении имелось по два вспомогательных питательных насоса «Вейр» и по два подогревателя нефти. Распыление топлива в котле обеспечивали 4 тройных форсунки системы Межани. Для подачи к ним нефти служили два паровых топливных насоса «Вейр» (на кораблях постройки «C.N.Q.» - по одному насосу «Дуплекс»), связанные общим коллектором, чтобы котел мог питаться от любого насоса или обоих одновременно.

Рабочее давление пара - 22 кг/см², проектная мощность механизмов - 55 000 л.с. Нормальное время подготовки к походу при погашенных котлах - 4 часа 25 минут, экстренное - на час меньше.

Топливо хранилось в 16 изолированных цистернах (10 в носу и 6 в корме), расположенных ниже средней палубы. Еще 8 цистерн находились в бортовых отсеках в районе машинно-котельных отделений. Нормальный запас в первоначальном проекте составлял 320 т, но к моменту окончания постройки был увеличен примерно до 450 т; полный запас по вместимости цистерн - 580 т, но на некоторых единицах, с использованием дополнительных отсеков, оборудованных для хранения нефти, в перегруз принималось до 630 т.

| Результаты ходовых испытаний | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Корабль | Дата | Водоизмещение, т | Частота вращения винтов, об./мин | Средняя мощность, л.с. | Средняя скорость, уз. |

| Lanzerotto Malocello * | 19.7.1929 | 1944 | 398 | . | 39,18 |

| Примечание : * Мерная миля м. Кьяппа - скала Ферале (р-н Генуи). | |||||

Электрическая сеть напряжением 110 В постоянного тока питалась от трех турбогенераторов мощностью по 30 кВт и двух дизель - генераторов по 18 кВт. Они располагались в отсеке перед носовым котельным отделением: дизель-генераторы - на верхней палубе, турбогенераторы - под ними, на платформе. От них расходилось 14 независимых сетей, обеспечивавших внутреннее и внешнее освещение, питание прожекторов, радиостанций, систем управления стрельбой и других пользователей. Аварийное освещение обеспечивалось резервными сетями, питаемыми от аккумуляторных батарей по 10 элементов в каждой.

Согласно исходному проекту, эсминцы снабжались балансирным рулем площадью 8,02 м2. В ходе испытаний выяснилось, что диаметр циркуляции на 20-узловом ходу при перекладке руля на максимальный угол 35° достигал совершенно неприемлемой величины 500 м. Поэтому в 1932 году для улучшения маневренности и повышения надежности рулевого привода руль был заменен новым, полубалансирным, с увеличенной до 9,2 м2 площадью. Он выступал ниже линии киля на 75 см.

Вооружение

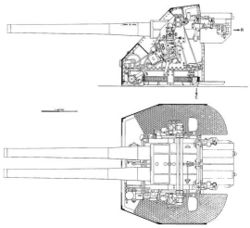

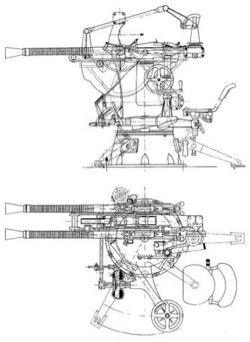

В 1926 году на вооружение было принято новое 120-мм/50 орудие «Ансальдо» с увеличенной скорострельностью и дальностью стрельбы, и «мореходы» стали первыми кораблями, оснащенными им.

При собственном весе 5552 кг и полной длине 6400 мм, орудие придавало 23,15-кг снаряду начальную скорость 950 м/с, что обеспечивало дальность стрельбы до 22 000 м. Впоследствии, для уменьшения износа ствола, начальную скорость уменьшили до 920 м/с, что привело к снижению дальности стрельбы до 19 600 м. Орудие имело горизонтально-скользящий затвор и раздельно-гильзовое заряжание (масса метательного заряда 9,7 кг). Практическая скорострельность составляла 6-7 выстрелов в минуту.

Артиллерийские установки на эсминцах данного типа имели то же обозначение, что и сами орудия - «Ansaldo» Mod.1926. Стволы в такой установке размещались в общей люльке. Несмотря на это, общий вес установки достигал 20 238 кг, что потребовало внедрения электрических приводов вертикальной и горизонтальной наводки. Угол возвышения достигал 45°, что при наличии снарядов с дистанционным взрывателем теоретически обеспечивало возможность стрельбы главным калибром по самолетам, считавшейся особенно эффективной при отражении атак торпедоносцев.

На корабле орудия располагались следующим образом:

- установка №1 - на полубаке, горизонтальное наведение могло осуществляться в секторе по 135° на каждый борт;

- установка №2 - на платформе перед второй трубой, диапазон горизонтального наведения на каждый борт ограничивался 65° в нос и 45° в корму от траверза;

- установка №3 - на кормовой надстройке, сектор стрельбы - по 155° на каждый борт. Высокое расположение позволяло вести огонь в условиях штормовой погоды.

Боекомплект 120-мм орудий по штату включал 1200 боевых снарядов (408 бронебойных с баллистическим наконечником, 672 фугасных и 120 зажигательных) и 100 осветительных с соответствующим количеством гильз; в перегруз в погреба можно было принять еще 250 выстрелов. Кранцы первых выстрелов вмещали 10 снарядов для носовой установки, 15 для средней и 30 для кормовой.

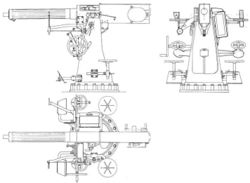

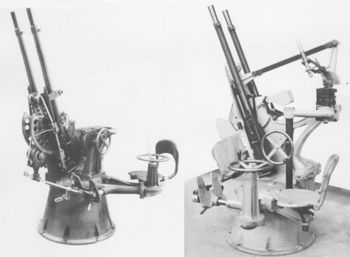

Зенитное вооружение по проекту включало два 40-мм/39 автомата «Викерс-Терни» образца 1917 г. (производившийся по лицензии слегка модифицированный образец знаменитого британского «пом-пома»), располагавшихся побортно на срезе полубака. Невысокая начальная скорость (610 м/с) ограничивала эффективную дальность стрельбы примерно 4400 метрами. Вес установки был относительно небольшим - 852 кг, из которых 347 кг приходилось на качающуюся часть. Питание - ленточное (по 50 патронов), однако при высоком темпе стрельбы практическая скорострельность оказалась невысокой - соответственно 200 и 50 выстр/мин. Для 40-мм автоматов имелось 3000 унитарных патронов (в том числе 2700 снарядов с самоликвидатором, 300 без него).

В ходе первой модернизации на всех эсминцах на верхнем мостике было установлено по два спаренных 13,2-мм пулемета «Бреда». Пулемет разрабатывался на основе французского «Гочкиса», автоматика работала на принципе отвода газов, охлаждение - воздушное. Вес самого пулемета составлял 47,5 кг, спаренной установки - 635 кг, эффективная дальность стрельбы - до 2000 м. Питание осуществлялось из магазинов по 30 патронов, причем каждый магазин весил 5,56 кг, так что их замена была не столь простым делом. Тем не менее, практическая скорострельность достигала 400 выстр/мин. Пулемет считался простым и надежным оружием, отличался высокой скорострельностью, однако разрушительное действие 51-граммовой пули считалось недостаточным для борьбы с цельнометаллическими самолетами. Для 13,2-мм пулеметов имелось 3000 патронов (1800 бронебойных, 450 обычных и 750 трассирующих).

Navigatori вооружались двумя трехтрубными 533-мм торпедными аппаратами фирмы «Сан-Джорджо». Их наведение могло осуществляться непосредственно с аппаратов или с расположенного на мостике поста управления торпедной стрельбой при помощи электрического привода. Аппараты имели приспособления, позволяющие выставлять глубину и скорость хода торпеды, а также менять угол растворения труб.

Все корабли, за исключением флагманского Nicoloso da Recco, оборудовались минными рельсами, доходящими до средней надстройки. На них они могли принять до 54 якорных мин «Викерс-Элия» (общий вес 760 кг, заряд 145 кг) или 56 мин «Болло» Р.125 (590 и 125 кг соответственно).

Противолодочное вооружение первоначально включало всего 14 глубинных бомб (десять 50-кг и четыре 100-кг), размещенных в двух бомбосбрасывателях в корме. После модернизации 1930-1931 гг. все корабли были оборудованы буксируемыми противолодочными минами (по-итальянски они назывались торпедами). Мины типа «Джиноккио» 1927/46Т допускали применение на скорости до 19 уз. В походном положении они крепились на палубе в районе кормового машинного отделения. Для их спуска в кормовой части были установлены специальные краны (с 1939-1940 гг. - системы «Сабием») с ручным приводом. В годы войны противолодочное вооружение было значительно усилено. Итальянцы стали применять более мощные немецкие глубинные бомбы, на части Navigatori устанавливалось по 2-4 штоковых бомбомета немецкого образца с системой быстрой перезарядки. Как правило, к концу 1942 г. эсминцы несли по 30 немецких глубинных бомб WBD и 10 итальянских типа 30/1941. На некоторых кораблях были смонтированы основания для итальянских пневматических бомбометов «Менон», но сами бомбометы установить не успели.

В 1940 г., по завершению второй модернизации, все корабли были оснащены параван-тралами типа «С». Они устанавливались на корме на специальных кранах, за характерную форму называемых «клешнями». Ширина протраленной полосы составляла 200 м. По назначению параваны применялись крайне редко и к середине 1942 г. были сняты.

Дымовая аппаратура, являвшаяся непременным атрибутом того времени, у итальянцев повсеместно была представлена двумя независимыми системами. У основания каждой дымовой трубы размещалось по два паро-нефтяных дымогенератора (fumogeni) военно-морского типа, обеспечивавших постановку черных «нефтяных» или белых «паровых» завес. В специальном отсеке на корме по правому борту находился еще один химический дымогенератор (nebbiogeni) военно-морского типа, работавший на нефти и дававший дым белого цвета. В годы войны для защиты при стоянке в порту в корме у части кораблей установили дополнительные хлоридные дымогенераторы.

Системы управления огнем

Система управления огнем первоначально включала установленный на верхнем мостике 3-метровый дальномер системы «Дуплекс» и визир центральной наводки, а также стереодальномер с базой 3 м на средней надстройке. Центральный артиллерийский пост оборудовался центральным автоматом стрельбы, репитером гирокомпаса, хронометром и кренометром. Для передачи данных к орудиям предназначались передающие станции системы Спалацци.

В ходе модернизации 1930-1931 гг. система управления огнем была существенно улучшена. Для улучшения остойчивости центральный артиллерийский пост перенесли со второго на нижний ярус носовой надстройки. На мостике был установлен закрытый командно-дальномерный пост, оборудованный двумя 3-метровыми стереодальномерами, монтировавшимися на специальных антивибрационных подушках. В дальномеры были вмонтированы скартометры, позволяющие определить отклонение падения снарядов относительно цели. В центре поста располагался визир центральной наводки фирмы «Сан Джорджо», включавший в себя различные индикаторы, указатели и три оптических бинокуляра: отметчика цели, отметчика падений и компенсатора качки; рядом с последним находилась кнопка залпа.

На расположенном позади КДП возвышенном марсе был установлен инклинометр фирмы «Сан Джорджо», служивший для определения курсового угла цели. Оттуда же в бою старший артиллерийский офицер осуществлял распределение целей.

На средней надстройке также установили закрытый пост управления огнем с 3-метровым стереодальномером. В годы войны он показал свою неоправданность и был демонтирован ради усиления зенитного вооружения.

Постов управления торпедной стрельбой было два. На марсе находился дневной пост, первоначально оснащенный прицелами Пассино, стабилизированным прицелом, телефоном и переговорными трубами. Последующие усовершенствования заключались в установке инклинометра[1], электрических указателей, вычислителя «Де Паче», двух стабилизированных прицелов «Микротехника» и коммутатора торпедных аппаратов.

Ночной пост включал три прицела Панераи (один центральный и два на крыльях мостика), коммутатор, таблицы стрельбы с подсветкой, телефон и переговорные трубы.

Экипаж и обитаемость

После вступления в строй экипаж Navigatori состоял по штату из 173 человек - 9 офицеров, 18 старшин и 146 унтер-офицеров и матросов. К началу Второй мировой войны его численность возросла до 224 человек, в том числе 12 офицеров. Впоследствии состав команды продолжал увеличиваться в связи с усилением зенитного вооружения и к 1943 году мог доходить до 280 человек.

Жилые помещения располагались в оконечностях корабля. Матросские кубрики находились в носовой части под полубаком и на средней палубе. Матросы спали в подвесных гамаках, которые днем убирались и заменялись столами со скамьями, снимавшимися с креплений на подволоке. На средней палубе, ближе к переборке отделения турбогенераторов, находились помещения старшин. Они включали одно- и двухместные каюты главных старшин с 10-местной кают-компанией и восьмиместный кубрик старшин 2-го класса, оборудованный стационарными койками и обеденным столом. Офицерские помещения занимали кормовую оконечность. Они состояли из апартаментов командира, четырех одноместных (старшего помощника, старшего механика, артиллерийского офицера и корабельного врача) и двух двухместных кают, просторной кают-компании, буфетной и ванной. При этом каюты командира и старпома оборудовались дополнительными ваннами.

На Nicoloso da Recco, оборудованном в качестве флагманского корабля, в расширенной кормовой надстройке находились апартаменты адмирала и две каюты для офицеров его штаба.

Окраска

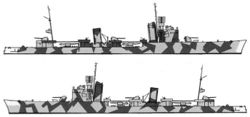

В довоенные годы Navigatori несли стандартную светло-серую окраску (grigio chiaro) с черной ватерлинией и красной подводной частью. Палубы были темного свинцово-серого цвета (grigio ferro). Опознавательными элементами кораблей являлись черные марки на дымовых трубах; при этом марка на носовой трубе обозначала место в дивизионе, а на кормовой - сам дивизион[2]. Число марок не только менялось при переводе корабля из дивизиона в дивизион, но и зависело от звания и выслуги его командира. Данная практика крайне затрудняет опознавание кораблей на довоенных фотографиях.

Данная схема окраски сохранялась на начальном этапе Второй мировой войны. Летом 1940 г. на палубы в носовой части были нанесены бело-красные диагональные полосы, предназначенные для облегчения опознавания с воздуха.

В октябре 1941 г. на легком крейсере Giovanni delle Bande Nere была опробована двухцветная схема, разработанная в Морском министерстве под руководством майора Корпуса корабельных инженеров Петрилло. Основным цветом являлся пепельно-серый (cenerino chiaro), на который наносились широкие контрастные полосы темно-серого (grigio scuro). Аналогичным образом, но с добавлением бело-грязного в оконечностях, были перекрашены эскадренные миноносцы Alvise da Mosto (ноябрь 1941 г.) и Lanciere (февраль 1942 г.).

29 декабря 1941 г. данная схема была официально утверждена в качестве стандартной. При этом рекомендовалось, по возможности, наносить различные рисунки как на различные корабли, так и на разные борта одного корабля. Темным полосам следовало придавать неправильную форму, избегая горизонтальных, вертикальных или параллельных линий.

В течение 1942 г. стандартную камуфляжную окраску получили все Navigatori, кроме погибших к тому времени Luca Tarigo и Emanuele Pessagno. К концу года был перекрашен и Nicoló Zeno, поскольку схема «Клаудус» из-за своей многоцветности оказалась непрактичной. Применительно к Navigatori можно выделить три основных схемы камуфляжа:

- пятна неправильной формы (Antonio da Noli в первом варианте, Antonio Usodimare, Ugolini Vivaldi);

- рисунок в виде многоугольников, образованных прямыми линиями (Giovanni di Verazzano, Lanzerotto Malocello, Leone Pancaldo, вторые варианты Antonio da Noli и Nicoló Zeno);

- скругленные полосы (Alvise da Mosto и Antonio Pigafetta).

Стоит отметить, что при наличии камуфляжной окраски литерные обозначения могли закрашиваться, а могли наноситься поверх нее. Со временем и сам камуфляж мог изменяться. В частности, после торпедирования крейсеров Bolzano и Muzio Attendolo подводными лодками специалисты посчитали, что белые оконечности выделяют точку прицеливания, и началось избавление кораблей от этого элемента окраски.

Модернизации

Первая модернизация

Едва первые представители серии начали вступать в строй, выявилась их малая остойчивость, присущая многим итальянским кораблям того времени. Для устранения этого недостатка, начиная с апреля 1930 года, первые десять эсминцев поставили на модернизацию. Работы заняли от двух до шести месяцев и были закончены к сентябрю 1931 г.; на Alvise da Mosto и Antonio Pigafetta все изменения были произведены в процессе достройки.

В ходе перестройки были ликвидированы бортовые топливные цистерны, расположенные выше ватерлинии[3]. Вместо них в отсеке перед носовым котельным отделением, где ранее планировалось установить успокоители качки, были устроены три поперечных цистерны. Полный запас топлива сократился с 580 до 460 т - с соответствующим снижением дальности плавания (точные цифры в итальянской литературе отсутствуют). Единственным исключением стал Antonio Pigafetta, на котором гиростабилизатор все же собирались установить в экспериментальном порядке. В конечном итоге он его так и не получил, однако по запасу топлива (405 т) уступал всем собратьям.

Были приняты меры по снижению «верхнего веса». Как уже говорилось, на один уровень (2,5 м) понизили носовую надстройку, заменили треногую фок-мачту однодревковой, заодно сняв с нее прожектор, и уменьшили высоту второй трубы. Опыт испытаний Antonio Pigafetta, на котором из-за сильной вибрации разошлись листы обшивки, заставил провести работы по укреплению кормовой части. Наконец, на все корабли установили новую систему управления огнем. Все это не только положительным образом сказалось на остойчивости, но и облагородило внешний облик эсминцев.

В последующие несколько лет был произведен ряд небольших улучшений. В 1932 году на носовую трубу установили козырек для уменьшения задымления мостика, а также произвели замену руля. Стремясь к дальнейшему повышению остойчивости, в течение 1932-1933 гг. на всех эсминцах демонтировали средние трубы из торпедных аппаратов (съемные решетки для 450-мм торпед сохранялись на кораблях еще несколько лет).

В 1934 г. усилили зенитное вооружение, установив еще по два спаренных 13,2-мм пулемета на средней надстройке у дальномерного поста. В середине 30-х годов на большинстве кораблей смонтировали переходные мостики над торпедными аппаратами.

| Сроки прохождения первой модернизации | |||

|---|---|---|---|

| Корабль | Место прохождения | Начало работ | Окончание работ |

| Lanzerotto Malocello | «Ansaldo», Генуя | 13.7.1930 | 18.10.1930 |

Вторая модернизация

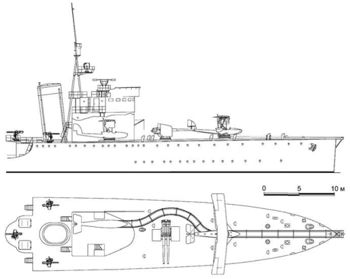

Второй этап модернизации эсминцев типа Navigatori пришелся на 1938-1940 гг. После десяти лет интенсивной эксплуатации их механизмы были сильно изношены, скорость упала до 3233 узлов, а по некоторым свидетельствам - еще ниже. Поэтому работы начались с капитального ремонта силовой установки.

Приняли дальнейшие меры по улучшению остойчивости и мореходности. На корпус в средней части (между 36-м и 160-м шпангоутами) выше скуловых килей надстроили своего рода були, увеличившие ширину на 1 м. При этом новые шпангоуты крепились к старым прямо поверх прежней обшивки.

Изменилась форма носовой оконечности. На модернизировавшемся первым Ugolini Vivaldi форштевень подняли на 0,5 м, придав ему серповидную форму, как на эсминцах типа Folgore. Наибольшая длина при этом возросла на 1,3 м. Прибавка к весу корпуса составила более 90 т, водоизмещение в целом возросло примерно на 250 т.

На девяти следующих кораблях пошли еще дальше, подняв форштевень на целый метр. Якорные клюзы при этом заменялись полуклюзами. Носовая оконечность тем самым стала походить на эсминцы типа Soldati: палуба полубака получила заметную седловатость, существенно увеличился развал носовых шпангоутов, длина увеличилась на 2,75 м.

Изменения придали эсминцам весьма элегантный внешний вид, но что более важно, серьезно улучшилась мореходность. Остойчивость перестала внушать опасения, и бортовые отсеки снова стали использоваться для хранения топлива, полный запас которого возрос до 560 т (наибольший - до 680 т). Дальность плавания 18-узловым ходом достигала 5000 миль. Платой за улучшения стала скорость, которая в полном грузу не превышала 27-28 уз. Не успевшие пройти модернизацию из-за начала войны Antonio Usodimare и Nicoloso da Recco отличались от систершипов худшей остойчивостью и меньшей дальностью плавания, зато сохранили преимущество в максимальной скорости на несколько узлов.

Столь существенное снижение скоростных характеристик стало причиной острой критики - эсминцы считались не пригодными для действий в составе эскадры. Однако с началом войны быстро выяснилось, что запас водоизмещения и остойчивости, необходимый для размещения дополнительного вооружения и приема лишних грузов (в частности, мин), стоит едва ли не большего, чем узел-другой скорости. Во многом благодаря им, Navigatori оказались одними из самых востребованных кораблей итальянского флота.

| Сроки прохождения второй модернизации | |||

|---|---|---|---|

| Корабль | Место прохождения | Начало работ | Окончание работ |

| Lanzerotto Malocello | «Odero-Terni-Orlando», Ливорно | 2.1.1940 | 31.3.1940 |

Военные модернизации

В 1941 году на семи эсминцах (Alvise da Mosto, Giovanni di Verazzano, Lanzerotto Malocello, Emanuele Pessagno, Antonio Pigafetta, Ugolini Vivaldi, Nicoló Zeno) минные рельсы были удлинены почти до самого среза полубака. Теперь они могли принимать до 94 мин «Элия», 104 мин «Болло» или 86 новых мин Р.200 (общий вес 1150 кг, заряд 200 кг).

К концу 1941 г. устаревшие 40-мм автоматы и 13,2-мм пулеметы со всех остававшихся в строю эсминцев были сняты и заменены на семь 20-мм/65 автоматов «Бреда». Они ставились парами на крыльях мостика, у среза полубака и на средней надстройке на месте снимавшегося кормового дальномерного поста, еще один располагался в диаметральной плоскости позади носовой трубы. Боезапас 20-мм автоматов состоял из 2400 патронов на ствол.

Дальнейшее усиление зенитного вооружения велось с конца 1942 г. на семи уцелевших к тому времени эсминцах: Antonio da Noli, Nicoloso da Recco, Lanzerotto Malocello, Leone Pancaldo, Antonio Pigafetta, Ugolini Vivaldi и Nicoló Zeno. При этом снимался кормовой торпедный аппарат, а на его месте оборудовалась площадка для двух 37-мм/54 автоматов «Бреда» образца 1939 г. с общим боезапасом 3600 патронов (фугасные и трассирующие пополам).

Примерно в то же время уцелевшие корабли были оборудованы прицельными колонками для ночной стрельбы. Их установили на крыльях мостика, связав с установками телефонными линиями. Туда же вывели управление прожектором.

В начале 1943 г. на Lanzerotto Malocello и Nicoló Zeno вокруг ходовой рубки наварили листы легкой брони для защиты личного состава от пуль и осколков.

Италия оказалась в числе аутсайдеров по разработке современных образцов радиоэлектронного оборудования, поэтому итальянские корабли серьезно уступали в этом аспекте как своим немецким союзникам, так и силам антигитлеровской коалиции.

Первые гидролокационные станции итальянского производства появились лишь в 1938 году. С конца 1941 г. начались поставки немецких гидролокаторов фирмы «Gema» (всего получено 40 комплектов), а также итальянских «Scam» Mod.1938 и «Safar» Р600. Это позволило оснастить ими большую часть уцелевших Navigatori. В мае 1942 г. гидролокатор получил Giovanni di Verazzano, в июле - Antonio da Noli, в октябре - Nicoloso da Recco и Nicoló Zeno, в декабре - Leone Pancaldo, в феврале и марте 1943 г. - Lanzerotto Malocello и Ugolini Vivaldi.

Во время ремонта, проходившего в арсенале Специи с 17 ноября по 12 декабря 1942 г., на Leone Pancaldo установили итальянскую радиолокационную станцию EC.3/ter «Гуфо» (Gufo - Филин). Ее характерная антенна, похожая на двойную воронку, монтировалась над постом управления огнем на носовой надстройке. Другой эсминец - Lanzerotto Malocello - к январю 1943 г. был оснащен немецким радиодальномером FuMO-24/40G с антенной «матрасного» типа размером 2*4 м[4]. У итальянцев он проходил под обозначением «DeTe» - по фирме-разработчику.

| Перечень ремонтных работ на эсминце в годы войны | ||

|---|---|---|

| Корабль | Место и период | Характер работ |

| Lanzerotto Malocello | Арсенал Специи (08.1942 - 01.1943) | Средний ремонт |

Оценка проекта

В развитии итальянских эскадренных миноносцев тип Navigatori занимает особое место, служа своего рода водоразделом между предшественниками, ведущими свою родословную с проекта фирмы «Орландо», разработанному еще до Первой мировой войны, и более современными «однотрубниками», составлявшими костяк минных сил Реджа Марина во Вторую мировую. Эсминцы типа Navigatori оказались самой массовой серией эсминцев межвоенной постройки, самыми крупными кораблями своего класса и единственными итальянскими эсминцами с эшелонным расположением силовой установки. Их важнейшими достоинствами являлись мощное артиллерийское вооружение, хорошие мореходные качества и способность принимать значительное число мин. В то же время, скорость хода после второй модернизации перестала удовлетворять потребностям для службы в составе эскадры. В конечном итоге эсминцы типаNavigatori остались единственными в своем роде, так и не получив дальнейшего развития.

История службы

Учения и походы

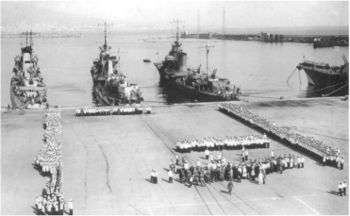

Активная карьера Navigatori началась на рубеже 1929-1930 годов, когда первые представители серии вошли в строй и прошли начальный период обучения экипажей. Весной 1930 г. головной Luca Tarigo сопровождал королевскую яхту «Савойя» на Сицилию, а Lanzerotto Malocello и Antonio Usodimare побывали с визитом в Монако. Почти сразу выявилась необходимость радикальных мер по улучшению остойчивости, поэтому, едва начав службу, скауты вернулись на верфи для первой модернизации. Например, у Emanuele Pessagno между подъемом флага и началом работ прошло всего 40 дней! Лишь после завершения модернизации, корабли обрели настоящую боеспособность. Дольше всех у судоремонтных стенок простояли Nicoló Zeno и Giovanni di Verazzano, на которых, помимо прочего, пришлось менять роторы турбин.

Осенью 1930 г. все Navigatori были включены в состав Легкой дивизии (Divisione Leggera). Ее командир, контрадмирал Умберто Буччи, поднял свой флаг на Nicoloso da Recco. Вскоре им довелось принять участие в важной миссии - обеспечении беспосадочного трансатлантического перелета эскадрильи генерала Итало Бальбо, состоявшей из 14 летающих лодок «Савойя-Маркетти» S.55. Для этого восемь кораблей были разбиты на три группы:

- 1-я группа - Nicoloso da Recco (под флагом Буччи), Luca Tarigo и Ugolini Vivaldi;

- 2-я группа - Antonio da Noli, Lanzerotto Malocello и Leone Pancaldo;

- 3-я группа - Emanuele Pessagno и Antonio Usodimare.

1 декабря 1930 г. корабли оставили Специю. К сожалению, Nicoló Zeno не смог принять участие в походе из-за проблем с турбинами. В ходе выполнения своей миссии скауты посетили Оран, Сеуту, Касабланку, Лас-Пальмас, Дакар, Боламу, Пернамбуку, Байю и Рио-де-Жанейро. Одна группа базировалась на Лас-Пальмас на Канарских островах для наблюдения за водами Центральной Атлантики; вторая отвечала за американскую зону, базируясь на бразильский порт Пернамбуку; зоной ответственности третьей являлись прибрежные воды Африканского континента. В качестве судна поддержки и ретранслятора радиопереговоров в Южную Атлантику был направлен пароход «Аличе».

Трансатлантический перелет эскадрильи Бальбо начался 17 декабря, а 15 января одиннадцать самолетов достигли Рио-де-Жанейро. За шесть отрезков пути ими было преодолено более 10 тысяч километров за 61 с четвертью час летного времени.

По выполнению задачи дивизия Буччи также нанесла официальный визит в Бразилию. 7 февраля скауты отправились в обратный путь и 18 марта торжественно вернулись в Гаэту, за исключением Nicoloso da Recco и Ugolini Vivaldi, для которых заграничное плавание продлилось целых пять месяцев - до 27 мая. Во время похода остойчивость кораблей была оценена положительно, но отмечалась резкая качка, так что длительное пребывание в океане стало сущим мучением для экипажей.

После возвращения из Бразилии для Navigatori началась обычная рутинная служба мирного времени с учебными походами, участием в маневрах и смотрах, посещением иностранных портов. Учебные плавания совершались, как правило, в пределах Тирренского, Ионического и Адриатического морей. Нахождение в строю чередовалось с пребыванием в резерве.

5 сентября 1931 г. Nicoloso da Recco попал в жестокий шторм у острова Капрайя в Лигурийском море. Волнами смыло за борт двух моряков, а еще пятеро получили тяжелые ранения. В ноябре Nicoloso da Recco, Luca Tarigo, Lanzerotto Malocello и Ugolini Vivaldi присутствовали на торжествах в Ливорно по случаю 50-летия военно-морской академии.

В конце того же года состоялись традиционные для итальянского флота церемонии передачи кораблям Боевых знамен. Дарителями, как правило, выступали муниципалитеты городов, в которых родились мореплаватели, давшие кораблям свои имена. 4 октября в Венеции представителями Венеции, Фиренце и Виченцы были вручены Боевые знамена экипажам Alvise da Mosto, Giovanni di Verazzano и Antonio Pigafetta, а команде Nicoló Zeno церемониальный стяг вручила графиня Иды Антонини, урожденная Дзено. Остальные корабли получили Боевые знамена 8 декабря в Генуе: Antonio da Noli и Nicoloso da Recco - от представителей одноименных городов, Leone Pancaldo - от жителей Савоны, Lanzerotto Malocello - от муниципалитета Вераззе, а Luca Tarigo, Antonio Usodimare, Emanuele Pessagno и Ugolini Vivaldi - от городской коммуны Генуи.

Вскоре Легкая дивизия была расформирована, и Navigatori оказались распределенными между 1-м, 2-м и 3-м дивизионами скаутов, приданными соответственно 3-й, 4-й и 6-й дивизиям крейсеров. Все они входили в состав 2-й эскадры, базировавшейся на Таранто и неофициально именовавшейся «разведывательными силами».

В остальном же, по выражению самих итальянских историков, в предвоенной карьере Navigatori было совсем немного эпизодов, достойных внимания. 11 мая 1935 г. Emanuele Pessagno стал флагманским кораблем Инспекции подводного плавания, оставаясь в этой роли в течение нескольких месяцев. Когда в том же году произошло восстание на греческом флоте, Antonio Pigafetta был направлен в качестве стационера на Додеканезские острова и провел там некоторое время, базируясь на Лерос.

Гражданская война в Испании

Начавшаяся летом 1936 г. гражданская война в Испании ознаменовала новый этап деятельности для итальянского флота в целом и представителей типа Navigatori в частности.

В начале кампании особенно отличился Lanzerotto Malocello под командованием капитана 2 ранга Карло Марготтини. Он прибыл в Пальма-ди-Мальорка 16 августа - в день высадки на острове республиканского десанта. Корабль участвовал в переброске сил националистов, экипаж помогал в обустройстве аэродрома. 7 сентября Lanzerotto Malocello встретил в море и отконвоировал в порт пароход «Нереиде», на котором были доставлены истребители и зенитки для усиления ПВО базы, а 18-го, под формальным предлогом защиты итальянских интересов, прибыл на занятую республиканцами Ивису. Убедившись, что захват города не должен вызвать затруднений, Марготтини тем же вечером увел корабль в Пальму. В ночь на 20 сентября Lanzerotto Malocello снова вошел в порт Ивисы, эскортируя испанский транспорт «Сьюдад де Пальма», реквизированный итальянскими легионерами. С него на берег высадился десант, занявший город практически без единого выстрела. Вскоре Балеарские острова превратились в основную базу итальянских военно-морских и военно-воздушных сил, а Марготтини был особо отмечен в донесении итальянского консула.

Вскоре одной из основных задач флота стало сопровождение транспортов, доставлявших в Испанию военную технику, оружие и военнослужащих для Корпуса добровольческих войск (CTV) Как правило, суда ходили в одиночку или небольшими группами. Эскорт поначалу состоял из одного корабля класса эсминец-крейсер, впоследствии доходил до дивизиона миноносцев. С января 1937 по март 1939 гг. Navigatori отэскортировали в общей сложности 51 конвой: наиболее интенсивно участвовавший в этом Antonio da Noli совершил 10 выходов; Antonio Usodimare - 9, Leone Pancaldo - 6, Luca Tarigo - 5, Lanzerotto Malocello и Emanuele Pessagno - по 4, Nicoloso da Recco, Giovanni di Verazzano, Antonio Pigafetta и Ugolini Vivaldi - по 3, Nicoló Zeno - 1[5].

«Мореходы» идут на войну

К началу Второй мировой войны все Navigatori находились в составе 1-й эскадры итальянского флота, будучи распределенными между 14-м (Ugolini Vivaldi, Antonio da Noli, Lanzerotto Malocello, Leone Pancaldo), 15-м (Antonio Pigafetta, Nicoló Zeno, Alvise da Mosto, Giovanni di Verazzano) и 16-м (Nicoloso da Recco, Antonio Usodimare, Luca Tarigo, Emanuele Pessagno) дивизионами эсминцев. Главной базой эскадры являлся Таранто. 14-й и 15-й дивизионы были приданы 9-й дивизии линкоров (Littorio и Vittorio Veneto), 16-й дивизион - 8-й дивизии крейсеров (Giuseppe Garibaldi и Duca degli Abruzzi). В действительности, ни один из них не имел штатной численности: Alvise da Mosto и Giovanni di Verazzano находились на модернизации в Специи, а Luca Tarigo - в Ливорно. Они вошли в строй только в августе. На Leone Pancaldo работы только что завершились, и он проходил испытания.

Боевое крещение Navigatori получили в ходе сражения у Пунта-Стило. Сам бой был описан уже неоднократно, участие в нем итальянских эскадренных миноносцев не носило определяющего характера, поэтому мы вкратце коснемся лишь действий кораблей описываемого типа.

15-й и 16-й дивизионы вышли в море из Таранто днем 7 июля в составе главных сил. К утру 9 июля, когда авиационной разведкой был обнаружен британский флот и неизбежность грядущего боя стала очевидной, эсминцы уже исчерпали запас топлива, поэтому в 06:00 были отправлены на дозаправку в Аугусту. Вместо этого из Таранто был вызван 14-й дивизион капитана 1 ранга Джованни Галати, остававшийся в качестве резерва как раз на такой случай. Ugolini Vivaldi, Antonio da Noli и Leone Pancaldo покинули базу в 06:18, однако Antonio da Noli вскоре вынужден был вернуться из-за аварии в машине.

Незадолго до этого «отличился» лидер 15-го дивизиона Antonio Pigafetta. В 04:30 его сигнальщики обнаружили в предрассветной дымке два неопознанных силуэта. Эсминец тут же выпустил по ним пару торпед, но, к счастью, промахнулся, потому что ими оказались итальянские тяжелые крейсера Trento и Bolzano.

К 2 часам пополудни два эсминца 14-го дивизиона прибыли в точку рандеву с главными силами, и заняли позицию слева от крейсеров 4-й дивизии контр-адмирала Маренко ди Мориондо. В завязавшейся вскоре артиллерийской перестрелке линейных кораблей тихоходные Navigatori держались с подбойного борта, чтобы не мешать своим дымом действиям их артиллерии. Так продолжалось до 16:09, когда флагманский линкор Giulio Cesare получил попадание 15-дюймового снаряда, и командующий флотом приказал своим эсминцам прикрыть отход торпедной атакой.

В 16:09 адмирал Маренко ди Мориондо передал эсминцам приказ действовать самостоятельно. Ugolini Vivaldi и Leone Pancaldo сразу легли на курс 90° и полным ходом устремились на противника, находившегося на расстоянии 12,5 миль. Почти сразу оба Navigatori попали под огонь противоминного калибра британских линкоров HMS Warspite и HMS Malaya, который оказался настолько точным, что в 16:28, когда дистанция сократилась до 9 миль, итальянцы были вынуждены отказаться от атаки и развернуться на курс 240°, прикрывшись дымовой завесой. Таким образом, даже им не удалось сделать в бою ни одного выстрела. Эсминцы 15-го и 16-го дивизионов, пополнив запасы топлива, присоединились к флоту уже вечером, когда он отходил в сторону Мессинского пролива.

С 27 июля по 1 августа Antonio Pigafetta, Lanzerotto Malocello и Nicoló Zeno участвовали в операции «TVL», заключавшейся в одновременной проводке в Северную Африку трех конвоев. Эсминцы входили в состав соединения прикрытия, совместно с легкими крейсерами Alberico da Barbiano и Alberto di Giussano.

Летом-осенью 1940 г. эскадренные миноносцы приняли участие в нескольких весьма удачных минных постановках в Сицилийском проливе. В ночь на 7 августа отряд под командованием контрадмирала Маренко ди Мориондо, включавший легкие крейсера Alberico da Barbiano, Alberto di Giussano, эсминцы Antonio Pigafetta и Nicoló Zeno под прикрытием миноносцев Cassiopea, Cigno, Pleiadi и Aldebaran, выставил юго-восточнее острова Пантеллерия заграждение «7.AN» (394 мины), на котором 10 января 1941 г. подорвался британский эсминец HMS Gallant. Не менее результативными оказались два выхода 14-го дивизиона под командованием Галати, состоявшего из Ugolini Vivaldi, Antonio da Noli и Luca Tarigo (Lanzerotto Malocello не участвовал в операциях из-за аварии силовой установки). В ночь на 8 октября они выставили восточнее м. Бон заграждение «4.AN» (176 мин), на котором 22 декабря погиб эсминец HMS Hyperion, а в ночь на 10 октября южнее Мальты - заграждение «М.3» (174 мины), уже через день ставшее причиной гибели эсминца HMS Imperial.

В трагичную для итальянского флота ночь 11 ноября, когда британские палубные самолеты нанесли удар по Таранто, 14-й дивизион находился в море. Он получил задачу перехватить неприятельские корабли, напавшие на конвой у побережья Албании, однако в темноте разминулся с противником. 16-20 ноября тот же дивизион, приданный 3-й дивизии крейсеров, принимал участие в безрезультатном выходе главных сил итальянского флота на поиск британского конвоя.

Минные постановки продолжились и в новом году. 7-8 января Ugolini Vivaldi, Antonio da Noli, Lanzerotto Malocello и Luca Tarigo с миноносцами Sagittario и Vega выставили заграждения «Х.2» и «Х.3» (по 180 мин каждое) севернее м. Бон.

Тем временем Италия начала войну с Грецией. В октябре 15-й и 16-й дивизионы перебазировались в Бриндизи. Их основной задачей являлась защита судоходства в Отрантском проливе, однако дважды Navigatori участвовали в операциях по обстрелу греческого побережья. 28 ноября Nicoloso da Recco, Antonio Pigafetta, Emanuele Pessagno и старый эсминец Augusto Riboty с миноносцами Angelo Bassini и Generale Marcello Prestinari вели обстрел греческих позиций северо-восточнее Корфу, израсходовав около 1600 120-мм и 102-мм снарядов. 18 декабря Nicoloso da Recco», Antonio Pigafetta, Emanuele Pessagno и Augusto Riboty с крейсерами Raimondo Montecuccoli и Eugenio di Savoia обстреливали расположение греческих войск у Луково, в 30 километрах к северу от Корфу. На этот раз итальянские корабли попали под ответный огонь греческой батареи, но потерь и повреждений не имели. Зато 1 февраля 1941 г. неподалеку от Бриндизи Antonio Usodimare столкнулся с подопечным пароходом «Виминале » и на месяц выбыл из строя. Ремонт корабля был произведен в Таранто.

Следствием итало-греческой войны стала и операция «Гаудо», завершившаяся роковым для итальянцев сражением у мыса Матапан. В этом походе участвовали и два эсминца 16-го дивизиона (Nicoloso da Recco и Emanuele Pessagno), приданные 8-й дивизии крейсеров. Впрочем, для них он завершился благополучно...

Минные постановки в 1941 г.

На протяжении всего 1941 года одной из основных задач, решаемых представителями семейства Navigatori, являлось участие в миннозаградительных операциях.

Поскольку минные заграждения, выставленные в начале войны, после зимних штормов требовали усиления, еще в марте Супермарина[6] разработала план постановки заграждения «S» в Тунисском проливе, между мысом Бон и островом Мареттимо. Оно должно было начинаться от самой кромки французских территориальных вод и состоять из нескольких частей - «S.1», «S.2» и т.д., которые, в свою очередь, делились на линии - «S.11», «S.12», «S.21», «S.22» и т.д. Постановка преследовала двоякую цель: воспрепятствовать проводке британских конвоев на Мальту и обеспечить фланговое прикрытие итальянских коммуникаций. Благодаря соглашению о поставке в Италию большой партии немецких морских мин и минных защитников, использовались преимущественно мины типа ЕМС, допускавшие постановку на глубинах до 150 м, тогда как итальянские могли ставиться на глубинах не более 100 м.

Последняя в 1941 году операция подобного рода имела место в октябре, когда решено было прикрыть минами подходы к порту Бенгази. Выход несколько раз переносился из-за плохих погодных условий. Наконец, 12 октября Eugenio di Savoia, Duca d`Aosta и Raimondo Montecuccoli с эсминцами Ugolini Vivaldi, Lanzerotto Malocello, Antonio Pigafetta, Giovanni di Verazzano, Aviere и Camicia Nera покинули Таранто. Однако на следующее утро воздушная разведка обнаружила в 130 милях от Александрии мощное британское соединение, включавшее два линкора. Постановка была отменена, и корабли получили приказ о возвращении.

На ливийском маршруте

В то время как эскадренные миноносцы 15-го и 16-го дивизионов занимались минными постановками, 14-й дивизион на протяжении 1941 года использовался в основном для защиты морских коммуникаций, по которым доставлялись грузы для германо-итальянских войск, сражавшихся в Северной Африке.

Данная задача очень скоро стала сущей головной болью для планирующих органов итальянского флота. Согласно предвоенным расчетам, ежемесячно в Ливию могло перебрасываться до 180 тысяч человек, 13 тысяч автомобилей или приравненных к ним единиц техники и 50 тысяч тонн грузов. Реалии войны быстро показали излишнюю оптимистичность данных оценок. Прежде всего, ливийские порты имели ограниченные возможности по обработке транспортов. В Триполи могли одновременно разгружаться не более 5 грузовых судов и 4 войсковых транспортов; в Бенгази - не более 3 грузовых судов и 2 транспортов с войсками (с учетом погрузо-разгрузочных операций на рейде; причальные стенки порта вмещали не более трех крупных транспортов); в Тобруке - 3 грузовых судов и 2 войсковых транспорта. Для сравнения можно сказать, что в Неаполе могли одновременно загружаться до 14 транспортов, в Бари и Бриндизи - по 5, аналогичные возможности имели сицилийские порты. Во время войны возможности ливийских портов только снижались - например, в течение половины 1941 г. грузооборот через Триполи из-за бомбардировок не превышал 50% от его теоретических возможностей. Таким образом, для итальянцев не имело смысла формировать многочисленные конвои, поэтому они, как правило, включали не более 5-10 судов.

В начале войны Супермарина старалась сводить в конвои суда, максимально близкие по своим скоростным характеристикам. К переброске войск привлекались даже крупные и быстроходные трансатлантические лайнеры «Океания», «Нептуния», «Эсперия», «Виктория», «Марко Поло» и «Конте Россо». В качестве сопровождения на этом этапе старались выделять корабли из состава одного соединения, а то и целые дивизионы эсминцев или миноносцев. Понесенные потери вынудили уже со второй половины 1941 г. отказаться от однородности судов конвоя, а с начала 1942 г. в эскорт стали назначаться те эсминцы и миноносцы, что в данный момент оказались под рукой. Это затрудняло управление конвоем, приводило к многочисленным ошибкам в интерпретации сигналов и в конечном счете шло в ущерб судообороту.

Согласно установленным правилам, перед выходом конвоя в море командир эскорта (обычно им назначался самый старший из командиров кораблей) собирал капитанов торговых судов у себя на борту и доводил до них маршрут перехода, походный ордер, порядок маневрирования и свод условных сигналов. Связь внутри ордера всегда оставалось слабым местом: поскольку итальянские торговые суда в основной массе не были оборудованы УКВ-радиостанциями, команды приходилось либо передавать по радиотелеграфу, что требовало много времени на их шифровку и дешифровку, либо полагаться на визуальные средства сигнализации...

4 мая 1941 г. из Неаполя в Триполи отправился крупный конвой, состоявший из лайнера «Виктория» и транспортов «Гритти», «Веньер», «Форкарини», «Барбариго», «Калитея» и «Анкара» в сопровождении эсминцев Ugolini Vivaldi, Antonio da Noli, Lanzerotto Malocello и миноносцев Pegaso, Orione, Cassiopea. Одновременно второй конвой вышел ему навстречу. Дальнее прикрытие осуществляло уже знакомое читателю соединение контр-адмирала Касарди: Eugenio di Savoia, Duca d`Aosta, Muzio Attendolo, Antonio Pigafetta, Nicoló Zeno, Alvise da Mosto, Nicoloso da Recco и Giovanni di Verazzano. Несмотря на то, что Alvise da Mosto едва не подорвался на дрейфующей мине, оно прекрасно справилось со своей задачей. 5 мая ему удалось отбить налет британской авиации, а днем ранее к западу от Сицилии Antonio Pigafetta и Nicoló Zeno потопили британскую подводную лодку HMS Usk[7].

Наступление Роммеля требовало постоянной подпитки снабжением, поэтому 11 мая в море вышел следующий конвой, состоявший из шести немецких и итальянских транспортов под эскортом пяти эсминцев. Прикрытие осуществляли крейсера Giuseppe Garibaldi, Duca degli Abruzzi, Luigi Cadorna и Giovanni delle Bande Nere с десятью эсминцами (включая Nicoloso da Recco, Antonio Usodimare, Emanuele Pessagno и Antonio Pigafetta)[8]. Операция прошла без происшествий. 14 мая корабли вернулись в базы. Всего же, по подсчетам американского историка Винсента О'Хары в период с 1 мая по 29 июня 1941 г. итальянский флот провел в североафриканские порты 12 конвоев, включавших в свой состав 61 транспорт, потеряв при это всего одно судно - лайнер «Конте Россо», потопленный британской субмариной.

14-18 июля Lanzerotto Malocello, в компании с эсминцами Alpino, Fuciliere и четырьмя миноносцами, вел очередной североафриканский конвой, состоявший из пяти транспортов. На этот раз эскорту не удалось уберечь своих подопечных от атак из-под воды. Британская подводная лодка HMS P-33 потопила теплоход «Барбариго» (5293 брт). Кстати, субмарина наводилась по данным радиоперехвата - это был первый успешный случай применения на Средиземном море системы «Ультра», позволявшей расшифровывать сообщения противника.

Последним из Navigatori к работе на североафриканском маршруте подключился Giovanni di Verazzano (командир корабля - капитан 2 ранга Авеларди). 14 ноября он и Antonio Pigafetta вывели в море конвой из вспомогательных крейсеров «Читта ди Наполи» и «Читта ди Генуя» с войсками на борту. Благополучно доставив их в Бенгази, на обратном пути эсминцы сопровождали до Наварина подводную лодку Atropo, поврежденную при взрыве паров бензина. 19 ноября Lanzerotto Malocello и Nicoló Zeno приняли под охрану вспомогательные крейсера «Читта ди Палермо» и «Читта ди Туниси», на которых находилось 1453 итальянских и немецких военнослужащих. На переходе у «Читта ди Туниси» произошла авария силовой установки, поэтому Lanzerotto Malocello пришлось отконвоировать его в ближайший порт, но «Читта ди Палермо» и Nicoló Zeno 21-го отшвартовались в Бенгази. Едва успев вернуться в Таранто, Nicoló Zeno принял на борт 80 т бензина в бочках и 26-30 ноября совершил новый бросок в Ливию.

После уничтожения конвоя «Дуйсбург» итальянцы вернулись к прежней тактике посылки в Африку мелких конвоев из разных портов разными маршрутами. В ходе начавшейся 20 ноября крупной операции, для проводки восьми транспортов, сведенных в четыре конвоя, было задействовано пять крейсеров и десять эсминцев и миноносцев. Итоги оказались плачевными: пунктов назначения удалось достичь только трем судам и крейсеру Luigi Cadorna с грузом бензина, крейсер Trento был торпедирован подводной лодкой HMS Utmost, а Duca degli Abruzzi - торпедоносцем с Мальты, причем последнему оторвало кормовую оконечность. Для прикрытия его возвращения пришлось задействовать внушительный эскорт, включавший Ugolini Vivaldi и Antonio da Noli.

Кризис преодолен

В ноябре 1941 г. кризис в доставке снабжения в Северную Африку достиг своего апогея: 12 транспортов общим тоннажем 54 960 брт и три эсминца были потоплены, а два крейсера получили повреждения. Тем не менее, критическая обстановка на фронте требовала посылки все новых и новых конвоев. Очередная конвойная операция под кодовым обозначением «М.41» опять завершилась провалом, причем в значительной мере повинными в этом оказались представители семейства «мореходов». Утром 13 декабря в заливе Таранто британская субмарина HMS Upright безнаказанно потопила теплоходы «Фабио Финци» и «Карло дель Греко». Эскортировавшие их Nicoloso da Recco и Antonio Usodimare довольствовались спасением 432 человек из 642 находившихся на судах. Конвой «L», состоявший из теплоходов «Монджиневро» и «Наполи» в сопровождении эскадренного миноносца Emanuele Pessagno (капитан 1 ранга Номис де Поллоне), был вынужден вернуться.

Но неудачи не сломили решимости итальянцев. 16-19 декабря прошла крупнейшая конвойная операция итальянского флота за всю Вторую мировую войну, получившая кодовое наименование «М.42». Из Таранто вышли крупнотоннажные теплоходы «Монджиневро», «Наполи» и «Веттор Пизани» под эскортом эсминцев Ugolini Vivaldi, Antonio da Noli, Nicoloso da Recco, Lanzerotto Malocello, Emanuele Pessagno и Nicoló Zeno. В море они соединились с германским транспортом «Анкара», покинувшим накануне Неаполь в охранении Saetta и Pegaso. Переход обеспечивало два оперативных соединения, насчитывавших 4 линкора, 5 крейсеров и 10 эскадренных миноносцев (включая Antonio Usodimare), а к югу и востоку от Мальты было развернуто 7 подводных лодок . Взаимное движение итальянских и британских кораблей (последние проводили собственный конвой на Мальту) привело к столкновению, известному как Первый бой в заливе Сирт. Ни одни из противников не добился в нем решительных результатов, тем не менее, и британский, и итальянский конвои достигли пунктов назначения.

По возвращению в Аугусту, Nicoloso da Recco, Ugolini Vivaldi и Antonio Usodimare приняли на борт груз бензина в бочках и 23 декабря доставили в Триполи. Однако вскоре выбыл из строя Nicoló Zeno (капитан 2 ранга Олландини), получивший повреждения при столкновении с транспортом «Веттор Пизани». Его ремонт в Таранто продолжался до конца января. Следом Giovanni di Verazzano ушел в Фиуме на ремонт (15 января - 3 мая), по выходу из которого, первым среди систершипов, был оснащен гидролокатором.

Успех конвоя «М.42» приободрил итальянское командование, поэтому проводимая 3-6 января 1942 г. операция «М.43» строилась по аналогичной схеме. Конвой состоял из пяти самых современных теплоходов «Биксио», «Монджиневро», «Леричи», «Монвизо», «Аллегри» и танкера «Джулиани» в сопровождении эсминцев Ugolini Vivaldi, Nicoloso da Recco, Antonio Usodimare, Bersagliere, Fuciliere, Freccia и четырех миноносцев. Оперативное прикрытие осуществляли 4 линкора, 6 крейсеров и 13 эсминцев, причем Lanzerotto Malocello входил в состав группы ближнего, а Antonio Pigafetta и Antonio da Noli - дальнего прикрытия. Операция прошла без сучка и задоринки. Единственный нерешительный налет британских бомбардировщиков утром 5 января был без труда отбит.

Спустя две недели, 22 января, был собран конвой «Т.18» - быстроходные транспорты «Монджиневро», «Монвизо», «Пизани», «Равелло», а также океанский лайнер «Виктория», на борту которого находилось 1125 солдат и 44 тонны различных грузов. Непосредственное охранение осуществляли Ugolini Vivaldi, Lanzerotto Malocello, Antonio da Noli, Aviere, Geniere, Camicia Nera, миноносцы Orsa и Castore. Непосредственно в ордер включалась группа поддержки (линкор Caio Duilio и четыре эсминца, в том числе Antonio Pigafetta).

Через час после выхода на «Равелло» произошла авария рулевого управления, и его пришлось отправить назад. Остальные к 16 часам следующего дня находились в 200 милях юго-восточнее Мальты, когда начались воздушные налеты, в которых участвовало в общей сложности 53 самолета. «Виктория» последовательно получила два торпедных попадания и около 19 часов затонула. Эсминцы спасли 1046 из 1455 человек, находившихся на борту лайнера. Несмотря на досадную потерю, три транспорта благополучно прибыли в Триполи, доставив ценный груз, включавший 97 танков и 271 автомобиль.

Кризис снабжения был преодолен! Вкупе с понесенными британским флотом тяжелыми потерями и необходимостью отражать новую угрозу в лице Японии это позволило странам «Оси» перехватить стратегическую инициативу. 21 января германо-итальянские войска под командованием фельдмаршала Роммеля перешли в наступление и в течение двух недель отбили всю Киренаику.

Угроза итальянским морским коммуникациям также ослабла, так что конвойная операция «К.7» (21-23 февраля 1942 г.) прошла гораздо спокойнее. Любопытно, что в ней приняли участие все боеспособные корабли типа Navigatori. При этом Ugolini Vivaldi, Lanzerotto Malocello и Nicoló Zeno сопровождали конвой, следовавший из Мессины в Триполи; Antonio Pigafetta, Emanuele Pessagno, Antonio Usodimare - второй, вышедший с Корфу; Antonio da Noli входил в состав соединения оперативного прикрытия (линкор Caio Duilio, 3 крейсера и 7 эсминцев).

Днем 22-го итальянцами был отбит налет авиации, а утром 23-го на подходе к Триполи конвой попыталась атаковать британская подводная лодка HMS P-38. В 08:00 ее обнаружил миноносец Circe, который сразу же атаковал глубинными бомбами. Затем к охоте присоединился Antonio Usodimare. В 10:50 итальянские сигнальщики наблюдали, как лодка всплыла кормой вперед, причем винты ее бешено вращались в воздухе, а затем стремительно скрылась под водой. На поверхности появилось пятно нефти и множество обломков, свидетельствующие о гибели субмарины.

Следующая конвойная операция «V.5» состоялась 7-9 марта. Из Бриндизи, Мессины и Неаполя в Триполи прошли 4 быстроходных транспорта («Биксио», «Джулиани», «Аллегри» и «Монреале») в охранении эсминцев Antonio Pigafetta, Antonio da Noli, Ugolini Vivaldi, Bersagliere, Fuciliere и миноносцев Aretusa и Castore. На обратном пути Antonio Pigafetta (капитан 1 ранга Мирти делла Валле) присоединился к эскорту другого конвоя, на котором из Ливии вывозилось 470 военнопленных и 110 «нежелательных» гражданских лиц.

Новые потери

Весной 1942 года Navigatori занимались привычной боевой работой.

16-18 марта эсминцы 14-го дивизиона (Ugolini Vivaldi, Lanzerotto Malocello и Nicoló Zeno) участвовали в сопровождении конвоя «Сирио» (транспорты «Райхенфельс» и «Веттор Пизани») по маршруту Мессина-Триполи. Затем пришло время подновлять минные заграждения. В течение двух ночей 11-13 апреля Ugolini Vivaldi и Lanzerotto Malocello совершили выходы на постановки в Сицилийском проливе, выставив юго-западнее острова Мареттимо заграждения «S.51» и «S.52» (по 180 мин ЕМС каждое).

Высокое напряжение, с которым использовались эти надежные корабли, стало причиной новых досадных потерь. 9 апреля, во время выхода из Мессины очередного конвоя, один из транспортов - немецкий «Анкара» - из-за неверно понятого сигнала произвел ошибочный маневр и ударился в носовую часть Antonio Usodimare. Это было уже третье столкновение в карьере эсминца! Несмотря на поступление воды и аварию в силовой установке, он своим ходом дошел до Мессины, откуда перешел в Таранто, где до конца месяца проводились ремонтные работы. Спустя всего два дня, при выполнении аналогичной миссии, Antonio da Noli столкнулся в тумане с пароходом «Онестас». Повреждения оказались значительными. Хотя эсминец сумел достичь базы своим ходом, ему пришлось отправиться на ремонт в Бриндизи, а затем - в арсенал Специи. Он вернулся в строй только 15 августа.

Рутинная служба текла своим чередом. 5-6 мая Lanzerotto Malocello совершил рейс из Неаполя в Триполи в качестве войскового транспорта. 7 мая неподалеку от Бенгази Ugolini Vivaldi и Turbine отразили атаку британской субмарины HMS Proteus на охраняемый ими конвой из трех транспортов. А вот Emanuele Pessagno оказался не столь удачлив.

27 мая Emanuele Pessagno и Antonio Pigafetta вышли из Бриндизи, эскортируя пару транспортов. Утром 29-го конвой проходил через позицию подводной лодки HMS Turbulent (коммандер Линтон), предоставив ей прекрасную возможность для атаки. В 03:30 эсминец поразили две торпеды: одна в носовую часть, другая - в район миделя. Менее чем за минуту Emanuele Pessagno затонул в 75 милях к северо-западу от Бенгази. Из всего экипажа были спасены 86 человек: командир - капитан 3 ранга Даллаи, один офицер, 10 старшин и 74 матроса.

Следующая потеря оказалась еще более обидной. Словно подтверждая свою репутацию невезучего корабля, Antonio Usodimare стал жертвой, выражаясь современным языком, «дружественного огня» - для итальянского флота, нужно заметить, случай крайне редкий. 8 июня эсминец, временно включенный в состав 13-го дивизиона (Alpino, Bersagliere, Mitragliere), находился в охранении транспортов, следовавших из Палермо в Триполи. На подходе к мысу Бон они были замечены итальянской подводной лодкой Alagi, командир которой, капитан-лейтенант Серджио Пуччини, не был информирован о прохождении конвоя. Трагичное стечение обстоятельств усугубил шедший головным эсминец Premuda. Этот корабль - бывший югославский Dubrovnik - был построен в Англии и имел характерный «британский» силуэт. В итоге у Пуччини не осталось сомнений, что он атакует неприятеля.

В 21:20 в центральной части корпуса Antonio Usodimare прогремел взрыв торпеды, и почти сразу - еще одной. Корабль переломился и спустя пять минут скрылся под водой. Premuda и миноносец Circe спасли 135 членов его экипажа, в том числе командира корабля капитана 2 ранга Луиджи Мерини, для которого Antonio Usodimare оказался уже вторым Navigatori, погибшим под его командованием (напомним, что ранее Мерини командовал Leone Pancaldo).

Таким образом, к середине июня 1942 г. из дюжины Navigatori четыре корабля было потеряно и три находились в ремонте. Полностью боеспособными остались лишь Ugolini Vivaldi, Lanzerotto Malocello, Nicoló Zeno, Antonio Pigafetta и Nicoloso da Recco. Им довелось принять участие в «Июньской конвойной битве» - под таким названием в итальянской историографии проходит операция по противодействию британским конвоям «Вигорэс» и «Гарпун».

Днем 14 июня находившийся в Бриндизи Antonio Pigafetta получил приказ выйти в море на соединение с главными силами флота, двигавшимися на юг. Их целью были суда конвоя «Вигорэс».

На следующий день в предрассветных сумерках соединение атаковали британские торпедоносцы. Им удалось поразить тяжелый крейсер Trento, который потерял ход. Antonio Pigafetta был оставлен в охранении поврежденного корабля . В 9 часов ему было приказано начать буксировку, но едва эсминец завел концы, как наблюдатели заметили следы торпед, выпущенных британской субмариной HMS P-35[9]. Одна из них поразила крейсер в район носовых погребов, вызвав их детонацию. Antonio Pigafetta поспешно обрубил буксир, поскольку Trento начал стремительно погружаться носом и вскоре затонул. Antonio Pigafetta и Saetta подобрали 602 членов его экипажа, после чего ушли в Таранто.

Тем временем, эсминцы 14-го дивизиона оказались в центре не менее драматичных событий...

Бой у Пантеллерии

13 июня итальянская авиаразведка обнаружила неприятельский конвой, следовавший из Гибралтара на Мальту. На его перехват была направлена 7-я дивизия крейсеров (Eugenio di Savoia и Raimondo Montecuccoli) с 11-м дивизионом эсминцев (Ascari, Maestrale, Alfredo Oriani, Vincenzo Gioberti) под командованием контр-адмирала Альберто да Зара. На следующее утро они прибыли в Палермо, где в распоряжение Да Зары был передан и 14-й дивизион капитана 1 ранга Игнацио Кастроджованни, состоявший из Ugolini Vivaldi, Lanzerotto Malocello и приданного Nicoló Zeno.

В 19:24 14 июня отряд вышел в море, имея приказ Супермарины к 5 часам утра следующих суток занять позицию в пяти милях южнее острова Пантеллерия. К сожалению, Maestrale пришлось оставить в порту из-за аварии силовой установки, а вскоре на Nicoló Zeno и Vincenzo Gioberti также возникли неполадки в машинах, и их пришлось отправить назад. С крейсерами осталось всего четыре эсминца, поэтому на усиление эскадры Супермарина направила из Трапани Premuda.

Соединение двигалось 24-узловой скоростью кильватерной колонной, при этом Ascari, Alfredo Oriani и Premuda шли впереди крейсеров, а пара Navigatori замыкала строй. Ночью экипажам кораблей было разрешено спать на боевых постах. В 4 часа на горизонте появились очертания Пантеллерии, которую отряд обогнул с востока, а в 05:33 итальянцы обнаружили корабли противника и, увеличив ход до 28 узлов, пошли на сближение.

Британский конвой состоял из шести транспортов и эскорта, включавшего крейсер ПВО HMS Cairo, эсминцы HMS Bedouin, HMS Partridge, HMS Marne, HMS Matchless, HMS Ithuriel, эскортные миноносцы HMS Blankney, HMS Badsworth, HMS Middleton, Kujawiak (польский), 4 тральщика и 6 сторожевых катеров. Для командира эскорта кэптена Харди появление итальянских крейсеров стало неожиданностью.

В 05:39 с расстояния 19 800 м итальянские крейсера открыли огонь, быстро добившись накрытий. Британские корабли, вооруженные лишь 120-мм и 102-мм пушками, не могли отвечать на такой большой дистанции. Транспорты, тральщики и катера немедленно отвернули на юго-запад, в сторону тунисского побережья, в то время как HMS Cairo с дивизионом эскортных миноносцев типа Hunt легли на параллельный с итальянцами курс, расположившись между ними и конвоем, и начали ставить дымовую завесу.

В 05:44 итальянское соединение увеличило скорость до 32 узлов и повернуло на три румба вправо, но вскоре вернулось на прежний курс, так как в это время британские эсминцы, ведомые коммандером Скэрфилдом на HMS Bedouin бросились в атаку на противника. Чтобы парировать этот маневр, Да Зара отделил пару наиболее тихоходных, но хорошо вооруженных Navigatori, приказав им пройти за кормой англичан и атаковать транспорта.

Ugolini Vivaldi (капитан 1 ранга Кастроджованни) и Lanzerotto Malocello (капитан 2 ранга Марио Леони) повернули почти на пять румбов вправо и, обменявшись несколькими залпами с HMS Matchless и HMS Marne, к 06:04 сблизились с конвоем на дистанцию 5800 м, выпустив по две торпеды в сторону торговых судов. Но тут на их пути возникли британские эскортные миноносцы. Разгорелась жаркая перестрелка. К чести англичан, стреляли они лучше. В 06:15 Ugolini Vivaldi получил снаряд в носовое машинное отделение. Взрывом были перебиты паропроводы и топливопроводы, вышла из строя рулевая машина, рядом со средним артиллерийским погребом вспыхнул пожар, корабль стал резко терять ход и вскоре остановился, продолжая отстреливаться. Когда англичане сблизились с ним на дистанцию около 2,5 миль , Ugolini Vivaldi сумел выпустить в их сторону оставшиеся две торпеды. Положение корабля стало настолько угрожающим, что Кастроджованни отправил на Lanzerotto Malocello радиограмму: «Мы будем сражаться до последнего. Да здравствует король!»

Lanzerotto Malocello описал дугу, прикрыв поврежденного товарища дымовой завесой. Для пары итальянских кораблей складывалось критическая, казалось бы, ситуация, однако корабли противника неожиданно вышли из боя и отошли в южном направлении. Бой с итальянскими крейсерами еще продолжался, и, по всей видимости, англичанам было просто некогда заботиться о добивании поврежденного неприятельского эсминца.

Вскоре механикам Ugolini Vivaldi удалось запустить кормовую машину, а затем и пожар был постепенно взят под контроль. Оба Navigatori начали отход в сторону Пантеллерии с максимально возможной скоростью. Получив сообщение об их опасном положении, в 06:59 адмирал отправил на помощь оставшиеся три эсминца. Они подошли примерно через час, но, убедившись, что ситуация на поврежденном корабле более-менее нормализовалась, Alfredo Oriani и Ascari в 09:05 вернулись к крейсерам и приняли участие в уничтожении отставших от конвоя судов. Между тем кормовая машина Ugolini Vivaldi окончательно отказала, и в 10:15 Premuda пришлось взять его на буксир, а Lanzerotto Malocello осуществлял охранение. В довершение всех бед, небольшому отряду пришлось отразить налет четверки торпедоносцев «Альбакор». Тем не менее, к 14 часам Ugolini Vivaldi был благополучно доставлен на якорную стоянку в Скаури на юго-западной оконечности Пантеллерии. Lanzerotto Malocello, выполнив свою задачу, вернулся к крейсерам и на следующий день вместе с ними прибыл в Неаполь.

Потери экипажа Ugolini Vivaldi в бою составили 10 человек: один офицер, один старшина и восемь матросов. 17 июня поврежденный эсминец был переведен буксиром «Сальваторе I» в Трапани, где на нем произвели первичный ремонт, а затем своим ходом отправился в Неаполь и 10 июля встал к стенке местной верфи. Во время ремонта на нем смонтировали гидроакустическую станцию и произвели подготовку к установке РЛС «Гуфо», но саму станцию, по всей видимости, так и не поставили. Ugolini Vivaldi вернулся в строй в апреле 1943 г. За участие в бою оба Navigatori[10], а также их командиры Игнацио Кастроджованни и Марио Леони были награждены Серебряными медалями за воинскую доблесть.

Столкновение в Сицилийском проливе

По иронии судьбы, спустя два месяца Lanzerotto Malocello довелось снова встретиться с британскими эсминцами, противостоявшими ему в бою у Пантеллерии.

В начале августа итальянскому командованию стало известно о подготовке англичанами к проводке большого конвоя из Гибралтара на Мальту. Ранее британские корабли неоднократно обходили итальянские минные заграждения в Сицилийском проливе через французские территориальные воды, прижимаясь к побережью Туниса. Было решено закрыть эту брешь постановкой минного заграждения к югу от мыса Бон. Чтобы избежать трений с правительством Виши, мины снабжались механизмом самоликвидации, установленным на 72 часа. Выполнение операции было поручено эсминцу Lanzerotto Malocello (к тому времени в командование кораблем вступил капитан 2 ранга Пьерфранческо Тона). Для навигационного обеспечения ему придавались торпедные катера MAS-533, MAS-552 и MAS-553.

Англичане, в свою очередь, отправили с Мальты на запад остатки конвоя «Гарпун» - транспорта «Орари» и «Труалю» в балласте под эскортом эсминца HMS Matchless (лейтенант-коммандер Моулем) и эскортного миноносца HMS Badsworth.

Около 22 часов 11 августа наблюдатели Lanzerotto Malocello обнаружили огонь на юго-юго-востоке. Он снизил скорость до 12 узлов, чтобы уменьшить буруны, и повернул на запад - в сторону побережья. Вскоре были опознаны силуэты двух транспортов и двух эсминцев, но Тона принял их за французский конвой и решил не выдавать себя, чтобы впоследствии вернуться к выполнению задачи. Британский конвой шел на север, когда в 22:25 HMS Matchless обнаружил неопознанный корабль по пеленгу 40° левого борта. Эсминец дал два залпа, упавших примерно в полумиле от итальянского корабля, в то время как суда спешно отвернули на восток.

Далее показания сторон расходятся. Лейтенант-коммандер Моулем утверждал, что в ответ противник дал наугад два залпа из носовых орудий и показал французский опознавательный сигнал, что сбило с толку британских наблюдателей. HMS Matchless даже осветил Lanzerotto Malocello прожектором, однако его силуэт опознали как французский тральщик типа Élan, поэтому прекратили стрельбу и продолжили следовать своим курсом. Итальянские авторы пишут, что загруженный минами эсминец всячески старался избежать артиллерийской дуэли и огня не открывал, а в 22:45 продолжил минную постановку. Впрочем, его усилия можно назвать напрасными: прошедший проливом через несколько дней знаменитый конвой «Пьедестал» потерь на минах не понес.