Эскадренные миноносцы типа Dardo

типов Dardo и Folgore

типов Dardo и Folgore

| 8 ед. Заказано |

| 8 ед. Построено |

| 1929 — 1932 гг. Годы постройки |

| 1931 — 1943 гг. Годы службы |

| О.Т.О., Сестри-Поненте (Генуя) Cantieri del Tirreno, Рива-Тригозо (Генуя) Cantieri Navali del Quarnaro, Фиуме Officine e Cantieri Partenopei', Неаполь Место строительства |

| 1665 - 1782 / 1890 - 1992 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 95,95 - 96,23 / 9,28 - 9,75 / 2,9 - 3,02/4,3 - 4,5 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 2 ТЗА Parsons/Beluzzo 3 ПК Express 44000 л.с. Энергетическая установка |

| 34 узл. Скорость хода |

| 3600 - 4600 миль Дальность плавания |

| 165 чел. Общая численность |

| 6 чел. Офицеры |

| 159 чел. Матросы |

| 8-10 мм. Башни |

Артиллерия главного калибра:

Осветительная артиллерия:

- 2×1 — 120-мм/15 гаубица O.T.O. Model 1933

(только на типе Dardo).

Зенитная артиллерия:

Минно-торпедное вооружение:

- 2×3 533-мм торпедных аппарата;

- 52 - 54 мины;

- 1-2 БС, 3-6 ГБ.

Содержание

Проектирование и постройка

После закладки в мае 1925 г. последнего эскадренного миноносца типа Turbine, постройка новых единиц данного класса не возобновлялась в Италии в течение четырех лет. Строившиеся в это время представители типа Navigatori с самого начала рассматривались как специфичные корабли для решения специфичных задач, а вскоре и вовсе были переклассифицированы в скауты. По всей видимости, руководство Реджа Марина, во избежание повторения проблем с кораблями типа Sauro, хотело дождаться отзывов об эсминцах предыдущего типа и лишь затем производить заказ следующих.

В течение 1928 года Главный морской штаб обобщил опыт эксплуатации кораблей типа Turbine, на основе чего разработал требования к новому эскадренному миноносцу. Поскольку он предназначался для совместных действий с новыми быстроходными крейсерами типа Trento, которые вот-вот должны были войти в строй, и типа Zara, строительство которых предусматривалось кораблестроительной программой 1928 г. и должно было начаться в следующем году, то к нему предъявлялись повышенные требования по скорости (не менее 38 узлов полного хода) и дальности плавания (порядка 4000 миль экономическим 16-узловым ходом). Вооружение должно было соответствовать типу Turbine. Все это требовалось уложить в водоизмещение порядка 1000-1100 тонн.

Для детальной проработки был принят вариант фирмы «Одеро», штаб-квартира которой располагалась в Сестри-Поненте (пригород Генуи). Ее конструкторы взяли за основу проект эсминцев типа Turbine и внесли в него усовершенствования, призванные удовлетворить предъявляемым требованиям. С целью увеличения дальности плавания, в проекте появились бортовые цистерны. Для компенсации веса дополнительного запаса топлива, оборудования и новых, более тяжелых орудий, мощность силовой установки следовало повысить с 40 до 44 тысяч л.с. и увеличить размерения корпуса: длину - с 92,6 до 96 м, ширину - с 9,20 до 9,75 м, высоту борта - с 5,7 до 5,85 м. Как следствие, стандартное водоизмещение должно было возрасти на 14,56 % по сравнению с типом Turbine, а также заметно измениться соотношение отдельных статей весовых нагрузок:

- корпус - с 356 до 438 т (соответственно 34,6 и 36,5 %);

- силовая установка - с 477 до 485 т (соответственно 46,4 и 40,3 %);

- вооружение - с 67 до 93 т (соответственно 6,5 и 7,8 %);

- оборудование - со 127 до 186 т (соответственно 12,5 и 15,4%);

- водоизмещение - с 1027 до 1202 т (100 %);

Благодаря применению более производительных паровых котлов и усовершенствованной конструкции турбин, увеличение мощности на 4000 л.с. (10 %) сопровождалось ростом веса силовой установки всего на 8 тонн (1,6 %).

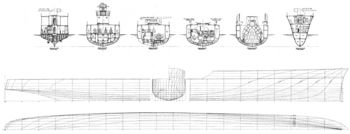

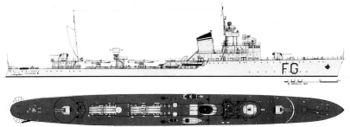

Внешним обликом новый эскадренный миноносец практически не отличался от своих предшественников типа Sauro и типа Turbine, сохраняя полубачную конструкцию корпуса с прямым слегка наклонным форштевнем, двухтрубный силуэт, расположение надстроек, артиллерийских установок и торпедных аппаратов. Сходными были внутреннее деление корпуса, состав и расположение силовой установки. Наиболее заметные отличия заключались в установке треногой фок-мачты с расположенной на ней прожекторной площадкой и увеличенных размерах площадки между торпедными аппаратами, на которой располагался резервный пост управления огнем.

Важные нововведения касались артиллерийского вооружения. В качестве главного калибра изначально предполагалось использовать 120-мм орудия образца 1926 г. с длиной ствола 50 калибров (аналогичных устанавливавшимся на скаутах типа Navigatori) вместо 45-калиберных, стоявших на эсминцах предыдущих серий. Совершенствовалась и система управления огнем: новые корабли должны были получить командно-дальномерные посты с двумя дальномерами и автоматы стрельбы (так называемая «централь»). Кроме того, в состав вооружения включались две 120-мм/15 гаубицы для стрельбы осветительными снарядами.

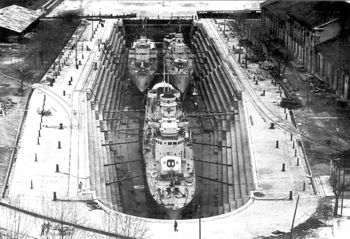

Строительство первых четырех из восьми намеченных единиц было утверждено кораблестроительной программой 1928/29 г. Заказ разделили поровну между верфями «Одеро»[1] и «Кантиери дель Тиррено». Закладка Dardo и Strale на верфи в Сестри-Поненте (пригород Генуи) состоялась в январе-феврале 1929 г. Контрактная стоимость одного корабля составила 14,45 млн. лир. Freccia и Saetta были заложены на верфи в Рива-Тригозо (также пригород Генуи) в феврале и мае того же года. Каждый из них обошелся казне в 13,6 млн. лир. Стоит отметить, что в итальянской литературе эти корабли упоминаются как тип Freccia, а в англоязычной - как тип Dardo, эта традиция перекочевала и к нам.

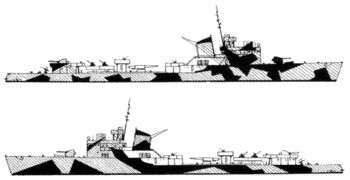

Уже после закладки этой четверки в проект внесли коррективы, коренным образом изменившие внешний облик эсминцев. Чтобы улучшить диаграмму стрельбы расположенных на кожухе котельного отделения 40-мм автоматов, решено было вывести дымоходы всех трех котлов в единственную дымовую трубу, которая, таким образом, расположилась практически точно над котельным отделением №2. Это не только позволило сдвинуть носовую надстройку на несколько метров к корме, но и придало кораблям более современный силуэт.

В октябре 1929 г. было принято решение о постройке четырех кораблей второй серии. Заказ снова распределили между двумя верфями: «Кантиери Партенопеи» из Неаполя (бывшая фирма «Паттисон») строила Folgore и Lampo, а «Кантиери Навали делль Кварнаро» из Фиуме - Fulmine и Baleno. Обе верфи произвели закладку своих пар одновременно: соответственно 30 января и 1 мая 1930 г.

В проект эсминцев второй серии были внесены существенные изменения, включавшие, в частности, замену турбин системы Парсонса на Белуццо. Однако главным стало зауживание корпуса: стремясь добиться более высокой скорости хода, ширину уменьшили примерно на 50 см - с 9,7 до 9,2 м, как на эсминцах типа Turbine, послуживших прототипом для первой серии. Остальные характеристики практически остались прежними, однако из-за уменьшения объема корпуса полный запас топлива снизился почти на 100 тонн. Как следствие, дальность плавания экономическим 12-узовым ходом упала почти на четверть. В итоге, хотя стандартное водоизмещение эсминцев 2-й серии оказалось чуть выше, чем у предшественников, за счет меньшего запаса топлива полное водоизмещение оказалось примерно на 100 т меньше. Проектное распределение весовых нагрузок для эсминцев второй серии выглядело следующим образом:

- корпус - 35,1 %;

- силовая установка - 42,1 %;

- вооружение - 8,0 %;

- оборудование - 14,8 %.

Еще до вступления в строй головных кораблей серии обнаружилась критически низкая остойчивость, вызванная как увеличенным удлинением корпуса, так и возросшим весом вооружения и систем управления огнем. Особенно опасным положение становилось при израсходовании большей части топлива, поэтому на практике приходилось оставлять часть нефти в придонных цистернах, что сокращало дальность плавания. На эсминцах 2-й серии ситуация усугублялась меньшей шириной корпуса. Для исправления столь серьезного недостатка пришлось принимать ряд мер, включавших:

- укладку примерно 90 т твердого балласта (60 т в котельные отделения и 30 т под кормовое машинное отделение);

- установку скуловых килей шириной 10 см;

- замену треногой фок-мачты легкой однодревковой, перенос прожектора с мачты на верх платформы управления огнем, установленной на решетчатом основании в задней части носовой надстройки;

- уменьшение высоты дымовой трубы;

- ликвидацию площадок 40-мм автоматов и перенос последних на верхнюю палубу позади кожуха котельных отделений, что нивелировало преимущества от одной дымовой трубы;

- изменение конструкции топливных цистерн с целью замещения нефти забортной водой и установку сепараторов, что, однако, не избавляло от риска загрязнения топлива.

Кроме того, на кораблях второй серии пришлось отказаться от установки 120-мм/15 гаубиц. После внедрения всех изменений остойчивость эскадренных миноносцев удалось вывести на приемлемый уровень, однако увеличение нагрузки (вес одного только балласта составил 7,3 % от стан дартного водоизмещения) привело к заметному и ничем не компенсированному снижению скорости.

Четыре эсминца первой серии вошли в строй между октябрем 1931 и маем 1932 г., до конца 1932 года за ними последовала вторая четверка. Современный и оригинальный внешний облик этих кораблей подстегнул внимание иностранных заказчиков. В середине 1929 года Турция заказала итальянским фирмам четыре эскадренных миноносца. Они строились двумя парами на верфях «Кантиери дель Тиррено» и «Ансальдо». В основе обоих проектов лежал Folgore, тем не менее каждая верфь внесла свои коррективы - в частности, все четыре корабля имели две трубы вместо одной. TCG Zafer и TCG Tınaztepe, строившиеся на «C.d.T.», сохранили размещение вооружения прототипа (четыре 120-мм орудия в двух спаренных установках), тогда как на TCG Kocatepe и TCG Adatepe постройки «Ансальдо» артиллерия размещалась традиционно - в одинарных установках по линейно-возвышенной схеме. В октябре 1929 г. Греция, обеспокоенная усилением турецкого флота, заказала фирме «Одеро» четыре эсминца - Kountouriotis, Hydra, Psara и Spetsai. Они также проектировались на основе Folgore, унаследовав от него однотрубный силуэт, но отличались линейно-возвышенным расположением четырех 120-мм орудий. Ни один другой итальянский проект не имел столь заметного успеха на внешнем рынке.

Построечная таблица

| Название (бортовое обозначение) | Строитель | Заложен | Спущен на воду | Вошел в строй |

|---|---|---|---|---|

| Тип «Dardo» | ||||

| Dardo (DA)* | «О.Т.О.», Сестри-Поненте (Генуя) | 23.1.1929 | 6.9.1930 | 25.1.1932 |

| Freccia (FR) | «Cantieri del Tirreno», Рива-Тригозо (Генуя) | 20.2.1929 | 3.8.1930 | 21.10.1931 |

| Saetta (SA) | «Cantieri del Tirreno», Рива-Тригозо (Генуя) | 27.5.1929 | 17.1.1932 | 10.5.1932 |

| Strale (ST) | «О.Т.О.», Сестри-Поненте (Генуя) | 20.2.1929 | 26.3.1931 | 6.2.1932 |

| Тип «Folgore» | ||||

| Baleno (BO) | «Cantieri Navali del Quarnaro», Фиуме** | 1.5.1930 | 22.3.1931 | 15.6.1932 |

| Folgore (FG) | «Officine e Cantieri Partenopei», Неаполь | 30.1.1930 | 26.4.1931 | 1.7.1932 |

| Fulmine (FL) | «Cantieri Navali del Quarnaro», Фиуме** | 1.5.1930 | 2.8.1931 | 14.9.1932 |

| Lampo (LP) | «Officine e Cantieri Partenopei», Неаполь | 30.1.1930 | 26.7.1931 | 13.8.1932 |

| * До сентября 1938 г. - DR. ** Силовая установка - «Officine е Cantieri Partenopei», Неаполь. | ||||

Названия и девизы

Названия трех из четырех эсминцев первой серии переводятся на русский язык одним словом - «стрела», а Saetta и всех четырех кораблей второй серии - «молния».

Эсминцы первой серии, по сложившейся в итальянском флоте традиции, имели девизы:

- Dardo - «Perche sicuro scocchi» («Ибо выпущен уверенно»);

- Freccia - «Deliberate di toccare il segno» («Готов достигнуть цели»);

- Strale - «Che il destinato segno tocchi» («Которому назначено цели достичь»);

- Saetta - «Scocca е colpisci» («Выпущен и поразил»).

Все девизы содержали указание на названия кораблей, при этом три первых являлись строками из поэмы «Франческа ди Римини» известного поэта Габриэле Д'Аннунцио.

К моменту вступления в строй второй четверки решено было отказаться от индивидуальных девизов для малых кораблей, включая эскадренные миноносцы, - теперь дивизиону присваивался единый девиз, который становился общим для всех единиц, входящих в него. Для дивизиона Folgore им стала латинская фраза «Fulgor in hostem» («Молнией во врага»). Данная практика сохранялась недолго - если эсминцы двух следующих типов (тип Maestrale и тип Oriani) еще несли общие девизы, то на третьей по счету серии (типа Soldati) вернулись к индивидуальным.

Описание конструкции

| Тактико-технические характеристики кораблей | ||

|---|---|---|

| Тип | 1-я серия (тип «Dardo») | 2-я серия (тип «Folgore») |

| Водоизмещение, т: стандартное легкое нормальное полное полное с минами на борту |

1220 1470 1782 1992 2051 |

1238 1457 1665 1890 1947 |

| Размерения, м длина наибольшая длина по ватерлинии ширина наибольшая ширина по ватерлинии осадка при стандартном водоизмещении осадка в полном грузу высота корпуса на миделе в ДП |

Dardo, Strale - 95,95 Freccia, Saetta - 96,00 Dardo, Strale - 94,50 Freccia, Saetta - 94,15 9,75 9,7 2,9 4,3 Dardo, Strale - 5,83 Freccia, Saetta - 5,85 |

Baleno, Fulmine - 96,23 Folgore, Lampo - 96,05 Baleno, Fulmine - 94,15 Folgore, Lampo - 94,25 9,28 9,2 3,02 4,5 Baleno, Fulmine - 5,87 Folgore, Lampo - 5,85 |

| Энергетическая установка: число и тип котлов число и тип ТЗА проектная мощность, л.с. |

3 «Express» 2 «Parsons» 44 000 |

3 «Express» 2 «Belluzzo» 44 000 |

| Скорость, уз: на испытаниях при нормальном водоизмещении в полном грузу |

38,8...39,4 34 30 |

38,1...38,8 34 30 |

| Запас топлива, т: нормальный полный вода для котлов |

200-430 590-640 32 |

192-400 462-530 27 |

| Дальность плавания, миль (при скорости, уз) | 4600 (12) 3780(18) 1970 (25) 680 (32) |

3600 (12) 3200(16) 1500 (24) 640 (32) |

| Вооружение: артиллерийское торпедное минное |

2x2 - 120-мм/50 2x1 - 120-мм/15 2х1 - 40-мм/39 2x2 - 13,2-мм пулемета 2x3 - 533-мм ТА 54 мины |

2x2 - 120-мм/50 2х1 - 40-мм/39 2x2 - 13,2-мм пулемета 2хЗ - 533-мм ТА 52 мины |

| Экипаж, чел. (в т.ч. офицеров) | 165 (6) | 165 (6) |

Корпус и надстройки

Корпус эсминцев из стали высокого сопротивления имел полубачную конструкцию и набирался по смешанной схеме: продольной на большей части длины и поперечной в оконечностях. Продольную прочность обеспечивали вертикальный киль, параллельно которому с каждого борта шло девять продольных стрингеров. Поперечный набор состоял из 168 шпангоутов. По большей части длины корпуса, за исключением носовой оконечности (от 33-го шпангоута), проходило второе дно, отделения которого использовались для хранения топлива, смазочного масла и воды. На протяжении машинно-котельных отделений вдоль корпуса проходили две продольные переборки, являвшиеся продолжением второго дна. На внешней обшивке имелись скуловые кили длиной около 30 м. Девять водонепроницаемых переборок, доходивших до верхней палубы (две из них в носовой части доходили до палубы полубака), делили корпус на десять главных отсеков. Еще несколько переборок доходило только до платформы или располагалось между платформой и верхней палубой.

После укладки твердого балласта нормальное водоизмещение эсминцев составило 1550-1650 т, высота центра тяжести над линией киля - 3,9 м для 1-й серии и 3,8 м для 2-й, метацентрическая высота - соответственно 0,5 м и 0,43 м.

Корабли разных верфей несколько отличались друг от друга длиной и высотой корпуса, тогда как ширина выдерживалась строго для каждой подгруппы. У Dardo и Strale, строившихся на верфи «О.Т.О.», форштевень был прямым наклонным (как у эсминцев типа Turbine), у остальных - серповидным, чуть приподнятым и более выдающимся вперед. Форма кормовой оконечности, напротив, для всех кораблей была одинаковой - закругленная, с обратным срезом и почти плоским подзором. Корабли оснащались одним рулем полубалансирного типа. Якоря первоначально располагались в клюзах, но к началу 1938 г., по опыту эксплуатации эсминцев типа Maestrale, их заменили полуклюзами, дававшими меньше брызг.

Верхняя часть дымовой трубы на эсминцах 1-й серии первоначально была чуть ниже и имела плоскую форму, на 2-й ее снабдили козырьком; в 1938-1939 гг. козырьки установили и на первых четырех кораблях. Два эсминца второй серии, строившиеся в Фиуме, - Fulmine и Baleno - отличались формой передней части носовой надстройки, которая была не граненной, как на остальных шести кораблях, а закругленной, что придавало этой паре более изящный внешний облик. Кроме того, бортовая обшивка на срезе полубака у этих кораблей имела другую форму.

На нижнем ярусе носовой надстройки располагались каюта старшин, кубрик унтер-офицеров и шахты вентиляторов первого котельного отделения. Второй ярус занимали ходовая, штурманская и радиорубки, а также походная каюта командира. Мостик оборудовался узкими крыльями, помогавшими при швартовках и маневрировании в стесненных акваториях. Наверху надстройки располагались башенка командно-дальномерного поста, зенитные пулеметы и пост старшего артиллерийского офицера (так называемый «боевой марс»), на котором стоял прожектор. Невысокая фок-мачта служила для подъема сигналов и растяжки радиоантенн. В небольшой надстройке, зажатой между двумя торпедными аппаратами и увенчанной резервным дальномерным постом, располагался пост управления машинами. Кормовую надстройку занимали канцелярия и различные служебные помещения. На ней находился резервный ходовой мостик, на котором стоял главный магнитный компас, а под ним, со смещением к левому борту, - аварийный ручной штурвал.

Механизмы

Составом и расположением силовой установки эсминцы типа Dardo полностью повторяли своих предшественников. Каждый из трех котлов и двух турбозубчатых агрегатов занимал изолированный отсек, причем между двумя машинными отделениями находился отсек вспомогательных механизмов. Самое существенное отличие заключалось в максимально близком расположении двух носовых котлов, что делалось для уменьшения длины дымоходов. Линейная компоновка машинно-котельных отделений была характерная для всех эскадренных миноносцев итальянской постройки, за исключением типа Navigatori.

Котлы и машины для кораблей первой серии изготовили те же предприятия, что строили их корпуса, для второй серии все силовые установки поставляла фирма «О.С.Р.» из Неаполя.

Все эсминцы оснащались водотрубными котлами стандартного военно-морского типа «Экспресс» с пароперегревателями, каждый из которых оборудовался 36 форсунками. Рабочее давление пара - 22 атм. Общий объем камер сгорания котлов составлял 120 м³ для первой серии и 164 м³ для второй, площадь поверхности нагрева - соответственно 3004 и 2832 м², площадь поверхности пароперегревателей - 528 и 525 м².

Каждый турбозубчатый агрегат включал в себя турбины высокого и низкого давления и одноступенчатый редуктор. Эсминцы 1-й серии оснащались ТЗА системы Парсонса, 2-й - системы Белуццо. Проектная мощность того и другого составляла 44 тыс. л.с. Носовой ТЗА работал на левый вал, кормовой - на правый. Два главных конденсатора системы «Унифлюкс» с площадью рабочей поверхности 1800-1803 м² располагались по одному в каждом машинном отделении. Их обслуживали два циркуляционных турбонасоса максимальной производительностью 12 000 м³/ч.

Корабли приводились в движение двумя трехлопастными винтами диаметром 3200 мм и шагом 3900 мм. Нижняя кромка винтов опускалась на 30 см ниже линии киля.

На ходовые испытания первым вышел Freccia. Они проводились в октябре 1930 г. на мерной миле близ Генуи. При водоизмещении 1369 т эсминец показал 39,49 узла, при этом мощность составила 46 560 л.с. Остальные корабли также уверенно преодолели 38-узловую отметку. Проектной мощности достигли все, кроме Dardo, на испытаниях которого было зафиксировано лишь 42 885 л.с., но поскольку он превысил контрактную скорость, развив 38,83 уз, это списали на ошибку при измерениях.

| Результаты ходовых испытаний | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Название | Дата | Водоизмещение, т | Средняя скорость, уз | Частота вращения винтов, об./мин | Средняя мощность, л.с. | |

| Dardo | 16.10.1931 | 1367 | 38,83 | 399 | 42 885 | |

| Freccia | 20.10.1930 | 1369 | 39,43 | 389 | 46 560 | |

| Saetta | 15.3.1932 | 1379 | 38,59 | 380 | 44 765 | |

| Folgore | 15.3.1932 | 1412 | 38,64 | 389 | 49 340 | |

| Fulmine | 5.7.1932 | 1411 | 38,10 | 384 | 48 468 | |

| Lampo | 6.6.1932 | 1407 | 38,80 | 388 | ||

| По Strale и Baleno официальные данные отсутствуют. | ||||||

Необходимо отметить, что полученные на испытаниях значения достигались при водоизмещении существенно ниже нормального - порядка 1370 т для первой и 1410 т для второй серии. Скорость в реальных условиях службы, как правило, не превышала 34 узлов, то есть, оказалась даже ниже, чем у эсминцев типа Turbine. Основной причиной стала строительная перегрузка, усугубившаяся после укладки балласта. Особенно разочаровывающими оказались результаты второй серии: корабли практически не имели преимуществ в скоростных характеристиках, тогда как их дальность плавания оказалась существенно заниженной. Следующим неприятным сюрпризом стала низкая надежность силовой установки. К началу Второй мировой войны износ механизмов достиг столь опасного уровня, что максимальная эксплуатационная скорость кораблей находилась на отметке 30-31 уз.

Электроэнергию вырабатывали два турбогенератора постоянного тока и два дизель-генератора суммарной мощностью 120 кВт. Кроме них, в отсеке вспомогательных механизмов находилось два компрессора для торпед. Для пополнения запасов пресной воды служил испаритель-дистиллятор производительностью 1,67 т/ч.

Нормальное время подготовки к началу движения со всеми погашенными котлами составляло 4-4,5 часа, ускоренное - 3 часа. В случае предварительного прогрева турбин данное время могло быть сокращено примерно наполовину.

Вооружение

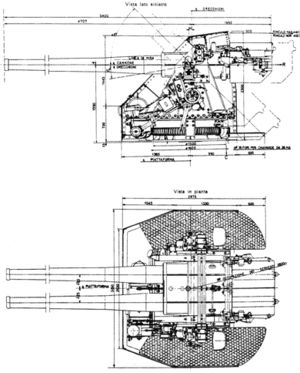

Главный калибр эсминцев типа Dardo состоял из двух спаренных 120-мм 50-калиберных орудий образца 1926 г. Впервые появившиеся на типе Navigatori, эти орудия обладали увеличенной дальностью стрельбы и скорострельностью, по сравнению с 45-калиберными, которыми вооружались эсминцы предыдущих серий. Заплатить за это пришлось возросшим весом: суммарный вес артиллерии главного калибра на типа Dardo оказался на 10,7 т больше, чем на типа Turbine.

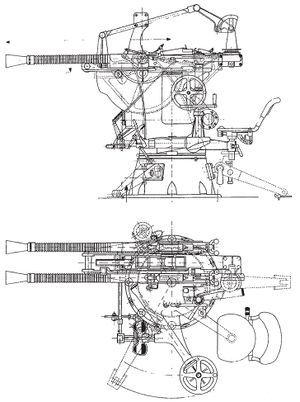

Эсминцы первой серии оснащались установками «Ансальдо» образца 1926 г., снабженными щитом новой полигональной формы. Стволы традиционно размещались в общей люльке. Вертикальная и горизонтальная наводка обеспечивалась электромоторами. Полный вес установки равнялся 22 240 кг, из которых 10 540 кг приходилось на качающуюся часть. Максимальный угол возвышения составлял 45", что теоретически обеспечивало дальность стрельбы до 22 000 м при начальной скорости снаряда 950 м/с, хотя реальная дальнобойность по возможностям системы управления огнем не превышала 18-19 тысяч метров. Таким образом, когда впоследствии для уменьшения износа ствола начальную скорость пришлось уменьшить до 920 м/с, падение дальности стрельбы не стало заметным, зато ее точность даже возросла.

Корабли второй серии решили оснастить новыми установками «О.Т.О.» образца 1931 г., у которых, благодаря уменьшению максимального угла возвышения до 35°, вес удалось уменьшить до 17 650 кг, что должно было способствовать повышению остойчивости. Падение максимальной дальности стрельбы до 18 000 м сочли оправданным с тактической точки зрения. Внешне данная установка отличалась удлиненным и более массивным щитом. Однако, ко времени вступления эсминцев 2-й серии в строй промышленность не успела наладить массового производства установок образца 1931 г., поэтому их получили не все корабли.

Орудие имело раздельно-гильзовое заряжение; заряд весом 9,7 кг помещался в латунную гильзу (общий вес гильзы с зарядом 24,56 кг). Кроме основного, имелось два вида уменьшенных зарядов, применение которых позволяло снизить износ ствола. Также уменьшенные заряды использовались для стрельбы осветительными снарядами. На эсминцах применялись следующие типы боеприпасов:

- бронебойный снаряд (granata perforante) весом 23,4 кг;

- фугасный снаряд (granata dirompente) весом 22,8 кг;

- зажигательный снаряд (granata incendiaria) весом 22,8 кг;

- осветительный снаряд (granata illuminante) двух видов - с нормальной (normale) и увеличенной (grande gittata) дальностью стрельбы весом 19,7 и 22,13 кг соответственно.

Нормальный боезапас состоял из 200 снарядов на ствол, которые хранились поровну в носовом и кормовом артиллерийских погребах. Подача осуществлялась электрическими элеваторами.

Расчет каждой 120-мм установки состоял из 15 человек: командир орудия (унтер-офицер), вертикальный и горизонтальный наводчики, 2 замковых, 4 заряжающих (по одному для снарядов и зарядов на каждое орудие), 2 досылающих и 4 подносчика боеприпасов. В теории, установка обеспечивала темп стрельбы из двух стволов 14-16 выстрелов в минуту, но на практике скорострельность сильно зависела от физического состояния расчета, и, как правило, выстрелы производились с интервалом в 10 секунд.

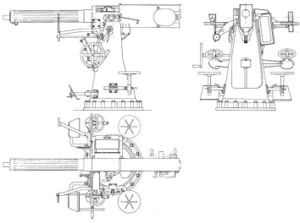

Для ночных боев проектом предусматривалось включение в состав вооружения эсминцев специальных орудий для стрельбы осветительными снарядами. Ими должны были стать 120-мм/15 гаубицы, разработку которых вела фирма «Одеро-Терни-Орландо» Однако к моменту вступления кораблей в строй эти орудия еще не были приняты на вооружение, поэтому поначалу эсминцы плавали без них. На четыре корабля первой серии 120-мм гаубицы «О.Т.О.» образца 1933 г. установили в 1933-1934 гг. Они монтировались побортно на срезе полубака. От установки гаубиц на эсминцы второй серии отказались из опасений, что добавка 3 тонн «верхнего» веса только усугубит проблемы с остойчивостью, хотя под них были уже сделаны подкрепления. На первой четверке гаубицы сохранялись до 1940-1941 гг.

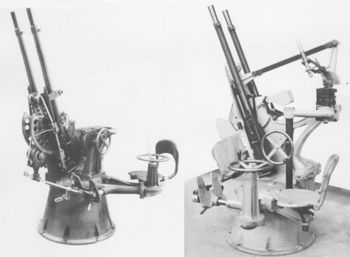

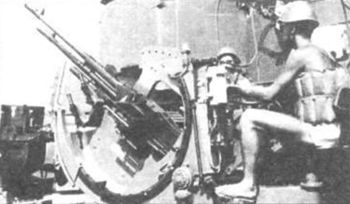

Зенитное вооружение эсминцев было идентичным и первоначально состояло из двух 40-мм/39 автоматов «Викерс-Терни» образца 1917 г. на модифицированных станках образца 1930 г. и двух спаренных 13,2-мм пулеметов «Бреда» образца 1931 г. Автоматы устанавливались побортно на главной палубе у окончания кожуха котельных отделений, а пулеметы - на крыльях верхнего мостика. Их дополняли два 8-мм пулемета «Бреда», которые могли монтироваться на переносных лафетах в различных местах корабля.

Dardo и его систершипы несли стандартное для итальянских эскадренных миноносцев торпедное вооружение - два трехтрубных 533-мм торпедных аппарата, установленных в средней части (сектор стрельбы около 80° на каждый борт). Выстрел производился посредством порохового заряда. Запасных торпед не предусматривалось. В 1941-1942 гг. посты наводчиков были оборудованы защитными экранами.

Боевой опыт показал, что время использования торпедного оружия эсминцами прошло. Единственный шанс кораблям этого типа представился в сражении у Пунта-Стило, когда Freccia и Saetta, прикрывая отход флагманского линкора, выпустили в совокупности 10 торпед с дальней дистанции (порядка 8500 м), не добившись попаданий. В дальнейшем торпеды оставались на них мертвым грузом, тогда как остро обозначилась необходимость усиления зенитного и противолодочного вооружения. Следствием этого стало принятое в конце 1942 г. решение о замене кормового торпедного аппарата дополнительными зенитными автоматами.

Система управления огнем включала в себя установленный на носовой надстройке командно-дальномерный пост (Stazione Direzione Tiro - SDT), второй дальномерный пост, располагавшийся между торпедными аппаратами, пост управления огнем на «боевом марсе» и центральный артиллерийский пост, занимавший отдельное помещение на платформе под носовой надстройкой. В башенке командно-дальномерного поста размещались прицел центральной наводки (Apparecchiatura di Punteria Generale - APG) и два 3-метровых стереодальномера. На «боевом марсе» располагался инклинометр, служивший для определения курсового угла цели. Данные для стрельбы, вырабатывались электромеханическим вычислителем и передавались на циферблаты наводчиков, расположенные непосредственно на 120-мм установках. На случай выхода из строя системы центральной наводки орудия снабжались оптическими прицелами. Кормовой дальномерный пост, также оборудованный 3-метровым стереодальномером, выполнял функцию резервного или мог использоваться для управления огнем кормового орудия. Впрочем, с началом войны наличие резервного дальномера сочли неоправданным, поэтому в 1941-1942 гг. он был демонтирован. С другой стороны, в начале войны на мостиках эсминцев установили упрощенные прицелы для ночной стрельбы.

Управление торпедной стрельбой обеспечивали инклинометр и два прицела системы Панераи, установленные на крыльях мостика. Централизованная система управления огнем зенитных автоматов и пулеметов на кораблях отсутствовала.

Противолодочное вооружение эсминцев данного типа на протяжении всей карьеры оставалось откровенно слабым. По проекту, они должны были нести два кормовых бомбосбрасывателя, однако поначалу был установлен только один и только на корабли 2-й серии, тогда как эсминцы 1-й серии были оснащены тральным оборудованием (два параван-трала типа «С» с кранами). Начиная с 1937 г. вооружение кораблей обеих подгрупп стало унифицироваться: каждый из них должен был получить по два параван-трала и два бомбосбрасывателя на три 100-кг или шесть 50-кг глубинных бомб, однако до начала войны, по всей видимости, в полном объеме этого сделано не было. Для обнаружения подводных лодок имелись только шумопеленгаторы, эффективность работы которых оставляла желать лучшего.

Все эскадренные миноносцы оборудовались съемными минными рельсами, на которые могли принять до 54 (1-я серия) или 52 (2-я серия) мин типа «Болло». Однако в данном случае увеличение «верхнего» веса на 57 тонн приводило к снижению остойчивости до критического значения, поэтому в годы войны корабли данного типа ни разу не привлекались к минным постановкам.

Для постановки дымовых завес, как и на подавляющем большинстве итальянских кораблей, имелось два комплекта аппаратуры: паронефтяные дымогенераторы (fumogeni) устанавливались в основании дымовой трубы, химические (nebbiogeni) - в кормовой части.

Средства наблюдения и связи

Для наблюдения за морем и световой сигнализации эсминцы оснащались 90-см прожектором с лампами дугового свечения в 150 Ампер, который устанавливался на крыше «боевого марса».

Средства радиосвязи включали два передатчика дальней связи, работавшие в телеграфном режиме, с соответствующими приемниками. Радиорубка располагалась в кормовой части второго уровня носовой надстройки. Радиоантенны были растянуты между фок- и грот-мачтами. Когда в конце 1942 года на Dardo и Freccia грот-мачты были демонтированы, для растяжки антенн установили две стойки на дымовой трубе. С конца 1930-х годов корабли стали оснащаться радиостанциями типа «RM-4» для работы в телефонном режиме в тактических сетях - их короткие антенны располагались по бокам «боевого марса». Тогда же часть эсминцев получила радиопеленгаторы, антенны которых крепились на передней стенке носовой надстройки.

Шлюпки

Шлюпки располагались на главной палубе справа и слева от кожуха котельных отделений. При вступлении в строй эсминцы несли следующий штатный набор корабельных плавсредств:

- 6,5-метровый гребной катер (располагался за срезом полубака по левому борту);

- моторный катер длиной 6,07 м (симметрично по правому борту);

- 4,5-метровую шлюпку с подвесным мотором (по правому борту, в корму от моторного катера);

- 3,65-метровый ялик (симметрично по левому борту).

Их спуск и подъем обеспечивался шлюпбалками с двумя электрическими лебедками. Как правило, дополнительно на борт бралась 3,5-метровая плоскодонная рабочая лодка, крепившаяся в районе носового торпедного аппарата.

Помимо шлюпок, каждый корабль нес два спасательных плота Карлея типа «D» (вес 205 кг, размеры 3,4*1,52 м, вместимость 20 человек). На эсминцах 1-й серии они штатно хранились на кормовом скошенном срезе основания дымовой трубы, а на 2-й серии первоначально крепились горизонтально по бокам от трубы, но с 1937 года стали переноситься за трубу, как у предшественников. С началом Второй мировой войны число спасательных плотов стало увеличиваться, причем использовались в основном плоты типа «С» (вес 175 кг, размеры 2,43*1,52 м, вместимость 13 человек), лучше приспособленные для спуска вручную. Одну пару таких плотов крепили к боковым стенкам носовой надстройки, вторую - на обвес кормового орудия, а на некоторых кораблях (например, на Folgore) там же были смонтированы специальные дуги для хранения третьей пары. На Lampo с 1942 г. пару больших плотов стали хранить в горизонтальном положении за трубой, на шахтах вентиляторов кормового котельного отделения.

Экипаж

Экипаж эскадренных миноносцев по довоенному штату состоял из 165 человек - 6 офицеров и 159 старшин, унтер-офицеров и матросов. В годы войны, по мере усиления вооружения, численность экипажа, как водится, неуклонно росла. Так, на борту Lampo в момент его гибели в апреле 1943 г. находилось 213 человек.

Офицерские помещения занимали кормовую часть корабля и включали шесть одноместных кают, кают-компанию и санузел с ванной. Как водится, самая просторная каюта полагалась командиру - она включала кабинет, спальню и отдельную ванную.

Одноместные каюты полагались и двум главным старшинам, остальные старшины размещались в шестиместном кубрике, к которому примыкала столовая на восемь мест. Эти помещения находились на главной палубе перед первым котельным отделением.

Унтер-офицеры и матросы занимали кубрики в носовой части на главной палубе и платформе, а также нижнем ярусе носовой надстройки. Их спальные места представляли собой традиционные гамаки, которые днем сворачивались и убирались в специальные ячейки, а на ночь подвешивались под подволоком. Стационарные койки появились в итальянском флоте только в 1950-е годы.

Окраска

В довоенный период итальянские эсминцы окрашивались по стандартной схеме. Корпус и надстройки красились в светлый пепельно-серый цвет (grigio cenerino chiaro)[2], ватерлиния, козырек дымовой трубы и верхние части мачт - в черный (nero), палубы - в темный свинцово-серый (grigio piombo scuro), подводная часть корпуса - в темно-зеленый (verde scuro), внутренние стороны обвесов мостиков, орудийных щитов и т.п. - в темно-синий (blu scuro), внутренние помещения - в светло-зеленый (verde chiarissimo). Данная схема сохранялась неизменной до 1942 года.

Для идентификации кораблей служили двухбуквенные кодовые обозначения, наносившиеся красной краской на борта в носовой части (в районе носового орудия) и у кормового среза. Обозначения были строго индивидуальными для кораблей с одинаковым числом дымовых труб, но встречались и исключения, если корабли относились к разным классам. Так, литеры LP одновременно несли эсминец Lampo и миноносец Lupo (имевшие, кстати, по одной дымовой трубе), однако когда в 1938 году корабли типа Navigatori переклассифицировали из скаутов в эсминцы, принадлежавший Dardo код DR был передан Nicoloso da Recco, первому же присвоен новый - DA. После внедрения камуфляжной окраски стало практиковаться нанесение литер светло-серым или темно-серым цветом, контрастирующим с основной окраской борта.

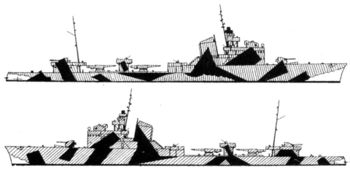

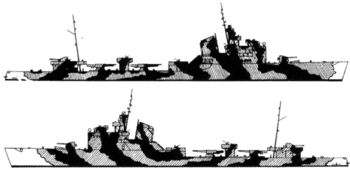

С июля 1940 г. для облегчения опознавания с воздуха в носовой части палуб кораблей стали наноситься бело-красные идентификационные полосы. Утвержденные 29 декабря 1941 г. нормы нанесения камуфляжной окраски на корабли Королевского Итальянского флота предусматривали использование трех основных цветов: светлого пепельно-серого (grigio scuro орасо), матового темно-серого (cenerino chiaro орасо) и грязно-белого (bianco sporco). Рекомендовалось наносить различные рисунки как на различные корабли, так и на разные борта одного корабля, придавая полосам неправильную форму и избегая горизонтальных, вертикальных или параллельных линий. Как подчеркивалось в документе, камуфляж был призван затруднить противнику правильное определение типа корабля, его курса и скорости.

Первым из эсминцев данного типа, в январе 1942 г. камуфляжную окраску получил Freccia. В течение трех следующих месяцев за ним последовали Strale, Folgore, Saetta и Lampo, причем последний обладал весьма любопытным «осколочным» рисунком. На Dardo камуфляжная окраска была нанесена в июне 1943 г. по окончании восстановительного ремонта, примерно в то же время обновилась окраска Freccia.

Модернизации

Серьезные проблемы, преследовавшие эсминцы данного типа сразу после вступления в строй (недостаточная остойчивость, малая дальность плавания, низкая надежность механизмов), заставили руководство итальянского флота пойти на решительные меры. В 1935 г. было принято решение об их кардинальной модернизации, включавшей увеличение ширины корпуса за счет установки булей. Начавшийся вскоре Эфиопский кризис вынудил отложить выполнение данной программы, а впоследствии не нашлось свободных производственных мощностей, так как верфи были загружены выполнением аналогичных работ на эсминцах типа Navigatori. В итоге, ни один из кораблей типа Dardo так и не прошел намеченной реконструкции.

Модернизационные работы военного времени были направлены на усиления противолодочного и зенитного вооружения. Прежде всего, была увеличена вместимость бомбосбрасывателей. На первом этапе модернизации, продолжавшемся с декабря 1940 по октябрь 1941 г., снимались неэффективные 13,2-мм пулеметы, а с эсминцев 2-й серии - еще и 40-мм автоматы, которые на 1-й поначалу сохранялись, однако с последних снимались 120-мм гаубицы. Вместо этого все эсминцы получили по шесть 20-мм/65 автоматов «Бреда» образца 1935 г. Две спаренные установки монтировались на срезе полубака (на месте 120-мм гаубиц), еще две одинарных заменили 13,2-мм пулеметы на крыльях мостика. До конца 1941 года 40-мм автоматы сняли и с первой четверки, причем вместе с дальномерным постом на средней надстройке. На месте последнего смонтировали еще один спаренный 20-мм автомат - таким образом, их общее число достигло восьми стволов. На Folgore и Lampo дополнительную «спарку» вместо дальномерного поста установили в сентябре и ноябре 1942 г. соответственно.

В результате усиления вооружения полное водоизмещение эсминцев 1-й серии достигло 2200 т, 2-й - до 2100 т, соответственно, скорость в полном грузу даже в идеальных условиях не превышала 30 узлов, а дальность плавания на 20-узловом крейсерском ходу не достигала даже 2000 миль. Но самым неприятным стало дальнейшее падение остойчивости, достигшее критического уровня. Наибольшей опасности корабли подвергались в конце походов, после израсходования большей части топлива. Трагическим подтверждением тому стал инцидент с Dardo, который 23 сентября 1941 г. просто-напросто перевернулся в гавани Палермо после возвращения из боевого похода.

С начала 1942 г. со всех уцелевших кораблей демонтировалось тральное оборудование, в то же время Saetta и Lampo, а не исключено, что и какой-нибудь из других эсминцев, были оснащены буксируемыми противолодочными минами и кранами типа «Сабием» для их спуска и подъема.

Если на эсминцах 2-й серии дальнейших модернизаций не проводилось, то Dardo, Freccia и Saetta в 1942-1943 гг. прошли второй этап работ. При этом с них снимался кормовой торпедный аппарат, а на его месте сооружалась площадка с двумя 37-мм/54 автоматами «Бреда» образца 1939 г. Вооружение усиливалось тремя одинарными 20-мм/65 автоматами: два из них устанавливались на юте за кормовой надстройкой, третий - на кожухе котельного отделения. Таким образом, в окончательном варианте вооружение состояло из четырех 120-мм орудий, двух 37-мм, одиннадцати 20-мм автоматов и трех 533-мм торпедных аппаратов.

В области радиоэлектронного оборудования итальянский флот находился в числе аутсайдеров. Гидролокаторами были оснащены всего два корабля данного типа - Dardo в феврале 1943 г. и Freccia в июле, всего за месяц до гибели. Эти же корабли были выбраны для оснащения радиолокационным вооружением. Летом 1943 г. с обоих были демонтированы прожекторы, на месте которых должны были монтироваться антенны радиолокационных станций ЕС-3/ter «Гуфо» итальянского производства. По имеющимся данным, установить станцию на Freccia вообще не успели, на Dardo она была установлена, однако сам корабль после этого ни разу не выходил в море. Таким образом, ни одному из них не представилось возможности проверить эффективность новых видов вооружения на практике.

Последний этап модернизационных работ на Dardo был проведен немцами, захватившими корабль после выхода Италии из войны. Он вошел в состав германского флота на Средиземном море в июне 1944 г. под номером ТА-31. Немцы сняли массивный командно-дальномерный пост, заменив его простым дальномером, переделали мостик, заменили 20-мм автомат, стоявший на кожухе котельного отделения, третьим 37-мм, а радиолокационную станцию ЕС-3/ter - германским радиодальномером FuMO-21. Впрочем, преследовавшие корабль проблемы с силовой установкой заставили уже в октябре вывести его из боевого состава.

| Перечень ремонтных работ в годы войны | ||

|---|---|---|

| Корабль | Период | Характер работ |

| Dardo | январь 1941 г. 23.3.1942-13.6.1942 г. с 23.7.1943 г. |

Первый этап усиления вооружения Капитальный ремонт после опрокидывания 23.9.1941 г. Ремонт после взрыва турбины, не завершен к 8.9.1943 г. |

| Freccia | январь 1941 г. февраль-май 1942 г. январь-май 1943 г. июль 1943 г. |

Первый этап усиления вооружения Второй этап усиления вооружения Ремонт повреждений, полученных при взрыве т/х «Iseo» Установка РЛС |

| Saetta | октябрь 1941 г. январь-февраль 1942 г. 2-12.4.1942 г. ноябрь-декабрь 1942 г. |

Первый этап усиления вооружения Текущий ремонт Текущий ремонт Второй этап усиления вооружения |

| Strale | октябрь-ноябрь 1940 г. май 1941 г. 31.12.1941-1.2.1942 г. май 1942 г. |

Текущий ремонт Первый этап усиления вооружения Текущий ремонт Текущий ремонт |

| Folgore | январь-февраль 1941 г. 5-21.3.1942 г. сентябрь 1942 г. |

Первый этап усиления вооружения Ремонт повреждений, полученных при авианалете 3.3.1942 г. Ремонт повреждений, полученных при авианалете 27.8.1942 г. |

| Baleno | - | - |

| Fulmine | октябрь 1941 г. | Первый этап усиления вооружения |

| Lampo | декабрь 1940 г. 21.9.1941-18.5.1942 г. ноябрь 1942 г. |

Первый этап усиления вооружения Ремонт повреждений, полученных в бою 16.4.1941 г. Второй этап усиления вооружения |

Краткая история службы

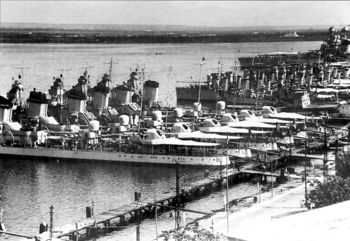

Довоенная карьера кораблей, в целом, ничем не выделяется на фоне деятельности итальянских эскадренных миноносцев в мирное время. После вступления в строй, Freccia, Dardo, Saetta и Strale образовали 7-й, а Folgore, Fulmine, Baleno и Lampo - 8-й дивизион эсминцев. Они участвовали в многочисленных учениях и маневрах в водах, омывающих берега Апеннинского полуострова, совершали зарубежные походы и круизы по Средиземному морю.

Почти все корабли, за исключением Folgore и Baleno, приняли участие в действиях у испанского побережья во время разразившейся в этой стране гражданской войны. Итальянский флот осуществлял патрулирование в рамках «Патруля невмешательства» у подконтрольных республиканскому правительству районов и борьбу с контрабандой в пользу мятежников.

| Командиры кораблей на 10.6.1940 | ||

|---|---|---|

| 7-й дивизион эсминцев | ||

| Freccia | капитан 1 ранга | Амлето Бальдо |

| Dardo | капитан 3 ранга | Бруно Сальватори |

| Saetta | капитан 2 ранга | Карло Унгер ди Лёвемберг |

| Strale | капитан 3 ранга | Андреа де Д’Остиани |

| 8-й дивизион эсминцев | ||

| Folgore | капитан 1 ранга | Карло Лианацца |

| Fulmine | капитан 2 ранга | Леонардо Грамалья |

| Baleno | капитан 2 ранга | Карло Маффеи |

| Lampo | капитан 2 ранга | Луиджи Гуида |

10 июня 1940 г. - день вступления Италии во Вторую мировую войну - эсминцы 7-го и 8-го дивизионов встретили в Таранто, будучи приданными 5-й дивизии линкоров (Giulio Cesare и Conte di Cavour) контр-адмирала Бривонези. Лидерами дивизионов являлись Freccia и Folgore соответственно. Забегая вперед, стоит отметить, что такая организационная принадлежность сохранялась довольно долго. Правда, летом 1941 г. Folgore временно передавался в состав 16-го дивизиона, где заменил погибшего Luca Tarigo. Весной 1943 г., в связи с понесенными потерями, 7-й и 8-й дивизионы расформировали, а уцелевшие в тому времени Freccia и Dardo формально были переданы в состав 15-го дивизиона, однако оба корабля находились в ремонте и числились в резерве...

В 01:57 14 июня английская подводная лодка HMS Odin был обнаружена эсминцем Baleno. Субмарина находилась в надводном положении в 9 милях на ост-зюйд-ост от места предыдущего контакта, эсминец шел курсом 330° 20-узловой скоростью. Заметив лодку, он бросился на таран, но англичане успели погрузиться. Baleno сбросил в точку погружения две глубинные бомбы, затем развернулся и добавил еще три. Больше об HMS Odin не было никаких известий, а наутро итальянская воздушная разведка обнаружила в этом месте большое нефтяное пятно, что сочли доказательством гибели субмарины. Впрочем, некоторые британские авторы считают, что ее гибель была вызвана атакой Strale, тогда как Baleno безуспешно атаковал другую лодку.

В начале 1941 года все эсминцы типа были выведены из состава эскадры и переданы в Группу эсминцев эскорта (Gruppo cacciatorpediniere di scorta) для сопровождения североафриканских конвоев. Помимо острой потребности в эскортных кораблях, пойти на такой шаг заставили чисто технические причины. Дело в том, что эти эсминцы были способны сопровождать только линейные корабли типа Conte di Cavour, над которыми имели тактически необходимое превосходство в скорости в 4-6 узлов (модернизированные линкоры в боевой обстановке развивали порядка 24-26 узлов). С выводом последних во вторую линию для эсминцев типа Dardo просто не оставалось подходящих объектов. В дальнейшем они действовали, по большей части, в отрыве от своих дивизионов - для эскортирования каждого конкретного конвоя назначались те единицы, которые были в данный момент «под рукой».

Dardo

23 сентября 1941 г. находясь в порту Палермо в промежутке между боевыми походами, безо всяких видимых причин, эсминец накренился на правый борт и опрокинулся. Погибло 40 человек.

В феврале 1942 г. корабль был поднят и отбуксирован в Геную для капитального ремонта. Работы начались 22 марта и 16 июня 1943 г. Dardo вновь официально вошел в строй. Однако уже 23 июля в одной из турбин эсминца произошел взрыв, повторно отправивший его на продолжительный ремонт на одну из генуэзских верфей.

9 сентября 1943 г., так и не завершивший ремонт Dardo был захвачен в Генуе германскими войсками. Немцы завершили ремонт корабля, оснастив его радаром и усилив зенитное вооружение. 18 июня 1944 г. он поднял германский флаг и вошел в состав Кригсмарине под номером ТА-31. Командиром корабля стал капитан-лейтенант Буркарт.

Нескончаемые аварии и отсутствие запасных частей вынуждали эсминец постоянно находиться в ремонте. Под германским флагом ТА-31 совершил всего два выхода в море. 24 апреля 1945 г., при отступлении немецких войск из Генуи, ТА-31 был взорван в доке №4. Перед вступившими в город союзными частями предстала лишь торчащая из воды носовая оконечность корабля. В 1946 году он был поднят и отправлен на разборку.

Freccia

Вечером 28 декабря 1942 г. Freccia (капитан 2-го ранга Андриани) вышел из Трапани в Тунис в качестве эскорта немецкого транспорта боеприпасов «Изео». Около 03:30 в 28 милях восточнее м. Бон британские бомбардировщики потопили «Изео». Сила взрыва была такова, что обломки судна засыпали Freccia, причинив серьезный ущерб. Дополнительные повреждения эсминец получил от близких разрывов авиабомб.

До мая 1943 г. он находился в ремонте - сначала в Неаполе, а затем в Генуе. По завершении работ решено было оснастить его радаром. В ночь на 8 августа 1943 г., находясь у мола Пароди в гавани Генуи, эсминец попал под налет британских бомбардировщиков, получил ряд прямых бомбовых попаданий и в 01:25 затонул с креном 90° на левый борт. Занявшие город немцы произвели спрямление, но, оценив характер разрушений, от дальнейшего подъема отказались и приступили к разборке на месте. Остатки остова были подняты в апреле 1949 г. и отправлены на слом.

В годы Второй мировой войны Freccia использовался с максимальным среди систершипов боевым напряжением. На его счету рекордное число боевых походов, пройденных миль и времени нахождения в море.

Saetta

На рассвете 3 февраля 1943 г. из Бизерты в Неаполь вышел немецкий танкер «Торзаймер» в охранении Saetta и миноносцев Sirio, Monsone, Uragano, Clio. В 09:38 в 27,5 милях северо-восточнее о. Кани Uragano подорвался кормой на мине, потерял ход и начал тонуть. Saetta и Clio пытались оказать помощь, но, как следует из рапорта командира эскорта капитана 1-го ранга Тальямонте, «...в 09:48, когда Saetta следовал почти в кильватере за Clio, прогремел мощнейший взрыв, буквально разорвавший его надвое. Два обрубка корпуса высоко поднялись из воды и затем стремительно погрузились. Через 50 секунд корабль затонул».

Оба корабля стали жертвами заграждения, выставленного британским быстроходным минзагом HMS Abdiel. На Saetta погибло 7 офицеров, 30 унтер-офицеров и 133 матроса. Командиры кораблей капитаны 3-го ранга Энеа Пиккьо и Луиджи Дзамбони посмертно были удостоены высшей военной награды Италии - Золотой медали за воинскую доблесть.

Strale

Ремонт повреждений силовой установки, возникших 9 июля 1940 г. во время боя у Пунто-Стило, затянулся до начала ноября. После его завершения корабль действовал на североафриканских коммуникациях.

В свой последний поход Strale вышел из Неаполя 20 июня 1942 г. Вместе с эсминцем Nicoloso da Recco и миноносцем Centauro он должен был провести в Триполи теплоходы «Пило» (итальянский) и «Райхенфельс» (немецкий). В 00:47 следующих суток, когда конвой находился между побережьем Туниса и островком Зембретта, командир эскорта дал команду изменить курс на 20 градусов влево, чтобы обогнуть мыс Бон. По непонятной причине Strale (капитан 3-го ранга Мареска) повернул не налево, а направо, в результате чего через несколько минут выскочил на прибрежные камни у мыса Рас-эль-Ахмар. Тяжелые повреждения и состояние моря не оставляли надежд на его спасение, поэтому Centauro снял с невезучего эсминца экипаж и продолжил движение. Остов корабля был окончательно разрушен 6 августа 1942 г. торпедами британской подводной лодки HMS Turbulent (коммандер Линтон)[3].

Folgore

Головной корабль второй серии и лидер 8-го дивизиона эскадренных миноносцев приступил к работе на североафриканских коммуникациях весной 1941 г., по завершении ремонта и модернизации.

1 декабря из Палермо в Бизерту вышел конвой «Н» из четырех транспортов (итальянские «Авентино», «Аспромонте», «Пуччини» и немецкий КТ-1) в охранении эсминцев Nicoloso da Recco, Folgore, «Камичиа Нера», миноносцев Clio и Procione. Около полуночи в районе банки Скерки его атаковало британское Соединение «О», состоявшее из крейсеров HMS Aurora, HMS Sirius, HMS Argonaut, эсминцев HMS Quentin и HMS Quiberon. Невзирая на отчаянные контратаки, англичане потопили все суда конвоя. Во время одной из контратак, Folgore попал под убийственно точный огонь HMS Argonaut. Девять 133-мм снарядов превратили итальянский корабль в пылающую развалину. Он еще сохранял 27-узловой ход, но из-за интенсивного поступления воды крен быстро достиг 20°. В 01:16 эсминец перевернулся через правый борт и затонул в точке с координатами 37°43' с.ш./11°16' в.д. (37.7167° с. ш. 11.2667° в. д.), унося жизни 123 человек. Командир корабля капитан 3-го ранга Энер Беттика посмертно был удостоен Золотой медали за воинскую доблесть.

Baleno

13 апреля 1941 г. Baleno покинул Неаполь в составе печально знаменитого конвоя «Тариго» (транспорты «Адана», «Эгина», «Арта», «Изерлон» и «Сабаудия» в сопровождении эсминцев Luca Tarigo, Baleno и Lampo), Как известно, в ранние часы 16 апреля у островов Керкенна его атаковала флотилия британских эсминцев - HMS Jervis, HMS Janus, HMS Mohawk и HMS Nubian.

В 02:20 Baleno, находившийся на левой раковине конвоя, был внезапно обстрелян HMS Jervis с близкой дистанции (не более 12 кбт.) из 120-мм орудий главного калибра и 40-мм многоствольного «пом-пома», сразу получив несколько попаданий. Спустя две минуты к нему присоединился HMS Janus. Он использовал данные артиллерийского радара и первым же залпом добился попаданий. Один из снарядов поразил мостик итальянского эсминца. Погибли или были ранены все офицеры и командир, едва успевший дать команду ставить дымовую завесу. На итальянском эсминце вышли из строя обе машины, охваченный пожаром, он начал тонуть. С большим трудом уцелевшим членам экипажа удалось выбросить его на песчаную отмель в 12 метрах от буя N24. Однако с поступлением воды справиться не удалось, и поздним вечером 17 апреля Baleno опрокинулся и затонул.

Fulmine

Пройдя в октябре ремонт и модернизацию, 7 ноября 1941 г. корабль вышел на сопровождение печально знаменитого конвоя «Дуйсбург». Этот караван, состоявший из семи транспортов в охранении шести эсминцев, вскоре после полуночи 9 ноября был атакован британским Соединением «К» (крейсера HMS Aurora и HMS Penelope, эсминцы HMS Lance и HMS Lively). Первые выстрелы прогремели над морем в 00:57. Спустя пять минут концевые HMS Penelope и HMS Lively перенесли огонь на Fulmine, находившийся в 15 кабельтовых на их левом траверсе. В течение короткого времени итальянский эсминец получил множество попаданий в мостик и ниже ватерлинии, остановился и осел носом. В 01:15 он перевернулся и затонул в точке с координатами 37°00’ с.ш./ 18°10’ в.д. (37.0000° с. ш. 18.1667° в. д.)

Lampo

30 апреля 1943 г. в 11 часов эсминцы Leone Pancaldo, Lampo и германский Hermes оставили Трапани и взяли курс на Тунис. На борту Lampo находилось 52 тонны боеприпасов, распределенных между носовыми кубриками и офицерскими помещениями в кормовой части. Почти сразу после выхода в море начались налеты авиации. Уже через полчаса, во время атаки тридцати американских бомбардировщиков, Leone Pancaldo получил прямое попадание бомбы крупного калибра и вскоре затонул. Два других корабля пострадали от близких разрывов. Hermes сумел добраться до Туниса, но лишь затем, чтобы быть затопленным в гавани при оставлении этого порта. Отставший от него Lampo около 17:00 подвергся налету английских истребителей-бомбардировщиков и получил тяжелые повреждения. Видя безнадежность положения, в 17:35 капитан 3-го ранга Альбанезе приказал оставить корабль. Тем не менее, атаки с воздуха не прекращались и после 18 часов. В 19:12 эсминец лег на правый борт и затонул с дифферентом на нос в 6 милях к востоку от мыса Рас-Мустафа. Из 213 человек, находившихся на борту, погибло около шестидесяти, остальные были спасены незамедлительно высланными из Келибии баржами и катерами.

Галерея

Итоги боевой деятельности

За годы Второй мировой войны эсминцы типа Dardo в общей сложности совершили 976 выходов в море, прошли 353 144 мили за 25 247 ходовых часов и израсходовали 101 102 т нефти. Таким образом, средняя скорость кораблей в боевых условиях составила 14 узлов, расход топлива - 4 т/ч. Оба этих значения являются минимальными среди всех итальянских эсминцев, входивших в состав эскадры. По характеру решаемых задач выходы распределяются следующим образом: сопровождение надводных кораблей - 3,8 %, защита коммуникаций - 47,9 %, поиск подводных лодок - 6 %, обстрелы береговых целей - 0,5 %, перевозка войск и грузов - 0,2 %, межбазовые переходы -21,6 %, боевая подготовка - 8,2 %. В отличие от своих более современных собратьев, корабли этого типа ни разу не привлекались для минных постановок (впрочем, как и эсминцы предшествующих серий), но чаще выходили на поиск подводных лодок, а на защите коммуникаций оказались просто вне конкуренции, совершив 467 выходов на сопровождение конвоев.

Можно утверждать, что опыт боевой эксплуатации показал вполне приемлемую надежность механизмов этих кораблей. Время нахождения в небоеготовом состоянии для Strale, Baleno и Fulmine за всю войну не превышало 5-6 %; для Freccia, Saetta и Folgore достигало 18-21 %; статистику портят лишь Dardo и Lampo, которым пришлось пройти длительные восстановительные ремонты.

Ни один из восьми эсминцев данного типа не пережил войны. Как на парадоксально (учитывая характер использования), основной причиной потерь оказалось воздействие артиллерии надводных кораблей - от нее погибло 3 единицы (37,5 % потерь); два корабля (25 %) стали жертвами авиации, один погиб на минах, один - в результате навигационной аварии, один был захвачен в порту. При этом пять из восьми кораблей (62,5 %) погибли в ходе выполнения задач по защите коммуникаций.

Подведем итог. История военного кораблестроения знает очень мало примеров, когда корабли, при проектировании которых во главу угла ставилась скорость, получались удачными. Эсминцы типа Dardo не стали исключением. Тем не менее, в развитии представителей данного класса у себя в стране они занимают особое место. Именно на них был апробирован однотрубный силуэт, чьи основные черты стали своеобразной «визитной карточкой» итальянских эскадренных миноносцев и повторялись во всех последующих проектах до типа Soldati включительно.

| Статистика боевого использования | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dardo | Freccia | Saetta | Strale | Folgore | Baleno | Fulmine | Lampo | |

| Сопровождение боевых кораблей | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |

| Поиск подводных лодок | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 14 | 10 |

| Обстрелы побережья | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |

| Перевозка войск и грузов | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

| Защита коммуникаций | 27 | 92 | 92 | 58 | 77 | 22 | 37 | 62 |

| Межбазовые переходы | 25 | 34 | 39 | 19 | 31 | 13 | 17 | 33 |

| Боевая подготовка | 12 | 16 | 10 | 5 | 14 | 5 | 7 | 10 |

| Прочее | 11 | 10 | 13 | 15 | 20 | 14 | 14 | 19 |

| Всего | 89 | 165 | 163 | 106 | 155 | 64 | 97 | 137 |

| Пройдено миль | 33 952 | 68 062 | 64 458 | 45 143 | 56 578 | 18 782 | 29 518 | 36 651 |

| Ходовых часов | 2 156 | 4 732 | 4 693 | 3 181 | 4 108 | 1 238 | 2 127 | 3 012 |

| Израсходовано топлива, т | 10 161 | 16 787 | 16 470 | 13 753 | 16 834 | 6 248 | 9 844 | 11 005 |

| Небоеготов, сут. | 748 | 344 | 252 | 235 | 177 | 33 | 68 | 502 |

Примечания

- ↑ Пока шло строительство серии, фирма «Одеро» вошла в состав консорциума «Одеро-Терни-Орландо» («О.Т.О.»).

- ↑ Ряд итальянских историков считает, что пепельно-серый как основной цвет окраски боевых кораблей появился только после войны, а во время нее входил только в состав камуфляжной окраски, основной же до войны являлась светлая серо-голубая окраска. Единого мнения в этом вопросе нет до сих пор, однако нельзя исключить, что речь идет о разных наименования одного и того же оттенка или же весьма близких.

- ↑ К сказанному остается лишь добавить, что встречающееся порой утверждение, что Strale выскочил на камни, уклоняясь от атаки британских торпедоносцев «Суордфиш», не соответствует действительности.

Литература

- Патянин С.В. «Стрелы» и «молнии». Эсминцы типов «Дардо» и «Фольгоре». — «Арсенал-Коллекция». — Москва: ООО «Яуза-каталог», 2013 №1. — 64 с.

- Патянин С.В. Прооклятые линкоры. «Цезарь» ставший «Новороссийском». — Война на море. — Москва: ЕКСМО, 2011. — 176 с. — ISBN 978-5-699-46587-7

- Патянин С.В., Малов А.А. Суперкрейсера Муссолини. Если бы не адмиралы!. — Война на море. — Москва: ЕКСМО, 2011. — 128 с. — ISBN 978-5-699-50944-7