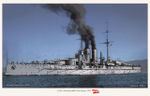

SMS Prinz Eugen (1912)

Эта статья редактируется участником <ErichVanHouten>. Просьба воздержаться от правок.

SMS Prinz Eugen

| 16 января 1912 г. Заложен |

| 30 ноября 1912 г. Спущен на воду |

| 8 июля 1914 г. Введен в строй |

| 11 ноября 1918 г. Выведен из боевого состава |

| 28 июня 1922 года Гибель |

| 20,013.5 / 21,595 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 152.2 / 27.3 / 8.9 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1087 чел. Общая численность |

| 32 чел. Офицеры |

| 16 чел. Мичманы |

| 993 чел. Матросы |

| 280 - 150 / мм. Пояс/борт |

| 48 - 30 мм. Палуба |

| 280 / 60 / 60 / 60 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 120 мм. Казематы |

| 280 - 60 мм. Боевая рубка |

Артиллерия главного калибра

- 12 × 305 мм K10 45 кал. 4 x 3.

Вспомогательная артиллерия

- 12 × 150 мм К10 50 кал..

Противоминная артиллерия

- 2 - 66 мм 18 кал..

Зенитная артиллерия

- 18 - 66 мм K10 50 кал..

Минно-торпедное вооружение

- 4 × 533-мм торпедных аппарата.

- SMS Tegetthoff

- SMS Viribus Unitis

- SMS Prinz Eugen

- SMS Szent István

Содержание

Общие сведения

Линейные корабли типа «Вирибус Унитис» (нем. Viribus-Unitis-Klasse, венг. Viribus-Unitis-osztály) — тип линейных кораблей, входивших в состав ВМС Австро-Венгрии в период Первой мировой войны. Создавались для противодействия итальянским линкорам на Адриатике. В 1910—1915 годах было построено четыре корабля этого типа (SMS Viribus Unitis, SMS Tegetthoff, SMS Prinz Eugen, SMS Szent István), оставшихся единственным типом линкоров-дредноутов на вооружении Австро-Венгрии. Это были первые линейные корабли, которые совмещали в себе трёхорудийные башни с их линейно-возвышенным расположением. В годы Первой мировой войны, несмотря на отдельные успешные операции, боевое применение линкоров в целом было эпизодическим. Два из них были потоплены итальянским флотом в 1918 году: один — атакой итальянских торпедных катеров, другой был подорван боевыми пловцами уже после прекращения боевых действий. Два остальных линкора после окончания войны достались Италии и Франции, но на вооружение ими не принимались, будучи разобранными или потопленными в ходе учений в начале 1920-х годов.

Постройка корабля

SMS Prinz Eugen был заказал Австро-Венгерскими ВМС в 1908 году, став третьим линейным кораблем в серии класса Tegetthoff, первыми полноценными дредноутами Австро-Венгерских ВМС. Закладка SMS Prinz Eugen прошла на стапелях верфи Stabilimento Tecnico Triestino в Триесте 16 января 1912. Спустя 11 месяцев работ, SMS Prinz Eugen был спущен на воду 30 ноября 1912. После завершения достроечных работ корабль был принят военно-морскими силами Австро-Венгрии 8 июля 1914.

Устройство

Prinz Eugen имел общую длину 152 метра, осадка 8.9 метров при полной загрузке. Водоизмещение составляло 20,013 тонн и 21,595 тонн при полной загрузке.

Корабль нес на борту четыре паровые турбины Парсонса, размещенные по одной в отдельных отсеках. Турбины обеспечивались 12 котлами Ярроу. Производительность турбин в общей сложности составляла 27,000 лошадиных сил, чего хватало для подачи на винты скорости в 20 узлов (23 м/ч; 37 км/ч), однако ходовые испытания на максимальную скорость и производительность не проводились, в связи с началом войны. Корабль нес на борту 1,844.5 тонн угля, а так же добавочно 267.2 тонн топлива. При полной загрузке корабль мог пройти 4,200 морских миль (7,800 км) на скорости в 10 узлов (12 м/ч; 19 км/ч).

На Prinz Eugen установили 12 305-мм (45 калибр) орудий K 10 в четырех тройных башнях. Вспомогательную артиллерию составляли 12 150-мм орудий (50 калибр) K 10 размещённых в казематах по миделю. 18 66-мм орудий (18 калибр) K 10 были расположены на верхней палубе выше казематов. Три 66 mm K 10 ствола были установлены на башнях как ПВО. Четыре торпедных аппарата в 530 мм были расположены по одной установке на носу и корме, а так же с каждого борта. На борту линкора находились 12 торпед.

История службы корабля

Героической славы ни один из дредноутов за короткое время службы так и не добился. С началом войны Принца Ойгена, а также Теггетхофф и Вирибис Унитис свели в 1-ю дивизию линкоров. 7 августа она вместе со 2-й дивизией (три единицы типа «Радецкий») вышла на юг для прикрытия возможного прорыва германских кораблей «Гебен» и «Бреслау» в Пулу. Основной задачей немцев было пройти Мессинским проливом, так как воды вокруг были заполонены кораблями британского флота и держать курс на Турцию. Однако на широте мыса Планка было получено сообщение, что кайзеровскому отряду уже удалось проскочить восточнее Матапана в направлении на Константинополь, поэтому австрийские линкоры легли на обратный курс, пройдя много южнее города Бриндизи на юго-востоке Италии.

Следующий большой выход в море Принца Ойгена последовал только через девять с половиной месяцев. 24 мая 1915 года, всего через несколько часов после выступления Италии на стороне Антанты 1-я дивизия в сопровождении значительных сил флота выдвинулась к восточному побережью Апеннин и обстреляла с близкой дистанции (35 кбт) береговые батареи, склады, радиостанцию и железнодорожные сооружения у Анконы, не получив от противника ни единого попадания. Тем самым было задержано итальянское наступление на Фриуль и линию Изонца, и война на суше приобрела невыгодный для Рима позиционный характер. Этот рейд остался единственным триумфом австрийских дредноутов, напрочь лишившим итальянский морской штаб флота каких-либо крупных инициатив на море вплоть до самого конца войны. Но и австрийское командование не считало возможным предпринимать активные действия своими линкорами против более чем вдвое мощного соединения дредноутов Франции и Италии, так что все четыре «вирибуса» (в ноябре 1915 года в состав 1-й дивизии линкоров вошел «Сент Иштван») месяцами отстаивались на якорях в военной гавани Пулы, только эпизодически покидая свои бочки для проведения плановых учебных стрельб и тактических эволюции.

Некоторое разнообразие в рутину боевых будней дредноутов вносила в тот период стрельба по воздушным целям. После перехода кампании на Адриатике в позиционную фазу союзники, отказавшись от операций крупными надводными силами, активизировали действия своей авиации. Вахтенные журналы линкоров 1-й дивизии дают представление об интенсивности воздушных атак на Пулу, в отражении которых зенитной артиллерии дредноутов приходилось постоянно принимать участие. Так, в 1916 году флот и береговые сооружения подвергались нападению с воздуха 35 раз, в 1917-м — 42 раза. Несмотря на то, что в этих налетах принимало участие порой до десятка дирижаблей и 150 самолетов, ущерб, нанесенный ими, был невелик: тихоходные и слабосильные летательные аппараты вынужденно держались на больших высотах, но и в этих условиях австрийским морским зенитчикам нередко сопутствовал успех. Интересно, что на многих фотографиях, запечатлевших «боевую работу» зенитных расчетов дредноутов, артиллеристы экипированы в стальные каски-«адриановки», огромные запасы которых достались австрийской армии в виде трофеев вместе с прочим многочисленным снаряжением после наступления у Флиш-Тольмена. Начиная с 1917 года при отражении атак с воздуха помимо каски полагалось надевать противогаз — опасались применения вражескими самолетами газовых авиабомб.

Однако более или менее регулярное отражение атак с воздуха мало соответствовало реализации могучими дредноутами их raison d’etre («принципиального смысла существования») — решительному артиллерийскому бою с равноценным противником. Так, австрийский историк Э. Зихе, сопоставив по вахтенным журналам «Сент Иштвана» количество проведенного им в плаваниях времени со временем пассивного ожидания на бочке, пришел к следующим выводам: вся служба корабля с ввода в строй 17 ноября 1915-го и до гибели 10 июня 1918 года продолжалась всего 937 дней; из них он отсутствовал в главной базе 54 дня, то есть провел в море лишь 5,6% времени, в то время как остальные 94,4% оставался на своей стоянке в Поле. Из этих 54 суток линкор лишь единственный раз совершил настоящий двухсуточный морской поход к острову Паго. Остальные его перемещения — из Полы на стрельбы в канал Фазана и обратно — укладывались в три четверти часа. Эта нехитрая статистика, практически такая же для трех остальных линкоров 1-й дивизии, приводит к заключению, что экипажи австро-венгерских дредноутов вряд ли можно было считать достаточно подготовленными для участия в настоящем морском сражении.

Верховное главнокомандование австро-венгерской армии планировало грандиозную наступательную операцию на сухопутном фронте в Италии. Назначенное на 15 июня 1918 года одновременное наступление войск на всем участке от Тирольских Альп до устья Пиаве должно было принести двуединой монархии долгожданную победу. Причем мощный удар с суши планировалось провести в сочетании с подобным же ударом во фланг с моря, что при благоприятном стечении обстоятельств могло поставить Италию на колени. Однако в итоге амбициозный замысел потерпел полный провал. Перешедшая в наступление армия так и не смогла достичь решительного успеха на фронте. Флот же вообще не оказал сухопутным войскам никакой поддержки, а вместо этого был привлечен к крайне несвоевременной операции против Отрантского противолодочного барража. Как вообще оказалась возможной подобная вопиющая несбалансированность между действиями армии и флота в столь решительный момент? Мемуарные и документальные источники по истории австро-венгерского флота обычно приводят при объяснении действий командующего флотом Хорти два довода. Во-первых, потери австрийских и германских подводных лодок на заграждениях барража, где союзники воздвигли мощную преграду из сетевых заграждений и минных полей, прикрываемых патрульными дрифтерами, требовали его скорейшего прорыва. Во-вторых, выход в море всех наличных сил флота признавался совершенно необходимым для поднятия боевого духа экипажей застоявшихся в базе тяжелых кораблей.

Первыми вышли в море «Принц Ойген» и флагманский «Вирибус Унитис», на борту которого находился командующий контр-адмирал Хорти со всем штабом флота. На корабль также были предусмотрительно приглашены журналисты — их главной задачей являлось подробное освещение в прессе предстоящей победы Хорти, а также киносъемочная группа. Корабли покинули рейд днем 8 июня, как будто намереваясь провести обычные учебные стрельбы в канале Фазаны. Ночью они проследовали вдоль далматского побережья к заливу Таджер, где укрылись на светлое время суток. В течение следующей ночи отряд совершил еще один переход в небольшой отдаленный залив Слано, к северу от Рагузы.

Второй отряд, состоявший из «Сент Иштвана» и «Тегетгофа», сопровождали один эсминец и шесть миноносцев. Они снялись с якоря 9 июня, в 22.15, и должны были идти тем же маршрутом. У выхода из гавани Полы выяснилось, что входные боны не разведены, и это вызвало задержку примерно на три четверти часа. Выйдя, наконец, в море, отряд вскоре был вынужден снизить эскадренный ход с 16 до 12 узлов, поскольку на «Сент Иштване» стала сильно разогреваться группа турбин правого борта. Для приведения температуры в норму сделали все возможное и невозможное – и скорость удалось увеличить до 14 узлов. Задержки привели к тому, что к моменту роковой встречи с итальянскими катерами отставание отряда от графика движения достигало уже полтора часа. Итальянская группа состояла из торпедных катеров MAS-15 (командир А. Гори) и MAS-21 (командир Дж. Аонцо), под общим командованием Луижди Риццо, шедшего на MAS-15.

Катер MAS-21 атаковал «Тегетгоф», но попаданий не последовало. Сразу после пуска торпед итальянским катерам пришлось спасаться от погони ринувшегося на них миноносца охранения № 76, для чего прямо под форштевень корабля-преследователя был сброшен весь наличный запас глубинных бомб, в то время как механики обоих суденышек пытались выжать все возможное из их моторов. «Тегетгоф» вышел из строя вправо и пошел зигзагом — очевидно, на нем ожидали, что тотчас после стремительного нападения катеров последует торпедная атака из-под воды. Экипаж охватила паника. Со всех постов наружного наблюдения поступали доклады о перископах воображаемых подводных лодок. В ответ и вся легкая артиллерия линкора немедленно открывала ураганный огонь в указанном направлении. И только более чем через час, в 4.45, «Тегетгоф» предпринял попытку взять своего смертельно раненного собрата на буксир.

К этому моменту турбины на «Сент Иштване» были уже остановлены, а крен уменьшен до 7° контрзатоплением соответствующих отсеков и погребов вспомогательной артиллерии. Линкор малым ходом повели в залив Бргульджи. Попадания пришлись в район поперечной водонепроницаемой переборки, разделявшей оба котельных отделения. Течь усугублялась конструктивной слабостью, вызванной многочисленными отверстиями для прохода трубопроводов, воздуховодов и электрических кабелей. Носовое котельное отделение также постепенно заполнялось водой. Крен снова начал расти, что повлекло за собой выход из строя средних и правых котлов, так что в действии оставались лишь два котла левого борта. Корабль почти полностью лишился энергии — это вызвало остановку всех насосов, а электричества едва хватало для поддержания освещения.

Все попытки аварийной партии завести на пробоину пластырь окончились неудачей. Остановка насосов и слабость клепаных швов переборок вели к тому, что отсек за отсеком постепенно заполнялся водой. Крен продолжал расти, и вскоре порты вспомогательной артиллерии правого борта погрузились в воду. Надежда взять погибающий дредноут на буксир и посадить его на мель у берега окончательно растаяла. Был отдан приказ: оставить корабль. В 6.05 «Сент Иштван» перевернулся. Державшиеся силой тяжести на своих погонах трехорудийные башни сразу вывалились из корабля и пошли на дно, а спустя семь минут за ними последовал и наполнившийся водой корпус. Кораблями сопровождения было подобрано 1005 человек экипажа линкора, еще 89 (в том числе кочегары, отрезанные водой в низах) утонули вместе с дредноутом.Когда командующий флотом Хорти, находившийся на борту «Вирибуса Унитиса», получил сообщение о гибели «Сент Иштвана», он распорядился отменить операцию, поскольку решил, что она уже не составляет секрета. Все корабли вернулись в свои базы. Это была последняя военная операция «Принца Ойгена», остаток карьеры линкор провел в порту Пулы.

Гибель

В соответствии с положениями Версальского мирного договора боевые корабли флотов Центральных держав передавались странам-победительницам. Подобная судьба ждала и весь бывший флот распавшейся двуединой монархии. «Принц Ойген» достался в качестве трофея Франции. Четыре французских морских буксира отвели корабль из Пулы в Тулон, куда караван прибыл 5 сентября 1920 года. Французских морских специалистов интересовала, прежде всего, конструкция 305-мм трехорудийных установок австрийского дредноута. В период с 15 января по 15 марта 1921 года вся артиллерия была снята. Новые владельцы первоначально собирались использовать 305-мм башни в системе береговой обороны, но из-за определенных технических трудностей от этой затеи отказались. Поэтому после демонтажа орудий главного калибра броневые крыши башен установили на место, чтобы испытать их устойчивость в опытах с бронебойными авиабомбами. 150-мм и 66-мм пушки «Принца Ойгена» демонтировали для последующей продажи за рубеж. 305-мм орудия линкора первоначально были складированы в арсенале французского флота, но, поскольку им не нашлось применения, их впоследствии передали армии. После оккупации Франции германскими войсками в 1940 году орудия «Принца Ойгена» попали в руки немцев. Дальнейшая их судьба неизвестна — в частности, до сих пор нет ясности, были ли они потом использованы при создании «Атлантического вала».

Но вернемся к весне 1921 года. Помимо артиллерии, с дредноута сняли все пригодные механизмы: турбины, динамо-машины, приборы и запорную арматуру систем, а также большую часть трубопроводов и электрокабелей. Для этого в палубах и переборках проделали отверстия, которые позднее были вновь временно загерметизированы. В конце мая корабль был посажен на дно в бухте Аликастр и подвергнут бомбардировке с самолетов морской авиации дымовыми, газовыми и фугасными бомбами. Разрушительную силу авиабомб несколько переоценили: первоначально предполагалось, что после этих налетов корабль будет настолько разрушен, что все остальные опыты придется проводить на выведенном из состава флота устаревшем французском линкоре «Верньо». Однако разрушения «Принца Ойгена» оказались относительно невелики. После подъема корабля с грунта в июне того же года опыты были продолжены на рейде Виньетт. Французский военно-морской дирижабль АТ-9 сбросил на дредноут 400-кг бомбу. 2 ноября на линкоре произошел пожар, но выпотрошенному остову это уже не могло нанести существенного ущерба. Ряд исторических реликвий, имевших прямое отношение к австро-венгерским дредноутам, дожил до наших дней. Корабельный колокол «Принца Ойгена» еще до передачи корабля Франции был перевезен одним из офицеров в Вену, а ныне экспонируется в венском Военно-историческом музее.

Литература и источники

- Przemyslaw Budzbon, NJM Campbell, Aldo Fraccaroli и др. Conway’s All the World’s Battleships: 1906 to the present / Edited by Ian Sturton. — 2nd. — London: Conway Maritime Press, 1996. — 190 с. — (Conway Classics). — ISBN 5-85875-013-3

- Статья Дмитрия Адаменко от 17 июля 2010

- Википедия