Боеприпасы Японии

Содержание

Японские снаряды

До середины 20-х годов японцы использовали 40-см и 36-см колпачковые бронебойные (ББ) снаряды типа 3 года (1914 г.), разработанные на верфи флота в Куре на основе английских 356-мм снарядов, импортируемых для законченного постройкой в 1913 г. линейного крейсера IJN Kongō. Чтобы использовать опыт мировой войны, в 1924 г. у фирмы Хэдфилдс Лтд (Шеффилд) закупили ББ снаряды, на основе которых арсенал в Куре разработал новые - калибром 40-см, 36-см и 20-см. Их приняли на вооружение 15.06.1925 г. как "бронебойный снаряд №5".

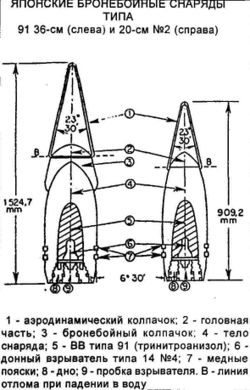

В июне 1924 г. колпачковый ББ 40-см снаряд, выпущенный с дистанция 20 км по корпусу недостроенного линкора IJN Tosa, стоявшего на якоре в бухте Хиросима, упал в воду в 25 м от борта под углом 17° и, пройдя под водой, пробил ПТП толщиной 76 мм около МО. В результате этого попадания в корпус попало 3000 т воды. 7.09.1924 г. старый линкор IJN Aki был потоплен в Токийской бухте после 22 попаданий (22% от выпущенных) 40-см ББ снарядов, не имевших взрывателей и начинки, выпущенных IJN Nagato и IJN Mutsu с дистанции 18 км. Один снаряд попал под ВЛ в МО и в результате большого затопления корабль-мишень затонул. Эти результаты привели к разработке капитаном 2 ранга Гичо Кавазе так называемого "ныряющего ББ снаряда", спроектированного так, чтобы он не менял своей траектории под водой и при недолете попадал противнику ниже ВЛ, возможно под главный пояс. Испытания такого снаряда начались в 1925 г., а 17.11.1928 г. его приняли на вооружение для 40-см, 36-см и 20-см орудий под названием "бронебойный снаряд №6", а с 6.04.1931 г. - "бронебойный снаряд типа 88" (1928 г.). Было подсчитано, что взрыватель такого снаряда должен иметь замедление 0,4 с, необходимое для того, чтобы после удара о воду снаряд мог достичь цели, не взорвавшись. Такой взрыватель под маркой "тип 13 №4" появился в начале 1932 г. Джиго Кавазе разработал еще улучшенный ныряющий снаряд для 40-см, 36-см и 20-см орудий, который приняли на вооружение 6.04.1931 г. как "бронебойный снаряд типа 91". Только снаряды крупных калибров (36-см, 40-см и 46-см) имели настоящий бронебойный колпачок, к которому крепился аэродинамический, а на снарядах среднего калибра (20-см и 15,5-см) аэродинамический колпачок крепился непосредственно к головной части.

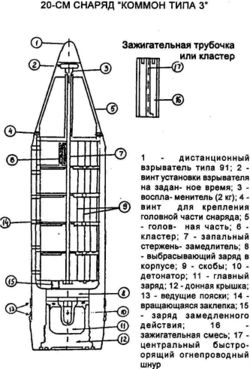

Среди японских снарядов "общего назначения" ("коммон" или полубронебойных) наиболее интересен был 20-см "осколочный" или "зажигательная шрапнель", который разрабатывался для действия в том числе и по воздушным целям. В отличие от прочих "коммонов", имевших бордово-коричневую окраску, он красился в красный цвет. Законченный разработкой в 1938 г., он (длина 860 мм, вес 125,85 кг) заполнялся стальными трубочками диаметром 25 и длиной 70 мм с зажигательной смесью внутри (металл Электрон, главным образом магний, 45%, нитрат бария 40%, резина 14,3%). Трубочки действовали как шрапнель, когда снаряд взрывался под действием дистанционного взрывателя типа 91, а затем, воспламеняясь через 0,5 с, как зажигательные, давая пламя высокой температуры (3000°С) на длину до 5 м и длительностью 5 с. Максимальная высота точки начала горения снаряда (точка А) в 10 км достигалась при установке взрывателя на 55 с и угле возвышения орудия в 45°. В точке В (примерно в 200 м от точки А) он разрывался, давая около 225 осколков, которые, двигаясь вперед с углом рассеивания 13°, загорались и образовывали конус поражения с диаметром основания около 100 м и высотой около 1 км, если считать вершиной точку А. Эти снаряды японцы считали эффективными против самолетов, особенно при разрыве над целью, когда трубочки падали на неё сверху. Хотя из-за необходимости вносить поправку на угол возвышения это усложняло управление стрельбой при использовании снарядов различных типов. Обозначались эти снаряды как "коммон типа 3" и сначала имелись для больших калибров (46-см, 40-см, 36-см и 20-см орудия №2), но затем их разработали и для 12,7-см/50 и 12,7-см/40 зенитных орудий, уменьшив размеры зажигательных трубочек (66 трубочек, угол рассеивания 10°, диаметр конуса 54 м). Эти снаряды состояли на вооружение к началу войны на Тихом океане или появились сразу после её начала. Американцы же считали их "больше эффектными, чем эффективными". На том же принципе, но с несколько другими наполнителями трубочек, были разработаны и другие снаряды: "коммон типа 4" для 20-см гаубиц и 12,7-см/50 орудий (на 100% наполнены фосфором), "зажигательный снаряд" (30% нитрата бария, 25% окиси железа, 20% алюминия, 10% металла Электрон, 14,3% резины) для 20-см гаубиц, 14-см/50 и 12-см/45 орудий.

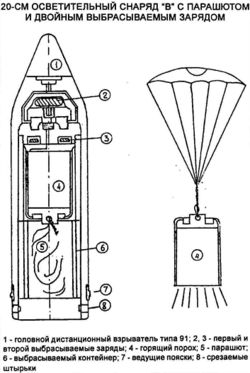

В 1915 г. японцы испытали осветительные 15-см снаряды на парашютах, но результаты оказались хуже ожидаемых. Новые эксперименты с осветительными снарядами для 12-см, 14-см и 15-см орудий провели в 1921 г. Эти снаряды имели только осветительный заряд, поэтому их световая сила была большой, а время свечения малым. Дальнейшие испытания привели к разработке осветительных снарядов, в которых светящийся заряд состоял из 10 частей, падавших при разрыве раздельно. Известные с 4.12.1923 г. как "звездные", эти снаряды прошли испытания в 1925 г. и в следующем поступили на вооружение для орудий 15-см/45, 15-см/50, 14-см/50, 12-см/40 и 12-см/45. В 1929 г. на вооружение поступили такие снаряды для 12-см/45 зениток, а в 1932 г. - для 12,7-см/40 зениток. Эти снаряды 30.03.1938 г. переименовали в "осветительные снаряды А". В 1934 г. с успехом прошли испытания таких снарядов для главного калибра линейного крейсера IJN Kongō, но использовались только "звездные" снаряды калибром до 15-см, поскольку спустя год появились осветительные снаряды на парашютах. Все "звездные" снаряды имели голубовато-серую окраску. Для увеличения времени действия осветительных снарядов в 1926-7 гг. возобновили эксперименты с парашютами. Такой "осветительный снаряд В" приняли на вооружение в 1935 г.; сначала для орудий 15,5-см/60, 15-см/50, 14-см/50, 12,7-см/40 и 12-см/45 зениток, а с 1937 г. для орудий 20-см/50 №2, 36-см/45 и 40-см/45. Снаряды "В" (состав: 53% магния, 42,5% нитрата бария, 3,5% воска) имели не только большую световую мощность (1,6 млн кандел), но и большее время действия.

Снаряды с двойным выбрасываемым зарядом обозначались "В", с одним - "В2". Все снаряды "В" окрашивались в красный цвет и имели дистанционный взрыватель типа 91 (установка времени до 55 с, а для 36-см и 40-см калибра до 100 с - для ночных боев на больших дистанциях). Эффективная дистанция 20-см осветительного снаряда "В" с парашютом составляла 16000 м.

Японские взрывчатые вещества

В качестве взрывчатого вещества (ВВ) для фугасных и бронебойных снарядов и для боеголовок торпед японский флот принял еще 26.01.1893 г. «порох шимоза», разработанный инженером М.Шимозой (1859-1911) и известный также как «ПА Бакуйяку» (взрывчатая пикриновая кислота). Пикриновая кислота - тринитрофенол, из которого англичане разработали «лиддит», французы «мелинит», американцы «эмменсит» и т.д. 23.07.1931 г. японцы приняли новое ВВ - тринитроанизол (третичная и метиловая производная бензола) под обозначением «ВВ типа 91»(1931 г.), которое быстро заменило пикриновую кислоту в бронебойных и фугасных снарядах калибром от 20 см и выше, а также в торпедах. Ближе к началу второй мировой войны его использовали для наполнения фугасных снарядов 12-см и 12,7-см зениток.

6.09.1934 г. в качестве наполнителя для снарядов калибром 40 мм и ниже приняли тринитротолуол (ТНТ) или «взрывчатое вещество типа 92», а для снаряжения 25-мм снарядов тогда же приняли тетрил (ТЕТ). В начале 30-х годов были разработаны гексоген или тетраметилен-тринитралин (ТМТНА), пентрит (ТНПЕ) или тетранитропентаэритрит и гексанитродефиниламин (ГИДА). Комбинации различных компонентов дали множество ВВ, которые применялись для наполнения снарядов зенитных автоматов, торпед и глубинных бомб. В качестве ВВ торпед и глубинных бомб японцы разработали ВВ типа 94 (принято 28.04.1934 г., 70% ТНТ + 30% ТМТНА), ВВ типа 96 (70% ТНТ + 30% ГНДА), типа 97 (26.08.1937 г., 70% ТНА + 30% ГНДА). Короткий период для торпед типа 93 использовалось ВВ типа 94, но из-за чрезмерной чувствительности и склонности к детонации с 1938 г. его заменили более стабильным ВВ типа 97. Для снарядов зенитных автоматов стали использовать пентрил (принят в конце 30-х гг., 60% ТНТ + 40% ТНПЕ), а в качестве зажигательной смеси с 1943 г. использовали ВВ типа 2 (60% ТНТ + 40% алюминиевого пороха).

В качестве основного ВВ для снаряжения мин и глубинных бомб вместо «шимозы» использовалось ВВ типа 88 (принято 1.05.1930 г., 75% аммониумперхлората, 16% ферросиликата, 6% древесной пульпы, 3% мазута).

Японские снарядные взрыватели

Японские взрыватели (Шинкан) делились на три категории:

Ударные взрыватели

Донные ударные взрыватели

- После опытов в 1884 г. с ударным взрывателем "Хиго" (принят 9.01.84 г.) первый надежный японский взрыватель был разработан кап.-лейт. Горо Идзуином (1858-1921) в 1892-1900 гг. и принят 2.07.1900 г. как "донный ударный взрыватель Идзуина". 22.06.1906 г. на вооружение приняли улучшенную модель "взрыватель Идзуина №1 новой модели", а 15.07.1907 г. - "взрыватель Идзуина новой модели №2".

- Во время мировой войны эти взрыватели заменил "взрыватель типа 3 года №1", принятый на вооружение 24.08.1914 г.

- В годы мировой войны была разработана новая модель, принятая 29.08.1919 г. (№2) и 16.12.1919 г. (№1 и №3) под названием "взрыватель типа 8 года №1 - №3". Но после того как в сентябре 1920 года из-за преждевременного срабатывания такого взрывателя в правом орудии башни линейного крейсера IJN Haruna разорвался 36-см снаряд, их с февраля 1921 года применять перестали и к 15.09.1924 г. окончательно заменили на "взрыватели типа 13 (года)".

- Тем временем кап. 2 ранга Гичо Кавазе разработал новый тип донного взрывателя для бронебойных снарядов, принятый на вооружение в 1924 г. как "взрыватель 13 года" или позднее как "взрыватель типа 13" и используемый японским флотом всю вторую мировую войну. Имелись следующие модели этого взрывателя:

1) типа 13 (года) №1, принят 26.07.1924 г., мгновенного действия;

2) типа 13 (года) №2, принят 5.10.1925 г., с задержкой 0,03 с;

3) типа 13 (года) №3, принят 5.10.1925 г., с задержкой 0,08 с;

4) типа 13 (года) №4 принят 6.01.1932 г., с задержкой 0,4 с, мод.1 принята 9.06.1932 г.;

5) типа 13 (года) №5, дальнейшая модификация с задержкой 0,4 с, принят в 1941 г., №5 с колпачком принят в 1942 г.

Головные ударные взрыватели

- Введены для фугасных снарядов (включая и зенитные) калибром 8-14 см, имели 2 основных модели:

1) головной взрыватель типа 5 года (разработан в 1916 г., принят 11.11.1918 г.), очень сложной конструкции; введены 3 модификации: модиф. 1 (6.01.1932 г.), модиф. 2 (июнь 1936 г.), модиф. 3 (декабрь 1941 г.). Эти взрыватели имели разное количество взрывчатого вещества в основных частях: взрывном заряде, капсюль-детонаторе (азид свинца или тетрил) и детонаторе (мелинит шимозы).

2) головной взрыватель типа 88 (принят 7.11.1928 г.), менее сложный ( в качестве капсюля-детонатора использовалась гремучая ртуть); модель "модиф. 1" принята в декабре 1941 г.; трехкомпонентный взрывной заряд, остальное как у типа 5 года; упрощенная модель "модиф.2 принята в феврале 1942 г.

- Взрыватели обоих типов (5 года и 88 года) были мгновенного действия.

Дистанционные взрыватели

- Не считая старых взрывателей с пороховым замедлением, после мировой войны японский флот разработал механические дистанционные головные взрыватели, имевшие 3-компонентный капсюль-воспламенитель, заряд черного пороха и часовой механизм Хаттори. Они применялись в фугасных, учебных дистанционных, осветительных (звездных) и зажигательных снарядах (как обычных, так и зенитных) калибром от 8 до 20 см (во время войны на Тихом океане и более крупных).

- Начавшиеся в 1924 г. эксперименты с часовым механизмом фирмы Рейнметалл привели к созданию спустя 5 лет экспериментальной модели, принятой на вооружение 8.07.1930 г. как "дистанционный взрыватель типа 89". Скоро его сменил более прочный и точный типа 91, принятый на вооружение 6.01.1932 г.

- Более поздние модели: типа 98 (принят в июне 1942 г.), типа 0 (февраль 1943 г.) и типа 4 (1944 г.).

Взрыватели двойного действия

- Комбинация дистанционного (порохового типа с задержкой 30 с или 50 с) и мгновенного ударного взрывателей, принят на вооружение 11.11.1918 г. как "Фукудо шинкан".

Японские заряды и зарядные пороха

"Общий" или "полный" заряд был нормальным и соответствовал американскому. "Уменьшенный" заряд (75% от "общего") соответствовал "влажному" американскому; "легкий" или "половинный" (50% от "общего"). Имелся еще "сильный" или "тяжелый" заряд (на 10-20% больше "общего"), который использовали при испытаниях орудий.

Бездымный порох на японском флоте был принят 17.02.1893 г. под названием "Дзиндзо тюйо кайяку" (общий порох в кордах) или "общий кордит", обозначаемый как порох "С". Опыты над пропорцией нитроглицерина и нитроцеллюлозы привели к принятию в 1908 году для всех типов орудий пороха "МО" (модифицированный порох), который применялся в трубках (МОТ -модифицированный турбит) или в кордах (MDC - модифицированный кордит). Примерно с 1912 года в порох "МО" стали добавлять антикоагулятор (стабилизатор) нафтол-метил, известный у японцев как "яра-яра". 12.09.1917 г. был принят на вооружение порох типа 2 года (1913) под обозначением "порох С2" (кордит) и "порох Т2" (турбит), заменивший порох MDC и МОТ. В 1920 году из Германии завезли новый застыватель (желатинизатор), названный "централитом" и 16.12.1924 г. на вооружение приняли порох типа 13 года под маркой "порох ОС" (немецкий - доку - кордит) и "ОТ" (немецкий турбит). В 1928 года состав пороха типа 2 года (С2 и Т2) изменили и 1.05.1930 г. на вооружение приняли "порох типа 89" (1929 г.) под маркой "порох С3" и "порох Т3".

Химический состав японский порохов (то же и для турбита)

| Марка пороха | С | MDC | С2 | DC | С3 |

|---|---|---|---|---|---|

| Год принятия | 1893 | 1908 | 1917 | 1924 | 1930 |

| Нитроглицерин, % | 58 | 30 | 30 | 30 | 26,5 |

| Нитроцеллюлоза, % | 37 | 65 | 65 | 64,8 | 68,5 |

| Минеральное желе ,% | 5 | 5 | 3 | - | - |

| Яра-яра, % | - | - | 2 | - | 5 |

| Централит, % | - | - | - | 4,5 | - |

| Минеральное вещество ,% | - | - | - | 0,7 | - |

Примечание: Цифра перед маркой пороха показывала толщину (диаметр) порохового корда в десятых долях миллиметра: 110 = 11 мм, 85 = 8,5 мм, 70 = 6,9 мм, 50 = 4,95 мм, 35 = 3,45 мм, 30 = 3 мм, 20 = 1,98 мм.

В начале 30-х годов были разработаны весьма эффективные застыватель и антикоагулятор (орто-тотил-уретан или ОТУ), который по сравнению с "централитом" имел точку плавления 42°С вместо 72°С. Добавление ОТУ в порох делало последний более легким в обращении и безопасным при перемешивании и раскатке. Порох с добавлением ОТУ приняли на вооружение 12.05.1933 г. под маркой "порох типа 93": "тип 93 №1" для 40-см и 46-см орудий, а "тип 93 №2" для 15,5-см орудий. В 1943 г. ввели новый антикоагулятор тотил-централит, который в составе "пороха типа 3" использовался для 12-см зенитных орудий.

Для ночных боев японский флот разработал ряд средств для уменьшения вспышек при стрельбе орудий. Бесвспышковый порох сначала с переменным успехом испытали на маневрах 1930 г. (порох "игрек") - в уменьшенных зарядах для 20-см, 14-см и 12-см орудий. Дальнейшие разработки привели к принятию в 1936 г. пороха "типа 2" (FD), который временно использовали до принятия через два года пороха FD . Состав обоих порохов был одинаков: 30% нитроглицерина, 61,3% нитроцеллюлозы, 5% централита, 3% орто-лилметана и 0,7% минерального вещества. Кроме этого они содержали отдельно от остальных компонентов гидроцеллюлозу и сульфат поташа (по 8% каждого в FD и по 4% каждого в порохе FD ). Использование FD пороха позволило уменьшить вспышку при стрельбе из орудий калибром до 15,5 см.

Японские торпеды

Торпедные аппараты

53-см торпедные аппараты типа 6 года

Приняты на вооружение в 1917 году. Двухтрубные, без щитов, выстрел сжатым воздухом, ГН ручная и электромотором, заряжание ручное. Стреляли торпедами типа 6 года. Стояли на крейсерах типа Tenryū и первых 5500-тонных типа Kuma.

61-см торпедные аппараты типа 8 года

Приняты на вооружение в 1919 году. Двухтрубные поворотные без щитов, выстрел сжатым воздухом, ГН ручная и электромотором, заряжание силовое или ручное. Стреляли торпедами типа 8 года №1 и №2. Стояли на IJN Yūbari и 5500-тонных крейсерах типов Nagara и Sendai.

61-см торпедные аппараты типа 12 года

Приняты на вооружение в 1923 году. Двухтрубные неподвижные, выстрел сжатым воздухом, заряжание силовое или ручное. Борт в районе торпедных портов защищался плитами стали НТ толщиной 19-25,4 мм. Стреляли торпедами типа 8 года №2. Стояли на крейсерах типов Furutaka, и Aoba до их модернизации.

61-см торпедные аппараты типа 13 года

Приняты на вооружение в 1924 г. Трехтрубные неподвижные, выстрел сжатым воздухом, заряжание силовое или ручное. Стреляли торпедами типа 8 года №2. Стояли на крейсерах типа Myōkō до модернизации.

61-см торпедные аппараты типа 89

Разработаны в 1929 г., приняты на вооружение в 1931 г. Двухтрубные поворотные со щитами, электрогидравлическим и ручным приводом. Заряжание силовое и ручное, система быстрой перегрузки торпед за 20 с. Выстрел сжатым воздухом или пороховым зарядом. Стреляли торпедами типа 90. Стояли на крейсерах типа Takao до модернизации. В 1941 г. на IJN Chōkai и IJN Maya эти ТА приспособили для стрельбы кислородными торпедами типа 93.

61-см торпедные аппараты типа 90

Разработаны в 1930 г., являлись развитием 2-трубных ТА типа 89. Трехтрубные поворотные. Модель 1 без щита разрабатывалась для крейсеров типа Mogami, модель 2 с противоосколочным щитом - для эсминцев типа Hatsuharu. Аппараты могли разворачиваться на 105° от линии, параллельной ДП, за 70 с вручную или за 5,3 с электрогидроприводом мощностью 20 л.с. (масляный гидромотор модели К5). Заряжание силовое и ручное, система быстрой перегрузки торпед за 16,6 с. Выстрел сжатым воздухом или, в экстренном случае, пороховым зарядом. Проектировались под торпеды типа 90, но могли стрелять и новыми кислородными типа 93.

61-см торпедные аппараты типа 92

Разработаны в 1932 г. Приняты на вооружение в 1934 г. Четырехтрубные поворотные, выстрел сжатым воздухом (скорость вылета торпеды 11-12 м/с) или в экстренном случае 600-г зарядом черного пороха. Заряжание силовое и ручное, система быстрой перегрузки торпед. Разработаны для кислородных торпед типа 93, но могли стрелять и торпедами типа 90.

Модель 1 с ручной наводкой и углом поворота 105°: разработана специально для модернизации крейсеров "класса А"; ТА без щитов весом 15 т стояли на крейсерах типа Myōkō, ТА со щитами весом 18 т - на типах Furutaka, Aoba и Agano; ТА модели 1 модиф.1 без щитов, но с приводом поворота от пневмомотора в 10 л.с. стояли на IJN Takao и IJN Atago.

Модель 2 с приводом наводки от пневмомотора в 10 л.с., углом поворота 360° и со щитами стояли на эсминцах типов Shiratsuyu, Asashio и Matsu, с 1941 г. на 5500-тонных крейсерах IJN Jintsū, IJN Naka, IJN Abukuma, с 1944 г. на 5500-тонных крейсерах IJN Nagara и IJN Isuzu.

Модель 3 с ручным приводом наводки, углом поворота 105° и со щитами стояли на "торпедных" крейсерах IJN Ōi и IJN Kitakami.

Модель 4 с приводом наводки от пневмомотора в 10 л.с., углом поворота 360° и со щитами стояли на эсминцах типов Kagerō, Yūgumo и Akizuki.

Литература

Сулига С.В. Японские тяжелые крейсера. Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. — СПб: АОЗТ"ПФ", 1996. — 119 с. — ISBN 5-7559-0020-5

| Это незавершенная статья, вы можете помочь проекту исправив и дополнив её |