Броненосцы типа Lord Nelson

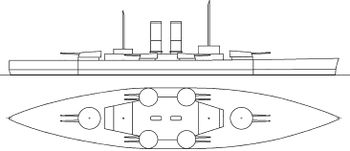

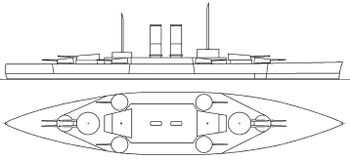

|

Эта статья в данный момент редактируется Статья активно редактируется участником проекта WunderWaffe72. Последняя правка была внесена 3.04.2020. |

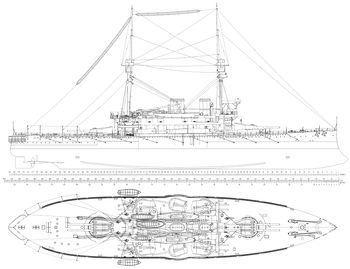

| 2 ед. Заказано |

| 2 ед. Построено |

| 1905 - 1908 гг. Годы постройки |

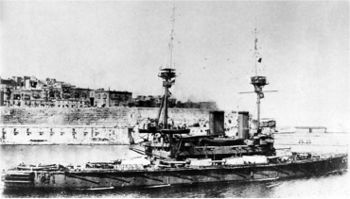

| 1908 - 1926 гг. Годы службы |

| Palmers, Jarrow Beardmore, Dalmer Место строительства |

| 15 358 / 17 820 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 135,18 / 24,23 / м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 132,59 / м. Длина (по КВЛ/максимальная) |

| 7,62 / 9,14 м. Осадка (минимальная/максимальная) |

| 15 ПК, 2 ПМТР Энергетическая установка |

| 18 узл. Скорость хода |

| 5300 (10) миль Дальность плавания |

| 749 чел. Общая численность |

| 305 / 203 мм. Пояс/борт |

| 25-51 мм. Палуба |

| 203 / 203 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 305 мм. Барбеты |

| 305 / 305 / 343 / 76 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 305 мм. Боевая рубка |

| 51-76-102 мм. Румпельное отделение |

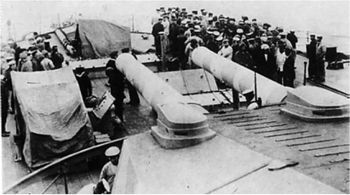

Главный калибр

- 4 (2×2) - 305-мм/45 орудия Mark X.

Вспомогательный калибр

- 10 (4×2 + 2×1) - 234-мм/50 орудий Mark XI.

Противоминный калибр

- 24 (24×1) - 76-мм/50 орудий Mark I;

- 10 (10×1) - 47-мм пушек.

Минное вооружение

- 5 450-мм подводных ТА (23 торпеды);

- 6 356-мм торпед для минных катеров.

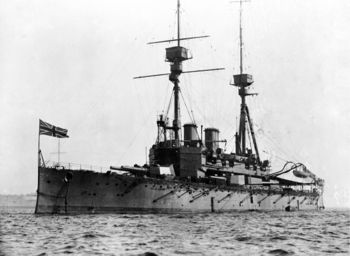

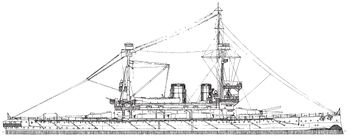

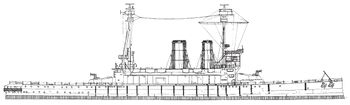

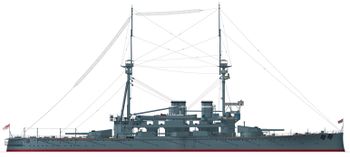

К началу XX века военно-морской флот Великобритании считался сильнейшим в мире, однако лорды Адмиралтейства уже не находили достаточным лишь поддерживать установленное ими же самими численное равенство в линейных кораблях с объединенными флотами двух следующих по силе в военно-морском отношении государств. Успехи, достигнутые другими странами в деле строительства новых линкоров, имевших более мощное вооружение, по мнению британцев, могли представлять угрозу, казалось бы, незыблемому превосходству Королевского флота.

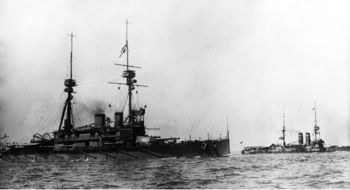

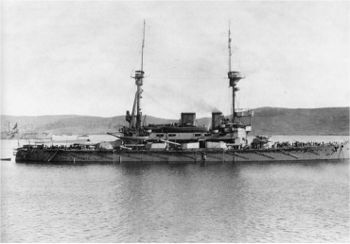

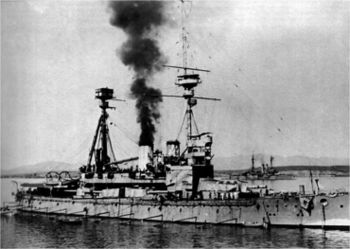

Этот фактор, а также изменение взглядов на условия применения артиллерии, вкупе с появлением более качественной брони, привели Адмиралтейство к необходимости изменить требования, предъявляемые к своим линкорам, и резко повысить наступательные и защитные характеристики кораблей этого класса, следовавших за типом «Кинг Эдуард VII». Первоначально их планировали строить по программе 1903-04 гг., но в итоге включили в программу 1904-05 гг. Эти два корабля, получившие имена «Лорд Нельсон» и ««Агамемнон», оказались последними британскими линкорами додредноутной эпохи.

Предыстория

На рубеже XIX-XX веков в мировом военном кораблестроении наметились тенденции к серьезным изменениям в вооружении, бронировании и энергетических установках линейных кораблей (броненосцев), являвшихся основой морской мощи. В составе флотов разных стран стали появляться корабли, вооруженные все более мощной среднекалиберной артиллерией. Так, итальянцы резко повысили наступательные возможности на своих броненосцах типа «Бенедетто Брин», вооружив их 4*305-мм, 4*203-мм и 12*152-мм орудиями. Во Франции, извечной сопернице Британии, по программе 1900 г зало

жили броненосцы типа «Патри», которые были гораздо крупнее всех своих предшественников. Первые два корабля этого типа имели в качестве сред ней артиллерии 18*164-мм орудий, а последующая четверка - 10*194-мм. Толщина главного бронепояса достигала 280 мм. «На бумаге» они превосходили британские линкоры типа «Формидебл». Немцы на кораблях типа «Брауншвейг» закладки 1901 1902 гг. отказались от 150-мм орудий в пользу 170-мм. Американцы, вслед за сильно вооруженными кораблями типа «Джорджия», в 1902 г. заложили еще более мощные линкоры типов «Луизиана» и «Коннектикут».

Обо всем этом британское Адмиралтейство было информировано и неза медлительно стало предпринимать соот ветствующие контрмеры.

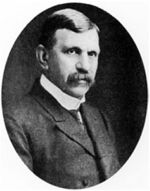

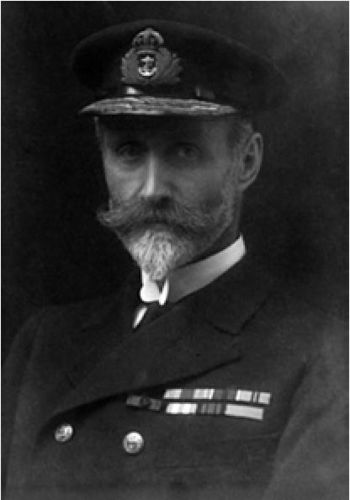

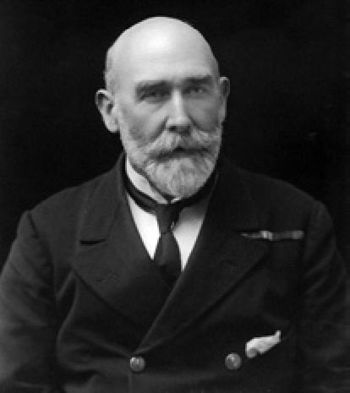

Здесь необходимо упомянуть о весьма знаковом событии в истории британского военного кораблестроения. После ухода Уильяма Уайта с поста директора Управления военного кораблестроения (Director Naval Construction - DNC), его новым руководителем (фактически -главным конструктором) стал Филипп Уоттс. Он был приглашен из компании Армстронга, откуда в свое время пришел и Уайт. Уоттс имел репутацию специалиста по «втискиванию» мощного вооружения кораблей, строившихся на экспорт, в меньшее водоизмещение, чем это было принято для аналогов Королевского флота, разрабатывавшихся под руководством Уайта, и усилению иных их боевых качеств. Таким обра

зом, Уоттса можно назвать носителем новых взглядов в отношении линейных кораблей в той же мере как некогда Уайта - выразителем новаторских идей в области проектирования крейсеров. К слову сказать, новый DNC был хорошо знаком с адмиралом Джоном Фишером, который, в свою бытность Контролером Адмиралтейства, предсказал, что именно Уоттс займет эту должность. Так и случилось. Это назначение было как нельзя кстати. Именно Уоттсу выпало принять на себя ответственность по кардинальному пересмотру требова ний к конструкции линейных кораблей Королевского флота.

Первый шаг в направлении усиления вооружения новых кораблей этого класса в Британии был, как известно, сделан на линкорах типа «Кинг Эдуард VII», которые закладывались в 1901-1903 гг На них, в дополнение к батарее из 10*152-мм (6-дюймовых) орудий «стандартного» среднего калибра, были установлены 4*234-мм (9,2-дюймовых) орудия в одноорудийных башнях. Несмотря на то, что основные идеи по этим линкорам выдвинул Уайт, рабочие чертежи по ним как директор Управления военного кораблестроения подписал Уоттс, приняв, тем самым, на себя всю ответственность за этот проект. В отношении вооружения и бронирования, именно эти корабли послужили отправной точкой для проектирования новых линкоров программы 1903-04 г

Конец XIX века также ознаменовался началом серьезных изменений в деле применения корабельной артиллерии. В некоторых флотах мира - в частности, британском - приступили к работам по обоснованию увеличения дистанции стрельбы. Мощь морских орудий за предшествующие десятилетия неизмеримо выросла. Теперь они могли вести огонь на расстояния чуть ли не в десять раз больше, чем приня тые в то время дистанции стрельбы, которые составляли в среднем... 1500-2000 ярдов (7,5-10 кбт.). Все упиралось в точность попадания. Однако с введением оптических прицелов эффективная дальность стрельбы крупных орудий, по словам Д. Фишера, вполне могла достигать 15-20 кбт. В 1898 г. кораблями Средиземноморского флота под командованием адмирала Дж. Хопкинса были проведены стрельбы на беспрецедент ную дистанцию 30 кбт. Адмирал Фишер, став командующим Средиземноморским флотом, продолжил эту работу - при нем стрельбы велись на 25-30 кбт. В 1901 г. практика проведения стрельб на подобные расстояния стала обычной, хотя при этом официально дистанция была увеличена в 1902 г, всего до 15 кбт. Основным побудительным мотивом для этого решения стало увеличение даль ности хода торпед.

Со временем становилось понятным еще одно очень важное обстоятельство -

число попаданий в единицу времени отнюдь не зависит напрямую от скорости стрельбы. Также выяснилось, что единственно эффективным способом определения расстояния до места падения снарядов при стрельбе на большие дис танции является наблюдение их вспле сков. При этом пришли к заключению, что стрельба должна вестись залпами по четыре снаряда с целью определения относительного числа перелетов и недо летов. Для внесения корректур с учетом элементов своего движения и движе ния цели, такие залпы должны быть достаточно частыми, для чего, как посчи тали, требовалось иметь для стрель бы, по меньшей мере, восемь орудий на борт. В этой связи были начаты рабо ты по разработке приемов корректировки по наблюдаемым знакам падения сна рядов. При этом выяснилось, что необ ходимо улучшить передачу корректур по дальности и целику от поста управления огнем к орудийным установкам.

Наряду с выработкой мер по обеспечению точной стрельбы на большие расстояния, в Британии была выполнена большая работа по сравнению тактической ценности скорости с орудийной мощью и бронированием. Так, в январе 1902 г Совет Адмиралтейства поставил задачу провести необходимые исследования на курсах для старших офицеров флота в военно-морском колледже в Гринвиче и выяснить, имеет ли корабль, условно именуемый «В», с облегченным артиллерийским вооружением и бронирова нием, но со скоростью, на 4 узла превышавшую таковую для корабля «А», имевшего, соответственно, более силь ное вооружение и бронирование, какие либо тактические преимущества над последним. И хотя оба корабля рас

сматривались как линкоры, фактиче ски они представляли собой поздней шие американские проекты линкора (корабль «А») и броненосного крейсера (корабль «В»). По мнению американского историка Нормана Фридмана, выше упомянутое требование в значительной степени было инспирировано благо приятным впечатлением от ознакомления представителей Адмиралтейства с новыми американскими броненосны ми крейсерами типа «Теннесси», кото рые при водоизмещении броненосцев несли главный калибр из 4*254-мм орудий и имели скорость 22 узла. Однако не исключено, что в какой то степени эта работа могла быть инспирирована и адмиралом Фишером - известным сторонником высокой скорости.

8 февраля 1902 г. начальник курсов кэптен Мэй доложил Адмиралтейству о результатах работы. Мэй высказал мнение, что скорость, вероятно, не столь важна с точки зрения тактики (и в этом его поддержал Первый морской лорд), а вот стратегически могла иметь крайне важное значение. Следует заметить, что основанием для такого вывода послужи ли два допущения, сделанные в Военном колледже: а) оба противника желают вести бой; б) командующий менее быстроходным флотом всегда выполняет «правильные» эволюции. В этом случае быстроходный флот мог выбирать выгодную дистанцию и дольше удерживать противника на нужном для себя курсо вом угле при ведении стрельбы (главным образом - средним калибром).

Несколько позже Первый морской лорд потребовал, чтобы младшие Морские лорды (в их числе и Контролер, кстати, тоже носивший фамилию Мэй), а также флагманы основных соединений выска зали свои мнения в отношении получен ных результатов.

Командующий Флотом Канала вице адмирал Уилсон, говоря о вышеназван ных допущениях, указал на то, что при этом «нельзя было обеспечить дополнительное преимущество по причине медленного исправления ошибок, которые постоянно совершают обе противоборствующие стороны». Тихоходный флот никогда не сможет принудить к бою флот с большей скоро стью, как не сможет избежать боя, если его захочет навязать ему быстроходный флот.

Второй флагман Флота Канала контр адмирал Керзон-Хоу добавил: «Прежде, чем высказывать свое мнение, надо учесть состояние кораблей и экипажей, которые будут находиться под воздействием огня противника, который диктует дистанцию».

Командующий Средиземноморским флотом вице-адмирал Домвилл заявил, что недавние маневры показали, что быстроходные линкоры в состоя нии связать боем противника и задер жать его до подхода своих главных сил,

с которыми затем осуществить его разгром. Он считал, что часть флота должна быть однородной и быстроходной, тогда как остальная могла иметь меньшую скорость, но более мощное вооружение.

Второй флагман Средиземноморского флота контр-адмирал Уотсон полагал базовые допущения, что оба противника хотят боя «именно там-то и именно тогда-то», сделанные военноморским колледжем, нереальными. По его мнению, исторический опыт доказывал, что принудить к бою слабого противника весьма проблематично. Тем не менее, он был солидарен с Уилсоном в том, что быстроходные линейные корабли могли бы принудить такого про тивника принять бой и связать его боем, а подоспевшие менее быстроходные, но имеющие более мощное вооруже ние линкоры смогли бы его уничтожить. Во время этой фазы быстроходные корабли могли бы при необходимости занимать место с любой стороны линии баталии, чтобы воспрепятствовать попыткам противника атаковать хвост своей колонны.

Командующий эскадрой крейсеров Средиземноморского флота контр адмирал Б. Уэйк-Уокер сообщил, что последние маневры подтвердили боль шое стратегическое значение скорости. По его словам, «пока еще нет достаточно ясного понимания того, что как на море, так и на суше обладание преимуществом в скорости стратегически удваивает ее значение». Обладание преимуществом в скорости подобно обладанию барометром во времена парусного флота. Флот, располагавший подобным прибором, мог и принудить противника принять бой, и не допустить его бегства. И лишь только когда оба флота, находясь в контакте, стремились к сражению, важность скорости несколь ко уменьшалась. «Но что же тогда является целью идеального флота, если он не питает никакой надежды обогнать противника для того, чтобы, загнав его в угол, тем самым принудить последнего принять бой в невыгодном положении?» Уэйк-Уокер предлагал строить специальный класс кораблей, предназначенных для того, чтобы «сидеть на хвосте неприятельского флота». Три подобных корабля под командой рассудительных и благоразумных командиров могли соответствовать трем линкорам. Их атаки могли бы отвлечь на себя достаточно кораблей противника и замедлить ход его флота. Назвать их предлагалось либо линкорами 2-го класса, либо эскадренными броненосными крейсерами.

К слову сказать, во время проведе ния маневров с участием линкоров типа «Дункан», последние привлекались для поддержки крейсеров. И именно на их скорость ориентировался Ф. Уоттс на начальном этапе работ по проекту линкора программы 1903-04 гг.

Как можно видеть, скорости в обсуждениях было уделено достаточно серьезное внимание. Более того - флагманы представили свое видение корабельно го состава флота в связи с рассматрива емой проблемой.

И все же, по результатам исследований, предпринятых кэптеном Мэем, было признано преимущество корабля типа «А» (линкора) с более мощным вооружением и бронированием, но меньшей скоростью, над своим более быстроходным «противником». Правда, при этом делалось допущение, что оба корабля имеют намерение вести решительный бой начиная с дистанции 30 кбт., которая затем могла сократиться до 20 или 15 кабельтовых. Тем не менее, и здесь высказывалось мнение, что три корабля типа «В» могли бы выдержать бой с двумя кора блями типа «А» на больших дистанциях, при этом их более скорострельные орудия среднего калибра могли оказать влияние на противника. Однако подобное могло иметь место лишь в случае, если кораблю типа «А» по какой-то причине захотелось бы выйти из боя.

Весьма здраво в пользу линко ра с более мощным вооружением высказался начальник отдела воен но морской разведки кэптен Кастанс. По его мнению, высказанному в июле 1902 г, морское могущество Британии не оспаривалось при наличии превос ходства на море, а оно завоевывалось в решительных сражениях, когда пола гаться надо было на огневую мощь, а не на скорость.

В итоге, пришли к следующим основ ным заключениям:

Главная артиллерия. 12-дюймовые орудия считаются более полезными, чем скорострельные, как на больших, так и на малых дистанциях. Признавая за ними приоритет, с точки зрения так тики нужно иметь их как можно больше наведенных на противника. С этой точки зрения, идеальным боевым построением считается кильватерная колонна, имеющая противника у себя на тра верзе.

Скорострельная артиллерия. Имеет большую ценность на средних дистанциях, поскольку обеспечивает проби тие бронирования средней артиллерии. Однако, поскольку 152-мм или даже 190-мм орудия не могут пробить 7-8-дюймовую крупповскую броню, то рекомендовать для этих целей 234 мм орудие.

Тактика. Идеальным тактическим маневром следует считать постановку «горизонтальной черты над буквой Т». Однако этого будет трудно добиться для более быстроходного флота, поскольку противник будет вся кий раз отворачивать внутрь окружно сти, описываемой первым.

В итоговых заключениях о рекоменда циях по увеличению скорости будущих линкоров напрямую уже не упомина лось. Видимо, в этом вопросе реши ли руководствоваться образным выра жением одного из деятелей британского флота того времени, которое гласило, что «скорость на линкорах следует повышать, если это не будет стоить слишком дорого».

Действующий Контролер флота контр адмирал Уильям Мэй, со своей стороны, провел всеохватывающую работу по сравнению эффективности воору жения и защиты линейных кораблей Британии и других стран. В сотрудни честве с Уоттсом, на основе подготов ленных последним эскизов линкоров с различными характеристиками, им были составлены графики и диаграм мы. Из них ясно следовало, что степень повреждений и быстрота, с какой они наносились 152-мм орудиями на дистанции 30 кбт., были гораздо меньше, чем при стрельбе на принятых тогда 7,5 кбт. Более того, на 30 кабельто вых 305 мм снаряды имели гораз до более мощный разрушительный эффект и могли просто смести бата рею 152 мм орудий среднего калибра еще до того, как корабли смогли бы сблизиться на дистанцию эффективного огня последних. Имелась надежда, что новая 305-мм башенная установка B.VIII позволит обеспечить «непрерывное

наведение» на цель в той же мере, как это обеспечивали установки меньшего калибра. Из всего этого были сделаны вполне определенные выводы о бесполезности 152-мм орудий в составе вооружения линейных кораблей.

Забегая вперед, можно сказать о том, что эти выводы имели прак тическое подтверждение. В сентябре 1903 г. были созданы два комитета по выявлению проблем, связанных со стрельбой на дальние расстояния. Один работал на линкоре «Вендженс» Средиземноморского флота, второй -на «Викториесе» из состава Флота Канала.

Проведенные ими стрельбы не только подтвердили вышеозначенные выводы, но и показали, что многочисленные всплески от 152-мм орудий на дистанции 30 кбт. просто заслоняли всплески от 305-мм орудий. Более того, выяснилось, что на этой дистанции эффективная скорость стрельбы 152-мм орудий была гораздо ниже,

чем 305-мм. Основной причиной этого был период времени, проходивший от наблюдения всплеска до следующего залпа, который затрачивался на внесение корректур. При этом число попаданий 305 мм орудий в заданный промежуток времени превысило таковое для 152 мм. Кроме того, разрушительный эффект от 305 мм снарядов был гораздо сильнее. При стрельбе же на большие дистанции, например на 40 кбт., 152-мм орудия уже просто не могли считаться эффективным оружием.

Казалось, имеется простое и логич ное решение этой проблемы - переход на единый главный калибр из 305-мм орудий. Однако установка дополнительных 305-мм башен требовала значительного увеличения размеров кораблей, а сле довательно, их стоимости. Пойти на это в то время Адмиралтейство не решилось.

Более того, в 1902 году выяснилось, что при расстреле макетов казематов

с броней из крупповской цементированной стали по типу установленных на броненосных крейсерах типа «Дрейк» 152-мм снаряды пробить броню не смогли уже на дистанции 11,5 кбт., зато 234-мм снаряды пробивали ее с расстояния 29 кбт. Чтобы повысить эффективность средней артиллерии, в качестве первоначального решения было предложено увеличить калибр орудий средней артиллерии до 234 мм и их число. Это сочли более выгодным, поскольку круп-повская броня обеспечивала лучшую защиту средней артиллерии на кораблях вероятного противника, а именно для действия против нее предназначались в то время британские орудия средне го калибра. В этом пункте результаты работы контр-адмирала Мэя совпадали с рекомендациями кэптена Мэя. Правда, считать 234-мм орудия средним калибром у некоторых не поворачивал ся язык, и иногда на линкорах типа «Лорд Нельсон» их именовали либо промежуточным, либо вторым главным. Разумеется, различия в терминах никоим образом не меняли назначения этих орудий.

Правда, оказалось, что на практи ке трудно различать всплески падения 234-мм и 305-мм снарядов при одновременном ведении ими огня, хотя их раздельная стрельба по наблюдению знаков падений считалась вполне воз можной.

Результаты всех этих исследова ний можно, в итоге, свести к следующим основным пунктам:

1. Разрушительный эффект орудий среднего калибра (особенно 152-мм) гораздо слабее в сравнении с более крупными орудиями (включая 305 мм).

2. Разрушения, наносимые снаряда ми крупных калибров, более обширны, и орудия среднего калибра, стоявшие в казематах или в батареях с легким бронированием, всегда получали бы серьезные повреждения или полностью выводились из строя еще до сближения на эффективную для них дальность стрельбы.

3. Более толстой броней требуется прикрывать значительно большую пло щадь, чем было принято считать ранее.

На основе вышеупомянутых заключе ний были разработаны многочисленные эскизные проекты линкоров для про граммы 1903-04 гг Однако, для того, чтобы определить, какой из вариан тов считать наилучшим в сравнении со «стандартными линкорами», чья конструкция отрабатывалась на протя жении последних десяти лет, лордам Адмиралтейства потребовалось достаточно долгое время - более двух лет. К слову сказать, первые из этих проектов еще имели в составе вооружения 152-мм орудия!

Разработка проекта

1902 год

Первые сведения, касающиеся проработки технических данных по линкорам программы 1903-04 гг., по которой первоначально планировалось заложить три корабля по новому проекту, относятся к самому началу 1902 года. Уже в феврале Уоттс приступил к предварительной работе над проектом лин кора, следующего за кораблями типа «Кинг Эдуард VII».

Он начал с того, что сделал попытку ограничиться водоизмещением 14 000 т, как у «Дунканов», постройки 1898-1899 гг. - вместо 16 350 т у «Кинг Эдуарда VII». При полной мощ ности механизмов Уоттс планировал достичь скорости 19 узлов. При этом в Управлении военного кораблестрое ния поначалу надеялись, что на новом корабле удастся либо разместить вооружение, не уступающее воору жению «Кинг Эдуарда VII», либо уси лить бронирование, либо сделать и то, и другое одновременно. В результате появился вариант корабля водоизме щением 14 000 т с одинаковым с «Кинг Эдуард VII» вооружением и бронирова нием.

В апреле поступило указа ние разместить дополнительно еще четыре 234-мм орудия (что доводило их число до восьми). Это подразумевало увеличение размеров корабля.

В мае того же года появился еще один вариант, предложенный самим Уоттсом и не имевший никакого наименования. Его можно рассматривать в качестве своеобразного предтечи японских линкоров «Аки» и «Сацума». При водоизмещении 19 000 т он имел скорость 18,5 уз, 4х305-мм, 12х234-мм и 12х152-мм орудий. Стоимость достигала 1,7 млн. ф. ст. Но подобный корабль был для Совета Адмиралтейства слиш ком крупным, и его вполне резонно отклонили.

Альтернативой могла стать проработ ка еще одного варианта, но не на осно ве вооружения и бронирования «Кинг Эдуарда VII», а на основе «увеличенного «Дункана». В соответствие с доку ментом, датированным 5 июля 1902 г., подобный линкор должен был иметь 4х305-мм, 8х234-мм и 10х152-мм орудий, скорость 19 узлов, менее мощ ное, чем у «эдуардов», бронирование и уменьшенные запасы при водоизме щении 15 525 т (18 800 т в полном грузу).

Хотя Контролер был доволен эскизами, полученными из Управления военного кораблестроения, он попросил предоставить дополнительные соображения по возможному составу и раз мещению вооружения и бронирования. К 8 июля Уоттс был готов представить на рассмотрение четыре варианта эскизных проектов - от «А» до «D». Все

Технические данные вариантов эскизных проектов, представленных 22 июля 1902 г.

________________________А_____________В____________С___________D

Водоизмещение,? 14000 14000 14000 14000

Длина (пп), м 123,4 125,0 125,0 125,0

Ширина, м 24,1 с.т.* с.т.* 24,4

Осадка, м 8,1

Мощность, и.л.с. 15 000 15 000 13 500 13 500

Скорость, уз 19 19 18 18

Вооружение 4*305-мм 4*305-мм 4*305-мм 4*305-мм

4х234-мм 8*234-мм 8^234-мм 12*234-мм

10х152-мм 12х152-мм

Главный пояс, мм 229-102 229-102 229-102 178-102

- с.т.= соответственно требованиям

они представляли корабли водоизмеще нием 14 000 т с «особым размещением бронирования». Скорость и размещение вооружения разнились от проекта к проекту. В этих проектах глава Управления обозначил новый подход к проектированию, позволявший строить корабли с гораздо более сильным вооружением в пределах тех ограничений, которые Королевский флот был вынужден придерживаться. В последовавшем после их рассмотрения отчете контр адмирал Мэй, по сути, показал, что буду -щие линкоры, которыми в итоге стали корабли типа «Лорд Нельсон», и которые проложили путь к проекту «Дредноута», невозможно было построить используя подходы, применявшиеся Уайтом. Представленные Уоттсом пояснительные записки дают некоторое представление о том, как он собирался снизить вес. Так, например, в варианте «А» сохранялось вооружение «Кинг Эдуарда VII», но скорость равнялась 19 узлам (у «Дунканов» она реально составляла 18,5-19,5 уз). По сравнению с «Эдуардом», вес по статье «Общее снаряжение» в варианте «А» был уменьшен на 190 т Наибольший процент снижения веса при этом был достигнут за счет якорей и якорных цепей. Вес вооружения составлял 2200 т против 2575 т -здесь снижения удалось достичь, глав ным образом, за счет изменения состава и размещения артиллерии. Вес силовой установки был снижен с 1800 т до 1430 т -в основном, за счет применения более легких котлов. Количество угля также сократили с 950 т до 880 т. Вес брони с подкладкой составил 3780 т против 4175 т; вес корпуса достигал 5170 т против 5900 т - этого удалось достичь частично из за того, что длина между перпендику лярами у нового корабля определялась в 125 м, а у предшественника она достигала 129,5 м. Ширина у обоих кораблей практически не различалась, а осадка у варианта «А» была несколько меньше. Как следствие, последнему для разви тия скорости в 19 узлов потребовалась силовая установка меньшей мощности: 15 000 л.с. при естественной тяге вместо 18 000 л.с. Правда, водоизмещение 14 000 т не включало адмиралтейский запас, в то время как у «Кинг Эдуард VII» он составлял 200 т. Под литерой «В» шел вари ант, имевший 4х305-мм, 8х234-мм и 12х152-мм орудий. Подобный состав вооружения, как пояснил сам Уоттс, был выбран, исходя из информации, по которой такое же вооружение долж ны были иметь американские броненос цы типа «Вирджиния». Чтобы не выйти за пределы заданного водоизмещения, пришлось сильно сократить боезапас. Так, вместо принятых 80 выстрелов Технические данные вариантов эскизного проекта «А», представленных до конца 1902 г. _______________________Д1______________А2 А3______________А4_____________А5 А6 Водоизмещение, т 14 000 14 000_14 000 16 000 15 800 15 000 Длина (пп), м 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 Ширина, м 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 Осадка, м 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Мощность, и.л.с. 15 000 15 000 15 000 менее 15 000 Скорость, уз 19 19 19 18,5 Вооружение 4х305-мм 4х305-мм 4х305-мм 4х305-мм 4х305-мм 4х305-мм ?х234-мм ?х234-мм ?х234-мм ?х234-мм ?х234-мм ?х234-мм Главный пояс, мм 229-102 229-102 229-102 229-102 229-102 229-102 на каждое 305-мм орудие, предусматривалось только 54; для 234-мм орудий полагалось по 100 выстрелов вместо 150, для 152-мм - по 166 выстрелов вместо 200; на каждую 12- фнт пушку приходилось по 200 выстрелов вместо 300, а для 3- фнт пушек запас составлял по 333 выстрела вместо 500. Вариант «В» имел 229-мм пояс по ватерлинии и более толстую главную бронированную палубу (37 мм в горизонтальной части и 63 мм на скосах), однако верхняя бронепалуба, принятая на прежнем корабле, отсутствовала. Верхний пояс простирался ниже главной палубы и имел толщину 102 мм, хотя часть его, защищавшая батарею, имела толщину 178 мм. Толщина брони барбетов 305-мм установок 254 мм. В целом защита была ослаблена. Скорость при этом должна была соответствовать скорости «кинг Эдуардов». По оценкам Уоттса, подобный корабль мог стоить 1,15 млн. ф.ст., в то время как «Кинг Эдуард VII» стоил 1,3 млн. Однако, из-за более мощного вооружения, корабль оказывался гораз до дороже «Дункана», чья цена составляла 980 тыс. ф.ст. Уайт часто заявлял, что Уоттс про ектировал корабли для Королевского фл ота так же, как частные фирмы строили их для иностранных заказ чиков: больше пушек, меньше боезапас и меньше топлива, чтобы «далеко не бегали». Уоттс же указывал, что урезания, на которые он пошел, чтобы достичь расчетной скорости при задан ном грузовом водоизмещении, состояли в следующем: - численность экипажа в 750 человек; запас воды уменьшен вполовину; - запас угля уменьшен с 900 т до 800; - снаряжение и боезапас уменьшены на треть. Однако перекрестной критике под верглись иные, «замаскированные», мероприятия по снижению веса. Так, орудия главного калибра в проекте Уоттса могли стрелять «внутрь» от тра верза лишь на 30°, в то время как у «Кинг Эдуард VII» эти углы составляли 45°. Правда, благодаря этому решению Уоттсу удалось сблизить обе башни и, тем самым, уменьшить длину корабля, а следовательно, и вес бронирования цитадели. Вес 305 мм и 234 мм орудий был взят из договора на строитель ство «Кинг Эдуарда VII», а не исходя из весов, принятых в его проекте. На всем этом удалось сэкономить 200 т Применив в своем проекте 40 футо вые паровые катера вместо 56 футо вых, Уоттс и здесь добился некоторой экономии. Он отмечал, что сэконом ленный вес можно было использовать для улучшения различных элементов. К примеру, вместо четырех 234 мм ору дий можно было усилить бронирование борта до 254 мм или увеличить мощ ность силовой установки до 19 000 л.с., чтобы получить скорость в 19 узлов. Вариант «С» был еще более ради кальными. От 152 мм орудий на нем отказались, а крупнокалиберные уста новки устанавливались в оконечностях корабля в треугольных редутах, чтобы обеспечить сильный носовой и кор мовой огонь. В каждом устанавлива лись одна двухорудийная 305 мм, одна двухорудийная и две одноорудийных 234-мм башни. Подобное размещение позволило защитить основания башен каждой группы одним редутом, что уменьшило вес бронирования в целом. Стоимость корабля, по мнению Уоттса, могла составить 1,19 млн. ф. ст. Вариант «D» представлял собой вариант «С» с двумя дополнительными двухорудийными 234-мм башнями, установленными побортно. Общее число 234 мм орудий, таким образом, составля ло двенадцать в одно- и двухорудийных башнях, из которых в нос и в корму могли стрелять шесть. Как и на варианте «С», установки были сконцентрированы в носовом и кормовом редутах. Толщина бронирования цитадели также состав ляла 178 мм. Стенки редутов и их лобо вые части от уровня главной палубы и выше имели толщину 203 мм, тыльные части - 178 мм. Сверху редуты защищала 51-мм палуба. Возвышавшиеся над верхней кромкой редута часть бар бетов 305 мм башен защищали броне кольца толщиной 203 мм. Бронирование башен было таким же, как на вариан те «А». Общей для двух последних вариан тов была возможность ведения огня 305 мм орудий поверх 234 мм башен. Все корабли имели одинаковую с «Кинг Эдуардом VII» противоминную батарею, состоявшую из 14х76-мм и 10х47-мм скорострельных пушек. По результатам обсуждения, летом того же 1902 года Совет Адмиралтейства одобрил вариант «А» в качестве основы для проекта линкора программы 1903 04 гг. Но, вместе с тем, Уоттсу вновь было предложено предста вить несколько дополнительных альтер нативных вариантов. Продолжая рабо тать, в октябре и ноябре Управление военного кораблестроения предложи ло несколько новых разновидностей на основе вариантов «А» и «В». На основе варианта «А» было разработано шесть таких разновидностей. В варианте «А1» отказались от 152-мм орудий, что позволило освободившиеся при этом 290 т направить на увеличение толщины бронирования цитадели со 102 до 178 мм. Вариант «А2» отличался от первого тем, что часть освободившегося веса пошла на усиление бронирования носовой оконечности. В варианте «А3» 150 т пошло на увеличение толщины Технические данные вариантов эскизного проекта ____________________________________В1__________________В2___________________В3___________________В3а________ Водоизмещение,? 14000 14000 14000 15400 Длина (пп), м 123,4 125,0 125,0 121,9 Ширина, м 24,1 с.т.* с.т.* 24,4 Осадка, м 8,1 8,23 Мощность, и.л.с. 15 000 15 000 15 000 15 500 Скорость, уз 18 19 19 18 Вооружение 4*305-мм 4*305-мм 4*305-мм 4*305-мм 4х234-мм 8х234-мм 10х234-мм 8х234-мм ? 4х190-мм Главный пояс, мм 229-102 229-102 229-102 305-102

- с.т. - соответственно требованиям.

- По другим данным, 8х234-мм орудий.

бронирования главной палубы над машинными отделениями с 37 мм на горизонтальной части и 63 мм на скосах до 51 и 76 мм соответственно. В варианте «А4» за счет уменьшения скорости на пол узла снизили мощность силовой установки, что дало экономию 140 т, благодаря чему толщину бронирования цитадели довели до 140 мм. В варианте «А5» часть этого веса была употреблена на усиле ние бронирования носовой оконечности, а в варианте «А6» - палубы в средней части корабля. На основе варианта «В» также были разработаны и представлены на рассмотрение несколько дополнительных вариантов. Все они были несколько крупнее базового проекта с увеличенной толщиной брони и орудийных щитов. Вариант «В1» явился значительным шагом в направлении корабля концепции «all-big-gun», так как на нем отсутствовали 152-мм орудия. При этом скорость была уменьшена до 18 узлов, толщина барбетов вновь увеличена, бронирование тыльных частей башен уменьшено в пользу увеличения толщи ны скосов бронепалубы. Вариант «В2» имел еще более толстую броню барбетов и, в дополнение к 234-мм орудиям, нес четыре 4-190-мм орудия. В пояснительной записке, датированной октябрем 1902 г., также указаны варианты «В3» и «В4» с десятью и восе мью 234 мм орудиями соответственно. Правда, как располагались их орудийные установки - неясно. Весьма вероятно, что от 6-дюймовых орудий отказались с целью уменьшения размеров корабля до приемлемых значений. Скорость на испытаниях должна была соста вить 18 уз; водоизмещение - в пределах 16 000 - 16 100 т Максимальная толщина брони главного пояса 305 мм, толщина вертикального бронирования в пределах цитадели была уменьшена до 178 мм, а рядом с редутами составляла 203 мм. Большое количество предложенных вариантов проектов привело к серьезно му расхождению во мнениях относительно выбора лучшего из них. Разногласия были столь очевидными, что 2 ноября Контролеру пришлось созвать совещание. На нем было принято согласованное решение увеличить толщину главного пояса в районе машинных отделений с 229 до 305 мм. Это стало очень серьезным изменением, поскольку все пре дыдущие британские линкоры, начиная с типа «Маджестик» (1892 г.), имели пояс из гарвеевской стали максимальной толщиной в 229 мм. В носу толщина пояса нового линкора уменьшалась до 152 мм, а выше него борт бронировался 102 мм плитами. Башни и погреба также имели более толстую броню. Лучше был защищен и рулевой привод. В итоге, вес бронирования вырос на 600 т Четыре 190 мм орудия на главной палубе были заменены на два 234 мм, установленных на верхней. Эта замена увеличивала вес на 100 т и стоимость на 10 000 ф. ст. Снарядные и зарядные погреба при шлось размещать рядом с машинными отделениями. Данные решения вели к необходимости увеличения водоизмещения (примерно до 16 000 т) и, как следствие, мощности механизмов (примерно до 16 000 л.с.) для сохранения 18-узловой скорости. В результате вес увеличился еще на 300 т, а стоимость на 30 000 ф ст. Это были немалые деньги, но другого выхода проектанты не видели. Вместе с тем, Совет Адмиралтейства стремился сдерживать увеличение размеров кораблей. Это отразилось на проекте линкора, верхняя палуба которого из за большого числа башен оказалась сильно загро можденной. В декабре 1902 года Уоттс представил на рассмотрение очередные модификации варианта «В». Вариант «В5» при водоизмещении 15 800 т и скорости 18 уз имел вооружение из 4*305-мм, 8*234-мм и 12*152-мм орудий; вариант «В7» - 16 350 т при 4х305-мм и 12*234-мм орудиях. На большинстве предлагавшихся вариантов артиллерия состояла из 305-мм/40 орудий Mk.IX - как на броненосцах типов «Формидебл» и «Дункан». Также был подготовлен вариант с десятью или двенадцатью 254-мм орудиями в качестве единого калибра (вариант «В6»). Идея такого корабля «вооруженного только средними орудиями» («all-medium-gun») в то время широко обсуждалась, а бразильцы даже планировали зака зать нечто подобное фирме «Эльсвик». Однако, по результатам изысканий, инициированных Мэем, выяснилось, что для корабля водоизмещением 15 000 т лучше подходили 234 мм орудия, стрелявшие снарядом весом 172 кг, в комбинации с 305 мм, чем только 254 мм, стрелявшие снарядом в 227 кг Поэтому этот вариант был отвергнут. Его автор, Джон Нарбетт (заместитель Уоттса), позднее представил Королевскому институту корабельных инженеров обзор связанных с этим про блем. 31 декабря 1902 г у Контролера состоялось еще одно заседание, на котором были рассмотрены очередные варианты и их модификации. Приведем ряд выдержек из стенограммы этого заседания: «Модификации варианта «В3». «В3а» - это тот же «В3», за исключением отсутствия двух 9,2-дюймовых одноорудийных башен в средней части корабля. «В3а» имел восемь 9,2-дюймовых орудий в двухорудийных башнях. Надводный борт в носовой части увеличен до [7,3 м]. Высота осей носовых 12-дюймовых орудий над ватерлинией увеличена до [8,2 м]. Углы горизонтального наведения 12-дюймовых башен можно увеличить до 50° в корму и в нос от траверза, что в сумме даст 280°. Допускается, что вес бронирования может быть уменьшен на 150 т за счет внесения изменений в бронирование 12- и 9,2-дюймовых барбетов. Стоимость может составить 1240 000 ф. ст. при водоизмещении 15 400 т, что примерно соответствует водоизмещению линкоров типа «Формидебл». «B3b» с тем же вооружением, как на «В3», и при всех улучшениях «В3а», но с изменениями по высоте надводного борта и высоте осей носовых 12-дюймовых орудий, мог иметь водоизмещение 15 950 т при стоимости 1300 000 ф. ст. «В3с» - тот же «B3b», но одноорудийные 9,2-дюймовые башни заменены на двухорудийные. Состав артиллерии: четыре 12-дюймовых и двенадцать 9,2-дюймовых орудий. «В3с» может иметь водоизмещение 16 350 т (такое же, как «Кинг Эдуард VII») и стоимость 1370000 ф. ст.» По составу вооружения в то время лидировали проекты «В3», «В4» и «В5», имевшие вооружение из четырех 12-дюй- «В», представленных до конца 1902 г. ________B3b________________B3c_________________B4__________________B5_________________В6__________________В7__________ 15 950 16 350 16 000 15 800 15 000 16 350 121,9 121,9 125,0 24,4 24,4 с.т.* 8,23 15 500 15 500 15 000 18 18 19 4х305-мм 4х305-мм 4х305-мм 4х305-мм 10х305-мм 4х305-мм 10х234-мм 12х234-мм 10х234-мм** 8х234-мм или 12х234-мм 12х234-мм 12х152-мм 12х152-мм 305-102 305-102 229-178 мовых и десяти 9,2-дюймовых орудий. Но их скорость составляла всего 18 узлов - то есть, была ниже заявленной у большинства новых зарубежных линкоров. Среднюю артиллерию на «В3» и «В4» было возможно разместить либо в защищенной 203-мм броней батарее, либо в имевших такой же вес отдельных редутах. После рассмотрения представленных вариантов большинство членов Совета высказались в пользу доработки вари антов на основе варианта «В3». 1903 год Последовали очередные коррек тировки, и 11 февраля Уоттс подал на рассмотрение пояснительную запи ску к «Новому проекту». В ней был представлен корабль водоизмещением 16 000 т, со скоростью 18 уз, с 4х305-мм и 10х234-мм орудиями. Последние должны были устанавливаться в четы рех двухорудийных и двух одноорудий ных башнях, которые следовало изгото вить фирмам «Виккерс» и «Армстронг». В сведениях о корабле имеется пометка, сделанная Нарбеттом 24 февраля 1903 г., из которой следовало, что вариант «B3d» водоизмещением 16 000 т и с десятью 234 мм орудиями был одо брен со следующими изменениями: 1) предусмотреть цитадель толщиной 203 мм с 51 мм противоосколочной защитой, как на главной палубе; 2) увеличить до двенадцати число 234 мм орудий с сохранением общего запаса выстрелов к ним, чтобы не пре высить запас водоизмещения; 3) сохран ить неизменной шпацию под машинным отделением; 4) 234 мм орудия следовало разме стить таким образом, чтобы обеспечить им стрельбу на другой борт за диаме тральную плоскость, для чего устано вить их как можно выше 5) корабль допускалось удлинить, чтобы компенсировать более высо кое расположение носовых 234 мм ору дий за счет увеличения плавучести и сохранить скорость без увеличения мощности машин. В апреле 1903 г. Нарбетт доложил, что разработку детального проекта нового корабля возможно завершить в течение трех месяцев и просил освободить его от иной работы, чтобы сосредоточиться на этой. Прогоны моделей в опытовом бассейне, как всегда, запоздали и начались только на данной стадии. Но в Управлении военного кораблестроения в наличии имелись данные по моде лям предшествовавших кораблей, и его специалисты, имея 15 лет опыта работы в этой области, могли достаточно хорошо справиться с проектированием. Поэтому тендеры на заказы было реше но разослать кораблестроительным фирмам в июле, а контракты планировалось заключить в октябре того же года. 17 апреля поступили данные по испытаниям в бассейне модели с индексом «ОТ», которая имела кормовую часть как на линкорах типа «Формидебл». Они, как и ожидалось, оказались удов летворительными. При составлении проекта контракта на новые линкоры следовало оговаривать, что они должны иметь водоизмещение 16 350 т и мощность 16 150 л.с. В мае Контролер, наконец, приказал закончить работы по вариантам проекта нового линкора с таким расчетом, чтобы успеть заклю чить контракты на строительство по про грамме 1903 04 гг. в октябре 1903 г. В июне шла подготовка детальных вариантов проекта. В этот период, в соответствии с предварительным отчетом Комитета по котлам от 19 февраля 1901 г., было принято решение установить на корабль два типа котлов: цилиндрические и водотрубные с малым диа метром трубок - в пропорции 1:5 относительно их мощности. В качестве послед -них предусматривались котлы Бабкок-Уилкокса. Положительно решился вопрос об установке на корабль в качестве глав ного калибра, вместо прежней модели в 40 клб., новых более мощных 305-мм/45 орудий, как то сделали американ цы в 1902 г. Установка четырех таких пушек могла, по замечанию Нарбетта, привести к увеличению веса на 95 100 т, а учитывая необходимость соответствую щего усиления подкреплений - к увеличе нию размеров корабля.* На этом же заседании было принято решение установить и новые 234-мм/50 орудия, которые также имели больший вес по сравнению с преж ней моделью. В обсуждениях высказы валось мнение в пользу обеспечения их полным боезапасом - по 100 выстрелов на орудие. Уоттс предлагал в целях уменьшения веса снабдить корабль «быстроходными» главными механизмами, но это его предложение было отвергнуто. В итоге, было принято решение сосредоточиться на варианте «G», как стал именоваться прежний вариант «В3с» с четырьмя 305 мм и двенадцатью 234 мм орудиями. В окончательный вариант сборника сведений по новому кораблю включили одобренную поясни тельную записку, датированную 4 авгу ста 1903 г. Водоизмещение варианта «G» должно было составлять 16 350 т без адмиралтейского запаса в 200 т. Вариант «G» был официально одобрен Советом Адмиралтейства

- Опасения не оправдались, более того, диаметр нижней части башни с опорными катками удалось

сделать даже меньше, чем на прежних конструкциях. Технические данные вариантов эскизного проекта «G», представленных 13 ноября 1903 г. _________________________G______________G1_____________G2______________G3_____________G4 G5 Водоизмещение, т 16350 16500 16900 16550 16500 16 500 Длина (пп), м 123,4 123,4 126,5 123,4 123,4 123,4 Ширина, м 24,2 24,4 24,4 24,4 24,4 24,2 Осадка, м 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 Мощность, и.л.с. 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 Скорость, уз 18 18 18 18 18 Вооружение 4*305-мм 4*305-мм 4*305-мм 4*305-мм 4*305-мм 4*305-мм 12х234-мм 12х234-мм 12х234-мм 12х234-мм 10х234-мм 10х234-мм Главный пояс, мм 305-102 305-102 305-102 305-102 305-102 на заседании 6 августа, и путь к его практической реализации, казалось, был открыт, но на самом деле, по образному выражению, «полетели пух и перья». Дело в том, что спустя непродолжительное время Совет внезапно дезавуировал утвержденный проект. Вместо этого в программу 1903-04 г. без получения официального одобрения были включены три корабля типа «Кинг Эдуард VII». В качестве объяснений подобного решения Контролер привел несколько причин - в частности, заявил, что отвергнутый проект оказался слишком крупным (его водоизмещение на 150 т превышало водоизмещение «Кинг Эдуард VII»). Главный конструктор в ответ указывал, что во всех случаях целью являлось размещение на корабле пример но равных размеров наиболее мощного вооружения с соответствующими брони рованием и мощностью силовой уста новки. По его словам, без вооружения новый линкор имел вес 13 135 т, а «Кинг Эдуард VII» - 13 775 т, при этом первый нес более мощное вооружение, вес которого был на 790 т больше, и обла дал гораздо лучшей защитой. Уоттс доказывал, что его проект был, по мень шей мере, на 50% дешевле в отношении вооружения и брони, поскольку последнюю можно было бы «обменять» на более мощное вооружение. В свою очередь, Первый морской лорд заявил заместителю главного кон структора Дэдмену, что отказ от проекта нового линкора в 1903 году был связан с ограниченным числом доков, в кото рые этот линкор мог входить. Правда, позднее от этого аргумента отказались. Уоттсу же вновь пришлось доказывать, что при входе в доки клиренс и зазоры по бортам у нового проекта были таки ми же, каковыми они были приняты для линкоров типа «Кинг Эдуард VII». Сам Уоттс в качестве причины отказа от проекта упомянул слухи, ходившие в стенах Адмиралтейства, из которых следовало, что причиной стало нео бычайно мощное вооружение, которое слишком уж превосходило вооружение зарубежных аналогов. Однако сам же заявил, что не верит им. Позднее Контролер упоминал о неких рассуждениях, которые имели место и которые он, не имея на то разрешения Совета, не мог озву чить. Что точно привело к фиаско заказа линкоров по новому проекту - невозможность непременно обеспечить им возможность входа в док №9 в Чатэме и док №5 в Девонпорте или что-то другое - до конца не ясно. Вероятнее всего, Уоттс, которого характеризовали как незаурядного, но ленивого человека, не вдававшегося в детали, хоть и пытался переубедить Адмиралтейство в пользу более крупных кораблей, но либо не смог преуспеть в этом, либо не сумел заставить подчиненное ему Управление военного кораблестроения сделать то, что желал Совет. Так, 5 сентября Уоттс написал: «Я лично подписываюсь под правильностью полученных результатов» - это означало, в частности, что новые корабли могли проходить докование в трех базах метрополии: Портсмуте, Плимуте и Чатэме,* - но 17 сентября вдруг обратился к Контролеру с просьбой увеличить ширину новых кораблей, чтобы повысить остойчивость. Более того, после неоднократных понуканий Управления военного кораблестроения со стороны Контролера выяснилось, что корабли все же не смогут проходить докование в Чатэме, и им будут доступны лишь доки Портсмута, причем добираться до них им пришлось бы только через вход, именуемый «Фонтанное озеро», и то лишь при условии проведения дно углубительных работ. К этому време ни водоизмещение кораблей выросло до 16 500 т без учета 200-тонного запаса, что отнюдь не придавало Совету уверенности в том, что оно еще больше не вырастет. К тому же, на внесение очередных изменений могло понадобиться дополнительное время, а его и так уже было затрачено много. Подводя итог, в напечатанном в октябре 1903 г. длинном отчете говорилось о намерении Адмиралтейства постро ить по программе 1903-04 гг. «три новых линкора», как и было заявлено в Парламент в марте 1903 г, однако, поскольку работа над их проектом ведется с июля 1902 г. в обычном (читай: неспешном) режиме, то теперь слишком поздно предоставлять тендер на их

- В двух последних планировалась постройка новых доков. Чатэм не являлся первоклассной базой во времена, когда Франция была главным противником. Но, когда ее место заняла Германия, было решено предоставить ему этот статус.

постройку по этому проекту. Поэтому вместо них заложены три линкора типа «Кинг Эдуард VII»: «Африка» в Чатэме, «Британия» в Портсмуте и «Хайберния» в Девонпорте. Тем самым, по сло вам Адмиралтейства, решалась зада ча равномерной загрузки государствен ных верфей, а число линкоров типа «Кинг Эдуард VII» доводилось до восьми, что позволяло иметь однородную эскадру. Линкоры нового проекта было решено перенести в программу 1904-05 гг Вне всякого сомнения, Мэй и остальные члены Совета имели причины быть недовольными Уоттсом. Казалось, что Уоттс не сможет сохранить за собой пост главы Управления военного кораблестроения и продолжить разработку приемлемых проектов, поскольку скандальная информация просочилась за пределы Адмиралтейства. Однако клубок политических интриг оказал ся гораздо запутанней, чем могло казать ся на первый взгляд. Всего лишь два года назад его предшественника У Уайта поспешно уволили за фиаско с коро левской яхтой «Виктория и Альберт», и отправка в отставку второго главного конструктора в течение двух лет могла выглядеть, говоря словами О. Уайлда, как «невнимательность» в подборе кадров. Королевский флот находил ся в фокусе общественного внимания, и скандал, подобный предыдущему, мог вынудить правительство уйти в отставку. Видимо, имелись и другие скрытые при чины, побудившие Их Лордства оставить Уоттса на своем посту. Несмотря на перенос кораблей в программу следующего года, срок принятия финансового решения по ней неу молимо приближался. Поэтому работы по проекту интенсифицировались. Отныне их было решено вести на осно ве утвержденного ранее варианта «G». 14 октября появился вариант пояс нительной записки, который впервые можно соотнести с будущими лин корами типа «Лорд Нельсон». В ней упоминается корабль водоизмещением 15 600 т, с восемью 234-мм орудиями. Помимо него, в разработке находилось еще несколько вариантов - от «G1» до «G5». В рабочем порядке было приня то решение вернуться к десяти 234 мм орудиям, из которых два были установ лены в одноорудийных башнях, что, видимо, имело отношение к ограничениям по ширине корпуса. Новая пояснительная записка была подготовлена 19 октября. В сведения о корабле включили данные варианта «G5». Спустя два дня Контролер, тем не менее, потребовал предоставить перечень весовых нагрузок и схему для варианта «В3а». Но, обсудив этот проект в общих чертах, старшие Морские лорды сочли вооружение недостаточным, а бронирование оконечностей слишком легким, и 24 октября он был отвергнут. 27 октября Контролер получил от Уоттса заверение, что ширина кораблей, которые должны были стро иться в Барроу, не будет превышать 24,2 м - это ограничение было обусловлено шириной входа в доковый бассейн и доки. Тем не менее, в ноябре-декабре прошли серьезные обсуждения необходимости расширения входов в доки Портсмута и Чатэма. К 13 ноября, во исполнение устных инструкций Контролера, Управление военного кораблестроения представило на рассмотрение все шесть вариантов -от «G1» до «G5», - которые разраба тывались с октября месяца. Вкратце их можно охарактеризовать так: - вариант «G1» представлял модификацию исходного варианта «G» с учетом внесенных поправок. На нем предус матривался дополнительный насосный агрегат для башен, бронированная 76-мм рубка с приборами управления торпедной стрельбой, дополнитель ные шахты для загрузки угля в ямы, более мощный воздушный компрессор для заправки торпед, увеличенная ширина. Все это увеличило водоизме щение до 16 500 т; вариант «G2» представлял собой «G1», удлиненный для того, чтобы обе спечить адмиралтейский запас в 200 т. Водоизмещение составило 16 900 т; вариант «G3» представлял собой вариант «G», увеличенный до 16 550 т, со шлюпками, размещенными на уровне навесной палубы. При этом не исклю чено, что вместо 56 футового катера пришлось бы установить 45 футовый. Бронирование стенок 234-мм башен было уменьшено с 203 до 178 мм. Если же толщина бронирования и состав корабельных плавсредств сохранялись, как в варианте «G», водоизмещение «G3» возрастало до 16 600 т; вариант «G4» являлся модификаци ей «G1», но с десятью 234 мм орудиями (4^2 и 2^1). Это позволило бы иметь 200 т запаса водоизмещения; - вариант «G5» повторял «G4» с уменьшенной (лишь для того, чтобы входить в доки в Чатэме) шириной. Ранее не исключалось, что скорость может быть меньше, но на заседании 13 ноября Уоттс уверил, что она составит 18 уз. Все представленные на рассмотрение варианты, за исключением «G» и «G1», разрабатывались с учетом запаса водо измещения в 200 т. К единому мнению по лучшему варианту на заседании у Контролера прийти не удалось, но предпочте ние было отдано «G4» и «G5». Их и решено было вынести на заседа ние Совета Адмиралтейства. 4 декабря Их Лордствам был представлен комплект документации, включавший тео ретический чертеж, чертеж конструктив ного мидель шпангоута и ряд альтер нативных эскизов. Совет единодушно отдал предпочтение варианту «G5» перед «G4», но предостерег от возмож ного превышения ширины сверх 24,2 м, хотя многие сознавали, что выполнение этого требования приведет к ухудше нию качеств сбалансированного во всем остальном корабля. Вновь возник вопрос по бронированию. Контролер располагал данными о том, что за рубежом на вооружение принимались новые снаряды с увеличенным весом ВВ, которые могли не разрыва ясь пробивать столь же толстую (если не больше) вертикальную броню, как и прежние бронебойные, и разрываться за преградой на множество осколков, причиняя гораздо более серьез ные повреждения. В качестве примера он привел 6-дюймовый снаряд с «макаровским» наконечником, который пробил 10-дюймовую бронеплиту из крупповской цементированной стали и при этом сам не получил никаких повреждений. И хотя дистанция выстрела для того снаряда составляла всего 850 ярдов (4,25 кбт.), никто не мог точно знать, какое воз действие может оказать подобный снаряд большего калибра. Именно поэтому Контролер потребовал усилить бронирование, в связи с чем была высказа на мысль об увеличении толщины нижней палубы, а толщину главного бронепояса предлагалось иметь в 12 дюймов, чтобы выдерживать попадания более мощных снарядов. Важность вопросов распреде ления брони и ее толщины потребовали созыва еще одного заседания, которое состоялось 21 декабря. Тогда же, в декабре 1903 года, Контролер составил для Первого лорда краткий сборник основных характеристик линкора для программы 1904-05 гг и, одновременно, дал распоряжение главному конструктору продолжить работу по улучшению проекта. Уоттсу следовало изыскать возможности усиления главной броневой палубы за счет уменьшения толщины верхней палубы, а также определить экономию веса при возможном отказе от огнетруб ных котлов. Уоттс предложил увеличить толщину горизонтальных участков бронепалубы до 25 мм за счет отка за от бронированных решеток дымо ходов и уменьшения толщины верх ней палубы между машинными шах тами до 12,7 мм и в целом уменьшить толщину последней с 25 до 19 мм. Дополнительный вес, по его мнению, можно было получить, уменьшив толщи ну крыш башен до значений, принятых для «Кинг Эдуард VII». В свою очередь, морские лорды, располагая итоговыми данными Комитета по котлам в отношении их наивыгод нейших типов, пришли к окончательно му решению применить на новом лин коре только водотрубные котлы, а также приказали уменьшить, где возможно, толщину брони, чтобы довести верти кальное бронирование выше бронепа лубы до штевней. 1904 год Как можно видеть, постепенно алфавитная линия вариантов от литеры «В» продвинулась к «G». Были разработаны и в разное время в рабочем порядке на обсуждение предлагались вариан ты «E» и «F», представлявшие собой корабли с 16*254-мм и, возможно, с 8*305-мм орудиями соответственно. Поскольку главный конструктор продол жал рассматривать в качестве прием лемой альтернативы линкор с единой артиллерией 10-дюймового калибра, 6 февраля он предложил обновленный вариант «Е1» и вариант «Н» с 16*254-мм орудиями. Они имели большие размеры и некоторые отличия в общем расположении от варианта «G5». В начале февраля был подготовлен вариант «G6», являвшийся развитием «G2» и представлявший собой корабль с большей на 20 футов (6,1 м) длиной, что должно было обеспечить достиже ние проектной 18 узловой скорости без повышения мощности главных механизмов. В центральной части корпуса вместо одноорудийных устанавлива лись двухорудийные 234 мм установки. Самым крупным из всех оказался разработанный в то же время вариант «G7» водоизмещением 17 040 т с 4*305-мм и 12*234-мм орудиями. И вновь, как и в 1902 году, при разнообразии вариантов с различным размещением артиллерии членам Совета оказалось нелегко определить лучший из них. Постепенно круг сужался, и на заседании 10 февраля Совет рассмотрел три проекта: «G5», «Н» и «Е1», не проявив интереса ни к варианту «G6», ни к варианту «G7». Проект с единым калибром из 12-дюймовых орудий всерьез не рассматривался и был отвергнут - не исключено, что к рассмотрению его приняли лишь в каче стве сравнения. Вариант «Е1», напротив, обсуждался во всех подробностях с использованием «боевых диаграмм». При этом выяснилось, что 234-мм орудия не способны пробивать бортовой пояс и стенки башен новейших французских броненосцев типа «Патри» с 15 кбт.* Новые мощные 234-мм/50 орудия, которые по бронепробиваемости соответство вали старым 305-мм/40 Mk.IX, находились еще на стадии разработки. Поэтому члены Совета единодушно признали необходимость иметь главный калибр из 12 дюймовых орудий, что и было отме чено в протоколе от 14 февраля 1904 г. Кроме того, вариант «Е1» имел размеры, не позволявшие ему входить в частные доки и доки в Чатэме. По этим причинам он также был отклонен. В итоге, Совет Адмиралтейства единодушно выбрал и окончатель но одобрил вариант «G5» с 4*305-мм и 10*234-мм орудиями, скоростью 18 уз и водоизмещением 16 500 т, включая адмиралтейский запас в 200 т, после чего последовало указание как можно ско рее детально проработать проект с тем, чтобы после утверждения включить его в программу 1904-05 г Окончательные данные по новому проекту были сформулированы в записке от 1 августа 1904 г., в которой, в частности, приводилось следующее распределение нагрузок: корпус - 5720 т; бронирование - 4200 т; вооружение - 3110 т; механизмы - 1720 т; оборудование - 650 т; Проектное водоизмещение составля ло 16 500 т с учетом адмиралтейского запаса в 200 т. Как обычно бывает при составлении детальных проектов, пришлось утрясать массу деталей. Так, корма должна была иметь достаточную прочность, чтобы при постановке в док не ставить под нее опор; следовало обеспечить свободный доступ в 234-мм башни через их крыши, а над ними нависала навес ная палуба с 76-мм пушками и шлюп-

- Об этом упоминал О. Паркс, ссылаясь на слова адмирала Дж. Хопкинса, занимавшего пост Контролера в 1888-1891 гг.

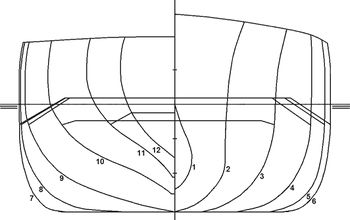

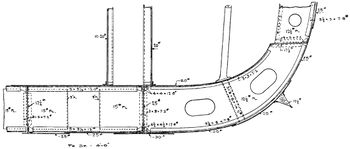

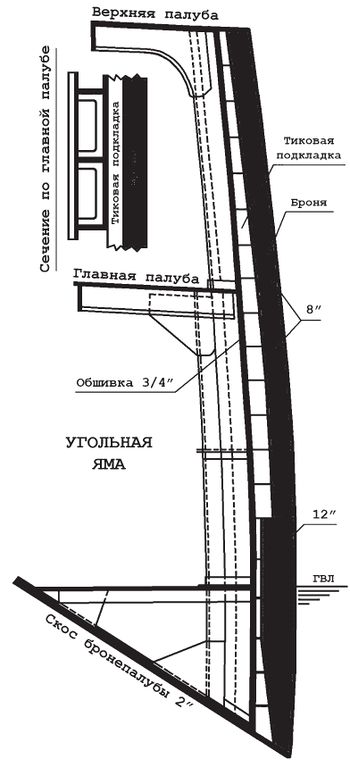

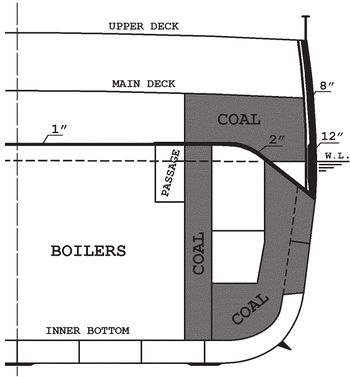

WNS ками; электрогенераторы нельзя было устанавливать в машинных отделениях. Причем решения для всех этих проблем приходилось находить в условиях ограниченного пространства. Так, например, длина цитадели составляла всего 58 м по сравнению с 68,5 м у «Кинг Эдуарда VII». Чтобы не дать вражеским снарядам «зацепиться» за выступы, образующиеся при переходе броневых плит одной толщины к другой, потребовалось обеспечить броне гладкую внешнюю поверхность. Для этого пришлось затратить много усилий на подгонку плит раз личной толщины и подкладки под них. Число 76-мм орудий было доведено до 24, но увеличение «верхнего» веса уже никого не заботило - эпопея проектирования формально завершилась! Так что же представляли собой линкоры нового проекта, и каковы были их основные отличия от броненосцев типа «Кинг Эдуард VII»? При водоизмещении, примерно на 250 т большем, чем у «Кинг Эдуард VII», новый корабль обладал: - более мощными 305-мм и 234-мм орудиями; - однородной и значительно более крупнокалиберной средней артиллерией из 10*234-мм орудий, размещенных на верхней палубе, вместо 4*234-мм и 10*152-мм, установленных частично на главной палубе, что обусловило невозможность использования послед них в условиях волнения; более многочисленной противомин ной артиллерией, имевшей, к тому же, лучшее расположение; более солидным бронированием и улучшенной противоторпедной защи той; на пол узла меньшей проектной ско ростью, хотя на практике они оказались столь же быстроходными как их непо средственные предшественники; - увеличенной дальностью плавания. Столь заметное превосходство над «Кинг Эдуард VII» по всем показателям боевой эффективности при лишь незначительно большем водоизмещении стало наиболее примечательным достижением проектировщиков. Даже в сравнении с «Дредноутом» эти корабли смотрелись неплохо в отношении мощи бортового залпа, хотя на больших дистанциях стрельбы серьезно ему уступали. Однако на дистанциях до 50 кбт., «нельсоны» представляли серьезного противника для первых дредноутов, особенно если учесть их мощное вертикальное бронирование, тогда как на «Дредноуте» главный пояс имел толщину 279 мм, а верхнего пояса на нем не было вовсе. Помимо вышеперечисленных досто инств, в проекте можно отметить следу ющие новшества: высоко расположенную навесную палубу, на которой разместили боль шинство противоминной артиллерии и большую часть корабельных плав средств. Разумеется, это увеличило «верхний» вес и сыграло свою роль в выборе формы поперечного сечения корпуса, которое в центральной части оказалось близким к прямоугольному. Удобство подобного размещения превысило недостатки. С другой стороны, вместо низкого силуэта, присущего практически всем броненосцам Уайта, силуэт «нельсонов» получился доста точно высоким и, образно выражаясь, угрюмым, однако на это теперь не обра щали внимания; треногие мачты; отказ от привычных мостиков. К недостаткам проекта, которые нель зя было исправить, относились: трудность управления совместной стрельбой близких по калибру орудий; общая «стесненность» внутрен него расположения, проистекавшая от ограничений, наложенных Адмиралтейством в связи с необходимостью обеспечить постановку этих кораблей в доки метрополии. В условиях службы оба линкора, с учетом отмеченных недостатков, показали себя весьма успешно и по многим пока зателям вполне соответствовали требо ваниям, предъявлявшимся этому классу кораблей до 1904 года. Они настолько, как говорится, «пришлись ко двору», что в 1908 г. высказывались предложения построить еще два, чтобы иметь однородную тактическую группу, однако успех «Дредноута» стал очевидным, а постоянно изменявшиеся веяния уже требовали корабли с еще более крупными орудиями. Как уже упоминалось выше, во время проектирования Адмиралтейство потребовало обеспечить возможность постановки новых кораблей в док №5 в Девонпорте и док №9 в Чатэме. Первый имел малую длину, а второй -ширину. В результате, проектировщикам пришлось уменьшать длину, которая оказалась на 4 м меньше, чем у «Кинг Эдуарда VII», и ширину, которая составила 24,2 м. Как показали последующие события, серьезной надобности в этих ограничениях не было, поскольку на момент вступления линкоров в строй в 1908 г. в метрополии уже имелось пре достаточно мест, где они могли пройти докование. Но головной боли создателям эти ограничения добавили изрядно. Для выполнения требования входить в чатэмский док №9 борта в средней части сделали практически вертикаль ными; для получения максимальной площади миделя и водоизмещения для заданных весовых нагрузок днище было сделано практически плоским; для достижения проектной скорости при шлось потрудиться над носовыми и кор мовыми обводами подводной части кор пуса - их заузили насколько, насколько это было практично. В итоге, все же, обводы оказались очень удачными, и корабли легко развили требуемый ход. Более того, практически прямоугольные обводы в средней части предопредели умеренный крен. При наличии некото рой дальновидности в вопросе доков, вышеупомянутых ограничений можно было избежать и получить корабли с гораздо лучшими характеристиками. Описание конструкции Корпус Линкоры типа «Лорд Нельсон» имели гладкопалубный корпус с заметно приподнятой носовой частью с мощным таранным форштевнем и крейсерской кормой. Корпус имел слабо выраженную седловатость. Для улучшения поворотливости в корме в подводной части был сделан килевой вырез. Корабли имели три полные палубы: верхнюю, главную и среднюю, а также неполную нижнюю палубу и палубы платформы (в соответствии с британской терминологией). На значительном протяжении корпуса было устроено двойное дно (между шп. 50-131, отсчет которых велся от носа). Материалом для строительства корпуса в основном служила так называемая мягкая судостроительная сталь. Наиболее ответственные части изготавливались из стали высокого напряжения. Корпус выполнялся клепаным. Основными силовыми элементами набора корпуса служили продольные связи - вертикальный и горизонтальные кили и стрингеры - и поперечные шпангоуты и бимсы. Днищевый набор в пределах двойного дна и двойной борт включали в себя вертикальный киль и непрерывные стрингеры, между которыми вставлялись интеркостельные флоры (или, как их называли, шпангоутные рамки). Всего насчитывалось по пять стрингеров и одному броне вому шельфу с каждой стороны киля. Под машинами имелись усиления в виде дополнительных вставок про дольных связей. Киль, 2-й и 4-й стрингеры, а также броневой шельф были водонепроницаемыми. Часть флоров также была водонепроницаемой, а часть - имела облегченную конструк цию. За пределами двойного дна и выше броневого шельфа непрерывными были шпангоуты. Междудонные отсеки в пределах двойного дна, за исключением предназначавшихся для котельной воды, были приспособлены для хра нения жидкого топлива. Во избежание попадания последнего в отсеки для воды, они разделялись пустым отсеком шириной в несколько шпаций. «Лорд Нельсон» и «Агамемнон» стали последними линкорами Королевского флота, имевшими классические заостренные тараны с усилением в виде бронирования. Хотя, следует заметить, что шансы нанести тараный удар противнику в бою на принятых уже тогда боль -ших дистанциях считались нулевыми. О форштевне и о его креплении к корпусным конструкциям следует расска зать несколько подробнее. Он пред ставлял собой единую объемную литую стальную деталь очень сложной формы. На первых типах «стандартных» линкоров форштевень состоял из двух деталей, скреплявшихся между собой, однако место их соединения, по мнению британских специалистов, оказалось «ахиллесовой пятой», поэтому и реши ли перейти к единой отливке. Для уменьшения веса этой детали ее нижнюю часть значительно укоротили. Чтобы сделать форштевень более устойчивым к повреждениям при нанесении таран ных ударов, его подкрепления были очень солидными. Конструкция их была отработана, так что на всех послед них типах броненосцев Уайта они были практически одинаковыми, не отличаясь и для кораблей типа «Лорд Нельсон». С носовой частью вертикального киля скреплялся так называемый «вер тикальный шпангоут», который пред ставлял собой вделанную вертикально в диаметральной плоскости в отливку форштевня изнутри металлическую пла стину довольно замысловатой формы. С задней частью форштевня, имевше го форму, близкую к конусу, скрепля лись торцы листов двух слоев наружной обшивки и бронеплиты толщиной 5l мм. Благодаря наличию на форштевне двух шпунтов (или так называемых «четвер тей»), при соединении эти два слоя утапливались в его стенки настолько, что за контур выступала только половина плиты бронепояса - 25 мм. Бронеплиты практически полностью охватывали периметр «конуса». На уровне нижней палубы форштевень в своей задней части имел мощный горизонтальный прилив, с которым скреплялся настил этой палубы толщиной 51 мм. На уровне носовой платформы в «вертикальный шпангоут» был вделан «горизонтальный шпангоут», к которому в задней части приклепывалась 51 мм пластина, кото рая примерно на 3 фута (0,9 м) не доходила до концевой переборки таранного отсека. С ее задней частью скреплялись листы настила носовой платформы. Выше нижней палубы листы наружной обшивки и плиты носового бронепояса присоединялись к форштевню типовым способом - с забором в шпунт. Ахтерштевень также представлял собой стальную отливку сложной формы. Своей передней частью, имев шей желобообразную форму, он охва тывал вертикальный и горизонтальные кили на протяжении нескольких шпаций. У рудерпоста килевая сборка загибалась вверх и вертикально шла до втулки под баллер руля. Шпангоуты выше средней палубы в пределах установки главного и верхне го броневых поясов набирались из двух соединенных внахлест друг с другом большими полками уголков 254*89 мм. Внутренний уголок шел от нижнего скоса средней палубы до уровня глав ной, а внешний простирался вплоть до верхней палубы. С наружной сторо ны к шпангоутам на всю высоту броне вых поясов крепилась металлическая «рубашка» толщиной 19 мм. К ней, в свою очередь, крепилась деревянная подушка переменной толщины с изло мом по внешнему контуру, что было сделано с целью сопряжения с ней плит разной толщины таким образом, чтобы наружные поверхности последних шли заподлицо и образовывали гладкую поверхность. Затем устанавливали бро-неплиты поясов, которые скреплялись с подушкой и «рубашкой» броневыми болтами. Листы бронепалубы укладывались на бимсы средней палубы: на горизонтальном участке в два слоя общей тол щиной 25 мм, а на скосах - в два слоя по 25 мм. На горизонтальном участке на ширину продольного коридора пода чи боезапаса - два слоя общей толщи ной 25 мм и один слой толщиной 25 мм. Главная палуба имела толщину 9,5 мм, верхняя - 19 мм. Поверх металлической «настилки» верхняя палуба покрыва лась деревянным настилом из тиковых досок, а нижние и навесная палубы -линолеумом. Наружная обшивка небронированных частей корпуса велась внакрой. Толщина применявшихся листов составляла 16-22-25 мм. Нижняя часть вертикального киля закрывалась двумя сло ями горизонтального киля: внутренним, к которому стыковался шпунтовый пояс и более широким наружным. На верхней палубе, помимо восьми орудийных башен, имелись носовая и кормовая надстройки, кожухи двух дымовых труб и шахты вентиляции машинных отделений. На верхние части надстроек и кожухов опиралась навесная палуба, которая напомина ла таковые у башенных кораблей Рида и Кольза. Имелись носовой и кормовой мостики. Палуба кормового застилалась линолеумом, а носового имела деревянный настил. Ни кожухи, ни над стройки бронирования не имели. Правда, кожухи дымовых труб и шахты вентиля ции машинных отделений находились за башнями 9,2-дм орудий, что представляло определенную защиту. Бронирование и конструктивная защита Выбор бронирования для линкоров типа «Лорд Нельсон» был предопределен результатами работ, проводимых в 1902 г., и появлением новых типов снарядов. Из этого следовало, что требовалось увеличивать толщину бронирования, а также повышать степень общей защищенности будущих кораблей по сравнению с находившимися в строю. Основные отличия защиты новых кораблей от принятых для типа «Кинг Эдуард VII» заключались в следующем: - толщина главного пояса доведена до 305 мм вместо 229 в средней части и 102 мм вместо 37 в оконечностях; кормовой траверз не опускался ниже средней палубы, поскольку было сочте но, что защиту нижней части кормового барбета обеспечат скосы бронепалубы; - толщина главной палубы уменьшена до 37 мм вместо 51, а верхней палубы над цитаделью - до 19 мм вместо 25; - защита 234-мм башен увеличена на 25 мм, и вместо невысоких барбетов установлены 152 мм гласисы. При этом общий вес бронирования всего лишь на 25 т превышал таковой для кораблей типа «Кинг Эдуард VII» -добиться этого удалось вследствие общего уменьшения площади брониро вания за счет более компактного раз мещения артиллерии. Важнейшие части удалось защитить более толстой бро ней и увеличить площадь заброниро ванного борта. Так, диаметр барбетов 305-мм установок «Лорда Нельсона» был на 5 футов (1,5 м) меньше, чем у «Кинг Эдуарда VII» и составлял 8,85 м против 10,35 м, и общий вес бронирования барбетов составлял 800 т про тив 825.* Длина цитадели над главным поясом также была уменьшена на 10,7 м - до 57,9 м. Тем не менее, броневая защита «Лорда Нельсона» имела два серьез ных недостатка. Во первых, главный пояс в полном грузу уходил под воду. Во вторых, броня на тыльных сторонах барбетов главного калибра ниже верх ней палубы имела толщину всего 76 мм. Дело в том, что от снарядов, летящих по настильной траектории, барбеты защищал верхний 203-мм пояс цитадели, однако, тыльные части барбетов были уязвимы для снарядов, выпущен ных с больших дистанций и попавших в корабль под большими углами, поскольку в этом случае на их пути находились лишь верхняя, главная и средняя палубы общей толщиной примерно 54 мм. Вертикальное и горизонтальное бронирование Броню для обоих линкоров изготовила компания «Cyclop Works, Cammell and Co» из Шеффилда. Поясная броня, броневые траверзы, боевая рубка, башни выполнялись из крупповской цементи рованной брони (КС); защита подачи боезапаса, гласисы 234 мм орудийных башен, средняя палуба - из крупповской нецементированной брони (КЫС); коммуникационные трубы - из стали марки «Эра»; остальное - из мягкой судостро ительной стали. Главный бронепояс имел переменную толщину. Его верхний край располагался на уровне средней палубы, при мерно на 2 фута (0,6 м) выше ватерлинии, а нижний уходил в воду на 5 футов (1,5 м), утончаясь на этой отметке до величины 6 дюймов (152 мм). Между тыльными частями барбетов установок главного калибра на длине примерно 58 м пояс имел максимальную толщину в 12 дюймов

- Для сравнения: вес брони барбетов броненосцев типа «Маджестик» достигал 1210 т.