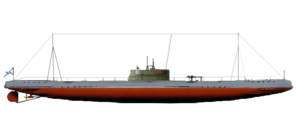

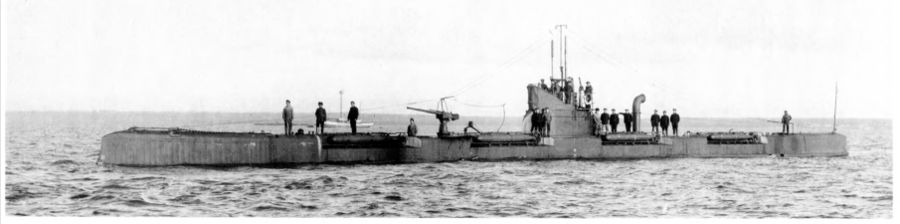

Подводные лодки типа «Барс»

Эта статья редактируется участником OT4eBaLLI, статья является призёром конкурса «Вики-спринт»: «Корабли Российского императорского флота».

Просьба воздержаться от правок.

| 24 ед. Заказано |

| 22 ед. Построено |

| 1913-1915 гг. Годы постройки |

| 1915-1940 гг. Годы службы |

Балтийский завод (Санкт-Петербург), верфь «Ноблесснер» (Ревель), завод «Наваль» (общество Николаевских заводов и верфей), отделение Балтийского завода (Николаев)

| 650 / 780 т. Водоизмещение (надводное/подводное) |

| 68 / 4,47 / 3,94 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 16,5 узл. Скорость хода надводная |

| 9,5 узл. Скорость хода подводная |

| 46 / 91 м. Глубина погружения (рабочая/предельная) |

| 45 чел. Общая численность |

Содержание

Общие сведения

Подводные лодки типа «Барс» — серия подводных лодок Российского Императорского Флота начала XX века. Всего было построено 22 лодки (из них 2 в процессе постройки были переоборудованы в минные заградители) — эта серия была самой многочисленной из всех российских проектов субмарин тех лет. Заказаны Морским ведомством в рамках судостроительной программы на 1909-1919 гг. Первоначально было заказано 18 подводных лодок (первые 4 заложили в 1913 году), в дальнейшем заказ увеличили еще на шесть кораблей. 2 ПЛ типа "Барс" достроены не были. Первые «Барсы» успешно прошли испытания и, после некоторых доработок, были зачислены в состав Российского Императорского Флота в 1915 году. И хотя на момент вступления в строй лодки типа «Барс» были по многим причинам морально устаревшими, по некоторым важнейшим характеристикам они превосходили ближайших конкурентов (германскую «U-51» и британскую «L-55»), например, в дальности плаванья в подводном положении. Основными же недостатками конструкции были отсутствие водонепроницаемых переборок, что значительно снижало живучесть субмарины и слабая энерговооруженность. Несмотря на это «Барсы» добросовестно и успешно воевали в Первую мировую войну, пережили революцию, участвовали в Гражданской войне (с обеих сторон), а затем исправно несли службу в рядах Военно-Морского Флота СССР вплоть до Второй мировой войны, которую встретили в качестве учебно-тренировочных. Последняя подводная лодка типа «Барс» - «Пантера» выведена из состава ВМФ СССР в 1942м году и переоборудована в ПЗС (плавучая зарядная станция), в 1955м году была разобрана на металл.

История создания

Фактическое поражение Российской Империи в Русско-японской войне и Цусимская катастрофа сильно пошатнули и без того непрочную экономику страны, но международная обстановка ясно давала понять, что в Европе назревает война гораздо большего масштаба. Поэтому выбор типа подлодок для строительства по программе 1912 года обуславливался очень жесткими кредитными и временными ограничениями.

В январе-марте 1912 года Морской Генеральный Штаб и Главное Управление Кораблестроения начали совместно вырабатывать оперативно-тактическое задание. Разработанная в итоге этих усилий концепция предполагала, что полная скорость надводного хода подводной лодки должна составлять 16 узлов, подводного хода 11-12 узлов, дальность плавания в надводном положении при скорости 10 узлов — 2500 миль, в подводном положении при скорости 11-12 узлов — 25-33 мили. Лодка должна была вооружаться 2 или 4 носовыми трубчатыми торпедными аппаратами, а также 8 торпедными аппаратами системы Джевецкого (наличие артиллерии не предполагалось). Осадка должна была составлять 3,66 метра. После долгих споров, убелённых сединами, но бестолковых теоретиков разработка задания новой подводной лодки была разумно передана практикам — в бригаду подводного плаванья Балтийского флота. Там требования к скорости надводного хода были увеличены до 18 узлов, дальность плавания при скорости 10 узлов должна была составлять уже не менее 3000 миль, а скорость подводного хода уменьшили до 10 узлов. Торпедное вооружение должно было состоять из 2 кормовых и 2 носовых трубчатых торпедных аппаратов и 10 аппаратов системы Джевецкого, осадка — 4,28 метра, время погружения — 3 минуты, запас плавучести 25 % (моряки настаивали на необходимости установки водонепроницаемых переборок для обеспечения надводной непотопляемости). Помимо этого, основным требованием моряков была установка артиллерийского и зенитного вооружения.

11 марта 1912 года Морской Генеральный Штаб выдаёт окончательное задание, в котором требования к надводной скорости были снижены — не менее 16 узлов, подводная скорость увеличена до 12 узлов и дальность подводного хода — 25 миль при 12 узлах + 46 миль "экономходом". Торпедное вооружение: два носовых трубчатых торпедных аппарата и двенадцать аппаратов системы Джевецкого (позднее число торпедных аппаратов Джевецкого было уменьшено до 8 шт.). Артиллерия: по одному орудию калибра 57-мм, одному универсальному орудию калибра 37-мм и одному пулемету. Так же, признавая необходимость водонепроницаемых переборок, от их установки отказались в виду существенного удорожания проекта.

В результате долгих совещаний и совместных комиссий, 21 июня 1912 года технический совет Главного Управления Кораблестроения принял решение остановить выбор на подлодках инженера Бубнова, а именно — на подводных лодках типа «Морж». Так как выполнение всех требований Морского Генерального Штаба приводило к увеличению стоимости на 600 тыс. рублей для каждой подводной лодки и водоизмещения до 900 тонн, тех. совет принял решение ограничиться полной скоростью подводного хода в течение 3 часов — 10 узлов, при обязательном увеличении скорости в надводном положении до 18 узлов. Проекты подводных лодок на основе подлодки «Морж» были заказаны судостроительному акционерному обществу «Ноблесснер» и Балтийскому заводу. Их рассмотрение состоялось 2 августа 1912 года. Водоизмещение подводных лодок Балтийского завода составляло 660 тонн, диаметр корпуса был увеличен на 110 миллиметров, метацентрическая высота — 1200 мм, на каждый вал должно было работать два дизеля, запас водоизмещения — 8 тонн. Проект «Ноблесснера», названный «Барсом», вёл к тому времени перешедший из Балтийского завода И. Г. Бубнов. «Барс» стал уже пятым проектом профессора и известного специалиста в строительстве подводных лодок. Эскизы были им разработаны еще одновременно с типом «Морж» и отличались бо́льшим водоизмещением, запасом топлива и мощностью двигателей, но из-за отсутствия средств разработку проекта приостановили, что и послужило причиной перехода Бубнова. Доведённый им проект предусматривал возросшее до 650 тонн водоизмещение за счет увеличения на 915 мм длины цилиндрической вставки, что дало возможность "лучше разместить каюты для личного состава и двигатели", метацентрическая высота — 960 мм. В итоге проект судостроительного акционерного общества «Ноблесснер», которое ещё только планировало построить у Ревеля специальный завод для изготовления подводных лодок. — признали лучшим по общему расположению и составу энергетической установки и, с некоторыми доработками утвердили.

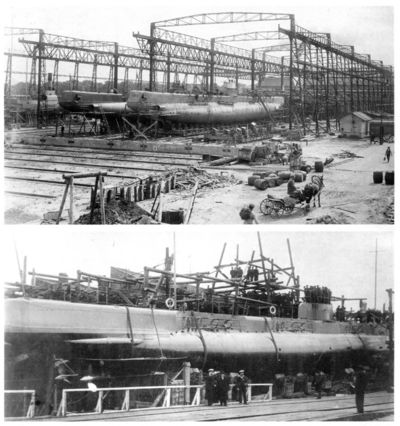

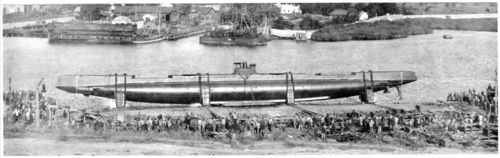

Постройка

Первый заказ предусматривал постройку четырёх подводных лодок заводом «Ноблесснер» и двух — Балтийским заводом. Все лодки были заказаны для Балтийского флота. Поскольку «Ноблесснер» в Ревеле только строился, корпуса первых 4х заказанных ему «Барсов» изготавливались на Санкт-Петербургском Адмиралтейском заводе, а в Ревеле только окончательно собирались. Еще шесть подводных лодок, в той же пропорции, заказали в начале 1913 года. 12 декабря 1913 года на тех же условиях заказали шесть подводных лодок для Сибирской флотилии. Стоимость одной подлодки постройки Балтийского завода составляла 1 млн. 550 тыс. рублей (без торпед), «Ноблесснера» — 1 млн. 775 тыс. (с торпедами). Начало постройки первых подлодок на Балтийском заводе июль — август 1913 года, срок готовности к испытаниям по плану — лето 1915 года. Начало постройки первых девяти подлодок «Ноблесснера» — май-декабрь 1914 года плановый срок готовности к испытаниям 2 лодок — 1915 год, 6 лодок — 1916 год, и 1 лодки — 1917 год. В 1915 году были дозаказаны ещё шесть лодок для Чёрного моря, которые строились совместными усилиями двух Николаевских верфей — отделением Балтийского завода (2 лодки) и заводом «Наваль». 4 из 6ти Черноморских «Барсов» были построены сданы к испытаниям в 1916 м году, а в состав Черноморского флота зачислены были в 1917 м году. 2 подводных лодки из 4х, строившихся «Навалем», достроить так и не успели.

Руководил всеми работами Бубнов, продолжавший работать в Ревеле, он был строителем проекта, а от флота наблюдали за постройкой — корабельный инженер штабс-капитан М. М. Обольянинов и инженер-механик капитан 2 ранга Ю. Б. Маркович. Ответственным сдатчиком назначили морского инженера В. В. Борзаковского.

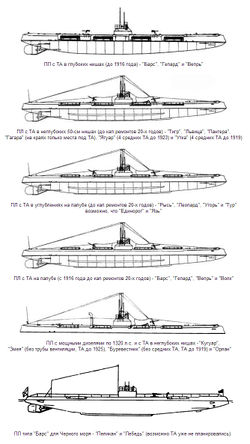

В процессе постройки лодок типа «Барс» — внедрялись всевозможные изменения и улучшения конструкции, которые превратились в лавину по мере испытаний построенных лодок и выявления кучи недостатков. Количество доработок было просто огромным и разнилось от лодки к лодке. В результате вся серия «Барсов» имела существенные различия, как в характеристиках, так и во внешнем виде. Так, только под решетчатые ТА Джевецкого конструкцию лодки меняли несколько раз — их монтировали: в глубоких нишах, неглубоких нишах и наконец, просто на палубной надстройке — пока вообще от них не отказались.

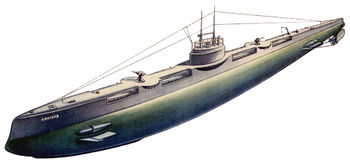

Наибольшим изменениям подверглись 2 лодки серии. В то время Балтика остро нуждалась в минных заградителях и после удачных испытаний подводного минного заградителя «Краб», исходя из необходимости скорейшей постройки и бюджетных ограничений, было решено переделать в минзаги подводные лодки типа «Барс», имеющие наименьшую готовность и не требующие больших переделок по корпусу с использованием системы постановки мин, принятой для «Краба». Для перестройки выбрали «Ерш» и «Форель» - демонтировали кормовые ТА, а на палубе кормы смонтировали 2 минные трубы с устройством для постановки на 42 мины типа «ПЛ». Так, на основе «Барса» появился новый тип кораблей Российского Императорского Флота — подводные минные заградители типа «Ёрш» (по названию головной лодки серии).

Описание конструкции

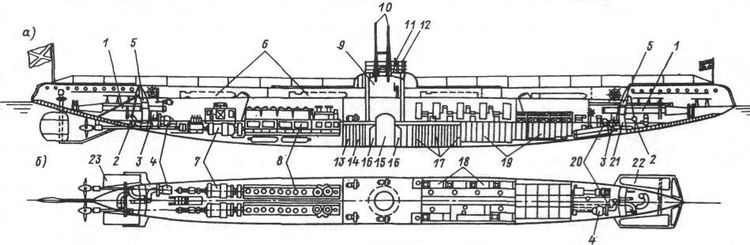

Лодка типа «Барс» представляла собой развитие подводных лодок типа «Морж» и «Акула» и имела такую же однокорпусную, безотсечную конструкцию клёпаного типа. Прочный корпус получил схожие с "Акулой" обводы, но его удлинили на 3 шпации и в оконечностях установили сферические переборки с цистернами, между которыми имелась горизонтальная диафрагма, разделяющая эти цистерны на дифферентные объёмом 2,5т (верхние) и пресной воды (нижние). Емкость концевых и средней главных балластных цистерн составляла около 116 т (общая масса водяного балласта около 134 т). Уравнительная цистерна выполнялась в виде цилиндра, который кольцом охватывала "отрывная" цистерна. Важным усовершенствованием обзавёлся центральный пост — сюда вынесли управление носовыми и кормовыми горизонтальными рулями, которые получили электроприводы. Часть «Барсов» к тому же обзавелась винтами изменяемого шага, а некоторые лодки были дополнительно оборудованы деревянным килем для "лежания на грунте". Улучшилась и обитаемость — была увеличена кают-компания за счёт одной офицерской каюты, а для лодок Балтийского флота устанавливали паровое отопление и пробковую изоляцию внутренней поверхности прочного корпуса.

- — трубчатый торпедный аппарат;

- — кормовой и носовой подводные якоря;

- — заместительные цистерны якорей;

- — центробежная помпа;

- — дифферентная цистерна;

- — аппараты системы Джевецкого;

- — главные гребные электродвигатели;

- — главные дизеля;

- — боевая рубка;

- — перископы;

- — штурвал вертикальных рулей;

- — нактоуз съемного компаса;

- — , 17 — масляная, заместительная, уравнительная, "отрывная " и нефтяная цистерны; 18 — офицерские каюты; 19 — элементы аккумуляторной батареи; 20 — компрессор; 21 — цистерна пресной воды; 22, 23 — носовые и кормовые горизонтальные рули

Силовая установка

По проекту на «Барсы» планировали устанавливать по 2 дизельных двигателя завода «Л.Нобеля» мощностью 1320 л.с., которые и были заказаны. Но их поставки всячески задерживалась и саботировались, поэтому на большинстве подводных лодок типа «Барс» пришлось установить нештатные двигатели. Нобелевские проектные дизеля поначалу получили только ПЛ «Кугуар» и «Змея». На ПЛ «Единорог» и «Угорь» были установлены маломощные двигатели фирмы «Нью Лондон» (2х420 л.с.), которые проявили себя ненадежными и сложными в обслуживании — в итоге скорость полного надводного хода снизилась до с 16,5 до 12,5 узлов. На остальные ПЛ серии, которым не хватало штатных дизелей, устанавливались еще менее мощные, хоть экономные дизельные двигатели Коломенского Завода (2х250 л.с.). Однако оптимальный для данных дизелей шаг гребных винтов, составляющий 1,1 метра, для электромоторов был невыгоден, что также привело к уменьшению скорости полного подводного хода, а в надводном положении лодка скорость вообще упала до 10,5 узлов.

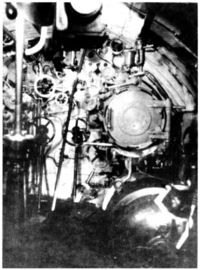

Подводный ход обеспечивали два гребных электродвигателя "Симменс и Шуккерт" мощностью по 450 л.с.. Питались аккумуляторы зарядом батареи производства Общества Русских Аккумуляторных заводов "Тюдор" (На 2х "Барсах" были установлены батареи французской фирмы "Мэто"). Общий вес аккумуляторов достигал 115 тонн (17 % от водоизмещения), батарея состояла из 4х групп по 60 элементов с максимальным током разрядки в 1600А при 220в. Ёмкость батарей обеспечивала движение лодки в погруженном состоянии на максимальном ходу (9,5 узлов) на расстояние до 28 морских миль и экономическим ходом (5 узлов) до 100 морских миль, что было на то время отличным показателем.

Вооружение

Артиллерийское вооружение:

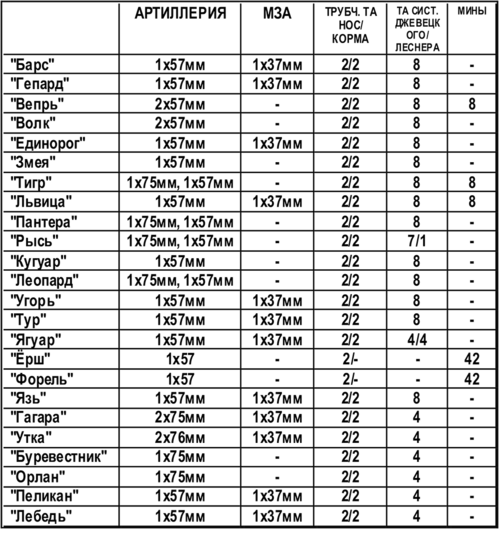

В процессе постройки и последующих модернизаций подводных лодок типа "Барс" количество и расположение артсистем на многих лодка было различным. Фактически, утвержденную Морским Генеральным Штабом артиллерию, получили только головная одноимённая лодка проекта («Барс») и «Гепард». На ПЛ «Вепрь», «Волк», «Тигр», «Львица» и «Единорог» установили по два 57-мм орудия, пятая и шестая ПЛ имели на ограждении рубки впервые использованные 37-мм зенитные установки на изогнутой тумбе (масса около 128 кг). «Пантера», «Леопард» и «Рысь» получили уже по одному 75-мм и одному 57-мм орудию. 23 декабря 1916 г. по инициативе командующего Балтийским флотом вице-адмирала А. И. Непенина морской министр утвердил вооружение каждой из 13 ПЛ с «нештатными двигателями» — по одному орудию 75-мм либо 57-мм и зенитное вооружение - 37-мм орудие и пулемет. ПЛ «Кугуар» и «Змея», имевшие мощные двигатели, с целью сохранения максимального хода, получили только 57-мм носовое орудие. В 1925 году на всех оставшихся в строю ВМФ СССР ПЛ типа «Барс» 57-мм орудия заменили на 75-мм — (ПЛ «Змея» было установлено 1 орудие, на остальных лодках серии по 2). Также на одну из лодок серии «Барс» предпринимались попытки установки 105-мм орудия, но они не увенчались успехом, в силу его веса и огромной (по меркам этой конструкции) отдачи — орудие демонтировали.

Торпедное вооружение:

Проект «Барс» был вооружен двумя носовыми и двумя кормовыми трубчатыми торпедными аппаратами (ТА) калибра 18 дюймов (457 мм). На ПЛ «Ёрш» и «Форель», в процессе перестройки в минзаги, кормовые ТА демонтировали. Запасные торпеды не предусматривались.

Также над прочным корпусом попарно вдоль борта устанавливались 8 решетчатых ТА системы Джевецкого калибра 457 мм. На ПЛ «Ягуар» и серии «Барсов» для Черноморского флота таких установок было 4. На подводной лодке «Ягуар» ТА системы Джевецкого в ходе эксплуатации были заменены четырьмя поворотными решетчатыми ТА системы Лесснера. Запасных торпед к решетчатым ТА, как и к трубчатым - не предусматривалось. Впоследствии решетчатые торпедные аппараты демонтировали со всех лодок проекта, так как они не обеспечивали сохранность торпед, были ненадёжны, неудобны и своими габаритами снижали скорость и дальность субмарины в подводном положении.

Минное вооружение:

В 1915 г. на ПЛ «Вепрь», в качестве эксперимента, в кормовой части проложили направляющие рельсы для минных тележек, однако их вскоре пришлось демонтировать — нарушалась дифферентовка и оказалась невозможной постановка мин заграждения в свежую погоду. Но тогда же успешно прошло испытание другое минное устройство на ПЛ «Барс» — по бортам у ограждения рубки установили кронштейны с гнездами для 8 мин, крепившихся стальными лентами, стопоры которых отдавались специальным рычагом с мостика. Затем подобному переоборудованию подверглись еще 2 ПЛ — «Тигр» и «Львица», но боевого опыта, как минзаги, они так и не получили.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

На ПЛ типа «Барс» устанавливали радиотелеграф, состоящий из складной мачты для радиосети английского образца и 5-киловаттный приемник. Помимо этого 5 ПЛ, а именно — «Тигр», «Рысь», «Пантера», «Ягуар» и «Тур» — получили новейшие приборы ультразвуковой подводной сигнализации («вибраторы» системы Фессендена, производство фирмы «Сабмарин сигнал», США). Перископов было 2 — производства итальянской фирмы «Оффигине Галлелео» с гидравлическими приводами (на 2х ПЛ привода были впоследствии заменены на электрические).

Некоторые лодки серии, а именно «Леопард» и «Волк» были оборудованы отечественными праобразами шноркеля (устройство для зарядки батарей на перископной глубине). На лодках удлинили приёмную трубу судовой вентиляции до уровня тумб перископов и, на ту же высоту, подняли газоотводную трубу от дизельных двигателей. Но, в связи с малым сечением приемной трубы, получаемого воздуха хватало только для работы одного дизеля и зарядка производилась очень медленно.

В связи с постоянным совершенствованием противолодочных ограждений 6 подводных лодок серии «Барс» в качестве дополнительно оборудования получили по 5 комплектов пневматических ножниц для резки противолодочных сетей, изготовленных «Петровской верфью».

История службы

К началу Первой Мировой войны в составе Российского Императорского Флота находилось 27 подводных лодок различных типов. По флотам они распределялись так: Балтийский — 11, Черноморский — 4, Тихоокеанский — 12. В основном это были лодки устаревших конструкций. На Балтике, где ПЛ на тот момент были востребованы больше всего, они составляли 2 дивизиона по 4 единицы, остальные 3 входили в состав Учебного отряда подводного плаванья. Самыми современными лодками Балтийского флота на тот момент были «Акула» и «Минога». Введение в строй серии «Барс», значительно усиливало флот и позволяло командованию более свободно себя чувствовать на оперативных просторах Балтики занимая не только оборонительные, но и атакующие позиции.

Первая Мировая Война

С приходом «Барсов» подводные силы Балтийского флота были реорганизованы - "Бригада подводных лодок" стала "Дивизией подводных лодок" и делилась уже на 4 дивизиона (1й и 2й «Барсы», 3й и 4й — остальные) и отряд особого назначения (малые прибрежные лодки). 1й дивизион («Барс», «Вепрь», «Гепард») и 2й дивизион («Тигр», «Львица», «Пантера») дивизии подводных лодок теперь составляли её основную ударную силу. В 1915 году «Барсы» уже активно использовались командованием в военных действиях и показали себя грозной силой, заставившей противника с ней считаться. Задачи «Барсы» выполняли разные: ходили в разведку, прикрывали боевые операции других кораблей, патрулировали, совершали самостоятельные набеги на прибрежные объекты. Но основной задачей конечно была охота за кораблями противника и эта задача успешно выполнялась - один за одним уходили под воду транспорта и баржи, как под немецким флагом, так и "нейтралы", уклоняющиеся от досмотра. В 1916 году благодаря решительным действиям подводников активность германского торгового и транспортного судоходства на Балтийском театре снизилась на порядок (по немецким оценкам вдвое), да и военный флот Германии вполне осознавал исходящую от «Барсов» угрозу и старался без особой надобности в зону их действия не соваться.

Гражданская война

После революции и с началом гражданской войны судьбы «Барсов» разделились - теперь они служили уже по разные стороны "баррикад". Балтийские «Барсы» активно воевали в составе Действующего отряда Балтийского флота (ДОТ) за "красных" - например «Пантера» отличилась потопив английский эскадренный миноносец «Виттория». «Барсы» Черноморского флота были захвачены германскими войсками, некоторые даже номинально числились в списках германского флота под другими именами, но признанные немцами морально устаревшими, все они были переданы в руки англо-французского морского командования для организации "Белого движения". Боевого применения эти корабли не получили и были затоплены "интервентами" при отступлении.

Вторая мировая война

По завершению гражданской войны уцелевшие «Барсы» заняли достойное место в рядах ВМФ СССР. По мере ввода в строй новых, более современных типов подводных лодок, уже советской постройки, ПЛ типа «Барс» переводили в разряд учебных и по мере ветшания разбирали на металл. К началу Второй Мировой войны только 2 «Барса» оставались в строю: легендарная «Пантера», как учебная и «Ягуар» — в роли плавучей зарядной станции (ПЗС). В 1942 году и «Пантеру» вывели из списков флота и переоборудовали в ПЗС. Незадолго до этого учебная «Пантера», включённая в ордер сил ПВО осаждённого Ленинграда, опять отличилась, сбив немецкий бомбардировщик, таким образом, завершив боевой счёт побед подводных лодок серии «Барс».

Поимённый список подводных лодок типа «Барс»

- «Барс» — заложен 28 сентября 1913 года, спущен на воду 2 июня 1915 года, вступил в строй 25 июля 1915 года. Участвовал в 1-й мировой войне на Балтийском море, совершил 15 боевых походов, из 15-го не вернулся. Предполагаемая дата гибели — 8.05.1917 в районе Хефринга (по немецким данным). В 1993 г. шведскими исследователями восточнее острова Готска-Санден обнаружена на глубине 120 м подводная лодка типа «Барс». Анализ маршрутов русских подводных лодок во время 1-й мировой войны показал, что в этом районе могли погибнуть ПЛ «Барс», «Львица» или «Гепард».

- «Гепард» — заложен 28 сентября 1913 года, спущен на воду 2 июня 1915 года, вступил в строй 12 июля 1915 года. Участвовала в 1-й мировой войне на Балтийском море. Совершил 15 боевых походов. 8 ноября 1915 года при выходе столкнулся с подводной лодкой «Е-8», возвращавшейся из похода, и получил пробоину с правого борта. Умелые действия командира и команды предотвратили затопление лодки, которая с трудом возвратилась в Ревельскую гавань. 12 октября 1917 года ПЛ «Гепард» вышла в поход к Фильзанду и из похода не вернулась, погибнув при неизвестных обстоятельствах.

- «Вепрь» — заложен 15 сентября 1913 года, спущен на воду в июне 1915 года, вступил в строй 3 сентября 1915 года. Участвовал в 1-й мировой войне на Балтийском море. Совершил 11 походов. 16 июля 1916 года потопил немецкий транспорт «Сирия», 26 июля 1917 года — транспорт «Фридрих Каров». 7-16 апреля 1918 года участвовал в Ледовом походе из Гельсингфорса в Петроград и вошел в состав действующего отряда Балтийского флота. 1 октября 1921 г. переименован в «ПЛ-11». 13 июня 1922 года выведен из боевого состава и передан школе подплава. 21 ноября 1925 года сдан в ОФИ для разборки на металлолом.

- «Волк» — заложен 15 сентября 1913 года, спущен на воду в июне 1915 года, вступил в строй 15 апреля 1915 года. Участвовал в 1-й мировой войне на Балтийском море. Совершил 9 боевых походов. 17 мая 1916 года, находясь в крейсерстве у берегов Швеции в районе Ландсорта, задержал и потопил торпедами германские пароходы «Гера», «Бианки» и «Кольга». 9 июня 1916 года обнаружил шведский пароход и стал всплывать для его досмотра, но пароход пошел на таран и ПЛ вынуждена была срочно погрузиться, таранного удара удалось избежать, но оба перископа были смяты. 8 июля 1916 года в Ботническом заливе потопил артогнем немецкий пароход «Дорита», взяв в плен капитана и предоставив экипажу возможность уйти на шлюпках к берегу. Вошел в состав действующего отряда Балтийского флота. 19 июля 1919 года «Волк» атаковал в Копорском заливе английские эсминцы. В 1920 г. переименован в «ПЛ-2». В 1920—1923 гг. прошел капитальный ремонт. В 1925 году переформирован в учебную ПЛ и передан Учебному отряду подводного плавания. В 1923 г. переименован в «Батрак». С 14 ноября 1931 года имел бортовой № 21, с 10 декабря 1932 года назывался «У-1», с 15 сентября 1934 года — «Б-5». 11 октября 1935 года сдан в ОФИ для разборки на металлолом.

- «Единорог» - заложен 1 августа 1915 года, спущен на воду в 1916 году, вступил в строй 22 декабря 1916 года. Первоначально предназначался для Сибирской флотилии, но с началом войны был зачислен в Балтийский флот. Участвовал в 1-й мировой войне, совершил 2 боевых выхода. 12 сентября 1917 года у о. Эре и выскочил на камни, затонул при попытке сняться. Через 13 дней, 25 сентября, лодка была поднята спасательным судном «Волхов» и приведена в Ревель, на судостроительную верфь «Ноблесснер». В феврале 1918 года, не окончив ремонта, уведен из Ревеля. На переходе от ударов о льды в корпусе появились трещины и вода стала поступать в лодку. Появился дифферент на корму, лодка встала почти вертикально и затонула в районе маяка Кокшер.

- «Змея» - заложена 4 июля 1915 года, спущена на воду в конце 1916 года, вступила в строй 29 марта 1917 года. Первоначально предназначалась для Сибирской флотилии, но с началом войны переведена в Балтийский флот. Участвовала в 1-й мировой войне, совершила 2 боевых выхода. С октября 1918 по 1923 гг. находилась в порту на долговременном хранении. Прошла капитальный ремонт. С 1 октября 1921 г. называлась «ПЛ-6». 31 декабря 1922 года переименована в «Пролетарий». С 14 ноября 1931 года имела бортовой № 23. 10 декабря 1932 года переформирована в учебную ПЛ и передана Учебному отряду подводного плавания по названием «У-2». 15 сентября 1934 года получила наименование «Б-6». 11 марта 1935 года сдана в ОФИ для разборки на металлолом.

- «Тигр» - заложен 3 июля 1914 года, спущен на воду в 1915 году, вступил в строй 8 апреля 1916 года. Участвовал в 1-й мировой войне на Балтийском море, совершил 12 боевых походов. Входил в состав действующего отряда Балтийского флота. В мае 1921 г. присвоен № 3, 1 октября 1921 г. — № 6, 31 октября 1922 г. переименован в «Коммунар», с апреля 1926 г. — «ПЛ-1», с 14 ноября 1931 г. — «ПЛ-11», с 1934 г. — «Б-1». В 1922-1924 гг. прошел капитальный ремонт. 10 марта 1935 года сдан в ОФИ для разрезки на металлолом.

- «Львица» - заложена 3 июля 1914 года, спущена в 1915 году, вступила в строй 23 июня 1916 года. Участвовала в 1-й мировой войне, совершила 5 боевых выходов. Из 5-го боевого похода, в который ПЛ «Львица» вышла 1 июня 1917 года, не вернулась, погибнув при невыясненных обстоятельствах.

- «Пантера» - заложена 3 июля 1914 года, спущена на воду 13 апреля 1916 года, вступила в строй 23 июля 1916 года. Участвовала в 1-й мировой войне на Балтийском море, совершила 10 боевых выходов. Участвовала в гражданской войне, в 1918—1919 гг. находилась в составе действующего отряда Балтийского флота (ДОТ). 31 августа 1919 года потопила у о. Сескар английский эскадренный миноносец «Виттория». С 1 октября 1921 г. — «ПЛ-5». 31 декабря 1922 г. переименована в «Комиссар». В 1924 году прошла капитальный ремонт. С 1931 г. — «ПЛ-13», с 1934 года — «Б-2». В 1933—1935 гг. была модернизирована. После модернизации ПЛ «Пантера» вошла в состав учебной бригады. 23 сентября 1941 года «Пантера» сбила немецкий бомбардировщик. В 1942 году ПЛ «Пантера» была переоборудована в плавучую зарядовую станцию «ПЗС-1». В 1955 году была полностью разоружена и сдана в ОФИ для разрезки на металлолом.

- «Рысь» - заложена 3 июля 1914 года, спущена на воду 13 апреля 1916 года, вступила в строй 4 ноября 1916 года. Участвовала в 1-й мировой войне на Балтийском флоте, совершила 6 боевых походов. «Рысь» принимала участие и в гражданской войне, входя в Действующий отряд Балтийского флота. В конце 1918 г. находилась на Ладожском озере, в 1919 году участвовала в боевых действиях в Финском заливе. В 1922—1924 гг. прошла капитальный ремонт. С 1 октября 1921 г. — «ПЛ-7», с 1923 г. — «Большевик», с 1931 г.- «ПЛ-14», с 1934 г. — «Б-3». 25 июля 1935 года во время учений в Финском заливе была протаранена линкором «Марат» и затонула со всем экипажем. 2 августа того же года была поднята спасательным судном «Коммуна» и разобрана на металлолом.

- «Кугуар» - заложен 3 июля 1914 года, спущен на воду в 1916 году, вступил в строй 22 декабря 1916 года. Участвовал в 1-й мировой войне, совершил 1 боевой поход. С 9 сентября 1918 года находился в порту на долговременном хранении. В июне 1922 года переквалифицирован в блокшив, а 4 октября 1926 года сдан в ОФИ на металлолом.

- "Леопард" - заложен 3 июля 1914 года, спущен на воду 3 декабря 1916 года, вступил в строй 4 ноября 1916 года. Участвовал в 1-й мировой войне на Балтийском море, совершил 5 боевых походов. 11 июня 1917 года столкнулся со сторожевым кораблем «Гарпун», который после столкновения затонул. С октября 1918 по 1921 гг. находился в порту на долговременном хранении. С 1920 г. — «ПЛ-4», с 1923 г. — «Красноармеец». Прошел капитальный ремонт в 1921 и в 1925 гг. В 1930 году участвовал в визите советских кораблей в Данию. В 1931 г. присвоен № 24. В октябре 1931 года, находясь в совместном плавании с ПЛ «№ 9» (бывший «Ерш»), пытался приблизиться к «Ершу», чтобы следовать в кильватере и протаранил его. «Ёрш», получивший пробоину в прочном корпусе, затонул. В 1932 году переклассифицирован в учебную ПЛ («У-З») и передан Учебному отряду подводного плавания. В 1934 году переименован в «Б-7». 8 марта 1936 года выведен из боевого состава и переоборудован в плавучую зарядную станцию (ПЗС). 29 декабря 1940 года законсервирован, впоследствии разобран на металлолом.

- «Угорь» - заложен 4 июля 1914 года, спущен на воду 22 октября 1916 года, вступил в строй 1 мая 1917 года. Первоначально предназначался для Сибирской флотилии, но с началом войны был зачислен в Балтийский флот. «Угорь» участвовал в 1-й мировой войне, совершил 2 боевых похода. С мая 1918 года находился в резерве. В 1920 году затонул у Балтийского завода, был поднят, разоружен и сдан в порт на хранение. 18 июня 1925 года передан в ОФИ для разборки на металл.

- «Тур» - заложен 2 июля 1914 года, спущен на воду 20 мая 1917 года, вступил в строй 8 августа 1917 года. Участвовал в 1-й мировой войне, совершил 3 боевых похода. «Тур» принимал участие и в гражданской войне - с 15 августа по 13 сентября 1918 года находился в Ладожском озере, затем был включен в Действующий отряд Балтийского флота. Совершил 27-28 ноября 1918 года первую боевую операцию Советского подводного флота — произвел разведывательную операцию на Ревельском рейде. В 1924 году прошел капитальный ремонт. В 1930 году «Тур» принимал участие в визите советских кораблей в Данию. 8 марта 1936 года выведен из боевого состава и переоборудован в плавучую зарядную станцию (ПЗС). 29 декабря 1940 года сдан в порт на хранение, исключен из боевого состава и после окончания Великой Отечественной войны разобран на металлолом.

- «Ягуар» - заложен 3 июля 1914 года, спущен на воду в 1916 году, вступил в строй 12 октября 1917 года. Не успел принять участие в 1-й мировой войне. Во время гражданской войны «Ягуар» входил в Действующий отряд Балтийского флота. С 1920 г. — «ПЛ-8». В 1921-23 гг. был капитально отремонтирован и переименован в «Краснофлотец». С 14 ноября 1931 года имел бортовой № 22, с 1934 года — «Б-4». 8 марта 1936 года выведен из боевого состава и переоборудован в плавучую зарядовую станцию (ПЗС). В 1946 году разобран на металлолом.

- «Язь» - заложен 3 июля 1914 года, недостроен, эвакуирован из Ревеля в Петроград. В 1918 г. сдан на долговременное хранение, в 1920 г. зачислен в боевой резерв, в 1926 г. передан в ведение Военморфонда. В 1929 г. использовался для опытных подъемов спасательным судном «Коммуна». В 1933 г. разобран на металлолом.

- «Гагара» - заложена 29 августа 1915 года, спущена на воду 24 сентября 1916 года, вступила в строй 20 июня 1917 года. ПЛ «Гагара» не успела принять участие в 1-й мировой войне. В мае 1918 г. захвачена германскими войсками и номинально числилась в списках германского флота под номером «US-4». В декабре того же года попала в руки англо-французского морского командования, 22-24 апреля 1919 года затоплена вблизи Севастополя на глубине 50-60 м.

- «Утка» - заложена 29 августа 1915 года, спущена на воду осенью 1916 года, вступила в строй 20 июня 1917 года. ПЛ «Утка» не успела принять участия в 1-й мировой войне. В мае 1918 года была захвачена германскими войсками и номинально числилась в списках германского флота под номером «US-3». В декабре того же года попала в руки англо-французского морского командования. 14 ноября 1920 года в составе морских сил Белого движения перешла в Константинополь, в декабре 1920 года перешла в Бизерту. До 1924 года, когда Франция признала СССР, на ней неслась служба русскими моряками. В конце 20-х годов разобрана на металлолом.

- «Буревестник» - заложен в октябре 1915 года, спущен на воду 15 ноября 1916 года, вступил в строй в начале 1918 года. ПЛ «Буревестник» не успела принять участие в 1-й мировой войне. В мае 1918 года «Буревестник» был захвачен германскими войсками. В декабре того же года перешел под англо-французское морское командование. 14 ноября 1920 года в составе морских сил Белого движения перешел в Константинополь, в декабре 1920 года перешел в Бизерту. До 1924 года, пока Франция не признала СССР, на «Буревестнике» служили русские моряки. В конце 20-х годов разобран на металл.

- "Орлан" - заложен в октябре 1915 года, спущен на воду 12 сентября 1916 года, вступил в строй в октябре 1917 года. «Орлан» не успел принять участие в 1-й мировой войне. В мае 1918 года был захвачен германскими войсками. Передан англо-французскому командованию. 22-24 апреля затоплен вблизи Севастополя. Обнаружили лодку водолазы ЭПРОНа в 1925 году, проводившие поиск затопленных боевых кораблей по заявке Военно-морского флота. «Орлан» лежал на глубине 31 м, с креном 67 град. на левый борт и незначительным дифферентом на корму. После подъема подводная лодка «Орлан» была сдана на металлолом.

- «Пеликан» - заложен в октябре 1915 года, спущен на воду 4 сентября 1917 года. Не достроен. «Пеликан» в недостроенном виде был отбуксирован в Одессу, где он последовательно попал сначала в руки германского, а затем англо-французского морского командования. В конце апреля 1919 года «Пеликан» был затоплен у входа в Одесский порт на глубине 16 метров, а в августе 1924 года был поднят водолазами ЭПРОНа. После подъема был разобран на металлолом.

- «Лебедь» - заложена в октябре 1915 года, спущена на воду 13 сентября 1917 года. Не достроена. В недостроенном виде была отбуксирована в Одессу, где, в конце апреля 1919 года, была затоплена англо-французским морским командованием.

Подводные минные заградители типа «Ёрш»

- «Ёрш» - заложен 4 июля 1914 года, в процессе постройки переоборудован в подводный минный заградитель. Спущен на воду в середине 1917 года, вступил в строй 15 декабря 1917 года. Минзаг «Ерш» не успел принять участия в 1-й мировой войне. С октября 1918 по 1919 гг. находился в порту на хранении. 11 октября 1919 года переведен на Ладожское озеро, 22 июля 1921 года возвращен в состав Морских сил Балтийского моря. С 1 октября 1921 г. — «ПЛ-9», с 31 декабря 1922 г. — «Рабочий». Прошел капитальный ремонт в 1922—1924 гг. 22 мая 1931 года во время совместных учений с ПЛ «№ 4» (бывший «Леопард») в Финском заливе был протаранен ограждением правых носовых горизонтальных рулей «Леопарда». В прочном корпусе появилась пробоина величиной с ладонь. Старания команды заделать пробоину не увенчались успехом и подводная лодка затонула со всей командой. Несмотря на то, что место затопления лодки было приблизительно известно, ее удалось найти только в 1932 году. Лодка лежала на глубине 84 метра без крена, с дифферентом на корму. Подъем «Ерша» производился в 1933 году Балтийской экспедицией ЭПРОНа и был закончен 21 июля 1933 года. После подъема «Ерш» был сдан на слом.

- «Форель» - заложена 4 июля 1914 года, строилась как подводный минный заградитель по примеру «Ерша». Не была достроена, механизмы и оборудование были использованы для ремонта других подводных лодок. С 1 октября 1921 г. — «ПЛ-13». В апреле 1927 г. передана Комцветфонду, в июне 1927 г. — Ленвоенпорту, в 1929 г. использовалась спасательным судном «Коммуна» для тренировки в подъеме затонувших подводных лодок, после чего была разобрана на металлолом.

Литература и источники информации

И. Ф. Цветков «Подводные лодки типа «Барс» (1913—1942)»

https://flot.com/history/imperialsub/bars/

https://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/Bars/list.htm