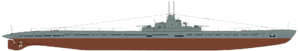

Подводные лодки типа К («Крейсерская») ХIV серии

Эта статья редактируется участником OT4eBaLLI в рамках конкурса «Вики-спринт №2: Корабли ВМФ СССР».

За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания. Просьба воздержаться от правок.

| 12 ед. Заказано |

| 11 ед. Построено |

| 1936-1944 гг. Годы постройки |

| 1938-1957 гг. Годы службы |

| Балтийский завод №189, Адмиралтейские верфи (Ленинград) Место строительства |

| 1490 / 2104 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 98 / 7,4 / 4,04 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| Дизель-электрическая Энергетическая установка |

| 22,5/10,2 узл. Скорость хода |

| 4100/180 миль Дальность плавания |

| 67 чел. Общая численность |

| 10 чел. Офицеры |

Артиллерия главного калибра

- 2 - 100-мм орудия;

- 2 - 45-мм орудия.

Минно-торпедное вооружение

- 6 носовых ТА калибра 533 мм;

- 4 кормовых ТА калибра 533 мм;

- Боекомплект - 24 торпеды;

- Мины заграждения - 20шт.

К-1, К-2, К-3, К-21, К-22, К-23, К-51, К-52, К-53, К-54, К-56

Содержание

История создания

Предшественники и предпосылки к созданию

После потрясений двух войн (Первой Мировой и гражданской) и двух революций — Красному флоту РККА, молодой Советской республики, от Российского Императорского флота досталось немного. Из всех подводных сил к дальнейшей эксплуатации были пригодны лишь несколько подводных лодок типа «Барс» и «АГ» («Американский Голланд») — остальные подлежали разукомплектации и разборке на металл — в силу полного морального и технического устаревания. Новому флоту срочно требовались новые подводные лодки. В это время, в мире, наблюдалась тенденция увеличения роли (заказов) больших или, как их еще называли, эскадренных типов подводных лодок. И СССР, окруженный с двух сторон океанами, исключением не стал - первым же заданием на проектирование подводных лодок для ВМФ СССР была большая торпедная позиционная подводная лодка, ставшая подводной лодкой первой серии типа Д («Декабрист»). Новая ПЛ должна была обладать надводной скоростью в 22 узла при дальности плаванья в 15000 миль и нести шесть носовых и четыре кормовых торпедных аппарата с двойным запасом торпед, а также иметь мощное артиллерийское вооружение (калибр не менее 100мм). Такие подводные крейсеры в первую очередь предназначались для Тихоокеанского и Северного флотов.

Все 6 подводных лодок типа Д «Декабрист» были построены в 1929 году. В процессе постройки и испытаний был выявлен ряд серьёзных недостатков проекта. У лодки была плохая мореходность, не удалось достигнуть заданной надводной скорости - она составляла всего 15 узлов. Пришлось отказаться от части артиллерии. Так же были недостаточны скорость погружения и остойчивость в подводном положении.

Тем временем, по данным разведки, ВМФ США, Японии и Великобритании - вовсю развивали концепцию эскадренных подводных лодок с мощным артиллерийским вооружением. Так, например, только в Англии были созданы сначала подводные мониторы типа «М» с 305мм орудийной установкой, а в 1925 году англичане построили крейсерскую подводную лодку «Х-1» водоизмещением 2 780 т, вооруженную четырьмя 130-мм орудиями в 2х двухорудийных башнях и торпедными аппаратами. Мощность дизельной энергетической установки, которая обеспечивала лодке надводную скорость 20 узлов, составляла 1 200 л.с.

Учитывая эти данные и опыт постройки серии «Декабрист», было принято решение о создании подводных крейсеров серии IV — «Правда» и выдано проектное задание на неё. Задание предполагало наличие 2х пушек калибра 130 мм в башенных установках, 8ми торпедных аппаратов и достижение дальности плавания в 12000 миль с автономностью 45 суток при надводной скорости до 12 узлов (максимальная скорость не менее 20ти узлов).

Проектирование

В 1935 году Рудницкий М.А., начальник отдела подводного кораблестроения НИВК, предложил свой вариант данной подводной лодки «КР» («Крейсер Рудницкого»). В своих разработках Рудницкий опираясь на опыт создания ПЛ «Правда» с учетом перспективы разработки новых мощных и легких дизельных двигателей завода «Русский дизель». 15 апреля 1935 года предложенный проект был одобрен СТО и его включили в программу 1936 года.

25 января 1936 года утвердили эскизный проект «крейсерской эскадренной подводной лодки» «КЭ-9» серии XIV (в дальнейшем подводная лодка получила обозначение «К» - крейсерская, и прозвище «Катюша»). Главным конструктором подводных лодок данного типа назначили Рудницкого М.А. Технический проект под его руководством был разработан в ЦКБС-2 (позднее ЦКБ-18). В разработке проекта принимали участие инженеры-конструкторы Быков Н.М., Горячев П.Г., Новожилов В.В., Сегаль В.Ф. и др. Чтобы выбрать наиболее рациональные форму и размеры корпуса, в опытном бассейне испытали более 20 моделей подводного крейсера.

Первоначальным ТТЗ предусматривалось наличие на крейсерской подводной лодке самолета. Считалось, что это усилит самооборону подлодки и расширит район наблюдения за судами противника. Такой самолет 1934 году построил Четвериков И.В. под шифром СПЛ (специальный лодочный). СПЛ – свободонесущий моноплан со 100-сильным мотором. Консольные части стабилизатора и крылья с поплавками – складные. В сложенном состоянии самолет вписывался в ангар-цилиндр длиной 7450 мм и диаметром 2500 мм. Однако в дальнейшем от использования самолета отказались.

В то же время в процессе проектирования, постройки и испытаний подводных лодок XIV серии выявился ряд конструктивных недостатков. Общий (технический) пр. 41 составлялся в ЦКБ-18, где заместителем начальника и главным инженером был Б. М. Малинин, поручивший в июне 1937 г. инженеру корпусного отдела А. В. Базилевичу проверить расчеты по XIV серии. Результаты проверки выявили, что из-за неучета заявленного заводом "Русский дизель" центра тяжести главных двигателей и перевесов по корпусу, центр тяжести лодки поднялся на 7 см. Это вызвало уменьшение начальной метацентрической высоты в надводном положении до 0,33 м (0,4 м по спецификации) и в подводном — до 0,26 м (0,3 м).

По настоянию Малинина, который отстаивал свой вариант проекта (с минными трубами), М. А. Рудницкий 27 июня 1937г. был даже временно отстранен от руководства проектированием XIV серии, виновниками просчетов в нагрузке называли также руководителей механического отдела Э. Э. Крюгера, к этому времени уже арестованного органами НКВД, и Н. В. Анучина. Для повышения остойчивости ширину корпуса лодки пришлось увеличить с 7,0 до 7,4 м. Но это не спасло положение, так как центр тяжести дизелей фактически оказался на 1 м выше проектного. Для увеличения остойчивости пришлось отказаться от обтекаемых щитов 100-мм орудий, прочных шахт для погрузки мин и даже уменьшить толщину листов обшивки легкого корпуса. По результатам испытаний головной лодки К-1 начальная метацентрическая высота в надводном положении составила 0,34 м, в подводном - 0,28 м.

Указанные просчеты нарушили планы постройки лодок типа "КЭ" и сказались на проектировании лодок ХIV бис серии (пр. 41а).

Дальнейшее развитие проектов

Поскольку еще на ранних стадиях проектирования были выявлены некоторые недостатки «Катюш» предпринималось несколько попыток развить и модернизировать проект. Первая попытка развития подводных лодок типа «К» была предпринята в 1937 году. Под руководством Б. А. Малинина в ЦКБ-18 начались работы над серией XIV-бис — проектом 41а или тип «КЭ». От базового проекта он отличался установкой создававшихся в то время дизельных двигателей мощностью 6000 л.с. каждый и возврат к размещению ангара с гидросамолетом СПЛ. В качестве одной из причин официального отказа назывались недопустимость снижения подводной скорости и увеличения водоизмещения.

В январе 1940 г. по распоряжению Кузнецова Н.Г., нового наркома ВМФ СССР, вернулись к разработке улучшенного проекта получившего обозначение «КУ» или «Крейсерская улучшенная». Работы поручили ЦКБ-18 под руководством Дерибина З.А. Основные изменения «КУ»: введение цельносварного корпуса и установка двигателей 10ДКР (мощность каждого 6000 л.с.). При этом, подводное водоизмещение должно было вырасти на 80 тонн, а надводное на 50—60 тонн. Надводная скорость должна была увеличиться до 24 узлов, а автономность до 60 суток. Эскизный проект «КУ» планировалось завершить в 1941 , а тех. проект — в 1942 году. Закладка первых двух лодок по новому проекту также планировалась на 1942 год. Однако данные планы оказались сорваны начавшейся ВОВ и дальнейшего развития подводные лодки тип «К» не получили.

Постройка и испытания

27 декабря 1936 года на ленинградских заводах – Адмиралтейском, Балтийском, «Судомех» – были заложены первые 3 подводные лодки типа «К». М.А.Рудницкий был назначен и главным строителем на заводе №194 Адмиралтейском.

Первоначально в соответствии с утвержденной 26 июня 1936 года СНК СССР 10-летней кораблестроительной программой, предполагалось построить 62 «катюши»: 6 для Балтийского Флота, 4 для Черноморского, 17 для Северной военной флотилии и 35 для Тихоокеанского. Однако в реальности заложили 12 субмарин - 6 для ТОФ и по 3 для КБФ и СФ.

На ранней стадии строительства возникли значительные проблемы. При составлении весовой нагрузки выяснилось, что центр тяжести дизельных двигателей (каждый 130 т) в действительности размещается на метр выше. Метацентрическая высота становилась значительно меньше спецификационной. По ряду разделов выявили строительную перегрузку. Все это результат спешки, при которой закладка подводных лодок фактически совпала с утверждением тех. проекта.

Чтобы спасти уже частично построенных корабли уменьшили толщину обшивки надстройки и ограждения рубки, сняли щиты пушек и облегчили ряд конструкций в верхней части лодки. Чтобы компенсировать перегрузки пришлось уменьшить толщину легкого корпуса. Метацентрическая высота осталась на уровне 300 мм, но сильные и продолжительные крены сохранялись.

В 1937 году опасались, что проект может оказаться менее удачным, чем тип «П». В связи с этим дальнейшие закладки приостановили до завершения испытаний головных судов.

Первоначально Адмиралтейский завод должен был сдать три первые единицы в конец 1938 года, пять следующих – в 1939 году и оставшихся – до конца 1940 года. Однако сроки в связи с затягиванием изготовления «начинки» для подлодок, в первую очередь силовой установки, были сорваны.

При изготовлении прочного корпуса подводных крейсеров использовали традиционный метод клепки, хотя руководство заводов, имея подготовленные кадры сварщиков и опыт сварочных работ, предлагало выполнить их цельносварными. Это предложение в УВМС не утвердили, мотивируя сложностью переработки чертежей и возможностью срыва сроков сдачи. Однако подлодках типа «К» сварными был выполнен легкий корпус, надстройка и фундаменты под вспомогательные и главные механизмы. Сочетание сварной и клепаной конструкций потребовало от тех. бюро заводов тщательно проработать узлы и детали.

Во время испытаний головных кораблей удалось развить заданную скорость хода. Вскрылись и ошибки, допущенные на стадии проектирования, однако их последствия выглядели не столь значительными. Сюрпризом не стали посредственные мореходные качества подлодок. Острые обводы носовой части подводных крейсеров прорезали волну, что не позволяло подлодке типа «К» реализовать свою надводную скорость при волнении выше 3-4 баллов. Кроме того через открытый рубочный люк в центральный пост попадали обильные порции воды. Несмотря на выявленные недостатки, комиссия посчитала, что указанные недостатки будут устранены при помощи новой «широкой» конструкции носовой части, которой в 1940 году оснастили «К-3» вышедшую на испытания.

В связи с отсутствием мин провести испытания минного устройства смогли лишь в декабре 1940 – январе 1941 года. При этом использовались мины, собранными во флотских мастерских поштучно. Устройство, несмотря на замечания, приняли на вооружение, но с оговоркой, что в июне-сентябре 1941 года будут проведены контрольные испытания с использованием серийно изготовленных мин. Данные планы были сорваны, чем частично объясняются многочисленные выявленные в годы войны проблемы с устройством.

Считая, что все «детские болезни» со временем удастся устранить, приемная комиссия оценила «катюши» в целом очень высоко.

На испытаниях в 1939 г. К-1 несколько превысила задания по скоростям хода и дальностям плавания, время срочного погружения составило 61 с, время всплытия - не превышало 10 мин. Правда, конструкция системы погружения и всплытия с ее тремя бескингстонными ЦГБ и минно-балластной цистерной не предусматривала излюбленного подводниками позиционного положения. В приемном акте были отмечены зарывание лодки носом на большой волне (5 баллов и более), несовершенство системы погрузки торпед, особенно в кормовые аппараты (время погрузки 6- 8 ч) , а также недостаточная эффективность гидроакустических средств.

Описание конструкции

Конструкция подводной лодки – двухкорпусная. Прочный корпус имел цилиндроконическую форму диаметром 5,7 м. Сборка осуществлялась при помощи клепки. Использовались стальные конструкции толщиной 18 – 22 мм. Прочная рубка подводной лодки размещалась над отсеком №3 и представляла собой горизонтальный цилиндр (диаметр 2,3 м) со сферическими концевыми переборками. В ней был размещен главный командный пункт. Также она могла использоваться в качестве шлюзовой камеры. Переборки между отсеками 1-2, 2-3, 5-6 сферические. Переборка между отсеками 3-4 плоская. Все эти переборки были рассчитаны на давление 10 кгс/см2. Переборки между отсеками 4-5, 6-7 плоские, но рассчитаны на давление 2 кгс/см2. Концевые переборки — литые, сферические. При изготовлении легкого корпуса лодки использовались 6-мм стальные листы соединенные сваркой.

На субмарине имелось 14 балластных цистерн. №№ 3, 4, 7, 8 и 9 служили для хранения топлива. Общий максимальный запас топлива составлял 243 т. Цистерна №14 размещалась внутри прочного корпуса под центральным постом и являлась минно-балластной (на подлодках «К-51»-«К-56» данную цистерну переоборудовали в топливную). Управление кингстонами и клапанами вентиляции осуществлялось при помощи пневматических приводов дистанционно. Цистерны №№ 2, 12, 13 оборудовались шпигатами вместо кингстонов. Крышки люков открывались электроприводами.

Подводные лодки этой серии были двухкорпусными, прочный корпус формировался из цилиндров (диаметром 5300 и 4850 мм) и усеченных конусов с обшивкой толщиной 18 и 22 мм. Из 14 цистерн главного балласта 5 (ЦГБ № 3, 4, 7, 8, 9) были приспособлены для хранения топлива (общий максимальный запас 243 т), что позволило обеспечить 16500-мильную дальность плавания надводным экономическим ходом. Одна из ЦГБ (№ 14) была минно-балластной, в ней помещалось устройство для постановки 20 мин заграждения типа ЭП-36 (масса заряда 300 кг, длина минрепа 400 м), заполнялась эта цистерна через люки для сбрасывания мин. Она была размещена под центральным постом, придавая большую остойчивость подводной лодке в подводном положении. ЦГБ № 2, 12, 13 были оборудованы шпигатами вместо кингстонов. На этой подводной лодке впервые в отечественном кораблестроении была обеспечена надводная непотопляемость при наличии топлива в балластных цистернах. Непотопляемость обеспечивалась при приеме топлива в ЦГБ № 3, 4, 8 и 9.

Прочный корпус подразделялся на семь отсеков, все три сферических и одна плоская (между III и IV отсеками) переборки рассчитывались на давление 10 кгс/см. Остальные две переборки (между IV и V, VI и VII отсеками) были легкими и обеспечивали водонепроницаемость только в надводном положении (были рассчитаны на давление 2 кгс/см. кв). Прочный корпус подводной лодки XIV серии был клепаный. Но легкий корпус, надстройка, все фундаменты выполнены сварными.

В надстройке легкого корпуса в корме установили еще 2 торпедных аппарата. Торпеды в кормовые аппараты принимались через их передние крышки, причем для загрузки нижних аппаратов (седьмого отсека) требовалось придать ПЛ дифферент на нос. На верхней палубе у ходовой рубки стояли впереди и позади ее по одному 100- мм орудию (с увеличенной дальностью стрельбы по морским береговым целям и возможности ведения огня по самолетам при угле возвышения до 45 градусов), а на мостике над боевой рубкой - в орудия калибра 45-мм (зенитные полуавтоматы). Снаряды к орудиям подавались вручную из прочных кранцев (герметичных ящиков, установленных вблизи орудий) и из корпуса ПЛ с помощью элеваторов (специальных устройств в виде шахт).

ПЛ серии XIV спроектированные для них мины были расположены в специальной минно-балластной цистерне. Они перемещались в ней на роликах по рельсам электролебедками и при постановке сбрасывались с помощью ручного рычага под киль через люки, игравшие одновременно роль кингстонов для заполнения цистерны забортной водой при погружении. Рукоятка рычага была выведена на пост управления сбрасывания мин. Минно-балластная цистерна имела входной люк для проникновения в нее и верхние люки для погрузки мин. Из-за низкой надёжности минного устройства, продемонстрированной на головных лодках серии, на балтийских К-51, К-52, К-53, К-55 и К-56, достраивавшихся уже в ходе войны, минные устройства не устанавливались.

Внутренние отсеки

Корпус подводных лодок типа «К» разделялся на семь отсеков в которых находились:

- - 6 торпедных аппаратов (принцип их расположения тот же, что у ПЛ типа "Декабрист"). Они отличались от предшествовавших конструкцией отдельных узлов и системой крепления. Для открывания передних крышек носовых торпедных аппаратов впервые применялся электропривод, дублированный ручным приводом. Устанавливалась электрическая коробка-автомат для залповой и одиночной стрельб. Здесь же находились на стеллажах 10 запасных торпед. В отсек могли быть дополнительно приняты еще 4 торпеды, помещавшиеся в специальных пеналах под нижними торпедными аппаратами, что несколько усложняло обслуживание торпедных аппаратов.В верхней части отсека имелся торпедопогрузочный и входной люк. В носовой части отсека устанавливались приводы к брашпилю и горизонтальным рулям с электродвигателями. Носовые горизонтальные рули могли складываться вдоль бортовой надстройки. В кормовой части отсека находился пост продувания главного балласта. В отсеке имелись койки для личного состава. В трюмной части отсека были расположены дифферентная, торпедозаместительные и провизионные цистерны;

- - кают-компания и одноместные каюты командирского состава. У его носовой переборки стояли водяной насос, холодильная машина для провизионки первого отсека и гирокомпас. Ниже в герметичной аккумуляторной яме были расположены 2 носовые группы аккумуляторных батарей по 60 элементов. Под ними размещались топливные цистерны;

- - центральный пост. Здесь было сосредоточено управление системами погружения и всплытия, сжатым воздухом, горизонтальными и вертикальным рулями, аварийным продуванием главного балласта, а также дифферентовкой, откачкой воды из уравнительных цистерн и всех трюмов. В отсеке размещались также радиорубка с коротковолновыми станциями большой мощности (на испытаниях была установлена устойчивая радиосвязь между Балтикой и Тихим океаном), гидроакустическая рубка с шумопеленгаторной установкой "Марс" и штурманский пост. Имелись 2 воздуходувки и 2 водяных насоса - один с большой подачей, другой - такой же, как во втором отсеке. Под центральным постом управления находился артиллерийский погреб и минно-балластная цистерна. Над отсеком была укреплена прочная рубка в виде горизонтального цилиндра диаметром 2340 мм, закрытого на торцах сферическими переборками. В ней размещался главный командный пункт, который был оборудован репитером гирокомпаса, двумя перископами (командирским и зенитным) повышенной светосилы с приспособлением для фотосъемки, приборами торпедной стрельбы. Рубка могла быть использована как щлюзовая камера;

- - был отведен под кубрик и кают-компанию старшин. Здесь были электрокамбуз и провизионная цистерна. В аккумуляторной яме находились 2 кормовые группы АБ по 60 элементов каждая. Все группы (носовые и кормовые) аккумуляторов имели только параллельное соединение. Была применена как общеямная, так и индивидуальная (для каждого элемента) вентиляция АБ. Для сжигания выделяющегося водорода имелись приборы "К-5". В носовом трюме отсека размещался артиллерийский погреб. В отсеке находились также компрессор воздуха высокого давления и вытяжной вентилятор;

- - стояли 2 дизельных двухтактных, реверсивных, бескомпрессорных двигателя надводного хода типа "9ДКР" мощностью по 4200 л.с. при 400 об / мин. с обслуживающими их механизмами. Подобные мощные дизели ранее в советском подводном кораблестроении не применялись. Для них были созданы компактные ротативные приводные компрессоры, обеспечивающие надежную работу дизелей. С линиями двух валов дизели были соединены гидравлическими муфтами, которые гасили их крутильные колебания. Нижнюю часть отсека занимали масляные цистерны;

- - были расположены 2 главных гребных двухъякорных электродвигателя "ПГ-11" по 1200 л.с. при 235 об / . Тут же находился дизель-генератор "38К-8" мощностью 800 л.с., предназначенный для зарядки АБ и плавания в надводном положении экономической скоростью. Наличие его (что впервые применялось для выполнения подобных задач на советских ПЛ) способствовало сохранению ресурса главных дизелей. Дизель-генератор мог быть использован для максимального повышения надводной скорости при совместной работе на гребные валы с главными дизелями и главными гребными электродвигателями. В отсеке находились также второй компрессор ВВД и койки личного состава.

- - 2 торпедных аппарата (по горизонтали), электромоторы с приводами к кормовым горизонтальным и вертикальному рулям. В верхней части отсека был входной люк. В отсеке имелись койки для личного состава.;

Отсеки №№ 1, 3, 6 и 7, представляли собой отсеки-убежища, которые были оборудованы постами аварийного продувания главного балласта.

Энергетическая установка и ходовые качества

Подлодки типа «К» оснащались двумя главными дизельными двигателями надводного хода типа 9ДКР (мощность каждого 4200 л. с. при 400 об/мин, разработаны ленинградским заводом «Русский дизель»), вспомогательным дизель-генератором (дизель 38К8 и генератор ПГ84/42) и двумя электродвигателями типа ПГ11 (мощность каждого 1200 л. с. при 235 об/мин). Аккумуляторные батареи типа «С» были разделены на 4 группы (соединение между собой параллельное) по 60 элементов, размещавшихся в трюмах отсеков №№ 2 и 4.

Носовые горизонтальные рули – складывающиеся. Горизонтальные рули в сложенном состоянии размещались вдоль борта надстройки. Отливные средства состояли из одного центробежного насоса М-125 и трех трюмных поршневых насоса ТП-18 (один - дифферентовочный). Для пополнения запасов сжатого воздуха служили два компрессора высокого давления (производительность каждого 15 л/мин). Имелся стабилизатор глубины без хода. Для провизионных цистерн впервые в отечественном подводном судостроении применили рефрижераторную фреоновую установку. Для пополнения питьевой воды имелось два элетроопреснителя (производительность каждого 40 л/ч).

Как уже говорилось ранее, скорость подводных лодок типа «К» во многом зависела от состояния моря. По данным ГМШ, 20 узлов достигалось при волнении менее 3 баллов, при 4 баллах она составляла уже 18 узлов, при 5 – 11 уз., при 6 – 9 уз., при 7 баллах – 6 уз. При волнении более 8 баллов движение против волны под главными дизелями становилось невозможным, и необходимо было переключаться на вспомогательный дизель, обеспечивающий скорость не более 4 уз. Кроме того наблюдались значительные крены – до 35 градусов при волнении 7 баллов и до 55 в условиях шторма.

Для получения большой надводной скорости требовались новые, значительно более мощные дизели, чем применявшиеся до тех пор на отечественных подводных лодках. Такие дизели были созданы заводом «Русский дизель» в Ленинграде. Главные двигатели надводного хода — двухтактные бескомпрессорные реверсивные дизели типа 9ДКР мощностью каждый по 4200 л.с. при 400 об/мин — соединялись с линиями валов гидравлическими муфтами. В шестом отсеке вместе с главными гребными электродвигателями типа ПГ-11 (МГ-11?) (мощность 1200 л.с. при 235 об/мин.) размещался дизель-генератор с коломенским двигателем типа 38К8 мощностью 800 л. с. Он служил для обеспечения экономического надводного хода, зарядки аккумуляторных батарей на режимы II и III ступени и для подачи тока на главные станции для электродвижения при совместной работе на гребные валы главных электродвигателей и главных дизелей для получения максимально возможного надводного хода. Использование дизель-генератора для зарядки аккумуляторной батареи и экономического надводного хода позволяло сохранить ресурс главных дизелей и расширяло маневренность энергетической установки.

Аккумуляторная батарея состояла из двух групп (по 120 элементов типа С в каждой) и обеспечивалась общеямовой и индивидуальной для каждого элемента вентиляцией и приборами для дожигания водорода. Одна группа размещалась в аккумуляторной яме второго, а вторая - четвертого отсеков. Аккумуляторные ямы были устроены по типу лодок I серии - со сплошным металлическим настилом и проходом для обслуживания элементов. Такое устройство привело к уменьшению высоты расположенных над ямами жилых и служебных помещений, которая оказалась меньше, чем на лодках II и IX серий, значительно уступающих "катюшам" по общему объему прочного корпуса.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Стандартный комплект радиоаппаратуры подводных лодок типа «К» включал в себя: КВ-передатчик «Скат» ДВ-передатчик «Окунь» (резервный) ДВ-приёмник «Дозор» (основной) КВ-приёмник 45-ПК-1 УКВ-приёмопередатчик «Рейд» В 1945 году К-56 и К-53 были также оснащены выдвижной перископной антенной ПА-3. Помимо радиоаппаратуры, все лодки оборудовались станциями звукоподводной связи «Сириус».

В стандартный комплект навигационного оборудования лодок входили: Гирокомпас «Курс-1» Гирокомпасы ГУ М-1 модель 2 Магнитный компас ГОН диаметром 127 мм Электромеханический лаг ГО М-3 модель 1 Эхолот ЭЛ Радиопеленгатор «Градус-К» или «Бурун»

На лодках имелось по два перископа, командирский и зенитный, оптической длиной 8,5 метров и ходом в 4 метра, размещённых в прочной рубке. На первых шести лодках изначально устанавливались командирские перископы германского производства, с постоянным местом наблюдения, не зависящим от положения головки перископа, но из-за сложностей в эксплуатации и ненадёжности их вскоре заменили на советские.

Также на всех лодках имелся шумопеленгатор «Марс-16». На К-1 в опытном порядке в апреле 1941 года был смонтирован гидролокатор «Антарес-1», но испытания показали его непригодность. К-3 и К-22 были в конце 1942 года оснащены гидролокаторами «Асдик/Дракон-129», поставлявшимися по ленд-лизу, но дальнейшего развития эта программа не получила.

Экипаж и обитаемость

Экипаж подводной лодки тип «К» состоял из 10 офицеров, 20 старшин и 37 рядовых. На подводных крейсерах серии XIV были обеспечены лучшие условия обитаемости: для офицеров были оборудованы каюты, каждый старшина и рядовой имели отдельную койку. Старшины получили свою кают-компанию. Впервые на отечественных лодках появились душевые для личного состава и рефрижераторная фреоновая установка в провизионной цистерне, а также два электроопреснителя воды (производительностью по 40 л/ч каждый) и электрокамбуз.

Вооружение

Артиллерия

Артиллерийское вооружение подводных лодок «Катюша»: два орудия Б-24ПЛ калибра 100 мм образца 1938 года и два полуавтоматических орудия 21-К калибра 45 мм образца 1933 года. Боезапас каждого 100-мм орудия составлял 200 патронов (по некоторым данным данные орудия являлись модернизированными и их боезапас составлял по 400 выстрелов). Боезапас 45-мм орудий — по 600 выстрелов, углом возвышения до 85 градусов. Часть патронов хранилась в ограждении рубки в специальных герметичных кранцах. 100-мм орудия устанавливались на поворотных площадках, имевших фальшборт с трех сторон. Чтобы увеличить углы обстрела кормовой 21-К в бортах выполнили откидные панели, которые в ходе войны заменили постоянными вырезами с фальшбортами. Зенитное вооружение усиливалось двумя выносными пулеметами «Максим» калибра 7,62 мм.

Торпедное вооружение

Всего на субмарине имелось шесть торпедных аппаратов в носовой части располагавшихся по три в два ряда и два в кормовой. Еще два кормовых торпедных аппарата располагались в надстройке, хотя большинство механизмов управления находилась внутри. Все стальные трубчатые, пневматические торпедные аппараты имели калибр 533,4 мм и обеспечивали запуск торпед с глубины менее 15 м. Лодки оснащались электрическими «автоматическими коробками торпедной стрельбы», позволявшими осуществлять пуск из боевой рубки с интервалом 2 секунд, однако из-за ненадежности их практически не использовали. В 1944 году создали счетно-решающий прибор ТАС-Л, позволявший определять курс и скорость цели для расчета параметров стрельбы. Однако значительные габариты не позволяли устанавливать прибор в лодке без снятия прочной рубки. В связи с этим ТАС-Л был установлен в конце 1944 года лишь на К-21.

Штатный боекомплект лодки - 24 торпеды. В первом отсеке на стеллажах хранились 10 запасных торпед, под нижними торпедными аппаратами 4 могли в пеналах, однако на практике их никогда не загружали, таким образом, боекомплект составлял 20 торпед. Кроме того, в холодное время года вода в торпедных аппаратах в надстройке замерзала, поэтому в Северном и Балтийском флотах зимой эти аппараты не заряжались. Время перезарядки носовых аппаратов – 50 минут, время приемки торпед – 5 часов. В годы ВОВ на подлодках типа «К» применялись торпеды 53-38, 53-38У и 53-39.

Минное вооружение

В отличие от минного заградителя «Ленинец» на подлодках серии XIV постановщик и мины «ЭП-36» были расположены в специальной минно-балластной цистерне, а не в кормовых трубах. Устройство минно-балластной цистерны позволяло проникать в нее изнутри прочного корпуса через люк. Само минное устройство прошло испытания на подлодке «Форель». При постановке мины перемещались электролебедкой по рельсам и сбрасыванием под корпус через два люка, выполненных в легкой обшивке цистерны. Рукоятку рычага вывели на пост управления сбрасывания мин.

Модернизация и переоборудование

Служба и боевое применение

Из заложенных 12 подводных лодок XIV серии, достроено было 11. Их строили на Ленинградских заводах. На строительство каждой лодки сданной флоту накануне войны (сдано шесть), уходило 3-4 года. Пять подводных лодок XIV серии достраивали и сдавали флоту во время войны. Все лодки приняли участие в войне и подтвердили высокие боевые качества, заложенные при их проектировании и постройке. На их счету много смелых и успешных операций. Подводная лодка К-21 под командованием Героя Советского Союза Н. А. Лунина в июле 1942 г. атаковала немецкий линкор «Тирпиц», выпустив по нему четыре торпеды. Подводные лодки К-21 и К-52 стали Краснознаменными, а К-22 - гвардейской.

В общей сложности на счету подводных лодок типа «К» XIV серии насчитывалось 37 потопленных судов (общее водоизмещение 82597 брт) и 20 вспомогательных и боевых кораблей, повреждены были 4 боевых корабля и 8 судов (35126 брт) противника. Подлодки данного типа уничтожили: - торпедами 4 вспомогательных судна, 5 боевых кораблей и 16 транспортов (43195 брт); - на минах погибли 5 боевых кораблей и 12 судов (33997 брт); - потоплены артиллерией 3 вспомогательных судна, 3 боевых корабля и 9 транспортов (5405 брт).

После войны в составе советского ВМФ остались 6 подлодок типа «К», 5 из них погибло.

Северный Флот ВМФ СССР

За годы войны «Катюшами» Северного флота было выставлено 399 мин, и выполнили 26 торпедных атак, во время которых было запущено 89 торпед.

К-1 Заложена 27 декабря 1936 года. Спуск на воду 28 апреля 1938 года. Строительство завершено 16 декабря 1939 года. Совершила переход в Северный флот из Ленинграда в июне — августе 1940 года. На минах поставленных субмариной подорвались транспорты «Ингвар Нильсен», «Конг Нирг», «Роберт Борнхофен», «Курцзее» суммарным тоннажем 12000 брт, сторожевые корабли «Убир» и «Черускер», получил повреждения танкер "Конгсдаль" (9959 брт). В сентябре 1943 года пропала без вести.

К-2 Заложена 27 декабря 1936 года. Спуск на воду 28 апреля 1938 года. Строительство завершено 16 декабря 1939 года. Совершила переход в Северный флот из Ленинграда в июне — августе 1940 года. 10 сентября 1941 г. у острова Вардё произвела постановку мин на которых подорвался транспорт «Акка» (2646 брт). Во время своего одного их боевых походов уничтожила транспорт артиллерийским огнем и по возвращению отсалютовала артиллерийским залпом, что стало традицией на Северном флоте. В сентябре 1942 пропала без вести.

К-3 Заложена 27 декабря 1936 года. Спуск на воду 31 июля 1938 года. Строительство завершено 27 ноября 1940 года. 3 декабря 1941 г. в проливе Бустансунд К-3 атаковала транспорт «Альткирх» (4713 брт) и три корабля ПЛО. В результате торпедной атаки был поврежден транспорт. Однако противник обнаружил субмарину и начал ожесточенное бомбометание. Погружаясь подлодка ударилась о подводную скалу. Разрывы глубинных бомб повредили междубортные цистерны. Поднимавшееся на поверхность топливо демаскировало субмарину, поэтому командир дивизиона капитан 2 ранга Гаджиев М.И. решил всплывать и навязать артиллерийский бой. В результате корабль ПЛО «Фёрер» («UJ-1708»), «Мекленбург» («UJ-1403») получил серьезные повреждения. «UJ-1416» вышел из боя и скрылся. В марте 1943 года пропала без вести.

К-21 Заложена 10 декабря 1937 года. Спуск на воду 16 августа 1939 года. Строительство завершено 30 ноября 1940 года. 5 июля 1942 года подлодка К-21 атаковала немецкую эскадру. В результате атаки кормовыми торпедами линкор «Тирпиц» получил повреждения, а один эсминец сопровождения потоплен. В октябре 1942 г. подводный крейсер К-21 наградили орденом Красного Знамени. От подрыва на минах, поставленных подводной лодкой противник потерял транспорт «Бессхайм» (1174 брт) и корабль ПЛО «UJ-1110». Транспорт «Ригель» (3828 брт) получил повреждения. Весной 1944 года стала на капремонт, завершившийся после войны. 11 сентября 1954 года снята с вооружения. В 1983 году была отремонтирована и установлена в Североморске в качестве мемориала.

К-22 Заложена 5 января 1938 года. Спуск на воду 4 ноября 1938 года. Строительство завершено 15 июля 1940 года. Осенью 1941 года К-22 вышла в боевой поход, в котором потопила бот, транспорт и нефтеналивную баржу. В том же походе были уничтожены еще один сторожевой корабль и два транспорта. В декабре 1941 года ставила в надводном положении в проливе Рольвсесунд минные банки (здесь погиб транспорт «Штейнбек» 2185 брт). Затем было уничтожено артиллерией судно «Вейдинген» (200 брт). 19 января 1942 г. Торпедным залпом был поврежден транспорт "Мимона" (1147 брт). Сторожевой корабль был уничтожен при помощи артиллерии. Находясь под обстрелом противника подлодка К-22 смогла уничтожить пароход "Вааланд" (106 брт), после чего ушла в открытое море. Подводная лодка К-22 стала гвардейской. В феврале 1943 года пропала без вести.

К-23 Заложена 5 февраля 1938 года. Спуск на воду 28 апреля 1939 года. Строительство завершено 25 сентября 1940 года. На минах субмарины погибли транспорты «Асунцион» (4626 брт), «Бирк» (3664 брт), «Флотбек» (1930 брт) и судно-ловушка «Альтенланд». 12 мая 1942 года потоплена глубинными бомбами.

Балтийский флот

За годы войны балтийские подлодки тип «К» выполнили 36 торпедных атак, во время которых выпустили 94 торпеды.

К-51 Заложена 28 февраля 1938 года. Спуск на воду 30 июля 1939 года. Строительство завершено 17 ноября 1943 года. Первый боевой поход в район Кольберга состоялся 23 ноября 1944 г. 28 января 1945 г у маяка Рюгенвальде был потоплен датский угольщик «Виборг» (2028 брт). 29 декабря 1955 года снята с вооружения.

К-52 Заложена 28 февраля 1938 года. Спуск на воду 5 июля 1939 года. Строительство завершено 11 октября 1942 года. Была награждена орденом Красного Знамени. 29 декабря 1955 года снята с вооружения.

К-53 Заложена 30 мая 1938 года. Спуск на воду 1 сентября 1939 года. Строительство завершено 31 июля 1943 года. 11 сентября 1954 года снята с вооружения.

К-54 Заложена 30 апреля 1937 года. Спуск на воду 3 марта 1941 года. Не достроена, пущена на слом.

К-55 Заложена 29 апреля 1937 года. Спуск на воду 7 февраля 1941 года. Строительство завершено 25 декабря 1944 года. 11 сентября 1954 года снята с вооружения.

К-56 Заложена 17 октября 1937 года. Спуск на воду 29 декабря 1940 года. Строительство завершено 29 октября 1942 года 10 октября 1957 года затонула при ядерных испытаниях.

Послевоенное время

После войны в составе советского ВМФ остались 6 подлодок типа «К», которые в 1948 году собрали в составе Северного флота. В 1949 году их переклассифицировали в большие подлодки и К-21, -51, -52, -53, -55 и -56 получили индексы Б-4 — Б-9, соответственно. Значительная модернизация этих субмарин не проводилась, поскольку к тому времени на вооружение начали поступать большие подлодки проекта 611, которые имели более высокие характеристики. В 1954—1956 годах подлодки типа «К» сняли с вооружения. Б-9 (К-56) перевели в разряд опытовых. Остальные пять переоборудовали в плавучие зарядные станции, а в 1956—1958 годах — в учебно-тренировочные.

Вывод

При оценке качеств лодок XIV серии по результатам боевых действий следует иметь в виду, что им пришлось воевать в специфических условиях, а именно вблизи изрезанных берегов северной Норвегии или на мелководьях южной Балтики. Здесь в полной мере проявились недостатки в маневренности, вообще свойственные всем таким относительно длинным и узким кораблям, длина которых была к тому же сопоставима с предельной глубиной погружения. При повреждениях топливно-балластных цистерн на поверхности воды появлялся след соляра, демаскировавший подводную лодку. Не исключено, что отмеченные факторы в той или иной степени сказались в обстоятельствах, приведших к гибели подводных крейсеров К-2 и К-22 на минах, а К-3 и К-23 — в боях с противолодочными силами противника.

Недостаточно надежным оказалось минное устройство, поломки которого иногда приводили к срыву выполнения задачи и вызывали опасность гибели для самой лодки (К-1 и К-3). На балтийских лодках минно-балластные цистерны были даже переделаны в топливные. Тем не менее, именно применение минного оружия принесло наибольший успех "катюшам" Северного флота.

Мощное торпедное вооружение и на Севере, и на Балтике по целому ряду причин не дало ожидаемого эффекта. Зато сильная артиллерия явилась немаловажным фактором в тактическом отношении. Помимо уничтожения отдельных мелких судов, 100-мм пушки позволяли вступать в бой с немецкими противолодочными кораблями.

Представители типа «К» ХIV серии

"К-1"

Заложена 27 декабря 1936 г. в Ленинграде на заводе № 194, заводской № 451. 29 апреля 1938 г. спущена на воду. 26 мая 1940 г. вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. 6 августа 1940 г. вошла в состав Северного флота.

22 июня 1941 г. встретила под командованием капитана 3 ранга Чекина Константина Алексеевича в составе 1 дивизиона в Полярном. 30 июня во временное исполнение обязанностей командира корабля вступил капитан 3 ранга Смирнов Иван Александрович. 15 июля командиром корабля назначен капитан 3 ранга (впоследствии капитан 2 ранга) Августинович Михаил Петрович. 9 августа, находясь на позиции, из-за низкой организации службы во время срочного погружения подлодка не удержалась на заданной глубине и на самом полном ходу врезалась в грунт на глубине 60 метров с дифферентом 32° на нос; в результате удара оказались повреждены волнорезы носовых торпедных аппаратов, пролит электролит и разбились четыре элемента; ремонт в базе занял 8 суток. 11 августа 1942 г. при форсировании минного заграждения противника на глубине 60 м пять раз касалась корпусом минерпов, одно из касаний привело к взрыву мины над кораблем, не причинившему ему никакого вреда. 21 марта 1943 г. командиром корабля назначен капитан 3 ранга (впоследствии капитан 2 ранга) Стариков Валентин Георгиевич. С 26 июля за командира корабля остается старший помощник капитан-лейтенант Бабочкин Виктор Вассильевич, который 1 сентября гибнет. Поэтому в свой последний боевой поход 5 сентября подводная лодка выходит под командованием командира 1 дивизиона капитана 1 ранга Хомякова М.Ф., старшим в экипаже помощник командира старший лейтенант Журков Аркадий Николаевич. Подводной лодке была поставлена боевая задача занять район к серверу от м. Желания (Новая Земля) с целью не допустить проникновения в Карское море кораблей противника. После 9 сентября, в базу не возвратилась. Считается, что наиболее вероятно, она была потоплена торпедами подводной лодки противника, однако в описаниях боевых действий германского флота отсутствует упоминание об успешной атаке наших подлодок в этом районе в данное время, поэтому не исключено, что "К-1" погибла в результате аварии.

Срок боевой службы - 27,2 месяца (22 июня 1941 г. - 28 сентября 1943 г.). 16 боевых походов (193 суток). 1 торпедная атака, в ходе которой, возможно, потоплено 1 судно. 8 минных постановок (146 мин). Предположительно на выставленных "К-1" минах погибли: 8 ноября 1941 г. тн "Флоттбек" (1930 брт), 26 декабря 1941 г. транспорт "Осло" (1994 брт) и транспорт "Ингар Нильсен" (1862 брт), 8 апреля 1942г. транспорт "Курцзее" (754 брт), 23 мая 1942 г. транспорт "Асуньон" (4626 брт), 19 сентября 1942г. транспорт "Роберт Борнхофен" (6643 брт), 6 декабря 1942г. сторожевой корабль "V-6116" и "V-6117" - всего 6 судов (17809 брт) и 2 боевых корабля.

"К-2"

Заложена 27 декабря 1936 г. в Ленинграде на заводе № 194, заводской № 452. 29 апреля 1938 г. спущена на воду. 26 мая 1940 г. вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. 18 июля 1940 г. вошла в состав Северного флота.

22 июня 1941г. встретила под командованием капитана 3 ранга Уткина Василия Прокофьевича в составе 1 дивизиона в Мурманске в гарантийном ремонте.

7 августа 1941 вышла в первый боевой поход. Вечером 9 августа лодка обнаружила танкер противника, шедший без охранения. Командир решил атаковать судно торпедами, но танкер повернул и ушел за волнолом в бухту Берлевог. "К-2" отошла от берега и вскоре вновь обнаружила судно, открыв по нему артогонь из носового орудия. Выпустив восемь 100-мм снарядов, лодка попаданий в транспорт не добилась, и он, увеличив ход, скрылся за островами. Вечером 10 августа "К-2" обнаружила конвой противника и атаковала транспорт из его состава. Торпеды прошли мимо, а сама лодка подверглась контратаке сторожевого корабля, от которой "К-2" успешно уклонилась. (По одним данным атаке "К-2" подвергся ТР "Штания" (1845брт); по другим - вспомогательные суда "Ганс" и "Любек"). 13 августа "К-2" выходила в атаку дважды. И оба раза неудачно. Сперва торпеды лодки прошли мимо транспорта, а затем от торпеды сумел уклониться тральщик. Всплыв, лодка попыталась уничтожить его артогнем, но 15 100-мм снарядов, выпущенных "К-2", в цель не попали, а тральщик, бросив трал, полным ходом ушел под берег. 17 августа подводники обнаружили конвой противника, но догнать его не смогли - не хватило плотности электролита, аккумуляторная батарея разрядилась. 20 августа "К-2" попыталась выйти в атаку на эсминец, но была контратакована и вынуждена отказаться от атаки. Так и не добившись успеха, субмарина 31 августа благополучно вернулась на базу.

7 сентября 1941 вышла во второй боевой поход. одке предстояло выставить минные заграждения на подступах к Вардё, что она успешно сделала 10 сентября, став первой ПЛ Северного флота, осуществившей постановку мин. Всего было выставлено 13 мин (три банки по 4 мины и 1 мина отдельно). 12 сентября 1941 г. в районе Персфьорда пыталась атаковать торпедами одиночный транспорт "Лофотен" (1571 брт), однако не смогла занять позицию; всплыла для уничтожения его артиллерийским огнем, но успела только повредить его, так как обнаружила самолет противника и погрузилась. 19 сентября "К-2" благополучно вернулась в Полярное. У входа в Екатерининскую гавань лодка дала один холостой залп по числу потопленных судов противника (экипаж лодки считал, что транспорт уничтожен), что стало традицией для подводников, возвращавшихся из похода. При входе в базу субмарина давала столько холостых залпов из орудия, сколько судов противника потопила в походе.

11 октября 1941 вновь вышла в море. 19 октября лодка обнаружила два сторожевых корабля противника, но не атаковала и уклонилась от встречи. 24 октября при возвращении "К-2" на базу накатившейся 7-балльной волной через шахту подачи воздуха к дизелям и открытый рубочный люк были залиты главные двигатели, моторы для сбрасывания мин и мотор командирского перископа, но это не помешало лодке в этот же день благополучно вернуться на базу.

13-30 ноября 1941 г. совершила еще один боевой поход, который результатов так же не принес.

9 апреля 1942 г. подводная лодка "Щ-421", находясь на позиции, подорвалась на мине, лишилась хода и ее начало сносить к побережью противника. В ночь на 9 апреля к терпящей бедствие субмарине была направлена "К-2", но уже в 17.00 лодке было приказано вернуться на базу, так как к тому времени "Щ-421" погибла.

11 апреля - 3 мая 1942 г. через день по возвращении "К-2" вновь вышла в море на позицию в район Вардё. 15 апреля "К-2" выставила 20 мин в районе мыс Нордкап-Тана-фьорд. 18 апреля по приказанию командования Северного флота лодка заняла позицию в районе Бос-фьорда. 2 мая "К-2" обнаружила конвой противника и атаковала четырьмя торпедами транспорт из его состава. В момент залпа лодка не удержала глубину, подвсплыла и, обнаруженная кораблями эскорта, подверглась непродолжительному, но ожесточенному преследованию. Противник сбросил на "К-2" 42 глубинные бомбы, от разрывов которых лодка получила повреждения. Результатом атаки посчитали потопленным транспорт, но по данным противника в данном месте в данное время он потерь не имел. 3 мая "К-2" вернулась в Полярное;

26 июня - 17 июля 1942г. Снова выходит в море. Целью похода было прикрытие союзных конвоев "QP-13" и "PQ-17". 29 июня "К-2" обнаружила мотобот противника, но в целях сохранения скрытности атаковать его не стала. 1 июля лодка была атакована самолетом противника и получила незначительные повреждения, но осталась на позиции, с которой была отозвана на базу только 15 июля.

26 августа 1942 г. вышла в очередной боевой поход для действий в Танафьорде, а с 7 сентября в районе м. Нордкин. С выходом в море на связь не выходила и в установленный срок, 9 октября, в базу не вернулась. Предположительно погибла со всем экипажем (68 человек) в районе боевого предназначения на минном заграждении, о котором к тому времени еще ничего не было известно.

Срок боевой службы - 14, месяца (22 июня 1941 г. - 7 сентября 1942 г.). 7 боевых походов (115 суток). 4 торпедные атаки, в результате которых возможно потоплено 1 судно. Артиллерийским огнем повреждено 1 судно. 2 минных постановки (33 мины).

Командиры: к. 3р. Уткин В. П. (1941).

"К-3"

Заложена 27 декабря 1936 г. в Ленинграде на заводе № 194, заводской № 453. 31 июля 1938 г. спущена на воду. 19 декабря 1940 г. вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.

22 июня 1941г. встретила под командованием капитана-лейтенанта (впоследствии капитана 3 ранга ) Малафеева Кузьмы Ивановича в составе Учебной бригады подводных лодок Балтийского флота, где отрабатывала боевые задачи после вступления в строй. Учитывая высокий уровень боевой подготовки, ее передали в оперативное подчинение командира 1 бригады подводных лодок. 26 июля Вышла в боевой поход в район зап. о. Борнхольм для постановки мин. В результате произведенной доразведки установили движение транспортов на линии Засниц - Треллеборг. 1.8 заняла позицию и осуществила минную постановку, после чего направилась в базу. В 14.10 8 августа встречена в 22 милях сев-зап. м. Ристна (БТЩ-203, -205, -210, -211, -218, 2 СКА) и вечером прибыла в Таллин. При вскрытии минных цистерн оказалось, что ни одна мина из труб не вышла, хотя все соответствующие приборы внутри корпуса показывали обратное. Как выяснилось, минно-сбрасывающие люки открылись только на половину из-за неисправности приводов открывания.

С возвращением в базу корабль экстренно готовится для перевода по Беломорскому каналу на Северный флот и 8 сентября прибывает в Молотовск (Белое море). 17 сентября официально включена в состав Северного флота. После завершения курса боевой подготовки переходит 9 ноября в Полярное и включается в состав 1 дивизиона бригады подводных лодок.

3 декабря, после атаки торпедами конвоя противника, лодка не удержалась на глубине, подвсплыла и ее атаковали глубинными бомбами. При уклонении от преследования лодка ударилась о подводную скалу и легла на глубине 83 м. Учитывая точность бомбометания, командир предположил повреждение одной из цистерн и утечку из нее соляра, что должно было демаскировать местоположение "К-3", а потому принял решение всплыть и в надводном положении уйти от преследования. После всплытия вступила в артиллерийский бой с кораблями противника, потопила корабль противолодочной обороны "Uj-1706" и повредила корабли противолодочной обороны "Uj-1416" и "Uj-1403", израсходовав 39 100-мм и 47 45-мм снарядов. Получив незначительные повреждения в надстройке и ограждении рубки, подлодка благополучно вернулась в базу. 18 марта 1942г. подорвалась на мине в Порсангер-фьорде, но вернулась в базу и была поставлена в ремонт. В начале 1943г. установлена гидроакустическая станция "Дракон-129". 3 февраля вышла в боевой поход совместно с "К-22" под флагом командира бригады контр-адмирала Н.И. Виноградова, предполагалось выполнять совместные торпедные атаки пользуясь звукоподводной связью. 5 февраля атаковала транспорт, после чего вынуждена была погрузиться для уклонения от контратаки эсминца; "К-22" в атаке не участвовала. 7 февраля звукоподводная связь была потеряна и вскоре подлодки потеряли друг друга, в дальнейшем "К-3" действовала самостоятельно (как выяснилось уже 8 февраля , на "К-3" вышла из строя ГАС). 12 февраля после атаки подверглась преследованию, в ходе которого на нее безрезультатно было сброшено 32 глубинные бомбы. 14 марта вышла в боевой поход в район между мысами Нордкин и Нордкап, на связь не выходила и в назначенное время в базу не вернулась. Предположительно 21 марта потоплена в районе м. Нордкап глубинными бомбами кораблей противолодочной обороны "Uj-1102", "Uj-1106", "Uj-1111".

Срок боевой службы - 18,1 месяца (17 сентября 1941 г. - 21 марта 1943 г.). 10 боевых походов (123 суток). 3 торпедные атаки, в результате которых потоплен 1 корабль и повреждено 1 судно. Артиллерийским огнем потоплен 1 корабль и повреждено 2 корабля. 1 минная постановка (20мин). Предположительно на выставленных "К-3" минах погиб 30 января 1942 г. транспорт "Ингёй" (327 брт).

"К-21"

Заложена 10 декабря 1937 г. в Ленинграде на заводе № 196 ("Новое Адмиралтейство"), заводской № 108. 16 августа 1939 г. спущена на воду. 3 февраля 1941 г. вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.

22 июня 1941г. встретила под командованием капитан-лейтенанта Жукова Аркадия Алексеевича на переходе с Балтики на Север по Беломорканалу. 28 августа прибыла в Молотовск. 17 сентября официально зачислена в состав Северного флота. После завершения курса боевой подготовки и перехода 24 октября в Полярное, включается в состав 1 дивизиона бригады подводных лодок. 12 ноября, после атаки конвоя, подверглась преследованию в ходе которого на нее сбросили 17 глубинных бомб, получила повреждения топливной цистерны и, не сумев остановить утечку топлива, вернулась в базу. 4 марта 1942г. в командование кораблем вступил капитан 3 ранга (впоследствии капитан 2 ранга) Лунин Николай Александрович. 5 июля на линии о.Серё - о. Рольвсё четырехторпедным залпом (с дистанции около 18 кабельтовых лодка выпустила 4 торпеды с интервалом 4 сек.) безрезультатно атаковала германский линейный корабль "Тирпиц" шедший с охранением для атаки конвоя PQ-17. После безуспешной торпедной атаки (18:01) К-21 всплыла и сообщила его координаты. Перехватив радиограмму, немецкое командование приняло решение о возвращении линкора на базу.

23 октября награждена орденом "Красного Знамени". 12 февраля 1943 г., на переходе в район боевых действий, в пятом отсеке возник сильный пожар, который смогли ликвидировать только через 4 часа, лодка потеряла возможность погружаться и ее подготовили к взрыву; повреждения устранялись до 17 февраля в открытом море. 19 февраля со второй попытки в назначенном районе высадила разведывательную группу. 2 апреля вышла в очередной боевой поход, но из-за неисправности рулей вернулась в базу и встала в док. 3 апреля получила легкие повреждения корпуса от близких разрывов авиабомб при стоянке в доке в Росте. 12 апреля в течение 2 часов артиллерийским огнем обстреливала мотоботы; один из них - "Тро-4" потопила и взяла в плен его экипаж (7 человек), возможно были потоплены еще несколько мотоботов. Во время артиллерийской стрельбы смыло за борт подносчика патронов, которого при прокладке на обратный курс не нашли и продолжили артиллерийский огонь. 23 декабря в командование кораблем вступил капитан-лейтенант (впоследствии капитан 3 ранга) Арванов Зармаир Мамиконович.

9 июня 1949 г. переименована в «Б-9». 11 сентября 1954 г. выведена из боевого состава флота и обращена в ПЗС. 20 июня 1956 г. переименована в «ПЗС-51». 17 июня 1956 г. обращена и переименована в «УТС-5». В 1982 - 1983 гг. установлена в Североморске в качестве мемориала. Экспозиция корабля-музея посвящена истории К-21 и послевоенной истории подплава Северного флота.

Срок боевой службы - 43,7 месяца (17 сентября 1941 г. - 9 мая 1945 г.). 12 боевых походов (163 суток). 10 торпедных атак, в результате которых потоплен 1 мотобот и возможно еще несколько мотоботов. Артиллерийским огнем уничтожен 1 мотобот. 6 минных постановок (120 мин). Предположительно на выставленных "К-21" минах погибли: 21 декабря 1941 г. транспорт "Бессхайм" (1774 брт), 9 июля 1942 г. корабль противолодочной обороны "Uj-1110", 23 апреля 1943 г. транспорт "Дюна" (1926 бот) и получил повреждение 10 ноября 1941 г. транспорт "Ригель" (3828 брт) - всего погибли 2 судна (3700 брт) и 1 корабль.

Командиры: к-н. л-т Жуков А. А. (1941), к. 3р. (к. 2р.) Лунин Н. А. (1942-1943), к-н. л-т (к. 3р.) Арванов З. М. (1943).

"К-22"

Заложена 5 января 1938 г. в Ленинграде на заводе № 196 ("Новое Адмиралтейство"), заводской № 109. 3 ноября 1938 г. спущена на воду.7 августа 1940 г. вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.

22 июня 1941г. встретила под командованием капитана 3 ранга (впоследствии капитана 2 ранга) Котельникова Виктора Николаевича в составе Учебной бригады подводных лодок Балтийского флота, где отрабатывала боевые задачи после вступления в строй. Свернув боевую подготовку, корабль экстренно готовится для перевода по Беломорскому каналу на Северный флот и 4 сентября прибывает в Молотовск (Белое море). 17 сентября официально вошла в состав Северного флота. После завершения курса боевой подготовки 26 октября переходит в Полярное и включается в состав 1 дивизиона бригады подводных лодок. 9 октября у о. Лоппа из надводного положения безрезультатно атаковала торпедой одиночный транспорт "Вейдинген" (210 брт), после чего все же утопила его огнем 45-мм орудий. 11 декабря потопила артиллерией два лихтера.

13 января 1942 года снова вышла в боевой поход на позицию в район Тана-фьорда. Только после долгого крейсерства в указанном районе 19 января 1942 года "К-22" обнаружила в бухте Стуретейнбукт стоявший без движения транспорт. Лодка трижды атаковала его, но все выпущенные торпеды (6 шт.) прошли мимо. Тогда лодка всплыла и открыла по транспорту артиллерийский огонь. Вскоре он был перенесен на рыболовный траулер, который был обнаружен у входа в бухту. Через два залпа с лодки траулер загорелся, и "К-22" перенесла огонь на транспорт, который затонул. За погибшим судном лодка обнаружила еще один транспорт, а так как на траулере потушили пожар, ей пришлось одновременно разными орудиями вести огонь по транспорту и траулеру. Вскоре траулер затонул, а подводная лодка, посчитав потопленным так же и транспорт, из за неисправности газоотвода дизеля погрузилась и начала отход, при котором она была обстреляна с берега, а затем атакована субмариной противника.31 января (по другим данным 1 февраля) 1942 года лодка благополучно вернулась на базу. По возвращении из похода командир лодки заявил о потоплении двух транспортов и одного сторожевого корабля противника общим водоизмещением в 8.800 брт. На самом деле жертвой атаки "К-22" стал транспорт "Мимона" (1.147 брт), выброшенный на берег штормом 11 января, который в результате попадания 100мм снарядов с лодки полностью выгорел. Второй жертвой "К-22" стал траулер "Вааланд" (106 брт).

В следующий боевой поход лодка вышла в конце марта 1942 года. 27 марта лодка заняла указанную позицию у мыса Нордкин. На следующий день, когда "К-22" шла на перископной глубине, она подверглась атаке и пятичасовому преследованию сил ПЛО противника, которые сбросили на лодку 72 глубинные бомбы. На следующий день история повторилась. В течение почти пяти часов на лодку было сброшено 193 глубинные бомбы. 3 апреля к северу от мыса Слетнес лодка вышла в атаку на конвой противника. Лодка выпустила три торпеды: одну - по транспорту водоизмещением в 8-10 тысяч брт, две других - по сопровождавшему его сторожевику. После выпуска торпед лодка не удержалась на глубине, показав над водой рубку. Корабли противника подвергли "К-22" артиллерйско-пулеметному обстрелу, а когда лодка погрузилась, начали сбрасывать глубинные бомбы. Услышав взрывы, на лодке посчитали, что торпеды нашли свою цель, но тральная группа противника, атакованная "К-22", в составе тральщиков "М-1505", "М-1506" и "М-1508" потерь не понесла. 8 апреля 1942 года подводная лодка "Щ-421", находясь на позиции подорвалась на мине и лишилась хода. Экипаж лодки самоотверженно боролся за корабль, но лодку начало сносить к берегу, занятому противником. "К-22" была отозвана с позиции и направлена на помощь аварийной лодке. Утром 9 апреля "Щ-421" была обнаружена. Попытки буксировать аварийную лодку успеха на принесли и после снятия экипажа "Щ-421" была потоплена торпедой с "К-22". 10 апреля лодка благополучно вернулась на базу.

3 апреля 1942 г. экипаж "К-22" Приказом Народного Комиссара ВМФ удостоен звания Гвардейского. 28 апреля - 1 мая 1942 - очередной выход на позицию с целью прикрытия союзных конвоев PQ-11 и PQ-15 результатов не принес, так как встреч с противником не было.

Следующий боевой поход состоялся 26 июня 1942 года. На этот раз лодка вышла для прикрытия печально известного каравана PQ-17, когда с 4 по 10 июля 1942 года немецкая авиация и подводные лодки уничтожили 24 транспорта из состава конвоя общим водоизмещением в 142.518 брт и 99.316 тонн груза, находившегося на их борту. 12 июля "К-22" обнаружила шлюпку с экипажем одного из английских судов из состава конвоя. По координатам, переданных с лодки высланное на помощь терпящим бедствие судно спасло 28 человек.

31 декабря 1942 - 7 января 1943 лодка вновь вышла в море с целью перехвата немецких кораблей после известного "новогоднего боя", когда тяжелый крейсер "Admiral Hipper" и карманный линкор "Lutzow" в сопровождении шести эсминцев пытались разгромить союзный конвой JW-51В, но были отогнаны с потерями двумя английскими легкими крейсерами и четырьмя эсминцами, что вызвало неописуемый гнев Гитлера и стоило должности Гросс-Адмиралу Редеру. Немцы успели вернуться на базу, и "К-22" 7 января 1943 года благополучно вернулась в Полярное.

В конце января 1943 года "К-22" совместно с ПЛ "К-3" на Кильдинском плесе провели совместные учения с целью отработки совместных действий с помощью гидроакустической аппаратуры "Дракон-129".

3 февраля 1943 года лодки вышли в боевой поход, из которого "К-22" не вернулась. На борту лодки кроме штатного экипажа находились начальник политотдела Бригады подводных лодок капитан 2 ранга Радун Рудольф Венеаминович, командир Дивизиона подводных лодок капитан 1 ранга Котельников Виктор Николаевич и дивизионный связист капитан-лейтенант Гусев В.А. 5 февраля лодки обнаружили конвой противника, но из-за плохой организации управления "К-22" не принимала участие в атаке. 7 февраля в 19.00 лодки обменивались сообщениями по звукопроводной связи. Акустик "К-3" услышал четыре громких щелчка, после чего на связь "К-22" больше не выходила. Предположительно, в этот момент лодка погибла в результате аварии, так как взрыва на "К-3" никто не слышал, хотя не исключено, что "К-22" погибла на мине.

Срок боевой службы - 17 месяцев (17 сентября 1941 г. - 19 февраля 1943 г.). 8 боевых походов (111 суток). 5 торпедных атак. Артиллерийским огнем уничтожено 2 транспорта (316 брт) и 3 мотобота. 1 минная постановка (20 мин). Предположительно на выставленных "К-22" минах погибли: 9 декабря 1941 г. транспорт "Штейнбек" (2184 брт), 15 марта 1942 г. транспорт "Николо Сьяффино" (4974 брт) - всего 2 судна (7158 брт).

Командиры: к. 3р.(к. 2р.) Котельников В. Н. (1941-1942), к. 3р. Кульбакин В. Ф. (1942).

"К-23"

Заложена 5 февраля 1938 г. в Ленинграде на заводе № 196 ("Новое адмиралтейство"), заводской № 110. 28 апреля 1939 г. спущена на воду. 25 октября 1940 г. вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.

22 июня 1941 г. встретила под командованием капитана 3 ранга Потапова Леонида Степановича на переходе с Балтики на Север по Беломорканалу. 12 июля прибыла в Молотовск. 17 сентября официально вошла в состав Северного флота. После завершения курса боевой подготовки 30 сентября перешла в полярное и включена в состав 1 дивизиона бригады подводных лодок. 8 января 1942г. из-за ошибочных действий старшины команды торпедистов произвела несанкционированный выстрел одной торпедой из носового торпедного аппарата. 19 января в Порсангер-фьорде безрезультатно атаковала торпедами одиночный транспорт "Серей" (505 брт), но потопила его артиллерийским огнем. В последнем боевом походе, имея страшим на борту командира дивизиона капитана 2 ранга М.И. Гаджиева, 12 мая в Оксфьорде после атаки конвоя была потоплена. По одной версии ее потопили глубинными бомбами корабли противолодочной обороны "Uj-1101", "Uj-1109", "Uj-1110". По другой версии она всплыла и в артиллерийском бою получила значительные повреждения корпуса, что лишило ее способности погружаться и на другой день потоплена авиацией в 45 милях севернее м. Нордкин.

Срок боевой службы - 7,8 месяца (17 сентября 1941 г. - 12 мая 1942 г.). 5 боевых походов (72 суток). 2 торпедные атаки. Артиллерийским огнем уничтожен 1 транспорт (505 брт). 3 минных постановки (60 мин).

"К-51"

Заложена 26 февраля 1938 г. в Ленинграде на заводе № 194, заводской № 454. 30 июля 1939 г. спущена на воду. 17 сентября 1941 г. передана Краснознаменному Балтийскому флоту без официальных сдаточных испытаний, командир корабля капитан-лейтенант Лепешкин Алексей Васильевич.

В декабре 1941г. назначена для ведения боевых действий на Балтике на время ледостава в Финском заливе. Запас топлива был доведен до 330 т за счет переделки части цистерн главного балласта и минной цистерны, а из уравнительной цистерны № 2 сделали цистерну пресной воды. Должна была действовать в море 120 суток с 15 января по 15 мая 1942г. На поход командиром корабля назначили командира 4 дивизиона подводных лодок капитана 3 ранга Егорова Владимира Алексеевича. 18 декабря перешла из Ленинграда в Кронштадт, а 21 декабря в обеспечении ледокола "Ермак" в тяжелых ледовых условиях начала движение к о. Лавенсари, куда прибыла 22 декабря, но имея тяжелые повреждения от сжатия льдами. Устранить все повреждения силами личного состава не представлялось возможным и 28 декабря возвратилась в Кронштадт, а через два дня - в Ленинград. В январе 1942 г. командиром корабля назначен капитан 2 ранга Андронов Алексей Герасимович. 24 марта при стоянке в Торговом порту два снаряда взорвались у борта, от осколочных пробоин начала поступать вода в центральный пост. В июле командиром корабля назначен капитан-лейтенант Шмонов Николай Ефимович. 22 апреля 1943г. командиром корабля назначен капитан 3 ранга ( впоследствии капитан 2 ранга ) Дроздов Владимир Александрович. 20 декабря официально принята флотом и вошла в состав 2 дивизиона. 10 ноября 1944г. вышла в свой первый боевой поход для действий в районе Кольберга. Предположительно потопила два транспорта артиллерийским огнем (в первом случае из 144 100-мм снарядов в цель попало 48, а во втором из 31 попало 25).

Срок боевой службы - 16,6 месяца (20 декабря 1943 - 9 мая 1945). 2 боевых похода (50 суток). 10 торпедных атак в результате которых потоплено 1 судно (2028 брт). Артиллерийским огнем, предположительно, уничтожено 2 судна.

"К-52"

Заложена 26 февраля 1938 г. в Ленинграде на заводе № 194, заводской № 455. 5 июля 1939 г. спущена на воду. 11 октября 1942 г. вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота, командир корабля капитан 3 ранга (впоследствии капитан 2 ранга) Шулаков Евгений Георгиевич.

Однако еще в декабре 1941г. ее назначили для действий на Балтике в период ледостава Финского залива, но при переходе из Ленинграда она под мостами погнула обе тумбы перископов и от похода была отставлена. Планировалась для боевых действий в 1942г. в составе третьего эшелона, но при переходе из Ленинграда в Кронштадт в ночь на 21 октября столкнулась с рейдовым катером и от похода была отставлена. 14 марта 1944г. командиром корабля назначен капитан 3 ранга Травкин Иван Васильевич. 12 ноября безуспешно атаковала торпедами транспорт после чего подверглась атакам дозорных катеров сбросивших 12 глубинных бомб, лодка получила повреждения и возвратилась в базу. 7 марта 1945г. атаковала из надводного положения миноносец, но из-за ошибки личного состава вместо залпа из кормовых торпедных аппаратов выпустили три торпеды из носовых. Через 4 минуты ошибку исправили залпом двух торпед из кормовых аппаратов и слышали взрывы торпед, однако германские ВМС в то время в том районе миноносец не теряли. 20 апреля награждена орденом "Красного Знамени".

Срок боевой службы - 30,9 месяца (11 октября 1942 г. - 9 мая 1945 г.). 3 боевых похода (57 суток). 13 торпедных атак в результате которых, возможно, потоплено 6 судов.

"К-53"

Заложена 30 мая 1938 г. в Ленинграде на заводе № 194, заводской № 456. 2 сентября 1939 г. спущена на воду. 31 августа 1943 г. вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота, командир корабля капитан 3 ранга Кабо Исаак Соломонович (до 8 июля 1943 г. кораблем командовал капитан 2 ранга Федотов Михаил Васильевич).

3 марта 1944г. командиром корабля назначен капитан 3 ранга Ярошевич Дмитрий Климентьевич. 5 декабря, после атаки транспорта из надводного положения, уклоняясь срочным погружением от артиллерийского огня корабля охранения, ударилась кормой о грунт и повредила вертикальный руль (перекладывался только на 10 градусов), но осталась в назначенном районе. 22 марта 1945г. лодку обнаружил гидросамолет и навел на нее миноносец; лишь 25 марта, уйдя в шведские воды, она смогла избавиться от преследования. Однако, как только "К-53" вернулась в район боевого предназначения, ее сразу обнаружили корабли противолодочной обороны и начали преследование. Командир принял решение вернуться в базу. В третьем боевом походе проявляла пассивность. 7 мая получила приказ на смещение в новый район, где находилась до 13 мая.

Срок боевой службы - 20,3 месяца (31 августа 1943 г. - 9 мая 1945г.). 3 боевых похода (65 суток). 4 торпедные атаки в результате которых потоплено 1 судно (1912 брт) и , возможно, потоплено еще 1 судно.

"К-54"

Заложена 30 апреля 1937 г. в Ленинграде на заводе № 189 (Балтийский судостроительный завод), заводской № 288. 8 марта 1941 г. спущена на воду. Достроена не была и в 1949 г. разобрана на металл.

"К-55"

Заложена 29 апреля 1937 г. в Ленинграде на заводе № 189 (Балтийский судостроительный завод), заводской № 289. 7 февраля 1941 г. спущена на воду. Принята от промышленности 25 декабря 1944 г. Вошла в состав флота уже после завершения Второй мировой войны.

В годы войны кораблем командовали: 25 февраля 1943 г. - 31 мая 43 гг. - капитан 3 ранга Кабо Исаак Соломонович; 20 августа 1943 - 10 февраля 1944 гг. - капитан 3 ранга Юнаков Евгений Гаврилович; 10 февраля 1944 - 20 апреля 1944 гг - капитан 3 ранга Ломтев Георгий Александрович (помощник командира); с 20 апреля 1944 г. - капитан 2 ранга Момот Николай Онуфриевич.

"К-56"

Заложена 17 октября 1937 г. в Ленинграде на заводе№ 189 (Балтийский судостроительный завод), заводской № 290. 29 декабря 1940 г. спущена на воду. 25 ноября 1942 г. вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота, командир корабля капитан 3 ранга (впоследствии капитан 2 ранга) Попов Иван Петрович (до мая 1942 г. кораблем командовал капитан 3 ранга Гольберг Григорий Алексеевич).

В октябре 1944 г. вышла в первый боевой поход, но 24 октября при прокладке на грунт ударилась о него, повредила кингстоны цистерн главного балласта и вернулась в базу. 25 декабря безрезультатно атаковала транспорт из состава конвоя, но 26 декабря нагнала тот же конвой и потопила транспорт "Вальдона". Попытка потопить еще и танкер не увенчалась успехом. 4 марта 1945г. атаковала крейсер в охранении, слышали три взрыва, однако Германия крейсеров в том районе не теряла. 11 марта безрезультатно атаковала двумя торпедами тральщик, после чего всплыла и потопила его артиллерийским огнем, но это оказалась шведская шхуна "Рамона" (804 брт). В дальнейшем подвергалась непрерывному преследованию противолодочных сил и поэтому вернулась в базу.

Срок боевой службы - 29,5 месяца (25 ноября 1942 г. - 9 мая 1945 г.). 3 боевых похода (57 суток). 8 торпедных атак, в результате которых потоплено 2 транспорта (4142 брт) и, возможно, потоплено еще 1 судно. Артиллерийским огнем уничтожена 1 шхуна (804 брт).

Этот корабль в искусстве

Галерея изображений

См. также

https://www.youtube.com/watch?v=VPhIMYYnsrc