Измаил (1915)

Эта статья редактируется участником <xxxXeXxxx> в рамках конкурса «Вики-спринт»: «Корабли Российского императорского флота».

За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания. Просьба воздержаться от правок.

Измаил

| 6 декабря 1912 год Заложен |

| 9 июня 1915 год Спущен на воду |

| 1931 год Сдан на слом |

| 32 500 / 36 646 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 223,85 / 30,5 / 8,81 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1175 чел. Общая численность |

| 42 чел. Офицеры |

| 33 чел. Мичманы |

| 1100 чел. Матросы |

| 305—240 / 100—75 мм. Пояс/борт |

| 75—25 мм. Палуба |

| 180 / 100 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 305 мм. Барбеты |

| 305—240 / / / мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 400—110 мм. Боевая рубка |

12 × 356-мм орудий,

- 24 × 130-мм орудий,;

- 8 × 75-мм орудий;

- 4 × 63-мм орудий.

6 x 5З3-мм подводных ТА

«Измаил» «Бородино» «Кинбурн» «Наварин»

Содержание

Линейный крейсер «Измаил»

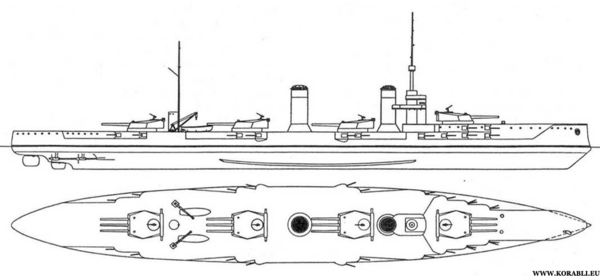

На момент закладки в декабре 1912 года - эти корабли были сильнейшими в своем классе. Эти линейные крейсера, названные в честь славных побед русского оружия — «Измаил», «Бородино», «Кинбурн», «Наварин», — останутся в истории самыми крупными артиллерийскими кораблями, когда-либо сошедшими со стапелей отечественных верфей. Задуманные как «русский ответ» британскому «Invincible», четырехбашенные «Измаилы» с их 356-мм артиллерией главного калибра, 241-мм броневым поясом и скоростью в 27 узлов должны были стать гордостью нашего флота.

Предпосылки к созданию

Линейные крейсера. Своим появлением и сравнительно недолгим существованием в том, классическом, виде, в котором они изначально задумывались, эти корабли в первую очередь обязаны урокам Русско-японской войны 1904-1905 годов. Именно тогда удачное привлечение японским командованием броненосных крейсеров к участию в сражениях линейных сил флота и побудило ведущие морские державы пересмотреть свои взгляды на роль и место этих кораблей в грядущих боях. При этом одним из основных направлений их дальнейшего развития поначалу стал переход от традиционной для броненосных крейсеров 203-мм артиллерии к орудиям более крупных калибров, сопоставимым с таковыми эскадренных броненосцев, с обязательным сохранением преимущества в скорости хода перед последними.

Первый такой корабль, согласно своему опыту, воплотили в металл японцы. м стал броненосный крейсер "Цукуба", вооруженный четырьмя 305-мм орудиями в двух башнях, при 150-мм бортовой броне и 21-узловой скорости хода, который несколько позднее начальник Морского генерального штаба (МГШ) контр-адмирал А.А. Эбергард отнес к предшественникам линейных крейсеров.

Из кораблей других стран, правда, в несколько меньшей степени, предтечами возникновения нового класса, по мнению Андрея Августовича, являлись: русский «Рюрик» (4 254-мм и 8 203-мм орудий,21 уз), английские типа «Minotaur» (4 234-мм и 10 190-мм орудий,23 уз) и американские типа «Tennessee» (4 254-мм и 16 152-мм орудий,22 уз), хотя броненосные крейсера с артиллерией калибром более 203 мм существовали в ряде иностранных флотов и ранее.

Под влиянием идей адмирала Фишера русское морское ведомство тоже решило обзавестись линейными крейсерами. Так появился на свет проект «Измаила», гораздо более грозного корабля, чем его предшественники «Гангут» и «Императрица Мария».

Более подробно о проектировании и международном конкурсе можно посмотреть в теме: Линейные крейсера типа «Измаил»

Устройство

Согласно спецификации, полное водоизмещение броненосных крейсеров типа «Измаил» составляло 32 500 т; длина по грузовой ватерлинии (ГВЛ) 222,4 м (наибольшая — 223,85 м), ширина без брони по ГВЛ 30,05 м (наибольшая —30,5 м), осадка по ГВЛ 8,81 м.

Корпус

Для набора и других ответственных частей корпуса применялась сталь повышенного сопротивления (ав >50 кгс/мм2). В менее напряженных частях (настил платформ, листы переборок выше ГВЛ и т. п.) допускалось применение мягкой судостроительной стали. Основную продольную прочность корпуса в пределах двойного дна (35-154-й шп.) обеспечивала водонепроницаемая килевая балка коробчатого сечения (2,1*1,4 м; толщина стенок 15-19 мм), приспособленная для хранения пресной воды. В оконечностях вертикальные стенки киля сходились, образуя плоский вертикальный киль (1250x12 в носу и 2100x15-19 мм в корме), склепанный с цельнолитыми форштевнем и ахтерштевнем.

Стрингеры в пределах двойного дна (по 9 с каждого борта) выполнялись из неразрезных листов толщиной 10-17 мм, из них по три (I, V и IX) были водонепроницаемыми. В нос имели продолжение только II и VI стрингеры, а в корму IV и IX с утоньшением до 8 мм. Поперечный набор корпуса состоял из шпангоутов (шпация 1,2 м) и бимсов различной конструкции и размеров.На протяжении двойного дна располагались трюмные продольные переборки, нижний пояс которых выполнялся из 9-мм горизонтальных листов обыкновенной стали, верхний — из 5-мм вертикальных листов стали повышенного сопротивления.

На 25 главных поперечных водонепроницаемых переборок, простиравшихся от внутреннего дна до нижней палубы, шла сталь повышенного сопротивления толщиной 8-12 мм, выше нее обыкновенная сталь толщиной 5-6 мм. Все они подкреплялись угловыми стойками.Наружная обшивка выполнялась из листовой стали повышенного сопротивления толщиной 9-18 мм (у форштевня до 20 мм, у ахтерштевня — до 25 мм), настил второго дна 6-11 мм и третьего (в районе 35-78-го шп.) — 5 мм.

Крейсера имели по три непрерывных водонепроницаемых палубы: верхнюю (ВП), среднюю (СП) и нижнюю (НП), полубак (от форштевня до 56-го шп.) и по две платформы: верхнюю, официально называвшуюся «кубриком», и нижнюю (в оконечностях, а также в районе подбашенных отделений и погребов боеприпасов). Толщина стальной настилки полубака от 0 до 34/35-го шп. составляла 9 мм, а далее до боевой рубки шли 36-мм листы бронепалубной стали. Такой же броней покрывалась верхняя палуба в пределах 0-34/35-го шп., в районе казематов (от 34/35-го шп. до траверзов казематов на 51/55-го шп.) шла 12- мм стальная настилка. От казематов в корму до 157-го шп. толщина верхней палубы составляла 37,5 мм и далее в корму — 12 мм.

Бронирование

Толщина брони средней палубы распределялась следующим образом: настилка 12 мм (0-35-й шп.); затем два слоя (нижний 20 мм, верхний — 40 мм; общая 60 мм) бронепалубной стали (35-154-й шп. в средней части между продольными броневыми переборками нижней палубы); 12-мм настилка (за исключением 25-мм бортового стрингера между 0 и 157-м шп.) между бортом и продольной переборкой в районе 35-154-го шп. и от борта до борта (154-157-й шп.); далее в корму — 50-мм бронепалубная сталь (157-178-й шп.) и от 178- го шп. до кормы 9-мм настилка.

Нижняя палуба бронировалась лишь на скосах в районе 35-160-го шп. (нижний слой 50 мм,верхний 25мм;общая 75мм),в средней части между ними (два слоя между 154 и 160-м шп.; нижний 20 мм, верхний 40 мм; общая 60 мм) и над колодцем большого руля (50 мм, наложенных сверх 6-мм настилки). Кубрик в носовой части до 35-го шп. имел 20-мм настилку из бронепалубной стали, в кормовой — от 160-го шп. до наклонного траверза на 178/181-м шп. — два слоя из той же стали (нижний 19 мм, верхний 30 мм; общая 49 мм).

Продольные переборки на верхней палубе в пределах казематов на полубаке (35-39-й и48-55-й шп.) и на средней (28-35-й и35-39-й шп.) — параллельно диаметральной плоскости, а также вдоль бортов (48-147-й шп., примыкая по концам к броне поданных труб первой и четвертой башен) собирались из крупповской нецементированной брони толщиной 25 мм.

Продольные переборки на нижней палубе, шедшие вдоль бортов по верхней грани скоса между 35-м и 154-м шп., имели толщину 50 мм. Броневые траверзы располагались: на верхней палубе — на 34-35-м шп. (100 мм) и 43-44-м шп. (25 мм; разделяли орудия в казематах); на средней — на 28-м и 35-м шп. (от борта до борта), 431/2, 53, 60, 75, 82, 89, 109, 116, 123, 143 и 151-м шп. (между бортом и продольной броневой переборкой, а также броней поданных труб башен); траверзы (25 мм), разделяющие орудия в казематах, и на 157-м шп. (100 мм от борта до борта, замыкая бортовое бронирование); на нижней — на 35-м шп. (75 мм), на 154/155-м шп. (75 мм; между продольной переборкой) и на 178-м шп. (75 мм от борта до борта); на кубрике — на 35-м шп. (75 мм внутри между скосами нижней палубы), на 160-м шп. (75 мм) и на 178-181-м шп. (100 мм; от нижней палубы до наружной обшивки подзора).

Открытые части полубака и ВП покрывались настилом из 50 мм сосновых досок, а внутренние палубы — линолеумом. Главный броневой пояс собирался из плит (их нижние края были скошены по всей длине пояса на высоте 830 мм снизу) крупповской цементированной стали толщиной 237.5 мм на деревянной подкладке (75 мм). По длине он располагался между 35-м и 161 - м шп., а по высоте — от средней палубы на 1,636 м ниже ГВЛ.

В носовой оконечности толщина плит уменьшалась до 112,5 мм (0-16-й шп.), 125 мм (16-31-й шп.), деревянной подушки до 50 мм. В пределах 31-33-го и 33-35-го шп. устанавливались переходные плиты толщиной 163 и 200 мм соответственно. В корму от 161-го шп. бортовой пояс состоял из двух поясов — один (100 мм) от средней до нижней палубы (161-178-й шп.), другой (125 мм) — от нижней до низа (от 164-го шп. до наклонного траверза на 178/181-м шп.). Под нижней палубой между 161 и 164-м шп. устанавливалась переходная 181-мм плита. Кормовая часть от наклонного траверза на 178/181-м шп. и по высоте от подзора до средней палубы прикрывалась 25-мм броней.

Верхний пояс (между средней и нижней палубами — та же крупповская цементированная сталь) имел толщину 75 мм (0-28-й шп.) и 100 мм (28-157-й шп.) в районе казематов, бортовая броня полубака (между верхней палубой и баком от 34 до 51-го шп.) — 100 мм и далее до 56-го шп. переходила в ограничивающий каземат косой траверз с примыканием к боевой рубке. В корму от 157-го шп. верхний пояс отсутствовал.

Плиты главного броневого пояса крепились между собой специальными шпонками (на «ласточкин хвост»), к бортам — гужонами, что обеспечивало высокую прочность соединений. На 35-м шп. предусматривался вертикальный, а на 178-181-м шп. —наклонный броневые 100-мм траверзы. Защита вращающихся частей башен состояла из 300-мм (стенки), 200-мм (крыши) и 150-мм (подшивка снизу башни) брони. Поданные трубы башен имели толщину 247.5 мм (верхние ярусы; высота 1,72 м), 147.5 мм (средний ярус носовой башни) и 122,5-147,5 мм (нижние ярусы); вертикальная броня боевой рубки — 300 мм (основание; между верхней и средней палубами) и 400 мм (от верхней палубы до крыши), крыша — 250 мм.

Бронировались также вертикальные стенки шахты головы большого руля (75 мм), кожухи дымовых труб (сверху и до нижней палубы — 50 мм) и сами трубы (75 мм на высоте 3,35 м выше верхней палубы), выгородки 130-мм элеваторов между бортом и продольной броневой переборкой (с боков 50-мм, сверху— 30-мм бронепалубная сталь, положенная сверху 12-мм палубы и 8-мм прокладки) и шахты котельных вентиляторов (50-мм комингсы на верхней палубе). В дымовых трубах на уровне средней палубы предусматривались броневые колосники. Корабли отличались хорошо продуманной и детально разработанной системой подкреплений в местах размещения оружия, котлов, главных и вспомогательных механизмов и устройств.

Электроснабжение

Главная энергетическая установка — четырехвальная, общей проектной мощностью 66 000 (при 295 об./мин) и с возможностью форсировки до 70 000 л. с., что соответствовало скоростям хода 26,5 (полная) и 28 уз (наибольшая). Главные механизмы размещались в четырех водонепроницаемых отделениях: турбины и воздушные насосы в двух носовых отделениях (120-133-й шп.), а их главные холодильники (конденсаторы) с их циркуляционными насосами — в двух кормовых. Упомянутые отделения разделялись между собой водонепроницаемыми переборками в диаметральной плоскости.

Внешние бортовые гребные валы приводились во вращение комбинированными турбинами высокого давления (ТВД) активно-реактивного типа переднего и заднего хода (в общем корпусе), а средние — комбинированными турбинами низкого давления (ТНД) реактивного типа переднего и заднего хода (также в общем корпусе). Эти турбины не имели существенных конструктивных отличий от примененных на линейных кораблях типа «Севастополь», кроме несколько больших размеров.

Трехлопастные гребные винты (диаметр 3800 мм, шаг 3,450 мм применительно для «Бородино» и «Наварина») изготовлялись из бронзы, наружный диаметр концевых гребных валов составлял 470 мм. Турбины обеспечивались паром (рабочее давление пара — 17 кгс/см2) 25 паровыми котлами треугольного типа «усовершенствованной системы Ярроу», разделенными на две группы: носовая — три котельных отделения по три котла нефтяного отопления в каждом (общая нагревательная поверхность 5267 м2); кормовая — четыре котельных отделения по четыре котла универсального (смешанного), т. е. нефтяного и угольного, отопления в каждом (общая нагревательная поверхность 7970 м2, площадь колосниковых решеток 133,5 м2). Расход угля при испытаниях на полную мощность^ 000л. с.) не должен был превышать 0,85 кг/ч на одну «торзиометровую» силу. Система нефтяного отопления в каждом отделении состояла из двух поршневых насосов, нефтеподогревателя, фильтров холодной и горячей нефти и форсуночного трубопровода. Для подачи воздуха устанавливали 21 турбовентилятор (напор до 100 мм вод. ст.), для питания котлов — главные и вспомогательные поршневые питательные насосы и водоподогреватели (температура воды выше 1000 ”С).

Запас нефти (1904 т) размещался в междудонных отсеках между I и V стрингерами в пределах 95-120-го шп. Для хранения угля (1974 т) отводились четыре бортовых верхних (в отсеках между бортом и продольной переборкой на скосах нижней палубы) и столько же бортовых нижних (между бортом и продольной переборкой в трюме), три перегрузочных (для погрузки и перегрузки угля из верхних бортовых ям в поперечные)и четыре поперечные (по одной в каждом котельном отделении кормовой группы против топок; ширина каждой 1 м) угольные ямы в районе кормовых котлов (87-111-й шп.). Расчетная дальность плавания кораблей — 2280 миль полным ходом. Запас воды для котлов — 144 т; для его пополнения в машинных отделениях устанавливались два испарителя общей производительностью 500 т/сут.

Для обеспечения многочисленных потребителей электроэнергии (приводов палубных механизмов, элеваторов, рулевого устройства, вентиляторов, восьми прожекторов диаметром 110 см, освещения, звонковой сигнализации, приборов и т. п.) предназначались шесть турбо- и два дизель-генератора по 320 кВт каждый. Располагались они в четырех автономных электростанциях, из них дизель-генераторы производства завода «Нобель», — у второй башни в районе 83-го шп. Для естественного освещения служили иллюминаторы: бортовые (диаметр стекла 350 мм, толщина 30 мм), палубные и в броне (диаметр соответственно 250 и 245 мм, толщина стекла 19 и 16 мм).

Водоотливная система для удаления воды из 29 основных водонепроницаемых отделений включала 16 гидротурбин (центробежных насосов с гидравлическими приводами) производительностью по 500 мЗ/ч. Рабочая вода для них поступала от кольцевой напорно-пожарной магистрали (диаметром 200 мм), обслуживаемой двумя центробежными турбонасосами и одиннадцатью поршневыми трюмно-пожарными помпами с подачей 230 и 75 м3/ч (общая производительность всех этих насосов 1285м3/ч) соответственно, при напоре 17 кгс/см2. Суммарная подача их обеспечивала одновременную работу четырех гидротурбин и двадцати двух пожарных стволов (25% имевшихся). Для повседневных нужд на стоянке использовались два трюмных паровых насоса с подачей 50 и 25 м3/ч. Отсеки корабля, не имевшие гидротурбин, оборудовались спускными клапанами и перепускными клинкетами.

Вооружение

Особенностью линейных крейсеров типа «Измаил» было предусмотренное для них наиболее мощное для того времени артиллерийское вооружение, состоявшее из 12 356-мм орудий в 52 калибра удлинением в четырех башенных артиллерийских установках (башни располагались на 431/2, 821/2, 1151/2 и 150-м шп.), способных стрелять фугасными и бронебойными снарядами массой по 747,8 кг с начальной скоростью 823 м/с. Углы горизонтального обстрела первой и четвертой башен составляли 320° (по 160° от диаметральной плоскости), второй и третьей — 280° (по 140° на борт; по 70° от траверза).

Погреба первой и второй башен вмещали полный комплект боезапаса (по 80 выстрелов на ствол), а в погреба для третьей и четвертой башен полностью помещались только снаряды. Недостающее число полузарядов хранилось в запасных 356-мм погребах в трюме между 48-52-м (около 80 шт.) и 52-56-м шп. (остальные 73 шт.). Снаряды хранились на стеллажах и в ларях, полузаряды — в герметичных футлярах на стеллажах.

Противоминный калибр представляли 24 130-мм орудия удлинением 55 калибров в бортовых казематах; для стрельбы по воздушным целям («против воздушных шаров и аэропланов») предназначались четыре 63,5-мм орудия на полубаке (51-й шп.) и верхней палубе (у второй или третьей башни) и столько же пулеметов (полный комплект боеприпасов по 200, 220 и 7200 выстрелов на ствол соответственно).

Боезапас (снаряды и заряды) 130-мм орудий хранился в 17 погребах: для орудий под № 1 -6 носовой группы — в трех погребах в трюме, на платформе и кубрике (35-39-й шп.); № 7-12— в трюме (52-60-й шп.; два погреба на два орудия) и на платформе (52-57-й шп.; два погреба на одно орудие); для орудий— № 13-16 средней носовой группы — по два погреба для одного орудия в трюме (75-78-й шп.) и на платформе (78-87-й шп.); для орудий № 17-20 средней кормовой группы — два погреба для каждой пары орудий (111-120-й шп.); для орудий кормовой группы № 21-24— четыре погреба на кубрике (по два между 142-149 и 154-160 м шп.). Снаряды хранились в ларях, заряды в пеналах на сотовых стеллажах в герметичных закрытых футлярах (как на линкорах). У каждого 130-мм орудия также имелись кранцы первых выстрелов на три снаряда и заряда.

Кроме того, предполагалось установить четыре 47-мм салютные пушки (на носовом мостике), восемь 75-мм учебных пушек (по две на каждой из башен; 600 выстрелов) и два 7,62-мм пулемета для вооружения катеров и шлюпок. В отличие от балтийских и черноморских линейных кораблей-дредноутов, носовая башня устанавливалась на полубаке, а четыре носовых 130-мм орудия — в верхнем каземате, что значительно повышало возможность их использования в свежую погоду.

Управление артиллерийским огнем осуществлялось из боевой рубки и центрального поста (на нижней платформе между 52-м и 54-м шп.), оборудованных необходимы¬ми приборами и средствами связи. Погреба боеприпасов оборудовались системами затопления (через кингстоны), орошения (от пожарной магистрали), осушения, вентиляция и аэрорефрижерации. Пять холодильных машин суммарной производительностью 275 000 фригорий в час позволяли поддерживать в погребах температуру не выше 25 °С.

Торпедное вооружение включало шесть 450-мм подводных траверзных аппаратов, размещавшихся на нижней платформе (оси труб — на 3 м ниже ГВЛ). Запас торпед образца 1912 года составлял 18 шт. Для обеспечения воздухом высокого давления артиллерийского и торпедного вооружения предусматривались четыре воздухонагнетательных насоса производительностью по 12 л/мин при давлении 225 кгс/см2.

Управление

Для улучшения управляемости корабли снабжались двумя рулями — большим и малым. Каждый из них комплектовался одним параллелограмным приводом Девиса, одной дифференциальной муфтой системы инженера Н.А. Федорицкого, соединенной с параллельным приводом, двумя электромоторами. Перекладка каждого из рулей могла осуществляться любым из двух независимых электроприводов системы Н.А. Федорицкого. Управление рулями — из боевой и ходовой рубок, центрального поста и из румпельного отделения. Таким образом обеспечивалась высокая степень живучести рулевого устройства.

Якорное устройство включало три носовых, из них один запасной (масса по 9 т; калибр якорной цепи 79,4 мм) и кормовой (3 т; калибр якорной цепи 47,6 мм) якоря Холла, якорно-швартовные шпили (электроприводы системы Н.А. Федорицкого) и стопора. Каждый шпиль имел цепной палгед и тросовый дромгеде независимыми приводами.

Катера

На каждом корабле предполагалось иметь по два моторных (длина 12,8 м) и паровых катера (длина 12,2 м, масса 13 т, обслуживались двумя стрелами), а также гребные суда: по два 20-весельных барказа, 14-весельных спасательных катера, 6-весельных вельбота и 6-весельных яла (все на шлюпбалках, убираемых перед стрельбой).

Экипаж

Размещение экипажа было традиционным для крупных кораблей того времени: офицерские каюты на 42 человека, кают-компания, буфет и санузлы — в кормовой части средней и нижней палуб, каюты кондукторов на 83 человека, — в средней части средней палубы, командные помещения на 1100 человек — в носовой части средней и нижней палуб и под полубаком (418 спальных мест на рундуках и 682 подвесные койки). Для нужд экипажа на средней палубе оборудовались три камбуза — офицерский, кондукторский (107—1091 /2-й шп.) и командный (88-91 -й шп.), хлебопекарня с электрической тестомешалкой (на средней палубе 72-75-й шп.), механическая прачечная на нижней палубе в районе 72-77-го шп. (с электрическими стиральными машинами, центрифугой и паровым катком) и сушилкой (68-78-й шп.), командная и кочегарная бани (обе на нижней палубе в районе 17-26 и 60-62-го шп. соответственно).

Два лазарета с операционной и рентгеновским аппаратом, аптека, приемная врача размещались на средней палубе (в бортовых отсеках между 60 и 75-м шп.), носовой и кормовой боевые перевязочные пункты — в районе 57-60-го и 142-145-го шп.

Строительство

В декабре 1913 г. все четыре гигантских крейсера («Бородино»,«Кинбурн»,«Наварин»,«Измаил») одновременно заложили на стапелях в Санкт-Петербурге, уже 2 года стоявших свободными после спуска на воду линкоров типа «Гангут».

Но революция и гражданская война в России не позволили достроить эти корабли. 11 октября 1917 г. Временное правительство постановило приостановить постройку ряда кораблей, в том числе «Бородина», «Кинбурна» и «Наварина». В отношении «Измаила» аналогичное распоряжение Верховной морской коллегии последовало 1 декабря 1917 г. В годы гражданской войны корпуса линейных крейсеров оставались у стенок заводов. Постановлением СТО от 19 июля 1922 г. «Бородино», «Кинбурн» и «Наварин» исключили из списков флота, а постановлением Госплана в мае следующего года была разрешена их продажа за границу. 21 августа корабли приобрела «в целом виде» германская фирма «Альфред Кубац». 26 сентября в Петроград прибыли буксиры за «Кинбурном», а позднее — и за двумя остальными. Котлы, механизмы и другое корабельное оборудование использовалось в народном хозяйстве, частично при ремонте и модернизации оставшихся а строю боевых кораблей. Выдвигалось несколько вариантов достройки «Измаила», в том числе переоборудования в авианосец, однако в начале 30-х годов его корпус был разобран. Часть котлов «Измаила» установили на линейном корабле «Октябрьская революция» в ходе его модернизации. Три орудия главного калибра установили на специально спроектированные железнодорожные транспортеры; после успешных испытаний в 1932—1933 гг. их включили в состав артиллерии береговой обороны КБФ; в годы блокады Ленинграда они успешно громили живую силу и технику и оборонительные сооружения гитлеровцев. Шесть «измаильских» 14-дюймовых орудий состояли на вооружении советских береговых батарей в виде железнодорожных и стационарных установок вплоть до 1950-х годов.

Создание линейных крейсеров типа «Измаил» — важный этап в развитии отечественного кораблестроения. Эти последние крупные броненосные корабли дореволюционной России явились материальным воплощением оперативно-тактических взглядов тех лет, достижений теории и практики военного судостроения. Их проектирование, в котором активно участвовали выдающиеся русские кораблестроители, обогатило отечественную науку новыми разработками в области строительной механики корабля.

Галерея изображений

Литература и источники информации

- Виноградов С.Е. "Измаил" - сверхдредноут Российской империи. Серия "Морская коллекция".2001,№1

- Усов В.Ю. Линейные крейсера типа "Измаил"//Судостроение. - 1986. - №7,8.

- Кузнецов Л.А. Линейные крейсеры типа "Измаил"/Яуза:Эксмо,2013 -176с.-(Война на море)

- https://ru.wikipedia.org[Электронный ресурс]

- https://www.korabli.eu[Электронный ресурс]

- https://www.navycollection.narod.ru/[Электронный ресурс]