Последний бой крейсера «Варяг»

Эта статья редактируется участником <Sybearian>.

| ТВД | Тихий океан |

| Место | Залив порта Чемульпо, Корея |

| Период | 27 января 1904 года |

| Характер сражения | Выход из блокированного порта |

Российская Империя |

Япония |

| 1 бронепалубный крейсер 1 канонерская лодка |

2 броненосных крейсера 4 бронепалубных крейсера 3 миноносца |

| 23 человека убиты, 10 умерли после боя ранения различной тяжести от ~60 до ~200 человек |

потерь нет |

Содержание

Положение сил перед сражением

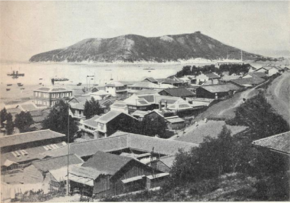

Чемульпо (устаревшее название города Инчхон) — стратегически важный порт в Корее, здесь постоянно находились военные корабли ведущих мировых держав. Политическая ситуация в Корее была крайне нестабильной, и военное присутствие являлось необходимым условием отстаивания разными государствами своих интересов в данном регионе. При подготовке к войне с Россией японским командованием было разработано несколько вариантов планов нападения. Все они предполагали захват Кореи, в качестве плацдарма для дальнейшего наступления. Под давлением сухопутных войск высадка японского десанта должна была пройти в бухте Чемульпо, как самой удобной и близкой к Сеулу гавани.

| |

В случае высадки экспедиционного отряда в заливе Асанман, на его марш до Сеула потребуется четыре дня. Если добавить к этому время перехода морем, то получается около семи суток. Поскольку ситуация в Сеуле весьма нестабильна и может резко измениться, то, несмотря на все возможные опасности, наиболее благоприятным пунктом ля высадки является порт Инчхон [1] | |

Крейсер «Варяг» пришел в Чемульпо 30 декабря 1903 года. канонерская лодка «Кореец» — 18 января 1904 года. Основной задачей как русских кораблей, так и иностранных судов являлась защита дипломатических представительств в Сеуле в случае осложнения внутренней обстановки, при помощи высадки десантов. Помимо этого капитану «Варяга» было поручено собрать на месте сведения о действиях и поведении Японцев, а так же способствовать связи дипломатов в Корее с Наместником, поскольку японцы начали задерживать отправку телеграмм.

Подготовка к войне

Япония в будущей войне делала ставку на внезапность и скорость развертывания войск. В Корее были размещены японские войска как открыто (охранные силы на основании международных договоренностей) так и скрытно, проживавшие под видом мирных граждан. Они заранее готовили инфраструктуру для будущей десантной операции, строили продовольственные склады, пункты связи и бараки, а с прибывающих в порт транспортных кораблей выгружали на берег уголь, ящики и тюки с различными грузами. Все это делалось при молчаливом согласии корейских властей, которые считали, что все это мирные заботы местных японских жителей, которых в Чемульпо насчитывалось более 4500 человек.

| |

Кап. 1 р. Руднев сообщил в Порт-Артур об устройстве японцами продовольственных складов в Чемульпо и в Сеуле. По донесениям общее количество всего японского провианта достигало уже 1.000.000 пудов, а патронов было доставлено 100 ящиков. Вместе с тем японцами открыто доставлялись в Чемульпо шаланды, буксирные пароходы и паровые катера, что как доносил командир кр. «Варяг», явно указывало на обширные приготовления к десантным операциям. Вдоль железной дороги Сеул-Фузан японцы расставили офицерские этапы, соединенные отдельными телеграфными и телефонными линиями с общей телеграфной линией. Все эти приготовления явно указывали на неизбежную оккупацию Кореи японцами [2] | |

В январе Япония закончила подготовку по формированию десантного корпуса, транспортных судов, десантно-высадочных средств и тылового обеспечения. Японский флот провел подготовку кораблей назначеных на участие в операции. Что не осталось незамеченным для России.

| |

Начатая с весны 1903 года самая тщательная проверка мобилизационной готовности японской армии окончена... Наиболее подготовлены для отправки первыми в качестве экспедиционного отряда дивизии 12-я, 5-я и 4-я, в особенности первая из них... Японский флот также готов [3] | |

Но никаких мер со стороны русского командования принято не было. Недооценка и пренебрежение данными разведки оказали серьезное влияние на ход боевых действий в начале войны. Напротив, что бы не спровоцировать японцев Санкт-Петербург запрещал командованию и командирам кораблей всякое проявление инициативы.

7 февраля корабли, перевозившие японские экспедиционный корпус, легли в дрейф у берегов Кореи в заливе Асанман. Получив свежие разведданные контр-адмирал Уриу скорректировал планы высадки.

| |

|

|

Инцидент с «Корейцем»

| |

Консул заявил, что мы уходим в Артур с бумагами нашего посланника, который не имеет уже 7 дней сведений из Артура, так как телеграфное сношение порвано, что войны не предвидится, но не зная, что будет дальше, посланник просит сделать распоряжение из Артура о вызове всех Русских из Чемульпо. [5] | |

26 января канонерская лодка Кореец, приняв почту, снялась с якоря, но на выходе с рейда ей преградила путь эскадра контр-адмирала С. Уриу в составе броненосных крейсеров Asama и Chiyoda, крейсеров Naniwa, Takachiho, Niitaka и Akashi, а также трех транспортов и четырех миноносцев. Миноносцы атаковали канонерку двумя (по другой версии тремя) торпедами, но неудачно. Не имея приказа открывать огонь и не зная о начале военных действий, командир Корейца капитан 2 ранга Г. П. Беляев приказал повернуть назад.

| |

Наш отряд подобно гигантской змее полз по фарватеру к Инчхону и, когда половина ее тела уже обогнула Хатибито, навстречу нам показался «Кореец». Мы должны были соблюдать миролюбивый вид вплоть до окончания высадки войск, но завидев противника, у всех мелькнула мысль - "а не захватить ли его здесь, рядом с островом, так как из Инчхона ничего видно не будет?" Но мы продолжили движение, а через несколько минут между «Корейцем» и двумя из четырех миноносцев завязалась небольшая стычка. Уриу, конечно, был этим несколько обеспокоен, но в то же время, находясь на мостике и наблюдая за стычкой, с деланным равнодушием заметил: "Не вижу в этом никакого смысла". [6] | |

Во время разбирательства командир Такачихо отрицал минную атаку на русскую лодку, а действия миноносцев, по его словам, были продиктованы защитой транспортов от нападения Корейца. В итоге инцидент удалось представить как недоразумение. Всю ночь японцы высаживали десант. А утром русские моряки узнали, что война между Россией и Японией началась.

Ультиматум

Контр-адмирал Уриу направил командирам находившихся в Чемульпо военных кораблей нейтральных стран (английского крейсера «Тэлбот», французского «Паскаль», итальянского «Эльба» и американской канонерской лодки «Виксбург») послания с просьбой покинуть рейд в связи с возможными действиями против «Варяга» и «Корейца». После совещания на английском крейсере командиры стационеров согласились выйти из гавани, если русские корабли ее не покинут.

| |

В заседании командиров были разобраны различные комбинации, затем, в секретном от меня совещании решили: если я останусь на рейде - они уйдут, оставив меня с «Корейцем» и пароходом «Сунгари». Вместе с сим решили послать адмиралу протест против производства нападения на рейде. На запрос командиров о моем мнении, я ответил, что сделаю попытку прорваться и приму бой с эскадрой, как бы она велика ни была, но сдаваться никогда не буду, также и сражаться на нейтральном рейде[7] | |

В. Ф. Руднев, являвшийся командиром отряда русских кораблей, принял решение выйти в море и попытаться с боем прорваться в Порт-Артур. Офицеры Варяга и Корейца на военных советах единодушно поддержали это предложение.

Характеристики участвующих сторон

Япония

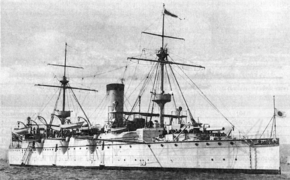

Со стороны Японии в бою принимали участие броненосные крейсера Asama и Chiyoda, бронепалубные крейсера Naniwa, Takachiho, Niitaka, Akashi и три миноносца 14-го отряда (Hayabusa, Chidori и Manazuru).

IJN Asama

Броненосный крейсер Asama (крейсер 1-го класса), наиболее мощный и боеспособный корабль, участвовавший в бою с японской стороны. Он был наиболее крупным, имевшим наибольшую скорость, лучше вооружённым и защищённым среди крейсеров эскадры Уриу. Броневая защита крейсера включала в себя броневой пояс, прикрывавший практически всю ватерлинию (за исключением небольшого участка в корме). Кроме того, за поясом располагались скосы броневой палубы. Над главным броневым поясом располагался верхний пояс длиной 65 м.

Орудия калибра 203 мм размещались в двух башнях, защищённых 152-мм бронёй. Такую же толщину имело и бронирование казематов, в которых располагались 10 из 14 орудий калибра 152 мм (оставшиеся 4 орудия находились на верхней палубе и прикрывались лишь противоосколочными коробчатыми щитами). Силовая установка корабля использовала морально устаревшие огнетрубные цилиндрические котлы (дым выводился в две трубы). Согласно тактическому формуляру, максимальная скорость корабля оценивалась в 20,5 узлов.

IJN Chiyoda

Броненосный крейсер Chiyoda (крейсер 3-го класса), имел узкий броневой пояс, прикрывавший только две трети. Дополнительная защита обеспечивалась броневой палубой. Основное артиллерийское вооружение состояло исключительно из скорострельных 120-мм орудий Армстронга. Силовая установка использовала современные водотрубные котлы Бельвиля, дым выводился в единственную трубу. Максимальная скорость корабля оценивалась в 19 узлов.

На боеспособность корабля плохо влияли, продолжительный перерыв в учебных стрельбах, нестабильная работа машин, использование низкокачественного японского угля и обросшее за время службы стационаром днище судна, вследствие чего крейсер не мог поддерживать максимальную скорость хода. В результате, заняв по итогам боя среди японских кораблей третье место по количеству выпущенных снарядов, Chiyoda не добился ни одного попадания.

IJN Naniwa и IJN Takachiho

Однотипные бронепалубные крейсера Naniwa и Takachiho (крейсера 2-го класса) были самыми старыми в японской эскадре, к моменту боя срок их службы составлял 18 лет. Ветераны японо-китайской войны за долгое время непрерывной эксплуатации износили элементы силовой установки. Несколько раз капитально ремонтировались и модернизировались.

В 1900 году корабли были перевооружены на английские орудия современного типа. Силовая установка включала в себя морально устаревшие горизонтальные паровые машины двойного расширения и цилиндрические котлы, дым из которых выводился в единственную трубу. Согласно тактическому формуляру, максимальная скорость кораблей оценивалась в 18 узлов.

IJN Niitaka

Бронепалубный крейсер Niitaka (крейсер 3-го класса) был самым молодым среди японских кораблей, он был сдан флоту за 2 недели до боя, при этом в связи с необходимостью скорейшего ввода в строй корабль не прошёл полной программы испытаний. Броневая защита корабля была представлена бронепалубой толщиной 37 мм (на скосах — 63 мм). Силовая установка современного типа (машины тройного расширения, водотрубные котлы Niclausse, три дымовых трубы) в бою работала нестабильно. Максимальная скорость крейсера составляла 20 узлов.

IJN Akashi

Бронепалубный крейсер Akashi (крейсер 3-го класса) был самым слабым из крейсеров японской эскадры. Корабль был защищён бронепалубой толщиной 25 мм (на скосах — 51 мм). Силовая установка использовала цилиндрические котлы, крейсер имел две дымовых трубы, максимальная скорость оценивалась в 20 узлов.

Россия

«Варяг»

Бронепалубный крейсер «Варяг» (крейсер 1-го ранга) на момент боя прослужил всего три года, являясь одним из новейших крейсеров русского императорского флота. Броневая защита корабля была представлена бронепалубой толщиной 38 мм (на скосах — 76 мм), бронёй были защищены также основания дымоходов, элеваторы подачи боеприпасов, боевая рубка и идущая от неё коммуникационная труба. В качестве недостатков крейсера отмечается отсутствие какой-либо защиты артиллерии и неудачное её расположение.

Крейсер был вооружен дюжиной 152-мм орудий главного калибра, но в бортовом залпе могли участвовать только 6 из 12 орудий главного калибра, а строго в нос и корму могли вести огонь по 4 орудия. Орудийные щиты не были установлены из-за опасения перегрузки. По первоначальному проекту планировалось рассредоточить орудия главного калибра по всему кораблю так же, как погреба артиллерийских снарядов. Но места не хватило, и вместо сокращения количества орудий было решено сгруппировать орудия в оконечностях. Это позволило компактно разместить погреба, обеспечив их лучшую защиту от огня противника в бою.

Силовая установка крейсера состояла из паровых машин мощностью 20 000 л. с. (для сравнения, значительно более крупный Asama имел машины мощностью 18 000 л. с.) и 30 водотрубных котлов Niclosse. Котлы были скомпонованы в четырёх котельных отделениях, каждое из которых имело собственную дымовую трубу, что повышало живучесть силовой установки. Максимальная скорость, достигнутая на испытаниях, составляла 24,59 узла, средняя скорость на 12-часовых испытаниях — 23,2 узла.

«Кореец»

Канонерская лодка «Кореец» к 1904 году имела возраст 16 лет. При довольно сильном вооружении (вес бортового залпа был сопоставим с таковым японских крейсеров 3-го класса, а при ведении огня прямо по курсу русский корабль имел огневое преимущество) лодка имела скорость лишь 13 узлов и была очень слабо бронирована (оборудована только броневой палубой толщиной 10 мм и щитами орудий). Недостатком артиллерийского вооружения «Корейца» было использование устаревших орудий, имевших худшие баллистические характеристики и меньшую скорострельность по сравнению с современными орудиями, установленными на «Варяге» и японских кораблях.

Планы сторон

Ход сражения

Итоги сражения

Уничтожение русских кораблей

Судьба команд

Последствия

Оценка современниками

Образ в искусстве

Примечания

- ↑ Заместитель начальника ГШ генерал Кодама Гентаро

- ↑ Из материалов Морской комиссии

- ↑ Очерки истории российской внешней разведки. В 6 томах. Т 1, С. 194-195

- ↑ Приказ №28, 8 февраля 37-й год Мэйдзи

- ↑ Русско-японская война 1904-1905 гг. Книга Первая. Действия флота на южном театре от начала войны до перерыва сообщений с Порт-Артуром. С. 295

- ↑ Рассказы о великой японо-русской войне на море. 1935 С. 97

- ↑ Русско-японская война 1904-1905 гг. Книга Первая. Действия флота. Отдел III. Книга первая, Выпуск 1-й. 1911 С. 167

Литература

- Полутов А. В Десантная операция японской армии и флота в феврале 1904 г. в Инчхоне. — Владивосток: Русский Остров, 2009. — 472 с. — ISBN 978-5-93577-045-7

- Катаев В. И. Крейсер "Варяг". Легенда Российского флота. — Яуза: ЭКСМО, 2008. — 128 с. — ISBN 978-5-699-29721-4