Авианосец проекта 71

| Версия 12:17, 9 октября 2016 | Версия 12:35, 9 октября 2016 | |||

| Строка 131: | Строка 131: | |||

| * [[Вторая мировая война]] | * [[Вторая мировая война]] | |||

| * [[Авианосец]] | * [[Авианосец]] | |||

| + | * [[Navy:Авианосец проекта 72|Авианосец проекта 72]] | |||

| == Ссылки == | == Ссылки == | |||

Версия 12:35, 9 октября 2016

Авианосец проекта 71

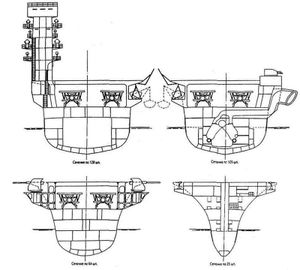

| 10600 / 11350 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 195(по ВЛ) / 18,7 / 5,98 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 100—75 / мм. Пояс/борт |

| 90—12 мм. Палуба |

| 50 мм. Боевая рубка |

Артиллерия

- 8 × 100 мм.

Зенитное вооружение

- 16—37-мм автоматов (4 х 4);

- 20— 12,7-мм пулеметов.

Авиагруппа

- 30 самолетов;

- 10 разведчиков-бомбардировщиков, 20 истребителей.

Содержание

Предшествующие события

Первые проекты по созданию отечественного авианосца появились еще в марте 1925 года. Тогда появилась идея по переоборудованию недостроенного линейного крейсера (ЛК) «Измаил» в авианосец. Предполагалось, что его водоизмещение составит 22 000 тонн, скорость хода 27 узлов, размер авиагруппы: 27 истребителей, 12 торпедоносцев, 6 самолетов-разведчиков и 5 самолетов-корректировщиков. Корабль планировалось вооружить 8 183-мм артиллерийскими установками, 8 102-мм артиллерийскими установками, четырьмя пятиствольными 40-мм установками. Бронирование ЛК планировалось сохранить. По аналогичному проекту собирались перестроить линкор «Полтава», пострадавший от пожара на борту. При этом «Полтаву» планировалось перевести на Черное море. Однако до начала работ так и не дошли, не было создано даже эскизных проектов.

В 1927 году появилось еще одно предложение, на это раз о перестройке учебного судна «Комсомолец» в учебный же авианосец. Водоизмещение будущего корабля должно было составить 12 000 тонн, скорость хода 15 узлов, размер авиагруппы: 26 истребителей и 16 штурмовиков. Корабль планировалось вооружить 8 двухорудийными артиллерийскими установками калибра 102 мм. и двумя пятиствольными установками калибра 40-мм. По своим характеристикам данный проект напоминал английский авианосец «Гермес», принятый в состав флота в 1924 году.

Без сомнения, данное предложение могло быть реализовано, был создан даже образец палубного штурмовика под названием «ШОН». Но отсутствие финансирования на разработку технического проекта и переоборудование судна, а также желания осуществлять какие-то работы в этом направлении предопределили судьбу проекта. Никаких результатов он не имел. При этом работы в рамках концепции «Малого флота» исключали любую возможность постройки авианосцев. Ровно на 10 лет такие корабли исчезают из планов судостроения.

С середины 1930-х годов в СССР начинается работа над планами постройки большого современного флота. В результате данных планов в состав флота должны были войти авианосцы. В частности Генштаб РККА предусматривал постройку 6 подобных кораблей: 4 для Тихоокеанского и 2 для Северного флотов, план Управления Военно-морских сил РККА предусматривал строительство лишь 2-х кораблей. В окончательном варианте остановились именно на 2-х авианосцах: по одному на каждый из океанских театров боевых действий.

Флоту требовался корабль, который был бы способен действовать совместно с эскадрой и обеспечивал бы ее прикрытие с воздуха. Поначалу в СССР стали думать над гибридом авианосца и линкора. Проекты подобных кораблей с 1935 г. разрабатывались в ЦКБС-1. При водоизмещении в 29 800 тонн, мощности силовой установки в 210 000 л.с., скорости хода в 35-39 узлов, вооружении 9х305-мм орудий, 16х130-мм орудий, 18х45-мм орудий, корабль должен был иметь авиагруппу в 60 самолетов. При этом планировалось, что бортовая броня будет иметь толщину в 200-мм, а палубная броня – 125 мм. Следует отметить, что данные характеристики были явно завышены, особенно по защите и скорости. Достаточно быстро стало понятно, что советская судостроительная промышленность не может построить корабль такой сложной конструкции.

С 1937 года в США по советским техзаданиям начали разрабатывать проекты линейных кораблей-авианосцев. Одним из самых любопытных оказался проект линкора компании «Гиббс энд Кокс» проект 10581 (варианты: А, В, С). Данный проект создал владелец компании В. Ф. Гиббс, который до этого никогда не занимался подобным. Неудивительно, что на бумаге возник очень необычный корабль, обладавший водоизмещением в 73 003 тонны, мощностью силовой установки в 304 160 л.с. и скоростью хода 34 узла. Данный корабль планировалось вооружить 8х457-мм или 12х406-мм артиллерийскими установками(!), 28х127-мм и 32х28-мм артиллерийскими установками, а также 36 колесными и 4 гидросамолетами. На корабле планировалось установить 2 катапульты. Бронирование бортов составляло 330 мм, бронирование палубы – 197 мм.

При этом техническое обеспечение столь большого и грандиозного судна просто отсутствовало: не было доков и стапелей, машинно-котельной установки, орудий и башни главного калибра. При этом мало внимания было уделено аэродинамике судна, орудийные башни и надстройки в сочетании с угловатыми очертаниями полетной палубы должны были быть причиной возникновения мощных завихрений воздуха, которые бы препятствовали взлетно-посадочным операциям.

При этом даже попытки разработки корабля приемлемого водоизмещения (вариант «С») не привели к положительным результатам, в итоге в СССР окончательно разочаровались в гибридных судах. Такие проекты хорошо смотрелись лишь на бумаге, в то время как для реального строительства подобного рода линкоров-авианосцев требовались затраты, как на 2 отдельных судна, а боевая устойчивость такого корабля представлялась очень сомнительной. Во время боя артиллерийских кораблей была велика вероятность выхода из строя полетной палубы, а также возгорания хранящихся на корабле запасов авиационного топлива, да и при атаке с воздуха такой корабль был крупной и уязвимой целью.

История проектов

Одновременно с зарубежными конструкторами, наши трудились над проектом авианосца обычной схемы. К середине 1939 года был готов предэскизный проект малого авианосца, получившего обозначение №71. Данный проект наиболее соответствовал представлениям ВМФ об авианосце, а также возможностям советской судостроительной отрасли. Водоизмещение авианосца по проекту должно было составить 11 300 тонн, мощность силовой установки 126 500 л.с., скорость 33 узла, вооружение 8х100-мм универсальных артиллерийских установок, 16х37-мм артиллерийских установок и 20х12,7-мм пулеметов. На авианосце должна была размещаться авиагруппа из 20 самолетов, планировалась установка 2-х катапульт.

В качестве базового планировалось использовать корпус легкого крейсера проекта 68 с машинно-котельной установкой, что облегчало освоение нового типа кораблей советской промышленностью. При этом шли работы по формированию наиболее выгодного с аэродинамической точки зрения внешнего вида корабля. Большая часть артиллерийских установок и приборов управления огнем, корабельных агрегатов и систем, за исключением авиационного снаряжения, уже была освоена промышленностью. Местом строительства авианосца был определен завод №199, расположенный в Комсомольске-на-Амуре. Первый корабль планировалось заложить в 1942 году.

Однако вступление СССР во Вторую мировую войну не позволило осуществить задуманное. При этом в 1944 году в ЦНИИ-45 закончили разработку нового авианосца проект №72. Стандартное водоизмещение должно было составить 23 700 тонн, полное – 28 800 тонн. Длина авианосца по ватерлинии составляла 224 метра, ширина – 27,9 метра, высота борта 20,9 метра. Осадка при полном водоизмещении 8,45 метра, при стандартном – 7,23 метра. Корабль планировалось оснастить 4-мя турбозубчатыми агрегатами мощностью по 36 000 л.с. каждый. Скорость хода – 30 узлов, дальность плавания должна была составить 10 000 миль при экономичном ходе на 18 узлах. На корабле предусматривалось бронирование: ангарная палуба – 55 мм, полетная – 30 мм, борта – 90 мм. Вооружить авианосец планировалось только зенитными орудиями. Основу вооружения должны были составить 8 спаренных 130-мм башенных артиллерийских установок Б-2-У, которые были универсальными и оснащались двумя комплектами приборов управления стрельбой «Смена». Данные артустановки проектировались еще до войны для эсминцев проекта 35 и лидеров проекта 40. Однако работа над ними не вышла из стадии проектирования и в итоге от них отказались.

Гораздо лучше дело обстояло с 8 спаренными 85-мм башенными артиллерийскими установками 92-К, также универсальными. При этом сами орудия и приборы управления стрельбой «Смена» уже производились серийно, а двухорудийная башня готовилась к проведению испытаний. Помимо этого авианосец должен был получить мощную малокалиберную артиллерию: 12 спаренных 37-мм зенитных автоматов В-11 и 24 новых спаренных 23-мм зенитных автомата, позднее предпочтение было отдано 25-мм артсистем 84-КМ.

Корабль должен был нести на борту 30 самолетов, для обеспечения их полетов предполагалось использовать аэрофинишеры, катапульты, специальные посадочные огни, успокоители качки и т.д. Вопросы хранения на корабле авиационного топлива и его подачи к самолетам прорабатывались особо. К примеру, бензохранилище предлагалось отделить от смежных с ним помещений с помощью специальных затапливаемых коффердам. Авиатопливо и в цистернах, и в бензопроводе находилось под давлением в среде инертного газа. Экипаж корабля должен был составить 2000 человек.

Однако ни один советский авианосец в те годы построен не был. 27 ноября 1945 года в новой кораблестроительной программе страны на 1946-1955 годы авианосцам места не нашлось. Принято считать, что Сталин недооценивал данный вид кораблей, но это не совсем так. Строительство ВМФ не могло остаться в стороне от внимания главы государства. При этом Сталин не принимал решений без предварительного выяснения всех имеющих отношение к делу обстоятельств. Вместе с тем в руководстве ВМФ СССР не было единого взгляда на авианосцы как до войны, так и после ее завершения. В то же время судостроительная промышленность имела задержку в развитии в 5-10 лет, в то время как авианосцы за время Второй мировой уже претерпели ряд изменений. У них увеличилось водоизмещение, усложнилось радиоэлектронное и артиллерийское вооружение, появились первые палубные реактивные самолеты. Поэтому понятно, что перед тем, как тратить средства на постройку нового класса кораблей, необходимо было устранить свое отставание. К тому же в СССР не было специализированной проектной организации по разработке авианосцев. Таким образом, решение Сталина опиралось на знание реальных возможностей флота и промышленности.

История проекта №71

7 сентября 1937 года, во исполнение постановления Комитета обороны при Совете Народных Комиссаров (СНК) Союза ССР от 13/15 августа 1937 года за № 87, нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов направил доклад в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину и председателю СНК В. М. Молотову по вопросу о переработанном плане строительства боевых кораблей Морских Сил РККА. В этом документе, в частности, увеличение суммарного тоннажа кораблей основных классов по сравнению с предыдущими планами мотивировалось внесением в программу строительства тяжелых крейсеров и авианосцев. Всего предполагалось построить два авианосца - для Северного и Тихоокеанского флотов. Закладка первого планировалась в 1941 году, второго—в 1942-м, со сдачей этих кораблей в четвертой пятилетке. Программу военного судостроения на третью пятилетку не утвердили, но работы над авианосцем, получившим обозначение «проект 71», начались.

К середине 1939 года в ЦНИИ-45 разработали предэскизный проект этого корабля. Этот проект в наибольшей степени соответствовал представлениям ВМФ об авианосце и возможностям судостроительной отрасли.

Был и в нашей стране ярый приверженец нового вида кораблей – флагман флота 2-го ранга Николай Кузнецов, назначенный в апреле 1939 года наркомом ВМФ. Благодаря его стараниям, в планах третьей пятилетки 1938–1942 годов значилась закладка двух авианосцев, по одному для Северного и Тихоокеанского флотов. Сталин же питал необъяснимую страсть к огромным линкорам, и ему мало кто осмеливался возражать. Но Кузнецов не унимался – по его указанию в ЦКБ-17 под руководством В.В. Ашика продолжалась разработка авианосцев. Работа велась по двум направлениям: большой авианосец с двухъярусным ангаром на 62 самолета (проект 72) и малый, с одноярусным на 32 самолета (проект 71). Палубный истребитель планировалось заменить корабельной модификацией известного истребителя Яковлева Як-9К, ОКБ Туполева должно было разработать корабельные торпедоносцы ПТ-М71. Основным способом взлета самолетов с авианосцев был свободный разбег по полетной палубе, использование катапульт предусматривалось лишь при максимальной взлетной массе и неблагоприятных метеоусловиях.

27 июня 1938 года в Управление кораблестроения РККФ было направлено тактико-техническое задание (ТТЗ) на проектирование этого корабля. В октябре того же года ТТЗ рассмотрели в Главном морском штабе РККФ и, одобрив с незначительными замечаниями, приказали подготовить его в виде задания для Наркомата судостроительной промышленности (НКСП) на создание предэскизного проекта. В список проектных работ НКСП на 1939 год это задание уже не попало, и его включили в заказ промышленности, утвержденный 29 ноября, на 1940 год. Но уже в январе 1940 года выяснилось, что НКСП в одностороннем порядке не принял одиннадцать пунктов нового заказа, в том числе и задание на предэскизное проектирование авианосца. Поскольку в заказе оказались вопросы более злободневные, чем авианосец, то вопрос о нем в правительстве и не поднимался. Так закончился проект 71, и начавшаяся Великая Отечественная война сразу остановила все начатые по нему работы.