Линейные крейсера типа Alaska

| Версия 15:55, 21 ноября 2015 | Текущая версия на 08:03, 19 ноября 2023 | |||

не показано 38 промежуточных версии 4 участников | ||||

| Строка 86: | Строка 86: | |||

| |content = '''Линейные крейсера типа ''Alaska''''' - тип американских линейных<ref>В США этот тип кораблей классифицируется как «большие» крейсера</ref> крейсеров спроектированных во времена [[Вторая мировая война|Второй мировой войны]]. К постройке планировалось шесть кораблей, однако всего было заложено три крейсера этого типа. Два из были завершены [[Navy:USS_Alaska_(1943)|''USS Alaska'']] и [[Navy:USS_Guam_(1943)|''USS Guam'']], а постройка третьего [[Navy:USS_Hawaii_(недостроен)|''USS Hawaii'']] была заморожена на стадии 85% | |content = '''Линейные крейсера типа ''Alaska''''' - тип американских линейных<ref>В США этот тип кораблей классифицируется как «большие» крейсера</ref> крейсеров спроектированных во времена [[Вторая мировая война|Второй мировой войны]]. К постройке планировалось шесть кораблей, однако всего было заложено три крейсера этого типа. Два из были завершены [[Navy:USS_Alaska_(1943)|''USS Alaska'']] и [[Navy:USS_Guam_(1943)|''USS Guam'']], а постройка третьего [[Navy:USS_Hawaii_(недостроен)|''USS Hawaii'']] была заморожена на стадии 85% | |||

| }} | }} | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| == История создания == | == История создания == | |||

| Строка 99: | Строка 97: | |||

| После начала Второй мировой войны Главный Совет<ref>Основной центр кораблестроительных разработок в США</ref> начал изучение различных проектов крейсеров от 6000 до 38000 т. После тщательного изучения всех проектов, было решено о постройке крейсера вооруженного 305-мм артиллерией главного калибра. | После начала Второй мировой войны Главный Совет<ref>Основной центр кораблестроительных разработок в США</ref> начал изучение различных проектов крейсеров от 6000 до 38000 т. После тщательного изучения всех проектов, было решено о постройке крейсера вооруженного 305-мм артиллерией главного калибра. | |||

| ? | + | Вскоре после начала второй мировой войны Главный Совет предпринял сравнительное изучение различных типов крейсеров: от 6000-тонной типа ''Atlanta'' до корабля водоизмещением 38000 т, вооруженного 12 305-мм и 16 127-мм орудиями На основе изучения всех проектов было принято решение о постройке крейсера, вооруженного 305-мм орудиями. Обычно оно приписывается "любительскому подходу" президента Ф.Рузвельта, который действительно интересовался подробностями военно-морских программ, однако на сей раз проект стал объектом внимания многих специалистов, в том числе и адмирала Кинга, который считал будущие крейсера типа ''Alaska'' незаменимым элементом эскорта авианосных соединений Следует отметить, что ряд других влиятельных в кругах ВМФ персон решительно противились созданию дорогого и на их взгляд, бесполезного корабля. | ||

| + | ||||

| + | В 1939—1940 годах был составлен ряд эскизных проектов будущего "большого крейсера", общим для которых стало наличие 305-мм главного вооружения. Все проекты предусматривали тройное дно в районе погребов и двойное — в районе энергетической установки. Оно являлось, по сути дела, единственным (и при этом очень слабым) элементом подводной защиты. Чтобы иметь хотя бы умеренную специальную противоторпедную защиту, требовалось уменьшить мощность механизмов, на что создатели "большого крейсера" пойти не могли, так как он потерял бы свое главное крейсерское свойство — скорость. | |||

| + | ||||

| + | 23 января 1940 года Бюро строительства и ремонта (С&R, Bureau Construction and Repair) представило четыре проекта: CA2A, CA2B, CA2C и CA2D. | |||

| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |||

| + | |- | |||

| + | ! ТТХ !! CA2A !!CA2B !! CA2C !! CA2D !! CA2E !! CA2F !! CA2G !! CA2H !! CA2I | |||

| + | |- | |||

| + | | Стандартное водоизмещение, т || 25,500|| 32,550|| 34,100|| 38,700|| 24,100|| 24,800|| 27,500 || 27,500|| 27,100 | |||

| + | |- | |||

| + | | Полное водоизмещение, т ||— ||— ||— ||— ||27,600 ||28,400 ||31,500 ||31,500 ||31,100 | |||

| + | |- | |||

| + | |Длина по ВЛ (м)||244.0||244.0 ||251.6 ||259.3 ||225.7 ||228.8 ||241.0||241.0 ||241.0 | |||

| + | |- | |||

| + | | Ширина (м) ||27.5 ||— ||— ||— ||25.6 ||25.6 ||26.2 ||26.5 ||26.2 | |||

| + | |- | |||

| + | | Осадка (м) ||8.2 ||— ||— ||— ||8.8 ||8.8 ||9.2 ||8.8 ||8.8 | |||

| + | |- | |||

| + | | Мощность ЭУ, л.с. ||150,000 ||170,000 ||170,000 ||212,000 ||150,000 ||150,000 ||150,000 ||100,000 ||120,000 | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорость, уз. ||33.5 ||33.5 ||33.5 ||33.5 ||33 ||33 ||33 ||30.5 ||31.5 | |||

| + | |- | |||

| + | | Дальность, миль (при 15 уз.) ||— ||— ||— ||— ||12,000|| 12,000|| 12,000 ||12,000 ||12,000 | |||

| + | |- | |||

| + | | colspan="10" | '''Количество орудий''' | |||

| + | |- | |||

| + | | 305-мм/50 ||9 ||9 ||— ||12 ||6 ||7 ||8 ||9 ||7 | |||

| + | |- | |||

| + | | 127-мм/38 ||16 ||16 ||16 ||16 ||12 ||12 ||12 ||12 ||12 | |||

| + | |- | |||

| + | | 28-мм ||— ||— ||— ||— ||16 ||16 ||16 ||16 ||16 | |||

| + | |- | |||

| + | | colspan="10" | '''Зона свободного маневрирования (вариант пробития брони погребов), км против орудий''' | |||

| + | |- | |||

| + | | 203-мм/55 ||13,7-21,8 ||— ||— ||— ||8,6-24,7 ||8,6-24,7 ||8,6-24,7 ||8,6-26,6 ||7,1-26,6 | |||

| + | |- | |||

| + | | 256-мм/50 ||— ||— ||— ||— ||15,1-23,0 ||15,1-23,0 ||15,1-23,0 ||15,1-25,3 ||13,7-25,3 | |||

| + | |- | |||

| + | | 305-мм/50 ||— ||13,7-18,2 ||10,9-18,2 ||16,4-23,7 ||16,4-20,9 ||16,4-20,9 ||16,4-20,9 ||16,4-23,7|| 17,1-23,7 | |||

| + | |- | |||

| + | |} | |||

| + | Проект ''CA-2D'' имел наибольшее водоизмещение (38 000 т) среди представленных и фактически представлял собой малый быстроходный линейный корабль. В дальнейших проектах CA2E, CA2F, CA2G, CA2H, CA2I рассматривались корабли со стандартным водоизмещением 24 - 27 тыс. т. | |||

| + | ||||

| + | Из всех проектов наилучшую защиту имел CA-2G. Он был на 2700 т больше своих конкурентов, из них 700 т использовалось на усиление вооружения и 2000 т на усиление защиты. Из-за больших размеров тройное дно удавалось разместить лишь в районе машинного отделения, установить 25-мм траверсы у машинно-котельной установки и увеличить на 60-мм толщину главного пояса. Однако, при этом предполагалось бронирование внутреннего дна 51-мм броней в районе погребов и 25-мм броней - в районе машин и котлов. Мера признанная бесполезной еще во времена Первой мировой войны. | |||

| После рассмотрения проекта Главным Советом, был составлен отчет в котором говорилось, что будущий линейный крейсер окажется хуже любого линкора по таким параметрам, как: противоторпедная защита и отсутствие глубоко уходящего корпуса для защиты от падающих у борта снарядов, однако он был лучше любого крейсера стоящего на вооружении США тем, что имел главный пояс до 2-ой палубы (вместо обычно имевшегося пояса до 3-й палубы в районе энергетической установки и до платформы — в оконечностях), улучшенную подводную защиту (на одну переборку больше) и существенное улучшение всех систем управления огнем и их защиты, в особенности прикрытие проводки от осколков. Главный броневой пояс имел одинаковую толщину по всей длине, а погреба 127-мм орудий предполагалось поместить поверх машинного отделения. Вместо тройного дна в районе машин планировалось установить двойное, но усиленного типа. | После рассмотрения проекта Главным Советом, был составлен отчет в котором говорилось, что будущий линейный крейсер окажется хуже любого линкора по таким параметрам, как: противоторпедная защита и отсутствие глубоко уходящего корпуса для защиты от падающих у борта снарядов, однако он был лучше любого крейсера стоящего на вооружении США тем, что имел главный пояс до 2-ой палубы (вместо обычно имевшегося пояса до 3-й палубы в районе энергетической установки и до платформы — в оконечностях), улучшенную подводную защиту (на одну переборку больше) и существенное улучшение всех систем управления огнем и их защиты, в особенности прикрытие проводки от осколков. Главный броневой пояс имел одинаковую толщину по всей длине, а погреба 127-мм орудий предполагалось поместить поверх машинного отделения. Вместо тройного дна в районе машин планировалось установить двойное, но усиленного типа. | |||

| Строка 105: | Строка 147: | |||

| Летом 1941 года решился вопрос с вооружением. Вместо смешанного набора из двух- и трехорудийных башен удалось поместить в том же корпусе три трехорудийные установки с общим боезапасом в 1500 снарядов. | Летом 1941 года решился вопрос с вооружением. Вместо смешанного набора из двух- и трехорудийных башен удалось поместить в том же корпусе три трехорудийные установки с общим боезапасом в 1500 снарядов. | |||

| ? | Окончательные проектные характеристики выглядели так | + | Окончательные проектные характеристики выглядели так: | |

| + | * Стандартное водоизмещение в 27 000 т (нормальное около 34250 т и полное — почти 36000 т); | |||

| + | * Вооружение - девять 305-мм орудий в трех трехорудийных башнях. Двенадцать универсальных 127-мм пушек, 56 40-мм пулеметов Bofors и 34 20-мм автомата Oerlikon. | |||

| + | * Главный броневой пояс составил до 229 мм с постепенным утоньшением до 127 мм по нижней кромке. | |||

| + | * Предполагалось, что корабль сможет идти со скоростью в 33 узла при мощности ЭУ 150 000 л.с. Линейные крейсера должны были проходить не менее 12000 миль 15-узловым ходом. | |||

| Заказ на постройку новых кораблей был выдан и 17 декабря 1941 года состоялась официальная закладка головного корабля ''USS Alaska'' | Заказ на постройку новых кораблей был выдан и 17 декабря 1941 года состоялась официальная закладка головного корабля ''USS Alaska'' | |||

| Строка 111: | Строка 157: | |||

| == Постройка и испытания == | == Постройка и испытания == | |||

| ? | [[Navy:USS_Alaska_(1943)| | + | [[Navy:USS_Alaska_(1943)|''USS Alaska'']] спустили на воду 17 декабря 1941 г., [[Navy:USS_Guam_(1943)|''USS Guam'']] — 2 февраля 1942 г. оба крейсера строились в Кэмденне, шт. Ныо-Джерси. | |

| ? | + | ''USS Alaska'' вошел в строй 17 июня 1944 г., ''USS Guam'' — три месяца спустя. | ||

| ? | В июне 1944 года | + | В июне 1944 года ''USS Alaska'' завершил приемочные испытания и был включен в состав действующего флота. Первые месяцы службы были посвящены учебным походам и окончательной доводке корабля. Фактически ''USS Alaska'' оказался готов к операциям только в январе 1945 года. Из Нью-Йорка он перешел через Панамский канал на Западное побережье, а затем прибыл в Пёрл-Харбор. Оттуда 28 января корабль направился в западную часть Тихого океана, где в то время подготавливалась авианосная операция против Японских островов. Аналогичное путешествие совершил ''USS Guam'', вступивший в строй через 2 месяца после головного корабля. ''USS Guam'' сошел со стапелей военно-морской верфи в Филадельфии 25 октября 1944 г., спустя месяц после ввода в строй. Окончательно подготовленный в феврале 1945 года он вышел из Пёрл-Харбора в район боевых действий 3 марта. | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| == Описание конструкции == | == Описание конструкции == | |||

| Строка 123: | Строка 165: | |||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

| ? | Длина крейсеров типа | + | Длина крейсеров типа ''Alaska'' по корпусу — 245,4 м, по ватерлинии — 241.2 м, ширина по мидель-шпангоуту — 27,7 м осадка — 9,7 м. Стандартное водоизмещение — 29 779 т (27 015 метрических тонн), полное — 34 260 г (31 090 метрических тонн). Размеры и водоизмещение эквивалентны аналогичным показателям иных линкоров, поэтому в ВМС США эти корабли отнесли к новому классу «больших крейсеров». Сегодня многие называют тип ''Alaska'' линейными крейсерами. | |

| + | [[Файл:USS Alaska korpus.gif|framed|center|Внешний вид корпуса линейного крейсера типа Alaska]] | |||

| === Бронирование === | === Бронирование === | |||

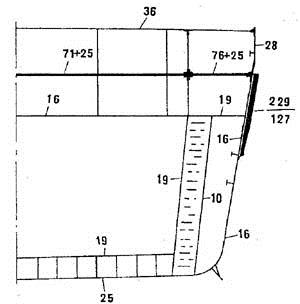

| ? | + | [[Файл:Схема бронирования сечение по миделю.jpg|300px|thumb|right|Схема бронирования линейного крейсера типа ''Alaska'': сечение по миделю ]] | ||

| ? | + | Проектировщикам типа ''Alaska'' так и не удалось решить задачу создания надежной защиты в пределах выделенного тоннажа корабля. Броня лишь очень ограниченно защищала от 280 мм и 305 мм снарядов, но никак не от 356 и 410 мм главного калибра тогдашних линкоров. | ||

| Броневая защита, выполненная по традиционной американской схеме «все или ничего», состояла из цитадели, прикрытой с бортов 229-мм поясом, утоньшавшимся к нижней кромке до 127 мм. Наклон плит в 10° делал эту защиту эквивалентной примерно 11 дюймам вертикальной брони. | Броневая защита, выполненная по традиционной американской схеме «все или ничего», состояла из цитадели, прикрытой с бортов 229-мм поясом, утоньшавшимся к нижней кромке до 127 мм. Наклон плит в 10° делал эту защиту эквивалентной примерно 11 дюймам вертикальной брони. | |||

| ? | На бронезащиту | + | На бронезащиту ''USS Alaska'' приходится 17 % массы всего корабля, в то время как у линкора [[Navy:USS North Carolina (1940)|''USS North Carolina'']] доля брони в общей массе корабля составляет 40 %. | |

| Горизонтальное бронирование предусматривалось на трех уровнях. Главная броневая палуба толщиной 36 мм простиралась по всей длине цитадели и играла роль противоосколочной. Основной являлась расположенная по верхней кромке пояса 2-я (по американской классификации) палуба. Она состояла из двух слоев: одного, 25-мм толщины, одинакового на всем протяжении цитадели, и второго, имевшего толщину 71—76 мм в районе машинной установки и усиленного до 83 мм в зоне погребов главного калибра. Третья броневая палуба, находившаяся еще выше, добавляла в тех же районах соответственно 16 и 19—25 мм. В результате суммарная горизонтальная защита машин и котлов достигала 152 мм, а зоны погребов — 163—170 мм. | Горизонтальное бронирование предусматривалось на трех уровнях. Главная броневая палуба толщиной 36 мм простиралась по всей длине цитадели и играла роль противоосколочной. Основной являлась расположенная по верхней кромке пояса 2-я (по американской классификации) палуба. Она состояла из двух слоев: одного, 25-мм толщины, одинакового на всем протяжении цитадели, и второго, имевшего толщину 71—76 мм в районе машинной установки и усиленного до 83 мм в зоне погребов главного калибра. Третья броневая палуба, находившаяся еще выше, добавляла в тех же районах соответственно 16 и 19—25 мм. В результате суммарная горизонтальная защита машин и котлов достигала 152 мм, а зоны погребов — 163—170 мм. | |||

| ? | [[ | + | После [[Navy:Первая мировая война|Первой мировой войны]] основным критерием защиты в американском флоте стала «зона безопасности», ограничивающаяся снизу той дистанцией, на которой уже не пробивается вертикальная броня (в самых невыгодных условиях), а сверху — дистанцией, на которой еще не пробивается броня палубы. Довольно разумный сам по себе критерий стал в США краеугольным камнем проектирования защиты, причем из весьма странных соображений оценка «зоны безопасности» производилась для собственных орудий корабля, что уже является недопустимым. В частности, в случае ''USS Alaska'' ни один из возможных противников не имел вооружения о аналогичными баллистическими данными. Ниже приводятся именно эти данные, относящиеся к зонам неуязвимости от бронебойных 305-мм снарядов пушки Мк-8. | |

| + | ||||

| + | «Зона безопасности» линейных крейсеров оказывалась крайне узкой. Бортовая броня пробивалась вплоть до 117 кбт (21,7 км), а палубная — начиная с 125 кбт (23,15 км). Для траверзов эта зона становилась чисто символической, поскольку их вертикальная броня пробивалась при нормальных попаданиях даже вплоть до 124 кбт (22,97 км). | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| По американской традиции наиболее сильно защищалась главная артиллерия. Наклонные лобовые 325-мм плиты башен и их 127-мм крыши обеспечивали «зону безопасности» от 75 (13,89 км) до 142 кбт (26,3 км). Боковые и задние плиты, имевшие толщину соответственно 152 и 133 мм, пробивались той же пушкой Мк-8 на всех дистанциях. Толщина кольцевого бронирования барбетов составляла 280 мм, 305 мм или 330 мм в зависимости от того, под каким углом в нее мог бы попасть снаряд. | По американской традиции наиболее сильно защищалась главная артиллерия. Наклонные лобовые 325-мм плиты башен и их 127-мм крыши обеспечивали «зону безопасности» от 75 (13,89 км) до 142 кбт (26,3 км). Боковые и задние плиты, имевшие толщину соответственно 152 и 133 мм, пробивались той же пушкой Мк-8 на всех дистанциях. Толщина кольцевого бронирования барбетов составляла 280 мм, 305 мм или 330 мм в зависимости от того, под каким углом в нее мог бы попасть снаряд. | |||

| + | ||||

| Вне цитадели наиболее серьезную защиту имели броневая рубка и рулевое управление. Все приводы рулей заключались в броневую коробку с 270-мм стенками и траверзами и 37-мм крышей. Основная защита сверху приходилась на 2-ю палубу, имевшую в этой зоне максимальную толщину в 102 мм. Слабым местом в управлении кораблем оставались лишь коммуникационные линии для передачи сигналов из рубки к рулевой машине. Из весовых соображений они от рулей до цитадели прикрывались лишь противоосколочной защитой в 37 мм, однако прямое попадание снаряда в тонкую трубку представлялось маловероятным. | Вне цитадели наиболее серьезную защиту имели броневая рубка и рулевое управление. Все приводы рулей заключались в броневую коробку с 270-мм стенками и траверзами и 37-мм крышей. Основная защита сверху приходилась на 2-ю палубу, имевшую в этой зоне максимальную толщину в 102 мм. Слабым местом в управлении кораблем оставались лишь коммуникационные линии для передачи сигналов из рубки к рулевой машине. Из весовых соображений они от рулей до цитадели прикрывались лишь противоосколочной защитой в 37 мм, однако прямое попадание снаряда в тонкую трубку представлялось маловероятным. | |||

| + | ||||

| Боевая рубка, неоднократно предполагавшаяся в ходе проектирования в качестве «жертвы» в пользу усиления зенитной артиллерии, все же уцелела в первоначальном виде. Ее стенки имели толщину 270 мм, крыша — 127 мм и пол — 51 мм. Несмотря на столь значительную защиту, «зона безопасности» рубки простиралась всего лишь от 124 (22,97 км) до 142 кбт (26,3 км). Бронированная труба, ведшая в центральный пост и заключавшая в себе все линии связи командного пункта с расположенными под броневой палубой постами, прикрывалась 229-мм броней, утоньшавшейся под защитой цитадели до 16 мм. | Боевая рубка, неоднократно предполагавшаяся в ходе проектирования в качестве «жертвы» в пользу усиления зенитной артиллерии, все же уцелела в первоначальном виде. Ее стенки имели толщину 270 мм, крыша — 127 мм и пол — 51 мм. Несмотря на столь значительную защиту, «зона безопасности» рубки простиралась всего лишь от 124 (22,97 км) до 142 кбт (26,3 км). Бронированная труба, ведшая в центральный пост и заключавшая в себе все линии связи командного пункта с расположенными под броневой палубой постами, прикрывалась 229-мм броней, утоньшавшейся под защитой цитадели до 16 мм. | |||

| Остальное местное бронирование было весьма скромным. Директор (прибор управления стрельбой) главной артиллерии был обшит 25-мм листами броневой стали. Прочие посты управления вне боевой рубки имели примерно такое же прикрытие (16—37 мм). | Остальное местное бронирование было весьма скромным. Директор (прибор управления стрельбой) главной артиллерии был обшит 25-мм листами броневой стали. Прочие посты управления вне боевой рубки имели примерно такое же прикрытие (16—37 мм). | |||

| ? | Самым слабым местом проекта оставалась подводная защита, о которой скромно сообщалось, что она спасает лишь от близких разрывов бомб и мин. На деле же данные линейные крейсера не имели никаких специальных средств против подводных взрывов, кроме конструктивного разделения продольными переборками узкого пространства вдоль бортов. Ширина зоны расширения газов в центре корабля составляла около 3 м, сужаясь в районе погребов до 2,4 м, а около носовой башни внешний слой сливался с бортовой обшивкой. Всего же в составе ПТЗ имелось два слоя: внешний) заполненный жидкостью (топливом или замещающей его водой), и внутренний, оставленный пустым. В районе цитадели переборки возвышались над ватерлинией на 1,5 м, а в оконечностях, где противоторпедная защита практически отсутствовала, они достигали лишь главной палубы. Со стороны днища единственным прикрытием являлось междудонное пространство глубиной 1,22 м, обычно заполненное жидкостью (топливом или забортной водой). | + | ||

| ? | Наиболее слабая часть подводной защиты приходилась на район кормовой башни главного калибра. Неудачное разделение подводного пространства на отсеки в этой зоне приводило к тому, что единственное торпедное попадание могло вызвать потерю остойчивости и опрокидывание корабля, хотя общий запас плавучести оставался бы не исчерпанным. | + | Самым слабым местом проекта оставалась подводная защита, о которой скромно сообщалось, что она спасает лишь от близких разрывов бомб и мин. На деле же данные линейные крейсера не имели никаких специальных средств против подводных взрывов, кроме конструктивного разделения продольными переборками узкого пространства вдоль бортов. Ширина зоны расширения газов в центре корабля составляла около 3 м, сужаясь в районе погребов до 2,4 м, а около носовой башни внешний слой сливался с бортовой обшивкой. Всего же в составе ПТЗ имелось два слоя: внешний) заполненный жидкостью (топливом или замещающей его водой), и внутренний, оставленный пустым. В районе цитадели переборки возвышались над ватерлинией на 1,5 м, а в оконечностях, где противоторпедная защита практически отсутствовала, они достигали лишь главной палубы. Со стороны днища единственным прикрытием являлось междудонное пространство глубиной 1,22 м, обычно заполненное жидкостью (топливом или забортной водой). Наиболее слабая часть подводной защиты приходилась на район кормовой башни главного калибра. Неудачное разделение подводного пространства на отсеки в этой зоне приводило к тому, что единственное торпедное попадание могло вызвать потерю остойчивости и опрокидывание корабля, хотя общий запас плавучести оставался бы не исчерпанным. | |

| === Энергетическая установка и ходовые качества === | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||

| ? | Основу механической установки | + | Основу механической установки крейсеров составляли 4 турбозубчатых агрегата (ТЗА) фирмы «General electric» общей мощностью 150000 л.с., что по проекту соответствовало скорости в 33 узла при нормальной нагрузке. Предполагалось, что машинная установка легко могла подвергнуться форсировке и развивать 180000 л.с. Каждый из турбинных агрегатов состоял из турбин высокого давления (12-ступенчатой, развивавшей при максимальной мощности 5327 об/мин), низкого давления (6-ступенчатой, дававшей 4478 об/мин) и одной 2-ступенчатой импульсной турбины заднего хода. Зубчатая передача снижала число оборотов с 4,4 — 5,3 тыс. об/мин на турбине до примерно 270 оборотов на валу (при максимальном ходе). Корабль приводился в движение винтами диаметром 4,5 м, вращавшимися на валах диаметром около полуметра. Внутренние винты имели несколько меньший шаг, чем внешние. | |

| + | Котельная установка представляла собой яркий пример того, каких успехов достигла американская техника в этой области. Пар с рабочим давлением около 40 атм поставлялся всего восемью большими двухтопочными котлами «Babcock&Wilcox» с пароперегревателями, обеспечивавшими температуру до 454° С. | |||

| ? | + | Расположение, силовой установки полностью соответствовало крейсерским нормам. Турбины помещались парами в двух машинных отделениях, а котлы, также попарно — в четырех котельных. Такая система разделения, в общем, хорошо показала себя в боях на Тихом океане и могла считаться достаточной для сохранения боевой живучести. | ||

| ? | + | Запас топлива достигал 3600 т нефти, что обеспечивало теоретическую дальность в 12 000 миль при скорости 15 узлов. | ||

| ? | + | Ходовые качества корабля на деле оказались далеки от проектных. Первый командир головного корабля капитан 1 ранга Фишлер в своем отчете указывал, что, хотя крейсер, наверное, сможет легко развить 180000 л.с. и скорость 35 узлов (на очень короткое время и только при определенных условиях нагрузки), «было бы гораздо лучше, если бы мощность равнялась хотя бы 200 000 л.с., чтобы скорость крейсера значительно превышала скорость линкоров и авианосцев». Но предположения командира оказались чересчур оптимистическими. На испытаниях линейный крейсер не смог развить даже проектную скорость, хотя турбины подверглись форсировке (правда, не максимальной). При водоизмещении на испытаниях 33 148 т и мощности 173 808 л.с. скорость составила 32,72 узла. Без форсировки ''USS Alaska'' смог развить лишь 31,76 узла при 154846 л.с. и водоизмещении 32264 т. Дальность также, не достигала проектной, составив 11 350 миль при 15-узловом ходе. | ||

| ? | + | |||

| ? | Ходовые качества | + | ||

| === Вспомогательное оборудование === | === Вспомогательное оборудование === | |||

| Строка 159: | Строка 203: | |||

| == Вооружение == | == Вооружение == | |||

| + | {{main|Navy:305-мм орудие Mark 8|Navy:127-мм орудие Mark 12|Navy:40-мм орудие Bofors|Navy:20-мм орудие Oerlikon|l1=305-мм орудие Mark 8|l2=127-мм орудие Mark 12|l3=40-мм орудие Bofors|l4=20-мм орудие Oerlikon}} | |||

| [[Файл:0180.jpg|300px|thumb|right|Башня главного калибра линейного крейсера типа ''Alaska'']] | [[Файл:0180.jpg|300px|thumb|right|Башня главного калибра линейного крейсера типа ''Alaska'']] | |||

| ? | [[Файл: | + | [[Файл:US 5in 38cal Mk 32 Twin.jpg|thumbnail|right|127 мм двухорудийная башня]] | |

| ? | + | [[Файл:US 40mm 56cal Mark 2 And 4 Quad.jpg|thumbnail|right|Bofors 40 мм]] | ||

| + | [[Файл:GUN US 20mm single.jpg|thumbnail|right|Oerlikon 20 мм]] | |||

| === Главный калибр === | === Главный калибр === | |||

| ? | Главный калибр крейсера | + | Главный калибр крейсера состоял из девяти 12-дюймовых (305-мм) орудий с длинной ствола 50 калибров в варианте Мк 8, по три орудия в трех башнях. Скорострельность орудий — до трех выстрелов в минуту. Орудия было способно выпустить снаряд массой 517 кг с начальной скоростью 762 м/с на дистанцию до 38,5 км. Бронебойный снаряд на дистанции 9 км пробивал броню толщиной 46 см. Стрельба главным калибром корректировалась системой Мк 38, имевшей оптический и радиолокационный каналы. | |

| ? | Новые орудия являлись улучшенной версией 305-мм Mk7 устанавливавшиеся на линкоры типа [[Navy:Линейные корабли типа Wyoming|''Wyoming'']]. Эти орудия в совокупности с новейшими бронебойными снарядами Mk18, по проникающей способности не уступали 356-мм орудиям, которые | + | Новые орудия являлись улучшенной версией 305-мм Mk7 устанавливавшиеся на линкоры типа [[Navy:Линейные корабли типа Wyoming|''Wyoming'']]. Эти орудия в совокупности с новейшими бронебойными снарядами Mk18, по проникающей способности не уступали 356-мм орудиям, которые находились на вооружении [[ВМС США]] и [[ВМС Японии]]. | |

| '''Характеристика орудий главного калибра 305-мм/50-клб Mk8''' | '''Характеристика орудий главного калибра 305-мм/50-клб Mk8''' | |||

| Строка 193: | Строка 239: | |||

| Универсальная артиллерия состояла из двенадцати 127 мм пушек с длинной ствола 38 калибров, установленных в шести двухорудийных полностью закрытых башнях. Три башни — по левому борту и три — по правому. Дальность стрельбы по воздушным целям у этих пушек составляла 11 км. | Универсальная артиллерия состояла из двенадцати 127 мм пушек с длинной ствола 38 калибров, установленных в шести двухорудийных полностью закрытых башнях. Три башни — по левому борту и три — по правому. Дальность стрельбы по воздушным целям у этих пушек составляла 11 км. | |||

| Зенитное вооружение крейсера дополняли 56 40 мм орудий Bofors в 14 счетверенных установках и 34 одноствольных 20 мм зенитных пулеметов Oerlikon. | Зенитное вооружение крейсера дополняли 56 40 мм орудий Bofors в 14 счетверенных установках и 34 одноствольных 20 мм зенитных пулеметов Oerlikon. | |||

| ? | + | |||

| ? | + | '''Характеристика орудий вспомогательного калибра 127-мм/38-клб Mk12''' | ||

| ? | + | |||

| + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="60%" | |||

| + | |- | |||

| + | ! Характеристика !! Значение | |||

| + | |- | |||

| + | | Полная длина ствола || 38 клб. | |||

| + | |- | |||

| + | | Угол вертикального наведения || -15°, +85° | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорость наведения на цель || 25 град/с | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорострельность || 22 выстр./мин | |||

| + | |- | |||

| + | | Начальная скорость снаряда || 792 м/с (бронебойный); 762 м/с (осколочно-фугасный) | |||

| + | |- | |||

| + | | Дальность стрельбы || 16 км - по надводным целям, 11,88 км - по воздушным целям | |||

| + | |- | |||

| + | | Масса снарядов || 24,6 кг (бронебойный); 25 кг (осколочно-фугасный) | |||

| + | |- | |||

| + | |} | |||

| === Авиационное вооружение === | === Авиационное вооружение === | |||

| ? | Изначально на крейсерах типа | + | Изначально на линейных крейсерах типа ''Alaska'' предполагалось базирование гидропланов Vought OS2U Kingfisher, которые были заменены гидросамолетами Curtiss SC Seahawk еще до отправки обоих крейсеров на Тихий океан. Ангар вмещал четыре самолета со сложенными крыльями. | |

| === Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование === | === Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование === | |||

| ? | При вступлении в строй | + | При вступлении в строй корабли получили обширный набор электроники: 2 радиолокатора типа SG-1 для поиска надводных целей, радар дальнего обнаружения воздушных целей типа SK, 2 радара управления огнем главного калибра Мк-8 в составе комплексов Мк-38, такое же число радаров Мк-12, входивших в состав двух систем управления артиллерийским огнем (СУАО) Мк-37 для универсального калибра, а также радары Мк-29 или Мк-34 — по числу счетверенных «бофорсов». На ''USS Hawaii'' предусматривалась установка в составе СУАО главного калибра более совершенного радиолокатора Мк-13. | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| == Общая оценка проекта == | == Общая оценка проекта == | |||

| {{цитата|автор=Кофман В.Л. Суперкрейсера 1939-1945. «Большие крейсера» типа ''Alaska''|Слишком большие и дорогие для того, чтобы использоваться в качестве крейсеров и слишком слабые и уязвимые для совместных операций с линкорами, к тому же явно запоздавшие с появлением на свет, они, по оценке самих американских специалистов «были самыми бесполезными из больших кораблей, построенных в эпоху Второй мировой войны».}} | {{цитата|автор=Кофман В.Л. Суперкрейсера 1939-1945. «Большие крейсера» типа ''Alaska''|Слишком большие и дорогие для того, чтобы использоваться в качестве крейсеров и слишком слабые и уязвимые для совместных операций с линкорами, к тому же явно запоздавшие с появлением на свет, они, по оценке самих американских специалистов «были самыми бесполезными из больших кораблей, построенных в эпоху Второй мировой войны».}} | |||

| ? | В целом линейные крейсера типа | + | В целом линейные крейсера типа ''Alaska'' можно считать самыми неудачными американскими кораблями времен второй мировой войны. Многие из их отрицательных качеств обусловлены самой идеей «большого крейсера», но некоторые явно свидетельствуют о конструкторских просчетах. | |

| ? | Главный из них, как уже говорилось, — недостаточная защита от подводных повреждений. Корабли не имели ни нижнего броневого пояса, ставшего практически обязательным для всех современных линкоров, ни собственно противоторпедной защиты, котбрая, помимо нескольких слоев водонепроницаемых отсеков, должна была иметь основную броневую переборку. На крейсерах типа | + | Главный из них, как уже говорилось, — недостаточная защита от подводных повреждений. Корабли не имели ни нижнего броневого пояса, ставшего практически обязательным для всех современных линкоров, ни собственно противоторпедной защиты, котбрая, помимо нескольких слоев водонепроницаемых отсеков, должна была иметь основную броневую переборку. На крейсерах типа ''Alaska'' переборки подводной защиты выполнялись из тонких листов конструкционной стали, а сам защитный слой имел явно недостаточную ширину. Особо стоит отметить уязвимость к затоплениям в районе кормовой башни главного калибра. Этот конструктивный просчет мог привести к гибели столь большого корабля от единственной торпеды, 610-мм, состоявшей на вооружении главного противника — Японии. | |

| ? | Описанные выше недостатки нельзя считать вынужденными, обусловленными лишь размерами крейсера: опыт французов и немцев показал, что при практически таком же водоизмещении можно обеспечить гораздо более существенную защиту от подводных взрывов. | + | Описанные выше недостатки нельзя считать вынужденными, обусловленными лишь размерами крейсера: опыт французов и немцев показал, что при практически таком же водоизмещении можно обеспечить гораздо более существенную защиту от подводных взрывов. | |

| ? | Гораздо легче извинить, кажется, неадекватность защиты крейсера от артиллерийского огня. Все линейные крейсера «третьего поколения», предполагавшиеся к постройке в Японии, Германии и СССР, имели тот же недостаток. И все же неоправданная слабость броневой защиты типа | + | Гораздо легче извинить, кажется, неадекватность защиты крейсера от артиллерийского огня. Все линейные крейсера «третьего поколения», предполагавшиеся к постройке в Японии, Германии и СССР, имели тот же недостаток. И все же неоправданная слабость броневой защиты типа бросается в глаза — достаточно сравнить ее с бронированием столь же быстроходного [[Scharnhorst (1936)|Scharnhorst]] или даже более сильно вооруженного [[Strasbourg (1936)|Strasbourg]]. <br /> | |

| ? | Главную артиллерию крейсеров типа | + | Главную артиллерию крейсеров типа можно считать чуть ли не единственным не заслуживающим критики боевым элементом. Не очень большой (разумеется, по масштабам корабля) калибр орудий компенсировался хорошими весовыми и баллистическими характеристиками снарядов. О вспомогательной артиллерии сказать того же, увы, нельзя. | |

| == См. также == | == См. также == | |||

| Строка 230: | Строка 286: | |||

| * [[ВМС США]] | * [[ВМС США]] | |||

| * [[USS Alaska (1943)|''USS Alaska'']] | * [[USS Alaska (1943)|''USS Alaska'']] | |||

| + | * [[Navy:USS_Guam_(1943)|''USS Guam'']] | |||

| == Примечания == | == Примечания == | |||

| <references /> | <references /> | |||

| + | ||||

| + | {{#seo: | |||

| + | |title=Линейные крейсера типа Alaska — Global wiki. Wargaming.net | |||

| + | |titlemode=replace | |||

| + | |description=Линейные крейсера типа Аляска — история создания, технические характеристики и вооружение кораблей. Подробная информация о кораблях на wiki.wargaming.net | |||

| + | }} | |||

| Строка 250: | Строка 313: | |||

| == Галерея изображений == | == Галерея изображений == | |||

| <gallery> | <gallery> | |||

| ? | Файл: | + | Файл:0168.jpg|''USS Alaska'' на якорной стоянке, 1944 г. | |

| ? | Файл:0170.jpg| | + | Файл:0166.jpg|''USS Alaska'' на ходовых испытаниях в Атлантике, начало 1944 г. | |

| ? | Файл:0172.jpg| | + | Файл:0170.jpg|USS Alaska'' входит в ковш Нью-Йоркского судостроительного завода после ходовых испытаний | |

| ? | Файл:0174.jpg|Учебные стрельбы, линейный крейсер | + | Файл:0172.jpg|Линейные крейсера ''USS Alaska'' и ''USS Guam'' | |

| ? | Файл:0175.jpg| | + | Файл:0174.jpg|Учебные стрельбы, линейный крейсер ''USS Guam'', Карибское море. | |

| ? | Файл:0182.jpg| | + | Файл:0175.jpg|Линейный крейсер ''USS Guam'' у берегов Тринидада в учебном походе после вступления в строй, декабрь 1944 г. | |

| ? | Файл:0183.jpg|В начале 1945 г. крейсер | + | Файл:0182.jpg|''USS Guam'' | |

| + | Файл:0183.jpg|В начале 1945 г. крейсер ''USS Guam'' | |||

| + | Файл:04020122.jpg|Двухорудийная 127-мм башня крейсера ''USS Alaska'' ведет огонь по учебным целям, 1945 г. Слева в кадре видны трассы снарядов, выпущенных 40-мм автоматами Bofors | |||

| </gallery> | </gallery> | |||

| + | [[Категория:Линейные крейсеры]] | |||

Текущая версия на 08:03, 19 ноября 2023

| 6 ед. Заказано |

| 2 ед. Построено |

| 1940-1943 гг. Годы постройки |

| 1944-1947 гг. Годы службы |

| New York Shipbilding Место строительства |

| 29779 / 34260 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 246,4 / 27,7 / 9,7 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 4 ТЗА Энергетическая установка |

| 33 узл. Скорость хода |

| 12000 миль Дальность плавания |

| 1517 чел. Общая численность |

| 229 / 152 мм. Пояс/борт |

| 95 мм. Палуба |

| 220—145 / мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 330 мм. Барбеты |

| 325 / 250 / 190 / 127 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

Артиллерия главного калибра:

- 9(3×3) — 305/50 Мк 8.

Универсальная артиллерия:

- 12 (6×2) 127/38 Mark 12.

Зенитная артиллерия:

- 56 (14х4) 40/56 Bofors;

- 34 (34x1) 20/70 Oerlikon.

Авиагруппа:

- 4 Vought OS2U Kingfisher.

Содержание

История создания

Предпосылки к созданию

Подписанные в 1936 году Лондонские соглашение серьезно ограничили развитие крейсеров. С началом Второй мировой войны все международные договоры об ограничении вооружений утратили смысл и теперь адмиралы поспешили воспользоваться возможностью заказывать именно те корабли, которые им был нужны, а не те, которые были позволены договорами. Линейные крейсера типа Alaska являлись ответом на постройку Германией линейных кораблей типа Scharnhorst, а так же попыткой создать корабль в противовес японским тяжелым крейсерам превосходивших американские, как по количеству, так и по качеству. Новый корабль, должен был быть способным, уничтожить любой «вашингтонский» крейсер и иметь меньшую стоимость, чем линейные крейсера.

Проектирование

После начала Второй мировой войны Главный Совет[2] начал изучение различных проектов крейсеров от 6000 до 38000 т. После тщательного изучения всех проектов, было решено о постройке крейсера вооруженного 305-мм артиллерией главного калибра.

Вскоре после начала второй мировой войны Главный Совет предпринял сравнительное изучение различных типов крейсеров: от 6000-тонной типа Atlanta до корабля водоизмещением 38000 т, вооруженного 12 305-мм и 16 127-мм орудиями На основе изучения всех проектов было принято решение о постройке крейсера, вооруженного 305-мм орудиями. Обычно оно приписывается "любительскому подходу" президента Ф.Рузвельта, который действительно интересовался подробностями военно-морских программ, однако на сей раз проект стал объектом внимания многих специалистов, в том числе и адмирала Кинга, который считал будущие крейсера типа Alaska незаменимым элементом эскорта авианосных соединений Следует отметить, что ряд других влиятельных в кругах ВМФ персон решительно противились созданию дорогого и на их взгляд, бесполезного корабля.

В 1939—1940 годах был составлен ряд эскизных проектов будущего "большого крейсера", общим для которых стало наличие 305-мм главного вооружения. Все проекты предусматривали тройное дно в районе погребов и двойное — в районе энергетической установки. Оно являлось, по сути дела, единственным (и при этом очень слабым) элементом подводной защиты. Чтобы иметь хотя бы умеренную специальную противоторпедную защиту, требовалось уменьшить мощность механизмов, на что создатели "большого крейсера" пойти не могли, так как он потерял бы свое главное крейсерское свойство — скорость.

23 января 1940 года Бюро строительства и ремонта (С&R, Bureau Construction and Repair) представило четыре проекта: CA2A, CA2B, CA2C и CA2D.

| ТТХ | CA2A | CA2B | CA2C | CA2D | CA2E | CA2F | CA2G | CA2H | CA2I |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Стандартное водоизмещение, т | 25,500 | 32,550 | 34,100 | 38,700 | 24,100 | 24,800 | 27,500 | 27,500 | 27,100 |

| Полное водоизмещение, т | — | — | — | — | 27,600 | 28,400 | 31,500 | 31,500 | 31,100 |

| Длина по ВЛ (м) | 244.0 | 244.0 | 251.6 | 259.3 | 225.7 | 228.8 | 241.0 | 241.0 | 241.0 |

| Ширина (м) | 27.5 | — | — | — | 25.6 | 25.6 | 26.2 | 26.5 | 26.2 |

| Осадка (м) | 8.2 | — | — | — | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.8 |

| Мощность ЭУ, л.с. | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 212,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 120,000 |

| Скорость, уз. | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33 | 33 | 33 | 30.5 | 31.5 |

| Дальность, миль (при 15 уз.) | — | — | — | — | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |

| Количество орудий | |||||||||

| 305-мм/50 | 9 | 9 | — | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |

| 127-мм/38 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| 28-мм | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Зона свободного маневрирования (вариант пробития брони погребов), км против орудий | |||||||||

| 203-мм/55 | 13,7-21,8 | — | — | — | 8,6-24,7 | 8,6-24,7 | 8,6-24,7 | 8,6-26,6 | 7,1-26,6 |

| 256-мм/50 | — | — | — | — | 15,1-23,0 | 15,1-23,0 | 15,1-23,0 | 15,1-25,3 | 13,7-25,3 |

| 305-мм/50 | — | 13,7-18,2 | 10,9-18,2 | 16,4-23,7 | 16,4-20,9 | 16,4-20,9 | 16,4-20,9 | 16,4-23,7 | 17,1-23,7 |

Проект CA-2D имел наибольшее водоизмещение (38 000 т) среди представленных и фактически представлял собой малый быстроходный линейный корабль. В дальнейших проектах CA2E, CA2F, CA2G, CA2H, CA2I рассматривались корабли со стандартным водоизмещением 24 - 27 тыс. т.

Из всех проектов наилучшую защиту имел CA-2G. Он был на 2700 т больше своих конкурентов, из них 700 т использовалось на усиление вооружения и 2000 т на усиление защиты. Из-за больших размеров тройное дно удавалось разместить лишь в районе машинного отделения, установить 25-мм траверсы у машинно-котельной установки и увеличить на 60-мм толщину главного пояса. Однако, при этом предполагалось бронирование внутреннего дна 51-мм броней в районе погребов и 25-мм броней - в районе машин и котлов. Мера признанная бесполезной еще во времена Первой мировой войны.

После рассмотрения проекта Главным Советом, был составлен отчет в котором говорилось, что будущий линейный крейсер окажется хуже любого линкора по таким параметрам, как: противоторпедная защита и отсутствие глубоко уходящего корпуса для защиты от падающих у борта снарядов, однако он был лучше любого крейсера стоящего на вооружении США тем, что имел главный пояс до 2-ой палубы (вместо обычно имевшегося пояса до 3-й палубы в районе энергетической установки и до платформы — в оконечностях), улучшенную подводную защиту (на одну переборку больше) и существенное улучшение всех систем управления огнем и их защиты, в особенности прикрытие проводки от осколков. Главный броневой пояс имел одинаковую толщину по всей длине, а погреба 127-мм орудий предполагалось поместить поверх машинного отделения. Вместо тройного дна в районе машин планировалось установить двойное, но усиленного типа.

Летом 1941 года решился вопрос с вооружением. Вместо смешанного набора из двух- и трехорудийных башен удалось поместить в том же корпусе три трехорудийные установки с общим боезапасом в 1500 снарядов.

Окончательные проектные характеристики выглядели так:

- Стандартное водоизмещение в 27 000 т (нормальное около 34250 т и полное — почти 36000 т);

- Вооружение - девять 305-мм орудий в трех трехорудийных башнях. Двенадцать универсальных 127-мм пушек, 56 40-мм пулеметов Bofors и 34 20-мм автомата Oerlikon.

- Главный броневой пояс составил до 229 мм с постепенным утоньшением до 127 мм по нижней кромке.

- Предполагалось, что корабль сможет идти со скоростью в 33 узла при мощности ЭУ 150 000 л.с. Линейные крейсера должны были проходить не менее 12000 миль 15-узловым ходом.

Заказ на постройку новых кораблей был выдан и 17 декабря 1941 года состоялась официальная закладка головного корабля USS Alaska

Постройка и испытания

USS Alaska спустили на воду 17 декабря 1941 г., USS Guam — 2 февраля 1942 г. оба крейсера строились в Кэмденне, шт. Ныо-Джерси. USS Alaska вошел в строй 17 июня 1944 г., USS Guam — три месяца спустя. В июне 1944 года USS Alaska завершил приемочные испытания и был включен в состав действующего флота. Первые месяцы службы были посвящены учебным походам и окончательной доводке корабля. Фактически USS Alaska оказался готов к операциям только в январе 1945 года. Из Нью-Йорка он перешел через Панамский канал на Западное побережье, а затем прибыл в Пёрл-Харбор. Оттуда 28 января корабль направился в западную часть Тихого океана, где в то время подготавливалась авианосная операция против Японских островов. Аналогичное путешествие совершил USS Guam, вступивший в строй через 2 месяца после головного корабля. USS Guam сошел со стапелей военно-морской верфи в Филадельфии 25 октября 1944 г., спустя месяц после ввода в строй. Окончательно подготовленный в феврале 1945 года он вышел из Пёрл-Харбора в район боевых действий 3 марта.

Описание конструкции

Корпус

Длина крейсеров типа Alaska по корпусу — 245,4 м, по ватерлинии — 241.2 м, ширина по мидель-шпангоуту — 27,7 м осадка — 9,7 м. Стандартное водоизмещение — 29 779 т (27 015 метрических тонн), полное — 34 260 г (31 090 метрических тонн). Размеры и водоизмещение эквивалентны аналогичным показателям иных линкоров, поэтому в ВМС США эти корабли отнесли к новому классу «больших крейсеров». Сегодня многие называют тип Alaska линейными крейсерами.

Бронирование

Проектировщикам типа Alaska так и не удалось решить задачу создания надежной защиты в пределах выделенного тоннажа корабля. Броня лишь очень ограниченно защищала от 280 мм и 305 мм снарядов, но никак не от 356 и 410 мм главного калибра тогдашних линкоров. Броневая защита, выполненная по традиционной американской схеме «все или ничего», состояла из цитадели, прикрытой с бортов 229-мм поясом, утоньшавшимся к нижней кромке до 127 мм. Наклон плит в 10° делал эту защиту эквивалентной примерно 11 дюймам вертикальной брони. На бронезащиту USS Alaska приходится 17 % массы всего корабля, в то время как у линкора USS North Carolina доля брони в общей массе корабля составляет 40 %.

Горизонтальное бронирование предусматривалось на трех уровнях. Главная броневая палуба толщиной 36 мм простиралась по всей длине цитадели и играла роль противоосколочной. Основной являлась расположенная по верхней кромке пояса 2-я (по американской классификации) палуба. Она состояла из двух слоев: одного, 25-мм толщины, одинакового на всем протяжении цитадели, и второго, имевшего толщину 71—76 мм в районе машинной установки и усиленного до 83 мм в зоне погребов главного калибра. Третья броневая палуба, находившаяся еще выше, добавляла в тех же районах соответственно 16 и 19—25 мм. В результате суммарная горизонтальная защита машин и котлов достигала 152 мм, а зоны погребов — 163—170 мм.

После Первой мировой войны основным критерием защиты в американском флоте стала «зона безопасности», ограничивающаяся снизу той дистанцией, на которой уже не пробивается вертикальная броня (в самых невыгодных условиях), а сверху — дистанцией, на которой еще не пробивается броня палубы. Довольно разумный сам по себе критерий стал в США краеугольным камнем проектирования защиты, причем из весьма странных соображений оценка «зоны безопасности» производилась для собственных орудий корабля, что уже является недопустимым. В частности, в случае USS Alaska ни один из возможных противников не имел вооружения о аналогичными баллистическими данными. Ниже приводятся именно эти данные, относящиеся к зонам неуязвимости от бронебойных 305-мм снарядов пушки Мк-8.

«Зона безопасности» линейных крейсеров оказывалась крайне узкой. Бортовая броня пробивалась вплоть до 117 кбт (21,7 км), а палубная — начиная с 125 кбт (23,15 км). Для траверзов эта зона становилась чисто символической, поскольку их вертикальная броня пробивалась при нормальных попаданиях даже вплоть до 124 кбт (22,97 км).

По американской традиции наиболее сильно защищалась главная артиллерия. Наклонные лобовые 325-мм плиты башен и их 127-мм крыши обеспечивали «зону безопасности» от 75 (13,89 км) до 142 кбт (26,3 км). Боковые и задние плиты, имевшие толщину соответственно 152 и 133 мм, пробивались той же пушкой Мк-8 на всех дистанциях. Толщина кольцевого бронирования барбетов составляла 280 мм, 305 мм или 330 мм в зависимости от того, под каким углом в нее мог бы попасть снаряд.

Вне цитадели наиболее серьезную защиту имели броневая рубка и рулевое управление. Все приводы рулей заключались в броневую коробку с 270-мм стенками и траверзами и 37-мм крышей. Основная защита сверху приходилась на 2-ю палубу, имевшую в этой зоне максимальную толщину в 102 мм. Слабым местом в управлении кораблем оставались лишь коммуникационные линии для передачи сигналов из рубки к рулевой машине. Из весовых соображений они от рулей до цитадели прикрывались лишь противоосколочной защитой в 37 мм, однако прямое попадание снаряда в тонкую трубку представлялось маловероятным.

Боевая рубка, неоднократно предполагавшаяся в ходе проектирования в качестве «жертвы» в пользу усиления зенитной артиллерии, все же уцелела в первоначальном виде. Ее стенки имели толщину 270 мм, крыша — 127 мм и пол — 51 мм. Несмотря на столь значительную защиту, «зона безопасности» рубки простиралась всего лишь от 124 (22,97 км) до 142 кбт (26,3 км). Бронированная труба, ведшая в центральный пост и заключавшая в себе все линии связи командного пункта с расположенными под броневой палубой постами, прикрывалась 229-мм броней, утоньшавшейся под защитой цитадели до 16 мм. Остальное местное бронирование было весьма скромным. Директор (прибор управления стрельбой) главной артиллерии был обшит 25-мм листами броневой стали. Прочие посты управления вне боевой рубки имели примерно такое же прикрытие (16—37 мм).

Самым слабым местом проекта оставалась подводная защита, о которой скромно сообщалось, что она спасает лишь от близких разрывов бомб и мин. На деле же данные линейные крейсера не имели никаких специальных средств против подводных взрывов, кроме конструктивного разделения продольными переборками узкого пространства вдоль бортов. Ширина зоны расширения газов в центре корабля составляла около 3 м, сужаясь в районе погребов до 2,4 м, а около носовой башни внешний слой сливался с бортовой обшивкой. Всего же в составе ПТЗ имелось два слоя: внешний) заполненный жидкостью (топливом или замещающей его водой), и внутренний, оставленный пустым. В районе цитадели переборки возвышались над ватерлинией на 1,5 м, а в оконечностях, где противоторпедная защита практически отсутствовала, они достигали лишь главной палубы. Со стороны днища единственным прикрытием являлось междудонное пространство глубиной 1,22 м, обычно заполненное жидкостью (топливом или забортной водой). Наиболее слабая часть подводной защиты приходилась на район кормовой башни главного калибра. Неудачное разделение подводного пространства на отсеки в этой зоне приводило к тому, что единственное торпедное попадание могло вызвать потерю остойчивости и опрокидывание корабля, хотя общий запас плавучести оставался бы не исчерпанным.

Энергетическая установка и ходовые качества

Основу механической установки крейсеров составляли 4 турбозубчатых агрегата (ТЗА) фирмы «General electric» общей мощностью 150000 л.с., что по проекту соответствовало скорости в 33 узла при нормальной нагрузке. Предполагалось, что машинная установка легко могла подвергнуться форсировке и развивать 180000 л.с. Каждый из турбинных агрегатов состоял из турбин высокого давления (12-ступенчатой, развивавшей при максимальной мощности 5327 об/мин), низкого давления (6-ступенчатой, дававшей 4478 об/мин) и одной 2-ступенчатой импульсной турбины заднего хода. Зубчатая передача снижала число оборотов с 4,4 — 5,3 тыс. об/мин на турбине до примерно 270 оборотов на валу (при максимальном ходе). Корабль приводился в движение винтами диаметром 4,5 м, вращавшимися на валах диаметром около полуметра. Внутренние винты имели несколько меньший шаг, чем внешние. Котельная установка представляла собой яркий пример того, каких успехов достигла американская техника в этой области. Пар с рабочим давлением около 40 атм поставлялся всего восемью большими двухтопочными котлами «Babcock&Wilcox» с пароперегревателями, обеспечивавшими температуру до 454° С.

Расположение, силовой установки полностью соответствовало крейсерским нормам. Турбины помещались парами в двух машинных отделениях, а котлы, также попарно — в четырех котельных. Такая система разделения, в общем, хорошо показала себя в боях на Тихом океане и могла считаться достаточной для сохранения боевой живучести.

Запас топлива достигал 3600 т нефти, что обеспечивало теоретическую дальность в 12 000 миль при скорости 15 узлов.

Ходовые качества корабля на деле оказались далеки от проектных. Первый командир головного корабля капитан 1 ранга Фишлер в своем отчете указывал, что, хотя крейсер, наверное, сможет легко развить 180000 л.с. и скорость 35 узлов (на очень короткое время и только при определенных условиях нагрузки), «было бы гораздо лучше, если бы мощность равнялась хотя бы 200 000 л.с., чтобы скорость крейсера значительно превышала скорость линкоров и авианосцев». Но предположения командира оказались чересчур оптимистическими. На испытаниях линейный крейсер не смог развить даже проектную скорость, хотя турбины подверглись форсировке (правда, не максимальной). При водоизмещении на испытаниях 33 148 т и мощности 173 808 л.с. скорость составила 32,72 узла. Без форсировки USS Alaska смог развить лишь 31,76 узла при 154846 л.с. и водоизмещении 32264 т. Дальность также, не достигала проектной, составив 11 350 миль при 15-узловом ходе.

Вспомогательное оборудование

Для аварийного питания электрооборудования установлено восемь электрогенераторов мощностью по 850 кВт каждый.

Вооружение

Главный калибр

Главный калибр крейсера состоял из девяти 12-дюймовых (305-мм) орудий с длинной ствола 50 калибров в варианте Мк 8, по три орудия в трех башнях. Скорострельность орудий — до трех выстрелов в минуту. Орудия было способно выпустить снаряд массой 517 кг с начальной скоростью 762 м/с на дистанцию до 38,5 км. Бронебойный снаряд на дистанции 9 км пробивал броню толщиной 46 см. Стрельба главным калибром корректировалась системой Мк 38, имевшей оптический и радиолокационный каналы. Новые орудия являлись улучшенной версией 305-мм Mk7 устанавливавшиеся на линкоры типа Wyoming. Эти орудия в совокупности с новейшими бронебойными снарядами Mk18, по проникающей способности не уступали 356-мм орудиям, которые находились на вооружении ВМС США и ВМС Японии.

Характеристика орудий главного калибра 305-мм/50-клб Mk8

| Характеристика | Значение |

|---|---|

| Полная длина ствола | 50 клб. |

| Угол вертикального наведения | -3°, +45° |

| Скорость наведения на цель | 5 град/с |

| Скорострельность | 2,4-3 выстр./мин |

| Начальная скорость снаряда | 762 м/с (бронебойный); 808 м/с (осколочно-фугасный) |

| Дальность стрельбы | 38,5 км |

| Масса снарядов | 517 кг (бронебойный); 426,38 кг (осколочно-фугасный) |

Вспомогательная/зенитная артиллерия

Универсальная артиллерия состояла из двенадцати 127 мм пушек с длинной ствола 38 калибров, установленных в шести двухорудийных полностью закрытых башнях. Три башни — по левому борту и три — по правому. Дальность стрельбы по воздушным целям у этих пушек составляла 11 км. Зенитное вооружение крейсера дополняли 56 40 мм орудий Bofors в 14 счетверенных установках и 34 одноствольных 20 мм зенитных пулеметов Oerlikon.

Характеристика орудий вспомогательного калибра 127-мм/38-клб Mk12

| Характеристика | Значение |

|---|---|

| Полная длина ствола | 38 клб. |

| Угол вертикального наведения | -15°, +85° |

| Скорость наведения на цель | 25 град/с |

| Скорострельность | 22 выстр./мин |

| Начальная скорость снаряда | 792 м/с (бронебойный); 762 м/с (осколочно-фугасный) |

| Дальность стрельбы | 16 км - по надводным целям, 11,88 км - по воздушным целям |

| Масса снарядов | 24,6 кг (бронебойный); 25 кг (осколочно-фугасный) |

Авиационное вооружение

Изначально на линейных крейсерах типа Alaska предполагалось базирование гидропланов Vought OS2U Kingfisher, которые были заменены гидросамолетами Curtiss SC Seahawk еще до отправки обоих крейсеров на Тихий океан. Ангар вмещал четыре самолета со сложенными крыльями.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

При вступлении в строй корабли получили обширный набор электроники: 2 радиолокатора типа SG-1 для поиска надводных целей, радар дальнего обнаружения воздушных целей типа SK, 2 радара управления огнем главного калибра Мк-8 в составе комплексов Мк-38, такое же число радаров Мк-12, входивших в состав двух систем управления артиллерийским огнем (СУАО) Мк-37 для универсального калибра, а также радары Мк-29 или Мк-34 — по числу счетверенных «бофорсов». На USS Hawaii предусматривалась установка в составе СУАО главного калибра более совершенного радиолокатора Мк-13.

Общая оценка проекта

| |

Слишком большие и дорогие для того, чтобы использоваться в качестве крейсеров и слишком слабые и уязвимые для совместных операций с линкорами, к тому же явно запоздавшие с появлением на свет, они, по оценке самих американских специалистов «были самыми бесполезными из больших кораблей, построенных в эпоху Второй мировой войны». Кофман В.Л. Суперкрейсера 1939-1945. «Большие крейсера» типа Alaska

|

|

В целом линейные крейсера типа Alaska можно считать самыми неудачными американскими кораблями времен второй мировой войны. Многие из их отрицательных качеств обусловлены самой идеей «большого крейсера», но некоторые явно свидетельствуют о конструкторских просчетах.

Главный из них, как уже говорилось, — недостаточная защита от подводных повреждений. Корабли не имели ни нижнего броневого пояса, ставшего практически обязательным для всех современных линкоров, ни собственно противоторпедной защиты, котбрая, помимо нескольких слоев водонепроницаемых отсеков, должна была иметь основную броневую переборку. На крейсерах типа Alaska переборки подводной защиты выполнялись из тонких листов конструкционной стали, а сам защитный слой имел явно недостаточную ширину. Особо стоит отметить уязвимость к затоплениям в районе кормовой башни главного калибра. Этот конструктивный просчет мог привести к гибели столь большого корабля от единственной торпеды, 610-мм, состоявшей на вооружении главного противника — Японии.

Описанные выше недостатки нельзя считать вынужденными, обусловленными лишь размерами крейсера: опыт французов и немцев показал, что при практически таком же водоизмещении можно обеспечить гораздо более существенную защиту от подводных взрывов.

Гораздо легче извинить, кажется, неадекватность защиты крейсера от артиллерийского огня. Все линейные крейсера «третьего поколения», предполагавшиеся к постройке в Японии, Германии и СССР, имели тот же недостаток. И все же неоправданная слабость броневой защиты типа бросается в глаза — достаточно сравнить ее с бронированием столь же быстроходного Scharnhorst или даже более сильно вооруженного Strasbourg.

Главную артиллерию крейсеров типа можно считать чуть ли не единственным не заслуживающим критики боевым элементом. Не очень большой (разумеется, по масштабам корабля) калибр орудий компенсировался хорошими весовыми и баллистическими характеристиками снарядов. О вспомогательной артиллерии сказать того же, увы, нельзя.

См. также

Примечания

- ↑ В США этот тип кораблей классифицируется как «большие» крейсера

- ↑ Основной центр кораблестроительных разработок в США

Литература и источники информации

- Балакин С. А., Дашьян А. В. и др. Линкоры Второй мировой. Ударная сила флота. — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2006. — 256 c.: ил. — (Арсенал Коллекция). — 3000 экз. — ISBN 5-699-18891-6, ББК 68.54 Л59.

- А. В. Дашьян «Корабли Второй мировой войны. ВМС США» «Морская коллекция» 2004

- Кофман В. Л. Суперкрейсера 1939—1945 /Большие крейсера типа «Аляска» (рус.) // Морская коллекция. — М.: Моделист-Конструктор, 1995. — № 06.

- Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.

- Патянин С. В. Дашьян А. В. и др. Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.

- Тарас А. Е. Энциклопедия броненосцев и линкоров. — Москва: Харвест, АСТ, 2002. — ISBN 985-13-1009-3.

- Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1945.- Annapolis, Maryland, U.S.A. : Naval Institute Press, 1996.

- Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1946. — London: Conway Maritime Press, 1980. — ISBN 0-85177-146-7.

- Osborne E.W. Cruisers and Battle cruisers. An illustrated history of their impact. — Denver, USA: ABC-CLIO, 2004. — ISBN 1-85109-369-9.

- M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.