356-мм орудие образца 1913 года

| Версия 18:48, 11 июня 2020 | Версия 19:14, 11 июня 2020 | |||

| Строка 134: | Строка 134: | |||

| === Береговая === | === Береговая === | |||

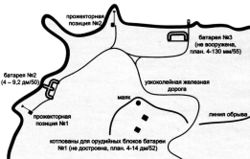

| ? | [[Файл:356-1913 Coastal Plan 01.jpg|250px|thumbnail| | + | [[Файл:356-1913 Coastal Plan 01.jpg|250px|thumbnail|left|Схема расположения береговых батарей Морской крепости Императора Петра Великого на полуострове Суроп в конце 1917 года.]] | |

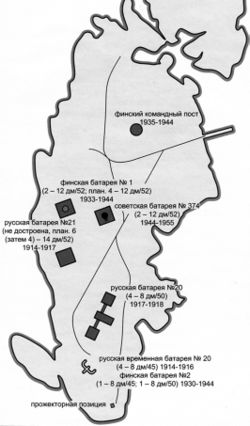

| [[Файл:356-1913 Coastal Plan 02.jpg|250px|thumbnail|right|Схема расположения береговых батарей Морской крепости Императора Петра Великого на острове Нарген к концу 1917 года.]] | [[Файл:356-1913 Coastal Plan 02.jpg|250px|thumbnail|right|Схема расположения береговых батарей Морской крепости Императора Петра Великого на острове Нарген к концу 1917 года.]] | |||

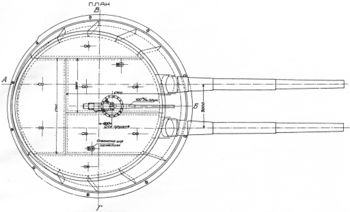

| [[Файл:356-1913 Coastal Plan 03.jpg|250px|thumbnail|right|Схема расположения крупнокалиберных батарей на острове Мякилуото.]] | [[Файл:356-1913 Coastal Plan 03.jpg|250px|thumbnail|right|Схема расположения крупнокалиберных батарей на острове Мякилуото.]] | |||

| ? | Ревель-Порккала-Уддская позиция (Морская Крепость Императора Петра Великого - МКИПВ), создававшаяся в устье Финского залива перед и во время Первой мировой войны, должна была надежно преградить германскому флоту путь к российской столице Санкт-Петербургу. В центральной части Финского залива планировалось поставить плотные минные заграждения, а главным калибром позиции должны были стать 14-дм. орудия в двухорудийных башнях. Первоначально | + | Ревель-Порккала-Уддская позиция (Морская Крепость Императора Петра Великого - МКИПВ), создававшаяся в устье Финского залива перед и во время Первой мировой войны, должна была надежно преградить германскому флоту путь к российской столице Санкт-Петербургу. В центральной части Финского залива планировалось поставить плотные минные заграждения, а главным калибром позиции должны были стать 14-дм. орудия в двухорудийных башнях. | |

| + | ||||

| + | Первоначально строительство МКИПВ проходило линии Военного ведомства и проектированием орудий и установок занималось Главное артиллерийское управление (ГАУ). В 1913 году МКИПВ перешла в ведение Морского ведомства, и дальнейшее проектирование осуществлял артиллерийский отдел Главного управления кораблестроения (ГУК). | |||

| Башни с 14-дм. орудиями предполагалось установить на батареях МКИПВ: три (позднее две) башни на батарее №9 (позднее №10а) и две на батарее №8 на о. Нарген, три (позднее две) башни на батарее №21 на о. Мякилуото и две башни на батарее №1 на п-ве Суроп. | Башни с 14-дм. орудиями предполагалось установить на батареях МКИПВ: три (позднее две) башни на батарее №9 (позднее №10а) и две на батарее №8 на о. Нарген, три (позднее две) башни на батарее №21 на о. Мякилуото и две башни на батарее №1 на п-ве Суроп. | |||

| Строка 146: | Строка 148: | |||

| ==== Проектирование и конструкция 14-дм. башенных установок заказа Военного ведомства ==== | ==== Проектирование и конструкция 14-дм. башенных установок заказа Военного ведомства ==== | |||

| ? | Конкурс на проектирование 14-дм./52 клб береговых башенных установок был объявлен | + | Конкурс на проектирование 14-дм./52 клб береговых башенных установок был объявлен ГАУ в мае 1912 г., а уже в декабре 1912 г. Металлическим заводом был представлен проект, разработанный на основе проекта трехорудийных 14-дм. башенных установок для броненосных (позднее линейных) крейсеров типа «Измаил». | |

| Предполагалось заказать восемь установок, первую установку Металлический завод предлагал предъявить к сдаче на заводе через 2,5 года после подписания договора, а затем каждые 3 месяца сдавать по одной установке. Тем не менее, установки не были заказаны, так как ГАУ в конце концов остановилось на двухорудийных 12-дм. башенных установках, которые в количестве 14 штук и были заказаны Металлическому заводу. | Предполагалось заказать восемь установок, первую установку Металлический завод предлагал предъявить к сдаче на заводе через 2,5 года после подписания договора, а затем каждые 3 месяца сдавать по одной установке. Тем не менее, установки не были заказаны, так как ГАУ в конце концов остановилось на двухорудийных 12-дм. башенных установках, которые в количестве 14 штук и были заказаны Металлическому заводу. | |||

| + | ||||

| + | В башенных установках должно было устанавливаться по два 14-дм. орудия «СА» сухопутной артиллерии. Длина ствола орудия составляла 18490 мм (52 клб), вес ствола - 86,8 т. Заряд из 258 кг бездымного пороха марки Б14 должен был придавать снаряду весом 708,5 кг начальную скорость 868,7 м/с и развивать давление в канале ствола 2850 кг/см². Орудие имело дульную энергию 26333 тм. Всего в 1912-14 гг. ГАУ заказало Обуховскому заводу семнадцать 14-дм. орудий «СА», однако к их изготовлению, за исключением опытного, завод, по-видимому, так и не приступал. | |||

| О конструкции и характеристиках установки имеются только отрывочные сведения. Вращающаяся броня башни должна была иметь стенки толщиной 300 мм и крышу 100 мм. Неподвижная броня установки (кираса) толщиной 350 мм заделывалась в бетон на глубину 2.1 м. Скорость горизонтального наведения от электродвигателя составляла 3° в секунду, а ручное вращение башни обеспечивалось усилиями 6 человек. Скорость вертикального наведения при электрическом действии составляла 3° в секунду, ручное наведение осуществлялось усилием 2 человек. Угол вертикальной наводки орудий составлял от -2° до +35°. Снарядные и зарядные погреба должны были быть рассчитаны на 200 снарядов и 400 полузарядов и иметь бетонное покрытие толщиной 2.1 м. Заряжание орудий должно было обеспечиваться во время производства вертикальной наводки в пределах от 0° до 15°, а промежуток между выстрелами составлять не более 30 секунд. Установка снабжалась прицелами с независимой прицельной линией. | О конструкции и характеристиках установки имеются только отрывочные сведения. Вращающаяся броня башни должна была иметь стенки толщиной 300 мм и крышу 100 мм. Неподвижная броня установки (кираса) толщиной 350 мм заделывалась в бетон на глубину 2.1 м. Скорость горизонтального наведения от электродвигателя составляла 3° в секунду, а ручное вращение башни обеспечивалось усилиями 6 человек. Скорость вертикального наведения при электрическом действии составляла 3° в секунду, ручное наведение осуществлялось усилием 2 человек. Угол вертикальной наводки орудий составлял от -2° до +35°. Снарядные и зарядные погреба должны были быть рассчитаны на 200 снарядов и 400 полузарядов и иметь бетонное покрытие толщиной 2.1 м. Заряжание орудий должно было обеспечиваться во время производства вертикальной наводки в пределах от 0° до 15°, а промежуток между выстрелами составлять не более 30 секунд. Установка снабжалась прицелами с независимой прицельной линией. | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

Версия 19:14, 11 июня 2020

|

Эта статья в данный момент редактируется Статья активно редактируется участником проекта WunderWaffe72. Последняя правка была внесена 11.06.2020. |

| Орудие главного калибра Тип |

| Состояло на вооружении | 1913-1952 гг. |

| Годы эксплуатации | 1913-1952 г. |

| Было установлено на | Линейные крейсера типа «Измаил» (недостроены) |

| 355,6 мм. Калибр |

| 82,0-83,3 кг. Масса ствола |

| 18 490 мм. Длина орудия |

| 52 калибров Длина ствола |

| 360 дм3 Объём зарядной каморы |

| 22,3 км. Максимальная дальность стрельбы |

| механический Принцип заряжания |

| 1,5-2,5 выстр./мин. Скорострельность |

| бронебойный фугасный (полубронебойный) фугасный дальнобойный (легкий) Типы снарядов |

| 747,8/512,5 кг. Масса снаряда |

| 731,5/980 м/с Начальная скорость снаряда |

Содержание

Проектирование

В истории военного кораблестроения не встречается больше случая, когда артиллерийская мощь тяжелого броненосного корабля увеличилась бы в процессе его разработки почти в 2,5 раза по сравнению с запланированными характеристиками и привела в итоге фактически к совершенно новому, по сравнению с первоначальной идеей, типу корабля. Но именно так произошло с вооружением «Измаила». Его артиллерия по предварительным проработкам должна была состоять из восьми 12-дюймовых орудий, а в конечном варианте вылилась в двенадцать 14-дюймовок.

История создания нового тяжелого орудия для линейных судов будущих морских программ восходит к апрелю 1909 года - именно тогда вице-адмирал И.К. Григорович был назначен товарищем (заместителем) морского министра. Дальновидный и энергичный руководитель, он хорошо понимал логику совершенствования военно-морских вооружений и сразу после прихода в Адмиралтейство поднял вопрос о необходимости увеличения калибра главной артиллерии тяжелых артиллерийских кораблей. Уже в июне главный инспектор морской артиллерии А.Ф. Бринк докладывал Григоровичу о необходимости вооружения следующей серии линкоров 14" (355,6-мм) пушками с длиной ствола в 52 калибра и запрашивал кредит на постройку одной такой пушки для проведения испытаний, на что сразу последовало разрешение.

Однако процесс проектирования затянулся - и спустя полгода, в январе 1910 года проект еще не был готов. Неторопливость адмиралтейских артиллеристов имела объяснение - как раз в этот период специалисты МГШ и МТК вели интенсивную проработку идеи перехода на принципиально иную концепцию тяжелой морской артиллерийской системы - «утяжеленный снаряд/повышенная начальная скорость». Даже для уже разработанной 12"/52 пушки, первоначально предназначавшейся для использования облегченного 331,7 кг снаряда «образца 1907 г.» (относительный вес 11,7), решили перейти к утяжеленному снаряду в 470,9 кг (относительный вес снаряда 16,6, то есть на 40% больше, чем прежде).

Изготовление опытного 14" орудия поначалу уперлось в министерскую бюрократическую процедуру и было спасено только вмешательством самого И.К. Григоровича. В 1911 году он, теперь уже в должности морского министра, докладывал Николаю II: «Пробная пушка 14 дюймов, длиною в 52 калибра со станком для нее уже изготавливается на Обуховском заводе и предполагается, что будет закончена в конце 1912 г.». Интересно отметить, что изначально 14" пушка планировалась для оснащения трех черноморских линкоров. 19 мая 1911 года программа усиления Черноморского флота, включавшая три линейных корабля, была принята Думой и получила финансирование. Но принципиальный вопрос - какие тяжелые орудия будут на них установлены - 12" или 14" калибра - оставался открытым. В преддверии принятия важнейшего решения А.Ф. Бринк докладывал морскому министру: «В настоящее время на Черном море решено строить три броненосца и предстоит теперь же решить вопрос - какими башенными орудиями их вооружить - 12" или 14" калибра. По имеющимся достоверным данным, Турция вооружает свои корабли 13,5" артиллерией, поэтому МТК считает совершенно необходимым вооружить строящиеся черноморские корабли 14" артиллерией, а не 12", не ожидая испытания опытного образца. Затруднениями выполнения этого вооружения является то, что Обуховский завод не в состоянии будет подать к сроку готовности этих судов (01.01.1915 г.), обусловленному МГШ, необходимого числа 14" орудий (36 штук), и задержит на 1,5 года готовность этих судов...». Как выход из создавшегося положения технический комитет по артиллерии МТК счел необходимым, не откладывая начала постройки кораблей, заказать за границей для новых линкоров первый комплект 14" орудий, а башенные установки для них изготовить в России.

В мае 1911 года в адрес европейских фирм, производивших тяжелые орудия - британских «Армстронг», «Виккерс», «Ковентри», германской «Крупп», австро-венгерской «Шкода» и французской «Шнейдер» - были разосланы предложения на участие в тендере на поставку для русского флота 37 14"/52 орудий (36 для вооружения трех линкоров и одно для производства опытов со снарядами и порохом на полигоне). Позже из-за опасения Морского министерства попасть в иностранную зависимость в таком важном деле, как вооружение главных кораблей флота, этот план отклонили, и черноморские дредноуты решили вооружить 12"/52 орудиями в четырех трехорудийных установках. Тут сказалась и принципиальная позиция МГШ, представившего обоснованные расчеты того, что артиллерийская мощь русского линкора с 12 12" орудиями (вес залпа 5651 кг) будет вполне сопоставима с 10 13,5" турецкими (6350 кг), и разница не превысит 12%. Итак, черноморские линкоры не стали сверхдредноутами, но история русской 14" артиллерийской системы еще только начиналась. Пока же, в понятном стремлении не упустить крупный выгодный заказ (на общую сумму порядка 7,5 млн.руб.), на предложение об изготовлении орудий отозвались иностранные компании.

И первой - британская «Виккерс». 28 июля ее представитель в Петербурге передал в МТК проект 14" орудия в шести вариантах (I-VI). Орудие имело относительную длину ствола в 52 калибра (в варианте II - 45 калибров) и при рабочем давлении в 2850 - 3000 атм должно было сообщать 600-кг снаряду начальную скорость в 895 м/с (в варианте II - 823 м/с). В отношении конструкции ствола все варианты следовали принятому в русском флоте способу скрепления цилиндрами, и лишь вариант V был разработан по традиционной для британского флота системе скрепления высокопрочной проволокой, навитой поверх внутренней трубы по всей длине ствола. При разработке орудия руководствовались теми же правилами, которые русский флот выдвигал к спроектированным этой компанией пушкам броненосного крейсера «Рюрик», 8"/50 и 10"/50 артиллерийские системы которого относились к типу «облегченный снаряд/повышенная начальная скорость». В соответствии с этим условием относительный вес снаряда для спроектированной 14" системы равнялся 13,3, в то время как у пушек «Рюрика» он составлял соответственно 13,4 и 13,7. Форма ведущего пояска снаряда и тип нарезки канала ствола - как на пушках концепции «утяжеленный снаряд/повышенная начальная скорость», и перспективная отечественная 14" пушка, в отличие от предшествующей 12"/52 артсистемы, изначально создавалась на основе этого принципа. Согласно предварительным расчетам предполагалось, что 14" снаряду с относительным весом 16,6 (то есть около 750 кг) возможно сообщение начальной скорости порядка 820-830 м/с при дульной энергии примерно 26 тыс. тонно-метров (тм). Подобные характеристики позволяли рассчитывать на устойчивое поражение всех типов тогдашних дредноутов, как уже построенных, так и строившихся, а также тех, которые могли быть созданы в ближайшем будущем.

Конструкция

Спроектированное орудие по конструкции было в целом подобно предшествующей 12"/52 модели - внутренняя нарезная труба скреплялась тремя рядами цилиндров, поверх которых надевался кожух. Орудие имело полный вес 83,33 т (из них 1,5 т затвор) и предназначалось для ведения огня 747,8-кг снарядом образца 1911 г. с относительным весом 16,6 при начальной скорости 823 м/с (2700 ф/с). Подобные высокие характеристики достигались за счет усиленного скрепления ствола и его наибольшей возможной длины ствола - 52 калибра). Относительный вес такого орудия - 1,6 т на калибр длины, что соответствовало уровню аналогичного американского 14"/50 орудия (1,62-1,63 т) и было гораздо меньше, чем у японского «проволочного» 14"/45 образца (1,8-1,83 т). При этом превосходство русской артсистемы в дульной энергии над этими моделями составляло соответственно 10 и 25%. Интересно, что орудие «Измаила» почти на четверть превосходило по дульной энергии даже разработанное англичанами два десятилетия спустя 14" орудие для линкоров типа «Кинг Джордж V» (начальная скорость 757 м/с, вес снаряда 721 кг, дульная энергия 21029 тм), относительный вес которого при этом оказался все же на 8% больше.

Согласно выработанным Артиллерийским отделом ГУК техническим условиям, сталь для орудий применялась только мартеновская, причем для внутренней трубы, скрепляющих цилиндров, перекрывающего кольца, казенника, тела замка и грибовидного стержня - среднелегированная (хромоникелевая); для кожуха допускалась углеродистая. Химический состав стали оставлялся на усмотрение завода, но состав примесей ограничивался: углерода - 0,6%, никеля - 5%, хрома - 1%, марганца - 0,8%, кремния - 0,3%, фосфора и серы по 0,04%, меди - 0,03%.

Испытание стрельбой первого из орудий партии должно было производиться ста выстрелами; при первых 15 требовалось обязательное присутствие артиллерийского приемщика ГУК, остальные 85 достреливались на Главном морском полигоне. Все прочие орудия испытывались на морском полигоне девятью выстрелами каждое. Давление в канале при штатном значении 2500-2850 атм на испытаниях доводилось до 3000 атм.

7 января 1911 года Обуховскому заводу выдали наряд на изготовление опытного 14" орудия с условием сдачи не позднее весны 1912 года, хотя тип его поршневого радиально-секторного затвора (ОСЗ или «Виккерс») еще точно не был установлен. Спустя два года орудие № 1 ОСЗ - с затвором «Виккерс» - было готово.

Производство

Полностью программа поставки 14"/52 орудий насчитывала 82 ствола: 48 для вооружения «измаилов», 12 запасных к ним (согласно «Табели комплектации запасных частей по артиллерии для судов флота» полагался 25% запас орудийных стволов на корабль), 18 на вооружение Ревельской морской крепости, 4 для Морского полигона.

Наряд на изготовление 40 14"/52 орудий получил ОСЗ, еще 36 стволов заказывалось частному Русскому акционерному обществу артиллерийских заводов (РАОАЗ), которое в 1913 году начало постройку гигантского орудийного завода на Волге под Царицыном. Всестороннее техническое содействие этому проекту оказывала компания «Виккерс» (один из основных акционеров-пайщиков РАОАЗ), поставлявшая для него самое современное оборудование. Новый орудийный завод, создание которого энергично поддерживали МГШ и лично морской министр И.К. Григорович, должен был, таким образом, полностью восполнить пробел и изготовить все недостающие орудия для «измаилов», а вскоре после этого перейти к созданию 16" артиллерийских систем для будущих линкоров (поскольку существовавший Обуховский практически исчерпал свой ресурс модернизации и был, помимо этого, перегружен заказами для флота).

Однако с началом Первой мировой войны доставка оборудования из Англии для комплектации завода резко замедлилась, и Морское министерство разрешило РАОАЗ заказать порученные ему 14" орудия на заводе «Виккерс» в Шеффилде. Всего компания, начиная с 1916 года, изготовила для русского флота 16 орудий; в Россию в сентябре 1916 - мае 1917 годов поступило десять. Одиннадцатое (№ 1464 Vickers-Maxim Ltd.) пошло на дно вместе с пароходом «Комба», на котором оно перевозилось в Архангельск.

Обуховцы, кроме своего первого 14"/52 орудия, до конца Первой Мировой войны не сдали больше ни одного, хотя еще десять были почти готовы (отсутствовали лишь перекрывающие кольца казенника и затворы). Семь незаконченных Обуховским заводом тел 14"/52 орудий было доделано в 1930-х гг., кроме того, сталинградский завод «Баррикады» (так теперь стал называться артиллерийский завод РАОАЗ) с конца 1930-х гг. занимался и перестволением этих орудий.

Снаряды и заряды

В состав боезапаса 14"/52 орудия «Измаила» входили бронебойные и фугасные снаряды образца 1911 г. весом по 747,8 кг с четырехкалиберным радиусом оживала. И те и другие оснащались донными взрывателями, «макаровским колпачком», пустотелым латунным баллистическим наконечником и одним медным ведущим пояском. В 1913 году эти снаряды в дополнение к ведущему пояску получили дополнительный («центрующий») поясок и поэтому в специальной литературе иногда встречается их обозначение как «образца 1913 г.».

Заряд метательного нитроцеллюлозного пороха (первоначально ленточного размерами 350x32x6,25 мм, позднее цилиндрического трубчатого 700x20x8,8 мм[1])разбивался на две одинаковые укладки и заключался в шелковый картуз, который, в свою очередь, хранился в герметически укупоренном стальном оцинкованном пенале.

| Снаряд | Вес снаряда, кг | Вес ВВ, кг | Длина снаряда, мм | Заряд, кг | Начальная скорость |

|---|---|---|---|---|---|

| Бронебойный английский APC Mark Ia | 719,4 | 27,9 | н/д | 141,97 (MD45) | 753 |

| Бронебойный, обр. 1911 г. | 747,8 | 20,38 | 1387,9 | 203 | 731,5 |

| Фугасный, обр. 1911 г. | 747,8 | 75,85 | 1675,9 | 203 | 731,5 |

| Фугасный, обр. 1913 г. (с центрирующим пояском) |

747,8 | 81,9 | ~1690 | 203 | 731,5 |

| Фугасный, обр. 1913 г. (с центрирующим пояском) |

747,8 | 66,3 | ~1590 | 203 | 731,5 |

| Фугасный, обр. 1928 г. | 511,5 | 88,2 | 1775,5 | 230 | 980,0 |

Баллистика

| Снаряд | Вес снаряда, кг | Начальная скорость, м/с | Угол возвышения, град | Дальность стрельбы, м |

|---|---|---|---|---|

| Бронебойный, обр. 1911 г. | 747,8 | 731,5 | 20 | 22 310 |

| Фугасный, обр. 1911 г. | 747,8 | 731,5 | 20 | 22 310 |

| Фугасный, обр. 1911 г. | 747,8 | 731,5 | 25 | 23 240 |

| Фугасный, обр. 1911 г. (ж/д транспортер) |

747,8 | 731,5 | 29 | 25 250 |

| Фугасный, обр. 1911 г. (ж/д транспортер) |

747,8 | 731,5 | 40 | 27 820 |

| Фугасный, обр. 1911 г. (ж/д транспортер) |

747,8 | 731,5 | 50 | 31 000 |

| Фугасный облегченный, обр. 1928 г. | 511,5 | 980,0 | 24,5 | 34 860 |

| Фугасный облегченный, обр. 1928 г. (ж/д транспортер) |

511,5 | 980,0 | 50 | 52 860 |

Установки

Полигонная

Для испытаний опытного 14" орудия (№ 1 ОСЗ - с затвором «Виккерс») на Морском полигоне построили специальную опытную установку. Позже предполагалось прибавить к ней еще две подобные установки для поточного отстрела идущих на вооружение 14" орудий вместе с их станками, но начавшаяся война спутала все планы.

Корабельная

Береговая

Ревель-Порккала-Уддская позиция (Морская Крепость Императора Петра Великого - МКИПВ), создававшаяся в устье Финского залива перед и во время Первой мировой войны, должна была надежно преградить германскому флоту путь к российской столице Санкт-Петербургу. В центральной части Финского залива планировалось поставить плотные минные заграждения, а главным калибром позиции должны были стать 14-дм. орудия в двухорудийных башнях.

Первоначально строительство МКИПВ проходило линии Военного ведомства и проектированием орудий и установок занималось Главное артиллерийское управление (ГАУ). В 1913 году МКИПВ перешла в ведение Морского ведомства, и дальнейшее проектирование осуществлял артиллерийский отдел Главного управления кораблестроения (ГУК).

Башни с 14-дм. орудиями предполагалось установить на батареях МКИПВ: три (позднее две) башни на батарее №9 (позднее №10а) и две на батарее №8 на о. Нарген, три (позднее две) башни на батарее №21 на о. Мякилуото и две башни на батарее №1 на п-ве Суроп.

Все установки из-за революции так и не вошли в строй, однако достаточно большая степень готовности некоторых 14-дм. установок позволила в 1930-е гг. часть из них достроить с вооружением из 12-дм. орудий.

Проектирование и конструкция 14-дм. башенных установок заказа Военного ведомства

Конкурс на проектирование 14-дм./52 клб береговых башенных установок был объявлен ГАУ в мае 1912 г., а уже в декабре 1912 г. Металлическим заводом был представлен проект, разработанный на основе проекта трехорудийных 14-дм. башенных установок для броненосных (позднее линейных) крейсеров типа «Измаил».

Предполагалось заказать восемь установок, первую установку Металлический завод предлагал предъявить к сдаче на заводе через 2,5 года после подписания договора, а затем каждые 3 месяца сдавать по одной установке. Тем не менее, установки не были заказаны, так как ГАУ в конце концов остановилось на двухорудийных 12-дм. башенных установках, которые в количестве 14 штук и были заказаны Металлическому заводу.

В башенных установках должно было устанавливаться по два 14-дм. орудия «СА» сухопутной артиллерии. Длина ствола орудия составляла 18490 мм (52 клб), вес ствола - 86,8 т. Заряд из 258 кг бездымного пороха марки Б14 должен был придавать снаряду весом 708,5 кг начальную скорость 868,7 м/с и развивать давление в канале ствола 2850 кг/см². Орудие имело дульную энергию 26333 тм. Всего в 1912-14 гг. ГАУ заказало Обуховскому заводу семнадцать 14-дм. орудий «СА», однако к их изготовлению, за исключением опытного, завод, по-видимому, так и не приступал.

О конструкции и характеристиках установки имеются только отрывочные сведения. Вращающаяся броня башни должна была иметь стенки толщиной 300 мм и крышу 100 мм. Неподвижная броня установки (кираса) толщиной 350 мм заделывалась в бетон на глубину 2.1 м. Скорость горизонтального наведения от электродвигателя составляла 3° в секунду, а ручное вращение башни обеспечивалось усилиями 6 человек. Скорость вертикального наведения при электрическом действии составляла 3° в секунду, ручное наведение осуществлялось усилием 2 человек. Угол вертикальной наводки орудий составлял от -2° до +35°. Снарядные и зарядные погреба должны были быть рассчитаны на 200 снарядов и 400 полузарядов и иметь бетонное покрытие толщиной 2.1 м. Заряжание орудий должно было обеспечиваться во время производства вертикальной наводки в пределах от 0° до 15°, а промежуток между выстрелами составлять не более 30 секунд. Установка снабжалась прицелами с независимой прицельной линией.

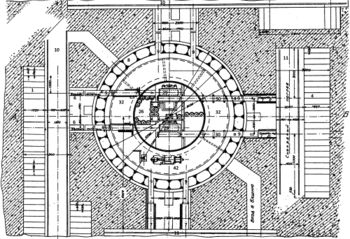

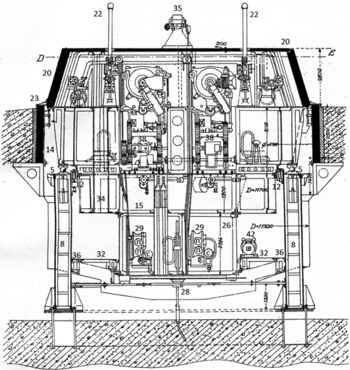

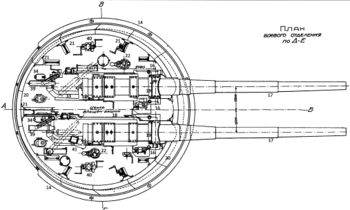

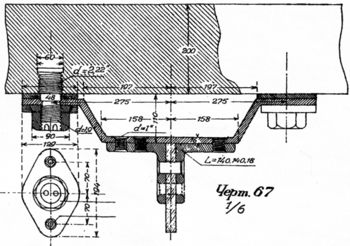

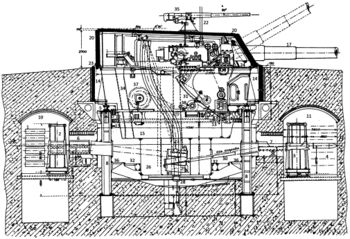

Цифрами на чертежах обозначены: 1 - стеллаж полузарядов; 2 - тележка для полу зарядов; 3 - снарядная тележка; 4 - снарядный стеллаж; 5 - шаровой погон; 6 - перегрузочный пост полузарядов; 7 - перегрузочный пост снарядов; 8 - жесткий барабан; 9 - отверстия-окна для подачи боекомплекта; 10 - зарядный погреб; 11 - снарядный погреб; 12 - вертикальный погон боевого штыра с катками; 13- цевочный обод привода горизонтального наведения; 14 - неподвижная броня кирасы; 15 - стол башни (рабочее отделение); 16 - кронштейны для приема цапф качающихся частей орудий; 17 - 356-мм/52 орудие; 18 - продольная броневая переборка; 19 - поперечная броневая переборка; 20 - вращающаяся броня; 21 - упругие связи крепления брони; 22 - перископический прицел; 23 - мамеринец; 24 - броневая подшивка; 25 - качающийся броневой щит; 26 - поданная труба; 27 - направляющие зарядников 28 - нижний штыр башни; 29 - зарядники; 30 - наклонные питатели; 31 - зубчатый сектор вертикального наведения; 32 - вращающаяся кольцевая платформа; 33 - цепной прибойник; 34 - труба независимой подачи; 35 - пушка для учебной стрельбы; 36 - кольцевая площадка для движения людей; 37 - лебедка зарядника; 38 - электропривод вертикального наведения; 39 - откидной лоток для независимой подачи; 40 - ручной привод к лебедке зарядника и независимой подаче; 41 - замок орудия; 42 - электропривод вращающейся платформы; п - полузаряд; с - снаряд.

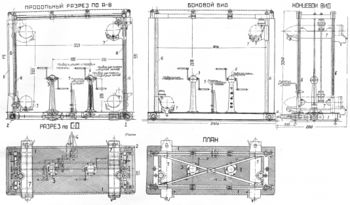

Цифрами на чертеже обозначены: 1 — платформа (основная рама); 2 — скаты; 3 — ручной привод передвижения тележки; 4 — стопор для точной установки тележки; 5 — рукоять для управления стопором; 6 — вертикальные рамы; 7 — снарядные лотки; 8 — подъемные винты; 9 — ручной привод для подъема снарядовых лотков; 10 — соединительная цепь; 11 — отводные шкивы.

Описание конструкции 14-дм. башенных установок заказа Морского ведомства

Башенная установка имела диаметр по вращающейся броне 11 500 мм, высоту от дна башенного колодца до верхнего среза крыши башни около 11 100 мм, диаметр шарового погона 10 070 мм, расстояние между стволами 3000 мм.

Вращающаяся броня имела цилиндроконическую форму с плоской крышей, слегка наклоненной в сторону амбразур. Боковая броня состояла из отдельных изогнутых крупповских цементированных плит, скрепленных между собой шпонками, имеющими в сечении вид двойного ласточкиного хвоста. Передние плиты имели толщину 300 мм и наклон к горизонту 60°, вертикальные тыльные плиты в секторе 90°- толщину 250 мм, боковые плиты толщиной 300 мм имели наклон переходный между наклонами передних и тыльных плит. В передних плитах были вырезаны амбразурные отверстия для пропуска тел орудий, а для защиты внутренности башни от осколков снарядов, которые могли проникнуть через амбразуры, имелись броневые щиты из крупповской стали толщиной 75 мм, которые были скреплены с качающейся частью орудийного станка упругими связями. Амбразуры закрывались легко снимаемыми ставнями с уплотнением из резины или кожи, кроме того для воспрепятствования проникновению в башню воды, пыли и газов во время стрельбы, применялись особые чехлы («штаны») из кожи, закрывавшие амбразуры. Броневые плиты крыши из крупповской цементированной стали первоначально имели толщину 150 мм, позднее она была увеличена до 200 мм. Плиты крыши были скреплены с продольными и поперечными балками каркаса также посредством особых упругих связей, а с боковой броней - угольниками на гужонах. Жесткость упругих связей была предусмотрена меньше, чем жесткость каркаса, чтобы удары снарядов о броню не передавались резко столу, боевому штыру и не расстраивали действие башенных механизмов. Для замены орудий и станков не требовалось разбирать всю крышу, достаточно было снять лишь некоторые плиты. В крыше башни имелись два закрывавшиеся герметически броневыми крышками отверстия для перископических прицелов, предназначавшихся на случай стрельбы прицельной наводкой. На крыше башни располагались бронеколпаки поста командира башни и поста горизонтального наведения. На полу боевого отделения впереди станков была положена броневая подшивка толщиной 75 мм.

Неподвижная броня установки (кираса) имела цилиндрическую форму и состояла из изогнутых плит крупповской брони. Толщина передних и боковых плит составляла 300 мм, тыльных - 150 мм, плиты между собой соединялись шпонками «двойной ласточкин хвост». Между неподвижной и вращающейся броней был зазор 9 см, увеличивавшийся книзу для облегчения удаления осколков, которые могли бы попасть в зазор. Для этого вращающуюся часть можно было приподнять на домкратах. Зазор между неподвижной и вращающейся броней прикрывался мамеринцем.

Установка состояла из поворотной и неподвижной частей. Основой поворотной части был вращающийся стол башни, состоявший из нескольких продольных и поперечных балок, скрепленных между собой верхним и нижним горизонтальными, а по окружности и вертикальными листами, образовывавшими цилиндрический барабан. На продольных балках стола в боевом отделении были установлены кронштейны для приема цапф качающихся частей станков орудий. Станки орудий были снабжены гидравлическими компрессорами и воздушными накатниками. На поверхности стола были установлены 25-мм продольная (с лазом в задней части) и 50-мм поперечная броневые переборки и боковые стойки. Все они были скреплены вверху продольными и поперечными балками, а по периферии стола стальными листами обшивки, образовывая каркас, к которому особыми упругими связями крепилась вращающаяся броня. В пространстве внутри стола (рабочем отделении) размещалась большая часть лебедок, электродвигателей и других механизмов башенной установки. К нижней части стола башни была прикреплена поданная труба с направляющими зарядников для подачи боеприпасов в боевое отделение. Внизу поданной трубы был укреплен центральный нижний штыр башни с каналом для пропуска электрических кабелей.

Неподвижная часть установки состояла из жесткого барабана с установочными частями, а также неподвижной брони кирасы. Жесткий барабан, служивший опорой всей вращающейся части башни, представлял собой цилиндрическую клепаную конструкцию, состоящую из ряда вертикальных стоек, обшитых с двух сторон листовой сталью. Жесткий барабан устанавливался на шаблонное кольцо фундамента и притягивался к нему с помощью фундаментных болтов. Жесткий барабан на треть высоты заделывался в бетон окружавшего башню массива, а верхняя часть барабана оставалась свободной, между ней и бетонным массивом оставался промежуток шириной около 10 см. По окружности жесткого барабана были проделаны 2 отверстия-лаза для сообщения с башней и 4 пары отверстий-окон для подачи снарядов и зарядов из прилегающих снарядных и зарядных погребов. Подвижная часть башни вращалась на горизонтальном шаровом погоне, верхний погон которого был прикреплен к нижней части стола башни, а нижний шел по верху жесткого барабана. Между внешней окружностью стола и жестким барабаном располагался внешний вертикальный погон боевого штыра с вертикальными катками. При выстреле или ударах вражеских снарядов вращающаяся часть башни садилась катками на прикрепленный к жесткому барабану погон боевого штыра. Внутри жесткого барабана был закреплен цевочный обод привода горизонтального наведения. По верху жесткого барабана имелась кольцевая площадка под 125-тонные домкраты для подъема вращающейся части башни, а в нижней части - кольцевая площадка для движения людей.

В бетонном массиве, окружавшем башню, было устроено по два снарядных и два зарядных погреба, в общей сложности на 200 снарядов и 400 полузарядов, хранившихся на металлических стеллажах. Для обеспечения доступа к каждому снаряду и механизации их подачи в установках Морского ведомства было предусмотрено стеллажное хранение снарядов, а для передачи снарядов к перегрузочному посту использовались особые тележки, которые передвигались по рельсам усилием двух человек при помощи ручных розмахов. В этом башенные установки заказа Морского ведомства, как 12-дм., так и 14-дм., отличались от установок заказа Военного ведомства, в которых снаряды перемещались храпами по кольцевому монорельсу на потолке погреба. На тележке находились два взаимосвязанных уравновешенных снарядных лотка, которые ручным приводом поднимались и опускались для установки напротив требуемой пары снарядов на стеллажах, после чего снаряды перетаскивались на лотки тележки особым шпилем, размещенным на тележке. Далее тележка перемещалась к перегрузочному посту, куда передавались снаряды, в нужном месте она застопоривалась пружинным стопором. Использование снарядных тележек было новым, но не очень удачным решением, т.к. они оказались достаточно тяжелы и неудобны для обеспечения требуемой скорострельности. Снаряды из лотков перегрузочных постов далее вручную передвигались в неподвижные лотки, а из них-в наклонные питатели, установленные на вращающейся кольцевой платформе. Подача полузарядов осуществлялась аналогично, однако шпилей на тележках не имелось, полузаряды перегружались вручную. Перегрузочные посты полузарядов закрывались спереди специальными автоматическими крышками, открывавшимися только во время перегрузки, а со стороны погреба перегрузочные посты были закрыты крышками, открывавшимися вручную при начале работы. От перегрузочных постов к питателям, установленным на вращающейся платформе, полузаряды подавались по роликовым рамам. Вращающаяся платформа приводилась в движение вокруг центральной поданной трубы посредством электромотора или ручных розмахов, а для приема или передачи боеприпасов она сцеплялась, соответственно, с жестким барабаном или поданной трубой. Снаряды и полузаряды передавались из питателей в зарядники через короткие трубы, закрываемые изнутри автоматическими крышками, открывавшимися при опускании зарядников и закрывающимися после перегрузки боеприпасов. Для недопущения нарушения правильности действия подачи боеприпасов была установлена взаимная замкнутость отдельных ее частей. К орудиям снаряды и полузаряды подавались для каждой пушки отдельным зарядником на один снаряд и два полузаряда, которые загружались с противоположных сторон через соответствующие окна в поданной трубе. Нагруженные зарядники подавались к казенной части орудий по направляющим посредством стальных тросов, перекинутых через ряд шкивов и переданных на барабан лебедки. Для облегчения работы лебедки зарядники были уравновешены особыми противовесами. Направляющие имели кривизну, допускающую заряжание в пределах угла возвышения орудий от -1° до +15°, при этом одновременно могла производиться и вертикальная наводка орудий. Подъем зарядника производился как электромотором, так и вручную усилием 4-6 человек. Одновременно с началом подъема зарядников при помощи электропривода производилось открывание замков орудий. Снаряд и два полузаряда досылались в зарядную камору орудия посредством цепных прибойников, связанных с качающейся частью станков орудий. Прибойник приводился в действие электромотором или вручную, после досылки боевого комплекта замок закрывался, и орудие было готово к выстрелу. Управление всем заряжанием можно было производить или автоматически с зарядного поста, или не автоматически посредством рубильников. Помимо описанной системы подачи, для каждого орудия была предусмотрена независимая система подачи снарядов и зарядов по отдельным трубам, причем их диаметр был увеличен до размера, допускающего свободный спуск носилок-кресел с ранеными. Заряжание при независимой подаче было возможно лишь при угле возвышения 0°. После выстрела производилось продувание канала ствола орудия сжатым воздухом под давлением 120-150 атм через отверстие в теле казенника, открывавшееся при открывании замка.

В башенной установке должно было быть установлено два 14-дм. (355.6 мм) орудия морской артиллерии «МА» в 52 калибра длиной.

Проектный цикл стрельбы от залпа до залпа при электрическом действии в диапазоне углов вертикального наведения до +15° составлял 20 секунд, а при максимальном угле возвышения +30° - 30 секунд. При действии вручную время от залпа до залпа составляло 3 минуты. Позднее на техническом совещании артиллерийского отдела ГУК с представителями заводов 25.08.1916 г. были высказаны опасения, что 20-секундная скорость заряжания может быстро привести все башенные механизмы в негодность. На совещании в артиллерийском отделе ГУК 27 декабря было принято решение принять скорость заряжания для четырех береговых башен первой очереди 30 сек вместо 20. Тем не менее, время заряжания могло быть снижено до 24-25 сек, если бы дали положительные результаты опыты на Металлическом заводе с большой частотой открывания затвора и испытания на Морском полигоне по влиянию быстрой досылки на заряды. Для береговых установок второй серии требовалось разработать новый проект с временем заряжания 22-23 сек с переходом на постоянный угол заряжания.

Горизонтальное наведение осуществлялось посредством электродвигателя в 30 л.с. с муфтой Дженни, позволявшими производить вращение плавно и непрерывно без толчков. Скорость вращения башни могла изменяться от наибольшей 2° в 1 секунду (полный оборот в 3 минуты) до наименьшей 5° в течение 1 часа (или один полный оборот в течение 72 часов, т.е. 3 суток). Мощность электродвигателя значительно превосходила требуемую для вращения в нормальных условиях, что давало возможность размалывать куски бетона, которые могли бы попасть в зазор между вращающейся и неподвижной броней. Тем не менее, в привод горизонтального наведения были включены муфты трения, предупреждавшие поломку механизмов в случае сильного заклинивания башни, например осколком снаряда. Ручное вращение башни обеспечивалось усилиями 8 человек. Вращение башни в каждую сторону было возможно на полные 360°. Для наведения орудий на цель планировали использовать приборы центрального управления огнем системы Эриксона и вспомогательные приборы для стрельбы по невидимой цели. Горизонтальная наводка башни должна была производиться тремя способами. Во-первых - по приборам совмещения стрелок от перископического прицела, установленного вне башни в особом командном посту, с поправкой на параллакс удаления прицела от башни. Во-вторых - по указаниям по телефону числа градусов и минут угла поворота башни. В-третьих - непосредственно из башни с помощью выдвигаемых на высоту до 2.1 м перископических прицелов горизонтального наводчика и башенного командира, с принятием автоматических горизонтальных поправок. Вертикальное наведение производилось посредством электродвигателя в 25 л.с. или ручного привода с помощью зубчатого сектора, сцепленного с шестерней. Регулятор скорости (муфта) Дженни допускала наибольшую скорость вертикального наведения 3° в секунду при электрическом действии и 1° в секунду при ручном действии усилием 1-2 человек. Наименьшая скорость в обоих случаях была около 5° в 1 час. Угол вертикальной наводки орудий составлял от -3° до +30°. Вертикальная наводка осуществлялась либо по приборам совмещения стрелок, либо по уровню и дуге, устанавливаемым по приказаниям из командного поста. Для переговоров в пределах башни и погребов прокладывались переговорные трубы диаметром 4-5 см с рупорами и резонаторами, свистками и указателями, в какую трубу говорят. Основные электродвигатели 14-дм./52 клб береговых башенных установок, также как и башенных установок линейных крейсеров типа «Измаил», работали не на постоянном, а на трехфазном переменном токе, для них использовались электромагнитные муфты. Для производства учебной стрельбы на крыше башни устанавливалась 75 или 102-мм пушка на тумбе, причем наводка орудия могла производиться или автоматически совместно с 14-дм. орудиями, или независимо от них. Отопление и вентиляция башни осуществлялось посредством воздухонагнетательной системы. Для обслуживания одной башни требовалось около 65 человек команды. Весовые и стоимостные характеристики башни (в ценах на 1913 г.) представлены в таблице.

| Наименование частей | Вес в тоннах | Цена за тонну в рублях | Общая стоимость в рублях |

|---|---|---|---|

| Бронирование | 515 | 670 | 345 050 |

| Клепаные конструкции | 330 | 500 | 165 000 |

| Станки и механическая часть | 230 | 3000 | 650 000 |

| Электрическая часть | 20 | 3900 | 78 000 |

| Орудия с замками | 178 | 2533 | 400 000 |

| Запасные части, инструмент и пр. | 7 | - | 11 950 |

| Итого | 1280 | - | 1 650 000 |

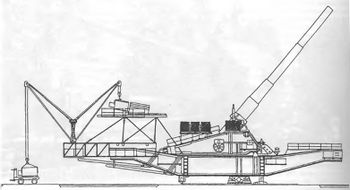

Железнодорожная

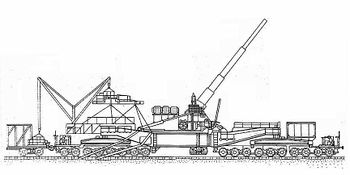

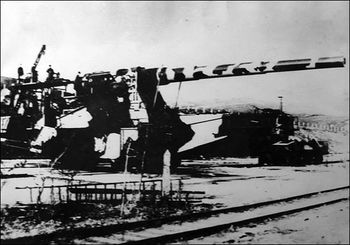

Образованное в октябре 1930 года Центральное конструкторское бюро судостроения номер 3 (ЦКБС-3) под руководством А.Г. Дукельского уже к марту 1931 года разработало технический проект 356-мм железнодорожной артиллерийской установки, получившей обозначение ТМ-1-14 (транспортер морской, тип 1, калибр 14 дюймов).

Железнодорожный транспортер представлял собой изготовленную из листовой стали массивную главную балку, которая через так называемые балансиры опиралась на железнодорожные тележки. Использовались тележки трех типов. Две тележки первого типа были четырехосными с моторным приводом, они располагались по концам транспортера. В передней части транспортера находилась шестиосная тележка второго типа (средняя), а в задней части — четырехосная тележка третьего типа (также средняя).

Тележки имели весьма небольшие размеры по высоте (не более 1250 мм) и длине (расстояние между осями не более 1500 мм). При этом кроме расчетной статической нагрузки на ось, составлявшей 22,5 т и воздействовавшей на все оси, на оси задних тележек при выстреле воздействовали дополнительные нагрузки, достигавшие 8 т.

На железнодорожных транспортерах орудия монтировались на станках, снятых с башенных установок, изготовленных для линейных крейсеров. Основными элементами станка были два гидравлических тормоза отката (компрессора) и воздушно-гидравлический накатник независимого типа.

При стрельбе на небольших углах возвышения особое значение приобретало торможение накатывающейся массы в конце наката. Для этой цели накатник снабжался обратным клапаном с регулятором наката, включавшимся в работу на последних 250 мм хода, а на последних 150 мм в торможении принимали участие гидравлические буферы компрессора. В результате пушка накатывалась плавно без ударов на всех углах возвышения, причем время наката составляло 2 сек. Для повышения скорострельности открывание замка было возможно в пределах от +15° до -7° и не только при неподвижном положении орудия, но и во время вертикального наведения.

Наведение в вертикальной плоскости осуществлялось с помощью двух подъемных секторов, смонтированных по бокам станка. При этом использовался электрический привод с регулировкой скорости посредством муфт Джени.

Из-за больших размеров пушки и значительной длины отката, составлявшей почти 1,5 м, конструкторы были вынуждены поднять ось цапф орудия на высоту около шести метров над рельсами. Это обеспечивало стрельбу на предельном угле возвышения 50° без отрытия котлована под транспортером, но в тоже время не позволяло «вписаться» в железнодорожный габарит. По этой причине в походном положении орудие со станком опускалось на 2 метра.

Так как железнодорожная артиллерийская установка ТМ-1-14 предназначалась в первую очередь для стрельбы по морским целям, движущимся с достаточно высокой скоростью, требовалось обеспечить большой диапазон углов горизонтального наведения. Это требование можно было лишь при использовании для стрельбы бетонного основания, на которое опускалась главная балка транспортера. При этом из-под транспортера выкатывались железнодорожные тележки и он получал возможность вращаться вокруг вертикальной оси по круговому погону бетонного основания.

Для каждой батареи железнодорожных установок, состоявшей из трех орудий, строилась основная и запасная огневая позиции. На позиции размещались три бетонных основания, площадки для транспортеров, укрытия для личного состава и все необходимое для действия транспортеров. Наряду со стрельбой с бетонного основания транспортеры могли вести стрельбу и с колес. Однако для обеспечения наведения орудия в горизонтальной плоскости требовалось строить специальные закругленные железнодорожные пути (усы), двигаясь по которым транспортер мог изменять угол обстрела.

Для управления стрельбой была разработана система ПУС (приборы управления стрельбой). На выполненном в виде разборной вышки батарейном посту обычно размещался шестиметровый стереоскопический дальномер и приборы центральной наводки. Данные из батарейного поста поступали в центральный пост, оборудованный в специальном вагоне. Здесь производилась выборка и трансформация азимутов и дистанций «цель-пост» в азимут и дистанцию «батарея-цель» и передача их к орудиям на принимающие приборы. Предусматривалось также индивидуальное наведение орудий с помощью оптического прицела с шестикратным увеличением.

Кроме упомянутого выше вагона-центрального поста в состав батареи входили три вагона — снарядных погреба (по одному на каждое орудие), три вагона — зарядных погреба, три вагона силовых станций и три вагона компрессорных станций. Имелась также так называемая «подвижная база» в виде состава из 3—4 вагонов-погребов, 4 вагонов с горюче-смазочными материалами и маскировочным имуществом, жилых вагонов и вагонов оборудованных под хозяйственные помещения. Всего этот состав имел 20 теплушек и 2 классных вагона. По штату мирного времени в батарее числился 331 человек, включая 16 командиров.

Первой батарее был присвоен номер шесть, транспортеры для нее были предъявлены к сдаче в 1932 году, а в начале 1933 года началась подготовка к переходу батареи на Дальний Восток. Первый из трех эшелонов батареи отправился в путь 3 ноября 1933 года, а 17 декабря, то есть через полтора месяца, эшелоны прибыли на станцию назначения — Первая Речка.

К 1935 году были изготовлены и приняты на вооружение еще три транспортера ТМ-1-14. Они составили батарею номер 11, позиции для которой оборудовали на южном побережье Финского залива.

6-я батарея в течении всей Великой Отечественной войны оставалась на Дальнем Востоке. 11-я батарея достаточно активно использовалась в системе обороны Ленинграда.

Все шесть железнодорожных установок были сняты с вооружения в 1952 году.

Сверхдальнобойные орудия

В 1918 году создаётся Косартоп (Комиссия по особым артиллерийским опытсистемам), в которую входят лучшие специалисты в области артиллерии - Н.Ф.Дроздов, И.П. Граве, В.М.Трофимов, Ф.Ф.Лендер и др. Важнейшей задачей Косартопа была разработка систем сверхдальней стрельбы. Создавать принципиально новые артсистемы в те годы было нереально, поэтому было решено создать принципиально новый сверхдальнобойный снаряд для 356-мм/52 орудий. Снаряд был назван «комбинированным», позже такие снаряды стали именоваться подкалиберными. Состоял снаряд из поддона и «активного» снаряда. Вес всей конструкции был 236 кг, а активного снаряда калибра 203 мм – 110 кг.

В июне 1924 года при стрельбе 203-мм активным снарядом весом 110 кг при скорости 1250 м/с была получена максимальная дальность 48,5 км. В ходе этих стрельб отмечено большое рассеивание по меткости и дальности вследствие того, что крутизна нарезов штатной 356-мм/52 пушки в 30 клб не обеспечивала правильного полёта снарядов.

В связи с этим было решено рассверлить ствол 356-мм/52 пушки до 368 мм с более крутой нарезкой. Расточка ствола 368-мм пушки № 1 была произведена в 1934 году на заводе "Большевик". В начале декабря 1934 года начались испытания пушки № 1, которые были неудачны из-за качества снарядов.

В начале 1935 года заводом "Большевик" были изготовлены новые 220/368-мм подкалиберные снаряды черт.3217 и 3218 с поясковыми поддонами. Стрельбы новыми снарядами были произведены в июне-августе 1935 года. Вес конструкции составлял 262 кг, а вес 220-мм активного снаряда – 142 кг, заряд пороха – 255 кг. На испытаниях была получена скорость 1254-1265 м/с. При стрельбе 2 августа 1935 года получена средняя дальность 88720 м при угле около 50°. Боковое отклонение при стрельбах составило 100-150 м.

Для дальнейшего увеличения дальности стрельбы были начаты работы по уменьшению веса поддона. В конце 1935 года были проведены стрельбы снарядами с поясковыми поддонами черт.6125. Вес активного снаряда составил 142 кг, а вес поддона 120 кг, дальность стрельбы 97270 м при угле +42°. Среднее рассеивание по четырем выстрелам: боковое 55 м, продольное 935 м. Ожидаемая дальность при угле +50° - 110 км. Падение поддонов происходило на расстоянии 3-5 км. Всего было произведено 47 выстрелов снарядами черт.6125. Далее работы были продолжены по пути облегчения пояскового поддона до 112 кг (снаряд черт.6314).

К тому времени была закончена переделка второй 356-мм пушки в 368-мм. При испытаниях 368-мм пушки № 2 в 1936 – начале 1937 года снарядом черт.6314 были получены удовлетворительные результаты. На их основе в марте 1937 года были составлены таблицы стрельбы из 368-мм пушки снарядами черт.6314. Конструкция снаряда черт.6314 весила 254 кг, из них на поясковый поддон приходилось 112,1 кг, на активный снаряд 140 кг. Длина 220-мм 'активного снаряда 5 клб. В качестве взрывчатого вещества было использовано 7 кг тротила, взрыватель РГМ. При стрельбе полным зарядом в 223 кг начальная скорость составляла 1390 м/с, а дальность 120,5 км. Таким образом была получена та же дальность, что и у "парижской" пушки, но более тяжелым снарядом. Главное же заключалось в том, что была использована обычная морская пушка, да и живучесть ствола была гораздо больше, чем у немцев. 368-мм стволы предполагалось установить на железнодорожных транспортерах ТМ-1-14, однако эти планы не были реализованы.

Другие проекты

В 1915 году на Адмиралтейском судостроительном заводе под руководством корабельного инженера А.К. Шуберта было разработано несколько вариантов Проекта тяжелого монитора, вооруженного трехорудийной башней с 14"/52 орудиями. Предполагалась постройка шести единиц для Черноморского флота России.

В СССР в 1920-30 гг. разработано несколько проектов прибрежных мониторов с двух- и трехорудийными башенными установками с 14"/52 орудиями для Балтийского флота России.

Судьба орудий

Опытное орудие производства ОСЗ - опытная установка на Морском полигоне.

Орудия Vickers, доставленные в Россию: - 6 орудий установлены на железнодорожные транспортеры ТМ-1-14, 2 рассверлены до 368-мм калибра, 2 - по некоторым источникам, выведены из строя при отстреле полными зарядами и не подлежали восстановления.

Один ствол был потерян вместе с погибшим пароходом «Комба», на котором оно перевозилось в Архангельск.

В 1918-19 гг. англичане использовали несколько[2] русских 14-дм орудий на железнодорожных установках под обозначением 14in Mk VI. При этом, при отстреле орудий, у 7 из 16 стволов было обнаружено раздутие в канале ствола, к тому же выявилась малая продольная прочность стволов[3]. Орудие 14in Mk VI придавало снаряду весом 720 кг начальную скоростью 753 м/с при использовании заряда в 142 кг кордита марки MD45. Однако дальнейшей реализации идея не получила, так как 14-дм. калибр был нестандартным для англичан, имевших на вооружении большое количество 13,5-дм. и 15-дм орудий, и в 1925 г. 14-дм. транспортеры были сданы на слом. Были сданы на слом и недоделанные «Виккерсом» 14-дм. орудия русского заказа.

Об использовании семи стволов, доделанных ОСЗ в 1930-х годах точных сведений нет, возможно, они использовались в качестве «подменного фонда» при перестволении расстрелянных орудий.

Примечания

- ↑ Длина х наружный диаметр х внутренний диаметр.

- ↑ Точное количество построенных транспортеров неизвестно, впрочем, как и участие в боевых действиях Первой Мировой войны.

- ↑ Неясно, как учитывались эти семь орудий, либо их списали до официальной приемки и взамен изготовили новые, либо они были отремонтированы. В любом случае становится ясно, почему в уже России два ствола вышли из строя при отстреле - давление в канале ствола, при стрельбе русскими снарядами и зарядами, значительно выше, чем при использовании британских боеприпасов (2,945 т/см² у русских, 2,583 у британских).

Ссылки

- 305-мм/52 орудие образца 1907 года

- 356-мм/52 орудие образца 1913 года

- 356-мм/52 морская пушка

- Железнодорожная установка ТМ-1-14

Литература

- Виноградов С.Е. «Измаил»: сверхдредноут Российской империи. — «Морская коллекция». — Москва: АОЗТ Редакция журнала «Моделист-Конструктор», 2001 №1. — 36 с.

- Виноградов С.Е. Последние исполины Российского Императорского флота: Линейные корабли с 16" артиллерией в программах развития флота, 1914-1917 гг.. — СПб: «Галея Принт», 1999. — 408 с.

- Владимиров Р.В. Линейные корабли «Лорд Нельсон» и «Агамемнон». — «Морская кампания». — Москва: ООО «Издательство ВЭРО Пресс», 2017 №5. — 68 с.

- Владимиров Р.В. Линейные корабли «Лорд Нельсон» и «Агамемнон». — «Морская кампания». — Москва: ООО «Издательство ВЭРО Пресс», 2017 №5. — 68 с.