Измаил (1915)

| Версия 18:22, 10 октября 2014 | Версия 18:39, 10 октября 2014 | |||

| Строка 209: | Строка 209: | |||

| == Строительство == | == Строительство == | |||

| ? | В | + | Первая мировая война сорвала выполне¬ние принятых накануне кораблестроитель¬ных программ. В незавидном положении, прежде всего, оказались еще находившиеся на стапелях крупные корабли, в том числе и броненосные крейсера. Впрочем, некоторое отставание в их строительстве, вызванное задержками в поставках различных материа¬лов, началось несколько раньше — и это при том, что Балтийский завод, например, сумел к концу апреля 1914 года заказать для своих крейсеров до 50% сырья на изготовление механизмов и 80% — на формирование кор¬пусов, и даже получить их часть. Тем не менее план строительства кораблей, составленный к концу апреля еще для условий мирного времени, 22 мая был пересмотрен, и спуск на воду броненосных крейсеров «Измаил» и «Бородино» отодвинули на октябрь. | |

| + | ||||

| + | Открытие военных действий лишь усу¬губило положение. В Дюссельдорфе оста¬лись уже откованные дейдвудные и конце¬вые гребные валы «Наварина», в зоне боевых действий оказался Гута-Банковский завод, изготовлявший для него мортиры и крон¬штейны гребных валов, два гребных вала не получил из-за границы «Измаил». | |||

| + | В результате все не поступившие из стран Тройственного союза комплектующие из¬делия, крупные поковки и проч., пришлось оперативно размещать на загруженных экс¬тренными фронтовыми заказами российских предприятиях, в том числе морского ведом¬ства. В наибольшей степени это коснулось Обуховского и Ижорского заводов. | |||

| + | Так, четыре гребных и столько же дей- двудных валов для «Наварина» 23 декабря 1914 года заказали изготовить в черновом виде (с припуском на дальнейшую обработ¬ку) Обуховскому заводу, с завершением их поставки к середине июля 1916 года. Такой долгий срок вызвал недовольство руковод¬ства ГУК, и оно предложило Обуховскому заводу сократить его, а Франко-Русскому — объяснить, чем был вызван такой поздний заказ. Лучшим образом действовал Балтий¬ский завод, уже в конце июля 1914 года при¬ступивший к ковке недостающих валов для «Измаила» в своей прессовой мастерской. Сказывались и мобилизация части рабочих на фронт, начавшиеся перебои в снабжении топливом и материалами. | |||

| + | Это привело к тому, что 20 декабря сро- ковые ведомости пришлось пересмотреть вновь. Теперь «Измаил» и «Бородино» запла¬нировали спустить на воду в мае, а «Кинбурн» и «Наварин» — в сентябре 1915 года. Выход же на испытания первых двух наметили на лето, а вторых — на осень 1917 года, т. е. с годовым опозданием. | |||

| + | По состоянию на 1 декабря 1914 года готовность броненосных крейсеров по кор¬пусу составляла: «Измаил» — 59,9%, «Кин¬бурн» — 30,7%, «Бородино» — 51,0% и «На¬варин» — 20,6%. Степень готовности первых двух по массе бронирования оценивалась в 13,2% и 9,0%, а по главным механизмам она выражалась следующими цифрами: по заготовительным цехам 45,99% и 32,26%, по обрабатывающим — 18,29% и 4,09% со¬ответственно. | |||

| + | По оценке наблюдавших за работой ин¬женеров, это был «большой прогресс произ¬водства по сравнению с линейными корабля¬ми (типа “Севастополь”)» за тот же период. Реакция же на подобный отзыв оказалась весьма неожиданной: 31 декабря 1914 года Механический отдел ГУК сделал запрос об условиях, при которых эти крейсера могли бы быть подготовлены к плаванию уже осенью следующего года! | |||

| + | Подобный оптимизм передался и мор¬скому министру И.К. Григоровичу, который, ознакомившись с рапортом председателя комиссии по наблюдению за постройкой ко¬раблей на Балтийском заводе от 16 января 1915 года, наложил следующую резолюцию: «Нельзя останавливать работы». | |||

| + | Очевидно, на тот момент все еще не до конца осознали катастрофическое положе¬ние, складывавшееся с башенными установ¬ками. Мало того что по сложности конструк¬ции их изготовление было далеко не простым делом — часть деталей, агрегатов, как не производившиеся в России (203-мм шары для погонов вращающихся частей башен, электромагнитные муфты, шариковые под¬шипники и проч.), а также крупные поковки заказали в Германии и Австро-Венгрии. Есте¬ственно, с началом войны все это осталось за границей, и их поставщиков пришлось | |||

| + | искать среди отечественных и зарубежных предприятий. Например, к началу августа 1915 года фирма «Густав Лист» доставила на Обуховский завод 80 упомянутых 203-мм шаров (на одну 356-мм башенную установку их полагалось 136 шт.), правда, только 11 их них были признаны годными. | |||

| + | В качестве изготовителя поковок 32 ци¬линдров компрессоров и 20 накатников для башен «Измаила», не поступивших из-за границы, был выбран Ижорский завод, а их рассверловку (наряд от 26 декабря 1916 г.) поручили Невскому заводу, ранее не выпол¬нявшему указанную операцию на таких круп¬ных изделиях и запросившему за эту работу 360 тыс. руб. Однако эта задержка поковок заставила 20 января 1917 года в очередной раз пересмотреть готовность башен. | |||

| + | Впрочем, подводили и союзники России по Антанте. Так, из 428 комплектов тех же шариковых подшипников, перезаказанных в годы войны для 356-мм башенных уста¬новок на французском заводе «Societe de Mecanigue de Gennevilliera Olichy (Clichy)», до ноября 1917 года не поступил ни один. | |||

| + | Вопрос же с башнями «Наварина» во¬обще оставался открытым. Дело в том, что подрядчик на сооружение упомянутой ранее башенной мастерской, которая по предво¬енным планам должна была открыть новое направление в производственной деятель¬ности Адмиралтейского завода, опреде¬лился только к середине мая 1915 года. Не лучшим образом обстояли дела и с ее ста¬ночным оборудованием: например, контракт с машиностроительным заводом «Феникс» на изготовление к апрелю 1915 года двойно¬го горизонтально-сверлильного станка для расточки компрессоров, накатников и крон¬штейнов лафетов 356-мм орудий вначале продлили до августа 1916 года, а затем и во¬все аннулировали. Причины — неготовность самой мастерской и отсутствие насущной надобности в нем на тот момент. | |||

| + | По той же причине, а также из-за непо¬лучения из Германии в связи с войной тех¬нической документации на изготовление этому же предприятию отменили поставку вертикально-строгательного и долбежного и переносного «горизонтально-сверлильного фрезерного» станков. Однако нельзя не от¬метить, что упоминавшийся завод «Феникс» оказался единственным в России взявшим на себя смелость изготовить крупногабаритный (масса около 246 т; высота центров от 3600 до 4590 мм; наибольший диаметр обточки 9180 мм; расстояние между центрами 9000 мм) станок по расточке вращающихся частей башенных установок. Видимо, поэтому, как уже отмечалось, еще в начале 1914 года был заключен договор с Путиловским заводом на изготовление и сборку частей его башенных установок.В 1914 году произошли некоторые изме¬нения среди ряда наблюдающих за построй¬кой кораблей. 17 февраля инженер-механик старший лейтенант Сатин сменил инженер- механика старшего лейтенанта Брилевского на посту наблюдающего за изготовлением механизмов для «Кинбурна», с переводом последнего помощником наблюдающего за | |||

| + | механизмами «Бородино». Позднее (7 июля) непосредственно наблюдающие за изготов¬лением механизмов для «Наварина» и «Кин¬бурна» — инженер-механики капитан 1 ранга Вейтко и капитан 2 ранга Новиков — поме¬нялись закрепленными за ними кораблями. | |||

| + | 21 февраля и 14 августа наблюдающими по артиллерийской части «Бородино» былиназначены лейтенанты Мелентьев и Сафо¬нов, а 12 мая, согласно приказу от 30 апре¬ля, выбыл в Николаев для выполнения тех же обязанностей по артиллерии «Кинбурна» лейтенант Куба. | |||

| + | В целом 1913, 1914 и первая половина 1915 года прошли в достаточно планомер¬ной деятельности верфей по строительству броненосных крейсеров, хотя с открытием военных действий и началось регулярное сокращение финансирования работ. | |||

| + | Несмотря на сложившиеся обстоятель¬ства, все же удалось, хоть и с небольшим опозданием, выдержать последние наме¬ченные сроки спуска на воду трех кораблей из четырех. К этому времени степень готов¬ности броненосных крейсеров «Измаил» и «Кинбурн» по корпусу, с бронированием па¬луб и переборок, удалось довести до 75,6 и 75,4%. Для сравнения: готовность корпусов линкоров «Севастополь» и «Петропавловск» ко дню спуска на воду составляла 75 и 69%. | |||

| + | 2 июня 1915 года командиром«Измаила» назначили капитана 1 ранга К.П. Иванова 13-го, а уже 9 июня в торжественной обста¬новке и в присутствии Николая II корабль покинул стапель. В процессе его спуска на воду при помощи двух тензометров системы А.Н. Крылова замерялись напряжения в кор¬пусных конструкциях, а также скорости схода корпуса со стапеля. Кроме того, строителем корабля И.И. Бобровым были разработаны способы гашения инерции и меры безопа¬сности при сходе со стапеля, которые затем применили при спуске на воду «Кинбурна». | |||

| + | ||||

| + | Поскольку спусковая масса корпуса крей¬серов достигла небывалой для того време¬ни величины— порядка 12 000 т, проверку расчетов путем моделирования выполнили в Опытовом бассейне. | |||

| + | Ко времени спуска на воду «Бородино» и «Кинбурна» (18 июля и 17октября 1915г.)эти корабли уже числились линейными крейсе¬рами, согласно принятой новой классифика¬ции Российского флота (приказ по Морскому ведомству и флоту № 297 от 27 июня 1915г.). А вот «Наварин» из-за неготовности гребных валов остался на стапеле, его спуск отло¬жили до марта, а затем до лета 1916 года. Да и по степени готовности (на 1 декабря 1915 г. — 35%) он отставал оттрех остальных. Правда, этому были объяснения. | |||

| + | Ознакомившись с положением дел и ре¬шив, что рассчитывать на участие в войне этих крейсеров нет смысла, ход их строительства вынесли на специальное рассмотрение. В ре¬зультате ГУК своим отношением от 4 июля 1915 года известило предприятия о перево¬де трех из них, кроме головного, ко второй очереди готовности, что резко сказалось на финансировании работ; причем к этому моменту оба завода разместили немало за¬казов на поставку для крейсеров различных материалов и судового оборудования, часть из них даже получили и приступили к расче¬там с контрагентами. Например, к октябрю 1914 года в Россию прибыли изготовленные на английском заводе «Джон Браун» все части роторов турбин высокого и низкого давления левого и правого бортов для «Кинбурна». | |||

| + | Так, Балтийскому заводу для продол¬жения работ на своих крейсерах требова¬лось получить до декабря 1915 года 6155 тыс. руб., вто время как ему выделялось всего 1800 тыс. руб., из них на «Кинбурн» — только треть. А это, как отмечал начальник завода, влекло за собой не только резкое сокращение объемов работ, но и «почти на | |||

| + | полную их приостановку». Кроме того, как он далее докладывал помощнику морско¬го министра вице-адмиралу М.В. Бубнову: «Такое сокращение работ по крейсерам не представляется возможным без нарушения существующих обязательств и без внесения серьезного расстройства в ход технической жизни самого завода...» | |||

| + | В свою очередь, Адмиралтейский завод до начала июля 1915 года получил на по¬стройку своих крейсеров 9921 тыс. руб., тог¬да как в действительности израсходовал на них 10 550 тыс. руб. Разница (629 тыс. руб.) покрывалась за счет кредита, выделенного предприятию на организацию башенного производства на отданной ему в аренду Ох- тенской верфи, а потому для бесперебойной работы ему требовалось получить на второе полугодие 2989 тыс. руб. Непосредственно же на «Бородино» и «Наварин» требовалось 1350 тыс. руб., но и эта сумма могла сокра¬титься на 100 тыс. руб. | |||

| + | В сложившейся ситуации к строительст¬ву линейных крейсеров возвращались лишь после выполнения срочных заказов для дей¬ствующей армии и флота, т. е. велись они «лишь в той мере, в какой это позволяют об¬стоятельства военного времени» по наличию рабочей силы и материалов. Подобное по¬ложение складывалось и на предприятиях- смежниках, что, в свою очередь, влекло за собой продление договорных обязательств и перераспределение поставок. | |||

| + | Так, видя, что «Наварин» все еще задер¬живается на стапеле, Кораблестроительный отдел ГУК 8/10 октября 1915 года предложил Никополь-Мариупольскому заводу часть из¬готавливаемой для него брони (защита боево¬го поста; накладки на амбразурах казематов; котельные кожухи на средней палубе; колпаки плутонговых командиров; вращающиеся ча¬сти башен, их крыши и подшивка; верхний пояс бортовой брони; полубак; боевая рубка; комингсы дымовых труб) поставлять на «Бо¬родино» (для «Наварина» переданную с него броню перезаказали тому же предприятию нарядом от 17 сентября 1916 г.). | |||

| + | В свою очередь, его казематную броню, задержанную Ижорским заводом из-за чрез¬ | |||

| + | мерной загрузки производства, надлежало по готовности направить на «Наварин». По согласованию между предприятиями окон¬чательный срок доставки брони его главного пояса по ватерлинии (последние шаблоны для его изготовления поступили на Нико- поль-Мариупольские заводы только в апре¬ле 1915 г., с опозданием на четыре месяца) продлили до мая 1917 года. Это связывалось с тем, что Адмиралтейский завод не мог сра¬зу приступить к ее установке и не имел места для хранения, поэтому просил (отношение от 4 сентября 1916 г. в ГУК) складировать броню вместе с броней башен на территории предприятия-изготовителя. | |||

| + | Забегая вперед, следует отметить, что на сентябрь 1918 года на Никополь-Мариу- польских заводах находилось на хранении 1933,135 т брони, заказанной по контрактам от 4 мая 1913 года и 26 ноября 1914 года для линейного крейсера «Наварин», из них: броня прокатанная нецементированная — 178,44 т; броня прокатанная зацементированная незагнутая — 239,85 т; броня прокатанная зацементированная загнутая — 392,58 т; броня оконченная металлургически и нахо¬дящаяся в различных стадиях механической обработки — 1122,26 т. | |||

| + | Наконец, в марте и мае 1916 года Обуховский завод завершил изготовление недостающих гребных валов для «Навари¬на». Правда, их чистовую обработку, а также изготовление гребных винтов и забортной арматуры Франко-Русский завод брался вы¬полнить только через восемь-девять меся¬цев со дня их поступления на предприятие, так как работы по ним считались для него второочередными (вот она, порочная вторая очередь готовности). А потому он просил от¬далить спуск «Наварина» на воду до ранней весны 1917 года. Однако такое положение никак не устраивало строителей кора- бля, хоть и отнесенного ко второй очереди. | |||

| + | Еще 5 марта 1916 года начальник Ад¬миралтейского завода генерал-майор А.И. Моисеев в докладе начальнику Кора¬блестроительного отдела ГУК генерал-лей¬тенанту П.Ф. Вешкурцову указывал, что от¬кладывать спуск линейного крейсера на воду на неопределенное время не представляет¬ся возможным — спусковой фундамент под ним настолько стар, что не может продолжи¬тельное время выдерживать возросшую до 12 000 т массу его корпуса. Имелись вопро¬сы и в отношении пожарной безопасности: долго держать корабль, окруженный массой деревянных лесов, было рискованным. | |||

| + | В свою очередь, помощник А.И. Моисе¬ева по технической части генерал-майор В.И. Невражин 18 марта приказал строите¬лю «Наварина» Л.Х. Казину выяснить состо¬яние гребных валов на Обуховском заводе и представить свои соображения о спуске линейного крейсера на воду без них. | |||

| + | ||||

| + | Помимо этого, А.И. Моисеев просил воздействовать на Франко-Русский завод и предписать ему в первую очередь подгото¬вить «Наварин» по механической части, что¬бы он покинул стапель летом текущего года. | |||

| + | С большим напряжением предприятие все же сумело закончить необходимые рабо¬ты, и 27 октября 1916 года «Наварин» благо¬получно спустили на воду. Правда, с него так и не удосужились полностью снять спусковое устройство. При демонтаже кормового поло¬за левого борта он сорвался с крана и упал на палубу, где и остался лежать на многие годы. | |||

| ? | + | Палуба в месте его падения только немного помялась, но швы не разошлись. | ||

| ? | + | Что касается механизмов адмирал¬тейских крейсеров, то осмотревшая их на Франко-Русском заводе еще 7 января того же года комиссия под председательством контр-адмирала В.К. Дитерихса определи¬ла, что в среднем их готовность на 1 января составляла 67,6% для «Бородино» и 48,3% для «Наварина». | ||

| + | Конкретно же по отдельным своим ос¬новным частям это для «Бородино» (дан¬ные по «Наварину» приведены в скобках) выражалось следующими цифрами: кинг¬стоны машинных и котельных отделений, забортные клапана и клинкеты — 100% (61,65%); дейдвудные и концевые гребные валы с принадлежностями — 100% (2,55%); гребные винты с их принадлежностями — 100% (39,95%); главные паровые турбины с принадлежностями — 87,85% (64,95%); конденсаторы с принадлежностями —95,8% (72,42%); главные паровые котлы — 72,4% (59,45%); вспомогательные механизмы ма¬шинных и котельных отделений— 41,73% (22,04%); трубопроводы — 15,3% (10,25%); промежуточные и упорные гребные валы — 40% (18,55%). | |||

| + | К весне 1916 года судостроительные за¬воды начали освобождаться от внеочеред¬ных заказов военного времени — намети¬лась перспектива ускорения работ на линей¬ных крейсерах, и Морское министерство еще надеялось на ввод «Измаила» в строй осенью следующего года. Однако дальнейший ход событий показал излишнюю оптимистич¬ность этих прогнозов. Определенную роль здесь сыграл и заказ, выданный Балтийско¬му заводу в конце 1915 года на сборку пяти подводных лодок типа «АГ» (доставлялись | |||

| + | в разобранном виде из США), которую сле¬довало вести «в первую очередь, независимо от срочности работ по постройке» линейного крейсера «Измаил». | |||

| + | На состоявшемся 20 мая 1916 года тех¬ническом совещании под председательст¬вом помощника морского министра вице- адмирала П.П. Муравьева выяснилось, что его готовность грозит отдалиться до конца 1918 года. Как одна из причин такой задер¬жки указывалась неготовность башенных установок корабля, поскольку все силы были брошены на срочное изготовление 356-мм двухорудийных береговых башен для кре¬пости Императора Петра Великого. При со¬хранении набранной интенсивности работ их готовность можно было ожидать летом или к осени 1917 года. На это представитель МГШ заметил, что если задержка крейсера только в этом, то не является ли более же¬лательным добиться завершения работ по «Измаилу» к осени 1917 года, в ущерб бере¬говым башенным установкам. | |||

| + | Но прежде чем принять решение, мор¬ской министр И.К. Григорович распорядился запросить по данному вопросу командую¬щего флотом Балтийского моря вице-адми¬рала В.А. Канина, который в ответ направил 1 июня в МГШ письмо следующего содер¬жания: «Я вполне разделяю взгляд Морского Генерального штаба в отношении необходи¬мости ускорить срок готовности крейсера “Измаил”, передав на него некоторые гото¬вые поковки 14 башен, предназначенных для крепости Императора Петра Великого, но только в том случае, если крейсер действи¬тельно может быть готовым по всем частям не позже весны 1918 года. | |||

| + | Если же, как я имею основания сомне¬ваться, крейсер и с готовыми башнями не вступит в строй раньше осени 1918 года, то является уже большим вопросом целесоо¬бразность меры, которая, не давая уверенно¬сти в своевременной готовности крейсера, лишит нас одновременно и сильной батареи, срок окончания постройки каковой опреде¬ленно ожидается к лету 1917 года... | |||

| + | Я не исключаю кроме того возможно¬сти, что заявления заводов, относительно задержки с 14" башнями, есть не более чем самооправдание в опоздании с готовностью крейсера по целому ряду других частей. Ибо трудно представить себе, чтобы какие-ни¬будь поковки по башням, на которые, как на главную причину задержки, ссылается завод, не могли быть изготовлены вновь в 2-х лет¬ний срок». | |||

| + | С мнением В.А. Канина трудно не согла¬ситься. А главная причина создавшегося по¬ложения, пожалуй, крылась в резком сокра¬щении финансирования работ по линейным крейсерам, еще и разделенным на две оче¬реди. При определенной неготовности рос¬сийской промышленности к постройке таких крупных и сложных кораблей, и особенно их главной артиллерии, в довольно короткие | |||

| + | сроки, да еще при перегрузке в годы войны срочными фронтовыми заказами этого, по¬жалуй, делать не следовало. И это при том, что контрагентские поставки, хоть и с задер¬жками, в целом продолжались. В результате значительное число рабочих-судостроите- лей, не задействованных на основном про¬изводстве, направлялись выполнять работы в другие места. | |||

| + | Так, осенью 1915 года группа рабочих Ад¬миралтейского завода занималась передел¬кой и установкой вооружения на пароходах, реквизированных для Чудской флотилии. Осенью следующего года 75 человек с того же предприятия производили аналогичные работы на судах, мобилизованных для фло¬тилии Северного Ледовитого океана, а еще около 250 человек выехали в Севастополь для оказания помощи в капитальном ре¬монте крейсера «Прут» (бывший турецкий «Меджидие»). | |||

| + | Ознакомившись с письмом В.А. Канина и, повторно, с мнением технического совеща¬ния, И.К. Григорович не решился пожертво¬вать чем-либо, наложив на доклад МГШ от 4 июня 1916 года по этому вопросу следую- щую резолюцию: «Сделать все возможное, чтобы изготовить как береговые башни, так и крейсер “Измаил” в кратчайший срок». | |||

| + | Тем не менее постройка крейсеров все же велась, верфи выпускали рабочие чертежи, а отделы ГУК продолжали разработку ряда усовершенствований по различным частям. В частности, Артиллерийский отдел планиро¬вал предложить заводам довести угол возвы¬шения 130-мм орудий до 30". | |||

| + | В свою очередь, результаты испытаний оконченных постройкой в конце 1914 года линкоров типа «Севастополь» потребовали некоторых конструктивных изменений на строящихся кораблях. Так, чтобы избежать отмечавшегося в ходе испытаний задым¬ления боевых рубок и мостиков, ГУК 8 мая 1915 года распорядилось увеличить высоту обеих дымовых труб броненосных крейсеров на два метра, что обеспечило возвышение их кромок над крышей боевой рубки на шесть метров. | |||

| + | 3 декабря 1915 года Адмиралтейский завод получил заказ на изготовление моде¬лей и шаблонов приборов, устанавливаемых в боевых рубках крейсеров типа «Измаил», т. е. уже тогда имело место натурное маке¬тирование. | |||

| + | 22 января 1916 года комиссия освиде¬тельствовала и признала годными для монта¬жа на корабле части большого руля «Бороди¬ | |||

| + | но», изготовленного на Коломенском заводе. | |||

| + | 1 февраля Балтийский завод известил Кораблестроительный отдел ГУК, что им при¬нята следующая окончательная высота ран¬гоута линейного крейсера «Измаил»: фок- мачта — 60м, грот-мачта — 30 м от грузовой ватерлинии; расстояние между их центрами было принято равным 96,5 м. | |||

| + | Весной 1916 года планировалось произ¬вести сравнительные испытания клапанов затопления погребов с дистанционным ги¬дравлическим управлением, конструкции ко¬рабельных инженеров капитана Татаринова и подполковника Казина. Однако, как до¬кладывал начальник Кораблестроительного отдела ГУК помощнику морского министра 6 августа 1916 года, если в течение 6-9 ме¬сяцев по этим испытаниям не будут получены удовлетворительные результаты, следова¬ло поставить клапана системы Морена (это было решено еще 5 марта). В итоге их же и заказали, но только 10 марта следующе¬го года АО «Электромеханических сооруже¬ний» (бывший «Дюфлон и Константинович»), и только для «Измаила». Срок выполнения заказа — 15 месяцев, общая стоимость со станциями — 258 250 руб. | |||

| + | Велась разработка проекта водоотлив¬ных переносных гидротурбин. В августе 1916 года на Адмиралтейский завод дважды (6 и 19 числа) поступала заявка на отпуск 100-тонного плавкрана для установки боль¬шого руля и монтажа брони бортового пояса и неподвижных частей башенных установок на крейсере «Измаил». | |||

| + | Для ускорения его постройки приходи¬лось делать и отступления от принятых тех¬нических требований. Например, 22 сентя¬бря 1916 года Кораблестроительный отдел ГУК разрешил не производить испытаний на полный напор главных переборок в машин¬ных и котельных отделениях, ограничившись пробой струей воды их швов и заклепочных соединений перед погрузкой механизмов и котлов. Испытания этих переборок полным напором воды предлагалось выполнить на одном из крейсеров второй очереди позже. | |||

| + | В ходе приема 20 сентября 1917 года повторно изготовленных 66 сварных паро¬проводных труб (первый раз вся эта пар¬тия была забракована), изготовленных Об¬ществом Русских трубопрокатных заводов (бывший «Ш. и Г. Шодуар») для «Измаила», комиссия обратила внимание на меньшую толщину их стенок, чем требовалось (умень¬шение доходило до 25%). Однако, «принимая во внимание исключительные условия» во¬енного времени, эти трубы (из них 11 забра¬ковали) все же решили принять, но «лишь при условии обмотки их стальным тросиком» перед монтажом на корабле. | |||

| + | Меньшая толщина стенок, скорее всего, связывалась с тем, что завод, не имея воз¬можности изготовить трубы с совершенно гладкой поверхностью, вынужден был под¬вергнуть их внутренней обточке. Предприя¬тие просило учесть это обстоятельство при дальнейших заказах больших сварных труб для флота. | |||

| + | В 1916 году как минимум дважды была выполнена проверка проектных расчетов кораблестроительных элементов линейных крейсеров типа «Измаил». Так, их осадка после установки брони, башен и орудий и полного приспособления для службы в море, но без боезапаса, топлива и снабжения со¬ставляла 8,69 м. | |||

| + | 8 декабря начальник Адмиралтейского и Балтийского судостроительных заводов со¬общил в Кораблестроительный отдел ГУК, что водоизмещение головного крейсера, согласно подробному подсчету, составило 31 260 т; это соответствовало осадке на ров¬ный киль в 8,53 м. | |||

| + | 11 января 1917 года Адмиралтейский завод отправил на утверждение начальнику Механического отдела ГУК спецификацию и технические условия на изготовление пере¬носных 75-тонных насосов (по два на крей¬сер) с гидроприводом для перекачки нефти с барж. | |||

| + | 15 мая 1917 года инженер-механики ка¬питан 2 ранга Б.М. Лобач-Жученко и стар¬ший лейтенант И.М. Мочалов подписали акт | |||

| + | 0 приемке изготовленных на заводе «Густав Лист» восьми нефтяных насосов системы «Вира» для «Измаила». | |||

| + | В марте-апреле 1918 года намечалось приступить к установке на «Измаиле» ди¬зель-генераторов. | |||

| + | 22 января 1917 года на Балтийском за¬воде состоялись испытания двух спаренных на одном валу паровых турбин (высокого давления левого борта и низкого — правого борта), поскольку привести в действие одну турбину низкого давления при несовершен¬стве оборудования испытательной станции предприятия не представлялось возможным. По той же причине удалось получить лишь 368 об./мин на передний ход (согласно спе¬цификации 400 об./мин). | |||

| + | Спустя почти полгода (11 июля) таким же образом прошли испытания двух других турбин — высокого давления правого борта и низкого — левого борта, в ходе которых максимальное число оборотов на пере¬дний ход колебалось в пределах 270-300 об./мин. | |||

| + | В связи с полученными результатами приемная комиссия не только воздержалась от решения вопроса об установке турбин на корабле в отличие от первых, но и ограничи¬лась во втором случае лишь составлением протокола вместо акта, предоставив это на усмотрение Механического отдела ГУК. | |||

| + | 12 августа по этому поводу состоялось специальное заседание. Приглашенный на него наблюдающий за постройкой механиз¬мов линейного крейсера «Измаил» капитан | |||

| + | 1 ранга П.В. Воробьев обратил внимание на то, что при сборке роторов, вместо предва¬рительного статического уравновешивания их патронов, для них лишь определили необ¬ходимые для такого уравновешивания грузы. Для уменьшения же влияния этого обсто¬ятельства роторы собрали таким образом, что тяжелые части патронов расположились на диаметрально противоположных сторо- нах, после чего собранный ротор статически уравновесили. | |||

| + | В результате многие признали такую сборку неправильной. Однако представи¬тели Балтийского завода заявили, что ана¬логичным образом собирались все турбины линкоров типа «Севастополь», показавшие хорошие результаты службы, и предыдущая пара для крейсера «Измаил». | |||

| + | В свою очередь, участвовавший в соста¬ве приемной комиссии в этих испытаниях капитан 1 ранга Роднин заявил, что «при испытании турбины цельный карандаш, по¬ставленный на турбину, удержался в стоячем положении». В итоге заседание постанови¬ло, принимая во внимание высокое качество станочной работы Балтийского завода и не¬совершенство его испытательной станции, допустить изготовленные на нем турбинные установки к установке на крейсере «Измаил». Возвращаясь несколько назад, следует от¬метить, что организовавшему на Балтийском заводе расчет паровых турбин для линейных крейсеров типа «Измаил», а затем и приняв¬шему участие в их разработке профессору Санкт-Петербургского Политехнического института Императора Петра Великого, со¬стоящему по флоту генерал-майору Г. Н. Пио- Ульскому 6 мая 1913 года был пожалован орден Святого князя Владимира 3 степени. | |||

| + | В части другого судового оборудования, помимо турбин, успели установить четыре главных и два вспомогательныххолодильника (конденсатора), 17 из 23 уже изготовленных паровых котлов (еще два котла находились в мастерской завода) в пяти из семи котель¬ных отделений, почти все вспомогательные механизмы энергетической установки (ис¬ | |||

| + | парители, подогреватели, насосы и помпы). | |||

| + | Приостановка строительства линейных крейсеров неожиданно позволила еще раз вернуться к проекту 356-мм башенных уста¬новок, благо поставка их для трех кораблей второй очереди практически оказалась со¬рванной. При этом башни, первоначально заказанные Металлическому заводу для «Бородино», теперь должны были пойти на «Измаил». | |||

| + | Причина пересмотра проекта кры¬лась в том, что, по словам контр-адмирала М.А. Кедрова, предпочтение, отданное на конкурсе весьма сложному проекту Металли¬ческого завода, основывалось только на обе¬щанном им времени заряжания в 20 секунд. Обеспечить же его, помимо других башенных устройств, должны были и электромагнитные муфты, применение которых было вызвано переходом на переменный ток. Первона¬чально они были заказаны фирме «Вулкан» в Австро-Венгрии, также обещавшей выпол¬нить все необходимые технические условия. Однако из-за начавшейся войны их произ¬водство пришлось налаживать в России на столичной фирме «Сименс-Шуккерт», но по¬лучить нужные скорости входе испытаний, к сожалению, не удалось. | |||

| + | Кроме того, на техническом совещании Артиллерийского отдела ГУК с представи¬телями заводов 25 августа 1916 года выя¬снилась крайняя желательность увеличить время заряжания до 30 секунд, поскольку имелись опасения, что 20-секундная ско¬рость может быстро привести все башенные механизмы в негодность. | |||

| + | Затем этот вопрос рассматривался на совещании в Артиллерийском отделе ГУК | |||

| ? | + | 27 декабря под председательством его на¬чальника вице-адмирала В.К. Гирса. По ре¬зультатам обсуждения были сформулирова¬ны следующие основные положения: | ||

| + | — для 356-мм башенных установок ли¬нейного крейсера «Измаил» и четырех бере¬говых башен первой очереди того же калибра принять время полного заряжания в 30 се¬кунд. Но если опыты на Металлическом заво¬де с большой частотой открывания затвора и ходов прибойника и испытания на Морском полигоне с влиянием быстрой досылки на заряды дадут удовлетворительные результа¬ты, то сократить это время до 24-25 секунд; | |||

| + | — для башен остальных крейсеров типа «Измаил» и береговых установок второй оче¬реди разработать новый проект в соответ¬ствии со следующими требованиями: время полного заряжания 22-23 секунды, подача снарядов и зарядов не зависит от заряжа¬ния и должна производиться при постоянном угле. | |||

| + | В итоге Артиллерийскому отделу Адми¬ралтейского завода 19 июля 1917 года по¬ | |||

| + | ручили разработать новый проект 356-мм башенных артиллерийских установок для ли¬нейных крейсеров «Бородино», «Кинбурн» и «Наварин». | |||

| + | Предусматривались и коррективы по зе¬нитному вооружению — на линейных крей¬серах намечалась установка четырех (по одному на башне) 102-мм орудий, изготов¬ление которых налаживал Обуховский завод. Поскольку «Измаил» должен был вступить в строй раньше, его временно разрешалось вооружить 76,2-мм зенитками Ф.Ф. Лендера, но все подкрепления и элеваторы следовало сделать применительно к 102-мм орудиям. | |||

| + | Готовность линейных крейсеров «Изма¬ил», «Бородино», «Кинбурн» и «Наварин» на 15 апреля 1917 года составляла: по корпу¬су, системам и устройствам — 65, 57, 52 и 50%; по поясному и палубному брониро¬ванию, установленному на корабли, — 36, 12, 5 и 2%; по механизмам (изготовленным и установленным) — 66, 40, 22 и 26,5 % и по котлам — 66, 38,4, 7,2 и 12,5%. Готов¬ность башен для «Измаила» переносилась уже на конец 1919 года, а для остальных крейсеров — на следующий год. Впрочем, не исключалось попадание в их компанию и головного корабля. | |||

| + | В 1917 году экономическое положение в стране стало стремительно ухудшаться. Из-за перебоев с поставками топлива, со¬ | |||

| + | кращения после Февральской революции рабочего дня с 12 до 8 часов и роста цен на все материалы усилился спад производ¬ства. Тем не менее МГШ все еще лелеял надежду закончить к 1919 году не один, как намечалось, а два линейных крейсера (из протокола заседания 15 апреля 1917 г. под | |||

| + | председательством начальника штаба контр- адмирала М.А. Кедрова; РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2254. Л. 3). | |||

| + | В ГУК также считали, что достройку «Из¬маила» следовало продолжать, поскольку к моменту его готовности (1919 г.) он отнюдь не будет считаться устаревшим (из докумен¬та от 31 мая 1917 г.; РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2255. Л. 1). | |||

| + | Кроме того на совещаниях 3 и 4 июня | |||

| + | 1917 года под председательством помощ¬ника морского министра капитана 2 ранга В.А. Кукеля также было признано необходи¬мым пока продолжать постройку этого ко¬рабля, считая его аккумулятором работ на предприятии. | |||

| + | Как отмечалось в том же документе, степень готовности «Измаила» по корпусу, главным механизмам, электротехнике, по башням и станкам в значительной степени опережала три остальных крейсера. По той же электротехнике на нем было сделано уже многое, в отличие от остальных кораблей, в частности уложены магистрали. На заводе имелись готовые турбогенераторы, рулевые моторы, моторы для подъемных и поворот¬ных устройств кранов. В работе находились дизеля, вентиляторы, главные распредели¬тельные станции и прочее. | |||

| + | А потому, естественно, предпринимались различные шаги, чтобы «сдвинуть с места» опаздывающие башни. Так, на Металличе¬ском заводе ориентировочный срок их го¬товности намечался на весну 1919 года, а в случае отказа от береговых башен, как уже говорилось, — на 1918 год. | |||

| + | Для «Бородино» и «Наварина» предпри¬ятия могли их сдать не раньше чем через 2,5 года. Не менее трех лет (с момента отда¬чи приказа о возобновлении работ) требова¬лось на завершение башен для «Кинбурна». Примерно такое же положение складывалось и с орудийными станками. | |||

| + | На тот момент их поставка была рас¬пределена следующим образом: три стан¬ка для береговых башен изготовлял ОНЗиВ (они ожидались в течение 1917 г., самое позднее — вначале следующего), пять та¬ких же — Обуховский и все двенадцать для «Измаила» — Металлический завод. Однако Ижорский завод, как отмечалось, задержал поставку поковок, а потому готовность башен еще 20 января 1917 года пришлось пересмо¬треть. Тут выяснилось следующее: две бере¬говые башни с ОНЗиВ можно ожидать весной и столько же с Обуховского завода — осенью | |||

| + | 1918 года, для «Измаила» же этот срок ото¬двигался на лето 1919 года. | |||

| + | Для ускорения работ предлагалось рассмотреть вопрос о возможности пе¬редачи восьми станков береговых ба¬шен Металлическому заводу, у кото¬рого три уже имелось, а последний изготовить из поковок Ижорского завода. Кроме того, выяснилось, что на Обуховском заводе имеются все части для двух станков и почти все для третьего. Готовность первого ожидалась в январе 1918 года, а последне¬го — в мае-июне следующего года. | |||

| + | В сентябре 1917 года на Морском по¬лигоне успешно прошли первые испытания 356-мм станка Николаевского завода, а вот Металлический завод из-за отсутствия необ¬ходимых транспортных средств(!) доставить их к месту испытаний не смог. Вместе с тем на нем все же сумели в 1914 году почти цели¬ком собрать на «яме» одну 356-мм башенную установку. | |||

| + | Именно из-за недополучения станков Ме¬таллический завод приостановил работы по другим башенным механизмам. Также плохо шла подача отливок и заводами-контраген- тами. С заводом «Шуккерт» не был выяснен вопрос об окончательном типе электромаг¬нитных муфт. В итоге даже при передаче восьми станков береговых башен готовность башенных установок для «Измаила» могла ожидаться лишь к концу 1918 года. Да и этот срок мог быть выдержан только при установ¬лении на заводах нормальных условий рабо¬ты. Впрочем, начальник Артиллерийского от¬дела Металлического завода А.Г. Дукельский был не столь оптимистичен. По его мнению, изготовление башен «Измаила» хоть и велось на тот момент со сверхурочными работами, но их готовность на осень 1919 года остава¬лась теоретической. | |||

| + | Не все складывалось благополучно и с 356-мм орудиями. Обуховский завод, на¬пример, сумел изготовить лишь один опыт¬ный образец, заказанный ему еще в ян¬варе 1911 года, и еще десять находились в завершающей стадии. Завод «Виккерса» в Шеффилде изготовил для русского флота 16 таких орудий, из которых в Россию в сен¬тябре 1916 — мае 1917 года прибыли только десять. | |||

| + | В июле 1917 года начальник Балтийско¬го завода поднял вопрос об использовании турбинных и холодильниковых отделений «Кинбурна» для хранения заводских запасов нефти. Это вызвало категорические возра¬жения Механического отдела ГУК, который рекомендовал предприятию изыскать дру¬гие, «более естественные», способы хране¬ния нефти. | |||

| + | В сентябре Адмиралтейский завод полу¬чил разрешение разместить изготовленные для «Бородино» и «Наварина» механизмы и котлы на прилегающей к территории завода Мясной улице, с принятием мер «прикры¬тия и безопасности хранения». Обсуждалась также возможность продажи части котлов, «потребность в которых в частной промыш¬ленности» на тот момент была очень острой. | |||

| + | Летом 1917 года съезд работников су¬достроительных заводов постановил про¬должать постройку «Измаила», хотя бы ради обеспечения заработка рабочим и служа¬щим. Кроме того, съезд выразил пожелание о переделке остальных строящихся линей¬ных крейсеров в коммерческие суда. Сто¬ронники такого решения утверждали, что за пять лет, потребных для изготовления башен и орудий, корпуса, стоящие на плаву, меха¬низмы и котлы, лишенные должного ухода, придут в негодность, а сами корабли мораль¬но устареют, хотя мнение об их устаревании как боевых единиц опытом войны тогда еще не подтверждалось. Однако присутствовав¬ший на съезде корабельный инженер Н.К. Арцеулов вполне «обоснованно доказал всю нелепость подобных» идей. По его мнению, такая переделка «обойдется до 10 000 000 рублей и даст негодные коммерческие кора¬бли, на эти деньги можно вполне выстроить от 8-10 коммерческих судов, обладающих великолепными мореходными качествами и выгодных в коммерческом отношении». | |||

| + | Тем не менее все же были выполнены эскизные проработки, где предлагалось два варианта переоборудования: в грузовые (или нефтеналивные) пароходы и в нефтяные баржи. В случае их реализации намечалось демонтировать все установленное оборудо¬вание, ликвидировать главные и вспомога¬тельные переборки, выгородки и платформы на протяжении двойногодна (35-150-й шп.), броневые продольные и траверзные пере¬борки и броневые скосы на нижней палубе, которая доводилась до бортов. Броневая настилка средней палубы заменялась обык¬новенной тонкой. | |||

| + | Из главных поперечных переборок на своих местах оставались только переборки на 17, 35, 60, 78, 93, 105, 120, 142 и 150-м шп. Путем перепланировки внутренних отсе¬ков предлагалось образовать пять грузовых трюмов; турбины заменить двумя паровыми машинами по 5000 л. с., которые обеспечи¬вались бы паром от четырех цилиндрических котлов (располагались в отделениях между 105-120-м и 9-105-м шп.), что обеспечивало эксплуатационную скорость 15 уз. Как вари¬ант предлагалось сохранить четыре прежних крейсерских водотрубных котла в первом ко¬тельном отделении. Грузоподъемность па¬рохода составила бы 16 000 т, а в варианте баржи или хранилища нефти — от 16 000 до 22 000 т в зависимости от допустимого углу¬бления; сроки достройки 16-18 и 3 месяца соответственно. | |||

| + | Образованная для рассмотрения это¬го вопроса в октябре 1917 года комиссия (председатель — генерал-майор Н.Е. Титов, члены: инженер-механик генерал-майор Н.К. Гербих, корабельные инженеры полковник Н.О. Беренс, капитаны А.И. Балкашин и А.С. Рыльке (соответственно от Адмиралтейского и Балтийского заводов), поручик А.Л. Конс¬тантинов, инженеры О.С. Покровский и Хар- кевич (Адмиралтейский и Балтийский заво¬ды) и капитан 2 ранга барон Н.А.Типольт — от МГШ) дала по нему отрицательное заключе¬ние. По ее мнению, полученные таким спосо¬ | |||

| + | бом суда будут трудноуправляемыми из-за чрезмерно большой длины, а порты будут не способны их принимать. | |||

| + | Что же касается устарелости линейных крейсеров по ряду ТТЭ, о чем заявил ав¬тор проекта переделки А.И. Балкашин, то комиссия остановилась на том, что они мо¬гут считаться вполне современными до тех пор, пока настоящая война этого не опро¬вергнет и не заставит изменить прежние требования, положенные в основу их про¬ектирования. А ожидать их можно лишь по окончании боевых действий. Относительно же поднятого вопроса о порче котлов и ме¬ханизмов за пять лет (очевидно, это счита¬лось максимальным сроком для готовности башен и всего остального судового обору¬дования), то его не должно существовать, если заводы примут надлежащие меры по их сохранению. | |||

| + | В результате комиссия нашла наиболее целесообразным продолжить постройку крейсеров. Однако если это в ближайшее время окажется невозможным, то принять все необходимые меры к поддержанию в удовлетворительном состоянии корпусов, изготовляемых для них котлов и механиз¬мов и другого ценного судового имущества в полной исправности. Наилучшим способом для этого комиссия считала продолжать по¬стройку кораблей до такого состояния, чтобы на них можно было погрузить готовые котлы и механизмы и организовать специальные команды для присмотра и ухода за ними. | |||

| + | Небезынтересно отметить очень едкое высказывание неустановленного автора записки, очевидца тех далеких событий, о дальнейшей судьбе линейных крейсеров «Бородино» и «Наварин». По поводу их пе¬рестройки в коммерческие суда он писал, что: «корабли эти, хотя бы и временно обра¬щенные в суда коммерческой службы, явятся во всех отношениях уродами и будут напо¬минать молодых крокодилов, выпущенных в комнатный аквариум». | |||

| + | И это при всем негативном отношении к этим крейсерам, которые, по его мнению, «уже сейчас отстали от своих западных кол¬лег по боевой и тактической роли во флотах на 5-6 лет. Что же будет через те 5 лет, кото¬рые отделяют их настоящий вид от полной боевой готовности». | |||

| + | А потому, продолжал автор, имеется (как и предлагала упомянутая комиссия) «толь¬ко один путь, именно кончать немедленно механизмы, ставить их на место, собирать системы и трубопроводы, закрывать палу¬бы и заводить на корабле жизнь, которая необходима, чтобы не разрушаться, чтобы получить физическую реальную возможность ждать своей артиллерии. И я уверен, что за время этого ожидания, суда эти, получив возможность двигаться, не раз будут исполь¬зоваться для той или другой государствен¬ной надобности. | |||

| + | Вместо же этого, когда через некоторое неопределенное количество лет, подвезут башни и пушки к тому, что было когда-то ко¬раблями, я не удивлюсь, если придется ду¬мать о сооружении новых корпусов и новых механизмов. | |||

| + | Вот почему, не медля ни минуты, надо бросить ждать каких-то проблематических туманных возможностей, а необходимо де¬лать единственное осмысленное дело, пом¬ня, что существующая часть лучше несуще¬ствующего целого» (РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2254. Л. 23-25). | |||

| + | Фактически такой же позиции придержи¬вался и начальник Морских сил Балтийско¬го моря С.В. Зарубаев. В своем обращении в МГШ от 11 сентября 1918 года он, соглаша¬ясь с нецелесообразностью достройки кора¬блей в условиях того тяжелого времени, все же считал, что «полная ликвидация кораблей представляется также невыгодной, т. к. кор¬пуса их в большинстве случаев, а особенно корпуса линейных крейсеров, не могут быть использованы для каких-либо других целей, кроме военных целей. | |||

| + | В виду этого считал бы, что следует лик¬видировать только заказы в оккупированных областях, все же строящиеся корабли, нахо¬дящиеся в Кронштадте и Петрограде, следу¬ет привести на долговременное хранение, чтобы сохранить их для будущего нашего флота». | |||

| + | 11 октября 1917 года Временное прави¬тельство утвердило свою первую и единст¬венную судостроительную программу (пра¬вильнее: программу свертывания судостро¬ения), в соответствии с которой достройка «Бородино», «Кинбурна» и «Наварина» при¬останавливалась до более благоприятного времени. | |||

| + | На тот момент готовность «Бородино» и «Наварина» (данные по второму приведены в скобках) выражалась следующими цифра¬ми: по корпусу изготовлено и установлено 80,7% (76,9%); по механизмам и котлам: заготовительные цеха— 88,1% (83,5%), обрабатывающие цеха — 40,1% (26,3%), установлено на кораблях 11,8% (5,9%); по бронированию: изготовлено 50,5% (26,8%), установлено 12,5% (1,8%). | |||

| + | На «Бородино» уже была установлена де¬ревянная подкладка под бортовой броневой пояс, на палубе лежали доставленные на ко¬рабль 33 плиты бортовой и 25 плит палубной и траверзной брони общей массой соответ¬ственно около 700 т и 80 т, а вдоль бортов были устроены подвесные леса для работ по установки бронирования (По данным осмо¬ | |||

| + | тра 20 июля 1922 г; РГАВМФ. Ф. р-12. Оп. 1. Д. 200. Л. 120). | |||

| + | В отношении «Измаила» аналогичное распоряжение Верховной морской коллегии о приостановке работ последовало 1 декаб¬ря 1917 года, пролонгированное приказами начальника Кораблестроительного отдела ГУК от 22 декабря и начальником ГУК от 7 марта 1918 года. Правда, в первой половине следующего года вопрос о достройке «Изма¬ила» вновь возник на повестке дня. | |||

| + | Впрочем, отдельные поставки различно¬го судового оборудования (очевидно, того, которое находилось в завершающей стадии изготовления) некоторое время продолжа¬лись. Так, 11 декабря 1918 года Балтийский завод запросил Механический отдел ГУК, с какой целью по его распоряжению от 6 июля того же года на заводе «Р. Круг» изгото¬вили и отправили на предприятие маслоох¬ладители для линейного крейсера «Измаил», для долговременного хранения которых на складах не хватало места? | |||

| + | В части средств, затраченных на их постройку до момента ее приостановки, при общей стоимости каждого крейсера 30 593 345 руб., на «Измаил» было потрачено 24 431 740 руб., а на остальные — «Бороди¬но», «Кинбурн» и «Наварин» —соответствен¬но 20 564 700, 22 102 000 и 21 354 600 руб. | |||

| + | В годы Гражданской войны корпуса ли¬нейных крейсеров, переведенных на дол¬говременное хранение, оставались у стенок заводов. | |||

| + | ||||

| + | == Окончание Гражданской войны == | |||

| + | ||||

| + | С окончанием Гражданской войны остро встал вопрос восстановления судострои¬тельной и смежных с ней отраслей промыш¬ленности, пришедших за это время практи¬чески в упадок и лишившихся значитель¬ного числа квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала. Заводы находились в таком состоянии, что не могли даже обеспечить на должном уровне хране¬ние находившихся у их достроечных стенок кораблей. Комиссия, осматривавшая заво¬ды летом 1921 года, отмечала, что «общее положение недостроенных судов, за малым исключением, запущенное». Корпуса про¬ржавели, особенно переборки в нижних ча¬стях, частично были заполнены водой, из-за чего установленное оборудование подвер¬галось порче, деревянные навесы над вы¬резами в верхней палубе были повреждены или разрушены. | |||

| + | Для спасения наиболее ценных кораблей, годных для достройки при первой возможно¬сти, заводам поручалось провести необходи¬мые работы по их сохранению «во что бы то ни стало». Среди таких кораблей числились и четыре линейных крейсера: «Измаил», «Кин- бурн», «Бородино» и «Наварин». | |||

| + | ||||

| + | Кроме того «Измаил» имел еще и «бое¬вые» повреждения, полученные им в марте 1921 года в ходе подавления Кронштадтско¬го мятежа, при нахождении линейного крей¬сера в сухом доке (введен в док для осмотра подводной части 28 ноября 1920 г.). Осколки снаряда, разорвавшегося о гранитную стен¬ку дока, повредили обшивку правого борта между 149-м и 152-м шп. в районе выхода правого бортового гребного вала. Кроме того, несколько сквозных пробоин разных размеров и конфигурации с того же борта имелось в районе отделения холодильников (конденсаторов). | |||

| + | После вывода из дока 3 сентября 1921 года корабль всю первую половину 1920-х годов простоял у мола Военной гавани Крон¬штадта, где за ним осуществлялся самый минимальный присмотр. | |||

| + | Кстати, осматривавшая 30 октября 1920 года «Измаил» перед его переводом в Кронштадт комиссия констатировала на¬личие на борту корабля следующего обору¬дования: | |||

| + | — в турбинных отделениях находились все четыре турбины, по столько же испа¬рителей и подогревателей, по два трюмно- пожарных, рассольных и питательных (для испарителей) насосов; в отделении холо¬дильников стояли все четыре холодильника (конденсатора) с патрубками и по два вспо¬могательных холодильника, вспомогатель¬ной циркуляционной помпе, вспомогатель¬ных воздушных и трюмно-пожарных насоса, насоса маслоохладителей и форсированной смазки; | |||

| + | — в котельных отделениях стояло 17 па¬ровых котлов (первые пять отделений были ими укомплектованы полностью, а не уста¬новленные в 6-м и 7-м отделениях котлы находились: два на палубе крейсера, два в новой меднолитейной мастерской Балтий¬ского завода, два на испытательной станции и столько же было отправлено на Пароход¬ный завод в Кронштадт), по семь трюмно¬пожарных насосов и подогревателей пита¬тельной воды, 20 питательных и 14 нефтяных насосов. | |||

| + | ||||

| + | Однако вначале следовало возродить су¬достроительную отрасль. Для решения этой задачи Центральная комиссия по восстанов¬лению военной промышленности 20 октября 1921 года образовала специальную Морскую подкомиссию под председательством ко¬мандующего морскими силами Республики А.В. Немитца. В программе работ подкомис¬сии говорилось, что «вопрос о восстанов¬лении и подъеме военно-морской промыш¬ленности на “западную” высоту и на основе ее — создание той морской силы, которую государство признает или признает нужным для себя иметь, — есть вопрос, прежде всего о военно-морских заводах». | |||

| + | По мнению члена подкомиссии началь¬ника Морской академии М.А. Петрова, в со¬став Балтийского флота следовало включить два линейных крейсера типа «Измаил», по¬скольку один такой корабль был способен заменить два линкора типа «Севастополь». | |||

| + | ||||

| + | Достройку «Измаила» планировалось осуществить по первоначальному проекту, а «Бородино» вооружить восемью 406-мм ору¬диями и тем самым создать тип современно¬го линейного крейсера, почти не уступающе¬го закладываемым в то время за границей. | |||

| + | Так как «Измаил» имел большую степень готовности (кроме артиллерии), работы на нем не могли представлять чрезвычай¬ных затруднений для восстанавливаемой промышленности. Но главным было то, что Металлический завод, также находившийся в это время на долгосрочном хранении, до¬бился значительных успехов в изготовлении башенных установок для «Измаила», един¬ственного из четырех кораблей. На момент приостановки работ готовность первой баш¬ни на заводе по железным конструкциям и трем станкам с кронштейнами и секторами составляла 100%, что позволило еще в сере¬дине 1914 года собрать ее на «яме». У осталь¬ных она, соответственно, выражалась в сле¬дующих цифрах: вторая башня — 90%, один станок — 75%, два остальных — по 30%; тре¬тья — 75 и 30%, четвертая — 65 и 30%. | |||

| + | По механизмам и электрооборудованию готовность была одинаковой — по 40%. Во¬просами, связанными с достройкой башен, занимались профессор Морской акаде¬мии Е.А. Беркалов и инженеры Р.Н. Вульф и Н.Д. Лесенко, причем выяснилось, что для этого «непреодолимых препятствий не встречается». Для возобновления работ требовалось пустить в ход Металлический завод, на что понадобилось бы около трех месяцев, собрать на нем надлежащий кон¬тингент прежних рабочих и служащих, вер¬нуть обратно все части установок, вывезен¬ных в августе 1918 года на Волгу, привлечь ряд смежных предприятий. | |||

| + | В частности, на Обуховском заводе над¬лежало восстановить металлургическое и оптическое производства для изготовления недостающих крупных поковок и отливок станков орудий и перископов. Все это, при четко налаженной работе, позволяло осуще¬ствить достройку первой, второй, третьей и четвертой башен в течение 10,15,20 и 24 ме¬сяцев. Что же касается упомянутых стальных шаров под основание вращающихся частей башен, то их имелось всего 297 шт. из 545 положенных на один корабль. Поданным, со¬бранным еще в начале войны, на различных заводах имелись подобные шары, которых в совокупности хватало для сборки, по край¬ней мере, четырех башенных установок. А шариковые подшипники в случае их нехватки можно было заменить обыкновенными, хотя и с известным ущербом в легкости и скоро¬сти действия механизмов. | |||

| + | Наибольшие трудности в сборке устано¬вок связывались с электрооборудованием, которое питалось как переменным трехфаз¬ным током — крупные электродвигатели, электромагнитные муфты, так и постоян¬ным — остальные механизмы. Оказалось, что изготовление этих муфт является по¬чти невыполнимой задачей. В то же время сложность подобной электрической системы признавалась нецелесообразной для данных условий, и требовался переход на новую. А поскольку большинство заготовленных ча¬стей к использованию не годилось, на со¬здание новой системы ушло бы не менее 30 месяцев. К сказанному можно добавить, что существовало предложение о достройке башен с увеличенным до 30' углом возвыше¬ния орудий и утолщенной до 406 мм броней лобовых частей. Дальность стрельбы при этом увеличивалась на 14 кб, а масса каждой башни — на 56,28 т. В случае затруднений с вооружением предполагалось (при самой крайней необходимости) обратиться на ан¬глийский завод «Виккерс», где находились изготовленные по заказу бывшего русского правительства в готовом виде 24 356- и одно 406-мм орудие. | |||

| + | Пока решались вопросы по башенным установкам «Измаила», Морская подкомис¬сия поручила 1 декабря 1921 года профессо¬ру Морской академии Л.Г. Гончарову и инже¬неру П.Г. Гойнкису разработать в нескольких вариантах проект модернизации линейного крейсера «Кинбурн», с тем чтобы опреде¬лить возможности и пути использования двух кораблей (второй — «Наварин»), имевших небольшую готовность, как современных боевых единиц. | |||

| + | Основной же целью являлось «установить те основные (оперативные) задания, кото¬рые должны быть предъявлены к линейным крейсерам типа “Измаил” в случае принятия решения достроить их, не придерживаясь первоначальных проектов, но внеся в по¬следние возможные усовершенствования, сообразуясь с опытом мировой войны так, чтобы эти крейсера получились в наиболь¬шей степени удовлетворяющими требова¬ниям современности». | |||

| + | Основные требования по переоборудо¬ванию заключались в следующем: замена 356-мм артиллерии более крупной, обяза¬тельное усиление горизонтального брони¬рования при сохранении прежней скорости корабля. К 3 февраля 1922 года определи¬лись четыре возможных варианта модерни¬зации крейсеров, причем следует отметить, что в них не произошло превышения нор¬мального водоизмещения над проектными данными. | |||

| + | При разработке проекта первостепенное значение уделялось улучшению системы бронирования, особенно горизонтального, считавшегося самым слабым элементом проекта линейных крейсеров типа «Измаил». Правда, первые изменения в ней произво¬дились, как отмечалось, еще при постройке, по результатам стрельб на Черном море по «исключенному судну № 4» (бывший броне¬носец «Чесма»). | |||

| + | Теперь же ее совершенствование следо¬вало вести на основе опыта Первой мировой войны(Ютландскогобоя)ив сравнениис ино¬странными кораблями,которым «Измаилы» явно уступали в толщине главного броневого пояса. Как явствует из таблицы, наиболее полно отвечал предъявленным требовани¬ям III вариант. Но и он имел свои недостат¬ки, например отсутствие 100-мм верхнего броневого пояса, который следовало дове¬сти до 38-50 мм. | |||

| + | Оставались без изменений: наибольшая длина — 223,58 м (длина по ГВЛ 223,05 м) и наибольшая ширина с броней 30,8 м, 37,5- мм бронирование верхней палубы между 50-м и 157-м шп., противоминная артилле¬рия — 15 1 30-мм орудий и мощность главной энергетической установки — 68 000 л. с. | |||

| + | Однако в случае реализации этого вари¬анта пришлось бы провести большой объем работ по съемке уже установленных на всех крейсерах брони скосов и продольных пе¬реборок. Усиление бронирования предпо¬лагалось за счет применения (в вариантах II—IV) облегченных тонкотрубных котлов (типа установленных на эсминцах типа «Лейтенант Ильин») на нефтяном отоплении и умень¬шения их числа. В этом случае ликвидиро¬вались носовое и кормовое котельные от¬деления, которые приспосабливались под погреба боезапаса. Главный броневой пояс (35-161-й шп.) к носу уменьшался до 112,5 мм, к кормовому траверзу —до 125 мм и далее в корму до 25 мм. В варианте III ско¬сы нижней палубы не бронировались, а бро¬невая защита средней палубы доводилась до бортов и имела толщину 90 мм. По первому варианту под боезапас отводились помеще¬ния упраздненного кормового котельного от¬деления, за счет общего уменьшения числа котлов путем замены универсальных котлов чисто нефтяными. | |||

| + | По артиллерийскому вооружению опти¬мальной являлась установка восьми 406-мм орудий (по 80 выстрелов на ствол) в четы¬рех двухорудийных башенных установках (бронирование лобовой части 400, боковых стенок 300, крыши 250 мм). При этом отсут¬ствовала необходимость изменять размеры жестких барабанов и устанавл и вать допол н и - тельные подкрепления, как это требовалось в варианте II для первой и четвертой башен. Кроме того, по этому варианту боевая рубка сдвигалась к корме на две шпации и уко¬рачивался котельный кожух, а для сохране¬ния углов обстрела второй и третьей пары 130-мм орудий их также следовало сместить в корму с переделкой казематов на средней и верхней палубах. | |||

| + | Правда, двухорудийные башни обладали меньшей массой (5040 т) даже по сравнению с 356-мм трехорудийными (5560 т), но усту¬пали в силе огня по носу и корме. Во внутрен¬них помещениях изменялось расположение погребов боезапаса и минных аппаратов увеличенного калибра. Кроме этого, реко¬мендовалась установка четырех 102-мм зе¬нитных пушек и восьми 110-см прожекторов. Стоимость достройки в довоенных рублях по вариантам I—IV составляла соответственно 26 500, 29 000, 33 000 и 29 500 тыс. руб. | |||

| + | По мнению авторов проекта, наибольши¬ми тактическими достоинствами обладали варианты III и IV, однако и в модернизиро-ванном виде они все же считали эти корабли устаревшими, далеко не в полной мере соот¬ветствующими современным требованиям. Из основных недостатков отмечались: отсут¬ствие возможности усилить огонь носовой и кормовой башен путем сближения и подня¬тия над ними средних башен; не обеспечи¬вавшее надежную защиту жизненных частей бронирование; недостаточная для линейных крейсеров наибольшая скорость — 28 уз; от¬сутствие противоминных наделок (булей), которые на основе опыта их применения на кораблях английского и американского флотов признавались для крейсеров типа «Измаил» не вполне достаточной защитой. | |||

| + | Решающим фактором при выборе одного из этих двух вариантов являлось скорейшее вступление корабля в строй; несомненное преимущество здесь оставалось за вариан¬том IV. | |||

| + | Применение же турбозубчатой или элек¬трической передачи не давало никакой вы¬годы, так как увеличить диаметр гребных винтов при пониженной частоте вращения при существующей линии валов и обводах кормы оказывалось невозможным. Исполь¬зование перегретого пара, дававшее эко¬номию в топливе, поглощалось бы массой усложнившегося трубопровода котельной установки, да и при готовности механизмов около 40% их замена становилась совершен¬но недопустимой. | |||

| + | И все же, несмотря на столь пессимисти¬ческое отношение Л. Г. Гончарова и П. Г. Гойн- киса к своим проектам, остается сожалеть, что линейные крейсеры типа «Измаил» так и не вошли в строй. Ведь при том положении, в котором находился советский флот, жела¬тельность их достройки трудно переоценить. А поскольку состояние промышленности не позволяло осуществить ее в первые после¬военные годы, то это можно было провести и позднее, надежно сохраняя и оберегая до той поры корпуса и изготовленное оборудо¬вание. Примером может служить введение | |||

| + | в строй в 1932 году крейсера «Красный Кав¬каз» (бывший «Адмирал Лазарев»), да еще и в модернизированном виде, а ведь спуск его на воду состоялся в 1916 году. Так что, как говорится, было бы желание... | |||

| + | Другим, скажем так, гипотетическим ва¬риантом ввода в строй линейного крейсера «Измаил» могло бы стать использование для него башенных установок с пострадавшего от пожара в ноябре 1919 года линейного ко¬рабля «Полтава» или башен линкора «Импе¬ратрица Мария», погибшего от внутреннего взрыва в октябре 1916 года в Севастополь¬ской бухте. Их подняли в 1930-х года и ис¬пользовали орудийные стволы при соору¬жении береговых батарей. Причем даже с такой, отличной от проекта, артиллерией «Измаил» с его лучшей броневой защитой и большим ходом выглядел бы куда предпочти¬тельнее, после постигших его катаклизмов, нежели сохранившиеся в советском флоте линкоры типа «Севастополь». | |||

| + | В заключение следует сказать, что про¬веденные исследования стали по сути пер¬вой попыткой специалистов отечественного флота воспользоваться опытом Первой ми¬ровой войны на море. | |||

| + | Не последнюю роль в судьбах кораблей сыграли Кронштадтский мятеж 1921 года, а также Ликвидационная комиссия и Отдел фондового имущества. Пользуясь самыми широкими правами, последние развили чрезмерную бурную деятельность по рас¬продаже на металл не только трех линей¬ных крейсеров, но и кораблей более ранней постройки, способных какое-то время слу¬жить, после проведения соответствующего ремонта, для учебных целей или береговой обороны. | |||

| + | «Измаил» поначалу наметили включить в пятилетний план (1925-1930 гг.) ново¬го судостроения с целью переоборудова¬ния в авианосец (или, как тогда говорили, в авиаматку). Затем на совещании у началь¬ника Морских сил РККФ В.И. Зофа 5 января 1925 года Техническому управлению пору¬чили уточнить стоимость предстоящих работ (согласно выполненному подсчету, усред¬ненная общая стоимость переоборудования составила 14 334 тыс. руб., из них: поставки судостроительной промышленности и ее контрагентов — 10 600 тыс. руб., артилле¬рийское вооружение, приборы управления артогнем, дальномеры, 50% боезапаса — 3551 тыс. руб., радиовооружение, навига¬ционные приборы и сигнализация — 183 тыс. | |||

| + | ||||

| + | руб.), а на совещании 10 июня под председа¬тельством В. И. Зофа уже было постановлено включить «Измаил» в программу по дострой¬ке кораблей для Балтийского моря. | |||

| + | В связи с этим Научно-техническому комитету ВМС надлежало представить к 1 октября того же года эскизный проект по переделки этого линейного крейсера в авиа¬носец, а ввести его в строй планировалось в 1928 году. Однако осуществить эти планы, в основном из-за сокращения финансирования судостроения и судоремонта, не уда¬лось. | |||

| + | В случае переоборудования в авианосец на нем предлагалось разместить не менее полусотни самолетов: 12 бомбардиров¬щиков («торпедо-бомбовозов»), 27 истре¬бителей, 6 разведчиков и 5 корректиров¬щиков («артиллерийских отметчиков»). Но и это осуществить не удалось, и не найдя ему другого применения, в том числе и для использования для артиллерийских и мин¬ | |||

| + | ных опытов, корабль сначала 27 июля 1931 года переименовали в блокшив «Измаил», а затем в начале 1930-х годов разобрали на металл. | |||

| + | Также, и скорее всего все по той же при¬чине недостатка средств, не удалось реа¬лизовать и планы строительства четырех мониторов, на каждом из которых намеча¬лось установить по 356-мм трехорудийной артиллерийской башенной установке, пред¬назначавшихся для «Измаила». | |||

| + | ||||

| + | Постановлением Совета труда и оборо¬ны от 19 июля 1922 года «Бородино», «Кин- бурн» и «Наварин» исключались из списков флота, а в мае 1923 года постановлением Госплана разрешалась их продажа за грани¬цу. 21 августа того же года корабли купила «в целом виде» германская фирма «Альфред Кубац». 26 сентября в Петроград прибыли два буксира за «Кинбурном». Позднее от¬буксировали на судоразделку и остальные два. Котлы, механизмы и другое оборудо¬вание, заготовленное для линейных крей¬серов, использовали в народном хозяйстве, а частично при ремонтах и модернизации оставшихся в строю линкоров. | |||

| + | Шесть орудий главного калибра, изго¬товленных для этих крейсеров, установи¬ли на специально спроектированные же¬лезнодорожные транспортеры ТМ-1-14, успешно прошедшие испытания в апреле 1932 — июне 1933 года, и включили в состав артиллерии береговой обороны Красноз¬наменного Балтийского и Тихоокеанского флотов. В годы блокады Ленинграда они активно использовались для уничтожения живой силы и техники, разрушения оборони¬тельных сооружений немецко-фашистских захватчиков. | |||

| + | При достройке (строительство начато в 1913 г., завершено в 1928 г.) под Севас¬тополем батареи № 35, состоящей из двух 305-мм двухорудийных башенных установок с длиной стволов 52 калибра, в качестве ее командно-дальномерного поста использо¬вали боевую рубку, изготовленную в свое время для линейного крейсера «Наварин». | |||

| + | Проектирование и строительство ли¬нейных крейсеров типа «Измаил» — один из важных этапов развития отечественно¬го кораблестроения. Став единственными крупными артиллерийскими кораблями, ког¬да-либо сошедшими на воду со стапелей отечественных верфей, они явились мате¬риальным воплощением оперативно-так¬тических взглядов Морского генерального штаба Российского императорского флота, достижений, теории и практики корабле¬строения своего времени. | |||

| == Галерея изображений == | == Галерея изображений == | |||

Версия 18:39, 10 октября 2014

Эта статья редактируется участником <xxxXeXxxx> в рамках конкурса «Вики-спринт»: «Корабли Российского императорского флота».

За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания. Просьба воздержаться от правок.

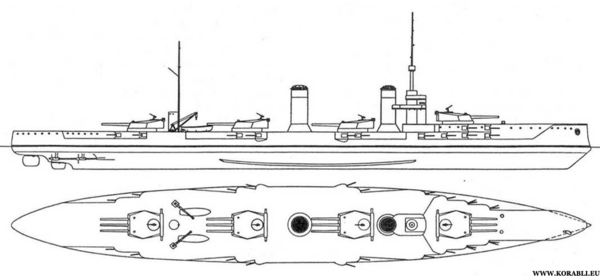

Измаил

| 6 декабря 1912 год Заложен |

| 9 июня 1915 год Спущен на воду |

| 1931 год Сдан на слом |

| 32 500 / 36 646 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 223,85 / 30,5 / 8,81 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1175 чел. Общая численность |

| 42 чел. Офицеры |

| 33 чел. Мичманы |

| 1100 чел. Матросы |

| 305—240 / 100—75 мм. Пояс/борт |

| 75—25 мм. Палуба |

| 180 / 100 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 305 мм. Барбеты |

| 305—240 / / / мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 400—110 мм. Боевая рубка |

12 × 356-мм орудий,

- 24 × 130-мм орудий,;

- 8 × 75-мм орудий;

- 4 × 63-мм орудий.

6 x 5З3-мм подводных ТА

«Измаил» «Бородино» «Кинбурн» «Наварин»

Содержание

Линейный крейсер «Измаил»

На момент закладки в декабре 1912 года - эти корабли были сильнейшими в своем классе. Эти линейные крейсера, названные в честь славных побед русского оружия — «Измаил», «Бородино», «Кинбурн», «Наварин», — останутся в истории самыми крупными артиллерийскими кораблями, когда-либо сошедшими со стапелей отечественных верфей. Задуманные как «русский ответ» британскому «Invincible», четырехбашенные «Измаилы» с их 356-мм артиллерией главного калибра, 241-мм броневым поясом и скоростью в 27 узлов должны были стать гордостью нашего флота.

Предпосылки к созданию

Линейные крейсера. Своим появлением и сравнительно недолгим существованием в том, классическом, виде, в котором они изначально задумывались, эти корабли в первую очередь обязаны урокам Русско-японской войны 1904-1905 годов. Именно тогда удачное привлечение японским командованием броненосных крейсеров к участию в сражениях линейных сил флота и побудило ведущие морские державы пересмотреть свои взгляды на роль и место этих кораблей в грядущих боях. При этом одним из основных направлений их дальнейшего развития поначалу стал переход от традиционной для броненосных крейсеров 203-мм артиллерии к орудиям более крупных калибров, сопоставимым с таковыми эскадренных броненосцев, с обязательным сохранением преимущества в скорости хода перед последними.

Первый такой корабль, согласно своему опыту, воплотили в металл японцы. м стал броненосный крейсер "Цукуба", вооруженный четырьмя 305-мм орудиями в двух башнях, при 150-мм бортовой броне и 21-узловой скорости хода, который несколько позднее начальник Морского генерального штаба (МГШ) контр-адмирал А.А. Эбергард отнес к предшественникам линейных крейсеров.

Из кораблей других стран, правда, в несколько меньшей степени, предтечами возникновения нового класса, по мнению Андрея Августовича, являлись: русский «Рюрик» (4 254-мм и 8 203-мм орудий,21 уз), английские типа «Minotaur» (4 234-мм и 10 190-мм орудий,23 уз) и американские типа «Tennessee» (4 254-мм и 16 152-мм орудий,22 уз), хотя броненосные крейсера с артиллерией калибром более 203 мм существовали в ряде иностранных флотов и ранее.

Под влиянием идей адмирала Фишера русское морское ведомство тоже решило обзавестись линейными крейсерами. Так появился на свет проект «Измаила», гораздо более грозного корабля, чем его предшественники «Гангут» и «Императрица Мария».

Более подробно о проектировании и международном конкурсе можно посмотреть в теме: Линейные крейсера типа «Измаил»

Устройство

Согласно спецификации, полное водоизмещение броненосных крейсеров типа «Измаил» составляло 32 500 т; длина по грузовой ватерлинии (ГВЛ) 222,4 м (наибольшая — 223,85 м), ширина без брони по ГВЛ 30,05 м (наибольшая —30,5 м), осадка по ГВЛ 8,81 м.

Корпус

Для набора и других ответственных частей корпуса применялась сталь повышенного сопротивления (ав >50 кгс/мм2). В менее напряженных частях (настил платформ, листы переборок выше ГВЛ и т. п.) допускалось применение мягкой судостроительной стали. Основную продольную прочность корпуса в пределах двойного дна (35-154-й шп.) обеспечивала водонепроницаемая килевая балка коробчатого сечения (2,1*1,4 м; толщина стенок 15-19 мм), приспособленная для хранения пресной воды. В оконечностях вертикальные стенки киля сходились, образуя плоский вертикальный киль (1250x12 в носу и 2100x15-19 мм в корме), склепанный с цельнолитыми форштевнем и ахтерштевнем.

Стрингеры в пределах двойного дна (по 9 с каждого борта) выполнялись из неразрезных листов толщиной 10-17 мм, из них по три (I, V и IX) были водонепроницаемыми. В нос имели продолжение только II и VI стрингеры, а в корму IV и IX с утоньшением до 8 мм. Поперечный набор корпуса состоял из шпангоутов (шпация 1,2 м) и бимсов различной конструкции и размеров.На протяжении двойного дна располагались трюмные продольные переборки, нижний пояс которых выполнялся из 9-мм горизонтальных листов обыкновенной стали, верхний — из 5-мм вертикальных листов стали повышенного сопротивления.

На 25 главных поперечных водонепроницаемых переборок, простиравшихся от внутреннего дна до нижней палубы, шла сталь повышенного сопротивления толщиной 8-12 мм, выше нее обыкновенная сталь толщиной 5-6 мм. Все они подкреплялись угловыми стойками.Наружная обшивка выполнялась из листовой стали повышенного сопротивления толщиной 9-18 мм (у форштевня до 20 мм, у ахтерштевня — до 25 мм), настил второго дна 6-11 мм и третьего (в районе 35-78-го шп.) — 5 мм.

Крейсера имели по три непрерывных водонепроницаемых палубы: верхнюю (ВП), среднюю (СП) и нижнюю (НП), полубак (от форштевня до 56-го шп.) и по две платформы: верхнюю, официально называвшуюся «кубриком», и нижнюю (в оконечностях, а также в районе подбашенных отделений и погребов боеприпасов). Толщина стальной настилки полубака от 0 до 34/35-го шп. составляла 9 мм, а далее до боевой рубки шли 36-мм листы бронепалубной стали. Такой же броней покрывалась верхняя палуба в пределах 0-34/35-го шп., в районе казематов (от 34/35-го шп. до траверзов казематов на 51/55-го шп.) шла 12- мм стальная настилка. От казематов в корму до 157-го шп. толщина верхней палубы составляла 37,5 мм и далее в корму — 12 мм.

Бронирование

Толщина брони средней палубы распределялась следующим образом: настилка 12 мм (0-35-й шп.); затем два слоя (нижний 20 мм, верхний — 40 мм; общая 60 мм) бронепалубной стали (35-154-й шп. в средней части между продольными броневыми переборками нижней палубы); 12-мм настилка (за исключением 25-мм бортового стрингера между 0 и 157-м шп.) между бортом и продольной переборкой в районе 35-154-го шп. и от борта до борта (154-157-й шп.); далее в корму — 50-мм бронепалубная сталь (157-178-й шп.) и от 178- го шп. до кормы 9-мм настилка.

Нижняя палуба бронировалась лишь на скосах в районе 35-160-го шп. (нижний слой 50 мм,верхний 25мм;общая 75мм),в средней части между ними (два слоя между 154 и 160-м шп.; нижний 20 мм, верхний 40 мм; общая 60 мм) и над колодцем большого руля (50 мм, наложенных сверх 6-мм настилки). Кубрик в носовой части до 35-го шп. имел 20-мм настилку из бронепалубной стали, в кормовой — от 160-го шп. до наклонного траверза на 178/181-м шп. — два слоя из той же стали (нижний 19 мм, верхний 30 мм; общая 49 мм).

Продольные переборки на верхней палубе в пределах казематов на полубаке (35-39-й и48-55-й шп.) и на средней (28-35-й и35-39-й шп.) — параллельно диаметральной плоскости, а также вдоль бортов (48-147-й шп., примыкая по концам к броне поданных труб первой и четвертой башен) собирались из крупповской нецементированной брони толщиной 25 мм.

Продольные переборки на нижней палубе, шедшие вдоль бортов по верхней грани скоса между 35-м и 154-м шп., имели толщину 50 мм. Броневые траверзы располагались: на верхней палубе — на 34-35-м шп. (100 мм) и 43-44-м шп. (25 мм; разделяли орудия в казематах); на средней — на 28-м и 35-м шп. (от борта до борта), 431/2, 53, 60, 75, 82, 89, 109, 116, 123, 143 и 151-м шп. (между бортом и продольной броневой переборкой, а также броней поданных труб башен); траверзы (25 мм), разделяющие орудия в казематах, и на 157-м шп. (100 мм от борта до борта, замыкая бортовое бронирование); на нижней — на 35-м шп. (75 мм), на 154/155-м шп. (75 мм; между продольной переборкой) и на 178-м шп. (75 мм от борта до борта); на кубрике — на 35-м шп. (75 мм внутри между скосами нижней палубы), на 160-м шп. (75 мм) и на 178-181-м шп. (100 мм; от нижней палубы до наружной обшивки подзора).

Открытые части полубака и ВП покрывались настилом из 50 мм сосновых досок, а внутренние палубы — линолеумом. Главный броневой пояс собирался из плит (их нижние края были скошены по всей длине пояса на высоте 830 мм снизу) крупповской цементированной стали толщиной 237.5 мм на деревянной подкладке (75 мм). По длине он располагался между 35-м и 161 - м шп., а по высоте — от средней палубы на 1,636 м ниже ГВЛ.

В носовой оконечности толщина плит уменьшалась до 112,5 мм (0-16-й шп.), 125 мм (16-31-й шп.), деревянной подушки до 50 мм. В пределах 31-33-го и 33-35-го шп. устанавливались переходные плиты толщиной 163 и 200 мм соответственно. В корму от 161-го шп. бортовой пояс состоял из двух поясов — один (100 мм) от средней до нижней палубы (161-178-й шп.), другой (125 мм) — от нижней до низа (от 164-го шп. до наклонного траверза на 178/181-м шп.). Под нижней палубой между 161 и 164-м шп. устанавливалась переходная 181-мм плита. Кормовая часть от наклонного траверза на 178/181-м шп. и по высоте от подзора до средней палубы прикрывалась 25-мм броней.

Верхний пояс (между средней и нижней палубами — та же крупповская цементированная сталь) имел толщину 75 мм (0-28-й шп.) и 100 мм (28-157-й шп.) в районе казематов, бортовая броня полубака (между верхней палубой и баком от 34 до 51-го шп.) — 100 мм и далее до 56-го шп. переходила в ограничивающий каземат косой траверз с примыканием к боевой рубке. В корму от 157-го шп. верхний пояс отсутствовал.

Плиты главного броневого пояса крепились между собой специальными шпонками (на «ласточкин хвост»), к бортам — гужонами, что обеспечивало высокую прочность соединений. На 35-м шп. предусматривался вертикальный, а на 178-181-м шп. —наклонный броневые 100-мм траверзы. Защита вращающихся частей башен состояла из 300-мм (стенки), 200-мм (крыши) и 150-мм (подшивка снизу башни) брони. Поданные трубы башен имели толщину 247.5 мм (верхние ярусы; высота 1,72 м), 147.5 мм (средний ярус носовой башни) и 122,5-147,5 мм (нижние ярусы); вертикальная броня боевой рубки — 300 мм (основание; между верхней и средней палубами) и 400 мм (от верхней палубы до крыши), крыша — 250 мм.

Бронировались также вертикальные стенки шахты головы большого руля (75 мм), кожухи дымовых труб (сверху и до нижней палубы — 50 мм) и сами трубы (75 мм на высоте 3,35 м выше верхней палубы), выгородки 130-мм элеваторов между бортом и продольной броневой переборкой (с боков 50-мм, сверху— 30-мм бронепалубная сталь, положенная сверху 12-мм палубы и 8-мм прокладки) и шахты котельных вентиляторов (50-мм комингсы на верхней палубе). В дымовых трубах на уровне средней палубы предусматривались броневые колосники. Корабли отличались хорошо продуманной и детально разработанной системой подкреплений в местах размещения оружия, котлов, главных и вспомогательных механизмов и устройств.

Электроснабжение

Главная энергетическая установка — четырехвальная, общей проектной мощностью 66 000 (при 295 об./мин) и с возможностью форсировки до 70 000 л. с., что соответствовало скоростям хода 26,5 (полная) и 28 уз (наибольшая). Главные механизмы размещались в четырех водонепроницаемых отделениях: турбины и воздушные насосы в двух носовых отделениях (120-133-й шп.), а их главные холодильники (конденсаторы) с их циркуляционными насосами — в двух кормовых. Упомянутые отделения разделялись между собой водонепроницаемыми переборками в диаметральной плоскости.