Подводная лодка Александровского

Подводная лодка Александровского

| июнь 1863 Заложен |

| июнь 1865 Спущен на воду |

| 19 июня 1866 Выход на испытания |

| 1901 Сдан на слом |

| 23 июня 1871 Гибель |

| 355 / 363 т. Водоизмещение (надводное/подводное) |

| 33,53 / 3,96 / м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 3,5 узл. Скорость хода надводная |

| 6 узл. Скорость хода подводная |

| / 24 м. Глубина погружения (рабочая/предельная) |

| 9 миль Дальность плавания подводная |

| пневматические машины 2/117 л.с. к-во/л.с. Двигатели надводного хода |

| 2 шт Минное |

| 22 чел. Общая численность |

| 7 чел. Офицеры |

| 15 чел. Матросы |

Содержание

История создания

Подводная лодка была задумана И.Ф. Александровским во время его пребывания в Англии в 1853 году, к 1854 был готов эскизный проект. Единственным вариантом движущей силы на тот момент представлялся сжатый воздух, но практических средств его нагнетания еще не существовало. В 1859 году Александровский прочитал в журнале «Морской сборник» статью С.И. Барановского «Духовая сила как движитель», связался с автором статьи и они вдвоем завершили проект.Первый проект, направленный в Морское министерство, был отвергнут как несостоятельный; в мае 1862 года изобретатели подали на рассмотрение усовершенствованный проект. 14 июня Морской Ученый комитет одобрил его, а через некоторое время на постройку подводного корабля выделили средства (строительство обошлось в 140 тысяч рублей).

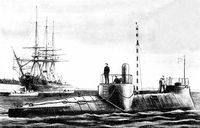

Корабль был заложен в обстановке секретности в июне 1863 года на Петербургском заводе Карра и Макферсона (современный Балтийский завод) и спущен на воду в июне 1865-го (хотя по договору лодку должны были спустить к 1 сентября 1864 года) — всего через два года после спуска французской подводной лодки Plongeur, так же использующей в работе принцип воздушной тяги.

Лодка была спущена с недоделками (гребные винты были изготовлены без защитного ограждения, люк водолазной камеры не закрывался герметически и давал течь, рычаг для отдачи мин не изготовили), которые изобретателю пришлось дорабатывать отдельно.

Испытания лодки Александровского начались 19 июня 1866 года в Кронштадте.

Описание конструкции

Корпус

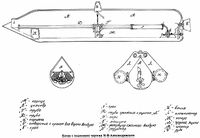

Размеры лодки составили: длина около 33 м, наибольшая ширина 4 м, высота около 3,6 м, водоизмещение 355 тонн. Поперечные сечения имели форму обращенного вершиной вверх треугольника с выпуклыми сторонами — предполагалось, что эта форма будет замедлять погружение и предохранять от проваливания на запредельную глубину.Каркас состоял из 17 листовых шпангоутов, обшитых листовой сталью 12 мм толщиной, за исключением носовой оконечности, которая была обшита латунью на длину 5,5 м (там размещался магнитный компас). Позже носовую часть обшили красной медью.

В носовой части лодки устроили шлюзовую камеру для выхода водолазов.

Силовая установка

В качестве двигателей были установлены две пневматические машины конструкции инженера Барановского. Они имели суммарную мощность 234 л.с. (117 л.с. каждая) и раздельно работали на два гребных винта. Впервые в России на лодке использовался механический привод.

Запас сжатого воздуха для них хранился в 200 баллонах (стальных толстостенных трубах). В баллоны вмещалось приблизительно 6 кубометров воздуха при давлении 60-100 атмосфер. Общий объем составлял 50 кубометров. По расчетам Александровского этого запаса должно было хватать на 30 миль плавания. Для пополнения запаса сжатого воздуха имелся сконструированный Барановским компрессор высокого давления с ручным приводом. Отработавший воздух частично использовался для дыхания, частично стравливался за борт через специальную трубу, оснащенную невозвратным клапаном, который препятствовал попаданию воды в машины в случае их остановки под водой.

Для погружения использовался прием забортной воды в балластную цистерну, вмещавшую 12 тонн. Цистерна была снабжена контрольным манометром, воздушным, предохранительным и водяным клапанами. Для всплытия цистерна продувалась сжатым воздухом под давлением до 10 атмосфер.

Управление производилось одним горизонтальным и двумя вертикальными рулями в кормовой части — там же в защитных ограждениях один над другим располагались два гребных винта.

Вооружение

В качестве вооружения предполагалось использовать две мины — они крепились к корпусу снаружи специальным приспособлением, управляемым изнутри. Лодка должна была отделять мины, заняв позицию под днищем корабля противника: соединенные друг с другом мины, всплывая, охватывали бы днище корабля по бокам. После отделения мин субмарина должна была отойти на безопасное расстояние и подорвать их электрическим импульсом по проводам от гальванической батареи.

Безопасность

На случай аварии были предусмотрены легкие понтоны в виде кожаных мешков, размещенных в верхней части подводной лодки. К этим мешкам подводился сжатый воздух из баллонов, создавая плавучесть, достаточную для подъема судна.

История

Первые погружения

Первое погружение произошло 19 июня 1866 года — лодка погрузилась на глубину 1,82 метров (6 футов). Спускаться под воду никто не захотел и Александровский проделал это вдвоем с мастером завода Макферсона по имени Ватсон. Погружение длилось 20 минут, при всплытии из-за неправильных действий Ватсона (по неопытности он открыл клапан продувания больше, чем необходимо, и в цистерне было создано чрезмерное давление) произошел разрыв балластной цистерны. Через неделю повреждение исправили и Александровский вместе с механиком и несколькими машинистами совершил еще одно погружение.

В погружении 26 июня принял участие контр-адмирал А.А.Попов, которого Морской Технический Комитет назначил руководить испытаниями. Через несколько дней они вышли на Большой рейд и совершили ряд подводных маневров.

14 сентября на испытаниях присутствовал Александр II, спускавшийся, в том числе, внутрь лодки, а через несколько дней Высочайшим приказом Александровский был награжден орденом Владимира 4-й степени, зачислен в титулярные советники и принят на службу вольным механиком.

Испытания и модернизация

После этого на лодку прибыла военная команда из одного офицера, пяти унтер-офицеров, врача и пятнадцати матросов. Командиром лодки назначили военного инженера капитана Рогуля, позже его сменил капитан 1-го ранга Эрдман, а в 1870-м году — капитан 1-го ранга Андреев. Лодка была зачислена в минный отряд.В июне-августе 1866 года лодка совершала неоднократные погружения в Средней гавани и на Большом рейде Кронштадта. Испытания показали, что лодка легко погружается, всплывает и совершает различные маневры. На дальнейшее усовершенствование корабля Морское ведомство выделило 50 тысяч рублей. Испытания продолжались более трех лет.

В 1867 году непрочную латунную конструкцию в носовой части заменили медной. К лету 1868 года лодку удлинили до 36,5 метров, вместо одной цистерны установили 3: в носовой, центральной и кормовой части. Площадку входного люка оградили леером.

Летом 1870 года на корпусе лодки установили железную башенку высотой 182 см и диаметром 76 см, после чего лодку испытывали при сильном волнении в погруженном состоянии и с башенкой над горизонтом воды. Испытания были вполне успешны — лодка перемещалась в таком положении без малейшей качки.

Поздней осенью 1868 года был проведен эксперимент по длительному пребыванию (17 часов) на глубине 9,1 метр. Хотя давление внутри лодки поднялось на 0,5 атмосфер, экипаж перенес погружение благополучно.

Смотры

В 1869 году на высочайшем смотре в Транзунде лодка прошла более 640 метров на глубине 4,26 метров (накануне смотра на Транзундском рейде она произвела репетицию на погружение, подводный ход на 4-метровой глубине и всплытие), держа постоянную глубину — это можно было наблюдать по мачте-фут-штоку, который специально закрепили на подводной лодке.

В этом же году назначили комиссию, перед которой субмарина должна была пройти на глубине 4,57 метров расстояние в 2,8 км. Дистанция была пройдена, но лодка несколько раз всплывала и ударялась о дно — Александровский объяснил это тем, что под килем субмарины был недостаточный запас глубины.

Гибель

С целью выяснить, какое максимальное давление может выдержать корабль, 22 июня 1871 года лодку загерметизировали и без экипажа погрузили на глубину 25 метров. Через 30 минут по шлангам накачали воздух в прикрепленные к корпусу надувные понтоны и лодка всплыла. Никаких признаков течи не обнаружили. На следующий день контр-адмирал Стеценко приказал опустить лодку на глубину 30 метров. Корпус не выдержал давления, герметичность нарушилась и лодка затонула.

Поднять лодку сразу не удалось, поскольку понтоны не были рассчитаны на такую глубину. 7 сентября 1871 года ее удалось поднять на поверхность воды, после чего она снова затонула. В результате лодку поднимали в несколько этапов и, наконец, 18 мая 1873 года привели на буксире винтового корвета «Гридень» в плавучий док в Кронштадте. В августе 1873 года лодку установили в эллинг Нового Адмиралтейства для ремонта.

Поскольку Александровский предложил удлинить лодку на 10 футов, в связи с необходимостью крупной переделки ремонтные работы были приостановлены. К этому моменту интерес Морского Комитета к ней уже угас. В 1878 году эллинг потребовалось освободить и подводную лодку отправили в гребной порт.

В 1875 году Александровский выступил с предложением переделать лодку в «полуподводную» (заменив пневмомашину на паровую) и приспособить для стрельбы самодвижущимися минами (торпедами), но проект был отвергнут. Было вынесено решение, что лодка непригодна для военных действий, и ее превратили в спасательный понтон при минном отряде.

В сентябре 1901 года лодку Александровского разобрали на металлолом.

Результаты ходовых испытаний

- подводная скорость составляла 3,5 узла;

- запаса воздуха (при первоначальном давлении 57 атмосфер) хватало на 2,5 часа, за которые лодка могла пройти до 9 миль;

- движение в подводном положении было неустойчивым по глубине (27 сентября 1869 года лодка, двигаясь со скоростью 1,5 узла в течение часа, 9 раз всплывала на поверхность);

- наблюдалось значительное отклонение от курса при движении в подводном положении;

- водолазы, выходившие из лодки для крепления мин, не достигали особых успехов.

Оценка проекта

Лодка Александровского стала первой в отечественном флоте подводной лодкой с механическим приводом, впервые использовалась двухвальная машинная установка и продувание водяного балласта посредством сжатого воздуха. Так же впервые в России на подводной лодке был использован магнитный компас. В ходе испытаний удалось получить практические данные о гидродинамических явлениях. Была выявлена необходимость установки горизонтальных кормовых рулей (но недостаточная скорость лодки Александровского не позволила в полной мере оценить их эффективность).

Не смотря на все плюсы проекта, дальнейшего развития он не получил — использование пневматического двигателя имело слишком много недостатков.

Основные недостатки

Ссылки на источники информации

- https://zonwar.ru/news/news_26_Submarine_Alexandrovsky.html

- https://topwar.ru/20426-podvodnaya-lodka-i-f-aleksandrovskogo.html

- https://navalmuseum.ru/collection/ship/modeli?id=1193

- https://www.adfontes.veles.lv/warriors_trad/submarines/alex.htm

Литература

- Тарас А.Е. История подводных лодок 1624 - 1904. — АСТ, 2002.