Участник:RedMachines:ru

Описание, история создания и службы линейных кораблей типа "Советский Союз"

В середине 30-х годов советское руководство приняло решение о создании в кратчайшие сроки сильного военно-морского флота, ядром которого должны были стать многочисленные линейные корабли (ЛК) и тяжелые крейсера (КРТ). В соответствии с утвержденной 16 июля 1936 г. программой "Крупного морского судостроения", за семь лет (1937—1943 гг.) намечалось построить восемь линейных кораблей типа "А" с 406-мм артиллерией главного калибра (ГК) и 16 кораблей типа "Б" с 305-мм ГК. При этом строительство первых восьми кораблей (по четыре каждого из типов) должно было начаться в 1937 г. Их надлежало спустить на воду в 1939 г. и ввести в строй в 1941 г.

| Наименование программ и планов | Дата принятия или представления | Срок реализации | Количество линкоров, вводимых в строй | Примечание |

| Программа "Крупного морского судостроения | Постановление СТО от 16.07.36 | 1937-1943 | 8 ед. типа "А" (35 000 т. ГК — 406 мм) 16 ед. типа "Б" (26 000 т. ГК - 305 мм) | 4 ЛК типа "А" и 4 ЛК типа "Б" закладываются в 1937 г. и сдаются в 1941 г. |

| План строительства боевых кораблей Морских сил РККА | Сентябрь 1937 | 1938-1947 | 6 ед. типа "А" (57000т. ГК - 406 мм) 14 ед. типа "Б" (35 000т. ГК-356 мм)* | |

| Программа строительства боевых и вспомогательных кораблей на 1938—1945 гг. "Большая кораблестроительная программа" | Представлена КО 16.02.38 | 1938-1945 | 15 ед. типа "А" (пр. 23) | |

| План строительства кораблей ВМФ на: | Представлен КО 2.09.39 | 1938-1947 | Заявка НК ВМФ - 10 ед. пр. 23 Принято НКСП 7 ед. пр. 23 | Иметь в постройке: НК ВМФ- 16 ед. пр. 23; НКСП- 14 ед. пр. 23 |

| 3-е пятилетие | -//- | 1938-1942 | — | Иметь в постройке: НК ВМФ- 8 ед. пр. 23; НКСП- 6 ед. пр. 23 |

| 4-е пятилетие | -//- | 1943-1947 | Заявка НК ВМФ - 10 ед. пр. 23; Принято НКСП - 7 ед. пр. 23 | Иметь в постройке: НК ВМФ- 16 ед. пр. 23; НКСП- 14 ед. пр. 23 |

| План строительства кораблей ВМФ на 1940-1942 гг. Корректированный план на 3-е пятилетие | Представлен КО 19.04.40 | 1940-1942 | — | Иметь в остройке 6 ед. пр. 23 |

| О плане военного судостроения на 1941 г. | 1Постановление КО от 19.10.40 | 1941 | — | Иметь в постройке по 1942 г. включительно 3 ед. пр. 23 |

| * От линкора "Б" отказались в феврале 1938г., однако в дальнеёших планах он фактически возродился в виде тяжёлого крейсера пр. 69. Планом на 3-е пятилетие намечалось иметь в постройке (в 1938-1942гг) 4 таких корабля, фактически заложили 2. |

К концу 1936 г. были разработаны эскизные проекты новых линкоров и начато их техническое проектирование. 23 января 1937 г. вышло постановление Совета Труда и Обороны (СТО) при Совете Народных Комиссаров (СНК) СССР "О развертывании строительства линкоров", в котором подтверждались намеченные ранее сроки закладки и сдачи кораблей, а также указывалось, что "...строительство линейного флота в кратчайшие сроки и усиленными темпами является для наркоматов тяжелой и оборонной промышленности центральной оборонной задачей на ближайшие годы".

Рассматривая эти планы ретроспективно, приходится только удивляться оптимизму составителей в отношении сроков их реализации. Ведь было хорошо известно, что проектирование и строительство первых четырех русских линкоров-дредноутов типа "Севастополь" заняло почти восемь лет (1907—1914 гг.), причем в условиях непрерывного строительства все более крупных броненосцев и наличия безотказной иностранной технической помощи.

В 1936—1937 гг. приходилось начинать практически заново: прежний опыт создания крупных кораблей во многом устарел и частично утратился. Не было нужного научно-технического задела ни по крупнокалиберной артиллерии, ни по энергетическим установкам. Броневое производство, сосредоточенное на Ижорском (Колпино) и Мариупольском им. Ильича заводах, утратило опыт изготовления толстой брони, не производившейся с дореволюционных времен. Промышленность страны в то время располагала тогда семью крупными стапелями, на которых ранее строились линкоры (четыре в Ленинграде и три в Николаеве). Все они нуждались в реконструкции. Для приема новых линкоров не годился ни один из имевшихся сухих доков, а подходные фарватеры судостроительных заводов необходимо было очистить и углубить. Кроме того, ощущалась острая нехватка квалифицированных работников всех специальностей. Планы в дальнейшем практически ежегодно корректировались в сторону сокращения количества подлежащих постройке кораблей и увеличения сроков реализации запланированного (табл. 1). Так, если в начале 1938 г. заявка наркома ВМФ включала 15 линкоров типа "А" (пр. 23), которые предполагалось ввести в строй в конце 1945 г., то осенью 1939 г. флот просил уже только 10 таких кораблей, причем к концу 1947 г. Наркомат судостроительной промышленности (НКСП) соглашался сдать к этому сроку лишь семь, причем при условии своевременных поставок заводам-строителям брони, энергетического, оборудования, вооружения и т. п., а также обеспечения их специалистами.

В соответствии с "Планом строительства кораблей ВМФ на 3-е и 4-е пятилетия" расчетная продолжительность постройки линкоров (головного - 63 мес, серийного - 50 мес) принималась на основе иностранного опыта. Первые линкоры пр. 23 должны были быть сданы в 1943 г. (табл. 1). Однако план не был утвержден правительством и также оказался неисполнимым даже по количеству закладок из-за неготовности стапелей.

Тип «Советский Союз»

| 59,150 / 65,150 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 269,4 / 38,9 / 10,19 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1292 чел. Общая численность |

| 66 чел. Офицеры |

| 1226 чел. Матросы |

| 375—420 / 230—365 мм. Пояс/борт |

| 25+155+50 мм. Палуба |

| 425 мм. Барбеты |

| 495 / / / мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 425 мм. Боевая рубка |

В итоге были заложены только четыре линкора пр. 23: в 1938 г. "Советский Союз" на Балтийском заводе в Ленинграде и "Советская Украина" на заводе им. А. Марти в Николаеве, оба на еще незаконченных стапелях, а в 1939-1940 гг. - "Советская Белоруссия" и "Советская Россия" в строительных доках-эллингах недостроенного завода № 402 в Молотовске.

В середине 1940 г. выяснилось, что при строительстве заложенного 21 декабря 1939 г. линкора "Советская Белоруссия" из-за низкой квалификации работающих был допущен "массовый брак по клепке": до 70 тыс. поставленных заклепок оказались выполненными из неспецифицированной стали (гораздо более низкого качества, чем это требовалось). Все работы по формированию корпуса этого корабля пришлось приостановить при технической готовности 2,57%, а в соответствии с постановлением правительства от 21 октября 1940 г. его постройка была прекращена. Выставленный в док металл был частично использован при строительстве линкора "Советская Россия". Этим же постановлением предписывалось в 1941 г. новые линкоры не закладывать, и к началу войны их осталось в постройке всего три. В соответствии с последними довоенными планами, их предполагалось спус-тить на воду в 1943 г. и сдать в 1945 г.

Трудности при строительстве этих кораблей были обусловлены недостаточностью производственного потенциала страны в целом. До войны ученым и проектантам корабля удалось завершить основной объем намеченных научно-исследовательских работ, разработать практически всю проектную документацию и выпустить 69% рабочих чертежей для головного корабля. До I квартала 1939 г. постройка двух первых линкоров, заложенных еще до завершения окончательного технического проекта, сдерживалась выпуском рабочих чертежей.

В 1939-1940 гг. строительство линкоров отставало от плановых сроков прежде всего из-за задержек с поставками металла, а также вследствие его частичной недоброкачественности (несоответствия техническим условиям). Кроме того, из-за недопоставки металла заводами Наркомата черной металлургии по распоряжению наркома судостроительной промышленности И. Ф. Тевосяна корпусная сталь направлялась прежде всего на заложенные в 1939 г. легкие крейсера пр. 68 и только потом - на головной линкор "Советский Союз" и первый серийный "Советская Украина".

Еще хуже обстояло дело с броней. Перед Ижорским и Мариупольским заводами была поставлена задача по многократному увеличению выпуска брони, толщина которой должна была превышать освоенную до 1917г. Как известно, корабельная броня подразделяется на гомогенную (однородную по всей толщине) и гетерогенную (с более твердым наружным слоем), применявшуюся соответственно для горизонтального и вертикального бронирования. Наиболее сложным было производство гетерогенной цементированной брони по патенту Круппа (броня КЦ), приобретенному Россией в начале XX века. Броневое производство было весьма сложным и дорогим. Стоимость гомогенных плит в 2-2,5 раза превышала стоимость обычной судостроительной стали, а цементированных - в 4-7 раз.

Первые правительственные решения об увеличении производства брони, подобно другим документам о постройке "Большого флота", отличались удивительным оптимизмом. Так, в начале 1937 г. в соответствии с постановлением СТО бронезаводы должны были прокатать 3000 т линкоровской брони, "чтобы в 1938 г. были решены основные технические вопросы и ее производство можно было считать освоенным". Достичь это предполагалось на прежнем оборудовании лишь с частичной реконструкцией обоих старых заводов. Между тем предельные характеристики броневых плит, которые эти заводы могли освоить после частичной реконструкции, были заметно меньше требовавшихся для новых линкоров. Поэтому заводы даже в 1 938 г. отказывались от изготовления плит толщиной более 200мм.

Коренная реконструкция обоих бронезаводов была предусмотрена постановлением СНК СССР от августа 1938 г. После ее проведения с 1940 г. годовой выпуск брони Ижорским и Мариупольским заводами должен был составить соответственно 30 и 40 тыс. т (вместо 5685 и 3496 т в 1938 г.). Кроме того, в Челябинске намечалось строительство нового завода производительностью 50 тыс. т брони в год.

Старые заводы были оборудованы импортными мощными прессами мощностью 12 и 15 тыс. т и другим станочным оборудованием. В Мариуполе создавался уникальный кузнечно-прессовый цех с мостовым краном для подъема слитков массой до 300 т. В Европе подобный цех был лишь на заводе Круппа в Эссене. Такое же сооружение планировалось создать и в Челябинске, однако с 1939 г. основное внимание было сконцентрировано на Мариупольском заводе. Затяжное строительство на нем кузнечно-прессового цеха с прессом мощностью 15-тыс. т привело к нетривиальному решению: слиток отливался в Мариуполе и на специальной железнодорожной платформе с теплоизоляцией (температура слитка не должна была при транспортировке опускаться ниже 800 °С) отправлялся для ковки на Новокраматорский завод.

Поскольку намеченные планы по резкому увеличению выпуска брони выполнить в срок не удавалось (в 1940 г. ее выпуск ожидался вдвое меньшим ранее намеченного), была предпринята попытка приобрести недостающую броню в Германии. В "Информационной справке по состоянию дел с производством брони в СССР и попыткой закупить ее у Круппа", отправленной 25 июня 1940 г. зам. наркома ВМФ Л. М. Галлером и наркомом СП И. И. Носенко наркому внешней торговли А. И. Микояну, говорилось: "...для обеспечения строительства кораблей в 1940 г. бронепромышленность СССР должна дать, как минимум, 45 000 т, ...реально будет 30-32 000т. В 1941 г. тяжелой брони потребуется ...около 87 000т, тогда как бронезаводы даже с учетом выполнения плана капитальных работ могут дать не более 60 000 т... Таким образом, без получения импорта установленные сроки постройки ЛК и КРТ находятся под угрозой срыва".

Однако переговоры с фирмой Круппа оказались неудачными. Немцы соглашались поставлять толстую цементированную броню не удовлетворяющую нашим техническим условиям, причем более низкого качества, чем для своих кораблей. Что касается гомогенной брони (соглашением намечалась поставка 31 тыс. т бронелистов), то какое-то ее количество до начала войны получить удалось, что, однако, не решало проблемы.

Приведенные выше цифры по производству брони в 1940 - 1941 гг. были прогнозными (фактически в 1940 г. было произведено всего 27 438 т) и, кроме того, не учитывали отбраковку брони по результатам отстрелов на полигоне, которая в лучшем случае достигла 30-40%. Так, в 1939 г. оба завода поставили для двух линкоров пр. 23 всего около 1 800 т брони, из которой 996 т, то есть все 11 партий, поставленных Мариупольским заводом, были по результатам отстрелов на полигоне забракованы, в то время как только на один головной линкор требовалось поставить 10 тыс. т. При этом в 1939 г. Мариупольский завод не смог выпускать для отрасли плиты толщиной свыше 230 мм.

В связи с трудностями в освоении толстой брони КЦ проводились опыты (отстрелом) по замене ее более простой в изготовлении односторонне закаленной броней без цементации (броня БЦ), которая при той же твердости, что и КЦ, имела меньшую вязкость и большую склонность к разломам и трещинам. Тем не менее, в ноябре 1940 г. ВМФ и НКСП выпустили совместный приказ об использовании для толщин свыше 200 мм брони БЦ, а цементированной брони КЦ - для меньших толщин.

Несмотря на громадный размах работ и достигнутые успехи, советская броневая промышленность оказалась не в состоянии обеспечить запланированное продвижение строительства линкоров пр. 23 и тяжелых крейсеров пр. 69 даже на ранних его стадиях, когда цементированная броня (причем сравнительно небольших толщин) требовалась лишь в ограниченном объеме, практически только для траверзных переборок. По мере постройки кораб-лей и увеличения потребности в толстой броне (для навешивания бортового пояса) трудности с ее поставкой могли только возрасти.

Другой причиной, сдерживавшей строительство линкоров, являлась неготовность их энергетического оборудования: главных турбозубчатых агрегатов (ГТЗА), главных котлов, вспомогательных механизмов и валопроводов.

В середине 30-х годов серийный выпуск главных механизмов (по итальянским образцам) для легких крейсеров и эсминцев уже успешно осваивался, однако для линкоров и тяжелых крейсеров нужны были еще более мощные; ГТЗА и котлы, что требовало перехода на более высокие параметры пара. Разработка и изготовление новых ГТЗА, оказавшихся в то время срмыми мощными в мире, были поручены Харьковскому турбогенератіорному заводу (ХТГЗ) им. Сталина. Она велась при технической помощи швейцарского филиала английской фирмы Brown Bovery Co (ВВС). Технический проект агрегата номинальной мощностью 67 тыс. л. с. был завершен к осени 1938 г., однако производство ГТЗА затягивалось.

Осенью 1938 г. еще существовали планы оснащения нескольких линкоров импортными ГТЗА, но весной 1939 г. стало ясно, что такие поставки будут сделаны только для ЛК завода № 402. Фирма ВВС обязалась поставить в СССР четыре комплекта ГТЗА (один из них действующий макетный) с соответствующими вспомогательными механизмами. Три комплекта (включая макетный) были доставлены в Архангельск в 1940 г. (четвертый, законченный в 1941 г., так и остался в Швейцарии). Став в стране монополистом по изготовлению ГТЗА для крупных кораблей (пр. 23, 69, а также 68), ХТГЗ оказался перегруженным этими заказами, но даже в 1939 г. не имел стенда для их испытаний. Тем не менее в 1940 г. завод должен был выпустить 6 "линкоровских" ГТЗА, в 1941 - 1942 гг. - 12. Хотя постановление Комитета обороны (КО) при СНК СССР и обязывало харьковчан поставить заводу № 189 для головного линкора "Советский Союз" все три ГТЗА к апрелю 1940 г., ХТГЗ от заключения соответствующего договора уклонился. Повторным постановлением КО сроки поставки первого комплекта ГТЗА были передвинуты на октябрь, а второго (для "Советской Украины) на ноябрь 1940 г. Не имея стальных поковок турбинных валов, которые ему должен был поставить завод № 221 ("Баррикады"), ХТГЗ так и не заключил с Управлением кораблестроения (УК) ВМФ договора на поставку ГТЗА для линкоров и тяжелых крейсеров и не изготовил ни одного из них.

Сорваны были все сроки и по созданию главных котлов линкоров пр. 23 (исполнитель - завод № 189). Разработка, изготовление и испытания опытного котла затянулись до начала 1941 г., тогда как плановый срок их окончания был сентябрь 1938 г. Это сильно задержало создание более мощного головного котла, рабочие чертежи которого предполагалось закончить к 15 июня 1941 г., а испытания завершить в IV квартале того же года. Между тем по генеральному графику постройки головного линкора погрузка на него главных котлов должна была состояться еще в 1940 г. Часть вспомогательных механизмов котельных отделений была получена из-за рубежа.

Проблемным оказалось и изготовление гребных валов для крупных кораблей, так как в СССР не было необходимого станочного оборудования. Его закупили в Германии в 1939-1940 гг. Первоначально планировалось поручить изготовление всех 36 фрагментов валов (гребных, упорных, промежуточных) для головного линкора сталинградскому заводу № 221 (срок поставки - март 1940 г.). Для серийных кораблей выпуск валов намечалось организовать на Новокраматорском машиностроительном заводе. Однако оба завода оказались перегруженны другими заказами (прежде всего артиллерийскими). Валы пришлось заказывать за рубежом. Так, в 1940 г. в Голландии был размещен заказ на 75 фрагментов валопроводов для кораблей пр. 23 и 69, а в Германии - на 8 линий валов для линкоров пр. 23. К началу войны они полностью поставлены не были. Например, завод № 189 получил лишь несколько таких фрагментов с завода № 221.

Из-за несвоевременности изготовления всего энергетического оборудования для первых двух линкоров их спуск на воду в 1943 г. с полностью погруженными главными механизмами был сорван.

Еще одним важным фактором, который по мнению руководства НКСП задерживал постройку крупных кораблей, была нехватка рабочей силы. В 1938 г. трудоемкость постройки линкора пр. 23 оценивалась в 31,5 млн чел.-ч (из них 45% - корпусные работы); считалось, что при 4-летнем сроке строительства на нем должно быть занято 6500 чел., из них 4500 чел. непосредственно на корабле. По оценке НКСП для нормального развития строительства линкоров, тяжелых и легких крейсеров требовалось к 1942 г. увеличить численность работающих на заводах более, чем в 2 раза по сравнению с уровнем 1938 г.

Понимая нереальность такого наращивания обычными способами, нарком СП И. Ф. Тевосян предложил прикомандировать к строящимся кораблям "...специальные команды краснофлотцев и старших специалистов для участия в строительстве этих кораблей с момента их закладки до окончания сдаточных испытаний". Нарком СП считал, что "...осуществление этого мероприятия потребует увеличения контингента призываемых в РККФ на 20 тыс. чел. ежегодно, но является совершенно необходимым для реального окончания строительства кораблей в установленные сроки". Нарком ВМФ с таким предложением не согласился, и оно не было реализовано. В итоге довести численность работающих до требуемой не удалось. Так, к 22 июня 1941 г. на судостроительных предприятиях Ленинграда и Николаева работало соответственно около 24,7 и 28,6 тыс. чел. или около 50% от численности, планировавшейся для них к концу 1940 г.

В соответствии с планами строительства кораблей ВМФ на 3-ю и 4-ю пятилетки поставка для линкоров артиллерийского вооружения должна была начаться с 1941 г. Головным по изготовлению орудий был определен ленинградский завод №232 ("Большевик"), а его основными контрагентами - завод № 221 ("Баррикады") и Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ), на который возлагалось, в частности, изготовление люлек для 406-мм орудий.

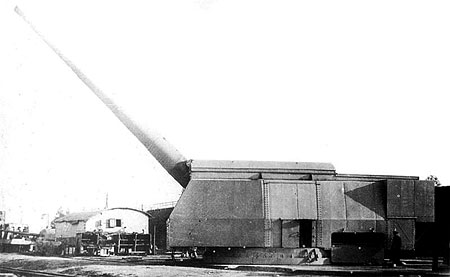

Если разработка и освоение в производстве самих орудий не вызывали особых затруднений (завод № 221 изготовил 12 - 406-мм стволов, причем один из них был отстрелян на полигоне под Ленинградом), то сооружение башенных механосборочных цехов оказалось сложной задачей. Такой цех площадью 54 тыс. м построили и полностью оснаститили только на ЛМЗ. В одном из пролетов находился импортный карусельный станок с план-шайбой диаметром 1 8 м (для расточки оснований башен), устанавливались два 250-тонных мостовых крана, строились "ямы" для сборки 406-мм башен МК-1. Для их транспортировки частично в разобранном состоянии по Неве на Балтийский завод был спроектирован специальный лихтер. Первая башня должна была быть смонтирована на "яме" в I квартале 1941 г. (в дальнейшем срок был перенесен на вторую половину года).

В Николаеве башенный цех завода № 198 строился, как и на ЛМЗ, с 1937 г. Однако к началу октября 1940 г. на нем удалось установить лишь около 50% необходимого станочного оборудования. Поэтому была предпринята оказавшаяся безуспешной попытка передать изготовление башен для "Советской Украины" на Старокрамоторский машиностроительный завод (СКМЗ) им. С. Орджоникидзе. В Молотовске на заводе № 402 сооружение башенного цеха до войны практически не было начато, а заказанный для него карусельный станок так и остался в Германии. Поэтому было предложено оснастить линкор "Советская Россия" башнями, изготовленными в Ленинграде, и доставлять их в Молотовск по Беломорско-Балтийскому каналу. Однако планы 3-й пятилетки по изготовлению шести башен МК-1 ВІ941 г. и трех - в 1942 г. были сорваны.

Выпуск двухоорудийных 152-мм башен МК-4 намечалось поручить СКМЗ. Ссылаясь на загрузку завода другими заказами, Наркомат вооружения настаивал на передаче этого заказа другому предприятию. В итоге ни одна из башен МК-4 так и не была изготовлена. К началу войны не был закончен и опытный образец спаренной 100-мм башенной артуста-новки МЗ-14, работы по которой вел ЛМЗ. Больше повезло 37-мм автомату 46-К, опытный образец которого был изготовлен заводом № 8 им. Калинина и установлен на линкоре "Октябрьская Революция".

Сложная ситуация была с выпуском приборов управления стрельбой (ПУС) для линкоров и тяжелых крейсеров, возложенным на завод № 212. В 1941 г. он располагал вдвое меньшим количеством станко-часов, чем требовалось для выполнения плановых заданий.

Срыв плановых сроков изготовления артустановок не влиял прямым образом на ход строительства линкоров в 1939-1941 гг., поскольку монтаж вооружения должен был начаться после спуска кораблей на воду, намеченного на 1943 г.

Одновременно с постройкой линкоров для них должны были сооружаться достроечно-ремонтные сухие доки. На черноморском и северном театрах их местоположение определялось однозначно: Севасто-поль и Молотовск. На Балтике еще в 1933 г. новую военно-морскую базу (ВМБ) с доковым комплексом намечалось строить в Лужской губе Финского залива. Первоначально ее предполагалось соорудить к зиме 1941 г. Затем появился вариант создания ремонтно-достроечной базе в Копорском заливе, подальше от границы с Эстонией, но в январе 1938 г. нарком ВМФ П. А. Смирнов докладывал председателю КО В. М. Молотову о целесообразности ее строительства в более защищенном районе Большая Ижора-Ораниенбаум-Стрельна, а следующий нарком ВМФ М. П. Фриновский остановился на Большой Ижоре. Однако конкретные шаги в данном направлении были предприняты только с утверждением окончательного технического пр. 23.

Таблица 2. Стоимость постройки кораблей довоенных проектов

| Корабли | Стоимость, млн. руб |

| Линейный корабль пр. 23 | 1180 |

| Линейный корабль пр. 23 | 850 |

| Лидеры пр. 1 и 38: | |

| на заводах европейской части страны | 29,1-38,7 |

| на заводах Дальнего Востока | 52,15-52,25 |

| Эскадренные миноносцы пр. 7: | |

| на заводах европейской части страны | 20,4-27,35 |

| на заводах Дальнего Востока | 37,65-41,95 |

| Подводные лодки: | |

| ТXII серии | 3,8 |

| XV серии | 5,5 |

| X серии | 7,7 |

| IX серии | 11,0 |

| XIII серии | 13,0 |

| Текст ячейки | Текст ячейки |

| XIV серии | 26,6 |

Постановлением от 13 июля 1939 г. КО обязал Наркомат строительства (ИКС) построить на КБФ, ЧФ и ТОФ по одному сухому доку для линкоров типа "Советский Союз" (в Молотовске к этому времени такие работы уже начались). Первые два должны были быть готовы к 1 июня 1 942 г., а третий - к 1 июля 1944 г. Были созданы две правительственные комиссии: по выбору местоположения доков (председатель - нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов) и по разработке ТЗ на доки (председатель - академик А. Н. Крылов). Уже 2 октября 1939 г. Н. Г. Кузнецов докладывал В. М. Молотову, что комиссия выбрала на Балтике район Большая Ижора, а ориентировочная стоимость этого строительства составит 547 млн руб. Однако к реализации этого плана приступить не успели.

После начала войны с Финляндией и появления перспектив переноса государственной границы на запад, а также базирования части сил КБФ в Эстонии и Латвии, НК ВМФ вновь вернулся к идее создания в Лужской губе ВМБ с доковым комплексом. В соответствии с постановлением КО от 4 января 1940 г. эту базу предполагалось строить на восточном берегу губы в районе селения Ручьи. Новая ВМБ с причальной стенкой длиной 3630 м должна была обеспечивать базирование кораблей всех классов, в том числе одного линкора пр. 23 и одного тяжелого крейсера пр. 69. Одним из основных сооружений новой базы должен был стать сухой док длиной 350 м и средней (по высоте) шириной 47 м с судоремонтными мастерскими (общий объем помещений цехов - около 360 тыс. м ). Намеченные сроки строительства дока постоянно срывались, в связи с чем 20 июня 1941 г. Н. Г. Кузнецов обратился к заместителю председателя СНК СССР Н. А. Вознесенскому с письмом, содержащим просьбу о введении в строй дока строящейся ВМБ "Ручьи" не позднее, чем во II квартале 1 943 г. Аналогичный док сооружался и в Севастополе в Килен-Балке. Обе эти стройки остались незавершенными, как и линкоровский док в Молотовске на острове Ягры. Не были углублены и подходные фарватеры. Таким образом, казавшийся сначала второстепенным вопрос о доках (а также фарватерах) вылился в сложную проблему, для решения которой требовались затраты, соизмеримые со стоимостью линкора, которая в 1940 г. была определена в 1180 млн руб. Учитывая опыт предыдущих отношений УК ВМФ с заводами по этому вопросу, фактическая стоимость головного линкора, вероятно, оказалась бы не менее 1 500 млн руб. Сравнительные данные о стоимостях постройки кораблей ряда довоенных проектов приведены в табл. 2. К началу войны затраты на линкоры пр. 23 превысили 600 млн руб. (плюс на НИОКР только в 1936-1 939 гг. было истрачено не менее 70-80 млн руб.).

После 22 июня 1941 г. в соответствии с постановлениями Государственного комитета обороны (ГКО) от 8, 10 и 19 июля все работы по созданию линкоров и тяжелых крейсеров были приостановлены, а их корпуса законсервированы. Интересно отметить, что в составленном Н. Г. Кузнецовым (в 1940 г), варианте плана 1941 г. на случай начала войны, предусматривалось "совершенно прекратить постройку линкоров и крейсеров на всех театрах, кроме Белого моря, где оставить достройку одного ЛК для освоения постройки тяжелых кораблей будущего".

На момент прекращения строительства техническая готовность кораблей в Ленинграде, Николаеве и Молотовске составляла соответственно 21,1 9%, 17,5% и 5,04% (по другим данным - 5,28%). При этом головной линкор "Советский Союз" по собственным работам завода-строителя имел готовность 30,72%, а по контрагентским поставкам и работам - всего 6,23%. Корпус корабля был в основном собран под еще не настланную верхнюю палубу и почти полностью выполнен под нижнюю, а кормовая часть была собрана на 80-85%. Выставленный на стапель металл составил 87,5% массы металлического корпуса с подкреплениями и фундаментами и 18,3% массы по разделу "Бронирование".

Первый серийный линкор "Советская Украина" несколько отставал по готовности от головного. Монтаж механического оборудования (кроме водоотливных гидротурбин) ни на одном из этих кораблей не начинался из-за его полного отсутствия. В Молотовске же, где уже находились три комплекта импортных ПГЗА, сборка корпуса линкора "Советская Россия" не вышла из самой ранней стадии: в районе 16-184 шп. (на протяжении около 70% длины корабля) были собраны конструкции двойного дна и выставлены нижние поясья части переборок. Брони завод № 402 получил к началу войны всего 490 т. Ретроспективный анализ поставки основных комплектующих изделий, брони и хода постройки линкоров показывает, что, не начнись война, намеченные сроки ввода их в строй (1945 г.), вероятно, пришлось бы переносить.

В годы войны попавший в руки немцев корпус "Советской Украины" был частично разобран (снято около 4000 т металла), а при отступлении из Николаева немцы приложили немало усилий к приведению корабля в состояние, исключающее возможность достройки. Корпус был подорван в районе 162-190 шп., ряд отсеков заполнен водой, а строительные леса подожжены. В итоге в 1944 г. техническая готовность корабля снизилась более чем в 2 раза. У двух других строившихся линкоров она за годы войны уменьшилась очень незначительно.

Для выработки предложений по дальнейшей судьбе недостроенных кораблей в августе 1946 г. была образована комиссия под председательством заместителя министра судостроительной промышленности И. И. Носенко. ЦКБ-17, куда были переданы работы по пр. 23, в своем заключении отметило, что линкоры даже после модернизации будут уступать по своим боевым качествам значительному числу уже построенных иностранных линкоров, то есть, по сути, высказалось против достройки. Тем не менее в части линкоров заключение комиссии не было окончательным "ввиду сложности вопроса" (ведь И. В. Сталин высказался за достройку одного корабля). Если в отношении корпусов "Советской Украины" и "Советской России" рекомендация была однозначной - разобрать, то по головному линкору "Советский Союз" комиссия предложила два варианта: разобрать и достроить по корректированному проекту, - сопроводив каждый из них соответствующими пояснениями.

В пользу достройки говорило наличие на Балтийском заводе сохранившегося с технической готовно-стью 19,5% корпуса головного линкора, а в Молотовске - трех комплектов импортных ГТЗА, которые могли быть на него установлены после соответствующей переделки фундаментов в турбинных отделениях. Корректировка проекта была нужна также и вследствие устаревания ряда технических решений, а также из-за необходимости усовершенство-вания вооружения.

Доводы "против" сводились прежде всего к тому, что разработанный в 1936- 1939 гг. проект уже в значительной мере устарел: зенитное вооружение недостаточно, РЛС отсутствуют, палубное бронирование слабое, донная защита мала, размагничивающего устройства нет, отсутствует амортизация механизмов и приборов. Кроме того отмечалось, что скорость полного хода недостаточна, а отсутствие преимущества в скорости перед последними иностранными линкорами не даст нашему кораблю возможности удерживать противника на выгодных для боя дистанциях и курсовых углах. Сравнение в то время велось с гораздо более мощными линкорами ВМС США типа "Montana" (ГК в составе 4 х 3 - 406-мм орудий вместо 3x3 - 406-мм у нашего). Делался вывод, что ЛК пр. 23 почти не имеет шансов на удачный исход боя. Тот факт, что линкоры типа "Montana" не закладывались, а их постройка была отменена еще в 1943 г., то ли был у нас неизвестен, то ли, что более вероятно, просто игнорировался.

Против достройки комиссией выдвигался и такой курьезный довод: "ТТЭ ЛК расшифрованы в связи с оккупацией завода... на стапеле которого находился корабль".

Но были и более убедительные доводы. Так, корректировка проекта и выпуск рабочих чертежей оценивались в 2-2,5 млн конструкторских часов, то есть требовали 2,5-3 лет работы ЦКБ-17 с освобождением его от других работ. Следовало учитывать и загрузку прочих организаций. Все это неблагоприятно отразилось бы на разработке проектов кораблей новой программы (крейсера пр. 68бис, 82 и 65).

Кроме того, комиссия отметила, что достройка одного линкора с индивидуальным оборудованием с производственной точки зрения нерентабельна и вызовет большие трудности с размещением заказов на его изготовление. В первую очередь это коснется поставок брони предельной толщины, изготовление которой до 1941 г. освоено не было, следовательно, напряженное положение с броней еще более осложнится. Так же будет обстоять дело с постройкой башен, ПУС и электротехнического оборудования. По трудоемкости достройка "Советского Союза" ориентировочно приравнивалась к постройке 5-6 легких крейсеров пр. 68бис (последнее комиссия сочла более предпочтительным).

Руководство МСП было категорически против достройки линкора. Эту точку зрения поддержало и Главное управление кораблестроения ВМФ. Его начальник инженер вице-адмирал Н. В. Исаченков в марте 1946 г. докладывал в Генеральный штаб: "В случае достройки "Советского Союза" пришлось бы провести серьезную переработку проекта, что займет не менее 2-3 лет. При этом мы все равно не получили бы современного ЛК. Считаю целесообразным достройку ЛК "Советский Союз" не проводить и разобрать его".

24 марта 1947 г. вышло постановление Совета Министров (СМ) СССР "О недостроенных кораблях предвоенной и военной постройки". Из линкоров оно касалось только "Советской Украины" и "Советской России", которые предписывалось разобрать на стапелях. Согласно постановлению СМ СССР от 29 мая 1948 г по ЛК "Советский Союз", его корпус был разобран в 1949 г., а один отсек (район 108-1 14 шп.) спущен на воду и оборудован для натурных испытаний подводной защиты, которые так и не состоялись (табл. 3).

Уроки проектирования и строительства линкоров и тяжелых крейсеров в довоенный период доказали несостоятельность мнения руководства, полагавшего в середине 30-х годов, что "большим скачком" (как это удалось в авиа- и танкостроении, а отчасти и в судостроении) с привлечением иностранной технической помощи можно в считанные годы достичь лучшего мирового уровня в крупном надводном судостроении, наладив серийный выпуск больших и малых линкоров (тяжелых крейсеров) по несколько единиц в год.

Экономика и промышленность страны были совершенно не готовы к этому, а упование на иностранную помощь ставило намеченную программу в полную зависимость от складывающейся внешнеполитической ситуации, для влияния на которую эти корабли в основном и предназначались. На рубеже 1940-1941 г. складывалась тупиковая ситуация: к началу надвигающейся войны с Германией они явно не поспевали (да и не очень были нужны в такой войне), а продолжение их постройки фактически являлось лишь созданием задела на неопределенное послевоенное будущее. Такая затяжка с постройкой заведомо обрекала заложенные корабли на моральное устаревание. Можно предположить, что эта ситуация была вполне осознана И. В. Сталиным, в результате чего строительство линкоров и тяжелых крейсеров с конца 1940 г. было исключено из высших государственных приоритетов и, по сути дела, пущено на самотек. Иначе трудно понять, почему за полный срыв всех ранее намеченных планов постройки тяжелых кораблей никто не был наказан и, более того, некоторые их участники удостоились Сталинской премии. Провал с созданием этих кораблей в известной мере замаскировала разразившаяся война.

Полученный урок пошел впрок. В первой послевоенной десятилетней программе военного судостроения самыми крупными кораблями оказались уже менее претенциозные тяжелые крейсера пр. 82, причем в гораздо более умеренном, чем ранее, количестве (4 ед. за 10 лет). Новые линкоры (пр. 24) в этой программе были лишь обозначены закладкой. Серьезно заниматься ими в Минсудпроме не собирались. Со смертью И. В. Сталина крупные боевые корабли надолго исчезли из наших судостроительных программ. Синдром негативного к ним отношения сохранялся у руководства всех уровней вплоть до конца 60-х годов.

Тем не менее, предвоенные работы по созданию тяжелых артиллерийских кораблей явились мощным импульсом для развития потенциала не только судостроительной, но и обеспечивающих ее других отраслей промышленности. Следует констатировать, что работы по созданию тяжелых кораблей с чисто технической точки зрения явились весьма поучительным и полезным этапом отечественного военного судостроения.

Информация из открытых источников: https://navycollection.narod.ru/ https://ru.wikipedia.org/