Сообразительный (1939)

История создания

Постройка

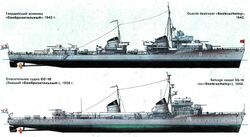

Эсминец «Сообразительный» первоначально был заложен на заводе № 200 имени 61 коммунара в Николаеве 15 октября 1936 года (заводской № С-1078) по проекту 7, позднее там же 3 марта 1939 года он был перезаложен по улучшенному проекту 7У. Спуск на воду состоялся 26 августа 1939 года. До 25 сентября 1940 года «Сообразительный» имел название «Прозорливый».

На государственные испытания в базу Севастополь эсминец «Сообразительный» вышел в конце 1940 года. Тогда же в командование кораблём вступил старший лейтенант Сергей Степанович Ворков, который находился в этой должности на протяжении последующих четырёх лет. 10 мая 1941 года «Сообразительный» был принят государственной комиссией. 7 июня на эсминце впервые торжественно подняли Военно-Морской флаг СССР, и корабль официально вошёл в состав Черноморского флота. «Сообразительный» включили в состав 3-го дивизиона эсминцев Отряда лёгких сил, базировавшегося на Севастополь. До начала Великой Отечественной войны, в которой новейшему эсминцу предстояло принять самое деятельное участие, оставалось всего две недели.

Описание конструкции

Основная статья: эсминцы типа «Сторожевой».

Корпус

Эскадренные миноносцы проекта 7У сохранили от своих предшественников проекта 7 стальной корпус клёпаной конструкции с полубаком. Основным отличием стала эшелонная компоновка машинных и котельных отделений, уменьшающая вероятность одновременного затопления сразу всех котельных либо всех машинных отделений разом. Пятнадцать водонепроницаемых переборок и две палубы разделяли корпус эсминца на изолированные отсеки. Дополнительно, в качестве пассивной меры борьбы с затоплениями, конструкторы применили двойное дно, также используемое как топливные ёмкости.

Бронезащиты корпуса, как обычно на эсминцах, в конструкции не предусматривалось. Для обшивки корпуса применялись маломарганцовистые стали марок 20Г и З0Г.

Энергетическая установка и ходовые качества

Главная энергетическая установка (ГЭУ) эсминца была паротурбинной и состояла из двух ГТЗА паспортной мощностью по 24000 л. с. каждый[1], вращавших два трёхлопастных гребных винта. Пар для турбин вырабатывали четыре водотрубных котла вертикального шатрового типа. В расположении машинных (МО) и котельных отделений (КО) была применена эшелонная схема, то есть ГЭУ разделили на два эшелона по длине корабля. Тем самым исключалось нахождение в смежных отсеках нескольких МО или КО подряд и не допускалось возможного затопления всех котлов или всех машин сразу от единственного попадания снаряда или торпеды. Каждый эшелон энергетической установки включал в себя машинное отделение с одним ГЗТА и два котла, каждый из которых монтировался в своём отдельном котельном отделении. Разнесённые друг от друга котельные отделения заставили вывести дымоходы в две отдельные дымовые трубы, вместо характерной для проекта 7 единственной трубы. Мощная энергетическая установка и обтекаемый корпус со значительным отношением длины к ширине обеспечивала эсминцу наибольшую скорость в 36 узлов.

Электроэнергию кораблю обеспечивали два турбогенератора ПГ-3 мощностью по 100 кВт и два дизель-генератора ПН-2Ф мощностью по 31,5 кВт каждый. Бортовая сеть работала на постоянном токе с напряжением 110...115 Вольт.

Вооружение

| Советские эсминцы типа «семёрка» - прекрасные корабли с отличными боевыми качествами. Они были вооружены по принципу «кашу маслом не испортишь»... Артиллерийская автоматика наводки «Б-13» вызывала законное восхищение у наших союзников... В. С. Пикуль, «Реквием каравану PQ-17»

|

Главный калибр

Советские эсминцы проекта 7У проектировались под четыре мощных 50-калиберных 130-мм орудия Б-13, которые были разработаны в 1935 году на основе удачных 55-калиберных крейсерских установок Обуховского завода. Предназначенная для эсминцев одноорудийная палубная установка вместе с 13-мм коробчатым бронещитом весила 12,8 тонн; в диаметральной плоскости эсминца линейно-возвышенно были размещены четыре такие установки.

В боекомплект орудия входили осколочно-фугасные, полубронебойные и дистанционные гранаты – унифицированные по массе, эти 33,5-кг снаряды разгонялись до скорости 870 м/с. Это обеспечивало максимальную дальность стрельбы 139 кбт (27,5 км). Штатный боекомплект составлял по 150 выстрелов раздельного заряжания на каждый ствол; помимо упомянутых ОФ, полубронебойных и дистанционных в боекомплект могли включаться 33,14-килограмовые ныряющие снаряды, а также осветительные весом 34,5 кг. Эти два типа снарядов предназначались для стрельбы уменьшенными зарядами на меньшую дальность – 17 и 58 кабельтовых соответственно.

Качающаяся часть установки снабжалась устройством продувания канала ствола. Подача зарядов и снарядов боезапаса осуществлялась двумя элеваторами на каждое орудие; на случай отказа элеваторов имелись трубы ручной подачи. Заряжание выполнялось вручную, досылка – пневмодосылателем. Затвор орудия был поршневого типа, с пластическим обтюратором. Скорострельность колебалась в пределах 6...10 выстрелов в минуту, в зависимости от угла возвышения. Углы вертикального наведения установки составляли от -5° до +45°.

Могуществу главного калибра соответствовала и система управления огнём (СУО) корабля: ПУС «Мина», выпускаемые ленинградским заводом «Электроприбор», были в числе наиболее совершенных для своего времени. Основным элементом СУО являлся центральный автомат стрельбы ЦАС-2, представляющий собой электромеханический аналоговый вычислитель, размещённый в боевом посту под носовой надстройкой. Информация о целях в систему управления огнём поступала от 4-метровых дальномеров командно-дальномерного поста КДП2-4, размещённого над ходовой рубкой, а гирокомпас и лаг обеспечивали данные о курсе и скорости самого корабля. ЦАС-2 на основе поступавших данных непрерывно вырабатывал координаты, скорость и курсовой угол цели, одновременно выдавая полные углы горизонтальной и вертикальной наводки орудий. ПУС «Мина» позволяли разделять огонь носовой и кормовой групп артиллерии, а также вести огонь по временно скрывающейся морской цели. СУО «Сообразительного», в числе немногих однотипных кораблей, получила также дополнительные автокорректоры для более эффективного ведения огня по берегу.

В целом главный калибр эсминцев проекта 7У был одним из наиболее мощных в своём классе и отлично подходил против надводных и наземных целей, однако не являлся универсальным и против воздушных целей эффективно применяться не мог: для этого недостаточны были углы возвышения орудий и скорости наведения. Для защиты от авиации противника эсминец должен был полагаться исключительно на свою зенитную артиллерию.

Вспомогательная и зенитная артиллерия

При вступлении в строй «Сообразительный» получил штатное для своего проекта зенитное вооружение из двух 52-калиберных 76,2-мм установок 34-К на кормовой надстройке и трёх 45-мм полуавтоматов 21-К на площадке позади передней дымовой трубы, а также четыре 12,7-мм зенитных пулемёта ДШК. На корабле, до предела насыщенном различным вооружением, место для централизованной системы управления зенитным огнём найти было сложно. Проектом была предусмотрена система МПУАЗО «Союз-7У» для управления огнём двух самых мощных 76-мм зенитных установок, но фактически на «Сообразительном» и эта система так и не была смонтирована. В итоге наведение всех зенитных орудий и пулемётов осуществлялось расчётами индивидуально, что не способствовало эффективности огня.

В целом зенитное вооружение эсминцев проектов 7 и 7У даже по довоенным меркам не могло считаться особенно сильным, а начавшаяся Вторая мировая война, наглядно показав колоссально возросшую угрозу кораблям от боевой авиации, сделала эту проблему только острее.

Резервов массы и объёма в конструкции почти не оставалось, тем не менее, ПВО постарались по возможности усилить. По мере службы малоэффективные 45-мм полуавтоматы сначала дополняли, потом и заменяли более совершенными одноствольными 37-мм автоматами в установках 70-К. 760-граммовые снаряды этой пушки выстреливались из ствола длиной 67,5 калибра с начальной скоростью 880 метров в секунду, обеспечивая досягаемость по высоте 6300 метров. Заряжание велось обоймами по 5 унитарных выстрелов в каждой, скорострельность составляла 150 выстрелов в минуту. К 1943-му году, после замены 45-мм пушек 37-мм автоматами, на «Сообразительном» число этих установок 70-К достигло семи. В дополнение к одноствольным ДШК на эсминце смонтировали два спаренных 12,7-мм пулемёта «Кольт-Браунинг» М2 с водяным охлаждением, полученных из США по ленд-лизу.

| Характеристики зенитного вооружения эсминца «Сообразительный» | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Характеристика | 76-мм 34-К | 45-мм 21-К | 37-мм 70-К | 12,7-мм ДШК | 12,7-мм Colt-Browning |

| Длина ствола, калибров | 52 | 43 | 67 | 79 | 90 |

| Длина ствола, мм | 4 223 | 2 397 | 2 315 | 1 070 | 1 143 |

| Масса установки, кг | 4800 | 507 | 1 350 | 195 | 116 |

| Скорострельность, выстр./мин. |

15-18 | 25-30 | 150 | 600 | 750-850 |

| Начальная скорость снаряда (пули), м/с |

816 | 760 | 880 | 830-850 | 866 |

| Масса снаряда (пули), кг | 11,5 | 2,89 | 1,496 | 0,124-0,134 | 0,116 |

| Углы возвышения | -5° ... +85° | -10° ... +85° | -10° ... +85° | -34° ... +85° | -10° ... +80° |

| Максимальная дальность стрельбы, км | 9,5 | 6 | 5 | 5,4 | 4,5 |

Минно-торпедное и противолодочное вооружение

Торпедное вооружение эсминца включало в себя два 533-мм трёхтрубных торпедных аппарата (ТА) 1-Н. Боезапас к ним состоял из шести парогазовых торпед, хранившихся непосредственно в ТА, перезаряжать их возможно было только в базе. В боекомплект могли включаться торпеды типов 53-38, 53-38У и 53-39. Централизованное управление торпедной стрельбой обеспечивали те же ПУС «Мина», которые отвечали за управление огнём главного калибра.

Были предусмотрены минные рельсы для постановки мин; эсминец мог принять на борт до 58 якорных мин типа КБ-3.

В качестве противолодочного оружия эсминец нёс боекомплект из 10 больших глубинных бомб типа Б-1 и 20 малых М-1, которые должны были сбрасываться со стеллажей в корме вручную. Уже во время войны в состав вооружения были включены два штоковых бомбомёта БМБ-1, позволяющие выстреливать большие глубинные бомбы Б-1 на дистанцию до 110 метров.

Модернизации и переоборудования

В годы войны модернизации заключались, в основном, в последовательном усилении зенитного вооружения: сначала установили четыре дополнительных 37-мм зенитных автомата, потом заменили такими же автоматами все три штатных 45-мм полуавтомата. Также на эсминце смонтировали два американских спаренных зенитных пулемёта М2 Colt-Browning и два бомбомёта БМБ-1 для глубинных бомб.

С 29 декабря 1951-го по 17 августа 1958 года бывший эсминец был перестроен по проекту 32 в спасательно-дезактивационное судно с названием СС-16. За исключением противолодочных бомбомётов БМБ-1 с боекомплектом из 10 глубинных бомб, штатное вооружение и системы управления огнём вместе с командно-дальномерным постом были полностью демонтированы. Вместо прежнего вооружения бывший «Сообразительный» получил две новые 57-мм зенитные установки ЗИФ-31БС, суммарно имеющих боезапас в 2568 снарядов. Ходовой мостик расширили и защитили ветроотбойниками. Были переделаны настройки, установили новую трёхногую мачту с антенными постами РЛС: станции обнаружения «Линь-М», навигационной РЛС «Створ», РЛС опознавания «Нихром». Появилась на корабле и гидроакустическая станция «Тамир-5Н». Однако, в связи с изменившимся назначением, основным для перестроенного корабля стало не вооружение, а различное специальное оборудование: дезактивационное, противохимическое, спасательное. В частности, на спасательном судне проекта 32 имелись:

- корабельная дозиметрическая установка КДУ-13,

- контрольный химический пост КХП,

- станции дегазации и деактивации 2Д,

- баллоны сжатого воздуха и компрессоры для их набивки,

- бочки с жидкими дегазирующими веществами,

- декомпрессионные камеры,

- лебёдки, спасательные беседки, вьюшки для троса,

- устройства для спуска водолазов,

- водоотливные эжекторы и помпы для откачки воды на аварийных кораблях и судах,

- цистерна с пенообразователем, 2 насоса и 5 лафетных стволов как противопожарные средства.

Длина корпуса спасательно-дезактивационного судна по сравнению с эсминцем увеличилась на 0,8 м из-за установки носового роульса цепного охранителя ЦОК-2 и ската за кормовым транцем для дополнительного якоря Холла массой 1,5 тонны.

| Характеристики спасательно-дезактивационного корабля проекта 32 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Характеристика | Значение | |||

| Водоизмещение стандартное, т | 2064 | |||

| Водоизмещение нормальное, т | 2340 | |||

| Водоизмещение полное, т | 2617 | |||

| Размерения (длина/ширина/осадка), м | 113,3/10,2/4,32 | |||

| Метацентрическая высота при норм. водоизмещении, м | 0,89 | |||

| Мощность ГЭУ, л.с. | 48 000 | |||

| Скорость полного хода, узлов | 34,8 | |||

| Полный запас топлива, т | 473 | |||

| Дальность плавания 20-уз. ходом, миль | 2200 | |||

| Зенитное вооружение | 2х2 57-мм АУ ЗИФ-31БС | |||

| Противолодочное вооружение | 2 бомбомёта БМБ-1 | |||

История службы

1941 год

22 июня на рассвете орудия эсминца «Сообразительный» впервые открыли огонь, отражая налёт вражеских самолётов на Севастополь. Уже через три дня корабль вышел в свой первый боевой поход — набег на Констанцу. В течение июля—августа основной задачей «Сообразительного» была конвойная служба.

29 августа «Сообразительный» занимался охраной транспортных судов «Днепр» и «Чапаев», которые направлялись из Феодосии в Севастополь. В 19:05 у мыса Ай-Тодор отряд был атакован вражеской авиацией, состоящей из торпедоносца и бомбардировщика. Эсминец открыл заградительный огонь из всех орудий, в том числе из 130-мм главного калибра. Атаку авиации противника удалось отбить, тем не менее, транспорт «Днепр» всё же получил лёгкие повреждения в результате разрыва бомб рядом с корпусом. В ночь на 31 августа конвой благополучно прибыл в Одессу. В течение последующих трёх дней «Сообразительный» поддерживал огнём оборонявшие Одессу советские войска, выполнив 13 обстрелов по вражеским позициям.

6-7 сентября 1941 года «Сообразительный» осуществлял охрану транспортных судов «Армения», «Грузия» и «Украина», следовавших из Феодосии в Севастополь. Это был уже 18-й боевой поход «Сообразительного».

23 сентября «Сообразительный» отправился на помощь эсминцу «Беспощадный», накануне тяжёло повреждённому авиабомбами противника: после двух попаданий носовая часть корабля до 35-го шпангоута оказалась практически оторванной и держалась лишь на листах обшивки. Буксирный трос с «Беспощадного» завели на «Сообразительный», но надломленный нос «Беспощадного» сильно мешал движению, несмотря даже на буксировку кормой вперёд. Было принято решение отрубить мешавшую часть. После этого «Сообразительный» смог двигаться с повреждённым эсминцем «Беспощадный» на буксире, однако скорость кораблей составила всего лишь 7-8 узлов. Несколько раз в процессе буксировки над кораблями были замечены вражеские самолёты, и в случае атаки с воздуха связанным буксиром эсминцам было бы крайне сложно избежать попаданий, но, к счастью, налётов так и не было. Утром 25 сентября корабли прибыли в Евпаторию, а через несколько часов встали на якорь уже в Севастопольской бухте.

25 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция, и эсминец «Сообразительный» принял в ней самое активное участие. 29-30 декабря он отконвоировал из Туапсе в Феодосию транспорты «Курск», «Фабрициус» и «Красногвардеец». 31 декабря было отмечено многочисленными налётами вражеской авиации: в течение последнего дня 1941 года эсминец 5 раз отбивал атаки с воздуха, сумев избежать существенных повреждений.

1942 год

С 6 по 9 января 1942 года эсминец «Сообразительный» отконвоировал из Новороссийска в Феодосию транспорт «Кубань», а в обратном направлении транспорт «Шахтёр». Эсминец и эскортируемые суда подвергались многочисленным атакам авиации противника. Десяти самолётам удалось осуществить сброс бомб, но эти бомбы так и не нанесли повреждений ни эсминцу, ни транспортным судам. Зенитчики «Сообразительного» отстреляли по бомбардировщикам противника 67 76-мм снарядов, 100 45-мм снарядов и 240 12,7-мм пуль.

15 января корабль вновь участвует в десантной операции в Судаке.

Зима 1941/1942 года выдалась очень суровой. Ураган, налетевший 22 января на Новороссийскую бухту, повредил около десятка стоявших там кораблей. Командир эсминца «Сообразительный» вовремя сориентировался в непростой ситуации и вывел свой корабль на внешний рейд, что позволило избежать повреждений. Месяц спустя, в походе 21 февраля, который произошел сразу после завершения планово-предупредительного ремонта, кораблю досталось «по полной». Под ударами 8-балльных волн во время шторма сильно прогнулась палуба в районе 23-26-го шпангоутов, погнулся пиллерс, образовались большие трещины в листах настила. В наружной обшивке на 35-36-м шпангоутах образовались гофры. Через деформированные дверцы и крышки люков, иллюминаторы под полубаком начала заливаться вода. Были сорваны и унесены в море: вьюшка для троса на полубаке, 6 стоек леерного ограждения, кранцы, 2 вентиляционных грибка. Появились серьёзные трещины в бронещитах 1-го и 4-го 130-мм орудий, согнулся левый кронштейн большого бомбосбрасывателя, разбились стёкла в окнах ходовой рубки. В довершение неприятностей, при резком левом крене обломилась и упала за борт грот-мачта. Эсминцу пришлось снизить ход до 12 узлов и вернуться в базу Новороссийск.

По окончании ремонта «Сообразительному» выпало очередное испытание. 6 марта 1942 года корабль принял на борт 170 бойцов и около 15:00 вышел из Туапсе в осаждённый Севастополь. В ночь на 7-е марта ветер усилился до 7 баллов, волнение моря — до 6 баллов. От ударов встречных волн в настиле полубака и верхних поясах обшивки появились трещины, через повреждённые заклёпочные соединения начала сочиться вода. Только недавно заделанная обшивка в районе 35-36-го шпангоутов снова растрескалась; в наружной обшивке между 32-м и 46-м шпангоутами с обоих бортов образовались гофры. В настиле палубы между кожухом первой трубы и мостиком появилась поперечная трещина длиной 0,8 м; в районе 94-96-го шпангоутов три трещины по 0,3 м; 14 иллюминаторов, 8 водонепроницаемых дверей и 5 крышек люков деформировались и потеряли герметичность. Во внутренние отсеки эсминца поступило около 300 тонн забортной воды. В 4:10 волной оторвало крепление глубинных бомб и 4 бомбы Б-1 просто смыло за борт.

В таком аварийном состоянии эсминец прибыл в Севастополь. У Херсонесского маяка эсминец сразу подвергся атакам трёх вражеских бомбардировщиков, но они были безуспешными для противника. Сразу после авианалёта вокруг корабля начали рваться снаряды: начала стрельбу немецкая артиллерия со стороны Бельбека. «Сообразительный», поставив дымовую завесу и развив максимальную скорость, смог избежать попаданий и перейти в Северную бухту Севастополя. Несмотря на полученные во время шторма серьёзные повреждения, эсминцу и его экипажу удалось благополучно совершить рискованный маневр. Находясь в Севастополе, корабль счастливо избежал попаданий бомб и артобстрелов и, позднее, успешно смог вернуться в Новороссийск вместе с учебным крейсером «Коминтерн» и транспортом «Кубань».

Вечером 25 мая 1942 года из Батуми вышел отряд боевых кораблей в составе крейсера «Ворошилов», эсминцев «Сообразительный» и «Способный». Задачей отряда была доставка подкрепления для осаждённого Севастополя: 3017 бойцов из состава 9-й морской бригады, 33 полевых орудий, в том числе восьми 122-мм гаубиц, 27 станковых пулемётов, а также значительного количества боеприпасов. В 19:31 27 мая, когда до Севастополя оставалось всего несколько часов хода, с палубы «Сообразительного» увидели немецкий самолёт и тут же открыли по нему заградительный огонь. Самолёт отбомбился и скрылся; бомбы упали достаточно далеко, примерно в 70 метрах от эсминца, и повреждений не нанесли. Уже через полчаса сигнальщиками были вновь замечены самолёты противника. Бомбардировщики и торпедоносцы раз за разом с небольшими интервалами совершали налёты до поздней ночи, но так и не добились ни одного бомбового или торпедного попадания в корабли советского отряда.

Находиться в Севастополе в то время было очень опасно из-за постоянных обстрелов, поэтому той же ночью корабли легли на обратный курс. Утром следующего дня, 28 мая 1942 года, воздушные атаки возобновились. В 11:43 7 торпедоносцев и 3 бомбардировщика, приблизившись к кораблям, разделились на 3 группы и одновременно произвели атаки с разных сторон. Своей главной целью немецкая авиация выбрала «Сообразительный». Эсминец открыл встречный огонь из всех орудий. Один из вражеских самолётов был сбит, а «Сообразительный» за счёт резких непрерывных манёвров сумел уйти от попаданий 6 выпущенных по нему торпед и 8 бомб. Атака вражеской авиации была отбита без повреждений.

27 июня 1942 года эсминец принял участие в уникальной спасательной операции, экстренно выйдя из Новороссийска на помощь лидеру «Ташкент», который получил очень тяжёлые повреждения. Подойдя к правому борту «Ташкента», «Сообразительный» по перекинутым сходням за 22 минуты принял к себе на борт 1975 человек. Положение осложнялось ещё и тем, что на верхней палубе эсминца были уложены для транспортировки в Севастополь принятые накануне в Поти с линкора «Парижская коммуна» снаряды калибра 305-мм (70 тонн), а кубрики заняты ящиками со снарядами к зенитным орудиям (20 тонн). Все это вместе взятое, помимо очевидных проблем с нехваткой места для размещения людей, ещё и серьёзно понизило остойчивость корабля, и практически лишило возможности для манёвров в случае опасности. Когда «Сообразительный» благополучно вошёл в гавань Новороссийска и уже ошвартовывался у стенки, спасённые пассажиры чуть было не перевернули корабль, когда хлынули на один борт, чтобы через поручни перелезть на причал. Эсминец навалился на причал левым бортом с креном в 15 градусов и не опрокинулся лишь благодаря уже заведённым боцманской командой швартовам.

2 июля 1942 года город и база флота Новороссийск подвергся массированной воздушной атаке. 64 пикирующих бомбардировщика «Юнкерс-88» в сопровождении 15 истребителей неожиданно вылетели из-за туч и сбросили на гавань почти одновременно около 170 бомб. Всего за четверть часа во время этой стремительной атаки немецкой авиации были прямо в базе потоплены: лидер «Ташкент», эсминец «Бдительный», санитарный транспорт «Украина» и несколько малых судов. Многие корабли получили серьёзные повреждения. Тем не менее, «Сообразительному» снова повезло: по совпадению, именно в момент атаки на нём проходили плановые учения зенитчиков, и по самолётам врага немедленно был открыт заградительный огонь. «Сообразительный» избежал прямых попаданий вражеских бомб, хотя небольшие повреждения от сотрясений при близких разрывах всё же получил. Разрыв 500-килограммовой бомбы разворотил железнодорожный путь, проходивший по берегу вдоль борта эсминца, так что палуба полубака оказалась засыпана слоем земли и щебня, а искорёженные рельсы прижали нос корабля к пирсу.

Сразу же после налёта на «Сообразительный» прибыл командующий эскадрой адмирал Л. А. Владимирский и приказал немедленно покидать Новороссийск. После попадания Севастополя в окружение Новороссийск стал основной базой Черноморского флота, но теперь и здесь тоже стало небезопасно, в том числе из-за приближающегося к городу сухопутного фронта. На эсминце экстренно развели пары и вечером того же дня он вошёл в базу Туапсе.

Пройдя ремонт за июль-август 1942 года, «Сообразительный» дважды выходил в Цемесскую бухту для обстрела вражеских позиций в районе станиц Наберджаевская, Красно-Медведевская, Верхне-Баканская и Нижне-Баканская.

В ночь на 4 октября «Сообразительный» и «Бойкий» совершили набег на оккупированную немцами Ялту, где произвели обстрел вражеских укреплений в ялтинскому порту.

В конце ноября 1942 года командование Черноморского флота запланировало провести масштабную набеговую операцию на побережье Румынии. Для этой цели были выбраны: крейсер «Ворошилов», лидер «Харьков» и эсминец «Сообразительный», составившие 1-й отряд, а также эсминцы «Беспощадный» и «Бойкий», составившие 2-й отряд. На рассвете 1 декабря корабли приблизились к Фидониси и в 7:47 открыли огонь по маяку.

Едва только стих грохот артиллерии, как в 8:05 правый параван «Сообразительного» затралил мину и потащил ее в 7-8 метрах от борта. Командир корабля Сергей Ворков немедленно доложил адмиралу и эсминец, резко развернувшись, лёг на обратный курс. Однако у борта «Ворошилова» раздались два мощных взрыва. Операция была провалена, хотя экипажу «Ворошилова» и удалось достаточно быстро локализовать затопления и восстановить работу главной энергетической установки в нормальном режиме. «Сообразительный» сопровождал повреждённый крейсер до Кавказского побережья и дважды отгонял зенитным огнём появлявшиеся группы вражеских самолётов.

1943 год

В первом полугодии 1943 года эсминец «Сообразительный» выходил в море, как правило, только для межбазовых переходов.

За проявленную отвагу в боях против немецко-фашистских захватчиков, высокую организованность и беспримерный героизм личного состава эскадренный миноносец «Сообразительный» приказом Народного комиссара Военно-Морского Флота от 1 марта 1943 года был преобразован в гвардейский и удостоен гвардейского знамени. Все члены экипажа награждены орденами и медалями Советского Союза.

К этому моменту «Сообразительный» прошёл без капремонта уже более 50 000 миль, что не могло не сказаться на состоянии главных механизмов, приведя к их серьёзному износу. Интенсивность использования эсминца существенно снизилась и непосредственно в боевых операциях «Сообразительный» больше участия не принимал.

1944-1945 годы

Наиболее значительной задачей эсминца во время двух заключительных лет войны стало его участие в обеспечении мер безопасности Ялтинской конференции, которая прошла в феврале 1945 года. В этой конференции участвовали главы ведущих стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Как считается, именно Ялтинская конференция наряду с Потсдамской, состоявшейся в уже разгромленной Германии летом того же 1945 года, стала эпохальной, определив послевоенный порядок мироустройства на следующие 45 лет — вплоть до роспуска Организации Варшавского договора и окончания «Холодной войны». Зимой 1945 года, в условиях продолжающейся войны, обеспечению безопасности глав воюющих держав придавалось колоссальное значение, к тому же Советскому Союзу, как принимающей стороне, необходимо было поддержать свой престиж. Со стороны моря безопасность Ялтинской конференции обеспечивали корабли Краснознамённого Черноморского флота, а «Сообразительному» поручили для патрулирования самый почётный участок — южнее Ливадии.

Итоги участия «Сообразительного» в Великой Отечественной войне

Участие эскадренного миноносца в боях на Чёрном море отмечено следующими достижениями:

- 361 сутки боевой службы;

- 218 выполненных боевых заданий;

- отконвоировано 32 транспортных конвоя (59 кораблей) с находившимися на них 70000 человек и более 150000 тонн грузов, перевезено около 13000 солдат;

- пройдено 63 785 миль;

- выпущено 2863 130-мм снарядов;

- выпущено 1215 76-мм снарядов;

- выпущено 1623 45-мм снарядов;

- выпущено 478 37-мм снарядов;

- выдержано 267 атак авиации противника в составе отряда кораблей;

- выдержано 134 атаки самолётов противника в одиночку;

- всего в ходе авианалётов на «Сообразительный» было сброшено 70 авиабомб, в том числе и несколько 500-килограммовых, а также выпущено 23 торпеды самолётами-торпедоносцами и торпедными катерами противника;

- выдержано 22 обстрела береговыми батареями противника, в ходе которых по кораблю было выпущено 113 снарядов;

- выполнено 56 артобстрелов по боевым порядкам противника, в ходе которых уничтожено:

- более 30 танков и автомашин,

- 10 артиллерийских батарей,

- более 8 батальонов пехоты,

- 5 бомбардировщиков.

Общие потери экипажа «Сообразительного» за всё время Великой Отечественной войны составили всего 5 матросов погибшими и четверо моряков ранеными. При этом даже те пятеро погибли не от огня противника, а в результате несчастного случая — при аварии котлов, произошедшей в ноябре 1942 года. Учитывая активное участие корабля в боевых действиях и десятки вражеских бомб и снарядов, направленных за это время в него, можно считать столь малые потери поразительной удачей[2]. Следует отметить, что за время войны 101 человек из экипажа эсминца перешли в морскую пехоту и воевали на сухопутных фронтах, неизбежно понеся при этом потери. Например, В. В. Ходыреву, бывшему зенитному комендору «Сообразительного», звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно — он погиб в Николаеве 26 марта 1944 года, сражаясь в составе 384-го отдельного батальона морской пехоты. Ещё один ветеран из экипажа «Сообразительного», моторист А. Л. Голимбиевский, также сражался в рядах морской пехоты и лишился обеих ног во время боёв на плацдарме Малая Земля под Новороссийском, однако благополучно дожил до старости и стал известен благодаря попавшему в прессу знаменитому фото 1989 года: на снимке рослые курсанты-нахимовцы отдают честь ветерану, катящемуся по улице Ленинграда на низенькой инвалидной тележке.

Всего же из преодолённых за время войны 63 785 миль эсминец прошёл:

- в 1941 году 13 874 мили за 1108 ходовых часов,

- в 1942 году 27 693 мили за 1530 ходовых часов,

- в 1943 году 7 804 мили,

- в 1944-м — 3 215 миль,

- в 1945-м — 3 198 миль.

Послевоенная служба

В период с 19 декабря 1945 года по 25 августа 1947 года «Сообразительный» прошёл капитальный ремонт.

С 29 декабря 1951 года не слишком старый по возрасту, но существенно изношенный активной службой и участием в боях эсминец вновь перевели в севастопольский завод № 497 для очередного капитального ремонта. В этот период принималось решение о необходимости перестройки одного из черноморских эсминцев в быстроходное спасательное судно по проекту 32, и выбор пал на уже стоящий в заводе «Сообразительный». Тогда считалось, что будущие войны будут вестись с непременным применением атомного оружия, и радиоактивное заражение уцелевших кораблей станет вполне обычным на войне явлением наряду с боевыми повреждениями. Соответственно, в составе эскадр могут потребоваться быстроходные дезактивационные суда. Именно для этой цели был разработан проект 32, основанный на корпусе и механизмах эсминцев проекта 7У.

Бывший эсминец «Сообразительный» был переклассифицирован в спасательно-дезактивационный корабль (СДК), и с 20 марта 1956 года переименован в «СДК-11». В ходе перестроения по новому проекту он лишился штатного вооружения и получил вместо него обширную номенклатуру дезактивационного и спасательного оборудования. Новое артиллерийское вооружение было исключительно зенитным и состояло из двух спаренных 57-мм автоматических установок ЗИФ-31БС. Переделки надстроек и внутренних помещений были значительными и затянулись надолго. К 12 февраля 1957 года всё ещё находившийся в ремонте корабль переклассифицировали в спасательное судно, решив не выделять дезактивационные корабли в отдельный класс. Таким образом, вновь изменилось и название бывшего эсминца — на «СС-16».

17 августа 1958 года спасательное судно СС-16 вышло на государственные испытания, по итогам которых 30 сентября в Севастополе был подписан Приёмный акт. Продолжительность ремонта и переоборудования эсминца составила 6 лет 10 месяцев и 16 дней, что было на 4 месяца больше запланированного срока. За время длительного ремонта взгляды на будущее войны на море вновь изменились: ряд локальных конфликтов убедительно продемонстрировал, что время обычных войн без применения ядерного оружия ещё далеко не прошло. Соответственно, и необходимость в кораблях проекта 32 оказалась под вопросом.

27 марта 1960 года, менее двух лет прослужив в своей новой роли, спасательное судно СС-16 было законсервировано и поставлено в отстой.

14 сентября 1963 года так и не нашедший применения дезактивационный корабль был переоборудован в судно-цель «ЦЛ-3».

В 1965 году, в связи с 20-летним юбилеем победы в Великой Отечественной войне, многочисленная группа ветеранов Черноморского флота и гвардейского эсминца «Сообразительный» направила коллективное обращение в Главный штаб ВМФ с просьбой о сохранении корабля в качестве музея боевой славы. Однако обратное перестроение спасательного судна в первоначальный вид по проекту 7У, даже с макетами вместо реального вооружения, неизбежно вышло бы крайне трудоёмким и дорогостоящим. В 1960-е годы ВМФ СССР переживал период бурного роста, новые боевые корабли основных классов закладывались и вводились в строй буквально десятками ежегодно, а значит, судостроительная и судоремонтная промышленность страны работала с предельной загрузкой. Отвлекать заводские мощности на перестройку и конвертовку старого судна-мишени в корабль-музей сочли нецелесообразным, поэтому было принято решение всё же утилизировать бывший эсминец.

19 марта 1966 года ЦЛ-3, бывший «Сообразительный», был исключён из состава ВМФ, передан в отдел флотского имущества для реализации и в 1966-1968 годах разобран на металлолом в Инкермане под Севастополем.

Командиры

| Известные командиры эсминца «Сообразительный» | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Даты | Звание | Командир | Фотография | ||

| 1940 — 28 декабря 1944 | гвардии капитан 2 ранга[3] | Ворков Сергей Степанович |

| ||

| 28 декабря 1944 — октябрь 1945 | гвардии капитан 2 ранга | Годлевский Георгий Федорович |

| ||

| С октября 1945 | гвардии капитан-лейтенант | Кириченко Григорий Кузьмич | -- | ||

Награды

1 марта 1942 года за проявленное экипажем мужество и героизм приказом Народного комиссара ВМФ СССР эсминцу было присвоено гвардейское звание и флаг.

Этот корабль в искусстве

Корабль присутствует в игре «Мир кораблей» в виде прокачиваемого эсминца СССР VI уровня «Сообразительный».

- ↑ Фактически турбины эсминцев проекта 7 и 7У могли развивать полную мощность по 27000 лошадиных сил, что давало суммарную мощность энергоустановки в 54000 л. с.

- ↑ Примечательно, что столь удачливый корабль большую часть войны прошёл с бортовым номером 13, который традиционно считается приносящим несчастье.

- ↑ Приведено последнее по времени звание в должности командира. Командуя «Сообразительным» ещё с этапа достройки и далее большую часть войны, С. С. Ворков успел последовательно сменить звания от старшего лейтенанта, капитан-лейтенанта, гвардии капитана 3 ранга и до гвардии капитана 2 ранга.

См. также

- Эскадренный миноносец

- Эскадренные миноносцы типа «Сторожевой» проекта 7У

- Эсминец «Смышлёный»

- Военно-Морской Флот СССР

- Черноморский флот ВМФ СССР

Источники информации

Литература

- Сажин П. А. Севастопольская хроника. — «Роман-газета» №3. — Москва: 1977. — 1 600 000 экз.

Ссылки

- Морские сражения. Черное и Азовское моря

- ВМФ СССР

- Wikipedia

- «Сообразительный» и другие эскадренные миноносцы проекта 7У

Галерея изображений

-

Эскадренный миноносец «Сообразительный» пересекает курс лидера «Ташкент», апрель 1942 года

-

Эскадренный миноносец «Сообразительный» на параде, 1943 год. Фото из коллекции С. А. Балакина

-

Эскадренный миноносец «Сообразительный», 1944 год. Фото из коллекции А. Н. Соколова

-

Эскадренные миноносцы «Сообразительный», «Огневой», «Бодрый» и «Бойкий», 1944 год. Фото из коллекции А. В. Платонова

-

Эскадренный миноносец «Сообразительный» после модернизации, 1947 год. Фото из коллекции С. А. Балакина

-

Эскадренный миноносец «Сообразительный» после модернизации, 1947 год. Фото из коллекции С. А. Балакина

-

Эскадренный миноносец «Сообразительный» после модернизации, 1947 год. Фото из коллекции С. А. Балакина

-

Старшина группы электриков 1-й статьи П. Евминов — один из награждённых моряков экипажа «Сообразительного»

-

Официальная публикация о присвоении кораблю почётного гвардейского звания

-

Значок эсминца «Сообразительный»

-

«Сообразительный» по состоянию на 1942 г., рисунок

-

Таблица дальности плавания эсминца «Сообразительный», рассчитанная на основе реального расхода топлива в ноябре—декабре 1942 г.