Греческий огонь

Содержание

Предыстория

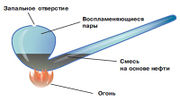

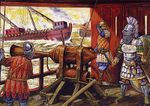

Первый достоверный случай выбрасывания зажигательного состава из трубы (т.н. «ствола») зафиксирован в битве при Делии в 424 г. до н.э. Труба представляла собой полое бревно, а горючая жидкость была смесью сырой нефти, серы и масла.

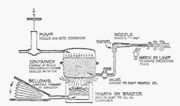

Через некоторое время было изобретено устройство, которое метало не горючий состав, а чистое пламя вперемежку с искрами и углями. В жаровню засыпали неизвестный вид топлива, предположительно древесный уголь. Затем при помощи мехов в ствол нагнетали воздух, в результате чего с оглушительным и жутким ревом из жерла ствола вырывалось наводящее ужас и разрушения на врага пламя.

- жерло огневой трубки

- жаровня

- заслонка для отклонения воздушной струи

- колесная тележка

- скрепленная железными обручами деревянная труба для нагнетания воздушного потока

- щит для обслуги

- мехи

- рукоятки мехов

Дальнобойность подобного устройства по современным меркам была небольшой, около 5-10 метров, чего, впрочем, для морских битв тех времен хватало с лихвой, т.к. корабли в сражениях сходились борт к борту.

Технические характеристики и особенности

Точных данных о дальнобойности устройств, которые метали Г.о. из пусковых установок (сифо́нов) не сохранилось. Как и точного описания и/или чертежей оригинального механизма, «изрыгающего жидкий огонь».

Однако, на основе доступных данных можно предположить, что дальность поражения составляла от минимальных 5 до максимальных 25 метров. Сифо́ны (т.н. «стволы») предположительно изготавливались из бронзы и/или меди. Поражение цели происходило вылетающим под давлением из раструба «жидким огнем», который невозможно было потушить водой».

Устройство является предком современного огнемё́та. По некоторым данным горючая смесь Г.о. самовозгоралась при соприкосновении с водой.

Изобретение Греческого огня и его применение

Настоящий Греческий огонь появляется в Раннем Средневековье. Считается, что он был изобретен неким Каллиником, сирийским ученым и инженером, беженцем из Маальбека. Датой изобретения Г.о. принято считать 673 г. н.э. Император Константин VII Порфироге́нет позднее так описывал это событие:| |

Некто Каллиник, перебежавший к ромеям из Гелиополя, приготовил выбрасываемый из сифонов жидкий огонь, сжегши которым у Кизика флот саракинов (сарацинов), ромеи одержали победу. Император Константин VII Порфироге́нет

|

|

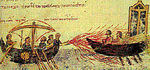

Г.о. извергали из сифонов. Горючая смесь горела даже на поверхности воды. Г.о. был наводящим ужас абсолютным оружием в морских сражениях, поскольку скученность флота деревянных кораблей тех времен (особенно парусное вооружение) представляла собой идеальную цель для огня.

Точный рецепт горючей смеси остается загадкой и сегодня. Обычно называются такие ингридиенты как нефть, различные масла, горючие смолы, сера, асфальт и – обязательно! – некий «секретный компонент».

Наиболее адекватным вариантом этого «компонента» на сегодняшний день видится смесь негашеной извести и серы, которая загорается при соприкосновении с водой, и каких-нибудь вязких носителей наподобие нефти или асфальта.

Впервые сифо́ны с Г.о. были установлены и опробованы на дромоне, а потом стали главным оружием всех классов византийских боевых кораблей.

В истории можно встретить немало примеров, когда с помощью Г.о. удавалось уничтожить численно превосходящий флот противника. Сведения об употреблении Г.о. можно почерпнуть, например, в «Тактике» византийского Императора Льва VI (866-912 гг.). Там говорится:

| |

Следуя обыкновению, должно всегда иметь на носу кораблей трубу, выложенную медью, для бросания этого огня в неприятеля. Из двух гребцов на носу один должен быть трубником. «Тактике» византийского Императора Льва VI (866-912 гг.)

|

|

Византийский историк Феофан сообщает:

| |

В год 673 ниспровергатели Христа предприняли великий поход. Они приплыли и зазимовали в Киликии. Когда Константин IV узнал о приближении арабов, он подготовил огромные двухпалубные корабли, оснащенные Греческим огнем, и корабли-носители сифонов... Арабы были потрясены... Они бежали в великом страхе. | |

Вторая попытка была предпринята арабами в 718 г.:

| |

Император подготовил огненосные сифоны и поместил их на борту одно- и двухпалубных кораблей, а потом выслал их против двух флотов. Благодаря Божьей помощи и через заступничество Его Пресвятой Матери, враг был наголову разбит. | |

Следует заметить, что арабы довольно быстро осознали одну очень простую вещь: психологическое воздействие Г.о. куда сильнее, чем его реальная поражающая способность. Достаточно выдерживать дистанцию с византийскими кораблями около 40-50 м. для того, что бы избегать зоны поражения. Что и было сделано. Однако «не приближаться», в отсутствие эффективных средств поражения вражеского корабля, означает «не воевать». И если на суше, в Сирии и Малой Азии, византийцы терпели от арабов одно поражение за другим, то Константинополь и Грецию, до которых сарацинам нужно было еще доплыть, а значит подставляться под удары византийских кораблей-огненосцев, христианам удалось удерживать в течение долгих веков.

Также следует заметить, что византийцы с немалым успехом применяли Г.о. не только против арабов, но и против русов. В частности, в 941 г. при помощи этого секретного оружия была одержана победа над флотом князя Игоря, который подошел непосредственно к Константинополю. Рассказ об эпизодах этой морской битвы оставил историк Лиутпранд Кремонский:

| |

Роман (Византийский император) велел прийти к нему кораблестроителям, и сказал им: «Сейчас же отправляйтесь и немедленно оснастите те хеландии, что остались (дома). Но разместите устройство для метания огня не только на носу, но также на корме и по обоим бортам». Лиутпранд Кремонский

|

|

Позднее византийцы использовали Г.о. против русов как минимум еще один раз, в ходе Дунайской кампании князя Святослава, сына Игоря. В ходе борьбы за болгарскую крепость Доростол на Дунае византийцы блокировали действия флота Святослава при помощи кораблей, вооруженных Г.о.

Поиски секрета производства Греческого огня

Точный состав компонентов Г.о. держался в глубоком секрете. Переносить состав горючей смеси и чертежей устройства на бумагу строжайше воспрещалось. В качестве примера можно привести Императора Константина VII Порфироге́нета, который в назидание потомкам приказал вырезать на престоле храма проклятие тому, кто осмелится передать открытие чужеземцам. Также он писал своему сыну, что тот обязан:

| |

«в первую очередь направить все свое внимание на жидкий огонь, выбрасываемый посредством труб; и ежели осмелятся спросить у тебя об этой тайне, как это часто случалось со мной самим, ты должен отказаться и отвергнуть любые мольбы, указав, что данный огонь был дарован и объяснен ангелом великому и святому христианскому императору Константину». Константин VII Порфироге́нет

|

|

Над их (компонентов) раскрытием, в течение долгих веков, бились многие алхимики и ученые.

Некоторые исследователи вплотную приблизились к разгадке, однако до наших дней документально подтвержденные составы «классической» горючей смеси Г.о. не сохранились.

Одним из примеров таких исследователей можно считать француза Дюпре́, который в 1758 году провел испытания Г.о. около Гавра. В результате этих испытаний был сожжен шлюп, находившийся на некотором расстоянии в открытом море. Король Людовик XV был настолько сильно впечатлен «дьявольским оружием», что выкупил у исследователя и уничтожил все бумаги, касающиеся изобретенного устройства.

Однако в книге Марка Грека «Libre ignium ad comberendum hostes» можно обнаружить множество рецептов разнообразных селитровых горючих смесей. Время написания этого труда датируется промежутком между XI и XIII вв.

Современное состояние

В настоящее время секрет «классического» Г.о. утерян.

Наиболее близкими родственниками Г.о. на данный момент являются напалмовые смеси.

Интересные факты

- Г.о. в древности использовался не только как «огнемет», но также как гранаты больших и малых размеров, которые метались во врага как вручную, так и с помощью всевозможных устройств, например катапульт.

- Древние гранаты с Г.о. являются предками Коктейля Молотова.

- О том, насколько ужасен был поражающий и психологический эффект в средневековье можно судить по тому, что даже в наше время огнеметчиков принято (негласно) в плен не брать.

Литература и источники

- Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд. 1972 г., том 7, стр. 939.

- В статье использовались некоторые материалы из исторических трудов А. Зорича.