IJN Azuma (1899)

Azuma

| март 1898 года Заложен |

| 24 июня 1899 года Спущен на воду |

| 1941 год Выведен из боевого состава |

| 1946 год Сдан на слом |

| 1945 год Гибель |

| 9 436 / 10110 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 137,9 / 20,94 / 7,21 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 578 -650 чел. Общая численность |

| 28 чел. Офицеры |

| 63 мм. Палуба |

| 102 - 152 мм. Барбеты |

| 51 - 152 мм. Казематы |

| 76—356 мм. Боевая рубка |

Артиллерия

- 2 × 2 - 203-мм/45;

- 12 × 1 - 152-мм/40;

- 12 ×1 - 76-мм;

- 12 × 1 - 47-мм.

Минно-торпедное вооружение

- 5 × 457-мм ТА.

Содержание

История создания

Предшественники

Из "одноклассников" раньше крейсера IJN Azuma на воду были спущены IJN Asama (22.03.1898) и IJN Tokiwa (06.07.1898).Предпосылки к созданию

Политическое давление, оказанное Россией, при поддержке Франции и Германии на Японию после победы последней над Китаем в 1895 году, заключавшееся в принуждении к отказу практически от всех завоёванных территорий, сформировало у правящих кругов желание взять реванш. Япония начала усиленно готовиться к будущей войне с северным соседом, причём флоту в ней отводилась особая роль.

Во второй половине 1895 г. Япония принимает новую программу кораблестроения, рассчитанную на 10 лет. Предполагалось пополнить императорский флот четырьмя броненосцами 1-го класса, шестью броненосными крейсерами 1-го класса, тремя бронепалубными крейсерами 2-го класса, тремя минными крейсерами, одним минным транспортом, 89 миноносцами и 11 эсминцами, отличавшихся от предыдущего класса большим водоизмещением и лучшим вооружением. Так родилась "10-летняя судостроительная программа 1895-1896 гг.", призванная вывести полуфеодальную дальневосточную империю в разряд сильнейших морских держав.

Из опыта войны с Китаем, в т.ч. и морской, японцы вынесли убеждение, что для ударов по слабым местам вражеской эскадры в боевой обстановке необходимо подвижное крыло из кораблей, способных действовать в боевой колонне главных сил вместе с эскадренными броненосцами. Такими кораблями должны были стать мореходные крейсеры, имеющие более легкую, чем броненосцы, защиту, но развивающие большую скорость.

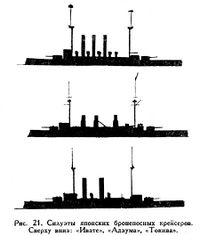

Что касается артиллерии, то она, как и на броненосцах, должна размещаться в башнях и казематах, только главный калибр артиллерии может быть меньше — 203 мм вместо 305. По требованию японцев в строившиеся корабли были внесены соответствующие изменения, и вскоре в строй японского флота вступили броненосные крейсеры, хотя и похожие внешне на более поздние английские “кенты”, но лучше разработанные. Это двухтрубные IJN Asama и IJN Tokiwa.

Проектирование

IJN Azuma проектировался в рамках реализации программы 1896 года (так называемая «Программа шесть-шесть»). Хотя требования ко всем 6 крейсерам программы были одинаковые (водоизмещение до 10000 тонн, вооружение из 203 и 152-мм орудий, скорость хода 20-21 узел), однако построенные в итоге 3 пары кораблей достаточно сильно отличались друг от друга.

Постройка и испытания

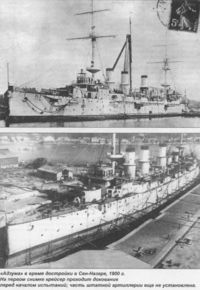

IJN Azuma, наиболее лёгкий из всей шестёрки, строился во Франции (Сент-Назер) и завершал программу строительства броненосных крейсеров. Все пробеги броненосных крейсеров программы 1895 - 1896 гг. на мерной миле проводились при нормальной тяге. IJN Azuma, несмотря на более длинный и узкий корпус, оказался не столь быстроходным, как "одноклассники", хотя проектной скорости он также достиг. Необходимо заметить, что рекордные скорости, показанные всеми шестью кораблями на испытаниях, были очень далеки от тех, какие они могли развивать в реальных условиях службы.В рекламных целях судостроительные компании шли на хитрость - выбирали лучшие сорта угля, ставили к топкам самых выносливых кочегаров, пробеги проводились в условиях полного штиля. Фактически, в годы Русско-японской войны броненосные крейсера программы 1895-1896 гг. вряд ли могли развивать скорость более 18-19 узлов.

Описание конструкции

Корпус

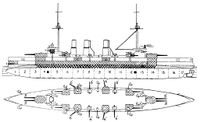

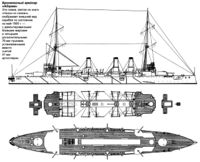

IJN Azuma - с дейдвудом и небалансирным рулем - на фоне своих "одноклассников" выглядел наиболее консервативно. Силуэтом он напоминал броненосцы, которые строились в Англии по той же программе - приземистый корпус с приподнятой (за счет верхних казематов, соединенных фальшбортом) центральной частью, лишенный характерного для крейсеров высокого полубака, с небольшими по размерам блоками носовой и кормовой надстроек.

Корабль французской постройки выглядел более тяжеловесным, чем другие броненосные крейсера программы "шесть-шесть", даже несмотря на большее соотношение длины к ширине (7,3:1). Это впечатление создавали три короткие широко расставленные дымовые трубы в сочетании с отнесенными к оконечностям башнями главного калибра и не очень высоким надводным бортом. Кроме того, у IJN Azuma был длинный и узкий корпус, два котельных отделения, сдвинутые к оконечностям, и сильно удалённая от первых двух дымовых труб третья. Как следствие, весьма характерный силуэт, заметно отличающийся от "одноклассников".

Распределение весовой нагрузки броненосного крейсера IJN Azuma

| Параметр\Статьи нагрузки | Вес корпуса и оборудования | Броня | Устройства и системы | Вооружение | Машины и котлы | Нормальный запас угля | Водоизмещение нормальное |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Масса (т) | 3665 | 2459 | 427 | 919 | 1206 | 603 | 9278 |

| Соотношение (%) | 39,5 | 4,6 | 26.5 | 9,9 | 13,0 | 6,5 | 100 |

Бронирование

Несмотря на большую длину корпуса, водоизмещение IJN Azuma несколько уступало предшественникам. Это, в частности, объяснялось тем, что в отличие от аналогов британской постройки, корабль не получил броневых траверзов. Главный броневой пояс крейсера IJN Azuma простирался от штевня до штевня. Широкая часть главного броневого пояса, толщиной 178 мм, простиралась на 64 м. Над главным броневым поясом шёл 127-миллиметровый верхний пояс той же длины. Носовой и кормовой броневые траверзы IJN Azuma были плоскими, их толщина составляла 152 мм.

Башни ГК и их барбеты IJN Azuma на всем протяжении от защитной до верхней палубы обшили 152-мм плитами, поскольку верхняя цитадель оканчивалась, не доходя до них. Броней такой же толщины покрыли казематы со стороны борта. С боков и тыла они защищались 51-мм переборками из судостроительной стали. Поскольку восемь из двенадцати 152-мм орудий (четыре в индивидуальных казематах и четыре за противоосколочными коробчатыми щитами) установили на верхней палубе, подача боезапаса к ним производилась по подачным трубам из 100-мм гомогенной брони.

Для повышения снарядостойкости все толстые плиты изготовляли из брони, закаленной по способу Круппа, а тонкие (менее 127 мм) - из гомогенной сталеникелевой. Защитную палубу и крыши башен главного калибра изготовили из экстрамягкой стали с повышенным содержанием никеля.

Энергетическая установка и ходовые качества

Все японские броненосные крейсера оснащались двухвальными ГЭУ с вертикальными четырехцилиндровыми машинами тройного расширения пара. Механизмы для IJN Azuma изготовила французская фирма "Форж э Шантье де ла Луар". Цилиндрические котлы при всех их достоинствах (высокая надежность и неприхотливость в обслуживании) все же были морально устаревшими - громоздкими и весьма медленными в отношении разогрева из холодного состояния. Поэтому на IJN Azuma, установили по 24 более современных водотрубных котла системы Бельвиля.

Общий вес ЭУ оказался на 300 т меньше, чем на предшественниках. Рабочее давление пара было увеличено до 19 кг/см2. Двадцать четыре котла Бельвиля с экономайзерами имели общую нагревательную поверхность 35 350 кв. футов, а площадь колосниковых решеток - 1071 кв. футов. Размещались они в трех отделениях, поперек корпуса корабля, и каждая кочегарка для улучшения тяги теперь имела собственную дымовую трубу. Вентиляторы нагнетали воздух непосредственно в котлы. Главные машины располагались так же, как на предшественниках, но были гораздо компактнее. Проектная мощность при натуральной тяге увеличилась до 16 960 л.с. Механизмы броненосного крейсера IJN Azuma вызывали немало нареканий. К сентябрю 1904 г. IJN Azuma мог поддерживать лишь 16-узловый ход и то только на очень короткое время.

Нормальный запас топлива (600 т) хранился в угольных ямах, расположенных вдоль бортов на протяжении машинно-котельных отделений. Осадка рассчитывалась с нормальным запасом топлива, так же, как и возвышение главного броневого пояса над ватерлинией. А вот при определении дальности хода, наоборот, бралось максимальное количество угля, которое корабль мог принять на борт.

Наибольшая загрузка топлива крейсера IJN Azuma составляла 1275 т. Топливо при этом загружалось в отсеки, весьма удаленные от котельных топок, а также в коридоры и другие мало приспособленные для его хранения помещения. Поэтому его подача к топкам требовала привлечения большого числа людей. Броненосный крейсер IJN Azuma мог пройти на скорости 10,5 узлов без дополнительных загрузок углем 3900 миль.

По отзывам современников, японские броненосные крейсера программы 1895 - 1896 гг. обладали очень посредственной мореходностью. Отсутствие полубака в совокупности с перегруженной броней и вооружением носовой частью делало их чрезвычайно "мокрыми" и затрудняло ведение огня в свежую погоду из носовой башни ГК, не говоря уже о казематах нижнего яруса. Маневренные качества, напротив, претензий не вызывали. Благодаря срезанному дейдвуду и увеличенной площади пера руля IJN Azuma имел небольшой радиус циркуляции и хорошую управляемость.

Вспомогательное оборудование

Электросеть броненосного крейсера питали автономные генераторы (пародинамо), вырабатывавшие постоянный ток напряжением 80В. IJN Azuma обладал довольно приличной судовой электростанцией: четыре генератора общей мощностью 192 кВт при 350 об/мин. При этом следует отметить, что в целом, энерговооруженность крейсера IJN Azuma и других кораблей японского флота того времени была посредственной.

Основу водоотливной системы составляла магистральная труба, которая шла почти по всей длине корабля. Якорное устройство IJN Azuma включало в себя три становых якоря Мартина. Кроме того, имелись два запасных якоря и два верпа. Для укладки якорей на полки бортовых ниш использовались два поворотных крана английского типа. На борту крейсера IJN Azuma были установлены 4 боевых прожектора с диаметром зеркала 75 см. Перед войной корабль оборудовали радиостанциями фирмы "Маркони". Спасательные и рабочие плавсредства насчитывали 12-13 единиц. В целом, все шлюпки соответствовали британскому стандарту.

Экипаж и обитаемость

Численность экипажа на IJN Azuma в мирное и военное время сильно различалась. Дело в том, что в Стране восходящего солнца была принята английская система комплектации команды. В мирное время корабли постоянно ходили с неполными составами. Хотя график вахт был несколько более напряженным, но зато и бытовые условия были несравненно лучше, поскольку площадей, отводимых под размещение личного состава, выделялось не так уж и много. На борту постоянно присутствовал полный штат офицеров и специалистов боевых частей, связанных с обслуживанием оружия. А вот количество кочегаров, сигнальщиков, машинистов, как правило, не дотягивало до нормы. В случае же проведения мобилизации экипаж корабля доукомплектовывался резервистами.

В мирное время на броненосном крейсере IJN Azuma служило 578 человек, из которых 28 имели офицерские чины. В военное же время численность экипажа могла превышать 700 чел. Жилые помещения распределялись по традиционной для того времени схеме - офицерские помещения в корме, кубрики личного состава в носовой части. IJN Azuma мог исполнять функции штабного корабля - были предусмотрены помещения для размещения флагмана и его штаба.

Вооружение

Главный калибр

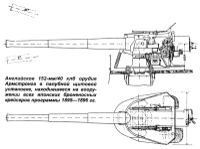

По настоянию японского Морского министерства, IJN Azuma вооружался "армстронговскими" пушками. В качестве главного калибра установили четыре 203-мм пушки длиной в 45 калибров, весом немногим более 20 тонн каждая. Начальная скорость снаряда составляла 867 м/сек. Дальность стрельбы была 87 кабельтовых, а скорострельность достигала 2 выстрелов в минуту. Орудия имели принятую в то время в Англии проволочную конструкцию и поршневой затвор. Вращение башен и наведение орудий по вертикали обеспечивалось электродвигателями. В качестве резервного предусматривался ручной привод. Все боеприпасы главного калибра хранились под бронепалубой.

Каждая 203-мм башня имела два элеватора (по одному из погребов поднимались снаряды, по другому заряды), что позволяло поддерживать стабильную скорострельность во время всего боя. Такое улучшение, однако, привело к значительному сокращению боезапаса. Еще одной причиной, уменьшившей количество снарядов и зарядов главного калибра, стало расположение башен близко к оконечностям корабля. Достаточно узкие отсеки просто не позволяли оборудовать вместительные погреба боезапаса. В результате, на каждое орудие главного калибра приходилось всего по 80 выстрелов. Для сравнения - на "однокласснике", броненосном крейсере IJN Asama, был запас в 120 выстрелов.

Первоначально в боекомплект орудий главного калибра входили снаряды двух типов - бронебойный и фугасный (или общего назначения - "common"). Первый из них имел донный, а второй головной взрыватель. В конце 90-х гг. XIX века в Японии, как и в других странах, на вооружение стали приниматься боеприпасы, в которых в качестве разрывного заряда использовались сильные взрывчатые вещества. В Стране восходящего солнца этим вещество стала "шимоза" - состав, разработанный профессором Симосэ Масатика на основе пикриновой кислоты.

После этого в боезапас главного калибра вошли бронебойные и фугасные снаряды (тип НЕ - "high explosive"). Оба типа снаряжались донным взрывателем системы Индзюина. При этом бронебойный снаряд мог считаться таковым только формально, так как имел более прочный корпус и из-за этого меньший по весу разрывной заряд. Реальная же его бронепробиваемость равнялась практически нулю, так как взрыватель не имел замедления, а содержащиеся в нем ВВ детонировало при нагреве более чем на ЗОО градусов по Цельсию.

Вспомогательная/зенитная артиллерия

Каждое 152-мм орудие имело свой индивидуальный элеватор, что обеспечивало приемлемую скорострельность (от 4 до 7 выстрелов в минуту) пушкам, установленным на верхней палубе за щитами. Все казематные пушки (четыре на батарейной и четыре на верхней палубе) снабжались боеприпасами непосредственно из погребов, расположенных под броневой палубой. Для этого часть из них пришлось вписывать между отделениями, занятыми энергетической установкой. А это, в свою очередь, вызвало необходимость раздвигать дальше к оконечностям башни главного калибра. Поэтому четыре 152-мм, смонтированные за щитами на верхней палубе, питались из погребов-накопителей, находившихся в пределах верхней цитадели, под прикрытием ее 127-мм брони.

Все 152-мм орудия батареи имели углы обстрела в 120 градусов. Однако продольный огонь могли вести только четыре пушки, установленные в казематах верхней палубы. Все остальные восемь артустановок обстреливали цели в секторе 60 градусов от траверза в нос и корму, это несколько упрощало форму корпуса, но ослабляло огонь на острых курсовых углах.Первоначально боезапас для 152-мм орудий состоял из фугасных и бронебойных снарядов примерно в равной пропорции. Но уже к сражению в Желтом море, убедившись в малой эффективности последних на возросших дистанциях, японцы сделали ставку на фугасный боезапас. Теперь соотношение в пользу снарядов было примерно 4:1.

Для отражения атак миноносцев 76-мм пушки снабдили только бронебойными снарядами, так как для того, чтобы остановить вражеский носитель торпед, необходимо было повредить его котлы и машины, а для этого требуется не только продырявить корпусные конструкции, но и пробить угольную яму.

Минно-торпедное вооружение

В соответствии с традициями, IJN Azuma получил внушительное торпедное вооружение. Всего насчитывалось пять 457-мм торпедных аппаратов: один надводный неподвижный в штевне и четырех подводных бортовых. Боезапас составлял 18 торпед: по 4 для бортовых и 2 для носового. На броненосных крейсерах применялось два вида торпед, образца 30 (1897 г.) и 32 (1899 г.).

Первая из них, полностью стальная, при длине 5,18 м несла заряд в 220 фунтов (100 кг) и имела максимальную скорость 28 узлов, на которой могла пройти 6 кабельтовых. Торпеда типа 32, также изготовленная целиком из стали, весила 541 кг и несла 200-фунтовый заряд. Зато она имела два режима скорости. На 28 узлах она могла преодолеть 1000 м, а на 15 - 3000 м. Оба типа торпед снаряжались пироксилином или "шимозой".

Противолодочное и противоминное вооружение

Французские кораблестроители поставили на броненосном крейсере IJN Azuma четыре 76-мм пушки на крышах казематов верхней палубы. Пару - в носу на батарейной палубе в спонсонах. Еще две штуки - на том же уровне, но в корме. Эта пара была установлена в офицерских помещениях без применения спонсонов.

Еще четыре орудия смонтировали на верхней палубе (две на крыше переднего каземата батарейной палубы, вторую пару между 152-мм орудиями в щитовых установках). Для отражения атак миноносцев и минных катеров на последнем рубеже использовались одноствольные 47-мм скорострельные пушки Гочкиса. По проекту, IJN Azuma должен был быть оснащен двенадцатью такими орудиями, однако, судя по фотографиям, в действительности их было восемь. По 4 пушки, за коробчатыми щитами стояли на боевых марсах, остальные на коечных сетках и на мостиках.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

На IJN Azuma были установлены по два 1,37-м дальномера английской фирмы "Барр энд Струд" марки FA2. Система управления огнем типичной для своего времени и в целом весьма консервативной. Дистанция определялась при помощи дальномера. Она голосом передавалась старшему артиллерийскому офицеру, который рассчитывал данные для пристрелки. После этого данные по переговорным трубам передавались наводчикам.

С переднего мостика управлялась носовая башня и половина орудий вспомогательной батареи. С кормового - вторая башня и оставшиеся 152-мм пушки. Между мостиками данные передавались при помощи рупора или шустрого юнги с табличками. После того, как начиналась пристрелка, управление огнем переходило непосредственно к наводчикам орудий, которые сами вносили поправки в прицел и целик по наблюдению знаков падения. Для повышения эффективности огня все орудия были оснащены оптическими прицелами.

История службы

Боевой путь

IJN Azuma под командованием капитана 1-го ранга К. Фудзии принимал участие в Русско-японской войне, действуя в составе второго боевого отряда (6 броненосных крейсеров, флаг вице-адмирала Х. Камимура на IJN Izumo). Указ микадо о начале войны с Россией поступил Соединённому флоту когда тот находился в порту Сасебо, вскоре после полуночи 6 февраля (24 января по старому стилю) 1904 года. Утром флот в полном составе вышел в море. Основные силы направились к Порт-Артуру.

Японские броненосные крейсера 2-го отряда вступили в бой 9 февраля (27 января) в 12.12 (по японскому времени; русское для той долготы - минус 55 минут). Первым в колонне - в кильватер броненосцу 1-го отряда IJN Hacuse - шел IJN Izumo под флагом адмирала Камимуры. За ним следовали IJN Azuma, IJN Yakumo, IJN Tokiwa и IJN Iwate. Все они сначала стреляли по русским броненосцам и «Баяну», а когда к ним приблизились крейсера «Аскольд» и «Новик», перенесли огонь на них. В первом же бою русский снаряд пронзил флаг крейсера IJN Azuma.

В течение последующих трех недель броненосные крейсера действовали в Желтом море совместно с основными силами Соединенного флота. 24 (11) февраля они осуществляли прикрытие пароходов-брандеров, безуспешно пытавшихся заблокировать выход из порт-артурской бухты, а на следующий день участвовали в перестрелке с крейсерами «Баян», «Аскольд» и «Новик», а также береговыми батареями в районе бухты Тахэ. Однако активизация действий владивостокских крейсеров, совершивших в феврале два похода к берегам Японии и Кореи, вынудила адмирала Того разделить свои силы и отправить отряд Камимуры в Японское море.

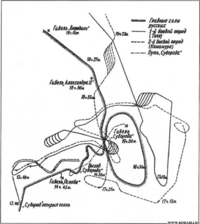

Самостоятельная деятельность отряда Камимуры началась с "акции устрашения" - бомбардировки Владивостока. Утром 6 марта (22 февраля) IJN Izumo, IJN Iwate, IJN Yakumo, IJN Azuma, IJN Asama вместе с двумя бронепалубными крейсерами 3-го отряда IJN Kasagi и IJN Iosino (в качестве "компенсации" за эти крейсера в оставшийся под Порт-Артуром 3-й боевой отряд временно включили IJN Tokiwa) подошли к острову Аскольд. Оттуда корабли направились к восточному берегу полуострова Муравьева-Амурского, но путь им преградил мощный лед - его толщина достигала 45 см.

С большим трудом найдя участок Уссурийского залива с более тонким льдом, японские броненосные крейсера легли на боевой курс и в 13.53 начали перекидную стрельбу по городу, продолжавшуюся с перерывами до 14.27 (по японскому времени; по русским данным японцы вели огонь с 13.35 до 14.20). Кроме того, они обстреляли форты Суворова, Линевича, Уссурийскую батарею, а также строящуюся батарею на берегу Уссурийского залива. Русская береговая артиллерия не отвечала: шансов попасть в неприятельские корабли со столь большой дистанции (от 45 кабельтовых и выше) практически не было.

Эффективность японского огня, как и следовало ожидать, оказалась крайне низкой. Крейсера Камимуры выпустили около 200 снарядов, некоторые из них упали в восточной части города, в районе казарм и в бухте Золотой Рог. Несколько зданий получили незначительные повреждения; была убита одна женщина и ранены пять матросов. Ни корабли в порту, ни береговые батареи не пострадали. При взрывах японские снаряды имели слабое фугасное действие, а многие не взрывались вообще.

14 (1) августа в 4.45 по японскому времени на кораблях Камимуры обнаружили сквозь утренний туман неясные очертания трех крейсеров владивостокского отряда. Русские корабли надеялись встретить эскадру Витгефта, так как о результатах боя в Желтом море на них еще не знали. В 5.10 IJN Izumo под флагом вице-адмирала Камимуры, IJN Azuma, IJN Tokiwa и IJN Iwate под флагом контр-адмирала Мису изменили курс и начали сближаться с противником. Через 13 минут флагманский IJN Izumo открыл огонь из 203-мм орудий по замыкающему русский отряд «Рюрику». Так началось сражение, известное как бой в Корейском проливе.В ходе неравного боя, длившегося 4 часа 41 минуту, героически сопротивлявшийся «Рюрик» был потоплен, но поврежденным «России» и «Громобою» удалось оторваться от преследования и уйти во Владивосток. Победа далась японцам нелегко: броненосные крейсера Камимуры получили более 40 попаданий. Шедший вторым в строю IJN Azuma получил более 10 попаданий. Было ранено 7 нижних чинов и один вольнонаемный. В 9.30 на крейсере случилась поломка в машине, и он покинул строй. Однако это повреждение устранили очень быстро. Во время боя в Корейском проливе IJN Azuma получил 10 попаданий (8 раненых).

с 23 декабря 1904 г. по 10 февраля 1905 г. IJN Azuma нёс службу в северных водах, однако каких-либо сведений о результатах этого времени в открытых источниках нет.

Для японских броненосных крейсеров Цусимское сражение, произошедшее 27-28 (14-15) мая 1905 г., стало той битвой, в которой данные корабли показали свои сильные стороны. Необходимо отметить, что даже сам бой во многом состоялся благодаря удачной работе радиотелеграфистов IJN Azuma, ретранслировавших донесения разведчиков об обнаружении русских кораблей на IJN Mikasa.Хотя точные данные по каждому из кораблей отсутствуют, известно, что IJN Azuma, например, в ходе боя израсходовал 173 203-мм, 719 152-мм и 752 76-мм снарядов. Но и сами пострадали весьма серьезно - больше, чем в любом из предыдущих сражений. Крейсеру IJN Azuma от русских артиллеристов досталось 15 снарядов. Из них 11 крупного и среднего калибра (шесть 305-мм, один 203 или 254-мм, четыре 152-мм) и четыре малого (75-мм и менее). В 14.27 крупный осколок 305-мм снаряда отбил кусок ствола длиной примерно в 2 фута у 152-мм орудия в верхнем кормовом каземате правого борта. Двое человек при этом были ранены.

Одновременно 152-мм снаряд пробил правый борт, но не взорвался, хотя и убил вестового и ранил одного матроса. В 14.37 305-мм снаряд ударил в стык между вертикальной броней и крышей кормового верхнего каземата правого борта, сделав пробоину внушительных размеров. Разорвавшись, он повредил станок 152-мм пушки, ствол у которой был отбит ранее осколком, и уничтожил весь ее расчет. Шесть человек погибло на месте, седьмой был ранен. Ранение также получил старший офицер корабля Того Сидзуносуке и еще 8 человек, находившихся на кормовом мостике.В 14.47 другой 305-мм снаряд ударил в ствол кормовой установки ГК, заметно согнув его. После этого он срикошетировал в верхнюю палубу и, пробив ее и борт, улетел в море, так и не взорвавшись. По пути он ранил 4 человека. До момента выхода из строя, 203-мм орудие успело сделать всего 19 выстрелов. В 15.35 разорвало одно из 76-мм орудий. При этом пострадало двое - один погиб, второй был ранен. В 16.44 152-мм снаряд пробил оба борта на вылет и, не разорвавшись, упал в море. Всего на корабле погибло 10 нижних чинов, а ранения помимо старшего офицера получили гардемарин Такенака, старший кондуктор Накамура и 27 старшин и матросов.

В последние месяцы войны броненосные крейсера несли службу порознь. IJN Azuma 7 августа доставила десантную партию, включая артиллерийскую батарею, к озеру Тунайча (юг Сахалина), а три дня спустя паровые катера крейсера поддерживали начавшееся наступление огнем 47-мм пушек и пулеметов. 16 августа высадила еще один десант на рейде Ошеро.К слову, благодаря крейсеру IJN Azuma были получены ценные сведения о свойствах русских снарядов начала ХХ века. В марте 1905 г. из японского плена приехал отпущенный на родину очевидец с «Рюрика». Он рассказал адмиралу Иессену следующее:

«После потопления «Рюрика» шлюпка, принявшая его с воды, доставила на броненосный крейсер IJN Azuma, на котором он был доставлен в Сасебо. На IJN Azuma «он видел в кают-компании и во многих других местах следы наших снарядов, пробивших борт с одной стороны и вылетевших затем в другой борт, очевидно не разорвавшись. Переведенный с крейсера IJN Azuma на крейсер IJN Iwate, он на последнем увидел весьма значительное разрушение, произведенное снарядом, разорвавшимся правильно около середины судна по ширине его. На его вопрос ему сообщили, что этот снаряд будто бы 203-мм с крейсера «Рюрик». Это свидетельство было первым, приоткрывшим глаза русскому командованию на низкое качество оружия (снарядов) состоявшего на вооружении кораблей.

В 1914 IJN Azuma переквалифицирован в учебный корабль. Во время Первой Мировой войны на короткое время снова возвращён в строй, участвовал в проводке конвоев в Индийском Океане. 1921 - сняты 4 152 мм и всем мелкие орудия; 01.09.1921 переквалифицирован в корабль береговой обороны 1 класса и пришвартован в Майдзуру в качестве учебного судна; 30.05.1931 переквалифицирован в корабль береговой обороны; 01.07.1942 переквалифицирован в крейсер 1 класса; 15.02.1944 исключён из списков флота;

Гибель

18.07.1945 был тяжело повреждён при налёте американской авиации, после чего затонул (35° 18'с.ш./139° 40' в.д.). В 1946 был разобран на металл.

Командиры

- капитан 1-го ранга Огура Бёитиро (Ogura, Byoichiro) — с 1 мая 1899 года по 29 октября 1900 года.

- капитан 1-го ранга Нарита Кацуро (Narita, Katsuro) — с 31 мая 1902 года по 26 сентября 1903 года.

- капитан 1-го ранга Фудзии Коити (Fujii, Koichi) — с 15 октября 1903 года по 12 января 1905 года.

- капитан 1-го ранга Мураками Какуити (Murakami, Kakuichi) — с 12 января по 5 августа 1905 года.

- капитан 1-го ранга Идэ Ринроку (Ide, Rinroku) — с 5 августа 1905 года по 30 августа 1906 года.

- капитан 1-го ранга Исибаси Хадзимэ (Ishibashi, Hajime) — с 30 августа по 24 декабря 1906 года.

- капитан 1-го ранга Камидзуми Токуя (Kamiizumi, Tokuya) — c 24 декабря 1906 года по 28 августа 1908 года.

- капитан 1-го ранга Кубота Хикосити (Kubota, Hikoshichi) — с 28 августа 1908 года по 14 февраля 1909 года.

- капитан 1-го ранга Цукияма Киётомо (Tsukiyama, Kiyotomo) — с 14 февраля по 1 октября 1909 года.

- капитан 1-го ранга Тотинай Содзиро (Tochinai, Sojiro) — с 1 октября 1909 года по 1 декабря 1909 года.

- капитан 1-го ранга Цутияма Тецудзо (Tsuchiyama, Tetsuzo) — с 1 апреля по 23 мая 1911 года.

Литература и источники информации

- https://ru.wikipedia.org

- https://battleships.spb.ru

- https://www.korabli.eu

- https://kreiser.unoforum.ru/

- https://en.wikipedia.org/

- https://wunderwaffe.narod.ru/

- https://cruiserx.net/

- Александров А.С., Балакин С.А. "Асама" и другие Японские броненосные крейсера программы 1895-1896гг..

Галерея изображений