Littorio (1937)

| |

Ничто на свете не происходит без участия военного флота. Флот определяет положение народа в мировой иерархии во время мира, а во время войны, обеспечивая стране свободу действий на море, почти всегда решает судьбу победы сухопутных сил. Бенито Муссолини

|

|

Littorio

| 28 октября 1934 г. Заложен |

| 22 августа 1937 г. Спущен на воду |

| 21 декабря 1939 г. Выход на испытания |

| 6 мая 1940 г. Введен в строй |

| 1 июля 1948 г. Выведен из боевого состава |

| 41377 / 45963 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 237,71 / 32,9 / 10,5 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1866 чел. Общая численность |

| 92 чел. Офицеры |

| 122 чел. Мичманы |

| 1506 чел. Матросы |

| 70 / 280 мм. Пояс/борт |

| 45+90 - 162 мм. Палуба |

| 210 / 210 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 350-280 мм. Барбеты |

| 380 / 130-200 / 350 / 150-200 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 250 (120 крыша) мм. Боевая рубка |

| 70-100 мм. Румпельное отделение |

- Артиллерия главного калибра

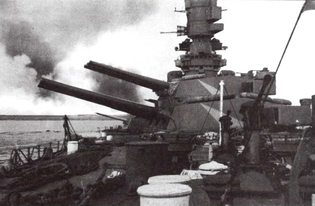

- 9 (3х3)- 381-мм орудия

- Противоминная артилерия

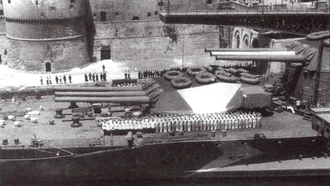

- 12 (4х3)- 152 мм орудия

- Зенитная артилерия дальнего боя

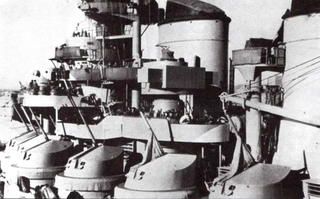

- 12 (12х1)- 90 мм орудия

- "Осветительные" орудия

- 4 (4х1)- 120 мм орудия

- Зенитные автоматы

- 8х2 и 4х1 - 37мм

- 8х2 - 20 мм

- Авиагруппа

- Один истребитель Re.2000

- Два гидросамолёта Ro.43

Roma, Vittorio Veneto, Impero

Содержание

- 1 Общие сведения

- 2 История создания

- 3 Постройка и испытания

- 4 Описание конструкции

- 5 Вооружение

- 6 Модернизации и переоборудования

- 7 История службы

- 8 Повреждения во время службы

- 8.1 Повреждения линкора 11 ноября 1940 г.

- 8.2 Повреждения линкора 22—23 марта 1942 г.

- 8.3 Повреждения линкора 15 июня 1942 г.

- 8.4 Повреждения линкора 14 апреля 1943 г.

- 8.5 Повреждения линкора в ночь на 19 апреля 1943 г.

- 8.6 Повреждения линкора 5 июня 1943 г.

- 8.7 Повреждения линкора 9 сентября 1943 г.

- 9 Статистика боевого использования

- 10 Командиры корабля

- 11 Этот корабль в искусстве

- 12 См. также

- 13 Примечания

- 14 Литература и источники информации

- 15 Галерея изображений

Общие сведения

Великолепные линкоры типа Littorio - новейшие на тот момент корабли итальянского флота, превосходившие всё, что имели Союзники, могли обеспечить Италии безоговорочное господство в средиземном море. Но по воле судьбы итальянские адмиралы так и не смогли грамотно распорядиться этими шедеврами кораблестроения. Лишь одно попадание во вражеский корабль всё что записали на свой счёт эти суперлинкоры. Грамотные действия их противников неоднократно приводили к выводам линкоров из строя, став по истине главными неудачниками морских сражений второй мировой войны. Кульминацией «невезучести» стало потопление Roma недавними союзниками, немцами. Применение по Roma радиоуправляемых планирующих бомб - стало первым в истории удачным боевым применением высокоточного оружия.

История создания

Предшественники

Предпосылки к созданию

Проектирование

Постройка и испытания

Описание конструкции

Корпус

Для постройки корпуса использовалась высокопрочная легированная сталь, за исключением отдельных переборок, основания артиллерийских установок, турбин, электрогенераторов и.т.д, в общем зон, подверженных вибрации для которых использовалась мягкая, конструкционная сталь. Заметим,что при постройке широко применялась электросварка - больше чем когда либо в Италии при постройке военных кораблей. Корпус имел бульбообразное утолщение для снижения волнового сопротивления, обводы, достаточно полные в средней части (коэф. полноты 0.959 по миделю).Небольшой коэффициент общей полноты (0,566) и значительное отношение длинны к ширине по ватерлинии (7,17) благоприятно сказывалось на скорости при спокойном море, чем для мореходности. Острые обводы оконечностей способствовали их большему зарыванию при волнении.Отмечавшиеся проблемы вибрации и забрызгивания носовой части линкоров Littorio и Vittorio Veneto были решены изготовлением надделок на их носовые оконечности, придававшим бортам в носу больший развал. Носовая оконечность Roma на расстояние около 35 м была перестроенна на стапеле. Корпус линкора имел поперечную схему набора, плоская часть днища - продольную. Всего имелось 250 шпангоутов. Нумерация шпангоутов начиналась от кормового перпендикуляра и шла в нос, шпангоуты за кормовым перпендикуляром имели отрицательные номера. Линкор имел три сплошные палубы - палубу полубака , верхнюю палубу и батарейную (первую среднюю) палубу. Палуба полубака с настилом из хромникелевой стали состовляла в длинну около 183 метров, и заканчивалась за кормовой башней главного калибра, верхняя и батарейная палубы тянулись от носа до кормы. Верхняя палуба в корме за полубаком была обшита 50 мм тиковыми досками. Ниже батарейной палубы располагалась вторая средняя палуба, прерывающаяся в средней части корпуса турбинными и котельными отделениями. Под ней, в оконечностях размещались ещё три палубы,именуемые верхней, средней и нижней платформами, разделённые отсеками силовой установки. Трюм соответствовал верхнему настилу двойного дна. Стоит тметить, что на протяжении всей длинны корпуса имелось двойное дно, иногда даже тройное - в пределах цитадели, с междонным пространством между первым и вторым дном - 1,3 метра, между вторым и третьим - 1,2 метра. Для защиты основных электрических коммуникаций от взрывов контактных мин и торпед в средней части корпуса,над тройным дном имелся водонепроницаемый коридор трапециевидного сечения, но от неконтактных мин и торпед, появившихся позднее, такая конструкция не предохраняла, т.к. взрыв происходил под днищем корабля. Восемнадцать поперечных переборок образовывали девятнадцать водонепоницаемых отсеков. Переборки поднимались от второго (третьего) дна до батарейной палубы, а в носовой и кормовой части некоторые из них достигали верхней палубы. Перемещаться между отсеками было возможно только через батарейную палубу, т.к. между отсеками не было никаких дверей.На протяжении броневой цитадели имелись две продольные водонепроницаемые переборки толщиной от 6мм до 9 мм, образуя что-то вроде внутреннего корпуса, отделявшего от бортовых отсеков зону погребов и энергетической установки. Расположение помещений характеризовалось тем, что вспомогательные котлы, камбузы и прочие механизмы и устройства, требовавшие отвода дыма распологались вокруг дымовых труб. Каюты и кубрики личного состава, служебные помещения распределялись между носовой и кормовой оконечностями. Остойчивость определялась на испытаниях . Метацентрическая высота в полном грузу при водоизмещении 45752 тонны составляла 1,66 м, максимальный восстанавливающий момент достигался при крене 33-35 градусов.

Бронирование

Цементированная и гомогенная броня, производимая в те годы в Италии, была довольно высокого качества, не уступая лучшим зарубежным образцам своего времени.

Крупповская броня - была разработанна компанией Круппа в 1893 году , вариант поверхностно укрепленной стальной брони.Став на какое то время стандартом бронирования боевых кораблей, довольно быстро вытеснила гарвеевскую броню. Процесс производства Крупповской брони был сходен с процесом производства гарвеевской брони, но в отличии от гарвеевской применялась не никелевая сталь, а хромистая, с содержанием хрома в 1%. Цементация поверхности производилась интенсивным обдувом поверхности светильным газом, что существенно сократило время химико-термической обработки и значительно ускорило производство брони. К началу ХХ века устарела, с появлением сложнолегированной цементированной брони Круппа.

Цементированная броня Круппа (К.С.А.) - Сложнолегированная сталь, с процентным содержанием легирующих добавок: 0,35% углерода, 3,9% Никеля, 2,0% хрома, 0,35% марганца, 0,07% кремния, 0,025% фосфора, 0,02% серы. Цементация производилась обдувом светильным газом, ввиду чего поверхность становилась весьма жёсткой. Но в отличии от своей предшественницы обладала более высокой эластичностью задней (не цементированной) части отливки, что в свою очередь уменьшало растрескивание и отслаивание брони при огне. Впервые применялась на броненосцах типа «Брандербург»,причём два корабля - «Курфюрст Фридрих Вильгельм» и «Вёрт» оснащались бронепоясом толщиной 400 мм, изготовленным из гарвеевской брони, а два последующих - "Бранденбурге" и "Вейсенбург" имели бронепояс из цементированной брони Круппа, толщиной 215 мм без ухудшения защитных свойств, что явно свидельствует о её превосходстве над гарвеевской бронёй.

Вертикальное бронирование.

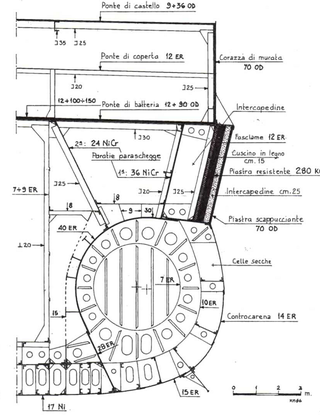

Бронирование линкоров типа «Литторио» являлась следствием многочисленных экспериментов. Главный пояс состоял из необычной для того времени композитной брони, предложенной в декабре 1930 года Председателем Постоянной Комиссии по экспериментам с военными материалами Эудженио Минизини. Броня главного пояса включала в себя внешнюю 70 мм плиту из гомогенной хромникелевой стали, далее на расстоянии 250 мм находилась внутренняя плита, толщиной 280 мм цементированная по методу Круппа. Пространство между плитами заполнялось ячеистым бетоном. Толстая плита, в свою очередь, крепилась на 150 мм дубовую подкладку и 15 мм обшивку из высокопрочной стали. Пояс набирался из плит размером 3х4,4 м и имел длинну 120 м, высоту 4,4 м, из которых 2 м находились нижt проектной ватерлинии, начинаясь от шпангоута 54 и заканчиваясь шпангоутом 174 бронепояс защищал жизненно важные части корабля от носовой до кормовой части. Вся конструкция имела наклон в 14 градусов, верхней кромкой наружу, что увеличивало угол встречи со снарядом на больших дистанциях.В районе носовой башни главного калибра наклон уменьшался следуя обводам главного калибра. Паралельно поясу, на расстоянии 1,4 м размещалась противоосколочная переборка, толщиной 36 мм, выполненная из хромникелевой стали. За ней на расстоянии порядка 4 м, под углом наклона 26 градусов верхней кромкой вовнутрь, располагалась вторая противоосколочная переборка, толщиной 24 мм, выполненная из хромникелевой стали. Переборки и композитный пояс сверху соеденялись с бронированной батарейной палубой, а снизу опирались на внешнюю полуцилиндрическую переборку противоторпедной защиты Пульезе. Пояс в оконечностях замыкался траверзами, имеющими изгиб, ввиду формы барбетов башен главного калибра, расположенных в носу и корме. Толщина траверзов состовляла 210 мм до верхней платформы и 100 мм в носу, 70 мм в корме ниже неё.Борт выше первой средней палубы до полубака защищался вертикальной бронёй толщиной 70 мм, в носу и корме замыкался траверзами 70 мм. Также, следует отметить, в носу , для защиты дизель-генераторов носовой группы, имелся внешний пояс длинной 35 метров из цементированной стали, толщиной 130 мм. Пояс начинался от верхней платформы и заканчивался первой средней палубой. В кормовой части, для защиты румпельного отделения, имелось два траверза: первый толщиной 70 мм от первой средней палубы до второй средней палубы и 100 мм от второй средней палубы до средней платформы, второй замыкал в самой корме бронепалубу и имел толщину 200 мм. Каждая из восьми труб дымоходов (8 котлов) имела броню толщиной 225 мм в форме цилиндра длинной 2,25 метра. Противоторпедная защита Умберто Пульезе заслуживает отдельной статьи.

Горизонтальное бронирование.

Основной бронепалубой являлась батарейная (первая средняя) палуба. Изготовленная из гомогенной хромникелевой стали, она имела толщину 150 мм на 12 мм подкладке из высокопрочной стали в районе погребов и 100 мм на подкладке 12 мм в районе котельных и турбин. От общивки борта до места примыкания 36мм переборки палуба была тоньше: от 100 мм + подкладка в районе погребов до 90 мм + подкладка в районе котельных. Вносовой части толщина палубы состовляла 60 мм на подкладке 10 мм (зона 130 мм пояса) В кормой части - 36 мм на подкладке 9 мм. Полубак в зоне верхнего 70 мм пояса имел толщину 36 мм на подкладке 9 мм.Верхняя палуба имела толщину 12 мм и несла чисто конструктивные функции. Эксперименты, проведённые в 1943 году показали, что бомбы весом 820 кг и 480 кг пробивают все преграды горизонтальной брони с высот 5700 и 4300 метров соответственно. В оконечностях бомбы могли пробить весь корпус без взрыва, а в центральной части они гарантированно взрывались. Как и в экспериментах 1935 года становилось ясно, что абсолютную защиту от подобных бомб получить не удастся.

Бронирование артиллерии.

Башни главного калибра полностью защищались крупповской цементированнной бронёй. Лобовая броня имела толщину 380 мм, стенки в передней части - 200 мм, в задней 130 мм. Крыша имела толщину 200 мм в передней части и 150 в задней части.Тыльная плита составляла в толщину 350 мм, что было необходимо для балансировки башни.Барбеты башен ГК также изготавливались из цементированной брони и имели толщину 350 мм выше верхней палубы и 280 мм между верхней и первой средней палубой. Защита барбета кормовой башни была усиленна до 290 мм. Следует отметить, что башни калибра 152 мм обладали очень мощной защитой для своего класса: Толщина лобовой брони составляла 280 мм цементированной брони, боковых стенок - 130 мм опять же цементированной брони, а задние части стенок и тыльная стенка - 80 мм гомогенной брони. Толщина крыши - 150 мм в передней части и 105 в задней. Зенитные пушки калибра 90 мм защищались щитами 40 мм в передней и 12 мм в задней части, а также 40 мм барбеты.

Надстройка.

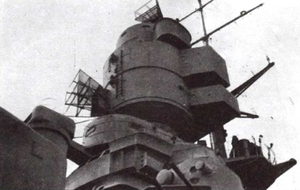

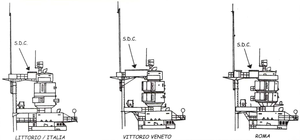

По сравнению с другими линкорами надстройка имела значительно большую площадь бронирования при меньшей толщине, что делало её более уязвимой для крупных снарядов. Нижние ярусы надстройки имели вид усечённого конуса с толщиной стенок 60 мм, для защиты электрических коммуникаций и гидравлических систем по оси конуса проходила труба с толщиной стенки 200 мм. Следующие три яруса цилиндрической формы - командирский, адмиральский и уровень второго артиллерийского офицера имели более серьёзную защиту. Командирский и адмиральский уровни были защищённы 250 мм цементированной бронёй на подкладке 10 мм ( 200 мм в кормовой части), различие между бронированием состояло в том, что командирский уровень имел пол, защищённый плитами 90 мм на подкладке 10 мм, на адмиральском уровне бронированного пола не имелось. Уровень второго артиллерийского офмцера, самый верхний бронированный уровень, был защищён бронёй 225 мм на подкладке 25 мм со лба и боков и 175 мм на подкладке 25 мм с тылу. Толщина бронеплит крыши составляла 120 мм впередней и 90 мм в задней на подкладке 10 мм. Верхние три уровня - дальномеры и директор имели стенки толщиной 10 мм.

Схема бронирования линкора Литторио с указанием толщин подробно показанна здесь: Медиа:Armor_all.png

Энергетическая установка и ходовые качества

Схема расположения котельных и турбинных помещений на линкорах типа "Литторио" была довольно рациональной и, теоретически, повышала живучесть силовой установки в целом.

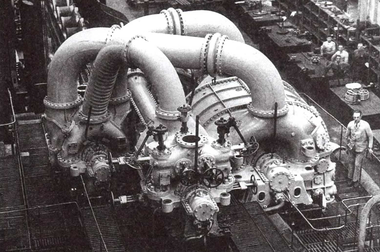

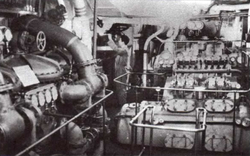

Энергетическая установка линкоров типа Литторио состояла из 4-х турбозубчатых агрегатов и восьми котлов системы Ярроу с перегревателями пара, причем, система распределения пара была устроенна таким образом, что любая турбина могла питаться паром от любого котла. Температура перегретого пара составляла 325 С а рабочее давление - 25кс/см. Каждый котёл оснащался 11-ю форсунками типа "Пиролеум". Общая площадь нагрева для всех котлов составляла 9940 квадратных метров. Потребление нефти составляло 5,8 кг на квадратный метр в час при нормальной тяге и до 6,4 кг на квадратный метр в час при форсированной. Котлы размещались попарно и занимали четыре котельных отделения, при этом, каждое отделение было оборудованно комнатой для обслуживающего персонала, термоизолированного, оборудованное независимой вентиляцией. Доступ в эти помещения осуществлялся через броневую палубу. Подача воды в котлы осуществлялась 8-ю главными турбонасосами производительностью 260 т/ч каждый и давлении 32 кг/см. Подача нефти производилась 8-ю насосами с производительностью каждого 8,5 т/ч. Вода и нефть предварительно проходили через нагреватели, по 8 для воды и нефти по числу котлов.Подача воздуха в котлы осуществлялась при помощи 12 групп турбовентиляторов "Този", совокупной производительностью 122000 кубометров в час с возможностью перегрузки 10%. Котельные отделения располагались в районе дымовых труб таким образом, что дымоходы котлов 1-4 выходили в первую дымовую трубу, а котлов 5-8 во вторую. Для работы при стоянке имелось два вспомогательных котла. Запас воды для котлов составлял - 334-428 т, при этом, 2 испарителя типа S.C.A.M могли производить 120 т пресной воды в сутки.

Четыре турбозубчатых агрегата(ТЗА) располагались в двух турбинных отделениях, носовом, перед котельными и кормовом, расположенном за котельным. ТЗА расположенные в носовом отделении работали на внешние винты, а кормовые, соответственно, на внутренние. ТЗА системы "Белуццо" состояли из трёх активных ступеней: высокого, среднего и низкого давления. Турбина высокого давления состояла из колеса с двумя рядами лопаток, за ним следовали четыре промежуточных колеса с двумя рядами лопаток крейсерского хода, отключавшихся при скорости выше 20 узлов и трёх однорядных колёс полного хода. Турбина среднего давления, состоящая из семи однорядных колёс имела интегрированную ступень заднего хода высокого давления, состоящую из колеса с тремя рядами лопаток. Двухпроточная турбина низкого давления состояла из пяти однорядных колёс и интегрированной ступени заднего хода низкого давления в каждом протоке.Суммарная мощность четырёх ТЗА при 250 об/мин составляла 130000 л.с. или 32500 л.с. на каждый. Мощность на заднем ходу состовляла 40% от максимальной, что соответствовало в сумме для всех ТЗА 52000 л.с. Ступени высокого и среднего давления развивали скорость вращения 2540 об/мин а ступень низкого давления 1940 об/мин, при этом, ступени высокого давления ТЗА, расположенных в носовых отделениях имели дополнительные паропроводы высокого давления диаметром 100 мм, что позволяло форсировать их мощность до 36000 л.с.для каждого.Пар, прошедший рабочие зоны турбин отводился на 4 главных конденсатора (по одному на турбину), установленными под турбинами низкого давления. Охлаждающая вода подавалась 8-ю ГЦН, производительностью 7000 т/ч, откачка паровоздушной смеси осуществлялась 8-ю группами эжекторов, создававшими вакуум не менее 92%. Имелось также два дополнительных конденсатора для обслуживания вспомогательного оборудования и турбогенераторов. Оси каждой ступени, выполненные из никелевой стали (до 3,5% никеля) передавали крутящий момент на зубчатое колесо редуктора диаметром 3816,8 мм по средствам шестерней, диаметром 374,4 мм для ступеней высокого и среднего давления и 488,8 мм для ступени низкого давления. Места соеденения зубчатого колеса редуктора с шестернями ступеней охолождались маслом подаваемым 8-ю турбонасосами, затем, отработавшее масло поступало в охладители. Следует отметить, что винты левого борта вращались против часовой стрелки, а правого по часовой. Нормальный запас нефти состовлял 3700 тонн, максимальный 4228 тонн, но могли быть использованны только 4010 тонн. Нефть хранилась в 46 цистернах, 32 цистерны (по 16 с каждого борта) располагались в отсеках системы противоторпедной защиты Пульезе, в тройном дне центральной части корпуса располагалось 8 цистерн, и 6 в двойном дне и концевых отсеках. На испытаниях измеренный расход топлива составил (при запасе нефти 4000 тонн): При скорости 16 узлов - 4580 морских миль, при скорости 20 узлов - 3920 морских миль, при скорости 30 узлов - 1170 миль. По данным из таблицы командира соединения, составленной вероятно в марте 1941 года, нормальный запас нефти составлял 3300 тонн, который обеспечивал дальность плавания 4290 миль при скорости 13 узлов, Расход нефти при этом составлял 10 т/ч. При скорости 18 узлов (15 т/ч) - 3960 миль, при скорости 20 узлов(19,5 т/ч) - 3380 миль, при 22 узлах (25 т/ч) - 2904 мили, 25 узлов (36 т/ч) - 2275 миль, со скоростью 28 узлов потребление нефти составляло уже 48 т/ч , а при скорости 30 узлов расход достигал 65 т/ч.

| Результаты испытаний 1939 года линкоров Литторио и Витторио Венето | ||

|---|---|---|

| Параметр | Littorio | Vittirio Veneto |

| Дата испытания | 21 декабря 1939 г. | 5 декабря 1939 г. |

| Водоизмещение после половины пробегов | 41782 т | 41900 т |

| Средняя скорость (4 пробега) | 31,293 уз. | 31,423 уз. |

| Средняя частота вращения винтов | 239,7 об/мин | 237,87 об/мин |

| Средняя мощность машин | 139320 л.с. | 134830 л.с. |

| Потребление нефти на 1 кв. метр поверхности в час | 5,47 кг. | 5,478 кг. |

| Среднечасовое потребление котлами нефти | 51,655 т | 51,709 т |

| Среднечасовое потребление котлами воды | 2,58 т. | 2,58 т. |

| Расход нефти на одну милю | 1,65 т. | 1,621 т. |

Вспомогательное оборудование

Электрооборудование.

На линкорах типа Литторио имелось 12 основных генераторов, выходным напряжением 220 вольт постоянного тока а также 3 дизель-генератора переменного тока. Аварийное освещение осуществлялось резервной сетью напряжением 48 вольт, для питания которой применялись ферроникелевые аккумуляторы. Основные источники электроэнергии состояли из дизель-генераторов, размещаемых в двух отсеках и турбогенераторов, которые занимали тоже два отсека. Два дизель-генератора размещались в носовом отсеке в трюме, перед носовой башней главного калибра, другие два в кормовом отсеке в трюме, за кормовой башней главного калибра. Суммарная мощность основных источников энергии составляла 6800 кВт. Дизель-генератор состоял из двухтактного восьмицилиндрового двигателя "Фиат" MS-368, способного работать как на дизельном топливе так и на сырой нефти мощностью 1200 л.с. и динамо-машины фирмы "Ансальдо" или "C.R.D.A." мощностью 800 кВт с возможностью 10% перегрузки. Отсеки турбогенераторов находились на второй средней палубе над носовым и кормовым турбинными отделениями. Каждый из генераторов представлял собой турбину Този, с подводом пара от основного паропровода и соединённой с ней посредством редуктора динамо-машины "Ансальдо" мощностью 450 кВт с возможностью перегрузки 25%. Для оборудования, требовавшего переменный ток имелись 3 дизель генератора. Каждый дизель-генератор состоял из динамо-машины мощностью 62,5 кВт, соединённой с дизелем "Ансальдо" А-625. Напряжение, производимое каждым дизель генератором переменного тока составляло 220 вольт. В целом, расположение генераторов нельзя назвать удачным, в силу того, что они располагались вне броневой цитадели. Также близость коридора с электрическими коммуникациями к днищу корабля делали его весьма уязвимым. Во время войны были произведены некоторые модификации, призванные повысить надёжность системы электропитания, но от основных недостатков обусловленных конструкцией линкора избавиться не удалось.

Рулевое управление

Линкоры типа Литторио оснащались тремя полностью независимыми полубалансирными рулями - главного и двух вспомогательных. Главный руль, площадью 38 квадратных метров приводился электрогидравлической рулевой машиной, оснащённой четырьмя цилиндрами рулевого привода развивающими усилие 300 тонн. Вспомогательные рули площадью по 16 квадратных метров, размещались таким образом, чтобы попадать в струю боковых винтов, для этого они были отодвинуты в нос на 25 метров и располагались ближе к бортам. Каждый из вспомогательных рулей приводились двумя гидромоторами "Кальцони" суммарным усилием 80 тонн. Среднее время перекладки руля на 5 градусов составляло 4 секунды. Независимая схема управления рулями допускала четыре варианта применения. Управление только главным рулём (вспомогательные в нейтральном положении)- использовался как основной вариант управления кораблём. Синхронное отклонение всех трёх рулей, главный и один вспомогательный - использовался для улучшения манёвренности на малых скоростях, а также при маневрировании в ограниченном пространстве. Только вспомогательные - аварийная схема. Эффективность подобной схемы управления подтверждалась боевым опытом. Рулевое управление в экстренном случае могло осуществляться даже вручную - непосредственно из отсеков рулевых машин. Справедливости ради стоит заметить что поворот руля вручную был возможен только на очень маленьких скоростях и производился очень медленно. Манёвренность "Литторио" в принципе отвечала проектным требованиям. При скорости 20 узлов и повороте главного руля на 35 градусов циркуляция линкора составляла 885 метров за 6 минут 35 сек. При скорости 29,5 узлов диаметр циркуляции увеличивался до 935 метров, а время сокращалось до 4 минут 40 сек. Во время испытаний "Литторио" в 1940 г были получены результаты, приведённые в таблице.

| Диаметр циркуляции линейного корабля "Литторио" | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Угол перекладки руля, град. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

| Скорость 20 уз. | 1110 м | 1020 м | 946 м | 885 м | 836 м |

| Скорость 29,5 уз. | 1230 м | 1082 м | 1081 м | 935 м | 895 м |

В апреле 1942 года в ходе испытаний при водоизмещении 46000 тонн было установлено, что манёвренность значительно улучшается если вместе с главным рулём перекладывать вспомогательный руль того борта, на который осуществляется поворот. Наименьший диаметр циркуляции получался, если одновременно с вышеизложенным переводить центральные винты на задний ход.

Швартовочные устройства, якорные устройства.

Линкоры типа Литторио оснащались якорями типа "Ассальдо" весом 10410 кг каждый, которые размещались в клозах носовой части с левого и правого бортов. Имелся также запасной якорь, весом 9925 кг, располагавшимся в носовом клозе правого борта, но в последствии, в 1941 году он был демонтирован, а клоз был заделан со стороны палубы. Проект также предусматривал дополнительный якорь в корме, весом 3500 кг, но от него отказались ещё на стадии постройки корабля. Цепи становых якорей - калибром 87 мм и длинной 275 м (11 смычек по 25 метров). Для подъёма якорей служили электрические шпили, мощностью 240 л.с. Подобное оборудование было предусмотрено для запасного якоря, но в последствии было демонтировано для облегчения носовой части. Для швартовки имелось 5 электрических шпилей, в носу и в корме.

Навигационное оборудование.

Линкоры типа "Литторио" оснащались двумя гирокомпасами системы "Аншютц" и занимали два помещения на второй средней палубе - одно под барбетом второй башни главного калибра, в нос от барбета кормовой башни главного калибра. Гирокомпасы соединялись с большим числом репитеров размещённых на капитанском и адмиральском мостиках, артиллерийских постах, в постах борьбы за живучесть, штурманской рубке по средствам электрических линий. Помимо гирокомпасов, имелся набор магнитных компасов. Радиопеленгатор фирмы "Сименс" OLAP E/404N, вращающаяся антенна которого размещалась в верхней части бронированной надстройки служил как для навигации по сигналам береговых радиомаяков так и для определения направления на свои и вражеские корабли. Электромеханический лаг типа "Спалацци", вместе с эхолотом располагались в носовой части корабля. Стоит заметить, что линкор "Рома" имел в носовой части гидролокатор, который, получил повреждения при бомбардировке в 1943 году, был демонтирован и больше на корабль не ставился.

Системы обеспечение живучести.

В целях обеспечения живучести корабля имелось два поста - основной и вспомогательный. Из постов можно было управлять Закрытием водонепроницаемых дверей, включением насосов откачки воды, открытием кингстонов для затопления артиллерийских погребов, контрзатоплением отсеков. Все операции можно было производить дистанционно, по средством гидравлики, питавшейся от трёх гидродинамических установкой "Кальцони". Гидродинамические установки располагались в носовой (2 шт.) и кормовой (1 шт.) частях корабля. Небольшие объёмы воды могли откачиваться при помощи двух поршневых насосов, производительностью по 60 т/ч, двумя турбонасосами аналогичной производительности. Имелись 4 электронасоса производительностью 150 т/ч, два из которых могли работать на пожарную магистраль, 8 струйных насосов с производительностью 25 т/ч. Также имелись 4 мотопомпы, производительностью 20 т/ч, которые в том числе, применялись для тушения пожаров. В случае больших затоплений имелось 8 центробежных электрических насосов, соединённых трубопроводами с различными отсеками корабля, производительностью 800 т/ч. Причем, указанные электронасосы могли долгое время работать под водой на глубине 10 м, управление насосами осуществлялось как дистанционно, так и с постов обеспечения живучести. Откачка воды из отсеков энергетической установки была возможна также при помощи главных циркуляционных насосов, общей производительностью 7000 т/ч. Для затопления артиллерийских погребов было предусмотрено 11 кингстонов, управляемых как дистанционно так и вручную. В погребах также имелись оросительные системы. Для осуществления контрзатоплений предусматривалось 8 кингстонов для спрямления крена и 4 для спрямления деферента. Главная пожарная магистраль проходила с обоих бортов и имела поперечные перемычки с разветвлениями во все основные отсеки. Кроме того, имелись стационарные установки пенотушения в котельных, а также в местах хранения шлюпок и самолётов. Основываясь на опыте, полученном в результате атаки на Таранто, в системе обеспечения были произведены изменения, которые видимо принесли положительный результат, потому как в дальнейшем, линкоры "Литторио" и "Витторио Венето" получая серьёзные повреждения в море всегда возвращались своим ходом на базу, сохранив способность развивать высокую скорость.

Экипаж и обитаемость

Экипаж линкоров типа "Литторио" насчитывал 1866 человек, в числе которых было 92 офицера, 122 старшины, 134 унтер-офицера, 1506 матросов и 12 гражданских чинов, при службе в качестве штабного корабля численность экипажа увеличивалась до 1960 человек.Экипаж был разделён на 9 служб, если искать аналогии в советском флоте - боевые части.1-я служба - служба связи, включала сигнальщиков и радиотелеграфистов, 2-я служба - морская, включала рулевых, службы 3 и 4 - артиллерийские службы, 6-я - электрическая - включала в себя электриков, обслуживающий персонал гирокомпасов и т.д., службы 7 и 8 - инженерные службы - кочегары, машинисты, мотористы, плотники и т.д., 9-я - хозяйственная, 10-я - штабная - персонал штаба адмирала при его нахождении на корабле. 5-я служба - служба подводного оружия, на линкорах этого типа отсутствовала, ввиду отсутствия подобного оружия на линкоре. Вахта на корабле длилась 4 часа и состояла из 3х смен, гражданские и некоторые старшины не входили в смену.

Кубрики матросов были расположены по бортам на первой средней палубе в носовой и средней части корпуса. Условия обитания матросов в кубрике нельзя было назвать удобными, но обеспечивали значительную экономию места и упрощала уборку помещений. Спальные места матросов - гамаки - убирались и снова пристёгивались на время сна. В остальное время гамаки заменялись столами и скамьями, укреплённых при помощи креплений на подволоке. Приём пищи низшими чинами осуществлялся по бачковой системе. Офицерские каюты, как и обширные помещения адмирала и командира корабля располагались в центральной и кормовой частях корпуса на первой средней палубе. В кормовой части на второй средней палубе располагались каюты младших офицеров. Запас продовольствия линкоров был рассчитан на питание 1500 человек в течении 2х месяцев.

Вооружение

Коротко об управлении огнём. Изначально цель назначалась старшим артиллерийским офицером. Определение пеленга на цель производилось при помощи центрального прицела, расстояние до цели определялось дальномером. Вычисление курсового угла производилось при помощи инклинометра. Также, в центральный пост поступали данные от лага, анемометра, гирокомпаса и аксиометра для определения метеоусловий и данных о движении стреляющего корабля. Центральный автомат стрельбы на основании вышеизложенных данных и заложенных в него таблиц стрельбы вычислял углы горизонтальной и вертикальной наводки. Дополнительные поправки вносились на основании данных о качке корабля, поступающих от гировертикали. Также старший артиллерийский офицер мог вносить свои поправки. Полученные данные передавались в артиллерийские башни. Орудия открывали огонь по команде старшего артиллерийского офицера. После выстрела подавался звуковой сигнал, продолжительностью соответствующий теоретическому времени полёта снаряда, по окончании которого сразу начинали вести наблюдение за всплесками. По результатам наблюдений вносились корректировки в углы наводки орудий. Сложным моментом являлось определение скорости цели, поэтому, по существующим инструкциям первые три залпа главным калибром делались вилкой по пеленгу с отклонением в каждую сторону 7 тысячных от расчётной точки. Также, при качке более 2 градуса стрелять рекомендовалось при максимальном угле крена. Основными поставщиками аппаратуры управления огнём, такой как оптические дальномеры, оптические прицелы , инклинометры и электромеханические автоматы стрельбы, являлись фирмы "Сан-Джорджо" и "Галилео". На "Литторио" были установлены 26 дальномеров, 20 из которых с базой не менее трёх метров. В каждой башне главного калибра (в тыльной её части) размещалась дуплексная система, включающая в себя два двенадцатиметровых дальномера, один совмещающего типа, другой стереоскопического. Главный дальномерный пост также оснащался дуплексной системой из двух 7,2 метровых дальномеров, а второй дальномерный пост - одним 7,2 м стереоскопическим, служивший в основном для определения тактической обстановки штабом. Башни калибра 152 мм были оснащены дальномерами с базой 6,3 метра а КДП (Командно-Дальномерные Посты) этих башен оснащались дуплексными системами с базой 5 метров. КДП 90 мм зениток были оснащены дальномерами с базой 3 метра. Для малокалиберной зенитной артиллерии предусматривались дальномеры с базой 2 метра.Также на "Литторио" как и на остальных линкорах этого типа было установлено по 8 стабилизированных оптических прицела. Также, для главного калибра функции прицела могла выполнять аппаратура прицеливания второй и третей башен. Также допускалось использование аппаратуры наведения башен калибра 152 мм как индивидуально для каждой башни так и попарно для каждого борта. Как упоминалось ранее, для вычисления курсового угла цели служили инклинометры, представлявшие из себя простое оптическое устройство совмещённое с электромеханическим вычислителем. Длинна цели вводилась в вычислитель вручную. На линкорах имелось 5 центральных автоматов стрельбы (ЦАС) один для главного калибра, два для противоминных орудий и два для зенитных орудий. ЦАС главного калибра типа RM.4 находился на второй средней палубе между носовыми башнями главного калибра. Автомат стрельбы получал данные от большого количества источников, вычисления производились автоматически, но всё же требовалось несколько ручных операций. Точность выдаваемых данных была на уровне зарубежных систем того времени. Минус же заключался в некоторой "медлительности" автомата, свойственной всем электромеханическим системам, что определённым образом сказывалась в динамичном бою. Два ЦАС типа RM.2(по одному на каждый борт) служили для расчета углов наводки 152 мм артиллерии RM.2 являлся упрощённой версией RM.4. ЦАС 90 мм орудий, по одному на каждый борт, размещались на второй средней палубе по бокам от помещения ЦАС главного калибра. Помимо основных автоматов стрельбы, на линкорах были установлены дополнительные вычислители, уменьшенного типа, размещавшиеся в каждой башне главного и противоминного калибров. Ещё два дополнительных вычислителя - для 90 мм зениток. Аппаратура ЦАС допускала различные варианты ведения стрельбы.

Главный калибр

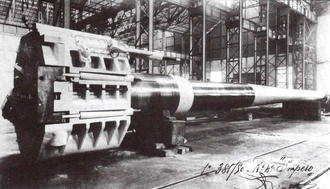

Разрез трёхорудийной башни 381-мм фирмы «Ансальдо» можно посмотреть здесь: Медиа:Bashnya_381.png.

При падении в воду снаряд поднимал водяной столб, высотой 12 метров, который можно было наблюдать 12 секунд. В следствие высокой начальной скорости орудие отлично пробивало вертикальную броню: 348 мм крупповской брони на дистанции 23774 метра при попадании по нормали, а при попадании под углом 50 градусов - 238 мм. При стрельбе с дистанции 19000 метров бронепробиваемость составляла 416 мм при попадании по нормали. Как следствие, ввиду настильной траектории полёта снаряда пробиваемость палубной брони была гораздо ниже и составляла 124 мм при стрельбе с дистанции 26000 метров и всего 67 мм с дистанции 19000 метров. При падении в воду снаряд поднимал водяной столб высотой 65 метров, наблюдаемый 12 секунд.

В зарубежной литературе часто встречается точка зрения о не очень высокой точности стрельбы этих орудий, которая основывается на рассуждениях о большем износе ствола и разбросе веса снарядов. В тоже время, официальный данных по рассеиванию снарядов в архивах не сохранилось, но по мнению итальянских историков оно соответствовало средним значениям орудий иностранных флотов. Также известно что допуски в производстве боеприпасов были выше чем в иностранных флотах. Бои, проведённые линкорами тоже никак не проясняют ситуацию, потому как стрельба велась с очень больших дистанций.

| Характеристики артиллерии главного калибра | |

|---|---|

| Калибр, мм/длина ствола, клб | 381/50 |

| Вес орудия с затвором, кг. | 102400 |

| Длина орудия, мм | 19781 |

| Длина ствола, мм | 19050 |

| Длина зарядной каморы, мм | 3071 |

| Длина нарезки, мм | 15850 |

| Число нарезов | 96 |

| Скорострельность выстр./мин | 1,3 |

| Вес снаряда, кг | 885/824 |

| Вес заряда, кг | 264 |

| Начальная скорость снаряда, м/с | 850/870 |

| Дальность стрельбы, м | 42800 |

Вспомогательная/зенитная артиллерия

Ввиду медленных скоростей горизонтальной и вертикальной наводки у 100 мм орудий, устанавливаемых раннее на итальянские военные корабли в 30-е годы, фирмой «Ансальдо» было разработано орудие 90 мм с длиной ствола 50 калибров, занявшее место основной дальнобойной зенитной артиллерии на линкорах типа Littorio. Орудия производились двумя фирмами, «Ансальдо» и «О.Т.О.» под обозначениями «90/50 Ansaldo 1938/1939» и «90/50 О.Т.О 1938/1939» соответственно. Затвор орудия - горизонтальный, клиновой. Моноблочный ствол изготавливался с применением процесса автофретирования (самоскрепления). Умеренная начальная скорость снаряда (860 м/с) благотворно сказывалось на износе ствола при сохранении хорошей настильности траектории, важной для зенитных орудий. Боеприпасы унитарного типа, при весе 18,41 кг 10,1 кг приходилось на снаряд. Снаряды, применявшиеся на линкорах для этих орудий, в основном были двух типов - зенитные ( со взрывателем по таймеру) и осветительные. Осветительные снаряды с умеренной вспышкой применялись для ночной стрельбы по надводным целям. Одноорудийные установки располагались в полностью закрытых башнях, на легко бронированных барбетах, по дуге с каждого борта в центральной части корпуса. Каждое орудие имело систему стабилизации в двух плоскостях, а также ручную горизонтальную и вертикальную наводку. Углы вертикального отклонения составляли от -5 до 75 градусов. Сложная система стабилизации, разработанная фирмой «Сан-Джорджо» , явно опережала своё время и включала в себя 11 гироскопов, обеспечивая стабилизацию углов ботовой качки 14,5 градусов и килевой качки до 5-ти градусов. Стоит отметить, что при определённых движениях углы крена и деферента могли производиться с ошибками. К тому же уровень развития Итальянской электротехнической промышленности был недостаточным для постройки столь сложной конструкции и потому воплощённая система работала не идеально. Орудие имело хорошую точность стрельбы, о чем говорит тот факт, что его 53-х калиберная версия состояла на вооружении сухопутных войск Италии довольно длительное время, но эффективность снижалась за счет того, что разрыв снаряда производил слишком мелкие осколки, не всегда способные нанести повреждения самолётам. К тому же, орудия не имели дистанционных приводов, соединённых с системой управления, что тоже сказывалось на эффективности. Подача снарядов осуществлялась элеватором, с автоматическим установщиком таймеров взрывателей. Боезапас составлял 5842 зенитных и 50 осветительных снарядов.

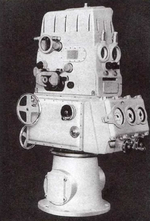

Разрез башни зенитных орудий показан здесь: Медиа:Bashnya_90.png.

Лёгкое зенитное вооружение было представлено 20-ю зенитными автоматами калибра 37 мм/54 клб, представленные спаренными установками «Бреда» модели М.1938 (модификация «Бреда» М.1932, отличавшаяся воздушным охлаждением ствола) и одиночными установками модели М.1939, а также 16-ю спаренными автоматами «Бреда» М.1935 калибра 20 мм/65 клб.

На установках калибра 37 мм магазин с шестью патронами присоединялся сверху, перезарядка автомата осуществлялась за счёт отвода дульных газов, обеспечивая теоретический темп стрельбы 200 выстрелов в минуту, но на практике темп стрельбы не превышал 140 выстрелов, ввиду неизбежных потерь времени на смену магазинов. Применявшиеся снаряды - двух типов фугасные, имевшие механизм самоуничтожения и трассирующие имели длину 384 мм, длина снаряда 162,5 мм. Угол возвышения изменялся от -10 до 80 градусов. Расчет установки состоял из горизонтального наводчика, вертикального наводчика, двух заряжающих, двух подносчиков магазинов и командира. Вес спаренной установки вместе с лафетом составлял 4300 кг, из которых 554 кг приходилось на орудия. боезапас составлял 1500 патронов на ствол.

Спаренные автоматы калибра 20 мм имели разнообразные типы боеприпасов, такие как бронебойно-трассирующие, бронебойно-разрывные, фугасные, со взрывателем повышенной чувствительности и т.д. Горизонтально присоединяемые магазины снаряжались 12-ю патронами, перезарядка осуществлялась за счет отвода дульных газов, причем стреляные гильзы помещались обратно в магазин. Средний вес патрона составлял 320 грамм, из которых 134 грамма приходилось на снаряд. Теоретическая скорострельность составляла 250 выстрелов в минуту, но на практике не превышала 150, ввиду тех же потерь времени на перезарядку. Углы возвышения изменялись от -10 до 100 градусов. Расчет состоял из наводчика, двух заряжающих и двух подносчиков магазинов. Вес установки составлял 2330 кг. Боезапас составлял 1330 патронов на ствол.

Давая общую оценку системе ПВО линкоров типа Littorio следует отметить, что она была намного скромнее, чем на английских, японских или американских линкорах.

| Характеристики зенитных орудий и автоматов | |||

|---|---|---|---|

| Модель | Ansaldo M.1938 | Breda M.1932 | Breda M.1935 |

| Калибр, мм/ длина ствола, клб | 90/57 | 37/54 | 20/65 |

| Вес орудия с затвором, кг | 1950 | 277 | 72 |

| Длина ствола, мм | 4500 | 1998 | 1300 |

| Практическая скорострельность, выстр./мин | 12 | 60-120 | 120 |

| Вес унитарного патрона, кг | 18,41 | 1,63 | 0.32 |

| Вес заряда, кг | 3,4 | 0,2 | 0,038 |

| Начальная скорость снаряда, м/с | 860 | 800 | 825 |

| Дальность стрельбы, м при угле 45 град. | 13000 | 7800 | 5500 |

| Досягаемость по высоте, м | 9000 | 5000 | 2900 |

В итальянском военном судостроении существовала практика установки специальных осветительных орудий, не стали исключением линкоры типа Littorio. На кораблях были установлены старые, но более дальнобойные чем «современные» пушки Армстронга Обр. 1891-1899 гг. калибра 120 мм, снятые со списанных на слом крейсеров. Орудия были установлены у самых бортов на выступающих платформах по бокам от носовой дымовой трубы. С пушек были сняты за ненадобностью площадки для наводчиков , бронирование состояло из лобового стального щитка. Вес снаряда составлял 19,76 кг, полный вес патрона - 29,3 кг. Начальная скорость снаряда - 654 м/с. Угол возвышения мог меняться от -7 до 32 градусов. Дистанция выстрела достигала 9500 м. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту. Таймер снаряда выставлялся таким образом, чтобы взрыв происходил (в идеале) 500 метров за целью, освещая цель на 25-30 сек. Имелись также специальные снаряды с укороченной гильзой, применявшиеся для салютов. Боезапас составлял 240 патронов. Общий вес орудия составлял 5,92 т, из которых на само орудие приходилось 2,08 т. Учебные стрельбы показали, что эффективнее всего пушки могли применяться на дистанции не более 5000 м. Также пушкам явно не хватало скорострельности, но ввиду отсутствия альтернативы их так и оставили на кораблях. В реальной боевой обстановке пушки так и не были применены.

Противоминное вооружение

К моменту разработки проекта Littorio итальянский флот получил новое, 155 мм орудие с длиной ствола 55 калибров. Орудие предназначалось для установки на крейсера типа «Дука дели Абруцци» в замен ранее производимых орудий с длиной ствола 53 калибра. Разработкой орудия занималась фирма «Ансальдо» но производилось фирмами «Ансальдо» и «О.Т.О» под обозначениями «Ansaldo 1934» и «О.Т.О. 1936» соответственно. Орудия различались технологией изготовления ствола. На орудиях «Ансальдо» ствол был моноблочного типа, в то время как ствол «О.Т.О.» изготавливался из двух труб, насаженных одна на другую при помощи горячей посадки. Лейнер вставлялся в орудия обоих типов холодным способом и имел нарезку с шагом 30 калибров. Орудия размещались в трёхорудийных башнях, близких по конструкции башням крейсеров типа «Абруцци». Расстояние между стволами составляло 1,26 метра, а углы возвышения могли меняться от -5 до 45 градусов. Боекомплект составляли три типа снарядов - бронебойные, весом 49,57 кг, фугасные весом 44,57 кг, и зенитные снаряды с взрывателем по таймеру. Также, для ведения ночных боёв имелись беспламенные заряды (Для придания вспышке фиолетового оттенка в метательный состав «NAC» добавлялся хлорид калия). Боезапас для всех орудий составлял 840 бронебойных, 1428 фугасных и 252 зенитных снаряда. Длина снаряда составляла 4,13 калибра с баллистическим наконечником. Заряжание производилось при любом угле возвышения до 20 градусов. Скорострельность каждого орудия составляла 4,5 выстрела в минуту. Бронепробиваемось бронебойным снарядом на дистанции 14000 метров оценивалась в 86 мм круповской брони и на дистанции 18000 м при попадании под углом 50 градусов только 40 мм цементированной брони. Палубная броня толщиной 43 мм пробивалась на дистанции 20000 м и 18 мм на дистанции 14000 м. Падение снаряда в воду приводило к поднятию водяного столба высотой 33 м, наблюдаемого 5 сек. Для артиллерии калибра 152 мм имеются официальные данные по рассеиванию снарядов. На дистанции 17000 метров оно составляло 80-90 метров при стрельбе бронебойными снарядами, при стрельбе же фугасными снарядами рассеивание было гораздо больше, и составляло более 200 метров. На стрельбах проведённых с линкоров Littorio и "Витторио Венето" 21 июля 1941 года с дистанции 17500 метров были установлены на удивление различные результаты для линкоров. Рассеивание составило 156 м для Littorio. Для "Витторио Венето" рассеивание составило 399 метров, что было значительно выше как по сравнению с однотипным кораблём, так и относительно официальных таблиц стрельбы, по которым рассеивание составляло 210 метров. Повторные стрельбы были проведены 4 августа того же года на которых рассеивание составило 187 метров. Плохой результат предыдущих стрельб объяснялся тем, что в первом случае стрельба велась снарядами смешанными из разных партий.

Здесь показан разрез трёхорудийной башни калибра 152 мм: Медиа:Bashnya_152.png.

| Характеристики артиллерии противоминного калибра | |

|---|---|

| Калибр, мм/длина ствола, клб | 152/55 |

| Вес орудия с затвором, кг. | 8900 |

| Длина орудия, мм | 8840 |

| Длина ствола, мм | 8382 |

| Длина зарядной каморы, мм | 1005 |

| Длина нарезки, мм | 7300,5 |

| Число нарезов | 30 |

| Скорострельность выстр./мин | 4,6 |

| Вес снаряда, кг | 49,57/44,57 |

| Вес заряда, кг | 16,35 |

| Начальная скорость снаряда, м/с | 925/995 |

| Дальность стрельбы, м | 25700 |

Авиационное вооружение

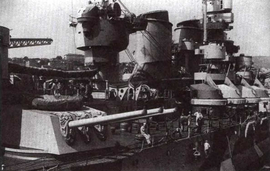

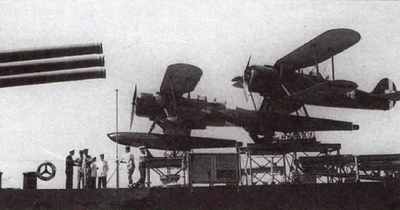

В кормовой части линкоров типа Littorio на поворотной платформе распологалась катапульта типа «Ганьётто-Баржаччи» 21 м в длину и углом поворота 42 градуса на каждый борт. Катапульта приводилась в действие сжатым воздухом, давлением 80 килограмм на сантиметр квадратный. Катапульта была способна запускать самолёты весом до 5 т со скоростью 36 м/с. Катапульта была очень надёжной и её мощность явно превосходила необходимую для запуска самолётов I.M.A.M. Ro.43 весом 2,4 т, в результате чего линкоры типа"Литторио" могли запускать эти самолёты даже со стоянки. Запас мощности делал ненужным добавление скорости корабля и встречного ветра.Для погрузки самолётов на катапульту был предусмотрен кран, грузоподъёмностью 5 т и вылетом стрелы 15 метров. Стойка крана была выполнена телескопической высотой 6 метров, практически полностью убиралась под палубу для освобождения кормового сектора обстрела артиллерии. Обычно линкоры несли три самолёта Ro.43, но после попадания авиационной торпеды в "Витторио Венето" был поднят вопрос о базировании на линкорах истребителей, которые могли бы "отгонять" торпедоносцы. Выбор пал на истребитель Реджане Re.2000, после чего разработали специальный вариант этого самолёта с возможностью запуска с катапульты. Переоборудование самолётов заключалось в установке новой радиостанции и антенны и подставок для тележки катапульты. Также были приняты некоторые меры по улучшению обзора задней полусферы. После запуска и выполнения своих боевых задач самолёты уходили на наземный аэродром, потому как их подъём на борт в открытом море был довольно сложной операцией, требовавшей остановки линкора, нежелательной ввиду присутствия подводных лодок противника.К лету 1943 года на "Литторио" располагались один истребитель Re.2000 и два гидросамолёта Ro.43,в то время как на его систершипах было по два Re.2000 и одному Ro.43

| Характеристики бортовых самолётов | ||

|---|---|---|

| Модель | I.M.A.M Ro.43 | Reggiane Re.2000 |

| Длина, м | 9,72 | 7,99 |

| Размах крыльев, м | 11,58 | 11 |

| Высота, м | 3,5 | 3,2 |

| Площадь крыльев, метров квадратных | 22,5 | 20,4 |

| Вес пустого, кг | 1440 | 2070 |

| Взлётный вес, кг | 2285 | 2880 |

| Двигатель | Piaggio P.XR | Piaggio P.XI RC 40 |

| Мощность, л.с. | 700 | 1000 |

| Максимальная скорость, км/ч | 290 | 530 |

| Потолок, м | 6600 | 11500 |

| Дальность полёта, миль | 800 | 700 |

| Число пулемётов/ калибр | 2/7,7 мм | 2/12,7 мм |

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Средства связи

Основная аппаратура радиотелеграфов на линкорах типа Littorio состояла из передатчиков большой мощности типов T.N.M.1000, T.N.C.1000, T.N.C.2000 и одиннадцати приёмников. Приёмники и передатчики располагались в разных отсеках броневой цитадели. Отсек передатчиков находился к носу от кормовой башни главного калибра на второй средней палубе, отсек приёмников - на той же палубе в корму от второй носовой башни главного калибра. Были также предусмотрены вспомогательные станции приема и передачи, состоящие из одного передатчика T.N.C. 1000, одного передатчика T.A.N. 250 и пяти приёмников. Ближняя связь обеспечивалась радиотелефонными станциями типа T.A.N. - на командном посту, коротковолновая - на адмиральском уровне, в штурманской рубке находилась радиостанция типа RA-350. С 1940 года в дополнение к установленным радиостанциям были добавлены радиотелефонные станции моделей Т.Р.А.20 и RM.4. Вся радиоаппаратура питалась от генераторов переменного тока, напряжением 220 вольт. Аппаратура радиотелеграфов зарекомендовала себя надёжной в эксплуатации, в то время как радиотелефонная связь по различным причинам действовала не всегда хорошо. Адмирал Якино отмечал, что во время морских боёв корабли обменивались очень большим количеством сообщений, и сообщения в конце концов начинали поступать с запаздыванием, тогда как реальная тактическая ситуация уже поменялась, что приводило к путанице. Следует отметить, что линкоры типа Littorio имели весьма развитую телефонную связь, а также весьма развитые специализированные сети. Телефонная связь состояла из 110 телефонных аппаратов, установленных в основных отсеках. Специализированные сети, такие как сеть корабельной энергетики, управления рулями, сети наблюдательных постов, сеть управления стрельбой, борьбы за живучесть, а также сеть коллективного оповещения. Сеть управления стрельбой делилась на подсети и насчитывала 158 пользователей. 110 ватный усилитель, пять микрофонов и 70 громкоговорителей образовывали сеть внутреннего оповещения. За коммутацию отвечали две телефонные станции, размещённые в кормовой и носовой частях. Также во внутреннюю связь входили три телетайпа, один из которых имел возможность соединяться с наземными линиями связи. Адмиральский уровень надстройки, отсек передатчиков и шифровальная соединялись в дополнение к имеющимся средствам связи пневмопочтой.

Посты наблюдения, сигнальные посты, посты наведения истребителей (SDC).

Посты наблюдения за морем включали в себя шесть постов, оборудованных на высоте 32 метра над ватерлинией по бокам от главного директора. ещё шесть бронированных вращающихся постов располагались над адмиральским уровнем, по бокам от бронированного поста второго артиллерийского офицера. Ещё 14 постов служили для воздушного наблюдения. Десять постов, по пять с каждого борта, представляли собой гиростабилизированные кабинки. Ещё четыре открытых поста размещались на том же уровне в передней части надстройки. Все посты были оборудованы линиями связи и оптическими прицелами.

Сигнальный пост располагался на площадке вокруг фок мачты сигнальные флаги хранились непосредственно на посту, в специально оборудованном шкафу. Грот мачта также могла служить для поднятия сигнальных флагов, на ней же вывешивались указатели поворота, поднимавшиеся и опускавшиеся автоматически при перекладке руля для информирования о повороте следующему кораблю в строю.

К весне-лету 1943 года возникла необходимость в постах наведения истребителей, которые защищали соединение от воздушных атак. Посты были оборудованы на мостике, соединявшем фок мачту с главным директором и представляли из себя будки, сверху частично покрытые прозрачным пластиком а частично открытые. Оборудование постов включало в себя радиотелеграфы для связи с истребителями и телефоны внутренней связи. На постах часто присутствовали немецкие офицеры, иногда со своими портативными радиостанциями ввиду частого сопровождения соединений силами Люфтваффе.

Радиолокационное оборудование

В августе 1941 года на Littorio был смонтирован радар. Тем самым, он стал первым линкором в истории Итальянского флота с радаром на борту. Первая экспериментальная станция EC.3/bis обладала передатчиком мощностью 1 кВт и работала на волнах длиной 70 см. Ввиду своей "экспериментальности" станция обладала многими недостатками, один из основных заключался в отсутствии у приёмника осциллографа, показывающего пик отражённого сигнала, в замен оператору предлагалось в наушниках на слух выделять сигнал среди помех. Кроме того была выявлена склонность к поломкам, которые не всегда можно было исправить в открытом море. В Апреле 1942 года приёмник был заменён другим, оснащенным осциллографом для визуализации показаний, но эффективность от экспериментальной станции от этого не сильно улучшилась. Новый радар EC.3/ter «Gufo» был установлен на Littorio в сентябре 1942 года. Мощность его передатчика составляла 10 кВт, кроме того радар отличался улучшенными характеристиками. Длина волны нового радара составляла 75 см, ширина луча в горизонтальной плоскости составляла 6 градусов и 20 градусов в вертикальной. Осциллограф имел две шкалы - до 300 км, предназначенной для обнаружения воздушных целей и до 30 км для обнаружения надводных целей. На практике 300 км шкала не использовалась, потому как дальность обнаружения самолётов составляла всего 80 км. В начале сентября 1943 года перед заключением перемирия "Литторио" успел получить второй радар EC.3/ter, в дополнение к уже установленному. Кроме того, все линкоры типа "Литторио" во второй половине 1942 года были оснащены немецкими станциями обнаружения вражеских радаров FuMB-1 «Метокс»

Прожекторы

Линкоры типа Littorio оснащались прожекторами производства двух фирм «Сан-Джорджио» и «Галилео». На линкорах были установлены четыре прожектора диаметром 150 см и два диаметром 105 см. Прожектор диаметром 150 см весил 850 кг. Угольные электроды горели 2,5 часа, сила тока через электроды составляла 240 А, при мощности 19,2 кВт. Мощность прожектора диаметром 105 см составляла 10,5 кВт, сила тока через электроды - 150 А, длительность горения угольных электродов составляла 2 часа,а вес прожектора составлял 622 кг. Также, 105 см прожекторы оснащались шторками, для передачи световых сообщений на большие расстояния. Прожектора применялись для освещения морских и воздушных целей, ночной навигации в порту, а также для ослепления пилотов торпедоносцев. В дополнение имелись два 40 см сигнальных прожектора, установленных на уровне крыши поста второго артиллерийского офицера, передававшие сообщения белыми и синими вспышками.

Защита от контактных якорных мин.

Линкоры типа Littorio для защиты от контактных мин оснащались параванами типа «С» длиной корпуса 3,3 метра и диаметром 472 мм. В рабочем положении они крепились под носовым бульбом закрепляясь тросами длиной 75 метров, на глубине 15 метров. Кроме рабочих параванов на борту находилось два запасных. Для спуска параванов имелись два небольших крана. Спуск параванов занимал довольно мало времени, в отличии от их подъёма, поэтому в экстренном случае их проще было отстегнуть и оставить в море. Для использования параванов требовалось снижать скорость, к тому же нельзя было резко сменить курс. По изложенным причинам траление мин чаще производилось при помощи миноносцев или катеров, шедших впереди линкора.

Аппаратура постановки дымовой завесы

Изначально на линкорах были установлены 10 дымогенераторов, производящих завесу путём смешивания дыма от котлов с паром и нефтью, а также от двух до четырёх дымогенераторов размещённых в корме, работавших на сырой нефти и включавшихся дистанционно. В последствии, к концу 1940 года ввиду постоянных воздушных угроз при стоянках на якоре были добавлены ещё шесть химических дымогенераторов работавших по принципу распыления хлорсульфоновой кислоты. Химические генераторы также включались дистанционно и в случае возникновения необходимости могли легко сбрасываться за борт. К концу 1942 года были добавлены ещё два дымогенератора того же типа, а к весне 1943 года ещё два на верхней палубе в корме.

Модернизации и переоборудования

Ввиду того что Littorio был новейшим кораблём итальянского флота, модернизации он подвергся весьма ограниченно. Далее будет приведен краткий список основных модернизаций, проведённых на линкоре Littorio.

- В марте 1941 года был снят запасной якорь, в этот же год были проведены мероприятия по улучшению живучести линкора.

- В 1941 году на линкоре были добавленны две спаренные 20 мм установки.

- Август 1941 года - установка радара EC.3/bis

- В 1942 году было добавлено ещё две 20 мм установки.

- Сентябрь 1942 года - замена радара более совершенным EC.3/ter

- 1942 год - установка станции радиотехнической разведки (пеленга радаров) FuMB-1 «Метокс»

- Сентябрь 1943 года - установка второго радара EC.3/ter

- 1943 год - линкор оборудован постом наведения истребителей

История службы

Повреждения во время службы

Повреждения линкора 11 ноября 1940 г.

Линкор получил попадания трех 450-мм авиационных торпед Mk.XII (боевая часть — 176 кг ТНТ).

Первая торпеда взорвалась в 23.15 по правому борту в районе шп. 162—163, немного в корму от носовой башни главного калибра (3-я зона). От взрыва образовалась пробоина размером примерно 7,5x6 м между шп.165 и 159. Зона деформации обшивки была смещена в сторону кормы и имела размер 12x9 м. В целом повреждения характеризовались как незначительные, энергия взрыва была довольно хорошо поглощена системой конструктивной подводной защиты, однако внутренняя переборка фильтрационной камеры дала течь.

Вторая торпеда попала почти одновременно в кормовую часть с левого борта в районе шп.6—9 (7-я зона). Образовалась пробоина размером 7x1,5 м, обшивка по правому борту сильно деформировалась, также начав пропускать воду. Кормовая часть киля прогнулась на 10 см, вспучилась палуба. Серьезно пострадал основной руль: рулевая машина была разрушена, ее отсек заполнился токсичными газами и водой, смешанной с нефтью, из пера руля вырвало несколько листов. Получила повреждения катапульта, находившийся на ней гидросамолет Ro.43 был сброшен на палубу. Винты, валы и вспомогательные рули не пострадали.

В целом последствия двух первых попаданий не угрожали живучести корабля. Littorio получил крен 2° на правый борт, вскоре уменьшившийся до 1,5°. Никакого заметного дифферента не отмечалось, как и необходимости в производстве контрзатоплений.

Третья торпеда поразила корабль в 23.59 в носовую часть с правого борта в район 192-го шпангоута (2-я зона), за пределами противоторпедной защиты. Между шп.187 и 196 образовалась огромная пробоина размером 11x9 м, обшивка была деформирована на пространстве от 183-го до 199-го шпангоута (15x10 м). Водонепроницаемость носовой оконечности была нарушена — началось массированное затопление отсеков. Затопление помещений носовых дизель-генераторов привело к полному обесточиванию всей носовой оконечности до 150-го шпангоута и остановке главных водоотливных насосов №1 и №2, а впоследствии — также насосов №3 и №4. Попытки бороться с поступлением воды при помощи переносных бензиновых и ручных насосов оказались малоэффективными. К тому же, помещения между шп. 190 и 212 заполнились токсичным газами, поэтому весь личный состав оттуда был эвакуирован и вернулся лишь после того, как отсеки удалось провентилировать. В носовых отсеках аварийные партии оставались дольше, но без особых результатов — носовая часть медленно погружалась. Распространение воды было остановлено только на уровне носового траверса (шп.174).

В 2.15 для компенсации усиливающегося дифферента на нос была начата откачка за борт котельной воды. Через 20 минут к борту линкора подошел водолей «Изонцо», и до 4.48 его мощные помпы участвовали в борьбе с затоплением носовых отсеков. Аварийные партии соорудили пластырь размером 3,5x3,5 м, но его просто всосало в огромную пробоину.

Спустя три часа после торпедирования Littorio сохранял достаточную плавучесть и его положение не вызывало опасений. Однако остановить поступление воды не удавалось, и дифферент на нос медленно нарастал. В 4.00 капитан 1 ранга Джирози, после консультации с адмиралом Бергамини, принял решение посадить корабль на отмель. При помощи буксиров и управляясь машинами и вспомогательными рулями, линкор развернулся в сторону берега и в 6.27 сел носом на грунт на глубине 16 м, при этом его форштевень на 1,5 метра зарылся в ил. Под воду ушла часть палубы полубака до барбета носовой башни главного калибра. Крен не превышал 3° на правый борт. Потери экипажа составили 32 человека (не считая значительного количества раненых и отравившихся едкими газами).

Комиссия, расследовавшая обстоятельства «Ночи Таранто», отметила, что если бы Littorio находился в открытом море, то с такими повреждениями он, по всей вероятности, затонул бы. С другой стороны, малая глубина в районе стоянки привела к усилению ударной волны — на больших глубинах воздействие взрыва на корпус было бы не столь разрушительным.

Было указано на ряд важных конструктивных недостатков линкоров данного типа:

- невозможность переключения носовых насосов на питание от кормовой группы электрогенераторов. Комиссия пришла к мнению, что если бы насосы №1 и №2 сохранили работоспособность, корабль остался бы на плаву;

- расположение главных дизель-генераторов за пределами броневой цитадели и конструктивной подводной защиты, что привело к быстрому выходу из строя носовой электростанции;

- слабая гидроизоляция электрических кабелей и вентиляционных шахт в местах прохода через водонепроницаемые переборки и палубы, из-за чего вода легко распространилась в отсеки, не подвергшиеся воздействию взрыва.

Адмирал Бергамини в своем отчете обратил внимание на недостаточную выучку экипажа Littorio, заметно уступавшего по уровню боевой подготовки экипажу Vittorio Veneto.

Повреждения линкора 22—23 марта 1942 г.

Повреждения от артиллерийского огня

Около 18.45 22 марта, находясь в районе 33° с.ш. и 17° в.д. (33.00° с. ш. 17.00° в. д.), линкор получил попадание одного 120-мм снаряда в кормовую часть. Взрыв произошел на верхней палубе в районе 27-го шпангоута, ближе к правому борту. Он уничтожил примерно 1 м2 деревянного настила. В радиусе 10 метров осколками во многих местах было пробито стальное покрытие палубы. Впоследствии в бортовой обшивке были обнаружены вмятины от осколков других снарядов.

От воздействия залпов кормовой 381-мм башни гидросамолет Ro.43 был сброшен с катапульты и загорелся — ущерба корпусным конструкциям пожар не причинил.

Все повреждения были устранены во время ремонта в доке 2—15 апреля.

Штормовые повреждения Во время дневного боя и на пути следования в Таранто в результате воздействия штормовой погоды (сила ветра от 8 до 10 баллов) на борту Littorio произошел ряд аварий. Наиболее пострадали электрическая система и оптические приборы системы управления огнем, кроме того, имело место проникновение воды в артиллерийские башни и центральный артиллерийский пост. Все это заметно снизило боеспособность корабля.

- 381-мм башни:

Откат орудий во время стрельбы вызвал разрывы в брезентовых чехлах амразур, через которые вода проникала в боевое отделение башни, откуда через пол (не являющийся водонепроницаемым) стекала вниз, в отделение башенных механизмов, попадая на электромоторы вертикальной и горизонтальной наводки, подъемные механизмы и электрическую проводку. В башне №1 это вызвало ряд коротких замыканий, для ликвидации последствий которых потребовалось постоянное присутствие в ней дежурного электрика. В других башнях проникновение воды послужило причиной нескольких пропусков выстрелов.

В башне №1, наиболее подвергавшейся тяжелым ударам волн, фильтрация через зазор между вращающейся частью и неподвижным барбетом привела к скоплению значительного объема воды в нижних помещениях, что стало причиной выхода из строя электрического оборудования. Башня не действовала до конца боя.

Проникновение воды через кожух башенного дальномера вызвало короткое замыкание в башне №2. Возникший пожар был быстро ликвидирован. Дальномер в башне №1 постоянно заливался, что исключало его использование.

- 152-мм башни:

Аналогично башням главного калибра, через разрывы в брезентовой гидроизоляции вода проникала в боевые и подбашенные отделения, вызывая угрозу коротких замыканий в электрических схемах. Также отмечалась фильтрация в зазоры между вращающейся частью и барбетом. Поступающая вода спускалась в трюмы, откуда удалялась штатными водоотливными средствами. Короткое замыкание в башне №4 заставило перейти на ручную подачу боеприпасов, что привело к снижению скорострельности. Других неполадок не отмечалось.

Проникновение воды через кожухи башенных дальномеров привело к отложению соли на оптических элементах, проявившемуся уже по возвращении в базу.

В ходе боя произошел преждевременный разрыв снаряда в стволе центрального орудия башни №2 (носовая правого борта), примерно в 80 см от дульного среза. По всей видимости, причиной стало попадание воды в ствол. Другие орудия башни при этом не пострадали.

- Зенитные орудия и автоматы:

Отмечалось проникновение воды в подбашенные отделения 90-мм зениток. После боя наблюдались рассогласования в схемах управления огнем между ПУАЗО и артиллерийскими установками.

- Оптическая аппаратура:

Водяные брызги, отложение соли и копоти от выстрелов и дымовых завес серьезно затрудняли использование оптических приборов управления стрельбой во время боя, что вело к снижению эффективности огня. Особенно серьезно страдала оптика носовой 381-мм и 152-мм башен. Отмечались деформации и заклинивания оборудования, вызванные смешением деталей от ударов волн.

- Центральный пост управления огнем:

Имело место незначительное проникновение воды в центральный артиллерийский пост через трубопроводы системы вентиляции.

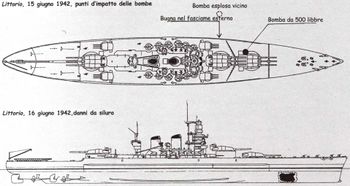

Повреждения линкора 15 июня 1942 г.

Повреждения от бомб

В 8.16, находясь в точке 35°15' с.ш., 19°22' в.д. (35.25° с. ш. 19.37° в. д.), линкор получил попадание одной 500-фунтовой (227-кг) бомбы в шельф башни №1 с левой стороны, вызвавшее следующие повреждения:

- серьезная деформация левой броневой заслонки башенного дальномера и повреждение самого дальномера;

- разрывы соединения левой боковой стенки башни с каркасом башни и броневым шельфом;

- многочисленные вмятины от осколков на вертикальной броне башни;

- местный разрыв соединения барбета 152-мм башни №1 (носовая левого борта) с палубой полубака;

- несколько осколочных пробоин в верхней палубе и волнорезе;

- деформировано и пробито осколками 14 вентиляционных грибков.

Погиб 1 человек, 12 получили осколочные ранения. В целом повреждения характеризовались как незначительные, башня №1 полностью сохранила боеспособность.

От сотрясения корпуса, вызванного близкими разрывами авиабомб, гидросамолет Ro.43 упал с катапульты на палубу. Для освобождения палубы его сбросили за борт и установили на катапульту другой самолет, стоявший до того на транспортной тележке.

После ввода корабля в док для ремонта торпедных повреждений в обшивке левого борта между шп. 154 и 165 была обнаружена вмятина высотой около 3 м с максимальной стрелой прогиба 20 см, вызванная близким разрывом авиабомб. Данное повреждение было частично исправлено, но от полного восстановления корпуса отказались из-за значительного объема работ.

Повреждения от торпеды

В 23.39 в точке с координатами 36°30' с.ш., 20°20' в.д. (36.50° с. ш. 20.67° в. д.) корабль получил попадание 450-мм авиационной торпеды Mk.XII (боевая часть — 176 кг ТНТ) с правого борта в район 194-го шпангоута (2-я зона), за пределами противоторпедной защиты. Через образовавшуюся пробоину был затоплен ряд внутренних помещений:

- на 2-й средней палубе: винный погреб, кладовая муки и провизионная кладовая (шп. 190—199);

- в трюме: шкиперская кладовая, механическая кладовая правого борта, артиллерийская кладовая и озонатор левого борта, помещение, прилегающее к отделению дизель-генераторов с правого борта, электрическая подстанция правого борта, ячейки второго дна 233 и 234, ячейки двойного борта 437 и 438, коффердамы по правому борту (шп. 181—199).

В результате последующей фильтрации были затоплены провизионная кладовая левого борта и прилегающее к ней помещение, а также корабельный карцер.

В общей сложности линкор принял 1950 т воды: 1600 т через пробоину, еще 350 т были закачаны в кормовые отсеки контрзатопления для выравнивания дифферента и крена.

От сотрясения самолет Ro.43, установленный на катапульту взамен сброшенного утром, завалился на правую сторону, упершись крылом в палубу.

Потерь среди экипажа не было. Силовая установка работала без перебоев. Корабль сохранил место в строю и вернулся в Таранто своим ходом.

В ходе докового ремонта, продолжавшегося с 26 июня по 26 августа 1942 г., было заменено 7 поясьев внешней обшивки между шп.174 и 205 общей длиной около 31 м и высотой 9 м.

Обращает на себя внимание тот факт, что попадание торпеды пришлось в то же место, что и попадание третьей торпеды во время событий «Ночи Таранто» (эпицентр взрыва находился всего в 2 м ближе к носу), однако объем повреждений оказался несопоставимо меньшим, и они ни в коей степени не угрожали живучести корабля.

Повреждения линкора 14 апреля 1943 г.

В 1.37 линкор получил попадание одной 2000-фунтовой (908-кг) бронебойной бомбы в стык крыши и боковой стенки башни №2 с левой стороны. Башня получила следующие повреждения:

- оторвана и деформирована левая передняя боковая бронеплита;

- прогнута крыша башни;

- часть шельфа с левого борта оторвана и сброшена на палубу;

- деформированы и повреждены элементы силового каркаса башни по левому борту;

- сорваны болты крепления броневых плит к левой угловой каркасной балке башни;

- деформирован зарядный элеватор левого орудия;

- поврежден маховик блокировки левого обтюратора;

- повреждены прицельные устройства и башенный дальномер по левой стороне башни;

- небольшие повреждения электрооборудования и проводки.

В башне главного калибра №1 осколками повреждены правая броневая заслонка башенного дальномера и сам дальномер. На лобовой броне и стволах орудий левой носовой 152-мм башни образовались вмятины от осколков, но боеспособность башни не пострадала, однако установленный на этой башне спаренный 20-мм автомат был поврежден осколками и выведен из строя. Повреждения от осколков получили 90-мм установки левого борта:

- установка №1: вмятины на стволе орудия, бронещит пробит, перебит электрический кабель системы управления огнем, орудие выведено из строя;

- установка №2: глубокая вмятина на стволе, орудие выведено из строя;

- установка №3: тяжелые повреждения дульной части ствола, орудие выведено из строя.

Образовалось несколько осколочных пробоин в палубе полубака от шп. 180 до носовой оконечности с незначительными повреждениями в подпалубных помещениях. Пробиты осколками ограждение адмиральского и командирского мостиков, а также кожух носовой дымовой трубы. Повреждены осколками и выведены из строя параван левого борта и 4 спасательных плота. Несколько небольших очагов пожаров были быстро погашены. Потери составили 1 человека убитым (из расчета 90-мм установки №1 левого борта). Находившиеся на юте самолеты Re.2000 и Ro.43 также получили ряд осколочных пробоин, но, по всей видимости, от других бомб, разорвавшихся поблизости.

В целом, башня главного калибра продемонстрировала хорошую устойчивость к боевым повреждениям. Орудия остались практически невредимыми. Проведенные после устранения полученных повреждений испытания элеваторов при механической и ручной подаче показали нормальное функционирование механизмов. Тем не менее, данный эпизод показал недостаточную прочность каркаса башни и структур, поддерживающих ее вращающуюся часть, слабость крепления шельфа и, особенно, самих крепежных болтов.

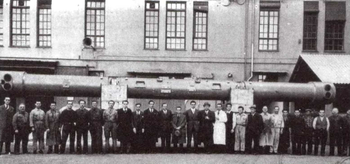

Повреждения линкора были устранены в течение двух недель военно-морским арсеналом Специи при помощи специалистов фирмы «Ансальдо». Для ремонта использованы броневые плиты и часть конструктивных элементов башни, предназначенные для находящегося в достройке линкора Impero. Три поврежденных 90-мм орудия были заменены.

Повреждения линкора в ночь на 19 апреля 1943 г.

Во время налета британских бомбардировщиков линкор был поражен двумя зажигательными авиабомбами (длина 50 см, диаметр 126 мм, толщина стенок 4 мм). Одна попала в прожекторную площадку на кормовой надстройке с правого борта, пробив ее, и взорвалась с сильным выбросом зажигательной смеси на надстроечную палубу. Сами прожекторы при этом никаких повреждений не получили. Вторая бомба попала в пост управления зенитной стрельбой левого борта, пробила его крышу и застряла в этой пробоине. Медленное горение зажигательного состава было потушено песком.

Четыре бомбы разорвались внутри окружавшего корабль бонового заграждения (одна с правого борта, три с левого), засыпав его осколками.

При всей незначительности полученных повреждений, данный эпизод показал слабость бронирования щитов 90-мм орудий, которые могли свободно пробиваться даже зажигательными бомбами.

Повреждения линкора 5 июня 1943 г.

Littorio оказался единственным из линкоров, не получившим в ходе налета прямых попаданий, однако близкие разрывы авиабомб в воде у носовой части корабля причинили ему следующие повреждения:

- разрыв трех бимсов нижней платформы и стрингера левого борта в форпике, повреждения некоторых внутренних переборок и трещина на стыке листов обшивки ниже средней платформы, через которую в корпус попало небольшой количество воды;

- отрыв бортового стрингера между верхней и средней платформой в районе якорных клюзов;

- деформация обшивки в районе шп.223—229 (по левому борту — незначительная, по правому — серьезная), вызвавшая фильтрацию воды через выбитые заклепки;

- вмятина в обшивке между средней и нижней платформой в районе шп.208—210 с небольшой фильтрацией через выбитые заклепки.

Все повреждения были устранены на месте.

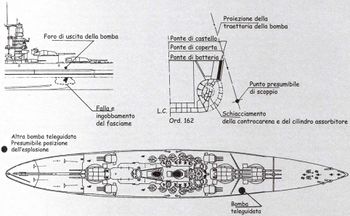

Повреждения линкора 9 сентября 1943 г.

В ходе того же налета, когда погиб «Рома», «Италия» получил прямое попадание радиоуправляемой бронебойной бомбы РС-1400Х (общий вес 1570 кг, заряд 320 кг), еще одна разорвалась рядом с кораблем.

Первый близкий разрыв произошел приблизительно в 10 м от ахтерштевня с левого борта. От сотрясения разошлись швы в топливной цистерне, что привело к обводнению и потере 54 т нефти, а также было слегка повреждено перо основного руля, никак не отразившееся на управляемости.

В 16.29 вторая бомба поразила корабль между шп.162 и 163 на расстоянии 1,88 м от правого борта (3-я зона) под углом 13°. Она пробила палубу полубака (36 мм брони на 9-мм подкладке), верхнюю палубу и надводный борт (70-мм бронепояс) и взорвалась в воде на расстоянии примерно 6 м от борта.

В результате взрыва образовалась пробоина размером 7,5x6 м, внешняя обшивка деформирована на площади 24x9 м — от днища до нижней кромки главного броневого пояса. Разрушены отсеки системы конструктивной подводной защиты №2 (между шп.165 и 173,5) и №4 (между шп.159 и 165), поврежден отсек №6 (между шп. 152 и 159), образовались течи в отсеке №8 (между шп.144 и 153). Внутренний цилиндр системы ПТЗ в отсеках №2 и №4 был разрушен, но в отсеке №6 только слегка деформировался, но остался сухим, как и в отсеке №8. Было затоплено 6 отсеков двойного борта (№№ 401—408), однако дальнейшего распространения воды не произошло.

Через пробоины корабль принял 1066 т воды. Образовался крен 3’ на правый борт, для выравнивания которого закачали еще 180 т в отсеки контрзатопления левого борта. Таким образом, общее количество принятой воды составило 1246 т. В целом взрывная волна была хорошо поглощена системой конструктивной подводной защиты, внутренние переборки которой остались неповрежденными и задержали дальнейшее распространение воды. Линкор сохранил свое место в строю и в дальнейшем при следовании на Мальту не испытывал затруднений. Потери экипажа ограничились 1 раненым.

Пробоина в палубе полубака диаметром около 500 мм была заделана пробкой из дерева и цемента, на пробоины в верхней палубе и внешней обшивке наложили пластырь из деревянных щитов, парусины и цемента.

Во время стоянки линкора в Большом Горьком озере был произведен осмотр подводной части корпуса британскими водолазами и осуществлен временный ремонт. Были наварены металлические листы на пробоины, поврежденные отсеки осушили, а внутренние переборки подкрепили изнутри. Восстановительный ремонт вплоть до сдачи линкора на слом не производился.

Статистика боевого использования

В период с 10 июня 1940 г. по 8 сентября 1943 г. Littorio совершил 46 выходов в море (9 боевых походов, 3 — на сопровождение конвоев, 5 межбазовых переходов и 29 — на боевую подготовку), прошел 13 583 мили за 766 ходовых часов и израсходовал 17 740 т нефти. В течение 251 суток линкор оставался небоеспособным из-за нахождения в ремонте или других причин.

С 8 сентября 1943 г. по 8 мая 1945 г. корабль совершил три межбазовых перехода, пройдя 2427 миль за 132 ходовых часа.