Вентилирование трюмов

Эта статья редактируется участником Grigoriev_Vladimir:ru (обсуждение) в рамках конкурса.

За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания.

Просьба воздержаться от правок.

Внимание! Приём работ окончен!

Содержание

Колебания температуры и влажности окружающей среды при морской перевозке

В процессе морской перевозки на грузы оказывает воздействие окружающая среда — атмосферный воздух и забортная вода, которая омывает грузовые трюмы и танки судна. Влияние гидрометеорологических условий внешней среды может привести к изменению физического и химического составов различных грузов и повлиять на их качество. В условиях морской перевозки грузов различают три вида изменений температуры наружного воздуха: эпизодический, зависящий от местных условий плавания и изменения погоды; суточный, зависящий от солнечной радиации, свойств предметов, формы поверхности и цвета их окраски; общерейсовый, зависящий от района плавания судна. Суточные колебания температуры предметов изменяются в больших пределах в зависимости от свойств материалов, цвета предметов, формы поверхности (сечения) и их размеров. Неравномерный тепловой приток солнечной энергии приводит к суточным колебаниям температуры воздуха, воды и предметов. Самая низкая температура воздуха наблюдается перед восходом солнца, самая высокая (над морской поверхностью) — около полудня. В порту суточная амплитуда зависит от рельефа местности и широты, на которой расположен порт стоянки судна. В портах экваториальной зоны максимальные суточные колебания температуры воздуха составляют около 20 °С, в портах тропической зоны — около 12 °С. В умеренных широтах колебания температуры составляют около 7 °С, а в портах полярной зоны бывают еще меньше. Эпизодические колебания температуры воздуха связаны с изменением погоды и могут изменяться в пределах нескольких градусов в час. Эпизодические колебания температуры иногда намного превышают значения средних суточных колебаний. Общерейсовые изменения температуры воздуха, зависящие от района и дальности плавания, могут достигать 50 °С и более, если плавание проходит через различные широты. Амплитуда суточных колебаний воды вдали от берегов обычно составляет не более 1 °С. Общерейсовое изменение температуры воды бывает весьма значительное и может колебаться в пределах до 30 °С. Грузовые помещения, в которых находятся грузы в процессе морской перевозки, являются закрытыми пространствами, в которых образуется свой микроклимат. Перевозчик на всем протяжении рейса обязан контролировать, а, если возможно, то и регулировать атмосферу трюмного воздуха для создания оптимальных условий хранения всей массы погруженного в трюм груза. Для правильного регулирования атмосферы трюмного воздуха перевозчик обязан регулярно, на всем протяжении рейса проводить замеры параметров атмосферы наружного и трюмного воздуха. Это может быть выполнено только при наличии определенных знаний свойств воздуха и умении определять его параметры.

Микроклимат грузовых помещений судна

Погруженный на судно в каких-то определенных климатических условиях, груз предохраняется от воздействия внешней среды на всем переходе морем обшивкой корпуса и воздушной средой, которая заключена между обшивкой судна и ограждением рыбинсов. Температура груза, особенно его внутренних слоев, не успевает сравняться с температурой внешней среды за время перехода. Поступление тепла через трюмные ограждения составляет 5-10% того количества, которое требуется для выравнивания вышеуказанных температур. При перевозке навалочных грузов прогревание происходит только на глубину 1 м, остальная часть штабеля, особенно его центральная часть, сохраняет свою первоначальную температуру, т. е. температуру порта погрузки. При перевозке генеральных грузов глубина прогрева будет зависеть от плотности укладки груза, наличия вентиляционных каналов, проложенных в штабеле груза, и интенсивности вентиляции. При регулировании микроклимата трюмов и в зависимости от условий плавания судна принято рассматривать следующие температурные схемы трюмов (рис. 3.2). Теоретически можно рассматривать случай однородного температурного поля судна, груза и окружающей среды, но в практике морских перевозок это маловероятно. Кроме того, для трюмов сухогрузного судна рассматриваются четыре характерных состояния:

— трюм не загружен грузом, люки задраены, и вентиляция перекрыта. Это состояние трюма возможно при стоянке судна вне эксплуатации, балластном переходе или при дегазации судна;

— вентиляция незагруженного трюма; это имеет место при сушке трюмов, балластном переходе и проветривании трюма;

— при переходе груженого судна в штормовых или других сложных условиях, когда открывать вентиляцию невозможно или нецелесообразно;

— при переходах груженого судна с открытой вентиляционной системой.

В результате колебания температуры корпуса судна в трюмах в подпалубном пространстве будут развиваться различные термодинамические процессы, на которые будет оказывать влияние характер груза, особенно если в трюме находится гигроскопический груз. Под воздействием неравномерного теплообмена груза с окружающей средой в массе гигроскопического груза возникает градиент температур, что, в свою очередь, вызывает перемещение влаги, содержащейся в грузе. Это перемещение происходит в направлении, противоположном градиенту температур, и приводит к усушке более подогретых и увлажнению более холодных участков штабеля грузов. Для уменьшения усушки груза при переходе из районов низких широт в высокие широты с более холодным климатом необходимо обеспечить снижение температуры массы груза в соответствии с температурой окружающей среды. Если судно совершает рейс зимой в одной климатической зоне, то температура воды выше температуры наружного воздуха. В этих условиях тепловые потоки перетекают снизу вверх, захватывая и потоки влаги. В зимних условиях, как правило, температура груза ниже температуры забортной воды, следовательно, тепловые потоки направлены от подводной части трюмного ограждения к грузу и от него к надводной части трюмного ограждения. Поскольку теплопроводность второго дна меньше теплопроводности бортов в подводной части, то это вызывает интенсивную миграцию влаги внутрь массы груза. Влага из подпайольного пространства также мигрирует внутрь штабеля груза. Все это, вместе взятое, вызывает увлажнение груза в середине штабеля. Влага, испаряющаяся из груза, переносится конвективными потоками в подпалубное пространство и конденсируется на подволоке трюма. Поверхностная вентиляция наружным воздухом прекращает конденсацию влаги на подволоке, но, усиливая процесс перемещения влаги из массы груза в подпалубное пространство, способствует усушке груза. При плавании судна летом в одной климатической зоне температура воды обычно ниже температуры наружного воздуха, а надводная часть судна, кроме того, подвергается еще обогреву лучами солнца. При этих условиях тепловые потоки, направленные сверху вниз, увлекают за собой и потоки влаги. В результате этого процесса увлажняется нижняя часть груза. Вентиляция трюмов наружным воздухом усиливает процесс теплопередачи от наружного воздуха к грузу, но существенных изменений микроклимата трюма не вызывает. Увлажнение или усушка груза будет зависеть от параметров вентиляционного воздуха. Ночью при резких колебаниях суточных температур возможно отпотевание на подволоке палубы твиндека. Для предотвращения отпотевания рекомендуется в ночное время производить вентиляцию твиндеков, но предварительно следует рассчитать параметры трюмного и наружного воздуха. При переходе судна с юга на север температура груза в трюмах выше температуры воды и воздуха. Тепловые потоки, идущие от груза к трюмному ограждению, переносят влагу от центра к краям штабеля груза и затем к холодному ограждению трюма, что вызывает конденсацию влаги на обшивке корпуса судна и подволоке палубы. Часть влаги мигрирует от центра штабеля к пайолу и вызывает увлажнение нижней части груза. Конденсация влаги в подпалубном пространстве может привести к подмочке верхнего слоя груза в результате падения капель влаги с подволока на груз. В зависимости от параметров наружного воздуха вентиляция трюмов дает различные результаты. Если наружный воздух сухой, то усиливается процесс перемещения влаги из массы груза и происходит усушка груза. Влажный вентиляционный воздух может ликвидировать процесс конденсации влаги на трюмном ограждении, но при этом сам груз может отсыреть. При резком падении температуры наружного воздуха вентилирование трюмов холодным воздухом приводит к отсыреванию груза. Вентиляция груза при переходе с юга на север необходима, но она приводит к усушке, а иногда к внутреннему отсыреванию груза. Подмочка и отсыревание груза при переходе из теплой зоны в холодную могут быть предотвращены путем выравнивания температуры груза и температуры внешней среды. В тех случаях, когда судно совершает переход с севера на юг, т. е. из холодных мест в теплые, холодная масса груза воспринимает тепло от трюмного ограждения. При этом можно выделить три разных по силе тепловых потока: наибольший — от прогретой солнцем палубы, нормальный — от бортов подводной части судна и наименьший — от пайола. Влага, переносимая этими потоками, увлажняет часть груза, расположенную ближе к пайолу. Если в трюм подается теплый влажный воздух, то он, попадая на груз, охлаждается и вызывает конденсацию влаги на массе холодного груза. При этом абсолютная влажность трюмного воздуха увеличивается в соответствии с ростом влагосодержания наружного воздуха, интенсивностью вентиляции и влагоотдачи груза. Вследствие нагревания поверхности груза в период вентиляции миграция влаги с периферии к середине штабеля груза будет более интенсивной, чем при закрытом трюме, что приводит к отсыреванию груза. Если переход осуществляется вдоль меридиана, то через 2-3 сут. точка росы наружного воздуха будет выше температуры груза. В этих условиях вентиляция приводит к конденсации влаги на грузе. На судах, оборудованных естественно-принудительной или механической вентиляцией, при переходе с севера на юг вентиляторы трюмов должны быть задраены. В порту выгрузки теплый влажный воздух через раскрытые люки попадает в трюм и при контакте с холодным грузом вызывает конденсацию влаги на грузе. Предотвратить эти нежелательные процессы можно только такой схемой вентиляции, которая позволит выровнять температуру груза с температурой внешней среды. Учитывая, что на судах с естественно-принудительной и механической вентиляциями это сделать невозможно, при необходимости перевозки ценных гигроскопических грузов в сложных климатических условиях надо использовать суда, оборудованные системой кондиционирования воздуха в грузовых трюмах.

Регулирование температуры и влажности в трюмах

На протяжении всего перехода судна морем перевозчик обязан обеспечить оптимальное состояние микроклимата внутри грузовых помещений. Это необходимо для того, чтобы предотвратить конденсацию влаги на грузе или ограждениях грузового помещения.Основные условия сохранности перевозимого груза можно сформулировать следующим образом:

— температура груза должна быть равномерной по всей массе штабеля груза и должна соответствовать температуре окружающей среды; влагосодержание воздуха в грузовых трюмах должно соответствовать равновесному влагосодержанию перевозимого груза;

— температура точки росы воздуха в грузовых помещениях должна быть ниже температуры груза и температуры ограждающих внутренних поверхностей конструкций судна (борта, палубы, переборки). Режим работы вентиляции трюмов всегда определяется характером изменений климатических условий во время рейса.

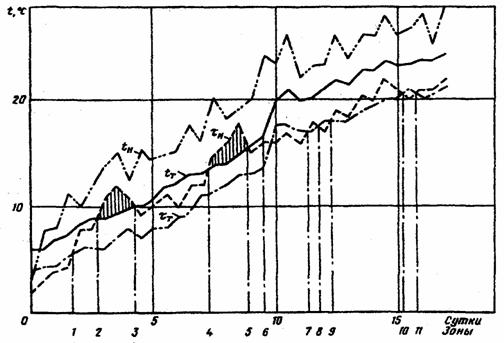

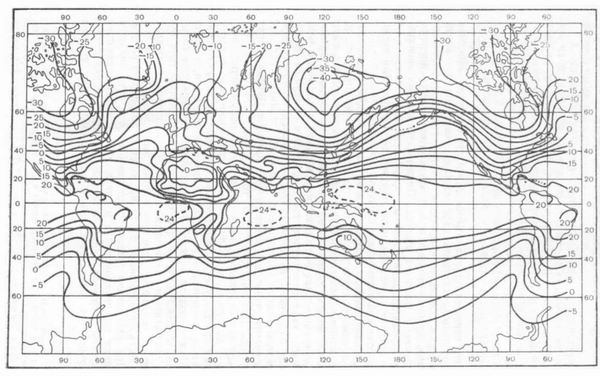

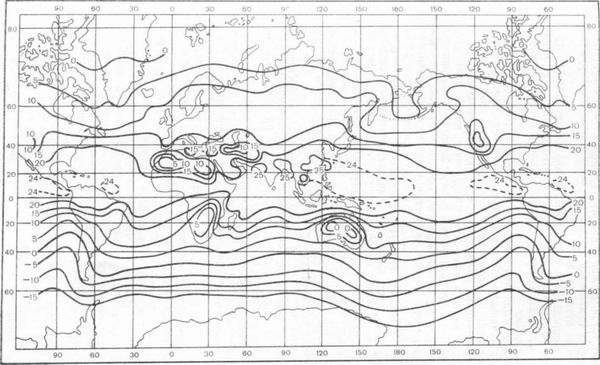

Если судно осуществляет перевозку в одной климатической зоне, то параметры наружного воздуха в порту погрузки, на переходе морем и в порту выгрузки примерно одинаковы, а незначительные колебания температуры воздуха не окажут существенного влияния на обычный генеральный груз. Однако в практике работы отечественного флота как западного, так и восточного бассейнов преобладают перевозки между регионами с различными климатическими условиями. Так, основная номенклатура генеральных грузов, промышленного оборудования и техники перевозится из регионов умеренного климата в страны Африки и экваториальной Америки. А из тропической и субтропической зоны осуществляется перевозка продовольственных товаров, особо чувствительно реагирующих на изменение климатических условий в процессе перевозки. Характер изменения параметров трюмного воздуха может быть показан на диаграмме (рис. 3.3), которая была составлена сотрудниками ЦНИИМФ на переходе судна Санкт-Петербург — Гавана. Из рисунка видно, что на переходе может возникнуть ситуация, когда точка росы наружного воздуха будет больше температуры воздуха в трюме, что приведет к конденсации влаги на грузе. При переходе судна из южных широт в северные такие ситуации могут возникнуть в результате суточных колебаний температур наружного и трюмного воздуха (рис. 3.4). Необходимость и целесообразность вентиляции трюмов наружным воздухом на конкретной трассе перехода можно определить, построив график изменения температуры воздуха, воды и точки росы наружного воздуха на данный переход. Пример. Взяты переходы Таллин — Конакри и Конакри — Таллин. На оси абсцисс откладываем расстояние перехода, на оси ординат — температуру на момент прохождения судном данной точки.

Рис. 3.3. Колебания температуры и точки росы наружного и трюмного воздуха на перехоле север-юг (заштрихованная зона — возможная конденсация влаги на грузе):

── температура наружного воздуха; ---точка росы наружного воздуха;

─температура трюмного воздуха; ─•─точка росы трюмного воздуха

Рис. 3.4. Колебания температуры и точки росы наружного и трюмного воздуха на переходе юг-север (заштрихованная зона— зона конденсации влаги на корпусе): —' •—температура наружного воздуха:-----точка росы наружного воздуха; ─температура воздуха в трюме; ─'─точка росы трюмного воздуха

Задачу о возможности и целесообразности вентиляции трюмов решают исходя из условия, что температура грузов в трюме судна равна температуре воздуха в порту отправления, а точка росы трюмного воздуха равна точке росы наружного воздуха в порту отправления. Если совершают переход из холодной зоны в теплую (рис. 3.5, а), то сравнивают температуру груза с точкой росы наружного воздуха. Для этого от точки температуры воздуха в порту отправления (она же температура груза) проводят горизонталь до пересечения с кривой точки росы наружного воздуха. Опустив перпендикуляр из точки пересечения на шкалу расстояний, получают точку на пути следования, где проходит граница возможности и целесообразности вентиляции трюмов наружным воздухом.

Технические средства вентиляции и регулирования микроклимата грузовых помещений

По степени оборудования техническими средствами вентиляции суда делятся на три группы:

— имеющие естественно-принудительную вентиляцию;

— оборудованные механической системой вентиляции;

— оборудованные системой кондиционирования воздуха в грузовых помещениях.

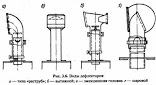

На судах, оборудованных естественно-принудительной вентиляцией, воздух в трюмы и твиндеки подается через систему дефлекторов (рис. 3.6) и воздуховодов. Последние делают в виде системы телескопических труб, а дефлекторы — в форме раструба, вытяжной эжекционной головки, шаровой незаливаемой головки и различных других конструкций. Самый производительный дефлектор — типа «раструб», но он очень чувствителен к изменениям направления ветра. Производительность других конструкций раструбов меньше, но они менее чувствительны к направлению ветра и это выгодно отличает их, поскольку нет необходимости разворачивать головки вентиляторов при изменении направления ветра или курса движущегося судна,

В зависимости от силы и скорости ветра, а также от курса движущегося судна на палубах создают различные аэродинамические зоны. При встречном ветре (рис. 3.7, а) на передней палубе в районе бака создается зона разряжения, у лобовой переборки — зона подпора. На кормовой палубе зона разряжения создается непосредственно за средней надстройкой судна, а подпор воздуха — у кормовых вентиляторов. Дефлекторы вентиляторов носовых трюмов устанавливают: носовые — по ветру; кормовые — против ветра. На кормовых трюмах вентиляторы у надстройки устанавливают по ветру, а вентиляторы, расположенные у кормовой переборки трюмов, против ветра. Расположенные таким образом дефлекторы вентиляторов создают разность давлений в трюме, что является побуждающим фактором естественно-принудительной вентиляции. Под воздействием разности давлений в трюме воздух естественным образом течет от кормовой переборки к носовой и выходит через «вытяжной» вентилятор.

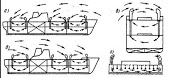

Рис. 3.7. Аэродинамические зоны: а — при встречном ветре: б — при нагонном ветре; о — при бортовом ветре; г — движение воздушной массы в загруженном трюме При нагонном ветре (рис. 3.7, б), когда поток воздушных масс совпадает с направлением движения судна, структура аэродинамических зон не меняется, поэтому положение раструбов вентилятора остается без изменения. Если направление ветра составляет угол, равный 90° к диаметральной плоскости судна, то создаются следующие аэродинамические зоны: с наветренного борта — зона разрежения, а с подветренного — зона подпора. В этом случае целесообразно положение дефлекторов вентиляторов, показанное на рис. 3.7, в. Естественно-принудительная вентиляция обеспечивает от 0,3 до 3 обменов воздуха в час, причем вентиляция носовых трюмов более эффективна, поскольку скорость движения потока воздуха в носовых трюмах примерно в 2 раза больше, чем в кормовых. Это обстоятельство необходимо учитывать при составлении грузового плана. Объем поступающего в трюм воздуха может быть вычислен по формуле (3.23) где S— площадь сечения канала вентиляции, м2; v — скорость воздуха, м/с. Производительность естественно-принудительной вентиляции зачастую может быть недостаточна для обеспечения Сохранной перевозки грузов в сложных гидрометеорологических условиях, особенно на дальних расстояниях. Для повышения воздухообмена грузовых помещений и подачи в них наружного воздуха на судах применяют систему механической вентиляции. Суда с механической вентиляцией оборудуют системой воздухораспределения и электровентиляторами. Воздухораспределение обеспечивается системой воздушных каналов, по которой воздух может подаваться в различные места грузовых помещений ,отсасываться из них. Система воздухораспределения имеет большое значение, поскольку она должна обеспечить аэрацию всех частей трюма. В зависимости от направления тока воздуха существуют вертикальные, продольные, поперечные и ряд других систем. Правильно спроектированная система воздухораспределения позволяет обеспечить воздухообмен во всех частях грузового помещения. Подача воздуха в трюм судна обеспечивается вентиляторами, производительность которых зависит от заданной кратности обмена воздуха. Для обычных универсальных судов достаточно 5-7-кратного обмена воздуха в час, а на судах, которые перевозят фрукты, овощи и другие специфические грузы, необходимо обеспечить 15-20-кратный обмен воздуха в час. Вентиляторы в зависимости от их конструкции работают в вытяжном или нагнетательном режиме. Иногда устанавливают реверсивные вентиляторы, которые могут работать как в вытяжном, так и в нагнетательном режимах. Механическая система вентиляции (рис. 3.S) простая и удобная в эксплуатации, но ей присуши и определенные недостатки. В ряде случаев она не обеспечивает аэрацию всей массы груза, а захватывает только груз в верхней части трюма, а в значительной части трюма может быть вообще не обеспечен воздухообмен (см. рис. 3.8, заштрихованные зоны). Кратность воздухообмена в различных трюмах часто бывает неодинаковая. Механическая вентиляция специализированных судов имеет свои конструктивные особенности.

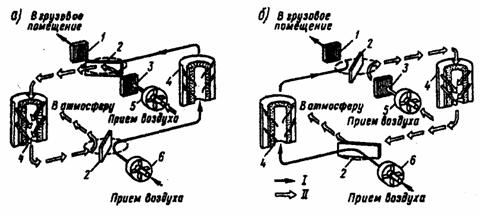

Рис. 3.8. Схема механической вентиляции грузовых трюмов На судах, перевозящих накатную технику с топливом в баках, во время грузовых оперший в закрытых грузовых помещениях вентиляция должна обеспечивать 20-кратный обмен воздуха в час, а в рейсе — не менее 10 обменов в час. При этом для исключения застойных зон вытяжные отверстия вентиляции располагаются по всему периметру нижней части грузового помещения, а приток свежего воздуха обеспечивается через отверстия, расположенные в верхней его части. На нерефрижераторных судах, осуществляющих перевозку плодоовощных грузов, система вентиляции должна обеспечивать аэрацию всего трюма. Вентиляционные каналы на таких судах делаются по типу органных труб (рис. 3.9). Система вентиляции, как правило, реверсивная, что дает возможность обеспечить одинаковые тем-пературно-влажностные условия для всего груза путем изменения направления потока воздуха. Система кондиционирования воздуха (СКВ) позволяет производить обработку подаваемого в трюм воздуха — сушку, увлажнение, подогрев или его охлаждение. СКВ могут производить обработку наружного и трюмного воздуха, смеси трюмного и наружного воздуха. Они подразделяются по виду тешювлажностной обработки воздуха (осушение, охлаждение с осушением, подогрев, увлажнение); по способу тепловлажностной обработки воздуха (осушение сорбентами или с помощью холодильной машины); по конструкции оборудования для тепловлажностной обработки воздуха (твердые или жидкие сорбенты и охладители с непосредственным испарением влаги); по составу обрабатываемого воздуха на прямоточную, обрабатывающую только наружный воздух, замкнутую, работающую без ввода наружного воздуха, соединенную, обрабатывающую смесь наружного воздуха и воздуха, взятого из грузового помещения. Кроме того, СКВ могут быть центральными (осушенный воздух распределяется по нескольким грузовым помещениям) и автономными (отдельная установка для каждого грузового помещения). В секции сушки СКВ тепловлажностная обработка воздуха может производиться твердым или жидким сорбентом. В качестве твердого сорбента может использоваться волокнистый материал, пропитанный раствором гигроскопических солей, или силикагель. При большой поверхности теплообмена, которая получается при пропитке волокнистых материалов гигроскопическими веществами, снижаются габариты установок. В качестве волокнистых материалов используются асбест, синтетические волокна или стекловолокно. Силикагель — это твердое кристаллическое вещество голубоватого цвета. Поглотительная способность селикагеля выражается в процентах или массой в граммах поглощенной воды на 100 г сорбента. Схема воздухоосушительной установки с твердым сорбентом показана на рис. 3.10.

Работа воздухоохладительиой установки типа «Каргокейр» в режиме адсорбции (а) и десорбции (б): 1 — охладитель воздуха; 2 — четырехходовой клапан; 3 — подогреватель воздуха: 4 — адсорбер; 5 и 6 — вентиляторы подачи воздуха; / — воздух, подаваемый в грузовые помещения; // — воздух десорбции К числу систем, работающих на жидком сорбенте, можно отнести установку фирмы «Катабар» (рис. 3.1 1), где в качестве влагопоглотителя используется раствор хлористого лития, и установку фирмы «Каргокейр», где влагопоглотителем служит триэтилен-гликоль (кайрколь). При использовании в качестве сорбента хлористого лития происходит стерилизация воздуха и адсорбирование вредных запахов. По данным фирмы, в осушенном воздухе содержание микробов снижается на 97%. Осушение воздуха может быть произведено механическим способом. В этом случае влажный воздух пропускается через батареи охлаждения, в результате чего часть паров влаги конденсируется на поверхности охладителя. Затем сухой и охлажденный воздух подается в грузовой трюм. Такая система осушки и охлаждения воздуха применяется в установках типа «Драйхолд». Каждая СКВ, кроме секции обработки воздуха, осуществляющая сушку, увлажнение, подогрев и охлаждение воздуха, включает в себя систему воздухораспределения и систему регистрации точки росы, температуры и влажности воздуха и их автоматическое регулирование. Полный цикл работы установки может быть показан на примере СКВ типа «Каргокейр». Установка состоит из секции обработки (сушки) воздуха, системы вентиляции и воздухораспределения, приборов контроля точки росы и управления работой кондиционеров. В установке «Каргокейр» воздух осушается в воздухоосушителе с помощью поглотителя (адсорбента) влаги — силикагеля, который представляет собой твердое высокопористое кристаллическое вещество. Активность (поглотительная способность) силикагеля оценивается количеством поглощенной им влаги. По мере насыщения силикагеля влагой его поглотительная способность уменьшается. Для восстановления активности силикагель регенерируют (осушают), пропуская через него в течение 2-3 ч воздух, имеющий температуру 150-200 °С. Производительность осушительной установки должна быть рассчитана с учетом того, что при резком снижении температуры внешней среды количество удаляемой влаги обычно составляет 8-10 г/ч на 1 м3 свободного пространства трюма, что будет соответствовать 5-6 кг/ч влаги для трюма общей емкостью 3000 м3. Система вентиляции и воздухораспределения обеспечивает непрерывный поток воздуха в трюмы. Это достигается благодаря тому, что трюмы оборудованы нагнетательной и вытяжной вентиляциями. Система, регистрирующая точку росы, температуру и влажность воздуха, состоит из: дьюселей — элементов, чувствительных к изменению влажности; регистрирующего прибора, записывающего на непрерывной ленте параметры наружного воздуха, воздуха в трюмах и обработанного (осушенного) воздуха; агрегата, питающего переменным током дьюсели и регистрирующий прибор. Воздух, подлежащий осушению, подается в воздухоосушитель через ответвление воздуховода от обшей системы вентиляции и нагнетается вентилятором в трюм. На всасывающей стороне вентилятора смонтированы воздушные фильтры и два силикагелевых осушителя. С помощью четырех ходовых заслонок, взаимно связанных друг с другом, силикагелевые осушители поочередно включаются в работу. При этом силикагелевый осушитель, находящийся в работе, осушает подаваемый в трюм воздух. Для осушения влажного силикагеля, находящегося в другом осушителе, наружный воздух, предварительно нагретый до температуры 150 °С в воздухонагревателе, подается вентилятором на этот влажный силикагель. Через каждые 2 ч автоматический регулятор времени включает в работу электромотор, изменяющий позиции заслонок четырех ходовых клапанов, в результате чего изменяется направление воздушных потоков, проходящих через каждую пару осушителей. При этом силикагелевый осушитель, работавший на восстановительной фазе, переключается на осушение воздуха, подающегося в трюм, и наоборот. Система вентиляции и воздухораспределения показана на рис. 3.12. Подача воздуха в трюмы обеспечивается в режиме вентиляции или рециркуляции в зависимости от состояния наружного воздуха. При необходимости рециркуляция может производиться с добавлением наружного или сухого воздуха. Часть выходящего из трюма воздуха подается на приборы контроля. Каждый трюм снабжен двумя вентиляторами и системой трубопроводов, что обеспечивает работу системы как в режиме нагнетания воздуха, так и в вытяжном режиме. Вентиляторы установлены в кожухах и соединены посредством вертикальных труб с системами трубопроводов. Передвигая рычаги заслонок на кожухах вентиляторов в определенное положение, можно задать нужный режим работы установки (вентиляции, рециркуляции и т. д.). Перед пуском установки проверяют соответствие положения рычагов заданному режиму работы установки.

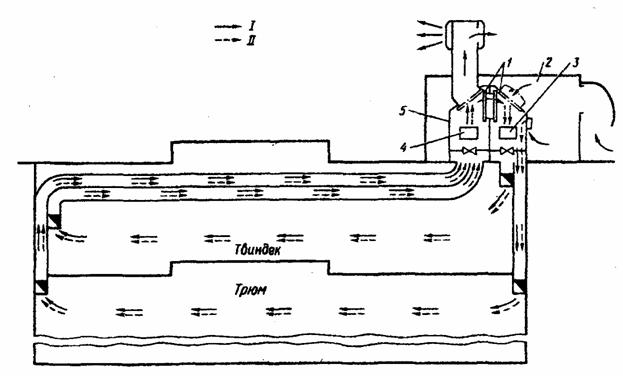

Рис. 3.12. Система вентиляции воздухораспределения: I — заслонка; 2 — проводка сухого воздуха; 3 — подающий (нагнетательный) вентилятор; 4 — вытяжной вентилятор: 5 — кожух вентилятора; 6 — подача свежего воздуха; 7 — работа вентиляторов в режиме циркуляции Если установка работает в режиме рециркуляции, то заслонка в выхлопном кожухе должна быть приоткрыта для того; чтобы, подавая сухой воздух в трюм, не создать там повышенное давление. На нагнетательном воздуховоде имеется воздушный канал выпуска сухого воздуха, который соединен с главной магистралью, идущей от установки сухого воздуха. Если необходимо, то сухой воздух можно подать в трюм посредством нагнетательного вентилятора, смешивая его с воздухом, находящимся в трюме.

Пример вентилирование трюмов

К чему это может привести, проиллюстрируем на следующем примере. Допустим, что судно вышло в рейс из порта Батуми в порт Монреаль. При загрузке судна точка росы была 25° С. При подходе к побережью Канады температура окружающего воздуха и забортной воды будет естественно ниже, чем в порту Батуми при загрузке. Следовательно, борта судна будут охлаждаться, и температура воздуха в трюмах понижаться, а находящийся в воздухе водяной пар, достигнув температуры насыщения, конденсироваться, то есть стенки, потолок трюма, груз будут покрываться капельками воды. Груз станет влажным. Практика показывает, что порча груза, вызываемая влагой, может быть значительной, а это приводит к большим убыткам. При вентиляции трюмов надо помнить, что груз является большим резервуаром тепла и влаги, что он имеет тенденцию сохранять в трюмах судна метеорологические условия порта, в котором он загружался, и/или метеорологические условия самого груза. Нужно также иметь в виду, что температура груза будет изменяться медленнее, чем температура окружающей среды на пути судна.

Из определения точки росы, можно сделать вывод, что она является наиболее подходящим метеорологическим параметром, на основе которого следует эксплуатировать вентиляционную систему. Управление вентиляционной системой должно основываться на измерении точки росы с помощью психрометра, при этом необходимо придерживаться следующего порядка:

1. Измерить точку росы окружающего воздуха. При этом следует иметь в виду, что если разница между температурой сухого термометра и точкой росы небольшая, есть риск ввести в трюм воздух, который может быть причиной конденсации влаги на грузе, если даже температура сухого термометра ниже.

2. Определить точку росы воздуха, выходящего из трюма, и если она будет выше, чем температура воздуха, всасываемого вентиляционной системой в грузовые трюмы, то вентиляцию можно осуществлять. В том случае, если точка росы воздуха, выходящего из грузовых трюмов, будет ниже точки росы воздуха, поступающего через вентиляторы в грузовые трюмы, то вентиляцию следует немедленно прекратить, иначе в трюмах начнется конденсация водяного пара.

3. Через 6 ч (но не более) необходимо производить замеры точки росы воздуха, поступающего в вентиляционную систему. Эти измерения дадут вам ответ — нужно продолжать вентиляцию или ее следует прекратить.

Приведем карты (рис. 60 и 61) изорос (линий равных температур точки росы), которые будут полезны при планировании работы вентиляционной системы на переходах.

(1) Точкой росы называется температура, до которой нужно охладить воздух при постоянном давлении, чтобы водяной пар, содержащийся в нем, достиг состояния насыщения. При дальнейшем охлаждении излишек водяного пара будет конденсироваться. Точка росы (TdTd ) определяется с помощью «Психрометрических таблиц».

при создании статьи были использованные данные с сайтов:

https://www.msun.ru/folders/edu_lit/kaf/sv/data/uchebnik/glava3.html