Северный флот ВМФ России

Эта статья редактируется участником <FOXTROT_07> в рамках акции «Альфа за статью». Просьба воздержаться от правок.

Содержание

История

Предпосылки создания

В сентябре 1906 года контр-адмирал И.Ф.Бострема получил миссию изучения местности Северного простора и его прибрежья, для закладки и строительства будущей базы флота. Получив в своё распоряжение пару броненосцев. «Цесаревич» и «Слава», он проложил маршрут из Балтийского моря, огибая Скандинавию, на север, наметив изучить и посетить Екатерининскую гавань, Печенгскую бухту и Териберку.

Создание комиссии

Летом 1907 года, остро нуждаясь в действиях по созданию флота, была срочно сформирована специальная комиссия под командованием капитана 2 ранга А.Г.Бутакова. Цель комиссии заключалось в более тщательном изучении и подбора места для будущего базирования флота. Для этой задачи был выбран крейсер «Алмаз». Завершив свою миссию в сентябре 1907 года, комиссия пришла к ряду трудностей и сложностей в решении этого вопроса, и комиссии не удалось существенно приблизиться к цели. В частности Северный морской путь был тяжёл в освоении, и для его изучения на то время не выделялось никаких денег. Только энтузиасты и редкие научные деятели проявляли к этому интерес, который был не достаточен для полной картины, постройки базы на Севере.

Война как прогресс флота

К созданию флота на Севере подтолкнула Первая мировая война, начавшаяся 19 июля 1914 года, крупнейшие державы лидеры, в борьбе за новые территории, посягнули на целостность России, существенно на поле боя появилась новая техника, которая ранее не выступала в сражениях, это авиация и подводные лодки.

У России на тот момент были хорошо развиты Балтийский и Черноморский флот, но морские пути сообщения на этих морях были небезопасны, так как на Балтийском море Россия вела борьбу с флотом Германии, а на Чёрном море, Турция союзник Кайзера, не ослаблял хватку.Так же у России имелся Дальневосточный флот, но был неудобен тем что находился на огромном расстоянии, и конвои этим путём шли бы очень долго. И на тот момент самым удобным и безопасным выступал Северный флот с его портом Архангельск.

Но новые вооружения и сражения давно перешли границы суши, и они полно масштабно разворачивались на воде, немцы имели в своем распоряжении подводные лодки, корабли, выставляли минные заграждения, для противоборства и ведения удачной военной компании остро встал вопрос, о создании сильного флота на Севере, со своими базами, и обороной берега.

До этого на Севере не было ни одного военного корабля, только торговые судна.

В начале 1916 года сформирован первый на Севере специальный отряд обороны(переоборудованные из торговых и промысловых судов.)

- крейсер «Колгуев»;

- крейсер «Василий Великий»;

- тральщик «Восток»;

- гидрографическое судно «Харитон Лаптев»;

- минный заградитель «Уссури».

С введением в войну минной угрозы для судов и кораблей, между Кольским заливом и Архангельском понадобилось создание промежуточной базы флота, для базирования кораблей и тралов разминирования. Иоканьгская бухта, была идеальным местом для этого, находясь на подходах к горлу Белого моря. По этому поводу командованием был разработан план по осуществлению строительства базы в жатые сроки, но ввиду тяжёлой обстановки войны, этот план до конца так и не осуществился, и бухта использовалась лишь для временных стоянок.

Формирование флотилии Северного Ледовитого океана

В июле 1916 года официально, приказом по морскому ведомству было объявлено о сформировании флотилии Северного Ледовитого океана. Первоначально ее подчинили вице-адмиралу А. П. Угрюмову, главнокомандующему городом Архангельск и районом Белого моря. В октябре того же года была введена должность командующего флотилией, совмещенная с должностью главнокомандующего, которую занял вице-адмирал Л.Ф.Коровин (Кербер).

Создаваемую флотилию должны были составить:

- Отряд крейсеров и миноносцев;

- Дивизия траления;

- Отряд судов обороны Кольского залива;

- отряд судов охраны водного района Архангельского порта;

- Суда службы связи;

Базами флотилии намечались:

- Архангельск;

- Иоканьга;

- Екатерининская гавань в Кольском заливе.

Задачи флотилии:

- проводке торговых судов за тральщиками через минные заграждения;

- прикрытию конвоев от ударов легких и вспомогательных крейсеров и подводных лодок противника;

- защите своих портов и побережья.

Исходя из этих задач, а также системы базирования флотилии: и способов ее действий, морской генеральный штаб предложил разделить Северный морской театр на три операционные зоны.

- ПЕРВАЯ ЗОНА - включала южную часть Баренцево моря и простиралась от норвежской границы до меридиана мыса Святой Нос.

- ВО ВТОРУЮ - входило горло Белого моря, граница ее с севера проходила по линии Святой Нос — Канин Нос, а с юга — по линии остров Сосковец — мыс Инцы.

- ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ - Белого моря вместе с Двинским, Кандалакшским и Онежским заливами.

Хотя этот план морского генерального штаба далеко не учитывал потребности театра в корабельных силах, он в феврале 1916 года был утвержден, и морское министерство приступило к развертыванию флотилии. К этому времени на Севере уже находились два соединения кораблей партии траления и отряд охраны водного района Архангельского порта.

Комплектование флотилии:

Для комплектования корабельного состава флотилии было решено использовать в основном суда, находившиеся на Дальнем Востоке, а также русские корабли, захваченные японцами во время русско-японской войны 1904 — 1905 годах.

- эскадренные броненосцы «Полтава», «Пересвет» и крейсер «Варяг» (В марте 1916 года царское правительство приобрело у Японии за 15 млн. рублей золотом, которые были потоплены во время русско-японской войны 1904–1905 годах и затем подняты со дна моря и отремонтированы японцами).

- миноносцы «Властный» и «Грозовой» (прибыли в первой половине 1916 года).

- миноносцы «Капитан Юрасовский»,«Бесшумный», «Лейтенант Сергеев» и «Бесстрашный» (прибыли в 1917 году).

- подводная лодка «Дельфин» (Ее перевезли из Владивостока в Архангельск по железной дороге).

- подводная лодка «Св. Георгий» (была куплена в Италии).

Рождение Северного флота

На Северном морском театре после изгнания интервентов и белогвардейцев из числа оставшихся кораблей и береговых частей 1 марта 1920 года была сформирована Беломорская флотилия. 25 апреля она переименовывается в Морские силы Северного моря. Основное ядро этих сил составили два миноносца «Капитан Юрасовский» и «Лейтенант Сергеев», отряд моторных катеров-истребителей, двенадцать тральщиков, основные задачи Морских сил Северного моря заключались в охране территориальных вод, побережья и рыбных промыслов, тралении мин, подъеме затонувших судов, обеспечении безопасности кораблевождения на Севере, проведении гидрографических исследований.

Однако сохранить военный флот на Севере Советской республике не удалось. Невероятно трудное экономическое положение страны вынудило партию и правительство ради экономии средств пойти на существенное сокращение. В мае 1922 года было принято решение о расформировании Морских сил Северного моря. Часть кораблей вместе с личным составом перешла в сохраненную морскую пограничную охрану и продолжала нести боевую службу на Севере.

- С первого июня 1933 года сформирована военная флотилия в составе:

1. Командования и штаба флотилии.

2. Политического отдела флотилии.

3. Мурманского военного порта.

4. Командования и штаба дивизиона подводных лодок.

5. Подводных лодок (2 ранга) «Декабрист» и «Народоволец»,

6. Эскадренных миноносцев (2 ранга) «Урицкий» и «Куйбышев».

7. Сторожевых кораблей (2 ранга) «Ураган» и «Смерч».

8. Управления Мурманского сектора и отдельного артдивизиона береговой обороны. Постоянное базирование флотилии установлено в Мурманске — Кольский залив

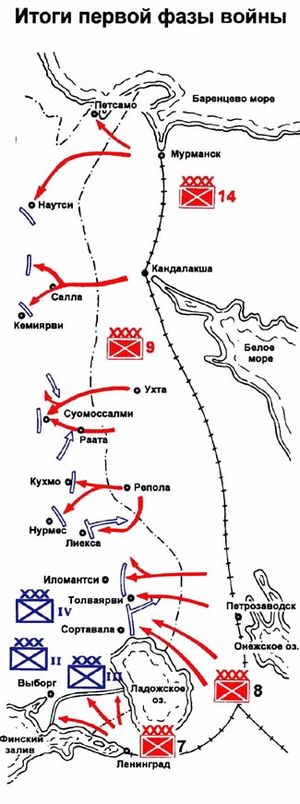

Советско-финская война (1939—1940)

СССР искала себе союзников с надвигающийся на неё войной с Германией, такое предложение было сделано Финляндии, но был получен твёрдый отказ, и объявление войны, так как Финляндия уже выбрала себе союзников. 30 ноября 1939 года СССР с честью и доблестью приняла войну, опираясь на силу и мощь своей армии и в частности Северного флота, который к моменту войны представлял из себя самостоятельный и сильный флот, готовым не только держать оборону, но и атаковать противника.

Общие задачи Северного флота войне Учитывая политическую обстановку в мире, командование спланировала участие Северного флота в войне, у Финляндии не было флота, но была вероятность нападения Английского и Французского флота, дабы ослабить СССР в неблагоприятный момент, для этого Северному флоту были поставлены главные задачи:

- полная огневая поддержка, сухопутной 14-й армии, стоять на страже в Кольском и Мотовском заливах, и не допускать прорыва противника в этих морских направлениях;

- пресекать и уничтожать десант противника, при попытке подмоги или высадки, в частности оберегать целостность морских границ на мурманском направлении.

захват полуостровов «Средний» и «Рыбачий»

В тот же день был получен приказ о захвате и удержании полуостровов «Средний» и «Рыбачий», для этого командованием для молниеносного и стремительного захвата был создан план наступления, где армия делилась на две части:

Первая группа войск - главная задача, наступление на полуостров «Средний», которой был выделен эскадренный миноносец "Карл Либкнехт", для подавления огнем морских и наземных целей;

Вторая группа войск - основная и ударная группа войск, которая должна будет совершить наступление на полуострров «Рыбачий», в поддержку выделено корабль «Гроза», два пограничных сторожевика и три судна для траления, а так же для эффективности и смятения врага, в распоряжении имелась авиация и отряды подводных лодок;

14-я армия получила приказ перейти в наступление и овладеть западной частью полуостровов «Средний» и «Рыбачий», которые находились на фланге фронта и контролировали вход в Кольский залив и Печенгскую губу.

Начало боевых действия обозначил миноносец«Карл Либкнехт» обстреляв «становище Пумманки» и «Мааттивуоно» на полуострове Средний, выполнив начальную стадию боя, по плану вышел в Мотовский залив и занял назначенную позицию, для поддержки группы наземных войск, и защиты с моря. Морская поддержка второй группы, развернула свои корабли вдоль полуостровов, для блокирования подмоги с моря и обеспечения поддержки на суше. В 8 часов 30 минут 30 ноября, корабли Северного флота открыли подавляющий огонь из всех орудий, по заранее разведанным укреплениям противника, и войска 14-й армии начали масштабное наступление на полуострова «Средний» и «Рыбачий». Благодаря превосходной сплоченности флота и сухопутной армии к концу первого дня задачи по захвату полуостровов были выполнены.И командование принялось разрабатывать удар по порту «Петсамо».

Захват портов «Линахамари» и «Петсамо»

Воодушевленная удачами на поле боя и своими командирами, 104 дивизия 14-й армии, уже вели бой, когда корабли флота подошли к 14 часам на подмогу, благодаря умению и храбрости командиров и солдат, к вечеру порты были захвачены.

Великая Отечественная война

Силы Северного флота к началу Великой Отечественной войны составляли:

- отдельный дивизион эскадренных миноносцев.(5 новых кораблей типа «Гремящий» и 3 старых типа «Новик»);

- бригада подводных лодок (15 больших, средних и малых лодок);

- соединение сторожевых кораблей (типа «Гроза»),

- соединение тральщиков,

- соединение заградителей и сторожевых катеров (типа МО-4) охраны водного района (ОВР) главной базы флота.

Помимо «Полярного» корабли базировались на Мурманск, Архангельск и другие порты.

Военно-воздушные силы флота

- насчитывали 116 самолетов — бомбардировщиков, истребителей и разведчиков.

(командующий генерал-майор авиации А. А. Кузнецов)

Береговая и противовоздушная оборона состояла из нескольких десятков батарей калибром до 180 мм. Флот располагал базами, аэродромами и подразделениями береговой обороны во всех важнейших пунктах, имел налаженную службу наблюдения и связи.

Основная задача Северного флота в годы войны:

- поддерживать сухопутные войска на мурманском направлении;

- защищать внутренние и внешние коммуникации страны в Заполярье и нарушать морские пути противника вдоль побережья Северной Норвегии.

Создание морской пехоты на Северном флоте

Тяжелая обстановка на сухопутном фронте вынудила командование Северного флота срочно создавать новые части и соединения морской пехоты. В течение 1941 года им были сформированы отдельная бригада, несколько полков и батальонов общей численностью 10 тысяч человек.

Несколько подвигов Североморцев

- Одним из первых североморцев пошел на сухопутный фронт комсомолец старший сержант В. П. Кисляков. В одном из боев в июле 1941 года он заменил убитого командира взвода, и бойцы под его командованием в течение нескольких часов успешно отражали яростные атаки превосходящих сил противника. В этой схватке советские воины во главе с Кисляковым уничтожили десятки вражеских солдат. За героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР присвоил Василию Павловичу Кислякову высокое звание Героя Советского Союза.

- Навсегда останется в памяти советских людей легендарный подвиг североморца И. М. Сивко. 2 августа 1941 года, прикрывая отход своих товарищей, бесстрашный воин стойко оборонял важную высоту. Когда у Сивко кончились патроны, фашисты попытались взять его в плен. Подпустив их совсем близко, краснофлотец встал во весь рост и с возгласом "Русские в плен не сдаются!" взорвал последнюю гранату. Уничтожив врагов, североморец погиб и сам. Ивану Михайловичу Сивко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Итоги отечественной войны для Северного флота

- Было отремонтировано около 1500 артиллерийских установок, 3000 торпед и много других боевых и технических средств;

- Судоремонтные предприятия Мурманска и Архангельска отремонтировали 2653 боевых корабля и судна;

- Медики флота добились высоких результатов в лечении раненых и больных, возвратив в строй 68,5 % раненых и 92,9 % больных;

- Вспомогательные суда перевезли 1,7 млн. т различных грузов и выполнили много других заданий;

- Мужественные спасатели своевременно пришли на помощь 59 аварийным боевым кораблям и транспортным судам, подняли со дна моря 196 кораблей и транспортов, извлекли с затонувших судов 22 тысячи т ценных грузов;

- Объем воинских перевозок составил более 1 млн. человек и более 1,6 млн. т грузов, транспортным флотом было перевезено около 2 млн. т народнохозяйственных грузов;

- Корабли флота провели по внутренним коммуникациям 2568 судов в 1471 конвое. При этом потери составили всего лишь 0,47 % общего количества транспортов;

Боевые достижения:

- Уничтожено около 1300 самолетов противника;

- транспортного флота уничтожено 413 судов общим тоннажем более 1 млн. брт;

- Потери германского военного флота составили 214 кораблей и вспомогательных судов.

Организационный состав

Штаб Северного флота

В/ч 62720. 184600, Мурманская обл., Североморск

Береговые войска Северного флота

- 536 ОБРБр (Отдельная береговая ракетная бригада) (быв. 89 РП) в/ч 10544 Снежногорск - Оленья Губа.

- 61-й отдельный Киркенесский Краснознамённый полк морской пехоты (быв. 61 ОБрМП) в/ч 38643 184411, пос. Спутник, Кольский п-ов:

- Управление (штаб)

- 2 батальона морской пехоты (на БТР-80)

- Десантно-штурмовой батальон («бойцы трёх стихий», матросы действуют на суше, на море и в воздухе)

- 2 артиллерийских дивизиона (Гвоздика, Нона)

- Разведывательный батальон (МТЛБ, БТР-80)

- Батальон связи

- Батальон материально-технического обеспечения

- Зенитно-артиллерийский дивизион (вооружены ЗРК «Шилка»)

- Инженерно-сапёрная рота

- Подразделение РХБ Защиты (радиационной, химической и биологической защиты), состав 2 отделения : РХБ разведка и СО (Специальная Обработка).(техника : БРДМ-рх и БРДМ-рхб)

Всего:1270 человек личного состава, на вооружении: 74 ед. Т-80; 59 ед. БТР-80; 12 ед. 2С1 «Гвоздика», 22 ед. 2С9 «Нона», 11 ед. 2С23; 134 ед. МТ-ЛБТ; 3 ед. БМП-1КШ, 4 ед. ПРП-3, 3 ед. ПРП-4, 10 ед. ПУ-12, 2 ед. Р-145БМ, 15 ед. 1В119, 3 ед. 1В18, 1 ед. 1В19, 1 ед. БТР-ПУМ, 1 ед. ЗС-88 (БТР-80). Участие в боевых действиях: 876 батальон принимал участие в боевых действиях в Чечне. 01.1995 бои за Грозный, захват школы снайперов. Потери: 26 погибших, включая 11 сержантов, 2 офицеров. Во время третьей кампании захватили дворец Д.Дудаева. 02.1995 - в составе группы "Север". 10.1999 - в составе группы "Восток". Потери в военных действиях в Чечне 27 погибших.

- 420-й морской разведывательный пункт специального назначения в/ч 40145 (пос. Полярный, р-н Мурманска):

- управление

- три роты водолазов-разведчиков

- рота подводного минирования

- рота малых носителей

- мастерские,

- водолазные и ПДС подразделения обеспечения

- 160-й ООБ ПДСС (Видяево):

- 269-й ООБ ПДСС (Гаджиево):

- 313 ООБ ПДСС (пос. Спутник, Кольский п-ов):

- 536-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада (Снежногорск, губа Оленья);

- 180-й отдельный морской инженерный батальон (Североморск);

- 516-й узел связи в/ч 40630 (Североморск);

- Подвижный узел связи (Полярный);

- 215-й полк радиоэлектронной борьбы (Североморск);

- 200-я отдельная Печенгская мотострелковая бригада(п. Печенга).

- В начале 2014 года было создано подразделение беспилотных летательных аппаратов береговых войск СФ на базе отдельной мотострелковой бригады береговых войск СФ. На вооружении подразделения состоят БПЛА «Гранат», «Застава» и «Орлан». Эти БПЛА в первую очередь предназначены для ведения воздушной разведки как в дневное, так и в ночное время на удалении от 10 до 150 км в зависимости от модификации и технических возможностей, а также для корректировки огня артиллерийских подразделений.

Морская авиация Северного флота

- 279 Отдельный корабельный истребительный авиаполк в/ч 26808. Базирование - Североморск-3

Состав: 2 эскадрильи Су-33 (бортовые номера самолётов 1: 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 76; 2: 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88), 1 эскадрилья Су-25УТГ (4 самолёта).

- 7050 авиабаза (быв. 403 отдельный авиаполк) в/ч 49324. Базирование - Североморск-1.

В составе: самолёты 2 Aн-12 (2 шт.), Aн-24/Aн-26 (4 шт.), Ил-18 (2 шт.), Ил-38 (8 шт.). Вертолёты: 34 KA-27/29/32 (34 шт.), Mи-8 (2 шт.).

- 2 авиагруппа (АвГр) 7050 авиабазы (быв. 76 Отдельный противолодочный авиаполк) в/ч 49324-2. Базирование - Кипелово-Федотово.

В составе: противолодочные самолёты Ту-142 (12 шт.)

- 3 авиагруппа (АвГр) 7050 авиабазы (быв. 7055 авиабаза) в/ч 49324-3. Базирование - Остафьево.

В составе: самолёты Aн-24/Aн-26 (7 шт.), Aн-72 (8 шт.), Aн-12 (? шт.), Aн-140-100 (1 шт.)

Подводные силы Северного флота

- Командование подводными силами (КПС) (г.Заозёрск)

- 18 дивизия подводных лодок (ДПЛ) Базирование - бух. Нерпичья, Западная Лица.

В составе: 830 TK-17 Aрхaнгeльск, TK-20 Сeвeрстaль, 834 TK 208 Дмитрий Донской

- 11 дивизия подводных лодок (ДПЛ) Базирование - Б. Лопатка, Западная Лица.

В составе: Б-388 Петрозаводск, Б-138 Обнинск, K-560 Северодвинск, K-119 Вoрoнeж, K-266 Oрёл, K-410 Смоленск

- 160 отряд спецназначения по борьбе с подводными диверсантами (ОСпН ПДСС). В/ч 09619. Базирование - Б. Лопатка, Западная Лица.

Корабельный состав Северного флота

Сводная таблица по Северному флоту на 2014

| Класс | Наименование | Проект | Вступление в строй |

|---|---|---|---|

| ПЛАРБ | ТК-17 «Архангельск» | пр.941 | 1987 год |

| ПЛАРБ | ТК-20 «Северсталь» | пр.941 | 1989 год |

| ПЛАРБ | ТК-208 «Дмитрий Донской» | пр.941УМ | 1981 год |

| ПЛАРБ | К-535 «Юрий Долгорукий» | пр.955 | 2012 год |

| ПЛАРБ | К-51 «Верхотурье» | пр.667БДРМ | 1984 год |

| ПЛАРБ | К-84 «Екатеринбург» | пр.667БДРМ | 1985 год |

| ПЛАРБ | К-114 «Тула» | пр.667БДРМ | 1987 год |

| ПЛАРБ | К-117 «Брянск» | пр.667БДРМ | 1988 год |

| ПЛАРБ | К-18 «Карелия» | пр.667БДРМ | 1989 год |

| ПЛАРБ | К-407 «Новомосковск» | пр.667БДРМ | 1990 год |

| ПЛАРК | К-119 «Воронеж» | пр.949А | 1989 год |

| ПЛАРК | К-410 «Смоленск» | пр.949А | 1990 год |

| ПЛАРК | К-266 «Орёл» | пр.949А | 1992 год |

| ПЛАРК | К-560 «Северодвинск» | пр.885 | 2013 год |

| ПЛА | К-317 «Пантера» | пр.971 | 1990 год |

| ПЛА | К-461 «Волк» | пр.971 | 1991 год |

| ПЛА | К-328 «Леопард» | пр.971 | 1992 год |

| ПЛА | К-154 «Тигр» | пр.971 | 1993 год |

| ПЛА | К-157 «Вепрь» | пр.971 | 1995 год |

| ПЛА | К-335 «Гепард» | пр.971 | 2001 год |

| ПЛА | Б-239 «Карп» | пр.945 | 1984 год |

| ПЛА | Б-276 «Кострома» | пр.945 | 1987 год |

| ПЛА | Б-534 «Нижний Новгород» | пр.945А | 1990 год |

| ПЛА | Б-336 «Псков» | пр.945А | 1993 год |

| ПЛА | Б-388 «Петрозаводск» | пр.671РТМК | 1988 год |

| ПЛА | Б-138 «Обнинск» | пр.671РТМК | 1990 год |

| ПЛА | Б-414 «Даниил Московский» | пр.671РТМК | 1990 год |

| ПЛА | Б-448 «Тамбов» | пр.671РТМК | 1992 год |

| ПЛАСН | БС-64 «Подмосковье» | пр.09787 | 1986 год |

| ПЛАСН | БС-136 «Оренбург» | пр.09786 | 1981 год |

| ПЛАСН | АС-23 | пр.1851 | 1986 год |

| ПЛАСН | АС-21 | пр.18511 | 1991 год |

| ПЛАСН | АС-35 | пр.18511 | 1995 год |

| ПЛАСН | АС-13 | пр.1910 | 1986 год |

| ПЛАСН | АС-15 | пр.1910 | 1991 год |

| ПЛАСН | АС-33 | пр.1910 | 1994 год |

| ПЛАСН | АС-31 | пр.10831 | 2010 год |

| ПЛСН | Б-90 «Саров» | пр.20120 | 2008 год |

| ДПЛ | Б-585 «Санкт-Петербург» | пр.677 | 2010 год |

| ДПЛ | Б-402 «Вологда» | пр.877 | 1984 год |

| ДПЛ | Б-808 «Ярославль» | пр.877 | 1988 год |

| ДПЛ | Б-459 «Владикавказ» | пр.877 | 1990 год |

| ДПЛ | Б-471 «Магнитогорск» | пр.877 | 1990 год |

| ДПЛ | Б-177 «Липецк» | пр.877 | 1991 год |

| ДПЛ | Б-800 «Калуга» | пр.877 | 1989 год |

| ТАКР | «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» | пр.11435 | 1990 год |

| ТАРКР | «Адмирал Нахимов» | пр.11442 | 1990 год |

| ТАРКР | «Пётр Великий» | пр.11442 | 1988 год |

| РКР | «Маршал Устинов» | пр.1164 | 1986 год |

| БПК | «Вице-адмирал Кулаков» | пр.1155 | 1981 год |

| БПК | «Североморск» | пр.1155 | 1987 год |

| БПК | «Адмирал Левченко» | пр.1155 | 1988 год |

| БПК | «Адмирал Харламов» | пр.1155 | 1989 год |

| БПК | «Адмирал Чабаненко» | пр.11551 | 1999 год |

| ЭМ | «Адмирал Ушаков» | пр.956 | 1993 год |

| МРК | «Айсберг» | пр.12341 | 1993 год |

| МРК | «Рассвет» | пр.12341 | 1979 год |

| АКА | АК-388 | пр.1400М | 1980 год |

| МПК | «Брест» | пр.1124М | 1988 год |

| МПК | «Юнга» | пр.1124М | 1989 год |

| МПК | «Нарьян-Мар» | пр.1124М | 1990 год |

| МПК | «Онега» | пр.1124М | 1990 год |

| МПК | «Мончегорск» | пр.1124М | 1993 год |

| МПК | «Снежногорск» | пр.1124М | 1994 год |

| МТЩ | «Гуманенко» | пр.12660 | 2000 год |

| МТЩ | «Комендор» | пр.266М | 1974 год |

| МТЩ | «Машинист» | пр.266М | 1975 год |

| МТЩ | МТ-434 | пр.1332 | 1973 год |

| РТЩ | РТ-236 | пр.1258Э | 1985 год |

| БДК | «Оленегорский горняк» | пр.775 | 1976 год |

| БДК | «Кондопога» | пр.775 | 1976 год |

| БДК | «Александр Отраковский» | пр.775 | 1978 год |

| БДК | «Георгий Победоносец» | пр.775/II | 1985 год |

| ДКА | Д-464 | пр.1176 | 1985 год |

| ДКА | Д-148 | пр.1176 | 1993 год |

| ДКА | Д-182 | пр.1176 | 1996 год |

| ДКА | «Николай Рубцов» | пр.1176 | 2005 год |

Суммарно СФ насчитывает:

Подводные лодки: 45

- 10 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами,

- 4 атомные подводные лодки с крылатыми ракетами,

- 14 многоцелевых атомных подводных лодок,

- 9 атомных подводных лодок спецназначения,

- 1 дизельная подводная лодка спецназначения,

- 7 дизельных подводных лодок

Надводные корабли: 38

- 1 тяжелый авианесущий крейсер,

- 2 тяжелых атомных ракетных крейсера,

- 1 ракетный крейсер,

- 5 больших противолодочных кораблей,

- 1 эсминец,

- 2 малых ракетных корабля,

- 1 артиллерийский катер,

- 6 малых противолодочных кораблей,

- 4 морских тральщика,

- 6 базовых тральщиков,

- 1 рейдовый тральщик,

- 4 больших десантных корабля,

- 4 десантных катера

Командующие

Командующие Северной военной флотилией

- З. А. Закупнев (29.05.1933 — 13.03.1935)

- К. И. Душенов (13.03.1935 — 11.05.1937)

Командующие Северным флотом

- К. И. Душенов (11.05.1937 — 28.05.1938) — флагман 1 ранга.

- В. П. Дрозд (28.05.1938 — 26.07.1940) — вице-адмирал.

- А. Г. Головко (26.07.1940 — 4.08.1946) — адмирал.

- В. И. Платонов (4.08.1946 — 23.04.1952) — адмирал.

- А. Т. Чабаненко (23.04.1952 — 28.02.1962) — адмирал.

- В. А. Касатонов (28.02.1962 — 2.06.1964) — адмирал.

- С. М. Лобов (2.06.1964 — 3.05.1972) — адмирал флота.

- Г. М. Егоров (3.05.1972 — 1.07.1977) — адмирал флота.

- В. А. Чернавин (1.07.1977 — 16.12.1981) — адмирал флота.

- А. П. Михайловский (16.12.1981 — 25.02.1985) — адмирал.

- И. М. Капитанец (25.02.1985 — 19.03.1988) — адмирал.

- Ф. Н. Громов (19.03.1988 — 14.03.1992) — адмирал.

- О. А. Ерофеев (14.03.1992 — 29.01.1999) — адмирал.

- В. А. Попов (29.01.1999 — 1.12.2001) — адмирал.

- Г. А. Сучков (5.12.2001 — отстранён 11.09.2003, уволен от должности 29.05.2004) — адмирал.

- С. В. Симоненко (врио с 11.09.2003 по 29.05.2004) — вице-адмирал

- М. Л. Абрамов (29.05.2004 — 4.09.2005) — адмирал.

- В. С. Высоцкий (26.09.2005 — 12.09.2007) — адмирал.

- Н. М. Максимов (врид с 12.09.2007, командующий с 20.11.2007 по 30.03.2011) — адмирал

- А. О. Воложинский (врид; 30.03.2011 — 24.06.2011) — контр-адмирал

- В. И. Королёв (с 24.06.2011) — адмирал (до 21 февраля 2013 года — вице-адмирал)

Хронология важнейших событий истории Северного флота

Памятники

- Памятник офицерам Северного флота в Североморске. Открыт в 2013 году

Ссылки:

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_флот_ВМФ_России#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5

- https://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/north.htm

- https://russian-ships.info/today/

Литература

- Военный энциклопедический словарь 1986 года, председатель главной редакционной комиссии Маршал Советского Союза С.Ф.Ахромеев.

- Краснознаменный Северный флот ,автор Иван Александрович Козлов.