Участник:kvn57:ru — различия между версиями

| Версия 17:09, 10 декабря 2019 | Версия 19:26, 10 декабря 2019 | |||

| Строка 42: | Строка 42: | |||

| |Офицеры = 25 | |Офицеры = 25 | |||

| |Мичманы = | |Мичманы = | |||

| ? | |Матросы = | + | |Матросы = 20 | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| <!-- | <!-- | |||

| Строка 67: | Строка 49: | |||

| --> | --> | |||

| |Вооружение = | |Вооружение = | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| |Ракетное вооружение: | |Ракетное вооружение: | |||

| Строка 80: | Строка 57: | |||

| |2×2 533-мм ТА Mark 32 | |2×2 533-мм ТА Mark 32 | |||

| }} | }} | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| |Построенные корабли = | |Построенные корабли = | |||

| ? | + | РПКСН ''Дельта-3'' - всего 14 ед. | ||

| }}{{AnnoWiki | }}{{AnnoWiki | |||

| |pic = Usa-spruance.jpg | |pic = Usa-spruance.jpg | |||

| ? | |content = ''' | + | |content = '''Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН ) ''Дельта-3''''' ({{lang-ru|«Дельта-3»}}) — тип [[Navy:Подводные лодки]] [[Navy:ВМФ_СССР|ВМФ СССР]]. Являлись дальнейшим развитием РПКСН типа ''Дельта-2''. Построен 14 ПЛ серии в период с 1975 по 1979 год. Принимали участие во многих операциях ВМФ СССР. К 2019 году все, кроме 1 единицы, выведены из состава флота. | |

| }} | }} | |||

| == Общие сведения == | == Общие сведения == | |||

| ? | + | [3] Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта Дельта-3 в данной статье представлены на примере головной ПЛ серии - К-441. Основные технические характеристики ПЛ проекта Дельта-3 приведены в таблице. Поскольку ПЛ данного проекта до сих пор находятся на вооружении ВМФ России, то информация по данному проекту, взятая из открытых источников, по определению не может претендовать на абсолютную достоверность. | ||

| + | При этом имеет место некоторое расхождение данных разных источников, поэтому такие случаи помечались символом (*) с указанием альтернативных значений. | |||

| + | Следует также иметь ввиду, что поскольку ПЛ данного проекта находились в эксплуатации с 1976 года (т.е. более 43 лет) по настоящее время, то они прошли несколько существенных модернизаций и указанные в источниках данные не всегда можно соотнести с конкретным периодом эксплуатации. Напомню, что в 1976 году вообще не существовало привычных нам персональных ЭВМ, мониторов, мышек, однокристальных микропроцессоров, винчестеров и т.п. Тем не менее в ВМФ СССР уже широко применялась автоматизированная обработка данных, реализованная на микросхемах средней степени интеграции (для создания процессора требовалось несколько сотен таких микросхем), перфоленточных и перфокарточных системах хранения информации и механических устройствах отображения. ЭВМ были многостоечные с большой массой и энергопотреблением. Полагаю, что первые конфигурации оборудования вообще не дожили до наших дней, поскольку периодически менялись на более совершенные. Кроме того, многое оборудование до распада СССР производилось в союзных республиках, и после 1991 года ввиду невозможности (соблюдение режима секретности) использования его в объектах стратегического назначения, производство данного оборудования было перенесено на российскую территорию. | |||

| + | Так что, к данным открытых источников следует относиться со здоровой долей скептицизма, но думаю указанные технические характеристики точно не хуже тех, что есть на самом деле. И то, что приводится в открытых источниках - либо невозможно скрыть (например: размеры, внешний вид и т.п.), либо невозможно проверить (например: дальность полета ракет, точность и т.п.). | |||

| + | Но однозначно, что сложность решаемых задач при создании ракетных межконтинентальных систем подводного базирования и их применения не имеет себе равных в истории не только отдельной страны, но и человеческой цивилизации. И граждане СССР могли по праву гордиться своими подводными силами, ну и россияне тоже, - как наследники. И если в истории египетской цивилизации остались пирамиды, то в истории СССР останутся достижения в разработке различных вооружений и оригинальность их конструктивных реализаций. | |||

| ? | ||||

| == История создания == | == История создания == | |||

| + | [1] Сначала о ракетах. Почему не о кораблях? Это связано с тем, что корабли с баллистическими ракетами (БР) создаются именно как носители (базы, платформы) БР. То есть, сначала проектируется определенный тип БР, а потом под неё проектируется подводный ракетоносец. | |||

| + | Поэтому для ПЛ серии Дельта-3 всё началось с проектирования БР типа Р-29, а точнее её трех разновидностей: Р-29Р с комплексом Д-9Р (принятым на вооружение в 1977 год); Р-29РЛ с комплексом Д-9РЛ (принятым на вооружение в 1979 году) и Р-29К с комплексом Д-29К (принятым на вооружение в 1982 году). Всем трем модификациям этой ракеты присвоили один «псевдоним» РСМ- 50 (по классификации NATO SS-N-18. STINGRAY (морской скат)). Эти ракеты несли моноблочную, трех- и семиблочную боевую нагрузку соответственно. При моноблочной нагрузке дальность составляла около 8000 км, в остальных случаях – около 6500 км. Кроме того, боевая часть могла нести и несколько ложных целей. | |||

| + | Совместные лётные испытания ракетного комплекса Д-9Р начались пусками ракет с наземного стенда в Нёноксе. Всего осуществлено 18 пусков (17 пусков на промежуточную дальность и один на дальность, меньшую минимальной), из них восемь ракет с РГЧ. Успешными признано 7 пусков. Лётные испытания с борта подводной лодки К-441 проекта Дельта-3 проводились с ноября 1976 года по октябрь 1978 года в Белом и Баренцевом морях. В ходе испытаний было запущено 22 ракеты, из них 4 в моноблочном, 6 - в трехблочном и 12 - в семиблочном исполнении. Два пуска произведены на минимальную дальность, пять пусков — на промежуточную и три пуска — на максимальную дальность стрельбы. Шесть ракет были пущены в варианте с разделяющейся головной частью. Были произведены один двух-ракетный и один четырёх-ракетный залпы. Четыре ракеты были пущены одиночно. В декабре 1976 года совместно Златоустовским и Красноярским машиностроительными и Омским авиационным заводами были изготовлены первые пять серийных ракет Р-29Р. На вооружение комплекс Р-29Р был принят в августе 1977 года. | |||

| + | Впоследствии от семиблочного варианта отказались, в основном из-за несовершенства системы разведения боевых блоков. На данный момент ракеты стоят на вооружении в трёхблочном варианте. | |||

| + | ||||

| + | В дальнейшем БР РСМ-50 были вооружены 14 ПЛ проекта Дельта-3 с 16 шахтами каждая. | |||

| + | ||||

| === Предшественники === | === Предшественники === | |||

| ? | + | Предшественниками данного проекта были ПЛ проектов Дельта-1А (построено 34 ед. ), Дельта-1Б (18 ед.), Дельта-2 (4 ед.). При этом основные конструктивные элементы от проекта к проекту не изменялись. | ||

| + | В рамках концепции, заложенной в проекте Дельта-1А, вновь созданные ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) содержали в себе радикальное изменение одного или нескольких свойств при модернизации (как правило, радиоэлектронного вооружения (РЭВ)) или сохранении прочих характеристик практически неизменными: | |||

| + | • на РПКСН проекта Дельта-1Б (1972 г.) – внедрение ракетного комплекса межконтинентальной дальности Д-9 с ракетой Р-29, но с уменьшенным боекомплектом – 12 БРПЛ, и применение элементов двухкаскадной амортизации виброактивных механизмов ПТУ ( всего построено 18 кораблей); | |||

| + | • на РПКСН проекта Дельта-2 (1975 г.) – увеличение боекомплекта комплекса Д-9 до «стандартной» величины – 16 БРПЛ, за счет включения в конструкцию прочного корпуса дополнительного отсека, а так же реализация мероприятий по дополнительному снижению шумности РПЛ и уменьшению помех работе собственных гидроакустических средств (всего построено 4 корабля); | |||

| + | • на РПКСН проекта Дельта-3 (1979 г.) было выполнено внедрение ракетного комплекса межконтинентальной дальности Д-9Р с ракетой Р-29Р, оснащенной разделяемыми головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН) различной комплектации (всего построено 14 кораблей); | |||

| + | Внедрение ракет с межконтинентальной дальностью стрельбы позволило значительно повысить боевую эффективность отдельно взятого корабля. Так, районы боевого патрулирования РПКСН с межконтинентальными БРПЛ располагались, как правило, в 2-3 сутках перехода из пунктов базирования, и были защищены силами Советского ВМФ. | |||

| + | Небольшой, по срокам, переход до районов боевой службы (БС), позволил увеличить продолжительность боевого патрулирования примерно в три раза. Оперирование же данных РПКСН в защищенных боевых районах снижало «остроту проблемы» их акустической скрытности и значительно повышало их боевую устойчивость. Внедрение БР оснащенных РГЧ ИН с сохранением межконтинентальной дальности стрельбы вывело РПКСН проекта Дельта-3 на один уровень с американскими кораблями-аналогами. | |||

| + | Оптимизация проекта серии Дельта сопровождалась ростом водоизмещения и главных размерений, при практически неизменных параметрах ГЭУ, что, соответственно, вызвало снижение ходовых качеств кораблей - скорость полного подводного хода проектов Дельта-1Б-Дельта-3М снизилась на 1-2 узла, по сравнению с проекта Дельта-1А, и составила 24 (Дельта-3, Дельта-3М) – 25 (Дельта-1Б, Дельта-2) уз. | |||

| + | Характерно, что все лодки семейства «Дельта» для судостроительных заводов (ССЗ) являлись продолжением одной и той же серии, с определенными дополнениями и усовершенствованиями. Переход от одного проекта к другому не сопровождался переоснащением заводов и заставлял их осваивать принципиально новые технологии. Таким образом, развитие РПКСН семейства «Дельта» позволило поэтапно улучшить качество отдельного боевого корабля - относительная боевая эффективность последнего типа кораблей данного семейства – проекта Дельта-3М превосходила прототип (пр. Дельта-1А) почти в 15 раз. | |||

| + | [с-3] В отличие от предшественников система управления нового корабля позволяла выстреливать весь боекомплект в одном залпе. Кроме ракетного оружия, в проекте были реализованы: более совершенная система управления ракетной стрельбой, улучшенная акустическая защита и радиоэлектронное вооружение (РЭВ): новые навигационный комплекс (НК), боевая информационная управляющая система (БИУС), гидроакустический комплекс (ГАК) и средства связи, а также улучшенные условия обитаемости экипажа. | |||

| + | В целом, проект Дельта-3 был улучшенной модификацией проекта Дельта-2. | |||

| + | До сих пор ведутся споры, какую ПЛ (К-424 или К-441) считать головной в серии Дельта-3. В большинстве источников считается, что головной ПЛ проекта Дельта-3 является всё же К-441, а не К-424, хотя К-424 была построена несколько раньше. Это связано с тем, что К-424 изначально была заложена на стапеле как Дельта-2 (то есть, это был пятый корпус проекта Дельта-2) и уже в процессе строительства была частично (в части ракетного вооружения) переделана по проекту Дельта-3 с сохранением прочих конструктивных особенностей проекта Дельта-2. Поэтому К-424 является в некотором смысле переходным кораблем от проекта Дельта-2 к Дельта-3, но по составу ракетного вооружения К-424 безусловно относится к серии Дельта-3. Таким образом, в чистом виде, реализация проекта Дельта-3 началась именно с ПЛ К-441 и данная статья именно о ней. | |||

| + | При этом, не хочу обидеть сторонников первенства К-424, поскольку проблем на переходном корабле серии намного больше, чем на типовом, поэтому в статье приведены сведения и по этой ПЛ. | |||

| + | Показательны даты ввода в строй и вывода из состава флота - для К-441 и К-424 эти даты совпадают с точностью до одного дня. | |||

| + | ||||

| + | === Предпосылки к созданию === | |||

| + | Предпосылкой к созданию ПЛ проекта Дельта-3 стало появление у вероятного противника (ВМС США) новых систем БРПЛ с разделяемыми головными частями (РГЧ) и РГЧ индивидуального наведения (РГЧ ИН). | |||

| + | [с-4] В 1963 г. американцы приступили к работе над новой двухступенчатой БРПЛ, оснащенной твердотопливным ракетным двигателем (РДТТ), получившей обозначение UGM-73 «Посейдон-СЗ», принятие на вооружение которой должно было обеспечить качественное совершенствование морских стратегических ядерных сил (МСЯС). Ракета оснащалась новой РГЧ ИН Mk17 с 6 и 10 ядерными боевыми зарядами (тип W-68, массой 166 кг) по 50 Кт каждый. Механизм разведения РГЧ ИН обеспечивал поражение целей на площади до 10-ти тыс. кв. км, точностью попадания до 0,47 км. Стартовая масса БРПЛ составляла 29.5 т, дальность стрельбы 4600 км (при оснащении 10-ю РГЧ ИН) и 5600 км (при 6-ти РГЧ ИН). Для выстреливания ракет «Посейдон-СЗ» из шахты используется пороховой заряд. Новой БРПЛ были вооружены 31 ПЛАРБ типов «Лафайет» (SSBN-616) и «Бенждамин Франклин» (SSBN-640). Данный комплекс находился на вооружении с 1970 по начало1990-ых гг.. | |||

| + | Реализация дальнейшего развития морского стратегического оружия в СССР воплотилось в ракетном комплексе «Д-5», разрабатываемом с 1961 г. БРПЛ «Р-27» данного комплекса - одноступенчатая, жидкостная ракета с моноблочной ГЧ мощностью 1 Мт и точностью поражения 1,9 км. За счет оригинальных конструктивных решений, была обеспечена большая плотность компоновки, что при сопоставимой с предшествующими ракетами массе (14,2 т) позволило в четыре раза увеличить дальность стрельбы – 2400 км, и, с применением автоматизации процессов технической эксплуатации БРПЛ на корабле, снизить массогабаритные характеристики ракетно-стартовой системы. | |||

| + | В совокупности это позволило увеличить боекомплект ПЛАРБ до 16 ракет, при адекватном увеличении водоизмещения ПЛ-носителя. Отличительной чертой ракеты стала ампульная заправка окислителем и горючим на заводе- изготовителе, что приблизило «Р-27» по эксплуатационным свойствам к твердотопливным ракетам. | |||

| + | Гарантированный срок службы БРПЛ составил 13 лет. С 1971 по 1974 гг. была проведена модернизация ракеты в двух модификациях: «Р-27У» с тремя РГЧ мощность 0,2 Мт каждая при сохранении дальности и точности стрельбы, и «Р-27У» с моноблочной головной частью (МГЧ) мощность 1.0 Мт, при увеличении дальности стрельбы до 3000 км и точности до стрельбы 1.6 км. Ракета «Р-27» и ее модификации находились на вооружении 34 РПКСН пр. Дельта-1А (АУ) и нескольких опытно-экспериментальных РПЛ с 1968 по 1988 гг.. | |||

| + | Носителем БРПЛ «Р-27» стал РПКСН пр. Дельта-1А (шифр проекта «Навага») - двухкорпусная, десятиотсечная ракетная ПЛ (РПЛ), с носовой оконечностью овальной формы и кормовой – веретенообразной. Всего было построено 34 корабля данного проекта. | |||

| + | Это и был прототип-предшественник проекта Дельта-3!!! | |||

| + | Основным недостатком, предопределившим схему использования РПКСН, явилась средняя дальность стрельбы ракеты Р-27, что делало необходимым переход стратегического крейсера в районы боевого патрулирования, расположенные в Западной Атлантике и в Восточной части Тихого океана, через рубежи противолодочной обороны (ПЛО) вероятного противника. Данное обуславливало высокие требования к скрытности РПКСН и, прежде всего, к уровням подводных шумов. | |||

| + | Между тем, при проектировании пр. Дельта-1А, вопросам акустической скрытности не уделялось должного внимания. Несмотря на то, что прочный корпус был облицован звукоизолирующей резиной, легкий корпус – нерезонансным противогидролокационным и звукоизолирующим покрытием, а фундаменты под главные и вспомогательные механизмы – вибродемпфирующей резиной, уровень шума оставался выше, чем у американских аналогов. При этом следует отметить, что эшелонное расположение главной энергетической установки (ГЭУ) пр. Дельта-1А позволило разместить в будущих проектах множество конструкций, связанных со снижением шумности, не прибегая к перекомпоновке общего расположения. | |||

| + | Таким образом, реализацией пр. Дельта-1А удалось не только ликвидировать отставание СССР в ударном потенциале одной РПЛ, но и создать прототип для дальнейшего развития корабля- носителя стратегического оружия. Стратегически важным этапом развития МСЯС СССР стало достижение межконтинентальной дальности стрельбы ракетой «Р-29» комплекса «Д-9», поскольку это полностью снимало проблемы, связанные с форсированием рубежей ПЛО при выдвижении РПЛ–носителей ракет малой и средней дальности к районам боевого патрулирования у берегов США. Разработка данного комплекса началась в 1964 г. и затянулась на 7 лет дольше от первоначально предусмотренных сроков. | |||

| + | Немного подробнее о БР Р-29. БРПЛ Р-29 - двухступенчатая, жидкостная ракета стартовой массой 33,3 т, с моноблочной ГЧ мощностью 1 Мт и точностью поражения 1,5 км. Дальность стрельбы – 7800 км. Ракетный комплекс «Д-9» был принят на вооружение в 1974 г. и развернут на 18 РПКСН пр. Дельта-1Б. В 1978 г. ракета была модернизирована с увеличением дальности до 9100 км и улучшением точности стрельбы до 0.9 км (Р-29Д комплекса «Д-9Д») и развернута в 1978 г. на 4 РПКСН пр. Дельта-2. Техническая надежность данных комплексов составила КТН =0,95 (что означает, что на 100 пусков допустимо лишь 5 неудачных). В этот же период в СССР была произведена попытка адаптации БРПЛ с РДТТ, но неудачно в боевом отношении. | |||

| + | Задачи развития стратегического оружия третьего поколения в СССР и США, вытекали из асимметрии ранее достигнутых характеристик ракет: для США – достижение межконтинентальной дальности при сохранении РГЧ ИН, для СССР – внедрение РГЧ ИН при сохранении межконтинентальной дальности. | |||

| + | В США еще в 1966-1971 г. были проведены НИОКР, итогом которых стал выбор перспективных концепций ракетных систем оружия. В результате проведенных | |||

| + | исследований, была обоснована необходимость создания новой ракетной системы морского базирования, имеющей более высокие оперативные и технические характеристики, с разработкой по программам: создание новой БРПЛ, имеющей дальность стрельбы 9000-11000 км, новой ПЛАРБ с 20 или 24 ПУ и увеличение дальности стрельбы ракеты «Посейдон-С3». К полномасштабной разработке новой БРПЛ «Трайдент-1 С4» приступили в 1974 г., с началом производства в 1977 г. а ЛКИ в январе 1978 г. UGM-96A «Трайдент-1» является трехступенчатой БРПЛ, спроектированной по схеме с последовательным расположением ступеней. Ракета была оснащена разделяющейся головной частью Mk4 с 8 РГЧ ИН (W-76 массой 166 кг) по 100 Кт каждая и точностью попадания 0,3 км. Стартовая масса БРПЛ составляла 32 т, дальность стрельбы 7400 км. Повышение дальности стрельбы достигалось за счет улучшения как количественных, так и качественных (минимизация массы ГЧ (на 220 км), оснащение ракеты аэродинамической иглой (на 550 км), лучшие энергетические характеристики топлива – на 40 %) характеристик. Для выстреливания ракет «Трайдент-1» из шахты используется пороховой аккумулятор давления. Новой БРПЛ были вооружены 12 ПЛАРБ «Бенждамин Франклин» (SSBN-640) и 8 ПЛАРБ типа «Огайо» (SSBN-726). Данный комплекс находился на вооружении с 1979 по вторую половину 1990-ых гг., с показателем технической надежности КТН = 0,95. | |||

| + | Сравнительная хронология достижения результатов в морском баллистическом ракетостроении СССР и США представлена в таблице. | |||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|Сравнение ПЛБР СССР и США]] | |||

| === Проектирование === | === Проектирование === | |||

| ? | + | [4] В феврале 1973 г. в КБ машиностроения развернулись работы по созданию новой двухступенчатой жидкостной баллистической ракеты Р- 29Р (ЗМ40, РСМ-50, SS-N-18), являвшейся дальнейшим развитием Р-29. Ее основным отличием от предшествующих морских баллистических ракет стала разделяющаяся головная часть (РГЧ) с боевыми блоками индивидуального наведения, позволяющая многократно увеличить число целей, поражаемых одним ракетным залпом. | ||

| + | Более совершенная инерциальная система управления с полной астрокоррекцией, примененная на Р- 29Р, обеспечивала новой ракете повышенную точность. В ходе дальнейшего совершенствования комплекса точность еще более возросла, фактически сравнявшись с точностью нанесения ядерных ударов стратегическими бомбардировщиками. Это позволяло подводным ракетоносцам поражать не только площадные неукрепленные (как говорят американцы, «мягкие») цели, но и высокопрочные («твердые») малоразмерные объекты, в частности, пусковые шахты МБР наземного базирования, защищенные командные пункты, хранилища спецбоеприпасов и т. п. | |||

| + | Для размещения новых ракет в ЦКБ МТ «Рубин» под руководством главного конструктора С.Н. Ковалева началась разработка усовершенствованного РПКСН проекта Дельта-3 (шифр – «Кальмар»), который, также, как и «Мурена-М», должен был оснащаться 16 ракетными шахтами. | |||

| + | Техническое задание на новый ракетоносец было сформулировано в 1972 году. Лодка являлась дальнейшим развитием проекта Дельта-2. На новом корабле возросла высота ограждения ракетных шахт (которое почти сравнялась с ограждением выдвижных устройств рубки). | |||

| + | Особое внимание при создании нового атомохода было уделено совершенствованию системы управления стрельбой: в отличие от проекта Дельта-2 весь ракетный боекомплект должен был выстреливаться в одном залпе, были сокращены интервалы между ракетными пусками. | |||

| + | Были приняты дополнительные меры по усилению пожаробезопасности корабля за счет установки новой системы объемного химического пожаротушения с использованием фреона. | |||

| + | В проекте Дельта-3 дальнейшее развитие получили средства обеспечения жизнедеятельности экипажа. В частности, на борту корабля появились солярий, а также спортзал*. | |||

| + | Кроме того, в 1968 г. были разработаны принципиально новые отечественные требования к виброакустическим характеристикам основного комплектующего оборудования (ВАХ-68), которые обеспечили значительный прогресс в снижении шумности РПКСН пр. Дельта-1Б и Дельта-2. В 1974 г. на базе накопленного опыта акустического проектирования ПЛ и оснащения заводов- производителей оборудования акустическими стендами и лабораториями, были приняты новые, более жесткие требования к виброакустическим характеристикам (ВАХ-74). Целенаправленное внедрение комплекса акустических мероприятий позволило в будущем на РПКСН проектов Дельта-3 и Дельта-3М практически ликвидировать отставание по подводной шумности от американских кораблей аналогичного типа. | |||

| + | ||||

| == Постройка и испытания == | == Постройка и испытания == | |||

| [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|Строительство ПЛ типа ''Дельта-3'']] | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|Строительство ПЛ типа ''Дельта-3'']] | |||

| ? | + | [4] Строительство лодок велось Северным машиностроительным предприятием (г. Северодвинск). Головной корабль, К-441, был заложен в 1975 году и вступил в строй в декабре 1976 г. | ||

| ? | + | [9] Состав серии Дельта-3 несколько отличается в различных источников, поэтому в основном данные взяты из [[Navy:20-мм_Phalanx_CIWS|ЗАК "Vulcan-Phalanx"]] | ||

| ? | + | Строительство РПКСН Дельта-3 велось Северным машиностроительным предприятием (г. Северодвинск). | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| {| class="wikitable collapsible collapsed sortable" | {| class="wikitable collapsible collapsed sortable" | |||

| Строка 409: | Строка 288: | |||

| |- | |- | |||

| |} | |} | |||

| + | ||||

| + | ||||

| + | == Описание конструкции == | |||

| + | {{Popup | |||

| + | |header = РПКСН типа ''Дельта-3'' (в соответствие с базовым проектом): | |||

| + | |content = | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|800px]] | |||

| + | ||||

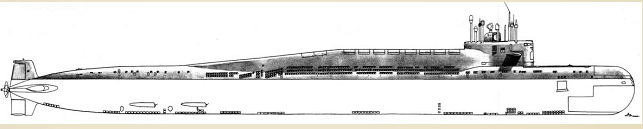

| + | 1 – основные антенны ГАК «Рубикон»; 2 – цистерна безпузырной торпедной стрельбы; 3 – 533-мм ТА; 4 – цистерна кольцевого зазора; 5 – торпедозаместительная цистерна; 6 – носовой люк; 7 – носовой аварийный буй; 8 – запасные 533-мм торпеды; 9 – торпедопогрузочный люк; 10 – носовой (торпедный) отсек; 11 – носовая группа АБ; 12 – гидродинамический лаг; 13 – ЦГБ; 14 – шпиль и шпилевая машина; 15 – баллоны ВВД; 16 – второй (жилой) отсек; 17 – кормовая группа АБ; 18 – закрытый ходовой мостик; 19 – репитер гирокомпаса; 20 – перископ системы МТ-70-8; 21 – перископ ПЗНГ-8; 22 – боевая рубка; 23 – третий (центральный) отсек; 24 – центральный пост; 25 – перископ астрокорректора «Волна»; 26 – радиосекстан; 27 – антенна радиопеленгатора «Завеса»; 28 – антенна РАК; 29 – РДП; 30 – антенна СОРС «Залив-П»; 31 – четвертый (носовой ракетный) отсек; 32 – ракетная шахта; 33 – пятый (кормовой ракетный) отсек; 34 – лебедка ВБАУ «Параван»; 35 – ВВАБТ «Параван» и ее лебедка; 36 – шестой (вспомогательных механизмов) отсек; 37 – цистерны дизельного топлива; 38 – седьмой (реакторный) отсек; 39 – реактор; 40 – парогенератор; 41 – теплообменный блок; 42 – рессиверные баллоны; 43 – восьмой (носовой турбинный) отсек; 44 – паровая турбина; 45 – конденсатор; 46 – муфта эластичная; 47 – планетарный редуктор; 48 – главный упорный подшипник (ГУП); 49 – маслоохладитель; 50 – девятый (кормовой турбинный) отсек; 51 – электронасос конденсаторный; 52 – автономный турбогенератор (АТГ); 53 – всплывающая камера (ВСК); 54 – кормовой люк; 55 – гребной ЭД (ГЭД); 56 – муфта эластичная; 57 – десятый (кормовой) отсек; 58 – кормовой аварийный буй; 59 – приводы кормовых рулей | |||

| + | ||||

| + | Из-за увеличения габаритов ракет и шахт возросла высота ракетного банкета, почти сравнявшись с ограждением рубки (ПМУ). При проектировании этих РПКСН особое внимание было обращено на совершенствование системы управления ракетной стрельбой. Дальнейшее развитие получили средства жизнедеятельности экипажа. До 1991 г большая часть РПКСН этого проекта прошла заводской ремонт с модернизацией (был установлен новый навигационный комплекс, улучшена скрытность). | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|800px]] | |||

| + | ||||

| + | [6] Выдвижные антенные устройства на рубке ПЛ проекта Дельта-3 | |||

| + | 1 – АП СОРС «Залив-П»; 2 – ПМУ РДП; 3 – ПМУ «Анис» (за ним находится ПМУ с АП РАК «Каскад»); 4 – АП радиопеленгатора «Завеса-П»; 5 – ПМУ радиосекстана; 6 – перископ астрокорректора «Волна»; 7 – перископ ПЗНГ-8М; 8 – ПМУ «Ива-МВ»; 9 – перископ МТ-70-8; 10 – ПМУ «Синтез» системы космической навигации. | |||

| + | ||||

| + | |hidden=1 | |||

| + | }} | |||

| + | === Корпус === | |||

| + | [с-3] Проект Дельта-3 относится к двухкорпусному типу. Носовая оконечность корабля имеет овальную форму, кормовая оконечность выполнена веретенообразной. Передние горизонтальные рули располагаются на ограждении рубки. Кормовое оперение выполнено крестообразным. Лёгкий корпус, как и у предшествующих проектов, имеет характерный развитый «горб» за ограждением прочной рубки, закрывающий ракетные шахты, выходящие из прочного корпуса. По сравнению с проектом Дельта-3 «горб» несколько выше, что вызвано очередным увеличением габаритов ракет. Кроме того, в кормовой, пологой части «горба» вне прочного корпуса размещена буксируемая протяжённая гидроакустическая антенна «Параван». Прочный корпус с наружными шпангоутами цилиндрического сечения. Изготовлен из стали АК-29 (толщина — 40 мм) и разделялся водонепроницаемыми переборками на 10 отсеков: | |||

| + | • 1-й — торпедный; | |||

| + | • 2-й — аккумуляторный и жилой; | |||

| + | • 3-й — центральный пост, пульт ГЭУ; | |||

| + | • 4-й — носовой ракетный; | |||

| + | • 5-й — кормовой ракетный; | |||

| + | • 5-Бис — жилой; | |||

| + | • 6-й — дизель-генераторный (вспомогательных механизмов); | |||

| + | • 7-й — реакторный; | |||

| + | • 8-й — носовой турбинный; | |||

| + | • 9-й — кормовой турбинный; | |||

| + | • 10-й — электродвигательный, кормовой отсек. | |||

| + | ||||

| + | Переборки отсеков выдерживают давление 10 кгс/см², переборки отсеков-убежищ − 1-го, 3-го и 10-го рассчитаны на давление 40 кг/см². | |||

| + | [с-7] Шпангоуты выполнены из симметричного полособульбового и сварного таврового профилей высотой 330 мм. Межотсечные переборки изготовлены из стали АК-29 толщиной 12 мм. Легкий корпус и подкрепляющий его набор изготовлен из стали ЮЗ. Высота от ОП до палубы надстройки - 12.6 м, до крыши ограждения рубки - 18 м. | |||

| + | Носовые горизонтальные гидропланы расположены на рубке. Они могут разворачиваться вертикально для пролома льда при всплытии на поверхность в арктических регионах. | |||

| + | ||||

| + | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|Надстройка корабля с дымовыми трубами]] | |||

| + | [с-3] [4] Главная энергетическая установка проекта включает два водо-водяных реактора ВМ-4С (тепловая мощность 90 МВт каждый), размещённых в 7 отсеке, две паровые турбины ОК-700А и два главных турбозубчатых агрегата размещены в 8 и 9 отсеках и развивают суммарную мощность на валы в 40 000 л.с, два резервных электродвигателя на валах мощностью по 225 кВт (300 л.с.) находятся в 10 отсеке. | |||

| + | На лодке были применены новые малошумные пятилопастные гребные винты с улучшенными антикавитационными характеристиками. | |||

| + | ||||

| + | ||||

| + | === Вспомогательное оборудование === | |||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|Боевой информационный центр корабля]] | |||

| + | Эсминцы были оборудованы ленточными транспортерами и элеваторами для передачи грузов с верхней палубы на нижние и перемещения их по кораблю. Один из транспортеров обеспечивал горизонтальное перемещение грузов по всей его длине — от носа до кормы, где размещены посты приема грузов с помощью вертолетов. | |||

| + | ||||

| + | === Экипаж и обитаемость === | |||

| + | Условиям обитаемости и комфорту личного состава на этих кораблях уделялось особое внимание. В распоряжении экипажа имелись салоны для отдыха, спортзал, помещения для занятий и магазин. | |||

| + | ||||

| + | Корабль был приспособлен для действий в условиях применения оружия массового поражения. На его корпусе и надстройке нет иллюминаторов, система вентиляции оборудована автоматическими заслонками, имеются система водной защиты и посты дезактивации. Все внутрикорабельные помещения оснащены системой кондиционирования воздуха. | |||

| + | ||||

| + | == Вооружение == | |||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|ПУ ПЛУР ASROC]] | |||

| + | === Ракетное вооружение === | |||

| + | ||||

| + | [2] Ракета Р-29Р (РСМ-50) комплекса Д-9Р (по классификации УРАВ ВМФ СССР - 3М40, по классификации NATO SS-N-18 STINGRAY) - двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета подводного старта с ЖРД на хранимом высококипящем топливе. Имеет астроинерциальную (по звездам и гироскопам) систему управления (СУ). СУ разработана в свердловском ОКБ-626 (НПО автоматики) под руководством главного конструктора Николая Семихатова. Маршевые двигатели разработаны в КБ химического машиностроения под руководством А. Исаева и В. Богомолова. Максимальная дальность стрельбы в моноблочном варианте – 8000 км (в иных конфигурациях – 6500 км). Стартовая масса – 35,3 т. Длина ракеты – 14,1 м. Максимальный диаметр корпуса – 1,8 м. Масса полезной нагрузки – 1,65 т. Мощность ядерного боеприпаса моноблочной ГЧ – 0,55 Мт. | |||

| + | В рамках данного комплекса вооружения разработан второй вариант исполнения ракеты с тремя разделяемыми боевыми частями: Р-29РЛ (РСМ-50) комплекса Д-9РЛ [SS-N-18. STINGRAY]. Ракетный комплекс Д-9РЛ с межконтинентальной баллистической ракетой подводного старта для ПЛ (БРПЛ). Первая отечественная БРПЛ, оснащенная разделяемой головной частью (РГЧ) индивидуального наведения на цель (РГЧ ИН). Разработка в миасском КБ машиностроения под руководством В. Макеева начата в 1973 г. Летно-конструкторские испытания проходили с 1976 г. по 1978 г. Принят на вооружение РПКСН проекта Дельта-3 с 16-ю пусковыми установками (ПУ) на борту в 1979 г. Серийное производство было развернуто на Красноярском машиностроительном заводе. | |||

| + | Двухступенчатая межконтинентальная БРПЛ с ЖРД на хранимом высококипящем топливе. Имеет астроинерциальную СУ, разработанную в свердловском ОКБ-626 (НПО автоматики) под руководством главного конструктора Н. Семихатова. Маршевые двигатели разработаны в КБ химического машиностроения под руководством А. Исаева и В. Богомолова. Двигательная установка боевой ступени разведения – четырехкамерный ЖРД. Максимальная дальность стрельбы – 6500 км. Стартовая масса – 35,3 т. Длина ракеты – 14,1 м. Максимальный диаметр корпуса – 1,8 м. Масса полезной нагрузки – 1,65 т. Разделяющаяся ГЧ оснащена тремя боевыми блоками индивидуального наведения на цель мощностью ядерного боеприпаса 0,2 Мт. | |||

| + | В рамках данного комплекса вооружения разработан третий вариант исполнения РГЧ ИН с семью разделяемыми боевыми частями: Р-29К (РСМ-50) комплекса Д-9К [SS-N-18 STINGRAY]. Разработка в миасском КБ машиностроения под руководством В. Макеева начата в 1973 г. Летно-конструкторские испытания проходили с 1976г. по 1978г. Принят на вооружение РПКСН проекта Дельта-3 с 16-ю ПУ на борту в 1982 г. Один РПКСН способен осуществить обстрел 16*7=112 целей одним залпом. | |||

| + | Двухступенчатая БРПЛ с ЖРД на хранимом высококипящем топливе. Имеет астроинерциальную СУ. Максимальная дальность стрельбы – 6400 км. Стартовая масса – 35,3 т. Длина ракеты – 14,1 м. Максимальный диаметр корпуса – 1,8 м. Масса полезной нагрузки – 1,65 т. Разделяющаяся ГЧ оснащена семью боевыми блоками индивидуального наведения на цель мощностью ядерного боеприпаса 0,1 Мт. | |||

| + | ||||

| + | Система управления стрельбой позволяет (в отличие от проекта Дельта-2) выстреливать весь ракетный боекомплект в одном залпе с сокращенными интервалами между пусками. | |||

| + | ||||

| + | [с-3] Подводный пуск может осуществляться на глубинах до 50 метров при скорости 6 узлов. СУ обеспечивала круговое вероятностное отклонение (КВО) порядка 900 м. Ракеты типа Р-29РN, жидко-топливные, использующие в качестве окислителя азотный тетраоксид (амил) и в качестве горючего — несимметричный диметилгидразин (гептил) — предназначены для поражения стратегических объектов на межконтинентальных дальностях с возможностью наносить удары по высокозащищенным малоразмерным («твердым», по определению американцев), целям, таким как пусковые установки МБР наземного базирования, командные пункты, базы хранения спецбоеприпасов. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|Баллистическая ракета Р-29Р]] | |||

| + | [10] | |||

| + | Баллистическая ракета Р-29Р с моноблочной боевой частью: | |||

| + | 1 - головная часть; 2 - приборный отсек; | |||

| + | 3 - боевой блок; 5 - 2-я ступень; 6 - 1-я ступень | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|Траектория полета]] | |||

| + | Траектория полета баллистической ракеты Р-29РЛ с тремя боевыми блоками: | |||

| + | 1 - конец работы двигателя 1-ой ступени; 2 - сброс астрокупола; 3 - визирование звезд; 4 - конец работы двигателя 2-ой ступени; 5 - коррекция траектории; 6 - участок разведения и построение боевого порядка боевых блоков; 7 - зона разведения боевых блоков | |||

| + | ||||

| + | [с-7] | |||

| + | ||||

| + | ||||

| + | === Минно-торпедное вооружение === | |||

| + | [4] Торпедное вооружение подводной лодки было аналогично вооружению РПКСН Дельта-2. | |||

| + | [с-3] Торпедное вооружение корабля состоит из четырёх 533-миллиметровых и двух 400-миллиметровых торпедных аппаратов с воздушной системой стрельбы, обеспечивающей стрельбу на глубинах погружения до 250 метров, системы подготовки торпедных аппаратов «Кальмар». Торпедный комплекс занимает верхнюю треть первого отсека. Торпедные аппараты располагаются в два горизонтальных ряда. В диаметральной плоскости корабля, над первым рядом ТА, находился горизонтальный торпедопогрузочный люк. В боекомплект входит 16 торпед . | |||

| + | Торпеда подводных лодок 53-65К (противокорабельная) принята на вооружение в 1969 году. Газотурбинная, перекисно-водородная торпеда, калибр 533 мм, длина 7,2 м, вес 2070 кг, вес взрывчатого вещества в боевой части около 300 кг, скорость 45 узлов и дальность хода 19 км. Система самонаведения акустическая активная с вертикальным лоцированием кильватерного следа корабля-цели, взрыватель неконтактный, активный, электромагнитный. Прибор курса, установленный в торпеде, обеспечивает установку угла поворота торпеды в любой точке траектории, что позволяет применять её при любых курсовых углах цели от 0° до 180°. | |||

| + | Торпеда подводных лодок СЭТ-65 (противолодочная) принята на вооружение в 1965 году. Электрическая, калибр 533 мм, длина торпеды СЭТ-65 — 7,8 м, вес 1750 кг. Вес взрывчатого вещества в боевой части около 200 кг. Серебряно-цинковая аккумуляторная батарея одноразового действия СЦ-240, обеспечивает скорость 40 узлов и дальность хода 15 км. Система самонаведения акустическая активно-пассивная с радиусом реагирования по активному каналу 800 м, взрыватель неконтактный, кругового действия, акустический, активного типа с радиусом реагирования 10 м. Двухторпедный залп этими торпедами с параллельным их ходом обеспечивает надежное поражение свободно маневрирующей подводной лодки на дистанциях стрельбы до 30-35 кабельтовых и глубинах погружения до 400 м. | |||

| + | ||||

| + | === Вспомогательная/зенитная артиллерия === | |||

| + | Несколько комплектов переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) типа "Стрела-2М" (либо аналогичного класса). | |||

| + | ||||

| + | === Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование === | |||

| + | Радиоэлектронное (состав):…БИУС, НК, ГАК с пассивными и активными трактами, РЛК активно-пассивный, автоматизированный КРС | |||

| + | [с-3] В состав радиоэлектронного оборудования входят: | |||

| + | • БИУС МВУ-106 «Алмаз-БДР». | |||

| + | • КЦВС «Атолл». | |||

| + | • Радиолокационный комплекс МРК-50 «Каскад» («Snoop Tray»), МРК-57 «Корма». | |||

| + | • Гидроакустический комплекс МГК-400 «Рубикон» («Shark Teeth») представляющий собой модернизированный вариант МГК-300 «Рубин» с дальностью обнаружения цели до 200 км и принятый на вооружение в 1976 году, | |||

| + | • ГАС «Аврора-1», ГАС «Шмель» навигационная. | |||

| + | • МГ-43 — станция измерения скорости звука под водой, МГ-33. | |||

| + | • средства РТР и РР МРП-21А «Залив-П» РТР, «Завеса-П» радиопеленгатор(Brick Pulp/Group; Park Lamp D/F) | |||

| + | • средства ГПД 4 х ГПД МГ-44, МГ-34,ГИП-1. | |||

| + | • Навигационный комплекс «Тобол-М1» или «Тобол-М2». | |||

| + | • КНС «Цикада», радиосекстант (Code Eye), ИНС | |||

| + | • Комплекс радиосвязи «Молния-М» (Pert Spring); ССС «Цунами-БМ», буксируемые буйковая антенны «Параван», выпускаемое буксируемое антенное устройство «Ласточка» (СНЧ), ВЧ и СВЧ-антенны, станция звукоподводной связи. | |||

| + | • Средства ледовой разведки «Нок-1» навигационный обнаружитель круговой, «НОР» навигационный обнаружитель разводий, «ЭЛ-3» эхоледомер. | |||

| + | • телевизионные комплексы МТ-70, МТ-30; | |||

| + | • корабельная система единого времени «Платан-М» | |||

| + | [4] Подводный крейсер получил новый гидроакустический комплекс «Рубикон», разработанный под руководством главного конструктора С.М. Шелехова, способный работать в инфразвуковом диапазоне и имеющий автоматизированную систему классификации целей. Максимальная дальность обнаружения в режиме шумопеленгования при благоприятной гидрологии достигла 200 км. | |||

| + | Более точный навигационный комплекс «Тобол-М-1» (на лодках более поздней постройки – «Тобол- М-2») имел время хранения навигационных параметров между двумя обсервациями, превышающее двое суток, что улучшило скрытность подводного крейсера. В состав комплекса вошла и навигационная гидроакустическая станция «Шмель», позволяющая определять положение корабля по гидроакустическим маякам-ответчикам. | |||

| + | На борту подводной лодки был размещен комплекс связи «Молния- М», в состав которого входила система космической связи «Цунами». | |||

| + | Для лодки была отработана система компенсации динамических ошибок (СКДО), измеряющая мгновенные значения параметров качки корабля для передачи их в ракетный комплекс. | |||

| + | ||||

| + | == Модернизации и переоборудования == | |||

| + | ||||

| + | ПЛ данного проекта прошли несколько модернизаций. | |||

| + | {{Popup | |||

| + | |header = Модернизация РПКСН Дельта-3: | |||

| + | |content = | |||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|800px]] | |||

| + | ||||

| + | По данным [с-6] во время капремонта некоторые атомные подлодки проекта Дельта-3 модернизировали под комплекс Д-9РМ, имеющий новую межконтинентальную БРПЛ Р-29РМ (на вооружение комплекс приняли в 1987 году, натовское обозначение – SS-N-23 «Skiff»). БРПЛ Р-29РМ является очередной модификацией ракеты Р-29Р. | |||

| + | С 17.02.1986 г. по 1 1.11.1987 г. на МП «Звездочка» (г. Северодвинск) она прошла средний ремонт и модернизацию, связанную с установкой ГАС «Аврора-1». Во время модернизации были установлены навигационный комплекс «Тобол-М2», а также новые средства связи. | |||

| + | ||||

| + | |hidden=1 | |||

| + | }} | |||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|ПЛ Дельта-3]] | |||

| + | На одной из ПЛ Дельта-3 проводились работы по перестройке РПКСН в носитель глубоководных аппаратов для спецопераций, однако достоверная (указанная в нескольких источниках) информация об этом отсутствует. | |||

| + | ||||

| + | == История службы == | |||

| + | [[Файл:ПЛ_БДР_картинка_01.jpeg|thumb|Плавание РПКСН в арктических широтах]] | |||

| + | [6] К-441 после вступления в строй входил в состав СФ. С ноября 1976 г. по октябрь 1978 г. в Белом и Баренцевом морях на лодке прошли летно-конструкторские испытания комплекса Д-9Р во время которых было выполнено 22 пуска. Во время одного из пусков ракет К-441 носовой оконечностью коснулась скального грунта и повредила легкий корпус, а также часть ЦГБ. Благодаря грамотным действиям экипажа лодка смогла всплыть и самостоятельно возвратиться в базу. | |||

| + | В 1981 г. РПКСН К-441 выполнила 11 практических пусков, в том числе, три успешных пуска на максимальную дальность стрельбы. | |||

| + | С 17.02.1986 г. по 1 1.11.1987 г. на МП «Звездочка» (г. Северодвинск) она прошла средний ремонт и модернизацию, связанную с установкой ГАС «Аврора-1». | |||

| + | В декабре 1988 г. подо льдами Арктики перешла из бух. Сайда (г. Гаджиево) в бух. Крашенинникова и 16.12.1988 г. была включена в состав ТОФ. | |||

| + | 28.03.1995 г. РПКСН К-441 исключили из боевого состава флота, передали в отдел реализации военного имущества (ОРВИ) на долговременное хранение и в бух. Павловского (г. Фокино) поставили на отстой. | |||

| + | ||||

| + | [4] В феврале-марте 1979 г две РПКСН, К-455 и К-490, перешли на ТОФ. по южному маршруту, через пролив Дрейка. В процессе перехода, в частности, была проверена эффективность работы космической навигационной системы «Шлюз». | |||

| + | Северный Флот получил пять РПКСН, из которых была сформирована дивизия стратегических подводных лодок, базировавшаяся в бухте Ягельная губы Сайда (три РПКСН) и в губе Оленья (две РПКСН). В начале 90-х годов все корабли были переведены в Ягельную. Североморские корабли активно несли боевую службу, выполняя патрулирование в Северной Атлантике и водах Северного Ледовитого океана. | |||

| + | [9] В 1979 году — вторая группа РПКСН в составе К-455 капитана 1 ранга В. П. Кузнецова и К-490 капитана 1 ранга A. И. Толстолыткина под общим командованием контр-адмирала А. И. Павлова совершили трансокеанский поход. За эти походы 7 подводников стали Героями Советского Союза. | |||

| + | В 1981-1983 гг находясь в составе Северного и Тихоокеанского флотов РПКСН К-180, К-211, К-433 и К-506 в 1981-1983 гг. совершили трансокеанские походы. | |||

| + | В июле-августе 1982 г. РПКСН К-211 совершил длительное подводное плавание по периметру Северного Ледовитого океана. | |||

| + | В декабре 1983 г. РПКСН К-433 впервые в ВМФ СССР обошел вокруг Северного полюса и на выходе из Арктики в условиях полярной зимы в подводном положении форсировал мелководное Чукотское море. | |||

| + | В сентябре-октябре 1986 г. РПКСН К-496 совершил Арктический поход в приполюсные районы для выполнения летно-конструкторских испытаний ракетного комплекса. | |||

| + | ||||

| + | [7] В 1982 г. «К-411» и «К-496» (командиры капитаны 1 ранга В.Ф. Плюснин и И.Е. Ковалев) Дельта-3 совершили подледное полярное плавание с целью доработки ракет РСМ-50 и навигационного комплекса. В том же году в течение 47 суток под льдами Центрального Арктического бассейна в ходе боевой службы отрабатывала задачи тактическая группа подводных лодок в составе ракетного крейсера «К-180» (командир капитан 1 ранга Г.Г. Марчук) и многоцелевой подводной лодки «К-255» под общим руководством командира дивизии ракетоносцев контрадмирала Ю.А Федорова. По окончании оба корабля совершили переход на Тихоокеанский флот. | |||

| + | Увенчался 1982 г. еще одним, но совершенно необычным походом североморского ракетоносца - арктической «кругосветкой». Его совершил в полярную ночь ракетный подводный крейсер «К-211» проекта Дельта-3 под командованием капитана 2 ранга А.А. Берзина со старшим на борту - заместителем командира дивизии капитаном 1 ранга В.М. Бусыревым. Маршрут пролегал между 84 и 86 градусами северной широты и имел форму эллипса, вытянутого в сторону Аляски. Поход был настолько трудным, что когда подводники вышли из-подо льда, то сказали: «Слава Богу, остались живы!» Сослуживцы нарекли тогда А.А. Берзина «арктическим капитаном», а в дальнейшем, когда на его плечи легли «беспросветные» погоны и он совершил ряд новых подледных походов, - «арктическим адмиралом». «Во время этой подледной «кругосветки» (атомоход пересек во время плавания в Северном полушарии все земные меридианы. ), - рассказывал А.А. Берзин, - мы всплывали 13 раз в полыньях, проламывая лед толщиной до 70 см. Одно всплытие (предпоследнее) запомнилось особо. Находившимся на ходовом мостике атомохода послышался какой-то отдаленный глухой гул. Лодка стала циркулировать в полынье, как будто «враздрай» проворачивались ее винты. Получив доклад об этом странном явлении, я поднялся на мостик и увидел, что на корпус наползают ледяные глыбы, грозя повредить ограждения рубки. Пришлось отказаться от пополнения запаса воздуха высокого давления и погрузиться. | |||

| + | А вообще, - заключил А.А. Берзин, - арктической экзотики в том походе экипаж не ощутил. Многие из членов экипажа, несмотря на разрешение, во время всплытий не испытывали желания подняться в ограждение рубки: вокруг лодки темнота, мороз до 30°. К тому же для нашего экипажа этот поход был вторым: первый, продолжительностью также свыше двух месяцев, состоялся весной того же года. Мы тогда обогнули Шпицберген. Так что личный состав трудно было чем-нибудь удивить». | |||

| + | А вот другой случай, имевший место ранее на другом атомоходе, чуть не обернулся драмой. Шел январь 1981 г. Атомный подводный ракетоносец Северного флота «К-424» Дельта-3 после длительного несения боевой службы в Арктическом бассейне возвращался в базу. Возглавлявший экипаж ракетоносца капитан 1 ранга Н.А. Иванов (для него это был восьмой поход на боевую службу), передав «командирскую вахту» своему старшему помощнику капитану 2 ранга Б.Ф. Плюснину, находился в каюте, расположенной во втором отсеке. В полдень подводники, несущие в третьем отсеке вахту, почувствовали запах гари. Немедленно последовала команда: «Аварийная тревога, пожар в центральном посту». Весь личный состав в считанные секунды занял свои места по боевому расписанию. А командир снова взял управление находившимся подо льдом кораблем на себя. Положение с каждой минутой осложнялось. Личный состав третьего отсека выполнил все первоначальные действия по борьбе с пожаром, однако центральный пост продолжал заполняться дымом, а источник возгорания, несмотря на все усилия, определить не удалось... Предельно допустимая концентрация угарного газа увеличилась в 380 раз. Все отсеки загерметизировали, а в смежных с центральным постом - втором и четвертом создали противодавление. Личный состав третьего отсека переключился с ПДУ (портативное дыхательное устройство) на ИДА-59 (индивидуальный дыхательный аппарат). И все же часть людей (а в третьем отсеке находилась почти треть личного состава) стала терять сознание, но свои боевые посты никто не покинул. Н.А. Иванов принял решение всплывать на перископную глубину и, если позволит ледовая обстановка, попытаться пробить ледовый покров силой плавучести. Дальнейшая судьба корабля и его экипажа зависела теперь от действий личного состава электромеханической боевой части, обеспечивающей подводному ракетоносцу ход. Ее возглавлял опытный механик капитан 2 ранга А. Чумак. Однако пожар разрастался. Отсек, помимо угарного газа, заполнил еще и фреон, поступающий от работы ЛОХа (лодочная объемная химическая система пожаротушения). Положение усугублялось тем, что вышло из строя переговорное устройство. Для дачи указаний приходилось снимать шлем-маску ИДА. Начали выходить из строя люди: капитан 3 ранга Морозов написал командиру записку: «Ваше приказание выполнили - ход кораблю обеспечен. Теряю сознание, но остаюсь на боевом посту». Двух членов экипажа, оказавшихся в наиболее тяжелом положении, вынесли в боевую рубку, где находился старший помощник, обеспечивавший всплытие корабля. | |||

| + | И надо же - удача: над лодкой полынья! С момента возгорания прошло менее получаса. К этому времени пожар с помощью ЛОХа удалось локализовать. Отсеки лодки после всплытия провентилировали, подводников, потерявших сознание, привели в чувство (часть личного состава третьего отсека ранее, по предложению заместителя командира по политической части капитана 1 ранга Б.А. Архипова, была переведена во второй отсек). Определили и причину пожара: в гальюне загорелся фильтр очистки воздуха, наполненный активированным углем. Выявили в дальнейшем и виновника «ЧП» (чрезвычайного происшествия). «Злоумышленником» оказался молодой матрос. Он не выдержал большого психологического напряжения длительного подводного плавания, закурил в гальюне и сунул незагашенный окурок в патрон регенерации воздуха. | |||

| + | Так, элементарное нарушение корабельного режима одним человеком чуть не стало возможной причиной гибели корабля и его экипажа. Ракетоносец благополучно вернулся в базу, завершив 78-суточное плавание, во время которого около 60 суток находился подо льдом. Последствия пожара подводники устранили своими силами. А его виновник отделался, как говорится, «легким испугом». | |||

| + | 1985 г. ознаменовался групповым походом двух атомоходов к Северному полюсу: «К-129» Дельта-3 (командир капитан 1 ранга В.Е. Соловьев) и «К-218» проекта 671 РТМ (командир капитан 1 ранга Ю.П. Авдейчик). В этом походе, продолжавшемся с 18 августа по 7 сентября, подводникам повезло: на расстоянии 30 кабельтовых (немногим более полукилометра) после долгих и томительных поисков они обнаружили подходящую для совместного всплытия полынью. И хотя течение относило корабли в сторону, всплыли они в полынье борт о борт. Ювелирная работа!.. | |||

| + | [с-6] В одном из полигонов СФ недалеко от Кольского залива 23 мая 1981 года произошло столкновение советской АПЛ K-211 и американской подлодкой типа «Стёрджен». Американская подводная лодка протаранила своей рубкой кормовую часть K-211, во время отработки ей элементов боевой подготовки. Американская субмарина не всплыла в районе столкновения. Однако в районе английской базы ВМФ Холи-Лох через несколько суток появилась американская атомная подлодка с ярко выраженным повреждением рубки. Наша подлодка всплыла, и пришла в базу своим ходом. Здесь субмарину ожидала комиссия, которая состояла из специалистов промышленности, флота, проектанта и науки. К-211 была поставлена в док, и там во время осмотра были обнаружены пробоины в двух кормовых цистернах главного балласта, повреждение горизонтального стабилизатора и лопастей правого винта. В повреждённых цистернах нашли болты с потайными головками куски плекса и металла от рубки субмарины ВМФ США. Более того, комиссии по отдельным деталям удалось установить, что советская субмарина столкнулась именно с американской подлодкой типа «Стёрджен». | |||

| + | ||||

| + | Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ (20 апреля 2018), к 2020 году основными носителями межконтинентальных баллистических ракет в составе Тихоокеанского флота (ТОФ) станут атомные подводные лодки (АПЛ) проекта «Борей». На данный момент (20 апреля 2018) в составе ТОФ — пять стратегических подводных ракетоносцев. Из них три — Дельта-3 и два — проекта «Борей». | |||

| + | При этом из состава ТОФ будут выведены и утилизированы два легендарных подводных крейсера проекта Дельта-3 — «Георгий Победоносец» и «Подольск». Сейчас они базируются на Камчатке. По словам экспертов, это надежные субмарины с высоким боевым потенциалом, однако они почти выработали свой ресурс. Принято принципиальное решение о замене имеющихся в составе ТОФ «Кальмаров» подлодками проекта 955 «Борей», вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Булава». К 2020 году будут списаны две из трех состоящих на вооружении ТОФ РПКСН Дельта-3. Вместо них флот получит аналогичное количество «Бореев», которые станут основными носителями МБР. | |||

| + | [4] Можно сказать, что лодкам Дельта-3 повезло: большинство из них успело пройти заводской ремонт и модернизацию до 1991 года, когда начался стремительный развал отечественного оборонного комплекса. Остальные атомоходы этого типа в дальнейшем также удалось пропустить через судоремонтные заводы (СРЗ). Поэтому к концу 90-х годов корабли сохраняли высокий уровень боеспособности. Однако во второй половине 90-х годов началось их постепенное списание, что было обусловлено не столько техническими причинами, столько необходимостью соблюдения российско-американских договоренностей. В 1995 году строй покинула К- 129, в 1996 году за ней последовали К-424 и К-441. Можно сказать, что время ПЛ Дельта-3 закончилось. | |||

| + | Сейчас (по данным из www.wikiwand.com) только одна лодка К-44 «Рязань» Дельта-3 несёт штатное ракетное вооружение и входит в состав Тихоокеанского флота, а ПЛ К-129 была переделана для выполнения специальных задач. | |||

| == Оценка проекта == | == Оценка проекта == | |||

| ? | + | По словам экспертов, это надежные субмарины с высоким боевым потенциалом, однако они почти выработали свой ресурс. Принято принципиальное решение о замене имеющихся в составе ТОФ «Кальмаров» подлодками проекта 955 «Борей», вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Булава». | ||

| ? | + | Можно сказать, что лодкам проекта Дельта-3 повезло: большинство из них успело пройти заводской ремонт и модернизацию до 1991 года, когда начался стремительный развал отечественного оборонного комплекса. Остальные атомоходы этого типа в дальнейшем также удалось пропустить через судоремонтные заводы (СРЗ). Поэтому к концу 90-х годов корабли сохраняли высокий уровень боеспособности. Однако во второй половине 90-х годов началось их постепенное списание, что было обусловлено не столько техническими причинами, столько необходимостью соблюдения российско-американских договоренностей. | ||

| == См. также == | == См. также == | |||

| ? | * [[ | + | * [[ВМФ СССР]] | |

| * [[Navy:Эскадренный_миноносец|Эскадренный миноносец]] | * [[Navy:Эскадренный_миноносец|Эскадренный миноносец]] | |||

| * [[Navy:20-мм_Phalanx_CIWS|20-мм ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS]] | * [[Navy:20-мм_Phalanx_CIWS|20-мм ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS]] | |||

| Строка 426: | Строка 461: | |||

| == Ссылки == | == Ссылки == | |||

| ? | * [//www.tinlib.ru/tehnicheskie_nauki/podvodnye_lodki_chast_1_rpksn_i_mnogocelevye_apl/p6.php РПКСН | + | * [//www.tinlib.ru/tehnicheskie_nauki/podvodnye_lodki_chast_1_rpksn_i_mnogocelevye_apl/p6.php РПКСН Дельта-3 - 14 ед.{{ref-en}}] | |

| * [https://www.seaforces.org/usnships/dd/Spruance-class.htm Spruance-class{{ref-en}}] | * [https://www.seaforces.org/usnships/dd/Spruance-class.htm Spruance-class{{ref-en}}] | |||

| * [https://fas.org/man/dod-101/sys/ship/dd-963.htm DD-963 SPRUANCE-class{{ref-en}}] | * [https://fas.org/man/dod-101/sys/ship/dd-963.htm DD-963 SPRUANCE-class{{ref-en}}] | |||

| Строка 444: | Строка 479: | |||

| |} | |} | |||

| [[Категория:ВМФ СССР]] | [[Категория:ВМФ СССР]] | |||

| ? | [[Категория: | + | [[Категория:Подводные лодки]] | |

Версия 19:26, 10 декабря 2019

Подводные лодки проекта Дельта-3 - черновик на базе шаблона статьи

Статья находится на редактировании. Если у кого-то есть оригинальные собственные материалы и с ними не терпится поделиться пишите в обсуждение темы. Если будет возможность, вставлю в статью с указанием авторства.

| 14 ед. Заказано |

| 14 ед. Построено |

| 1975–1979 гг. Годы постройки |

| 1975–2019 гг. Годы службы |

| СССР, Северодвинск Место строительства |

| 10000 / 16000 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 155,0 / 12,82 / 7,8 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 2 АЭУ Энергетическая установка |

| 24,0 узл. Скорость хода |

| не ограничена миль Дальность плавания |

| 130 чел. Общая численность |

| 25 чел. Офицеры |

| 20 чел. Матросы |

Ракетное вооружение:

- 1×16 ПУ Р-29Р.

Минно-торпедное вооружение:

- 2×2 533-мм ТА Mark 32.

РПКСН Дельта-3 - всего 14 ед.

Содержание

Общие сведения

[3] Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта Дельта-3 в данной статье представлены на примере головной ПЛ серии - К-441. Основные технические характеристики ПЛ проекта Дельта-3 приведены в таблице. Поскольку ПЛ данного проекта до сих пор находятся на вооружении ВМФ России, то информация по данному проекту, взятая из открытых источников, по определению не может претендовать на абсолютную достоверность. При этом имеет место некоторое расхождение данных разных источников, поэтому такие случаи помечались символом (*) с указанием альтернативных значений. Следует также иметь ввиду, что поскольку ПЛ данного проекта находились в эксплуатации с 1976 года (т.е. более 43 лет) по настоящее время, то они прошли несколько существенных модернизаций и указанные в источниках данные не всегда можно соотнести с конкретным периодом эксплуатации. Напомню, что в 1976 году вообще не существовало привычных нам персональных ЭВМ, мониторов, мышек, однокристальных микропроцессоров, винчестеров и т.п. Тем не менее в ВМФ СССР уже широко применялась автоматизированная обработка данных, реализованная на микросхемах средней степени интеграции (для создания процессора требовалось несколько сотен таких микросхем), перфоленточных и перфокарточных системах хранения информации и механических устройствах отображения. ЭВМ были многостоечные с большой массой и энергопотреблением. Полагаю, что первые конфигурации оборудования вообще не дожили до наших дней, поскольку периодически менялись на более совершенные. Кроме того, многое оборудование до распада СССР производилось в союзных республиках, и после 1991 года ввиду невозможности (соблюдение режима секретности) использования его в объектах стратегического назначения, производство данного оборудования было перенесено на российскую территорию. Так что, к данным открытых источников следует относиться со здоровой долей скептицизма, но думаю указанные технические характеристики точно не хуже тех, что есть на самом деле. И то, что приводится в открытых источниках - либо невозможно скрыть (например: размеры, внешний вид и т.п.), либо невозможно проверить (например: дальность полета ракет, точность и т.п.). Но однозначно, что сложность решаемых задач при создании ракетных межконтинентальных систем подводного базирования и их применения не имеет себе равных в истории не только отдельной страны, но и человеческой цивилизации. И граждане СССР могли по праву гордиться своими подводными силами, ну и россияне тоже, - как наследники. И если в истории египетской цивилизации остались пирамиды, то в истории СССР останутся достижения в разработке различных вооружений и оригинальность их конструктивных реализаций.

История создания

[1] Сначала о ракетах. Почему не о кораблях? Это связано с тем, что корабли с баллистическими ракетами (БР) создаются именно как носители (базы, платформы) БР. То есть, сначала проектируется определенный тип БР, а потом под неё проектируется подводный ракетоносец. Поэтому для ПЛ серии Дельта-3 всё началось с проектирования БР типа Р-29, а точнее её трех разновидностей: Р-29Р с комплексом Д-9Р (принятым на вооружение в 1977 год); Р-29РЛ с комплексом Д-9РЛ (принятым на вооружение в 1979 году) и Р-29К с комплексом Д-29К (принятым на вооружение в 1982 году). Всем трем модификациям этой ракеты присвоили один «псевдоним» РСМ- 50 (по классификации NATO SS-N-18. STINGRAY (морской скат)). Эти ракеты несли моноблочную, трех- и семиблочную боевую нагрузку соответственно. При моноблочной нагрузке дальность составляла около 8000 км, в остальных случаях – около 6500 км. Кроме того, боевая часть могла нести и несколько ложных целей.

Совместные лётные испытания ракетного комплекса Д-9Р начались пусками ракет с наземного стенда в Нёноксе. Всего осуществлено 18 пусков (17 пусков на промежуточную дальность и один на дальность, меньшую минимальной), из них восемь ракет с РГЧ. Успешными признано 7 пусков. Лётные испытания с борта подводной лодки К-441 проекта Дельта-3 проводились с ноября 1976 года по октябрь 1978 года в Белом и Баренцевом морях. В ходе испытаний было запущено 22 ракеты, из них 4 в моноблочном, 6 - в трехблочном и 12 - в семиблочном исполнении. Два пуска произведены на минимальную дальность, пять пусков — на промежуточную и три пуска — на максимальную дальность стрельбы. Шесть ракет были пущены в варианте с разделяющейся головной частью. Были произведены один двух-ракетный и один четырёх-ракетный залпы. Четыре ракеты были пущены одиночно. В декабре 1976 года совместно Златоустовским и Красноярским машиностроительными и Омским авиационным заводами были изготовлены первые пять серийных ракет Р-29Р. На вооружение комплекс Р-29Р был принят в августе 1977 года.

Впоследствии от семиблочного варианта отказались, в основном из-за несовершенства системы разведения боевых блоков. На данный момент ракеты стоят на вооружении в трёхблочном варианте.

В дальнейшем БР РСМ-50 были вооружены 14 ПЛ проекта Дельта-3 с 16 шахтами каждая.

Предшественники

Предшественниками данного проекта были ПЛ проектов Дельта-1А (построено 34 ед. ), Дельта-1Б (18 ед.), Дельта-2 (4 ед.). При этом основные конструктивные элементы от проекта к проекту не изменялись. В рамках концепции, заложенной в проекте Дельта-1А, вновь созданные ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) содержали в себе радикальное изменение одного или нескольких свойств при модернизации (как правило, радиоэлектронного вооружения (РЭВ)) или сохранении прочих характеристик практически неизменными: • на РПКСН проекта Дельта-1Б (1972 г.) – внедрение ракетного комплекса межконтинентальной дальности Д-9 с ракетой Р-29, но с уменьшенным боекомплектом – 12 БРПЛ, и применение элементов двухкаскадной амортизации виброактивных механизмов ПТУ ( всего построено 18 кораблей); • на РПКСН проекта Дельта-2 (1975 г.) – увеличение боекомплекта комплекса Д-9 до «стандартной» величины – 16 БРПЛ, за счет включения в конструкцию прочного корпуса дополнительного отсека, а так же реализация мероприятий по дополнительному снижению шумности РПЛ и уменьшению помех работе собственных гидроакустических средств (всего построено 4 корабля); • на РПКСН проекта Дельта-3 (1979 г.) было выполнено внедрение ракетного комплекса межконтинентальной дальности Д-9Р с ракетой Р-29Р, оснащенной разделяемыми головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН) различной комплектации (всего построено 14 кораблей); Внедрение ракет с межконтинентальной дальностью стрельбы позволило значительно повысить боевую эффективность отдельно взятого корабля. Так, районы боевого патрулирования РПКСН с межконтинентальными БРПЛ располагались, как правило, в 2-3 сутках перехода из пунктов базирования, и были защищены силами Советского ВМФ. Небольшой, по срокам, переход до районов боевой службы (БС), позволил увеличить продолжительность боевого патрулирования примерно в три раза. Оперирование же данных РПКСН в защищенных боевых районах снижало «остроту проблемы» их акустической скрытности и значительно повышало их боевую устойчивость. Внедрение БР оснащенных РГЧ ИН с сохранением межконтинентальной дальности стрельбы вывело РПКСН проекта Дельта-3 на один уровень с американскими кораблями-аналогами. Оптимизация проекта серии Дельта сопровождалась ростом водоизмещения и главных размерений, при практически неизменных параметрах ГЭУ, что, соответственно, вызвало снижение ходовых качеств кораблей - скорость полного подводного хода проектов Дельта-1Б-Дельта-3М снизилась на 1-2 узла, по сравнению с проекта Дельта-1А, и составила 24 (Дельта-3, Дельта-3М) – 25 (Дельта-1Б, Дельта-2) уз. Характерно, что все лодки семейства «Дельта» для судостроительных заводов (ССЗ) являлись продолжением одной и той же серии, с определенными дополнениями и усовершенствованиями. Переход от одного проекта к другому не сопровождался переоснащением заводов и заставлял их осваивать принципиально новые технологии. Таким образом, развитие РПКСН семейства «Дельта» позволило поэтапно улучшить качество отдельного боевого корабля - относительная боевая эффективность последнего типа кораблей данного семейства – проекта Дельта-3М превосходила прототип (пр. Дельта-1А) почти в 15 раз. [с-3] В отличие от предшественников система управления нового корабля позволяла выстреливать весь боекомплект в одном залпе. Кроме ракетного оружия, в проекте были реализованы: более совершенная система управления ракетной стрельбой, улучшенная акустическая защита и радиоэлектронное вооружение (РЭВ): новые навигационный комплекс (НК), боевая информационная управляющая система (БИУС), гидроакустический комплекс (ГАК) и средства связи, а также улучшенные условия обитаемости экипажа. В целом, проект Дельта-3 был улучшенной модификацией проекта Дельта-2. До сих пор ведутся споры, какую ПЛ (К-424 или К-441) считать головной в серии Дельта-3. В большинстве источников считается, что головной ПЛ проекта Дельта-3 является всё же К-441, а не К-424, хотя К-424 была построена несколько раньше. Это связано с тем, что К-424 изначально была заложена на стапеле как Дельта-2 (то есть, это был пятый корпус проекта Дельта-2) и уже в процессе строительства была частично (в части ракетного вооружения) переделана по проекту Дельта-3 с сохранением прочих конструктивных особенностей проекта Дельта-2. Поэтому К-424 является в некотором смысле переходным кораблем от проекта Дельта-2 к Дельта-3, но по составу ракетного вооружения К-424 безусловно относится к серии Дельта-3. Таким образом, в чистом виде, реализация проекта Дельта-3 началась именно с ПЛ К-441 и данная статья именно о ней. При этом, не хочу обидеть сторонников первенства К-424, поскольку проблем на переходном корабле серии намного больше, чем на типовом, поэтому в статье приведены сведения и по этой ПЛ. Показательны даты ввода в строй и вывода из состава флота - для К-441 и К-424 эти даты совпадают с точностью до одного дня.

Предпосылки к созданию

Предпосылкой к созданию ПЛ проекта Дельта-3 стало появление у вероятного противника (ВМС США) новых систем БРПЛ с разделяемыми головными частями (РГЧ) и РГЧ индивидуального наведения (РГЧ ИН). [с-4] В 1963 г. американцы приступили к работе над новой двухступенчатой БРПЛ, оснащенной твердотопливным ракетным двигателем (РДТТ), получившей обозначение UGM-73 «Посейдон-СЗ», принятие на вооружение которой должно было обеспечить качественное совершенствование морских стратегических ядерных сил (МСЯС). Ракета оснащалась новой РГЧ ИН Mk17 с 6 и 10 ядерными боевыми зарядами (тип W-68, массой 166 кг) по 50 Кт каждый. Механизм разведения РГЧ ИН обеспечивал поражение целей на площади до 10-ти тыс. кв. км, точностью попадания до 0,47 км. Стартовая масса БРПЛ составляла 29.5 т, дальность стрельбы 4600 км (при оснащении 10-ю РГЧ ИН) и 5600 км (при 6-ти РГЧ ИН). Для выстреливания ракет «Посейдон-СЗ» из шахты используется пороховой заряд. Новой БРПЛ были вооружены 31 ПЛАРБ типов «Лафайет» (SSBN-616) и «Бенждамин Франклин» (SSBN-640). Данный комплекс находился на вооружении с 1970 по начало1990-ых гг.. Реализация дальнейшего развития морского стратегического оружия в СССР воплотилось в ракетном комплексе «Д-5», разрабатываемом с 1961 г. БРПЛ «Р-27» данного комплекса - одноступенчатая, жидкостная ракета с моноблочной ГЧ мощностью 1 Мт и точностью поражения 1,9 км. За счет оригинальных конструктивных решений, была обеспечена большая плотность компоновки, что при сопоставимой с предшествующими ракетами массе (14,2 т) позволило в четыре раза увеличить дальность стрельбы – 2400 км, и, с применением автоматизации процессов технической эксплуатации БРПЛ на корабле, снизить массогабаритные характеристики ракетно-стартовой системы. В совокупности это позволило увеличить боекомплект ПЛАРБ до 16 ракет, при адекватном увеличении водоизмещения ПЛ-носителя. Отличительной чертой ракеты стала ампульная заправка окислителем и горючим на заводе- изготовителе, что приблизило «Р-27» по эксплуатационным свойствам к твердотопливным ракетам. Гарантированный срок службы БРПЛ составил 13 лет. С 1971 по 1974 гг. была проведена модернизация ракеты в двух модификациях: «Р-27У» с тремя РГЧ мощность 0,2 Мт каждая при сохранении дальности и точности стрельбы, и «Р-27У» с моноблочной головной частью (МГЧ) мощность 1.0 Мт, при увеличении дальности стрельбы до 3000 км и точности до стрельбы 1.6 км. Ракета «Р-27» и ее модификации находились на вооружении 34 РПКСН пр. Дельта-1А (АУ) и нескольких опытно-экспериментальных РПЛ с 1968 по 1988 гг.. Носителем БРПЛ «Р-27» стал РПКСН пр. Дельта-1А (шифр проекта «Навага») - двухкорпусная, десятиотсечная ракетная ПЛ (РПЛ), с носовой оконечностью овальной формы и кормовой – веретенообразной. Всего было построено 34 корабля данного проекта. Это и был прототип-предшественник проекта Дельта-3!!! Основным недостатком, предопределившим схему использования РПКСН, явилась средняя дальность стрельбы ракеты Р-27, что делало необходимым переход стратегического крейсера в районы боевого патрулирования, расположенные в Западной Атлантике и в Восточной части Тихого океана, через рубежи противолодочной обороны (ПЛО) вероятного противника. Данное обуславливало высокие требования к скрытности РПКСН и, прежде всего, к уровням подводных шумов. Между тем, при проектировании пр. Дельта-1А, вопросам акустической скрытности не уделялось должного внимания. Несмотря на то, что прочный корпус был облицован звукоизолирующей резиной, легкий корпус – нерезонансным противогидролокационным и звукоизолирующим покрытием, а фундаменты под главные и вспомогательные механизмы – вибродемпфирующей резиной, уровень шума оставался выше, чем у американских аналогов. При этом следует отметить, что эшелонное расположение главной энергетической установки (ГЭУ) пр. Дельта-1А позволило разместить в будущих проектах множество конструкций, связанных со снижением шумности, не прибегая к перекомпоновке общего расположения. Таким образом, реализацией пр. Дельта-1А удалось не только ликвидировать отставание СССР в ударном потенциале одной РПЛ, но и создать прототип для дальнейшего развития корабля- носителя стратегического оружия. Стратегически важным этапом развития МСЯС СССР стало достижение межконтинентальной дальности стрельбы ракетой «Р-29» комплекса «Д-9», поскольку это полностью снимало проблемы, связанные с форсированием рубежей ПЛО при выдвижении РПЛ–носителей ракет малой и средней дальности к районам боевого патрулирования у берегов США. Разработка данного комплекса началась в 1964 г. и затянулась на 7 лет дольше от первоначально предусмотренных сроков. Немного подробнее о БР Р-29. БРПЛ Р-29 - двухступенчатая, жидкостная ракета стартовой массой 33,3 т, с моноблочной ГЧ мощностью 1 Мт и точностью поражения 1,5 км. Дальность стрельбы – 7800 км. Ракетный комплекс «Д-9» был принят на вооружение в 1974 г. и развернут на 18 РПКСН пр. Дельта-1Б. В 1978 г. ракета была модернизирована с увеличением дальности до 9100 км и улучшением точности стрельбы до 0.9 км (Р-29Д комплекса «Д-9Д») и развернута в 1978 г. на 4 РПКСН пр. Дельта-2. Техническая надежность данных комплексов составила КТН =0,95 (что означает, что на 100 пусков допустимо лишь 5 неудачных). В этот же период в СССР была произведена попытка адаптации БРПЛ с РДТТ, но неудачно в боевом отношении. Задачи развития стратегического оружия третьего поколения в СССР и США, вытекали из асимметрии ранее достигнутых характеристик ракет: для США – достижение межконтинентальной дальности при сохранении РГЧ ИН, для СССР – внедрение РГЧ ИН при сохранении межконтинентальной дальности. В США еще в 1966-1971 г. были проведены НИОКР, итогом которых стал выбор перспективных концепций ракетных систем оружия. В результате проведенных исследований, была обоснована необходимость создания новой ракетной системы морского базирования, имеющей более высокие оперативные и технические характеристики, с разработкой по программам: создание новой БРПЛ, имеющей дальность стрельбы 9000-11000 км, новой ПЛАРБ с 20 или 24 ПУ и увеличение дальности стрельбы ракеты «Посейдон-С3». К полномасштабной разработке новой БРПЛ «Трайдент-1 С4» приступили в 1974 г., с началом производства в 1977 г. а ЛКИ в январе 1978 г. UGM-96A «Трайдент-1» является трехступенчатой БРПЛ, спроектированной по схеме с последовательным расположением ступеней. Ракета была оснащена разделяющейся головной частью Mk4 с 8 РГЧ ИН (W-76 массой 166 кг) по 100 Кт каждая и точностью попадания 0,3 км. Стартовая масса БРПЛ составляла 32 т, дальность стрельбы 7400 км. Повышение дальности стрельбы достигалось за счет улучшения как количественных, так и качественных (минимизация массы ГЧ (на 220 км), оснащение ракеты аэродинамической иглой (на 550 км), лучшие энергетические характеристики топлива – на 40 %) характеристик. Для выстреливания ракет «Трайдент-1» из шахты используется пороховой аккумулятор давления. Новой БРПЛ были вооружены 12 ПЛАРБ «Бенждамин Франклин» (SSBN-640) и 8 ПЛАРБ типа «Огайо» (SSBN-726). Данный комплекс находился на вооружении с 1979 по вторую половину 1990-ых гг., с показателем технической надежности КТН = 0,95. Сравнительная хронология достижения результатов в морском баллистическом ракетостроении СССР и США представлена в таблице.

Проектирование

[4] В феврале 1973 г. в КБ машиностроения развернулись работы по созданию новой двухступенчатой жидкостной баллистической ракеты Р- 29Р (ЗМ40, РСМ-50, SS-N-18), являвшейся дальнейшим развитием Р-29. Ее основным отличием от предшествующих морских баллистических ракет стала разделяющаяся головная часть (РГЧ) с боевыми блоками индивидуального наведения, позволяющая многократно увеличить число целей, поражаемых одним ракетным залпом.