Российский Черноморский Флот в морских сражениях Крымской войны

| Версия 18:21, 3 октября 2014 | Версия 13:05, 1 июля 2016 | |||

| Строка 64: | Строка 64: | |||

| С отказом от операции на Босфор была утрачена основная идея кампании. Предложение адмирала Корнилова (фактически командовавшего Черноморским флотом) занять на европейском и азиатском берегу удобные рейды (Сизополь и Синоп), опираясь на которые флот мог бы блокировать Босфор, Меньшиковым было отклонено. | С отказом от операции на Босфор была утрачена основная идея кампании. Предложение адмирала Корнилова (фактически командовавшего Черноморским флотом) занять на европейском и азиатском берегу удобные рейды (Сизополь и Синоп), опираясь на которые флот мог бы блокировать Босфор, Меньшиковым было отклонено. | |||

| ? | Ища образцов военно-морского искусства в той или другой войне, от нашего внимания никогда не должны ускользать условия обстановки, складывавшейся для тех начальников, которым предстояло руководить боевыми действиями. Одним из основных условий для руководства является твердо и ясно поставленная задача. Именно она дает опору военному творчеству, указывая направление, в котором ориентируется мысль начальников, связывая их намерения и поступки. Наоборот, при отсутствии такой задачи, при отсутствии руководящих идей в кампании, их действия лишены фундамента, носят в значительной степени случайный характер. Вышеуказанные условия обстановки, связанной с утратой основной идеи кампании Черноморского флота, сложили чрезвычайно тягостную для командования обстановку. Ему не было указано ни объекта операций, ни дано определенных заданий от высшего командования, кроме общей задачи крейсерства и наблюдения. Роль флота и его назначение оставались неясными. Прекрасная боевая подготовка Черноморского флота, выдающиеся боевые качества его вождей-адмиралов Корнилова и [[Navy:Нахимов,_Павел_Степанович|Нахимова]] (его старшего флагмана, начальника дивизии линейных кораблей) не могли найти себе иного применения, нежели выполнение частных операций, не имевших, даже в случае успеха, крупного влияния на исход войны на Черном море. | + | Ища образцов военно-морского искусства в той или другой войне, от нашего внимания никогда не должны ускользать условия обстановки, складывавшейся для тех начальников, которым предстояло руководить боевыми действиями. Одним из основных условий для руководства является твердо и ясно поставленная задача. Именно она дает опору военному творчеству, указывая направление, в котором ориентируется мысль начальников, связывая их намерения и поступки. Наоборот, при отсутствии такой задачи, при отсутствии руководящих идей в кампании, их действия лишены фундамента, носят в значительной степени случайный характер. Вышеуказанные условия обстановки, связанной с утратой основной идеи кампании Черноморского флота, сложили чрезвычайно тягостную для командования обстановку. Ему не было указано ни объекта операций, ни дано определенных заданий от высшего командования, кроме общей задачи крейсерства и наблюдения. Роль флота и его назначение оставались неясными. Прекрасная боевая подготовка Черноморского флота, выдающиеся боевые качества его вождей-адмиралов Корнилова и [[Navy:Нахимов,_Павел_Степанович|адмирала Нахимова]] (его старшего флагмана, начальника дивизии линейных кораблей) не могли найти себе иного применения, нежели выполнение частных операций, не имевших, даже в случае успеха, крупного влияния на исход войны на Черном море. | |

| Весной 1853 г. русское посольство покинуло Константинополь вследствие категорического отказа Порты выполнить русские требования. В начале июня французская и английская Средиземноморские эскадры подошли к Дарданеллам для поддержки Турции. Вслед за тем русские войска вступили на территорию Придунайских княжеств, и вновь был послан ультиматум Турции, которая и на этот раз его отклонила. | Весной 1853 г. русское посольство покинуло Константинополь вследствие категорического отказа Порты выполнить русские требования. В начале июня французская и английская Средиземноморские эскадры подошли к Дарданеллам для поддержки Турции. Вслед за тем русские войска вступили на территорию Придунайских княжеств, и вновь был послан ультиматум Турции, которая и на этот раз его отклонила. | |||

Версия 13:05, 1 июля 2016

Содержание

- 1 Состояние русского флота перед Крымской войной

- 2 Оборудование театра Черного моря

- 3 Планы войны и начало военных действий

- 4 Первый период кампании на Черном море. Крейсерство Черноморского флота.Синопское сражение.

- 5 Выступление союзников в Черном море. Объявление Англией и Францией войны России.

- 6 Гибель русского черноморского флота.

- 7 Литература

- 8 Ссылки

Состояние русского флота перед Крымской войной

Русский флот в царствование Александра I был приведен к ничтожеству. Новых кораблей не строили, старые - сгнивали в гаванях, личный состав разлагался бездействием. В морском ведомстве господствовало запустение.

Вступление на престол Николая I совпало с новым курсом русской внешней политики, непременно требовавшей создания флота. Николай I в короткое время восстановил флот. Он собрал оставшиеся кадры личного состава, техническое же оборудование парусных кораблей не встречало особых затруднений для России, богатой лесами и пенькой.

Уже в 30-х годах 19 века флот достиг настолько крупной величины, что вызывал справедливые опасения Англии. Боевая его подготовка, снабжение и оборудование были на высоте требований парусного дела.

Однако затем внимание к флоту ослабело, хотя морская политика России не меняла своего темпа. Николай I, доселе лично руководивший воссозданием флота, отстранился от него, передав дело в руки Меньшикова.

Еще более тягостно для парусного русского флота, в смысле обесценения его боевого значения, сказался переворот в военно–морской технике с введением парового двигателя. Технически и промышленно отсталая, бедная финансовыми ресурсами, Россия ставилась в этом отношении в невыгодное положение сравнительно с ее морскими конкурентами, Англией и Францией прежде всего. Русский флот начал технически отставать, причем это отставание осознавалось немногими. Во флоте и в правительстве, оценивавшем его мощь, господствовал пренебрежительный взгляд на новые технические усовершенствования. Их не понимали и недооценивали, считая, как и 20 лет назад, что парусный корабль сохранил свое боевое значение.

Но не только в материальном отношении флот отставал от современности. Уродливый уклон, характерный для Николаевского царствования в деле военной подготовки, когда все сводилось к смотровой, показной тенденции, глубоко и пагубно отразился на боеспособности русских вооруженных сил, в том числе и флота.

Ко времени Крымской войны русские морские силы состояли из двух флотов - Черноморского и Балтийского и отдельных, незначительного состава флотилий - Камчатской, Каспийской Аральской и Беломорской.

Русским Черноморскому и Балтийскому флотам (не только в рассматриваемую эпоху, но и в последующий период) не может быть дано общей характеристики, хотя они и управлялись из одного центра, жили по одним и тем же законам. Оторванность этих морей друг от друга, своеобразные географические и климатические условия, различная стратегическая и политическая обстановка того и другого моря, особый характер деятельности, послужили причиной того, что пути развития этих флотов не шли параллельно, и каждый из них являл характерные, резко их отличавшие, черты.

Балтийский флот руководился непосредственно из Петербурга. Он чутко воспринимал тенденции, исходившие из правительственных кругов. Та самая смотровая тенденция, когда служба сводилась к показной стороне, а все внимание обращалось на внешнюю муштровку, не вникая в существо дела, на Балтийском флоте нашла себе потное отражение. Его парусные суда великолепно производили рейдовые ученья, устанавливая рекордные сроки "смены марселей", "спуска брам-стенег", и, с внешней стороны, были безупречны.

Но не таков был флот в его действительном, боевом, отношении. Флот мало плавал, короткую летнюю кампанию он проводил преимущественно на рейде Кронштадта, большую часть года стоял в гавани. В морском отношении личный состав оставался неопытным и малоподготовленным. Офицеры не отвечали своему назначению и, не имея практики командования, оставались необученными.

К этому следует прибавить мертвящее влияние Николаевского режима, убивавшего всякое проявление личности в военном аппарате, стремящегося механизировать личный состав. Оперативная мысль была подавлена этим режимом, инициатива - ценнейшее боевое качество на войне - погашена в корне. Военно-морское искусство, в основе своей имеющее творческий порыв, не могло найти здесь благоприятной для себя обстановки.

Совершенно другую картину представляет состояние Черноморского флота перед Крымской войной.

Удаленный от Петербурга и, в силу этого, значительно менее подверженный разлагающему влиянию бюрократического режима и смотровых тенденций, Черноморский флот много плавал, причем плавание это не было только учебно-мирного порядка, но сопровождалось боевой службой. Блокада абхазского побережья в течение многих месяцев, боевые стычки в прибрежной полосе, сотрудничество с армией, действовавшей на Кавказе, определяли совершенно иной характер подготовки Черноморского флота. Крупнейшее значение при этом имело и то обстоятельство, что Черноморский флот под руководством его талантливого командира адмирала М.Лазарева (умершего за несколько лет до войны, но оставившего после себя хорошую "школу") готовился к определенной операции - занятию Босфора. Наличие вполне четкой цели определяло планомерность подготовки.

Черноморский флот, подобно Балтийскому, являлся технически отсталым, но в отношении качеств личного состава, он, как и Кавказская армия, были единственными боевыми, в полном смысле слова, частями вооруженных сил России николаевского времени.

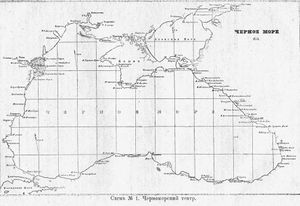

Оборудование театра Черного моря

В Черном море в середине XIX века Россия имела ряд укрепленных пунктов, из коих главным был Севастополь - база Черноморского флота. Кроме того, укрепления имелись в Очакове, Кинбурне, Одессе, Керчи и, наконец, цепь отдельных фортов Кавказской укрепленной линии (имевшей назначением контроль морского сообщения приморских областей Кавказа, еще не покоренных). Однако, кроме Севастополя все эти многочисленные укрепления по существу не имели почти никакого боевого значения. Не возобновляемые в течение многих лет (Кинбурн оставался почти в том виде, как его оставил еще Суворов), с архаическим вооружением, при громадном и хроническом некомплекте гарнизона, они не могли представить сколько-нибудь значительного сопротивления неприятелю. Нужды береговой обороны удовлетворялись в последнюю очередь.

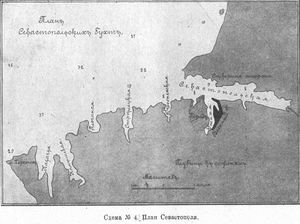

Севастополь являлся главной и единственной базой черноморского флота. Вне его - последний не имел убежища. Вооружения Севастополя служило темой многочисленных проектов и бесконечной переписки о приведении его в надлежащее значению этой крепости состояние. Но дело двигалось очень туго. Сравнительно прилично был защищен приморский фронт, но со стороны сухого пути Севастополь оставался совершенно открытым. В случае удара с берега, судьба Севастополя, а, следовательно и Черноморского флота, была предрешена и лишь только героическими усилиями могла быть отсрочена.

Кроме Севастополя Черноморский флот, как сказано, не имел базы. Между тем, расположение его относительно вероятных объектов боевых операций было неблагоприятно. В первую очередь таким объектом являлся Босфор, откуда и могли появиться неприятельские силы. На Босфор была направлена и наступательная идея русской стратегии. Следовательно, база флота должна была отвечать удобству боевых действий флота именно в этом направлении и прежде всего быть сообразована с возможностью блокады и наблюдения этого пролива.

Расстояние между Севастополем и Босфором - 240 миль. Поддержание блокады и выполнение других операций, имея столь отдаленную базу, было чрезвычайно затруднительным, в особенности в том случае, если противник располагает достаточными силами, чтобы нанести удар блокирующему отряду, лишенному возможности получить быструю поддержку из базы. Других, более близких к Босфору портов или хотя бы временных, баз у русского флота не было,

Наличие единственной и столь неудобно расположенной относительной главного объекта операций базы должно было тяжело отразиться на последующих действиях флота (сказанное буквально приложимо и к оценке положения на Черном море перед Мировой войной).

Планы войны и начало военных действий

Первоначальным планом, на котором основывалась подготовка Черноморского флота, был план захвата Константинополя и проливов, - т.е. нанесение решительного удара Турции и коренное решение вопроса об утверждении России на берегах Босфора и Дарданелл.

"Нанесение неожиданного решительного удара посредством сильной экспедиции на Босфор и в Царьград, не давая опомниться туркам или вмешаться Англии" - так формулировал Николай I идею кампании на Черном море.

Этот план требовал твердой политики, решительной стратегии и наличия соответственных боевых средств.

Хотя флот был технически слаб, но флот турок был еще слабее. Боевая подготовка Черноморского флота была достаточна для успешного разрешения поставленной задачи. Тридцатитысячный корпус, необходимый для первоначальных операций на Босфоре, мог быть в короткое время погружен на суда и высажен по назначению. Внезапное выполнение операции имело большие шансы на успех.

Однако, с самою начала конфликта, по мере того, как начала выясняться подлинная политическая конъюнктура Европы, политика России быстро утратила свой, ранее присущий ей, категоричный характер. Вступив на путь, неизменно ведущий к войне с широкими наступательными планами, русская политика оказалась лицом к лицу с рядом враждебно настроенных мощных европейских держав, и круто изменила линию своего поведения. Вместо решительных мер начались колебания, стремящиеся затянуть развязку и ограничиться лишь угрозой Турции, не доводя дело до вмешательства Европы.

Меньшиков, который должен был возглавлять операцию на Босфор, уже из Константинополя сообщал, что операция эта рискованна, и настаивал на отмене ее. Главнокомандующий войсками, назначенными для вторжению в Турцию со стороны Дуная, Паскевич Эриванский советовал Николаю I отказаться от наступления, ограничившись занятием Дунайских княжеств, как мерой морального воздействия на Турцию, с целью побуждения султана принять русские требования.

Дипломатические переговоры затянулись, весна и лето 1853 г. прошли под знаком полной неопределенности положения. Благодаря этому была потеряна масса времени, а вместе с ним и утрачен шанс внезапности нападения. Турция получила время для организации и подготовки своей армии, а Англия успела укрепить и дипломатически оформить анти-русскую коалицию. Русские войска, вступившие в Дунайские княжества, оставались в бездействии.

С отказом от операции на Босфор была утрачена основная идея кампании. Предложение адмирала Корнилова (фактически командовавшего Черноморским флотом) занять на европейском и азиатском берегу удобные рейды (Сизополь и Синоп), опираясь на которые флот мог бы блокировать Босфор, Меньшиковым было отклонено.

Ища образцов военно-морского искусства в той или другой войне, от нашего внимания никогда не должны ускользать условия обстановки, складывавшейся для тех начальников, которым предстояло руководить боевыми действиями. Одним из основных условий для руководства является твердо и ясно поставленная задача. Именно она дает опору военному творчеству, указывая направление, в котором ориентируется мысль начальников, связывая их намерения и поступки. Наоборот, при отсутствии такой задачи, при отсутствии руководящих идей в кампании, их действия лишены фундамента, носят в значительной степени случайный характер. Вышеуказанные условия обстановки, связанной с утратой основной идеи кампании Черноморского флота, сложили чрезвычайно тягостную для командования обстановку. Ему не было указано ни объекта операций, ни дано определенных заданий от высшего командования, кроме общей задачи крейсерства и наблюдения. Роль флота и его назначение оставались неясными. Прекрасная боевая подготовка Черноморского флота, выдающиеся боевые качества его вождей-адмиралов Корнилова и адмирала Нахимова (его старшего флагмана, начальника дивизии линейных кораблей) не могли найти себе иного применения, нежели выполнение частных операций, не имевших, даже в случае успеха, крупного влияния на исход войны на Черном море.

Весной 1853 г. русское посольство покинуло Константинополь вследствие категорического отказа Порты выполнить русские требования. В начале июня французская и английская Средиземноморские эскадры подошли к Дарданеллам для поддержки Турции. Вслед за тем русские войска вступили на территорию Придунайских княжеств, и вновь был послан ультиматум Турции, которая и на этот раз его отклонила.

Несмотря на то, что Турция уже 11 октября начала военные действия, обстреляв нашу флотилию на Дунае, а в ночь с 15 на 16 октября горцами был вырезан гарнизон укрепления св.Николая на кавказском берегу, военных действий было приказано не начинать, и только 1-го ноября была объявлена война.

Первый период кампании на Черном море. Крейсерство Черноморского флота.Синопское сражение.

В период дипломатических переговоров русский флот в составе 15 парусных линейных кораблей, 7 парусных фрегатов и 11 пароходо-фрегатов был сосредоточен в Севастополе. Уже с мая 1853 года одна эскадра находилась в крейсерстве у Херсонесского маяка, и по направлению к Босфору была выдвинута, впоследствии замененная пароходо-фрегатами, линия наблюдательных судов (2 фрегата и 3 брига). Кроме того, был сформирован отряд для крейсерства у Кавказских берегов (с базой в Сухуме). Затем, состав крейсерских отрядов менялся, равно как были произведены некоторые изменения в расположении наблюдательных судов.

В начале октября, перед началом военных действий, была отправлена под начальством вице-адмирала Нахимова эскадра, из 4 линейных кораблей, 3 фрегатов, 2 бригов и 1 парохода, для крейсерства у Анатолийских берегов, с целью наблюдения за движением турецких судов. Одновременно в крейсерство к Босфору были отправлены 3 пароходо-фрегата.

С уходом Нахимова в крейсерство в Севастополе были организованы 3 эскадры: две парусных корабельных, под командой Новосильцева и Вульфа, на случай подкреплений в море Нахимова, и одна пароходная, под командой Панфилова - для разведочной службы.

20-го октября Корнилов с 3 пароходами выходил в рекогносировку к румелийскому берегу. Не обнаружив неприятеля, он 2 парохода отослал в Севастополь, а с одним пошел к Босфору, где увидел турецкую эскадру, возвращавшуюся в Босфор. Он тотчас вернулся в Севастополь и 29 октября с эскадрой, в составе 6 кораблей и 1 парохода, вышел в море. Продержавшись до 4 ноября при бурной погоде и не встретив противника, Корнилов послал 2 корабля на соединение к Нахимову, остальные отправил обратно, а сам, пересев на пароходо-фрегат "Владимир", отправился в крейсерство к Босфору один. Там он встретил турецкий пароход "Перваз Бахри", вступил с ним в бой, взял его в плен и вернулся с ним в Севастополь.

Между тем Нахимов со своей эскадрой продолжал блокаду Анатолии, не прерывая ее, несмотря на жестокие осенние штормы. Лишь корабли, потерпевшие аварии, посылались для смены в Севастополь. Это крейсерство является показателем хорошей подготовки Черноморского флота.

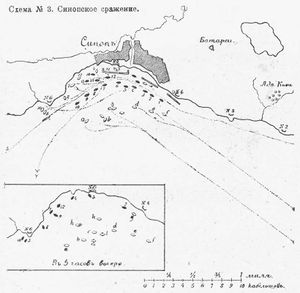

8-го ноября, выдержав жестокий шторм, во время которого часть судов (2 корабля и 1 фрегат) получили столь сильные повреждения, что должны были вернуться в Севастополь, Нахимов с остальными судами пришел на вид Синопа, где обнаружил неприятельскую эскадру, стоявшую на якоре под прикрытием батарей. Турецкая эскадра состояла из 7 фрегатов, 3 корветов, 2 пароходов, нескольких транспортов и коммерческих судов.

Нахимов не решился атаковать тотчас турецкую эскадру, остался блокировать ее, держась вплотную к берегу, в ожидании подхода из Севастополя двух кораблей на смену туда отправленным.

Это решение Нахимова объяснялось тем, что он не считал свой отряд достаточно сильным, чтобы вступить в бой с противником, и подтверждалось уверенностью, что до увеличения отряда он не выпустит турок из Синопа.

16 ноября, вместо 2-х ожидаемых кораблей к нему присоединились 3 корабля, высланные из Севастополя под командой Новосильцева. Ввиду этого Нахимов решил в ближайшее время атаковать неприятеля с целью истребить его на рейде.

17 ноября Нахимовым был отдан приказ с подробными указаниями как входить на рейд, в каком порядке атаковать, и пр. Приказом предписывалось стать на якорь вплотную к турецким судам против их линии и, стоя на якоре, дать бой.

План Нахимова вызвал впоследствии жестокую критику со стороны пр. Н.Л.Кладо, ввиду того, что Нахимов, отступя от примера Нельсона в Абукирском сражении, где последний, атаковав французскую эскадру, напал на часть неприятеля, широко использовав при этом внезапность своего появления. Задержка Нахимова, отложившего атаку на 10 дней, а затем форма атаки - линия против линии - вот главные мотивы обвинения его. Другой упрек ему был сделан за то, что его приказ изобиловал многими мелкими подробностями, чисто распорядительного характера, составляя полную противоположность плану Нельсона, где были даны только главные указания, ориентировавшие командиров о способе атаки.

Однако, указанные обвинения не учитывают того, что Нахимов не видел необходимости какого-либо риска. Он имел возможность сосредоточить против турок подавляющие силы и нанести свой удар наверняка. Он знал противника, был уверен в успешности своей блокады и принял самый простой план, тот план, каковой в условиях Абукирского сражения был бы неуместен.

Утром 18 ноября был дождь и шквалистый юго-восточный ветер.

В 9 ч 30 мин. утра был сделан сигнал приготовиться к бою и около полудня русская эскадра спустилась на линию турок в двух колоннах, причем фрегатам было указано наблюдать за турецкими пароходами.

Движение русских судов и расположение сторон - показано на схеме №3. В половине первого был открыт огонь, причем сразу же он был подавляющим для турок. Русские бомбические орудия делали свое дело, производя крупные разрушения на турецких судах. Через час, собственно, бой уже был решен: турецкие корабли один за другим загорались, взрывались, гибли; батареи были приведены к молчанию.

Один турецкий пароход вышел из линии и направился в море. Попытка двумя фрегатами остановить его не удалась. Он был встречен Корниловым, который, узнав из донесений Нахимова о присутствии в Синопе неприятельской эскадры, спешил туда с тремя пароходами и днем уже подходил к Синопу. Но его пароходы, уступавшие в скорости турецкому, не могли настичь последнего.

Этот прорвавшийся пароход "Таиф", единственный оставшийся не уничтоженным, и донес в Константинополь о полном разгроме турецкой эскадры.

Синопское сражение имело крупные последствия. Во-первых, эта победа сообщила бодрящий импульс русскому правительству в его крайнем пессимизме после первых политических неудач. Николай I воспрянул духом и смело пошел навстречу событиям. Тон русской дипломатии окреп.

С другой стороны, факт уничтожения турецкой эскадры в Синопе послужил толчком к активному вмешательству Англии и Франции.

Что касается стратегического использования Россией результатов Синопского сражения, то оно не дано никаких новых перспектив для русских, ибо это ослабление турецкого флота с избытком покрывалось помощью, которую Турция могла получить от своих мощных морских союзников, выступление которых вскоре последовало.

Наоборот, русский флот был убран к Севастополю, где и остался затем до конца кампании.

Выступление союзников в Черном море. Объявление Англией и Францией войны России.

Ко времени Синопского сражения флот союзников был готов к вмешательству в войну между Турцией и Россией.

После поражения турок при Синопе, англо-французская эскадра вышла, имея целью "воспрепятствовать всем дальнейшим покушениям русского флота против турецких владений и турецкого флага", и, пройдя Босфор, направилась к Синопу.

В то же время один пароходо-фрегат был отправлен в Севастополь с официальным сообщением русскому командованию о состоявшемся вступлении союзной эскадры в Черное море. Другим, более существенным, назначением этого корабля было производство разведки севастопольских укреплений, воспользовавшись положением парламентера. Пароход в густом тумане подошел ко входу на Севастопольский рейд, будучи незамеченным русской охраной. Когда прояснилось, появление его было полной неожиданностью для русских.

Ему удалось хорошо рассмотреть защиту Севастополя со стороны моря. Сведения, им сообщенные, сложили мнение союзников о невозможности форсировать вход в Севастополь открытой силой, и это мнение осталось у них до конца войны. Наоборот, в штабе союзного командования впоследствии возникла мысль о заграждении входа, дабы затруднить выход русскому флоту в море, но ни разу не ставился вопрос о прорыве на рейд.

Ограничившись только разведкой, союзная эскадра вернулась в Босфор, где осталась до весны 1854 года, пока положение турецкой армии не вынудило ее перейти сначала в Варну, а затем в бухту Балчик (в 4 милях от нее), где ее и застало объявление войны.

Русский флот был сосредоточен в Севастополе, имея наблюдение в ближайшем к нему районе, и в этот период в море не выходил.

В апреле была объявлена война между Россией и коалицией.

В начале союзное командование не имело определенного плана кампании. Его предположения ограничивались наблюдением за русским флотом и производством частных демонстративного значения операций против отдельных пунктов русского побережья.

22-го апреля союзный отряд, в составе 5 английских и 3 французских пароходо-фрегатов, предпринял бомбардировку Одессы, главные же силы его направились к Севастополю для крейсерства в его районе.

Некоторое сопротивление, которое союзники встретили со стороны слабой береговой батареи, а затем бомбардирование почти беззащитного города не представляет интереса, как боевая операция. Следует лишь отметить, что при этом уже были выказаны ценные свойства паровых судов, сообщавшие им свободу маневрирования и дававшие возможность легкого выполнения эволюций в бою. Моральное значение бомбардировки Одессы было скорее не в пользу союзников, так как, обстреляв город и порт, они должны были уйти, создав на берегу впечатление, что были принуждены к тому батареей с берега.

Затем эскадра подошла к Севастополю и в течение нескольких дней крейсировала невдалеке от него. Через некоторое время союзники выделили отряд из 9 судов для осмотра берегов Кавказа и Феодосии. У Севастополя осталось 18 кораблей державшихся в его видимости.

Казалось бы, русский флот, которому в это время не раз благоприятствовал ветер, мог выйти из Севастополя и атаковать с шансами на успех столь легкомысленно разделенные силы противника. Благоприятным условием было и то, что бой произошел бы вблизи Севастополя и поврежденные русские суда могли найти себе убежище, тогда как противник за собой имел море. Наконец, если бы удалось бой провести непосредственно у берега, то могли бы принять участие и батареи Севастополя.

Но русский флот не вышел. Не вышел он потому, что уже было осознано преимущество, которое давали противнику паровые суда, имевшиеся у него в большинстве; потому, что мысль русского морского командования была прикована к необходимости усиления местной защиты Севастополя, которая была слаба и требовала содействия флота. Разведки в море у русских не было, и они не могли учесть, что виденная ими эскадра не могла быть никем поддержана, ибо другие части англо-французского флота были разбросаны по разным направлениям.

После этих, в стратегическом отношении совершенно бесцельных, операций союзный флот вернулся в Балчик, а затем приступил к блокаде устья Дуная, для прекращения подвоза морем снабжения русской Дунайской армии (практически это тоже не имело значения, так как армия снабжалась со стороны сухого пути).

Между тем, пятидесятитысячный корпус союзников, сосредоточенный в Галлиполи, оставался в бездействии. С целью найти ему употребление, союзники решили перебросить его в Варну. Эта операция была совершена частью сухим путем, частью морем на военных и коммерческих судах.

Момент перевозки войск из Босфора в Варну вновь открывал выгодные перспективы для нападения русского флота на транспорты с войсками, тем более, что перевозка эта была крайне неорганизованна, причем отряды прикрытия незначительной силы были разбросаны по всему пути. Для наблюдения за Севастополем были высланы лишь фрегаты.

Но русский флот, не имевший разведки в море и потому неосведомленный об обстановке, был занят работами по возведению в Севастополе укреплений, в море не вышел и перевозке войск не препятствовал.

Едва было закончено сосредоточение союзных сил в Варне, как избранный объект для операций исчез: русская армия, не дожидаясь наступления противника, считая себя необеспеченной ввиду неопределенного отношения к событиям войны со стороны Австрии, 50-тысячный обсервационный корпус которой навис на ее фланге, без давления со стороны неприятеля очистила занятые ею в начале войны княжества и отошла за Прут.

Между тем, в лагере союзников появилась холера, завезенная из Марселя. Бездеятельность в 60 верстах от Дуная сама по себе уже производила тяжелое впечатление на войска. Дальнейшее бездействие могло только содействовать развитию болезненности и привести к полной деморализации войск. Наконец, не могла же трехмесячная подготовка войск выразиться в ничегонеделании: во что бы то ни стало надо было обратиться к деятельности. В то же время и по тем же побуждениям в Париже, в кабинете Наполеона III созрел другой план: высадка в Крым, разгром Севастополя и русского Черноморского флота, план, исполнение которого могло принести пользу разве только англичанам .

С этого времени (июнь-июль 1854 г.) кампания на море, инициатива которой была неизменно в руках союзников, получила определенную цель, тогда как до сих пор их действия на море имели лишь случайный характер и не были связаны определенным планом.

Гибель русского черноморского флота.

Как сказано, русский флот, за исключением нескольких отдельных крейсерств пароходо-фрегатов, после Синопа в море не выходил. В Севастополе усиленно работали, строили новые батареи, производили ученья и тревоги, организовывали тщательную охрану рейда и пр. Внимание командования устремлялось к оборудованию обороны Севастополя, пробелы которой были зияющими. Свобода действия на море была предоставлена союзникам. Они владели морем.

Однако, как организация англо-французского командования, так и фактические условия, в которых находились их силы к моменту решения операции на Крым, страдали глубокими дефектами и делали предприятие весьма рискованным.

Подлинного единоначалия не было. Шли непрерывные споры и пререкания относительно выбора направления и момента операции. Антисанитарное состояние войск содействовало распространению эпидемии холеры, убыль людей от болезней была громадна (напр., во французской армии убыль от болезней достигала 50 процентов, на двух флагманских кораблях, в течение 2-х недель из 2200 ч. убыло 600, и т.п.); количество транспортов было недостаточно, припасов мало. Все оперативные расчеты были построены на быстром овладении Севастополем, правильная осада крепости не входила в их предположения.

Посадка десанта производилась в Варне (всего было посажено 28000 французов, 24000 англичан, 8000 турок при 3000 лошадей). Войска были распределены на 15 линейных кораблях (из них 4 винтовых) , 5 парусных фрегатах, 35 военных пароходах, 80 парусных транспортах и 40 судах для провианта. Кроме того, было привлечено для операции около 150 коммерческих судов, из них много паровых. Конвоирами были 12 английских линейных кораблей и столько же фрегатов.

Первый эшелон в 54 парусных французских судна с войсками покинул Варну 5-го сентября и трое суток без всякого конвоя болтался в море в ожидании остальных. Вслед затем вышел и весь флот, соединившийся в море 8-го сентября у Змеиного острова.

Вся эта дурно организованная, переполненная войсками армада насчитывала до 350 судов.

Если бы русский флот знал это, если бы он имел в море разведку, и командование решилось бы атаковать неприятеля в моменты, когда скученные транспорты, растянувшиеся, малобоеспособные военные суда, забитые грузами и людьми, при слабом прикрытии представляли благодарный объект для нападения - оно бы могло иметь успех, даже несмотря на то, что общее количество сил союзников превосходило силы Черноморского флота. В такой обстановке много тактических преимуществ на стороне нападающего. Но это происходило за горизонтом Севастополя: обстановка в море оставалась русским неизвестной.

Вначале было решено высадить десант у устья р.Качи, несколько севернее Севастополя (см. схему № 1). Но в море среди французского командования возникли вдруг опасения. Появилась мысль, что более удобно высадиться не у Качи, а в другом месте - в Феодосии или к западу от Керчи. Был собран совет, избрана комиссия для новой рекогносцировки, каковая была выслана 10 сентября. В ожидании ее результатов флот был поставлен на якоре в открытом море, подвергаясь опасности первым же штормом быть рассеянным и рискуя, при предприимчивом противнике, быть атакованным.

В конце концов, решили высадиться в 12 милях от Евпатории, занять этот рейд, большая глубина которого у берегов допускала высадку в удобных условиях. Затем через несколько дней двинуть армию по берегу. пользуясь возможностью поддержки ее судовым огнем флота со стороны моря.

14-го сентября союзники двинулись дальше.

В тот же день многочисленная их эскадра была усмотрена с берега, направлявшейся к м.Тарканхут. Нахимов решил выйти и дать бой. Он приказал приготовиться сняться с якоря, но ветер не благоприятствовал выходу русского флота.

Вот та причина, по которой наш парусный флот не двинулся из Севастополя в дни производства высадки, когда его атака вновь имела шансы на успех. Вот где сказалось отсутствие паровых линейных судов, а парусный флот был скован противодействующим ветром в самый решительный момент кампании. Обстановка в эти моменты складывалась так, что не требовалось полной победы, достаточно было частного успеха, чтобы нарушить слабую организацию союзной экспедиции, внести в нее хаос и беспорядок и, весьма вероятно, заставить союзников отказаться от продолжения ее. Когда определилось место высадки, русский главнокомандующий кн.Меньшиков счел невозможным атаковать с сухого пути неприятеля в момент его высадки на берег, опасаясь его судового огня. Он дал союзникам спокойно высадиться, а сам с 35000-й армией сосредоточился на позициях у р.Альмы, преграждавших путь к Севастополю.

Высадившись, союзники перешли в наступление. 8 сентября произошло Альминское сражение, в результате которого русские войска, понеся тяжелые потери, должны были отступить к Севастополю. Союзники, утомленные тяжелым боем (несмотря на свое преимущество в силах - 57 тыс. против 35), не могли преследовать и задержались. В Севастополе начали готовиться к неминуемой осаде или штурму.

Адмирал Корнилов все еще надеялся на возможность использования флота. На военном совете, собранном на другой день после Альминского сражения, он предложил атаковать неприятельские силы, столпившиеся у м.Лукул схватиться с ними на абордаж, "взрываясь, но погубив и неприятельский флот". Но уже раздавались голоса за то, чтобы затопить суда при входе на рейд, усилив командами и орудиями оборону крепости, которая без этой помощи не могла сопротивляться неприятелю.

Окончательного решения принято не было, Корнилов прервал заседание словами "готовьтесь к выходу, будет сигнал, кому что делать".

По докладу результатов совещания Меньшикову, последний приказал часть новых кораблей поставить в бухте таким образом, чтобы они могли обстреливать берег, часть же старых судов (7) разоружить и приготовить к затоплению на рейде при входе.

10/23 сентября эти корабли были затоплены. Позже, во время осады были разоружены и частью затоплены и другие суда черноморского флота.

Таким образом черноморский флот покончил свою жизнь самоубийством и окончательно вышел из войны.

Литература

- Лихачёв Д. Очерк действий Черноморского флота в 1853–1854 годах. — 1902.