Гангут (1890)

| Версия 18:15, 19 октября 2014 | Версия 19:32, 20 октября 2014 | |||

| Строка 89: | Строка 89: | |||

| {{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||

| |pic = | |pic = | |||

| ? | |content = «Гангут» - [[броненосец]] [[Navy:Российский императорский флот|Российского Императорского флота]], был назван в честь | + | |content = «Гангут» - [[броненосец]] [[Navy:Российский императорский флот|Российского Императорского флота]], был назван в честь боя при мысе Гангут. Этот корабль считается уменьшенной копией броненосцев класса [[Император Александр II]]. «Гангут» был сооружон на Новой Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге. Закладка совершилась 29 октября 1888 года, спущен на воду был 6 октября 1890 и окончен в 1894. Перегрузка на 600 тонн сообразно сопоставлению с планом привела к увеличению осадки и понижению скорости. Возвращаясь с артиллерийских стрельб 12 июня 1897, «Гангут» распорол борт о никак не отмеченную на карте гору. Около 6 часов команда боролась за живучесть корабля, однако безуспешно. К счастью, экипажу получилось спастись. «Гангут» затонул, и по сей день лежит на дне Выборгского залива под 29-метровой толщей воды. План по подъёму корабля так и не был осуществлен. | |

| }} | }} | |||

| Строка 97: | Строка 97: | |||

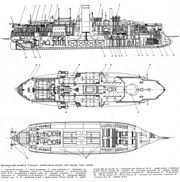

| [[Файл:Схема_корабля_Гангут.jpeg|thumb|left|Чертеж броненосца «Гангут»]] | [[Файл:Схема_корабля_Гангут.jpeg|thumb|left|Чертеж броненосца «Гангут»]] | |||

| ? | После начала | + | После начала возведения на Балтике 2-ух первых броненосцев 20-летней судостроительной программы — [[«Императора Александра II»]] и [[«Императора Николай I»]] — появился некий застой, стимулированный колебаниями управления российского флота сравнительно предстоящего пути его развития. С одной стороны, важным и более потенциальным врагом числилась Великобритания, сражаться с которой предполагалось с поддержкой крейсеров, работающих на ее торговыхх маршрутах, раскиданных почти по всему миру. С иной стороны, нужно было снабдить надёжную охрану Балтийского моря от вторжения противников — как Великобритании, этак и остальных стран, в первую очередность Германии и Швеции. На создание структуры оборонительного флота огромную роль игралось интерес минными мощами, и в частности, близость взоров правящего русским морским министерством вице-адмирала И.А. Шестакова идеям французской «молодой школы» адмирала Оба. Сообразно сиим факторам 20-летняя судостроительная программа была изменена в сторону убавления числа броненосцев и роста численности миноносцев. В ноябре 1886 года, невзирая на то, что концепция «молодой школы» была к тому времени нешуточно поколеблена манёврами французского флота, когда броненосцы практически без утрат сумели прорвать оборонительную позицию миноносцев у Балеарских островов, И.А. Шестаков выдал поручение создать новейшую стратегическую программу корабельных построек. Приказ же приступить конструирование третьего броненосца было выдано только 4 июля 1887 года. | |

| ? | + | Новейший корабль, как и 2 прошлых броненосца, ориентировался на таранную стратегию ведения битвы, для чего более мощнейший артиллерийский огонь обязан размещаться на носу корабля. Но 2 строящихся «императора» представлялись И.А. Шестакову очень большими и чрезвычайно дорогими, потому правящий морским министерством распорядился планировать новейший корабль, исходя из осадки не наиболее 6,1м и скорости 15 узлов и с конкретной охраной(не чрезвычайно толстою бронёй, как пояса сообразно фрахтовой ватерлинии, этак и всей артиллерии). 17 ноября 1887 года было утверждено некоторое количество скорректированное поручение, определяющее, что новейший корабль обязан обладать наиболее мощное оружие, чем уже имеющиеся германские броненосцы, осадку в пределах 6,7м, владеть возможностью дойти от Кронштадта по Зунда и назад совершенным ходом, а в случае последней необходимости свершить переход в Средиземное море и даже на Далекий Восток. Основной калибр корабля это 4 229-мм орудия с длиной ствола 35 калибров, был избран в вере отрешиться от трудных и дорогостоящих гидравлических приводов, нужных для наиболее тяжких артиллерийских систем. Числилось, что снаряды данных пушек будут способны проломить броню имеющихся германских кораблей типа [[«Ольденбург»]] и [[«Захсен»]](о том, что немцы за время проектирования и строительства российского броненосца сумеют завести в строй гораздо наиболее массивные корабли, И.А. Шестаков не думал). | ||

| ? | 11 февраля 1888 года в МТК поступил | + | 11 февраля 1888 года в МТК поступил 1-ый из проектов новейшего броненосца, исследованный социумом Франко-Российских заводов и изображённый уполномоченным этого компании П. К. Дюбуи, чрез некое время свои проекты подали старшой кораблестроитель Э.Е. Гуляев и основной корабельный инженер Санкт-Петербургского порта Н.А. Субботин. 21 мая МТК начал обсуждение всех трёх проектов, сообразно итогам которого 6 июля отличие было отдано проекту Э.Е. Гуляева, имевшему чуток наименьшем(6400т), чем у конкурентов, водоизмещении и одинаковой(14-узлов)скорости более слабенькое оружие(6 229-мм и 4 152-мм орудий с длиной ствола 35 калибров супротив 2-ух 305-мм, четырёх 229-мм и семи-восьми 152-мм), однако более массивное фиксированное распределение: пояс сообразно ватерлинии шириной 406—305 мм(ИСТИНА, накрывавший только 2/3 длины корабля, а не всю грузовую ватерлинию, как предписывалось поручением и как было изготовлено на «императорах»), траверзы — 241 и 216 мм, нательный каземат — 267 мм, высокий каземат — 152 мм, броневая палуба — 63,5-32 мм. 2 229-мм орудия сообразно проекту Э.Е. Гуляева располагались в барбетной аппарате в носу корабля, а другие 4 — в казематах. Таковым образом, сообразно схеме расположения главный артиллерии проект был подобен на броненосец [[«Императора Александра II»]] с той только различием, что две 305-мм пушки в барбете были изменены на две 229-мм. Основывать корабль было заметано на казённом Новеньком Адмиралтействе, сразу была утверждена и спецификация сообразно корпусу броненосца. | |

| == Постройка == | == Постройка == | |||

| ? | + | Стройку «броненосного корабля № 3 для Балтийского моря» началось в эллинге Новейшего Адмиралтейства 29 октября 1888 года и велось очень высочайшими темпами. Строителем был назначен младший кораблестроитель А. Е. Леонтьев 2-й. Сообразно утверждённой спецификации, броненосец обязан был обладать последующие кораблестроительные составляющие: | ||

| *водоизмещение 6592 т; | *водоизмещение 6592 т; | |||

| *длину между перпендикулярами 84,7 м; | *длину между перпендикулярами 84,7 м; | |||

| Строка 111: | Строка 111: | |||

| *осадку в полном грузу на ровный киль 6,4 м. | *осадку в полном грузу на ровный киль 6,4 м. | |||

| ? | Листовую, угловую, тавровую и | + | Листовую, угловую, тавровую и иную сталь поставлял Александровский сталелитейный и сталерельсовый завод, броню — Адмиралтейские Ижорские фабрики, паровые котлы и ключевые машины — Балтийский завод, орудия — Обуховский завод, станки 152-мм орудий —Металлический, а сгонки 229-мм орудий и 381-мм торпедные аппараты — Сообщество Путиловских заводов. | |

| ? | 28 января 1889 года | + | 28 января 1889 года новый броненосец был зачислен в перечни флота с присвоением ему имени «Гангут». Назван корабль был в честь победы российского флота в Гангутской битве, а 20 мая свершилась официальная закладка в пребывании правителя Александра III, императрицы Марии Фёдоровны, генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича, правящего морским министерством вице-адмирала Н.М. Чихачёва, главенствующего корабельного инженера Н.А. Субботина и остальных официальных лиц. | |

| ? | + | Скоро в проект было внесено 1-ое серьёзное модифицирование: 5 июня МТК внес предложение сменить 2 229-мм 35-калиберных орудия в барбетной аппарате на одну 305-мм пушку с длиной ствола 30 калибров(конкретно такие орудия устанавливались на «императорах»). Барбетную установку для него предполагалось выписать Железному заводу, уже имевшему нужный эксперимент, однако Н.М. Чихачёв распорядился вести конкурс и притянуть особо Путиловский и Обуховский фабрики. Крайний отказался сходу, и в результате на основании заключения МТК от 16 января 1890 года правящий морским министерством вынес конечное заключение: «разрешаю изготовка станка для 12-дм пушки корабля „Гангут“ дать Социуму Путиловских заводов, невзирая на заявленную им высшую стоимость против Металлического завода». | ||

| ? | Замена орудия повлекла за собой | + | Замена орудия повлекла за собой модифицирование конструкции корпуса в районе размещения барбетной установки, но масса возросла только на 25т, что позволило избежать появления конструктивного дифферента на нос. | |

| ? | В конце октября 1890 года было решено | + | В конце октября 1890 года было решено сменить 30-калиберную 305-мм пушку на наиболее сильную 35-калиберную. | |

| ? | + | Договор на изготовку форштевня, ахтерштевня и рулевой рамы, какие руководствовалось отлить из «беспузыристой» стали Сименс-Мартена, был заключён Главным управлением кораблестроения и снабжений (ГУКиС) 31 июля 1889 года. Крепления гребных валов заказали Александровскому заводу, однако их рассверловку обязан был исполнить Балтийский завод. | ||

| ? | К началу 1890 года отказались от грот-мачты, заменив её флагштоком (в дальнейшем, 25 октября 1890 года, отказались и от него), упразднили вторую дымовую трубу. | + | К началу 1890 года отказались от грот-мачты, заменив её флагштоком (в дальнейшем, 25 октября 1890 года, отказались и от него), упразднили вторую дымовую трубу. Поменялось размещение устройств, обводы казематов, уменьшились порты 229-мм орудий, ахтерштевень был смещен обратно на 0,91м, чтоб получилось расположить увеличившиеся в поперечнике гребные винты. | |

| [[Файл:Спуск на воду броненосного корабля «Гангут».jpg|thumb|rihgt|Спуск на воду броненосного корабля «Гангут»]] | [[Файл:Спуск на воду броненосного корабля «Гангут».jpg|thumb|rihgt|Спуск на воду броненосного корабля «Гангут»]] | |||

| ? | Ещё в октябре 1889 г. были проведены | + | Ещё в октябре 1889 г. были проведены тесты на водонепромокаемость внешной обшивки дна и бортов путём налива воды в отсеки. Итоги были сочтены удовлетворительными. 5 июня 1890 года осмотрели и испытали форштевень, 13 июля — крепления гребных валов, причём подмечалось, что «по качеству сплава испытываемая отливка далековато превосходит запросы, поставленные для приёма железных отливок». 23 июня были освидетельствованы и испытаны гидравлическим давлением 4 паровых котла, остальные 4 приняли 18 июля. Незадолго до этого, 5 июля, удачно прошло обследование сделанные Балтийским заводом стальные дейдвудные трубы «до обделки их в медную облицовку». | |

| Спуск корабля на воду состоялся 6 октября 1890 года. Углубление носом составило 3,28 м, кормой — 3,43 м; «воды в трюме и перегиби при спуске нет», — отрапортовал в МТК командир корабля капитан 1 ранга Н.И. Скрыдлов. | Спуск корабля на воду состоялся 6 октября 1890 года. Углубление носом составило 3,28 м, кормой — 3,43 м; «воды в трюме и перегиби при спуске нет», — отрапортовал в МТК командир корабля капитан 1 ранга Н.И. Скрыдлов. | |||

| ? | + | Однако опосля спуска броненосца на воду темп работ существенно снизился, что разъясняется основным образом неизменными переменами в проекте и нерасторопностью бюрократической машинки ГУКиС. Этак, лишь в феврале 1891 года заключили договор с Социумом Путиловских заводов на изготовка водоотливной системы, а чертежи 305-мм барбетной установки утвердили только в мае. В следствии ошибок при изготовлении шаблонов 4 плиты главенствующего броневого пояса не подошли, и их довелось дать строившемуся броненосцу [[«Наварин»]], а для «Гангута» довелось выписать новейшие. | ||

| [[Файл:Эскадренный броненосец «Гангут» в достройке.jpg|thumb|left|Эскадренный броненосец «Гангут» в достройке]] | [[Файл:Эскадренный броненосец «Гангут» в достройке.jpg|thumb|left|Эскадренный броненосец «Гангут» в достройке]] | |||

| ? | Швартовные | + | Швартовные тесты удачно закончились 18 сентября 1892 года. К тому времени навесили практически всю броню, за исключением 16 плит каземата 229-мм орудий и 5 плит военный рубки. Еще оставались незаконченными якорное и управляющее устройства, водоотливная и вентиляционная системы, паровое нагревание, камбуз, обработка кают. Тем не менее, 14 октября броненосец собственным ходом в сопровождении восьми буксиров перешёл в Кронштадт, в каком месте его достройка была продолжена. | |

| == Испытания == | == Испытания == | |||

| ? | 3 июля 1893 года «Гангут» | + | 3 июля 1893 года «Гангут» в первый раз вышел на ходовые тесты, но уже через 19 дней возвратился в гавань для устранения найденных поломок. Основной командир Кронштадтского порта контр-адмирал П.П. Андреев, обеспокоенный медленной достройкой корабля, провозгласил особую комиссию, которая 28 октября именовала последующие предпосылки незавершённости строительства: | |

| *уменьшение «штата служащих» по время постройки и частая смена их состава; | *уменьшение «штата служащих» по время постройки и частая смена их состава; | |||

| *задержка доставки броневых плит с Ижорского завода; | *задержка доставки броневых плит с Ижорского завода; | |||

| Строка 141: | Строка 141: | |||

| *«особенно суровая» зима 1892-93 годов. | *«особенно суровая» зима 1892-93 годов. | |||

| ? | 30 сентября состоялся шестичасовой пробег на полном ходу. При давлении пара в котлах 7,7-7,8 атм., машины развили суммарную мощность 5282,5 и.л.с., средняя скорость составила 13,78 узлов, причём наблюдалась сильная вибрация верхней | + | 30 сентября состоялся шестичасовой пробег на полном ходу. При давлении пара в котлах 7,7-7,8 атм., машины развили суммарную мощность 5282,5 и.л.с., средняя скорость составила 13,78 узлов, причём наблюдалась сильная вибрация верхней доли цилиндров. Так как контрактной мощности и скорости добиться не получилось, МТК признал тесты неудовлетворительными и журналом от 10 мая 1894 года постановил подтвердить их. | |

| ? | + | Только в июле 1894 года «Гангут» начал кампанию, а в августе под флагом правящего морским министерством П.П. Тыртова сделал поход в Либаву. 12 сентября корабль вышел на повторную пробу машин. На этот раз они работали гладко, без стука и нагревания отдельных долей, но 14-узловой контрактной скорости опять добиться не получилось: при осадке 6,99 м, что подходило водоизмещению 7142 т, и давлении пара 8,6 атм корабль смог взростить наибольший ход 13,89 узлов и обычный 13,46 узлов, при этом машины развили наибольшую мощность 5969 и.л.с. и среднюю 5551,6 и.л.с. при 90,5 оборотах винтов в минуту. Сообразно расчётам, 10-узловым ходом он сумел бы пройти 2000 миль. Чтоб добиться контрактной скорости, спецы Балтийского завода предложили нарастить тягу в котлах маршрутом роста трубы на 3-4 м. Непонятно, напугал ли управляющих флота вероятный наружный разряд и без такого неловкого корабля либо же они решили не растрачивать доп средства на усовершенствование военный единицы сомнительной ценности, однако было заметано наслаждаться приобретенной скоростью и тем, что к работе машин претензий не появилось. | ||

| == Описание конструкции == | == Описание конструкции == | |||

| Строка 149: | Строка 149: | |||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

| ? | Корпус корабля набирался из | + | Корпус корабля набирался из железных листов, прокатанных сообразно методике Сименс-Мартена. Поперечный комплект состоял из 83 шпангоутов; шпация в районе 20-69 шпангоутов составляла 1219 мм, дальше к носу и корме — 914 мм. Шпангоуты 20, 24, 29, 32, 36, 40, 44, 48, 52 и 55 являлись водонепроницаемыми. Над броневым поясом меж шпангоутами не бронированного борта устанавливались промежные стойки. | |

| ? | Продольный | + | Продольный комплект имел с обоих бортов по 4 стрингера. Они изготавливались из 1-го ряда железных листов (толщина 10,3 мм, длина 4,88-6,10 м) и постоянных железных угольников, имевших сообразно внешней кромке габариты 76,2×88,9 мм и толщину 11,1 мм, а по внутренней кромке — 76,2×76,2 и 15,9 мм. Четвёртый стрингер обоих бортов являлся водонепроницаемым сообразно всей длине, а второй стрингер — водонепроницаемым в носовой и кормовой частях, где он являлся продолжением пола в коридорах гребных валов. | |

| Вертикальный киль состоял из одного ряда стальных листов длиной от 4,88 до 6,10 м и шириной 965 мм, горизонтальный киль — из листов в два слоя: верхний толщиной 15,9 мм, нижний — 19,1 мм. Вертикальный киль соединялся с горизонтальным двойной угловой сталью, имевшей по нижней кромке размеры 101,6×101,6 мм при толщине 15,9 мм, а по верхней кромке — 76,2×76,2 и 11,1 мм. | Вертикальный киль состоял из одного ряда стальных листов длиной от 4,88 до 6,10 м и шириной 965 мм, горизонтальный киль — из листов в два слоя: верхний толщиной 15,9 мм, нижний — 19,1 мм. Вертикальный киль соединялся с горизонтальным двойной угловой сталью, имевшей по нижней кромке размеры 101,6×101,6 мм при толщине 15,9 мм, а по верхней кромке — 76,2×76,2 и 11,1 мм. | |||

| Строка 157: | Строка 157: | |||

| Форштевень, ахтерштевень и рулевая рама изготавливались из стали. | Форштевень, ахтерштевень и рулевая рама изготавливались из стали. | |||

| ? | Двойное дно простиралось от 20 до 69 шпангоута и имело высоту от киля до четвёртого стрингера. Оно собиралось из листов толщиной 9,5 мм на протяжении машинного и котельных отделений и 7,9 мм в | + | Двойное дно простиралось от 20 до 69 шпангоута и имело высоту от киля до четвёртого стрингера. Оно собиралось из листов толщиной 9,5 мм на протяжении машинного и котельных отделений и 7,9 мм в прочий доли. Продолжением внутреннего дна кверху на протяжении машинного и котельных отделений являлись продольные переборки угольных ям. Переборки бортовых коридоров шли от 20 до 69 шпангоута и имели толщину 7,9 мм. Не считая того, что в котельных отделениях (36-65 шпангоуты на возвышенности от внутреннего дна до жилой палубы) имелась продольная диаметральная водонепроницаемая перегородка толщиной 7,9-9,5 мм. Корпус был разделён на отсеки четырнадцатью поперечными водонепроницаемыми переборками, усиленными на 6, 36, 44, 52, 69 шпангоутах: их толщина на протяжении от внутреннего дна до жилой палубы составляла 9,5 мм против 6,4 мм у других переборок. Было предвидено, что все отверстия для труб разных систем и штоков в водонепроницаемых переборках и палубах обязаны обладать фланцами с набивными втулками и проделываться «совершенно водонепроницаемо». | |

| ? | Верхнюю палубу поверх стальной настилки планировалось накрыть 76,2-мм сосновыми досками шириной 152,4мм, но 23 декабря 1888 года МТК | + | Верхнюю палубу поверх стальной настилки планировалось накрыть 76,2-мм сосновыми досками шириной 152,4мм, но 23 декабря 1888 года МТК отдал приказ сменить их тиковыми досками), ватервейсы выполнялись из 127-мм тиковых досок. Настил жилой палубы выполнялся из сосновых досок толщиной 63,5мм. | |

| === Бронирование === | === Бронирование === | |||

| ? | + | Основной латный пояс состоял из сталежелезных плит высотой 2,13м. Крепление плит исполнялось методом, принятом на броненосце [[«Император Николай I»]]: болтами с внутренней стороны на древесной подкладке из лиственничных брусьев толщиной 178мм. Толщина плит на протяжении котельных и машинных отделений на возвышенности 1,07м от верхней кромки составляла 406мм, а потом убавлялась к нижней кромке до 203мм. В нос и корму от котельных и машинных отделений она составляла 356 и 305мм в верхней части и 178 и 152мм у нижней кромки соответственно. По проекту над грузовой ватерлинией пояс возвышался на 0,91м. | ||

| Над главным шёл верхний пояс из 127-мм плит. | Над главным шёл верхний пояс из 127-мм плит. | |||

| Строка 179: | Строка 179: | |||

| === Энергетическая установка и ходовые качества === | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||

| ? | Две | + | Две ключевые паровые машины тройного расширения имели сообразно проекту суммарную мощность 6000 л.с. при естественной тяге и 9500 л.с. при форсировании. На испытаниях добиться контрактной мощности не получилось, она составила только 5969 и.л.с. при 90,5 об/мин. Цилиндры высочайшего давления имели поперечник 889мм, среднего давления — 1295,4 мм, невысокого давления — 1955,8 мм. Каждая из машин приводила во вращение собственный винт диаметром 5,18 м. | |

| ? | Пар | + | Пар производили 8 цилиндрических огнетрубных котлов, размешённых в 2-ух котельных отделениях. Рабочее давление пара составляло 9,1 атм, общая нагревательная поверхность — 134,45 кв.м, площадь колосниковых решёток — 53,88 кв.м. | |

| === Вспомогательное оборудование === | === Вспомогательное оборудование === | |||

| ? | Водоотливная система | + | Водоотливная система сообразно проекту включала 2 водоотливные турбины (центробежных насоса) производительностью 750 т/ч и одну на 250 т/ч (их приводили в движение паровые машины системы Брудерхуда), а ещё 2 эжектора Фридмана № 10 по 250 т/ч. Все эти насосы были подключены к общей «магистральной трубе» диаметром 356 мм, что позволяло откачивать воду из любого отсека соединёнными усилиями — естественно, при условии, что эта труба была целой. Не считая того, что для откачивания воды могли употребляться две циркуляционные и 4 трюмные машинные помпы, пожарный насос с паровой машиной системы Шанд-Мессона и 3 ручных помпы Стона. В ходе постройки состав водоотливных и пожарных средств, может быть, пересмотрели, так как по ним имеющие отличия данные: 2 турбины и 2 эжектора в котельных отделениях (по 750 и 250 т/ч соответственно), ещё по одной турбине в носовой части и за кормовой машинной переборкой, две циркуляционные и 4 трюмные машинные помпы и 2 пожарных насоса (по 125 т/ч). | |

| ? | На корабле предусматривалась | + | На корабле предусматривалась установить 2 мачты со стрелами для подъёма гребных судов и военными марсами для размещения малокалиберных пушек, однако в ходе постройки от одной из мачт отказались. | |

| ? | '''Якорное устройство''' включало паровой шпиль, два становых адмиралтейских якоря массой по 4,68 т и | + | '''Якорное устройство''' включало паровой шпиль, два становых адмиралтейских якоря массой по 4,68 т и 2 вспомогательных якоря системы Мартина такой же массы. | |

| ? | Набор рабочих и спасательных шлюпок включал | + | Набор рабочих и спасательных шлюпок включал 2 минных и один паровой 34-футовые катера, два 18-вёсельных баркаса, один 16-вёсельный рабочий катер, по два 14-вёсельных лёгких катера, 6-вёсельных вельбота и 6-вёсельных яла. | |

| == Вооружение == | == Вооружение == | |||

| === Главный калибр === | === Главный калибр === | |||

| ? | + | Основной калибр представлял собой одну 305-мм пушку с длиной ствола в 35 калибров, поставленной в носу корабля в барбетной аппарате, а также четырьмя 229-мм 35-калиберными пушками в личных казематах — по 2 с обоих бортов, причём теоретически в любой направленности могли одновременно стрелять 2 таких орудия. | ||

| === Вспомогательная/зенитная артиллерия === | === Вспомогательная/зенитная артиллерия === | |||

| Строка 202: | Строка 202: | |||

| Средний калибр включал четыре 152-мм 35-калиберных орудия, не имевших специальной броневой защиты. | Средний калибр включал четыре 152-мм 35-калиберных орудия, не имевших специальной броневой защиты. | |||

| Противоминный калибр насчитывал шесть 47-мм одноствольных, десять 37-мм одноствольных и четыре пятиствольных орудий Гочкиса. | Противоминный калибр насчитывал шесть 47-мм одноствольных, десять 37-мм одноствольных и четыре пятиствольных орудий Гочкиса. | |||

| ? | + | Кроме перечисленных, «Гангут» нёс четыре 63,5-мм десантных орудия Барановского. | ||

| === Минно-торпедное вооружение === | === Минно-торпедное вооружение === | |||

| Строка 211: | Строка 211: | |||

| [[Файл:Командир корабля капитан 1 ранга А.А. Бирилёв.jpg|thumb|rihgt|Командир корабля капитан 1 ранга А.А. Бирилёв]] | [[Файл:Командир корабля капитан 1 ранга А.А. Бирилёв.jpg|thumb|rihgt|Командир корабля капитан 1 ранга А.А. Бирилёв]] | |||

| ? | В конце 1894 года «Гангут» при участии старшего | + | В конце 1894 года «Гангут» при участии старшего ассистента судостроителя Д.В. Скворцова проводили тесты на мореходность. Как руководствовалось из его рапорта, при ветре 8 баллов броненосец зарывался носом и был неустойчив на курсе. Командир корабля капитан 1 ранга А.А. Бирилёв вместе со Д.В. Скворцовым составили список недочетов (21 пункт), посреди которых в особенности настораживало «недостаточное сопротивление переборок прогибу, неимение резины на почти всех лючках, дверях, пропущены заклёпки в переборках». Один из офицеров корабля писал, что тот «не оправдал вычислений создателя проекта и сел на 2 фута глубже», а еще владеет при совершенной перегрузке дифферент на нос. Не считая того, что в следствии большущий перегрузки (600т по корпусу и механизмам, переуглубление 0,7м) корабль не мог взять целый резерв угля, штатный трёхмесячный груз предметов обеспечения и продовольствия, потому что главный броневой пояс ушёл бы под воду. Метацентрическая высота составила 88,45см, что было несколько ниже проектных 90см. Вывод главенствующего инспектора кораблестроения Н.К. Глазырина по результатам данных испытаний был неутешителен: «Нахожу, что в подлинной ступени готовности этого броненосца его его опасно высылать в далекое плавание». | |

| ? | Во время стоянки в Ревеле зимой 1894-95 года силами военного порта был проведён ряд работ по улучшению | + | Во время стоянки в Ревеле зимой 1894-95 года силами военного порта был проведён ряд работ по улучшению плотности переборок, люков и дверей, но средств для этого было выделено чрезвычайно мало, их хватило только на 2 траверзные переборки. 17 мая на корабль прибыл его строитель А.Е. Леонтьев. В ходе осмотра он нашёл, что на батарейной палубе переборки на 18-м и 19-м шпангоутах вообще не установлены. В собственных изъяснениях новый командир броненосца капитан 1 ранга К.М. Тикоцкий сослался на несуществующее позволение МТК не становить эти переборки как мешающие «действию брашпильными вымбовками». Никаких мер, однако, предпринято не было, и в кампании 1895 года корабль ходил со всеми давними «болячками». | |

| ? | 5 декабря 1895 года МТК обсудил | + | 5 декабря 1895 года МТК обсудил вероятные методы для устранения перегрузки «Гангута». Одной из важных мер могло стать перебронирование корабля: понижение толщины главного пояса с 406 до 229мм, а каземата — с 203 до 127мм с одновременной подменой сталежелезной брони на закалённую сообразно методике Гарвея — это позволило бы понизить водоизмещение на 371,05т и убавить осадку на 0,269м. Ещё одной вероятной мерой являлась смена 305-мм орудия в барбетной установке на два 229-мм, а четырёх 229-мм пушек в казематах — на такое же число 152-мм, благодаря чему получилось бы облегчить корабль на 196,8т и убавить осадку на 0,152м. | |

| ? | Пункт о | + | Пункт о подмене брони отрицаний у членов МТК не вызвал, а сообразно предлогу артиллерии решили ограничиться подменой 305-мм орудия на 254-мм; кроме того, постановили убрать с корабля 20 сфероконических мин — это позволило бы убавить водоизмещение на 470,27т и осадку на 0,381м. Через некое время план пересмотрели: 305-мм орудие решили оставить на месте, а имевшиеся 229-мм и 152-мм пушки сменить на 8 новейших скорострельных орудий Канэ, «как только Обуховский завод сумеет наладить их производство». Но никаких настоящих мер принято не было: промышленность была полностью загружена срочными заказами для строящихся кораблей, и на «Гангут» совсем не хватало времени. | |

| [[Файл:«Гангут» на Ревельском рейде.jpg|thumb|left|«Гангут» на Ревельском рейде]] | [[Файл:«Гангут» на Ревельском рейде.jpg|thumb|left|«Гангут» на Ревельском рейде]] | |||

| ? | В 1896 году «Гангут» | + | В 1896 году «Гангут» сделал поход по маршруту Кронштадт-Гельсингфорс-Либава-Рижский залив-Ревель. 30 мая в указах о итогах смотра кораблей Практической эскадры контр-адмирал С.О. Макаров писал: «[[„Пётр Великий“]] и „Гангут“ представлялись в примерном порядке. На обоих этих судах особенно хороши все нижние отделения». При этом подмечалось, что в неких водонепроницаемых переборках имеются отверстия, какие адмиралу проявили сами командиры броненосцев. В указе от 9 июня С.О. Макаров с хвалой отозвался о содержании ecnhjqcnd «Гангута»: «Пусть управляющие машинами на миноносцах съездят на „Гангут“ и поглядят, как это делает г. Стратанович — старший механик этого броненосца». | |

| ? | Кампания 1896 года | + | Кампания 1896 года чуть не кончилась для «Гангута» катастрофой. В сентябре, при переходе из Транзунда в Кронштадт, броненосец в проливе Бьерке-Зунд отклонился от курса на лево и налетел на камни Банки Ялкаматала. Управление спасательными работами принял на себя командующий Практической эскадрой контр-адмирал С.О. Макаров, который прибыл на аварийный броненосец с собственного флагманского корабля [[«Пётр Великий»]]. С помощью остальных кораблей эскадры получилось подвести под пробоину пластырь, существенно сократив прибытие воды внутрь корпуса. Потомм броненосец стянули с камней, и он собственным ходом дошёл до Кронштадта, где и стал в док. | |

| ? | + | Броненосец ремонтировался в доке всю зиму. Были заменены 14 листов наружной обшивки, один лист внутреннего вертикального киля и испорченные флоры. К концу весны ремонтные работы подошли к концу, и «Гангут» начал свою заключительную кампанию. | ||

| ? | Броненосец ремонтировался в доке всю зиму. Были заменены 14 листов наружной обшивки, один лист внутреннего вертикального киля и | + | ||

| == Гибель == | == Гибель == | |||

| ? | + | 12 июня броненосец снялся с якоря и направился для исполнения учебных артиллерийских стрельб на плес к северу от острова Рондо. Выйдя в данный район, поставили щит на якорь, прилегли в дрейф и отдали время отобедать экипажу. В 13 ч 15 мин пробили военную тревогу, и «Гангут» начал лавирование у щита, стреляя с обоих бортов орудиями всех калибров, в том числе и 305-мм. В 15 ч 40 мин, когда погода начала портиться и ветер развёл волну силой до 3 баллов, стрельбу закончили. Щит подняли на борт и пошли на Транзунд, имея под парами четыре котла в носовом отделении. Скорость составляла всего 2,5 узла. | ||

| ? | + | В 15 ч 45 мин вахтенные доложили в выходившем из Бьерке-Зунда пароходе «Днепр». В этот момент на корабле ощутили незначимый толчок. В жилой палубе чувство было, как при реверсе с переднего хода на обратный, и только кочегары, стоявшие на вахте, совсем отчетливо услышали скрежет под дном. | ||

| ? | + | Водяную тревогу пробили в 15 ч 50 мин. Командир опустился книзу и удостоверился, что бригада действовала довольно спокойно. Начали разбавлять пары во вспомогательном котле Бельвиля и котле Шанд-Мессона пожарного насоса, однако не обратили внимания, что в крайнем недостаёт, и он вышел из строя. Под предполагаемое пространство пробоины с поддержкой обносных цепочек начали подавать пластырь, однако они разорвались от удара о камень. Тогда решили прикрыть пробоину тентом, для заводки концов которого спустили вельбот. Работу осложняли сложное таранное образование носовой оконечности и усиливавшееся беспокойство. | ||

| ? | В | + | В 15 ч 55 мин застопорили ход и начали задраивать двери водонепроницаемых переборок. Но через 10 мин вода залила топки котлов в правом носовом отделении и через низко расположенный дымоход в течение нескольких минут затопила топки всех другихх котлов. Корабль остался без хода, без освещения и без водоотливных средств. | |

| ? | + | |||

| ? | + | В 16 ч 45 мин подняли сигнал «Терплю бедствие» по интернациональному своду и начали производить выстрелы с перерывом в 1 мин, чтобы привлечь внимание лоцманов на острове Тулуран-Саари (сейчас Вихревой). В 17 ч 20 мин начали запускать сигнальные ракеты. | ||

| ? | + | В 18 ч получилось запустить запасной котёл Бельвиля, и водоотливные средства возобновили работу, однако продуктивность котла была очень мала, и пара не хватало. Вскоре жилая палуба оказалась ниже ватерлинии, и вода пошла через шпигаты, гальюны и умывальники. | ||

| ? | + | К 18 ч 30 мин «Гангут» опустился уже на 2 м. В 19 ч к броненосцу подошёл миноносец № 108, через 10 минут — пароход [[«Улеаборг»]], ещё через 5 минут — крейсер [[«Африка»]]. С.П. Тыртов отдал приказ ввести буксир на крейсер и отвести «Гангут» на мелководие, однако наклон к 19 ч 25 мин перевалил за 10°, и появилась угроза опрокидывания, чреватая смертью огромного числа людей (на «Гангуте», кроме экипажа, находились штаб эскадры, воспитанники разных училищ и классов, оркестр — всего 582 человека). | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | В 16 ч 45 мин подняли сигнал «Терплю бедствие» по | + | ||

| ? | В 18 ч | + | ||

| ? | К 18 ч 30 мин «Гангут» | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| [[Файл:Экипаж покидает тонущий «Гангут».jpg|thumb|rihgt|Экипаж покидает тонущий «Гангут»]] | [[Файл:Экипаж покидает тонущий «Гангут».jpg|thumb|rihgt|Экипаж покидает тонущий «Гангут»]] | |||

| ? | В 21 ч спустили адмиральский флаг, и С.П. Тыртов со штабом перешёл на пароход [[«Днепр»]]. Через пять минут вывели из действия вспомогательный котёл и водоотливные средства. На борту остались | + | В 21 ч спустили адмиральский флаг, и С.П. Тыртов со штабом перешёл на пароход [[«Днепр»]]. Через пять минут вывели из действия вспомогательный котёл и водоотливные средства. На борту остались лишь капитан 1 ранга К.М. Тикоцкий, старший офицер капитан 2 ранга М. Переслени, мичман П. Плен и боцман Г. Мишин. Командир, убедившись, что на борту никого не осталось, последним сел в шлюпку. В 21 ч 40 мин «Гангут» очень быстро начал накреняться на левосторонний борт и исчез под водой. | |

| ? | Для расследования | + | Для расследования событий и обстоятельств смерти корабля была сотворена комиссия под председательством контр-адмирала Р. Р. Дикера. 19 июня комиссия на минном крейсере [[«Лейтенант Ильин»]] отбыла в район крушения. | |

| ? | + | Смерть «Гангута» принудила гораздо серьёзнее относиться к вопросам непотопляемости. 22 февраля 1898 года МТК утвердил аннотацию об испытании водонепроницаемости не только корпуса, но и внутренних переборок наливом воды в отсеки, разработанную на основе предложений С.О. Макарова. По этому поводу старший помощник главного инспектора механической части флота В.И. Афонасьев писал С.О. Макарову: «Злополучный „Гангут“ был тою дубиной, под ударами которой признали, наконец, правильность Ваших требований». Но признания оказалось не достаточно: на уже построенных кораблях нужные работы по улучшению непотопляемости проведены не были, свидетельством чему явилась гибель в Цусимском сражении броненосца [[«Сисой Великий»]] и броненосных крейсеров [[«Адмирал Нахимов»]] и [[«Владимир Мономах»]]. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| === Попытка подъёма === | === Попытка подъёма === | |||

| ? | + | Практически с самого начала работ совместно с флотскими водолазами на «Гангут» спускались и водолазы частных компаний, изучавших вероятность подъёма броненосца, хотя настолько большие корабли еще никогда не поднимали. Уже 20 июня проект подъёма подал французский изобретатель Бретнаша, а 1 августа пришли предписания сразу от трёх французских компаний. Потом подключились Великобритания, США и Швеция. Наиболее 20 прошений о предоставлении «привилегии на подъём» поступило от русских подданных, среди которых были дворяне, крестьяне, студенты, отставные военные, моряки гражданского флота. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | [[Файл:«Гангут» на дне.jpg|thumb|left|«Гангут» на дне в районе гавани Транзунд в выборгском заливе]] | ||

| + | В результате выбор был сделан обычным голосованием: 6 представителей ГУКиС проголосовали за столичный проект, 10 представителей флота — за шведский. Может быть, они побоялись ответственности: отечественный проект обязаны были делать флотские спецы. | |||

| ? | В 1900—1903 годах на «Гангут» | + | В 1900—1903 годах на «Гангут» не один раз опускались воспитанники Кронштадтской водолазной школы, во время которых было поднято огромное численность вещей: 47- и 37-мм орудия Гочкиса, 63,5-мм орудие Барановского, торпедную установку с парового катера, кормовой орёл и немало остальных вещей и железного лома. Летом 1903 года было найдено повышение наклона до 20°. Ил, забивший помещения, не позволял уже проникать в них. | |

| ? | + | «Гангут» и доныне лежит на дне Выборгского залива на глубине 29-30 м. Корабль равномерно стал известным объектом посещения аквалангистами: раз в год на него исполняют спуски две-три экспедиции. | ||

| ? | «Гангут» и | + | ||

Версия 19:32, 20 октября 2014

«Гангут» (1890-1897)

| 29 октября 1888 года Заложен |

| 6 октября 1890 года Спущен на воду |

| октябрь 1894 года Введен в строй |

| 12 июня 1897 года Выведен из боевого состава |

| 6592 / 7142 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 84,7 / 18,9 / 6,99 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 521 чел. Общая численность |

| 28 чел. Офицеры |

| 493 чел. Матросы |

| 406—305 / мм. Пояс/борт |

| 63,5 мм. Палуба |

| 241—216 / 241—216 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 229—203 мм. Барбеты |

| 152 мм. Боевая рубка |

- 1 - 305-мм/35 орудия

- 4 - 229-мм/35 орудия

- 4 - 152-мм/35 орудия

- 6 - 47-мм орудия

- 10 - 37-мм одноствольных орудия Гочкиса

- 4 - 37-мм пятиствольных орудий Гочкиса

- 4 - 63,5-мм десантных орудий Барановского

- 6 - 381-мм минных аппаратов

- сфероконические мины заграждения

«Севастополь», «Петропавловск», «Полтава»

Содержание

История создания

Проектирование

После начала возведения на Балтике 2-ух первых броненосцев 20-летней судостроительной программы — «Императора Александра II» и «Императора Николай I» — появился некий застой, стимулированный колебаниями управления российского флота сравнительно предстоящего пути его развития. С одной стороны, важным и более потенциальным врагом числилась Великобритания, сражаться с которой предполагалось с поддержкой крейсеров, работающих на ее торговыхх маршрутах, раскиданных почти по всему миру. С иной стороны, нужно было снабдить надёжную охрану Балтийского моря от вторжения противников — как Великобритании, этак и остальных стран, в первую очередность Германии и Швеции. На создание структуры оборонительного флота огромную роль игралось интерес минными мощами, и в частности, близость взоров правящего русским морским министерством вице-адмирала И.А. Шестакова идеям французской «молодой школы» адмирала Оба. Сообразно сиим факторам 20-летняя судостроительная программа была изменена в сторону убавления числа броненосцев и роста численности миноносцев. В ноябре 1886 года, невзирая на то, что концепция «молодой школы» была к тому времени нешуточно поколеблена манёврами французского флота, когда броненосцы практически без утрат сумели прорвать оборонительную позицию миноносцев у Балеарских островов, И.А. Шестаков выдал поручение создать новейшую стратегическую программу корабельных построек. Приказ же приступить конструирование третьего броненосца было выдано только 4 июля 1887 года.

Новейший корабль, как и 2 прошлых броненосца, ориентировался на таранную стратегию ведения битвы, для чего более мощнейший артиллерийский огонь обязан размещаться на носу корабля. Но 2 строящихся «императора» представлялись И.А. Шестакову очень большими и чрезвычайно дорогими, потому правящий морским министерством распорядился планировать новейший корабль, исходя из осадки не наиболее 6,1м и скорости 15 узлов и с конкретной охраной(не чрезвычайно толстою бронёй, как пояса сообразно фрахтовой ватерлинии, этак и всей артиллерии). 17 ноября 1887 года было утверждено некоторое количество скорректированное поручение, определяющее, что новейший корабль обязан обладать наиболее мощное оружие, чем уже имеющиеся германские броненосцы, осадку в пределах 6,7м, владеть возможностью дойти от Кронштадта по Зунда и назад совершенным ходом, а в случае последней необходимости свершить переход в Средиземное море и даже на Далекий Восток. Основной калибр корабля это 4 229-мм орудия с длиной ствола 35 калибров, был избран в вере отрешиться от трудных и дорогостоящих гидравлических приводов, нужных для наиболее тяжких артиллерийских систем. Числилось, что снаряды данных пушек будут способны проломить броню имеющихся германских кораблей типа «Ольденбург» и «Захсен»(о том, что немцы за время проектирования и строительства российского броненосца сумеют завести в строй гораздо наиболее массивные корабли, И.А. Шестаков не думал).

11 февраля 1888 года в МТК поступил 1-ый из проектов новейшего броненосца, исследованный социумом Франко-Российских заводов и изображённый уполномоченным этого компании П. К. Дюбуи, чрез некое время свои проекты подали старшой кораблестроитель Э.Е. Гуляев и основной корабельный инженер Санкт-Петербургского порта Н.А. Субботин. 21 мая МТК начал обсуждение всех трёх проектов, сообразно итогам которого 6 июля отличие было отдано проекту Э.Е. Гуляева, имевшему чуток наименьшем(6400т), чем у конкурентов, водоизмещении и одинаковой(14-узлов)скорости более слабенькое оружие(6 229-мм и 4 152-мм орудий с длиной ствола 35 калибров супротив 2-ух 305-мм, четырёх 229-мм и семи-восьми 152-мм), однако более массивное фиксированное распределение: пояс сообразно ватерлинии шириной 406—305 мм(ИСТИНА, накрывавший только 2/3 длины корабля, а не всю грузовую ватерлинию, как предписывалось поручением и как было изготовлено на «императорах»), траверзы — 241 и 216 мм, нательный каземат — 267 мм, высокий каземат — 152 мм, броневая палуба — 63,5-32 мм. 2 229-мм орудия сообразно проекту Э.Е. Гуляева располагались в барбетной аппарате в носу корабля, а другие 4 — в казематах. Таковым образом, сообразно схеме расположения главный артиллерии проект был подобен на броненосец «Императора Александра II» с той только различием, что две 305-мм пушки в барбете были изменены на две 229-мм. Основывать корабль было заметано на казённом Новеньком Адмиралтействе, сразу была утверждена и спецификация сообразно корпусу броненосца.

Постройка

Стройку «броненосного корабля № 3 для Балтийского моря» началось в эллинге Новейшего Адмиралтейства 29 октября 1888 года и велось очень высочайшими темпами. Строителем был назначен младший кораблестроитель А. Е. Леонтьев 2-й. Сообразно утверждённой спецификации, броненосец обязан был обладать последующие кораблестроительные составляющие:

- водоизмещение 6592 т;

- длину между перпендикулярами 84,7 м;

- ширину по грузовой ватерлинии 18,9 м;

- осадку в полном грузу на ровный киль 6,4 м.

Листовую, угловую, тавровую и иную сталь поставлял Александровский сталелитейный и сталерельсовый завод, броню — Адмиралтейские Ижорские фабрики, паровые котлы и ключевые машины — Балтийский завод, орудия — Обуховский завод, станки 152-мм орудий —Металлический, а сгонки 229-мм орудий и 381-мм торпедные аппараты — Сообщество Путиловских заводов.

28 января 1889 года новый броненосец был зачислен в перечни флота с присвоением ему имени «Гангут». Назван корабль был в честь победы российского флота в Гангутской битве, а 20 мая свершилась официальная закладка в пребывании правителя Александра III, императрицы Марии Фёдоровны, генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича, правящего морским министерством вице-адмирала Н.М. Чихачёва, главенствующего корабельного инженера Н.А. Субботина и остальных официальных лиц.

Скоро в проект было внесено 1-ое серьёзное модифицирование: 5 июня МТК внес предложение сменить 2 229-мм 35-калиберных орудия в барбетной аппарате на одну 305-мм пушку с длиной ствола 30 калибров(конкретно такие орудия устанавливались на «императорах»). Барбетную установку для него предполагалось выписать Железному заводу, уже имевшему нужный эксперимент, однако Н.М. Чихачёв распорядился вести конкурс и притянуть особо Путиловский и Обуховский фабрики. Крайний отказался сходу, и в результате на основании заключения МТК от 16 января 1890 года правящий морским министерством вынес конечное заключение: «разрешаю изготовка станка для 12-дм пушки корабля „Гангут“ дать Социуму Путиловских заводов, невзирая на заявленную им высшую стоимость против Металлического завода».

Замена орудия повлекла за собой модифицирование конструкции корпуса в районе размещения барбетной установки, но масса возросла только на 25т, что позволило избежать появления конструктивного дифферента на нос.

В конце октября 1890 года было решено сменить 30-калиберную 305-мм пушку на наиболее сильную 35-калиберную. Договор на изготовку форштевня, ахтерштевня и рулевой рамы, какие руководствовалось отлить из «беспузыристой» стали Сименс-Мартена, был заключён Главным управлением кораблестроения и снабжений (ГУКиС) 31 июля 1889 года. Крепления гребных валов заказали Александровскому заводу, однако их рассверловку обязан был исполнить Балтийский завод.

К началу 1890 года отказались от грот-мачты, заменив её флагштоком (в дальнейшем, 25 октября 1890 года, отказались и от него), упразднили вторую дымовую трубу. Поменялось размещение устройств, обводы казематов, уменьшились порты 229-мм орудий, ахтерштевень был смещен обратно на 0,91м, чтоб получилось расположить увеличившиеся в поперечнике гребные винты.

Ещё в октябре 1889 г. были проведены тесты на водонепромокаемость внешной обшивки дна и бортов путём налива воды в отсеки. Итоги были сочтены удовлетворительными. 5 июня 1890 года осмотрели и испытали форштевень, 13 июля — крепления гребных валов, причём подмечалось, что «по качеству сплава испытываемая отливка далековато превосходит запросы, поставленные для приёма железных отливок». 23 июня были освидетельствованы и испытаны гидравлическим давлением 4 паровых котла, остальные 4 приняли 18 июля. Незадолго до этого, 5 июля, удачно прошло обследование сделанные Балтийским заводом стальные дейдвудные трубы «до обделки их в медную облицовку». Спуск корабля на воду состоялся 6 октября 1890 года. Углубление носом составило 3,28 м, кормой — 3,43 м; «воды в трюме и перегиби при спуске нет», — отрапортовал в МТК командир корабля капитан 1 ранга Н.И. Скрыдлов.

Однако опосля спуска броненосца на воду темп работ существенно снизился, что разъясняется основным образом неизменными переменами в проекте и нерасторопностью бюрократической машинки ГУКиС. Этак, лишь в феврале 1891 года заключили договор с Социумом Путиловских заводов на изготовка водоотливной системы, а чертежи 305-мм барбетной установки утвердили только в мае. В следствии ошибок при изготовлении шаблонов 4 плиты главенствующего броневого пояса не подошли, и их довелось дать строившемуся броненосцу «Наварин», а для «Гангута» довелось выписать новейшие.

Швартовные тесты удачно закончились 18 сентября 1892 года. К тому времени навесили практически всю броню, за исключением 16 плит каземата 229-мм орудий и 5 плит военный рубки. Еще оставались незаконченными якорное и управляющее устройства, водоотливная и вентиляционная системы, паровое нагревание, камбуз, обработка кают. Тем не менее, 14 октября броненосец собственным ходом в сопровождении восьми буксиров перешёл в Кронштадт, в каком месте его достройка была продолжена.

Испытания

3 июля 1893 года «Гангут» в первый раз вышел на ходовые тесты, но уже через 19 дней возвратился в гавань для устранения найденных поломок. Основной командир Кронштадтского порта контр-адмирал П.П. Андреев, обеспокоенный медленной достройкой корабля, провозгласил особую комиссию, которая 28 октября именовала последующие предпосылки незавершённости строительства:

- уменьшение «штата служащих» по время постройки и частая смена их состава;

- задержка доставки броневых плит с Ижорского завода;

- отправление броненосца в Кронштадт, когда работы Санкт-Петербургского порта были ещё не окончены;

- «особенно суровая» зима 1892-93 годов.

30 сентября состоялся шестичасовой пробег на полном ходу. При давлении пара в котлах 7,7-7,8 атм., машины развили суммарную мощность 5282,5 и.л.с., средняя скорость составила 13,78 узлов, причём наблюдалась сильная вибрация верхней доли цилиндров. Так как контрактной мощности и скорости добиться не получилось, МТК признал тесты неудовлетворительными и журналом от 10 мая 1894 года постановил подтвердить их.

Только в июле 1894 года «Гангут» начал кампанию, а в августе под флагом правящего морским министерством П.П. Тыртова сделал поход в Либаву. 12 сентября корабль вышел на повторную пробу машин. На этот раз они работали гладко, без стука и нагревания отдельных долей, но 14-узловой контрактной скорости опять добиться не получилось: при осадке 6,99 м, что подходило водоизмещению 7142 т, и давлении пара 8,6 атм корабль смог взростить наибольший ход 13,89 узлов и обычный 13,46 узлов, при этом машины развили наибольшую мощность 5969 и.л.с. и среднюю 5551,6 и.л.с. при 90,5 оборотах винтов в минуту. Сообразно расчётам, 10-узловым ходом он сумел бы пройти 2000 миль. Чтоб добиться контрактной скорости, спецы Балтийского завода предложили нарастить тягу в котлах маршрутом роста трубы на 3-4 м. Непонятно, напугал ли управляющих флота вероятный наружный разряд и без такого неловкого корабля либо же они решили не растрачивать доп средства на усовершенствование военный единицы сомнительной ценности, однако было заметано наслаждаться приобретенной скоростью и тем, что к работе машин претензий не появилось.

Описание конструкции

Корпус

Корпус корабля набирался из железных листов, прокатанных сообразно методике Сименс-Мартена. Поперечный комплект состоял из 83 шпангоутов; шпация в районе 20-69 шпангоутов составляла 1219 мм, дальше к носу и корме — 914 мм. Шпангоуты 20, 24, 29, 32, 36, 40, 44, 48, 52 и 55 являлись водонепроницаемыми. Над броневым поясом меж шпангоутами не бронированного борта устанавливались промежные стойки.

Продольный комплект имел с обоих бортов по 4 стрингера. Они изготавливались из 1-го ряда железных листов (толщина 10,3 мм, длина 4,88-6,10 м) и постоянных железных угольников, имевших сообразно внешней кромке габариты 76,2×88,9 мм и толщину 11,1 мм, а по внутренней кромке — 76,2×76,2 и 15,9 мм. Четвёртый стрингер обоих бортов являлся водонепроницаемым сообразно всей длине, а второй стрингер — водонепроницаемым в носовой и кормовой частях, где он являлся продолжением пола в коридорах гребных валов.

Вертикальный киль состоял из одного ряда стальных листов длиной от 4,88 до 6,10 м и шириной 965 мм, горизонтальный киль — из листов в два слоя: верхний толщиной 15,9 мм, нижний — 19,1 мм. Вертикальный киль соединялся с горизонтальным двойной угловой сталью, имевшей по нижней кромке размеры 101,6×101,6 мм при толщине 15,9 мм, а по верхней кромке — 76,2×76,2 и 11,1 мм.

Форштевень, ахтерштевень и рулевая рама изготавливались из стали.

Двойное дно простиралось от 20 до 69 шпангоута и имело высоту от киля до четвёртого стрингера. Оно собиралось из листов толщиной 9,5 мм на протяжении машинного и котельных отделений и 7,9 мм в прочий доли. Продолжением внутреннего дна кверху на протяжении машинного и котельных отделений являлись продольные переборки угольных ям. Переборки бортовых коридоров шли от 20 до 69 шпангоута и имели толщину 7,9 мм. Не считая того, что в котельных отделениях (36-65 шпангоуты на возвышенности от внутреннего дна до жилой палубы) имелась продольная диаметральная водонепроницаемая перегородка толщиной 7,9-9,5 мм. Корпус был разделён на отсеки четырнадцатью поперечными водонепроницаемыми переборками, усиленными на 6, 36, 44, 52, 69 шпангоутах: их толщина на протяжении от внутреннего дна до жилой палубы составляла 9,5 мм против 6,4 мм у других переборок. Было предвидено, что все отверстия для труб разных систем и штоков в водонепроницаемых переборках и палубах обязаны обладать фланцами с набивными втулками и проделываться «совершенно водонепроницаемо».

Верхнюю палубу поверх стальной настилки планировалось накрыть 76,2-мм сосновыми досками шириной 152,4мм, но 23 декабря 1888 года МТК отдал приказ сменить их тиковыми досками), ватервейсы выполнялись из 127-мм тиковых досок. Настил жилой палубы выполнялся из сосновых досок толщиной 63,5мм.

Бронирование

Основной латный пояс состоял из сталежелезных плит высотой 2,13м. Крепление плит исполнялось методом, принятом на броненосце «Император Николай I»: болтами с внутренней стороны на древесной подкладке из лиственничных брусьев толщиной 178мм. Толщина плит на протяжении котельных и машинных отделений на возвышенности 1,07м от верхней кромки составляла 406мм, а потом убавлялась к нижней кромке до 203мм. В нос и корму от котельных и машинных отделений она составляла 356 и 305мм в верхней части и 178 и 152мм у нижней кромки соответственно. По проекту над грузовой ватерлинией пояс возвышался на 0,91м.

Над главным шёл верхний пояс из 127-мм плит.

Оба пояса замыкались броневыми траверзами, имевшими толщину 241мм у носового и 216мм у кормового траверза и устанавливавшимися на лиственничной подкладке толщиной 178мм.

Плоская броневая палуба состояла из двух слоёв стальных листов общей толщиной 63,5мм.

Барбет 305-мм орудия защищался 229-мм броневыми плитами, установленными на лиственичной подкладке толщиной 203 мм. Под верхней палубой толщина брони, защищавшей систему подачи боеприпасов из погреба к орудию, снижалась до 203мм.

Каземат 229-мм орудий защищался 203-мм бронёй.

Боевая рубка имела толщину 152мм.

Энергетическая установка и ходовые качества

Две ключевые паровые машины тройного расширения имели сообразно проекту суммарную мощность 6000 л.с. при естественной тяге и 9500 л.с. при форсировании. На испытаниях добиться контрактной мощности не получилось, она составила только 5969 и.л.с. при 90,5 об/мин. Цилиндры высочайшего давления имели поперечник 889мм, среднего давления — 1295,4 мм, невысокого давления — 1955,8 мм. Каждая из машин приводила во вращение собственный винт диаметром 5,18 м.

Пар производили 8 цилиндрических огнетрубных котлов, размешённых в 2-ух котельных отделениях. Рабочее давление пара составляло 9,1 атм, общая нагревательная поверхность — 134,45 кв.м, площадь колосниковых решёток — 53,88 кв.м.

Вспомогательное оборудование

Водоотливная система сообразно проекту включала 2 водоотливные турбины (центробежных насоса) производительностью 750 т/ч и одну на 250 т/ч (их приводили в движение паровые машины системы Брудерхуда), а ещё 2 эжектора Фридмана № 10 по 250 т/ч. Все эти насосы были подключены к общей «магистральной трубе» диаметром 356 мм, что позволяло откачивать воду из любого отсека соединёнными усилиями — естественно, при условии, что эта труба была целой. Не считая того, что для откачивания воды могли употребляться две циркуляционные и 4 трюмные машинные помпы, пожарный насос с паровой машиной системы Шанд-Мессона и 3 ручных помпы Стона. В ходе постройки состав водоотливных и пожарных средств, может быть, пересмотрели, так как по ним имеющие отличия данные: 2 турбины и 2 эжектора в котельных отделениях (по 750 и 250 т/ч соответственно), ещё по одной турбине в носовой части и за кормовой машинной переборкой, две циркуляционные и 4 трюмные машинные помпы и 2 пожарных насоса (по 125 т/ч).

На корабле предусматривалась установить 2 мачты со стрелами для подъёма гребных судов и военными марсами для размещения малокалиберных пушек, однако в ходе постройки от одной из мачт отказались.

Якорное устройство включало паровой шпиль, два становых адмиралтейских якоря массой по 4,68 т и 2 вспомогательных якоря системы Мартина такой же массы.

Набор рабочих и спасательных шлюпок включал 2 минных и один паровой 34-футовые катера, два 18-вёсельных баркаса, один 16-вёсельный рабочий катер, по два 14-вёсельных лёгких катера, 6-вёсельных вельбота и 6-вёсельных яла.

Вооружение

Главный калибр

Основной калибр представлял собой одну 305-мм пушку с длиной ствола в 35 калибров, поставленной в носу корабля в барбетной аппарате, а также четырьмя 229-мм 35-калиберными пушками в личных казематах — по 2 с обоих бортов, причём теоретически в любой направленности могли одновременно стрелять 2 таких орудия.

Вспомогательная/зенитная артиллерия

Средний калибр включал четыре 152-мм 35-калиберных орудия, не имевших специальной броневой защиты. Противоминный калибр насчитывал шесть 47-мм одноствольных, десять 37-мм одноствольных и четыре пятиствольных орудий Гочкиса. Кроме перечисленных, «Гангут» нёс четыре 63,5-мм десантных орудия Барановского.

Минно-торпедное вооружение

Броненосец был вооружён шестью 381-мм минными аппаратами, а также сфероконическими минами заграждения.

История службы

В конце 1894 года «Гангут» при участии старшего ассистента судостроителя Д.В. Скворцова проводили тесты на мореходность. Как руководствовалось из его рапорта, при ветре 8 баллов броненосец зарывался носом и был неустойчив на курсе. Командир корабля капитан 1 ранга А.А. Бирилёв вместе со Д.В. Скворцовым составили список недочетов (21 пункт), посреди которых в особенности настораживало «недостаточное сопротивление переборок прогибу, неимение резины на почти всех лючках, дверях, пропущены заклёпки в переборках». Один из офицеров корабля писал, что тот «не оправдал вычислений создателя проекта и сел на 2 фута глубже», а еще владеет при совершенной перегрузке дифферент на нос. Не считая того, что в следствии большущий перегрузки (600т по корпусу и механизмам, переуглубление 0,7м) корабль не мог взять целый резерв угля, штатный трёхмесячный груз предметов обеспечения и продовольствия, потому что главный броневой пояс ушёл бы под воду. Метацентрическая высота составила 88,45см, что было несколько ниже проектных 90см. Вывод главенствующего инспектора кораблестроения Н.К. Глазырина по результатам данных испытаний был неутешителен: «Нахожу, что в подлинной ступени готовности этого броненосца его его опасно высылать в далекое плавание».

Во время стоянки в Ревеле зимой 1894-95 года силами военного порта был проведён ряд работ по улучшению плотности переборок, люков и дверей, но средств для этого было выделено чрезвычайно мало, их хватило только на 2 траверзные переборки. 17 мая на корабль прибыл его строитель А.Е. Леонтьев. В ходе осмотра он нашёл, что на батарейной палубе переборки на 18-м и 19-м шпангоутах вообще не установлены. В собственных изъяснениях новый командир броненосца капитан 1 ранга К.М. Тикоцкий сослался на несуществующее позволение МТК не становить эти переборки как мешающие «действию брашпильными вымбовками». Никаких мер, однако, предпринято не было, и в кампании 1895 года корабль ходил со всеми давними «болячками». 5 декабря 1895 года МТК обсудил вероятные методы для устранения перегрузки «Гангута». Одной из важных мер могло стать перебронирование корабля: понижение толщины главного пояса с 406 до 229мм, а каземата — с 203 до 127мм с одновременной подменой сталежелезной брони на закалённую сообразно методике Гарвея — это позволило бы понизить водоизмещение на 371,05т и убавить осадку на 0,269м. Ещё одной вероятной мерой являлась смена 305-мм орудия в барбетной установке на два 229-мм, а четырёх 229-мм пушек в казематах — на такое же число 152-мм, благодаря чему получилось бы облегчить корабль на 196,8т и убавить осадку на 0,152м.

Пункт о подмене брони отрицаний у членов МТК не вызвал, а сообразно предлогу артиллерии решили ограничиться подменой 305-мм орудия на 254-мм; кроме того, постановили убрать с корабля 20 сфероконических мин — это позволило бы убавить водоизмещение на 470,27т и осадку на 0,381м. Через некое время план пересмотрели: 305-мм орудие решили оставить на месте, а имевшиеся 229-мм и 152-мм пушки сменить на 8 новейших скорострельных орудий Канэ, «как только Обуховский завод сумеет наладить их производство». Но никаких настоящих мер принято не было: промышленность была полностью загружена срочными заказами для строящихся кораблей, и на «Гангут» совсем не хватало времени.

В 1896 году «Гангут» сделал поход по маршруту Кронштадт-Гельсингфорс-Либава-Рижский залив-Ревель. 30 мая в указах о итогах смотра кораблей Практической эскадры контр-адмирал С.О. Макаров писал: «„Пётр Великий“ и „Гангут“ представлялись в примерном порядке. На обоих этих судах особенно хороши все нижние отделения». При этом подмечалось, что в неких водонепроницаемых переборках имеются отверстия, какие адмиралу проявили сами командиры броненосцев. В указе от 9 июня С.О. Макаров с хвалой отозвался о содержании ecnhjqcnd «Гангута»: «Пусть управляющие машинами на миноносцах съездят на „Гангут“ и поглядят, как это делает г. Стратанович — старший механик этого броненосца».

Кампания 1896 года чуть не кончилась для «Гангута» катастрофой. В сентябре, при переходе из Транзунда в Кронштадт, броненосец в проливе Бьерке-Зунд отклонился от курса на лево и налетел на камни Банки Ялкаматала. Управление спасательными работами принял на себя командующий Практической эскадрой контр-адмирал С.О. Макаров, который прибыл на аварийный броненосец с собственного флагманского корабля «Пётр Великий». С помощью остальных кораблей эскадры получилось подвести под пробоину пластырь, существенно сократив прибытие воды внутрь корпуса. Потомм броненосец стянули с камней, и он собственным ходом дошёл до Кронштадта, где и стал в док.

Броненосец ремонтировался в доке всю зиму. Были заменены 14 листов наружной обшивки, один лист внутреннего вертикального киля и испорченные флоры. К концу весны ремонтные работы подошли к концу, и «Гангут» начал свою заключительную кампанию.

Гибель

12 июня броненосец снялся с якоря и направился для исполнения учебных артиллерийских стрельб на плес к северу от острова Рондо. Выйдя в данный район, поставили щит на якорь, прилегли в дрейф и отдали время отобедать экипажу. В 13 ч 15 мин пробили военную тревогу, и «Гангут» начал лавирование у щита, стреляя с обоих бортов орудиями всех калибров, в том числе и 305-мм. В 15 ч 40 мин, когда погода начала портиться и ветер развёл волну силой до 3 баллов, стрельбу закончили. Щит подняли на борт и пошли на Транзунд, имея под парами четыре котла в носовом отделении. Скорость составляла всего 2,5 узла.

В 15 ч 45 мин вахтенные доложили в выходившем из Бьерке-Зунда пароходе «Днепр». В этот момент на корабле ощутили незначимый толчок. В жилой палубе чувство было, как при реверсе с переднего хода на обратный, и только кочегары, стоявшие на вахте, совсем отчетливо услышали скрежет под дном.

Водяную тревогу пробили в 15 ч 50 мин. Командир опустился книзу и удостоверился, что бригада действовала довольно спокойно. Начали разбавлять пары во вспомогательном котле Бельвиля и котле Шанд-Мессона пожарного насоса, однако не обратили внимания, что в крайнем недостаёт, и он вышел из строя. Под предполагаемое пространство пробоины с поддержкой обносных цепочек начали подавать пластырь, однако они разорвались от удара о камень. Тогда решили прикрыть пробоину тентом, для заводки концов которого спустили вельбот. Работу осложняли сложное таранное образование носовой оконечности и усиливавшееся беспокойство.

В 15 ч 55 мин застопорили ход и начали задраивать двери водонепроницаемых переборок. Но через 10 мин вода залила топки котлов в правом носовом отделении и через низко расположенный дымоход в течение нескольких минут затопила топки всех другихх котлов. Корабль остался без хода, без освещения и без водоотливных средств.

В 16 ч 45 мин подняли сигнал «Терплю бедствие» по интернациональному своду и начали производить выстрелы с перерывом в 1 мин, чтобы привлечь внимание лоцманов на острове Тулуран-Саари (сейчас Вихревой). В 17 ч 20 мин начали запускать сигнальные ракеты. В 18 ч получилось запустить запасной котёл Бельвиля, и водоотливные средства возобновили работу, однако продуктивность котла была очень мала, и пара не хватало. Вскоре жилая палуба оказалась ниже ватерлинии, и вода пошла через шпигаты, гальюны и умывальники. К 18 ч 30 мин «Гангут» опустился уже на 2 м. В 19 ч к броненосцу подошёл миноносец № 108, через 10 минут — пароход «Улеаборг», ещё через 5 минут — крейсер «Африка». С.П. Тыртов отдал приказ ввести буксир на крейсер и отвести «Гангут» на мелководие, однако наклон к 19 ч 25 мин перевалил за 10°, и появилась угроза опрокидывания, чреватая смертью огромного числа людей (на «Гангуте», кроме экипажа, находились штаб эскадры, воспитанники разных училищ и классов, оркестр — всего 582 человека).

В 21 ч спустили адмиральский флаг, и С.П. Тыртов со штабом перешёл на пароход «Днепр». Через пять минут вывели из действия вспомогательный котёл и водоотливные средства. На борту остались лишь капитан 1 ранга К.М. Тикоцкий, старший офицер капитан 2 ранга М. Переслени, мичман П. Плен и боцман Г. Мишин. Командир, убедившись, что на борту никого не осталось, последним сел в шлюпку. В 21 ч 40 мин «Гангут» очень быстро начал накреняться на левосторонний борт и исчез под водой.

Для расследования событий и обстоятельств смерти корабля была сотворена комиссия под председательством контр-адмирала Р. Р. Дикера. 19 июня комиссия на минном крейсере «Лейтенант Ильин» отбыла в район крушения.

Смерть «Гангута» принудила гораздо серьёзнее относиться к вопросам непотопляемости. 22 февраля 1898 года МТК утвердил аннотацию об испытании водонепроницаемости не только корпуса, но и внутренних переборок наливом воды в отсеки, разработанную на основе предложений С.О. Макарова. По этому поводу старший помощник главного инспектора механической части флота В.И. Афонасьев писал С.О. Макарову: «Злополучный „Гангут“ был тою дубиной, под ударами которой признали, наконец, правильность Ваших требований». Но признания оказалось не достаточно: на уже построенных кораблях нужные работы по улучшению непотопляемости проведены не были, свидетельством чему явилась гибель в Цусимском сражении броненосца «Сисой Великий» и броненосных крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Владимир Мономах».

Попытка подъёма

Практически с самого начала работ совместно с флотскими водолазами на «Гангут» спускались и водолазы частных компаний, изучавших вероятность подъёма броненосца, хотя настолько большие корабли еще никогда не поднимали. Уже 20 июня проект подъёма подал французский изобретатель Бретнаша, а 1 августа пришли предписания сразу от трёх французских компаний. Потом подключились Великобритания, США и Швеция. Наиболее 20 прошений о предоставлении «привилегии на подъём» поступило от русских подданных, среди которых были дворяне, крестьяне, студенты, отставные военные, моряки гражданского флота.

В результате выбор был сделан обычным голосованием: 6 представителей ГУКиС проголосовали за столичный проект, 10 представителей флота — за шведский. Может быть, они побоялись ответственности: отечественный проект обязаны были делать флотские спецы.

В 1900—1903 годах на «Гангут» не один раз опускались воспитанники Кронштадтской водолазной школы, во время которых было поднято огромное численность вещей: 47- и 37-мм орудия Гочкиса, 63,5-мм орудие Барановского, торпедную установку с парового катера, кормовой орёл и немало остальных вещей и железного лома. Летом 1903 года было найдено повышение наклона до 20°. Ил, забивший помещения, не позволял уже проникать в них.

«Гангут» и доныне лежит на дне Выборгского залива на глубине 29-30 м. Корабль равномерно стал известным объектом посещения аквалангистами: раз в год на него исполняют спуски две-три экспедиции.

Литература и источники информации

Литература

- М. А. Богданов, А. А. Гармашев. Эскадренные броненосцы «Гангут» и «Наварин». Журнал «Стапель» № 4 за 2007 год. — СПб., ЛеКо, 2007 г.

- В. Я. Крестьянинов. Судьба эскадренного броненосца «Гангут». Журнал «Судостроение» № 7 за 1986 год.

- А. А. Чернышов. Книга «Погибли без боя» 2012 год.

Ссылки

https://www.polytech21.ru/ship/index.php?id=7 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86) https://tsushima.su/RU/libru/i/Page_6/page_13/krestik-gangut/