610-мм торпеда Тип 93

| Версия 11:32, 27 июня 2014 Новая страница: «{{Карточка Торпеды <!-- Основные данные --> |Название_торпеды = 61-cм торпеда обр. 93 (Торпеда Ти…» | Версия 11:33, 27 июня 2014 | |||

| Строка 52: | Строка 52: | |||

| == Характеристики и модификации == | == Характеристики и модификации == | |||

| === Скорости и дальность === | === Скорости и дальность === | |||

| ? | 22,000 м, при 48 - 50 узлах (89 | + | 22,000 м, при 48 - 50 узлах (89 - 93 км/ч) | |

| ? | 33,000 м, при 37 - 39 узлах (69 | + | 33,000 м, при 37 - 39 узлах (69 - 72 км/ч) | |

| ? | 40,400 м, при 33 - 35 узлах (61 | + | 40,400 м, при 33 - 35 узлах (61 - 65 км/ч) | |

| + | ||||

| === Модификации === | === Модификации === | |||

| Тип 93 Модель 1 — базовая модификация, принята на вооружение в 1933 году боевая часть: 490 кг TNA (тринитроанизол с тротиловым эквивалентом 1,06). <br /> | Тип 93 Модель 1 — базовая модификация, принята на вооружение в 1933 году боевая часть: 490 кг TNA (тринитроанизол с тротиловым эквивалентом 1,06). <br /> | |||

Версия 11:33, 27 июня 2014

61-cм торпеда обр. 93 (Торпеда Тип 93 (яп. 九三式魚雷 Кусан сики-гёрай)) Японская кора

[[Файл:|348px|center]]| Кислородная торпеда Тип |

| Японская Империя Страна производства |

| Контр-адмирал Кандзи Кисимито (Kaneji Kishimoto) и капитан Тосихидэ Асакума (Toshihide Asakuma) Разработчик |

| 1928 - 1933 Разработано |

| 1933 - 1945 Годы производства |

| Тип 97, Тип 95 Модификации |

| Императорский Флот Японии Состояло на вооружении |

| 1933 - 1945 Годы эксплуатации |

| Могами (1934), Фурутака, Хагуро, Нати Было установлено на |

| Вторая Мировая Война Войны и конфликты |

| 610 мм. Диаметр |

| 490 кг. Заряд взрывчатого вещества |

| контактный Тип взрывателя |

| 40 000 м. Максимальная дальность |

| парогазовый, в качестве окислителя кислород (98%) Двигатель |

Содержание

История разработки

Торпеды, как и самолёты, строятся вокруг двигателя. Наиболее распространённым типом корабельных торпед времён Второй Мировой были парогазовые (или wet-heater в англоязычной терминологии). Принцип работы их двигателей упрощённо можно описать так: углеводородное горючее (керосин, спирт и т. д.), окислитель (по понятным причинам использовать кислород из атмосферы невозможно) и рабочее тело (вода) подаются в камеру сгорания/газогенератор; получившийся водяной пар вместе с продуктами сгорания поступают в циллиндры паровой машины (или на лопатки паровой турбины), приводящей в движение гребные винты. Главный недостаток заключался в том, что значительную часть объёма торпеды приходится отводить под окислитель – плотность даже сильно сжатого газа намного меньше, чем у жидкостей.

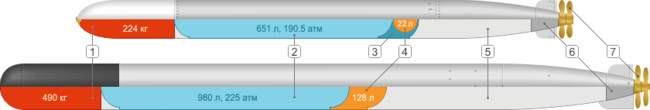

Компоновка тяжёлых корабельных торпед 21" (533-мм) Mark 15 (США, 1935 г.) и 61-см обр. 93 (Япония, 1935 г.): 1) Боевая часть. 2) Танк с окислителем. 3) Танк с пресной водой. 4) Топливный танк. 5) Технический отсек – камера сгорания/газогенератор, паровая турбина или двигатель, редуктор, гребной вал, системы управления и стабилизации. 6) Приводы рулей направления и глубины. 7) Гребные винты

Использовать в качестве окислителя кислород гораздо эффективней, чем воздух, состоящий на 78% из азота, который никак не участвует в процессе сгорания топлива и является мёртвым грузом. Таким образом, переход на кислород автоматически обеспечивает значительное увеличение скорости и дальности хода, а также позволяет увеличить размер боевой части – при тех же общей массе и габаритах. Тем более, что теоретически парогазовый двигатель может работать на любом окислителе. Но только теоретически – дьявол, как известно, скрывается в деталях. Сам по себе кислород не горит и не взрывается, однако в кислородной атмосфере температура воспламенения – часто с последующей детонацией – многих других веществ стремительно падает, со всеми вытекающими последствиями. Возможно, вы слышали истории про масло, попавшее на редуктор кислородного баллона. Именно с подобными проблемами столкнулись инженеры в США, Великобритании, Италии – словом везде, где в начале 1920-х годов пытались экспериментировать с кислородом в качестве окислителя.

Японцы тоже экспериментировали с кислородными торпедами, но около 1924 г., после ряда взрывов и пожаров, это направление – как и везде – было признано бесперспективным и закрыто. Эта история могла закончится тогда же, если бы в 1927 г. Императорский флот Японии не направил в Великобританию, на «Whitehead Torpedo Works», делегацию из восьми специалистов во главе с капитан-лейтенант-инженером (впоследствии контр-адмиралом) Сидзуо Ояги для ознакомления с новыми британскими торпедами – с целью выбора моделей для закупки. Что произошло далее – в деталях неизвестно. По одной из версий, во время посещения линкора «Нельсон» японцы заметили в торпедной компрессорной корабля кислородное оборудование, а может до них просто дошли какие-то слухи. Так или иначе, в 1928 г. в Японию ушёл обстоятельный доклад о том, что британцы секретно испытывают и планируют принять на вооружение 24" (610-мм) кислородные торпеды.

Истина, как обычно, лежала где-то посредине. Британцы действительно разработали и приняли на вооружение 24,5" (622-мм) торпеды Mark I, и они действительно экспериментировали с парогазовыми двигателями на кислороде (точнее, на обогащённом кислородом сжатом воздухе), которые они планировали применять как на 24,5", так и на 21" (533-мм) торпедах Mark VII. Однако в результате они отказались даже от обогащённого воздуха (более того, вскоре они отказались и от самих парогазовых двигателей), а 24,5" торпедами были вооружены лишь два линкора типа «Нельсон». Именно такими торпедами была произведена впоследствии единственная в истории результативная торпедная атака одного линейного корабля другим – знаменитый бой с «Бисмарком» 27 мая 1941 г. (предполагается, что одна из торпед линкора «Родней» попала-таки в цель).

Но вернёмся к нашим японцам. Получив информацию о том, что проблемы с кислородом были британцами каким-то образом решены, соответствующий японский проект получил новое дыхание, и в конце того же 1928 г. в лабораториях арсенала ВМФ в Куре закипела работа. Теперь японцы хотя бы были уверены, что проблема в принципе решаема, оставалось «всего лишь» найти это решение – и они его нашли. Японские инженеры не пытались изобретать велосипед, за основу был взят стандартный парогазовый двигатель Уайтхеда, который они и доводили для безопасного использования окислителя из чистого кислорода. Началась упорная борьба с теми самыми деталями, в которых «скрывается дьявол».

Конструкторы из Куре перекомпоновали двигательный отсек торпеды, чтобы избавиться от изгибов малого радиуса в магистралях подачи окислителя с тем, чтобы в этих изгибах не могли скопиться посторонние вещества. Была также отработана технология полировки внутренних поверхностей магистралей, клапанов и редукторов – с той же целью. Поскольку большинство возгораний и взрывов приходилось на момент запуска двигателя – была добавлена система запуска на сжатом воздухе, лишь затем постепенно замещавшемся кислородом. Была разработана методика промывки, продувки и затем герметизации магистралей окислителя перед заправкой кислородного танка. И так далее...

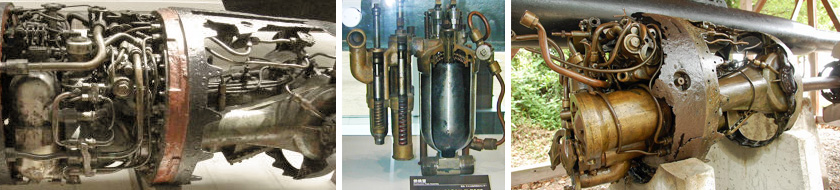

1. Двигательный отсек 61-см торпеды обр. 93, слева виден баллон со сжатым воздухом для безопасного запуска двигателя, справа – паровой двигатель. За многочисленными трубками видна камера сгорания/газогенератор. 2. Отдельно камера сгорания/ газогенератор, учебный разрез. 3. Собственно двухциллиндровый паровой двигатель Уайтхеда и гребной вал.

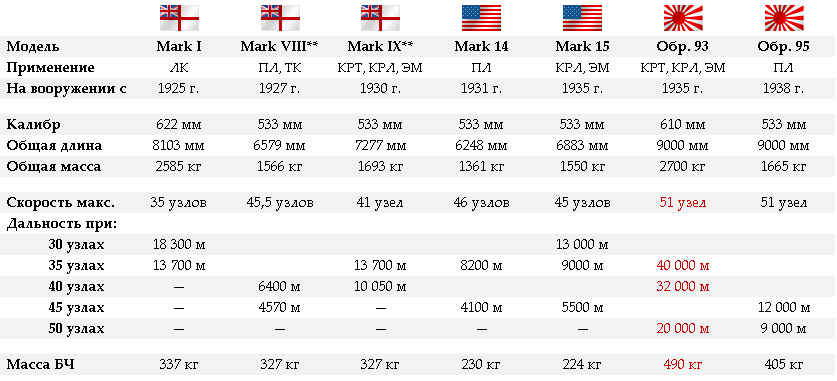

На первый взгляд, все эти доработки выглядят достаточно мелкими и очевидными, но в реальности это заняло более четырёх лет упорной работы и экспериментов – к 1930 г. удалось освоить обогащённый до 50% кислорода сжатый воздух, и лишь в 1933 г. были созданы первые стабильно работающие прототипы на почти чистом (98%) кислороде. Затем последовали их многочисленные испытания и доводка, плюс разработка торпедных аппаратов под новое оружие (предыдущие модели японских 610-мм торпед были на полметра короче и заметно легче); кроме того, возросшие скорость и дальность требовали серьёзного улучшения систем управления, прежде всего гироскопов. Наконец, 28 ноября 1935 г. новая торпеда была принята на вооружение под обозначением «кусан-сики гёрай» (торпеда обр. 93 [1933] года). То, насколько радикально новые японские торпеды (а также их 533-мм «младшие сестрички» обр. 95, созданные на их базе для вооружения подводных лодок) превосходили по всем показателям имевшееся у потенциальных противников по Тихоокеанской войне, наглядно видно из таблицы ниже:

Характеристики и модификации

Скорости и дальность

22,000 м, при 48 - 50 узлах (89 - 93 км/ч) 33,000 м, при 37 - 39 узлах (69 - 72 км/ч) 40,400 м, при 33 - 35 узлах (61 - 65 км/ч)

Модификации

Тип 93 Модель 1 — базовая модификация, принята на вооружение в 1933 году боевая часть: 490 кг TNA (тринитроанизол с тротиловым эквивалентом 1,06).

Тип 93 Модель 3 — модификация с увеличенной до 780 кг боевой частью (1943 год). Самая мощная торпеда Второй мировой.

Тип 95 — модификация с калибром 533 мм для подводных лодок

Тип 97 — модификация с калибром 450 мм для сверхмалых подводных лодок

Боевое применение

Первыми на новые торпеды были перевооружены оба построенных к тому моменту крейсера типа «Могами» (по иронии судьбы примерно в то же самое время американцы проводили демонтаж торпедных аппаратов крейсеров типов «Пенсакола» и «Нортхэмптон», а более поздние типы строились без них изначально – стратеги из Военно-морского колледжа США ещё в начале 30-х пришли к выводу, что торпеды тяжёлым крейсерам не нужны) и новейшие эсминцы типа «Сирацую». Затем ими вооружались все новые или проходящие модернизацию надводные корабли с 610-мм торпедными аппаратами, хотя для некоторых старых эсминцев процесс перевооружения затянулся почти до конца войны (соответственно, многие корабли до этого перевооружения попросту не дожили).

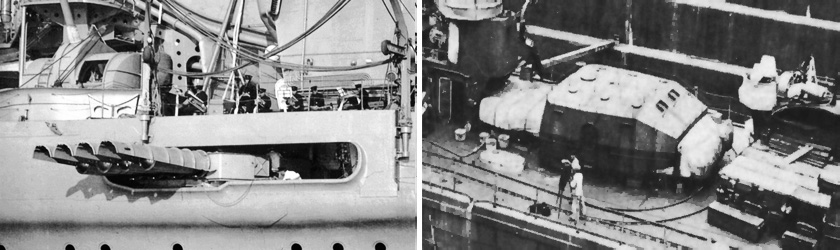

Четырёхтрубные 610-мм торпедные аппараты тяжёлого крейсера «Такао» и эсминца «Сирануи». Крейсер был перевооружён на торпеды обр. 93 во время модернизации 1939 г., эсминцы типа «Кагеро» вооружались ими изначально. Позади торпедного аппарата эсминца хорошо видно ещё одно ключевое торпедное «know-how» Императорского флота – контейнеры скоростной перезарядки с запасными торпедами, позволявшие в считанные минуты перезарядить аппараты эсминца даже на ходу. Торпедный аппарат доворачивался в положение зарядки, после чего специальные приводы закатывали скользящие по роликам контейнеров 2,7-тонные торпеды в пусковые трубы.

Императорский флот Японии, традиционно придававший большое значение торпедному оружию, сразу оценил оказавшиеся в их руках новые возможности. Если раньше торпеды считались оружием исключительно ближнего (и прежде всего ночного) боя, то теперь появилась возможность эффективно применять их и в дневных эскадренных сражениях, причём на предельных дальностях артиллерийского огня главного калибра тяжёлых крейсеров. Ещё одним важным плюсом новых торпед была их малозаметность – благодаря отсутствию азота они почти не оставляли пенного следа на поверхности. Не говоря уже о мощной боевой части, позволяющей одним попаданием если и не потопить, то гарантированно вывести из строя практически любой корабль. Всё это не могло не повлечь за собой серьёзных изменений в тактике применения торпедоносных сил.

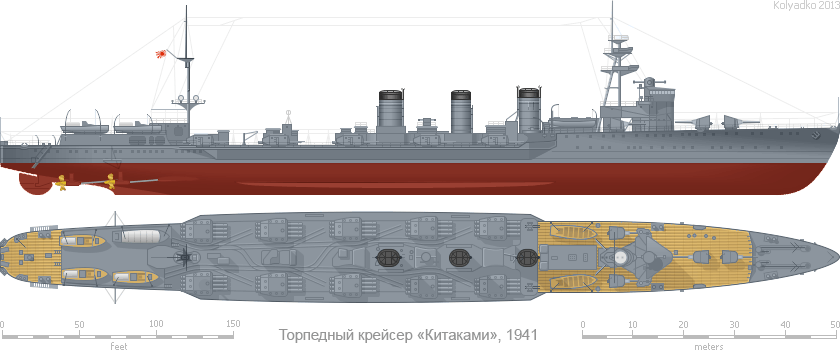

Поскольку военно-морская доктрина Японии строилась вокруг «решающего сражения», в котором предполагалось разбить выдвигающиеся к Японским островам линейные силы флота США, то с появлением нового оружия первым делом была пересмотрена «дебютная» часть этого генерального сражения. В новой версии первый удар должен был наноситься с помощью энкёри оммицу хасся – «дальней скрытой атаки», массированного (120-200 торпед) залпа с дистанции порядка 20 000 м. Причём ставка делалась не только на массированность залпа, малозаметность и скорость самих торпед, но ещё и на то, что противник просто не будет ожидать торпедной атаки с запредельной для себя дистанции, и поэтому даже не успеет предпринять манёвры уклонения, что значительно увеличит эффективность первого ошеломляющего удара, от которого японские стратеги оптимистично ожидали порядка 10% попаданий. Апофеозом сумрачного японского торпедного гения стало создание уникальных кораблей, разработанных специально для энкёри оммицу хасся, ни много ни мало – торпедных крейсеров. Осенью 1941 г. два устаревших лёгких крейсера типа «Кума» лишились трёх кормовых 140-мм орудий, получив взамен по 10 четырёхтрубных торпедных аппарата – по 20 торпед в бортовом залпе, которого ни одному из них так и не суждено было сделать.

Успех как этой, так и других новых тактических схем во многом зависел от незнания противником возросших возможностей японских торпед, поэтому руководство Императорского флота предприняло все возможные усилия, чтобы сохранить в тайне качественный скачок в ТТХ своего нового оружия – и прежде всего, это касалось использования кислорода в качестве окислителя – справедливо полагая, что знание даже одного этого факта позволит потенциальным противникам вычислить всё остальное и, соответственно, разработать контрмеры. В технической документации, маркировке деталей, наставлениях по эксплуатации и т. д. было запрещено даже само слово «кислород» – теперь окислитель новых торпед обтекаемо именовался дай-ни куки – «воздух №2». Непременным условием учебных стрельб, которые в Императорском флоте проводилсь в гораздо бóльших масштабах, чем в других флотах, стал поиск и сбор всех до единой выпущеных практических торпед – в первую очередь, из соображений секретности. При малейшем сомнении в выполнении этого условия (например, из-за ухудшения погоды) стрельбы попросту отменялись. Словом, японцы подошли к вопросу очень серьёзно, благо у них уже был богатый опыт – к примеру, они десятилетиями ухитрялись скрывать даже калибр своих основных корабельных торпед.

Первые торпеды калибра 610-мм японцы начали разрабатывать сразу по окончании Первой Мировой (возможно, под впечатлением от германских 60-см «суперторпед» типа H8) и приняли на вооружение уже в 1920 г. Они предназначались для новых линкоров и линейных крейсеров, строившихся по программе «Флот 8-8», но вскоре, по условиям Вашингтонского морского договора 1922 г., строительство этих кораблей было прекращено. Однако от новой «61-см торпеды обр. 8» – самой мощной в мире на тот момент – никто не собирался отказываться, и уже в 1923 г. в состав Императорского флота Японии был принят лёгкий крейсер «Нагара», вооружённый 610-мм торпедными аппаратами. С этого момента все последующие японские крейсеры вооружались 610-мм торпедами, а после того как в 1926 г. в строй вступил головной корабль типа «Муцуки» – и все последующие эсминцы. В 1933 г. эти торпеды начали заменять новой моделью «61-см обр. 90», но уже через два года появились кислородные обр. 93, и предыдущая модель сохранялась лишь на кораблях, не прошедших модернизацию.

Таким образом, уже к началу Тихоокеанской войны 610-мм торпедами разных типов были вооружены 18 тяжелых и 20 лёгких крейсеров, а также более 80-ти эсминцев Императорского флота. Однако если мы полистаем открытый британский справочник «Боевые корабли Джейна» даже за 1942 г., или секретное американское «Руководство по опознаванию», выпущенное Разведуправлением флота США в том же году, то с удивлением обнаружим, что как британцы, так и американцы, даже к концу первого года войны и близко не представляли с чем они имеют дело – в обоих справочниках в качестве калибра торпед всех японских крейсеров и эсминцев указан 21" (533-мм), и это при том, что и те, и другие уже неоднократно сталкивались с ними в бою. Это может показаться невероятным, но факт остаётся фактом – в течении двадцати с лишним лет ни одна разведка мира не смогла (или попросту не сочла необходимым) достоверно выяснить хотя бы калибр основных японских торпед. Что уж говорить о гораздо более тщательно оберегаемом секрете кислородной новинки. Причём нельзя сказать, что союзникам не поступало никакой информации на эту тему.

Весной 1940 г. один из немногочисленных местных информаторов военно-морского атташе США в Японии, капитана 2-го ранга Генри Смит-Хаттона – японский студент-медик китайского происхождения, предложивший свою помощь американцам из идейных соображений (после известий о зверствах японцев в Китае) – сообщил ему, что для членов патриотического клуба, в котором он состоял чтобы иметь возможность участвовать в экскурсиях на военные объекты, вскоре запланировано посещение эсминца Императорского флота. Смит-Хаттон не мог упустить такого шанса проверить слухи о калибре японских торпед, поэтому первым делом он пригласил своего информатора на прогулку в парк, где вместо любования цветущими сакурами провёл с ним тренировку по определению диаметра «на глаз», используя в качестве примеров стволы деревьев.

Полученная в результате информация превзошла все ожидания – студент-медик не только уверенно подтвердил, что калибр японских торпед гораздо ближе к 25" (635-мм), чем к 20" (508-мм), но ещё и пересказал гордые пояснения проводившего экскурсию офицера о самых передовых в мире японских торпедах, работающих не на сжатом воздухе, а на чистом кислороде. 22 апреля 1940 г. бесценная иформация ушла в Вашингтон, в Разведуправление флота США (Office of Naval Intelligence, ONI). Но как и в случае с «Зеро», американские специалисты просто не поверили, что «отсталые азиаты» смогли реализовать то, что оказалось не под силу конструкторам «цивилизованных стран». Сообщение о японских кислородных торпедах увеличенного калибра было оценено как малодостоверное, положено под сукно и вскоре благополучно забыто.

Уже в первых морских сражениях начавшейся спустя полтора года Тихоокеанской войны новые японские торпеды полностью оправдали возлагавшиеся на них надежды, хоть и немного иначе, чем планировалось в предвоенный период. Грандиозного «генерального сражения» линейных сил обоих флотов по понятным причинам так и не произошло, а реальные торпедно-артиллерийские бои первого года войны велись между сравнительно небольшими соединениями крейсеров и эсминцев (в редких случаях усиленных парой линкоров), решавшими вполне локальные задачи по обеспечению десантных или противодесантных операций. Соответственно, огромная дальность хода торпед обр. 93 оказалось по большому счёту невостребованной – торпедные атаки с дальней (10 и более миль) дистанции проводились крайне редко, а попадания с таких дальностей были вообще единичными. Однако высокая скорость, точность, малозаметность, мощная боевая часть и надёжные взрыватели японских кислородных торпед стали серьёзными козырями Императорского флота и на более коротких дистанциях. Не менее важными козырями стали великолепная подготовка японских торпедистов и хорошо отработанные тактические приёмы (торпедные залпы в составе подразделения/соединения, ночные торпедные атаки и т. д.).

Свои первые жертвы торпеды обр. 93 нашли в ходе операции по захвату Голландской Ост-Индии. В четырёх сражениях, происходивших с 20 февраля по 1 марта 1942 г. ими были потоплены два тяжёлых («Хьюстон», «Эксетер») и три лёгких крейсера («Де Рейтер», «Ява», «Перт»), а также два эсминца («Пит Хейн», «Кортенар») из состава флота ABDA (American-British-Dutch-Australian Сommand), а заодно и два собственных транспорта. Но основной урожай потопленных и повреждённых кораблей противника японское «вундерваффе» собрало во время Гуадалканальской кампании, развернувшейся полугодом позже. В ходе нескольких сражений, происходивших с 8 августа по 30 ноября 1942 г. японскими корабельными торпедами (либо одновременно артиллерийскими и торпедными попаданиями) было отправлено на дно четыре тяжёлых («Канберра», «Куинси», «Винсенс», «Нортхэмптон») и один лёгкий крейсер («Атланта»), а также 5 эсминцев («Блю», «Бартон», «Лэффи», «Уолк», «Бенхэм»). Вдабавок были серьёзно повреждены и надолго выведены из строя пять тяжёлых («Чикаго», «Портлэнд», «Миннеаполис», «Нью-Орлеанс», «Пенсакола») и один лёгкий крейсер («Джуно», вскоре добит также торпедой, но уже подводной лодкой).

Тяжёлые крейсеры «Нью Орлеанс», «Портлэнд» и «Миннеаполис». Последствия знакомства с «Копьями» в боях у Гуадалканала, осень 1942 г.

Список литературы

https://militera.lib.ru/h/morison_s1/index.html

Ссылки

https://en.wikipedia.org/wiki/Type_93_torpedo

https://militera.lib.ru/h/morison_s1/index.html

https://midnike.livejournal.com/2976.html