130-мм спаренная универсальная артустановка СМ-2-1

| Версия 18:18, 24 августа 2014 | Текущая версия на 11:14, 22 сентября 2020 Доработал и расширил исходную статью | |||

не показано 10 промежуточных версии 2 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | ||||

| {{Карточка Орудия | {{Карточка Орудия | |||

| <!-- Основные данные --> | <!-- Основные данные --> | |||

| Строка 20: | Строка 19: | |||

| |Состояло_на_вооружении = {{Флагификация|СССР}} {{Флагификация|Китай}} | |Состояло_на_вооружении = {{Флагификация|СССР}} {{Флагификация|Китай}} | |||

| |Годы_эксплуатации = 1955—1993 | |Годы_эксплуатации = 1955—1993 | |||

| ? | |Известные_корабли = «Неустрашимый», «Спокойный» | + | |Известные_корабли = [[Navy:Неустрашимый_(1951)|«Неустрашимый»]], [[Navy:Спокойный_(1956)|«Спокойный»]] и др. | |

| |Основные_войны = Холодная война | |Основные_войны = Холодная война | |||

| <!-- Характеристики орудия --> | <!-- Характеристики орудия --> | |||

| Строка 44: | Строка 43: | |||

| }}<!-- | }}<!-- | |||

| -->{{AnnoWiki | -->{{AnnoWiki | |||

| ? | |content = СМ-2-1 — советская корабельная двухорудийная универсальная палубно-башенная артиллерийская установка калибра 130 мм. СМ-2-1 являлась главным зенитным калибром эскадренных миноносцев проекта 41 и проекта 56. | + | |content = СМ-2-1 — советская корабельная двухорудийная универсальная палубно-башенная артиллерийская установка калибра 130 мм. СМ-2-1 являлась главным зенитным калибром советских эскадренных миноносцев [[Navy:Неустрашимый_(1951)|проекта 41]] и [[Navy:Эскадренные миноносцы типа «Спокойный» проекта 56|проекта 56]], а также китайских эсминцев [[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_051|проекта 051]]. | |

| }} | }} | |||

| __TOC__ | __TOC__ | |||

| == Проектирование == | == Проектирование == | |||

| ? | Разработка установки СМ-2 была начата в конце 1943 года на основании задания от 2 сентября 1943 года. Разработкой эскизного проекта занималось ЦКБ-34 под руководством Е. Г. Рудяка. Тактико-техническое задание на установку было утверждено 25 апреля 1944 года начальником Артиллерийского управления ВМС. Эскизный проект был представлен на утверждение 3 февраля 1944 года. | + | ||

| + | Разработка установки СМ-2 была начата в конце 1943 года на основании задания от 2 сентября 1943 года. Разработкой эскизного проекта занималось ЦКБ-34 под руководством Е. Г. Рудяка. Тактико-техническое задание на установку было утверждено 25 апреля 1944 года начальником Артиллерийского управления ВМС. Эскизный проект был представлен на утверждение 3 февраля 1944 года. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:105-mm_SKC_33-1.jpg|180px|thumb|left|<small>105-мм артустановка SKC/33 (Германия, 1936 г.)</small>]] | |||

| + | ||||

| + | Вместе со 100-мм [[Navy:100-мм_установка_СМ-5|установкой СМ-5]] новая артсистема стала для [[ВМФ СССР]] основой корабельной зенитной артиллерии крупного калибра. Обе артустановки — как СМ-2, так и СМ-5 — были построены на аналогичных конструктивных решениях и были во многом унифицированы. В качестве основы при проектировании СМ-2 и СМ-5 была взята конструкция удачной немецкой артустановки [[Navy:105-мм_орудие_SKC/33|SKC/33 калибра 105 мм]]. Были прямо заимствованы у немецких конструкторов многие технические особенности и компоновочные решения, такие как размещение двух орудий в единой люльке с цапфами позади оси вращения башни и стабилизация башни в двух плоскостях. Тем не менее, сами артсистемы были новыми, советской разработки, и во многом заново спроектирована система подачи боеприпасов — на более мощной 130-мм установке заряжание было раздельно-гильзовым в отличие от унитарного на немецком 105-мм прототипе. К тому же советские конструкторы предусмотрели на СМ-5 и СМ-2 радиодальномер, позволяющий при отсутствии целеуказания с центрального поста наводить башню самостоятельно даже в условиях плохой видимости. | |||

| == Производство и испытания == | == Производство и испытания == | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | + | [[Файл:Тип "Спокойный" (проект 56).jpg|250px|thumbnail|left|<small>Эсминец типа «Спокойный» (проект 56) с двумя АУ СМ-2-1</small>]] | ||

| ? | + | На заводе № 232 для испытаний установки изготовили баллистический ствол СМ-Э11-130. Качающуюся опытную часть СМ-2 создали 30 сентября 1948 года на полигонном станке Б-120 (ТТ). После изготовления на заводе № 232 головного образца СМ-2, он с 5 апреля по 30 мая 1949 года прошёл заводские испытания на заводе и с 20 октября по 12 декабря 1949 — на полигоне. В 2 этапа проводились и Государственные испытания: с 10 мая по 5 августа 1950 года и с 24 ноября 1950 по 30 марта 1951 года. | ||

| ? | + | Откорректировав по результатам полигонных испытаний в 1950 году чертежи опытного образца, завод № 232 изготовил две серийные установки СМ-2-1. Первые установки были поставлены на головной эсминец [[Navy:Неустрашимый_(1951)|проекта 41 «Неустрашимый»]]. Государственные корабельные испытания СМ-2-1 на «Неустрашимом» провели в начале 1955 года. Следующая пара серийных установок, изготовленная на заводе № 232 в 1951 году, была установлена на эсминец [[Navy:Спокойный_(1956)|проекта 56 «Спокойный»]]. Испытания установки на эскадренном миноносце «Спокойный» проводились в 2 этапа: в Финском заливе с 8 августа по 8 сентября 1955 и в районе Балтийск-Таллин с 3 по 16 декабря 1955 года при волнении моря 4-5 баллов. | ||

| + | ||||

| + | Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 1 октября 1957 года и Приказом МО СССР № 0086 от 9 октября 1957 установку СМ-2-1 приняли на вооружение. Серийное производство установки на заводе «Большевик» (№ 232) было начато на основе Постановления Совета Министров № 4183-1730сс от 28 сентября 1949 года. Старокраматорский машиностроительный завод начал вести производство артиллерийской установки СМ-2-1 в 1952 году<ref>Цена одной установки СМ-2-1 составила 6 490 000 рублей.</ref>. | |||

| + | ||||

| + | На промышленных предприятиях СССР было изготовлено 65 установок СМ-2-1: 51 установку сделал завод «Большевик» (1950—1957 годы) и 14 установок — Старокраматорский машиностроительный завод (1952—1954 годы). Артиллерийские установки этого типа были установлены на одном эскадренном миноносце [[Navy:Неустрашимый_(1951)|проекта 41]] и двадцати семи эскадренных миноносцах [[Navy:Эскадренные миноносцы типа «Спокойный» проекта 56|проекта 56]] (таким образом, всего на этих кораблях было смонтировано 56 артустановок). | |||

| + | ||||

| + | Отдельно следует упомянуть китайский вариант артиллерийской установки СМ-2. В 1950-е годы СССР оказывал значительную промышленно-техническую помощь недавно провозглашённой Китайской Народной Республике; в числе прочего, китайским товарищам была передана документация по эсминцу проекта 41 и его вооружению, включая сюда и 130-мм артустановки СМ-2-1. Приступая в 1960-е годы к строительству собственного флота и не имея в распоряжении ничего более нового, конструкторы КНР разработали свои [[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_051|эсминцы проекта 051]] на основе советского проекта 41. Соответственно, универсальным калибром новых кораблей стали китайские копии советских артустановок СМ-2-1. Эсминцы проекта 051 строили в Китае несколькими сериями с конца 1960-х и вплоть до начала 1990-х годов, в общей сложности введя в строй [[ВМС Китая]] семнадцать единиц. | |||

| == Описания и характеристики орудия == | == Описания и характеристики орудия == | |||

| ? | + | |||

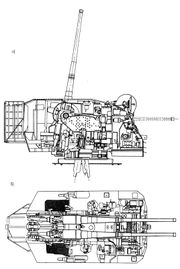

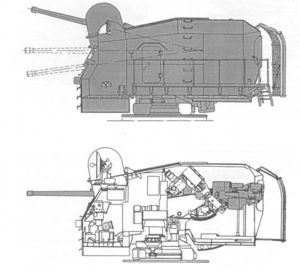

| + | [[Файл:130-мм_установка_СМ-2-1.JPG|180px|thumbnail|left|<small>Устройство 130-мм установки СМ-2-1 в разрезе</small>]] | |||

| + | ||||

| + | Два 130-мм орудия размещалось в одной башенной установке СМ-2-1. Башенная установка выполнена бронированной, для защиты от пуль и осколков снарядов. | |||

| Оба орудия установки размещаются в одной литой люльке обойменного типа. Каждое орудие снабжено гидравлическим тормозом отката веретенного типа, с компенсатором (тормоз находится под стволом), и досылателем. Над стволом каждого орудия находится пневматический накатник. Станок орудия качается на оси стабилизации, закреплённой в боевом столе. Стабилизация оси цапф произведена по горизонтали в одной плоскости. | Оба орудия установки размещаются в одной литой люльке обойменного типа. Каждое орудие снабжено гидравлическим тормозом отката веретенного типа, с компенсатором (тормоз находится под стволом), и досылателем. Над стволом каждого орудия находится пневматический накатник. Станок орудия качается на оси стабилизации, закреплённой в боевом столе. Стабилизация оси цапф произведена по горизонтали в одной плоскости. | |||

| Строка 67: | Строка 78: | |||

| Ствол орудия состоит из свободной трубы, кожуха, казённика, обоймы и муфты. Затвор горизонтальный клиновой, с пружинной полуавтоматикой и ручным притвором. Стреляющее устройство ударного действия (от электромагнита или ручного действия). | Ствол орудия состоит из свободной трубы, кожуха, казённика, обоймы и муфты. Затвор горизонтальный клиновой, с пружинной полуавтоматикой и ручным притвором. Стреляющее устройство ударного действия (от электромагнита или ручного действия). | |||

| ? | Артиллерийская установка могла дать 54 залпа с полной скорострельностью, после чего ей требовалось 4-5-минутное охлаждение, осуществлявшееся путём прокачки канала ствола забортной водой из пожарной магистрали. Максимальная дальность стрельбы приближалась к | + | Артиллерийская установка могла дать 54 залпа с полной скорострельностью, после чего ей требовалось 4-5-минутное охлаждение, осуществлявшееся путём прокачки канала ствола забортной водой из пожарной магистрали. Максимальная дальность стрельбы приближалась к 28 километрам, а досягаемость по высоте составляла 21 тысячу метров. Характерными особенностями артиллерийской системы были длинноствольная, повышенной мощности баллистическая часть и механизм непосредственной стабилизации АУ по углу наклона оси цапф. | |

| {| class="standard collapsible collapsed" align="center" style="text-align:center" | {| class="standard collapsible collapsed" align="center" style="text-align:center" | |||

| Строка 99: | Строка 110: | |||

| | 817,5/1224 | | 817,5/1224 | |||

| |- | |- | |||

| ? | !Объём каморы, | + | !Объём каморы, куб.дм: | |

| | 19,6 | | 19,6 | |||

| |- | |- | |||

| Строка 135: | Строка 146: | |||

| | 950 м/с | | 950 м/с | |||

| |- | |- | |||

| ? | !Скорострельность, | + | !Скорострельность на каждый ствол, выстр./мин | |

| ? | | 11,5-12 | + | | 11,5-12 при электрической подаче с углами возвышения +30°... +50°, <br /> до 15 при механическом досылании при угле возвышения +3°; <br /> при ручном досылании и ручной подаче 8,2 (+30°... +50°) или 9,7 (+3°) | |

| |- | |- | |||

| !Живучесть ствола | !Живучесть ствола | |||

| ? | | 1000 (при боевом заряде), 1700 (до падения начальной скорости на | + | | 1000 (при боевом заряде), 1700 (до падения начальной скорости на 8%) | |

| |} | |} | |||

| Строка 179: | Строка 190: | |||

| | 2030 | | 2030 | |||

| |- | |- | |||

| ? | !Внутренний диаметр подбашенного отделения <br />(на уровне пола | + | !Внутренний диаметр подбашенного отделения <br />(на уровне пола/на уровне уравнительного кольца), мм | |

| | 3600/2380 | | 3600/2380 | |||

| |- | |- | |||

| ? | !Высота башни от уравнительного кольца <br />до крыши/верхнего колпака антенны радиолокатора, мм | + | !Высота башни (от уравнительного кольца <br />до крыши/верхнего колпака антенны радиолокатора), мм | |

| | 3550/3860 | | 3550/3860 | |||

| |- | |- | |||

| Строка 213: | Строка 224: | |||

| |- | |- | |||

| !минимум | !минимум | |||

| ? | | | + | | -7° 35’ | |

| |- | |- | |||

| !Броня, мм | !Броня, мм | |||

| Строка 244: | Строка 255: | |||

| === Система подачи боеприпасов === | === Система подачи боеприпасов === | |||

| ? | Досылатель (пневматический, с реечным ускорителем) и зарядник способны обеспечивать одноходовую досылку боеприпасов раздельно-гильзового заряжания, длина пути досылки | + | ||

| + | Досылатель (пневматический, с реечным ускорителем) и зарядник способны обеспечивать одноходовую досылку боеприпасов раздельно-гильзового заряжания, длина пути досылки 1700 мм. Лоток зарядника допускает одновременную закладку снаряда и гильзы. Эжекция пороховых газов производится автоматически. | |||

| == Боеприпасы == | == Боеприпасы == | |||

| ? | ||||

| ? | Общий боезапас двух башенных установок на эсминцах проекта 56 составлял 850 выстрелов (ещё 200 могли браться в перегруз), из них 800 готовых к выстрелу. | + | В боезапас артиллерийской установки входили снаряды следующих типов: полубронебойный, осколочно-фугасный с головным взрывателем, зенитный с радиолокационным взрывателем, зенитный с дистанционной трубкой, осветительный парашютный, противорадиолокационный и практический. В 1964—1965 годах также производился глубоководный противолодочный снаряд чертежа 3-084762. В состав выстрела входило три заряда: боевой, уменьшенный боевой и специальный для стрельбы осветительными снарядами. Длина гильзы с зарядом 1024,5 мм, вес гильзы с полным зарядом 28 кг, вес полного заряда 15,3 кг. | |

| + | ||||

| + | Общий боезапас двух башенных установок на эсминцах проекта 56 составлял 850 выстрелов (ещё 200 могли браться в перегруз), из них 800 готовых к выстрелу — по 400 на каждую башню. | |||

| {| class="standard collapsible collapsed" align="center" style="text-align:center" | {| class="standard collapsible collapsed" align="center" style="text-align:center" | |||

| Строка 256: | Строка 269: | |||

| |- | |- | |||

| ! Характеристика | ! Характеристика | |||

| ? | | '' | + | | ''Полубронебойный ПБ-42'' ||''Осколочно-фугасный ОФ-42'' || ''Зенитный ЗС-42'' ||''Зенитный ЗС-42Р'' ||''Осветительный парашютный СП-42'' ||''Противорадиолокационный'' | |

| |- | |- | |||

| ! Масса снаряда, кг | ! Масса снаряда, кг | |||

| Строка 281: | Строка 294: | |||

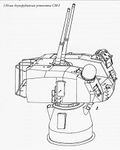

| == Приборы управления стрельбой == | == Приборы управления стрельбой == | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | В центральном артиллерийском посту (сокращённо ЦАП) был размещён преобразователь координат — прибор 7ЭУ, работающий совместно с гироазимут-горизонтом «Компонент»; прибор вырабатывал углы стабилизации артиллерийских установок и стабилизированного визирного поста СВП-42-50. ЦАП оснащался 3- | + | [[Файл:Чертёж СМ-2-1.jpg|300px|thumb|Чертёж СМ-2-1]] | |

| + | ||||

| + | Система приборов управления стрельбой (ПУС) «Сфера-56» представляла собой адаптированный применительно к эскадренным миноносцам вариант «крейсерской» системы ПУС «Зенит-68К»/«Зенит-68бис». «Сфера-56» вырабатывала данные для стрельбы по морским, воздушным, а также по невидимым с корабля целям. Ядром приборов управления стрельбой был центральный автомат стрельбы (сокращённо ЦАС) прибор 1-УМ (ЦАС-УМ), он располагался в центральном артиллерийском посту и вырабатывал данные по надводной цели, идущей со скоростью до 60 узлов на дальности до 175 кабельтовых, или по воздушной цели, летящей со скоростью до 300 м/с на высоте до 15 км. ЦАС мог начать работу с дальности 32 км, а с 24 км обеспечивал стрельбу в упреждённую точку. Работное время ЦАС по выработке данных для стрельбы по надводной цели составляло 100 с, а по воздушной — 50 секунд. Прибор 1-УМ обеспечивал стрельбу по невидимой с корабля береговой цели с использованием вспомогательной точки наводки (ВТН). Специально для этого на берегу выбирали хорошо различимый объект и брали его на сопровождение приборами управления стрельбой (в ЦАС постоянно поступали курсовой угол и дистанция до объекта); одновременно по топографической карте определялся азимут и дистанция от выбранного ВТН до береговой цели, полученные значения вводились в ЦАС. Прибор 1-УМ учитывал отстояние вспомогательной точки наводки от цели (ЦАС позволял вводить отстояние ВТН от цели до 20 км), и, когда приборы управления отслеживали видимый ВТН, орудия АУ СМ-2-1 наводились на невидимую цель. | |||

| + | ||||

| + | В центральном артиллерийском посту (сокращённо ЦАП) был размещён преобразователь координат — прибор 7ЭУ, работающий совместно с гироазимут-горизонтом «Компонент»; прибор вырабатывал углы стабилизации артиллерийских установок и стабилизированного визирного поста СВП-42-50. ЦАП оснащался 3-метровым оптическим дальномером ДМС-3 (предел измерения — до 126 кабельтовых) и визиром центральной наводки ВН-4; в посту находилось место управляющего огнём, являвшегося командиром батареи главного калибра. Главным средством целеуказания для СМ-2-1 служила РЛС обнаружения воздушной цели «Фут-Н». После получения целеуказания цель бралась на сопровождение стрельбовой РЛС «Якорь-М», антенна которой была размещена прямо на стабилизированном визирном посту. Перед управляющим огнем и в ЦАП находились точные индикаторы РЛС «Якорь-М», на которых возможно было наблюдать падения (разрывы) выпущенных АУ СМ-2-1 снарядов относительно цели и в это же время вводить корректуры. «Якорь-М» могла производить приём целеуказания за 8-10 с при высоте цели до 8000 м и 27-30 с при высоте цели от 8000 до 11000 м. С дистанции 185 кабельтовых по надводной цели и с дистанции 165 кабельтовых по воздушной цели станция могла осуществлять автоматическое сопровождение объекта. В качестве резервных источников целеуказания служили: навигационная РЛС «Нептун» и два оптических визира целеуказания — ВЦУЗ-3. | |||

| В ПУС «Сфера-56» впервые в СССР были применены электрические счётно-решающие приборы на вращающихся трансформаторах в линии выдачи целеуказания и данных для наводки артиллерийских установок. Наведение установок СМ-2-1 могло осуществляться дистанционно с помощью силовой электрической синхронно-следящей передачи (СЭССП), имевшей обозначение Д-2, или полуавтоматически, или в ручную. При дистанционном наведении осуществлялась центральная наводка от ЦАС, а наводчики лишь контролировали положение артиллерийских установок. При полуавтоматическом наведении также осуществлялась центральная наводка, но наводчики должны были постоянно совмещать на специальном циферблате стрелки полученных из центрального поста величин полных углов наведения и неподвижного индекса положения орудия (это приводило к отработке исполнительными двигателями углов наведения). Ручное наведение процесс наведения совпадал с полуавтоматическим, но без использования исполнительных двигателей. | В ПУС «Сфера-56» впервые в СССР были применены электрические счётно-решающие приборы на вращающихся трансформаторах в линии выдачи целеуказания и данных для наводки артиллерийских установок. Наведение установок СМ-2-1 могло осуществляться дистанционно с помощью силовой электрической синхронно-следящей передачи (СЭССП), имевшей обозначение Д-2, или полуавтоматически, или в ручную. При дистанционном наведении осуществлялась центральная наводка от ЦАС, а наводчики лишь контролировали положение артиллерийских установок. При полуавтоматическом наведении также осуществлялась центральная наводка, но наводчики должны были постоянно совмещать на специальном циферблате стрелки полученных из центрального поста величин полных углов наведения и неподвижного индекса положения орудия (это приводило к отработке исполнительными двигателями углов наведения). Ручное наведение процесс наведения совпадал с полуавтоматическим, но без использования исполнительных двигателей. | |||

| ? | Максимальная скорость наведения АУ СМ-2-1 от приводов составляла | + | Максимальная скорость наведения АУ СМ-2-1 от приводов составляла 18 ° в секунду, вручную — 3 °/с. Каждая АУ располагала собственным радиолокационным дальномером «Штаг-Б» с дальностью действия до 15 км, башенным автоматом стрельбы БАС-1-Б и оптическим прицелом АМО-3, что позволяло её вырабатывать все данные для стрельбы и вести огонь автономно приборным способом. В ПУС «Сфера-56» входил установленный на ходовом мостике прибор 1-НМ, представлявший собой простейший счётно-решающий прибор, который позволял кроме выдачи целеуказания вводить также корректуры по результатам первых залпов. В качестве оптической системы на приборе 1-НМ применялись обычные семикратные морские бинокли с большими, чем у визиров, светосилой и полем зрения — для наблюдения ночью; в случае внезапной встречи с противником ночью или в условиях плохой видимости с помощью 1-НМ огнём главного калибра мог управлять вахтенный офицер. Этот прибор мог вырабатывать данные для стрельбы по морским целям, идущим со скоростью до 40 узлов. | |

| + | ||||

| + | === Боевая работа установок СМ-2-1 на эсминцах === | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Ship_56PLO_firing.jpg|180px|thumb|left|<small>Эсминец проекта 56ПЛО ведёт огонь из 130-мм орудий</small>]] | |||

| + | ||||

| + | Основным способом стрельбы был радиолокационный, по данным артиллерийской РЛС «Якорь-М», установленной на шарообразном стабилизированном визирном посту (СВП), хорошо заметном над ходовой рубкой эсминцев проекта 56 или 41. По видимой цели мог применяться также второй способ стрельбы, оптический, при котором данные о цели считывались со смонтированного на СВП оптического дальномера с трёхметровой базой. Там же, в СВП, во время боя находился на своём командном пункте командир батареи, управляя стрельбой башен. Командиру батареи подчинялся командир группы управления ПУС «Сфера-56», чьё место в бою было под главной палубой, в центральном артиллерийском посту (ЦАП). Таким разделением обеспечивалась живучесть артиллерийского комплекса. | |||

| + | ||||

| + | Башни эсминца управлялись либо дистанционно — электроприводами от центрального поста, либо полуавтоматически — когда теми же электроприводами на месте управляли уже расчёты башен, либо вручную — когда двигатели отключались и расчёты задействовали механические привода наводки. Расчёт одной установки при электрической подаче состоял из 15 человек в боевом и 4 человек в подбашенном отделении, всего 19 человек; при ручной досылке на больших углах вертикального наведения в боевом отделении задействовалось ещё два запасных номера, доводя общую численность расчёта до 21 человека. | |||

| + | ||||

| + | При отсутствии центрального целеуказания или необходимости двум башням наводиться по разным целям командир башни мог управлять огнём самостоятельно, по данным от установленного на башне радиодальномера «Штаг-Б»<ref>Антенна радиодальномера «Штаг-Б» устанавливалась под хорошо видимым снаружи полукруглым радиопрозрачным колпаком справа от орудий. Выполненная на обычной для 1950-х годов ламповой элементной базе, эта РЛС от сотрясений при стрельбе часто выходила из строя, поэтому с годами «Штаг-Б» с большинства эсминцев сняли. Тем не менее, радиопрозрачные колпаки даже после снятия РЛС обычно оставляли на месте: комендоры там хранили приборочный материал и дельные вещи.</ref>. В этом случае башенный радиодальномер выдавал дальность до цели, а конденсор (оптическое устройство, установленное перед командиром башни) — курсовой угол. | |||

| + | {{Popup | |||

| + | |header = <center>''Работа 130-мм установок «Бывалого», по книге Ю. Н. Романова «Океанская охота»''</center> | |||

| + | |content = | |||

| + | {{цитата|автор=Юрий Николаевич Романов, капитан 1 ранга в отставке, служил на «Бывалом» в 1973-1974 и 1978-1979 годах|...Обогнув остров Каса, советский эсминец довольно быстро обнаружил удаляющуюся групповую надводную цель. Шансов догнать торпедные катера<ref>Речь идёт о событиях января 1973 г., когда по просьбе гвинейского правительства советский эсминец преследовал мятежные торпедные катера ВМС Гвинеи.</ref>, обладающие преимуществом в скорости, практически не было... Командир [[Navy:Бывалый_(1955)|«Бывалого»]] принял решение: | |||

| + | ||||

| + | — Командиру БЧ-2! Пристрелять морской фиктивный репер! | |||

| + | ||||

| + | Одна за другой рявкнули 130-мм башни эсминца. Получив доклад о вводе поправок и окончании пристрелки репера, командир, хриплым от волнения голосом, прокричал в микрофон: | |||

| + | ||||

| + | — Цель морская! Катера противника! Пеленг..., дистанция... | |||

| + | ||||

| + | Башни послушно, задрав стволы, развернулись в скомандованном направлении. | |||

| + | ||||

| + | — Цель сопровождаю! — доложил командир БЧ-2. | |||

| + | ||||

| + | — Пристрелка по цели! Два залпа! Стрельбу разрешаю! | |||

| + | ||||

| + | — Шквал — два! Товсь! Залп! | |||

| + | ||||

| + | Дружно громыхнули орудия, посылая смертоносный металл к линии горизонта. От двух мощных толчков одновременных залпов башен корабль будто присел в воду и затрясся всеми своими мачтами и антеннами. | |||

| + | ||||

| + | — Падают! — раздался по связи голос командира группы управления из стабилизированного визирного поста. Катера закрыло вздыбленными к небу фонтанами воды, поднятой разрывами снарядов. | |||

| + | ||||

| + | — Накрытие! | |||

| + | ||||

| + | Вводить корректуры и давать контрольного залпа не пришлось. Катера застопорили ход...}} | |||

| + | |hidden = 1 | |||

| + | }} | |||

| == Оценка проекта == | == Оценка проекта == | |||

| + | === Общая оценка === | |||

| + | ||||

| + | По сравнению с предшествующей башенной установкой [[Navy:130-мм_установка_Б-2ЛМ|Б-2ЛМ]] новая СМ-2-1 представляла собой значительный шаг вперёд: новая артустановка стала универсальной, способной вести эффективный огонь по воздушным целям. При этом конструкторы нисколько не поступились могуществом артсистемы, так что эффективность огня против надводных или наземных целей осталась на прежнем уровне и даже несколько возросла. | |||

| + | ||||

| + | В отличие от своего прототипа — германской АУ [[Navy:105-мм_орудие_SKC/33|SKC/33]] — установка СМ-2-1 имела более мощные орудия, башенную систему ПУС с радиолокационным дальномером, более совершенный досылатель. Кроме этого, весь расчёт установки находился под прикрытием броневой защиты. С точки зрения эксплуатационных качеств артиллерийская установка СМ-2-1 имела недостаток, заключающийся в том, что она была открыта сзади, что создавало риск попадания воды внутрь установки на интенсивном волнении<ref>[https://flot.sevastopol.info/arms/guns/sm2_1.htm СМ-2-1 - Черноморский флот: информационный ресурс]</ref>. | |||

| === Сравнительная оценка === | === Сравнительная оценка === | |||

| ? | ||||

| ? | + | [[Файл:Выстрел_из_127_мм-54_орудия_Mark_42.jpg|180px|thumb|right|<small>Американская 127-мм/54 артустановка «Марк 42»</small>]] | ||

| ? | + | |||

| + | Для своего времени и в своём калибре советские 130-мм/58 установки СМ-2-1 были самыми мощными в мире, обладая наибольшей досягаемостью по высоте, дальностью и кучностью стрельбы. Сильнейшим среди зарубежных аналогов была американская [[Navy:127-мм/54_орудие_Mark_42|127-мм/54 автоматическая установка Mk.42]], но и она заметно уступала советской как по массе снаряда, так и по его начальной скорости: 31,5 кг и 808 м/с против 33 кг и 950 м/с. Однако прекрасная баллистика советских 130-мм орудий имела свою оборотную сторону в виде значительной массы вращающейся части артсистемы<ref>За высокие баллистические данные неизбежно приходится расплачиваться большой массой ствола: одно советское 130-мм/58 орудие вместе с затвором весило около 5 тонн, американское 127-мм/54 без учёта затвора было почти вдвое легче — 2,55 тонны.</ref>, что затрудняло достижение высоких скоростей наведения башни. Так, при сопоставимой массе артустановки в целом (58,5<ref>Масса для установки Mk.42 здесь приведена без боеприпасов и жидкостей в гидросистеме; полностью боеготовая установка имела массу 66,2 т.</ref> тонны у американской против 57,3 тонны у советской) именно меньший момент инерции вращающейся части предопределил более высокие скорости наведения американской «Марк 42»: 25 град./с по возышению и 40 град./с по горизонту, против 17,62 и 18 град./с соответственно для СМ-2-1. Также уступала американским 127-мм автоматическим установкам и скорострельность: при больших углах возвышения (по воздушным целям) советская СМ-2-1 выдавала 23...24 выстрела в минуту из двух стволов, американская из своего единственного ствола — до 40. Таким образом, превосходя американскую 127-мм/54 универсальную установку в эффективности огня по наземным и морским целям, обеспечивая большую дальность и досягаемость по высоте, СМ-2-1 всё же уступала «Марк-42» в качестве системы ПВО ближнего рубежа. Вместе с тем следует отметить, что американская 127-мм установка «Марк-42» в эксплуатации зарекомендовала себя капризной и склонной к отказам, так что её преимущество по табличным данным далеко не всегда могло проявиться в реальной боевой обстановке; чтобы улучшить ситуацию с надёжностью автоматики, с 1968 года ей понизили скорострельность с 40 до 28 выстрелов в минуту, тем самым практически сводя на нет преимущество «Марк-42» перед советской СМ-2-1. | |||

| + | ||||

| + | == См. также == | |||

| + | ||||

| + | * [[Navy:37-мм_орудие_70-К|37-мм зенитное орудие 70-К]] | |||

| + | * [[Navy:100-мм_установка_СМ-5|100-мм артиллерийская установка СМ-5]] | |||

| + | * [[Navy:130-мм_установка_Б-2ЛМ|130-мм артиллерийская установка Б-2ЛМ]] | |||

| + | * [[Navy:130-мм_корабельная_артустановка_АК-130|130-мм артиллерийская установка АК-130]] | |||

| + | * [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Спокойный»_проекта_56|Эскадренные миноносцы типа «Спокойный» проекта 56]] | |||

| + | * [[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_051|Эскадренные миноносцы типа ''Jinan'' проекта 051]] | |||

| == Примечания == | == Примечания == | |||

| Строка 302: | Строка 369: | |||

| == Использованная литература и источники == | == Использованная литература и источники == | |||

| ? | + | ===Литература=== | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| * Апальков Ю. В. Эскадренные миноносцы проекта 56. — СПб.: Галея Принт, 2006. — 84 с. | * Апальков Ю. В. Эскадренные миноносцы проекта 56. — СПб.: Галея Принт, 2006. — 84 с. | |||

| + | * {{книга | |||

| + | | автор = Апальков Ю. В. | |||

| + | | заглавие = Эсминцы проектов 56, 57бис и их модификации | |||

| + | | место = М. | |||

| + | | издание = | |||

| + | | год = 2009 | |||

| + | | allpages = 186 | |||

| + | | издательство = Моркнига | |||

| + | | isbn = 978-5-903080-63-2 | |||

| + | | ref = | |||

| + | }} | |||

| * Бунеев И. И. и др. Морская артиллерия отечественного Военно-Морского Флота. — СПб.: Лель, 1995. — 104 с. | * Бунеев И. И. и др. Морская артиллерия отечественного Военно-Морского Флота. — СПб.: Лель, 1995. — 104 с. | |||

| ? | * Литинский Д. Ю. Суперэсминцы советского флота // Специальный выпуск альманаха | + | * Литинский Д. Ю. Суперэсминцы советского флота // Специальный выпуск альманаха «Тайфун». — СПб., 1998. | |

| + | * Электронная энциклопедия «Военная Россия» | |||

| ? | == | + | ===Ссылки=== | |

| ? | [https:// | + | ||

| + | * [https://www.snariad.ru/esmintsi/esmintsi_56/| Военный портал] | |||

| + | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C-2-1 wikipedia.org] | |||

| + | * [https://www.navy.su/navyarms/gun/1930-1955/sm-2-1.htm|ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ РОССИИ] | |||

| + | ||||

| + | == Галерея == | |||

| + | <gallery> | |||

| + | Ship_56_Vozbuzhdenny_guns_late_1960s.jpg|Носовая 130-мм башня «Возбуждённого», конец 1960-х годов | |||

| + | Ship_56_Vozbuzhdenny_420_fullspeed.jpg|Эсминец «Возбуждённый», хорошо видна носовая башня СМ-2-1 и шаровидный СВП с дальномером над ходовой рубкой | |||

| + | Ship_56_Byvalyi_130mm_firing.jpg|Носовая 130-мм установка СМ-2-1 на «Бывалом» ведёт огонь | |||

| + | Leader_47_SM-2-1.jpg|Носовая 130-мм установка СМ-2-1 на китайском ЭМ проекта 051 ведёт огонь | |||

| + | 130-мм_установка_СМ-2-1.JPG|Устройство 130-мм установки СМ-2-1 в разрезе | |||

| + | Draft_sm-2-1_2.jpg|130-мм установка СМ-2-1 в изометрии (вместе с подпалубным механизмом стабилизации) | |||

| + | </gallery> | |||

| [[Категория:Вооружение_по_алфавиту]] | [[Категория:Вооружение_по_алфавиту]] | |||

| [[Категория:Вооружение]] | [[Категория:Вооружение]] | |||

| + | [[Категория:История]] | |||

Текущая версия на 11:14, 22 сентября 2020

| Зенитное орудие Тип |

| ЗИФ-68-1 Модификация |

| |

| Рудяк Евгений Георгиевич Разработчик |

| 1944 г. Разработано |

| Завод № 232, СКМЗ Производитель |

| 1950—1957 г. Годы производства |

| 130 (в СССР) ед. Изготовлено |

| Состояло на вооружении | |

| Годы эксплуатации | 1955—1993 г. |

| Было установлено на | «Неустрашимый», «Спокойный» и др. |

| Войны и конфликты | Холодная война |

| 130 мм. Калибр |

| 4993,4 кг. Масса ствола |

| 7410 мм. Длина орудия |

| 57,6 калибров Длина ствола |

| 19,6 дм3 Объём зарядной каморы |

| 27,764 км. Максимальная дальность стрельбы |

| при электрической подаче при угле возвышения +30°; +50°

при механическом досылании при угле возвышения +3°

|

| полубронебойный, осколочно-фугасный с головным взрывателем, зенитный с радиолокационным взрывателем, зенитный с дистанционной трубкой, осветительный парашютный, противорадиолокационный Типы снарядов |

| 33 кг. Масса снаряда |

| 950 м/с Начальная скорость снаряда |

Содержание

Проектирование

Разработка установки СМ-2 была начата в конце 1943 года на основании задания от 2 сентября 1943 года. Разработкой эскизного проекта занималось ЦКБ-34 под руководством Е. Г. Рудяка. Тактико-техническое задание на установку было утверждено 25 апреля 1944 года начальником Артиллерийского управления ВМС. Эскизный проект был представлен на утверждение 3 февраля 1944 года.

Вместе со 100-мм установкой СМ-5 новая артсистема стала для ВМФ СССР основой корабельной зенитной артиллерии крупного калибра. Обе артустановки — как СМ-2, так и СМ-5 — были построены на аналогичных конструктивных решениях и были во многом унифицированы. В качестве основы при проектировании СМ-2 и СМ-5 была взята конструкция удачной немецкой артустановки SKC/33 калибра 105 мм. Были прямо заимствованы у немецких конструкторов многие технические особенности и компоновочные решения, такие как размещение двух орудий в единой люльке с цапфами позади оси вращения башни и стабилизация башни в двух плоскостях. Тем не менее, сами артсистемы были новыми, советской разработки, и во многом заново спроектирована система подачи боеприпасов — на более мощной 130-мм установке заряжание было раздельно-гильзовым в отличие от унитарного на немецком 105-мм прототипе. К тому же советские конструкторы предусмотрели на СМ-5 и СМ-2 радиодальномер, позволяющий при отсутствии целеуказания с центрального поста наводить башню самостоятельно даже в условиях плохой видимости.

Производство и испытания

На заводе № 232 для испытаний установки изготовили баллистический ствол СМ-Э11-130. Качающуюся опытную часть СМ-2 создали 30 сентября 1948 года на полигонном станке Б-120 (ТТ). После изготовления на заводе № 232 головного образца СМ-2, он с 5 апреля по 30 мая 1949 года прошёл заводские испытания на заводе и с 20 октября по 12 декабря 1949 — на полигоне. В 2 этапа проводились и Государственные испытания: с 10 мая по 5 августа 1950 года и с 24 ноября 1950 по 30 марта 1951 года.

Откорректировав по результатам полигонных испытаний в 1950 году чертежи опытного образца, завод № 232 изготовил две серийные установки СМ-2-1. Первые установки были поставлены на головной эсминец проекта 41 «Неустрашимый». Государственные корабельные испытания СМ-2-1 на «Неустрашимом» провели в начале 1955 года. Следующая пара серийных установок, изготовленная на заводе № 232 в 1951 году, была установлена на эсминец проекта 56 «Спокойный». Испытания установки на эскадренном миноносце «Спокойный» проводились в 2 этапа: в Финском заливе с 8 августа по 8 сентября 1955 и в районе Балтийск-Таллин с 3 по 16 декабря 1955 года при волнении моря 4-5 баллов.

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 1 октября 1957 года и Приказом МО СССР № 0086 от 9 октября 1957 установку СМ-2-1 приняли на вооружение. Серийное производство установки на заводе «Большевик» (№ 232) было начато на основе Постановления Совета Министров № 4183-1730сс от 28 сентября 1949 года. Старокраматорский машиностроительный завод начал вести производство артиллерийской установки СМ-2-1 в 1952 году[1].

На промышленных предприятиях СССР было изготовлено 65 установок СМ-2-1: 51 установку сделал завод «Большевик» (1950—1957 годы) и 14 установок — Старокраматорский машиностроительный завод (1952—1954 годы). Артиллерийские установки этого типа были установлены на одном эскадренном миноносце проекта 41 и двадцати семи эскадренных миноносцах проекта 56 (таким образом, всего на этих кораблях было смонтировано 56 артустановок).

Отдельно следует упомянуть китайский вариант артиллерийской установки СМ-2. В 1950-е годы СССР оказывал значительную промышленно-техническую помощь недавно провозглашённой Китайской Народной Республике; в числе прочего, китайским товарищам была передана документация по эсминцу проекта 41 и его вооружению, включая сюда и 130-мм артустановки СМ-2-1. Приступая в 1960-е годы к строительству собственного флота и не имея в распоряжении ничего более нового, конструкторы КНР разработали свои эсминцы проекта 051 на основе советского проекта 41. Соответственно, универсальным калибром новых кораблей стали китайские копии советских артустановок СМ-2-1. Эсминцы проекта 051 строили в Китае несколькими сериями с конца 1960-х и вплоть до начала 1990-х годов, в общей сложности введя в строй ВМС Китая семнадцать единиц.

Описания и характеристики орудия

Два 130-мм орудия размещалось в одной башенной установке СМ-2-1. Башенная установка выполнена бронированной, для защиты от пуль и осколков снарядов.

Оба орудия установки размещаются в одной литой люльке обойменного типа. Каждое орудие снабжено гидравлическим тормозом отката веретенного типа, с компенсатором (тормоз находится под стволом), и досылателем. Над стволом каждого орудия находится пневматический накатник. Станок орудия качается на оси стабилизации, закреплённой в боевом столе. Стабилизация оси цапф произведена по горизонтали в одной плоскости.

Ствол орудия состоит из свободной трубы, кожуха, казённика, обоймы и муфты. Затвор горизонтальный клиновой, с пружинной полуавтоматикой и ручным притвором. Стреляющее устройство ударного действия (от электромагнита или ручного действия).

Артиллерийская установка могла дать 54 залпа с полной скорострельностью, после чего ей требовалось 4-5-минутное охлаждение, осуществлявшееся путём прокачки канала ствола забортной водой из пожарной магистрали. Максимальная дальность стрельбы приближалась к 28 километрам, а досягаемость по высоте составляла 21 тысячу метров. Характерными особенностями артиллерийской системы были длинноствольная, повышенной мощности баллистическая часть и механизм непосредственной стабилизации АУ по углу наклона оси цапф.

| Характеристики орудия | |

|---|---|

| Характеристика | Значение |

| Калибр, мм: | 130 |

| Длина ствола, калибров: | 57,6 |

| Длина ствола, мм: | 7490 |

| Длина канала ствола, мм: | 7050 |

| Длина нарезной части, мм: | 5927 |

| Длина кожуха (с муфтой), мм | 3840 |

| Длина каморы (без скатов/со скатами), мм | 817,5/1224 |

| Объём каморы, куб.дм: | 19,6 |

| Число нарезов: | 28 |

| Крутизна нарезов, калибров | 25 |

| Глубина нарезов, мм: | 2,7 |

| Ширина нарезов, мм: | 8,3 |

| Ширина полей, мм: | 6,29 |

| Тип затвора: | горизонтальный клиновой |

| Приводы затвора: | ручного действия |

| Масса затвора, кг: | 130 |

| Масса ствола с затвором, кг: | 4993,4 |

| Максимальная дальность стрельбы, м: | 27 764 |

| Начальная скорость снаряда, м/с: | 950 м/с |

| Скорострельность на каждый ствол, выстр./мин | 11,5-12 при электрической подаче с углами возвышения +30°... +50°, до 15 при механическом досылании при угле возвышения +3°; при ручном досылании и ручной подаче 8,2 (+30°... +50°) или 9,7 (+3°) |

| Живучесть ствола | 1000 (при боевом заряде), 1700 (до падения начальной скорости на 8%) |

| Характеристики башенной установки | |

|---|---|

| Характеристика | Значение |

| Общий вес башни, т | 57,325 |

| Вес вращающейся части, т | 52,929 |

| Вес вращающейся брони, т | 8,500 |

| Вес стабилизированной части, т | 45,0 |

| Вес неподвижной части, т | 3,88 |

| Вес качающейся части, т | 17,37 |

| Длина бронекорпуса, мм | 7118 |

| Ширина установки по корпусу, мм | 4450 |

| Диаметр установки по болтам, мм | 2240 |

| Диаметр шарового погона, мм | 2030 |

| Внутренний диаметр подбашенного отделения (на уровне пола/на уровне уравнительного кольца), мм |

3600/2380 |

| Высота башни (от уравнительного кольца до крыши/верхнего колпака антенны радиолокатора), мм |

3550/3860 |

| Радиус обметания по стволам, мм | 5300 |

| Радиус обметания по вращающейся броне, мм | 3800 |

| Радиус обметания по отражательной сетке, мм | 4860±10 |

| Расстояние между осями орудий, мм | 850 |

| Длина отката предельная, мм | 630 |

| Максимальная скорость подъёма орудия, °/с | 17,62 (2 вручную) |

| Максимальная скорость поворота башни, °/с | 18 (2,5—3,0 вручную) |

| Угол подъёма ствола | |

| максимум | +81° 46’ |

| минимум | -7° 35’ |

| Броня, мм | |

| лоб | 20 и 10 |

| борт | 10 |

| задняя часть | 8 |

| крыша | 10 |

| шельф | 10 |

| амбразурный щит | 10 |

| Расчёт установки, чел. | 19 (в режиме автоматического заряжания), 21 (в ручном) |

| Число электродвигателей в башне | 7 |

Система подачи боеприпасов

Досылатель (пневматический, с реечным ускорителем) и зарядник способны обеспечивать одноходовую досылку боеприпасов раздельно-гильзового заряжания, длина пути досылки 1700 мм. Лоток зарядника допускает одновременную закладку снаряда и гильзы. Эжекция пороховых газов производится автоматически.

Боеприпасы

В боезапас артиллерийской установки входили снаряды следующих типов: полубронебойный, осколочно-фугасный с головным взрывателем, зенитный с радиолокационным взрывателем, зенитный с дистанционной трубкой, осветительный парашютный, противорадиолокационный и практический. В 1964—1965 годах также производился глубоководный противолодочный снаряд чертежа 3-084762. В состав выстрела входило три заряда: боевой, уменьшенный боевой и специальный для стрельбы осветительными снарядами. Длина гильзы с зарядом 1024,5 мм, вес гильзы с полным зарядом 28 кг, вес полного заряда 15,3 кг.

Общий боезапас двух башенных установок на эсминцах проекта 56 составлял 850 выстрелов (ещё 200 могли браться в перегруз), из них 800 готовых к выстрелу — по 400 на каждую башню.

| Характеристики 130-мм снарядов | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Характеристика | Полубронебойный ПБ-42 | Осколочно-фугасный ОФ-42 | Зенитный ЗС-42 | Зенитный ЗС-42Р | Осветительный парашютный СП-42 | Противорадиолокационный |

| Масса снаряда, кг | 33,4 | 33,0 | 32,675 | 33,08 | 25,9 | Н/д |

| Масса заряда, кг | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | Н/д | Н/д |

| Масса взрывчатого вещества, кг | 1,4 | 2,49 | 2,5 | 1,95 | нет | нет |

| Взрыватели | В-350 | В-491, ВГУ-1 | Д8М, ВМ-60 | Изделие 74 | ТМ-16, ТМ-16Л | ТМ-16М |

| Длина, калибров | 4,68 | 4,73 | 4,79 | 4,3 | 4,43 | Н/д |

| Начальная скорость снаряда, м/с | 950 | 950 | 955 | 955 | 750 | 750 |

| Дальность стрельбы, м | 27 764 | 27 764 | 23 777 | 23 777 | 15 912 | Н/д |

Приборы управления стрельбой

Система приборов управления стрельбой (ПУС) «Сфера-56» представляла собой адаптированный применительно к эскадренным миноносцам вариант «крейсерской» системы ПУС «Зенит-68К»/«Зенит-68бис». «Сфера-56» вырабатывала данные для стрельбы по морским, воздушным, а также по невидимым с корабля целям. Ядром приборов управления стрельбой был центральный автомат стрельбы (сокращённо ЦАС) прибор 1-УМ (ЦАС-УМ), он располагался в центральном артиллерийском посту и вырабатывал данные по надводной цели, идущей со скоростью до 60 узлов на дальности до 175 кабельтовых, или по воздушной цели, летящей со скоростью до 300 м/с на высоте до 15 км. ЦАС мог начать работу с дальности 32 км, а с 24 км обеспечивал стрельбу в упреждённую точку. Работное время ЦАС по выработке данных для стрельбы по надводной цели составляло 100 с, а по воздушной — 50 секунд. Прибор 1-УМ обеспечивал стрельбу по невидимой с корабля береговой цели с использованием вспомогательной точки наводки (ВТН). Специально для этого на берегу выбирали хорошо различимый объект и брали его на сопровождение приборами управления стрельбой (в ЦАС постоянно поступали курсовой угол и дистанция до объекта); одновременно по топографической карте определялся азимут и дистанция от выбранного ВТН до береговой цели, полученные значения вводились в ЦАС. Прибор 1-УМ учитывал отстояние вспомогательной точки наводки от цели (ЦАС позволял вводить отстояние ВТН от цели до 20 км), и, когда приборы управления отслеживали видимый ВТН, орудия АУ СМ-2-1 наводились на невидимую цель.

В центральном артиллерийском посту (сокращённо ЦАП) был размещён преобразователь координат — прибор 7ЭУ, работающий совместно с гироазимут-горизонтом «Компонент»; прибор вырабатывал углы стабилизации артиллерийских установок и стабилизированного визирного поста СВП-42-50. ЦАП оснащался 3-метровым оптическим дальномером ДМС-3 (предел измерения — до 126 кабельтовых) и визиром центральной наводки ВН-4; в посту находилось место управляющего огнём, являвшегося командиром батареи главного калибра. Главным средством целеуказания для СМ-2-1 служила РЛС обнаружения воздушной цели «Фут-Н». После получения целеуказания цель бралась на сопровождение стрельбовой РЛС «Якорь-М», антенна которой была размещена прямо на стабилизированном визирном посту. Перед управляющим огнем и в ЦАП находились точные индикаторы РЛС «Якорь-М», на которых возможно было наблюдать падения (разрывы) выпущенных АУ СМ-2-1 снарядов относительно цели и в это же время вводить корректуры. «Якорь-М» могла производить приём целеуказания за 8-10 с при высоте цели до 8000 м и 27-30 с при высоте цели от 8000 до 11000 м. С дистанции 185 кабельтовых по надводной цели и с дистанции 165 кабельтовых по воздушной цели станция могла осуществлять автоматическое сопровождение объекта. В качестве резервных источников целеуказания служили: навигационная РЛС «Нептун» и два оптических визира целеуказания — ВЦУЗ-3.

В ПУС «Сфера-56» впервые в СССР были применены электрические счётно-решающие приборы на вращающихся трансформаторах в линии выдачи целеуказания и данных для наводки артиллерийских установок. Наведение установок СМ-2-1 могло осуществляться дистанционно с помощью силовой электрической синхронно-следящей передачи (СЭССП), имевшей обозначение Д-2, или полуавтоматически, или в ручную. При дистанционном наведении осуществлялась центральная наводка от ЦАС, а наводчики лишь контролировали положение артиллерийских установок. При полуавтоматическом наведении также осуществлялась центральная наводка, но наводчики должны были постоянно совмещать на специальном циферблате стрелки полученных из центрального поста величин полных углов наведения и неподвижного индекса положения орудия (это приводило к отработке исполнительными двигателями углов наведения). Ручное наведение процесс наведения совпадал с полуавтоматическим, но без использования исполнительных двигателей.

Максимальная скорость наведения АУ СМ-2-1 от приводов составляла 18 ° в секунду, вручную — 3 °/с. Каждая АУ располагала собственным радиолокационным дальномером «Штаг-Б» с дальностью действия до 15 км, башенным автоматом стрельбы БАС-1-Б и оптическим прицелом АМО-3, что позволяло её вырабатывать все данные для стрельбы и вести огонь автономно приборным способом. В ПУС «Сфера-56» входил установленный на ходовом мостике прибор 1-НМ, представлявший собой простейший счётно-решающий прибор, который позволял кроме выдачи целеуказания вводить также корректуры по результатам первых залпов. В качестве оптической системы на приборе 1-НМ применялись обычные семикратные морские бинокли с большими, чем у визиров, светосилой и полем зрения — для наблюдения ночью; в случае внезапной встречи с противником ночью или в условиях плохой видимости с помощью 1-НМ огнём главного калибра мог управлять вахтенный офицер. Этот прибор мог вырабатывать данные для стрельбы по морским целям, идущим со скоростью до 40 узлов.

Боевая работа установок СМ-2-1 на эсминцах

Основным способом стрельбы был радиолокационный, по данным артиллерийской РЛС «Якорь-М», установленной на шарообразном стабилизированном визирном посту (СВП), хорошо заметном над ходовой рубкой эсминцев проекта 56 или 41. По видимой цели мог применяться также второй способ стрельбы, оптический, при котором данные о цели считывались со смонтированного на СВП оптического дальномера с трёхметровой базой. Там же, в СВП, во время боя находился на своём командном пункте командир батареи, управляя стрельбой башен. Командиру батареи подчинялся командир группы управления ПУС «Сфера-56», чьё место в бою было под главной палубой, в центральном артиллерийском посту (ЦАП). Таким разделением обеспечивалась живучесть артиллерийского комплекса.

Башни эсминца управлялись либо дистанционно — электроприводами от центрального поста, либо полуавтоматически — когда теми же электроприводами на месте управляли уже расчёты башен, либо вручную — когда двигатели отключались и расчёты задействовали механические привода наводки. Расчёт одной установки при электрической подаче состоял из 15 человек в боевом и 4 человек в подбашенном отделении, всего 19 человек; при ручной досылке на больших углах вертикального наведения в боевом отделении задействовалось ещё два запасных номера, доводя общую численность расчёта до 21 человека.

При отсутствии центрального целеуказания или необходимости двум башням наводиться по разным целям командир башни мог управлять огнём самостоятельно, по данным от установленного на башне радиодальномера «Штаг-Б»[2]. В этом случае башенный радиодальномер выдавал дальность до цели, а конденсор (оптическое устройство, установленное перед командиром башни) — курсовой угол.

Оценка проекта

Общая оценка

По сравнению с предшествующей башенной установкой Б-2ЛМ новая СМ-2-1 представляла собой значительный шаг вперёд: новая артустановка стала универсальной, способной вести эффективный огонь по воздушным целям. При этом конструкторы нисколько не поступились могуществом артсистемы, так что эффективность огня против надводных или наземных целей осталась на прежнем уровне и даже несколько возросла.

В отличие от своего прототипа — германской АУ SKC/33 — установка СМ-2-1 имела более мощные орудия, башенную систему ПУС с радиолокационным дальномером, более совершенный досылатель. Кроме этого, весь расчёт установки находился под прикрытием броневой защиты. С точки зрения эксплуатационных качеств артиллерийская установка СМ-2-1 имела недостаток, заключающийся в том, что она была открыта сзади, что создавало риск попадания воды внутрь установки на интенсивном волнении[4].

Сравнительная оценка

Для своего времени и в своём калибре советские 130-мм/58 установки СМ-2-1 были самыми мощными в мире, обладая наибольшей досягаемостью по высоте, дальностью и кучностью стрельбы. Сильнейшим среди зарубежных аналогов была американская 127-мм/54 автоматическая установка Mk.42, но и она заметно уступала советской как по массе снаряда, так и по его начальной скорости: 31,5 кг и 808 м/с против 33 кг и 950 м/с. Однако прекрасная баллистика советских 130-мм орудий имела свою оборотную сторону в виде значительной массы вращающейся части артсистемы[5], что затрудняло достижение высоких скоростей наведения башни. Так, при сопоставимой массе артустановки в целом (58,5[6] тонны у американской против 57,3 тонны у советской) именно меньший момент инерции вращающейся части предопределил более высокие скорости наведения американской «Марк 42»: 25 град./с по возышению и 40 град./с по горизонту, против 17,62 и 18 град./с соответственно для СМ-2-1. Также уступала американским 127-мм автоматическим установкам и скорострельность: при больших углах возвышения (по воздушным целям) советская СМ-2-1 выдавала 23...24 выстрела в минуту из двух стволов, американская из своего единственного ствола — до 40. Таким образом, превосходя американскую 127-мм/54 универсальную установку в эффективности огня по наземным и морским целям, обеспечивая большую дальность и досягаемость по высоте, СМ-2-1 всё же уступала «Марк-42» в качестве системы ПВО ближнего рубежа. Вместе с тем следует отметить, что американская 127-мм установка «Марк-42» в эксплуатации зарекомендовала себя капризной и склонной к отказам, так что её преимущество по табличным данным далеко не всегда могло проявиться в реальной боевой обстановке; чтобы улучшить ситуацию с надёжностью автоматики, с 1968 года ей понизили скорострельность с 40 до 28 выстрелов в минуту, тем самым практически сводя на нет преимущество «Марк-42» перед советской СМ-2-1.

См. также

- 37-мм зенитное орудие 70-К

- 100-мм артиллерийская установка СМ-5

- 130-мм артиллерийская установка Б-2ЛМ

- 130-мм артиллерийская установка АК-130

- Эскадренные миноносцы типа «Спокойный» проекта 56

- Эскадренные миноносцы типа Jinan проекта 051

Примечания

- ↑ Цена одной установки СМ-2-1 составила 6 490 000 рублей.

- ↑ Антенна радиодальномера «Штаг-Б» устанавливалась под хорошо видимым снаружи полукруглым радиопрозрачным колпаком справа от орудий. Выполненная на обычной для 1950-х годов ламповой элементной базе, эта РЛС от сотрясений при стрельбе часто выходила из строя, поэтому с годами «Штаг-Б» с большинства эсминцев сняли. Тем не менее, радиопрозрачные колпаки даже после снятия РЛС обычно оставляли на месте: комендоры там хранили приборочный материал и дельные вещи.

- ↑ Речь идёт о событиях января 1973 г., когда по просьбе гвинейского правительства советский эсминец преследовал мятежные торпедные катера ВМС Гвинеи.

- ↑ СМ-2-1 - Черноморский флот: информационный ресурс

- ↑ За высокие баллистические данные неизбежно приходится расплачиваться большой массой ствола: одно советское 130-мм/58 орудие вместе с затвором весило около 5 тонн, американское 127-мм/54 без учёта затвора было почти вдвое легче — 2,55 тонны.

- ↑ Масса для установки Mk.42 здесь приведена без боеприпасов и жидкостей в гидросистеме; полностью боеготовая установка имела массу 66,2 т.

Использованная литература и источники

Литература

- Апальков Ю. В. Эскадренные миноносцы проекта 56. — СПб.: Галея Принт, 2006. — 84 с.

- Апальков Ю. В. Эсминцы проектов 56, 57бис и их модификации. — М.: Моркнига, 2009. — 186 с. — ISBN 978-5-903080-63-2

- Бунеев И. И. и др. Морская артиллерия отечественного Военно-Морского Флота. — СПб.: Лель, 1995. — 104 с.

- Литинский Д. Ю. Суперэсминцы советского флота // Специальный выпуск альманаха «Тайфун». — СПб., 1998.

- Электронная энциклопедия «Военная Россия»