406-мм орудие образца 1914 года

| Версия 12:49, 19 июня 2020 | Версия 18:14, 19 июня 2020 | |||

| Строка 37: | Строка 37: | |||

| |Начальная_скорость_снаряда = 1116,3 | |Начальная_скорость_снаряда = 1116,3 | |||

| }} | }} | |||

| + | ||||

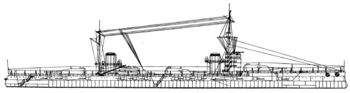

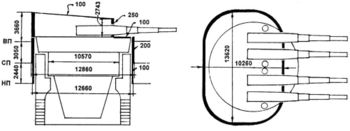

| + | [[Файл:406-1914 Draw 01.jpg|350px|thumbnail|right|Проект линкора 1914 г. с 16" артиллерией. Вид сбоку.]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 02.jpg|350px|thumbnail|right|Проект линкора 1914 г. с 16" артиллерией. Вид сверху.]] | |||

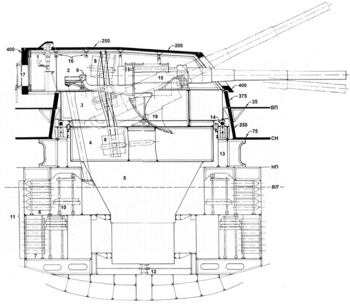

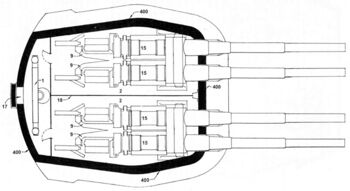

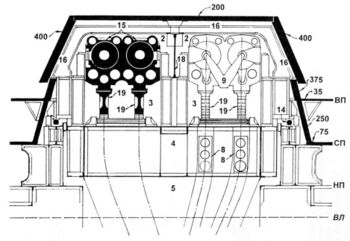

| + | [[Файл:406-1914 Draw 03.jpg|350px|thumbnail|right|Проект линкора 1914 г. с 16" артиллерией. Продольный разрез. Расположение башенных установок и их погребов, бронирование их элементов.]] | |||

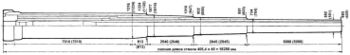

| + | [[Файл:406-1914 Draw 04.jpg|350px|thumbnail|right|16"/45 орудие. Проект ОСЗ, 1912 г. В скобках - размеры для варианта из хромоникелевой стали.]] | |||

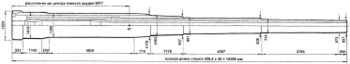

| + | [[Файл:406-1914 Draw 05.jpg|350px|thumbnail|right|16"/45 орудие. Опытный образец ОСЗ, 1914 г.]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 06.jpg|350px|thumbnail|right|16"/45 орудие. Опытный образец "Виккерс'', 1914 г. Иное распределение скрепляющих цилиндров в модели фирмы "Виккерс", отличающееся от конструкций русских инженеров АО ГУК и ОСЗ.]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 07.jpg|350px|thumbnail|right|14"/52 орудие образца 1913 г.]] | |||

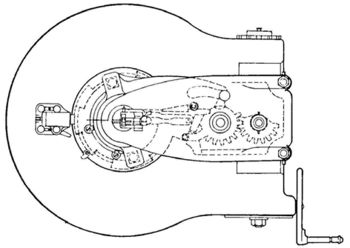

| + | [[Файл:406-1914 Draw 08.jpg|350px|thumbnail|right|Общий вид поршневого затвора 16"/45 орудия, спроектированного фирмой "Виккерс" по техническим заданиям АО ГУК. Этот тип затвора применялся также и в предшествующих 12"/52 и 14"/52 моделях русских орудий.]] | |||

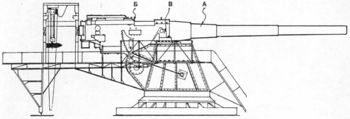

| + | [[Файл:406-1914 Draw 09.jpg|350px|thumbnail|right|Универсальная платформа с 16"/45 орудием и станком. Предназначалась для испытания отстрелом 14"/52 и 16"/45 орудий с переменой в соответствующих случаях как самого ствола (А), так и его станка (Б), а также подцапфенных кронштейнов (В). Начатое в 1914 году строительство трех установок не окончено к концу Первой Мировой войны. Аналогичную конструкцию имела, введенная в строй летом 1916 г., установка с 14"/52 орудием, широко применявшаяся вплоть до начала 1940-х гг. для различных экспериментов в области артиллерийского вооружения.]] | |||

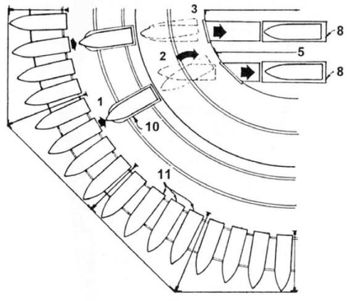

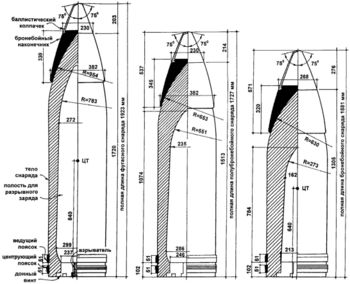

| + | [[Файл:406-1914 Draw 10.jpg|350px|thumbnail|right|Снаряды 16"/45 артиллерийской системы.<br />16" снаряды относились к типу снарядов тяжелых морских орудий (12", 14" и 16"), система которых была принята на вооружение в 1911 г. Снаряды "образца 1911 г." отличались увеличенным весом и длиной, повышенным содержанием взрывчатого вещества. Были снабжены мягким бронебойным наконечником ("Макаровский колпачок"), поверх которого навинчивался пустотелый баллистический обтекатель. Снаряды имели четырехкалиберный радиус головной части, увеличивающий дальнобойность на 25% по сравнению с предшествующим типом ("образца 1907 г.") без увеличения веса заряда.]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 11.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 12.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 13.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 14.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 15.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 0.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 0.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 0.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 0.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | [[Файл:406-1914 Draw 0.jpg|350px|thumbnail|right|]] | |||

| + | ||||

| + | ||||

| == Предистория == | == Предистория == | |||

Версия 18:14, 19 июня 2020

|

Эта статья в данный момент редактируется Статья активно редактируется участником проекта WunderWaffe72. Последняя правка была внесена 19.06.2020. |

| Орудие главного калибра Тип |

| Состояло на вооружении | 1919-1928 |

| Годы эксплуатации | 1919-1928 г. |

| Было установлено на | Сухопутное |

| 406 мм. Калибр |

| 109,4 (с затвором) кг. Масса ствола |

| 18 288 (с затвором) мм. Длина орудия |

| 45 калибров Длина ствола |

| 540,8 дм3 Объём зарядной каморы |

| н/д км. Максимальная дальность стрельбы |

| механический Принцип заряжания |

| 1,5-2 выстр./мин. Скорострельность |

| бронебойный полубронебойный фугасный Типы снарядов |

| 757 кг. Масса снаряда |

| 1116,3 м/с Начальная скорость снаряда |

16" снаряды относились к типу снарядов тяжелых морских орудий (12", 14" и 16"), система которых была принята на вооружение в 1911 г. Снаряды "образца 1911 г." отличались увеличенным весом и длиной, повышенным содержанием взрывчатого вещества. Были снабжены мягким бронебойным наконечником ("Макаровский колпачок"), поверх которого навинчивался пустотелый баллистический обтекатель. Снаряды имели четырехкалиберный радиус головной части, увеличивающий дальнобойность на 25% по сравнению с предшествующим типом ("образца 1907 г.") без увеличения веса заряда.

Содержание

Предистория

Русско-японская война коренным образом изменила требования, предъявляемые к артиллерийскому вооружению линейных кораблей. Развитие тяжелой корабельной артиллерии получило новый мощный импульс с общим направлением соединить бронепробиваемость с сильным разрывным действием снарядов, обеспечив ему в то же время точность попадания на больших дистанциях. Боевой опыт показал, что броня кораблей, даже сравнительно тонкая, хорошо защищает от фугасных снарядов. Немедленно в проектах всех новых линкоров начала проводиться в жизнь идея о полном бронировании надводного борта. Однако достаточно толстой такая защита быть не могла по причине ее слишком большого веса. Поэтому для борьбы с броневыми преградами умеренного уровня был предложен полубронебойный снаряд, сочетавший качества как бронебойного, так и фугасного, и предназначенный для внесения фугасного действия снаряда за броню. Этот снаряд, более тяжелый, чем обычный фугасный, потребовал увеличения "живой силы" - дульной энергии орудия, для чего было необходимо, при сохранении калибра, увеличить начальную скорость.

Добиться этого можно было, увеличив вес заряда, и, обеспечив таким образом снаряду большую энергию, сообщить ему большую начальную скорость. Однако увеличение веса заряда не могло продолжаться бесконечно, и не в последнюю очередь из-за опасения за прочность орудия в момент выстрела. Главный недостаток этого пути заключался в чрезвычайно ускорявшемся разгаре канала ствола и вызванным этим стремительным падением точности, что довольно быстро заставило отказаться от этого на первый взгляд простого и выгодного решения. Выход был найден в увеличении продолжительности времени разгона снаряда при сохранении прежнего веса заряда, для чего потребовалось существенно увеличить длину ствола орудия. К 1906-1909 гг. 12" орудия, основные крупнокалиберные пушки во флотах всего мира, удлиняются с 40 до 45-50 калибров, вес снарядов возрастает до 380-390 кг, а их начальная скорость - до 860-880 м/с. Это был предел, которого можно было достигнуть для этого калибра без потери прочности ствола и быстрого износа его канала.

В России для первых дредноутов класса "Севастополь" была спроектирована 12" пушка с длиной ствола 52 калибра. Для ее изготовления была принята пушечная углеродистая сталь прежнего типа. Орудие имело вес 51 т, или только 0,98 т на один калибр длины, в то время как за рубежом этот показатель составлял 1,15 - 1,40. Сравнительно легкая конструкция русского орудия объяснялась тем, что эта пушка первоначально предназначалась для стрельбы облегченными снарядами "образца 1907 г." весом лишь 332 кг. Это позволяло сообщить им большую начальную скорость (порядка 900 м/с) и придать траектории полета снаряда значительную настильность. Однако позднее требования изменились, и на вооружение для этих орудий был принят утяжеленный снаряд "образца 1911 г." весом 471 кг. Начальную скорость его пришлось понизить до 762 м/с. Таким образом, 12"/52 русское морское орудие после принятия снаряда нового типа оказалось предназначенным не для тех условий, для которых первоначально планировалось. Правда, тщательный подход к проектированию нового снаряда и разработке пороха для него в сочетании с широкими экспериментами привел к очень хорошим результатам, и в итоге по своим характеристикам русское орудие превосходило все свои зарубежные аналоги.

После исчерпания резервов совершенствования 12" орудия дальнейшее развитие морской тяжелой артиллерии в мире пошло по пути увеличения калибра. Это было совершенно закономерно, поскольку невозможность подвергать канал ствола лишком большому напряжению поставила предел увеличению веса снарядов и длины орудий.

Первым и на этот шаг решились англичане. Применявшиеся с начала 90-х гг. XIX в. в британском флоте система скрепления орудий сплошной навивкой высокопрочной (150 кг/мм ) проволоки вследствие невысокой продольной прочности ствола не позволяла иметь длину орудия свыше 45 калибров. Правда, на линкорах класса "Сен-Винсент" (программа 1907 г.) англичане применили 12" орудия, длина которых была доведена до 50 калибров, но именно неудача этой конструкции обусловила дальнейший выбор. Для британского флота было сконструировано такое орудие, которое, обладая не меньшей дульной энергией, чем предшествующая 12"/50 пушка, превосходило ее по продолжительности срока службы. В 1910 г. на вооружение линкоров класса "Орион" была принята облегченная 13,5" (343 мм) пушка в 45 калибров длиной при относительно более тяжелых и прочных снарядах.

Другими морскими державами переход англичан к новому калибру был воспринят как стремление обрести решительное преимущество в огневой мощи своих линейных судов, и это послужило толчком для роста калибра во всем мире. Вслед за Англией подобные орудия были сконструированы в США (14"/45), во Франции (340-мм/45), и наконец в России (14"/52). Русская система орудия и снаряда на этот раз оказалась наиболее тяжелой, несмотря на то, что для изготовления ствола была применена более прочная хромо-никелевая сталь вместо углеродистой пушечной стали прежнего типа. Сравнительно большой вес (83,33 т) отечественного 14" орудия объясняется не столько усиленным скреплением этого орудия, сколько главным образом его длиной - для него была принята длина в 52 калибра, которая вновь стала самым большим показателем для данного калибра орудий в мире.

Проектирование 406-мм пушки

Бурный прогресс в строительстве линкоров, увеличение их размеров и совершенствование защиты не могли не вызвать дальнейшего повышения калибра их тяжелой артиллерии. Уже в 1911 г. в Англии и Германии началось проектирование 15" орудий. Примеру этих стран последовала Италия. Что же касается США, Японии и России, то здесь дальнейшим перспективным калибром морской артиллерии был признан калибр 16", поскольку все эти страны в 1912 г. имели на стапелях линейные суда, предназначенные к вооружению 14" орудиями.

В техническом плане ближе других стоял к введению 16" калибра флот Соединенных Штатов. Проекты американских линейных кораблей, начиная с 1913 г., уже учитывали перспективу еще более мощного орудия. Рост диаметра ствола на два дюйма (51 мм), по сравнению с предшествующей стандартной американской 14"/45 пушкой обещал увеличение дульной энергии наполовину по сравнению с ней. Инициатива перехода к 16" орудию была впервые выдвинута отделом вооружений управления кораблестроения флота США в конце 1911 г. и была сразу же одобрена Генеральным штабом. Однако морской министр Дж. Даниэльс смотрел в то время неодобрительно на увеличение калибра до 16", ибо это сулило резкое увеличение размеров и стоимости линкора и, соответственно, возрастание трудностей с ассигнованиями на постройку новых кораблей. Лишь в 1912 г. он отдал приказ о начале проектирования нового орудия, получившего по соображениям секретности обозначение "опытная пушка в 45 калибров". Проектирование было завершено в начале 1913 г., после чего в американском флоте сразу же дальновидно приступили к постройке опытного образца. В июле 1914 г. он успешно прошел испытания. В дальнейшем, уже во время войны, германская фирма "Крупп" также обратилась к идее 16" орудия, и на ее заводе в Эссене были изготовлены опытные 45- и 50-калиберные образцы. В конце войны проектирование 16" орудий начала Япония.

Изучение архивов тех лет показывает, что в России идея перехода к 16" калибру зародилась в одно время с появлением ее в Америке[1]. Совершенно ясно, что на подобном начальном этапе морская тактическая мысль в обоих флотах шла совершенно самостоятельным путем. Вопрос был поднят артиллерийским отделом ГУК, тогдашний начальник которого генерал-лейтенант А.Ф. Бринк докладывал 18 июня 1912 г. морскому министру, что:

| |

... на тех же дистанциях живая сила 16" орудия значительно превышает таковую у 14" и уже на дистанциях 40 кб, где окончательные скорости обеих пушек уравниваются, живая сила 16" снаряда достигает величины большей таковой же у 14" в отношении кубов калибра, далее же это отношение еще более возрастет, при этом все остальные баллистические данные обоих указанных орудий до 70 кб совершенно одинаковы, а далее преимущество в настильности переходит к 16" пушке. | |

Это, по мнению ГУК, доказывало, что:

| |

... если бы даже пришлось ставить вместо 12 14"/52 пушек лишь 8 16"/45, то все же при одинаковой меткости вес металла снарядов и взрывчатого вещества, вносимого в неприятельский корабль в единицу времени, останется тот же (отношение (16/14)³ = 1,4927) , разрушительное же действие 16" снарядов, вследствие значительного превосходства пробивного действия и большей концентрации взрывчатого вещества будет значительно большим ... | |

А.Ф. Бринк требовал начать в следующем году строительство опытного орудия со станком дабы "своевременно испытать указанное орудие и выработать к нему боевые запасы". Морской министр И.К. Григорович, будучи активным сторонником быстрого наращивания военно-морских сил, полностью согласился с этим и в начале следующего, 1913 г., докладывал царю, что "ввиду вероятного перехода в будущем к 16" орудиям, составлен чертеж такой пушки в 45 калибров длиной и по утверждении сметы 18913 г. предположительно заказать по этим чертежам опытное орудие."

Проектирование орудия, о котором докладывал Николаю II И.К.Григорович, началось в начале лета 1912 г. в техническом бюро Обуховского завода. Разработка была передана заводу, хотя сильные специалисты по артиллерии имелись в ту пору и в МГШ и в ГУК. Размеры предполагавшегося 16" орудия вплотную приближались к пределам планируемых тогда технических возможностей завода, рассчитанных в целом под программу производства 14"/52 пушек, и все конструктивные решения по проектируемому 16" орудию необходимо было постоянно увязывать с технологами. Поэтому в итоге было решено разрабатывать пушку силами инженеров завода под наблюдением МГШ и ГУК.

Эскизный проект (чертеж №13518 ОСЗ) был датирован 26 июня 1912 г. Он представлял собой орудие, разработанное в двух вариантах: из углеродистой пушечной стали принятого для 12"/52 орудий типа и среднелегированной стали (с содержанием 3,5% никеля). Предел упругости материала для внутренней тр^бы и скрепляющих цилиндров в первом случае составлял 33002 кг/см (для кожуха 3000 кг/см ), а во втором случае 4200-4500 кг/см для всех конструктивных элементов орудия. Расчетный вес ствола из углеродистой стали составил 114,25 т, а из никелевой - 98,61 т[2]. Во втором случае, благодаря улучшенным качествам материала, толщина всех элементов - внутренней трубы, скрепляющих цилиндров и кожуха - была уменьшена, что позволило сэкономить более 15 т веса. По конструкции спроектированная пушка представляла собой увеличенную и усовершенствованную версию предшествующих 12"/52 и 14"/52 орудий. Число и расположение скрепляющих цилиндров, тип казенника и затвора - эти и другие элементы были подобны.

Первые шаги по изготовлению опытного орудия были сделаны в начале 1913 г. 12 марта ГУК запросил Обуховский завод "о доставлении в возможно непродолжительном времени расценки стоимости изготовления 16" орудия в 1405 калибров длиной со станком к нему и универсальной платформой". Однако Артиллерийско-минная проектная контора завода закончила все расчеты лишь после двух напоминаний ГУК. Лишь 21 июня 1913 г. правление завода уведомило ГУК, что "стоимость 16" 45-калиберной пушки в заседании от 18 июня ...утверждена в следующей сумме: при изготовлении ее из мартеновской углеродистой стали в 175 тыс. руб., а из стали 3,5% никеля в 212 тыс. руб." В ходе дальнейших консультаций между ГУК и заводом было решено, что допускается изготовление кожуха орудия из углеродистой стали, при условии изготовления самого орудия из стали хромо-никелевой. При этом стоимость орудия была определена в 205 тыс. руб. Правда, позднее было все же решено делать орудие полностью из легированной стали.

В последующие полгода, вплоть до начала февраля 1914 г. в переписке относительно заказа опытного 16" орудия наступило затишье. В это время конструкторы Обуховского завода заканчивали разработку проекта опытного станка для него. Таким образом, в 1913 г. опытный образец заказан не был, но 16" орудие уже официально рассматривалось как основное тяжелое орудие будущих морских программ. С 1913 г. реконструируемые Обуховский и Пермский артиллерийские заводы, как и вновь сооружаемый Царицынский, должны были получить оборудование для выделки калибров до 16" включительно.

В преддверии разработки ударных характеристик будущих русских линейных кораблей МГШ не переставал проводить расчеты их артиллерийского вооружения, соотнося его с параметрами новейших зарубежных орудий, сведения о которых поступали в виде разведданных. Осенью 1913 г. эти расчеты послужили обоснованием окончательного выбора главного калибра. Была подтверждена ранее выдвинутая идея 16" орудия, хотя для сравнения прорабатывались также и 14" и 15" калибры. Расчеты МГШ были подытожены в трех таблицах, отражавших такие характеристики, как дульная энергия, способность к бронепробитию, вес выбрасываемого металла и взрывчатого вещества в единицу времени (табл. 1 и 5). Для корабля с 12 16" орудиями эти значения получались весьма внушительными, и неудивительно, что МГШ пошел по пути следования именно этой схеме, проявив в подходе к выбору количественной характеристики главного вооружения линкора порядочную инерцию. Впрочем, это было естественно вследствие отсутствия какого-либо опыта боевого использования линкоров-дредноутов в то время.

| Таблица 1. Количество металла и взрывчатых веществ (в скобках), выпускаемых в

1 минуту линейным кораблем с различными комбинациями главного вооружения, кг | |||

|---|---|---|---|

| 12 | 10 | 8 | |

| 14" | 17968 (1968) | вариант не рассматривался | вариант не рассматривался |

| 15" | 22101 (2431) | 18417 (2025) | 14734 (1620) |

| 16" | 26824 (2952) | 22353 (2460) | 17883 (1968) |

В конце 1913 г. было решено улучшить характеристики сконструированного 16" орудия, придав снаряду большую начальную скорость и обеспечив большую дульную энергию. Проект 1912 г. подвергся существенной переработке, конструкция орудия осталась прежней, но соотношение длин скрепляющих цилиндров было изменено, а сами цилиндры утолщены. Было принято решение использовать только хромо-никелевую сталь. Орудие предназначалось для стрельбы бронебойными, полубронебойными и фугасными снарядами. Все снаряды имели вес по 1116 кг и, согласно расчетам, при использовании заряда трубчатого цилиндрического пороха весом 372 кг, им должна была сообщаться начальная скорость 820-850 м/с. Наибольшее давление в канале ствола предполагалось 3000 кг/см , вес орудия с замком составлял 107,94 т.

В начале 1914 г., когда был сделан вывод о сохранении тенденции к повышению главного калибра линкоров, на Обуховском заводе провели предварительные расчеты 18" морского орудия в 45 калибров длиной. Вес его составлял 155 тонн. Начальник Обуховского завода Б.В.Чорбо докладывал товарищу морского министра, что "в утвержденной смете по переоборудованию завода для изготовления 16" орудий принята во внимание возможность изготовления опытного образца 18" орудия". Согласно расчетам, стоимость опытного 18" орудия со станком должна была составить "не свыше 980 тыс. руб." Начальник завода указывал также, что:

| |

В случае решения изготовить пробное 18" орудие, Обуховский завод мог бы приступить к таковому через полтора-два года, по окончании сооружения 60-тонной мартеновской печи, предусмотренной сметой по переоборудованию завода для изготовления 16" орудий, а самое орудие со станком может быть изготовлено в течение двух лет. | |

| Таблица 2. Характеристики опытных и серийных русских морских тяжелых орудий, 1908-1914 гг. | ||||

|---|---|---|---|---|

| Калибр/длина в калибрах | 12"/52 | 14"/52 | 16"/45 | 18"/45 |

| Категория | серийное | серийное | опытное | проект |

| Разработчик | ОСЗ | ОСЗ | ОСЗ | ОСЗ |

| Производитель | ОСЗ | Виккерс | ОСЗ | |

| Полная длина ствола, мм | 15580 | 18491 | 18288 | 20574 |

| Длина нарезной части, мм | 12858 | 14985 | ||

| Число нарезов | 72 | 84 | ||

| Глубина нарезов, мм | 2,28 | 2,66 | ||

| Ширина нарезов, мм | 9,14 | 9,14 | ||

| Ширина полей, мм | 4,14 | 4,15 | ||

| Ход нарезов, клб | 29,89 | 29,89 | ||

| Объем каморы, см3 | 224600 | 358600 | ||

| Вес ствола с затвором, т | 50,7 | 83,33 | 107,9 | 155 |

| Вес затвора, т | 1,04 | 1,50 | ||

| Вес снаряда, кг | 470,9 | 746,8 | 1116 | 1586 |

| Вес заряда, кг | 130 | 200 | 373 | 540 |

| Начальная скорость, м/с | 762,5 | 823 | 840 | 890 |

| Давление в каморе, кг/см2 | 2400 | 2914 | 3000 | |

| Дульная энергия, тм | 13390 | 25849 | 39372 | 64095 |

| Живучесть ствола | 200 | 150 | ||

| Примечания: 1. Все модели имели нарезку постоянной крутизны. 2. Все модели имели поршневой затвор системы "Виккерс" | ||||

Производство

Тогда же, в начале 1914 г., Морское министерство вплотную приступило к развертыванию проектных и исследовательских работ по будущим линкорам. Для разработки их артиллерийского вооружения была составлена программа экспериментальных работ, в которой на первом плане стояло изготовление опытной пушки. 15 февраля 1914 г. начальник артиллерийского отдела ГУК вице-адмирал В.К. Гирс обратился в правление Обуховского завода с отношением о выдаче заводу, в соответствии с полученной санкцией товарища морского министра М.В. Бубнова, наряда на "изготовление 16" орудия в 45 калибров длиной из хромо-никелевой стали по заявленной заводом цене 212 тыс. рублей, при условии изготовления его не позднее ноября 1915 г." Прилагался чертеж орудия № 44120 и указывалось, что "предел упругости материала внутренней трубы, цилиндров и кожуха должен быть как на нем указано. Затвор к этому орудию может быть изготовлен по типу, предложенному заводом к 14" пушке".

Наряд за № 8310 был выдан заводу 28 февраля 1914 г. После получения его завод не мешкая принялся за дело. Уже в начале марта была отлита болванка самой ответственной части орудия - внутренней трубы. До начала войны успели сделать отливки всех скрепляющих цилиндров и замка. Однако вскоре после начала боевых действий выяснилась значительная нехватка полевой артиллерии в русской армии, и поэтому часть заводов Морского министерства получила задания на изготовление сухопутных орудий. Был составлен перечень непервоочередных заказов флота, перенесение сроков которых давало возможность высвободить на Обуховском заводе почти 8 тыс. т металла в литой болванке для исполнения срочного заказа армии на 400 48-линейных гаубиц и 400 42-линейных полевых пушек. В основу этого перечня были положены расчеты артиллерийского отдела ГУК о минимальных потребностях артиллерийского производства для вооружения находящихся только в высокой степени готовности судов флота орудиями всех калибров. Б соответствии с составленным списком, срок окончания изготовления опытного 16" орудия для подачи его на полигон был установлен на 1 июня 1916 г. В перечне, датированном 10 июня 1915 г., отмечалось, что внутренняя труба этого орудия и скрепляющие цилиндры к 16 нему уже откованы.

Дальнейшее движение заказа на 16" пушку прослеживается по отчетам артиллерийского приемщика ГУК при Обуховском заводе, сохранившимся до конца 1916 г. Из месяца в месяц в графе, относящейся к опытному орудию, переходили одни и те же отметки, и только ноябрьский отчет гласил, что все поковки за исключением двух были "приняты по металлу". Отливка же для кожуха сделана так и не была. 16 октября 1916 г. ГУК была утверждена новая "Программа подачи ОСЗ орудий для Морского ведомства на 1916 и 1917 гг.". Ею предписывалось "закончить 18" орудие по мере остающейся свободной производительности завода". Совершенно ясно, что на фоне общего быстрого ухудшения ситуации в стране дальнейшие работы по этой пушке в 1917 г., а тем более в последующие годы не проводились. Детали ее теряются во мрачной глубине надвигавшихся на Россию тьмы и хаоса, и последняя их участь неизвестна.

Одновременно с заказом в начале 1914 г. опытного 16" орудия Обуховскому заводу, ГУК предложил заказать второе подобное орудие зарубежной фирме. Причиной этого предложения послужила появившаяся в те годы идея лейнера. Некоторые английские и американские заводы, производившие тяжелые морские калибры, начали в то время работы по исследованию возможности изготовления орудий не с одной, а с двумя внутренними трубами. При этом нарезанная внутренняя труба вставлялась в холодном виде и была сменной. Колоссальная мощность, развиваемая крупнокалиберным орудием при выстреле, вела к быстрому износу ствола, после пятидесяти первых выстрелов начинался интенсивный разгар его канала, а после 150-200 выстрелов орудие вообще требовало замены, поскольку дальность стрельбы и особенно точность ее падали настолько, что делали применение его бесцельным. При использовании орудий с несменным каналом приходилось иметь на каждый корабль в береговых арсеналах полный комплект запасных орудий. После износа ствола меняли целое орудие, что было дорогим и долгим делом. Использование лейнера, таким образом, позволяло достичь намного более дешевого и простого обновления орудий. Вопрос этот, ввиду планируемого большого количества крупных орудий на флоте и быстрой их изнашиваемости приобретал очень важное значение[3].

Используя хорошие отношения, установившиеся с известной британской фирмой "Виккерс", Морское министерство приняло решение о заказе этой компании опытного 16" орудия со сменным каналом. Посредником, в связи с существовавшим положением о строительстве нового флота в России, должно было стать Русское Акционерное общество артиллерийских заводов. 16 апреля 1914 г. морской министр вошел в Совет министров с представлением о разрешении этой сделки, и 24 апреля последний, рассмотрев этот вопрос, решил его положительно.

Вскоре состоялось подписание контракта между Морским министерством и РАОАЗ, где отмечалось, что "орудие крайне необходимо уже в начале следующего, 1915 г., для установления типа 16" снарядов опытным путем, т.к. только после этого возможно было окончательно составить технические задания и произвести заказы боекомплекта предполагаемых к постройке кораблей".

После обмена телеграммами между РАОАЗ и "Виккерс" стоимость орудия была окончательно установлена в 27 тыс. фунтов стерлингов, поэтому цена заказа, заявленная Морскому министерству, выразилась в сумме 295 тыс. рублей. В эту сумму, кроме стоимости орудия, была включена доставка к набережной русского порта, указанного Морским министерством, таможенная пошлина и испытания на полигоне фирмы семью выстрелами английскими снарядами, но русским порохом.

При принятии достаточно технически сложного заказа, заключавшегося в изготовлении самого крупного до сих пор в практике фирмы орудия, кроме того еще и нетрадиционной конструкции, компания поступала гораздо более дальновидно, нежели просто соблюдая разовый коммерческий интерес. Руководство "Виккерс" хорошо понимало, что тогдашняя конструкция британских тяжелых орудий, при которой ствол скреплялся высокопрочной проволокой, рано или поздно исчерпает себя. Поэтому англичане охотно взялись за изготовление скрепленного кольцами 16"/45 опытного орудия, справедливо полагая, что приобретенный при его производстве и испытаниях опыт может оказаться неоценимым в ближайшем будущем.

В соответствии с договором, проект орудия по техническим заданиям ГУК должны были разработать инженеры фирмы "Виккерс". По соображениям секретности это орудие в переписке фигурировало как "15" пушка в 45 калибров длиной", англичане именовали его также и как "15" модель A" ("15-inch Pattern А"). Спроектированное орудие имело такой же вес, как и пушка Обуховского завода, но расположение скрепляющих цилиндров было несколько иным. За счет этого конфигурация британского образца отличалась от русского.

В начале мая 1914 г. ГУК командировал в Шеффилд на артиллерийский завод фирмы "Виккерс" помощника начальника артиллерийского отдела генерал-майора Е.А. Беркалова. В его задачу входило подробное ознакомление с британскими технологиями производства тяжелых калибров, а также рассмотрение проекта "15" модели А", к составлению которого в срочном порядке приступили инженеры компании. После обсуждения некоторых технических вопросов были согласованы чертежи орудия, которые Е.А. Беркалов в июне привез в Россию, где дни и были окончательно утверждены ГУК в конце июня того же года.

После начала в августе 1914 г. боевых действий и вступления Англии в войну, британское Адмиралтейство начало осуществлять жесткий контроль за деятельностью компаний, изготавливающих вооружение. Было отменено большинство иностранных заказов, а законченные предметы вооружения реквизировались для нужд национальной обороны[4].

Однако заказы русского союзника предполагалось полностью исполнять, но не в ущерб английским, т.е. во вторую очередь. По этой причине изготовление 16" пушки было существенно замедлено, и только в середине июля 1916 г. в ГУК из Шеффилда поступили сведения, что "...тело орудия будет окончательно готово к 15 августа с.г., и представлено к осмотру для приема..." Для предстоящего испытания этой пушки англичане построили и специальную платформу для полигона, полагая также "в будущем на ней испытывать свои 16" орудия, заказ на каковые ими только что получен от Британского Адмиралтейства и Канады".

Однако испытание орудия сильно задерживалось неготовностью стальных практических снарядов, разрешение на изготовление которых последовало от Адмиралтейства только в середине лета 1916 г. Готовность их ожидалась в марте 1917 г. Эти снаряды "образца 1913 г.", спроектированные ГУК специально для опытных стрельб при испытании 16" орудия и его станка, были заказаны компании "Виккерс" в октябре 1914 г. в количестве 100 шт. В итоге все задержки привели к тому, что испытание "15" модели А" состоялись 22 августа (н.с.) 1917 г. на полигоне фирмы "Виккерс" в Эскмилз. Данные испытаний полностью совпали с расчетными. Для 1116-кг стального практического снаряда при заряде русского трубчатого пороха весом 332 кг была достигнута скорость 766,5 м/с, что превысило расчетную (758 м/с). Согласно дальнейшим расчетам, вполне допускалось увеличение веса заряда до 350 кг, при этом начальная скорость могла быть повышена до 793 м/с. Английские специалисты отмечали, что при использовании стандартного метательного пороха британского флота - кордита MD45, данные были бы значительно хуже. Согласно английским данным, конструкция орудия допускала увеличение длины ствола до 50 калибров. При этом характеристики орудия приобретали значения, достигнутые другими флотами в основном лишь ко времени Второй мировой войны.

16"/45 орудие фирмы "Виккерс" в Россию поставлено не было. Конкретная причина точно не ясна, но вероятнее всего задержка в доставке произошла в навигацию 1917 г., после же прихода к власти большевиков и их "отмены царских обязательств" разговоры вообще вести было не о чем. В 1918 г. после начала обстрела немцами Парижа из сверхдальнобойного орудия, англичане начали искать пути для ответных действий. Было решено переоборудовать 16"/45 русское опытное орудие, понизив его калибр путем лейнирования до 205 мм и увеличив длину на 679 см. Переоборудование было закончено в феврале 1919 г. Однако новая конструкция оказалась малоудачной. Орудие сделало лишь шесть выстрелов на полигоне, при этом выгорание составило 0,5 мм на каждый выстрел. В 1928 г. эта пушка была сдана на слом. Некоторые характеристики "15" модели А" и ее переоборудованного варианта приведены в таблице 3.

| Таблица 3. Характеристики 16"/45 орудия "Виккерс" до и после переделки | ||

|---|---|---|

| Год | 1917 | 1919 |

| Калибр/длина в калибрах | 16"/45 | 205-мм/122 |

| Вес с затвором, т | 107,6 | 138,7 |

| Длина ствола, мм | 18288 | 25080 |

| Наибольший диаметр ствола, мм | 1438 | |

| Наименьший диаметр ствола, мм | 685 | |

| Размеры каморы, см | 322x46 | 326x28 |

| Объем каморы, см3 | 540000 | 188000 |

| Глубина нарезов, мм | 3 | 2,55 |

| Вес снаряда на испытаниях, кг | 1116 | 113 |

| Вес заряда на испытаниях, кг | 332¹ | 142² |

| Начальная скорость, м/с | 766 | 1494 |

| Давление, кг/см2 | 2570 | 4560 |

| Примечания: порох, использованный при испытаниях: 1. Русский крупнозернистый нитроцеллюлозный цилиндрический размерами 386x20 мм (наружный диаметр) х 7 мм (внутренний диаметр). 2. Английский кордит MD45, размеры овала зерна 31x15 мм. | ||

Для испытаний 16" орудий предполагалось построить на выносной батарее Главного морского полигона три новых универсальных установки. Две из них планировались для поточного отстрела серийных 16" орудий, вместе с их станками, непосредственно перед поступлением на корабли. Эти платформы должны были быть исполнены без качающихся частей. Третья установка - для детальных экспериментов с новыми 16" орудиями, типами снарядов и порохов для них, должна была быть выполнена со станком. Понятно, что именно эта установка была необходима в первую очередь, поскольку на ней необходимо было срочно проверить опытным путем конструкцию орудия, снарядов и пороха, и, возможно, внести необходимые коррективы при разработке детальных проектов линкоров.

Самым ответственным среди этих элементов был, естественно, станок, как наиболее сложная механическая система. Его проектирование было первоначально начато в техбюро подведомственного Морскому министерству Обуховского завода. В начале 1913 г. артиллерийский отдел ГУК начал планировать расходы на опытные образцы артиллерийского вооружения для будущих линкоров. Обуховскому заводу было поручено спроектировать опытную установку 16"/45 орудия, важнейшей частью которой являлся станок для него, а также рассчитать полную стоимость ее изготовления и монтажа на Морском полигоне. Однако в связи со значительной загруженностью другими, более срочными заказами ГУК, завод лишь через полгода смог приступить к разработке проекта этой установки. В начале 1914 г. проект и смета поступили в ГУК. Начальник Обуховского завода докладывал начальнику артиллерийского отдела:

| |

Сообщаю Вашему Превосходительству, что стоимость изготовления установки для 16" орудия выразится в сумме 169620 руб., при этом понимается изготовление: качающейся части станка с цепным прибойником, механизма вертикального наведения с лебедкой и электромотором, кронштейнов под качающуюся часть, клепаных балок, которые будут поставлены между кронштейнами станка и полигонной платформой. Платформа уже заказана для отстреливания 14" пушки с условием, что она может служить и для 16" установки. В расценку не вошли приборы и приспособления для подачи боеприпасов к установке и подъема их к орудию, т.к. заводу не известно, что именно потребуется в смысле этих устройств и потому они не могли быть проектированы и расценены. Срок изготовления означенной платформы и 16" орудия следует считать два года со дня получения заказа. | |

Ввиду того, что обуховские инженеры при проектировании станка встретили немало различных технических трудностей, что вылилось в итоге в более чем шестимесячный срок проектирования, а главным образом, из-за совершенно неприемлемого, с точки зрения МГШ и ГУК, срока изготовления станка, заявленного Обуховским заводом, ГУК решил заказать станок по конкурсу. Его было решено провести среди ведущих петербургских заводов, занимавшихся изготовлением продукции подобного рода. Необходимым условием выдачи наряда было выдвинуто требование постройки станка в годичный срок.

Уже 1 марта 1914 г. начальник Адмиралтейского завода А.И.Моисеев уведомил артиллерийский отдел ГУК о том, что его завод готов "принять заказ на изготовление, в годичный срок со дня заказа, опытного станка для 16" орудия с поворотной платформой". При этом Адмиралтейский завод, не обладая совершенно ни опытом проектирования артиллерийских установок, ни мощностями для их изготовления, планировал воспользоваться технической помощью французской фирмы "Сен-Шамон", с которой имел соглашение.

8 марта 1914 г. на заводы Адмиралтейский, Металлический, Обуховский и Путиловский были разосланы копии чертежа наружных очертаний 16" орудия для руководства при проектировании станка. ГУК постоянно торопил заводы с предоставлением проекта, и 14 июня, по рассмотрении результатов конкурса, был отобран проект Металлического завода. Это было неудивительно, поскольку среди русских разработчиков и производителей судовых орудийных установок этот завод уже давно и прочно занимал ведущее положение. 1 июля 1914 г. отделом общих дел ГУК был выдан наряд № 5954 Металлическому заводу на изготовление опытного станка за 390 тыс. руб.

Примечательно, что Металлический завод, взявшись за выполнение заказа, также не питал иллюзий относительно легкости этой работы. При сильной загруженности срочными заказами завод оговорил себе право изготовления непосредственно качающейся части на заводе фирмы "Виккерс" в Англии, с которой и был заключен контракт за 190 тыс. руб. Вся ответственность за полную доводку станка, все вспомогательные части, сборку его на Главном морском полигоне, равно как и полная разработка всех рабочих чертежей, оставалась за Металлическим заводом.

Сразу было ясно, что выдержать данные Морским министерством сжатые сроки будет очень и очень непросто. Однако осенью 1914 г. в России еще не предполагали, что начавшаяся война окажется затяжной. После ее скорого (и, разумеется, победоносного) завершения Морское министерство планировало приступить к постройке новых линейных судов, и поэтому темпы опытных работ по разработке артиллерийского вооружения для будущих линкоров не были снижены. Подготовка опытного 16" орудия на Обуховском заводе шла, в целом, по графику -к ноябрю 1914 г. его внутренняя труба и все скрепляющие цилиндры к ней были отлиты и откованы. Поэтому в октябре 1914 г. ГУК ответил отказом на просьбу Металлического завода об отдалении срока подачи опытного 16" станка (первоначально установленного на 1 августа 1915 г.), т.к. была надежда на готовность опытного орудия в срок.

Наряд на изготовление всех трех универсальных (поскольку на них планировалось отстреливать как 16", так и 14" орудия) платформ получил Обуховский завод. Первоначально было решено, для ускорения срока готовности, приготовить требуемую оснастку (станок, сменные кронштейны под его цапфы и пр.) для испытания 16" орудия на первой из этих платформ, изготовление которой успешно продвигалось на Обуховском заводе. Однако постоянные срывы сроков ввода в строй этой установки с комплектом оборудования для испытания 14" орудия, фактически подготовленной к стрельбе лишь летом 1916 г., заставили ГУК изменить решение и начать готовить для испытаний 16" орудия самостоятельную установку на основе одной из тех двух универсальных платформ, которые должны были быть исполнены без качающихся частей. Котлованы под них были отрыты, сваи забиты и фундаменты с закладными частями забетонированы летом-осенью 1914 г.

В начале 1915 г. в деле подготовки 16" установки произошел сильный спад. Несмотря на то, что ГУК постоянно торопил и Обуховский и Металлический заводы с изготовлением установки, и даже установил новый срок проведения испытаний 16" пушки (1 июля 1916 г.) дело фактически замерло. Обуховский завод практически весь 1915 г. работал на армию, а Металлический 18 апреля 1916 г. "порадовал" ГУК полученной из Англии телеграммой, где говорилось, что "самый ранний срок окончания изготовления 16" установки (станка) для пробного испытания последует в конце августа". Разработка чертежей заводами, правда, продолжалась. Вялая переписка между ними по согласованию технических решений несколько оживилась в 1916 г., но в плане изготовления частей установки почти ничего не предпринималось. В это время впервые возникли серьезные сомнения относительно возможности более или менее скорой достройки "измаилов", корпуса которых были уже на воде, в то время как 14" опытное орудие не сделало еще ни единого выстрела на полигоне. Усилия ГУК были направлены поэтому в первую очередь именно в этом направлении, и программа разработки 16" орудия, не будучи официально отвергнутой, как-то отошла на второй план.

Так прошел весь 1916 г., а затем и большая часть 1917 г. Разрабатывались и отвергались все новые чертежи, общее же состояние дела в середине 1917 г. лучше всего отражает докладная записка начальника артиллерийского техбюро Металлического завода А.Г. Дукельского в ГУК от 26 августа 1917 г, уведомляющая о состоянии дел с изготовлением 16" опытной установки:

| |

... Обязанность ОСЗ: 1. Фундаментное кольцо с болтами. |

|

Согласно полученным от ОСЗ сведениям, закончить все части завод может не раньше конца января, если теперь же приступит к работе в порядке срочности. Что же касается частей нашей поставки, то как известно, станок, кронштейны подцапфенные и прибойники были заказаны нами с разрешения АО ГУК заводу Виккерса, причем полагаем, что все эти части уже готовы, т.к. станок уже отстрелян..."

Испытания станка, упомянутые в приведенной выдержке из документа, состоялись в августе 1917 г. в Англии на полигоне фирмы "Виккерс" одновременно с испытанием заказанной русским флотом 16"/45 пушки. В Россию этот станок, как и само опытное орудие, доставлен не был. Таким образом, в результате всех переносов и проволочек, вызванных войной, не удалось оборудовать на Главном морском полигоне опытную 16" установку и тем самым создать необходимый задел для проведения стрельб по отработке артиллерийской части будущих линкоров. Железобетонный фундамент для платформы 16" орудия с торчащими из него по окружности анкерными болтами еще много лет был виден по соседству с 14" установкой как памятник несбывшимся планам создания чудо-пушки, которая должна была стать прототипом для десятков грозных орудий непостроенных линейных эскадр...

Снаряды и заряды

Проектирование 16" снарядов началось задолго до того, как был поднят вопрос о переходе к 16" орудию. Документы свидетельствуют, что эти снаряды разрабатывались в 1911-1912 гг. параллельно с разработкой 14" снарядов для 52-калиберных орудий. Снаряды обоих орудий были схожи по конструкции, имели четырехкалиберный радиус головной части и единый вес для каждого калибра. Увеличение внутреннего объема для увеличения количества тола компенсировалось удлинением полубронебойного и фугасного снаряда по сравнению с бронебойным. Некоторые их характеристики приведены в таблице 4[5].

Сразу после окончательного утверждения в мае 1914 г. чертежей 16" снарядов, ГУК предпринял шаги по размещению заказов на изготовление опытных партий снарядов всех типов. В соответствии с разработанной программой артиллерийских опытов по практическому исследованию их конструкции планировалось заказать по двадцать бронебойных, полубронебойных и фугасных снарядов "со сдачей этих снарядов на Морской полигон в годичный срок" Все снаряды решено было испытывать на бронепробиваемость под углом 25°: бронебойные по 14"-15" (т.е. 350-380 мм) плите, полубронебойные по 11" (280 мм) плите и фугасные по 8" (200 мм) плите. Основным требованием, предъявляемым к снарядам при испытании, было "сохранение корпусов без вскрытия внутренней пустоты."

| Таблица 4. Весовые характеристики 16" снарядов, кг | |||

|---|---|---|---|

| Тип снаряда | Вес неснаряженного снаряда | Вес взрывчатого вещества | Полный вес снаряда |

| Бронебойный | 1086 | 30 | 1116 |

| Полубронебойный | 1040 | 76 | 1116 |

| Фугасный | 1023 | 93 | 1116 |

Заказы на изготовление опытных снарядов должны были быть размещены на нескольких заводах, выразивших желание их изготовить. Каждому из заводов предоставлялось право изготовить от 6 до 10 шт. каждого рода снарядов. При этом имелась в виду передача заказов в будущем тому из заводов, чьи опытные образцы при испытаниях окажутся наиболее удачными.

Из числа заводов, выразивших готовность изготовлять 16" опытные снаряды, заказы были размещены на Обуховском и Пермском, которым было поручено изготовить по десять снарядов каждого из типов. Наряд Пермскому заводу за № 7947 был выдан 18 июня 1914 г., а Обуховскому за № 10199 30 июня того же года. Окончательный срок исполнения этих нарядов был после всех переносов определен на 1 октября 1916 г., но еще к 1 апреля 1916 г. Пермский завод отправил на Главный морской полигон законченные изготовлением 10 бронебойных снарядов. Заготовки под оставшиеся двадцать снарядов были Пермским заводом отлиты и откованы, но изготовлением так и не закончены. Обуховский завод к изготовлению своих снарядов вообще не приступал.

Помимо этих снарядов, сто стальных практических снарядов ("ядер") были заказаны осенью 1914 г. фирме "Виккерс". Изготовление их началось лишь осенью 1916 г. Общее количество произведенных в Англии практических снарядов неизвестно, но опытное 16" орудие отстреливалось именно ими.

В качестве метательного пороха в 16"/45 орудии планировалось использовать традиционный для русского флота трубчатый порох. Весной 1914 г. для новой пушки были разработаны три его сорта, и в июне Охтенский пороховой завод Морского министерства приступил к изготовлению опытных образцов. Для испытания заказанного фирме "Виккерс" второго 16" орудия в Англию в июле 1914 г. было отправлено "700 пудов" (11466 кг) пороха из арсеналов Кронштадтского военно-морского порта. Этот нитроцеллюлозный трубчатый порох относится к сорту, разработанному для использования в 8"/50 орудиях, состоявших на вооружении линкоров класса "Андрей Первозванный" и "Евстафий", а также броненосного крейсера "Рюрик". Характеристики его наиболее близко подходили к таковым пороха, планируемого непосредственно для 16" орудия. Всего же для испытаний 16" опытной пушки предполагалось выдать заказ на изготовление "5100 пудов" (83538 кг) пороха.

Баллистика

| Таблица 5. Сравнительная таблица мощности 14", 15" и 16" орудий для дистанции 30, 60, 90 и 120 кбт, рассчитанная МГШ | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Дистанция, кбт | Калибр | Угол прицеливания | Угол падения снаряда | Конечная скорость снаряда, м/с | Конечная энергия снаряда, тм | Толщина КЦ плиты пробиваемая под 90°, мм | Толщина КЦ плиты пробиваемая под 25°, мм |

| 30 | 14" | 2°33' | 2°52' | 698 | 18490 | 663 | 577 |

| 30 | 15" | 2°44' | 3°02' | 680 | 21500 | 686 | 622 |

| 30 | 16" | 2°39' | 3°00' | 686 | 26630 | 744 | 676 |

| 60 | 14" | 5°48' | 7°12' | 585 | 13100 | 513 | 452 |

| 60 | 15" | 6°11' | 7°38' | 576 | 15560 | 539 | 490 |

| 60 | 16" | 6°06' | 7°24' | 588 | 19780 | 594 | 534 |

| 90 | 14" | 10°10' | 14°06' | 494 | 9300 | 389 | 338 |

| 90 | 15" | 10°40' | 14°38' | 491 | 11330 | 414 | 376 |

| 90 | 16" | 10°35' | 14°23' | 509 | 15660 | 465 | 422 |

| 120 | 14" | 16°03' | 24°44' | 430 | 7020 | 290 | 252 |

| 120 | 15" | 16°52' | 25°11' | 433 | 8740 | 312 | 285 |

| 120 | 16" | 16°13' | 23°41' | 448 | 11350 | 358 | 325 |

| Примечание: КЦ - броня Круппа цементированная | |||||||

Башенные установки

Заключение

В отношении артиллерийского оснащения будущих русских линкоров Морским министерством проводилась четкая и своевременная линия, отвечавшая современным тенденциям. В планирующих и технических органах флота (МГШ и ГУК) имелось ясное понимание задач и путей развития тяжелой морской артиллерии. Своевременно была начата экспериментальная программа по созданию новых мощных орудий и предметов их оснащения и снабжения. В целом она проходила на фоне незавершенной программы по отработке предшествующего типа 14"/52 орудия, предназначавшегося для второго поколения русских дредноутов - линейных крейсеров класса "Измаил". Это, а еще в большей степени затянувшаяся война, привели к значительному замедлению, а затем и к фактическому свертыванию экспериментальных работ по 16" орудию планировавшихся линкоров и даже строительству линейных судов начатых кораблестроительных программ (четыре корабля класса "Измаил", линкор "Император Николай I"). Имевшие место в последующем отдельные испытания опытных образцов артиллерии (14"/52 в 1917-1918 гг., 16"/45 орудие в Англии в 1917 г.) показали высокий уровень заложенных в них технических решений.

Примечания

- ↑ Это была не первая попытка русского флота обратиться к орудию калибра 16". В 1883 г. Обуховский завод изготовил 16" стальную опытную пушку в 20 калибров длиной. Ствол этого орудия состоял из трех частей, соединенных на внутренней трубе, и скреплен четырьмя рядами колец. Нарезка была прогрессивной крутизны, всего имелось 92 нареза. Вес ствола составлял 84357 кг. Орудие было рассчитано под 647 кг снаряд и 148 кг заряд черного пороха.

- ↑ Проект 16" пушки в 45 калибров длиной орудийной и специальной стали, чертеж ОСЗ № 13518.

- ↑ Несомненно, что на итоговое решение параллельного заказа второго опытного 16"/45 орудия британской фирме повлиял все же не замысел получения именно лейнированной модели, а краткий срок (всего лишь около года), за который "Виккерс" бралась выполнить заказ. Необходимость скорейшего получения 16" орудия для отработки типа снарядов и пороха заставила Морское министерство заключить контракт с производителем, не имеющим серьезного опыта производства скрепленных цилиндрами крупнокалиберных орудий. Характерно, что разработанное англичанами по техническому заданию ГУК 16" опытное орудие имело такой же вес, как и модель Обуховского завода, но менее значительные характеристики по мощности.

Подтверждением недостаточной опытности британцев при получении от них согласия на производство по принятым в России технологиям служит и выполнение компанией "Виккерс" заказа на 36 14"/52 орудий для линейных крейсеров класса "Измаил". Из этого числа было изготовлено в 1916-1917 гг. лишь 16 орудий и у семи из них на приемных испытаниях на заводском полигоне в Эскмилз наблюдалось расхождение скрепляющих цилиндров, что заставило уменьшить вес заряда и снизить начальную скорость на 11%. Это послужило поводом в ряде случаев для упрека в адрес конструкции русского 14"/52 орудия "образца 1912 г." как "недостаточно прочного" и "имеющего недостаточную продольную прочность". Примечательно, что у произведенных в России аналогичных орудий этого недостатка не наблюдалось. Что же касается создания лейнированного образца, то определенный опыт в этом направлении в России уже имелся. Обуховский завод еще в 70-х гг. XIX в. изготовил по проекту тогдашнего начальника завода А.А. Колокольцева и главного техника Р.В. Мусселиуса 6" и 9" лейнированные орудия. После перестволения они выдержали еще по 445 выстрелов и были затем с успехом экспонированы на Филадельфийской выставке 1876 г. - ↑ Компания Виккерс с декабря 1911 г. вела постройку на своей верфи в Барроу-ин-Фюрнесс линкора "Решадие" по заказу Турции. В августе 1914 г. корабль находился в заключительной стадии готовности и после объявления войны был по представлению Адмиралтейства немедленно конфискован английским правительством для британского флота. Дредноут получил название "Эрин" ("Ирландия") и успешно участвовал в операциях Гранд-флита в ходе войны.

- ↑ Чертежи 16" снарядов: бронебойный - чертеж № 44305, полубронебойный - чертеж № 44353, фугасный - чертеж № 44291.

Ссылки

- 305-мм/52 орудие образца 1907 года

- 356-мм/52 орудие образца 1913 года

- 406-мм/45 орудие образца 1914 года

- "/52_пушка_Обуховского_завода 305-мм/52 пушка Обуховского завода

- 356-мм/52 морская пушка

- 406-мм/45 корабельное орудие

Литература

- Виноградов С.Е. Последние исполины Российского Императорского флота: Линейные корабли с 16" артиллерией в программах развития флота, 1914-1917 гг.. — СПб: «Галея Принт», 1999. — 408 с.

- Виноградов С.Е. «Измаил»: сверхдредноут Российской империи. — «Морская коллекция». — Москва: АОЗТ Редакция журнала «Моделист-Конструктор», 2001 №1. — 36 с.

- Кузнецов Л. Линейные крейсеры типа «Измаил». — Война на море. — Москва: ЕКСМО, 2013. — 176 с. — ISBN 978-5-699-67457-2

- Васильев А. Первые линкоры Красного флота. «Марат», «Октябрьская революция», «Парижская коммуна». — Война на море. — Москва: ЕКСМО, 2008. — 144 с. — ISBN 978-5-699-26743-9

- Айзенберг Б.А., Костриченко В.В. Линкор «Императрица Мария». Главная тайна Российского флота. — Война на море. — Москва: ЕКСМО, 2010. — 128 с. — ISBN 978-5-699-41720-9