SMS Baden (1915)

| Версия 11:56, 30 октября 2014 Новая страница: «{{Блок|+| content = Эта статья редактируется участником <Mike1986> в рамках конкурса [https://goo.gl/8UBdFT «В…» | Версия 15:37, 1 ноября 2014 | |||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| {{Блок|+| content = Эта статья редактируется участником <Mike1986> в рамках конкурса [https://goo.gl/8UBdFT «Вики-спринт №3: Корабли Императорских военно-морских сил Германии»]. <br /> За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания. Просьба воздержаться от правок. }} | {{Блок|+| content = Эта статья редактируется участником <Mike1986> в рамках конкурса [https://goo.gl/8UBdFT «Вики-спринт №3: Корабли Императорских военно-морских сил Германии»]. <br /> За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания. Просьба воздержаться от правок. }} | |||

| + | {{КорабльКарточка4 | |||

| + | |Название корабля = «Баден» | |||

| + | |Картинка = SMBaden.jpg | |||

| + | |Класс корабля = Линкор | |||

| + | |ВМС страны = Императорских ВМС Германии | |||

| + | |Служба = [[Файл:Germany 1903-1918.jpg]] | |||

| + | |Заложен = 20 декабря 1913 | |||

| + | |Спущен на воду = 30 октября 1915 | |||

| + | |Выход на испытания = 14 марта 1917 | |||

| + | |Сдача заказчику = 19 октября 1916 | |||

| + | |Выведен из боевого состава = 21 июня 1919 года выброшен на отмель в Скапа-Флоу | |||

| + | |Сдан на слом = | |||

| + | |Гибель = 16 августа 1921 года потоплен в качестве мишени | |||

| + | |Предшественники = «Фридрих дер Гроссе» | |||

| + | |Дочерние корабли = супердредноут типа «Байерн» | |||

| + | <!-- | |||

| + | ||||

| + | Общие данные | |||

| + | ||||

| + | --> | |||

| + | |Водоизмещение = 28,080 | |||

| + | |ВодоизмещениеПолн = 32,200 | |||

| + | |Длина = 180 | |||

| + | |Ширина = 30 | |||

| + | |Осадка = 9,4 | |||

| + | <!-- | |||

| + | ||||

| + | Энергетическая установка | |||

| + | ||||

| + | --> | |||

| + | <!-- ДОК --> | |||

| + | |Главная ЭУ тип док = 14 водотрубных котлов системы Парсонса | |||

| + | |Главная ЭУ мощность док = 56,275 | |||

| + | |Вспомогательная ЭУ тип док = | |||

| + | |Вспомогательная ЭУ мощность док = | |||

| + | |Запас топлива = | |||

| + | |Кол-во валов док = | |||

| + | |Скорость хода макс док = 21 | |||

| + | |Скорость хода эконом док = 13 | |||

| + | |Дальность плавания макс док = | |||

| + | |Дальность плавания эконом док = | |||

| + | <!-- РЕАЛ --> | |||

| + | |Главная ЭУ тип реал = | |||

| + | |Главная ЭУ мощность реал = | |||

| + | |Вспомогательная ЭУ тип реал = | |||

| + | |Вспомогательная ЭУ мощность реал = | |||

| + | |Кол-во валов реал = | |||

| + | |Скорость хода макс реал = 22,1 | |||

| + | |Скорость хода эконом реал = | |||

| + | |Дальность плавания макс реал = | |||

| + | |Дальность плавания эконом реал = | |||

| + | <!-- | |||

| + | ||||

| + | Экипаж | |||

| + | ||||

| + | --> | |||

| + | |Общая численность = 1089 | |||

| + | |Офицеры = 69 | |||

| + | |Мичманы = | |||

| + | |Матросы = | |||

| + | <!-- | |||

| + | ||||

| + | Бронирование | |||

| + | ||||

| + | --> | |||

| + | |Пояс = 120—350 | |||

| + | |Борт = 130-200 | |||

| + | |Палуба = 30 | |||

| + | |Траверз = 140—300 | |||

| + | |Барбеты = 20-350 | |||

| + | |башня лоб = 350 | |||

| + | |башня бок = 250 | |||

| + | |башня тыл = 290 | |||

| + | |башня крыша = 200 | |||

| + | |Боевая рубка = 170—350 | |||

| + | |Румпельное отделение = | |||

| + | <!-- | |||

| + | ||||

| + | Вооружение | |||

| + | ||||

| + | --> | |||

| + | |Вооружение = | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Артиллерия главного калибра | |||

| + | |8 (4 × 2) × 380-мм/45 орудия | |||

| + | |16 (16 × 1) × 150-мм/45 орудия | |||

| + | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Зенитная артиллерия | |||

| + | |2 (2 × 1) × 88-мм/45 | |||

| + | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Минно-торпедное вооружение | |||

| + | |5 × 600-мм подводных ТА | |||

| + | }} | |||

| + | |Однотипные корабли = «Байерн» «Саксен» «Вюртемберг» | |||

| + | }} | |||

| + | ||||

| + | {{AnnoWiki | |||

| + | |pic = Baden.jpg | |||

| + | |content = Два немецких корабля с мировыми именами типа «Байерн» построили еще до начала Первой Мировой войны. Это был знаменитый линкор «Баден» и его «собрат» «Байерн». Они переняли новейшие достижения морской военной техники Германии. | |||

| + | Их конструкция и данные напоминали самые крепкие и технически сильные английские корабли типа Ройял Соверен. Уже в послевоенное время оба линкора основательно исследовали англичане. Вывод был удивительным: линейные корабли были практически идентичными. | |||

| + | Отличиями была лишь более мощная бортовая защита немецких линкоров и наличие угольных ям у линкоров «Байерн». | |||

| + | «Линкоры мира» — так по праву можно охарактеризовать сильнейших линкоров начала XX века. Их значение в истории мировой цивилизации настолько велико, что невозможно представить современные исторические записи без участия этих легендарных имен. | |||

| + | Линкор «Баден» начал отсчет своей службы во Флоте Открытого моря. Он занял место не менее легендарного линкора «Фридрих дер Гроссе».. | |||

| + | }} | |||

| + | == Общие сведения == | |||

| + | В целом немецкий линейный корабль типа "Баерн", нельзя не отметить, что этот корабль, безусловно, представлял собой один из самых мощных и боеспособных в мире дредноутов "доютландской" эпохи и великолепный образец самой передовой кораблестроительной технологии второго десятилетия минувшего века. | |||

| + | Но в силу целого ряда объективных и субъективных причин "Баерн" и "Баден" оказались все же "штучным товаром" (англичане за годы первой мировой войны пополнили свой флот десятью подобными кораблями!) и наивысшим достижением немецкой судостроительной промышленности эпохи кайзеровской империи. | |||

| + | По своим боевым возможностям они находились на уровне лучших английских кораблей своего класса, строившихся с ними в одно и то же время — линкоров типов "Куин Элизабет" и "Роял Соверен", а в части обеспечения живучести — существенно опережали своих английских аналогов. | |||

| + | Определённый интерес представляет попытка хотя бы "в первом приближении" сравнить вышеупомянутые корабли. | |||

| + | Английские кораблестроители в гораздо меньшей степени были связаны ограничениями, касавшимися размерений и водоизмещения проектируемых линейных кораблей, нежели их германские коллеги. | |||

| + | В основном, в этом смысле англичан беспокоили лишь габариты сухих доков в английских базах и портах, в то время как немцам требовалось, кроме того, учесть габариты Кильского канала и мелководных фарватеров их баз и портов на Северном море и на Балтике. Что же касается требования возможно большей идентичности во всём, кроме артиллерии главного калибра, линейных кораблей типов "Кёниг" и "Баерн" (очевидно, из соображений экономии средств), то, заметим, это сразу же делало последний из них кораблём, весьма далёким от оптимального. | |||

| + | Во-первых, это отразилось на выборе чрезвычайно облегченных 380-мм орудий с очень лёгким снарядом. | |||

| + | Во-вторых, полученные обводы не явились оптимальными с точки зрения ходкости. | |||

| + | В-третьих, толщина и распределение палубного бронирования уже не соответствовали требованию защиты хотя бы от пролома боевым снаряжением английского 381-мм фугасного снаряда. Это, пожалуй, все самые тяжёлые "камни", которые можно было бы "бросить" в сторону немецких кораблестроителей. В остальном немецкие линкоры выглядят просто превосходно на фоне своих английских противников. | |||

| + | Во-первых: их артиллерия всех калибров (в основном за счёт гильзового заряжания и клиновых затворов) обладала скорострельностью на 20-30% более высокой, чем у англичан, не говоря о повышенной живучести немецких артиллерийских систем. Конечно, английская 381-мм артиллерийская система обладала несколько большей мощностью, нежели немецкая 380-мм (например, немецкому 750-кг снаряду английское орудие своим рабочим давлением могло бы сообщить начальную скорость 835 м/сек ). | |||

| + | Однако английские 381-мм полубронебойные и фугасные снаряды не могли на боевых дистанциях проникать в целом виде через верхний и, тем более, нижний броневые пояса немецких линкоров, а бронебойные снаряды - через нижний пояс и броню немецких 380-мм башен. Бронирование казематов немецких дредноутов не пробивалось английскими полубронебойными и фугасными снарядами при курсовых углах менее 60°. Ничего подобного нельзя заявить на счёт английских линкоров, находящихся под огнём немецких 380-мм орудий. Будем помнить и о том, что английский бронебойный снаряд "доютландского" периода не шёл ни в какое сравнение с немецким! Англичане по опыту Цусимы делали ставку на полубронебойные и фугасные снаряды и жестоко ошиблись при этом! | |||

| + | В сравнении с английской немецкая система бронирования представлялась несравненно более совершенной и мощной. 330-мм нижние броневые пояса английских линкоров имели недостаточную ширину, а за счёт перегрузки кораблей уходили глубоко под воду. 152-мм верхние пояса англичан пробивались даже 305-мм немецкими фугасными снарядами (с донными взрывателями). Вертикальное бронирование и у немцев, и у англичан было одинаково недостаточным, тем не менее, немцев частично спасала в этом вопросе большая высота их вертикального бронирования. | |||

| + | Английская система подводной конструктивной защиты существенно уступала немецкой, хотя с использованием жидкого топлива англичане в этом вопросе находились в более благоприятном положении, нежели немцы. На немецких линкорах обращает на себя внимание то, что защитные угольные ямы протянулись вдоль бортов на протяжении всей цитадели! Такой практики не существовало более ни в одном флоте мира. Обычно угольные ямы защищали лишь районы котельных и, в редких случаях, ещё и машинных отделений линкоров с угольным отоплением. Трудно представить себе поистине нечеловеческий труд кочегаров на немецких дредноутах, транспортировавших уголь из ям в оконечностях к расходным ямам в районе котельных отделений. | |||

| + | Були, которые англичане с 1917 г. начали "приделывать" к бортам своих линкоров, оказались тоже "вещью в себе". Уже в годы второй мировой войны они доставили немало неприятностей королевскому флоту. Во-первых, при взрыве торпеды у борта затапливались большие объёмы расширительной камеры буля (который ещё и отваливался от борта, будучи непрочно закреплённым к нему). Стремительно нараставший крен приводил к уходу в воду портов 152-мм казематных артустановок и в итоге к опрокидыванию корабля. Примерно так погибли "Роял Оук" и "Бархэм", а также едва не погибли "Резолюшн" и "Малайя". Немецкие же корабли в обеих мировых войнах успешно выдерживали гораздо большее число взрывов мин и торпед. | |||

| + | Главная энергетическая установка немецких дредноутов, несмотря на то что это тоже были прямодействующие турбины Парсонса, была гораздо совершеннее и более живучей, нежели у англичан. Так, три немецких паротурбинных агрегата располагались в шести водонепроницаемых отделениях. Каждый агрегат, отметим, являлся автономным. У англичан же (как, впрочем, и на русских дредноутах) два турбинных агрегата размещались в трех отделениях одного главного водонепроницаемого отсека, а работали на четыре валолинии. Таким образом, при затоплении одного бортового отделения две валолинии выходили из строя. О затоплении ещё и отсека главных конденсаторов, располагавшегося дальше в корму и разгороженного продольной переборкой, командиры и механики старались вообще не думать. | |||

| + | В заключение следует сказать, что в тех конкретных условиях боевой обстановки, в которых оказался немецкий флот после начала первой мировой войны, его эскадры линкоров оказались малопригодными к боевому применению — при их недостаточной численности в условиях дальней английской блокады им катастрофически не хватало высокой скорости. А вот немецкие линейные крейсера оказались очень востребованы. В отличие от английских кораблей этого подкласса, это были быстроходные линкоры, у которых скорость покупалась за счёт сокращения числа орудий главного калибра, а не уменьшения толщины и площади бронирования, как у англичан. | |||

| + | Недаром немцы уже после начала войны заложили лишь один линкор, но семь линейных крейсеров, которые так и не достроили. Три последних из них, принадлежавшие к типу "Эрзац Йорк", практически представляли собой на треть увеличенный "Баерн" со скоростью до 27,3 узла! Но это уже совсем другая история... | |||

| + | == История создания == | |||

| + | 30 сентября 1912 г. кайзер подписал приказ на постройку линкоров «эрзац-Верт»(будущий «Баден») и 20 декабря были объявлены торги на подряд. Предложения верфей поступили в начале марта следующего 1913 г. Компания «Фридрих Шихау» из Данцига бралась построить один корабль за 36 месяцев и просила за работу 17,27 млн. марок (условия подряда оговаривали только изготовление корпуса с механизмами, в то время как вооружение и броню поставляло Морское министерство). Гамбургские предприятия «Вулкан» и «Блом унд Фосс», кильская «Говальдсверке» и «Везер» из Бремена согласованно запросили по 20,6 млн. В итоге подряд на «эрзац-Верт» (будущий «Баден») достался «Шихау». Уже начиная с 1909 г., благодаря усилиям Тирпица относительно всемерного снижения расходов на новое судостроение, экономическая ситуация для германских верфей вошла в фазу стагнации. Между тем стоимость сырья и рабочей силы продолжала повышаться, что рано или поздно грозило подорвать основы рентабельности судостроительного процесса. Положение усугублялось конкурентной борьбой между самими компаниями за заказы флота и необходимостью постоянной модернизации их станочного парка, вызванной быстрым совершенствованием техники судостроения. Постройка боевых кораблей рисковала превратиться в бесприбыльное дело и германские банки, кредитующие судостроительную промышленность, были вынуждены действовать. Поэтому в конце 1912 г., ввиду ожидаемой новой программы строительства линкоров, между четырьмя вышеуказанными компаниями было составлено устное соглашение о ценах подряда и очерёдности участия в строительстве. «Шихау» уклонилась от участия в стачке и продолжала действовать на свой страх и риск. Тирпиц, заручившись поддержкой бюджетной комиссии Рейхстага, вознамерился железной рукой вернуть подрядчиков к своим условиям, не понимая, что те пытались только выйти из грозившей многими бедами ситуации, создавшейся во многом благодаря его собственным действиям. Был пущен слух, что заказ на линкор «Т» передаётся государственной верфи. Это, в сочетании с другими мерами давления, дало результат: Кильская «Говальдсверке», находившаяся в более бедственном положении, чем её собратья по сговору, дрогнула первой — оказавшись без новых заказов и близкая к банкротству, она нарушила условия картеля и согласилась работать на условиях Морского министерства. И всё же, возможно, в качестве своеобразной платы за уступчивость, стоимость заказа ей была существенно увеличена — до 19,65 млн. марок, что превышало цену «Шихау» почти на 2,4 млн. Интересно, что остальные участники договора посчитали такой оборот дела своей победой — 29 июня 1913 г. появился устав «Германского объединения верфей», куда вошла также «Крупп-Германия верфь» и около десятка более мелких предприятий, специализировавшихся на гражданском судостроении. Бросается в глаза необычно большой промежуток времени между выдачей заказа на постройку и закладкой кораблей. Это вызвало в своё время гнев кайзера Вильгельма II, замечание которого на полях одного из отданных им в 1916 г. распоряжений свидетельствует о малом прогрессе в постройке тяжёлых артиллерийских кораблей в ходе войны: «Это происходит из-за слишком долгой постройки (Bauerei можно перевести и как «халтурная постройка»), главным образом из-за ненормального промежутка между заказом и закладкой! с 13 апреля по 14 января девять месяцев! Однако истинная причина этой задержки заключалась в другом. Значительный промежуток времени от составления проекта «линкора 1913 г.» до начала постройки кораблей объясняется тем, что в этот период было сконструировано, изготовлено и испытано предназначавшееся для них 15”/45 орудие «образца 1913 г.». Только убедившись в полном успехе но¬вой тяжёлой артиллерийской системы, Тирпиц решился на начало постройки кораблей. | |||

| + | === Предшественники === | |||

| + | Приходу в кайзеровский флот сверхдредноута предшествовало несколько серий линкоров с 11” и 12” калибром главной артиллерии, конструкция самых ранних из которых имела очень мало общего со стройной логикой архитектуры созданного впоследствии «Бадена». Первые германские дредноуты, четыре корабля типа «Нассау» («Позен», «Рейнланд», «Вестфален») были спущены на воду в течение 1908 г. и вошли в строй в 1909— 1910 гг. Их нормальное водоизмещение составляло 18870 т, а главные размеры (146,1 х 26,9 х 8,57 м — здесь и ниже: длина наибольшая, ширина без выступающих частей, осадка в нормальном грузу) оставались под стать предшествующим им до дредноутам. На «Нассау» было установлено 12 11 ”/45 орудий в шести двух орудийных башнях, расположенных довольно неудачно — по одной в носу и корме и по две с каждого борта. В бортовом залпе могло участвовать только 2/3 тяжёлой артиллерии, что, принимая во внимание её умеренный калибр, являлось весьма скромным показателем. Исчерпывающее внимание в проекте уделили вспомогательной артиллерии — она состояла из 12 150-мм/45 орудий под верхней палубой и 18 88-мм/45 пушек в оконечностях и надстройках. Причем если второй тип орудий предназначался исключительно для отражения эсминцев, то 150-мм артиллерия должна была также принимать участие в бою главных сил на малых и средних дистанциях. В наследство от предшественников дредноуты серии «Нассау» получили старомодную двигательную установку — паровые поршневые машины тройного расширения, работаю¬щие на три вала. Скорость хода была скромной — 20 уз. Все их недостатки с лихвой восполнялись сильным и хорошо продуманным бронированием, превосходной конструктивной защитой корпуса от подводных взрывов и совершенным оборудованием для борьбы за живучесть. Неудачный с точки зрения размещения тяжёлых орудий пример «Нассау» получил, тем не менее, развитие в четырёх линкорах следующей серии («Гельголанд», «Остфрисланд», «Ольденбург», «Тюринген»), сошедших на воду в 1909 — 1910 гг. и вошедших в строй в 1911 —1912 гг. С артиллерийской точки зрения эти корабли выиграли только в одном — получили на вооружение новую 12”/50 артиллерийскую систему «образца 1908 г.», отличавшуюся мощностью и эффективностью. Количество 150-мм орудий на них было увеличено до 14, а 88-мм сокращено до того же числа и стало, таким образом, равным. Уровень бронирования остался тем же, более надежно защищались 12” башни и оконечности корпуса. Таким же, как на предшественниках, остался и тип двигательной установки, но мощность до 28 тыс.л.с.), что позволило увеличить (тип «Гельголанд») скорость хода на один узел. Все эти усовершенствования «гельголандов» в итоге дали корабль водоизмещением 22800 т (на 4 тыс. т больше, чем «Нассау») с размеры 167,2 х 28,5 х 8,68 м. | |||

| + | В 1911 г. сходят на воду пять линкоров серии «Кайзер» («Фридрих дер Гроссе», «Кайзерин», «Принц-регент Луитпольд», «Кёниг Альберт»), которые, несмотря на что они несли 12”/50 орудия прежней «Кайзерин» модели, стали важным шагом в германском линкоростроении. Количество тяжёлых орудий на них уменьшилось до 10, но все они получили возможность ведения огня на борт, и вес бортового залпа увеличился, по сравнению с «Гельголандом», на четверть. Две установки в корме размещались линейно-возвышенно, а ещё две по бортам эшелонно, что теоретически допускало ведение огня из бортовых башен в направлении оконечностей (сказывалась существовавшая инерция мышления в отношении необходимости сохранения мощного продольного залпа). Количество 150-мм/45 орудий было оставлено прежним, а 88-мм сокращено до восьми, что верно учитывало тенденцию развития противоминного калибра. «Кайзеры» стали первыми германскими турбинными линкорами, и, несмотря на прибавку в водоизмещении (24720 т), все они легко преодолели на испытаниях 22-узловую отметку. Главные размеры (172,4 х 29,00 х 8,8 м) увеличились не так значительно, как между предшествующими классами германских дредноутов. Существенно было усилено бортовое (до 350 мм) и палубное (в сумме до 100 мм) бронирование. | |||

| + | Последняя серия германских линкоров- дредноутов — «Кёниг», «Кронпринц», «Маркграф» и «Гроссер Курфюрст» — вступали в строй летом-осенью 1914 г., уже в ходе мировой войны. Можно сказать, что они стали «отшлифованной версией» своих предшественников. Конструктивно они практически полностью повторяли «Кайзер», за исключением того, что все их 12” башни располагались в диаметральной плоскости: по две в носу и в корме линейно-возвышенно, и одна в середине корпуса между котельными отделениями, что придавало кораблям этой четвёрки исключительно стройный вид. Распределение и толщины элементов бронирования, количество и расположение 150-мм орудий были точно такими же, в то время как число 88-мм вновь сократилось — до шести. Водоизмещение «кёнигов» возросло на 800 т (25800 т), а размеры почти не увеличились. В отличие от «Нассау» и «Гельголанда», имевших гладкопалубную конструкцию, «Кайзер» и «Кёниг» получили длинный полубак, простиравшийся в корму до четвертой башни. | |||

| + | === Предпосылки к созданию === | |||

| + | Бюджетом 1913 г. — он был обсуждён в 1912 г. и принят в начале 1913 г. — выделялись средства на два «линейных корабля 1913 г.», а именно строящегося вновь корабля «Т» и замены линейного корабля «Верт» — «эрзац-Верт» («Баден»). Согласно Закону о флоте вновь закладываемые корабли германского флота из внутриполитических — в основном бюджетных — соображений разделялись на строящиеся взамен выводимых из состава флота (они условно назывались по имени исключаемого из списка флота корабля с добавлением слова «ersatz», т.е. «замена») и строящиеся вновь для доведения числа кораблей данного класса до цифр, принятых в Законе (они условно именовались очередными буквами алфавита). | |||

| + | Все корабли предшественники послужили базисом для развития тех идей и технических решений, которые впоследствии были положены в основу конструкции «Бадена». Выше уже отмечалось, что его основным отличием от предшественников стало резкое повышение калибра главной артиллерии. Причины этого лежали в ситуации, создавшейся в военном кораблестроении к исходу первого десятилетия XX века. Она характеризовалась новым витком гонки морских вооружений: в Европе окончательно обозначился непримиримый характер англо-германского морского соперничества. Обе самые мощные державы Старого Света интенсивно наращивали свои флоты дредноутов, причём победа в этой гонке постепенно начинала склоняться на сторону экономически более сильной Германии. | |||

| + | === Проектирование === | |||

| + | Проектирование сверхдредноута было непростым делом. Создателям «Бадена» приходилось исходить из ряда условий, наложивших отпечаток на весь дальнейший проект. В первую очередь приходилось учитывать необходимость размещения всего мощного вооружения линкора в корпусе, который размерами и тоннажём не должен был существенно превосходить уже строившиеся «кёниги». Новому линкору требовалось обеспечить не менее высокий уровень защищённости как от артиллерийского огня, так и от подводных взрывов. Приходилось обращать также особое внимание на конструкцию корпуса проектировавшихся кораблей, поскольку значительную важность представлял вопрос обеспечения необходимой прочности и устойчивости корпусных конструкций в связи с задачей восприятия резко выросших усилий от отдачи существенно более мощных орудий. Все эти задачи были в проекте «Бадена» успешно решены. Отношение L/B (длина/ширина) спроектированного сверхдредноута соответствовало уровню его предшественника («Баден» — 5,98, «Кёниг» — 5,92), но полнота обводов на новом линкоре была увеличена. Его коэффициент общей полноты, составлявший на «Кёниге» 0,592, возрос до 0,623 (т.е. на 5,2%). Это было вызвано тем, что на «Бадене» носовая часть стала более полной. Необходимость подобного решения обуславливалась как потребностью в объёме для носового отсека траверсных торпедных аппаратов (следствие более длинной выбрасывающей трубы для принятой на вооружение в 1912 г. 600мм торпеды Н-8), так и увеличенными габаритами носового погреба боезапаса главного калибра, вмещавшем возросшие по размеру боеприпасы 15” орудий. Помимо этого, возникала необходимость перемещения центра тяжести формы ватерлинии значительно дальше в нос, чтобы скомпенсировать значительный вес от двух носовых установок 15” орудий. В итоге конструкторам «Бадена» удалось достаточно успешно справиться с задачей всемерного ограничения его размеров и водоизмещения. С технической точки зрения переход германского флота на 15” калибр артиллерии был отважным шагом, поскольку ни в самой Германии, ни где-либо за границей до сих пор не имелось столь тяжёлого морского орудия, на характеристики которого можно было бы ориентироваться при разработке. 15” двухорудийная установка имела примерно в два раза больший вес, чем предшествующая 12” башня, а отдача четырёх орудий при одновременном залпе увеличилась более чем на 2000 тм, поэтому просчёт при проектировании мог привести к непоправимым последствиям. Это предъявляло повышенные требования к методикам и тщательности выполнения расчётов по корпусу, чтобы подобные огромные усилия воспринимались надёжно и не привели к деформациям конструктивных связей корпуса, по возможности экономя при этом его вес. Задача обеспечения должной жёсткости корпуса для восприятия значительного веса 15” башен и силы отдачи при действии тяжёлых орудий была решена в проекте путём установки двух проходящих вдоль всей цитадели корабля продольных переборок. В оконечностях цитадели они, вместе с поперечными переборками, являлись несущими подбашенными конструкциями, а в средней части корпуса служили продольными разделительными переборками в системе подразделения машинно-котельной установки линкора на отсеки. Эти две продольные переборки вместе с двумя бортовыми броневыми переборками образовывали основную группу продольных связей для восприятия изгибающего момента на волне, а совместно с поперечными переборками они формировали жёсткую конструкцию, воспринимающую крутящий момент, который возникал вследствие отдачи при чередующихся залпах носовой и кормовой групп башен. Более общие детали конструкции выполнялись в соответствии со сложившейся германской практикой в части проектирования тяжёлых артиллерийских кораблей. Между группами 15” башен было достаточно места на верхней палубе для размещения восьми 150-мм орудий по каждому борту. Основополагающее требование относительно оснащения каждого из этих орудий отдельным элеватором подачи боезапаса могло быть выполнено только при условии размещения погребов пятого и шестого 150-мм орудий между котельными отделениями. Помимо этого, в отсеке, приходившемся на середину корабля, располагались турбогенераторы. Дизель-генераторы были отнесены к носовому погребу 15” орудий, где ещё оставалось место. Все эти решения показывают, что только благодаря тщательному планированию внутреннего объёма корпуса удалось разместить в относительно коротком корабле вместительные артиллерийские погреба, торпедные отсеки и машинно-котельные отделения. | |||

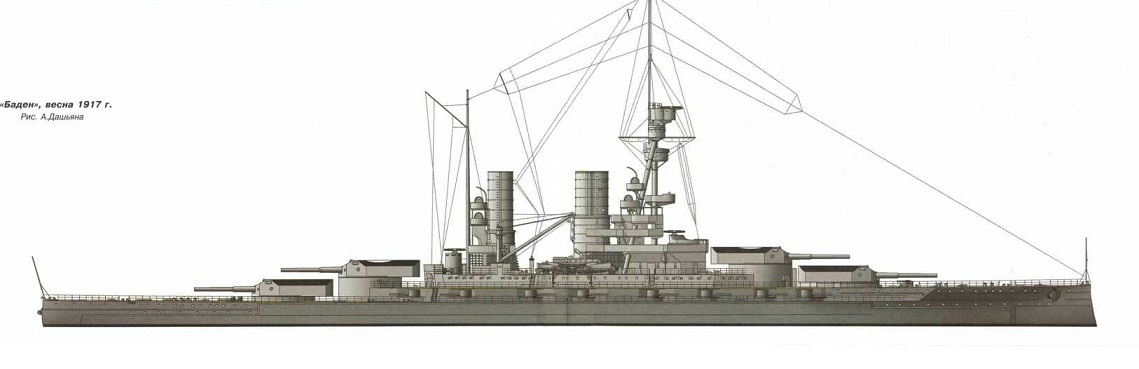

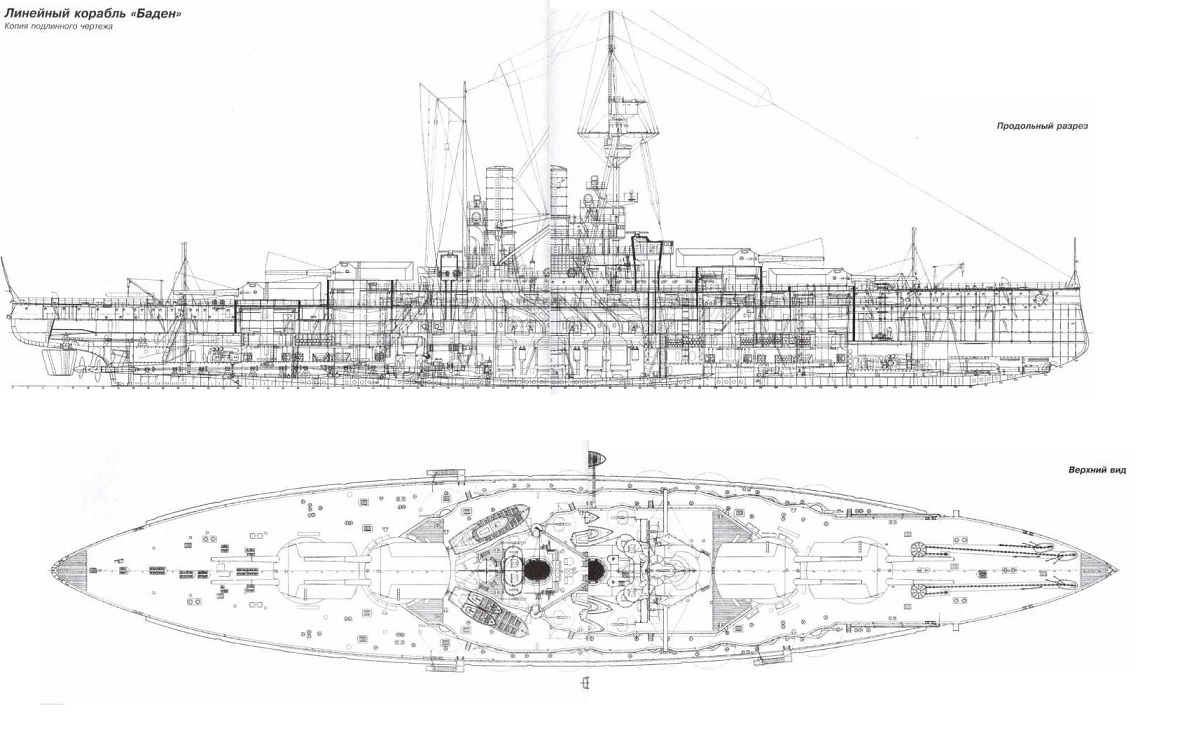

| + | [[Файл:Баден разрез.jpg]] | |||

| + | == Постройка и испытания == | |||

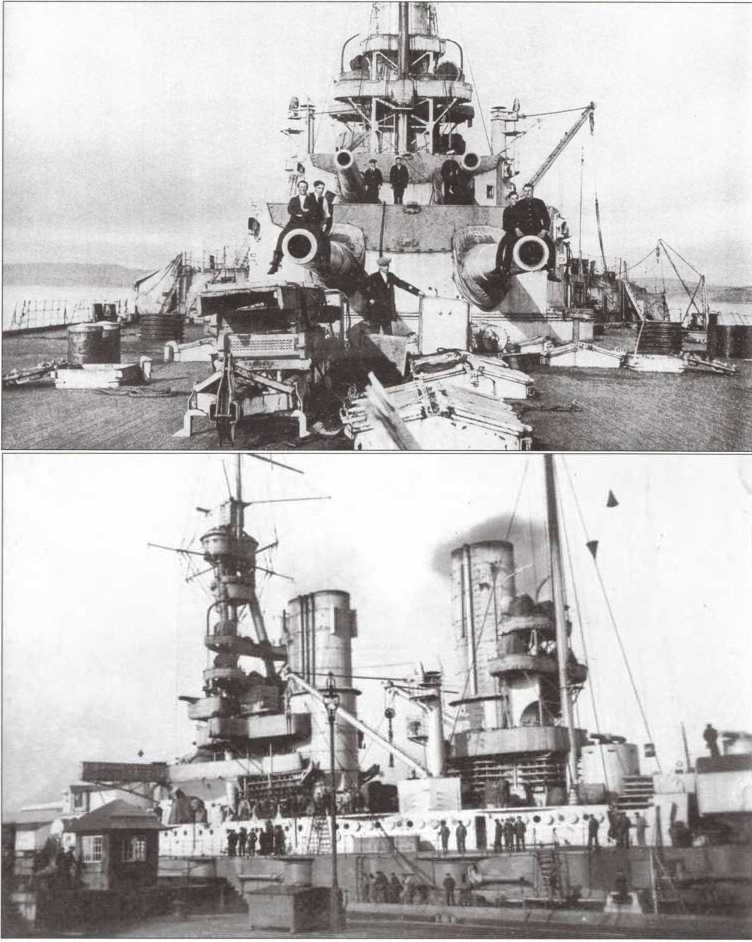

| + | '''Строительство''' «Бадена» на верфи «Фридрих Шихау» в Данциге дли¬лось дольше (что было вообще характер¬но для этой верфи), а именно 34 месяца. Все же постройка линкоров, принимая во внимание тот факт, что практически всё время их строительства пришлось на период войны Германии на два фронта, должна быть признана исключительно быстрой. При выборе названий для новых сверхдредноутов удалось обойтись без культа императоров и прочих венценосных особ, усердно насаждаемого в названиях германских линкоров начиная с «Кайзера». Новым линкорам были присвоены имена германских земель — Баварии (на баварском диалекте — Байерн), Бадена, Саксонии и Вюртемберга. Этим сохранялись традиционные названия тяжёлых броненосных кораблей германского флота после того, как за несколько лет до этого были выведены из состава морских сил четыре одноимённых старых броненосца постройки 1874 — 1883 гг. В кайзеровском флоте новая серия линкоров, как обычно, получала название по имени первого спущенного на воду корабля — «Байерна». | |||

| + | Проведение ходовых испытаний ещё не полностью боеготовых линкоров было сопряжено с определёнными сложностями. Однако, поскольку уже имелся подобный опыт в отношении «кёнигов», передаваемых флоту в конце 1914— начале 1915 г., для «Байерна» и «Бадена» процедура прохождения приёмно-сдаточных испытаний носила отлаженный характер и не омрачилась какими-либо неожиданностями, связанными с ведением боевых действий. | |||

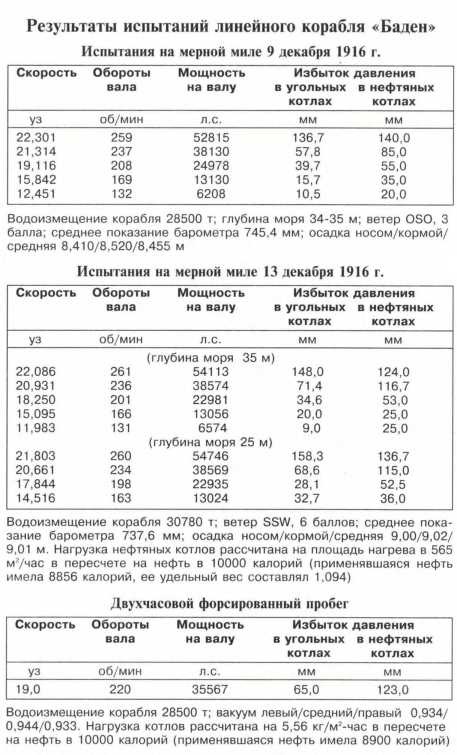

| + | «Баден» на испытаниях подтвердил высокую репутацию германских турбостроителей, достигнув наибольшей средней скорости хода 21,8 уз. при осадке 8,95 м и 54746 л.с. на валу. В ходе испытаний оба линкора проявили себя как хорошие, остойчивые мореходные корабли, но обнаружили некоторую склонность приводится к ветру (т.е. проявляли тенденцию разворачиваться по ветру под влиянием узко расположенных высоких надстроек). Стрельбы главным калибром не выявили каких-либо недостатков в материальной части новой 15” артиллерии и конструкции орудийных установок. В отчете об испытаниях также с удовлетворением отмечалось: «С установкой полноценных приборов управления огнем на всех трех постах управления (фок-мачте, носовой и кормовой рубках) гарантируется надежное управление обоими калибрами во всех секторах ведения огня. Оборудование фок-мачты как полноценного центра управления огнем позволяет осуществить надежный переход на управление из этого поста, в случае, если наблюдение из других постов затруднено или ситуация боя делает такой переход не желательным. На период проведения испытаний и «Байерн», и «Баден» были оснащены противоторпедными сетями. Их полный вес вместе с 28 шестами и оснасткой составлял 43 т. Постановка и уборка сетей осуществлялась с помощью швартовного шпиля на полубаке перед носовой башней. | |||

| + | [[Файл:ИспытанияБаден.jpg]] | |||

| + | == Описание конструкции == | |||

| + | Британские инженеры, впоследствии дотошно изучавшие трофейный «Баден», в своих исследованиях его формы корпуса зашли весьма далеко. По результатам произведённых обмеров корпуса бывшего германского линкора, с учётом всех выступающих частей, была изготовлена его точная модель и произведены её гидродинамические испытания. Предметом исследования стало как собственно сопротивление корпуса, так и установление влияния выступающих частей на сопротивление корпуса и на работу гребных винтов. Результаты этих модельных испытаний позволили британцам провести сравнение формы корпуса «Бадена» с аналогичными характеристиками современного ему линкора «Ройал Соверен» и вывести суждение о сравнительном техническом уровне проектирования обоих кораблей. Согласно их выводам, британский аналог «Бадена», при его отношении L/B=6,73, обладал таким же сопротивлением выступающих частей корпуса (скуловых и доковых килей, рулей и выкружек гребных валов) — 17,5%. В целом же более полная форма корпуса германского линкора требовала существенно большей мощности для развития скоростей хода, соответствующих уровню «Ройал Соверен» (23 уз.), причём на повышенных скоростях (свыше 21 уз.) эта мощность резко возрастала. Конструкция «Бадена» отмечала простоту, рациональность и лёгкость всех дельных вещей корабля, конструкция которых в целях экономии веса без ущерба для прочности была продумана с традиционной немецкой тщательностью. Все водонепроницаемые двери выполнялись предельно узкими. Те из них, которые располагались выше ватерлинии, снабжались шестью задрайками (по три с каждой стороны), соединёнными таким образом, чтобы всеми тремя можно было управлять посредством одной рукоятки. Броневые крышки люков оснащались прочными пружинными устройствами, облегчающими открывание. Водонепроницаемые двери, леерные стойки, иллюминаторы, крышки люков и двери кают выполнялись более лёгкими, чем это было принято в британском флоте. Форштевень имел очертание, схожее с таранным. В его нижней части, как и прежде, размещался носовой торпедный аппарат (примечательно, что его большая плоская крышка увеличивала сопротивление корабля примерно на 2%). Форма кормы повторяла корму «Кёнига». Скачок палуб имел место только в носовой части, однако он был столь мал, что внешне не ощущался. Различие в высоте составляло лишь 0,20 м. В целом корпус германского сверхдредноута получился весьма удачным. Он сочетал в своей конструкции простые и надёжные решения, подкреплённые тщательным расчётом. Очевидным слабым местом были оба отделения траверзных торпедных аппаратов, которые находились во II (кормовом) и XIV (носовом) отсеках. Расположенные вне мощной броневой и конструктивной защиты цитадели, они не допускали при этом их подразделения на более мелкие отсеки, которые могли локализовать возможное распространение воды при повреждениях. | |||

| + | === Корпус === | |||

| + | Как уже упоминалось выше, особенностью формы корпуса «Бадена» были более полные, чем у предшествующих германских дредноутов, обводы корпуса в носу. Подобная форма с центром тяжести ватерлинии, вынесенным далеко вперёд, приводила к значительному возрастанию сопротивления движению на полном ходу. Германские конструкторы «выжали» всё из обводов, которые они были вынуждены применить, и конструктивная скорость полного хода (21 уз.) лежала у верхней экономической границы. Начиная с этого значения, сопротивление начинало резко возрастать, что позднее полностью подтвердилось во время ходовых испытаний. | |||

| + | Британские инженеры, впоследствии дотошно изучавшие трофейный «Баден», в своих исследованиях его формы корпуса зашли весьма далеко. По результатам произведённых обмеров корпуса бывшего германского линкора, с учётом всех выступающих частей, была изготовлена его точная модель и произведены её гидродинамические испытания. Предметом исследования стало как собственно сопротивление корпуса, так и установление влияния выступающих частей на сопротивление корпуса и на работу гребных винтов. Результаты этих модельных испытаний позволили британцам провести сравнение формы корпуса «Бадена» с аналогичными характеристиками современного ему линкора «Ройал Соверен» и вывести суждение о сравнительном техническом уровне проектирования обоих кораблей. Согласно их выводам, британский аналог «Бадена», при его отношении L/B=6,73, обладал таким же сопротивлением выступающих частей корпуса (скуловых и доковых килей, рулей и выкружек гребных валов) — 17,5%. В целом же более полная форма корпуса германского линкора требовала существенно большей мощности для развития скоростей хода, соответствующих уровню «Ройал Соверен» (23 уз.), причём на повышенных скоростях (свыше 21 уз.) эта мощность резко возрастала. | |||

| + | ||||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | ! «Баден» Характеристики корпуса | |||

| + | |- | |||

| + | | Наибольшая длина, м || 180,30 | |||

| + | |- | |||

| + | | Длина по ватерлинии, м || 179,40 | |||

| + | |- | |||

| + | | Наибольшая ширина по внешнему краю бортовой брони,м || 30,00 | |||

| + | |- | |||

| + | | Высота борта (до верхней палубы), м || 12,53 | |||

| + | |- | |||

| + | | Осадка в нормальном грузу, м || 8,43 | |||

| + | |- | |||

| + | | Глубина трюма**, м || 11,58 | |||

| + | |- | |||

| + | | Нормальное водоизмещение в морской воде, т || 28524,98 | |||

| + | |- | |||

| + | | Нормальное водоизмещение в пресной воде, м3 || 28103,43 | |||

| + | |- | |||

| + | | Нормальное водоизмещение по шпангоутам, м3 || 27799,00 | |||

| + | |- | |||

| + | | Площадь мидель-шпангоута, м2 || 248,745 | |||

| + | |- | |||

| + | | Площадь ватерлинии, м2 || 3859,62 | |||

| + | |- | |||

| + | | Опрокидывающий момент (момент дифферента), мт || 3650 | |||

| + | |- | |||

| + | |Изменение водоизмещения при изменении осадки на 100 мм, т || 391,75 | |||

| + | |- | |||

| + | |Объем двойного дна, м3 || 2800 | |||

| + | |} | |||

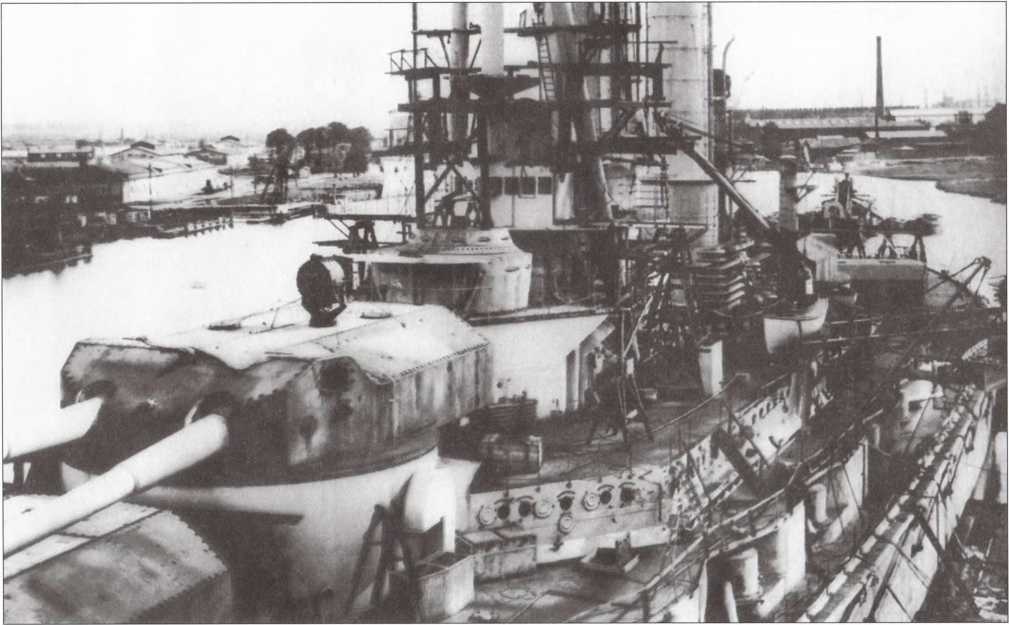

| + | === Бронирование === | |||

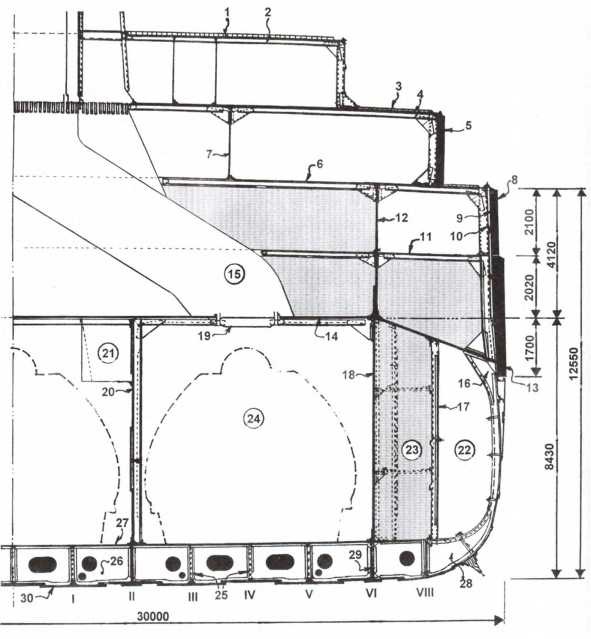

| + | Конструктивный мидель-шпангоут линейного корабля «Баден» (с указанием толщин в мм): | |||

| + | [[Файл:Корпус2222.jpg]] | |||

| + | ||||

| + | ||||

| + | I — палуба надстройки: 2 — бимс (шв. 180x70 через 1200); | |||

| + | 3 — деревянный настил полубака (150x65); | |||

| + | 4 — полубак (30); 5 — броня батареи 150-мм орудий (170); 6 — верхняя палуба (8); | |||

| + | 7 — тыльная казематная переборка (20); | |||

| + | 8 — верхний бортовой броневой пояс (250); | |||

| + | 9 — деревянная подкладка (50); 10 — рубашка борта (16); | |||

| + | II — средняя палуба (8); 12 — тыльная противоосколочная переборка (30); 13 — нижний бортовой броневой пояс (350); 14 — нижняя палуба (30); | |||

| + | 15 — дымоход; 16 — кница (9); 17 — продольная переборка (8); 18 — трюмная броневая переборка (50); 19 — броневые колосники (40x140); 20 — трюмная продольная переборка | |||

| + | (8) ; 21 — средний проход; 22 — бортовой коффердам; 23 — бортовая угольная яма; 24 — котельное отделение; 25 — интеркостельный стрингер (9); 26 — водопроницаемый шпангоут | |||

| + | (9) ; 27 — внутреннее дно; 28 — скуловая кница; 29 — водонепроницаемый стрингер (VI); 30 — наружная обшивка. | |||

| + | ||||

| + | Кайзеровские сверхдредноуты получили толщину плит главного пояса равную 350 мм, т.е. точно такую же, как их 12-дюймовые предшественники «Кайзер» и «Кёниг». Этот главный пояс простирался по длине от носовой до кормовой траверзной переборки и защищал 58% длины корабля. По высоте он располагался от средней палубы до отметки 1,70 м ниже ватерлинии нормальной нагрузки (где утончался до 170 мм), и имел, таким образом, высоту 3720 мм. Выше этого пояса шёл верхний пояс из 250-мм плит, который простирался по длине в тех же пределах, а по высоте достигал верхней палубы. Бортовая броня, продолжавшаяся в нос за первой башней, имела толщину 200 мм (до 131 шп.), затем 150 мм (до 137 шп.) у её верхней кромки, отстоявшей на 330 мм выше уровня средней палубы, и утончалась до 130 мм у отметки 1,67 м ниже ватерлинии. Начиная со 137 шп. (примерно за 14 м до носа) и вплоть до форштевня эта броня переходила в обшивку борта толщиной 30 мм. На 137 шп. корпус перегораживался от борта до борта 140-мм поперечной броневой переборкой. В корме ватерлиния линкора защищалась 200-мм (у нижней кромки 150-мм) бронёй, ограниченной вверху уровнем средней палубы, а у ахтерштевня — наклонным внутрь траверзом в 170 мм, защищавшим с кормы румпельный отсек. | |||

| + | Позади 250-мм и 350-мм бортовых броневых поясов от верхней до нижней палубы шла продольная 30-мм переборка, представлявшая на протяжении всей длины цитадели внутренний барьер для защиты от осколков снарядов и брони при попаданиях в поясную броню. Она находилась в одной плоскости с 50-мм противоторпедной переборкой. Последняя перекрывала её над броневой палубой примерно на 0,8 м, так что в этом, хотя и небольшом, диапазоне эта переборка имела толщину 30+50 мм. 150-мм батарея на верхней палубе защищалась с борта 170-мм бронёй. Вертикальные траверзы, перекрывающие в плоскости шпангоутов главное поясное бронирование и формирующие основную броневую цитадель судна, были 200-мм толщины. На небольших же участках, ограниченных по высоте средней и нижней палубами, а с боков продольными броневыми переборками, они бронировались 300-мм плитами. Горизонтальное бронирование располагалось в трёх уровнях. 40-мм настилка полубака простиралась от первой до третьей башни, причем на участках у борта, прикрывавших сверху казематы. Основное горизонтальное бронирование линкора почти на всей длине его корпуса простиралось в уровне нижней палубы, и лишь за пределами носового траверза опускалось ниже ватерлинии до отметки 1,47 м, продолжаясь затем до самого форштевня. Плоский участок в носу имел толщину 60 мм, участок в пределах цитадели — 30 мм (пологие скосы нижней палубы, шедшие к бортам под углом 20°, также 30 мм), и участок в корме, также со скосами, вновь 60 мм, затем 100 мм, а над румпельным отсеком толщина возрастала до 120 мм, где и сам уровень палубы несколько приподнимался. Барбеты установок главного калибра имели традиционно внушительную для германских дредноутов защиту, но, помимо этого, распределение броневых плит по толщине носило тщательно продуманный характер. Барбетные плиты I, II и III башен выше уровня полубака, а также IV башни над верхней палубой, имели толщину 350 мм. Такой же толщины были те участки носового и кормового барбетов, которые выступали за уровень траверзов и фактически являлись их частями. Внутренние (находящиеся в пределах ограниченного поясными и траверзными плитами пространства цитадели) части барбетов I, II и III башен между полубаком и верхней палубой имели единую 170-мм толщину. Однако ниже в типоразмерах барбетных броневых плит наблюдалось большое разнообразие. Барбеты I и II башен на протяжении от верхней до средней палубы защищались 80-мм плитами (имеется в виду, конечно же, защита внутри цитадели), а ниже, до уровня нижней палубы, были прикрыты 25-мм бронёй. Барбет III башни между верхней и средней палубами бронировался плитами двух толщин — 115 и 80 мм. И, наконец, барбет IV башни под верхней палубой прикрывался 200-мм бронёй, а ниже, между средней и нижней, плитами в 115 мм. Вся эта пёстрая картина была призвана минимизировать непроизводительный расход нагрузки на броню повсеместно, где можно было обойтись плитами меньшей толщины, и свидетельствовала о большой изобретательности германских инженеров, склонных доводить свои технические решения до совершенства. Башни имели 350-мм лобовые плиты, 250-мм борта и 290-мм тыльную часть. Наклонная под углом 30° передняя часть крыши была 200-мм толщины, плоская — 100 мм, а наклонные под 25° бортовые участки — 120 мм. | |||

| + | Боевых рубок было две, из них носовая — главная — имела традиционную для германских дредноутов коническую форму, вторая, кормовая, меньших размеров, была цилиндрической. Верхний (главный) ярус носовой рубки бронировался 350-мм плитами по бортам и 150 мм на крыше. Средний ярус, где помещались запасные приборы, защищался 250- мм плитами, а самый нижний, цилиндрический, ярус, плитами в 240 мм. Наклон броневых плит двух верхних ярусов носовой боевой рубки был принят наружу в 10° по диаметральной плоскости и 6 — 8° по траверзу. Эта мера давала возможность на 15 — 20% улучшать сопротивляемость рубочной брони, поскольку уменьшала угол встречи с ней снарядов до значительно более невыгодных для пробития величин. Ширина носовой броневой рубки составляла 5 м, что давало возможность обозревать из неё горизонт по корме через визирные прорези в ее тыльной части, т.к. дымовым трубам предусмотрительно придавалась меньшая ширина, чем рубке. Обзор из боевой рубки осуществлялся через щели, которые непосредственно перед соприкосновением с противником прикрывались броневыми ставнями, а наблюдение велось посредством перископов, выведенных на крышу рубки. Боевая рубка связывалась с центральным постом броневой шахтой квадратного сечения шириной 1 м, имевшей стенки толщиной 70 мм выше полубака и 100 мм ниже него. Кормовая рубка имела 170-мм борта и 80-мм крышу. Её броневой колодец связи состоял из 180- мм плит до уровня полубака и 80 мм — ниже него. Завершали систему бронирования разделительные 20-мм переборки, отделявшие 150-мм орудия батареи на верхней палубе друг от друга. Такой же толщины продольная переборка отделяла сзади все вспомогательные орудия от остальных помещений корабля между полубаком и верхней палубой в пределах его цитадели. Вырезы дымоходов в бронированных палубах полубака и нижней защищались составными броневыми колосниковыми решетками из 37-мм колосников с закруглёнными верхними и нижними кромками. Высота колосников равнялась 140 мм, а расстояние между их осями составляло 90 мм. Колосники укладывались параллельно диаметральной плоскости. В ряде случаев в вырезах броневых палуб было применено их двухъярусное расположение, причем колосники второго ряда укладывались параллельно плоскости шпангоутов. Интересен также ряд особенностей, относящихся к системе бронирования. Так, 250-мм цементированные плиты верхнего броневого пояса имели высоту 2,1 м при ширине 7,2 м. Все плиты подвергались весьма тщательной механической обработке, в результате чего их стыки были пригнаны исключительно плотно. Интересным являлось решение о продлении 350-мм плит главного пояса ниже точки сопряжения скоса броневой палубы и наружного борта, т.е. отсутствие опоры поясных плит на этот узел, как это практиковалось в проектах британских линкоров. По мнению германских конструкторов, нарушение непрерывности наружного набора и обшивки являлось источником слабости в поперечном направлении, вследствие чего и было выбрано подобное расположение поясных плит. Вес их полностью воспринимался броневыми болтами с шагом 600 мм в продольном направлении и 760 мм в вертикальном. Для того чтобы распределить усилие от восприятия удара с одной поясной плиты на соседние и чтобы при попадании в край плиты не допустить ее поворота, они скреплялись между собой шпонками. Для этого плиты как по горизонтальным, так и по вертикальным кромкам снабжались полукруглыми шпунтами, в которые забивались круглые в поперечном сечении шпонки. Тяжелые цементированные плиты барбетов и боевых рубок также соединялись вертикальными шпонками и тыльными вертикальными накладками толщиной 50 мм. Барбетная броня к элементам набора корпуса не крепилась. Общий вес брони достигал 11410 т, что составляло 40,4% нормального водоизмещения. | |||

| + | ||||

| + | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||

| + | Двигательная установка «байернов», как и всех предшествующих кайзеровсих линкоров-дредноутов, проектировалась трёхвального типа. Переход от двухвальной к трёхвальной схеме был осуществлен на тяжёлых кораблях германского флота в 90-е гг. XIX столетия. Первоначально это диктовалось необходимостью сохранения возможно меньшей высоты вертикальных паровых поршневых машин тройного расширения для сообщения их отсекам по-прежнему надёжной броневой защиты. Позднее появились и другие причины для следования этому решению. Трехвальная установка оказалась более легко управляемой, чем двухвальная, а также подверженной меньшей вибрации. В случае выхода из строя одной из машин на трёхвальном корабле он сохранял 2/3 мощности машинной установки, в то время как двухвальный — только половину. Управляемость, в особенности на малых ходах в узостях (в т.ч. в каналах) существенно повышалась, и не так жёстко зависела от выхода из строя рулевого привода или одной из машин, как в случае двухвальной установки. Главная машинная установка линкоров типа «Байерн» состояла из трёх одинаковых независимых комплектов прямоприводных паровых турбин системы Парсонса, изготовленных самими верфями. Каждый турбоагрегат состоял соответственно из турбин высокого и низкого давления (последняя была соединена с турбиной обратного хода), которые были установлены друг за другом и работали на один вал. Все три комплекта турбин были разделены продольными переборками, при этом турбины высокого и низкого давления (обратного хода) в каждом случае разделялись ещё и поперечной переборкой, так что вся турбинная установка была разбита на шесть отсеков (турбины высокого давления размещались в носовых отсеках). В кормовых отсеках рядом с турбиной низкого давления располагался ещё и главный холодильник каждого агрегата вместе с главным циркуляционным и воздушным насосом. Для крейсерского хода пар подавался в среднюю турбину высокого давления, откуда он отводился в бортовые турбины высокого и низкого давления на ступени расширения, установленные позади активных колес. Имелись также устройства для выключения турбин высокого давления и для непосредственного перепуска пара в турбины низкого давления. Система смазки под давлением каждого главного турбоагрегата включала два насоса (по одному в носовом и кормовом отделениях), маслоохладитель, спускную цистерну и два фильтра. Линии смазки имели возможность взаимопереключения. Проворачивание главных турбин, подъём их роторов и кожухов мог производиться как вручную, так и с помощью электродвигателя. Каждое носовое машинное отделение оснащалось вентилятором с шунтовым электродвигателем в 23 л.с., а каждое кормовое — двумя аналогичными вентиляторами с двигателями в 15 л.с. Число оборотов этих вентиляторов могло регулироваться. Гребные валы «Бадена», по выходе их из корпуса, поддерживались не кронштейнами, как в проектах германских линейных крейсеров, а проходили внутри выкружек, простиравшихся до самых винтов корабля. Бортовые гребные винты имели вращение наружу, средний винт — левое направление вращения, т.е. одинаковое с винтом левого борта. Каждый винт имел по три съёмных лопасти, шаг винта мог быть изменён в определённых пределах путем перестановки лопастей. Для крепления винта служила короткая плоская гайка, причем внимательные британские инженеры, впоследствии изучавшие трофейный «Баден» в доке, установили, что эта гайка повышала сопротивление корабля примерно на 1 — 1,5% по сравнению с принятым для британских линкоров конусом обычной формы. | |||

| + | === Экипаж и обитаемость === | |||

| + | Проект «Бадена», изначально планировавшегося как флагманский корабль, включал обширные помещения для адмирала, его штаба и обеспечивающих штабные функции специалистов нижних чинов. Вследствие этого команда самого линкора размещалась значительно более стесненно, чем на «Байерне». Численность экипажа мирного времени определялась в 1158 человек, а именно: 32 офицеров, 4 фенрихов (т.е. выпускников морского кадетского корпуса, кандидатов в офицеры), 33 палубных офицеров (deckoffizier - соответствует кондуктору Российского флота), 1083 унтер-офицеров и матросов, а также 3 коков и 3 кельнеров (буфетчиков). К ним в качестве пятипроцентного резерва присоединялись унтер-офицеры и нижние чины общим числом 54 человека, и, помимо этого, в качестве мобилизационного дополнения ("Mobilmachungzuschlag") еще 118 человек (правда, в этом случае минус резерв), так что, согласно расписанию, в военное время экипаж состоял из 1276 человек. В качестве флагманского корабля Флота Открытого моря «Баден» дополнительно принимал также штаб флота, который состоял из адмирала, 17 офицеров, 9 палубных офицеров, 75 унтер-офицеров и нижних чинов, кока и кельнера, что в сумме давало дополнительно 104 человека. К этому числу следует также добавить пятипроцентный резерв из четырёх человек и, помимо этого, девять человек в порядке мобилизационного дополнения, так что полный состав штаба достигал 117 человек. Всё это приводило к увеличению экипажа «Бадена», как флагманского корабля флота, до 1393 человек, то есть более чем на 100 человек больше, чем на «Байерне». Впоследствии британские морские специалисты, изучавшие «Баден», неодобрительно отзывались об уровне просторности жилых помещений линкора, причем критике подвергались как офицерские каюты, так и кубрики команды. Единственное одобрение привыкших к большему комфорту британцев вызвал лишь адмиральский салон площадью около 60 кв.м, располагавшийся на «Бадене» в надстройке на полубаке сразу за второй башней. | |||

| + | == Вооружение == | |||

| + | Артиллерийское: восемь 380-мм орудий длиной 45 калибров в четырех двухорудийных башнях, размещённых попарно в оконечностях в диаметральной плоскости линейно-возвышенно с боезапасом по 90 выстрелов на орудие, шестнадцать 150-мм орудий длиной 50 калибров в казематах с боезапасом по 160 выстрелов на каждое; восемь 88-мм одноорудийных зенитных палубных артиллерийских установок с боезапасом по 250 патронов на ствол. | |||

| + | Торпедное вооружение: 1 носовой и 4 бортовых подводных торпедных аппарата типа "Н8" калибром 60-см с боекомплектом по 5 торпед на каждый. | |||

| + | === Главный калибр === | |||

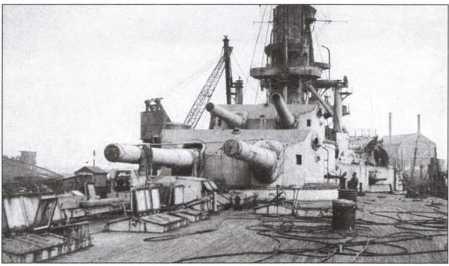

| + | Артиллерия главного калибра состояла из 8 380-мм орудий SK L/45 С/13, длиной 45 калибров, расположенных в четырех двухорудийных башнях Drhl. С/13 (две в носовой и две в кормовой оконечностях, в диаметральной плоскости, линейно-возвышенно). На "Саксене" и "Вюртемберге" устанавливались более совершенные башни Drh. L.C./14. | |||

| + | [[Файл:Лавный645645.jpg]] | |||

| + | Основные тактико-технические характеристики башенных артиллерийских установок: | |||

| + | Высота 380-мм орудий башен над грузовой ватерлинией: первая (носовая башня "А") 8,69 м; вторая (носовая башня "Б") 11,86 м; третья (кормовая башня "С") 9,58 м; четвёртая (кормовая башня "D") 6,43 м. | |||

| + | Наружные размеры боевого отделения 380-мм двухорудийной башни: длина 13,8 м; ширина наибольшая 8,9 м; высота 2,8 м. | |||

| + | Внутренний диаметр по броне барбета 10 м. | |||

| + | Диаметр шарового погона башни 8,9 м. | |||

| + | Расстояние между осями орудий 3,7 м. | |||

| + | Масса вращающихся частей башни 1020 т | |||

| + | Масса орудия 77,42 т | |||

| + | Углы вертикального наведения от -8° до + 16° (позже от -5° до +20°). | |||

| + | Угол заряжания +2,5°. | |||

| + | Начальная скорость снаряда 800 м/сек. | |||

| + | Дальность стрельбы до 19300 м (позже - до 23200 м). | |||

| + | Масса снаряда 750 кг, | |||

| + | Масса заряда: картуз (порох + шелковый картуз) 96 + 3 кг, патрон с капсюлем (порох + латунная гильза) 87 + 59 кг. | |||

| + | Боекомплект (выстрелов на орудие при нормальных условиях): с бронебойным снарядом 60; с фугасным снарядом 30. | |||

| + | Длина снаряда: бронебойного 3,5 калибра; фугасного 4,1 калибра. | |||

| + | Масса взрывчатого вещества: в бронебойном снаряде 23,5 кг; в фугасном снаряде 67,1 кг. | |||

| + | Темп стрельбы 26-50 сек(Меньшим пределом считается время, затрачиваемое в случае, когда снаряд и заряд уже находятся наготове в боевом отделении башни, а наибольшим — затрачиваемое в случае, когда их приходится транспортировать из удаленных районов снарядного и зарядного погребов) | |||

| + | Критический угол крена, при котором башня не может действовать 12°. | |||

| + | Длина базы встроенного дальномера в каждой башне равнялась 8,2 м Башенные установки Drhl. С/13. | |||

| + | ||||

| + | Каждая 380-мм артиллерийская установка состояла из бронированной башни, поворотной платформы с установленными на ней механизмами подачи и заряжания, а также — жесткого барабана, шедшего от погона башни до пола снарядного погреба. Вся установка опиралась на 150 шаров диаметром 160 мм. Каждое орудие устанавливалось в литой стальной люльке, к переднему торцу которой крепился броневой качающийся щит толщиной около 100 мм для прикрытия амбразуры. Этот щит почти вплотную примыкал к лобовой плите башни и боковым противоосколочным переборкам, обеспечивая хорошую (однако не вполне достаточную, в случае прямого попадания) защиту. Вертикальная наводка орудия производилась гидравлическим устройством. Отдача воспринималась гидравлические тормозом отката, а накат осуществлялся пневматическим накатником. | |||

| + | Пол башни имел толщину в передней части -- 130 мм, в тыльной --70 мм. С нижней стороны 130-мм плиты устанавливались два электродвигателя горизонтального наведения: главный и вспомогательный. Первый, мощностью 60 л.с., питался от мотора-генератора в 90 квт, по схеме Вард-Леонарда. Каждая башня могла работать от любого из двух генераторов, находившихся в различных помещениях. Устанавливался и вспомогательный электродвигатель горизонтального наведения - шунтовый, мощностью 8,4 л.с., который мог работать от главной или вспомогательной электросети, имевшейся в башне. Зубчатый погон привода горизонтального наведения из кованой стали крепился болтами к верхней части опорного барабана. | |||

| + | Гидравлическая энергия вырабатывалась двумя трёхплунжерными насосами. Каждый насос приводился в действие непосредственно сцепленным с ним шунтовым электродвигателем мощностью 150 л.с. Получаемая таким путем энергия использовалась для вертикального наведения орудий, для подачи боезапаса по главным элеваторам, для подачи зарядов, для привода досылателей прибойникового типа и для управления клиновыми затворами орудий. Все эти операции могли выполняться и вручную. Для главных элеваторов боеприпасов имелся вспомогательный электрический привод (сериес-мотор, работавший в качестве генератора при опускании подъемника). | |||

| + | Подачная труба разделялась на две части для обслуживания каждого орудия. Снаряд и заряд поднимались из погребов непосредственно в боевое отделение и поступали между орудиями. Посредством цепных прибойников они подавались назад, на каретки, двигавшиеся поперек башни и доставлявшие их к казенным частям орудий. Затем снаряды досылались в орудия телескопическими досылателями прибойникового типа. Затем картуз и гильза с зарядом опускались на лоток, освобожденный снарядом, и весь заряд в один такт досылался в камору орудия. После отхода каретки назад и запирания горизонтально скользящего клинового затвора орудие было готово к выстрелу. | |||

| + | После выстрела и открывания затвора выброшенная гильза накрывалась толстой кожаной покрышкой, для предотвращения распространения ядовитых газов. После этого гильза подавалась к специальному порту в полу башни и экстрактировалась наружу. Удаление пороховых газов из ствола орудия обеспечивалось вытяжным электровентилятором. | |||

| + | Опорой для башни служил жесткий барабан, изготовленный из 25-мм стальных листов, набранных в два слоя с ребрами жесткости, высотой около 200 мм и толщиной 10 мм и расставленных на расстоянии 980 мм друг от друга. Настил верхней палубы проходил через броню барбетов "А", "В" и "С" и крепился к жесткому барабану, тогда как в башне "D" настил под погоном выводился наружу и крепился к барбетной броне. Жёсткие барабаны устанавливались на средней палубе, и прочной опорой для них служили поперечные и продольные переборки, опиравшиеся на настил двойного дна. | |||

| + | Заряды 380-мм снарядов хранились в центральном помещении и непосредственно подавались к подачной трубе. Это помещение не защищалось от огня сверху в момент открытия противопожарных люков у отверстий в подачной трубе, через которые подавались заряды. При использовании бортовых погребов они тоже оказывались открытыми со стороны центрального помещения. | |||

| + | Деревянной обшивкой снабжалась только наружная обшивка группы погребов. Охлаждение погребов производилось посредством змеевиков. Щиты для прокладки кабелей в погребах были неогнестойкой конструкции. На переборках монтировались клинкеты. Затопление производилось спринклерной системой от электротурбонасосов. По опыту одно бортовое отделение могло быть затоплено за 12 мин. Заряды, несмотря на их тяжесть, поднимались и переносились вручную, причем применялись весьма эффективные и удобные носилки. | |||

| + | Погреба для 380-мм снарядов были просторны и имели свободный доступ к стеллажам. Укладка снарядов производилась поперек корабля. Помещение вокруг подачной трубы, при отсутствии в этом месте барьера огненепроницаемой защиты, почти полностью занимала снарядная платформа. | |||

| + | Для подъема и горизонтальной транспортировки снарядов использовались электрические приспособления или же -- устройство с ручными приводами. | |||

| + | Участки палуб, смежные с помещениями с высокой температурой, и переборки, примыкавшие к угольным ямам, обшивались деревом. Вокруг погребов прокладывались трубы охлаждения. Каждый погреб мог затапливаться забортной водой через спринклерную систему, расположенную над стеллажами и погрузочными лотками. | |||

| + | В снарядном погребе предусматривались специальные загрузочные устройства. Снаряды опускались на подачном устройстве с электроприводом. Дойдя до снарядного погреба, это подачное устройство разворачивалось до прихода в горизонтальное положение и полной остановки. Это устройство работало надёжно, но было весьма сложным и некомпактным. | |||

| + | === Вспомогательная/зенитная артиллерия === | |||

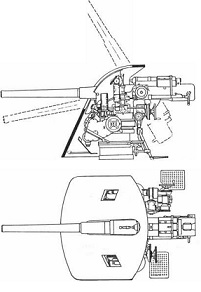

| + | Проектом предусматривались восемь 88-мм зенитных орудия в 45 калибров длиной «образца 1913 г.» (С/13) с установкой их на полубаке по два с обеих сторон от каждой дымовой трубы. Однако реально ни «Байерн», ни «Баден» так никогда не несли их полного штатного числа. «Байерн» вступил в строй вообще без зениток, и лишь некоторое время спустя был оснащён двумя зенитными орудиями, установленными на штатных местах кормовой (третьей, считая от носа) пары, и лишь в конце 1917 г. получил два следующих орудия во время его ремонта после участия линкора в захвате Балтийских островов. Все четыре 88-мм пушки сформировали кормовую группу подле второй дымовой трубы. Что же касается «Бадена», то на нём сначала были установлены два орудия у передней трубы, позднее дополненные двумя орудиями подле задней трубы (на штатных основаниях второй и третьей пар). | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Зенитка21121.jpg]] | |||

| + | === Минно-торпедное вооружение === | |||

| + | Торпедное вооружение германских сверхдредноутов состояло из пяти подводных аппаратов — носового и четырёх бортовых, установленных с углом снижения 2° и повернутых на 20° в нос от траверза. Оси труб отстояли на 4 м ниже конструктивной ватерлинии судна (носовой — на 5,8 м). Торпеды имели калибр 600 мм и относились к типу Н-8, разработанному в 1912 г. и впервые применённому на «Лютцове». Они стали самыми мощными торпедами периода Первой мировой войны. Боезапас составлял 20 торпед (по четыре на каждый аппарат), длиной по 7 м с боевым зарядом в 250 кг тротила. Полный вес снаряжённой торпеды равнялся 2160 кг. Дальность выстрела достигала 13000 м при скорости хода торпеды 28 уз. Бортовые аппараты имели специальные направляющие для выпуска торпеды, осуществлявшегося посредством сжатого воздуха, для чего в каждом из торпедных отсеков имелись по два компрессора с электродвигателями двойного действия мощностью 80 л.с. | |||

| + | Погрузка торпед Н-8 в их отсеки осуществлялась на «байернах» с верхней палубы с помощью подъёмных грузовых стрел и переносных станин. Поданная на палубу стрелой торпеда подвешивалась затем под станиной в вертикальном положении и через горловину погрузочного палубного люка опускалась вглубь корпуса корабля. С помощью талей она постепенно переводилась из вертикального в горизонтальное положение, до тех пор, пока не устанавливалась горизонтально на своём месте. В траверзных аппаратах торпеды перезаряжались сверху, поскольку иной способ заряжания был невозможен из-за недостатка места. | |||

| + | === Противолодочное и противоминное вооружение === | |||

| + | Противоминная артиллерия состояла из 16 150-мм орудий SK L/45 С/06 длиной в 45 калибров на палубных установках Mpl. С/06 (с ручными приводами), располагавшихся в казематах по бортам. | |||

| + | ||||

| + | Основные тактико-технические характеристики этих орудий: | |||

| + | Калибр орудия 149,1 мм | |||

| + | Высота орудий над грузовой ватерлинией 5,5 м | |||

| + | Углы вертикального наведения от -8° до +19° | |||

| + | Дальность стрельбы 14600 м | |||

| + | Толщина орудийного щита 85 мм | |||

| + | Масса снаряда 45 кг | |||

| + | Длина снаряда 4,1 калибра | |||

| + | Масса заряда (порох + латунная гильза) 13,7 + 8,8 кг | |||

| + | Боекомплект (выстрелов на каждое орудие) 160 | |||

| + | ||||

| + | Орудия устанавливались на барабанах из стальных листов толщиной 9 мм, усиленных вертикальными угольниками. Барабаны ставились непосредственно на настил главной палубы, толщина, которой на таких участках увеличивалась до 25 мм, и лишь некоторые из них крепились к продольной противоосколочной переборке. | |||

| + | Каждое орудие имело свой собственный погреб, откуда снаряд и патрон транспортировались в горизонтальном положении элеватором типа нории, непроницаемым для пламени и приводимым в действие от шунтового электродвигателя в 6,5 л.с., скорость подъема около 18 м/мин. Некоторые из этих элеваторов имели значительный наклон. | |||

| + | Устройство для затопления и охлаждения погребов боеприпасов артиллерии противоминного калибра имело конструкцию, сходную с примененным в погребах артиллерии главного калибра. | |||

| + | ||||

| + | Конструктивные меры защиты корабля от минно-торпедных взрывов заключались, прежде всего, в создании тщательно спланированных объёмов вдоль бортов цитадели, представлявших собой глубоко эшелонированное пространство, рассчитанное в первую очередь для нейтрализации эффекта торпедных попаданий. Наружная обшивка корпуса ниже кромки поясной брони выполнялась из продольных поясьев 12-мм и 14-мм толщины, скреплённых заклёпками на отогнутых фальцах. Обшивка борта опиралась на каркас из швеллеров высотой 240 мм, представлявших собой боковые ветви шпангоутов. За ней не было никакого бортового клетчатого слоя, как это применялось в конструкции дредноутов всех остальных морских держав. После пробития фугасом этой относительно податливой конструкции поток воды устремлялся в широкий бортовой отсек, ограниченный параллельной борту продольной переборкой. Эта переборки имела толщину 8 мм и отстояла от наружного борта на расстоянии 2,1 м (на миделе, в оконечностях несколько меньше). Внизу она упиралась в двойное дно, вверху — в скос нижней палубы, а образованные таким образом крупные бортовые отсеки являлись практически идеальными объёмами для расширения газов при взрыве торпеды, эффективно гася их энергию. Таким образом, немецкие кораблестроители, в отличие от своих зарубежных коллег, заставляли на первом этапе подводного взрыва работать против его разрушающей силы большие объёмы пространства за наружной обшивкой, а не двойной борт и его набор, равно обречённые на уничтожение без какой-либо значительной пользы. | |||

| + | За первой лёгкой переборкой на расстоянии 1,85 м шла вторая, выполненная из 50-мм мягкой брони. Пространство между этими переборками являлось, таким образом, камерой поглощения остаточной энергии взрыва и в повседневной службе корабля служило угольными бункерами. Уголь должен был также поглощать осколки снаряда и обломки наружной обшивки, а также первой переборки в случае её разрушения; вторая же бронированная переборка окончательно завершала всю конструктивную систему, представляя последний и наиболее мощный барьер на пути распространения подводного взрыва. За пределами цитадели эта переборка, уже без брони, продолжалась в оконечности корпуса, где ограничивалась траверзами на 7 и 131 шпангоутах. | |||

| + | ||||

| + | === Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование === | |||

| + | Для выдачи целеуказания и данных стрельбы всему мощному артиллерийскому и торпедному вооружению линкора на нём имелось в дополнение к четырём 8- метровым (база 8200 мм) дальномерам в башнях главного калибра еще пять 3-мет¬ровых дальномеров. Один из них располагался на контрольно-дальномерном посту на формарсе, один на крыше выгородки старшего артиллериста в носовой боевой рубке, один на крыше кормовой боевой рубки, и по одному — на каждом борту на полубаке, дополнительно обслуживавших 150-мм орудия каждого борта. Однако вскоре дальномеры с полубака удалили, перенеся в 1917 — 1918 гг. на заднюю часть крыши каждой из возвышенных башен. Все дальномеры были стереоскопическими оптико-механическими системами фирмы «Цейсс» и отличались техническим совершенством, высокой точностью измерения и традиционной немецкой надёжностью. По признанию британских специалистов, имевших впоследствии возможность подробно изучить всю контрольно-дальномерную систему «Бадена», эти дальномеры имели превосходство над аналогичными британскими образцами фирмы «Барр энд Струд», и выдавали данные намного точнее, что не раз подтверждалось большей эффективностью огня германских дредноутов в бою. Система управления огнем была в целом намного более простой, чем соответствующая британская, и благодаря хорошо продуманным методам пристрелки отличалась лучшими результатами. | |||

| + | В состав боевых средств линкора, как и всех вообще кайзеровских дредноутов, входила и мощная система боевого освещения. Она являлась основной частью тщательно продуманной организации ведения боя главных сил в ночное время, в состав которой также входили и такие ме¬ры, как осветительные снаряды и великолепно разработанная система ночных опознавательных огней. Прожекторное оснащение включало восемь 110-см 120-амперных прожекторов. Как и у предшественников, они группировались по четыре в два яруса на площадках фок-мачты и на специальной прожекторной платформе позади второй дымовой трубы. Прожектора располагались так, что шестью из них линкор мог перекрывать значительные сектора вдоль борта, а четырьмя — дотянуться в любую точку горизонта. Все они оборудовались дистанционными приводами и могли управляться как с постов на носовом и кормовом мостиках, так и из-под броневых прикрытий. Для того, чтобы уберечь чувствительное прожектора, расположенные на открытых позициях, от уничтожения в дневном бою, их заблаговременно предполагалось опускать вниз под броню с помощью четырёх специальных шлюпбалок, каждая из которых последовательно обслуживала по два прожектора. Тактика использования прожекторов в ночном бою заключалась в том, что первоначально их жалюзи плотно закрывались, и только тонкий луч света блуждал по тёмной поверхности моря в поисках противника. Как только последний был обнаружен, жалюзи раздвигались, и ослепительные снопы огня изо всех прожекторов упирались во вражеский корабль, а спустя несколько мгновений на него обрушивался залп из орудий. | |||

| + | ||||

| + | Мачты и такелаж | |||

| + | ||||

| + | Треногая фок-мачта была установлена на палубе полубака и крепилась к палубе надстройки. На этой мачте находились: площадка главного компаса, прожекторная площадка, наблюдательный пост и верхний командно-дальномерный пост. Его стенки изготавливались из стальных листов толщиной 25 мм. | |||

| + | Центральная часть мачты, диаметром 0,9 м, выполнялась из стальных листов толщиной 10 мм, усиленных надлежащими элементами жесткости; стойки мачты диаметром 0,8 м выполнялись из стальных листов толщиной 12,5 мм. На мачте располагались стеньга, гафель, рейки для радиоантенны и сигнальные реи. | |||

| + | Высота топа треногой мачты над конструктивной ватерлинией достигала 35 м, высота радиоантенны над конструктивной ватерлинией 60 м. | |||

| + | Позади кормовых прожекторов имелась лёгкая грот-мачта с небольшой стеньгой и рейкой для радиоантенны. Её высота над конструктивной ватерлинией составляла 40 м. | |||

| + | Противоторпедное сетевое устройство предусматривалось первоначальным проектом и состояло из металлических противоторпедных сетей с полками для их укладки на борту и 28 сетевыми выстрелами, крепившимися к бортам. Масса всего устройства составляла около 43 т. На основе опыта боевых действий было принято решение отказаться от сетей на линкорах и крейсерах. К концу 1916 г. сетевое устройство с линкоров сняли. | |||

| + | ||||

| + | Радиотелеграфное оборудование | |||

| + | ||||

| + | Главная радиорубка с отдельными помещениями для приемных и передающих станций располагалась на главной палубе в средней части, вспомогательная на главной палубе в помещении, смежном с башней "X". Третья радиорубка помещалась в носовой боевой рубке. | |||

| + | ||||

| + | Компасы | |||

| + | ||||

| + | На корабле имелись следующие компасы: | |||

| + | - магнитные — один на фок-мачте и по одному в каждой рубке рулевого управления; | |||

| + | - гирокомпасы в двух отдельных установках (один устанавливался в нижней боевой рубке, второй в помещении рулевой машины левого борта). Репитеры располагались на флагманском мостике, на площадке боевой рубки, в боевой рубке, в нижней боевой рубке, во флагманской ходовой рубке, в башне "В" и в помещениях обеих рулевых машин. | |||

| + | ||||

| + | == История службы == | |||

| + | 13 октября 1916 г. - начало приёмных испытаний. | |||

| + | 14 марта 1917 г. — после окончания приёмных испытаний вступил в строй как флагманский корабль Флота Открытого моря, сменив в этой роли линейный корабль "Фридрих дер Гроссе". | |||

| + | 6-15 октября 1917 г. во время операции по захвату Моонзундских островов находился в боевом дежурстве в Киле в составе кораблей группы прикрытия балтийских проливов на случай возможного прорыва на Балтику сил английского флота. | |||

| + | 23-24 апреля 1918 г. -- участие в безрезультатно закончившемся боевом выходе флота в море до параллели Ставангера (Норвегия). | |||

| + | 7 января 1919 г. согласно условиям перемирия по дополнительным требованиям союзников, корабль вместо недостроенного линейного крейсера "Макензен" совершил переход из Киля в Скапа-Флоу, где был интернирован. | |||

| + | 21 июня 1919 г. экипаж совершил не удавшуюся попытку затопить корабль в Скапа Флоу. Англичане отбуксировали тонувший линкор на мелкое место, где он сел на грунт. | |||

| + | Июль 1919 г. — поднятый и осушенный линкор был переведён на верфь в Портсмут, где прошёл аварийный ремонт и подвергся тщательному изучению английскими специалистами. | |||

| + | 16 августа 1921 г. после интенсивного использования англичанами в качестве опытового корабля для испытаний артиллерийского и минно-торпедного оружия, определения эффективности немецкой системы надводной и подводной конструктивной защиты был затоплен путём открытия кингстонов в районе на юго-восток от Портсмута в точке с координатами: 49°50'20"N; 2°21'20"W. | |||

| + | Вкратце эксперименты, проведённые английским флотом в 1921 г. на "Баден", свелись к обстрелу линкора из 381-мм орудий мониторами "Террор" и "Эребус", которые выпустили по нему в общей сложности 31 снаряд различных типов. Для того чтобы сократить расход боезапаса и достичь попаданий точно в назначенные точки корабля, стрельба велась с дистанции 5...1 каб. уменьшенными зарядами, подобранными таким образом, чтобы моделировать назначенные боевые дистанции. Требуемые углы встречи снарядов с обстреливаемым кораблём-целью достигались приданием ему соответствующих курсовых углов и углов крена. Поражающая скорость выпущенных мониторами снарядов массой 871 кг с длиной головной части в два калибра (Так называемые снаряды "4crh", т.е. образующая головной части — окружность радиусом 4 калибра, примерно соответствовали отечественным снарядам формы образца 1911 г.) составляла 472 или 421 м/сек, что имитировало боевые дистанции стрельбы 77,5 и 109 каб. | |||

| + | 381-мм бронебойный снаряд при скорости 472 м/сек, ударивший под углом 18,5° к нормали в 350-мм лобовую плиту 380-мм башенной артиллерийской установки, пробил её, но не разорвался. | |||

| + | 350-мм броня боевой рубки хорошо выдержала попадание такого же бронебойного снаряда, попавшего под углом 30° к нормали. | |||

| + | Ещё один бронебойный снаряд при скорости 472 м/сек пробил 250-мм броню верхнего пояса цитадели, 30-мм продольную броневую переборку, 12-мм среднюю палубу и разорвался в кожухе дымохода, пройдя внутри корабля 11,6 м. Броневые колосники были разрушены, и два главных котла получили повреждения. | |||

| + | Из нескольких снарядов, пробивших 170-мм вертикальную броню, наиболее примечательным оказался полубронебойный попавший при скорости 420 м/сек под углом 42° к нормали в броню каземата 150-мм орудия, пробивший её и разорвавшийся на 170-мм плите барбета второй 380-мм башни. Часть броневой плиты барбета размерами 1,2 м х 0,9 м была выломлена, а башня заклинена. Без сомнения, этот снаряд вряд ли смог бы причинить какие-либо повреждения при попадании непосредственно в 350-мм броню барбета выше палубы полубака. | |||

| + | Из другой информации, полученной при испытаниях, наиболее важный пункт касался необходимости увеличения прочности крепления горизонтального бронирования 380-мм башен. | |||

| + | На "Баден" также провели испытания прочности корабельных конструкций статическими подрывами авиабомб, уложенных на палубе полубака или площадках надстроек. Общее количество взорванных бомб равнялось пяти: одна 816-кг (1800-фунтовая), одна 240-кг (550-фунтовая) с тяжелым корпусом и три 236-кг (520-фунтовых) с лёгким корпусом. | |||

| + | Лишь 240-кг бомба силой своего взрыва проломила 30-мм палубу полубака. 236-кг бомба, взорванная на 100-мм крыше четвёртой 380-мм башни, не нанесла ей существенных повреждений. | |||

| + | === Гибель === | |||

| + | ||||

| + | Линейный корабль «Баерн» был затоплен германцами при Скапа-Флоу кверху килем, причем глубина затопления была 120 футов и судно имело при этом крен 9°. Обследование установило, что подъем корабля можно осуществить только при помощи воздуха. Глубина воды над килем в носовой части была 65 футов, а в кормовой — 85 футов. | |||

| + | Производство работ осуществлялось посредством- установки семи шахт, расположенных по длине корабля, высотой от 70-90 футов каждая, в зависимости от места расположения. Диаметр шахт в нижней части был 10 фут., а в самой верхней 4. Шахты изготовлялись частями, испытывались на давление 90 фунтов на кв.дюйм и крепились при помощи болтов и оттяжек к днищу корабля, устанавливаясь в собранном виде. | |||

| + | Вес каждой шахты, в зависимости от длины, был от 15 до 20 т, причем все части их были стандартизированы и взаимозаменяемы. | |||

| + | В целях обеспечить продольную и поперечную остойчивость, корабль был разбит на семь отделений, причем была произведена огромная работа по заделке подводных отверстий, съемке и заглушиванию трубопровода. При производстве работ применялся специальный бетон для подводных работ. От применения ацетилена внутри | |||

| + | линкора пришлось отказаться вследствие присутствия газов от разложения органических веществ, что очень осложняло работу и приводило к необходимости на последних стадиях работ периодически производить понижение давления воздуха, дабы избавиться от испорченного (следить за чем входило в обязанности специального химика, периодически производившего его анализ. | |||

| + | Сама подача воздуха производилась с помощью пяти компрессоров, установленных на специально оборудованном судне «Берта», общей мощностью 2500 куб. фут. в минуту. | |||