| Версия 17:26, 10 октября 2014 | | Версия 17:32, 10 октября 2014 |

| Строка 118: | | Строка 118: |

| | | | | |

| | Под влиянием идей адмирала Фишера русское морское ведомство тоже решило обзавестись линейными крейсерами. Так появился на свет проект «Измаила», гораздо более грозного корабля, чем его предшественники «Гангут» и «Императрица Мария». | | | Под влиянием идей адмирала Фишера русское морское ведомство тоже решило обзавестись линейными крейсерами. Так появился на свет проект «Измаила», гораздо более грозного корабля, чем его предшественники «Гангут» и «Императрица Мария». |

| ? | <br /> | | |

| ? | | | |

| ? | === Задания для проектирования броненосных крейсеров === | | |

| ? | Итогом проведенной МГШ работы стали составленные МГШ "Задания для выработки элементов для проектирования броненосных крейсеров", утвержденные морским министром вице-адмиралом С.А.Воеводским 15 мая 1910 года. | | |

| ? | <br /> | | |

| ? | | | |

| ? | Кроме отмеченных выше требований, как то стратегическое и тактическое назначения, сходство силуэта с линейными кораблями типа "Севастополь" и проч., задания содержали, за исключением не оговоренных водоизмещения, длины и ширины, следующие основные положения и желательные направления в развитии их ТТЭ. | | |

| ? | <br /> | | |

| ? | | | |

| ? | Скорость полного хода не менее 28 уз(при форсировке котлов - не менее 30). Район плавания при нормальном запасе топлива на 48 часов полного 28-узлового хода. Главная артиллерия по калибру не слабее, чем у линейных кораблей: 305-356-мм орудия(число стволов при разработке задания - не менее 10, а желательно 12) с углом возвышения 35° и возможно большими углами горизонтального обстрела; противоминная - не менее 20 102-мм орудий; минное(торпедное) вооружение - 6 бортовых подводных аппаратов. | | |

| ? | Бронирование крейсера - сплошное, как бортовое, так и палубное. Главный бортовой броневой пояс по ватерлинии должен был обеспечить живучесть, остойчивость и скорость хода на дистанциях "решительного боя" (40-60 кб) при попаданиях 305-мм снарядов, то есть иметь толщину не менее 190 мм с внутренней 50-мм переборкой. Толщина верхнего пояса до верхней палубы признавалась достаточной в 76,2-102 мм. Бронирование остальных элементов предполагалось следующим: башни и боевые рубки - не менее 254, их крыши - 102, подачные трубы - 203, верхняя,средняя и нижняя палубы, с учетом их настилки,соответственно 44,5, 31,8 и 31,3 мм (на скосах 50,8). | | |

| ? | Основное требование, предъявляемое к внутреннему размещению, судовым системам и устройствам - обеспечить сохранение крейсером наибольшей живучести в бою. | | |

| ? | <br /> | | |

| ? | | | |

| ? | ==== Проект Гаврилова ==== | | |

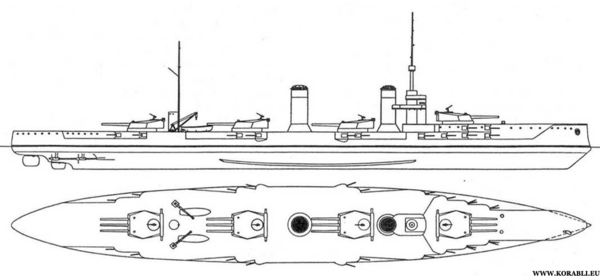

| ? | [[Файл:Проект_Гаврилова.jpeg|400px|thumb|left]|Проект И.А. Гаврилова]] | | |

| ? | | | |

| ? | Наиболее интересной на данном этапе проектирования стала индивидуальная разработка корабельного инженера Адмиралтейского судостроительного завода полковника И.А. Гаврилова. Представленный им проект броненосного крейсера под девизом "Симметрия" предусматривал линейно-возвышенное расположение башенных установок с десятью 305-мм орудиями, причем крайние башни были трехорудийными, а следующие, возвышавшиеся над ними - двухорудийными. | | |

| ? | <br /> | | |

| ? | | | |

| ? | Что касается водоизмещения (26 100т), главных размерений (213,36 х 26,82 х 8,53 м), мощности главной энергетической установки (72 500 л.с.) и скорости хода (в нормальном грузу 28 уз, наибольшая - 30 уз), то они практически совпадали с таковыми английского линейного крейсера "Lion" (26 700 т; 213,36 х 26,97 х 8,38 м; 71 000 л.с., 30 уз), который И.А. Гаврилов, очевидно, использовал в качестве прототипа и данные о котором содержатся в архивных документах. Правда, тот был вооружен восемью 343-мм орудиями, установленными в двухорудийных башенных установках. Выбор же 305-мм артиллерии Гаврилов в объяснительной записке связывал с отсутствием у него данных по 356-мм башенным установкам. | | |

| ? | <br /> | | |

| ? | | | |

| ? | Но вместе с тем на чертежах внутреннего размещения он предусмотрел достаточно места для установки 356-мм артиллерии, правда, за счет уменьшения и так достаточно скромного (203 мм) главного броневого пояса или сокращения числа 356-мм орудий до восьми. Расчетная дальность плавания 13-узловым экономическим ходом составляла 4100 миль. | | |

| ? | <br /> | | |

| ? | | | |

| ? | Внешне проект И.А. Гаврилова отдаленно напоминал германский крейсер "Derffinger", проектирование которого велось с октября 1910 по июнь 1911 года, а закладка на верфи «Блом унд Фосс» в Гамбурге состоялась 30 марта 1912 года. | | |

| ? | | | |

| ? | === Задания для проектирования броненосных крейсеров (завершающая стадия) === | | |

| ? | Пока подразделения МГШ и отделы Морского Технического комитета (МКТ) занимались переработкой заданий, морской министр адмирал И.К. Григорович вышел 22 апреля 1911 года к Николаю II с докладом по "Программе усиленного судостроения Балтийского флота на 1911-1915 гг.", согласно которой и должна была осуществляться постройка четырех броненосных крейсеров и ряда других кораблей. Несмотря на то что она получила одобрение монарха, ее финансирование требовалось провести законодательным путем через Государственную думу. | | |

| ? | | | |

| ? | Понимая, что в связи с этим текущий год фактически пропал для начала постройки кораблей, министр потребовал от МГШ и МКТ принять все меры "к скорейшему обоснованному подсчету усиленной программы, считая ее с 1912 г.". Таким образом, несмотря на то, что судостроительная программа находилась еще на стадии утверждения, разработка самих заданий на новые корабли вступила в завершающую стадию. | | |

| ? | | | |

| ? | Наконец, 18 июня 1911 года И.К. Григорович утвердил уточненное "Задание на проектирование броненосных крейсеров для Балтийского моря", по которому скорость полного хода окончательно устанавливалась в 26,5 уз, причем достигалась она как при нормальном действии всех котлов, так и при наибольшей допустимой форсировке 3/4 от их полного числа. Нормальный запас топлива рассчитывался на 24 часа плавания 26,5-узловой скоростью, а полный - на 72. | | |

| ? | | | |

| ? | Наиболее существенному изменению подверглось артиллерийское вооружение: главный калибр - девять 356-мм орудий в трехорудийных башнях, равномерно расположенных по длине корабля в диаметральной плоскости (ДП); противоминный - 24 130-мм в бортовых казематах (по 12 с борта) и не менее четырех 63,5-мм пушек для стрельбы по воздушным шарам и аэропланам. Бортовой броневой пояс по ватерлинии усиливался до 254 мм (в середине) и 127 мм в оконечностях (с сохранением внутренней 50-мм продольной переборки). Предусматривался и верхний пояс: 127 мм в районе казематов, 76 мм - в носовой оконечности, а в кормовой он мог "совершенно отсутствовать". Бронирование стенок боевых рубок и башен доводилось до 305 мм (в лобовой части башен даже до 356), их крыш - до 127 мм. | | |

| ? | | | |

| ? | Впервые в практике российского кораблестроения признавалось желательным оснастить корабли приспособлениями "для автоматического переливания водяного груза с борта на борт", наподобие предложенных германской фирмой «Блом унд Фосс», то есть пассивными успокоителями качки (так называемые цистерны Фрама). Причем их применение, как говорилось в одном из поздних документов, рассматривалось не в плане общего улучшения мореходных качеств, а лишь ради возможного уменьшения качки для обеспечения благоприятных условий артиллерийской стрельбы. | | |

| ? | | | |

| ? | В соответствии с утвержденным заданием, специалисты МТК разработали "Технические условия для проектирования броненосных крейсеров для Балтийского моря" по корпусу, артиллерии, бронированию, минной части, механизмам и электротехнике. Эти технические условия (ТУ) не только развивали и конкретизировали пункты "Задания", но и содержали цифровые выкладки, а также ряд новых положений. | | |

| | | | | |

| | ==== Корпусная часть и вооружение ==== | | | ==== Корпусная часть и вооружение ==== |

| Строка 183: | | Строка 143: |

| | | | | |

| | ==== Электроснабжение ==== | | | ==== Электроснабжение ==== |

| ? | Для судового электроснабжения надлежало установить четыре турбогенератора трехфазного тока напряжением 225 В и мощностью по 320 кВт, а также столько же дизель-генераторов по 165 кВт. Их изготовление требовалось поручить только первоклассным русским заводам. Электрическое рулевое устройство с двумя рулями принималось системы Федорицкого — Вольта. Кроме того, предусматривалась установка восьми прожекторов диаметром 110 см и радиостанции мощностью 8 кВт. | | |

| ? | | | |

| ? | На двух мачтах легкой треногой или иной конструкцией следовало установить на высоте 30,5 м наблюдательные посты. | | |

| ? | | | |

| ? | Наиболее широкое поле деятельности для будущих проектировщиков ТУ отводили в выборе механизмов и котлов, а также вариантов их размещения. Так, в качестве главных паровых турбин предлагалось использовать системы Парсонса, Кертис-АЕГ, Вулкан и Кертис-Браун. В то же время в качестве основного образца паровых котлов рекомендовались водотрубные котлы треугольного типа системы Ярроу «модели Английского адмиралтейства», хотя и допускались котлы других систем, приспособленные для одновременного сжигания угля и нефти (смешанное отопление). | | |

| ? | | | |

| ? | Для обеспечения живучести котельную установку следовало разбить не менее чем на четыре независимые группы. Впервые выдвигалось условие по взаимозаменяемости однотипных главных и вспомогательных механизмов, гребных валов и винтов, арматуры систем. | | |

| ? | | | |

| ? | ==== Предложения не включенные в ТУ ==== | | |

| ? | Вместе с тем имелись не менее интересные, но не включенные в ТУ предложения. Например, еще 10 января 1911 года МТК рекомендовал при проектировании энергетической установки для броненосных крейсеров выполнить ее в трех вариантах: а) с паровыми турбинами; б) комбинированную — с турбинами и двигателями Дизеля, с расчетом на свободный (то есть без приема по пути топлива) переход до Владивостока и в) с одними двигателями внутреннего сгорания. При этом специалистов комитета отнюдь не смущало отсутствие в то время подходящего для этой цели двигателя, так как к началу строительства крейсеров (тогда оно намечалось не ранее октября 1911 г.) таковой, по их мнению, должен был появиться. | | |

| ? | | | |

| ? | Это, очевидно, связывалось с тем, что на тот момент имелась информация, «что Коломенский завод заканчивает изготовление такового [двигателя] с мощностью по 1000 сил на цилиндр, а завод “Blohm und Voss" предлагает такой с мощностью в 2500 сил на цилиндр». | | |

| ? | Согласованные с МГШ и одобренные 9 августа 1911 года эти «Технические условия...» стали тем основным документом, который, как и в случае создания линейных кораблей типа «Севастополь», позволил Морскому министерству приступить к организации международного конкурса на проектирование броненосного крейсера для Балтийского моря. | | |

| ? | | | |

| ? | === Сроки постройки === | | |

| ? | Не менее важным оставался вопрос и о сроках постройки броненосных крейсеров. Так, на совещании по кораблестроению 28 октября 1911 года начальник МГШ обратил внимание на то, чтобы «все четыре больших крейсера непременно должны быть готовы к весне 1916 года». В том случае, если российские казенные (т. е. государственные) заводы не смогли бы этого выполнить, он предлагал заказать один такой корабль за границей «или же принять какие-нибудь особые меры для выполнения пятилетней программы судостроения». | | |

| ? | | | |

| ? | Присутствовавший на совещании профессор К.П. Боклевский также выразил свои опасения относительно выдерживания сроков строительства, однако «категорически высказался против того, чтобы заказывать за границей военные суда полностью, но, вместе с тем, он полагал бы возможным, для ускорения постройки, производить заказы отдельных частей механизмов или даже цельных турбинных установок». По его мнению, это могло дать выигрыш не только во времени, но и в части денежных затрат, поскольку турбины, изготовленные за рубежом, «обойдутся значительно дешевле, если их выписать из заграницы». Правда, к таким мерам следовало прибегать лишь «только в том случае, если русские заводы не смогут выполнить заказ в срок». | | |

| ? | В свою очередь, начальник Адмиралтейского судостроительного завода генерал- майор А.И. Моисеев указал, что если требуется построить большие крейсера к осени 1915 года, то уже ближайшей зимой следует начать подготовку его предприятия для этого и теперь же приступить к разборке стен эллингов и сделать все необходимые заказы до января 1912 года, «для чего необходимо получить кредит в возможно непродолжительном времени». | | |

| ? | | | |

| ? | == Международный конкурс проектов броненосных крейсеров == | | |

| ? | | | |

| ? | 26 августа 1911 года Морское министерство разослало шести российским и семнадцати зарубежным наиболее зарекомендовавшим себя судостроительным предприятиям приглашения на участие в конкурсе на лучший эскизный проект броненосного крейсера для Балтийского моря, согласно требованиям, изложенным в прилагаемых технических условиях. Срок представления разработок поначалу назначили через шесть недель, но затем, по просьбе ряда потенциальных участников, продлили до 7 ноября. | | |

| ? | | | |

| ? | === Заводы участвовавшие в конкурсе === | | |

| ? | Правда, не все из приглашенных изъявили желание участвовать в конкурсе, а английский завод «Вильям Бэрдмор К’» («William Beardmore & С” Ltd») в Далмуире (Dalmuir), Шотландия, даже отнесся с сомнением, в части реализации технических условий. По мнению его специалистов, выполнение в проекте всех требований привело бы к появлению этакого монстра водоизмещением 36 500т, длиной 230 м, шириной 29 м и высотой борта 14,4 м, с мощностью механизмов в 66 000 л. с., который, по их словам, превысил бы «не только все суда уже построенные, но и даже проектированные в данный момент какой-либо из великих держав». А потому, как говорилось в этом обращении в адрес МТК, у инженеров предприятия возникли сомнения, следует ли готовить «полный детальный проект судна таких чрезвычайных размеров». | | |

| ? | | | |

| ? | Далее в письме говорилось: «По обсуждении этого вопроса мы пришли к заключению, что боевая сила такого судна совершенно не соответствовала бы столь необыкновенным размерам его. В доказательство этого заключения мы позволили себе привести настоящий тип Британского броненосного крейсера с водоизмещением всего 27 500 метрических тонн, имеющего восемь 13,5-дюймовых орудий или, если бы это потребовалось, восемь 14-дюймовых орудий и развивающего скорость 30 узлов. По сравнению с этим мы имеем судно с водоизмещением в 36 500 метрических тонн, развивающее скорость всего лишь в 25,5 узла и вооруженное девятью 14-дюймовыми орудиями. Преимущество от добавочного девятого орудия, по нашему мнению, совершенно не может компенсировать уменьшение скорости, значительное увеличение водоизмещения и уменьшение способности маневрирования в ограниченных водах в виду его необычайной длины, а также больших затруднений постановления в док судна такой величины, особенно при необходимости чиниться. | | |

| ? | Мы пришли к убеждению, что вышеуказанные недостатки были бы настолько очевидны для технических членов Морского министерства, что они неминуемо забраковали бы судно, даже если нами были бы выработаны детальные чертежи для оного. Считая подобный результат совершенно неминуемым, мы приготовили только лишь эскизный план такого судна...» | | |

| ? | | | |

| ? | [[Файл:Проект крейсера.jpeg|1200px|thumb|left]|Схема крейсера ]] | | |

| ? | | | |

| ? | В связи с этим завод счел нецелесообразным вести работу над полным детальным проектом корабля с такими размерами и предложил вариант с более скромными тактико-техническими элементами: водоизмещение нормальное 29 500 т; длина между перпендикулярами 204,3, ширина 28,2, осадка 8,84 м; мощность главной энергетической установки 60 000 л. с.; скорость 26,5 уз; артиллерийское вооружение - девять 305-мм в трехорудийных башенных установках и двадцать бортовых 130-мм орудий. | | |

| ? | | | |

| ? | Правда, несколько позднее (в январе 1912 г.) он предложил повысить калибр до 356 мм и усилить бронирование, но, как будет отмечено ниже, успеха этот проект не имел. | | |

| ? | К указанному сроку свои разработки прислали семь предприятий: три российских завода — Адмиралтейский, Балтийский и Путиловский (последний фактически представлял германскую фирму «Блом унд Фосс» — «Blohm und Voss») — представили соответственно по 7, 6 и 11 вариантов проектов; германский «Вулкан» («Vulkan») — два варианта (основной — с полубаком и трехвальной энергетической установкой и дополнительный — гладкопалубный с четырехвальной) и три английских завода — «Джон Браун» («John Brown»), «Виккерс» («Vickers») и упомянутый «Бэрдмор». | | |

| ? | [[Файл:№6.jpeg|600px|thumb|left]|Проект крейсера №6 Адмиралтейского завода ]] | | |

| ? | [[Файл:Проект 707.jpeg|600px|thumb|left]|Проект крейсера Путиловского завода и фирмы «Блом ундфосс» ]] | | |

| ? | Наибольшее число (11) вариантов проекта броненосного крейсера водоизмещением от 27 300 до 34 100 т предложили Путиловский завод и фирма «Блом унд Фосс». По мнению их специалистов, наиболее полно отвечал техническому заданию при наименьшем водоизмещении (29 300 т) вариант № 4. Но в то же время вообще наименьшее возможно достижимое водоизмещение (27 300 т) могло быть достигнуто лишь в случае использования паровых котлов, применявшихся на кораблях германского флота. | | |

| ? | | | |

| ? | [[Файл:Вулкан.jpeg|600px|thumb|left]|Проект крейсера завода «Вулкан» ]] | | |

| ? | В ходе последовавшего предварительного общего знакомства проекты всех трех британских предприятий и вариант 707-Х Путиловского завода и фирмы «Блом ундфосс» оказались не удовлетворяющими отдельным положениям основных требований, а потому подробно МГШ не рассматривались. Правда, было обращено внимание на удобства размещения офицеров в разработке фирмы «Виккерс». Впрочем, лучшее место для офицеров предложил «Вулкан» (в спардеке в основном проекте). Что касается экипажей, то на всех проектах их размещение выглядело приблизительно одинаково удобно. | | |

| ? | Оставшиеся проекты отдельно оценивались по вооружению, бронированию и защите отдельных элементов, механизмам и котлам, общему расположению и мореходным качествам. При этом отобранные на конкурс разработки отличались большим разнообразием по вооружению (калибр главной артиллерии 305 и 356 мм, число трехорудийных башен 3-4; 130-мм орудий 20-24), бронированию и особенно по энергетическим установкам (от 15 до 48 и даже 56 паровых котлов, 2-4 гребных вала), где имело место и применение двигателей внутреннего сгорания. | | |

| ? | | | |

| ? | В итоге дальнейшему рассмотрению в ГУК и МГШ подверглись проекты оставшихся четырех заводов, давших в общей сложности 27 вариантов. При этом специалистами МГШ начисто отвергались те, где предусматривалось линейно-возвышенное расположение башен, находя их сосредоточение в оконечностях недостатком с точки зрения живучести. | | |

| ? | | | |

| ? | Неприемлемым считалось и слишком близкое расположение дымовых труб к средней башенной установке, имевшее место на проектах заводов «Вулкан» и Балтийского, а также в вариантах IV, V и VII Путиловского завода. | | |

| ? | В результате МГШ продолжил рассмотрение только тех проектов, которые, согласно заданиям, имели девять 356-мм орудий в трех башенных установках, располагавшихся в диаметральной плоскости равномерно по всей длине корабля. Таким образом, отпали еще два варианта Путиловского завода, не удовлетворявшие этому условию. | | |

| ? | | | |

| ? | Бронирование на всех проектах в целом, по мнению специалистов МГШ, соответствовало заданиям на проектирование, имелись различия только в его распределении в представленных разработках, поэтому рассматривать его детально не будем. | | |

| ? | | | |

| ? | === Энергетические Установки === | | |

| ? | Как уже отмечалось, наибольшим разнообразием отличались энергетические установки в части количества паровых котлов, их систем и способов отопления. При этом МГШ не стремился дать оценку того или иного выбранного заводами типа, а больше обращал внимание на вид топлива, отдавая предпочтение разработкам, предусматривавшим наличие одной части паровых котлов с нефтяным отоплением, а другой — с угольным или смешанным. Вместе с тем, учитывая большую экономию в массе, специалисты штаба вообще считали желательным иметь чисто нефтяные котлы. | | |

| ? | | | |

| ? | ==== Паровые турбины ==== | | |

| ? | В отношении общего расположения энергетических установок «весьма неудачным» выглядело размещение паровых турбин в проектах броненосного крейсера Балтийского завода (между кормовой башенной установкой и рулевым отделением). Ведь нахождение их в сужающейся части корпуса делало турбины малозащищенными, так как одно удачное попадание снарядом или торпедой разом выводило из строя и рулевые машины, и одну из турбин, не говоря уже о протяженности паропроводов, особенно из носовых котельных отделений. | | |

| ? | | | |

| ? | В целом предпочтение отдавалось применению четырех самостоятельных турбин с так называемыми гидродинамическими трансформаторами системы немецкого инженера Г. Феттингера (Н. Fottinger). Эта система, спроектированная им еще во время работы в машиностроительном отделе за¬вода «Вулкан», представляла собой комбинацию паровой турбины и трансформатора, сконструированного на основе центробежного насоса, для понижения числа оборотов первой, с целью повышения коэффициента полезного действия механической установки, а также для реверса. Однако в случае неприемлемости указанной системы следовало остановиться на двух комплектах турбин на четырех валах, с вынесением главных паровых конденсаторов в отдельные отсеки. | | |

| ? | Кстати, применение трансформаторов Г. Феттингера вкупе с быстроходными турбинами Кертиса было предложено в варианте № 6 проекта броненосного крейсера Адмиралтейского завода. Как говорилось в объяснительной записке к нему, именно их сочетание позволило уложиться в водоизмещение 29 350 т, а так как при форсировке котлов мощность энергетической установки можно было довести до 86 000 л. с., то повышалась и скорость крейсера по сравнению с техническими условиями. | | |

| ? | | | |

| ? | ==== Двигатели внутреннего сгорания ==== | | |

| ? | Не нашло должного отражения в разработках, за исключением ряда проектов, применение в качестве главных механизмов двигателей внутреннего сгорания, причем отказ от них мотивировался тем, что подобные механизмы надлежащей мощности на тот момент «на деле в промышленности еще не существуют». А ведь их использование, при сохранении всех прочих ТТЭ, позволяло резко увеличить дальность плавания, за что так ратовал МГШ, и значительно уменьшить водоизмещение. | | |

| ? | | | |

| ? | Тем не менее в одном проекте броненосного крейсера водоизмещением 30 450 т (вариант III) фирмы «Блом унд Фосс» и Путиловского завода предусматривалась комбинация из четырех турбин (общая мощность 51 000 л. с.; форсированная — 64 000 л. с.) и одного двигателя внутреннего сгорания (двухтактный двойного действия системы MAN; мощность 13 000 л. с., форсированная — 16 000 л. с.; располагался между кормовой группой паровых котлов), который один при 14-узловом ходе мог обеспечить район плавания до 13 200 миль. При соответствующем же размещении топливных цистерн запас нефти можно было увеличить еще на 800-900 т, что позволяло довести район плавания до 20 000 миль и более. | | |

| ? | | | |

| ? | В свою очередь, Балтийский завод разработал вариант (проект № 3) с одними двигателями «внутреннего горения» своей системы, предусматривавшей установку четырех 12-цилиндровых двигателей общей мощностью 52 000 л. с., благодаря которым расчетная дальность плавания 14-узловым ходом при усиленном запасе топлива (1920 т) и полном водоизмещении (25 138 т) могла составить 14 000 миль. | | |

| ? | | | |

| ? | Длина каждого двигателя составляла 29 м, ширина 2,9 м, высота при наивысшем положении верхних поршней от оси вала вверх 6,5 м, вниз — 0,8 м. | | |

| ? | Помимо этого предусматривалась установка между 64-м и 77-м шп. еще пяти вспомогательных двигателей Дизеля: двух мощностью по 3800 л. с. для привода форсуночных компрессоров и трех по 3000 л. с. — для продувочных насосов. | | |

| ? | | | |

| ? | Кроме того, свой проект крейсера водоизмещением 20 000 т, разработанный «применительно заданиям Морского технического комитета» с двигателями внутреннего сгорания собственной конструкции «необычайной компактности» представил в октябре 1911 года инженер-механик А.Ф. Бушуев. Вернее, он предложил сразу две разработки, во второй из которых как бы предвосхищал увеличение числа 356-мм орудий. Правда, здесь Александр Федорович пошел еще дальше, предусмотрев установку на крейсере водоизмещением 30 000 т целых 15 таких орудий в пяти башнях. | | |

| ? | В своем обращении к начальнику МГШ А.Ф. Бушуев писал: «Чтобы избежать столь опасный многомотылевой весьма длинный вал, я располагаю по 8 цилиндров кругом вала в двух комплектах и заставляю их действовать двумя комплектами передач на 6 мотылей, между тем как те же 16 цилиндров потребовали бы 16 отдельных передач; по-этому мой двигатель в 4 раза короче существующих. | | |

| ? | А так как части передачи у меня располагаются между цилиндрами, а не на продолжении их, то двигатель мощностью в 25- 30 тыс. сил имеет высоту всего 5,6 метров, т. е. располагается на 1,2 метра ниже грузовой ватерлинии для судов с осадкой в 8,3 метра». Судя поэтому описанию двигателей, они должны были иметь звездообразное расположение цилиндров, что сокращало длину машинного отделения. | | |

| ? | | | |

| ? | Вместе с тем, как показал весь последующий опыт в области кораблестроения, дизельные главные энергетические установки так и не привились на крупных артиллерийских кораблях. Исключением же стали три германских тяжелых крейсера типа «Deutschland», построенные в первой половине 1930-х годов. | | |

| ? | | | |

| ? | === Морские качества === | | |

| ? | Морские качества будущих крейсеров оценивались, прежде всего, по наличию в проектах полубака, отсутствие которого в разработках Путиловского завода и фирмы «Блом унд Фосс» и в варианте основного проекта фирмы «Вулкан» вызывало опасение в достижении надлежащей мореходности. Наибольшую высоту полубака (9,02 м) предусмотрел Балтийский завод, остальные ограничились несколько меньшей величиной (8,38 м). | | |

| ? | | | |

| ? | === Подведение итогов === | | |

| ? | 28 марта отобранные разработки подверглись обсуждению на общем совещании технического совета, в ходе которого были намечены некоторые изменения и дополнения к проекту, отличные от утвержденных на проектирование технических условий. | | |

| ? | Окончательное подведение итогов конкурса состоялось на заседании технического совета 12 мая 1912 года, где были согласованы отзывы по всем частям проектов. По единодушному заключению МГШ и ГУК, лучшими оказались вариант № 6 Адмиралтейского судостроительного завода — по внутреннему расположению и большей разработанности и проект Балтийского — по теоретическому чертежу. На эти предприятия и возложили дальнейшую разработку более подробного проекта, на основе упомянутого варианта № 6. | | |

| ? | | | |

| ? | Основные преимущества победителя конкурса были следующими: углы горизонтального обстрела башенных орудий на 10° превышали заданные; более удачное расположение 130-мм противоминной артиллерии (16 орудий могли вести огонь по носу), несмотря на то, что двенадцать орудий носовой группы обслуживались только десятью элеваторами (на остальных проектах, кроме вариантов № 6 и 7 Адмиралтейского завода и заводов «Вулкан» и Путиловского, каждое 130-мм орудие обслуживалось отдельной хорошо разработанной подачей, выходящей непосредственно в его каземат). | | |

| ? | Вместе с тем отмечалось, что во всех проектах была слабо разработана система ручной подачи 130-мм боезапаса — наличие одного люка на две орудийные установки считалось совершенно недостаточным. | | |

| ? | | | |

| ? | Лучшей разработанностью отличалась броневая защита, хотя общее бронирование бортов и палуб во всех проектах выглядело практически одинаковым и в порядке очередности распределялось так: 1 — Адмиралтейский завод, 2 — Путиловский, 3 — «Вулкан» и 4 — Балтийский. По прочности корпуса и удельному весу вариант № 6 также занимал одно из первых мест среди отечественных заводов, но уступал зарубежным. | | |

| ? | | | |

| ? | Касательно преимуществ по другим частям более других отмечался завод «Вулкан». Только его специалисты сумели разместить погреба боезапаса и центральные посты (посты только на основном проекте) ниже ватерлинии (в разработках других заводов эти посты размещались выше ватерлинии и не обеспечивались местным бронированием). Кроме того, только «Вулкан» сумел расположить операционный пункт за главной броней, тогда как остальные поместили его за 127-мм бронированием, что признавалось существенным недостатком. | | |

| ? | | | |

| ? | В ходе переработки проекта варианта № 6 Адмиралтейского завода, по мнению ГУК и МГШ, надлежало внести следующие основные изменения: в качестве образца принять боевые рубки линкоров типа «Севастополь» (на всех проектах эти рубки не соответствовали конструкции, предложенной МГШ 16 декабря 1911 г. и утвержденной Морским министром), но с 300-мм бронированием верхней рубки; забронировать 75-мм броню каземата под полубаком сделать 100 мм; котельную установку выполнить из угольных котлов для смешанного отопления и чисто нефтяных котлов при необходимом соотношении их мощности и расположения; 26,5-узловая скорость должна быть получена при нормальном сжигании топлива (200 кг угля и 3,5 кг нефти); турбины с трансформаторами Феттингера заменить турбинами Парсонса, Кертиса или других испытанных систем; цистерны для хранения жидкого топлива изолировать от других помещений специальными отсеками, а в подбашенных отделениях кроме того еще и третьим дном; увеличить расстояние между нижней и средней палубами до двух метров под бимсами, а общую высоту корпуса на миделе повысить настолько, чтобы по возможности избежать применения стали высших качеств в днище корабля; срезы на средней палубе уменьшить до минимума, для чего разрешалось допустить даже наличие одного-двух спонсонов с каждого борта. | | |

| ? | | | |

| ? | Первые прикидки, с учетом ряда внесенных корректив, показали, что в ходе переработки варианта № 6 проекта броненосного крейсера при сохранении прежней длины (210,0 м между перпендикулярами) его водоизмещение возрастало до 30 000 т, а ширина и осадка увеличивались до 30 и 8,7 м. Для достижения полной скорости хода 26,5 уз требовалась мощность турбин в 67 000 л. с., а для форсированной (—28 уз) — 80 000 л. с. | | |

| ? | | | |

| ? | В свою очередь, инженеры технического бюро Балтийского завода отказались от идеи по установке турбин в корме и вернулись к традиционному, если можно так выразиться, их размещению — между кормовой башней и кормовыми котельными отделениями. Кроме того, для ведения стрельбы поверх полубака при крайних острых носовых курсовых углах они подняли среднюю башню приблизительно на 1 метр. Причем один из таких проектов (вариант III основной) броненосного крейсера водоизмещение 30 300 т с тремя 356-мм трехорудийными башенными установками и характерной по конструкции и расположенной параллельно верхней палубе грузовой стрелой, закрепленной к грот-мачте, очевидно и использовал при работе над своей картиной корабельный инженер Н.К. Арцеулов . | | |

| ? | [[Файл:Рисунок Арцеулова.jpeg|800px|thumb|left]|Рисунок Арцеулова Н.К. ]] | | |

| ? | | | |

| ? | === От трехбашенных к четырехбашенным === | | |

| ? | Международный конкурс на проект броненосного крейсера завершился. Однако у его организаторов осталось чувство какой-то неудовлетворенности сделанным ими выбором, несмотря на то что он основывался на строгих положениях заданий и технических условий на проектирование. А смятение в умах специалистов МГШ и ГУК вызвал ряд представленных на нем разработок с двенадцатью 356-мм орудиями в трехорудийных башенных установках, в частности два варианта (II и III) основного проекта Балтийского завода водоизмещением 33 110 и 32 240 т и фирмы «Блом унд Фосс» в 34 100 т. Кроме того, существовал еще вариант IV проекта броненосного крейсера водоизмещением 31 580 т Балтийского завода с десятью 356- мм орудиями в четырех башенных установках, из которых две средние были двухорудийными. | | |

| ? | | | |

| ? | Еще бы, ведь перспектива добавления четвертой башни не только в 1,33 раза повышала огневую мощь будущих кораблей, но и окончательно закрепляла за ними, пожалуй, впервые изначально поставленную цель — создать сильнейшие для того времени броненосные линейные крейсеры. | | |

| ? | | | |

| ? | Поэтому 13 марта 1912 года, то есть еще в ходе рассмотрения конкурсных проектов, МГШ стал склоняться на путь принятия двойственного решения — остановиться на трехбашенном варианте с девятью 356-мм орудиями, как и требовалось по условиям на проектирование, но проработать и четырехбашенный — с двенадцатью орудиями. Основным препятствием на данном пути являлись чисто финансовые вопросы, поскольку ассигнования на строительство четырех броненосных крейсеров были испрошены из расчета вооружения каждого из них девятью 356-мм орудиями. | | |

| ? | | | |

| ? | Чтобы получить более полную картину в создавшейся ситуации, Адмиралтейскому и Балтийскому заводам 4 апреля 1912 года поручили подсчитать наименьшую стоимость тонны одного и двух броненосных крейсеров (без артиллерии и брони) водоизмещением 28 000-30 500 и 32 500-34 000 т, с тремя и четырьмя 356-мм трехорудийными башенными установками соответственно. | | |

| ? | | | |

| ? | === Победители конкурса === | | |

| ? | При этом не все гладко складывалось и с победителем конкурса — вариантом № 6 Адмиралтейского завода. Вместо того что-бы, в соответствии с логикой и «Положением о составлении проектов кораблей», возложить дальнейшее проектирование на победителя конкурса, его поручили вести параллельно двум предприятиям — Адмиралтейскому и Балтийскому заводам. | | |

| ? | | | |

| ? | [[Файл:№6готовый.jpeg|800px|thumb|left]|Проект крейсера №6 Адмиралтейского завода улучшеный ]] | | |

| ? | Следствием такого решения стала острая, или, как выразился исполняющий должность начальника ГУК контр-адмирал П.П. Муравьев, нездоровая конкуренция между ними, ставшая источником многих недоразумений и трений в работе. В итоге когда каждая из сторон представляла очередной вариант, отличавшийся от другого лишь незначительными улучшениями, терялось драгоценное время и задерживалась окончательная разработка проекта. | | |

| ? | | | |

| ? | Выход из создавшейся ситуации П.П. Муравьев видел в объединении заводских проектных бюро, или, как их тогда называли, чертежных, под общим руководством. Однако к такому решению Морское министерство пришло через полтора года и после повторного (22 ноября 1913 г.) напоминания П.П. Муравьева, когда объединили не бюро, а оба предприятия, которые с 19 января 1914 года возглавил начальник Адмиралтейского завода генерал-майор А.И. Моисеев. | | |

| ? | | | |

| ? | Принятие же второго (четырехбашенного) варианта повышало предварительно исчисленную стоимость постройки со 168 до 196 млн рублей, не говоря уже об увеличении водоизмещения и главных размерений. | | |

| ? | | | |

| ? | Другим, не менее важным моментом было стремление Морского министерства твердо придерживаться ранее разработанных оснований, проявляя устойчивость взглядов, ибо отход от них мог быть истолкован как отсутствие отчетливых представлений о тенденциях развития военного кораблестроения, что давало пищу для критики со стороны законодателей и общественности. | | |

| ? | | | |

| ? | ===Совместный проект заводов-победителей=== | | |

| ? | Желание получить четырехбашенный крейсер настолько увлекло МГШ, что, не дожидаясь разрешения вопроса в этом направлении, он уже на окончательном заседании техсовета по итогам проведенного конкурса (12 мая 1912 г.) попытался сделать ставку на предложенный в том же месяце Путиловским заводом «вариантXVII проекта 707» броненосного крейсера водоизмещением 32 500 т, разработанный германской фирмой «Блом унд Фосс». Как отмечали проектанты, особенностью его защиты являлась сплошная 25-30-мм противоминная продольная переборка, отстоявшая от бортов на 5,15 м, прикрывавшая по своей длине все жизненные части корабля. На бронирование с укреплением приходилось 11392,2 т, или 35,1% водоизмещения. | | |

| ? | Какие только аргументы ни приводил штаб, чтобы скорее заполучить его и немедленно приступить к строительству кораблей. Указывалось на «очень хороший проект корабля, составленный солидной фирмой, опыт¬ной в постройке этого типа судов», чертежи которого «настолько разработаны, что можно вполне по ним приступить к заказу этих крейсеров», отмечались незначительное увеличение водоизмещения (в пределах 2000 т) для размещения четвертой трехорудийной башенной установки и почти вдвое меньшее расстояние между главными поперечными водонепроницаемыми переборками (7,01 м), нежели в разработке Адмиралтейского завода (12,04 м). | | |

| ? | | | |

| ? | Далее подчеркивалось, что отечественные заводы «почти никогда» не могли «справиться с проектированием кораблей. Несмотря на весьма тщательную проверку чертежей, при их выполнении обнаруживаются такие весьма существенные недостатки, на которые при составлении не было обращено должного внимания». Из этого следовало, что постройку броненосных крейсеров вряд ли окажется возможным выполнить на казенных заводах без привлечения частных. | | |

| ? | | | |

| ? | Высказал МГШ и самокритику, отмечая, что им уже и так «допущена крупная ошибка в задании кораблей с девятью орудиями. Весь флот и, в особенности артиллерийские офицеры, находят невозможным вести правильную стрельбу при таком числе орудий, и необходимо их иметь 12 или 10. Эту ошибку необходимо исправить пока возможно, так как она ослабляет главную силу этих кораблей». Однако в МГШ почему-то забыли, что выбором типа броненосного крейсера он занимался несколько лет. | | |

| ? | | | |

| ? | Здесь уместно добавить, что непременным условием конкурса, независимо оттого, какую страну представляла фирма-победитель, было строительство крейсеров исключительно в России. Для этого зарубежным заводам надлежало заключить соглашение с каким-либо российским предприятием. | | |

| ? | | | |

| ? | Однако, несмотря на старания МГШ, техсовет ГУК на том же заседании (12 мая) отклонил данный проект, мотивировав это тем, что он не отвечает основным требованиям российского судостроения ни в смысле корпуса, ни в смысле массы энергетической установки на единицу мощности, хотя он вполне соответствовал тем требованиям, которые штаб предъявлял к броненосным крейсерам. | | |

| ? | | | |

| ? | В то же время, если рассматривать этот вопрос с современных позиций, то даже при наличии несомненных преимуществ у разработки фирмы «Блом унд Фосс» сожалеть о ее отклонении не следует. Как известно, Первая мировая война сорвала планомерное сооружение как самой Путиловской верфи, так и строившихся на ней двух легких крейсеров типа «Светлана» и восьми эскадренных миноносцев типа «Лейтенант Ильин» (до конца 1917 г. удалось сдать флоту лишь три эсминца), хотя все они и были спущены на воду. В случае же заказа ей даже одного броненосного крейсера в создавшейся ситуации он, в отличие от перечисленных кораблей, мог вообще остаться на стапеле, поскольку у этого предприятия отсутствовал опыт постройки таких крупных кораблей. | | |

| ? | | | |

| ? | ====Дальнейшие разработки==== | | |

| ? | 4 и 6 июля техсовет ГУК рассмотрел соответственно трех- и четырехбашенные варианты, представленные обоими заводами. Среди первых на этот раз предпочтение получила разработка Балтийского завода, поскольку его оппонент пошел на значительные отступления от основ варианта № 6. В то же время отмечалось, что представленные проекты отличались увеличением водоизмещения. | | |

| ? | [[Файл:Балтийский проект.jpeg|800px|thumb|left]|Проект крейсера Балтийского завода ]] | | |

| ? | | | |

| ? | Что касается проектов четырехбашенных крейсеров, то здесь представил свою разработку, вновь энергично поддержанную МГШ, и Путиловский завод. В ней, при несколько меньшем водоизмещении, были весьма удачно реализованы тактические задания. Однако и на этот раз его проект не встретил сочувствия со стороны ГУК, «как совершенно невыполнимый с технической стороны». В то же время крейсер, предложенный Балтийским заводом, мог быть принят со многими изменениями. Одновременно на том же заседании техсовета ГУК выяснилось, что при имеющемся финансировании невозможно уложиться в отпущенные кредиты. | | |

| ? | | | |

| ? | ====Дилемма==== | | |

| ? | Заслушав на следующий день (7 июля) доклад начальника ГУК об итогах рассмотрения упомянутых проектов, морской министр адмирал И.К. Григорович отдал предпочтение четырехбашенному броненосному крейсеру. Поручая обоим заводам продолжать разработки в этом направлении, он, однако, оговорил одно условие: чтобы стоимость постройки кораблей не превысила уже исчисленного на это финансирования. | | |

| ? | | | |

| ? | Дело в том, что еще на заседании Государственной Думы 6 мая 1912 года И.К. Григорович пообещал, что «...в течение 5 лет никаких дополнительных требований со стороны Морского министерства предъявлено не будет». А потому, когда «Закон об определении стоимости постройки судов военного флота», фиксировавший средства на реализацию «Программы усиленного судостроения Балтийского флота в 1912-1916 гг.», куда входили и броненосные крейсера (на них выделялось 18 012 782 руб.), за которую И.К. Григорович очень волновался, был наконец одобрен Государственным Советом и Думой и утвержден Николаем II 23 июня 1912 года, морской министр записал в своем дневнике: «...слава Богу, теперь я спокоен: флот будет!». | | |

| ? | | | |

| ? | В результате МГШ оказался перед дилеммой: либо ограничиться трехбашенным кораблем, либо пожертвовать бронированием и скоростью для четырехбашенного. Скорость считалась одним из основных требований, предъявляемых к броненосным крейсерам, но на уступки все же пришлось пойти. По скорректированным к середине июля техническим условиям время испытаний на полный ход (26,5 уз) изменялось с 12 до 6 часов, форсированный ход понижался на один узел (до 27,5 уз). Однако главным изменениям подверглось бронирование. | | |

| ? | | | |

| ? | Тем не менее избежать удорожания не удалось, и недостающую сумму в 28 млн руб. решили взять из средств, отпущенных на строительство легких крейсеров, за счет ограничения их скорости 29,5 узлами, «дабы вместиться в отпущенные кредиты, урвав сколь возможно от легких крейсеров для броненосных». | | |

| ? | | | |

| ? | 23 июля 1912 года Адмиралтейский и Балтийский заводы представили свои откорректированные проекты, рассмотренные на общем собрании технического совета 27 июля. На этот раз предпочтение по весьма существенным частям снова получил первый их них. При почти одинаковых размерениях и водоизмещении (соответственно 32 400 и 31 900 т) его преимущества заключались в бронировании оконечностей, расположении противоминной артиллерии и размещении паровых котлов. | | |

| ? | [[Файл:Адмиралтейский проект.jpeg|800px|thumb|left]|Проект Адмиралтейского завода ]] | | |

| ? | | | |

| ? | Кроме того, адмиралтейцы предусмотрели разделение корпуса корабля 22 главными поперечными водонепроницаемыми переборками (на 8,16, 24, 32, 35, 46, 51,55,65,75, 83, 86, 98, 110, 118, 132, 142, 148, 157, 161, 170 и 178-м шп.), в то время как у балтийцев их было на одну меньше (на 7, 18, 28, 38, 42, 51, 63, 69, 75, 78, 87, 93, 99, 105, 111, 120, 130, 142, 154, 160 и 176-м шп.). | | |

| ? | | | |

| ? | Уступал же он Балтийскому заводу лишь в расположении боезапаса 356-мм орудий (у балтийцев он, кроме кормовой башни, весь размещался ниже ватерлинии и не имел непосредственного соприкосновения с бортом, в то время как у Адмиралтейского полузаряды частью помещались выше ватерлинии, а в кормовом погребе соприкасались с обшивкой) и центральных постов (ЦП). Кроме того, размеры кормового ЦП в варианте Балтийского завода и обоих ЦП у Адмиралтейского вызывали сомнения в том, поместятся ли там необходимые приборы. | | |

| ? | | | |

| ? | Отличалась разработка Адмиралтейского завода и значительно лучшей продольной прочностью, для обеспечения которой потребовались дополнительные 200 т. | | |

| ? | В части бронирования указанный проект, при равной толщине главного пояса (241,3 мм) и приблизительно одинаковой высоте, благодаря большему раз¬носу артиллерийских башенных установок, обладал увеличенной на семь шпаций (около 8,4 м) протяженностью. Большей толщиной (127 вместо 114 мм) отличался он и в оконечностях. Правда, в проекте Балтийского завода главный броневой пояс в кормовой части разделялся на два: собственно 114-мм доходил только до нижней палубы, а выше (до средней) его толщина составляла 45,7 мм. | | |

| ? | Толщина второго пояса, одинаковая в средней части (102 мм) и в кормовых оконечностях (45,7 мм), в проекте Адмиралтейского завода к носовой части уменьшалась до 76,2 мм, в то время как у Балтийского — до 45,7 мм. Вариант бронирования в оконечностях в разработке Балтийского завода больше подходил, по мнению МГШ, к американской системе, где максимальная толщина главного пояса сосредотачивалась в центральной части корабля, оставляя носовую и кормовую части незащищенными. Целесообразность прикрытия их броней толщиной 45,7 мм представлялась крайне сомнительной. Так, при попадании бронебойного снаряда она лишь могла воздействовать на взрыватель и вызвать его разрыв внутри корабля. При отсутствии же бронирования такой снаряд просто пробивал бы оба борта насквозь, оставляя практически ровные круглые отверстия, диаметром соответствующие его калибру. Исходя из этого, в случае применения противником бронебойных снарядов такое бронирование сыграло бы явно отрицательную роль. | | |

| ? | | | |

| ? | При использовании же фугасных снарядов, разрывающихся при ударе о любое препятствие на своем пути, назначением брони является удержание осколков, чего вряд ли можно было ожидать от 45,7-мм бронирования, но с успехом — от 76,2-мм. | | |

| ? | | | |

| ? | ====Общий проект==== | | |

| ? | Таким образом, оба проекта имели положительные и отрицательные стороны, поэтому на том же заседании 27 июля решили предложить обоим заводам «срочно разработать один общий проект, удовлетворяющий всем постановленным требованиям». Однако при этом ГУК явное предпочтение отдавало Балтийскому заводу, так как, по его мнению, «сооружение 4-башенных крейсеров возможно лишь при понижении тоннажа их, для чего пожертвовано броневой защитой и количеством боевых припасов», а потому именно его проект наиболее полно удовлетворял пожеланиям Управления кораблестроения. В качестве положительных моментов отмечалось расположение артиллерии, погребов боезапаса для 356-мм орудий и носового ЦП, которые «и в переработанном проекте» требовалось соблюсти. | | |

| ? | | | |

| ? | Не соглашаясь с такой позицией, МГШ специально направил в ГУК офицера с подтверждением, что он настаивает на принятии бронирования по проекту Адмиралтейского завода. Однако предпринятый штабом демарш успеха не имел. | | |

| ? | [[Файл:Общий.jpeg|800px|thumb|left]|Проект совместной разработки ]] | | |

| ? | 3 августа Балтийский завод направил в ГУК пять комплектов чертежей и расчетов проекта четырехбашенного броненосного крейсера, разработанного им совместно с Адмиралтейским заводом. На следующий день этот проект был утвержден морским министром со всеми недостатками, имевшими место в предыдущей разработке . | | |

| | | | | |

| ? | Принимая во внимание, что в ходе работы над проектом, на который оба завода в течение почти года положили много сил, непосредственным участникам «приходилось посвящать на это дело и сверхслужебное время», контр-адмирал П.П. Муравьев вышел с ходатайством об их вознаграждении, выделив для этой цели по 15 000 рублей на каждое предприятие. | | |

| | | | | |

| | ===Начало строительства=== | | | ===Начало строительства=== |

| ? | В преддверии начала строительства броненосных крейсеров на обоих предприятиях приступили к работам по реконструкции стапельного хозяйства. На проведение необходимых мероприятий Адмиралтейскому и Балтийскому заводам соответственно ассигновали 1,76 и 5,7 млн рублей. | | |

| ? | На обоих предприятиях, принимая во внимание возросшее водоизмещение (на 9500 т) и главные размерения (длины с 181,2 до 222,4 м) броненосных крейсеров, по сравнению с линейными кораблями типа «Севастополь», в первую очередь подлежали реконструкции все четыре стапеля, с разборкой над тремя из них (два на Адмиралтейском и один на Балтийском заводах) крытых каменных эллингов с устройством нового кранового оборудования. | | |

| ? | Окончание реконструкции стапелей на Балтийском заводе, из которых только на одном (над ним разбирался эллинг) требовалась установка поворотных грузовых стрел на металлических колоннах (на втором, восточном, сооруженном ранее для постройки линкора «Петропавловск», они уже имелись), а также полное развитие судостроительных работ соответственно ожидались весной и летом 1913 года. В тоже время на Адмиралтейском заводе летом, наоборот, мог произойти спад, если не полная остановка всех работ в связи с продолжением разборки обоих эллингов и установкой заказанных восьми портальных кранов (по четыре на стапель). | | |

| | | | | |

| ? | Не остался без внимания и Обуховский завод — один из основных поставщиков артиллерийского вооружения для флота, которому на реконструкцию производства выделили 3,75 млн руб. | | |

| | | | | |

| | == Строительство == | | | == Строительство == |

| Строка 369: | | Строка 158: |

| | == Галерея изображений == | | | == Галерея изображений == |

| | <gallery> | | | <gallery> |

| ? | Файл:TN LNKR Borodino 01.jpg|Линейный крейсер «Бородино» на стапеле перед спуском на воду | | |

| ? | Файл:TN LNKR Borodino 02.jpg|Линейный крейсер «Бородино» на стапеле перед спуском на воду | | |

| ? | Файл:TN LNKR Borodino 03.jpg|Линейный крейсер «Бородино» после спуска на воду | | |

| ? | Файл:TN LNKR Borodino 04.jpg|Линейный крейсер «Бородино» после спуска на воду | | |

| ? | Файл:TN LNKR Borodino 05.jpg|Линейный крейсер «Бородино» на стапеле перед спуском на воду | | |

| | Файл:TN LNKR Izmail 05.jpg| Общий вид линейного крейсера «Измаил» | | | Файл:TN LNKR Izmail 05.jpg| Общий вид линейного крейсера «Измаил» |

| | Файл:TN LNKR Izmail 06.jpg|Спуск "Измаила", 09.06.1915 г | | | Файл:TN LNKR Izmail 06.jpg|Спуск "Измаила", 09.06.1915 г |

| | Файл:TN LNKR Izmail 09.jpg|«Измаил» на стапеле | | | Файл:TN LNKR Izmail 09.jpg|«Измаил» на стапеле |

| | Файл:TN LNKR Izmail 10.jpg|Одно из 356-мм орудий линейных крейсеров типа «Измаил» на железнодорожной артиллерийской установке ТМ-1-14. | | | Файл:TN LNKR Izmail 10.jpg|Одно из 356-мм орудий линейных крейсеров типа «Измаил» на железнодорожной артиллерийской установке ТМ-1-14. |

| ? | Файл:TN_LNKR_Kinburn_01.jpg|Постройка "Кинбурна", 1913г. | | |

| ? | Файл:TN_LNKR_Kinburn_02.jpg|Спуск "Кинбурна", 1915г. (рисунок) | | |

| ? | Файл:TN_LNKR_Kinburn_03.jpg|"Кинбурн" | | |

| ? | Файл:TN_LNKR_Kinburn_04.jpg|"Кинбурн" на стапеле. | | |

| ? | Файл:TN_LNKR_Navarin_01.jpg|"Наварин" на стапеле. | | |

| ? | Файл:TN_LNKR_Navarin_02.jpg|"Наварин" на стапеле. | | |

| | </gallery> | | | </gallery> |

| | | | | |

Линейные крейсера. Своим появлением и сравнительно недолгим существованием в том, классическом, виде, в котором они изначально задумывались, эти корабли в первую очередь обязаны урокам Русско-японской войны 1904-1905 годов. Именно тогда удачное привлечение японским командованием броненосных крейсеров к участию в сражениях линейных сил флота и побудило ведущие морские державы пересмотреть свои взгляды на роль и место этих кораблей в грядущих боях. При этом одним из основных направлений их дальнейшего развития поначалу стал переход от традиционной для броненосных крейсеров 203-мм артиллерии к орудиям более крупных калибров, сопоставимым с таковыми эскадренных броненосцев, с обязательным сохранением преимущества в скорости хода перед последними.

Первый такой корабль, согласно своему опыту, воплотили в металл японцы. м стал броненосный крейсер "Цукуба", вооруженный четырьмя 305-мм орудиями в двух башнях, при 150-мм бортовой броне и 21-узловой скорости хода, который несколько позднее начальник Морского генерального штаба (МГШ) контр-адмирал А.А. Эбергард отнес к предшественникам линейных крейсеров.

Из кораблей других стран, правда, в несколько меньшей степени, предтечами возникновения нового класса, по мнению Андрея Августовича, являлись: русский «Рюрик» (4 254-мм и 8 203-мм орудий,21 уз), английские типа «Minotaur» (4 234-мм и 10 190-мм орудий,23 уз) и американские типа «Tennessee» (4 254-мм и 16 152-мм орудий,22 уз), хотя броненосные крейсера с артиллерией калибром более 203 мм существовали в ряде иностранных флотов и ранее.

Под влиянием идей адмирала Фишера русское морское ведомство тоже решило обзавестись линейными крейсерами. Так появился на свет проект «Измаила», гораздо более грозного корабля, чем его предшественники «Гангут» и «Императрица Мария».

Так, по корпусной части приводились нормативные показатели для расчетов общей продольной прочности корпуса, конструкция которого должна была обеспечить постановку корабля в док без клеток, то есть на килевую дорожку. Расстояние между главными водонепроницаемыми поперечными переборками (их следовало предусмотреть как можно больше) ограничивалось 12 (даже в пределах котельных отделений), а по высоте признавалось желательным доведение их до верхней палубы. "Во всяком случае, - говорилось в документе, - чтобы надводная часть не была обижена переборками".

Из двух бортовых продольных переборок ближайшие к бортам могли являться продолжением двойного дна и по возможности располагаться по всей длине корабля в пределах концевых водонепроницаемых поперечных переборок. Вторые же должны были находиться на расстоянии не менее трех метров от бортов. Устанавливались пределы начальной поперечной метацентрической высоты (1,7-2,1 м), производительность водоотливных средств. Уточнялось число снарядов и зарядов в нормальном грузу на каждое 356- и 130-мм орудие: соответственно 80 и 200 выстрелов на ствол. Погреба же, по замыслу, вмещали их на два десятка больше. Углы горизонтального обстрела 356-мм орудий определялись от 25° до 155° на борт, а превышение их осей над палубой - не менее 2134 мм.

Основное артиллерийское вооружение дополнилось шестью 100-мм учебными орудиями и четырьмя 47-мм салютными пушками Гочкиса, с общим боезапасом на все стволы соответственно по 300 и 2000 выстрелов. Оговаривались требования к хранению и системе подачи боезапаса и максимально допустимой температуре в погребах (25°С).

Высота главного броневого пояса по грузовой ватерлинии (ГВЛ) намечалась не менее чем в 5 м (из них 1,75 м ниже ГВЛ в нормальном грузу), и своей наибольшей толщиной (не менее 250 мм) он мог бы прикрывать борта на всем протяжении между крайними башнями. Такую же суммарную толщину должны были иметь и траверзные переборки в районе окончания главного пояса. К носу и корме он утончался до 125 м. Следующий, также 125-мм, пояс покрывал всю оставшуюся часть надводного борта вплоть до верхней палубы. К носу его разрешалось уменьшить до 75 мм, а в корме, вне каземата, он мог даже отсутствовать.

К нижней кромке главного броневого пояса должны были примыкать 50-мм скосы нижней палубы, горизонтальная часть которой (возвышение над ГВЛ не менее чем на 1,2 м) между крайними башнями не бронировалась и представляла собой настилку из обыкновенной стали, но далее к оконечностям она покрывалась специальной сталью толщиной 25 мм. Такая же толщина устанавливалась и для средней палубы в пределах 50-мм продольных переборок, а далее от них до бортов - 19 мм. За концевыми башнями толщина этой палубы предлагалась такой: в корму не менее 37,5 мм, в нос 12,5 мм (обыкновенная настилка) и менее.

Толщина верхней палубы по всей площади принималась не менее 37,5 мм. Исключение делалось для кормовой оконечности (12,5 мм обыкновенная настилка), где допускалось отсутствие верхнего броневого пояса.

50-мм продольная броневая переборка располагалась в пределах траверзов главного броневого пояса на расстоянии не менее чем 3 м от борта. Кроме того, предусматривалась еще одна продольная переборка в кормовой оконечности между нижней и средней палубами на том же расстоянии от борта, но толщиной 25 мм.

Казематы 130-мм орудий с траверзов и тыла, а также кожухи дымовых труб между средней и верхней палубами следовало защитить 25-мм броней.

Защиту подачи к 356-мм башенным установкам (неподвижная броня) следовало предусмотреть не менее чем в 275 мм. В местах же за бортовой броней ее величина определялась такой же совокупной толщиной пояса и брони самой подачи до уровня средней палубы.

Ниже нее защита понижалась до 75 мм. Для боевых рубок следовало предусмотреть 305-мм бронирование, а части рубок, предназначенные для размещения дальномеров, защитить 75-мм броней.

В декабре 1913 г. все четыре гигантских крейсера («Бородино»,«Кинбурн»,«Наварин»,«Измаил») одновременно заложили на стапелях в Санкт-Петербурге, уже 2 года стоявших свободными после спуска на воду линкоров типа «Гангут».

Но революция и гражданская война в России не позволили достроить эти корабли. 11 октября 1917 г. Временное правительство постановило приостановить постройку ряда кораблей, в том числе «Бородина», «Кинбурна» и «Наварина». В отношении «Измаила» аналогичное распоряжение Верховной морской коллегии последовало 1 декабря 1917 г. В годы гражданской войны корпуса линейных крейсеров оставались у стенок заводов. Постановлением СТО от 19 июля 1922 г. «Бородино», «Кинбурн» и «Наварин» исключили из списков флота, а постановлением Госплана в мае следующего года была разрешена их продажа за границу. 21 августа корабли приобрела «в целом виде» германская фирма «Альфред Кубац». 26 сентября в Петроград прибыли буксиры за «Кинбурном», а позднее — и за двумя остальными. Котлы, механизмы и другое корабельное оборудование использовалось в народном хозяйстве, частично при ремонте и модернизации оставшихся а строю боевых кораблей. Выдвигалось несколько вариантов достройки «Измаила», в том числе переоборудования в авианосец, однако в начале 30-х годов его корпус был разобран. Часть котлов «Измаила» установили на линейном корабле «Октябрьская революция» в ходе его модернизации. Три орудия главного калибра установили на специально спроектированные железнодорожные транспортеры; после успешных испытаний в 1932—1933 гг. их включили в состав артиллерии береговой обороны КБФ; в годы блокады Ленинграда они успешно громили живую силу и технику и оборонительные

сооружения гитлеровцев. Шесть «измаильских» 14-дюймовых орудий состояли на вооружении советских береговых батарей в виде железнодорожных и стационарных установок вплоть до 1950-х годов.

Создание линейных крейсеров типа «Измаил» — важный этап в развитии отечественного кораблестроения. Эти последние крупные броненосные корабли дореволюционной России явились материальным воплощением оперативно-тактических взглядов тех лет, достижений теории и практики военного судостроения. Их проектирование, в котором активно участвовали выдающиеся русские кораблестроители, обогатило отечественную науку новыми разработками в области строительной механики корабля.