450-мм авиационная торпеда 45-36

| Версия 15:13, 18 сентября 2014 | Версия 15:15, 18 сентября 2014 | |||

| Строка 69: | Строка 69: | |||

| самолета увеличилась до 300 км/ч. | самолета увеличилась до 300 км/ч. | |||

| ? | Продолжались работы по созданию новых торпед и стабилизаторов к ним, так как увеличивались скорости полета самолетов-торпедоносцев. В результате длительных изысканий и испытаний в 1945 году на вооружение был принят стабилизатор СН-45, более известный под названием | + | Продолжались работы по созданию новых торпед и стабилизаторов к ним, так как увеличивались скорости полета самолетов-торпедоносцев. В результате длительных изысканий и испытаний в 1945 году на вооружение был принят стабилизатор СН-45, более известный под названием «крест+кольцо». Это легкая металлическая конструкция весом 8 кг, состоящая из переднего кольца, каркаса, стабилизирующего цилиндрического кольца, вертикальной планки, поворотного крыла, замков для крепления стабилизатора к торпеде. С помощью этого стабилизатора обеспечивались любые заданные углы вхождения торпеды в воду, диапазон высот сбрасывания расширился от 20 до 100 м и скоростей полета до 400 км/ч. | |

| ==== Дальнейшие модификации ==== | ==== Дальнейшие модификации ==== | |||

| [[Файл:45-36 МАН.gif|300px|thumbnail|right|45-36 МАН]] | [[Файл:45-36 МАН.gif|300px|thumbnail|right|45-36 МАН]] | |||

| ? | На смену 45-36 АН, пришла торпеда 45-36 НТ которая периодически дорабатывались, но в большей части это ограничивалось усилением конструкции, особенно в местах соединений. Так появилась торпеда 45-36 АМ. В 1948 году на смену ей поступила 45-36 АНУ, которую и запустили в серию в следующем году. Надежность торпеды после ее доработки, как это обычно бывает, оказалась довольно низкой. Так до 6% торпед тонули в точке приводнения, 4% не проходили установленной дистанции,более 3% шли | + | На смену 45-36 АН, пришла торпеда 45-36 НТ которая периодически дорабатывались, но в большей части это ограничивалось усилением конструкции, особенно в местах соединений. Так появилась торпеда 45-36 АМ. В 1948 году на смену ей поступила 45-36 АНУ, которую и запустили в серию в следующем году. Надежность торпеды после ее доработки, как это обычно бывает, оказалась довольно низкой. Так до 6% торпед тонули в точке приводнения, 4% не проходили установленной дистанции,более 3% шли «холодными» (из-за низкого качества зажигательных патронов). Потребовалось довольно большое количество времени, чтобы устранить основную часть недоработок и повысить надежность. | |

| ? | В 1952 году на вооружение поступила последняя система торпедометания для низких торпед 45-36 АМ и 45-36 МАН под названием СП-1 (стабилизатор погружения) и | + | В 1952 году на вооружение поступила последняя система торпедометания для низких торпед 45-36 АМ и 45-36 МАН под названием СП-1 (стабилизатор погружения) и «кольцо». Стабилизатор погружения устанавливался в горловине боевого зарядного отделения на место конической пробки (рыма), предназначался для снижения перегрузок при ударе о воду и автоматически отделялся через секунду после приводнения торпеды. | |

| ? | Незамеченным осталось важное событие, связанное с испытаниями на Ту-2 нового прицела, который обеспечивал ввод команд в прибор Обри для поворота торпед после их заглубления на заданный угол. Это исключало необходимость сближаться с целью, можно было следовать параллельным с ней курсом и после ввода прицельных данных сбрасывать торпеду. Кроме того, прицел позволял производить стрельбу двумя торпедами - | + | Незамеченным осталось важное событие, связанное с испытаниями на Ту-2 нового прицела, который обеспечивал ввод команд в прибор Обри для поворота торпед после их заглубления на заданный угол. Это исключало необходимость сближаться с целью, можно было следовать параллельным с ней курсом и после ввода прицельных данных сбрасывать торпеду. Кроме того, прицел позволял производить стрельбу двумя торпедами - «веером», когда они шли с расхождением порядка градуса одна относительно другой. | |

| Испытания торпед с угловой установкой прибора Обри проводили экипажи 13 мтап ВВС ЧФ, выполнившие 75 полетов в 1949 году и сбросившие 90 торпед. К сожалению, новый метод торпедометания уже не имел практического значения - поршневые торпедоносцы доживали свой век. | Испытания торпед с угловой установкой прибора Обри проводили экипажи 13 мтап ВВС ЧФ, выполнившие 75 полетов в 1949 году и сбросившие 90 торпед. К сожалению, новый метод торпедометания уже не имел практического значения - поршневые торпедоносцы доживали свой век. | |||

Версия 15:15, 18 сентября 2014

Эта статья редактируется участником <Mifriil> в рамках акции «Альфа за статью». Просьба воздержаться от правок.

45-36

| Парогазовая торпеда Тип |

| |

| НИМТИ Разработчик |

| 1939 - 1952 Годы производства |

| ВМФ СССР Состояло на вооружении |

| 1939 - 1952 Годы эксплуатации |

| Вторая Мировая Война Войны и конфликты |

| 450 мм. Диаметр |

| 935 кг. Масса |

| 5700 мм. Длина |

| 200 кг. Заряд взрывчатого вещества |

| контактный Тип взрывателя |

| 3000 м. Максимальная дальность |

| 0,5-14 м. Глубина |

| 41 узл. При скорости |

| парогазовый 176 л.с. Двигатель |

Содержание

История создания

Так-как характеристики первой советской торпеды 53-27 не до конца соответствовали требованиям флота, было принято решение освоить и наладить в СССР производство нового вида торпед калибра 450 мм, прежде всего для надводных кораблей. При разработке торпеды данного калибра для Советского флота, пошли по пути копирования, взяв за образец торпеду 45Ф , выпускаемую заводом Уайтхеда в Фиуме (Италия). Чертежи торпеды передали заводу "Красный прогресс" в 1934 году, но первые образцы нового изделия, получившего обозначение 45-36 появился только в 1936 году. В начале 1938 года на вооружение ВМФ СССР приняли торпеду завода N175 им. Кирова НКСП (г. Б. Токмак, Днепропетровская обл.) под шифром 45-36 Н. В процессе освоения и эксплуатации на флотах в конструкцию торпеды пришлось вносить целый ряд конструктивных изменений. В 1939 появилась утяжеленная модификация этой торпеды 45-36НУ, имеющая вес заряда не 200, а 284 кг при сохранении прежних дальностей и скоростей хода на двух режимах (прототип, торпеда 45Ф, имела три режима хода)

Тактико-технические характеристики торпеды 45-36:

| Характеристика | 45-36 Н | 45-36 НУ |

|---|---|---|

| Калибр, мм | 450 | 450 |

| Длина, мм | 5700 | 6000 |

| Общий вес, кг | 935 | 1028 |

| Вес заряда, кг | 200 | 285 |

| Дальность хода, м | 3000/6000 | 3000/6000 |

| Скорость хода, уз | 41/32 | 41/32 |

| Мощность двигателя, л.с. | 176/92 | 176/92 |

| Глубина хода, м | 0,5-14 | 0,5-14 |

| Давление ВВД, атм | 190 | 190 |

Авиационная торпеда

На базе образца 45-36 Н в НИМТИ ВМФ под руководством Алферова спроектировали торпеду для низкого торпедометания 45-36 АН и высотную 45-36 АВА (авиационная высотная Алферова), включавшую парашютную коробку-конус, подвешиваемую под самолет, в которой размещаются парашют с амортизатором и поворотным тросом. В 1939 году торпеды поступили на вооружение. От оригинала в них оставили только один режим ход и исключили возможность повреждения торпеды при ударе о поверхность воды.

В строевых частях возникла проблема обеспечения начальных условий входа низкой торпеды в воду, а это оказалось далеко не такой простой задачей. Не была она и новой. Еще в 1925 году по системе, разработанной Остехбюро, торпеды подвешивали под самолет в горизонтальном положении, а на хвостовую часть устанавливали стабилизатор - воздушный руль. Однако система себя не оправдала. Поступивший в 1938 году на вооружение самолет-торпедоносец ДБ-3 Т, вооружавшийся торпедами 45-36 АН, имел специальное подвесное устройство Т-18, разработанное заводами NN 32 и 39. Торпеда подвешивалась в двух точках. Балки Т-18 испытывались в Севастополе в 1937 - 1938 гг. Несмотря на громоздкость и несовершенство конструкции, систему подвески приняли на вооружение. Не исключено, что данное обстоятельство затормозило освоение данного оружия и к началу войны низкое торпедометание освоило малое количество экипажей. В дальнейшем от излишне навороченных систем подвески торпед отказались и последующие доработки имели целью создание стабилизаторов, надеваемых на торпеду с тем, чтобы обеспечить ее вход в воду под оптимальным углом. В августе 1941 г. майор Г.В.Сагайдук предложил перистый стабилизатор из четырех 20 мм досок, усиленных металлическими полосками. Он крепился к хвостовой части торпеды. Устройство было достаточно примитивным, но, тем не менее, оно прошло испытания и обеспечило уменьшение торпедного «мешка» вдвое - с 30 до 15 м. Стабилизатор Сагайдука 5 мая 1942 г. был принят на вооружение, но широкого распространения не получил.

Стоит отметить что в мае этого же года поступил на вооружение стабилизатор под маркировкой АН-42. Он также не отличался оригинальность и техническим совершенством. В качестве стабилизатора применялся цилиндр из стального листа длиной 1600 мм, диаметром 450 мм с продольными зигами для усиления жесткости. В момент входа торпеды в воду инерционный механизм отделял стабилизатор. С применением стабилизатора АН-42 торпеды можно было применять с высот от 15 до 55 м, а максимальная скорость самолета увеличилась до 300 км/ч.

Продолжались работы по созданию новых торпед и стабилизаторов к ним, так как увеличивались скорости полета самолетов-торпедоносцев. В результате длительных изысканий и испытаний в 1945 году на вооружение был принят стабилизатор СН-45, более известный под названием «крест+кольцо». Это легкая металлическая конструкция весом 8 кг, состоящая из переднего кольца, каркаса, стабилизирующего цилиндрического кольца, вертикальной планки, поворотного крыла, замков для крепления стабилизатора к торпеде. С помощью этого стабилизатора обеспечивались любые заданные углы вхождения торпеды в воду, диапазон высот сбрасывания расширился от 20 до 100 м и скоростей полета до 400 км/ч.

Дальнейшие модификации

На смену 45-36 АН, пришла торпеда 45-36 НТ которая периодически дорабатывались, но в большей части это ограничивалось усилением конструкции, особенно в местах соединений. Так появилась торпеда 45-36 АМ. В 1948 году на смену ей поступила 45-36 АНУ, которую и запустили в серию в следующем году. Надежность торпеды после ее доработки, как это обычно бывает, оказалась довольно низкой. Так до 6% торпед тонули в точке приводнения, 4% не проходили установленной дистанции,более 3% шли «холодными» (из-за низкого качества зажигательных патронов). Потребовалось довольно большое количество времени, чтобы устранить основную часть недоработок и повысить надежность.

В 1952 году на вооружение поступила последняя система торпедометания для низких торпед 45-36 АМ и 45-36 МАН под названием СП-1 (стабилизатор погружения) и «кольцо». Стабилизатор погружения устанавливался в горловине боевого зарядного отделения на место конической пробки (рыма), предназначался для снижения перегрузок при ударе о воду и автоматически отделялся через секунду после приводнения торпеды.

Незамеченным осталось важное событие, связанное с испытаниями на Ту-2 нового прицела, который обеспечивал ввод команд в прибор Обри для поворота торпед после их заглубления на заданный угол. Это исключало необходимость сближаться с целью, можно было следовать параллельным с ней курсом и после ввода прицельных данных сбрасывать торпеду. Кроме того, прицел позволял производить стрельбу двумя торпедами - «веером», когда они шли с расхождением порядка градуса одна относительно другой. Испытания торпед с угловой установкой прибора Обри проводили экипажи 13 мтап ВВС ЧФ, выполнившие 75 полетов в 1949 году и сбросившие 90 торпед. К сожалению, новый метод торпедометания уже не имел практического значения - поршневые торпедоносцы доживали свой век.

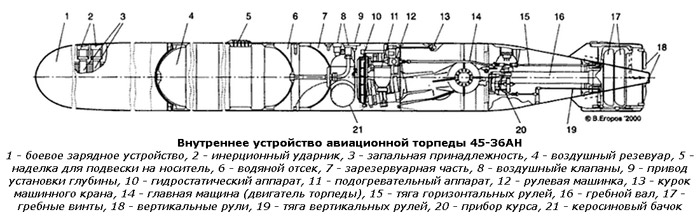

Конструкция

Торпеда 45-36 АН, делится на 4 основных отсека:

- Боевое зарядное отделение;

- Воздушный резервуар;

- Кормовая часть;

- Хвостовая часть.

Применение

Торпеду 45-36 АН прицельно сбрасывали с высоты 30 м на скорости примерно 300 км/ч. Сбросить данную торпеду ниже или выше этой высоты было нельзя, так как при этом она могла или разрушиться от удара о воду, или уйти вглубь. Низковысотное торпедометание обеспечивало набольшую вероятность поражения морской надводной цели, но требовало достаточно высокого уровня подготовки экипажа и наличия у самолета отличных пилотажных и маневренных характеристик. Обработка полученных результатов позволила установить, что при одиночном торпедометаний с самолетов Ил-4 теряется до 8% торпед, с самолетов Ту-2 - 15%, при групповом торпедометаний (когда торпеды сбрасываются по команде ведущего) потери составляют соответственно 12 и 20%. Более половины потопления всех торпед происходило из-за не выдерживания летчиком режима полета, причем до 71 % - вследствие несоблюдения заданной высоты полета в момент отделения торпеды, которая, в свою очередь, зависела от скорости полета самолета. Расчеты показали, что с увеличением скорости на 100 км/ч высота увеличивается до 56 м. Углы входа торпеды в воду должны находиться в пределах 13° - 18°.

Историческая справка

Для советского военного флота торпеды в годы войны стали одним из основных видов морского оружия. На их долю приходится 35% потерь противника в боевых кораблях и 56% в транспортах. Применялись торпеды на всех театрах военных действий. Их основными носителями стали подводные лодки, морская авиация и торпедные катера. В таблице приведенной ниже, указывается статистика применения ВМФ СССР торпед различных видов и конструкций за весь период войны 1941-1945 гг.

| Боевые носители | Выпущено торпед | Потоплено кораблей и судов | Приходится торпед на 1 потопленный корабль |

|---|---|---|---|

| Подводные лодки | 1594 | 411 | 3,9 |

| Морская авиация | 1294 | 399 | 3,3 |

| Торпедные катера | 845 | 190 | 4,4 |

| Эсминцы | 16 | 4 | 4,0 |

| Всего за войну | 3749 | 1004 | 3,7 |

Галерея

Ссылки

- https://photo.qip.ru/users/pakuro/3836258/

- https://ussrfleet.1939-45.ru/torpedi.php

- https://rjstech.com/gallery/facts/torpeda-kak-pravilno-sbrosit-ves.html

- https://flot.sevastopol.info/arms/torped/4536.htm

- https://submarine-at-war.ru/weapons/torp45-36.html

- https://www.airwar.ru/weapon/at/45-36.html

- https://ussrfleet.1939-45.ru/torpedi.php