Лёгкие крейсера типа «Максим Горький» проекта 26-бис

| Версия 17:37, 7 апреля 2014 | Версия 17:59, 7 апреля 2014 | |||

| Строка 52: | Строка 52: | |||

| == Проектирование == | == Проектирование == | |||

| <br /> | <br /> | |||

| ? | [[Файл:Detroy 086 26BIS 10.jpg|thumb|left]] | + | [[Файл:Detroy 086 26BIS 10.jpg|thumb|left]] Январь 1937 года командующий КБФ флагман флота 2 ранга Л.М.Галлер, осмотрев достраивающийся крейсера "Киров", поставил вопрос о переделке на нем боевой и ходовой рубок и ряда других постов.<br /> | |

| Учитывая большую степень готовности двух кораблей, было решено достраивать их по первоначальному проекту, а доработки произвести только на последующих. Решение об изменение проекта 26 было принято в апреле 1937 года. Работы выполнялись в ЦКБ-17 (так с 1937г. стало называться ЦКБС-1) под руководством главного конструктора А.И.Маслова. В откорректированном проекте, получившем индекс 26-бис и утвержденном в конце 1937 года, были сохранены основные элементы корпуса, машинно-котельная установка и вооружение. Толщину броневого пояса, траверзных переборок, лобовых стенок и крыш башен главного калибра увеличили до 70 мм. Была усилена малокалиберная зенитная артиллерия - 45 мм, полуавтоматов стало 9. Четырехногую фок-мачту заменили башенноподобной. Это обеспечивало круговой обзор из боевой рубки, снижало вибрацию КДП, уменьшало высоту силуэта крейсера, расширяло зону обстрела 100-мм орудий на носовых углах. Для увелечения | Учитывая большую степень готовности двух кораблей, было решено достраивать их по первоначальному проекту, а доработки произвести только на последующих. Решение об изменение проекта 26 было принято в апреле 1937 года. Работы выполнялись в ЦКБ-17 (так с 1937г. стало называться ЦКБС-1) под руководством главного конструктора А.И.Маслова. В откорректированном проекте, получившем индекс 26-бис и утвержденном в конце 1937 года, были сохранены основные элементы корпуса, машинно-котельная установка и вооружение. Толщину броневого пояса, траверзных переборок, лобовых стенок и крыш башен главного калибра увеличили до 70 мм. Была усилена малокалиберная зенитная артиллерия - 45 мм, полуавтоматов стало 9. Четырехногую фок-мачту заменили башенноподобной. Это обеспечивало круговой обзор из боевой рубки, снижало вибрацию КДП, уменьшало высоту силуэта крейсера, расширяло зону обстрела 100-мм орудий на носовых углах. Для увелечения | |||

| дальности плавания полный запас топлива довели до 1660т при некотором сокращение (до4.8т) запаса бензина для самолета. На крейсерах проекта 26-бис были установлены более совершенные системы приборов управления стрельбой главного калибра ПУС "Молния-АЦ" и МПУАЗО "Горизонт-2", а также отечественная катапульта ЗК-1 производства Ленинградского завода ПТО имени Кирова (главный конструктор Бухвостов). Деревянную мебель заменили на метталическую (дюралевую). Кормовой ЗКП выполнили стальным (на проекте 26 - дюралевый). В результате всех корректировок нормальное водоизмещение возросло до 8882т при средней осадке 5,87м. | дальности плавания полный запас топлива довели до 1660т при некотором сокращение (до4.8т) запаса бензина для самолета. На крейсерах проекта 26-бис были установлены более совершенные системы приборов управления стрельбой главного калибра ПУС "Молния-АЦ" и МПУАЗО "Горизонт-2", а также отечественная катапульта ЗК-1 производства Ленинградского завода ПТО имени Кирова (главный конструктор Бухвостов). Деревянную мебель заменили на метталическую (дюралевую). Кормовой ЗКП выполнили стальным (на проекте 26 - дюралевый). В результате всех корректировок нормальное водоизмещение возросло до 8882т при средней осадке 5,87м. | |||

Версия 17:59, 7 апреля 2014

данную статью создал и главное, работает над ней - Detroy_086.

Крейсера проекта 26-бис

| 30 апреля 1938 года Спущен на воду |

| 8177 / 9792 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 191,4 / 17,7 / 6,3 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 56 чел. Офицеры |

| 70 / мм. Пояс/борт |

| 50 мм. Палуба |

| 70 / 50 / 50 / мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 150 мм. Боевая рубка |

| 30 мм. Румпельное отделение |

Содержание

- 1 Проектирование

- 2 Постройка корабля

- 3 Устройство

- 4 Вооружение и авиагруппы

- 5 История службы корабля

- 6 Галерея изображений

- 7 Источники информации

Проектирование

Учитывая большую степень готовности двух кораблей, было решено достраивать их по первоначальному проекту, а доработки произвести только на последующих. Решение об изменение проекта 26 было принято в апреле 1937 года. Работы выполнялись в ЦКБ-17 (так с 1937г. стало называться ЦКБС-1) под руководством главного конструктора А.И.Маслова. В откорректированном проекте, получившем индекс 26-бис и утвержденном в конце 1937 года, были сохранены основные элементы корпуса, машинно-котельная установка и вооружение. Толщину броневого пояса, траверзных переборок, лобовых стенок и крыш башен главного калибра увеличили до 70 мм. Была усилена малокалиберная зенитная артиллерия - 45 мм, полуавтоматов стало 9. Четырехногую фок-мачту заменили башенноподобной. Это обеспечивало круговой обзор из боевой рубки, снижало вибрацию КДП, уменьшало высоту силуэта крейсера, расширяло зону обстрела 100-мм орудий на носовых углах. Для увелечения дальности плавания полный запас топлива довели до 1660т при некотором сокращение (до4.8т) запаса бензина для самолета. На крейсерах проекта 26-бис были установлены более совершенные системы приборов управления стрельбой главного калибра ПУС "Молния-АЦ" и МПУАЗО "Горизонт-2", а также отечественная катапульта ЗК-1 производства Ленинградского завода ПТО имени Кирова (главный конструктор Бухвостов). Деревянную мебель заменили на метталическую (дюралевую). Кормовой ЗКП выполнили стальным (на проекте 26 - дюралевый). В результате всех корректировок нормальное водоизмещение возросло до 8882т при средней осадке 5,87м. В остальном корабли проекта 26 и 26-бис по своим элементам были близки.

Общая оценка проекта

Создание крейсера «Киров» — безусловно, важный этап советского судостроения. Для своего времени корабль стал воплощением новейших достижений науки и техники, по всем параметрам соответствуя лучшим зарубежным образцам. Основные его достоинства заключались, прежде всего, в необычайно сильном артиллерийском вооружении, высокой степени автоматизации систем управления огнем, мощной главной энергетической установке и высокой скорости хода. Весьма надежными были средства обеспечения живучести, а также дублирующие друг друга противопожарные системы тушения огня. Кроме того, корабль отличали и комфортные условия для экипажа.

Сравнение «Кирова» с современными ему иностранными крейсерами показывает, что советский корабль имел значительные преимущества в дальности стрельбы главного калибра и в весе бортового залпа. Дальность стрельбы его 180-мм орудий составляла 211 кбт (38,6 км), то есть была на 20—30% выше, чем у лучших образцов 203-мм орудий «вашингтонских» крейсеров. Однако на дистанциях 80—120 кбт английские, американские, французские и итальянские крейсера того же водоизмещения имели огневое превосходство благодаря большей скорострельности своих 152-мм орудий (4—7 выстр./мин).

Крейсера проектов 26 и 26-бис в целом хорошо проявили себя в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, хотя им и не пришлось вести классические бои с крейсерами и другими крупными кораблями противника. Эффективность артиллерии главного калибра оказалась довольно высокой при стрельбе по наземным целям. Системы ПУС главного калибра и МПУАЗО показали хорошие результаты. Торпедное и противолодочное оружие крейсерами не применялось из-за особенностей боевых действий. Не использовались новые крейсера и для активных постановок мин заграждения. Авиационное вооружение их также осталось невостребованным, но это не значит, что оно было лишним (английские, американские и японские крейсера с успехом применяли самолеты-разведчики). В годы Великой Отечественной войны подтвердились отличные качества 180-мм орудий, надежность ГТЗА и котлов, хорошая маневренность, остойчивость и мореходность, а также высокая живучесть этих кораблей. Они хорошо противостояли воздействию оружия противника.

В то же время, у крейсеров типа «Киров» были и слабые стороны. Уникальные баллистические данные артиллерии главного калибра достигались непомерно высокой ценой. Так, большая начальная скорость снаряда и не имевшая аналогов дальность стрельбы предопределили повышенный из-нос канала ствола 180-мм орудия. Недостаточно эффективной оказалась зенитная артиллерия: 45-мм полуавтоматы не могли бороться с пикирующими бомбардировщиками, да и количество их на кораблях было невелико. Неудачным оказалось и размещение установок Б-34: в результате попадания всего двух бомб в апреле 1942 года на «Кирове» вышли из строя все шесть «соток». Вызвало нарекания и наличие на таком крупном корабле всего одного КПД. По сравнению с большинством иностранных легких крейсеров, недостаточным было бронирование, хотя на кораблях проекта 26-бис его несколько усилили — по расчетам, оно обеспечивало защиту от 152-мм артиллерии в диапазоне 97—122 кбт (17,7—22,4 км), огонь же 203-мм орудий противника был опасен для наших крейсеров на всех дистанциях. Другие минусы проекта — отсутствие радиолокации и гидроакустики, амортизации механизмов, защиты от магнитных мин, а радиоприема — от помех, создаваемых электроприборами. Расположение ряда верхних постов на носовой надстройке затрудняло действие экипажа. Мостик был тесен, загроможден, отсутствовала защита личного состава от ветра, брызг и т.д. Фок-мачта была низкой, что не позволяло поднять на одном фале более трех сигнальных флагов. Многие недостатки проектов 26 и 26-бис (отказ от кормового КДП и кормового ЦАП, облегченное бронирование, малый запас топлива, уменьшение боезапаса 100-мм орудий, отказ от запасных торпед и т.д.) явились следствием чрезмерного ограничения заказчиком их водоизмещения в целях гарантированного достижения максимальной скорости в 37 узлов.

В заключение отметим, что крейсера проекта 26 и 26-бис в ряду крейсеров, созданных в конце 1930 — начале 1940-х, занимают как бы промежуточное положение. По калибру орудий (7 дюймов) они находились между легкими крейсерами с 6-дюймовыми орудиями и тяжелыми с 8-дюймовыми, а по сочетанию бронирования и скорости хода — между французскими крейсерами типа «Турвиль», не имевшими бортовой брони, но со скоростью до 40 узлов, и английскими и американскими, хорошо защищенными, но обладавшими скоростью 32—33 узла. Опыт создания крейсеров проектов 26 и 26-бис и их участия в боях был учтен при создании новых типов кораблей этого класса, вступивших в строй в послевоенный период.

Постройка корабля

Крейсера проекта 26-бис строились на ленинградском заводе № 189 имени С.Орджоникидзе, николаевском № 198 имени А.Марти и заводе № 199 в Комсомольске-на-Амуре. Первые два предприятия уже имели опыт работы над кораблями проекта 26. Что же касается завода № 199, то в июле 1936 года вступила в строй только его первая очередь. Корабли там строились на горизонтальных стапельных местах в наливных доках (всего на заводе их было 9), перекрытых тремя отапливаемыми эллингами. До войны в эксплуатацию ввели два эллинга. По расчетам, трудоемкость постройки кораблей, по сравнению со строительством на наклонных открытых стапелях, снижалась на 8 — 10% — за счет упрощения сборочных работ на горизонтальной базе и на 10—15% — за счет выполнения всех работ по формированию корпусов в закрытых помещениях.

В создании крейсеров, кроме судостроительных заводов, участвовало множество предприятий-смежников: Харьковский электро-механический и турбогенераторный завод поставлял главные турбозубчатые агрегаты; Новокраматорский — корпуса турбин; Ижорский — основную часть брони; «Большевик» — орудия главного и универсального калибров; завод № 198 имени А.Марти — башенные установки; завод имени М.И.Калинина— 45-мм установки 21-К и 37-мм автоматы 70-К; Ковровский — пулеметы ДШК; сталинградский «Баррикады» — гребные валы; Ленинградский завод подъемно-транспортного оборудования имени С.М.Кирова — катапульты; №212 «Электроприбор»—приборы управления стрельбой; Зеленодольский № 340 — рулевые машины.

Головным крейсером проекта 26-бис стал «Максим Горький», заложенный 20 декабря 1936 года на заводе № 189. 14 января 1937-го на заводе № 198 заложили второй корабль — «Молотов». На этих же предприятиях в 1937-м началась обработка корпусной стали для двух крейсеров, которые для ТОФ должен был строить завод № 199. «Максим Горький» (главный строитель Н.Ф.Мучкин, затем В.С.Боженко) был спущен на воду 30 апреля 1938-го. Швартовные испытания начались 16 апреля 1939 года, а в мае опробованы ГТЗА (без винтов). После устранения выявленных недостатков корабль поставили в кронштадтский док имени Велещинского, где в течение сентября — октября провели осмотр и очистку подводной части, а также опытное определение остойчивости. Тогда же были установлены винты. 11 сентября корабль вывели из дока. С 22 по 24 сентября крейсер совершил первый выход в море. Ответственным сдатчиком от завода-строителя назначили М.М.Михайловского. Председателем приемной комиссии в 1939 году был М.М.Долинин, а в 1940-м — капитан 1 ранга М.Ф.Белов. С 14 октября по 1 ноября 1939 года корабль прошел заводские ходовые испытания, совмещенные по указанию НК ВМФ с государственными, еще не имея 100-мм орудий, СПН, катапульты, дизель-генераторов и зенитного автомата стрельбы. Они проходили на Сескарском и Гогландском плесах в обстановке предвоенного и военного времени, в море корабль выходил в сопровождении тральщиков. Испытания показали надежную работу машинно-котельной установки. Скорость полного и максимального хода оказалась выше спецификационных (как и соответствующие мощности турбин). Зимой и весной 1940 года на крейсере шел монтаж и наладка систем вооружения. Летом госиспытания продолжились, а завершились только 25 октября подписанием приемного акта и заключительного протокола. За время испытаний корабль прошел 9000 миль.

При строительстве и испытаниях корабля не обошлось без ЧП. 2 сентября 1939 года, когда крейсер стоял в доке, на территории Морского завода был проведен митинг в связи с нападением Германии на Польшу и по поводу оказания помощи населению Западной Украины и Западной Белоруссии. После его окончания судостроители и краснофлотцы устремились с берега на корабль. Часовой, проверявший пропуска, находился на палубе, поэтому на сходне скопилось около 70 человек. Не выдержав такой массы, сходня обломилась, и люди упали с 15-метровой высоты на бетонное дно дока. 14 человек разбились насмерть, 23 умерли в госпитале от полученных травм. 9 декабря 1939 года военпред и представитель завода спустились в цистерну авиационного топлива для проверки противопожарной системы. Хотя они и имели аппараты КИП, но оба погибли от удушья. 4 июня 1940 года в море на ходу в котельном отделении № 4 вырвало прокладку фланца паропровода, ошпарило 5 краснофлотцев и рабочих сдаточной команды. 12 декабря 1940 года «Максим Горький» вошел в состав флота и на нем был поднят военно-морской флаг. Крейсер признавался вполне современным кораблем, способным выполнять боевые задачи своего класса. Основными его недостатками оставались неотработанность схем ПУС «Молния-АЦ» и МПУАЗО «Горизонт-2». Наладка этих приборов затянулась до начала войны.

Строительство второго крейсера проекта 26-бис «Молотов» началось на заводе № 198. Секции корпуса нового корабля собирались на малом стапеле № 4. Когда же стапель № 1 освободился, средняя, уже собранная часть корпуса, была приспущена до уреза воды, а затем 150-тонным краном ее секции стали подаваться на стапель № 1. На воду «Молотов» был спущен 4 декабря 1939 года. Заводские испытания провели с 11 ноября 1940 по 18 марта 1941 года, а государственные с 19 марта по 31 мая. На ходовых испытаниях корабль показал лучшие для крейсеров проекта 26-бис результаты. 14 июня 1941 года корабль вступил в состав ЧФ.

Постройка двух тихоокеанских крейсеров, заложенных 12 июня и 26 августа 1938 года, затянулась из-за неполной готовности цехов завода №199, задержек поставок с заводов-контрагентов и трудностей военного времени. В частности, гребные винты пришлось вывозить из блокадного Ленинграда, а валы извлекать из-под развалин завода «Баррикады» в Сталинграде. Вместо шести 100-мм пушек на «тихоокеанцах» пришлось установить восемь одно-орудийных 85-мм установок 90-К. Из-за отсутствия катапульт, которые остались в Ленинграде, и для усиления зенитного вооружения на их месте установили шесть 37-мм автоматов.

Первый из крейсеров — «Калинин» (главный строитель А.З.Голланд), построенный с помощью ленинградского завода № 189, был выведен из дока 8 мая 1942 года. Перебазирование его во Владивосток для окончательной достройки и сдачи вылилось в целую операцию, которая ясно обозначила проблемы строительства больших кораблей в Комсомольске-на-Амуре. После проведения госиспытаний председатель приемной комиссии и командир корабля (капитан 1 ранга А.В.Волков) подписали приемный акт с замечанием об отсутствии на крейсере авиационного вооружения. В состав ТОФ крейсер вошел 31 декабря 1942 года. Приемный акт был утвержден заместителем Наркома ВМФ СССР адмиралом Л.М.Галлером 20 февраля 1943-го. . Примерно такие же характеристики были получены для крейсера «Лазарь Каганович», строившегося с помощью николаевского завода № 198. По ряду причин его вывели из дока только 7 мая 1944 года. С 15 по 26 августа 1944 года был осуществлен перевод корабля во Владивосток. 30 октября на нем завершили ходовые испытания и до конца года успели провести государственные. На испытаниях обнаружили недостаточный зазор в боевом штыре второй башни ГК, затруднявший ее поворот. Имелся ряд незавершенных работ по установке брони торпедных аппаратов и элеваторов, оборудованию бензохранилища, а также по замерам магнитного поля и регулировке размагничивающего устройства. Тем не менее, 6 декабря корабль был условно сдан флоту. ГКО постановлением от 7 января 1945 года обязал Наркомсудпром закончить бронирование торпедных аппаратов и бензохранилища к маю того же года. Акт был подписан лишь 29 января 1947 года.

Сметная стоимость постройки «Калинина» и «Лазаря Кагановича» достигла 108 и 111,2 млн руб. соответственно против 60 млн руб. для головного крейсера «Максим Горький». Сметная стоимость работ завода № 189 составила 18 млн руб., завода № 198 — 21,2 млн руб. Плановый объем работ завода № 189 по каждому из этих кораблей оценивался в 90 млн руб. В целом при такой кооперации стоимость дальне-восточных крейсеров получалась в 1,8 раза выше, чем постройка кораблей в западных регионах страны. Программа военно-морского судостроения на 1933—1938 годы (постановление СТО от 11.7.1933) предусматривала строительство 8 легких крейсеров, а программа «крупного морского судостроения», утвержденная Совнаркомом 26 июня 1936 года, — 15 крейсеров типа «Киров» (8 для ТОФ, 3 - КБФ, 4 — ЧФ) в течение 1937— 1943 годов. Но эти планы полностью не были осуществлены. В итоге в течение 9 лет были построены шесть кораблей: «Киров» и «Ворошилов» — по проекту 26, «Максим Горький», «Молотов», «Калинин» и «Лазарь Каганович» — по проекту 26-бис.

Устройство

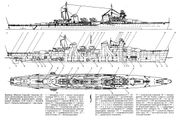

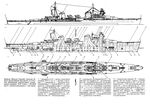

Корпус и Архитектура

Корпус крейсеров типа «Максим Горький» целиком принят по проекту 26. Он был клепаным, с полубаком и транцевой кормой, имел две палубы — верхнюю и нижнюю (броневую) и две платформы. Система набора корпуса — смешанная; в средней части (61—219 шп.) — преимущественно продольная, с длиной шпации 750 мм, в оконечностях — поперечная, со шпацией 500 мм.На протяжении 61—224-го шп. корпус имел двойное дно. Высота борта на миделе и в корме составляла 10,1 м, в носу — 13,38 м. Начальная метацентрическая высота по техническому проекту при нормальном водоизмещении достигала 1,1 м. Погибь верхней палубы — 0,4 м. Впервые в практике советского судостроения нижняя часть полубалансирного руля и кромки гребных винтов выступали за основную линию на 1200 мм, в результате чего маневренность крейсера улучшилась. Корпус разделялся на 19 водонепроницаемых отсеков, в главных переборках отсутствовали двери или какие-либо лазы под нижней (броневой) палубой. Непотопляемость корабля обеспечивалась при затоплении трех любых отсеков.

Энергетическая установка

Главная энергетическая установка крейсеров типа «Максим Горький» по своему размещению и составу была такой же, как на крейсерах проекта 26. Она находилась в восьми смежных отсеках в средней части корпуса и компоновалась в два автономных эшелона. Два главных турбозубчатых агрегата номинальной проектной мощностью 55000 л.с. каждый размещались автономно в носовом и кормовом машинных отделениях. ГТЗА ТВ-7, которые, по лицензии фирмы «Ансальдо», выпускал Харьковский электромеханический и турбогенераторный завод (ХЭТЗ), по сравнению с итальянскими, развивали большую мощность и были более экономичными. Носовой работал на винт правого борта, а кормовой — на винт левого борта. Бронзовые трехлопастные винты имели диаметр 4,7 м. Главные котлы — водотрубные, шатрового типа — находились в автономных водонепроницаемых отделениях и обеспечивались двойным комплектом вспомогательных механизмов и теплообменных аппаратов. Их паропроизводительность— 106 т/ч перегретого пара с давлением 25 кг/см2 и температурой 325 °С. Запас питательной воды пополнялся из испарителей, установленных в котельных отделениях № 3 и № 6. Для обеспечения паром системы отопления, бытовых нужд и работы механизмов на стоянке служили два вспомогательных котла производительностью по 6,5 т/ч насыщенного пара давлением 25 кг/см2. Они располагались в кормовой надстройке, дымоходы от них выводились во вторую трубу вместе с дымоходами главных котлов кормового эшелона.

Бронирование

Броневая защита, по сравнению с проектом 26, была заметно усилена. Толщину броневого пояса и броневых траверзов на 61-м и 219-м шп. увеличили до 70 мм (на «Кирове» — 50 мм). Также до 70 мм возросла толщина брони передних стенок и крыш башен главного калибра и их барбетов и до 30 мм — горизонтальная и вертикальная защита рулевого и румпельного отделений.

Оборудование

На крейсера проекта 26-бис устанавливалась та же система радиовооружения «Блока-два-да», которая была разработана для «Кирова». Не менялся и состав аппаратуры, а также ее размещение, кроме поста УКВ связи — из-за изменения архитектуры носовой надстройки он теперь располагался на четвертом ярусе. Для светосигнальной и визуальной связи служили пять 45-см прожекторов, фонари системы Семенова и типа «Ратьер», стереотрубы, бинокли, сигнальные флаги и ракеты. На крейсерах проекта 26-бис устанавливались модернизированные станции звукоподводной связи «Арктур-МУ-М». Штурманское оборудование состояло из двух комплектов гирокомпасов «Курс-2», до 20 репитеров, двух одографов «Сперри-Вилье» и курсографа «Курс-И». Имелись также четыре-пять 127-мм (5-дюймовых) магнитных компасов (2 главных и 2—3 путевых), два комплекта вертушечного (гидродинамического) лага «ГО марка III» 2-й модели, два комплекта эхолота ЭМИ-2 с одной парой вибраторов. Корабли снабжались радиопеленгатором «Градус-К», его антенна размещалась на фок-мачте.

Экипаж и обитаемость

Жилые, общественные, бытового обслуживания, пищеблока, медицинского назначения и санитарно-гигиенические помещения — такие же, как у крейсеров проекта 26. Численность экипажа из-за установки дополнительного зенитного вооружения увеличилась. При вступлении в строй на «Максиме Горьком» насчитывалось 56 человек начсостава, 159 младших командиров, 682 краснофлотца — всего 897 чел. По мере дальнейшего усиления зенитной артиллерии, установки радиолокационных станций и другого оборудования, штат экипажа вырос еще больше. К 1944 году на «Максиме Горьком» находилось 963 человека. Двухъярусные койки в кубриках пришлось заменять трехъярусными.

Вооружение и авиагруппы

Главный калибр

Артиллерия главного калибра была такой же, как на крейсерах проекта 26 и состояла из девяти 180-мм орудий Б-1-П в трех трехорудийных башенных установках МК-3-180. Боекомплект включал 900 (по 100 на орудие) выстрелов; в перегруз можно было принять 942 выстрела. 180-мм орудия Б-1-П с длиной ствола в 57 калибров поставлял завод «Большевик». Установки МК-3-180 разработал Ленинградский металлический завод (он же изготовил первые три башни для крейсера «Киров»), затем производство их передали на николаевский судостроительный завод № 198 имени Марти, который по чертежам ЛМЗ изготавливал башни для последующих крейсеров проектов 26 и 26-бис.Система управления огнём

Система приборов управления стрельбой (ПУС) «Молния-АЦ» крейсеров проекта 26-бис отличалась от ПУС «Молния», установленной на «Кирове» и «Ворошилове», не только наличием более совершенного ЦАС-1, но и рядом дополнительных новшеств. Например, преобразователем координат (ПК), с помощью которого стабилизировалась в пространстве траектория полета снарядов. В «Молнии-АЦ» для учета углов крена использовалась гировертикаль «Шар», входящая в систему приборов управления огнем зенитной артиллерии «Горизонт-2». Теперь ПУС позволяли осуществлять стрельбу по невидимой цели при корректировке огня с самолета. Таким образом, крейсера проекта 26-бис могли реализовать свою артиллерию на полную дальность. Командно-дальномерный пост КДПЗ-6 находился на башенноподобной мачте. Это снизило вибрацию на полном ходу, но одновременно уменьшило высоту расположения КДП над водой (20 м против 26 м на проекте 26). Изменение архитектуры носовой надстройки привело к иному размещению и двух носовых 90-см боевых прожекторов типа МРЭ-Э9.0-2. В 1944 году на крейсерах установили радиолокационные станции управления огнем.

Универсальная артиллерия

100-мм корабельная пушка образца 1940 года (Б-34) — советское универсальное корабельное 100-мм орудие.

История создания

Артустановка Б-34 была спроектирована в КБ з-да «Большевик» под руководством И. И. Иванова в 1936 году. Опытный экземпляр изготовлен в середине 1937 года и в августе-сентябре прошёл испытания на полигоне. 21 сентября 1937 года проект возвращён на доработку. Ситуация повторилась в декабре 1938 и в 1939 году. Первые Б-34 устанавливались на крейсерах проекта 26 («Киров») без электропривода и управлялись вручную. В 1940 году Б-34 были доведены и приняты на вооружение. До 22 июня 1941 года было выпущено 42 орудия этого типа. В 1944 году на основе баллистического решения Б-34 было создано мощное противотанковое орудие БС-3. В 1953 году все ранее выпущенные орудия Б-34 подверглись модернизации (Постановление Совета Министров СССР № 214—129сс от 14 февраля 1955 года «О принятии на вооружение Военно-Морских Сил 100 мм одноорудийной универсальной артиллерийской установки Б-34-УСМА-1»).

Конструкция

Ствол состоял из свободной трубы, кожуха и казённика. Затвор — горизонтальный клиновой, механизм полуавтоматики пневматического действия (впоследствии заменён на пружинный). Досылка патронов принудительная, пневматическим досылателем. Шит из противопульной брони с подвижным щитком, закрывающим амбразуру. Управление зенитным огнём осуществлялось с помощью системы МПУАЗО «Горизонт».

ТТХ

- Калибр: 100 мм

- Полная длина ствола: 5795 мм/56 калибров

- Живучесть ствола при боевом заряде: 800 выстрелов (1500 с флегматизаторами)

- Тип затвора: клиновой

- Время открывания и закрывания затвора вручную: 0,4 с

- Углы возвышения: −5/85 градусов

- Угол горизонтального наведения: 352 градуса

- Максимальная начальная скорость снаряда: 910 м/с

- Максимальная дальность стрельбы, 118,8 кабельтовых

- Максимальная досягаемость по высоте: 10 км

- Скорострельность: 16 выстрелов в минуту

- Расчёт установки: 9 чел.

Боеприпасы

Артустановки Б-34 обеспечивались унитарными патронами со следующими видами снарядов:

- Фугасный

- Ныряющий

- Осветительный беспарашютный

- Дистанционная граната

Использование

Орудия Б-34 устанавливались на балтийских и черноморских крейсерах проектов 26, 26-бис и 50, эсминцах, лидерах, сторожевых кораблях (пр. 29, 42, 50) и батареях береговой обороны (четырёхорудийная № 394 на м.Пенай в Цемесской бухте; двухорудийная батарея № 668 на кронштадтском форте «Князь Меньшиков»).

Зенитная артиллерия

Зенитная артиллерия дальнего боя

Зенитная артиллерия дальнего боя крейсеров проекта 26-бис состояла из шести 100-мм универсальных установок Б-34, расположенных на кормовой надстройке по три на борт (две батареи). Для каждого орудия имелось по 300 унитарных патронов. В перегруз корабли принимали 2000 100-мм патронов.

Управление стрельбой 100-мм орудий осуществлялось системой морских приборов управления артиллерийским зенитным огнем (МПУАЗО), состоящей из двух стабилизированных по углу крена постов наводки (СПН) с трехметровыми дальномерами типа ДМ-3, зенитным автоматом стрельбы (ЗАС) и системы синхронной силовой передачи (СССП). СПН располагались побортно на 1-м ярусе носовой надстройки, их стабилизацию обеспечивала гировертикаль. Здесь находились посты командиров батарей 100-мм орудий.

Крейсера проекта 26-бис получили на вооружение усовершенствованные МПУАЗО «Горизонт-2» с ЗАС «Горизонт-2». Новые автоматы стрельбы обеспечивали стабилизацию траектории снаряда путем трансформации углов горизонтального и вертикального наведения через преобразователь координат.

Корабли проекта 26-бис отличались друг от друга зенитными артиллерийскими установками дальнего боя. «Максим Горький» и «Молотов» имели штатные Б-34. Но поскольку в 1940 году их выпуск завод «Большевик» прекратил, на Кировском заводе началась подготовка к производству улучшенного образца — Б-34-У. Война и блокада помешали этим планам, и в дальнейшем выпуск этих артустановок передали на Красноярский завод № 4 имени Ворошилова. В 1948-м Б-34-У была доработана с целью ее сопряжения с ПУС «Зенит-42» и новой СССП типа МИСС-42. Во время капитального ремонта и модернизации на «Молотове» Б-34 заменили на Б-34-УСМ-1. Таким образом, для тихоокеанских крейсеров, достраивавшихся в годы войны, «соток» не оказалось.

В июле — августе 1941 года прошла испытания 85-мм корабельная зенитная установка 90-К, спроектированная в КБ завода № 8 имени М.И.Калинина. Установками 90-К вооружались крейсера «Калинин» и «Каганович» (Второй тихоокеанский крейсер в документах официально именуется «Кагановичем», но после 1945 года на его борту появилось название «Лазарь Каганович». По одной из версий, это было сделано для того, чтобы не путать Л.М.Кагановича с его братом, также назначенным на важный государственный пост). Поскольку 90-К имели меньшие габариты, чем Б-34, на тихоокеанских крейсерах удалось разместить по 8 таких пушек. В 1942 году изготовили всего четыре орудия 90-К, поэтому «Калинин» был сдан с 76-мм артустановками 34-К — их заменили на 90-К в мае 1943 года.

Зенитная артиллерия ближнего боя

Зенитная артиллерия ближнего боя состояла из девяти 45-мм полуавтоматов (боезапас по 600 патронов на ствол, перегруз— 650 патронов) и четырех 12,7-мм пулеметов ДШК (боезапас по 12 500 патронов). Как и на крейсерах проекта 26, специальной системы управления она не имела, целеуказание осуществлялось командирами батарей. Дистанция до цели измерялась полутораметровыми дальномерами ДМ-1,5.

Во время войны крейсера вооружались 37-мм автоматическими установками 70-К взамен 45-мм полуавтоматов 21-К. Причем 37-мм автоматы (боезапас по 3000 патронов на ствол) ставились не только на месте 45-мм пушек, но и на крышах башен, вместо снятых катапульт и т.д. Поэтому их количество доходило до 15 единиц (на тихоокеанских крейсерах — до 21). После капитального ремонта и модернизации на «Молотове» появились 37-мм спаренные автоматические зенитные установки В-11. Во время Отечественной войны на балтийских и черноморских крейсерах разместили по два 12,7-мм счетверенных пулемета «Виккерс» (Vickers Mk-lll), поставляемых по ленд-лизу из Великобритании.

Минно-торпедное вооружение

Торпедное вооружение Крейсера проекта 26-бис имели по два 533-мм торпедных аппарата, располагавшихся по бортам в средней части корабля. Боекомплект составлял 6 торпед только в аппаратах, запасных не было. Проектом предусматривалась установка аппаратов 39-Ю, как и на крейсерах проекта 26.

«Молотов» вооружили более совершенными аппаратами 1-Н, разработанными в 1938—1939 годах. Они имели комбинированную систему стрельбы — пороховую и воздушную, с массой порохового заряда 1400 г. Скорость вылета торпеды из аппарата повысилась, по сравнению с 39-Ю, в 1,5 раза. Новый аппарат имел несколько большие габариты (9230 х 3500 мм) и массу (12 000 кг).

Торпедные аппараты снабжались приборами центральной полуавтоматической наводки, входящими в состав систем приборов управления торпедной стрельбой (ПУТС) «Молния».

Противолодочное вооружение состояло из больших и малых глубинных бомб, кормовых бомбосбрасывателей и бомбометов БМБ-1. По проекту крейсера имели 20 ББ-1 и 30 БМ-1, но во время войны принимали до 30 ББ-1 и до 60 БМ-1 и несли по 2—4 бомбомета. На крейсерах проекта 26-бис, также как и на их предшественниках типа «Киров», отсутствовали средства обнаружения подводных лодок. Станция звукоподводной связи «Арктур-МУ-И» функцию шумопеленгаторной выполнять не могла. В перегруз крейсер принимал на верхнюю палубу 164 мины заграждения образца 1912 года или 100 мин КБ-1. Для их приемки предусматривались рельсы протяженностью 270 м. В воду мины сбрасывались по двум кормовым скатам.

Противоминное вооружение

Противоминное вооружение. Защита от якорных мин обеспечивалась, как и у кораблей проекта 26, четырьмя параванами-охранителями К-1, размещенными на тележках у барбета 2-й башни главного калибра. 6 июня 1941 года главный военный совет ВМФ принял решение «Об оборудовании боевых кораблей размагничивающими устройствами в 1941 году», согласно которому в течение III и IV кварталов намечалось оборудовать такими устройствами все крейсера. Устанавливать их пришлось уже во время войны. В августе того же года в заводских условиях, во время аварийно-восстановительного ремонта, был оборудован штатной системой ЛФТИ «Максим Горький». К осени закончили монтаж размагничивающего устройства на «Молотове». В декабре 1942-го на крейсере «Калинин» смонтировали более совершенное размагничивающее устройство, разработанное на основе проведенных исследований и накопленного опыта.

Авиационное вооружение

Авиационное вооружение, такое же, как у крейсеров проекта 26, включало два самолета и катапульту. Последняя размещалась в средней части корабля между трубами. Взлет самолета осуществлялся при развороте катапульты на угол в пределах 60°—120°. Самолеты стояли на специальных площадках у первой трубы. Их крылья для удобства хранения могли складываться назад.Крейсера проекта 26-бис получили самолеты-разведчики КОР-1, созданные в таганрогском ЦКБ морского самолетостроения и принятые на вооружение до создания более совершенной машины. Предназначенный для их замены корабельный разведчик КОР-2 проектировался по схеме летающей лодки.

На крейсерах «Максим Горький» и «Молотов», в отличие от крейсеров проекта 26, имевших немецкие катапульты, установили отечественные ЗК-1 производства Ленинградского завода ПТО имени Кирова (главный конструктор Бухвостов). По своим характеристикам они были близки к немецким К-12: разгонная скорость 125 км/ч, длина 24 м, масса 27 т. Авиационное вооружение на тихоокеанских крейсерах при их сдаче отсутствовало, а катапульты ЗК-26 установили уже после войны (с самолетами КОР-2).

Авиация крейсеров в боевых условиях не применялась. В начале войны самолеты сняли с кораблей, но они по-прежнему числились в составе элементов их вооружения. Во время восстановительного ремонта «Максима Горького» в 1941 году с него демонтировали катапульту, чтобы на ее месте установить дополнительные зенитные орудия. В октябре 1947 года катапульты демонтировали на всех крейсерах.

История службы корабля

Командиры корабля

А.Н.Петров - ?-1942 гг.

И.Г.Святов - 1942-1943 гг.

А.Г.Ванифатьев - 1943-1946 гг.

Г.П.Негода - 1946 гг.

Г.С.Абашвили - 1946-1948 гг.

Г.П.Негода - 1948-1949 гг.

П.М.Гончар - 1949-1951 гг.

Галерея изображений

Источники информации

- А.А.Чернышев "Крейсера типа "Максим Горький"", Морская коллекция 2003/2

- В.Ю. Усов "КРЕЙСЕР МАКСИМ ГОРЬКИЙ", С.-Петербург 1993

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Крейсера_проекта_26-бис

- https://ru.wikipedia.org/wiki/100-мм_корабельная_пушка_образца_1940_года_(Б-34)