КВ

Содержание

История создания

Быстрый прогресс противотанковой артиллерии, который пришелся на середину 1930-х гг., привел к тому, что буквально недавно принятые на вооружение танки уже успели устареть. В первую очередь это коснулось машин среднего и тяжелого класса. К 1936 г. единственным советским тяжбыл пятибашенный Т-35, отличавшийся, помимо грандиозных размеров, весьма мощным вооружением. Тогда он вполне соответствовал предъявляемым требованиям, но после оценки использования ПТО в гражданской войне в Испании был сделан вывод что «тридцать пятый» по степени защищенности практически не отличается от легких танков. Вдобавок, Т-35 имел очень низкие ходовые характеристики, что сильно уменьшало его шансы уцелеть в современном сражении. Попытки усилить бронирование за счет экранирования (нанесения накладного слоя брони) и введения конических башен были временными мерами, практически не повлиявшими на боеспособность этих машин, однако отказываться от постройки многобашенных гигантов также не спешили. Дело в том, что достойной замены им в то время не нашлось, вот тогда и приняли компромиссное решение — строительство Т-35 продолжить и одновременно начать проектирование совершенно нового тяжелого танка, с не менее мощным вооружением и сильным бронированием. Осенью 1938 г. НКО СССР выдвинул требования к такой боевой машине, по прежнему ориентируясь на старую концепцию многобашенного танка с толщиной брони не менее 60 мм и обязательным вооружением, состоявшим из 76-мм и 45-мм орудий. Так появились проекты СМК (разработан СКБ-2, главный конструктор Ж. Я. Котин) и Т-100 (разработан КБ завода № 185 в Ленинграде). Вначале действительно рассматривались варианты с размещением вооружения в пяти башнях, но впоследствии их количество сократили до трех. Обе машины получились удивительно похожими как внешне, так и по техническим характеристикам, оставалось только определить, кто из них будет принят на вооружение…

В то же время НКО распорядился спроектировать тяжелый танк с одной башней. Видимо, дело тут было не только в «подстраховке на всякий случай». Практика использования многобашенных танков Т-35 в условиях учебного боя показала, что командиру машины приходилось очень туго в плане управления всеми частями боевого отделения. Иногда получалось, что командир каждой из пяти башен сам выбирал себе цель и вел огонь самостоятельно. С двумя-тремя башнями было, конечно, управиться гораздо легче, но уже их наличие посчитали в какой-то мере излишеством. Проектирование однобашенного танка поручили СКБ-2, где под руководством инженеров Л. Е. Сычева и А. С. Ермолаева группа дипломников ВАММ разработала внеконкурсный проект танка более известный сейчас как КВ («Клим Ворошилов»). За основу, что вполне естественно, был взят танк СМК, однако не стоит полагать, что КВ был его «уменьшенной однобашенной копией». Длину танка действительно заметно уменьшили, а основное вооружение, состоявшее из 76,2-мм и 45-мм танковых пушек, сосредоточили в одной башне, которая по своим размерам (как внешним так и внутренним) была почти одинаковой с СМК. При этом, правда, пришлось отказаться от башенного курсового пулемета ДК, так как места для него просто не оставалось.

Экипаж соответственно сократился до 5 человек. Сэкономленный, таким образом, общий вес позволил довести толщину лобовых листов корпуса и башни до 75 мм, превзойдя тем самым своеобразный рекорд, ранее прочно державшийся за французским тяжелым танком 2С. Кроме того, вместо авиационного двигателя АМ-34 на КВ устанавливался дизельный В-2. Хоть он и обладал меньшей мощностью (500 л.с. против 850 у СМК) данный тип мотора сжигал менее дорогое горючее и был более пожаробезопасным. Это повлекло за собой изменение кормовой части корпуса, высота которой стала меньше за счет применения новой крыши надмоторного отсека. Ходовая часть танка, применительно на один борт, состояла из шести опорных катков с внутренней амортизацией и индивидуальной торсионной подвеской, и трех обрезиненных поддерживающих роликов. Ведущее колесо цевочного зацепления имело съемный зубчатый венец и устанавливалось сзади. Боевая масса КВ доходила до 47 тонн.

В начале декабря 1938 г. макетная комиссия утвердила окончательный внешний вид танка СМК, рекомендовав удалить у него третью (кормовую) башню и усилить вооружение. Тогда был представлен один из первых вариантов КВ, также получивший хорошие отзывы и рекомендованный к постройке. Через пять месяцев — 9 апреля 1939 г., был одобрен технический проект и в скором времени началась постройка опытного образца, которую завершили в конце августа. После проведения доработок, 1 сентября 1939 г., прототип КВ совершил первый пробег на заводском полигоне. Далее события разворачивались не менее стремительно. 5 сентября танк отправили в Москву для демонстрации новой машины руководству страны. Премьерный показ состоялся 23 сентября и произвел самые благоприятные впечатления. Вместе с КВ демонстрацию своих возможностей проводил танк СМК, так что у высшего руководства страны могло без особого труда соатвить мнение об обеих машинах.

Первым на трассу испытаний вышел СМК. По воспоминаниям механика-водителя танка КВ П. И. Петрова были сильные опасения, что «двухбашенник», обладавший более длинным базовым шасси, покажет лучшие данные при преодолении препятствий, но всё получилось совершенно наоборот. СМК без труда преодолел эскарп, затем — ров и немного задержался на воронках. Более короткий КВ напротив — с легкостью прошел все препятствия, чем вызвал апплодисменты присуствующих. Впрочем, не всё было так гладко, как хотелось бы. Регулятор двигателя В-2 работал с перебоями и пожтому Петрову приходилось вести танк на постоянно высоких оборотах, что грозило аварией. В ходе преодоления водных преград на Москва-реке танк начало заливать водой, однако КВ в тот раз сильно повезло.

После этого, 8 октября, КВ вернули на ленинградский завод для проведения текущего ремонта и устарнения выявленных дефектов. Спустя чуть более месяца, 10 ноября 1939 года, танк отправили на полигон НИБТ, где приступили к полномасштабным заводским испытаниям. В течении нескольких дней, пройдя 485 км, в конструкции КВ выявили ещё 20 различных дефектов, в первую очередь касавшихся работы силовой установки и трансмиссии.

По итогам испытаний определили, что по основным показателям танк КВ лучше своих двухбашенных аналогов. Меньшая высота КВ, полученная за счет отсутствия подбашенной коробки, благоприятствовала лучшей защищенности и снарядоустойчивости танка. Ходовые характеристики тоже оказались выше, поскольку КВ обладал более короткой ходовой частью при сохранении её ширины. Но самое главное — теперь командир машины мог управлять огнем орудий и пулеметов без распыления сил. В качестве отрицательных качеств отмечалась стеснённость работы экипажа в боевом отделении, отсутствие курсового пулемета и перетяжелённость машины. Последний недостаток, в первую очередь, негативно сказывался на работе наиболее важных узлов и агрегатов КВ. Если ходовая часть и подвеска танка ещё могли выдержать существенные нагрузки, то трансмиссия и двигатель работали на пределе возможностей. Разработчикам посоветовали быстрейшим образом разобраться с этими недостатками, но на протяжении всего периода эксплуатации танков КВ устранить их в полной мере не удалось.

Конструкция танка

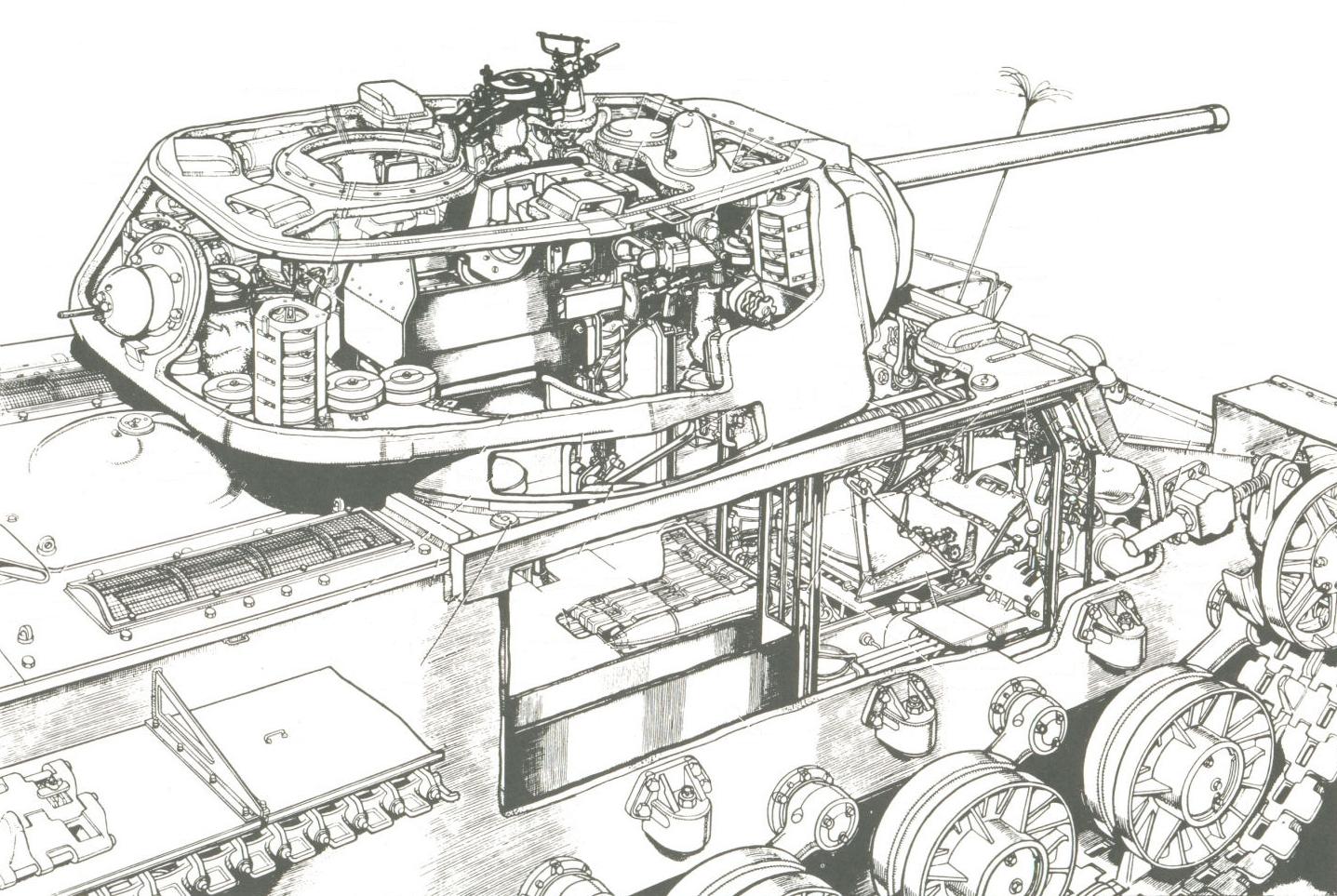

Для 1940 года серийный КВ-1 являлся подлинно новаторской конструкцией, воплотившей в себе самые передовые идеи того времени: индивидуальную торсионную подвеску, надёжное противоснарядное бронирование, дизельный двигатель и одно мощное универсальное орудие в рамках классической компоновки. Хотя по отдельности решения из этого набора неоднократно реализовывались ранее на других зарубежных и отечественных танках, КВ-1 был первой боевой машиной, воплотившей в себе их комбинацию. Некоторые эксперты рассматривают его как этапную машину в мировом танкостроении, оказавшую значительное влияние на разработку последующих тяжёлых танков в других странах. Классическая компоновка на серийном советском тяжёлом танке была применена впервые, что позволило КВ-1 получить наиболее высокий уровень защищённости и большой модернизационный потенциал в рамках этой концепции по сравнению с предыдущей серийной моделью тяжёлого танка Т-35 и опытными машинами СМК и Т-100 (все — многобашенного типа). Основой классической компоновки является разделение бронекорпуса от носа к корме последовательно на отделение управления, боевое отделение и моторно-трансмиссионное отделение. Механик-водитель и стрелок-радист размещались в отделении управления, три других члена экипажа имели рабочие места в боевом отделении, которое объединяло среднюю часть бронекорпуса и башню. Там же располагались орудие, боезапас к нему и часть топливных баков. Двигатель и трансмиссия были установлены в корме машины.

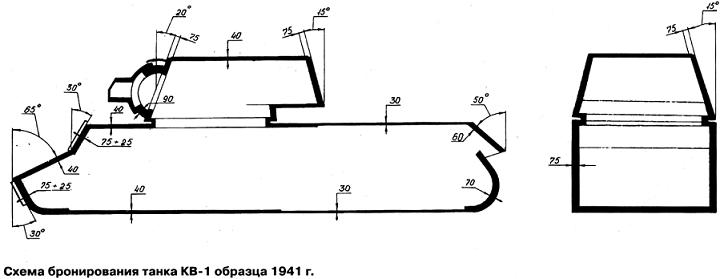

Броневой корпус и башня

Броневой корпус танка сваривался из катаных броневых плит толщиной 75, 40, 30 и 20 мм. Броневая защита равнопрочная (бронеплиты с толщиной отличной от 75 мм использовались только для горизонтального бронирования машины), противоснарядная. Броневые плиты лобовой части машины устанавливались под рациональными углами наклона. Башня серийных КВ выпускалась в трёх вариантах: литая, сварная с прямоугольной нишей и сварная с закруглённой нишей. Толщина брони у сварных башен была 75 мм, у литых — 95 мм, так как литая броня была менее прочной. В 1941 году сварные башни и бортовые бронеплиты некоторых танков были дополнительно усилены — на них на болтах закрепили 25-мм броневые экраны, причём между основной бронёй и экраном оставался воздушный промежуток, то есть этот вариант КВ-1 фактически получил разнесённое бронирование. Не совсем понятно, зачем это было сделано (на самом деле это было сделано из-за дезинформации немцами нашей разведки - были подброшены пропагандистские материалы о тяжелых немецких танках, которых на тот момент у немцев не было, с целью перенапрячь советскую промышленность. Тяжелые танки немцы активно разрабатывали еще с 30-х годов, но применять на восточном фронте не планировали), так как для 1941 года даже штатное бронирование КВ-1 в принципе являлось избыточным. В некоторых источниках ошибочно указывается, что танки выпускались с катаной бронёй толщиной 100 мм и более — на самом деле эта цифра соответствует сумме толщины основной брони танка и экранов. Лобовая часть башни с амбразурой для орудия, образованная пересечением четырёх сфер, отливалась отдельно и сваривалась с остальными бронедеталями башни. Маска орудия представляла собой цилиндрический сегмент гнутой катаной бронеплиты и имела три отверстия — для пушки, спаренного пулемёта и прицела. Башня устанавливалась на погон диаметром 1535 мм в броневой крыше боевого отделения и фиксировалась захватами во избежание сваливания при сильном крене или опрокидывании танка. Погон башни размечался в тысячных для стрельбы с закрытых позиций. Механик-водитель располагался по центру в передней части бронекорпуса танка, слева от него находилось рабочее место стрелка-радиста. Три члена экипажа располагались в башне: слева от орудия были рабочие места наводчика и заряжающего, а справа — командира танка. Посадка и выход экипажа производились через два круглых люка: один в башне над рабочим местом командира и один на крыше корпуса над рабочим местом стрелка-радиста. Корпус также имел днищевой люк для аварийного покидания экипажем танка и ряд люков, лючков и технологических отверстий для погрузки боекомплекта, доступа к горловинам топливных баков, другим узлам и агрегатам машины.

Вооружение

На танках первых выпусков устанавливалась пушка Л-11 калибра 76,2 мм с боекомплектом 111 выстрелов (по другим данным — 135). Интересно, что изначальный проект предусматривал ещё и спаренную с ней 45-мм пушку 20К, хотя бронепробиваемость 76-мм танковой пушки Л-11 практически не уступала противотанковой 20К. По всей видимости, прочные стереотипы о необходимости иметь 45-мм противотанковую пушку вместе с 76-мм объяснялись её более высокой скорострельностью и бо́льшим боекомплектом. Но уже на прототипе, направленном на Карельский перешеек, 45-мм пушку сняли и установили вместо неё пулемёт ДТ-29. Впоследствии пушку Л-11 заменили на 76-мм орудие Ф-32, а осенью 1941 года — на орудие ЗиС-5 с большей длиной ствола в 41,6 калибра. Пушка ЗиС-5 монтировалась на цапфах в башне и была полностью уравновешена. Сама башня с орудием ЗиС-5 также являлась уравновешенной: её центр масс располагался на геометрической оси вращения. Пушка ЗиС-5 имела вертикальные углы наводки от −5° до +25°, при фиксированном положении башни она могла наводиться в небольшом секторе горизонтальной наводки (т. н. «ювелирная» наводка). Выстрел производился посредством ручного механического спуска. Боекомплект орудия составлял 111 выстрелов унитарного заряжания. Выстрелы укладывались в башне и вдоль обоих бортов боевого отделения. На танке КВ-1 устанавливались три 7,62-мм пулемёта ДТ-29: спаренный с орудием, а также курсовой и кормовой в шаровых установках. Боекомплект ко всем ДТ составлял 2772 патрона. Эти пулемёты монтировались таким образом, что при необходимости их можно было снять с монтировок и использовать вне танка. Также для самообороны экипаж имел несколько ручных гранат Ф-1 и иногда снабжался пистолетом для стрельбы сигнальными ракетами. На каждом пятом КВ монтировали зенитную турель для ДТ, однако на практике зенитные пулемёты ставили редко.

Двигатель

КВ-1 оснащался четырёхтактным V-образным 12-цилиндровым дизельным двигателем В-2К мощностью 500 л. с. (382 кВт) при 1800 об/мин, впоследствии из-за общего увеличения массы танка после установки более тяжёлых литых башен, экранов и отмены стружки кромок бронеплит мощность двигателя довели до 600 л. с. (441 кВт). Пуск двигателя обеспечивался стартёром СТ-700 мощностью 15 л. с. (11 кВт) или сжатым воздухом из двух резервуаров ёмкостью 5 л в боевом отделении машины. КВ-1 имел плотную компоновку, при которой основные топливные баки объёмом 600—615 л располагались и в боевом, и в моторно-трансмиссионном отделении. Во второй половине 1941 года из-за нехватки дизелей В-2К, которые производились тогда только на заводе № 75 в Харькове (с осени того же года начался процесс эвакуации завода на Урал), танки КВ-1 выпускались с четырёхтактными V-образными 12-цилиндровыми карбюраторными двигателями М-17Т мощностью 500 л. с. Весной 1942 года было издано постановление о переоборудовании всех находящихся в строю танков КВ-1 с двигателями М-17Т обратно на дизель-моторы В-2К — эвакуированный завод № 75 наладил их производство в достаточном количестве на новом месте.

Трансмиссия

Танк КВ-1 с оснащался механической трансмиссией, в состав которой входили:

- многодисковый главный фрикцион сухого трения «стали по феродо»;

- пятиступенчатая коробка передач тракторного типа;

- два многодисковых бортовых фрикциона с трением «сталь по стали»;

- два бортовых планетарных редуктора.

- ленточные плавающие тормоза

Все приводы управления трансмиссией — механические. При эксплуатации в войсках наибольшее число нареканий и рекламаций в адрес завода-изготовителя вызывали именно дефекты и крайне ненадёжная работа трансмиссионной группы, особенно у перегруженных танков КВ выпуска военного времени. Практически все авторитетные печатные источники признают одним из самым существенных недостатков танков серии КВ и машин на его базе низкую надёжность трансмиссии в целом.

Ходовая часть

Подвеска машины — индивидуальная торсионная с внутренней амортизацией для каждого из 6 штампованных двускатных опорных катков малого диаметра по каждому борту. Напротив каждого опорного катка к бронекорпусу приваривались ограничители хода балансиров подвески. Ведущие колёса со съёмными зубчатыми венцами цевочного зацепления располагались сзади, а ленивцы — спереди. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась тремя малыми обрезиненными штампованными поддерживающими катками по каждому борту. В 1941 году технологию изготовления опорных и поддерживающих катков перевели на литьё, последние лишились резиновых бандажей из-за общей в тот период нехватки резины. Механизм натяжения гусеницы — винтовой; каждая гусеница состояла из 86—90 одногребневых траков шириной 700 мм и шагом 160 мм.

Электрооборудование

Электропроводка в танке КВ-1 была однопроводной, вторым проводом служил бронекорпус машины. Исключение составляла цепь аварийного освещения, которая была двухпроводной. Источниками электроэнергии (рабочее напряжение 24 В) были генератор ГТ-4563А с реле-регулятором РРА-24 мощностью 1 кВт и четыре последовательно соединённые аккумуляторные батареи марки 6-СТЭ-128 общей ёмкостью 256 А·ч. Потребители электроэнергии включали в себя:

- электромотор поворота башни;

- наружное и внутреннее освещение машины, приборы подсветки прицелов и шкал измерительных приборов;

- наружный звуковой сигнал и цепь сигнализации от десанта к экипажу машины;

- контрольно-измерительные приборы (ампер- и вольтметр);

- средства связи — радиостанция и танковое переговорное устройство;

- электрика моторной группы — стартёр СТ-700, пусковое реле РС-371 или РС-400 и т. д.

Средства наблюдения и прицелы

Общая обзорность танка КВ-1 ещё в 1940 году оценивалась в докладной записке Л. Мехлису от военинженера Каливоды как крайне неудовлетворительная. Командир машины имел единственный смотровой прибор в башне — панораму ПТК. Механик-водитель в бою вёл наблюдение через смотровой прибор с триплексом, который защищался броневой заслонкой. Этот смотровой прибор устанавливался в бронированном люке-пробке на лобовой бронеплите по продольной осевой линии машины. В спокойной обстановке этот люк-пробка мог быть выдвинут вперёд, обеспечивая механику-водителю более удобный непосредственный обзор с его рабочего места. Для ведения огня КВ-1 оснащался двумя орудийными прицелами — телескопическим ТОД-6 для стрельбы прямой наводкой и перископическим ПТ-6 для стрельбы с закрытых позиций. Головка перископического прицела защищалась специальным броневым колпаком. Для обеспечения возможности огня в тёмное время суток шкалы прицелов имели приборы подсветки. Курсовой и кормовой пулемёты ДТ могли комплектоваться прицелом ПУ от снайперской винтовки с трёхкратным увеличением.

Средства связи

Средства связи включали в себя радиостанцию 71-ТК-3, позже 10Р или 10РК-26. На ряде танков от нехватки устанавливались авиационные радиостанции 9Р. Танк КВ-1 оснащался внутренним переговорным устройством ТПУ-4-Бис на 4 абонента. Радиостанции 10Р или 10РК представляли собой комплект из передатчика, приёмника и умформеров (одноякорных мотор-генераторов) для их питания, подсоединяемых к бортовой электросети напряжением 24 В.

10Р представляла собой симплексную ламповую гетеродинную коротковолновую радиостанцию, работающую в диапазоне частот от 3,75 до 6 МГц (соответственно длины волн от 50 до 80 м). На стоянке дальность связи в телефонном (голосовом) режиме достигала 20—25 км, в движении она несколько уменьшалась. Бо́льшую дальность связи можно было получить в телеграфном режиме, когда информация передавалась телеграфным ключом азбукой Морзе или иной дискретной системой кодирования. Стабилизация частоты осуществлялась съёмным кварцевым резонатором, плавная подстройка частоты отсутствовала. 10Р позволяла вести связь на двух фиксированных частотах; для их смены использовался другой кварцевый резонатор из 15 пар в комплекте радиостанции.

Радиостанция 10РК являлась технологическим улучшением предыдущей модели 10Р, она стала проще и дешевле в производстве. У этой модели появилась возможность плавного выбора рабочей частоты, число кварцевых резонаторов было уменьшено до 16. Характеристики по дальности связи значительных изменений не претерпели.

Танковое переговорное устройство ТПУ-4-Бис позволяло вести переговоры между членами экипажа танка даже в сильно зашумленной обстановке и подключать шлемофонную гарнитуру (головные телефоны и ларингофоны) к радиостанции для внешней связи.

Модификации танка КВ

КВ стал родоначальником целой серии тяжёлых танков.

Первым «потомком» КВ стал танк КВ-2, вооружённый 152-мм гаубицей М-10, установленной в высокой башне. Танки КВ-2 по назначению являлись тяжёлыми САУ, так как предназначались для борьбы с ДОТами, но бои 1941 года показали, что они являются прекрасным средством для борьбы с немецкими танками — их лобовую броню не пробивали снаряды любого немецкого танка, а снаряд КВ-2, стоило ему попасть в любой немецкий танк, почти гарантированно уничтожал танк. Огонь КВ-2 могли вести только с места. Их начали выпускать в 1940, а вскоре после начала Великой Отечественной войны их производство было свёрнуто.

В 1940 году планировалось запустить в производство и другие танки серии КВ. В качестве эксперимента к концу года изготовили два KB с бронёй 90 мм (один с 76-мм пушкой Ф-32, другой — с 85-мм пушкой) и ещё два с бронёй 100 мм (с аналогичным вооружением). Эти танки получили единое обозначение КВ-3. Но дальше изготовления опытных образцов дело не пошло.

В апреле 1942 г. на базе КВ был создан огнемётный танк КВ-8. Корпус остался без изменений, в башне устанавливался огнемёт (АТО-41 или АТО-42). Вместо 76-мм пушки пришлось установить 45-мм пушку обр. 1934 года с маскировочным кожухом, воспроизводящим внешние очертания 76-мм пушки (76-мм пушка вместе с огнемётом в башне не помещалась).

В августе 1942 года было решено начать производство КВ-1с («с» означает «скоростной»). Ведущий конструктор нового танка — Н. Ф. Шамшурин.

Танк облегчили, в том числе — за счёт утончения брони (например, борта корпуса утончили до 40 мм, лоб литой башни — до 82 мм). Она все равно осталась непробиваемой для немецких пушек. Но зато масса танка уменьшилась до 42,5 тонн, а скорость и проходимость существенно выросли.

К серии КВ относят также танк КВ-85 и самоходку СУ-152 (КВ-14), однако они были созданы на базе КВ-1С и поэтому здесь не рассматриваются.

Испытание боем

Испытания КВ вполне ожидаемо прервали в декабре 1939 г. Спустя всего несколько дней после начала советско-финской войны части Красной Армии столкнулись с очень серьёзной проблемой в виде долговременных укреплений, возведённых на Карельском перешейке. «Линия Маннергейма» оказалась чрезвычайно «крепким орешком» и осуществить её прорыв с помощью только артиллерии и авиации оказалось совсем нелегко. Для штурма финских позиций требовался мощный штурмовой танк с противоснарядным бронированием, а такового в массовых количествах в СССР тогда не производили. Единственной тяжелой машиной, способной действовать в суровых зимних условиях, оказался средний танк Т-28, но его 30-мм лобовая броня без труда пробивалась финской ПТО. До использования пятибашенных Т-35, к счастью, тогда не додумались, хотя некоторые отечественные и зарубежные «историки» без тени смущения утверждают, что РККА потеряла на Карельском перешейке от 60 до 90 танков этого типа. Так что появление новых тяжелых танков, пусть даже и в опытных образцах, стало весьма своевременным.

Таким образом, полигонные испытания плавно переходили в боевые, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Решение о передаче танков в боевые подразделения принимало руководство Ленинградского Военного Округа, направив КВ, СМК и Т-100 в состав 91-го танкового батальона (тб) 20-й танковой бригады (тбр). Экипаж танка КВ в период боевых испытаний был смешанным: Г.Качехин (командир танка), воентехник 2-го ранга П.Головачев (механик-водитель), красноармейцы Кузнецов (наводчик орудия) и А.Смирнов (радист), а также специалисты-испытатели Кировского завода А.Эстратов (моторист, он же заряжающий) и К.Ковш (запасной механик-водитель, во время боёв находился вне танка). Новые машины не сразу бросили на финские позиции. Первые две недели экипажи осваивали танки. Попутно с КВ сняли 45-мм пушку, заменив её 7,62-мм пулеметом ДТ. В бой этот танк пошел только 18 декабря. Танкистам предстояла нелёгкая задача — прорвать финскую оборону в районе Бабокино. До этого поставленную задачу пытались решить используя средние Т-28, но в условиях сильной ПТО слабо бронированные «двадцать восьмые» понесли потери и положительного результата не достигли. Сражение, начавшееся утром 18 декабря, разворачивалось примерно по тому же сценарию, только рядом с Т-28 шли тяжелые танки. В зимних условиях, когда снег хорошо маскировал ДОТы финнов, экипажу КВ пришлось действовать практически вслепую. В самом начале боя идущий впереди Т-28 был подбит и преградил дорогу КВ. Обойдя его, командир заметил вражескую укрепленную точку и приказа открыть по ней огонь. Через несколько минут стало ясно, что по танку ведут огонь сразу несколько ДОТов, но 37-мм финские противотанковые орудия ни разу не смогли пробить толстую броню КВ. Пока шла борьба с первым ДОТом в переднюю часть танка угодил очередной снаряд. Так как обстрел продолжался установить характер повреждений было тогда невозможно и Качехин принял решение двигаться дальше. Под конец боя был получен приказ подойти к очередному подбитому Т-28 и по возможности эвакуировать его, что и было сделано. Результат первого опыта боевого применения КВ оказался впечатляющим: ни одного попадания навылет, по одному попаданию в ствол, лобовой лист и ступицу 4-го опорного катка, по три попадания в траки правой гусеницы и в борт. Повреждения осмотрели высшие офицерские чины и начальник бронетанкового управления, сделав вывод, что для современных противотанковых орудий танк КВ неуязвим.

Ствол пушки заменили уже не следующий день, а вечером 19 декабря постановлением НКО СССР танк КВ был принят на вооружение РККА. И это при том, что ещё не была заказана даже установочная серия этих машин, а первый опытный образец прошёл не более 550 км. Что касается дополнительной проверки таких важных узлов, как подвеска, трансмиссия и ходовая часть, выходивших из строя в первую очередь, здесь поступили следующим образом — поскольку данные элементы имели большую степень унификации с СМК результаты испытаний обеих танков объединили, сделав вывод что они пройдены удовлетворительно. Директору Кировского завода (ЛКЗ) предписали «устранить все дефекты обнаруженные при испытании» и с 1 января 1940 года начать выпуск серийной продукции, сдав к концу года 50 танков.

Свою также сыграло и то, что боевое применение двухбашенного СМК было далеко не таким успешным. Этот танк, по части снарядоустойчивости, показал себя с лучшей стороны, но во время боя 17 декабря 1939 г. на дороге Кямери-Выборг СМК наехал на замаскированный фугас и потерял ход. Экипаж успешно эвакуировали на идущем рядом Т-100, но отбуксировать поврежденную машину для ремонта смогли только после войны. При этом финские разведчики успели снять с танка крышку люка.

Одновременно исправили положение с установочной партией КВ. Всего заказали 12 машин, которые получили дополнительные индексы «У» — к примеру, прототип КВ по документам проходил как У-0 (танк установочной серии, нулевой образец). В добавок, военные потребовали оснастить танк 152-мм гаубицей, что для конструкторов стало в некоторой степени неожиданностью. Основная проблема заключалась не столько в доработках конструкции танка, сколько в отсутствии соответствующего танкового орудия. Справедливости ради стоит отметить, что нигде в мире на тяжелые танки не ставились пушки калибром более 105-мм — кстати и здесь первенство принадлежало французскому 2С, один из образцов которого некоторое время эксплуатировался именно с таким орудием.

Для «артиллерийского» танка пришлось заново разрабатывать новую башню увеличенных размеров на прежнем погоне и подыскивать 152-мм гаубицу. Первый вариант с гаубицей образца 1909\1930 г. отвергли сразу, отдав предпочтение более новой М-10 образца 1938 г. Работы в этом направлении проводила бригада инженеров, в которую входило около 20 человек, под руководством Н.Курина. Молодым конструкторам дали всего несколько дней, переведя их на казарменное положение. Спустя две недели приступили к изготовлению первого опытного образца такой установки, получившей название МТ-1. В январе 1940 г. её установили на опытный танк КВ, недавно отозванный с фронта для проведения доработок, и 10 февраля обстреляли в тире. Помимо оригинальной конструкции МТ-1 ствол пушки закрывался специальной крышкой, которая должна была предохранять его от пуль и осколков, но данное улучшение оказалось неэффективным и не остальных танках от него отказались. Вместо этого на ствол гаубицы надели специальные кольца из брони толщиной 10-мм. В производстве это решение использовали на всех серийных танках.

17 февраля 1940 г. танки У-0 и У-1 (с установками МТ-1) снова отправили на фронт. 22 февраля на фронт ушел танк У-2 с башней опытного танка У-0 с 76,2-мм орудием, а 29 февраля — танк У-3 с установкой МТ-1. Также успели построить и отправить на фронт танк У-4 (последний из установочной серии с МТ-1), но 13 марта 1940 г. было подписано перемирие и проверить этот танк в бою не удалось. Так как числовые обозначения стали использоваться намного позже КВ с установкой МТ-1 называли «КВ с большой башней», а с 76-мм пушкой — «КВ с малой башней». Полученные танки КВ и единственный экземпляр Т-100 свели в отдельную танковую роту, передав её вначале 13-й, а затем 20-й тбр. Так как в марте линия укреплений была уже прорвана проверить танки с «большой башней» стрельбой по ДОТам в боевых условиях не удалось. Тем не менее, в отчете о боевом применении КВ указывалось, что танки проявили себя с хорошей стороны, но также отмечалась их перетяжеленность и недостаточная мощность двигателя.

Конструкция тяжелого танка КВ-1 образца 1939 года

Конструкция танка КВ образца 1939 года базировалась на конструкции СМК и заимствовала от него множество элементов. В первую очередь это касалось ходовой части и отдельных элементов корпуса. Впрочем, остальные узлы и агрегаты были спроектированы заново.

Шасси танка КВ образца 1939 года, сравнительно с СМК, было укорочено на один опорный каток и один поддерживающий ролик соответственно, что положительно сказалось на весовых характеристиках и маневренных качествах танка. Применительно на один борт ходовая часть состояла из следующих элементов:

- шесть опорных катков с внутренней амортизацией и индивидуальной торсионной подвеской;

- три поддерживающих ролика с резиновыми бандажами;

- переднее направляющее колесо;

- заднего ведущего колеса с литой ступицей и двумя 16-зубовыми венцами;

- гусеничная цепь из 87-90 траков шириной 700 мм и шагом 160 мм, траки – литые, из стали 35ХГ2 с двумя прямоугольными окнами для зубьев ведущего колеса.

Корпус представлял собой жесткую сварную коробку с дифференцированным бронированием, при сборке которой для усиления жесткости использовались уголки и накладки.

Носовая часть корпуса состояла из верхнего, среднего и нижнего бронелистов. Верхний и нижний бронелисты толщиной 75 мм устанавливались под углом 30. Средний бронелист толщиной 40 мм имел угол установки 65 и отверстие с левого борта под вывод антенны. В верхнем бронелисте были выполнены вырезы под люк механика-водителя и шаровую пулеметную установку. Нижний лист оборудовался двумя буксирными крюками.

Бортовые бронелисты выполнялись в виде единой отливки толщиной 75 мм. В них было сделано по 6 отверстий для прохода осей балансиров подвески и по 3 отверстия для прохода кронштейнов поддерживающих колёс. В передней части был приварен кронштейн кривошипного механизма на котором крепилось направляющее колесо, в задней – отверстия для установки бортового редуктора. Боевой отсек отделялся от моторно-трансмиссионного броневой перегородкой.

Крыша была выполнена в виде трех броневых секций. Первая секция толщиной 40 мм закрывала боевое отделение и имело вырез под башенный погон, для защиты которого приваривались бортовые планки высотой 80 мм и толщиной 40 мм. Вторая секция толщиной 30 мм, с люками для доступа к двигателям и заправочным горловинам системы охлаждения, защищала моторный отсек. В крыше трансмиссионного отсека аналогичной толщины имелось два люка для доступа к механизмам трансмиссии.

Днище состояло из переднего листа толщиной 40 мм и заднего толщиной 30 мм. Бронелисты приваривались встык и крепились к бортовым секциям. В передней части днища, рядом с местом механика-водителя, располагался аварийный люк. В задней части находилось четыре отверстия для слива топлива и подмоторный люк.

Башня танка КВ-1 первых серий была клёпано-сварной и имела граненую форму. Лоб, борта и корма изготовлялись из брони толщиной 75 мм, маска орудия – 90 мм. Борта устанавливались под наклоном 15, лобовой бронелист - 20. Крыша была выполнена из цельного 40-мм бронелиста. В ней были сделаны вырезы под люк командира и прицельные приспособления. В бортах имелись смотровые щели со стеклоблоками. На основании люка иногда монтировалась пулеметная турель для стрельбы по воздушным целям.

В отличии от танка СМК, на который устанавливался авиационный бензиновый двигатель М-17, танк КВ получил дизельный двигатель В-2К. Его максимальная мощность составляла 600 л.с. при 2000 об\мин, номинальная – 500 л.с. при 1800 об\мин. Двигатель имел 12 цилиндров установленных V-образно под углом 60°. В качестве топлива использовалось дизельное горючее марки “ДТ” или газойль марки “Э”, которое находилось в трех топливных баков ёмкостью 600-615 литров. Два бака устанавливались в передней части корпуса в отделении управления (ёмкостью 230-235 литров) и боевом отсеке (ёмкостью 235-240 литров). Третий бак, ёмкостью 140 литров, располагался у левого борта в боевом отделении. Относительно среднего танка Т-34 того же года выпуска подобное размещение топливных баков было более рациональным и позволило избежать лишних потерь. Подача топлива осуществлялась насосом НК-1. Пуск двигателя можно было провести с помощью двух электростартеров СТ-4628 мощностью 4,4 кВт или сжатым воздухом от двух баллонов. Для охлаждения двигателя использовалось два трубчатых радиатора ёмкостью 55-60 литров, установленных по бортам двигателя с наклоном в его сторону.

Трансмиссия механического типа состояла из многодискового главного фрикциона сухого трения, 5-ступенчатой двухвальной коробки передач, многодисковых бортовых фрикционов сухого трения с ленточными плавающими тормозами и двух планетарных бортовых двухрядных редукторов.

Средства связи состояли из телефонно-телеграфной радиостанции 71ТК-3 и внутреннего переговорного устройства ТПУ-4-бис. В состав электрооборудования (выполненного по однопроводной схеме) входил генератор ГТ-4563А мощностью 1 кВт и четыре аккумуляторные батареи 6-СТЭ-144 ёмкостью 144 ампера каждая. Потребителями электроэнергии являлся поворотный механизм башни, средства связи, контрольные приборы, аппаратура внутреннего освещения, фары и электросигнал.

Экипаж танка состоял из пяти человек: механик-водитель, стрелок-радист, командир, наводчик и заряжающий. Первые два из них размещались в отделении управления в передней части корпуса, трое остальных – в боевом отедлении.

На танках КВ-1 образца 1939 года устанавливалась 76,2-мм пушка Л-11 с длиной ствола 30,5 калибров. Данная артсистема, созданная КБ ЛКЗ, обладала неплохими характеристиками бронепробиваемости и могла поражать любой тип вражеского танка на дистанции до 500 метров. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 612 м\с, что позволяло на указанном расстоянии пробивать вертикально установленный лист брони толщиной до 50 мм. Углы вертикального наведения составляли от -7° до +25°. Выстрел из пушки производился при помощи ножного и ручного механических спусков. Для наведения на цель использовался телескопический прицел ТОД-6 и перископический панорамный прицел ПТ-6.

Вместе с тем, примененная на Л-11 оригинальная противооткатная система являлась её слабым местом. В конструкции противооткатного устройства жидкость компрессора непосредственно контактировала с воздухом накатника посредством специального отверстия, которое при определённых углах поворота орудия перекрывалось. В результате, после нескольких выстрелов жидкость вскипала, что нередко приводило к повреждению орудия. Наиболее остро этот дефект выявился на маневрах 1938 года, во время которых большая часть танков Т-28, недавно перевооруженных с КТ-28 на Л-11, оказалась небоеспособной. Дефект исправили применив дополнительное отверстие, однако это не спасло положения в целом.

Легкое стрелковое вооружение включало четыре пулемета ДТ калибра 7,62-мм. Первый из них устанавливался в лобовом листе корпуса слева перед местом стрелка-радиста. Шаровая установка обеспечивала обстрел по горизонту в пределах 30°, и по вертикали от -5° до +15°. Второй пулемет был спарен с пушкой, а третий устанавливался на корме также в шаровой установке. В отличии от курсового ДТ углы обстрела по вертикали составляли от -15° до +15°. Четвертый пулемет являлся запасным и перевозился в укладке на левом борту корпуса. Боекомплект для пушки состоял из 111 выстрелов. Номенклатура боеприпасов было достаточно широкой и включала унитарные патроны от дивизионных орудий образца 1902\1930 гг. и образца 1939 г., а также от полковой пушки образца 1927 г.:

- осколочно-фугасная граната ОФ-350 (стальная) или ОФ-350А (чугунная) со взрывателем КТМ-1;

- фугасная граната Ф-354 со взрывателями КТ-3, КТМ-3 или 3ГТ;

- снаряд с пулевой шрапнелью (Ш-354Т) или шрапнелью Гертца (Ш-354Г) с 22-секундной трубкой или трубкой Т-6;

- снаряд со стержневой шрапнелью Ш-361 с трубкой Т-3УГ;

- снаряд с картечью Ш-350.

Предвоенная модернизация

Одной из главных задач на грядущий 1941 год стало перевооружение танка более надежным орудием. Хотя пушки Л-11, выпущенные в 1939 году, прошли доработку их установка в танки КВ-1 и Т-34 рассматривалась как временная мера. Вместо них в 1940 году предстояло развернуть выпуск орудий Ф-32, разработанных к КБ завода №92 под руководством В.Г.Грабина. Использовав в качестве основы полковую 76,2-мм пушку “грабинцам” удалось создать простую и надежную танковую артсистему. Тем не менее, летом 1940 года в Ленинграде продолжали выпускать Л-11, параллельно пытаясь улучшить её конструкцию. Лишь после прямого вмешательства начальника АБТУ Д.Г.Павлова (в мае 1940 года) на ЛКЗ приступили к налаживанию производства Ф-32. До конца года удалось изготовить всего 50 орудий, а на танки КВ-1 их начали ставить только с января 1941 года.

По сравнению с Л-11 несколько уменьшились углы вертикального наведения (от -5° до +25°), но этот недостаток компенсировался лучшей надежностью орудия и более высокими боевыми качествами. Орудия Ф-32 с длиной ствола 31,5 калибр оснащались клиновым полуавтоматическим затвором механического копирного типа. Тормоз отказа был гидравлическим, накатник - гидропневматическим. Максимальная длина отката составляла 450 мм. Уравновешивание пушки осуществлялосьпри помощи груза, закреплённого кронштейне гильзоулавливателя. В дополнение к этому телескопический прицел ТОД-6 был заменен на ТОД-8.

Задержка с перевооружением КВ на пользу не пошла. Дело в том, что в то же время танки Т-34 получили орудия Ф-34, мощность которых была выше, чем у Ф-32. Разумным выходом казалась установка более мощной артсистемы калибром 85-мм или 95-мм. Разработкой таких орудий активно занималось то же КБ завода №92 и в течении 1939-1940 года на испытания поступили несколько перспективных образцов. Для танка КВ-1 была выбрана 76,2-мм пушка Ф-27, имевшая баллистику зенитного орудия 3К аналогичного калибра с начальной скоростью снаряда 813 м\с. По массо-габаритным характеристикам Ф-27 прекрасно вписывалось в танковую башню и в апреле 1941 года опытный танк успешно прошел испытания. Однако, из-за начала работ по проекту КВ-3, был сделан вывод, что КВ-1 вполне может обойтись менее сильным орудием.

В рамках дальнейшей модернизации был разработан проект танка под обозначением Объект 222. Отличительной особенностью этой машины была новая башня с пушкой Ф-32 и новым механизмом поворота, увеличенная до 90 мм толщина лобового бронирования, радиостанция 10РТ, новая планетарная КПП, командирская башенка, улучшенный смотровой прибор механика-водителя и ряд других изменений. Частично отдельные модернизированные агрегаты были опробованы на опытных КВ в апреле-мае 1941 года, но полностью реализовать проект улучшенного танка не удалось из-за начавшейся войны.

Накануне великой войны

Единственным подразделением, имевшем на вооружении танки КВ после завершения советско-финской войны, была тогда 20-я тбр, на вооружении которой находилось 10 машин установочной партии (У-0, У-2, У-3, У-11, У-12, У-13, У-14, У-15, У-16, У-17). Экипажи танковой бригады имели немалый боевой опыт и, что самое главное, хорошо освоили новую технику. В процессе эксплуатации танков КВ установочной серии в межвоенный период не раз поднимался вопрос о невысокой надежности трансмиссии, которая не выдерживала перегрузок и часто выходила из строя, а также перетяжеленность машин. На основе полученного опыта предполагалось создавать при каждой танковой бригаде учебные подразделения, но летом 1940 г. все танки КВ были изъяты из состава 20-й тбр и переведены в 8-ю тд 4-го мк. Одновременно новые танки начала получать 2-я тд 3-го мк в Прибалтике, куда первые КВ-1 и КВ-2 (с установкой МТ-1) прибыли в августе. Для подготовки танковых экипажей несколько КВ-1 направили в распоряжение Военной академии механизации и моторизации (г. Москва), Ленинградских курсов усовершенствования комсостава танковых войск и Саратовского танкотехнического училища. К 1 декабря 1940 г. в войсках имелось 106 новых тяжелых танков, а к 1 июня 1941 г. их количество выросло до 370. По военным округам они были распределены следующим образом.

- Киевский ОВО – 189

- Западный ОВО – 75

- Прибалтийский ОВО – 59

- Приволжский ВО – 18

- Одесский ВО – 10

- Орловской ВО – 8

- Ленинградский ВО – 4

- Московский ВО – 3

- Харьковский ВО – 4

Тут стоит отметить, что в непосредственной эксплуатации находилось всего 75 машин, в то время как остальные 295 простаивали в ожидании запасных частей или находились в текущем ремонте. Впрочем, дальше количество тяжелых танков продолжало только увеличиваться. Как можно заметить, абсолютное большинство КВ-1 было сосредоточено в приграничных округах.

Танки КВ в бою

Западное направление

На острие главного удара советской ударной группировки на западном направлении находился 6-й механизированный корпус подчиненный 10-й армии. Формирование корпуса началось 15 июля 1940 г. под Белостоком и уже к 1 июня 1941 г. в нем насчитывалось 999 танков, 114 из которых были КВ-1 и КВ-2. По последним данным 6-й мк перед войной получил наибольшее количество машин новых типов, даже в ущерб другим подразделениям.

На 22 июня общее число танков увеличилось до 1131, что составило 110% штатной численности. Впрочем, столь быстрый количественный рост имел и негативные последствия. В виду большого разнообразия типов танков (ХТ-26, БТ-2, БТ-5, БТ-7, Т-28, Т-34, Т-37, Т-38, Т-40, КВ-1, КВ-2 и тягачи АТ-1) возникли большие затруднения в обеспечении топливом и запасными частями, так что в боевом состоянии находились далеко не все машины. И всё же 6-й мк был очень грозной силойНаибольшим количеством танков КВ располагала тогда 4-я тд (63 единицы), а в 7-й тд имелась 51 машина этого типа.

22 июня 1941 г. корпус, в виду отсутствия связи о штабом армии, активных действий не вёл. Лишь вечером поступила директива маршала Тимошенко нанести удар на Сувалки и к 24 июня уничтожить противника. Генерал И.В.Болдин отдал распоряжение сосредоточить танковые дивизии северо-западнее Белостока, однако это решение впоследствии оказалось роковым для всего корпуса. В течении 23 июня подразделения 6-го мк пытались пробиться по дорогам к обозначенному рубежу сквозь беспорядочно отступающие части 10-й армии. Корпус неоднократно подвергался бомбоштурмовым ударам с воздуха, понеся существенные потери на марше. Наконец, прибыв в назначенный район группа Болдина в очень сложном положении. Соседние части отступили, оголив фланги, авиационная поддержка отсутствовала, а в корпусе практически не осталось горючего. Несмотря на это командование фронтом распорядилось нанести в 10 часов утра 24 июня удар в направлении Гродно – Меркине и к исходу дня овладеть литовским городом. Танки 6-го мк двинулись по указанным направлениям: 4-я дивизия на Индуру, 7-я дивизия двумя колоннами - 13-м тп на Кузницу, а 14-м тп на Старое Дубовое. Наступление было сразу же вскрыто немецкой разведывательной авиацией, что дало возможность пехотным и танковым частям, находившимся в 20-30 км от начального рубежа, подготовить плотную оборону. Практически не имея контакта с противником 4-я тд вышла в район Лебежан, потеряв много танков от ударов пикирующих бомбардировщиков. При этом, в отчете командира дивизии, указывалось, что танки КВ выдерживали прямые попадания авиабомб и понесли наименьшие потери.

В это время 7-я тд вступила в бой с немецкими пехотными частями в районе Кузница – Старое Дубровое. Несмотря на ослабление корпуса постоянными боями 25 июня наступление продолжилось. Никакой разведки и артиллерийской подготовки не проводилось – танки шли в лобовые атаки на немецкие позиции, уничтожаясь огнем ПТО, однако за счет наличия огромной массы танков оборону противника удалось прорвать. Продвижение 6-го мк было остановлено у н\п Индура и Старое Дубровое. Не зная о состоянии дел и потерях, понесенных корпусом, маршал Павлов вечером 25 июня распорядился начать отход и выходить к Слониму для перегруппировки. Этот приказ так и остался невыполненным – дорога Волковыск-Слоним оказалась буквально завалена разбитой и брошенной техникой и в некоторых местах объезд становился невозможным. В добавок немцы высадили десант, захватив несколько важных мостов, так что уцелевшие танки пришлось просто бросить или затопить в реках. Фактически к вечеру 29 июня корпус прекратил своё существование. Отдельные группы ещё пытались пробиться сквозь окружение, хотя сделать это было практически не реально. Много легких танков было сожжено у деревни Клепачи и Озерница, через которые пробивался штаб корпуса. Вероятно, последний бой танкисты 6-го мк провели 1 июля. Вечером этого дня в Слоним со стороны леса ворвались два Т-34 и один КВ-1 из состава 13-го тп. Им удалось подбить один немецкий танк и обстрелять штаб одной из частей. Немцы, в свою очередь, подбили обе “тридцатьчетверки”, а вот справиться с КВ они не смогли – тяжелый танк попытались переправить на другой берег реки Щара, но деревянный мост не выдержал 47-тонной машины и обрушился.

Очевидно в этом же районе закончили свой боевой путь КВ-1 и состава 11-го мк подчиненного 3-й армии. Всего тяжелых танков этого типа корпус имел 3 единицы (два в 29-й тд и один в 33-й тд), а основную массу танков составляли БТ и Т-26 различных модификаций. В бой они вступили около 11 часов утра 22 июня прикрывая подступы к Гродно. Проведя серию боёв на рубеже Гибуличи, Ольшанка, Куловце (16 км юго-западнее Гродно), Сашкевце корпус, по оценке командования, потерял за два дня 40-50 танков, преимущественно легких. Далее последовало то, чего стоило ожидать – 11-й мк развернули для удара на Гродно, захваченного немцами всего несколько часов назад. Наступление началось 24 июня и привело к тому, что в обеих дивизиях в общей сложности осталось около 30 танков и 20 БА. Во время отхода корпус выдержал тяжелый бой у реки Россь, взорвав за собой мосты. Выйдя к реке Щара командир 29-й тд приказал приготовить к атаке 18 наиболее боеспособных танков, слив с остальных горючее и сняв стрелковое вооружение. Уничтожив немецкий заслон ударная группа ушла дальше, а в это время немцы вновь захватили мост и основным силам корпуса пришлось опять выбивать противника. На следующий день переправа была восстановлена, но немецкая авиация разрушила её и более не давала восстановить. В итоге на западном берегу Щары пришлось уничтожить почти всю оставшуюся технику, переправив на противоположный берег всего несколько танков. КВ среди них уже не было…

Находившаяся севернее 2-я тд 3-го мк, штаб которой был в Укмерге (Литва), на 20 июня располагала 32 КВ-1 и 19 КВ-2 из 252 танков. Именно эта дивизия выдержала первый удар немцев, задержав противника на реке Дубисса. О подвиге экипажа одиночного КВ-2, блокировавшего проход немцев через реку можно прочитать в отдельной статье. Далее будут рассмотрены действия корпуса в целом. С 23 июня по 24 июня, вместо того, чтобы занять жесткую оборону, советские танки провели несколько контратак. Так, утром 23 июня, немецкие танки, прорвав неплотный оборонительный порядок, обошли с левого фланга позиции 3-го и 4-го тп. Для исправления ситуации было выделено 6 танков КВ из состава 3-го тп, которые заставили противника отойти, подбив при этом два танка без потерь со своей стороны. В полдень дивизия перешла в наступление на фронте шириной всего 10 км. По воспоминаниям очевидцев, плотность танковых порядков была настолько высока, что почти каждый выстрел немецкой ПТО достигал цели. Достигнув г.Скаудвиле советские танки встретились с мощной немецкой группировкой, которая помимо 114-й моторизованной дивизии включала два артиллерийских дивизиона и соединение легких танков (около 100 единиц). Во встречном танковом сражении особо отличились КВ, которые уничтожали вражеские ПТО и танки не только пушечно-пулеметным огнем, но и давили гусеницами. Подвергаясь постоянным атакам с воздуха и оставшись практически в окружении командование 2-й тд так и не получила приказа отступить на новый рубеж. Всё это привело к тому, что днем 26-го июня группа немецких танков и мотопехота обошла с тыла позиции бригады, полностью окружив её и почти полностью уничтожив командование 3-го мк. Вечером, когда немецкие атаки были отбиты, во 2-й тд осталось не более 20 танков, большая часть которых почти не имела топлива и боеприпасов. Новый командующий генерал Куркин приказал вывести из строя все уцелевшие машины и пробиваться к своим. Впоследствии вышедшие из окружения экипажи, приобретшие драгоценный боевой опыт, составили костяк 8-й танковой бригады под командованием П.А.Ротмистрова.

В 7-м мк, прибывшем под Полоцк в конце июня, имелось 44 боеспособных танка КВ-1 и КВ-2. Однако уже на коротком марше неопытные механики-водители сожгли главные фрикционы на 7 машинах, и ещё несколько КВ выбыло из строя по другим причинам. В бой корпус пошел 7 июля, потеряв к 26-му числу 43 танка КВ обеих типов – другими словами, как боевая единица он практически перестал существовать.

Южное направление

Одним из первых принял бой 20-й тп (10-й тд 15-й мк), полностью укомплектованный танками КВ. Полк, дислоцированный в г.Золочев под Львовом, подняли по тревоге 22 июня около 7 часов утра. Батальонная колонна выдвинулась из города по направлению к границе спустя несколько часов, впереди неё шло боевое охранение, состоявшее из легких танков. Именно они первыми попали в засаду примерно и не смогли предупредить идущие следом КВ об опасности. На пути следования колонны немцы расположили несколько батарей ПТО и легкие танки, надеясь, что идущие следом советские машины также станут их легкой жертвой. Однако всё произошло совсем наоборот. Несмотря на то, что КВ-1 пришлось атаковать противника прямо в лоб на открытом пшеничном поле, тяжелые танки показали неоспоримое преимущество над немецкими машинами, заставив противника оставить занимаемые позиции при минимальных потерях. Тем не менее, развить этот успех не удалось. Командование Юго-Западного фронта стремилось вытеснить немцев “задавив их массой”, что в конечном итоге привело к потере наиболее боеспособного 20-го танкового полка, который понес крупные потери уже 23 июня в ходе немецких авианалетов. Судя по донесению командира 10-й тд , с 22 июня по 1 августа дивизия безвозвратно потеряла 11 танков КВ в бою, еще 11 оказались подбитыми, оставлено в связи с невозможностью эвакуации – 22, уничтожено собственными экипажами – 7, застряло на препятствиях – 3, осталось в тылу из-за отсутствия топлива и запчастей – 2. То есть, из 56 танков непосредственно в боевых условиях потеряли только 22.

Одним из наиболее сильных подразделений перед войной был 4-й мк со штабом во Львове. Этот корпус имел 101 танк КВ различных модификаций, 50 из которых принадлежали 8-й тд и 49 32-й тд. В первый день войны тяжелые танки ещё только выдвигались к боевым позициям, в то время как два батальона средних Т-28 и батальон мотопехоты наносил удар с целью выбить части немецкого 15-го моторизованного корпуса, прорвавшегося к Радехову. Успех был достигну лишь частичный и утром 23 июня командование армии поставило задачу 32-й тд окончательно разгромить противника. Однако, будучи на марше, дивизия получила новый приказ – уничтожить немецкие части в районе Великих Мостов. Наладив взаимодействие с 3-м кавалерийской дивизией танкисты приступили к выполнению боевой задачи, но уже вечером 2-я тд была брошена на ликвидацию другой вражеской группировки, находившейся в районе Каменки. В итоге силы дивизии разделились. Два танковых батальона под командованием подполковника Лысенко осталась под Радеховым и в ходе беспрерывного боя, длившего с 7 до 20 часов, уничтожила 18 танков и 16 орудий при собственных потерях 11 танков. Утром 24 июня 8-ю тд вывели из состава корпуса, а 32-й тд приказали сосредоточиться у Немирова, где следующим утром дивизия вступила в сражение с немецкой 9-й танковой дивизией. Поскольку к тому времени большинство танков находилось на грани полной выработки моторесурса командование поступило весьма разумно, направив в первом эшелоне танки КВ, а по флангам сосредоточив Т-34 и Т-26. Такая тактика принесла успех – противник сразу потерял 37 танков, несколько бронемашин и ПТО. Потери 32-й тд оказались намного меньше и составили 9 танков и 3 БА. Однако достигнутый успех не был закреплен в виду отсутствия поддержки со стороны пехотных частей. Вечером того же дня дивизия была вынуждена выходить из окружения оставшимися силами, уничтожив в контратаке 16 танков и потеряв 15 своих. За это время во Львове власть фактически перешла в руки националистов, посеявших панику не только среди мирного населения, но и в тыловых частях. Советские войска начали постепенно оставлять город, на окраинах которого все ещё сражались 32-я тд и 81-я мд, и к 1 июля Львов был занят немецкими войсками. В дальнейшем части 8-й и 32-й танковых дивизий вели оборонительные бои, нанеся противнику значительный урон.

Так например, 9 июня у д.Жеребки танки 32-й тд, при поддержке авиации Юго-Западного фронта, в ходе нескольких боёв уничтожили более 30 вражеских танков. Однако наиболее боеспособный к тому моменту 63-й тп сам располагал 30 танками (из 149 на начало войны), что заставило командование отвести дивизию в тыл. Днем 12 июля оставшиеся танки вошли в Киев, заняв оборону в УР, а личный состав убыл во Владимирскую область. В 43-й танковой дивизии 18-го механизированного корпуса к началу войны имелось всего 5 КВ-1. Её отдельные части начали сражаться уже на следующий день, но полностью дивизия пошла в бой только 26 июня, нанеся внезапный удар во фланг и тыл 11-й дивизии 48-го моторизованного корпуса немцев. В этой атаке приняло участие всего два тяжелых танка, однако и этого хватило, чтобы смешанная танковая группа полковника Цибина (в неё также входили 75 легких Т-26 и ХТ-130\133 и 2 средних Т-34) отбросила противника на 30 км и вышла к Дубно. В этом бою были потеряны одиннадцать Т-26, 4 огнеметных танка и оба КВ-1. В докладе командира дивизии о её действиях с 22 июня по 10 августа 1941 г. указывалось следующее:

«…Преследуя пехоту противника, наши танки были встречены огнем танков противника из засад с места, но (засада) была атакована вырвавшимися вперед танками КВ и Т-34, а вслед за ними танками Т-26… Танки КВ и Т-34, не имея в достаточном количестве бронебойных снарядов, вели огонь осколочными снарядами и своей массой давили и уничтожали танки противника и противотанковые орудия, переходя от одного рубежа к другому…»

В скором времени количество тяжелых танков сократилось до нуля, поскольку из-за технических проблем на территории противника пришлось оставить остальные машины. 8-й механизированный корпус был интересен тем, что помимо легких танков он располагал 51 тяжелым пятибашенным танком Т-35. Машин новых типов также имелось в достатке – на 22 июня в составе корпуса числилось 100 Т-34, 69 КВ-1 и 8 (по другим данным - 2) КВ-2.

Утром 22 июня 8-му мк приказали выйти к Самбору, а вечером корпус перенаправили на Куровице, где ожидалось появление передовых немецких сил. Выйдя в назначенный район танки были вновь повернуты на запад, с задачей выйти ко Львову. Здесь они встретились с отступающими частями 32-й тд и были остановлены командованием на реке Западный Буг. Часть сил вынуждена была вступить в бой с украинскими националистами, а остальные направились в район Сребно, Болдуры, Станиславчик, Ражнюв. К вечеру 24 июня, практически не встречая немцев, подсчитали потери. Пройдя 495 км корпус потерял на марше почти 50% своего первоначального состава. Досаднее всего была утрата не только новой техники, но и большого количества тракторов, тягачей и машин с боеприпасами. Находясь в такой неблагоприятной ситуации корпус был вынужден подчиниться следующему приказу и выдвинуться в направлении Броды, Берестечко, Боремель, где в течении трех следующих вела ожесточенные бои.

Поскольку ситуация на других участках фронта быстро менялась в худшую сторону часть сил 12-й тд, находившейся тогда на марше из Бродов в Подкамень, была брошена под Дубно и Козин. 25 танкам Т-34 и КВ была поставлена задача прикрыть выдвижение корпуса с юго-западного направления, пока остальные силы пополняться горючим и боеприпасами. На всё отвели всего несколько часов, после чего дивизия перешла в наступление на Дубно, освободив несколько населенных пунктов и опрокинув немецкие заслоны. Одной из главных задач было соединение с частями 7-й моторизованной дивизии, но сделать этого так и не удалось. 28 июня немцы сами перешли к атакующим действиям, выйдя в тыл советских соединений. Впрочем, легкой победы добиться здесь не удалось. Выделенные для ликвидации немецкого прорыва две группы танков (шесть КВ и четыре Т-34) в лобовом столкновении буквально расстреляли вражеские машины не понеся при этом собственных потерь. В этот же день корпус благоразумно отвели во фронтовой резерв. Из 899 танков в боевых условиях было потеряно всего 96 – неплохой показатель, учитывая тяжелое положение, в котором действовали части 8-го мк. Наибольшие потери пришлись на долю тяжелых танков Т-35, которых к 1 июля не осталось вообще. Меньше всего потеряли танков КВ и Т-34 – 3 и 18 машин соответственно. Оставшись с 207 боеспособными танками танков (43 КВ, 31 Т-34, 69 БТ-7, 57 Т-26 и 7 Т-40) корпус вышел 2 июля к Проскурову, откуда в Харьков на ремонт отправили 134 машины. Затем остатки 8-го мк перебросили под Нежин, где в середине июля управление корпуса расформировали.

В сражении под Бродами принял весьма активное участие 15-й механизированный корпус под командованием генерал-майора И.И.Карпезо. В распоряжении находилось 64 (по другим данным - 60) КВ, 51 Т-28, 69 (по другим данным - 71) Т-34, 418 БТ-7 и 45 Т-26 различных серий выпуска, а также 116 бронеавтомобилей БА-10 и 46 БА-20. Основная масса тяжелых танков находилась в составе 10-й тд и только один КВ-1 имелся в 37-й тд, в основе своей оснащенной танками БТ. Первой бой передовой отряд 10-й тд, состоявший из 3-го батальона 20-го тп (Т-34 и БА-10), провели утром 23 июня у Радехова. Советским танкистам удалось подбить здесь 20 танков и уничтожить 16 ПТО, потеряв 6 “тридцатьчетверок” и 20 бронеавтомобилей. Отряд был вынужден оставить позиции только тогда, когда подошли к концу боеприпасы и топливо, оставив город немцам. Остальные части дивизии действовали вразнобой и не смогли оказать поддержку своим товарищам. Так например, ночью 23-24 июня два батальона немецким Pz.Kpfw.III атаковали колонну танков БТ-7, подбив 46 из них при минимальных собственных потерях. Не имея данных о противнике 37-я дивизия вышла в район Адамы, где танков противника не оказалось вообще. В это же время 19-й тп 10-й тд застряла в болотистой местности между Соколувкой и Контами. Его первый батальон состоял из 31 танка КВ-1 и 5 БТ-7, второй был полностью укомплектован Т-34, а третий имел только легкие танки – как видим, это подразделение было весьма мощным и представляло серьёзную угрозу в случае грамотного применения материальной части. Едва выбравшись из болота полк 25 июня получил приказ наступать на Броды. Танкам предстояло пройти порядка 60 км по жаре и в условиях сильной запыленности дорог. По докладу командира тяжелого танкового батальона капитана З.К.Слюсаренко половина машин застряла из-за многочисленных поломок, а танков противника под Бродами обнаружено не было. Тут же последовал приказ командования вернуться в прежний район, но на рассвете 26 июня поступило другое распоряжение – двигаться к Радехову, где в бой вступили 10-й механизированный и 20-й танковые полки. Из 31 КВ в атаке приняли участие 18 машин, вышедших в лоб на противотанковые батареи немцев. Батальону удалось продвинуться всего на 2 км потеряв в этой атаке 16 танков. Впоследствии капитан Слюсаренко вспоминал:

«Вражеские снаряды пробить нашу броню не могут, но разбивают гусеницы, сносят башни. Загорается KB слева от меня. В небо над ним взметнулся султан дыма с огненной тонкой, как жало, сердцевиной. "Ковальчук горит!" - екнуло сердце. Помочь этому экипажу никак не могу: со мной несутся вперед двенадцать машин. Еще один KB остановился: снаряд сорвал с него башню. Танки KB были очень сильными машинами, а вот скорости и поворотливости им явно не хватало.»

Днем ранее в похожую ситуацию попал 20-й танковый полк, который при атаке позиций противника безвозвратно потерял 4 тяжелые машины. Остальные КВ дивизии использовались разрозненно и большой пользы не принесли. Чтобы сохранить оставшиеся танки 28 июня получено разрешение на отступление. Дивизия, все ещё обладавшая около 30 тяжелыми танками, двинулась к Топоруву, где капитальный мост позволял переправить КВ на другой берег реки. С 30 июня по 2 июля танкисты провели несколько боёв в Буска, Красного, Колтува и Тарнополя, потеряв ещё несколько машин, пока не был отдан приказ отходить к Подволочисску. На дороге к новому месту дислокации командир дивизии генерал-майор Огурцов распорядился оборудовать оборонительные позиции, чтобы задержать прорвавшуюся танковую колонну немцев. Около 8 часов вечера немецкая танковая часть попала в засаду, потеряв 6 танков и 2 орудия. На следующее утро 19-я тд вышла к реке Збруч, мост через которую оказался взорван. Не имея возможности переправить более тяжелые машин Огурцов отправил 6 КВ-1 и два Т-34 на юг в район Тарноруда, где этой группе поставили задачу максимально задержать наступление немцев. Основные силы 8 июля получили новую боевую задачу – овладеть городом Бердичев и одновременно организовать оборону переправ через р.Гнилопять и у н\п Плеховая. 10 июля 15-й и 16-й механизированные корпуса перешли в контрнаступление, нанеся мощные удары южнее Бердичева по частям немецкой 11-й танковой дивизии, имевшей в основном средние танки Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV. бои за город длились двое суток, причем советские танки дважды врывались на улицы Бердичева, но без поддержки пехоты вынуждены были отступить. Особо отличился в этих боях сводный танковый отряд 10-й тд, в котором собрали почти все уцелевшие танки КВ. Действовать пришлось в условиях сильной ПТО, причем немцы старались сами контратаковать, как только им предоставлялась подходящая возможность. В одной из таких атак против восьми БТ-7 участвовало двенадцать Pz.Kpfw.III, но на помощь товарищам своевременно пришли два КВ-1 (недавно полученных с завода), одним из которых командовал командир 16-го механизированного корпуса А.Д.Соколов. Немцы, видя дальнейшую бесперспективность этой атаки, предпочли отойти, что дало возможность пехоте занять ранее захваченный аэродром и продвинуться на пару километров вперед.

Утром 11 июля в Бердичев ворвался огнеметный батальон ХТ-130 и ХТ -133 под командованием капитана Крепчука из 44-й тд, а с южной окраины вышли КВ и Т-34 из состава 10-й тд. Им удалось временно выбить немцев из Бердичева, но спустя несколько часов противник стремительно контратаковал, заставив наши части отойти. Наиболее сильно пострадал огнеметный батальон, в котором осталось 5 машин. Соколов усилил его двумя КВ-1 и одним Т-34, но к концу дня уцелело всего 4 танка. Организовать отход командованию дивизии не удалось – к 13 июля были потеряны все КВ и большая часть “тридцатьчетверок”. Попытки нанести деблокирующие удары при помощи танков БТ успехом не увенчались. К исходу 17 июля 10-я танковая дивизия, оказавшись в полном окружении, практически перестала существовать как боевая единица. Справедливости ради стоит отметить, что 1-я немецкая танковая группа, наступавшая на Киев, за 13 дней потеряла 40% танков, часть из которых не подлежала восстановлению. Хотя советским армиям уничтожить немецкие войска в этом районе не удалось, они существенно задержали продвижение противника вглубь правобережной Украины, правда при этом были потеряны почти все танки Т-34 и КВ. В 37-й танковой дивизии дела обстояли намного хуже - к 15 июня в ней осталось всего 6 танков (один Т-34 и пять БТ-7) и 11 БА-10, при этом командование рапортовало об уничтожении “24 танков и 8 танкеток…”

В отчете о действиях 15-го механизированного корпуса, представленного 2 августа 1941 г., указывалось, что танки КВ зарекомендовали себя с хорошей стороны. Вместе с тем подчеркивались их основные недостатки: при ударе снаряда и пуль крупного калибра происходит заклинивание башни, ресурс двигателя чрезвычайно мал, главный и бортовые фрикционы часто выходят из строя, эвакуировать подбитый КВ мог только другой КВ.

Ниже приводится статистика потерь и наличия КВ на Юго-Западном фронте, составленная 1 августа 1941 г.:

- отправлено в ремонт на заводы промышленности – 2 (4-й мехкорпус);

- оставлено на месте расквартирования частей – 10 (2 в 4-м мехкорпусе, 6 в 8-м мехкорпусе, 2 в 19-м мехкорпусе);

- отстало в пути и пропало без вести – 24 (8 в 4-м мехкорпусе, 10 в 8-м мехкорпусе, 5 в 15-м мехкорпусе, 1 в 19-м мехкорпусе);

- передано в другие части – 1 (4-й мехкорпус);

- безвозвратные потери – 177 (73 в 4-м мехкорпусе, 28 в 8-м мехкорпусе, 52 в 15-м мехкорпусе, 2 в 19-м мехкорпусе, 22 в 22-м мехкорпусе).

Всего по состоянию на 1 августа в частях Юго-Западного фронта имелось 7 боеспособных KB – 1 в 22-м мехкорпусе и 6 в 8-м мехкорпусе.

Таким образом в боях на Украине войска Юго-Западного фронта потеряли 94% всех КВ-1, имевшихся в наличии на 22 июня 1941 г. Кстати, на Западном фронте, за тот же период времени, этот показатель составил 100%...

ТТХ в игре:

Внешний вид:

| Файл:WoTminiКВ.pngКВ | Стоковый вариант | Топовый вариант |

|---|---|---|

| Прочность (ХП): | 560 | 660 |

| Предельная масса танка (т): | 58 | 58 |

| Мощность двигателя (л.с.): | 507 | 568 |

| Максимальная скорость (км/ч): | 34 | 34 |

| Скорость поворота (град/сек.): | 17 | 20 |

| Бронирование корпуса (лоб/борта/корма, мм): | 75/75/65 | 75/75/65 |

| Бронирование башни (лоб/борта/корма, мм): | 95/75/75 | 95/75/75 |

| Бронепробиваемость базовым снарядом (мм): | 86 | 167 |

| Урон базовым снарядом (ХП): | 110 | 300 |

| Скорострельность базовым орудием (выстр./мин.): | 16 | 7,06 |

| Скорость поворота башни (град/сек.): | 25 | 15 |

| Обзор (м): | 350 | 350 |

| Дальность связи (м): | 410 | 500 |

Древо модулей:

Краткая характеристика от:

Monster_King'а: отличный танк для фарма. Особенно с 152 миллиметровой фугасницей (ей, кстати, даже ИС-7-ому можно по 20% снимать). При должном навыке с ней можно даже топовый КВ с одного выстрела выносить. Правда перезаряжается она очень долго, так что без досылателя в бой лучше не выходить. В остальном танк не сильно выделяется: медленный, высокий, мало ХП. Но оно того стоит. Море фана вам обеспечено!