SandBox5

| Версия 13:47, 25 февраля 2024 | Версия 18:45, 25 февраля 2024 | |||

| Строка 209: | Строка 209: | |||

| ! Корабль !! Герб !! Строитель !! Заложен !! Спущен на воду !! Вошел в строй !! Судьба | ! Корабль !! Герб !! Строитель !! Заложен !! Спущен на воду !! Вошел в строй !! Судьба | |||

| |- | |- | |||

| ? | | [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] || | + | | [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] || [[Файл:Nelson 19.jpg|30px|frameless|center]] || ''«Armstrong»'', Эльсвик || 28.12.1922 || 03.09.1925 || 08.1927 || Исключен в 1948 г. | |

| |- | |- | |||

| ? | | [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] || | + | | [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] || [[Файл:Nelson 20.jpg|30px|frameless|center]] || ''«Cammell Laird»'', Биркинхед || 28.12.1922 || 17.12.1925 || 12.1927 || Исключен в 1948 г. | |

| |} | |} | |||

| == Описание конструкции == | == Описание конструкции == | |||

Версия 18:45, 25 февраля 2024

| 2 ед. Заказано |

| 2 ед. Построено |

| 1922-1927 гг. Годы постройки |

| 1927-1947 гг. Годы службы |

| «Armstrong», Эльсвик «Cammell Laird», Биркинхед |

| 33 300 / 38 400 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 216,55 / 32,33 / 8,60/. м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 2 ТЗА «Brown-Curtis» 8 ПК Адмиралтейского типа 45 000 л.с. Энергетическая установка |

| 23 узл. Скорость хода |

| 7000 (16) 14 500 (10) миль Дальность плавания |

| 1314 чел. Общая численность |

| 330-356 / мм. Пояс/борт |

| 159-95 мм. Палуба |

| 305-203 / 254-102 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 381-305 мм. Барбеты |

| 406 / 280-229 / 229 / 184 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 356-165 мм. Боевая рубка |

| 102-108 мм. Румпельное отделение |

Артиллерия главного калибра

- 3×3 — 406-мм/45 орудий Mark I.

Противоминная артиллерия

- 6×2 — 152-мм/50 орудий Mark XXII.

Универсальная артиллерия

Минно-торпедное вооружение

- 2×1 — 622-мм торпедных аппарата, 10 торпед.

Содержание

Общие сведения

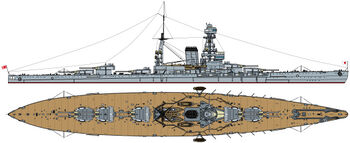

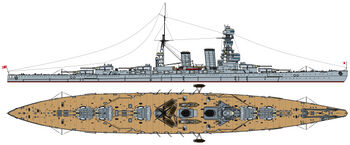

Линкоры типа Nelson, построенные в рамках Вашингтонского военно-морского договора, представляли собой на то время самые мощные линейные корабли Британского флота. Линкоры HMS Nelson и HMS Rodney удачно сочетали в себе как оборонительные, так и наступательные характеристики. Единственным существенным недостатком кораблей типа Nelson была небольшая скорость хода, которая к началу Второй Мировой войны стала причиной их морального устаревания на фоне быстроходных линкоров, строящихся всеми ведущими морскими державами. Впрочем, тяжелые снаряды HMS Rodney если и не утопили Bismarck, то окончательно вывели его из строя... Затем тяжелые «чемоданы» HMS Nelson и HMS Rodney оказались очень полезны при поддержке высадки десантов.

История создания

Предшественники

Имея огромный линейный флот, Англия с определенного момента перестала закладывать новые корабли этого класса - в конце 1918 года в постройке находился лишь линейный крейсер HMS Hood. Постройка трех однотипных кораблей - HMS Anson, HMS Howe, HMS Rodney, была приостановлена 9 марта 1917 года, а 17 марта 1919 года заказы на эту троицу окончательно аннулировали. Тем временем Соединенные Штаты и Япония, бывшие союзники, а теперь все более явные соперники Англии, приступили к реализации амбициозных кораблестроительных программ. Если бы они были выполнены, от британского господства на море не осталось бы и следа.

Все началось еще в разгар Первой Мировой войны. В 1916 году Конгресс США одобрил программу строительства для американского флота десяти линкоров и шести линейных крейсеров[1]. В том же году началось финансирование строительства четырех первых линкоров этой программы - типа Colorado, и уже в апреле следующего года состоялась закладка первого из них. Вступление США в войну только приостановило реализацию этой программы, и еще до окончания войны морское министерство начало строить планы о расширении имеющейся программы 1916 года. Уже в октябре 1918 года на рассмотрение Конгресса было выдвинуто предложение об удвоении прежней программы, то есть речь шла о постройке дополнительных десяти линкоров и шести линейных крейсеров. В основу доктрины закладывалась возможность на ведение войны с Японией и Великобританией - как порознь, так и одновременно[2].

Япония, встревоженная возможным усилением американского флота, который с некоторого момента рассматривался как потенциальный противник, не осталась безучастной. После принятия американским Конгрессом Программы 1916 года японский Парламент одобрил так называемую программу «8+8», рассчитанную на 10 лет и предусматривавшую создание линейного флота из восьми линкоров и восьми линейных крейсеров. К реализации этой программы Япония приступила, не дожидаясь окончания Первой Мировой войны - в августе 1917 года был заложен IJN Nagato, а в июне следующего года - однотипный IJN Mutsu[3].

В рамках 1918 финансового года заказали еще два линкора - IJN Tosa и IJN Kaga[4], закладка которых состоялась в феврале и июле 1920 года. В 1919 и 1920 годах были заказаны по два линейных крейсера типа Amagi (заложены в 1920 и 1921 годах)[5]. Затем предполагалось заложить еще четыре практически таких же линейных крейсера проекта Kii. На последующих четырех линейных кораблях проекта №13 программы японцы предполагали перейти на 457-мм калибр артиллерии[6], что обеспечивало им превосходство над американскими кораблями, проекты которых к этому моменту уже были утверждены и частично находилась в постройке. Выполнение программы «8+8» позволяло японскому флоту не только численно сравняться с американским, но и качественно превзойти его.

В этих условиях у Англии не оставалось иного выбора, как включиться в новый виток гонки морских вооружений. В 1919-1921 годах в Адмиралтействе было разработано множество проектов линейных кораблей и крейсеров. В итоге, к постройке были приняты линейный крейсер проекта «G-3» и линейный корабль проекта «N-3».

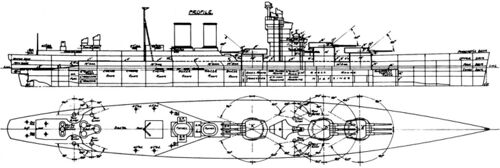

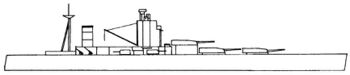

Линейного крейсер проекта «G-3» имел водоизмещение 48 000 т, вооружение 3×3 — 406-мм, 8×2 — 152-мм и 6х1 — 120-мм зенитных орудий, бронирование: 356 мм пояс и 178-203 мм палубу, скорость хода 31-32 узла. Размеры не лимитировались, и единственным ограничением, стоящим перед конструкторами, стала возможность прохода кораблем Панамского и Суэцкого каналов. Несмотря на относительную свободу, для достижения заявленных характеристик пришлось прибегнуть к ряду нестандартных решений - так, впервые в мире вся артиллерия ГК была сконцентрирована в носовой части, что позволило сократить длину броневой цитадели. Бронирование, впервые в английском флоте, выполнялось по схеме «все или ничего». Заказ на постройку четырех крейсеров типа «G-3» разместили 21 октября 1921 г., однако до закладки дело так и не дошло.

Вторым проектом был линейный корабль типа «N-3» водоизмещением 48 500 т, вооружением 3×3 — 457-мм, 8×2 — 152-мм и 6×1 — 120-мм зенитных орудий, бронированием: 381 мм пояса и 203 мм палубы, скоростью хода 23-23,5 узла. Линкор был на 10 м короче крейсера и имел более полные обводы. При этом архитектура обоих проектов была схожа - отличие составляло лишь в том, что линейный крейсер проекта «G-3» имел две дымовые трубы, а линейный корабль проекта «N-3» - одну.

12 ноября 1921 года в Вашингтоне началась конференция по ограничению морских вооружений. Неделю спустя, 18 ноября, все работы по проектированию и подготовке к постройке линейных крейсеров проекта «G-3» приостановили, а в соответствии с итоговым документом конференции 13 февраля 1922 года заказ на их постройку аннулировали.

Предпосылки к созданию

Одним из поводов для недовольства японцами промежуточных результатов Вашингтонской военно-морской конференцией 1922 года, хотя и выглядевшим незначительно на остальном фоне, стала необходимость сдачи на слом уже законченного постройкой линкора IJN Mutsu.

В случае его сохранения Япония становилась обладательницей сразу двух линкоров с 406-мм артиллерией[7] (у США - один, у Англии - ни одного). Начался торг - японцы предлагали заменить предназначенный к сдаче на слом IJN Mutsu на устаревший дредноут IJN Settsu. Тем самым общее число сдаваемых этой страной линкоров оставалось неизменным. С таким предложением неожиданно согласились представители США, поскольку «прецедент с IJN Mutsu позволял им на законных основаниях настаивать на достройке двух линкоров, однотипных USS Maryland - находящихся в 80% готовности головной USS Colorado и USS West Virginia[8]. Взамен США обязывалось сдать на слом два старых дредноута - USS Delaware и USS North Dakota.

Если британская делегация еще готова была примириться с наличием во флотах своих соперников по одному линкору с 406-мм артиллерией, то перспектива столкнуться с двумя японскими и тремя американскими кораблями Англию устроить не могла ни при каких обстоятельствах. Упорство Четфилда не удавалось сломить до тех пор, пока не был достигнут следующий компромисс - в обмен на сохранение Японией IJN Mutsu и достройкой США USS Colorado и USS West Virginia, Англия получала возможность построить два новых линейных корабля водоизмещением не более 35 000 т и с орудиями калибра не более 406 мм. После их постройки Англия дополнительно сдает на слом четыре старых линкора (три типа King George V и один типа Orion).

Разработка

В то время как в Вашингтоне продолжалась конференция, в Департаменте кораблестроения напряженно трудились над разработкой линейного корабля проекта «N-3». Сведения о том, что на конференции водоизмещение будет ограничено настолько, что проект «N-3» окажется «вне закона», по неофициальным каналам уже поступили в Адмиралтейство, но до поры до времени было решено не предпринимать какие-либо действия. Лишь когда на конференции официально были объявлены предложения США о лимите водоизмещения в 35 000 т, Д'Эйнкорт получил задание подготовить проект линейного крейсера, соответствующий этим условиям. Видимо, работы в этом направлении негласно уже велись, поскольку довольно быстро были подготовлены два проекта - «F-2» и «F-3» (с двухорудийными и трехорудийными башнями соответственно) с 381-мм/50 орудиями главного калибра[9]. 30 ноября эскизы и спецификации представили Адмиралтейству на рассмотрение.

| Технические данные проектов «F-2» и «F-3» | ||

|---|---|---|

| Проект | «F-2» | «F-3» |

| Водоизмещение стандартное, т | 35 000 | 35 000 |

| Размерения, м: длина между перпендикулярами длина наибольшая ширина максимальная осадка |

219,6 231,8 32,33 8,69 |

213,5 225,7 32,33 8,69 |

| Весовые нагрузки, т: корпус корабля броневая защита вооружение машинная установка запас топлива снабжение адмиралтейский резерв Всего |

13 500 10 210 4600 4660 1000 850 180 35 000 |

13 500 9970 5400 4100 1000 850 180 35 000 |

| Вооружение: главный калибр противоминный калибр зенитное вооружение |

6 (3×2) — 381-мм/50 орудий 12 (6×2) — 152-мм/50 орудий 4 (4×1) — 40-мм/39 автомата |

9 (3×3) — 381-мм/50 орудий 8 (4×2) — 152-мм/50 орудий 4 (4×1) — 40-мм/39 автомата |

| Мощность механизмов, л.с. Скорость при стандартном водоизмещении Скорость при проектном водоизмещении Запас топлива наибольший |

н/д 29,5 уз. 30,0 уз. 4000 т |

96 000 28,5 уз. 29,0 уз. 4000 т |

| Главный пояс (наклон 72° от гор.): в районе погребов в районе МКО Броневые траверзы Барбеты Башни ГК: лобовая плита боковые плиты задняя плита крыша Боевая рубка: боковые плиты плиты крыши шахта рубки Палуба бака Главная палуба: над погребами над МКО |

330 мм 305 мм 280-254-203 мм 330 мм 406 мм 305 мм 229 мм 178 мм 305 мм 152 мм 152 мм 25,4 мм 178 мм 83 мм |

305 мм 305 мм 254-229-127 мм 305 мм 406 мм 305 мм 229 мм 178 мм 228,6 мм 152 мм 152 мм 25,4 мм 178 мм 83 мм |

По архитектуре проект представлял собой уменьшенный линейный крейсер проекта «G-3» с той разницей, что все три башни находились перед мостиком. В результате такого размещения погреба сосредотачивались в средней части корпуса, в его наиболее широкой части, и поэтому сокращалась длина броневого пояса, требуемая для прикрытия погребов и механизмов корабля.

Проект «F-2» предусматривал среднюю артиллерию из четырех двухорудийных и четырех одноорудийных башен, в проекте «F-3» одноорудийные башни отсутствовали, что явилось следствием жестких требований к экономии веса. По тем же причинам в обоих проектах отсутствовали 120-мм зенитные орудия дальнего действия (частично эту функцию должны были решать 152-мм башенные установки с углом возвышения 60 градусов), а все зенитное вооружение ограничивалось 40-мм/39 автоматами pom-pom в установках «М».

Жесткие требования привели к тому, что в этих проектах пришлось заметно ослабить бронирование в сравнении с проектом «G-3», особенно это касалось «F-3». Для определения оптимального варианта защиты оперативно провели натурные испытания (29 ноября), в ходе которых выяснилось, что необходимо усиление палубной защиты, при этом отмечалось, что таковая даже в проектеа «G-3» недостаточна против современных снарядов.

Наличие в проекте «F-3» трехорудийных башен привело не только к их относительно более легкому бронированию, но и к меньшей скорости. По поводу последнего обстоятельства Д'Энкорт отмечал, что если флот будет по прежнему настаивать на 30-узловой скорости, департаменту главного инженера флота придется согласиться на работу котлов в форсированном режиме, а также на установку на линкорах механизмов облегченной конструкции (подобных установленным на легких линейных крейсерах типа Courageous и легких крейсерах типа Emerald).

В целом, проекты «F» имели слишком много недостатков и были отклонены, как только стало известно, что по итогам Вашингтонской конференции Англия получила возможность построить два линейных корабля с 406-мм вооружением. Создать сбалансированный проект в таком водоизмещении представлялось нереальным (по оценкам Адмиралтейства требовалось как минимум 43 000 т), надо было выбрать - чем жертвовать: скоростью, бронированием или вооружением. Поскольку англичане собирались воспользоваться ограничениями «по максимуму», калибр менее 406 мм не обсуждался. Оставались скорость и броня. В свое время англичане уже ошиблись в выборе, выбрав скорость в ущерб броне, за что им пришлось заплатить в Ютландском сражении гибелью трех линейных крейсеров. Единственно чем оставалось пожертвовать, так это скоростью, тем более что у основных противников она была довольно умеренной - американские линкоры типа Colorado обладали 21-узловым ходом, а японские типа Nagato - 23-узловым[10]. Исходя из этого Адмиралтейство решило ограничиться на новых кораблях скоростью 23 узла и за счет этого усилить бронирование.

17 декабря 1921 года Д'Эйнкорт подготовил общие требования к проекту нового линкора:

- стандартное водоизмещение 35 000 т, рассчитанное в соответствии с Вашингтонским соглашением;

- артиллерия главного калибра - девять 406-мм/45 орудий Mark I, противоминный и зенитный калибр еще не определены, однако считалось достаточным иметь двенадцать 152-мм и четыре 120-мм орудий;

- бронирование по ватерлинии в районе погребов - 356 мм, силовой установки - 330 мм, барбеты и боевая рубка - 381 мм, кожухи дымовых труб - 254 мм, палуба над погребами - 203 мм, над механизмами - 102-127 мм;

- способность подводной защиты противостоять торпеде с 340-кг зарядом;

- мощность механизмов 46 000 л.с., причем, установить не менее восьми паровых котлов.

- разрешалось уменьшить число электрогенераторов до шести, однако, следует предусмотреть место для восьми генераторов;

- для удержания в пределах 35 000-тонного водоизмещения следует все ограничить до минимума.

На основании этих требований были подготовлены два предварительных проекта. Первый из них соответствовал всем указанным требованиям, однако его водоизмещение на 500 т превышало оговоренные 35 000 т. Второй проект «вписывался» в Вашингтонские рамки, однако это достигалось ценой ряда отступлений от требований - так, предусматривалось только шесть паровых котлов. 19 декабря Д’Эйнкорт рассмотрел предварительные эскизы проекта линкора, как и предложения по снижению водоизмещения, среди которых были:

- уменьшение калибра главной артиллерии до 381-мм/50;

- уменьшение толщины палубной защиты на 25 мм;

- уменьшение веса корпуса корабля за счет применения материалов повышенной прочности и легких сплавов.

Поскольку со стороны Первого морского лорда имелось недвусмысленное указание использовать калибр 406 мм, первое предложение не рассматривалось. А вот с предложением снизить толщину палубы главный кораблестроитель согласился - но только на 12,7 мм. Более осторожно была воспринята идея использования новых материалов - направление считалось перспективным, но требовалось провести еще ряд опытов и исследований. Надо сказать, в конечном итоге наибольший эффект дало именно это направление, в частности использование стали марки «D»[11].

Для достижения требуемой скорости в 23 узла при относительно небольшой мощности на валах необходимо было максимально снизить потери - т.е. обеспечить наиболее возможный КПД как винтов, так и турбин. Для проекта линкора предлагалось три варианта ЭУ:

- «А» - двухвальная установка. Механизмы перед котельными отделениями (расположение соответствует проекту «N-3»). Восемь котлов. Частота вращения вала на полном ходу 150 оборотов в минуту.

- «В» - двухвальная установка. Механизмы за котельными отделениями (расположение соответствует проекту «G-3»). Восемь котлов. Частота вращения вала на полном ходу 160 оборотов в минуту.

- «С» - четырехвальная турбоэлектрическая установка (большее число валов обуславливалось большими габаритами электромоторов). Частота вращения вала на полном ходу 220 оборотов в минуту.

Проект линкора в 35 000 т для представления Совету Адмиралтейства, получивший название «O-3» (энергоустановка в трех вариантах), был подготовлен в январе 1922 года, так же, как и два альтернативных с 381-мм артиллерией: «P-3» и «Q-3».

Альтернативные 381-мм варианты всерьез не рассматривались - для дальнейшей проработки избрали проект «O-3» с энергетической установкой по варианту «А». Таким образом, новые линкоры унаследовали черты проектов как «G-3» (броня, артиллерия), так и «N-3» (скорость, компоновка).

После внесения некоторых изменений (установка двух дополнительных зенитных орудий при некотором снижении толщины броневой палубы) новая спецификация «O-3 mod» 6 февраля (в день окончания Вашингтонской конференции) была утверждена Адмиралтейством.

| Технические данные проектов линейных кораблей «O-3», «P-3», «Q-3» (январь 1922 года) и «O-3 mod» (февраль 1922 г.) | |||

|---|---|---|---|

| Проекты | «O-3» | «O-3 mod» | «P-3» и «Q-3» |

| Водоизмещение стандартное, т | 35 000 | 35 000 | 35 000 |

| Размерения, м: длина между перпендикулярами длина наибольшая ширина максимальная осадка средняя осадка максимальная |

204,35 218,69 31,72 9,15 10,98 |

201,3 216,55 32,33 н/д н/д |

204,35 218,69 31,72 9,15 10,98 |

| Вооружение: главный калибр противоминный калибр зенитные орудия зенитные автоматы торпедное оружие |

9 (3×3) — 406-мм/45 орудий 12 (6×2) — 152-мм/50 орудий 4 (4×1) — 40-мм/39 автомата 2 (2×1) — 622-мм ТА |

9 (3×3) — 406-мм/45 орудий 12 (6×2) — 152-мм/50 орудий 6 (6×1) — 40-мм/39 автоматов 2 (2×1) — 622-мм ТА |

9 (3×3) — 406-мм/45 орудий 16 (8×2) — 152-мм/50 орудий 4 (4×1) — 40-мм/39 автомата 2 (2×1) — 622-мм ТА |

| Мощность механизмов, л.с. Скорость, уз. Запас топлива наибольший, т Дальность плавания |

45 000 23 3500 5000 (16) миль |

45 000 23 3500 5000 (16) миль |

45 000 23 3500 5000 (16) миль |

| Главный пояс (наклон 72° от гор.) в районе погребов в районе МКО Носовой броневой траверз Кормовой броневой траверз Барбеты Башни ГК лобовая плита боковые плиты задняя плита крыша Боевая рубка боковые плиты плиты крыши шахта рубки Пост управления огнем ГК Пост управления огнем ПМК Пост управления зенитным огнем Главная палуба над погребами над механизмами Нижняя палуба Защита дымовых труб (ср. толщина) |

356 356 305 и 203 254 и 102 381 406 305 229 191 381 178 152 127-76 51-25 38-25 191 140 127 203 |

356 356 305 и 203 254 и 102 381 406 280 229 159 356 165 . . 51 . 172 108 . . |

356 254 305 и 203 254 и 102 381 406 305 229 191 381 178 152 127-76 51-25 38-25 191 140 127 203 |

| Экипаж | 1500 чел. | н/д | 1600 чел. |

| Весовая нагрузка, т: корпус корабля броневая защита вооружение машинная установка запас топлива снабжение адмиралтейский резерв Всего |

13 400 11 100 6900 2600 0 1000 0 35 000 |

14 150 10 250 6950 2600 0 1050 0 35 000 |

13 400 11 400 6550 2600 0 1050 0 35 000 |

В целую эпопею вылилось проектирование ЭУ. Требовалось во что бы то ни стало уложиться в 2000 т (без учета вспомогательных механизмов) - именно поэтому и был избран вариант «А» как обеспечивающий по предварительным расчетам наибольшую экономию. Однако, по мере продвижения конструкторских работ расчетный вес установки стал расти: с 2000 т в январе до 2030 т в феврале и 2080 т - в мае. Попытки снизить его до первоначальных 2000 т результатов не дали, и в сентябре Адмиралтейство утвердило окончательный проект энергетической установки при ее весе 2054 т. Экономия была достигнута за счет уменьшения веса оборудования и запасных частей, а также оборудования мастерской. Некоторый выигрыш дало использование алюминиевых сплавов.

Постройка и испытания

11 сентября 1922 года Адмиралтейство утвердило окончательные спецификации и эскизный проект, а 16 октября - строительные чертежи. В тот же день верфям были разосланы приглашения на участие в тендере на постройку новых кораблей. После рассмотрения предложений, 11 ноября Адмиралтейство выбрало предложения верфей «Cammell Laird» (1 563 000 фун.ст.) и «Armstrong» (1 479 000 фун.ст.). Официальная выдача заказов состоялась 1 января 1923 года.

Закладка линкоров произошла чуть раньше и в один день - 28 декабря 1922 года. Церемония закладки первых линкоров нового поколения была обставлена с большой торжественностью, что неудивительно - после закладки HMS Hood прошло более шести лет. Первоначально темп строительства обоих кораблей практически полностью совпадал, но затем HMS Nelson начал понемногу вырываться вперед - 3 сентября 1925 года, напутствуемый своей крестной матерью Марианной Бриджмен, супругой Первого лорда Адмиралтейства, корпус плавно сошел со стапелей в воды Тайна.

Операция по спуску корабля на воду представляла довольно сложную инженерную задачу: конструктивные особенности крепления броневой палубы требовали установки крупных механизмов и котлов еще на стапеле - до спуска корабля. Вследствие этого нагрузка на стапель от корабля, несущего бортовую и палубную броню при наличии машинных установок (в совокупности около 20 000 т), должна была значительно возрасти. Именно поэтому было решено производить спуск корабля не по двум, а по четырем спусковым полозьям.

Спуск на воду HMS Rodney состоялся через три месяца, 17 декабря 1925 года, при большом стечении народа. Крестной матерью HMS Rodney стала принцесса Мэри, виконтесса Лэсселльз. Церемония спуска на воду прошла без каких либо неожиданностей - за исключением того, что принцессе только с третьего раза удалось разбить «крестильную» бутылку бургундского.

Весной 1927 года HMS Nelson приступил к испытаниям. В период с 21 по 28 мая он совершал пробеги на мерной миле. 9 августа первый командир HMS Nelson кэптен Мэйрик принял линкор у представителей верфи и уже 15 числа того же месяца в Портсмуте HMS Nelson вошел в состав Атлантического флота. В день празднования Трафальгарской битвы, 21 октября 1927 года, на его мачте взвился флаг командующего Атлантическим флотом вице-адмирала Бранда.

Вскоре к HMS Nelson присоединился HMS Rodney. С 13 августа по середину сентября в районе Плимута линкор прошел испытания, после чего вернулся на верфь в Биркенхеде для устранения выявленных дефектов. 9 ноября 1927 года HMS Rodney был официально принят флотом и под командованием кэптена Китсона покинул верфь и направился в Плимут. Там линкор приступил к приему предметов снабжения, после чего 7 декабря вошел в состав 2-й линейной эскадры Атлантического флота.

| Корабль | Герб | Строитель | Заложен | Спущен на воду | Вошел в строй | Судьба |

|---|---|---|---|---|---|---|

| HMS Nelson | «Armstrong», Эльсвик | 28.12.1922 | 03.09.1925 | 08.1927 | Исключен в 1948 г. | |

| HMS Rodney | «Cammell Laird», Биркинхед | 28.12.1922 | 17.12.1925 | 12.1927 | Исключен в 1948 г. |

Описание конструкции

Корпус

Бронирование

Энергетическая установка и ходовые качества

Вооружение

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Экипаж и обитаемость

Окраска

Модернизации и переоборудования

История службы

Командиры

Эти корабли в искусстве

См. также

Примечания

- ↑ Предполагалась постройка четырех линкоров типа Colorado (32 800 т, 8 — 406-мм и 12 — 127-мм орудий, скорость 21 узел), шести типа South Dakota (43 200 т, 12 — 406-мм и 16 — 152-мм орудий, скорость 23 узла) и шесть линейных крейсеров типа Lexington (43 500 т, 8 — 406-мм и 16 — 152-мм орудий, скорость 33 узла). Линкоры типа Colorado были заложены в период с 1917 по 1920 гг., начало постройки линейных крейсеров типа Lexington было намечено на 1920 год, линкоров типа South Dakota - на 1921 год.

- ↑ С учетом еще не расторгнутого англо-японского союзного договора 1902 г.

- ↑ Линкоры типа Nagato имели водоизмещение 32 700 т, 8 — 406-мм и 18 — 140-мм орудий, скорость 26,75 узла.

- ↑ Линкоры типа Tosa являлись увеличенной версией кораблей типа Nagato, водоизмещение 38 500 т, 10 — 406-мм и 20 — 140-мм орудий, скорость 26,5 узла.

- ↑ Водоизмещение 40 000 т, 10 — 406-мм и 16 — 140-мм орудий, скорость 30 узлов.

- ↑ Водоизмещение 41 400 т, 8 — 457-мм и 16 — 140-мм орудий, скорость 30 узлов.

- ↑ Реальный калибр орудий модели 41 cm/45 3th Year Type линейных кораблей типа Nagato составлял 410 мм.

- ↑ По иронии судьбы, жертвой Вашингтонского договора стал четвертый корабль этой серии - USS Washinghton.

- ↑ Существовало в виде эскизного проекта.

- ↑ В Англии просто не имели представления о действительной скорости японских линкоров. Реальная скорость IJN Mutsu и IJN Nagato составляла 26 узлов.

- ↑ «Ducol» или «D»-сталь - это название ряда высокопрочных низколегированных сталей различного состава, впервые разработанных в начале 1920-х годов шотландской фирмой «David Colville & Sons» из Мо́теруэлла. Изначально - марганцево-кремниевая сталь, упрочненная версия стандартных строительных сталей, использовалась для изготовления корпусов военных кораблей и легкой бронетехники, дорожных мостов, паровых котлов и т.д. Стала применяться вместо более ранней «HT». Сталь «D» имела временное сопротивление 57,3-68,2 кг/мм² по сравнению с 40,3-46,5 кг/см²2 у «HT».